-

1.1目录

-

1.2第一章神圣世界和世俗世界

-

1.2.1第一节垦荒活动标志着混沌状态的结束

-

1.2.2第二节神庙作为神圣空间的主要标志

-

1.2.3第三节高山、神庙、城市作为“世界中心”

-

1.2.4第四节节日作为对神圣时间的分割

-

1.3第二章人与神

-

1.3.1第一节祭礼·神话·舞蹈

-

1.3.2第二节神像的起源和原始社会的神祇

-

1.3.3第三节巫术·萨满·占卜

-

1.3.4第四节神秘的纹饰:从圆到饕餮

-

1.4第三章一切事物都始于生殖

-

1.4.1第一节天下之化起于农亩

-

1.4.2第二节神话矿物学和神话冶金学———从“有陨自天”到“孕而生铁”

-

1.4.3第三节神话冶金学的变种———炼金术

-

1.4.4第四节两种奇异的婚嫁习俗:凿齿和苦娃达

-

1.5第四章神话的四种基本类型

-

1.5.1第一节创世神话

-

1.5.2第二节太阳神话

-

1.5.3第三节月亮神话

-

1.5.4第四节冥世神话

-

1.6第五章原始文化作为文化科学的主要研究对象

-

1.6.1第一节“文化”概念的历史沿革及其主要争论

-

1.6.2第二节“文化”概念内涵的多重性

-

1.6.3第三节文化趋同的两种理论

-

1.7再版后记

-

1.8人名译名对照表

-

1.9民族译名对照表

-

1.10《朱狄学术论著六种》再版编后记

第四节节日作为对神圣时间的分割

时间本身是绝对均匀、毫无差别的、连续不断的流,它是它自己的等同物,既不会发生任何变化,也不会枯竭。无论过去、现在、将来都只是它的无限流程中的一个点,是人为分割的一种结果。它无影无踪,其真正的内涵需要人来填补,而人类在其中所作出的一切有意义的填补,都是一种文化行为。在神话思维中,无论是空间还是时间,都有着自己独特的面貌,它们都是统治万物的一种神圣力量。各个时代的填补方式不同,因此对时空的经验也有着完全不同的形式。在古代,时间像空间一样,它也由于一种人为的分割而被神圣化了。世俗的时间是按照时钟时间的流程运转的,而神圣的时间则是按照心理学规律运转的,它是一种被提纯了的时间,这种神圣化了的时间可以在宗教仪式和宗教节日中发现。它是一种主观化了的时间。它不按照世俗的历法运转,而是按照神圣的历法运转。对古人而言,如同神圣空间的存在一样,时间也是非均质的,存在着神圣化的时间的间隙,在神圣时间中,时间仿佛会暂时中断它的流程,节日就是这种神圣化了的时间。另一方面,又存在着日常生活中持续不断的时间,即世俗化的时间,在这种日常生活的时间流程中,人们所有的活动都是同一种活动的重复,它没有宗教的意义,也没有神圣的意义。

亚里士多德在《物理学》(Physics)中曾经探讨过时间问题。他首先把时间看作是某种运动和变化:“时间同等地存在于一切地方,且同等地与万物在一起。……快与慢都是由时间确定的:快就是在较少的时间中有较多的运动,而慢就是在较多的时间中有较少的运动。”“如若无变化,也不会有时间。”[57]亚里士多德说:“只有在我们把握了运动之中的先于或后于的感觉时,我们才说时间已经过去了。通过判明先与后这两者的互不相同以及它们之间的某个居间者,我们才确定了它们。因为只有在我们想到两端与中点有区别时,并且在灵魂之现在是两个时———一个先,一个在后———,我们才可以说,这就是时间。”[58]莱布尼兹(G.W.Leibniz)也持类似的看法,认为时间由不同事件以及它们之间的关系所构成,时间是同时发生的事件的聚集。[59]莱布尼兹在1715~1716年与英格兰哲学家、神学家塞缪尔·克拉克(Samuel Clarke)的通信中,曾发生对时间和空间的激烈辩论,莱布尼茨为时间和空间的现实性作了辩护。休谟(David Hume)则认为时间观念是依据观念和印象的接续而形成的,时间绝不可能单独地出现于心灵,或被心灵所注意。“时间不能单独地或伴随着稳定、不变的对象出现于心中,而总是由于可变的对象的某种可以知觉的接续而被发现的。”[60]由于亚里士多德、莱布尼兹和休谟都主张时间不能是“空”(empty)的,它存在于一定的关系中,而被后人称为“关系论”(Relationism)者。

时间本无所谓快慢,之所以会出现快慢的感觉,完全是种“心理学上的时间”,就在这种盼望和惋惜之间,心理学的时间就产生了。正因为节日处于两个时间的中间,时间的感觉也就特别明显。甚至“年”的观念在一定程度上也是由一定数量的节日按照先后顺序排列而成的,节日是时间的枢纽,它连接着过去和将来,只有在节日里,我们才寻找时间的起点和终点。在欧洲直到13世纪,作为时间的测量仪器,只有日晷仪和漏壶。漏壶是一种容器,里面装满了水,水一点一滴地往外滴,时间就是通过壶里的水位来测算的。1734年才发明了第一台机械钟。“日历的使用对于举行宗教仪式具有极大的重要性……不用说,那些负责宗教仪式的教士们心里很清楚现在是哪一年,以便确定复活节的日期。”[61]

“节日”的起源已经很难考察了,但有一点是可以肯定的:它是和神话或宗教联系在一起的,它本质上是一种神话时间。几乎所有的宗教节日都有着神话背景,世界各国都是如此。它是一种为了纪念某个神祇或被神话中某个神祇创造出来的神圣时间。有的节日是为了纪念发生在神话时代的神圣事件而设的,它渗透了神话气息。所以精确地说,节日也就是一种神话时间的复活。

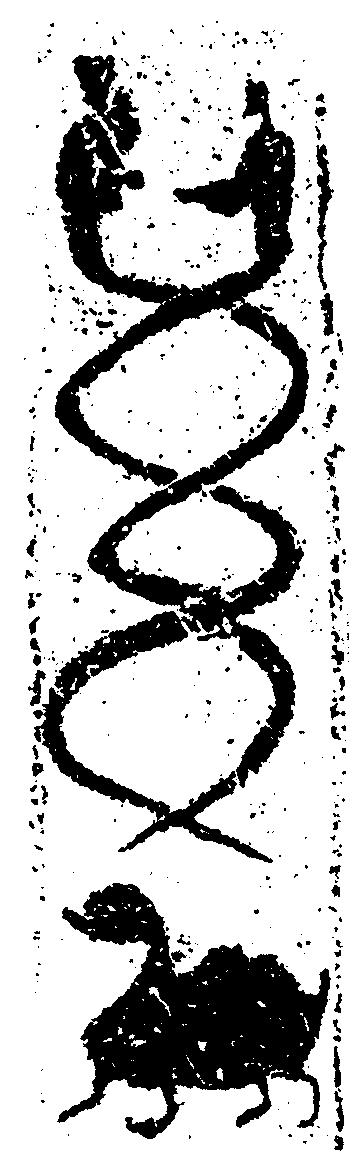

绝大多数的宗教节日都是周期性的,随着时间的推移,它有规律地轮回着,周而复始,永无止境,这本身就像是一种神话中的时间。在每一个定期举行的节日里,参与者会发现同样的时间的神圣化,它和日常生活中的时间有着明显的区别,在一些宗教气氛比较浓厚的节日中,就能感觉到神圣时间的复活,甚至是神话时间的复活。通过祭礼仪式,一种循环不灭的神话时间呈现为周期性的重复。节日总是发生在独特的时间之中,在节日中人们的行为总是和平时有所区别,参与者仍然会感到他此时此刻正处于一种特殊的时刻之中。例如在非洲扎伊尔曾经发现一块木雕,它刻画了在非洲的宗教节日里,人们相互表示祝贺的情景(见图1-014)。在非洲,一些稀稀落落的村落在平时是一个松散的共同体,只有在节日里,这种共同体的亲密无间才表现得非常明显。

图1-014

许多节日都有着宗教的起源,在一些民族中,宗教节日也就是氏族祭典。节日中的种种节目也就是把无定形的时间之流分割成一个个独立的单位,它用事先精心策划过的节目内容去填满时间,使它变得十分紧凑,从而使时间在心理上产生一种暂留的特征。节日具有一种庄严和欢乐相交织的特殊的时间结构,在节日里,人们总希望时间之流能暂停而处于一种凝固状态。特别在古代的宗教节日里,神话的时间直觉和神话的空间直觉一样,都是定质的和具体的,而不是抽象的。它像乐谱中的小节一样,作为整体的时间之流将被某种分界线所分割。特定的宗教活动将被紧凑地安排在确定的时间之内。“所有宗教活动都是按照非常明确的时间间隔来加以编制的。……‘圣日’、‘喜庆日’中断了均质的生活之流,并引进了性质截然不同的时间分割线。”[62]

通过宗教节日,时间之流经历着一种神学性质的分割。

时间有两种:一种是所谓绝对时间,它和任何事物无关,它是自身在永远均匀地流逝着的一种延续性;另一种是所谓相对时间,它是一种由事物可感觉的运动而被感觉到的时间,这种时间会受心理因素的支配,所以它又可以称为心理学的时间,节日所创造的时间正是这种虚幻的心理学时间,它不再是纯粹的延续性所规定的时间,而是一种处于节日特有的符号方式中所呈现的时间,它的每一个瞬间都是被选择、被填补、被强化了的间隔,而不再是自然流逝的时间流。1922年,法国著名哲学家H.柏格森(H.Bergson)和A.爱因斯坦(A.Einstein)曾经在巴黎举行过一次有关时间问题的辩论,柏格森认为在真实的时间的统一性中包含着对时间体验的多样性,人类的整个进化过程是在时间中发生的生命冲动的绵延。节日的时间和柏格森的时间观念比较接近。它是一种重新被发现的时间。

节日是时间的框架,它把特定的时间用节日的框架框了起来。“框架划分了两种不同的现实性,在某种框架内它把其他部分的现实性看作是界线之外的东西。一种时空框架划分出一种特殊的心理的现实性……使那种被称为移情(transference)的创造性幻觉成为可能。”[63]

按照H.-G.伽达默尔(H.-G.Gadamer)的看法,艺术战胜时间首先表现在节日的时间结构上。他把时间结构分为两种形式,一种是平常的时间,它是一种空的时间,空的时间总需要有什么东西去加以充垫。空的时间经验的极端例子是无聊,但无论是无聊的空虚还是繁忙的空虚都以同样的方式在确定着时间的位置。时间就是用虚无或某种东西垫充起来的,它必须被排遣掉,而节日的时间已不再是一些相互脱节的时刻的连续,这是一种实现了的时间或特有时间,以区别于垫充的和空虚的时间,即通过它自己的庆典而预定时间,因而使时间停住和延搁,因此可以说,在节庆里时间处于静止状态。他说:“我们对节日中令人迷惑的时间结构已经相当熟悉了。至少,节日的周期性是重复出现的,它的周而复始既不是另外一些节日的到来,也不是对以往节日中的庆典活动的回忆。无论是现在、回忆和期望,这些我们所熟悉的时间在经验上的区别统统都被节日的神圣性排除在外,节日的时间经验是庆典,它是一种独特的现在。”[64]

重复性节日不是因为它们被记录在一个时间程序上而得名的,恰恰相反,时间程序是通过节日的重复才产生出来,实际上,节日庆典的时间结构正是一种特殊的时间结构,它是由各种艺术形式的交织所形成的一种庄严肃穆的时间结构。一种填满了各种“节目”的时间,一种被各种活动所激活了的时间,一种向着某个中心集中的时间,一种被自身结构重新加以编织过了的时间。这种节日特有的时间感在新年的庆典中表现得尤为明显,人人都感到新年过得太快,希望时间能暂时凝固或停滞,或者过去了的时间能以某种方式加以挽回。

早期人类不会有节日,因为他们不能从对时间的经验中抽取出一种抽象的时间概念。对原始人而言,时间只能表现为自然界中万物兴衰的不断循环过程,而在这种循环过程中,“年”是一个最明显的转折点,一个永不停歇的事件之流中的转折点。所以有理由认为有关“年”的节日是人类最早的节日。自从有了节日,人类也就永远摆脱了对无定性、无分割时间的被动适应,对时间的有效控制渐渐就变成了一种习惯。

对人类而言,时间的最常见的分割就是年。新年的节日是最为普遍的节日。在现代原始部族中也同样存在着新年的节日。例如祖尼印第安人(Zuni Indians)把“月”看作是“年的梯级”,又把“月”看作是“时间的通道”。在北美印第安人中,“世界”、“宇宙”、“年”处于同样的地位,它们是相等的。当约库特人(Yakut)说:“世界过去了”,那也就是一年过去了。在尤基人(Yuki)中,“年”的观念也是通过“大地”或“世界”等词来表现的,当一年过去时,他们也说:“世界过去了。”在这种“世界”、“宇宙”和“年”之间的联系中,其性质完全是宗教的。在新年的节日中,时间的神圣化再度恢复,参与者的神圣化经验作为一种神性的创造表现出来。神圣时间的复归是和“年”的观念以及神祇的到来同时存在的。这些神祇可以是创世者、国家的组织者或某项技艺的发明者。在伊拉克和伊朗曼达派(Mandaeans)教徒的新年节日中,仍然可以看到创世活动的符号化再现和农耕有密切联系。在波斯的鞑靼人(Tatars)中,植物种子和泥土被储藏在陶罐中,以保持对创世活动的一种追忆,这种让种子发芽的习俗总是和农耕祭礼有关。“年”意味着万物的新生。在苏美尔人的泥版文书中,则把对马尔杜克的祭礼仪式作为古代巴比伦人庆贺新年到来的节日标记,在12天节日中的第4天,祭司要背诵有关马尔杜克的长达1000多行的神话史诗,其中大部分是创世史诗。[65]巴比伦的新年仪式叫做“阿基多”(Akitu),它源出于surri一词,意思是一年之始。新年又被称为“命运的节日”。在阿基多仪式中要背诵创世神话《埃努玛—埃利什》,它歌颂马尔杜克用提阿马特的尸体碎片创造了宇宙。这样,新年庆典就和创世神话的反复背诵结合在一起。

在瑞典的哥德兰岛(Gotland)于公元5世纪时,曾发现一件极为有意义的纪念碑,它表达了古代斯堪的纳维亚人在冬至节(midwinter festival)对太阳的看法,他们认为在这一节日中,太阳会重新获得它的力量和元气。这种看法直到现在还深深地影响着西方人对圣诞节和新年的庆祝仪式(图1-015)。在这块石碑上,太阳呈鲜红色,它的中间有四个螺旋状的图案连接在一起,它可能是用来象征太阳的旋转具有一种内在的动力。螺旋纹出现在太阳上,这是一个非常值得注意的现象,它对于我们解释螺旋纹的起源具有很大的启发性。关于这一点我们在后面谈到月亮神话问题时还要详细地涉及。

图1-015

在农耕比较发达的文明古国中,新年的庆典十分隆重,并常和农耕相关。在中国古代,作为“年”的分割的新年历来受到特别的重视。《说文》:“年,谷熟也。”甲骨文“年”字意味着稔熟,金文始用年作岁字,可见“年”的概念完全起源于农耕。《周礼·天官》:“岁终,则各以其物会之。”其间又有许多驱邪逐鬼的习俗。《吕氏春秋·季冬》:“命有司大傩。”高诱注:“大傩,逐尽阴气为阳导也,今人腊岁前一天击鼓驱疫,谓之逐疫是也。”张衡《东京赋》:“卒岁大傩,驱除群历。”“大傩”又称“大难”,《礼记·月令》:“(季冬之月)命有司大难。”古人在年终之际要举行傩祭。这种傩祭具有着某些戏剧的要素,以至最终发展为“傩戏”,在湖南、湖北、安徽、江西、广西等地有各种名称的傩戏,演出时,演员头戴面具,故又名“师公脸壳戏”。傩祭发展为傩戏绝非偶然,因为简单地说,一出戏就是一个动作体系,而傩祭和其他祭礼仪式一样,它首先需要一个戏剧式的动作体系。它所包含着形体和精神的内涵,它必然会引起观众情绪上的反应。

“傩”的起源很早,而且直接影响到戏剧的起源。冯梦龙《笑府》:“傩虽古礼而近于戏。”言简意赅,一语道破。唐代段安节《乐府杂录》:“驱傩,用方相四人,戴冠及面具,黄金为四目,衣熊裘,执戈扬盾,口作傩傩之声以逐除也。”说明“傩”出于驱鬼的咒语。宋代孟元老《东京梦华录》:“至除日,禁中呈大傩仪,并用皇城亲事官。诸班直戴假面,绣画色衣,执金枪龙旗。教坊使孟景初,身品魁伟,贯金副金镀铜甲,装将军。用镇殿将军二人,亦介胄,装门神。教坊南河炭,丑恶魁肥,装判官,又装钟馗、小妹、土地、灶神之类,共千余人。自禁中驱祟出南薰门外,转龙湾,谓之埋祟而罢。”在中国古代,这就是最大的狂欢节了。

《拾遗记·唐尧》:“尧在位七十年,有鸾雏岁岁来集……有秪支之国献重明之鸟……能搏逐猛兽虎狼,使妖灾群恶不能为害。……国人或刻木,或铸金,为此鸟之状,置于门户之间,则魑魅丑类自然退伏。今人每岁元日,或刻木铸金,或图画为鸡于牖上,此之遗像也。”后来又发展为“桃符”,上有“神荼”、“郁垒”二门神以逐鬼。这里,世俗的门槛虽然无法和神圣的门槛相比,但由于受到门神的帮助而起到了驱魔避邪的作用。《荆楚岁时记》:“正月一日……先于庭前爆竹,以辟山臊恶鬼。”宋代孟元老《东京梦华录》:“禁中爆竹山呼,声闻于外,士庶之家,围火炉而坐,达旦不寐。”它在描述北宋汴京人过冬至时说:“十一月冬至,京师最重此节,虽至贫者,一年之间,积累假借,至此日更易新衣,备办饮食,飨祀先祖。官放关扑,庆贺往来,一如年节。”

据说在1599年的南京,新年最初的一个月因放焰火而消耗的硝石、火药的量大约相当于欧洲两三年不间断的战争所消耗的火药量的总和。[66]蒋梦麟先生认为,是火药导致了蒸汽机的发明:“剑桥大学的尼邓教授曾经告诉我,火药的膨胀性导致蒸汽机的发明。”“中国人所发明的指南针和火药曾使全世界普受其利,但是发现火药爆炸的膨胀原理,把这原理应用于沸水,并进而发明蒸汽机的,结果还是西洋人。”[67]

我国过年的习俗完全由农耕的初始时代沿袭而来。“腊”为古代祭名,相传始于夏代。《左传·僖公五年》:“虞不腊矣。”《说文》:“腊,冬至后三戍,腊祭百神。”《荆楚岁时记》:“十二月八日为腊日。谚语:‘腊鼓鸣,春草生’,村人并击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士以逐疫。”它是古代最重要的“年”的分界线。“腊”本为岁终祭名,汉代蔡邕《独断》:“腊者,岁终大祭,纵吏民宴饮,非迎气,故但送不迎也。”应邵《风俗通》:“腊者,接也,新故交接,故大祭以报功也。”《世说新语·德行》:“腊者祭宗庙五祀。”《礼记·郊特牲》:“腊之祭也,主先啬而祭司啬也。”郑玄注:“先啬,若神农者。”过年祭先啬,为纪念神农的功绩,保佑来年丰收。《诗经·大雅·云汉》:“祈年孔夙,方社不莫。”可见,祈年的习俗由来已久。古人把新年称为“献岁”,《楚辞·招魂》:“献岁发春兮,汨吾南征。”王逸注:“献,进。言始来进,春气奋杨,万物皆感气而生。”正因为重视新年,才重视冬至,并把它看作一个重要的节日。古人早就把白昼最短的一天称为冬至。《尚书·尧典》:“日短星昴,以正仲冬。”《淮南子·时则训》:“立冬之日,天子亲率三公九卿大夫以迎岁于北郊。”可见其祭礼仪式十分隆重。

《礼记·杂记下》:“子贡观于腊。孔子曰:‘赐也乐乎?’对曰:‘一国之人皆若狂,赐未知其乐也。’子曰:‘百日之腊,一日之泽,非尔所知也。’”这个“狂”字真是难得一见。《隋书》卷六十二:“窃见京邑,爰及外州,每以正月望夜,充街塞陌,聚戏朋游。鸣鼓聒天,燎炬照地,人戴兽面,男为女服,倡优杂技,诡状异性,以秽慢为欢娱,用鄙亵为笑乐,内外共观,曾不相避。”中国人自古以来很少有西方式的狂欢节。大多数的节日不过是家庭的团聚和饮酒作乐而已。南宋周密《武林旧事》说冬至:“三日之内,店肆皆罢市,垂帘饮博,谓之做节。”对广大百姓而言,节日和非节日的差异仅在于摆脱劳作,仅此而已。

许多民族在新年庆典中,还要演出神话剧,其主要目的是要重新召回过去的时间,并表现为对原始浑沌状态的复归以及对宇宙起源活动的重复。中国古代也有这种神话剧,如《述异记》卷上:“秦汉间说:蚩尤氏耳鬓如剑戟,头有角,与轩辕斗,以角抵人,人不能向。今冀州有乐名‘蚩尤戏’,其民两两三三,头戴牛角而相抵。汉造角抵戏,盖其遗制也。”这是炎帝神农“人身牛面”的再现。蚩尤与轩辕斗,亦即炎帝与黄帝斗,实际上也是两个神话集团之间的争斗,其性质和巴比伦神话中马尔杜克—提阿马特这两个神话集团的争斗相类似,看来它们都有着非常古老的历史。其共同点可以概括为以下几方面:

一、新年祭礼仪式最重要的活动就是重新回到神话时代,两个神话集团的争斗和统治,它们都是作为原始宇宙的代表,是世界和人类“重生”的体现。二、世界的再创造被认为发生在一年之初。新年是世界重生的节日,这种重生活动每年都要重复,新年又是命运的节日,它决定着一年之间每个月、每一天的命运。三、在戏剧化了的创世活动的表演中,整个创世过程被缩减为一个有限的神话故事,这种戏剧表演的目的之一,就是使人重返到神话时代。人的现世性和宇宙起源联系在一起,以挽回消逝了的时间。对观众而言,也是一种难得的娱乐活动。

在苏美尔人看来,新年的第一天是宇宙各种要素交合在一起的日子,而且也是帝王和神性交合的一天,他们所进行的祭礼仪式毫不隐讳其色欲方面。以阿卜苏为代表的原始宇宙,体现着“神婚”(hierogamy)为内涵的男女神的交合,是世界和人类重生的具体化形式。只有这种男女神的结合,才使人类的性的结合成为可能。S.H.胡克(S.H.Hooke)在谈到古代巴比伦的新年仪式时说:“实际上,新年也就是对旧年种种罪过和亵渎的排除……这种宗教性质的创世概念并不是宇宙论的,而是仪式的。它并不回答各种事物的起源问题,而只是作为一种维护社会共同体各种事物的秩序的仪式手段。”他认为巴比伦的泥板上所刻的神话现在都被误认为是创世史诗,其实它们只是一种赞美诗(hymn)。”[68]

钱钟书先生在《管锥编·太平广记》中曾经说过:“‘男女相成,犹天地相生也。……天地得交接之道,故无终极之限。’藉口天地,实属古人套语,初非道家秘旨。”他举出了《论衡·自然篇》:“天地合气,万物自生,犹夫妇合气,子自生矣。”“儒家说夫妇之道,取法於天地;知夫妇法天地,不知推夫妇之道,以论天地之性。”看来,夫妇之道,取法天地可以追溯到神话时代。它使我们想起中国古代神话中伏羲和女娲的交合。南阳两汉画像石中有高禖神的画像,左刻伏羲,右刻女娲,皆人首蛇身,曲尾相交,下刻神龟引以增年。图1-016为南阳环城乡王府出土的伏羲、女娲、神龟石刻。在古代神话传说中,伏羲和女娲是主宰人间婚姻之神。男女之神的交合为人类的交合提供了榜样。《绎史》卷三引《古史考》:“伏羲制嫁娶以俪皮为礼。”又引《风俗通义》:“女娲祷祠神祈而为女媒,因置婚姻。”由此可见,“神婚”不过是要为世间的婚姻作出榜样。《礼记·月令》:“(仲春之月)是月也,玄鸟至。至之日,以大牢祠于高禖。”

图1-016

由此可见,男女神的交合也在春天。弗雷泽在《金枝》第12章中也曾谈到,神婚,即男女神的结合在古代世界的许多地方是作为庄严的宗教仪式流传下来的。同样,印度古代的《薄迦梵歌》也说:“意谓世界起源于阴阳交合,除了性爱的推动,没有其他原因。”[69]

在现代原始部族的一些节日庆典中,还能寻找到它们和原始农耕有某种联系的痕迹。其主要目的在于促进人类、动物和农作物的繁殖和成长,它往往是以性的放纵为其特征的。秘鲁人在鳄梨成熟时举行节庆,男人和妇女裸体集会,一声信号后他们开始赛跑,每个男子可以与他追上的妇女交接。在智利、尼加拉瓜和新墨西哥的部落中举行每年一度的节期,其时性放纵是不加限制的,这也为墨西哥的土人部落所遵守。在亚马逊地区的沃佩人(Uaupes)和其他部落中,神圣的朱鲁巴利节(Jurupari)宴会简直是一些毫无约束的淫乱场面,老少都参加,无所限制。在乔罗蒂人(Choroti)中每次仪式舞蹈之后接着是公开的杂交,类似的仪节也为博罗罗人(Bororo)所遵循。在巴塔哥尼亚人(Patagonian)中主要的宗教节称为卡马鲁哥节,以普遍性狂欢而结束。在北美平原和下密西西比河流域的部落中收获节日一定伴有普遍纵淫,老年男女极力敦劝年轻人放纵欢娱。无须拘束。[70]

这种性的放纵有其宗教的背景,而并不仅仅是纵欲,在农耕产生后,宗教节日的庆典又常常和祈求丰收的愿望联系在一起,性行为不过是祈求丰收的一种辅助手段。

汪宁生先生在《古代婚丧习俗丛考》中说:“一个社会中部分居民于正式婚姻之外,又偶然有短暂之性伴侣,自古至今可谓无处无之。初民质朴率真,对此不加掩饰,故《诗》三百篇中有桑间濮上男女幽会之描绘,成都出土汉画像石上有男女桑下交合情景。‘奔者不禁’之实质,即在某一时期(如节日)为婚外性关系提供方便并使其合法化。此俗在人类学上称为‘节日放纵’(festival dissolution),浅化民族曾普遍流行,仅从中国南方民族之中即可举出数例。”[71]

火在原始人类的生活中,扮演着重要的角色。在他们所居住的茅屋中,不管其形式如何演变,火总是处于中心,因此在节日中它成为主角就不足为怪了。在新年节日里,许多民族都有举行祭火的习俗,火的熄灭又重新点燃,象征着旧年的结束和新年的到来,它导致一个新世界的产生,并表现为对宇宙发生和重生的一种仪式性的规定。在一些新年的祭礼仪式中,新火常常扮演着重要角色,它意味着旧年的死亡和新年的诞生。创造和玛雅历相同的阿兹特克历的阿兹特克人(Aztec),每隔52年要举行一次升火仪式,以使神圣的宗教周期回复到原来的顺序。为了举行升火仪式,在准备阶段必须尽可能把所有神庙和家庭的火全部熄灭,用这种方式来对神圣时间进行分割,当升火仪式重新点燃了神庙和家庭中的火种时,这种时间的分割才算完成。

图1-017

阿兹特克人所崇拜的火神齐乌蒂丘特利(Xiuhtecuhtli),又称韦韦坦尔(Huehueteoyl),同时又是“年”的控制神。他是阿兹特克人最古老的神祇,被尊称为老神。图1-017为齐乌蒂丘特利的塑像,它突出了他的手指,因为它们用火钻点燃了第一把火,从而使人与兽相分离。头部的火盆正是在新年之际重新举行升火仪式的神器。在古罗马每个家庭所崇拜的诸神中,炉神占有重要地位,它是罗马家庭的祭祀中心。

《论语·阳货》:“旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”何晏《集解》引马融曰:“《周书·月令》有更火之文。春取榆柳之火,夏取枣杏之火,季夏取桑柘之火,秋取柞楢之火,冬取槐檀之火,一年之中,钻火各异木,故曰改火也。”

例如西方的“圣火”的点燃和熄灭仪式与中国的“改火”仪式很相似。在雅典,假如圣灯之火由于意外而熄灭,那么不应借其他的火重新点燃,新火必须取自太阳光束的纯净无污染之焰。[72]

在中国也可看到相似的“改火”仪式。今天,这种改火的古老习俗依然在少数民族中存在。在佤族中,寨桩立在村寨头人达改家门前。达改家成为村寨祭祀的中心,一年一度清除旧火,然后通过祭祀仪式,用箭竹摩擦起火,用新火重新点燃各户家中火塘的取新火仪式。[73]

汪宁生先生在《古代礼俗丛考》中说:宫廷改火之礼源于民间普遍存在的改火之俗。民间改火自先秦以来似未中断。从先秦迄于中古,改火时间数易,由不一致到一致,最后终于固定在清明时节举行。改火之俗原与古人用火方式有关。虽然旧石器时代人们即发明人工取火方法,在实际生活中并不是动辄就生新火,而是采取保存火种使其昼夜不灭的方法,来保证人们取暖、炊爨、照明等日常需要。在远古人类心目中,万物有灵,火自不能例外。《北史·王慧晓传》:“新火旧火理应有异。”即是这种宗教思想的反映。世界很多民族均有自己的改火仪式。古代希腊、罗马即有,巴西的卡因甘人(Kaingang)于火葬后必须改火,使用钻法另取新火。[74]

有趣的是,并不是“新火”都比“旧火”好。相反,有些地方的习俗则明显地强调“旧火”要比“新火”好。在客家民俗中,“迁入新屋叫‘搬火’,先要举行搬火仪式,从旧宅引来火种,不管路多远都不能熄灭,到新屋做第一顿饭”。[75]

圣火往往要借助于太阳,奥林匹克的圣火就是如此,它必须来自太阳。爱德华·泰勒(Edward Tylor)说:“婆罗门教徒为了每天的祭祀而需要取火时,他们仍然继续采用原始方法,以削尖的木棒用力去钻另一块木头,直到出现火星为止。若问他们既然已知道好得多的方法,又为什么还如此地浪费劳力呢?他们会回答,这样做是为了获得纯洁而神圣的火。”[76]“在开化的部族中,取火用的古老的钻在古时就已经让位给较好的设备,特别是燧石和钢铁。虽然那种钻已经从日常的实际生活中消失了,但至今它仍然保留在仪式范围之中。印度的祭司在为了祭祀而取神火的时候,至今仍用钻来‘搅黄油’……在古代罗马人中也有这类遗风:如果供奉灶神的尼姑没有照看好而让神火熄灭了,在这种情况下,按教条就必须借助钻木板来取火。这种古老的方法甚至在现代的欧洲仍然继续存在,在这里,信徒们有时认为必须取得‘活火’。……这种从基督教时代之前的宗教承继下来的仪式,要的是按照蒙昧人通过摩擦方法而取得的‘活火’,而不是家庭炉灶中的普通火。”[77]

在中国和印度,火也曾被用来作为分割时间的工具。其标志就是过年时对火神或灶神的祭祀。不过中国古代的灶君究竟是谁是有争论的。《太平御览》:“黄帝作灶,死为灶神”,认为黄帝是灶君;而《淮南子·氾论训》:“炎帝于火而死为灶”,认为炎帝是灶神。灶神和社稷之神并列,可见地位之重要。许慎《五经异义》:“祝融火正,祀为灶神。”《风俗通义·祀典》也把祝融看作灶神。而炎帝、祝融历来被看作是火神,可见,火神和灶神的合一由来已久。祭灶更是过年的一种重要仪式。

《后汉书·阴识列传》:“腊日晨炊而灶神形见。”《荆楚岁时记》注说灶神姓苏名吉利,其妻姓王名博颊。应邵《风俗通》则说灶神是个老妪。《庄子·达生》:“灶有髻”,司马彪注:“髻,灶神,着赤衣,状如美女。”《酉阳杂俎》也说:“灶神名隗,状如美女……常以月晦日上天,白人罪恶。”故民间常以饴糖祭灶神,希望她能上天言好事,下界保平安。古代的灶神是个美貌女子,和后来民间的灶王爷的形象很不相同。“《土风录》谓傩公傩母即今之灶公灶婆,其说当属可信。唯《清嘉录》之作者,谓‘跳灶王’之意义是在于娱灶神,此在余看来,则须加以补充。因今之‘跳灶王’或《南史》之所谓‘野云戏’,固已演变为戏剧,而属于娱乐之性质。然而‘跳灶王’与‘野云戏’之前身,如《后汉书》之所谓‘秋冬大傩’者,其性质则属于宗教,而不仅在于娱乐也。”[78]

在所有神灵中,灶神是一个微不足道的神灵,但因为他处于最底层,也最了解每一个家庭的底细。故《淮南万毕术》和《酉阳杂俎》中都曾提到灶神每于晦日归天,白人之罪的记载。因此,民间对他不得不另眼相看,1964年,笔者在山东龙口一位农民家中住,他家大嫂在过年时以白糖一碗祭灶神,并有对联一副:“上天言好事,下界保平安。”可见,灶神在民间的地位是非常巩固的,相反,他们对“玉皇大帝”和“观世音菩萨”之类的神祇反倒不太关心,可能是因为天高皇帝远的缘故。

古印度人在过年时,也要举行对火神阿耆尼的祭礼仪式。这类新年的祭礼仪式在许多东方国家中都可以见到。19世纪法国古伊朗语专家詹姆斯·达姆斯特泰尔(James Darmesteter)所翻译的《波斯古经》(Le Zend-avesta)中说:在新年中奥尔穆兹德王(Lord Ormazd)将创造出“第二个身体”,世界将从恶魔所造成的软弱无力中得到拯救,处处都变得富足,世界将变得纯洁无瑕,人类将从对立面(邪恶精神)中获得解放,从而进入不朽。这也是在描述新年和旧年交接之间,世界的面貌会发生巨大变化,因此,迎接新年到来的祭礼仪式是必不可少的。“我们必须记住,这类祭礼仪式不仅是种象征,而且也是一系列宇宙事件的部分和组合,它们是人类所参与的事件。在古代巴比伦,从开国到希腊化时代(Hellenistic),一次新年节日至少要花七天的时间,在庆典仪式中要一再朗诵创世神话,并表演诸神之间的争斗,而国王则扮演胜利之神。在这些节日里,诸神间争斗的戏剧模仿还涉及战胜死亡和复活的情节。在古埃及名城阿拜多斯(Abydos),它后来成为崇拜奥西利斯的圣地,一年一度的奥西利斯复活,就发生在新年前夕。”[79]

在祭礼仪式中必须朗诵神话的说法如果是真实的,那就会对神话的记录过程以很大的影响。而这种仪式往往是在新年中举行的。弗雷泽曾提到古罗马时代的“替罪人”(scapegoat)仪式。披着兽皮的人代表旧年玛尔斯(Mars)在新年来临之际被赶走。他指出:“罗马在新年之初驱除旧玛尔斯的风俗与斯拉夫‘送走死亡’的风俗就是一回事。”[80]弗雷泽在《金枝》第28章中也曾提到东西方许多民族在新年来临之际,都有赶走死神,迎接春天的习俗。但他认为,像狂欢节这种时间和季节的拟人化或死亡观念的拟人化,都不是原始人所能具有的观念,尽管这些仪式本身都带有远古时期的印记。

在许多民族中,和新年庆典紧密相连的是驱赶死神的祭礼。斐济人(Fijian)每当遇到灾荒,生命受到威胁时,世界在他们看来就好像耗尽了生产的能力,重新回到了混沌状态,于是一些创世神话要在新年的祭礼仪式中朗诵,目的就在于希望一切将重新开始,大自然的复归就成为最大的愿望。在加利福尼亚的卡鲁克人(Karuk)和尤罗克人(Yurok)部族中,新年被看作是“世界的复归”或“修复”,祭礼仪式的对象是人类出现之前在地面上居住的神灵,扮演这些神灵的人出现在祭礼仪式中,仪式包括系统化的秘传巫术和土地的重新划分、加固。最早收获的谷物被作为祭品,而新点燃的火则被认为可以在未来的一两年中消灾除病。[81]

荷兰学者A.J.文辛克(A.J.Wensinck)曾系统地研究了闪米特人各种新年祭礼的对称性,在每一种有关体系中都可以发现同样的从“年”返回到混沌状态的中心观念,接着就是新的创世过程。他精细地分析了这种新年祭礼的宇宙学特征,在这种祭礼仪式的起源论中,他发现了植物死而复生的周期性变化的重大影响。对原始人来说,自然仿佛是个祭司,自然规律只是神性模式的一种存在方式而已。他还搜集了基督教中一些相似的例子:(主显节)上帝唤醒了尸体,使它重新和灵魂在一起。[82]

对古人而言,自然界的时间更迭,四季转换,天体运动都被设想为一种生命过程,并通过新年的祭礼表现出来。而那种把天体和人体相同一的观念则可称为人体的宇宙观。在空间和时间上,我们可以区别祭礼相互作用的两种水准,即大宇宙和小宇宙。正如人类的诞生、成熟、衰老、死亡的循环一样,“年”就像月亮的盈亏一样,也会重新开始。[83]

在原始思维中,新年可以意味着新纪元的开始,一种新的统治的建立,例如新国王即位,而且也意味着一切婚姻和新生命诞生。在中世纪欧洲的宗教节日里,往往要点篝火:“篝火有时在宗教节日上点燃……篝火在6月24日是为了庆祝圣让节……头天晚上,住在城堡或要塞附近的几个人去城堡前的十字路口按习惯为神圣的节日点燃篝火。”[84]

在通常的情况下,节日总是通过喧闹来和非节日相区别,喧闹是节日的一部分,也是人的天性的一部分。这样,喧闹似乎就有了重大意义。但是,古人创造节日的祭礼,主要目的并非在于要创造喧闹,更不是为了娱乐,而是有着严肃的宗教目的:召回逝去了的时间。在神话的时间观中,时间的不可逆性是可以废除的。因为毁灭了的万物可以重新创造。当新年来临之际,“死”和“活”的栅栏被拆除了,时间被悬搁,这是一种节日特有的时间,更是一种新年特有的时间,它停滞不前。神话思维不把时间看作一种不可逆的持续过程,而把它看作为一种神性可以控制的事物。在中国,过去过春节,门上要贴“斗柄回寅”的横幅,意指北斗星的斗柄又回指到“寅”的方位,周而复始的“年”又重新开始了。

有理由相信,年的仪式主要目的在于追回消逝了的时间。按照叙利亚首都大马士革古代流传下来的传统,国王在新年中会宣布:在新年、新月、新的一天中,消逝了的时间必须得到复原。奥托·胡特(Otto Huth)和J.H.赫特尔(J.H.Hertel)曾以古罗马和古印度吠陀文献作证,来说明世界的复原能通过在冬至这一天重新点燃火焰来开始,这种复原相当于对世界的新创造。[85]在节日中空间与时间消失了,过去变为现在,人类的黄金时代又回来了。

只有理解了节日后面的宗教背景,才有可能理解节日的狂欢性质。在狂欢中,酒的作用是不能忽视的,尤其是它在宗教仪式中起着重要作用,在桑塔尔人(Santals)中,最大的节日称为梭哈勒节(Sohrae),有人已经注意到它和农耕的关系:“花了五天时间跳舞,饮酒,纵欲。有意义的是开始时村庄里的头人向村民发表谈话,他说他们在性方面可以随心所欲,只要小心不能碰几位妇女,此外他们可以尽情欢笑。……据说在科尔干(Kolkan)的马格节(Maghe),还有其他节日中很普遍的性放纵不是属于杂交性质。……霍斯人(Hos)在马格节中使用猥亵的语言。……像我们发现的那样,霍斯人中那种风俗习惯并非独一无二的……它是一种最重要的农业礼仪。”在非洲的某些地方,人们举行一年一度的净化仪式,类似罗马的农神节,因为它们伴有放纵行为。在加纳中部和多哥有一种一年一度的节日,这是一种净化仪式。其特点之一就是这些天里允许放纵。“年轻小伙子可以对任何姑娘说:‘向我开枪吧’;早年则是说:‘向我射一箭吧’。于是姑娘把衣服脱掉,身上只剩一条腰带和一小块遮羞布,站在小伙子面前。……放纵期过后,真正的伤风败俗行为是会受到法律制裁的。”[86]在非洲,节日放纵来自伊斯兰教进入非洲以前的古老的多产仪式,目的是鼓励生育,在气候恶劣,死亡率高的非洲,这样做是必要的。

在这方面,酒神节具有非常典型的意义。历来学者都强调它的性放纵的一面,尼采曾经说过:从罗马到巴比伦都存在着酒神节。“几乎在所有地方,这些节日的核心都是一种癫狂的性放纵,它的浪潮冲决每个家庭及其庄严规矩;天性中最凶猛的野兽径直脱开缰绳,乃至肉欲与暴行令人憎恶地相混合,我始终视之为真正的‘妖女的淫药’”。[87]

在所有的节日庆典中,再没有比狄俄尼索斯(Dionysos)的崇拜更为放荡的节日了。在荷马史诗中,狄俄尼索斯并非重要神祇,但他在平民中间却是最受崇拜的神祇之一。因为他除了是酒神之外,还是植物的保护神。他的原型可能是小亚细亚古国里底亚(Lydia)对巴克斯的崇拜,即以男性生殖器崇拜为目标,而参加者多为妇女。其节日庆典主要表现为疯狂的纵欲。他的崇拜者被称为“酒神的狂女巴克科斯”(Bacchantes)或“酒神的狂女迈那得斯”(Maenades),亦即尼采所说的妖女。在希腊神话中,狄俄尼索斯神能化身为山羊、公牛、狮子或豹。被他占领也就是被疯狂所占领。图1-018为希腊浮雕迈那得斯的狂女和化身为公牛的狄俄尼索斯。

图1-018

图1-019为描绘酒神节舞蹈的壁画,狄俄尼索斯代表野性的神祇,他的崇拜者迈那得斯狂女赤身露体地追随着他,通过这种疯狂的舞蹈和吞食生肉,他们达到了一种精神恍惚的癫狂状态。

图1-019

酒神节的原始性并不仅仅表现在性的放纵上,更重要的是他象征着和农耕密切相关的季节更换,新生命代替行将死亡的旧生命。他每年冬天死去,春天复活,象征着万物将永远处于生与死的不断循环之中。每当收获季节,对他的庆典达到高潮,使他明显带有丰收之神的特征。对他的崇拜是一种象征性地回到原始混沌状态和死而复生的狂欢,通过酒精作用来摆脱现实世界的各种束缚,纵欲使人暂时回到想象中的天堂状态。酒神节开始是秘密举行的,为期3天,只准妇女参加,后来男子也被允许参加。公元前罗马元老院曾发布命令禁止在意大利举行酒神节,但命令实际上未被执行。

希腊的悲剧和喜剧无不起源于酒神节。希腊人是以竞赛的方式来向酒神谢恩,专为酒神安排的竞赛有悲剧、萨提尔剧、酒神颂、“科莫斯”和喜剧,在节日里,这5种竞赛按照次序进行,可见节日祭礼对戏剧艺术发展的巨大影响。神圣时间的分割对戏剧的影响犹如神圣空间的分割对建筑的影响一样的深刻。古罗马的农神节(Saturn,又译塞探节、萨特恩节、沙特恩节)也属于同样性质的节日,在这一节日中,盛行性关系的放纵。在某些非洲民族和其他民族中也有类似的节日,一些学者曾把它看作是群婚制的残余。

从世界各地搜集来的有关酒神节的放荡的内涵来看,绝大部分都和农耕相关。尤其是把人的生殖和植物的生殖等而视之,认为人在生殖方面可以成为植物生殖的一种榜样。于是出现了一种很容易被人误解的现象:即认为人的性行为可以促进植物的生长。在许多文化中,都把性行为和农耕相比较,认为它们有明显的相似性。在古印度,最正规的农神节是霍利节(Holi),又译洒红节,亦即印度教的春节。它也具有性放纵的特征。它的原始目的在于促进人类、动物和庄稼的繁殖。在《百道梵书》中,土地被比作女性的生殖器,种子则被比作男性的精液。以至有这种说法:“汝妇即汝之耕地,汝何时进入汝之耕地,则悉听尊便。”[88]

同样的看法甚至进入了宗教经典。《古兰经·黄牛》:“你们的妻子好比是你们的田地,你们可以随意耕种。”同样,印度古代的《薄迦梵歌》:“意谓世界起源于阴阳交合,除了性爱的推动,没有其他原因。”[89]

这样看来,酒神节的阳物崇拜就不足为奇了。“作为繁殖力象征的阳物在酒神崇拜中起了重要作用。……酒神起源于埃及的说法是我们难以苟同的,但有关埃及的祭礼的描述却是可信的。在埃及举行酒神祭礼时,前面由一个长笛手引路,后面跟着一群妇女,她们向着酒神唱歌,并且抬着一尊有大阳物的偶像。”[90]

关于原始部落在这种节日里的放荡行为,M.艾瑟·哈婷说:在节日期间,女人赤裸裸地展示出她们粗野的性欲,这与其平时的性格大相径庭。参加者可能是社群日常生活中受尊敬的人。但在这些仪式期间,她们的职责就是纵情淫乐,以刺激神的授精机能。为了引诱神的冲动,人们故意说着猥亵下流的言语,做着放荡淫秽的动作。人们纵情淫欲,以图刺激“天国新郎”,使其把云雨威力慷慨地惠施给部落。[91]

阳具的标记和模型被广泛用于宗教事务。在古埃及,妇女拿着绳子操纵的阳物模型,正如今天在西非和刚果仍然那么做的一样。雅典最高贵家庭的妇女在塞斯摩弗洛斯节(Thesmophoria)的一种仪式中也做同样的事情。而阴茎的象征形成了德恩主罗马女灶神(Vesta)崇拜的内容。[92]

一些民族的酒神节常常选择在种子发芽或收获季节,并总是和天上男女神交合这类神话模式相联系。例如西非埃维人(Ewe)的酒神祭就选择在大麦开始发芽的时节,狂欢的酒神祭总是由扮演的男女神的交合来使这种放荡的节日具有合法性,年轻的少女则充当预言之神(Python god)。奥昂人(Oraons)的同样性质的狂欢节则在五月举行,此时被认为是太阳神和月亮神交合的时节。古罗马人以2月15日为牧神节,以4月28日为花神节。在这些节日里,少年男子赤身露体在罗马大街上游行,不育的妇女只要能触摸到他们就被认为可以驱邪而怀孕。从语言学方面也可以证明这一点,拉丁文“崇拜”(veneratio)一词源出于维纳斯(Venus)和性交(venereal),这决非巧合。阿芙罗狄蒂(Aphrodite)是希腊神话中情欲和丰产女神,有人认为她的原型是腓尼基女神阿斯塔尔忒(Ashtareth)。

古希腊人的结婚仪式也常常模仿宙斯和赫拉的结合。阿多茹斯·什库路斯曾指出,克利特岛(Cretan)男女神的结合曾为该岛居民所模仿,这种男女神的结合往往带有宇宙创造的意义。而在波利尼西亚,当一个不能生育的妇女希望能怀孕时,她就力图模仿神话中的原始母亲(Primordial Mother)、至高神伊俄(Io)。而在离婚事件中,主持者则会吟唱这样的咒语:“让天和地分开!”[93]同样,在印度某些地区,人们的结婚仪式则模仿湿婆和雪山神女的结合。

当然,世界各民族节日的形式多种多样,例如西班牙的狂欢节,就常常和虐杀动物,特别是虐杀牛联系在一起。受尽折磨的牛最后躺在血泊之中,它的两只大眼睛直瞪苍天,似乎在问人类为什么要这样对待它。人们对这种毫无意义的虐杀动物的狂欢已愈来愈反感,有不少人开始指责这种传统节日的残酷和野蛮。“如今,斗牛爱好者和斗牛中独特而野蛮的最后一刺,越来越遭到动物保护者的强烈反对。场面宏大的斗牛时代已经成为过去。动物和人类之间的关系再也回不到远古时代的和谐。所有的表演常常只是为了赚取观光客们的钞票,而控制并利用这类表演的人根本毫无道德可言。”[94]

在古代的节日庆典中,酒类饮料、麻醉品和致幻药几乎是必不可少的。古印度也有他们的酒神崇拜,苏摩是他们的酒神,相传他经常乘坐太阳神苏利耶(Surya)的马车巡视天际和下界。在古印度,酒是举行任何仪式的首要工具,也是任何巫术仪式的促进剂。苏摩酒被认为具有一种使人战胜死亡并获得永生的原动力。一个吠陀诗人声称,饮了苏摩酒,便能成为不死者。它是一种麻醉剂,据说饮后可以力大无穷,在印度神话中,神灵们饮了苏摩后即可不朽。古印度常以苏摩祭神,视为圣饮,这种麻醉剂是从伞菌(agaric)中提炼而成的。吠陀僧侣常常举行“苏摩祭”,从而使自己进入一种飘飘欲仙的迷狂状态。玛雅人(Maya)人把有致幻作用的蘑菇用于某些宗教仪式。这种致幻药在一些古老的宗教仪式中都曾起过重要作用,被认为是可以用来和神灵世界进行交流的手段。我国古代典籍中也有记载。如明代谢肇在《五杂俎》中说:“又有笑菌,食者笑不止,名‘笑矣乎’。”古代巫师在进行祭礼仪式时,很可能服用这类致幻药以达到与神灵沟通的一种恍惚状态,在喜庆的日子里尤其如此。

【注释】

[1]恩斯特·卡西尔:《论人》,中译本,2006年版,第64页。

[2]维柯(G.Vico):《新科学》,中译本,1989年版,上册,第14、16、217页。

[3]让·韦尔东(Jean Verdon):《中世纪之夜》,中译本,2007年版,第5页。

[4]赫拉德斯·范德·莱乌(Gerardus van der Leeuw):《原始人的宗教》(L' Homme primitif et la religion),巴黎1940年版,第110页。

[5]爱德华·基耶拉(Edward Chiera):《苏美尔人的宗教文献》(Sumerian Religious Texts),厄普兰1924年版,第1卷,第29页。

[6]中华世纪坛世界艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第30页。

[7]亨利·法兰克福(Henri Frankfort),H.A.法兰克福(H.A.Frankfort),约翰·A.威尔逊(John A.Willson)和托基尔·雅各布森(Thorkild Jacobsen)等合著:《哲学之前》(Before Philosophy),鹈鹕丛书1954年版,第30~31页。

[8]海因里希·尼森(Heinrich Nissen):《古代神庙调查》(Das Templum.Antiquarische Untersuchungen),柏林1869年版,第8页。转引自恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》(The Philosophy of Symbolic Forms),纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第101页。

[9]阿南达·K.库马拉斯瓦米(Ananda K.Coomaraswamy):《The Rg Vedaas Land-nama-bok》,伦敦1935年版,第16页。

[10]玛丽亚·金博泰斯:《公元前6500~公元前3500年古代欧洲的女神和男神———神话和祭礼的形象》(The Goddesses and Gods of Old Europe 6500—3500B.C.Myths and Cult Image),伯克莱和洛杉矶1982年版,第70~81页。

[11]维柯:《新科学》,中译本,1989年版,第16、244、290页。

[12]参见本书第316页插图。

[13]詹姆斯·弗雷泽(James Frazer):《自然的崇拜》(The Worship of Nature),纽约1926年版,第26页。

[14]E.G.帕林德(E.G.Parrinder):《非洲神话》,中译本,1992年版,第38~39页。

[15]中华世纪坛世界艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第113页。

[16]中华世纪坛世界艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第50页。

[17]米尔恰·埃利亚代(Mircea Eliade):《神圣世界和世俗世界》(The Sacred and The Profane),纽约1959年版,第59页。

[18]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第99~100页。

[19]维柯:《新科学》,中译本,1989年版,上册,第244页。

[20]李安宅:《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学的研究》,2005年版,第47页。

[21]安志敏:《中国新石器时代论集》,1983年版,第215页。

[22]参见弗雷德利克·J.斯特伦(Frederick J.Streng):《人与神》,中译本,1991年版,第91页。

[23]列维-布留尔(Lévy-Brühl):《原始思维》,中译本,1981年版,第205页。

[24]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第146~147页。

[25]亨利·法兰克福,H.A.法兰克福,约翰·A.威尔逊和托基尔·雅各布森等合著:《哲学之前》,鹈鹕丛书1954年版,第54~55页。

[26]埃文·M.齐希(Evan M.Zuesse):《关于祭礼的沉思》(Meditationon Ritual),载《美国宗教学会杂志》1975年第3期,第522页。

[27]詹姆斯·穆尼(James Mooney):《切罗基人的神圣信仰》(Sacred Formulasofthe Cherokees),转引自恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第146~147页。

[28]列维-布留尔:《原始思维》,中译本,1981年版,第200页。

[29]载《考古》学报1990年第1期,第578页。参见安志敏:《中国新石器时代论集》,1982年版,第70页。尹达:《新石器时代》,1979年版,第182页。

[30]李干忱:《破除迷信全书》卷10,转引自宗力、刘群:《中国民间诸神》,1987年版,第485页。叶舒宪,田大宪认为:“这样解释就把上古驱鬼礼俗同四面系统贯通了。”见叶舒宪,田大宪:《中国古代神秘数字》,1998年版,第66页。

[31]哈罗德·E.德赖弗(Harold E.Driver):《北美印第安人》(Indians of North America),芝加哥和伦敦1975年版,第127页。

[32]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第87、148页。

[33]卡尔·萨根:《布鲁卡的脑》,中译本,1987年版,第267页。

[34]米尔恰·埃利亚代:《神圣世界和世俗世界》,纽约1959年版,第43页。

[35]中华世纪坛艺术馆编:《伟大的世界文明·美索不达米亚文明》,2007年版,第136页。

[36]W.F.奥尔布赖特(W.F.Albright):《河边的山》(The Mouth of the Rivers),载《美国闪米特人的语言和文学杂志》,芝加哥1919年第XXXV期,第173页。转引自米恰尔·埃利亚代:《宇宙和历史:周而复始的神话》,纽约1959年版,第14页。

[37]米尔恰·埃利亚代:《神秘主义、巫术与文化风尚》,中译本,1990年版,第24~36页;《神圣世界和世俗世界》,纽约1959年版,第65页。

[38]布鲁斯·炊格尔(Bruce Trigger):《时间与传统》,中译本,1991年版,第193、202页。

[39]《祖先的声音———非洲神话》,时代生活图书公司编,2003年版,第82页。

[40]辛克莱·史蒂文森(Sinclair Stevenson):《重生的祭礼》(The Rites of the Twice-born),伦敦1920年版,第354页。

[41]柏拉图:《理想国》,英中对照本,2006年版,第325页。

[42]维利巴尔德·基弗尔(Willibald Kirfel):《印度的宇宙结构学》(Die Kosmographieder Inder),波恩1925年版,第15页。转引自米恰尔·埃利亚代:《宇宙和历史:周而复始的神话》,纽约1959年版,第12页。

[43]H.S.尼贝里(H.S.Nyberg):《古伊朗琐罗亚斯德教的宇宙起源与宇宙论问题》(Ouestions de cosmogonie et de cosmologie mazdeennes),载《亚洲人杂志》巴黎1931年7~9月号,第35~36页。转引自米恰尔·埃利亚代:《宇宙和历史:周而复始的神话》,纽约1959年版,第6页。

[44]亨利·科尔宾(Henry Corbin):《古伊朗琐罗亚斯教和易斯玛依教的时间循环观念》(Le Temps cyclique dans le mazdeisme et dans I'same lisme),载《Eranos-Jahrbuch》苏黎世1951年版,第153页。

[45]米尔恰·埃利亚代:《宇宙和历史:周而复始的神话》,纽约1959年版,第12~13、17页;米尔恰·埃利亚代:《神圣世界和世俗世界》,纽约1959年版,第91页。

[46]维柯:《新科学》,中译本,1989年版,上册,第99页。

[47]恩斯特·卡西尔:《论人》,中译本,2006年版,第19页。

[48]沃利斯·E.A.巴奇:《珍宝洞穴书》(The Book ofCave of Treasures),伦敦1927年版,第53页。

[49]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第10页。

[50]陶复:《秦咸阳宫第一号遗址复原问题的初步探讨》,载《文物》1976年第11期,咸阳宫复原图见该刊物第38页。原遗址所出土的太阳纹砖,明显具有象征天际的意义。

[51]江哓原:《星占学与传统文化》,1992年版,第41、63~64、68页。

[52]周放:《关于“中国”一词阿文译名词源考证的辨疑》,载《寻根》2007年第3期。

[53]阿巍:《西学传人利玛窦》,载《文史知识》1992年第10期,第81页。

[54]平川佑弘:《利玛窦》,中译本,1999年版,第99页。

[55]卢梭(Rousseau):《爱弥儿》,中译本,1981年版,上卷,第220页。

[56]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第93页。

[57]《亚里士多德全集》,中译本,1991年版,第2卷,第115、116页。

[58]同上书,第117页。

[59]H.G.亚历山大(H.G.Alexander)编:《莱布尼兹———克拉克通信集》(The Leibniz-Clarke Correspondence),曼彻斯特大学1956年版,第26~27页。

[60]休谟:《人性论》,中译本,1981年版,第48页。

[61]埃德蒙·波尼翁:《公元1000年的欧洲》,中译本,2005年版,第58~59页。

[62]恩斯特·卡西尔:《符号形式的哲学》,纽黑文和伦敦1965年版,第2卷,第108页。

[63]马里恩·米尔纳(Marion Milner):《幻觉在符号构成中的作用》(Role of Illusion in Symbol Formation)。载M.克莱因(M.Klein)编:《心理分析学的新方向》(NewDirections in Psychoanalysis),1955年版。

[64]H.-G.伽达默尔:《真理与方法》(Truth and Method),伦敦1989年版英译本,第122~123页。参见H.-G.伽达默尔:《作为节日的艺术》,载《西方文艺理论名著选编》,下卷,1987年版,第593页。

[65]C.F.让(C.F.Jean):《苏美尔人的宗教》(Lareligion Sumerienne),巴黎1931年版,第168页。

[66]平川佑弘:《利玛窦》,中译本,第102页。

[67]《蒋梦麟自传》,2004年版,第329、343页。

[68]S.H.胡克:《早期闪族仪式的起源》(Origins of Early Semitic Ritual),伦敦1935年版,第19页。

[69]德·恰托巴底亚耶(D.Chattopadhyaya):《顺世论》,中译本,1992年版,第60页。

[70]R.布利弗特(R.Briffaul)t:《诸圣母》,转引自德·恰托巴底亚耶:《顺世论》,中译本,1992年版,第378页。

[71]汪宁生著:《古俗新解》,2001年版,第205页。

[72]李约瑟:《中国科学技术史·物理学》,2003年版,第84页。

[73]杨兆麟:《原始物象》,2000年版,第74页。

[74]汪宁生著:《古俗新解》,2001年版,第146~152页。

[75]赖祥亮:《浅谈客家巫术文化的源流》,载《寻根》2007年第5期。

[76]爱德华·泰勒:《人类学》,中译本,1993年版,第16页。

[77]爱德华·泰勒:《人类学》,中译本,1993年版,第231~232页。

[78]苑利主编:《二十世纪中国民俗学经典·信仰民俗卷》,2002年版,第97页。

[79]詹姆斯·达姆斯特泰尔:《波斯古经》,法译本,第2卷,巴黎1892年版,第640页,注释138。

[80]詹姆斯·弗雷泽:《金枝》,中译本,1987年版,下册,第822~823页。

[81]A.L.克罗伯(A.L.Kroeber)和E.W.吉福德(E.W.Gifford):《世界的复归,加利福尼亚西北地区土著居民的祭礼体系》(World Renewal,a Cult Systemof Native Northwest California),载《人类学记录》(Anthropological Records),加利福尼亚大学1949年版,第XIII卷,第105页。

[82]A.J.文辛克:《闪米特人的新年和末世学的起源》(The Semitic NewYear and the Origin of Eschatology),隆德1923年版,第1卷,第171页。

[83]埃文·M.齐希:《关于仪式的沉思》(Meditation on Ritual),载《美国宗教学会杂志》1975年第3期,第593页。

[84]让·韦尔东:《中世纪之夜》,中译本,2007年版,第132~133页。

[85]转引自奥托·赫夫勒(Otto Hofler):《日耳曼人的宗教秘密社团》(Kultische Geheimbund der Germanen),法兰克福1934年版,第2卷,第426页。

[86]R.C.马宗达(R.C.Majumdar):《一个部落的事务》,转引自德·恰托巴底亚耶:《顺世论》,中译本,1992年版,第379页;参见E.G.帕林德:《非洲传统宗教》,中译本,1999年版,第87页。

[87]尼采(F.W.Neitzche):《悲剧的诞生》,中译本,1986年版,第8页。

[88]E.H.帕尔默(E.H.Palmer):《东方宗教经典》(Sacred Books of the East),第6卷,第33页。这段话原文出自《Our'an》II,223原文为“Your women are your tilth,so come in to your tillage how you choose”。

[89]德·恰托巴底亚耶:《顺世论》,中译本,1992年版,第60页。

[90]凯瑟琳·勒维(Catherine Lever):《古希腊喜剧艺术》,中译本,1988年版,第14页。

[91]艾瑟·哈婷:《月亮神话》,中译本,1992年版,第96页。

[92]德·恰托巴底亚耶:《顺世论》,中译本,1992年版,第360页。

[93]E.S.C.汉迪(E.S.C.Handy):《波利尼西亚人的宗教》(Polynesian Religion),檀香山1927年版,第10页。转引自米尔恰·埃利亚代:《宇宙和历史:周而复始的神话》,纽约1959年版,第24页。

[94]J.布德(J.Boudet):《人与兽———一部视觉的历史》,中译本,2001年版,第251~252页。