第三节高山、神庙、城市作为“世界中心”

卡尔·萨根(Carl Sagan)说:“地球上所有的部落,都带有极端的种族地方主义。……高度文明的古希腊人,把人类共同体分成希腊人(Hellenes)和野蛮人(barbarian)……在许多方面是我们自己祖先的古典文明,把其所在地的小岛称为地中海———意指是地球的中心。数千年来,中国自称为‘中心王国’(Middle Kingdom),而其意义也是一样:中国处于宇宙的中心,位居于外围黑暗区域的,则是野蛮民族。”[33]

其实从神话的角度说,这里涉及一种很深的乡土情感,而且把自己的国土看作是地球中心的远不只是希腊人、地中海的居民或中国人,许多古老的民族都有类似的看法。和今天的欧洲人把位于伦敦西区的皮卡迪利广场(Piccadilly Circus)这一伦敦最繁华的商业和娱乐中心称为“世界中心”有所不同,它有着神话信仰和宗教信仰的背景。古代所谓的“世界中心”不是由于它的繁华,而是由于它周边地区的荒凉。大地上愈是一无所有,人也就愈感到自己是处于一个荒漠的中心。最早的中心观念的出现就是居住者的区域和环绕它的未知的、不确定的空间之间相对立的结果。前者是自己的世界;后者是异己的世界。它无非是想把自己的边界凝固化,把已经建立了秩序的世界和未经开辟的混沌世界严格地区别开来。然而,后来的“世界中心”的观念愈来愈复杂了。它是神话地理学的一种衍生物。

在历史上早就有人注意过“世界中心”这一问题。在18世纪,瑞典著名神学家埃曼努埃尔·斯维登堡(Emanoel Swedenborg)在《隐秘的苍天》(Arcana coelestia)一书中就曾经试图归纳以天与人体之间普遍存在的对应范畴,并以此去建立一种可理解的世界体系。这些都可看作是神话地理学的表现。当代著名罗马尼亚宗教史学家米尔恰·埃利亚代在《宇宙和历史:周而复始的神话》、《神圣世界和世俗世界》以及其他一些著作中曾反复涉及这个问题,他以翔实的史料和精湛的人类文化学的材料力图证实,一些民族把自己的居住区域看作是地球中心,实际上是在回响着过去时代神话思维的原型。古人心目中的“我们的世界”总是处于世界的中心。它可以是一个国家(例如巴勒斯坦),一个城市(例如耶路撒冷)或一个圣地(例如耶路撒冷的一座神庙)。所有这些都可以被看作是世界的中心。无论一个国家的版图有多大,它都可以自认为是世界中心。

古人究竟为什么会认为“中心”要优于其他地方?这种观念从何而来?根据神话的解释,“中心”的观念往往是和对神的信仰联系在一起的,靠近中心即靠近神祇。一个无法逃避的结论是:信仰者总是在寻找尽可能靠近世界中心的地方生活,认为他的国家正好处于世界的中心,或认为他所处的城市是在宇宙的肚脐上建造起来的。最重要的是,神庙和宫殿总是处于世界的中心,他希望自己的家也处于这种中心。[34]耶路撒冷圣殿建立在一块岩石上,这块岩石就被认为是地球的肚脐。

中心的神圣化有赖于空间的切割,在大多数情况下,这种切割要有明显的标志,它可分为三种基本类型。

第一,认为存在着一个“宇宙轴心”,位于宇宙轴心的地方即为世界中心,它是天、地、神、人的会合点。

第二,神庙或被神化了的建筑和城市被看作世界中心,有时连皇家住处也是如此;一棵树或一块石头都可以成为世界中心。

第三,被神圣化了的山。山被看作天地相连的中介,许多民族都把自己疆域之内的高山看作是世界的中心。

按照美索不达米亚人的神话,人类也是在世界中心点,即在地球的肚脐上形成的,由肉(Uzu)、黏合剂(Sar)、土地(Ki)三者接合而成。人类的诞生地是Dur-an-ki,那里是天地的会合点。“巴比伦文学反复称颂埃特曼安吉和马尔杜克神庙,如在巴比伦神话《埃努玛·埃利什》中,胜利的马尔杜克创造了巴比伦、人类和他自己的神庙。这些神庙被描绘成马尔杜克在宇宙中心的居所。”[35]

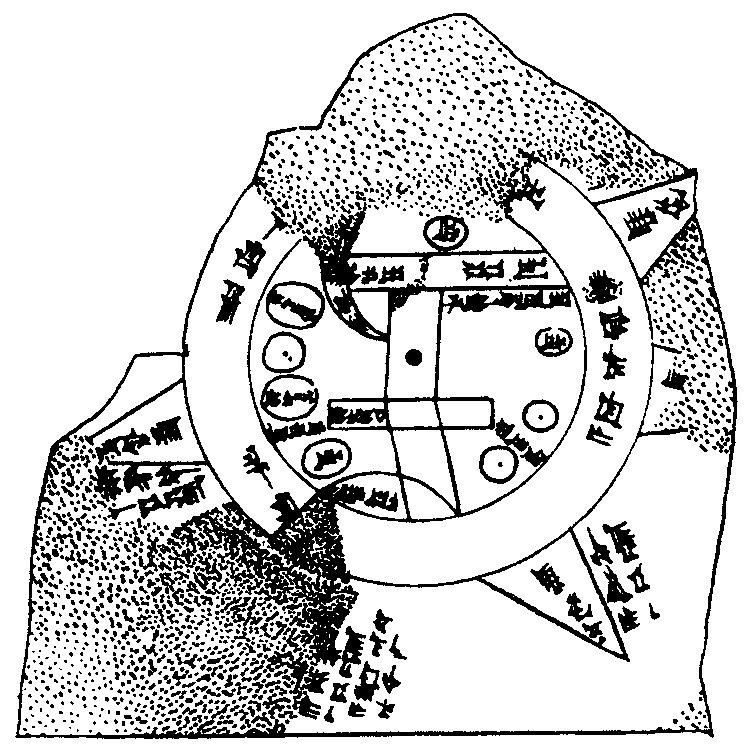

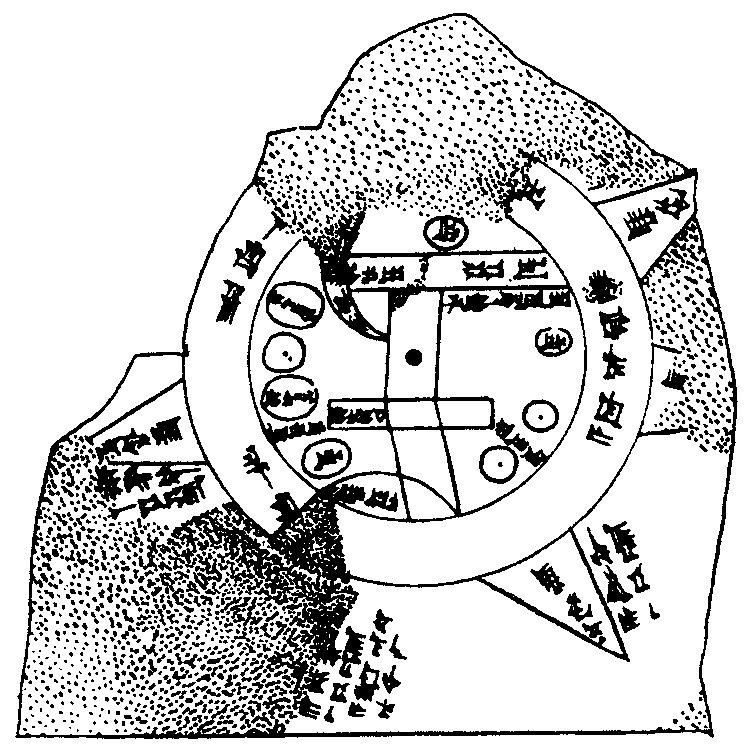

巴比伦人(Babylonian)认为,神庙和尖塔本身就是宇宙山存在的一种标记,当地的风暴山(Mount of Tempests)则连接着天和地。所有的东方城市都被认为位于世界中心,巴比伦人称为Bab-ilani,意即“神门”,认为神是经由这里来到人间的。对巴比伦人来说,地总是和地势较低的地区相连,城市总是建立在通往“阿卜苏的大门”(Gate of the Apsu)之上。宇宙山不仅被看作是地球的制高点,而且它也是地球的中心,创世活动开始的地方。图1-010为来自巴比伦楔形文字泥版上的海洋围绕着世界的图形。巴比伦则被描绘成处于世界的中心,图中黑色圆点即为巴比伦的标志。

图1-010

在巴比伦人那里,“世界中心”或“宇宙中心”有许多其他的名称。它们或被称为“天地的基屋”,或被称为“天与地的接合点”。

美索不达米亚人也相信天和地是由山来联系的。山是宇宙的中介点。在耶路撒冷,锡安山(Zion)被认为是天国所在地,所以它不会被洪水所淹没。一件古德王(King Gudea)时代刻有楔形文字的圆柱形陶器上说:“(神的)寝室造得像宇宙山一样。”[36]

河流也同样有着天上的原型。按照美索不达米亚人的信仰,底格里斯河的原型就是阿努尼塔星座(The Star Anunit),而幼发拉底河的原型则是燕子星座。对古埃及人来说,地上区域都来自天上。地区和省份的名称无不都是仿照天体上的“大地”而命名的,他们先知道天体上大地的名字,而后才在地理学上为各种地名找到相应的名字。

还有一些民族的神话则把天堂的入口处、世界的入口处和地狱的入口处看作同处一根轴线上,沿着这根轴线,就可以从一个宇宙区域来到另一个宇宙区域。古代意大利人认为神庙所在地是神的世界、现实世界、地狱世界三者会合的地方。在古罗马人那里,宇宙(mundus)一词实际上是指地球、地狱、尘世会合的地方。故拉丁文mundus一词可译作世界,宇宙,尘世,苍天,大地和人类等,意义极为广泛。

在世界某些地区,宇宙结构被理解成一个整体,它由天、地、山三部分组成,它们通过一根中心轴相互联系,这个轴心穿过一个敞开的“洞口”,通过这个洞口,神下降到地面,而死者进入冥世。这种中心轴的观念在不同民族中有不同的象征性表现。例如在澳大利亚阿兰达(Arands)部族的阿基帕斯人(Achipas)中代表天轴的所谓“圣竿”,只有在这根天轴的周围大地才能居住。如果圣竿折断,就意味着世界末日的到来。在蒙古,蒙古包中的中心柱也被看作是世界之柱或世界之轴。在古代罗马,一个孔洞mundus被认为是地球的肚脐,每个拥有mundus的城市都被认为是坐落在世界的中心。同样,柬埔寨的吴哥城则被认为代表着由山峦和海洋围绕起来的整个世界,它的庙宇则象征着宇宙的中心。泰国的曼谷则被称为“天国的王城”,“众神祇之城”。犹太人则把以色列或耶路撒冷看作是世界中心。其神庙起着相当于“圣竿”的作用。

中国古代的华表,其原型实际上也是一种圣竿,例如目前天安门前建于明代的华表就是如此。其原始的原型当为木杆,崔豹《古今注·问答释义》:“程雅问曰:‘尧设诽谤之木,何也?’答曰:‘今之华表木也。以横木交柱头,状若花也,形以桔槔,大路交衢悉施焉。或谓之表木,以表王者纳谏也。’”《淮南子·主术训》:“尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木。”诽谤木就是华表的原型,它起源于神话传说时代,是相当古老的一种神圣标记。天安门的华表顶端饰有神兽望天犼,犼为古代神兽。《集韵》:“犼,北方兽名。似犬,食人。”清吕星垣《闵贞传》:“麟凤狮象,龙彪犼兕,眼、嘴、鳞、爪、毛、羽俱若生。”很明显,这里的望天犼承担了人与神之间相沟通的角色,通过它,人间的种种不平可以直接上达天听,所以华表实际上也就是古代圣竿的一种残余。当然,华表绝非原始的圣竿,最原始的圣竿不过是一根直立的柱子而已。《说文》:“∣,上下通也。”可见在古人看来,柱子本身就有通天的作用。古人每开垦一块荒地,就在荒地的中心竖起柱子,作为通天的标记。

“世界中心”观念的出现并非偶然。对古人而言,地上的现实性常常是模仿天体原型的一种结果;它通过“世界中心”的象征观念去授予某些对象,这些对象可以是城市、神庙、教堂甚至某块圣石。只要我们注意一下世界的历史,“世界中心”的观念可以说是比比皆是。而它所表现的形式却是各式各样的。例如,在巴勒斯坦,人们把塔博尔山(Mount Tabor)称为tabbur,意即肚脐,肚脐也就是中心。而真正位于巴勒斯坦中心的盖里济姆山(MountGerizim)则具有更为显赫的地位,它被称为地球的肚脐。在一些民族的创世神话中,肚脐也是创世活动开始的地方。把肚脐看作中心的观念是从胚胎学那里借用来的,这里神话地理学又和巫术解剖学结合在一起了。这种观念由来已久,古希腊被誉为医学之父的希波克拉底(Hippocrates)在把人体各部分比作7个世界区域时,曾把后来成为罗马帝国一个省的伊奥尼亚(Ionia)比作是膈,即真正的世界中心,世界的肚脐。这和巴勒斯坦人的看法不谋而合。

在希伯来人的传统中,巴勒斯坦被认为是世界上最高的地方,它从未被洪水淹没过。在耶路撒冷,锡安山(Zion)被认为是天国所在地,所以它不会被洪水所淹没。按照伊斯兰教的传统,地球上的制高点是克尔白(Ka'aba),即天房,麦加供有黑石的穆斯林神殿,实为一幢方形房屋,黑石实际上是块陨石,但传说它是天使赐予阿拉伯人始祖的圣石,因而古阿拉伯和穆斯林都把它视为圣物而对它顶礼膜拜。据伊斯兰教传说,克尔白神殿系仿照天上原型而建。公元623年穆罕默德下诏将神殿所在方向作为教徒礼拜的朝向。耶路撒冷圣殿(Temple of Jerusalem)就建在被认为是地球肚脐的一块岩石上。在12世纪时,冰岛的斯韦尔河(Thverva)的朝圣者冯·尼古拉斯(von Nicholas)在访问耶路撒冷的圣墓时,墓碑上刻道:“世界的中心在此,夏至之日,太阳正好于此垂直。”而对基督徒而言,各各他(Golgotha,耶稣受难之处)处于宇宙山的顶峰,所有这些都表现了一种宗教情感:“我们的世界”是一块神圣之地,它最靠近神(天)。因此,世界的中心往往是最高的地方。

中心观念的象征性原则不仅存在于国家、城市、神庙和宫殿,而且也存在于流浪的狩猎者的帐篷、牧羊人的蒙古包,或初期农耕者定居的居室,以致可以说所有信仰者都会认为自己处于世界的中心,把自己的居住地看作是绝对现实的源泉,并尽可能靠近那个能使他和神祇进行联系的洞口。[37]

洞口的形象可以在阿尔泰人(Altaier)和亚洲的许多地区见到。阿尔泰人把天想象成一个帐篷,银河则被看作它的接缝,星星则是露出亮光的洞。随着时间的流逝,神打开了帐篷,从天际俯视地球,这就是构成流星的原因。天际被看作一种覆盖物或盖子,偶尔也有和地球的边缘不完全吻合的地方,这时,大风就会通过缝隙吹向地球。很明显,这里帐篷被看作是宇宙的一种仿型,它的缝隙就是神和人进行接触的洞口。

中国古代有所谓天圆地方的看法。《周髀》:“方属地,圆属天,天圆地方。”《楚辞·天问》中也有“天何所沓”的问题,就是问:假如天是像帐篷那样盖在地上的,那么天是在什么地方和地相合的呢?可见,各民族的神话天文学所思考的问题,往往处在同一水准上,连提问题的思路也是相同的。按照天圆地方的看法,天地之间就必然会产生出缝隙,这就是洞口所在。故曾参在《大戴礼记·曾子天圆》中说:“诚如天圆而地方,则是四角之不掩也。”不掩的地方就必然会出现缝隙。这种宇宙观其实和阿尔泰人并没有多大的区别。人只能通过缝隙才能看见一个神圣的世界。

“世界中心”还可以是“宇宙山”或“世界树”。所谓世界树,可以在亚洲、美洲、澳大利亚和中国的神话中找到,它或是作为把天地联系在一起的垂直中枢;或是作为地平线中枢上的生命之源。

在中国古代的神话中,“建木”充当了世界树的角色。它处于地球的中心,起着和“圣杆”相同的作用。《淮南子·地形训》:“建木在都广,众帝所自上下。日中无景,呼而无响,盖天地之中也。”不仅神话记载中有神木,现实生活中也有神木。我国台湾阿里山海拔1000~2000米,原来就有史前的活化石红桧林,树龄在3000年以上者被称为神木。1896年曾采集到第一份标本,它生长在海拔2150米的高山上,树干高达50余米,神木近邻皆为参天巨灵。但在1953年和1956年神木连遭雷击,到1997年7月,这株经历了3000年的神木在几场暴雨后终于解体。由此可见,古代所谓建木之类的说法并非仅仅是种神话式的幻想。

许多民族也把自己国土上的高山看作是世界的中心。按照印度人的信仰,须弥山(Meru)正好处于世界中心,在它的山顶上,只有北极星能在其上闪耀光辉。《长阿含经十八卷引世纪经》说:“须弥山……大神妙天之所居止……四大天王所居宫殿,有七重宝城。”萨衍那(Sayana)在《东方圣书》中说在须弥山之巅,有一座阿摩罗伐底城(Amaravati),系天神所居;须弥山下有一座伊罗伐底城(Iravati),那是阿修罗(Asura)的城市。在其他国家,须弥山同样被看作是世界中心。例如“高棉文明的王室殡葬殿堂,中心建筑是在一个巨大金字塔上的五座塔,它代表了宇宙的中心须弥山,周围的墙是围绕宇宙的石墙,旁边的护河是最初的海洋”。“在印度文化中,任何城镇的中心部分都被视为宇宙柱的象征,在巴厘岛,一个村落建成后,中心部分留出一个广场用于建造宗教仪式建筑,这个建筑的屋顶象征着天空。同样,罗马城市是根据神示建造的,城市四部分的划分是天界原型的地面表征。”[38]

这也是一些把地上的建筑物和宇宙天体画等号的例子。这种情况在许多民族的神话中都可以发现。在乌拉尔—阿尔泰人看来,他们的苏米罗山(Sumeru)处于世界中心,在它上面,只有北极星的光辉在闪耀。而在埃达人(Edda)那里,希米伯格山(Himinbjorg)被认为是“天上的山”,这里的虹桥可以直达天际。在老挝,信仰佛教的居民则认为齐那罗山(Mount Zinnalo)处于世界的中心。在非洲芒戈—恩孔多人(Mongo—Nkundo)中有这样的神话:他们的部落祖先杨瓦(Yonjwa)和他的妻子伊杨噶(Eyonga)“住在一个叫基末西里(Ngimokili)即‘世界中心’的地方”。[39]

这真可以说是神话中的神话了。

中国古代则把昆仑山看作是世界的中心。汉代的《河图括地象》称:“中国之九州为赤县神州,其山昆仑居天下之中。”东方朔《神异经》:“昆仑有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。”《水经注》还说它是“地之中也”。总之,昆仑既是“天中”,又是“地中”。

各民族都把自己疆域内的名山看作是神山或世界中心。这样,高山、神庙、尖塔以至整个城市就通过和“世界中心”的同化而成为神圣世界的仿型。名山和名城常常是和天国联系在一起的,在古印度人看来,所有印度大城市,都是仿造神话中天国中的城市而建造的。这种古老的观念甚至还影响到建筑的过程。在古印度,建造神庙的奠基石必须先由占星学家去选择放置地点,它必须被放置在神话中支撑着世界的蛇神的头上,石工必须用卡迪拉树(Khadira tree)的木头削成一只小木猪,用椰子把这只木猪打入奠基位置,这里就代表着蛇神的头,如果小木猪能推动,就意味着世界会被摇晃成碎片,奠基石被置于木猪之上,四周围以石柱,这里就被认为是世界中心。“这种奠基活动同时被认为是一种宇宙起源的复现,因为用木猪去固定蛇神的头,也就是去模仿酒神苏摩。”[40]

在斯里兰卡,建于公元6世纪的著名古迹锡吉里耶宫(Sigiriya)建在一座名叫狮子山的巨石上,顶部为悬崖,地势陡峭,高达349米,被认为是按照斯里兰卡神话中的天国中的都城阿拉克南达(Alakamanda)的模式建造的(现在它已成为废墟)。在欧洲,神庙的古代概念是imagomundi,意思是仿造宇宙,这种观念也给欧洲宗教建筑打上了深深的烙印。人类为什么要按照想象中的天国的图式来建造地面上的建筑或城市?这种看法似乎难以理解,但它不仅为神话所独有,就连柏拉图的《理想国》所描述的理想城邦也有着天国的原型:“说不定在天上已经为那些很想看见这个国家的人建立了一个模型。”[41]

人在天上真正寻找的乃是他自己的影子,可是在神话思维中这种关系正好被颠倒了过来,地上的东西成了天国的倒影。正因为地上事物有着天国的原型,“世界中心”或“宇宙中心”的观念才会出现。从原始人的直观上说,在原始的荒漠中,除了山和树,再也没有更加高耸的物体能把天和地连在一起了。因此,正如“圣竿”的作用那样,它们都成了尘世进入神灵世界的洞口。

在古代波斯琐罗亚斯德教的神话中,奥尔穆兹德(Ormazd)在地球中心创造了原始的牛埃瓦加斯(Evagdath)和原始的人加霍曼特(Gajomard)。总之,神创造世界就像一个胚胎,它在肚脐处产生,再向四面八方扩展。在古代伊朗的经文中,伊朗被看作是世界的中心和心脏,国王坐在宫殿中心的王座上,象征性地处于天国之城的中心:“伊朗比所有国家都宝贵,因为它处于世界的中心。”伊朗人认为自己处于世界的中心,正如心脏处于身体的中心一样。伊朗比所有其他国家都宝贵,因为它处于世界中心。他们认为神圣的厄尔布尔士山(Elburz)位于地球中心,并与天相联接。[42]在古代伊朗人的传统宇宙观中,所有地球上发生的现象,无论是具体的还是抽象的,都有其天上的原型,就如同柏拉图的“理念”一样,每件事物,每个概念都在一种双重的方式中呈现自身。即一方面是menok,另一方面是getik。前者是不可见的,后者是可见的。例如天空就有两个,一个是可见的,另一个则是不可见的。地面上发生的每一件善行都有天上的副本,它再现着真实的现实。凡是在getik中显现的东西,也同时在menok中显现。所有创造都是双重的,从宇宙起源论的观点看,宇宙阶段称为menok,在此以前称为getik。[43]

乍看起来,这种观念和柏拉图很相似。柏拉图认为,存在着两个不同的世界,一个是我们所处的现实世界,而在这个变幻无常的现实世界背后,还存在着一个永恒不变的理性世界,它是不生不灭的。不过有人曾经指出,我们必须避免把menok和getik看作和柏拉图的先念图式相等同的东西,因为这两个概念并非就是指观念和物质的对立;也不仅仅指宇宙的事物和可感觉的事物的对立,menok是指一种天上状态,指不可见的、稀薄的和精神的,但又是具体的东西;而getik则是指地上状态,指可见的、物质的,但又是指一种本身发光的、无形的东西。它不同于我们通常所说的物质。[44]

有时,一块圣石也可以被看作是世界中心,这块石头成了一种神秘力量的储存器,凡人不能对它有所压制或伤害,它能抗拒时间,它的现实性和周而复始的持续性相连。罗马学者瓦罗(M.T.Varro)说过:“当宇宙之门开启之日,亦即阴暗的地狱之门开启之时。”[45]

在印度尼西亚和印度,一块石头之所以是神圣的,是因为它是灵魂的寓所。马来半岛的塞芒人(Semangs)则把一块叫作巴都—拉宾(Batu-Ribn)的巨石当作世界中心。并由于这块巨石旁边长有一棵大树,认为其树干可以直接升向天国。

维柯曾写道:“关于民族的虚骄讹见,第阿多茹斯·什库路斯(Diodorus Siculus)有一句名言说:每一个民族,无论是希腊人,还是野蛮人,都有一个同样的虚骄讹见,认为自己比一切其他民族都较古老,早就已创造出人类舒适生活所必需的事物,而他们自己所回忆到的历史要一直追溯到世界本身的起源。”[46]

恩斯特·卡西尔也说:“人永远倾向于把他生活的那个小圈子,当作世界的中心,把他的特殊私有的生活当作宇宙的标准。但是他必须放弃这种空虚的自僭与这种可怜的狭隘的思想和判断的方式。”[47]

不管把它斥之为虚骄讹见也罢,斥之为乡巴佬的思考方式也罢,实际上都是在用现代人的观念去看待神话。其实就神话本身而言,神话就是神话,它再也不应被看作是本土文化的指代物,尤其是被看作是现代文化的指代物,它早就发生了位移,并被从原来的位置上逐出,神话根本无所谓正确或错误,神话的生命是有限的,在科学充分发展起来以后,神话的信仰自然会消失。因此,神话可以分为三个阶段,即创始阶段,全盛阶段和消亡阶段。只要我们能够正确地把神话当作神话来看待,那么也就不会自欺欺人地把神话当作现实。当我们说某种观念是种神话之时,它本身就意味着我们已经意识到它是虚假的,而并非是一种曾经存在过的事实。当然,“世界中心”的观念,其中确有民族主义的成分,但它的起源却完全是神话学上的,它是如此古老又如此广泛,它属于人类历史的一部分,属于人类思想史的一部分,它本来是一种神话思维,后来才构成了文化多元论的一种不能加以忽视的历史背景。

许多民族都把他们栖息之地的某种标志看作是世界中心,不仅东方如此,西方也同样如此。世界中心的观念甚至已经渗透到对圣经的解释之中。按照E.A.沃利斯·巴奇(E.A.Wallis Budge)的看法,亚当是在地球的中心被创造出来的,在同一个地点,后来才树起了基督的十字架。[48]

同样的观念还可以在犹太教的启示录中见到。可见,这种观念是相当普遍的。既然在历史上有这么多的民族都认为自己的居留地是世界中心,可见,文化多元论有其史前的基础。在某种意义上,“形而上学的方法论已由种族心理学的方法论所代替”,[49]如果这种种族心理学的方法论真的需要克服,那就绝非几个民族的事情了。

在中国古代,“象天设都”的传统始于秦始皇。《史记·秦始皇本纪》:“已更命信宫为极庙,象天极。”又《索隐》:“为宫庙象天极,故曰极庙。”《天官书》曰:“中宫曰天极。”这些记载都可以看作是地上宫阙模仿天上原型的一种记录。认为地上宫阙是对天上宫阙的模仿,在我国古代典籍中屡见不鲜。《三辅黄图》:“始皇穷极奢侈,筑咸阳宫,因陵营殿,端门四达,以则紫宫,象帝居。”紫宫亦称紫微宫,星官名,在北斗星之北,为天帝所居。所谓“象帝居”也就是模仿天帝之所居。左思《咏史》:“列宅紫宫里,飞宇若云浮”即是对想象中天宫的描绘。根据按照咸阳宫第一号遗址所作的复原图来看,当时它的规模的确非常宏伟。[50]

王者渴望永生,对死亡的恐惧和他对世俗世界的恐惧是一致的,世俗世界的最大缺陷就是人必有一死,那么怎样才能超越世俗世界呢?最简单的方法就是把世俗世界变成神圣世界,把自己所处的居室“装修”成一个神圣世界。似乎只要能和日月星辰生活在一起,他就能永生。江哓原先生曾指出:《开元占经》中古代星官的名称有许多都和地上的建筑设施有关。如房、营室、东壁、东井、神宫、天市、军井、阁道、附路、天关、南北河戍、屏、三台、天牢、库楼、南门、雨林垒壁阵、天仓,等等。许多地名实际上都和天上的星宿有关。例如,兖州:角、亢、氐;豫州:房、心;幽州:尾箕;扬州:斗、牵牛、婺女;青州:虚、危;并州:营室、东壁;徐州:奎、娄、胃;冀州:昴、毕,等等。[51]

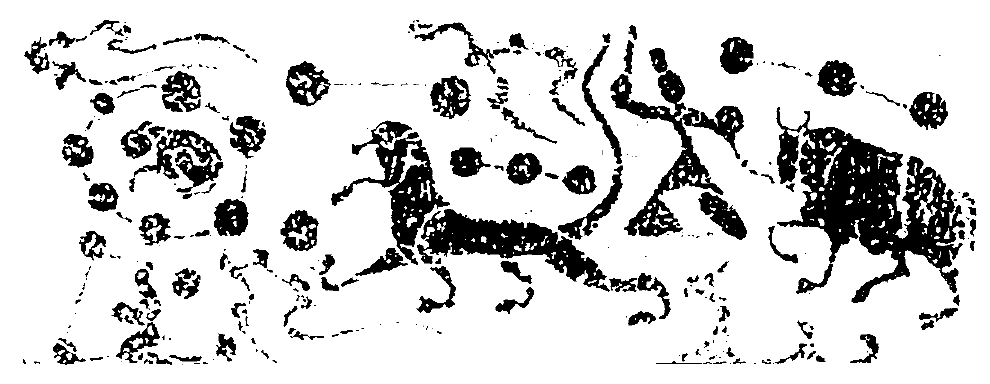

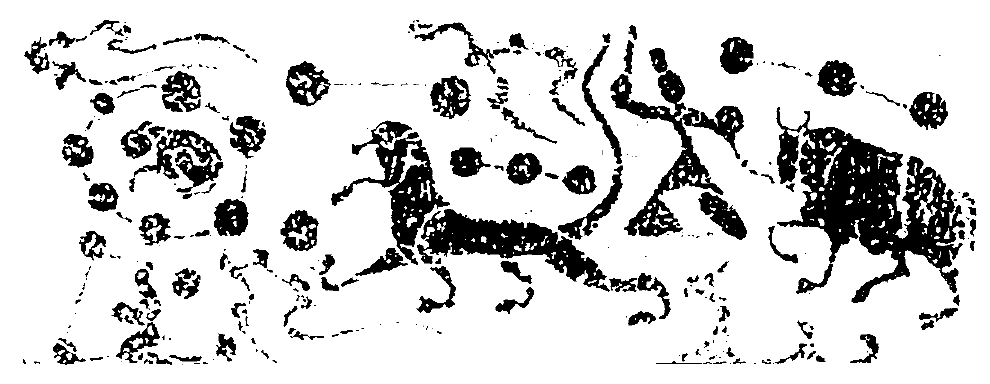

图1-011

图1-012

这种把地上的建筑宇宙化的观念,在汉代画像石上可以得到充分证明,它们是建筑的一部分,有的刻在门阙上,有的刻在祠堂内,或刻在墓碑及墓室的石壁上,建筑成为包含着天、地、神、人四元的单一整体。图1-011为牛郎织女星宿画像砖,画像左上方呈七星相连的圆形,内雕玉兔,表示月宫,其下四星连成梯形,内有高髻女子,应为织女,即女宿;右上方三星为牵牛星,下刻牛郎牵牛图。图1-012为金乌星宿图,左刻背负日轮的金乌,乌前一星为太白,乌尾三星相连者为河鼓二,连成菱形的四星为女宿,连成勺形的为北斗七星;图1-013为白虎星座,白虎周围刻九星,象征西宫白虎星座。

图1-013

不难想象,这类地下建筑实际上是当时地上建筑的模仿,而地上建筑又是天上建筑的模仿。正如海德格尔所说:“短暂者居住于他们承受为天空的天空之下。他们任凭日月运转,任凭繁星漫游,任凭四季的祝福与厄运。”所在容纳四元并安置了四元,作为产生双重空间的所在是四元的庇护所。古代王者非常想把自己的居室充当宇宙的模型,这种“住宅象征主义”无非想模仿想象中的天堂。《史记·封禅书第六》还记载了这样一个故事:“文成言曰:‘上即欲与神通,宫室被服非象神,神物不至。’乃作画云气车……画天、地、太一诸鬼神,而置祭具以致天神。”人以为只要能把自己的居室装饰得像天堂一样,就能把神灵请到自己家里,永生也就有了一点希望。

佛教传入中国后,佛教建筑本身就是对天堂的模仿。如大雄宝殿的“大雄”(Mahavira)音摩诃毗罗,意指无边无际。除供奉主尊释迦牟尼(Sakya-Muni)外,还供奉琉璃光如来(Bhaisajya-guru),琉璃光如来的侍奉是日光、月光两菩萨,这无疑也隐含了“宇宙中心”的思想。

“中国”一词出现得很早。《礼记·王制》:“中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居。”这里的“中国”只是指中原地区而已。所以有人说:“据考证,‘中国’一词虽古已有之,但含义与今天不同,用作国名还是‘19世纪中叶以来’的事情。”[52]该文认为:“欧洲主要民族语言中的‘中国’一词都直接或间接地源出于阿语‘隋尼’一词。”

周人以其首都洛阳为“天下之中”。“天下之中”的说法始见于《史记·周本纪》:“周公复卜申视,卒营筑,居九鼎焉。曰:‘此天下之中,四方入贡道里均。’”然而,中国古代所说的“天下之中”有时是专指阳城而言,即今河南省登封县告成镇,尤指那里的周公测景台。《新唐书》卷三十八《地理志》“河南府阳城”条:“河南府阳城县有测景台,开元十一年诏太史监南宫说刻石表焉。”《河南府志》:“开元十一年诏太子监南宫说刻石表焉。今登封高县有石表,刻‘周公测景台’五字,仿佛可识,盖说所刻也。……夫唐于阳城测景,因周公归迹而为之,在尔时已先有台,乃奏依古法并为刻石。”《说嵩》卷十二“测景台”条:“周公测景台在旧城内,逼南而中。传曰:‘周公营东都,测土深,正日景,以求地中。’……表石,高八尺,状如柱,古制尚存。盖土圭测景之遗,后仿其制而易其石,以垂永久。刻其阳曰‘周公测景台’,唐开元十一年,诏太史监南宫说刻阳城石表,是已。”今天的周公测景台为元代郭守敬所造。1954年,此石表还基本完好,当地人称为“无影台”。这座测景台有一根日晷标杆称“量天尺”,也就是圭。测景台高8.5米,圭长30.3米。周代之所以迁都登封告成,就因为它把告成看作是地球的中心。所谓告成是地中的看法,是根据“凡日景于地千里而差一寸”的说法推论出来的,它并无科学的根据。实际上,所谓“地中”的看法由来已久,《周礼·大司徒》:“日至之景,尺有五寸,谓之地中。天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。”认为夏至之景尺有五寸者为“地中”,这和前面提到的耶路撒冷圣墓墓碑上的说法几乎完全一样。这种观念当然是属于神话地理学的,在真正科学的地理学上并无意义,只是一种神话信条而已。这表明古人的宇宙观是和占星术相混在一起的。

意大利传教士利玛窦(Ricci Matteo)是明末来到中国的天主教耶稣会成员,1582年来华,对沟通中西文化作出过一定的贡献,但“为了迎合‘中央之国’的国人心理,他特意把地图上的子午线挪移,使中国位置恰好处在图中央;图中用了中国的‘里’作长度单位,地名也尽量用国人业已熟悉的,使人‘虽欲不信亦不能也’”。[53]

古人只知道有四夷而不知有外国。《明史》开始列入外国传。1595年,利玛窦把Europa译为“欧罗巴”,据说“欧”字为利玛窦所创。同时又把中国的科举制度介绍到欧洲,从此,依靠能力而不是依靠门第的文官制度才得以在欧洲建立。“关于‘中国’‘中华’这种一般的称呼,利玛窦将其后者译为Giardino delMezzo(中央的庭院)。……奥威德(Ovid公元前43~公元前17古罗马诗人)的诗中有这样一句: Roma est orbis caput(罗马是圆形世界的中心),普利尼乌斯(Plinius公元23~79古罗马将军)也说过类似的话。”[54]利玛窦无论是前期制作的“舆地山海图”,还是后期制作的“山海舆地全图”,都把中国画成处于地球的中心。无怪一位法国学者说他简直就是“007”。这种古代神话的现代版的确发人深思。

“地中”的观念并非中国古代所独有,例如地中海的“地中”就是如此。地中海号称“西方文化的摇篮”,它是世界文明发源地之一。欧洲的“地中”观念同样起源于神话。根据斯堪的纳维亚神话,米德加尔德(Midgard)是大地的中心,人类最早的居留地,根据神话,冰巨人伊米尔和神布利(Buri)争斗,因布利有奥定等3子相助,伊米尔战死,奥定将他的尸体推入空间,造成米德加尔德。由此可见,对古代而言,“地中”是一个比较神秘而又比较普遍的观念,它和科学意义上的地理概念没有任何的联系。

在地球中心说被彻底粉碎之前,欧洲的世界中心观是和地球中心说联系在一起的。它的基本观念就是:太阳不仅在围绕着地球转,而且也是在围绕着地球的“地心”转。关于这一点我们只要看看卢梭的说法就足够了:“既然太阳是绕着地球转的,它走的路线就是一个圆圈,而一个完整的圆圈就应当有一个中心,这一点,我们是已经知道的。这个中心是看不到的,因为它就在地心里。”[55]哥白尼的太阳中心说在1543年的《天体运行论》中就提出来了。《爱弥儿》出版于1762年,也就是说在哥白尼发表了太阳中心说219年之后,卢梭还在坚持托勒密的地球中心说,而且这种学说进一步精确化为太阳是围绕着“地心”在转动,可见传统思想是多么的顽固,一种新思想、新观念被人们接受是件多么不容易的事情,即使对当时思想非常开放的大思想家来说也同样是件不容易的事情。估计卢梭的这种看法在当时的法国也只不过是种流行观点而已。

由欧洲占星术产生的神话地理学对这类观念的影响十分明显。在古代巴比伦,地上的世界是依据它和天界的关系而被分为四个不同的区域:阿卡得(Akkad),即南巴比伦,由木星所统治;阿穆罗(Amurru),即西部,由火星所统治;而北部和东部的苏巴托(Subatu)和伊拉姆(Elam)则由昂星团(Pleiades)和英仙座(Perseus)所统治。[56]阿卡得和伊拉姆至今未改地名。这样一来,神话地理学就和神话天文学连接在一起了。