第二节神庙作为神圣空间的主要标志

把宗教性建筑看作为文明社会的一种标准,这种看法始于维柯。维柯说过祭坛是世界上最初的庇护所,“最初的城市几乎都叫做祭坛”,“最初城市的墙就是在世界上最初的神庙的疆界上建筑起来的”,“当时开垦过的土地就是世界上最初的祭坛”。[11]

由此可见宗教建筑在文明过程中的巨大作用。原始人没有“上帝”的概念,他们的神往往就是天。何谓天?《说文》:“天,颠也。至高无上。”《鹖冠子·度万》:“天者,神也。”在原始思维中,天空从未被看作是“空”的,而总是被看作巨大的统治力量。天是与尘世隔绝的神圣空间,但在一些古老民族的神话里常有这类传说:天地之间原是连在一起的,天地即便分开,距离似乎也不那么遥远,可经由“天梯”之类的中介设施上下交通。《古兰经》中天梯(Sarat)亦称天桥,伊斯兰教称架在火狱之上直通天国的运载工具为Sarat,它细如发丝,锋如刀刃。《古兰经·天梯》:“那是真主———天梯的主宰———发出的,众天神和精神在一日之内升到他那里。那一日的长度是五万年。”对凡人而言,想借助于天梯登天是完全不可能的。天梯在这里实际上只是起着把人的世界和神的世界相隔绝的作用。在古代巴比伦的吾珥(Ur,亦译乌尔)曾发现一块吾珥王参加祭礼仪式的石雕,上面就雕有一架天梯,其形制类似于日常生活中的梯子。[12]

在中国古代神话中,起天梯作用的往往是高山,神树。《礼记·祭法》:“山林川谷丘陵能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。”王充:《论衡·祭意》:“山出云雨润万物,六宗居六合之间,助天地变化。王者尊而祭之。”又如《山海经·海外西经》:“巫咸国……在登葆山,群巫所从上下也。”《淮南子·地形训》:“昆仑之邱,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。……或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”《淮南子·地形训》:“建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼之无响。”这里所有的高山,大树实际上都在起天梯的作用。

西方神话中的天梯或“通天塔”,是人类生产活动夸大了的形制,显示出神话传说定型之时,人类文明已达相当水平。中国神话中的天梯则是自然形态的高山或巨树,了无人工痕迹,其定型的时代当比西方同类神话更为古老。神话中的天梯是作为天界与尘世的中介,人神由此相通。人生苦短,神是人寄托永生的梦幻。对于短暂者而言,永生既是永远追求的,又是永远追求不到的。人与神之间,死与永生之间,其距离是无限的。人无缘问鼎永生。神与神所居住之地,都是人的禁区,人不得逾越,因为人无法逾越死亡,抵达永生。神和神的居留地,其神圣性正是缘于禁区的不可突破,彼岸的不可抵达。永生是无限遥远的,因而神也只能是无限遥远的,神话时代人类的潜意识里必已有此意念,故而神的居处总是被安置在可望而不可及的高山上或苍穹里,生死异域,人神隔绝。人不甘心必死的命运,从而有种种天梯的虚构,幻想借以升达神圣的空间,获得永生;然而,幻想岂能成真,在世界各地神话传说中,由天梯构通人神的故事几乎都是过去式,上下往来的景象已成为遥远的追忆。人类面对的现实则是“绝天地通”。天梯的构想既体现了人对永生不绝的追求,又体现了这种追求的无望和幻灭。幻想将神圣世界和世俗世界相连接的天梯,实际上反而是在起着将两个世界截然分开的作用。有时就连作为天梯的高山也只不过是人类的幻觉。《古兰经·蚂蚁》:“你见群山而以为都是固定的,其实群山都像行云样逝去。那是精制万物的真主的化工。”

与天梯通神的传统相对立,又有许多凡人想登天而受到惩罚甚至毁灭的故事。《圣经·创世记》说,大洪水之后,挪亚的子孙在巴比伦的示那建一座通天塔,受惊的上帝变乱他们的语言,使之互不相通,不能劳作,巴比塔(Babel Tower)因而功败垂成,人类也从此流散各地。希腊神话中曾描写俄托斯(Otus)和厄菲阿尔忒斯(Ephialtes)决心登天,打算把奥萨山(Ossa)摞到奥林波斯山上,再把皮翁山(Pelion)摞到奥萨山上,妄图登天,终于被阿波罗杀死。这类故事昭示着神圣空间不可侵犯。

中国古代同样有这类例子。《尚书·周书·吕刑》中说到帝颛顼因世间杀戮无辜,“乃命重黎,绝天地通”。从空间神圣化的角度看,重黎受命绝天地通,乃是对天界神圣化的切割,从而确立了天界至高无上的地位。从文字学的角度来考察,中国古代“地”的概念出现得相当晚,殷周青铜铭文中,尚未见有“地”字,而“天”字却在甲骨文中就出现了。这说明“地”的观念是随着阴阳五行观念的产生而产生出来的,在这以前,“地”从属于天,它仅仅是天的一部分。这一点对我们理解整个中国古代的神话宇宙观具有极重要的意义。

弗雷泽说过:原始人共同的信仰是:天和地原是连在一起的,天要不是平躺在大地上,那就是处在非常接近地面的地方,以至于在天地之间并没有人们直来直往走动的余地。在这种信仰流传的地方,往往把天升高到地之上归因于某些神祇或英雄的力量,他们给苍天以那样大的推动力,以至于能把它抛到像现在人们看到的那样高,并能至今仍然留在那里。[13]在非洲神话中也不难找到这类例子。尼日利亚的马吉人说,早先人是可以触到天的,那时人用不着干活,上帝每天把人的葫芦装满,人不劳动就可以吃到现成的饭菜。一天,有个女人把脏葫芦放在外面使一个天童的手指感染了,上帝一怒之下便回到了现今呆的地方。[14]

和中国古代“地”的观念出现得很晚正好相反,古代埃及人和现代毛利人(Maori)都认为天起源于地,并且是躺在地之上的,但天地开始分离后,天就一直往上升,一直升到像今天我们所见到的那样。在新西兰的神话中,天地是被它们各自的儿子分开的;在埃及,天地是被空气之神分离的。对这种分离这些神话都说得相当简单,并不描述任何过程,时间的先后是解释分离的唯一方式,而并没有对分离本身作出任何解释。

在中国神话中,盘古也就是把天地分开的神祇。《太平御览》七八所引:“盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此万百千岁,天数极高,地数极深。”明代《开辟衍绎》中说最后天地之间尚有部分相连之处,盘古左手持凿,右手持斧,最终将天地分开。把天和地分开,是空间神圣化最重要的一步,天空的无限高远,也就是空间的无比神圣。天空的无比高远和无比神圣,也就是神的无比高远和无比神圣。

然而,人与神既然各自居住于隔绝的空间,人如何乞求于神,神又如何降临于人间呢?这就有赖于祭祀。王充《论衡·祭意》:“燔柴于大坛,祭天也。瘗埋于大折,祭地也。”天神在上,非燔柴不足以达之。祭祀之时,祭坛、神庙犹如天梯,成为人神沟通的中介。与此同时,祭坛和神庙也就成为神圣空间的标志。

神圣空间也即举行神圣活动的场合。这种特殊的空间可以在图腾柱、图腾石、墓地、祭坛、神庙或教堂中存在。绝大部分的神圣活动总是在神圣的地方举行,至少是在接近神圣的地方举行。在其他非神圣的地方,则是普普通通的世俗活动。神庙作为一种有别于世俗空间的神圣空间,它是专为祭献而存在的封闭领域。神庙作为神的居所,但它又超不出世俗的建筑水准。它的形制和规模显然同步于人类文明的发展。随着人类由野处穴居进化为建筑屋宇,神庙的建制也经历了同样的变迁。神庙由原始简陋逐步趋向坚实恢宏,正展示了人类文明的提高和社会财富的增长。

在旧石器时代,人类自身尚无由人工建造的建筑物作为栖息地,他们居住在洞穴之中,由此也只能在洞穴之中划出一块地方来作为神圣的区域,神龛往往是在洞穴的最深处,人难以到达的地方。神龛处于黑暗之中,仿佛太阳的光芒和祈祷不能相容。新石器时代的祭礼则是在神庙或露天的祭礼场所进行的。

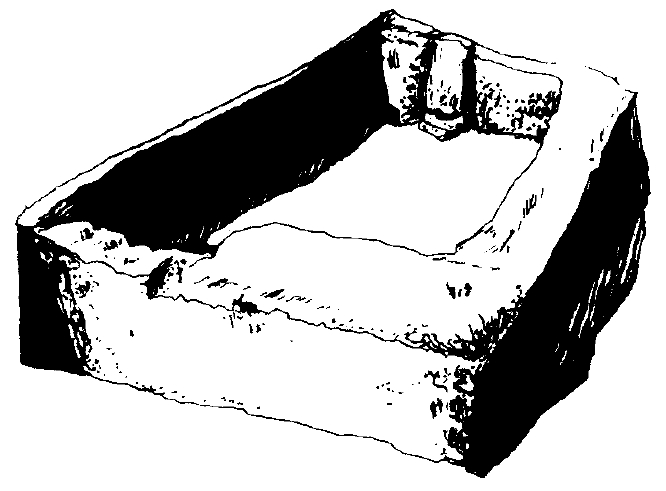

对史前时代的人类而言,农耕的发明是一项巨大的革命,它不仅对人们的经济生活产生极大影响,而且也对人们的宗教生活产生极大影响。因为有了农耕,才能有真正的定居;有了定居,才能有真正的神庙。最早的西亚农耕文化是由英国女考古学家戴姆·凯思琳·凯尼恩(Dame Kathleen Kenyon)在杰利科发现的,根据她的发掘和研究,公元前7000年该地已有农业经济。并建有石墙、神庙、巨塔和结构复杂的居民建筑。目前世界上所发现的最早的神庙遗址当是在中东杰里科(Jericho)纳图夫文化(Natufian culture)的神庙遗址。杰里科即圣经中所说的耶利哥,当时是约旦的古镇,考古发掘表明,它的历史要远远早于圣经的记载。公元前7000年已有狩猎者来此定居,为人类最早定居点之一。据碳14测定,它建于公元前7800年。虽然神庙中其他设施已不复存在,但其坚实的围墙和石碑仍保存完好。石碑下面还有一块石板,可能是放置祭品的祭坛。值得注意的是整个神庙深埋在地下,它没有明显的出入口,看起来很像是举行秘密祭礼的场所。推测起来,其出入口当在地面之上,并有梯级结构可供出入(见图1-004)。这个神庙遗址尽管结构简单,但其隐蔽性却无懈可击,很像现代美洲普埃布洛印第安人(Pueblo Indian)进行宗教仪式的地下礼堂基瓦(Kiva)。基瓦常常处于一个村落的中心,小屋内有一个火坑和一个小洞,人类被认为是经由这个小洞来到世界的。

图1-004

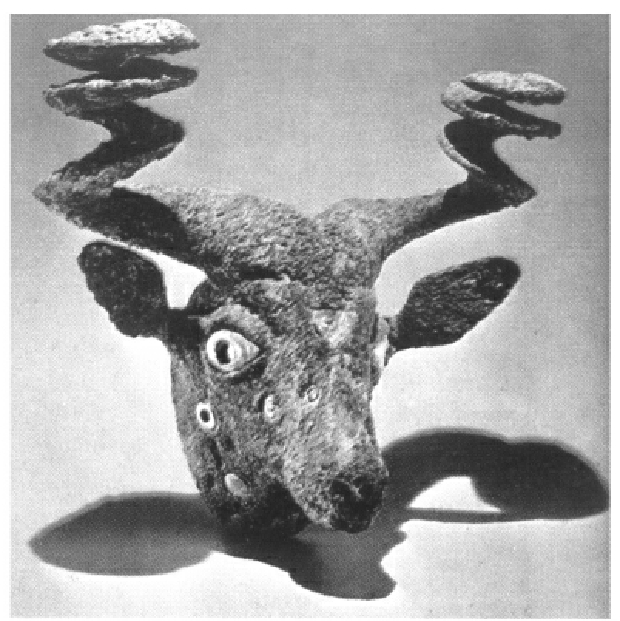

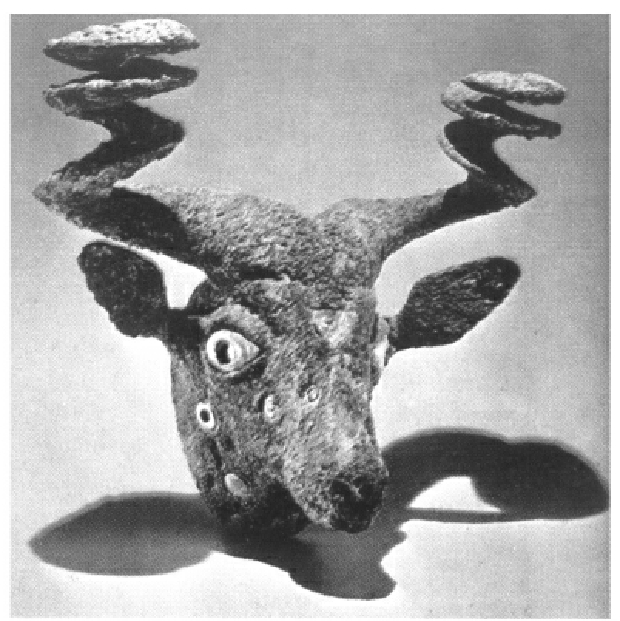

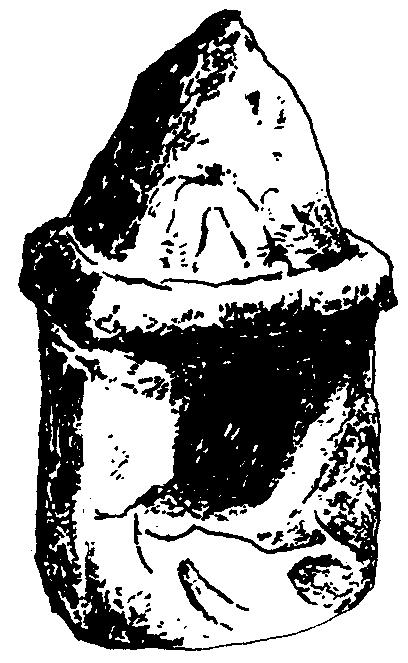

公元前3000年,苏美尔最长的文学作品讲述了国王在神庙建筑中的角色,特别提到了第一块泥砖是怎样做出来的:“他挖土以备制砖之需,将蜂蜜、奶油和珍贵的油脂混入其中,他将各种树的香膏和精华制成浆糊。他举起运砖的篮筐并将它放到砖模的旁边。古迪亚将泥土放入砖模,并按照规则行事,建神庙的第一块砖就此诞生了,与此同时随行的官员向泥砖上喷洒油或雪松香料,整个城市和拉格什土地上的人们一整天都和他一同沉浸在欢乐之中。”[15]图1-005为苏美尔人用来装饰美索不达米亚宁呼尔萨格(Ninhursag)女神庙的捻角山羊头像。含97%的铜和1.56%的镍及微量的铁和锑。它是在1899年~1900年巴比伦第4次发掘期间用发掘基金从一个阿拉伯人那里购得的,因此,当时一些考古学家曾为它的所有权问题争论不休。宁呼尔萨格女神既是护城女神,又是野生动物的保护神,有时她自己的面貌也以野生动物的形象出现。

图1-005

为了把神庙作为神圣空间来和世俗空间相分割,美索不达米亚的古德王(Gudea King)在建造神庙时,先要用火来净化神庙所在地,并用油来向祭坛献祭。在古希腊,神庙的圣区是由界石来标明其神圣性的。所谓“泰米诺斯区”(Temenos)就是指阿波罗神庙等一系列神庙建筑群所在的区域,拉丁文的意思也就是指神圣区域。希腊神庙中的圣区也往往设在常人难以到达的地方。当石头被用作建造神庙的主要材料时,神庙便变得高大起来,并经常建在地势较高的地方,通过很长的台阶方能进入。台阶级数均为单数,为使朝拜者能用右脚踏上第一级和最末一级台阶。在美索不达米亚的神庙建筑中,通向供奉神祇的台阶只有神职人员才能通行。有些美索不达米亚的神庙是在原来神庙的遗址上重建的:“神殿的重建,比如太阳神神殿,使挖掘成为必要,目的是发现原始的可能存在的建筑物的地基,以便修复能按照早期建筑物的设计进行,在对这样的发掘的描述中,美索不达米亚的国王经常显示出他们对以往历史的好奇心。……例如,在寻找太阳神神殿的地基的时候,那布尼德的挖掘者们发现了一个又旧又破的萨尔贡(阿卡德王朝的奠基人)的雕像。他把它修补好并且安置在神殿里。”[16]

在古埃及,用泥砖、木材、芦苇搭成的神龛是神庙的原型,它常建在不毛之地上。在神龛的所在地,由部落首领执行着祭神仪式,当国家统一时,那些最有力量的部落首领就变成了国王。同时,神龛也就发展为神庙。国王就在神庙中代表国家和人民主持祭礼仪式。当神庙建筑以石头代替泥砖时,它的规模扩大了,它既是神的栖息地,又是人的娱乐场所,神被认为能带给膜拜者所有的需要:食物、饮料、衣服、休息和娱乐。而所有这一切,实际上都由主持祭礼仪式的神庙所提供。食物和衣服名义上是献给神的,实际上享用的却是所有参加祭礼的人。祭礼也就成为一种重大的庆典活动。在古埃及,一年之中总有几次重大的祭礼庆典,而对普通神灵的庆典几乎天天举行。

马丁·路德(Martin Luther)说过:“我们的上帝是一座坚固的堡垒。”上帝的堡垒就是神圣化了的建筑物。《旧约全书·出埃及记》:上帝对摩西说:“摩西,摩西,我在这里。不要近前来,当把你脚上的鞋脱下来,因为你所站之地是圣地。”《古兰经·仪姆兰的家属》:“吉祥的天房、全世界的向导。……凡入其中的人都得安宁。”在神圣的空间里,会说话的人必须学会沉默,以便能去倾听一种更神圣的声音。

在神圣空间的内部,仍然还要进一步划分神职人员进行活动的最神圣的领域和一般善男信女礼拜的领域,所以,神圣空间本身还要分成各种不同的等级。最神圣空间往往是一块禁区,人的脚不能随便践踏的圣地。它和环绕它的无形的世俗空间是对立的。空间被人为地分割了,在神话和宗教中,它的非均质性为两种空间的重新划分创造了条件。神圣空间粉碎了空间的同质性,而祭坛或神庙就处于这个神圣空间的中心。一个祭坛或一座神庙也就是一个神圣空间的坐标,一个可以为万物指定方向的坐标。

在公元前8世纪前,希腊的神庙十分简陋。最早的希腊神庙是用木头和泥石在石地基上建成的。而从公元前7世纪开始,因受西亚文化的影响,开始出现巨石柱基。尤其是圆柱采取分段结构,从而使神庙有可能建得很高,并在公元前5世纪达到其鼎盛时期。希腊的圆柱式建筑可能是由埃及传入的,在古埃及,圆柱曾经被看作是对混沌初开时代最早的神龛的建筑材料芦苇的模仿。古埃及建筑家伊姆霍特普(Imhotep)被认为是石柱的最早使用者,他也是最早建造金字塔的建筑师。后来连他本人也被尊之为神。

另一种说法是古希腊神庙对圆柱的使用源于人们对石笋的崇拜,而石笋的崇拜又源于对男性生殖器的崇拜。它是在希腊本土上发展起来的。对石笋的崇拜可以追溯到新石器时代。它和米诺斯克利特文化(Minoan Creteculture)以至古希腊对圆柱的崇拜是一脉相承的。在意大利南部格罗塔斯卡尔里(Grotta Scaloria)的加尔加诺半岛(Gargano Peninsula)保存的公元前6000年的洞穴岩画中,明显有石笋崇拜的痕迹。同样,古希腊从新石器时代开始,在伊拉克利翁(Herakleion)东部的洞穴中曾发现供奉给生育女神埃雷图娅(Eileithyia)的生育崇拜的遗迹,其中就包涵石笋崇拜的痕迹。埃雷图娅是希腊时期以前的生育女神,对她的崇拜从新石器时代一直延续到罗马时代。在荷马史诗中,她的名字有时是复数,据说是为了表现妇女在分娩时的阵痛。

按照一些普遍被认同的看法,早期希腊的石质建筑有三个不同来源:即埃及、迈锡尼和希腊本土的前古风时代的木质和泥砖建筑。迈锡尼建筑对希腊建筑的影响虽非至关重要,但却是最明显的。希腊神庙的中心部分即内殿和内殿前的门廊则明显来源于迈锡尼神庙的正厅结构。神殿内祀奉着神的雕像,圆柱沉入神秘的大地,神像从昏暗的背景中向外突现,神性渗透着整个神庙。它就把世上一切纳入它自身,特别是生与死。“如果神庙组成一个圣洁的形象,那是因为世界作为神的作品总是神圣的。而神庙的宇宙化了的结构,它把各个房间看作为一种新的宗教区域。作为神的一种居留地,它高于其他一切神圣之地。神庙一直维持着世界的神圣化,因为它再现并包容着世界。总之,正是依靠了神庙的存在,世界的某些部分才能被神圣化。……神庙的神圣化就是防止所有粗俗的败坏,它依靠这样的事实:它的建筑是神的工作,因此,它存在于天上,靠近于神。”[17]

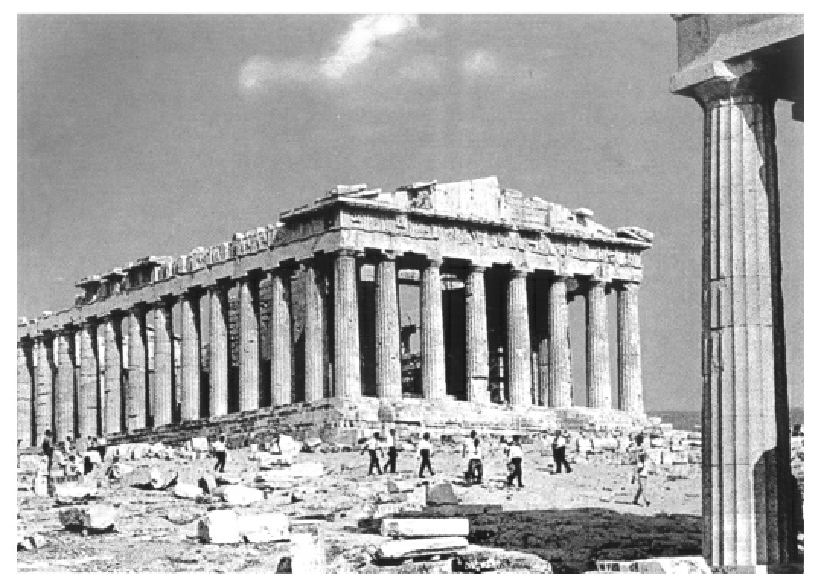

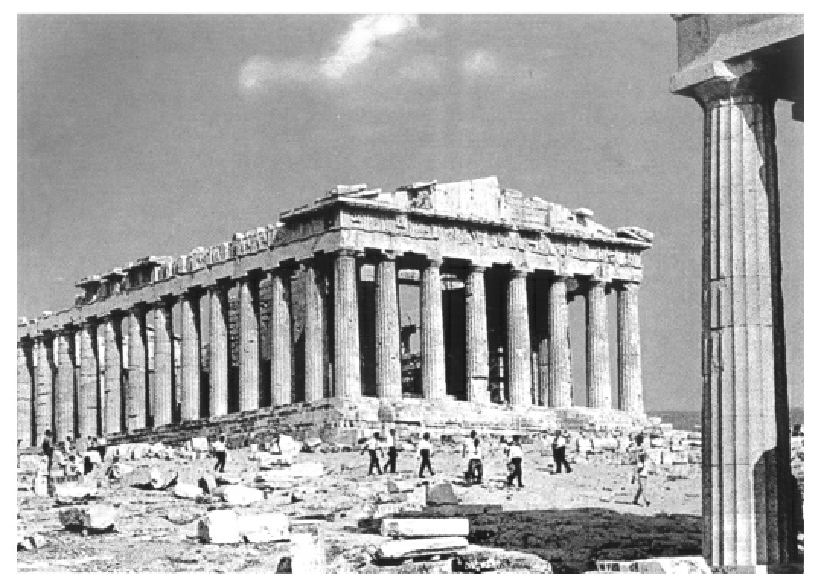

古希腊人并不在神庙内进行活动,他们的祈祷主要在神庙之外的祭坛上进行。希腊神庙的主要功能是安置神像。神像前设有祭坛,是神庙中最神圣的地方。正厅为古希腊神庙的中心部分,其神圣性略次于内殿,它包括门廊,门厅和大厅。内殿设在大厅的中心,所以它是中心的中心。例如建于公元前448~公元前432年的巴特农神庙就是如此,它由12575块巨石构成,每块重12吨。它的柱廊东西有圆柱8根,南北17根。围绕着长方形带墙的内殿,内殿墙外檐壁上就有表现雅典娜祭礼的浮雕,古希腊雕塑家菲迪亚斯(Phidias)曾作巨型雅典娜全身像,用黄金和象牙作装饰,高约38英尺,完成于公元前438年,至5世纪中叶,它被迫改为基督教教堂,雅典娜雕像也被迫迁出。后来又受到土耳其入侵者的炮击,破坏严重。一座神庙的命运经常是国家和民族命运的缩影。图1-006为古希腊巴特农神庙。

图1-006

每一个神庙的围墙本身就能使它和周围的世俗环境分割开来,当一个朝拜者站在神庙的门槛上,他就等于站在两个世界的中介点上。神庙的门槛起着分割神圣世界和世俗世界的作用,它是世俗世界通往神圣世界的起点,有时神庙中的长廊或台阶也在起这种门槛的作用,不过它们都把从世俗世界进入神圣世界的过程拉长了。跨入门槛需要一定的仪式:鞠躬、下跪或一种虔诚的手势都能起到辅助跨越门槛的作用。也正是这种门槛才能把妖魔鬼怪拒之门外。所谓“内外有别”当始于神庙的门槛。一切宗教仪式无不带有这种门槛。

人总是把最好的建筑物献给神祇,几乎所有民族都是如此。世界各族人民都有他们自己的祭礼仪式和神庙形式,神庙以极其多样的时空点耸立于世界各地。它是天、地、神、人四元的聚集地。卡西尔曾指出:“当某个特定的区域和作为整体的空间及其他区域相分离时,就可以说它是处于宗教樊篱的包围之中了。宗教的神圣化是和templum一词的语言学沉积所表现的空间划分同时发生的,因为templum一词希腊文词根的意思就是分割,划定界线,而最初就是指那块专属于神的,和对神进行祭献的神圣领域。”[18]

古代巫师用曲杖朝着天空画一些圆圈,实际上就是一种神圣化切割。印度密教教徒在地下画上一个圆圈,自己坐在圆圈内修行,这道圆圈是凡人不得闯入的,这也就是一种神圣化的切割。在许多民族看来,神圣化空间区域的重要标志就是它的高度,愈高也就愈能接近神灵。维柯说过:“秘鲁的印第安人把它们的神简单地称为‘崇高的’,而他们的露天的神庙就是这些高山,要从左右两侧攀登很长的阶梯爬上去,它们的伟大就在于高。”[19]

中国古代的“宫”有许多不同的用法,而最基本的用法是指宫室和庙宇。《周易·系辞下》:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室。”《诗经·召南·采蘩》:“于以用之,公侯之宫。”这里的“宫”就是指宗庙。毛传:“宫,庙也。”古代祭天的地方称为明堂。《齐书·礼志》:“明堂即上帝之庙。”《白虎通》:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四方,出教化。”《史记·封禅书第六》:“上欲治明堂奉高旁,未晓其制度。济南人公王带上黄帝时明堂图。明堂图中有一殿,四面无壁,以茅盖,通水,圜宫垣为复道,上有楼,从西南入,命曰昆仑,天子从之入,以拜祠上帝焉。”由此可见,原始的明堂实为简陋的干栏式建筑,它是建在水面上的双层茅屋。早在新石器时代就有这类建筑,例如河姆渡干栏式建筑就是如此。1976年1月,对它第四文化层出土的一件木质标本进行碳14年代测定,距今年代为6310年,年轮校正年代为6950年,是我国东南沿海地区新石器时代最早的文化遗址。依此类推,干栏式建筑用之于明堂之类的祭礼场所,比文献记载当有更长的历史。二里头遗址一座宫殿的台基土方达20000立方米,牛梁河女神庙的土石建筑也有22500立方米。想当初,它们都是神圣空间的坐标。

中国古代祭礼仪式中,祖先崇拜占有重要地位,李安宅先生早在20世纪30年代就指出:“士除祖先外,无所祭。”[20]

《说文》:“祊,门内祭先祖,所以彷徨……诗曰:祝祭于祊。”这里所说的彷徨,不是左顾右盼,裹足不前的意思,而是指在神庙中寻找自己祖宗标志而不得。《礼记·郊特牲》:“索祭祝于祊,不知神之所在,於彼乎?於此乎?”所谓彷徨,也就是不知神究竟在什么地方,或不知祖宗牌位在哪里。

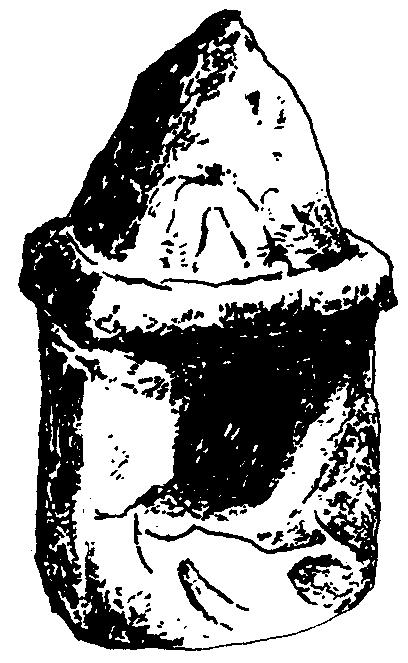

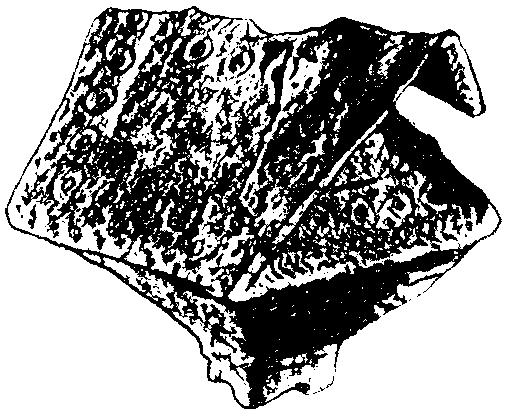

我国新石器时代的陶屋模型也有发现,图1-007为江苏邳县大墩子出土的新石器时代的陶屋模型,距今约5000年。陶屋呈方形,攒尖顶,四周有檐,前有门,两侧有窗,后壁上部有孔,图1-008为江西清江营盘里出土的陶屋模型。制作年代为新石器时代晚期,屋顶,山墙及周壁均饰有同心圆、条状、三角点等纹饰,其中同心圆是压印的,其他纹饰则为画成的。[21]

图1-007

图1-008

此外,1966年在大墩子墓葬中曾出土3件陶屋,在陕西武功游风遗址还出土了5件仰韶文化的圆形陶屋。

在原始社会里,只有极少数的几种房屋类型,因为它受到当时工艺水平的限制,宗教性建筑物往往和日常建筑在形式上很难有什么区别,原始的神庙并无非常特殊的形式。这些陶器模型虽不能肯定为神庙模型,但据推测,很可能和宗教有关,绝非玩具之类的东西。即使它们不是神庙模型,我们也可据此去推测当时神庙建筑的基本形式。

“由于寺庙乃是天地交接之所,那么自然而然地,庙宇要象征地体现神圣王国的特征。”[22]

为了接近神祇,人总是尽可能把神庙建在接近天空的地方。古希腊的神庙就往往建在高山上,参拜者要经过崎岖不平的石级才能进入神庙。同样,印度和斯里兰卡等东方国家也常常把神庙建在高山上,印度南部有座提鲁卡利昆陀罗摩的小山冈,那里有800级台阶直通湿婆(Shiva)的神庙。

在伊朗的波斯波利斯(Persepolis)至今还留存着一个古代琐罗亚斯德教带有宝座的宫殿。据说站在围墙的中心就能看见“不朽的诸神”。围墙两侧雕有神狮攻击神牛的浮雕,它是该建筑一个重要的神话主题。“密特拉”(Mithra)原是古印度—伊朗的神灵之一,在密特拉洞穴神坛中就留存有狮头怪兽扑杀神牛的石雕,可能象征季节的更换,生命的更迭和丰产。后来才发展成为在古罗马盛行的密特拉教。当然,并非所有地区都有高大的神庙建筑,在非洲就很少有石质的神庙,它们在绝大多数情况下,都是用土坯垒成的,神庙很小,只有祭司才能进入,其他的人只能聚集在神庙外面的院子里。不过即使如此,神圣空间依然存在。

神圣建筑还带来了数字的神圣化。柏拉图在《蒂迈欧篇》(Timaeus)中曾经指出,上帝从混沌中开始创造宇宙时,首先是靠形式和数字来把它们分为各种形状的。火是4面体,空气是8面体,水为12面体。虽然他并没有提到神庙,但4这个数字显然十分重要。而原始的神庙常常是方形的,这样,随着神圣空间的出现,一种数字的神圣化也开始出现了。与神庙关系最大的是数字4。

列维-布留尔说过,4这个数字所具有的神秘性其起源可能和东南西北4个方位有关。“几乎在一切红种人印第安人部族那里,4及其倍数都具有神圣的意义,因为它专门涉及东南西北四方和从这四方吹来的风,而且希腊人画各端相等的十字,也是4这个数的自然崇拜的标记和符号。”[23]

早期的基督徒总是把他们的教堂和祭坛朝向东方,南方则是圣神(Holy Ghost)的象征,而北方则恰恰相反,它意味着和上帝、信仰和光的疏远,十字架的4端也和宇宙的4个方向相一致。在欧洲的中世纪,十字架的4端被等同于天国的4个区域;东南西北则被等同于基督救世历程的4个阶段,这样,它也就成了原始宇宙宗教母题的复活。歌德说过:神的方位是东方和西方,而北方和南方则在他的双手中休息。卡西尔认为歌德这句话能在严格意义上适用于神话思维。他说:把北、南、东、西的区别看作是世界的基点,这种区别通常也就成为无与伦比的神圣数字。[24]

中国古代的“宇宙”观念首先和建筑有关,因此也总是与“四”有关。《尸子》卷下:“上下四方曰宇,往古来今曰宙。”《说文》:“宇,屋边也。”《楚辞·招魂》:“高堂邃宇,槛层轩些。”王逸注:“宇,屋也。”而凡是屋宇就必然会出现四方。《诗经·七月》:“八月在宇。”陆德明释文:“宇,屋四垂为宇。”《左传·昭公四年》:“无难以丧其国,失其守宇。”杜预注:“于国则四垂为宇。”这里的“宇”实际上已泛指天下。

如果要追寻这种宇宙观念究竟是怎样起源的,那么就有理由认为四方位的神圣化是和天际的四柱式神话模式有关;而天际的四柱式的观念则来自神庙的四柱式。《淮南子·览冥训》:“往古之时,四极废……于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。”这里所说的“四极”其实就是四根支撑天穹的柱子。它的原型当然就是神庙之类的建筑物。在为数不多的有关神话中,宇宙呈四极状态,它正好和“四方”相吻合。《淮南子·天文训》也说:“天倾西北,故日月星辰移焉,地不满东南,故水潦尘埃归焉。”《列子·汤问》:“故昔者女娲炼五色石以补其阙,断鳌足以立四极。”这种四极观念既然是指柱子,那就必然和建筑相关。《淮南子·原道训》:“经营四隅,还反于枢。”高诱注:“隅,犹方也。”所谓四隅,就是建筑物的四个角或四根柱子。《尔雅·释宫》:“西南隅谓之奥,西北隅谓之屋漏,东北隅谓之宦,东南隅谓之窔。”这样,“四”就作为一个最重要的方位观念出现于古代的文献中,它被用来泛指天下的各个角落。《尚书·尧典》:“光被四表,格于上下。”《尚书·禹贡》:“四海会同。”“四表”或“四海”均被用来泛指天下。《礼记·曲礼下》:“天子祭天地,祭四方。”《国语·周语》:“皇天嘉之,胙四岳国。”《诗·毛传》:“尧之时,姜氏为四伯,掌四岳之祀。”《左传·襄公十四年》:“谓我诸戎,是四岳之胤也。”所谓四岳,实际上也就是所谓的“天下”。

同样,一篇古埃及的金字塔文本说:“我已经竖起了……足以令汝畏惧的天际的四柱。”[25]

古埃及人形容某种事物牢不可破,往往会说:“它就像老天屹立在四根立柱上那样坚固。”无论什么样的创世神话,只要是神祇在用四肢支撑着整个宇宙,那么整个宇宙就必然是四柱式的。古埃及人对天的看法有四种:天为牝天;天为海洋;天为努特;天为屋宇。后两种都是四柱式的。凡拟人化的原始宇宙观很容易导致四柱式的宇宙模式。在金字塔文中,四柱又被描述为太阳神霍鲁斯(Horus)的四子。在《安尼书》(Papyrus of Ani)中,对奥西利斯(Osiris)是这样歌颂的:“大地卧在你的手臂上,天的四根柱子(即指天神努特[Nut]的四肢)也压在你的身上。”

同样,在斯堪的纳维亚神话中,混沌之神伊米尔被诸神杀死后,他的头盖骨被四个侏儒(即四个方位)所举起,支撑着天穹,所以,他们的宇宙模式也是四柱式的。有人曾经指出:正如人有四肢和一个头(或一个肚脐)那样,世界的空间从天穹或中心的方位来看,也有四个基本点,当然,并非所有文化都有这类相应的看法,但这种把人类和宇宙联系在一起的观念,其深层动机却可以在世界的许多地方发现。正是这种支撑点造成了一个有序的世界。[26]

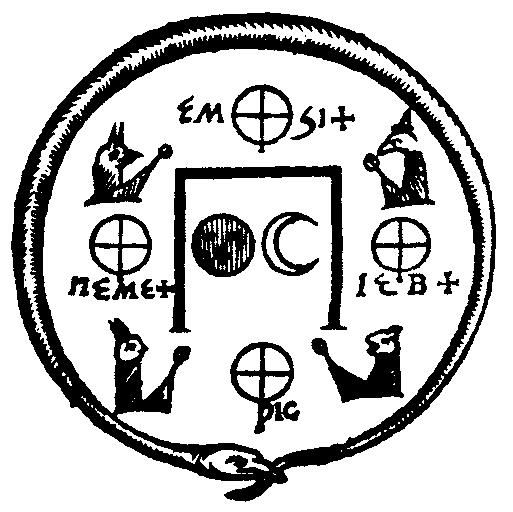

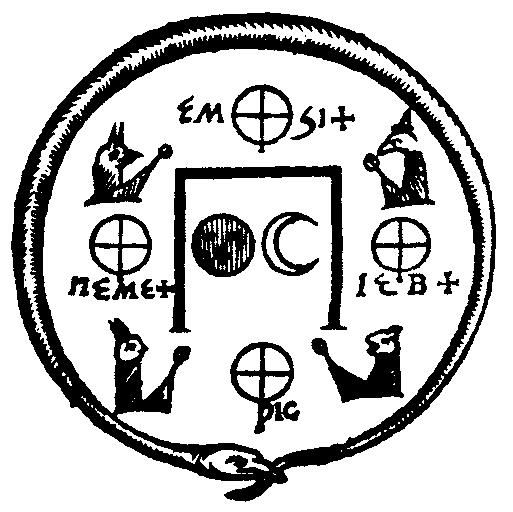

图1-009为一幅17世纪的意大利木刻,世界被描绘成具有四个角,并有蛇神所包围而成圆形,这幅意大利木刻所呈现的世界图形,和我国古代天圆地方的观念颇为接近。

图1-009

在古罗马,所谓宇宙(mundus),原是指一种圆形的壕沟,它分为四部分,它既是宇宙的形象又是普通人住房的典型模式。所谓方形(quadrate),实际上并非完全指正方形,而是指分为四个相等的部分。因为quadr就意味着“四”。四的神圣化是相当普遍的现象,有许多例子都能说明它和原始的神庙建筑相关。例如在印尼东部的希兰岛(Ceram),由四根柱子支撑着一块象征着天的圣石。同样的观念可以在阿尔衮琴人(Algonquians)和苏人(Sioux)那里发现,他们举行成人礼的小屋再现着宇宙,屋顶象征天穹,泥地象征大地,四面墙则象征着宇宙空间的四个方向,小屋中的一切都通过“四”来加以强调:四扇门、四扇窗、四种色彩都表示四个基本点。总之,神圣化的小屋再现着宇宙,因此它代表世界。

在印度神话中,宇宙也是由四柱来支撑的。支撑东面的是阿耆尼;支撑南面的是夜摩天(Yama);支撑西面的是伐楼拿(Varuna);支撑北面的是苏摩。在斯堪的纳维亚人的神话中,天穹由四个侏儒擎起,分别称为东南西北。在奥吉布瓦人(Odjibwa)的神话中,宇宙的护卫者则为四鸟。同样情况还可以在其他民族中发现。“我们在切罗基人(Cherokees)中发现‘四’这个数字的象征性,那里无论是一种特定的色彩还是一种风俗习惯,或诸如胜利或失败、疾病或死亡等命运状况,无不被归因于每个特定的方位。”[27]

列维-布留尔说:“4这个基数和以4为基数的计数法,其起源可能归因于在所考查的民族的集体表象中,东南西北四方、与这四个方位互渗的四个方向的风、四种颜色、四种动物等等的‘数—总和’起了重要的作用。”[28]

其实,对4这个数的频繁使用,有许多现实的原因,它和“神秘的互渗”并没有什么关系。即使是一种数字的迷信,它的基础也是建筑所造成的。

原始的旷野是一种无序状态,它由一系列杂乱无章的曲线所构成,只有人工建筑物的出现,地面上才出现各种有规则的几何形体。世界从此进入了有序状态。四柱式的宇宙模式如果没有原始建筑为基础,它是很难凭空设想出来的,它的原型应该就是原始建筑的四柱式的结构模式,尤其是神庙的建筑。原始人从建筑物的构筑中得出普遍的经验:四柱中只要有一根柱子折断,整个建筑就会倾斜或倒坍。而这正是我国古代神话中所曾经描述过的天穹的状态。

四柱式的建筑物在我国新石器时代就已经相当普遍。仰韶文化和屈家岭文化中房屋的结构基本上是四柱式的,西安半坡遗址中就连圆形的房屋其结构也是四柱式的。例如:“遗迹发现有方形半地穴式房址……居住面中部近四隅有相对排列的柱洞四个,口径均为0.3、深0.4米。”“在陕县庙底沟所发现的也是近方形的浅竖穴,除周围墙上有许多柱洞以外,在屋内还有四个对称的柱洞。”“在屈家岭双间的大房中……两侧有对称的四根立柱洞痕迹。”[29]

“四”这个神秘数字还在其他方面产生影响。例如,《周礼·夏官》:“方相氏:掌蒙熊皮、黄金四目”,“清人曾钊不同意‘面具’之说,而解‘四目’为相视四方之意。其《周礼注疏小笺》释方相氏‘四目’曰:“曰四目者,谓掌熊皮黄金,以相视四方,所谓‘方相’也;四目亦如此诂。若以为面具,则舜四目者不可解说矣。”按照这种解释,相为相视,方为四方,四目为目视四方。……近人李干忱先生把‘四目’作为一种神话表象,并同‘黄帝四张面孔’的表象相联系,提出了大胆的新见解。他说:‘方相,头是四方的,所以叫‘方相’,一方安一眼,共有四眼。’”[30]可见,神话中所说的四极有着史前建筑的现实基础,与其说是迷信所决定的,还不如说是建筑力学所决定的。

这种情况在其他民族中也有所发现。在现代印第安人部族中,建筑形式虽然比较多样,但四柱式建筑仍然最为普遍。如美洲莫哈维人(Mohave)、墨西哥奥帕塔人(Opata)、巴拿马圭米人(Guaymi)的建筑基本上都是四柱式的,有些房屋不仅墙分四面,就连屋顶也由四个斜面构成。[31]

因此可以看出,“四”在古代世界中成为一个神圣化的数字绝非偶然。

在东南西北成为四个基本方位的同时,也出现了“中”的观念。“世界中心”被许多原始部族看作是获得其最佳位置的区域。[32]

在祖尼人中,世界被分为东、西、南、北、上、下、中七个方位,最后一个被称为“世界的中心”,这样一来,对数字四的崇拜逐渐被对五的崇拜所代替。中国古代也同样如此。《韩非子·杨汉》:“事在四方,要在中央。”尤其是随着阴阳五行学说的兴起,“中”的重要性愈来愈超过“四方”,《淮南子·天文训》:“中央土也,其帝黄帝,其佐后土,执绳而制四方。”这样一来,“四”的神圣性也就逐渐消失而让位于“中”了。