-

1.1《古典文学论著四种》前言

-

1.2目录

-

1.3绪 论

-

1.3.1一 汉代小说的目录与综合研究

-

1.3.2二 笔记小说的类型划分与研究

-

1.3.2.11.志怪小说的类型划分及研究

-

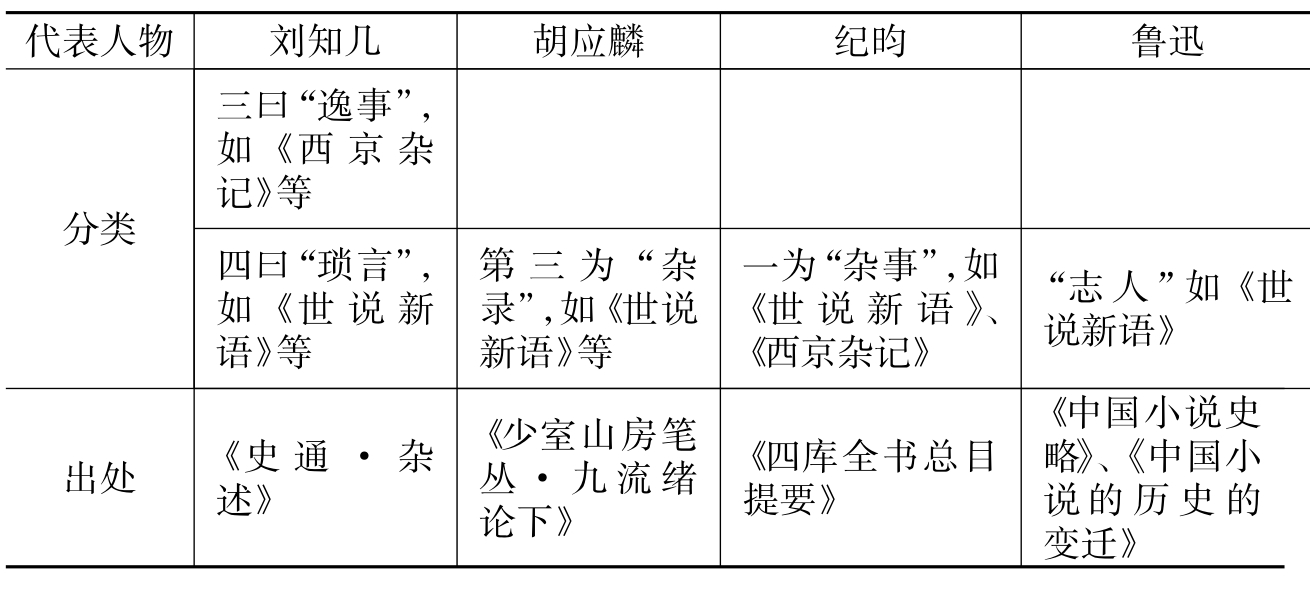

1.3.2.22.轶事小说(或志人小说)的类型划分及研究

-

1.3.3三 传奇小说的审美研究与类型划分

-

1.3.3.11.唐人传奇的基本审美特征及繁荣原因

-

1.3.3.22.传奇小说的类型划分:以风格为依据

-

1.3.3.33.传奇小说的类型划分:以篇幅或时代为依据

-

1.3.4四 唐前部分小说的文献问题或史料问题

-

1.3.4.11.旧题汉人小说的文献问题

-

1.3.4.22.部分六朝小说的史料问题

-

1.4第一章 志怪小说的萌芽与生长

-

1.4.1一 从《山海经》到《十洲记》(“博物”体)

-

1.4.1.11.《山海经》

-

1.4.1.22.《括地图》

-

1.4.1.33.《神异经》

-

1.4.1.44.《十洲记》

-

1.4.2二 从《列仙传》到《汉武内传》(“拾遗”体)

-

1.4.2.11.《列仙传》

-

1.4.2.22.《洞冥记》

-

1.4.2.33.《汉武故事》

-

1.4.2.44.《汉武内传》

-

1.4.3三 《异闻记》的问世及其意义(“搜神”体)

-

1.5第二章 魏、晋、南北朝志怪小说(一):“博物”体

-

1.5.1一 魏、晋、南北朝志怪兴盛的原因

-

1.5.1.11.佛、道观念的流行

-

1.5.1.22.当时人视神鬼为实有

-

1.5.2二 张华《博物志》

-

1.5.3三 郭氏《玄中记》

-

1.5.4四 任昉《述异记》

-

1.5.5五 “博物”体志怪的审美追求

-

1.6第三章 魏、晋、南北朝志怪小说(二):“搜神”体

-

1.6.1一 旧题魏文帝《列异传》

-

1.6.2二 干宝《搜神记》

-

1.6.3三 旧题陶潜《搜神后记》

-

1.6.4四 刘义庆《幽明录》

-

1.6.5五 刘敬叔《异苑》

-

1.6.6六 旧题吴均《续齐谐记》

-

1.6.7七 《孔氏志怪》等

-

1.6.7.11.《孔氏志怪》

-

1.6.7.22.《祖氏志怪》

-

1.6.7.33.戴祚《甄异传》

-

1.6.7.44.荀氏《灵鬼志》

-

1.6.7.55.东阳无疑《齐谐记》

-

1.6.7.66.祖冲之《述异记》

-

1.6.7.77.郭季产《集异记》

-

1.6.7.88.撰人不详的《续异记》

-

1.6.7.99.撰人不详的《录异传》

-

1.6.8八 “搜神”体志怪的审美追求

-

1.7第四章 魏、晋、南北朝志怪小说(三):“拾遗”体

-

1.7.1一 葛洪《神仙传》

-

1.7.2二 王嘉《拾遗记》

-

1.7.3三 “拾遗”体志怪的审美追求

-

1.8第五章 魏、晋、南北朝志怪小说(四):“释氏辅教之书”

-

1.8.1一 刘义庆《宣验记》

-

1.8.2二 王琰《冥祥记》

-

1.8.3三 颜之推《冤魂志》

-

1.8.4四 侯白《旌异记》

-

1.9第六章 轶事小说的发生、发展、成熟与繁荣

-

1.9.1一 魏、晋、南北朝轶事小说兴盛的原因

-

1.9.2二 “世说”体:“以玄韵为宗”

-

1.9.2.11.裴启《语林》

-

1.9.2.22.郭澄之《郭子》

-

1.9.2.33.刘义庆《世说新语》

-

1.9.2.44.虞通之《妒记》

-

1.9.2.55.沈约《俗说》

-

1.9.3三 “笑林”体:“远实用而近娱乐”

-

1.9.3.11.邯郸淳《笑林》

-

1.9.3.22.侯白《启颜录》

-

1.9.4四 “杂记”体:意绪秀异的野史

-

1.9.4.11.葛洪《西京杂记》

-

1.9.4.22.殷芸《小说》

-

1.9.5五 轶事小说的审美追求

-

1.9.5.11.轶事小说的题材选择

-

1.9.5.22.轶事小说的美感魅力

-

1.9.5.33.轶事小说的风格标志

-

1.10第七章 “至唐人乃作意好奇”

-

1.10.1一 传奇释名

-

1.10.2二 唐人传奇的文体特征

-

1.10.2.11.传奇之“奇”与正史之“正”

-

1.10.2.22.“嗜奇”、“好异”的想像

-

1.10.2.33.传、记的辞章化

-

1.10.3三 传奇小说何以成熟于唐代

-

1.10.3.11.唐人的小说观

-

1.10.3.22.佛道文化与通俗文学的影响

-

1.10.3.33.中唐文人热衷于传奇小说

-

1.11第八章 初期唐人传奇:唐初至代宗朝(618~779年)

-

1.11.1一 单篇传奇的问世

-

1.11.1.11.王度《古镜记》

-

1.11.1.22.佚名《补江总白猿传》

-

1.11.1.33.张囷《游仙窟》

-

1.11.1.44.陈玄祐《离魂记》

-

1.11.2二 小说集所收传奇

-

1.11.2.11.牛肃《纪闻》

-

1.11.2.22.张荐《灵怪集》

-

1.11.2.33.戴孚《广异记》

-

1.11.3三 初期唐人传奇的审美追求

-

1.12第九章 盛期唐人传奇:德宗至宪宗朝(780~820年)

-

1.12.1一 偏于史笔的传奇

-

1.12.1.11.沈既济的传奇小说

-

1.12.1.22.陈鸿的传奇小说

-

1.12.2二 偏重辞章的传奇(沈亚之的创作)

-

1.12.3三 辞章与史笔兼重

-

1.12.3.11.许尧佐的传奇小说

-

1.12.3.22.元稹《莺莺传》

-

1.12.3.33.蒋防《霍小玉传》

-

1.12.3.44.李公佐的传奇小说

-

1.12.3.55.白行简的传奇小说

-

1.12.3.66.李景亮《李章武传》

-

1.12.3.77.李朝威《柳毅传》

-

1.12.4四 《玄怪录》及《通幽记》

-

1.12.4.11.牛僧孺《玄怪录》

-

1.12.4.22.陈劭《通幽记》

-

1.12.5五 盛期唐人传奇的审美追求

-

1.12.5.11.对“无关大体”的浪漫人生的热烈关注

-

1.12.5.22.“有意为小说”的诸种表征

-

1.13第十章 中期唐人传奇:穆宗至懿宗朝(821~873年)

-

1.13.1一 《玄怪录》的三部续书

-

1.13.1.11.薛渔思《河东记》

-

1.13.1.22.张读《宣室志》

-

1.13.1.33.李复言《续玄怪录》

-

1.13.2二 两部《集异记》

-

1.13.2.11.薛用弱《集异记》

-

1.13.2.22.陆勋《集异记》

-

1.13.2.33.几篇难定作者的小说

-

1.13.3三 不平之鸣:《纂异记》与《博异志》

-

1.13.3.11.李玫《纂异记》

-

1.13.3.22.郑还古《博异志》

-

1.13.4四 乱世之音:《传奇》与《甘泽谣》等

-

1.13.4.11.裴"《传奇》

-

1.13.4.22.袁郊《甘泽谣》

-

1.13.4.33.卢肇《逸史》

-

1.13.4.44.佚名《会昌解颐录》

-

1.13.5五 《杨娼传》、《无双传》与《东阳夜怪录》

-

1.13.5.11.房千里《杨娼传》

-

1.13.5.22.薛调《无双传》

-

1.13.5.33.佚名《东阳夜怪录》

-

1.13.6六 “假小说以施诬蔑”

-

1.13.6.11.柳?《上清传》

-

1.13.6.22.托名牛僧孺《周秦行纪》

-

1.13.7七 《异闻集》中的无名氏之作

-

1.13.7.11.佚名《冥音录》

-

1.13.7.22.佚名《秀师言记》

-

1.13.7.33.佚名《韦仙翁》

-

1.13.7.44.佚名《独孤穆》

-

1.13.8八 中期唐人传奇的审美追求

-

1.13.8.11.“用传奇法,而以志怪”

-

1.13.8.22.情节之奇

-

1.13.8.33.佛道观念外化为小说结构

-

1.13.8.44.情景交融的意境

-

1.14第十一章 晚期唐人传奇:僖宗初至五代初(874~910年)

-

1.14.1一 调侃崇高:《原化记》与《剧谈录》

-

1.14.1.11.皇甫氏《原化记》

-

1.14.1.22.康骈《剧谈录》

-

1.14.2二 以议论为小说:《阙史》与《潇湘录》

-

1.14.2.11.高彦休《阙史》

-

1.14.2.22.柳祥(?)《潇湘录》

-

1.14.3三 皇甫枚《三水小牍》

-

1.14.4四 《灵应传》与《虬髯客传》

-

1.14.4.11.佚名《灵应传》

-

1.14.4.22.杜光庭(?)《虬髯客传》

-

1.14.5五 晚期唐人传奇的审美追求

-

1.15第十二章 唐代笔记小说(含五代)

-

1.15.1一 唐代志怪小说(含五代)

-

1.15.1.11.段成式《酉阳杂俎》

-

1.15.1.22.苏鹗《杜阳杂编》

-

1.15.1.33.其他志怪小说

-

1.15.2二 唐代轶事小说(含五代)

-

1.15.2.11.“世说”体的别趣

-

1.15.2.22.“杂记”体的三个重要专题

-

1.15.2.33.五代十国的轶事小说

-

1.16第十三章 宋代笔记小说(含金元)

-

1.16.1一 宋代轶事小说的审美追求

-

1.16.1.11.对理性与智慧的钟情

-

1.16.1.22.宋代轶事小说的叙事规范

-

1.16.2二 宋代轶事小说的主要类型(含金元)

-

1.16.2.11.杂录型

-

1.16.2.22.丛谈型

-

1.16.2.33.小品型

-

1.16.2.44.“笑林”型

-

1.16.2.55.“世说”型

-

1.16.2.66.都市生活的素描

-

1.16.2.77.门户之见的浸染

-

1.16.2.88.附论金元轶事小说

-

1.16.3三 宋代志怪小说(含金元)

-

1.16.3.11.《太平广记》的编纂及其影响

-

1.16.3.22.宋人创作的志怪小说

-

1.16.3.33.金元志怪小说

-

1.17第十四章 宋代传奇的衰落及其新变

-

1.17.1一 “率俚儒野老之谈”

-

1.17.2二 诗向历史倾斜

-

1.17.3三 话本体传奇的世俗化追求

-

1.18第十五章 宋代传奇小说

-

1.18.1一 有名氏之作

-

1.18.1.11.乐史《绿珠传》、《杨太真外传》

-

1.18.1.22.钱易《越娘记》、《王榭》

-

1.18.1.33.苏舜钦《爱爱歌序》

-

1.18.1.44.胡微之《芙蓉城传》

-

1.18.1.55.张实《流红记》

-

1.18.1.66.夏噩《王魁传》

-

1.18.1.77.王山《盈盈传》

-

1.18.1.88.柳师尹《王幼玉传》

-

1.18.1.99.沈辽《任社娘传》

-

1.18.1.1010.秦醇《赵飞燕别传》、《谭意歌》等

-

1.18.2二 无名氏之作

-

1.18.2.11.关于隋炀帝的几篇传奇

-

1.18.2.22.其他无名氏的传奇

-

1.18.3三 几部重要选集

-

1.18.3.11.《青琐高议》

-

1.18.3.22.《云斋广录》

-

1.18.3.33.《绿窗新话》

-

1.18.3.44.《醉翁谈录》

-

1.18.4四 附论辽金元传奇

-

1.18.4.11.王鼎《焚椒录》

-

1.18.4.22.宋梅洞《娇红记》

-

1.18.4.33.郑禧《春梦录》

-

1.18.4.44.《平江纪事》等

-

1.19第十六章 明代传奇小说

-

1.19.1一 古文的传奇化

-

1.19.1.11.宋濂《秦士录》等

-

1.19.1.22.高启《南宫生传》等

-

1.19.1.33.马中锡《中山狼传》

-

1.19.1.44.董#《东游纪异》

-

1.19.1.55.蔡羽《辽阳海神传》

-

1.19.1.66.胡汝嘉《韦十一娘传》

-

1.19.1.77.袁宏道《徐文长传》等

-

1.19.1.88.袁中道《一瓢道人传》等

-

1.19.1.99.《小青传》等

-

1.19.2二 “三灯丛话”及其他

-

1.19.2.11.瞿佑《剪灯新话》

-

1.19.2.22.李昌祺《剪灯余话》

-

1.19.2.33.“二话”的共同特征

-

1.19.2.44.赵弼《效颦集》

-

1.19.2.55.陶辅《花影集》

-

1.19.2.66.钓鸳湖客《志余谈异》

-

1.19.2.77.邵景詹《觅灯因话》

-

1.19.2.88.宋懋澄《九硁别集》

-

1.19.3三 中篇传奇小说

-

1.19.3.11.李昌祺《贾云华还魂记》

-

1.19.3.22.玉峰主人《钟情丽集》

-

1.19.3.33.无名氏《龙会兰池录》

-

1.19.3.44.无名氏《双卿笔记》

-

1.19.3.55.无名氏《丽史》

-

1.19.3.66.难定作者的《荔镜传》

-

1.19.3.77.难定作者的《怀春雅集》

-

1.19.3.88.无名氏《花神三妙传》

-

1.19.3.99.无名氏《寻芳雅集》

-

1.19.3.1010.无名氏《天缘奇遇》

-

1.19.3.1111.无名氏《刘生觅莲记》

-

1.19.3.1212.梅禹金《双双传》

-

1.19.3.1313.中篇传奇小说的审美追求

-

1.20第十七章 明代笔记小说

-

1.20.1一 神情疲惫的志怪小说

-

1.20.1.11.祝允明《语怪编》等

-

1.20.1.22.陆粲《庚巳编》

-

1.20.1.33.徐祯卿《翦胜野闻》等

-

1.20.2二 “杂记”型、“世说”型与小品型

-

1.20.2.11.“杂记”型轶事小说

-

1.20.2.22.“世说”型轶事小说

-

1.20.2.33.小品型轶事小说

-

1.20.3三 笑话的崛起

-

1.20.3.11.江盈科和他的笑话创作

-

1.20.3.22.赵南星和他的《笑赞》

-

1.20.3.33.冯梦龙和他的笑话创作

-

1.20.3.44.其他笑话作品

-

1.21第十八章 《聊斋志异》前的清代传奇

-

1.21.1二 古文家的传奇

-

1.21.1.11.王猷定《汤琵琶传》等

-

1.21.1.22.黄周星《补张灵、崔莹合传》

-

1.21.1.33.徐芳《雷州盗记》等

-

1.21.1.44.周亮工《盛此公传》等

-

1.21.1.55.侯方域《马伶传》等

-

1.21.1.66.魏禧《大铁椎传》等

-

1.21.1.77.其他传奇性叙事古文

-

1.21.2三 笔记中的传奇

-

1.21.2.11.钮《觚剩》

-

1.21.2.22.王士祯《池北偶谈》

-

1.22第十九章 《聊斋志异》的抒情精神与审美追求

-

1.22.1一 《聊斋志异》所展示的情感世界

-

1.22.1.11.恋爱题材与知己情结

-

1.22.1.22.豪侠题材与理想的生命形态

-

1.22.1.33.隐逸题材与操守的砥砺

-

1.22.2二 韵与气的融合:《聊斋志异》的风度与力度

-

1.22.3三 文体:以抒情为基点的多样化追求

-

1.22.3.11.多样化的文体风格

-

1.22.3.22.《聊斋》语言的抒情功能

-

1.22.4四 《聊斋志异》与社会审美风尚的变化

-

1.23第二十章 《聊斋志异》后的清代传奇

-

1.23.1一 《聊斋志异》的后裔

-

1.23.1.11.和邦额《夜谭随录》

-

1.23.1.22.沈起凤《谐铎》

-

1.23.1.33.长白浩歌子《萤窗异草》

-

1.23.1.44.曾衍东《小豆棚》

-

1.23.1.55.乐钧《耳食录》

-

1.23.1.66.宣鼎《夜雨秋灯录》

-

1.23.1.77.王韬《淞隐漫录》等

-

1.23.2二 沈复《浮生六记》及其他

-

1.24第二十一章 清代志怪小说

-

1.24.1一 从《池北偶谈》到《子不语》

-

1.24.2二 “著书者之笔”:《阅微草堂笔记》

-

1.24.2.11.纪昀的小说观

-

1.24.2.22.纪昀的人生观

-

1.24.2.33.纪昀选择和处理题材的特殊方式

-

1.24.3三 《阅微草堂笔记》之后

-

1.25第二十二章 清代轶事小说

-

1.25.1一 《今世说》及其他

-

1.25.1.11.吴肃公《明语林》

-

1.25.1.22.李清《女世说》

-

1.25.1.33.王$《今世说》

-

1.25.2二 《板桥杂记》及其他

-

1.25.3三 《笑得好》及其他

-

1.25.3.11.石成金《笑得好》

-

1.25.3.22.程世爵《笑林广记》

-

1.26结 束 语

1

文言小说审美发展史