第三章 佛教教宗的衰落与禅宗的隆盛

如前所述,隋唐二代为佛教极盛的时期,及唐武宗立,崇信道教,听道士赵归真等之言,当时宰相李德裕又复推波助澜,于是遂决行废佛。会昌五年(845)下破佛令,毁佛寺四万余,将僧尼26万人迫令还俗,仅留长安、洛阳各四寺,地方诸州各一寺,这是佛教徒所遭的“法难”之一。佛教既受了这莫大的打击,一时有一蹶不振之象。而佛教各宗之中,所谓“不立文字,教外别传”的禅宗,反乘经籍的毁灭,遂有独霸佛教界的趋势。禅家利用这个机会,竭力宣扬“直指人心,见性成佛”的宗义。宣宗即位,取消破佛令,其他佛教宗派惨淡经营,渐有苏生之望,可是为时不久,又遭逢了后周世宗的排佛。世宗于显德二年(955)下令禁止私自出家,废寺院之无勅额者300136所,存2700寺;民间的铜器、佛像,限50日以内,由官司收买铸钱。世宗就是佛教徒所谓“三武一宗之厄”的一宗。(所谓三武一宗是指北魏太武帝,北周武帝,唐武宗及后周世宗。这四帝俱对佛教行过大规模的排斥。关于唐武宗及后周世宗的废佛已如上述。至就北魏太武帝及北周武帝论,太武帝即位之初,本信佛教,后听司徒崔浩,方士寇谦之之言,悉杀各地僧尼,焚毁寺舍经像,时为太平真君七年,即446年。北周武帝初亦与佛教为缘,后听道士张宾等之言,设通道馆,招道佛二派有名德者居之,借名调和道佛,实则毁寺塔,焚经像,励行废佛,无所不至,当时虽经司隶大夫甄鸾及僧人道安、僧猛、静蔼、慧远等力争,但终无效,时为建德三年,即574年。此道安与慧远,其人与苻秦道安,庐山慧远不同,应加注意。)这样一来,禅宗的势力在佛教中遂居首位。考所谓禅宗五家(即临济,沩仰,曹洞,云门,法眼五宗)都成立于唐末与五代的时期。禅宗的大师如义玄(临济宗的开山,867年寂)、良价(曹洞宗的开山,869年寂)、慧寂(沩仰宗的开山,915年寂)、文益(法眼宗的开山,958年寂)、文偃(云门宗的开山,966年寂)等皆出于当时。这在一面固可说是由于时势的要求(当时的佛教已由理论渐趋实践),但在他面政局的扰乱与夫典籍的散失也未始不是促进禅师辈出的原因。要之,自唐末以后,佛教界中造成了一个禅家独占的局面。在当时的教宗(注重佛教理论的宗派),人才寥落,殆如晨星,所以我们对这方面实无值得论述的地方。五代末叶,吴越王钱氏尊奉佛教,锐意于佛典的恢复,曾向日本、高丽等国搜求遗经,据说当时在于中国连天台宗有名的典籍《法华玄义》一书也不能找到,亦可见佛典的散佚与教宗的衰落的一斑了。

赵宋继兴(960),海内复归澄平,而宋初诸帝又多崇信佛教,于是遂有勅雕《大藏经》的盛举。太祖开宝四年(一说五年,即971或972)遣张从信往益州雕刻《大藏经》版,版成于太宗太平兴国八年(983),共计13万版,约费时十二三年之谱。版成后,勅置印经院,印行流布。是后朝野人士对于《大藏经》的刊印,俱甚注意,宋元之间刻版共计有二十余副之多,当时我国社会对于佛经的弘布备费心力,由此可见。这样,宋初诸帝竭力弘教的结果,所谓教宗,与禅宗相并,也渐有恢复旧观的倾向。就天台宗讲,当时有所谓山家与山外之争,议论往复,颇称热闹。山家派的代表为四明的知礼(960~1028),山外派的代表为孤山的智圆(976~1022),二人各有著述多种,为天台宗的有名的学者。(知礼住四明,智圆住孤山,故二派的争论又称四明与西湖之争。)对山家与山外之争,我们难以概述,因这一次的争辩,为时既久,参加的人数又多,问题复涉及于各种方面,并且同属山外派的人其议论也是各不一致的缘故。现在只择要点,略举一二如下。照山家派讲,天台圆教的教理为平等即差别,差别即平等;而森罗万象即为超绝凡虑,不可思议的本体。自表面看,心与色虽区别历然,但其实,毕竟皆是即空,即假,即中。心既具三千诸法,那么,同样,色也应具三千诸法,因为色与心皆是三谛圆融,并无不同。山外派不然,他们先分理事,以为空中二谛属理,是平等,假谛为事,是差别;差别之法为依据无明之缘所起的假相,故三千诸法就是指假谛。而考这三千差别之相皆一心所现,所以心为本,色为末。三千诸法共由心出,故得谓为一心具三千,若谓色亦具三千则无是理。以上为二派关于教理的争点。再就观法言,山家的观法为妄心观,山外的观法则为真心观。山家既以为一切万有皆具三千诸法,所以在任何观境都可观取三千三谛之理。我们所以观心,盖不过为便利起见。妄心(第六识)实为我们观取真理的最近便的出发点。这叫做妄心观。山外则反是,以为能造能具者只有此心,心外别无具三千三谛之理,故除观心外,更无观法之道。而所谓观心,乃在妄心之上观取空中平等之真如。这叫做真心观。总之,山家派以为色心同具三千三谛,所以我们由观色或观心皆可观取真理,不过要以观心为便;山外派不然,却以为只有心才具三千三谛,所以我们也只能由观心才可观取真理。这样,山外的思想似较山家的思想对于主观更为重视。在于宋代,天台而外,华严、法相二宗亦渐有复兴之象,其教理影响于宋儒者不少。(如华严影响于伊川,法相影响于晦菴等。)华严自宗密以后,与禅互相混合,宋代华严大师如长水的子璿等类多参禅。他如念佛宗自唐中叶以来在于世俗社会日占势力,但其教理简单,在思想史上并无值得记述之点。这样,入宋以后,佛教各宗重行抬头,可是就隆盛的程度言,还以禅宗为最。

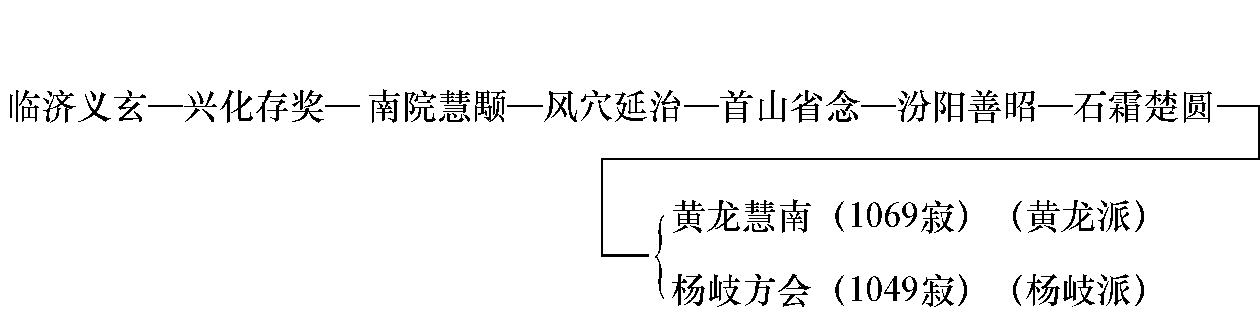

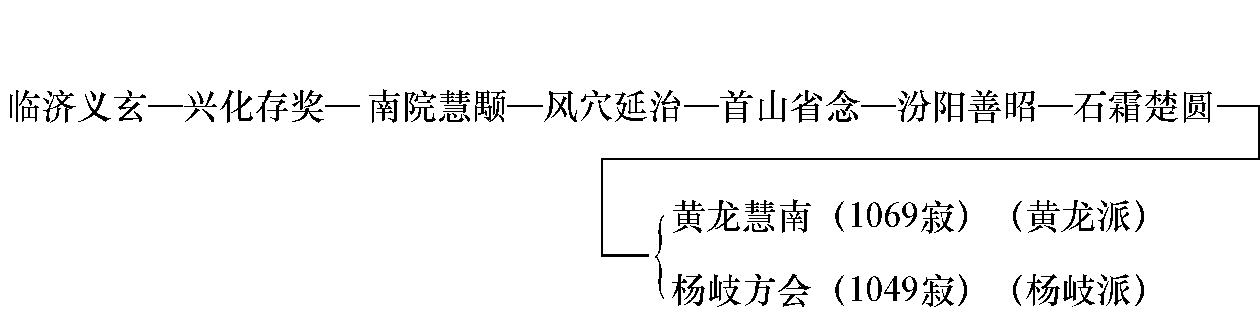

禅宗五家之中,曹洞、沩仰、临济三宗起于唐末,云门、法眼二宗则起于五代,五家的发源地都在南方。沩仰宗的法脉,盛于南唐、宋初,未久即告中绝。法眼宗盛于五代、宋初,后弘布于高丽而中国反衰。云门宗在于宋初不及沩仰、法眼之盛,但后来却与临济欣欣向荣,及宋都南迁,蒙古侵入,云门遂致衰微。曹洞宗的微弱不如沩仰、法眼,其隆盛亦不如云门、临济,降至元代,末叶繁盛,殊出意外。禅宗五派里面其末最盛者要推临济宗。临济宗到了宋代分为杨岐、黄龙二派,世人以此二宗加于上述五家,称“五家七宗”。

兹将临济的传统列表如下。

临济子孙不仅普遍南北,即日本禅宗也多系临济分出者。

原来,禅宗可以说是综合着三教,它虽名属佛教,暗里却包摄着老庄与儒家。换句话说,禅宗实在把老庄的思想与风格摄入于生活的内部,同时又把儒教的礼乐吸收到寺院的仪礼之中。所以儒释道三教确可以说是为禅宗所统一着。这样,禅宗乃是中国化的佛教的极致,乃是纯粹的中国佛教,因此,它是最适合于中国人士的脾胃的。在于宋初,有人如欲谈道,就不得不先修禅。魏晋的清谈是一种游戏,而宋代的禅机却系修道的体验。当时人士如不知禅风或禅机,差不多就无论究哲理的资格。宋代的文人学士殆无一不多少具有修禅的经验。第一流的儒者之注重静坐,在于宋代,已成通例,周濓溪如此,二程子如此,陆象山、朱晦菴亦莫不如此。这班儒者都是由静坐内观之功把佛老思想吸入于儒学之中,然后来创立他们的崭新的儒学的。所谓义理之学,其完成有赖于禅宗的影响者实非浅鲜。禅宗的思想,一言以蔽之,要在“即心是佛,是心作佛”,而当时的禅家于参禅外在经采《楞严》、《维摩》等,在论则采《起信》等,间亦从事于经论的披览与玩味。至就当时的参禅论,北宋所流行的为“看话禅”,到了南宋,又有所谓“默照禅”的崛兴。禅宗以参禅为唯一重要的修行的方法,自无疑义。所谓参禅要不外是亲参名师以冀见性悟道。查参禅的历史,学人所提出的问题虽大体相似,但师家的回答却应机接物,千差万别。例如关于“祖师西来意”的质问仅在《传灯录》上已有数十起之多,而其回答殆无一相同,可见师家的应付是随机应变,纵横自在的。话虽如此,我们不但可把大唐三百年间禅徒的发问加以汇类,(宋初汾阳善昭(1024寂)把来分为十八问,即是一例。)同时对师家应付的主旨与方法也未始不可找出相当的标准,如临济的“四料简”,(临济义玄接人,棒喝交驰。义玄曾说,“我有时夺人不夺境,有时夺境不夺人,有时人境俱夺,有时入境俱不夺”。后学称为四料简。)洞山的“五位”,(洞山良价立五位君臣以为宗要,并作五颂申其大旨。五位者,正中偏,偏中正,正中来,兼中至,兼中到。)云门的“三句”,(云门文偃逢僧问必特顾之曰鉴,僧拟议则曰咦。门人谓为顾鉴咦。此之谓三句。)就是其例。在从来关于禅的问答中间如果可求出一定的类型,那么,古人参禅悟入的事迹自然可以作为后学修行的规准。这样,主张把古人的话头当做公案以供参禅的模范的,这就是所谓“看话禅”。看者参看,话者古人的话头。这一种倾向在唐末五代已经发生,自此而后,因为向无把柄可捉的禅机,我们现在竟可把古人的话头当做依凭逐渐加以把捉,于是参禅者获得了方便之门,看话的风气因以大盛。临济宗下,自法演(1104寂)经克勤(1135寂),至南宋的宗杲(1163寂),“看话禅”遂告大成。在于宋初,五家禅风虽已各有偏到,但相互之间还不至于各争短长。如禅门第一入门书《碧岩录》,其所载百则公案过于五家,并无轩轾。可是时至南宋,五家之中,只有临济、曹洞二宗流行于世,而二宗反有互相倾轧之象。临济扇扬“看话禅”主张“待悟见性”;曹洞扇扬“默照禅”,主张“只管打坐”。临济的代表为宗杲,曹洞的代表为正觉。看话以作悟入的方便,这在一面固不失为适当的办法,但在他面,看话禅的末流往往拘拘于公案的研究,把禅宗“一超直入”的顿旨完全忽视,这又可以说是极大的弊病。至默照禅,一不得当,则也会如宗杲所诽谤的样子,变成为“默默冷坐”或“寒灰枯木禅”,所以六祖慧能对此也曾警戒禅徒说:“汝等慎勿观净及空其心!”正觉所提倡的默照禅当然不是这种“默默冷坐”的死禅,他所撰《默照铭》说:“默默忘言,昭昭现前”,“默照理圆,莲开梦觉”,可见他所谓默照乃是一种了然自证的境界,乃是本来面目的直接体验。从这一点讲,他的见解实可以说是初祖达磨的壁观的正传。六祖慧能当其生前固然曾经说过“道由心悟,岂在坐也”这一类的话,竭力鼓吹着“见性悟道”的顿旨,对神秀一派的观静默坐斥为北渐加以攻击;可是在于他方,他又说,“但一切善恶都莫思量!自然得入清净心体,湛然常照,妙用恒沙”,可见他对正当的坐禅并不反对。要之,在六祖的嫡系之中,见性主义与打坐主义向来是合为一体的。到了宋代,这又逐渐分为二派,形成了一种新的对立。而在六祖时代,当时人士把北宗的打坐主义看做是中下根的渐教,把南宗的见性主义看做是大智上根的顿教;但是宋代以后,看话禅反成为诱导初学的渐悟之教,默照禅却成为大智上根的顿悟之教了。对于这种宗风的转移,我们是应加特别的注意的。(关于看话禅或公案禅的参考书有碧岩录,无门关及从容录等。)

要之宋元明三朝,禅宗在于我国最占势力,宋初之天台及元代之喇嘛皆所不及。兹顺便就喇嘛教略述数言。考喇嘛教系由印度直接传入西藏的密教。西藏佛教虽始于双赞王(617~698,与唐太宗同时)时,而建立西藏佛教的基础者为实乞 双提赞王(尚唐肃宗女金城公主)。喇嘛教的开山莲华生(即巴特玛师)即在同王在位时(747)由竺入藏。莲华生在藏布中论宗,唱秘密佛教,把佛教与西藏原有的巴恩教(教祖为秀拉白,崇拜魔神,主诵咒文,其形式颇似密教)加以调和。所以西藏佛教乃系大乘密教与巴恩教的综合。同王建寺于萨姆耶司,始置喇嘛,以统率僧侣。莲华生既来藏,本来盛行的瑜伽(法相),遂为中论(三论)所压倒,纪元10世纪以后中论学者络绎入藏,于是西藏一地遂以中论为佛教教义的正宗。13世纪时,元世祖忽必烈奉宪宗命来藏,喇嘛教中萨克耶派最有势力,忽必烈为收揽西藏人心计,挈发思巴同归即位以后,尊发思巴为国师,后竟定喇嘛教为元的国教,命发思巴统管天下佛教,并操西藏政权。自此喇嘛教遂传入中土,且曾盛行于元代。惟喇嘛教义无甚可观,当时僧侣的末流又甚至劝顺帝荒淫取乐,真可以说是荒谬绝伦了。(元代往来中国者都系红教喇嘛。及宗喀巴(生于明成祖永乐十五年即1417年,卒于明宪宗成化十四年即1478年)出,把喇嘛教加以改革。他所创立的新教为黄教。明中叶后黄教喇嘛压倒红教。达赖班禅二喇嘛之设始于宗喀巴时,二者皆隶黄教。)

双提赞王(尚唐肃宗女金城公主)。喇嘛教的开山莲华生(即巴特玛师)即在同王在位时(747)由竺入藏。莲华生在藏布中论宗,唱秘密佛教,把佛教与西藏原有的巴恩教(教祖为秀拉白,崇拜魔神,主诵咒文,其形式颇似密教)加以调和。所以西藏佛教乃系大乘密教与巴恩教的综合。同王建寺于萨姆耶司,始置喇嘛,以统率僧侣。莲华生既来藏,本来盛行的瑜伽(法相),遂为中论(三论)所压倒,纪元10世纪以后中论学者络绎入藏,于是西藏一地遂以中论为佛教教义的正宗。13世纪时,元世祖忽必烈奉宪宗命来藏,喇嘛教中萨克耶派最有势力,忽必烈为收揽西藏人心计,挈发思巴同归即位以后,尊发思巴为国师,后竟定喇嘛教为元的国教,命发思巴统管天下佛教,并操西藏政权。自此喇嘛教遂传入中土,且曾盛行于元代。惟喇嘛教义无甚可观,当时僧侣的末流又甚至劝顺帝荒淫取乐,真可以说是荒谬绝伦了。(元代往来中国者都系红教喇嘛。及宗喀巴(生于明成祖永乐十五年即1417年,卒于明宪宗成化十四年即1478年)出,把喇嘛教加以改革。他所创立的新教为黄教。明中叶后黄教喇嘛压倒红教。达赖班禅二喇嘛之设始于宗喀巴时,二者皆隶黄教。)

降及明代,我国人士对于佛教始把禅、讲、教三者相提并论。太祖洪武十五年(1382),礼部榜示也说:“照得佛寺之设,历代分为三等:曰禅,曰讲,曰教。其禅不立文字,必见性者,方是本宗;讲者,务明诸经旨义;教者,演佛利济之法,消一切现造之业,涤死者宿作之愆,以训世人”。其法以禅为第一;以华严、天台诸宗为讲,属第二;以仪式作法,专务祈祷、礼拜、忏悔、灭罪之道者为教,(例如密教)属第三。三者之中,禅宗仍占首位,颇堪注意。

我国佛教的末期,最值得我们注目的,为诸教融合的倾向。不独天台与禅,或华严与禅,或念佛与禅,同在佛教的范围内,有互相融合的趋势;即佛教与儒教,或佛教与道教也相互更有比前接近的倾向。所以儒、佛、道三教的融合论,到了明末,遂愈行显著了。而明末佛教僧人中的憨山就可以说是三教融合论者的代表。憨山著有《中庸直指》、《老子解》、《庄子内篇注》等书。他所撰《老子解》的卷头就说:“余尝以三事自勖曰:不知《春秋》不能涉世;不知《老》《庄》,不能忘世;不参禅,不能出世;知此,可与言学矣。”他的主张三教一致,可以想见。

双提赞王(尚唐肃宗女金城公主)。喇嘛教的开山莲华生(即巴特玛师)即在同王在位时(747)由竺入藏。莲华生在藏布中论宗,唱秘密佛教,把佛教与西藏原有的巴恩教(教祖为秀拉白,崇拜魔神,主诵咒文,其形式颇似密教)加以调和。所以西藏佛教乃系大乘密教与巴恩教的综合。同王建寺于萨姆耶司,始置喇嘛,以统率僧侣。莲华生既来藏,本来盛行的瑜伽(法相),遂为中论(三论)所压倒,纪元10世纪以后中论学者络绎入藏,于是西藏一地遂以中论为佛教教义的正宗。13世纪时,元世祖忽必烈奉宪宗命来藏,喇嘛教中萨克耶派最有势力,忽必烈为收揽西藏人心计,挈发思巴同归即位以后,尊发思巴为国师,后竟定喇嘛教为元的国教,命发思巴统管天下佛教,并操西藏政权。自此喇嘛教遂传入中土,且曾盛行于元代。惟喇嘛教义无甚可观,当时僧侣的末流又甚至劝顺帝荒淫取乐,真可以说是荒谬绝伦了。(元代往来中国者都系红教喇嘛。及宗喀巴(生于明成祖永乐十五年即1417年,卒于明宪宗成化十四年即1478年)出,把喇嘛教加以改革。他所创立的新教为黄教。明中叶后黄教喇嘛压倒红教。达赖班禅二喇嘛之设始于宗喀巴时,二者皆隶黄教。)

双提赞王(尚唐肃宗女金城公主)。喇嘛教的开山莲华生(即巴特玛师)即在同王在位时(747)由竺入藏。莲华生在藏布中论宗,唱秘密佛教,把佛教与西藏原有的巴恩教(教祖为秀拉白,崇拜魔神,主诵咒文,其形式颇似密教)加以调和。所以西藏佛教乃系大乘密教与巴恩教的综合。同王建寺于萨姆耶司,始置喇嘛,以统率僧侣。莲华生既来藏,本来盛行的瑜伽(法相),遂为中论(三论)所压倒,纪元10世纪以后中论学者络绎入藏,于是西藏一地遂以中论为佛教教义的正宗。13世纪时,元世祖忽必烈奉宪宗命来藏,喇嘛教中萨克耶派最有势力,忽必烈为收揽西藏人心计,挈发思巴同归即位以后,尊发思巴为国师,后竟定喇嘛教为元的国教,命发思巴统管天下佛教,并操西藏政权。自此喇嘛教遂传入中土,且曾盛行于元代。惟喇嘛教义无甚可观,当时僧侣的末流又甚至劝顺帝荒淫取乐,真可以说是荒谬绝伦了。(元代往来中国者都系红教喇嘛。及宗喀巴(生于明成祖永乐十五年即1417年,卒于明宪宗成化十四年即1478年)出,把喇嘛教加以改革。他所创立的新教为黄教。明中叶后黄教喇嘛压倒红教。达赖班禅二喇嘛之设始于宗喀巴时,二者皆隶黄教。)