-

1.1《武汉大学百年名典》出版前言

-

1.2再版说明

-

1.3再版前言

-

1.4三联重版《中国哲学史通论》序言

-

1.5付印题记

-

1.6绪论

-

1.7第一编 先秦时代的哲学(子学)

-

1.7.1第一章 概说

-

1.7.2第二章 儒家

-

1.7.3第三章 道家

-

1.7.4第四章 墨家

-

1.7.5第五章 名家

-

1.7.6第六章 法家

-

1.8第二编 汉代的哲学(经学)

-

1.8.1第一章 概说

-

1.8.2第二章 刘安

-

1.8.3第三章 董仲舒

-

1.8.4第四章 扬雄

-

1.8.5第五章 王充

-

1.9第三编 魏晋南北朝的哲学(玄学)

-

1.9.1第一章 概说

-

1.9.2第二章 清谈——老庄哲学的勃兴

-

1.9.3第三章 道教组织的完成

-

1.9.4第四章 佛教思想的勃兴

-

1.9.5第五章 经学的衰落与分裂

-

1.10第四编 隋唐的哲学(佛学)

-

1.10.1第一章 概说

-

1.10.2第二章 佛教各宗思想的概要

-

1.10.3第三章 儒学的统一及其反响

-

1.11第五编 宋明的哲学(经学)

-

1.11.1第一章 概说

-

1.11.2第二章 宋明儒家思想的概要

-

1.11.3第三章 佛教教宗的衰落与禅宗的隆盛

-

1.11.4第四章 道教宗派的分裂与教理的革新

-

1.12第六编 清代的哲学(经学)

-

1.12.1第一章 概说

-

1.12.2第二章 宋学派(即义理学派)

-

1.12.3第三章 实行派

-

1.12.4第四章 汉学派(考证学派)

-

1.12.5第五章 公羊学派

第二章 宋明儒家思想的概要

周濂溪(1017~1073)

周濂溪名敦颐,字茂叔,道州营道县人。他生于宋真宗天禧元年,卒于宋神宗熙宁六年。父名辅成,为贺州桂岭县令,母郑氏。少孤,养于他的舅父龙图阁学士郑向家。他年20,任洪州分宁主簿,即以决疑狱崭露他的头角。此后历任南安军司理参军,桂阳令,南昌令,太子中舍签书,合州判官,国子博士,虔州通判,永州通判等职,从事于政治生涯者凡二三十年。最后卜居于庐山莲花峰下,名他的住宅曰濂溪,这原是他在营道的故居的名字。他的为政,宽恕并用,务求公正,因著称于一时。他自奉甚约,所得的俸禄多周济贫困的宗族和亲朋,而且人品高洁,胸怀洒落,不愧为一个有道君子。当时著名的政治家如王安石、吕公著等都非常佩服他。大理寺丞程珦命其二子程颢、程颐,向他受学,这二位学问家,这样,是都受过他的熏陶的。他又与润州鹤林寺僧寿涯及东林寺僧常总等相交颇密,这班僧人对于他的学说不无影响。他的重要的著作,有《太极图说》及《通书》等。

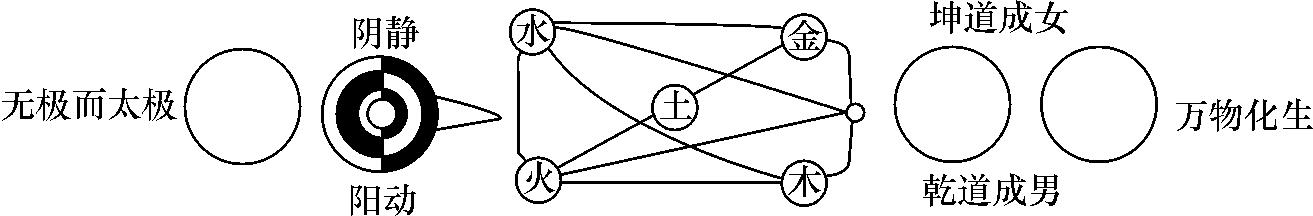

濂溪的重要的哲学思想完全包含在上列二种著作中,尤其是前者。在他,宇宙的根源是太极。太极,从它的无始无终无声无臭的方面看,又叫做无极。所以他在《太极图说》开章明义的第一句话就是“无极而太极”。太极是道。《易经系辞》说:“一阴一阳之谓道。”(通书诚上第一)他所谓道是和《系辞》所谓道同义的。太极动而生阳,动极而静。所谓静由于无欲(自注无欲故静),静而生阴,静极复动,一动一静,于是两仪(阴阳)便成立了。阳是动的,阴是静的,二者相合,变化而生水、火、木、金、土五种气(元素)。这五种气依次流布开去,于是乃有四时的区别。总之,所谓五行,所谓阴阳,都本诸一个太极,而这个太极是无始无终无声无臭的东西,换言之,就是无极。无极的真实与二(阴阳)五(五行)的精微凝合而成男女。阴阳二气交感而化生万物。万物生生变化,无所底止。万物由一(太极)所分,一即万物的根本。这是濂溪的根本思想。

上面的濂溪的太极图,相传是从河上公传诸魏伯阳,自钟离权,而吕岩,而陈抟的。陈抟是宋初一个有名的道家,曾刊无极图于华山石壁。《宋史·儒林传·朱震传》引其所著《汉上易解》说。“陈抟以先天图传种放,放传穆修,修传李之才,之才传邵雍。……穆修以太极图传周敦颐。”濂溪的太极图的起源究竟是不是这样?他的太极图是不是就是陈抟的无极图?我们不能随便加以肯定的判断。不过,濂溪的太极图与道教有关,他把道家用于专讲修炼方术上面的那种太极图予以新的解释与新的意义,把它看做是解释宇宙万物发生的根本原理,这却是一个事实。

根据濂溪的见解,他以为太极化生万物,人为最灵。为什么呢?因为人类是禀太极之理,具五行之性的缘故。太极之理即所谓诚,也就是人类的本性。诚是纯粹至善,所以人类的本性也是纯粹至善的。在他,善是先天的,恶是后天的,人性本善,但一与外物接触,善恶的区别,遂因以产生。考善恶之所以产生的原因在于“几”。所谓“几”是指“动至未形,有无之间”(通书圣第四)的东西。“几”接触外物的时候,变成欲望,于是内心便起动摇,在这时候,只有能用“神”来对付的圣人不至陷入邪恶。他说:“诚无为,几善恶。德爱曰仁,宜曰义,理曰礼,通曰智,守曰信;性焉安焉之谓圣,复焉执焉之谓贤,发微不可见,充周不可穷之谓神。”(通书成几德第三)又说:“寂然不动者诚也,感而遂通者神也,动而未形,有无之间者几也。神应故妙,几微故幽。诚、神、几曰圣人。”(圣第四)又说:“五性感动而善恶分,万事出焉,圣人定之以中正仁义,主静而立人极。”(太极图说)这样,他所谓圣人,就是兼包诚神几以及中正仁义的人,是与天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶(太极图说)的人。他以为善恶的区别完全看是否合乎中的标准,他以为我们的行动合乎中正,才是道,才是德,否则便是妄动,所以他说:“故君子慎动。”(慎动第五)概括说,濂溪以为做人的理想(人极)要在仁义中正。至于修养的方法则在静,在思。所谓静是无欲的意思。他说:“无欲则静虚动直。静虚则明,明则通。动直则公,公则溥。明,通,公,溥,庶矣乎!”(圣学第二十)但是我们又怎样才可以达到静的境界呢?那就不得不经过思的阶段了。他解释《洪范篇》中“思曰睿,睿作圣”两句话,以为善恶的几甚微,不思则不能通微,而我们一定要能通微,才可逐渐达到无思的地位。无思则合于诚,合于诚的人便是圣人了。

最后,在于濂溪,以为统治万民在施行仁义,在用贤,而其要在纯心。所谓纯心就是说动静言貌视听不违背于仁义礼智。心纯则贤才辅,贤才有了,天下便可望治平了。他又主张制礼乐以化万民。他对师道也极重视。照他的见解,讲究师道不特足以使人们自己改变恶性以达到“中”的境界,并且因此社会里面善人日多,天下也就会渐趋升平。由此可以看出他对于教育的重视了。

总括说,濂溪是宋代哲学的开山。他以《易》与《中庸》的哲学为骨干,再参酌佛道二教的思想,以树立他的本体论,心性说和伦理说,他所著《太极图说》与《通书》实在可以说是《易》与《中庸》的义疏。不过他所唱“无极而太极”“太极本无极”的理论以及主静说等却决不是儒家本来的思想,毋宁出于佛道二家。他的太极图虽相传传自陈抟,但考其内容乃由魏伯阳《参同契》中所载水火匡廓图与三五至精图组合而成;这种组合究成于陈抟,抑成于濂溪,我们现在无从断定。可是他受着道家的影响,实无疑问。而最饶兴味者,这类图解在于当时不仅流行于道家之间,就是佛家也往往加以采用。唐代的僧人宗密在《禅源所诠集都序》中亦曾把水火匡廓图加以改造,用来说明《起信论》的教理。可见唐宋之际此种图解风行甚广,濂溪以图解来说明宇宙生成的原理,盖亦出于一时的风尚。又据清毛奇龄的考证,《太极图说》之中含有依据宗密的《原人论》的文句颇多(见《太极图说遗议》)。宗密为华严的学者,兼修禅宗。濂溪相传曾从常总研究华严理事法界之说,所以其所著《太极图说》受有《原人论》的影响,甚属可能。他又时与当时禅僧往来,如著名的禅师慧南(黄龙禅的开山)、祖心、了元等皆其方外之交,他受禅的熏染最为浓厚。宋儒的学说虽类多杂糅儒佛,但表面上却又大都对于佛教力事排斥,而周子一生对于佛教并无攻击的议论,也可见他爱好佛学之深挚了。这样,周子之学可以说是以儒家哲学为骨干,兼采着佛道二家的思想,他是一个想把儒、释、道三教加以调和与综合的学问家。他的思想自成一个体系,而这个体系对于宋代其他哲学家,尤其是朱子,是有过极大的影响的。

邵康节(1011~1077)

邵康节名雍,字尧夫,其先范阳人,年30,葬他的父母于伊水附近,遂移住于河南。他生于宋真宗大中祥符四年,殁于神宗熙宁十年。在年少的时候,他就慷慨有大志,刻苦攻读,敦行励学,平生以孔子之徒自任。他曾漫游吴楚齐鲁梁晋各地。共城令李之才授以《河图》、《洛书》、《先天象数图》,他根据这《先天象数图》推演出他的先天学。他在洛阳附近居住了有三十年之久,生活非常简单,可是自己却觉得十分优游自在。性好交游,当时著名的人物像富弼、司马光、张载、二程兄弟都是他的好友。哲宗元祐年中赐谥康节。他著有《皇极经世书》十二篇、《观物外篇》二篇、《渔樵问答》一篇及《伊川系壤集》等书。

康节的哲学就是所谓先天学。他的先天图,和周濂溪的太极图同样,相传出自道家陈抟,而且是同用以说明宇宙万有的根源的。《易·系辞》说:“易有太极,是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。”他根据这种原理加以推衍。他说,“一分为二,二分为四,四分为八,八分十六。十六分为三十二,三十二分六十四”(观物外篇),他所谓一,就是太极。由一分到六十四,就是《易》所谓由太极生两仪,而四象,而八卦,而六十四重卦。

在于康节,宇宙万物都由太极而生。太极是道,同时也是心。这样,他以为宇宙万物都是由心而生的。他说:“先天学,心法也。图皆从中起,万化万事生于心。”(先天卦位图说)他以为太极的本性是不动的,动静的产生由于神,由神而有一、二、四、八等数,由数而有代表两仪之 ,四象之

,四象之 ,及八卦之

,及八卦之 诸象,由象而有天、地、日、月、星、辰、水、火、土、石诸器。他说:“太极不动,性也。发则神,神则数,数则象,象则器。器之变复归于神也。”(观物外篇)象是生长变化的方式,器是特殊的固定的物。他最注重象,以为物是依照此种方式而生长变化的。而这种象与器的根源要不外是太极,是心。这样,他的先天学可以说完全是一种唯心论。

诸象,由象而有天、地、日、月、星、辰、水、火、土、石诸器。他说:“太极不动,性也。发则神,神则数,数则象,象则器。器之变复归于神也。”(观物外篇)象是生长变化的方式,器是特殊的固定的物。他最注重象,以为物是依照此种方式而生长变化的。而这种象与器的根源要不外是太极,是心。这样,他的先天学可以说完全是一种唯心论。

康节抛弃五行的说法以四的数来说明宇宙万物的生成的过程,这是他的哲学的特色。据他的见解,天的产生由于动,地的产生由于静,有动静而后有天地。动的开端发生阳,动的终极发生阴,阴阳相合而成天。静的开端发生刚,静的终极发生柔,刚柔相合而成地。太阳为日,太阴为月,少阳为星,少阴为辰。日、月、星辰四者交,天体便告完成。太柔为水,太刚为火,少柔为土,少刚为石。水、火、土、石四者交,地体便告完成。这样,在他,两仪为动、静,四象为阴、阳、刚、柔,八卦则为太阳、太阴、少阳、少阴、少刚、少柔、太刚、太柔。《易》以阴阳配天地,他却以动静配天地,以为天有阴阳,地有刚柔,并称太阴、少阴、太阳、少阳为天之四时,称太刚、少刚、太柔、少柔为地之四维。天地间一切现象,在于康节,都是由这四时与四维演化出来的。

康节更以时间来说明天地的演变。普通的时间的单位为岁、月、日、辰。12辰为1日,30日为1月,12月为1岁,这些时间的单位是依据着天地间的较小较短的变化的。至于计算天地间较大较长的变化则须采用另一种时间的单位,就是元、会、运、世。30岁为1世,12世为1运,30运为1会,12会为1元。1元的年数共计129600年。天地一元而一更。可是天地的生灭是循环不已的,所以30元,为元之世,12元之世为元之运,30元之运为元之会,12元之会为元之元,元之元共计129600元。到了元之元,天地又复一大变。这种算法据说是据大衍历而来,考大衍历为唐代僧徒一术所作,其中当然包含着印度历法的成分。康节此法,这样,可以说是受了佛教的影响的。

其次,康节认人类为万物之灵,而又认圣人为人类中最完善的人。为什么呢?这是因为人具有心、口、手、身,能识天时,尽地理,通达物情,了解人事的缘故。至圣人之所以成为圣人,在其不以我观物,在其能以物观物,在其能穷理尽性。他认定人性中所固有的是仁、义、礼、智。这样,他所主张的当然是性善说。他又以为以物观物是性,性是公正光明的;以我观物是情,情是偏颇昏蔽的。无我任物,虚心不动,这是他所主张的个人修养的方法。人类有圣人与恶人,这两种人势力的消长就全要看人君的贤与不肖了。

又据康节的见解,以为政治分皇、帝、王、霸四种:用道(无为)化天下者叫做皇;用德(恩信)教天下者叫做帝;用公正劝天下者叫做王;用智力服天下者叫做霸。霸以下为夷狄,夷狄以下便是禽兽了。他把《易》、《书》、《诗》、《春秋》来和皇、帝、王、霸相比拟。他又以为孔子赞《易》自义轩起是尊三皇,序《书》自尧舜起是崇五帝,删《诗》自文武起是抑三王,修《春秋》是自桓文起是贬五霸。又说三皇是春,五帝是夏,三王是秋,五伯是冬。至汉以下最高也不过是不完全的王治,所以概括说,世界的黄金时代已成为过去的陈迹了。

康节的哲学为一种象数之学,其议论多系独断,在哲学上可谓绝无价值。康节之值得尊重毋宁在其人品的高尚。他所著《皇极经世》一书可以说是承继着《易》的哲学思想而把来加以发挥的。朱子的《易》说多本此书,这却是我们应加注意的一点。

张横渠(1020~1077)

张横渠名载,字子厚,世居大梁,后侨寓凤翔郿县横渠镇。父名迪,仕于宋仁宗朝。他生于宋真宗天禧四年,卒于神宗熙宁十年。少孤,自立,喜谈兵,慨然以功名自许。年18,谒范仲淹,上书言事。仲淹识其才,而不称许他的经武之志,令他研究《中庸》一书。他谨受仲淹的忠告,潜心于真理的探究。举凡《中庸》释老以及六经之学,无所不窥。后来他游京师,与他的远亲二程兄弟讨论道学,互相敬佩。他于是抛弃一切释老的异说,专心于儒学的攻究。举进士以后,他曾任官数次,并竭力主张回复三代的政治。这样,他的议论因与当时王安石所推行的新法发生抵触,为安石所不容,他遂称疾而归他平生服膺于《易》、《礼》、《中庸》、孔、孟之学,竭精覃思,终乃融和诸说,创立了他的哲学的体系。他是关中一个大师,从学者甚多。晚年,并且想根据他的“仁政必自经界始”的主张,购买一方田地,画为数井,来推阐先王的遗法,不幸此事尚未实现,便死去了。他著有《西铭》、《东铭》各一篇,《正蒙》十篇,《经学理窟》十二篇,《横渠易说》三卷,语录、文集各一卷。其中《正蒙》一书为他的哲学思想的结晶。

横渠以为宇宙的本体乃是太虚一元之气。什么叫做太虚呢?太虚是无形无声的东西,但同时这却是气的本体。在发散而未凝聚的状态中的气就是他所说的太虚。太虚是就体而言,若就用言,这又可叫做太和。这样,气非由太虚而生,太虚就是气,气就是太虚。太虚无形,为气的本体,而阴阳的二气却系太虚的属性。阴阳二气本是一气,所谓阴阳不过是就同一太虚之气的屈伸消长而言罢了。这阴阳二气相交,宇宙万物于以产生。宇宙间的事物虽系千差万别,无一相同,但考其根源却无一不为阴阳二气所构成。那末,万物的根源既同出于阴阳二气,为什么会有这样复杂的差别呢?横渠以为这是因为阴阳二气相交的配合不同的缘故。气能聚散,聚则成形,散则灭迹。但是所谓聚散变化要不外是现象界中事,气的本身却是无论如何依然不变的。正如水凝结而成冰,再由冰融化而成水一样,气凝聚而成物,发散则复归太虚,气的状态纵有不同,而气的本体却是始终同一的。这一种把太虚看做就是气的见解,横渠虽自以为与《老子》有生于无的见解有别,但是,他既以太虚为本体,他终究可以说是脱不了《老子》虚无哲学的影响的。总之,横渠的虚即气的思想乃系把《老子》的虚无说及《易》的太极两仪说融合而成。而他的现象论乃是由佛教的哲学采取而得的。

横渠又由气的一元论推论鬼神,以为鬼神不过是阴阳二气的良能,换句话说,气的所以屈伸消长的动力就是鬼神。如上所述,万物之所以生成由于气的屈伸消长,所以也就可以说是由于鬼神。对于鬼神加以这种哲学的解释的始于《易·系辞》,横渠以及伊川不过把来加以发挥罢了。

照横渠的本体论所说,太虚为本体,一切万物都系太虚的客形。那末,人如其他万物一样,也是由太虚凝聚而成的。理论上,太虚的性为虚明,所以人的性也是虚明。可是实际上当太虚凝成形体的时候,因为气有清浊的不同,于是个人纯驳偏正种种不同的气质之性于以产生。人之所以有刚柔、缓急、才不才的区别,是因为气各有所偏的缘故。所谓恶的起源,亦在于此。太虚本是中和不偏的,我们如想变化气质之恶而后归于太虚的本真,那末,我们必须以德胜气,力求中道的实现,才能达到,过与不及都是不行的。他又以为学者修养的方法在于自己能够变化气质,否则终究没有什么发明,更谈不到穷通圣人的精微奥妙的所在了。这样,学者首先必须变化气质。变化气质有两种方法,第一,要个人的动作合乎礼,第二,要虚心。前者是形式的,外表的;后者是精神的,内部的。他更进一步说,心如能谨敬,能弘大,那末,我们自然而然就会达到所谓心广体胖的境界。最后,他又以为在个人身心的修养上,学问的研钻与夫师友的切磋也极属必要的。

在于横渠,宇宙万物虽系千差万别,但其最后的根源则一,扩大些讲,个物与宇宙原是一体的,换言之,我与非我的界限原是没有的。一般世人不能体验到这一层,所以都把我与非我的对立看得非常认真,因而他们所获得的知识也仅限于物与物互相对立的那种相对界中的知识或从现象界中闻见得来的小知。圣人不然,他能够破除我与非我的界限,视万物为一体,就是说,他能够体验到天人合一的境界。所以圣人所获得的知识,不是那种关于相对界的知识或由闻见得来的小知,却系合乎天德的良知或关于绝对界的真知。这种真知只由亲切的体验才能得到。横渠根据这种天人合一的思想,认定吾人的体就是宇宙的体,吾人的性就是宇宙的性。他以为吾人应把宇宙当作父母看待,把众人当作兄弟看待,把万物当作同类看待,各以其道事之。从亲亲的大道推衍出来的那种大公无我,泛爱一切的精神,这是我们对于宇宙万物应有的态度。《西铭》即是阐明此种精神的一篇名文。不过横渠的这种主张完全根据着儒家的仁爱说,与墨家的兼爱说迥乎不同,这是值得我们注意的。

末了,横渠论到了天地的生成和运行。他以为阴的性质为凝聚,阳的性质为发散,二气相交,化生万物。地是纯阴的,所以凝聚于内;天是浮阳的,所以运旋于外。这是天地正常的法则。此外他又论声的成因,以为是由于气形相轧。他以为两气(谷响雷鸣之类),两形(桴鼓叩击之类),形轧气(羽扇之类),气轧形(笙簧之类),都系物感的良能,并为吾人所习为常见而不觉奇异的。他更论动植物的区分,以为动物出于天,生死完全看呼吸的有无,动物是活动的。植物却生于地,生死完全看阴阳的升降,植物是限于地域的。在今日看,这种种见解,当然缺乏科学的根据,难免与事实不相符合。可是就另一面看来,《正蒙》一书所讨论的范围这样广大,横渠的学问的渊博也就够惊人了。

程明道(1032~1085)

程明道名颢,字伯淳。世居中山博野,后为河南人。他生于宋仁宗明道元年,死于哲宗元丰八年。父名珦,做过大中大夫。他年十五六,与其弟颐受业于周濂溪,遂厌恶科举,慨然有志于真理的探究。他研究老子释迦之学差不多有10年的光景,然后再回头走到研讨《六经》的路上。当时的学者邵康节是他的朋友,张横渠是他的亲戚,他们相互讨论学问,交换意见,彼此都有影响的地方。他26岁的时候,中进士第。此后历任鄠县主簿,上元主簿,泽州晋城令,善决疑狱,视民如伤,治绩卓著。神宗熙宁初,他又任监察御史,对神宗发表过治国与为君的意见。当时王安石执政,倡言变法,他曾经奉命到中堂参与讨论会,他的主张虽为王安石所不满,但安石对于他持平的言论,也为之心折。他死后,他的朋友文彦博采纳众人的意见,题其墓碑曰:“明道先生。”他的著作有文集、语录,均收入《二程全书》中,与其弟颐的言论混在一起。这样,从前一般学者是都认二程为一家之学的。但是,我们如就他们二人言论的内容加以分析,那么,二人所讨论的问题虽说相同,二人所怀抱的见解却有很大的差别。

据明道的见解,宇宙万物的根源为乾元一气。他说:“天地之大德曰生。天地 缊,万物化生。”(遗书卷十一)所谓

缊,万物化生。”(遗书卷十一)所谓 缊二字乃系阴阳二气交感的意思。这二气是互相对立,互相关联,而不能独立存在的。阴阳交感而万物化生,这无非是乾元一气的作用。又因阴阳二气的交感有偏正的差别于是有人类与山川草木鸟兽的区分,二气交感偏则产生山川草木鸟兽,二气交感正则形成所谓人类。人类与山川草木鸟兽都是由乾元一气化生而出,所以无论就形体方面看,或就心灵方面看,宇宙万物根本上都没有什么分别。人之所以不同于山川草木鸟兽的地方完全在于人的产生得着天地间中正之气的缘故。

缊二字乃系阴阳二气交感的意思。这二气是互相对立,互相关联,而不能独立存在的。阴阳交感而万物化生,这无非是乾元一气的作用。又因阴阳二气的交感有偏正的差别于是有人类与山川草木鸟兽的区分,二气交感偏则产生山川草木鸟兽,二气交感正则形成所谓人类。人类与山川草木鸟兽都是由乾元一气化生而出,所以无论就形体方面看,或就心灵方面看,宇宙万物根本上都没有什么分别。人之所以不同于山川草木鸟兽的地方完全在于人的产生得着天地间中正之气的缘故。

这样,宇宙万物的产生都由于乾元一气,那么,明道对于性又作怎样解释呢?他说:“生之谓性,性即气,气即性。”(遗书卷一)他以为人类的绝对之性是没有善恶之别的;惟就个人的气禀言,为善为恶就不一定,所以善恶之别是就相对之性而言的。他所谓善是指合乎中的原理。他所谓恶是指过与不及。善与恶是互相关联的,互相对立的,所以圣人并不是绝对地善,恶人并不是绝对地恶。他把人性比诸流水,人性之有善恶恰似流水之有清浊一般。化浊为清,自当有待于澄治的工夫,那么,变恶为善,也就不得不有赖于行为的磨练;这是“义以方外”的方面。他又以为性往往易为外物所引诱,而发生动摇,所以我们又必须加以定性的工夫。去自私,绝人智,以求达到廓然大公,物来顺应的境界,这就是他所谓定性。这是“敬以直内”的方面。

进一步说,明道所谓廓然大公,物来顺应的境界就是与天地万物合为一体的境界,也就是他所谓“仁”。在他,学者首先必须对于这个原理加以直觉的认识,然后再用诚敬的工天加以保存。只要此心不懈,只要保存永久,我们对于“仁”的境界,自会日趋明白,自会渐行达到的。这种理论实开了后来陆象山的心学的端绪。

此外,明道也言理,以为生生是道,也就是理(或天理)。但他所谓理并不是指形而上学上面的本体,不过是指使现象所以成为现象的那种本体的作用罢了。生生为天道,而随顺天道就是人道,这是他的主张。

程伊川(1033~1107)

程伊川名颐,字正叔,世称伊川先生。他是程明道的胞弟,生于宋仁宗明道二年,死于徽宗大观元年。他年18,上书仁宗主张崇王道,黜世俗。后游太学,当时的学者胡瑗(安定,993~1059)见他所作的《颜子所好何学论》,十分赞赏就请他做学官。哲宗时,他做过侍讲,以天下自任,议论褒贬,无所顾虑;声望日高,从学的人士也就日多。后来他同苏轼(东坡)发生冲突,引起洛蜀二党之争,竟遭贬谪涪州的处分。他平生博学,以《四书》、六经为探究的目标,讲道以至诚为根本,言论行动以圣人为模范。他与明道同受学于周濂溪之门,师承虽说相同,学说却有差别。这是因为他严峻的个性与明道浑厚的个性各有不同的缘故。伊川活到七十五岁的高龄,后来风靡一世的所谓“洛学”,其完成多赖伊川之力。他著有《易传》四卷,《文集》八卷,《经说》八卷,《遗书》二十五卷,《外书》十二卷,《粹言》二卷。

伊川哲学的中心思想为理气二元论,他把理与气当作宇宙万物的根源。万物的形体是从阴阳二气产生,而万物的本性却就是理,换句话说,从阴阳二气产生出来的东西是具体的,有时空性的,物质的,就是形而下的器,而所谓理却是抽象的,超时空的,精神的,就是形而上的道。他说:“有理则有气,有气则有理。”(会书四十一)这样,理与气是相即的,离开了形而下的气——阴阳,形而上的道的存在是不可能的。他虽主张理气二元,但他以为理气二元却是不可分离的。在这一点,他受着华严理事无碍法界观的影响,至为明显。在他,宇宙万物的化育都由于气(阴阳)的变化。上自日月星辰,下至山川草木,无一不为阴阳二气所化生。不过其中,人类是禀受其秀气而生,其他物类却是禀受其杂气而生,所以人类乃系万物之灵。

在于伊川,性是从天产生出来的,天乃系理,所以性也是理。理无不善,所以性的本身也是善,不拘智愚贤不肖,万人之性都系相同。那么,为什么有不善呢?这非由于性,乃由于才,才与材同,是质料的意思。才是由气得来的。气有清浊之别,所以才也有善与不善。气清的时候,才也清,就是善;气浊的时候,才也浊,就是不善。如上所述,宇宙万物都由理气二元构成,人类亦然其基于理的部分,就是所谓本然之性,是善的,其基于气的部分,就是所谓气质之性,却有善恶之别。气质之性未必一定是恶。禀受清气则善,禀受浊气方成为恶。这种性的区别完全是以他的理气二元论作根据的。他以为孔子所谓“性相近”,乃系指气质之性相差不远而言;孟子所谓“性善”,乃系指本然之性而言;扬雄的善恶相混说及韩愈的性三品说,都是指气质之性(才)而言。他这样把自来学者关于人性的学说加以批评与综合,而树立了他个人独创的见解。

伊川又推论性与道、天、心的关系。他以为性之善处叫做道,自然的性叫做天,所赋与于人类的那种理叫做心。他又以为心就是性,性就是理,理就是道。心与天地无有不同,一人之心就是天地之心。他所谓道、理、天、心、性等乃系指同一物的各方面而言,名称虽异,根本实无不同。心具有天德,所以尽心就可与道合一。这种说法与后来陆象山的“心即理说”也不无关系。

伊川并讨论到知识问题,以为知识有二种;一为德性的知,就是良知良能,乃系先天的,人人具有的,不待学习而后能的;一为见闻的知,乃系后天的,由经验得来的。他以为如能把良知良能扩充,谁都可成为圣人。这种主张实为明代王阳明的良知说的先驱。他又以为知之至就会行,决没有知而不能行的。如知而不能行,这是因为人还没有真正知道的缘故。其说与阳明的知行合一说,完全如出一辙。

“涵养须用敬,进学在致知”,这是伊川所主张的修养方法。用敬在“致诚敬之德”,这是内面的修己的工夫。致知在“格物”,这是外面的为学的工夫。所谓敬,在他,是指“主一无适”,就是以一为主,无所他适的意思,更明白些说,就是精神统一,不为外物所动摇的意思。他主张静坐,以为严肃整饬,则精神统一,自然发生庄敬之念。敬可以防邪存诚,敬可以去恶来善。这显然是受着过老庄的清静说,濂溪的主静说以及当时流行的禅宗的坐禅说的影响的。上面已经说过,良知原是人人所具有的,但是气禀昏浊的时候,每为外物所蒙蔽。我们如单靠内面的用敬,还不能算是充分,所以外面的致知也是必需的。所谓致知,在他,就是格物。什么叫做格物呢?凡物皆有理,我们今天格一件,明天格一件,久而久之,自然会达到豁然贯通的领域。这便是格物。朱子居敬穷理说在这一点完全祖述着伊川的理论。

明道性格浑厚,伊川性格严峻,因为二程子个人的性格有别,于是产生了不同的学说。现在再就他们学说中各方面的差别之点,加以比较如下。

第一,就形而上学讲,明道以乾元一气为宇宙万物的根源,器就是道,道就是器。明道所主张的是一元论。伊川以理气二者为宇宙万物的根源,气是质料,理是形式,气是形而下的,理是形而上的。伊川所主张的是二元论。

第二,就心理说讲,明道以为性就是气,气就是性,绝对之性无所谓善恶,至于相对之性方有善恶可言。在他,所谓本然与气质的分别尚未存在。伊川则以为本然之性绝对是善,不善的由来是因为气禀昏浊的缘故。他明显地树立了本然与气质的分别。

第三,就伦理说讲,明道主张“敬以直内,义以方外”。伊川则主张“涵养须用敬,进学在致知”。伊川在注重致知一端,略与明道有别。

第四,就方法论说,明道以为学者首先必须直觉地认识“仁”的原理,只要用诚敬加以保存,就用不着防闲,用不着穷索。他所采取的是直觉的综合的方法。所以他大体可以说是陆王心学派的先驱。伊川则以为涵养在用敬,致知在格物。他注重格物穷理。他所采取的是理知的、分析的方法。所以他大体可以说是程朱理学派的开山。

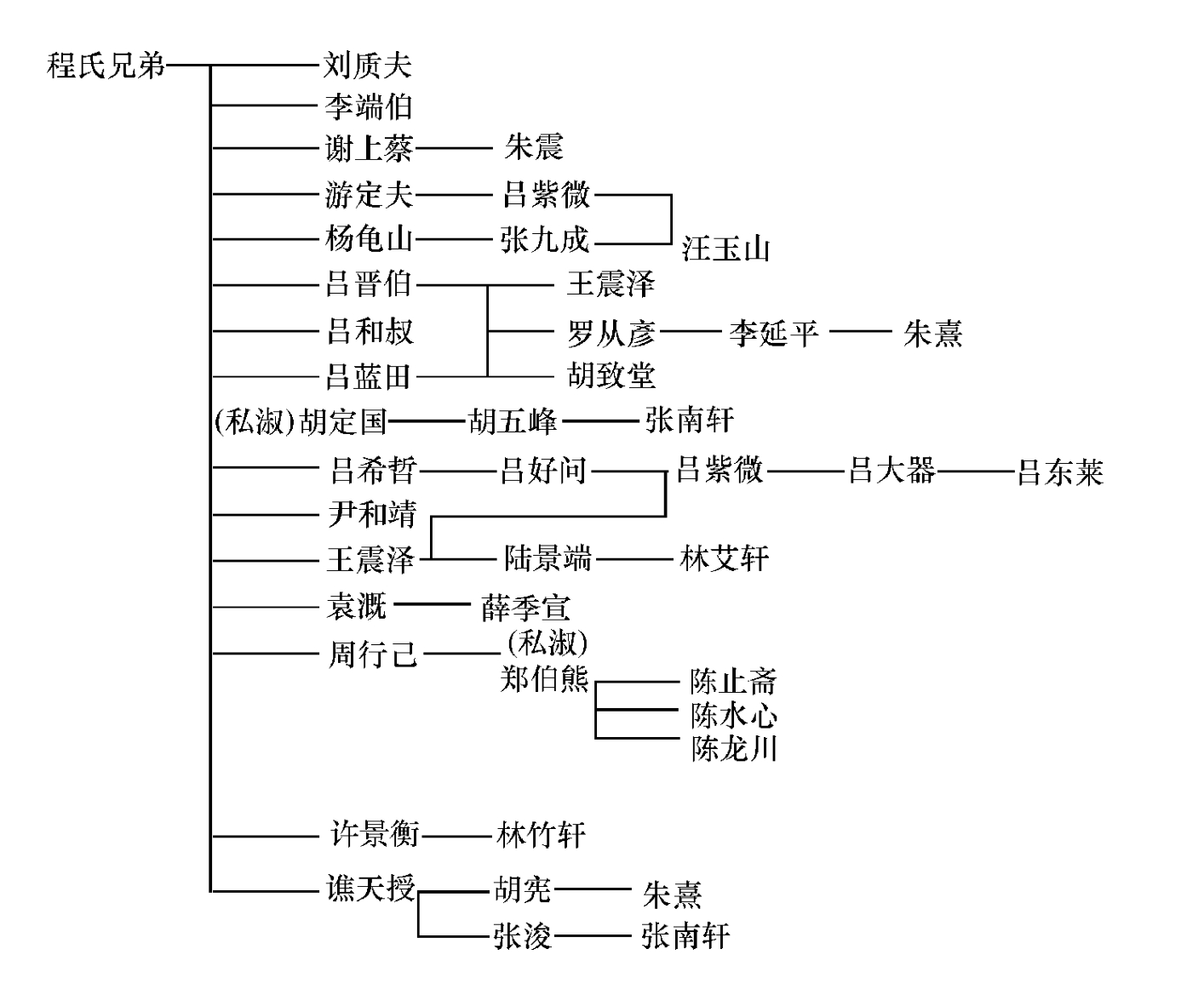

程门诸子

程明道、程伊川二人怀抱着昌明儒学的目的,倾注他们毕生的精力,从事于讲学授徒的工作。于是洛学大盛,他们的学生竟布满了全国。其中最著名的要推谢上蔡(名良佐)、杨龟山(名时)、游定夫(名酢)及吕蓝田(名大临)四人,他们就是所谓“程门四先生”。谢上蔡博闻强记,他的言论与禅学相近,著有《论语说》及《语录》3卷杨龟山性格和平,最为明道所属望。南宋的朱熹、张南轩、吕东莱,类皆属于他的系统。著有《语录》4卷、《文集》32卷及《三经义辨》等。游定夫著作完全散佚,其说已不可考。吕蓝田初受学于张横渠,后来又同程氏兄弟讨论学问,他博究群书,尤注重《礼》,这是出于张横渠学说的影响。著有《文集》28卷,《诗说》、《大学说》、《中庸说》各一卷,《礼记传》16卷,《孟子讲义》14卷。这样。程氏兄弟的学说之传入关中的有吕晋伯、吕叔和、吕蓝田;传入湖北的有谢上蔡;传入四川的有谯天授;传入浙江的有周行己等;传入江苏的有王震泽。流风余韵,普及四方。兹将程门诸子及其重要派别图示于下:

上表自刘质夫至三吕皆系受教于程氏兄弟的,自吕希哲以次则系专受教于伊川的。至同名互见者传受着两派之学。

朱熹(1130~1200)

朱熹字元晦,又字仲晦、晦菴;晦翁是他的别号,婺源人。他生于宋高宗建炎四年,死于宁宗庆元六年。父名松(字乔年,号韦斋),他是罗从彦的学生,举进士,做过司勋吏部郎。他因为不附和秦桧对金人议和的主张,辞职到福建去,做过一次延平尤溪的县尉,就住在尤溪城外毓秀峰下郑氏草堂,这就是朱熹诞生的地方。朱熹天资聪慧,五岁能诵《孝经》。他14岁的时候,父亲去世,遗嘱教他从籍溪的胡宪,白水的刘勉之,屏山的刘子翚三人问学,刘勉之、刘子翚均早殁,所以他从胡宪最久。年19,他登进士第,为同安县主簿,治绩卓著公余并究释老之学。年24,他徒步数百里,问学于他父亲的同学延平的李侗(字愿中,他也是罗从彦的学生,程伊川的三传弟子),因得承袭了“洛学”的正统,奠定了他的学说的基础。1175年(孝宗淳熙二年),他与吕东莱合编《近思录》。因了此书,他们同陆象山兄弟遂有鹅湖之会。这次集会在我国哲学史上是一件极有意义的事。1178年,他知南康军,注重于政治与教育两方面的推进。兴利除害,讲求荒政,这是他政治方面的工作。修复白鹿洞书院,订定学规,请陆象山来讲学;建立“五贤堂”,阐扬道德,整饬纲纪,这是他教育方面的工作。这样,他的声誉日隆一日。他又数上书弹劾当道,当道十分畏忌,因而时对他的言论和行动,加以干涉。韩伲胄当权的时候,反对派竟说朱子所传袭的“程学”是伪学,才诬中伤,无所不至。但他泰然自若,每日同他的弟子讲学;直至于死,未尝中辍。他著述宏富,哲学方面有《周易本义》、《周易启蒙》、《诗集传》、《诗序辨说》、《仪礼经传通解》、《仪礼经传集注》、《大学中庸章句》、或《问》、《论语孟子集注》、《论孟精义》、《中庸辑略》、《孝经刊误》、《太极图说解》、《通书解义》、《西铭解》、《近思录》、《语类》等;史学方面有《资治通鉴纲目》、《宋名臣言行录》、《伊洛渊源录》等;文学方面有《楚辞集注辨证》、《韩文考异》、《朱文公文集》、《续集》、《别集》等。

朱熹的宇宙论乃系周濂溪的太极说与程伊川的理气二元论的综合。在于濂溪,宇宙的根源为无极而太极。太极的动的方面是阳,太极的静的方面是阴。阴阳相感乃生五行(就是水、火、木、金、土五种元素)以至于万物。他既认阴阳是气,那么,太极是什么呢?对这一点,濂溪却没有明白的解释。在于伊川,万物的形体由于阴阳二气化生,而万物之所以会由阴阳化生,却由于理。他以为理与气虽是相即并存,可是理是抽象的,超时空的,精神的,是形而上的道;气是具体的,有时空性的,物质的,是形而下的器。这样,伊川所谓理与气并不完全是一件东西。朱子把这两说加以综合,树立了他的独得的见解。他以为宇宙的本体为太极,他并想用这太极来综合理气的二元。如太极是综合理气二元的东西,那么,太极照理应与理气二者有别。可是朱子却说:“太极只是一个理字,太极只是天地万物之理。”在他,太极也是理,而这种理却是无时不在,无地不在,超越时空的绝对的东西。那么,这太极绝对之理与理气相对之理究竟有怎么关系呢?朱子以为太极之理是指本体而言,理气之理是指作用而言。所以他以理气二元来说明现象界的事情,而结局这现象界的理气二元是仍须回返到太极(即理)的一元的。考朱子的思想之所以比较伊川更进一步的地方在于(一)以太极来综合理气二元,(二)对理气的关系有更精密的说明,(三)对所谓本体是从目的论的立场加以解释。

朱子,既认太极(即理)做宇宙万物的根源,所以他以为天地之中有太极,万物之中亦各有一太极。万物的本质既同为太极(理),那么,为什么万物相互之间有种种差别呢?关于这个问题的解答,他采取了张横渠的气一分殊与程伊川的理一分殊的见解。他以为万物虽系同具一理,可是所禀受的气却各有清浊偏正之别。这便是万物所以互有差别的原因了。至关于万物生成的次序,他又采取周濂溪《太极图说》的见解加以论述。他以为太极包含着动静之理,气依据这种理而营实际的动静,动而静,静而动,于是有阴阳的存在,阳变阴合而生水、火、木、金、土五行,由阴阳二种气与水、火、木、金、土五种元素混合而生万物。气的性质是轻清的,元素的性质是重浊的,天地生万物的次序是先有轻清的气,后有重浊的质。在太初混沌未分的时候,只有五行里面最轻清的水火,极清的火成为风霆雷电,日月星辰,极浊的水成为地,于是具体的世界便告完成。人类的产生最先是由阴阳的精气凝结而成。原人的产出由于“气化”后来从这两个原人再产生多数子孙,这便由于“形化”了。这乃是人的由来,其他生物也是一样。太极生生不穷,所以是无终的,天地万物是阴阳二气所形成的,所以是有终的。但是当天地万物终止的时候,新的天地万物又会发生出来。这是因为太极是生生不息的缘故。

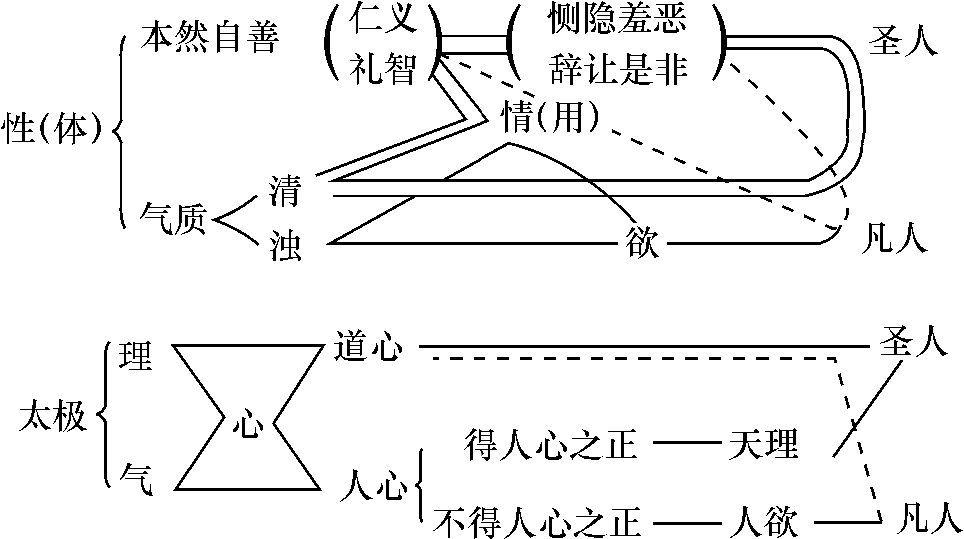

朱子又参酌横渠、伊川二人的人性说,并依据他自己的形而上学,树立了他的人性论。在他,性可以分为本然的(天地之性)与气质的(气质之性)两种。什么叫做本然的性呢?这乃是太极根本的妙用,为万人所同具的。什么叫做气质的性呢?这乃是阴阳二气交感的结果,为随人而各有不同的。前者从理产生,理是绝对的善,所以它也是至善纯一的。后者从气产生,各人所禀受的气是有清浊偏正的差别的,所以它也有善恶之分。本然之性决无不善,所谓恶的存在全出于气质之性。不过在他,本然的性与气质的性虽属不同,可是二者不能分别存在,恰和理与气的不能分别存在一样。他把本然的性比做水,把气质的性比做储水的器,假使没有器去储水,水就无安置的地方。同理,假使没有形体的气质的性,那么,无形体的本然的性又安置在什么地方呢?所以本然的性寓于气质的性之中,气质的性乃是具体的存在。水本是清明的,用干净的器来加储存,水固然仍是清明;但用污秽的器去加储存,那水就不得不变为污浊了。在这时候,本然的性虽说仍然存在,可是一成污浊以后,再求清明,大非易事。这样,本然的性每每受气质的性的影响,而个人气质不同,气质的性当然也就各别。圣人的气质清明,能够充分表现本然的性,可是一般人们的气质却系昏浊,不能完全表现本然的性,这是善恶的分别的由来。所以趋善避恶要在变化气质的性以恢复本然的性。朱子又以为禀受木气重的人多恻隐之心,而羞恶、辞让、是非之心因以闭塞;禀受金气重的人多羞恶之心,而恻隐、辞让、是非之心因以闭塞。至偏重水火的人亦可准此推论。只有合乎阴阳的特性平均具有五行的性质的,才是完全的气质的性,这乃是圣人所具有的。他这种说法当然受着汉儒的五行五德相配说的影响。

关于心的解释,张横渠主张“心统性情”;程伊川主张“在人为性,主于身为心”;朱子却把这两说加以综合。在他,心是一身的主宰,具有众理,能够应付万事心的本体叫做性,心的作用叫做情。孟子所谓仁、义、礼、智是性;恻隐、羞恶、辞让、是非是情,统摄性情的东西叫做心。就性的方面看,心是寂然不动的;就情的方面看,心是感而遂通的。欲是由情发生出来,所以有善恶的区别。这样,欲附属于情,情附属于性,那么,他的性说与心说实在没有什么不同。他把心区分为性与情恰和他把性区分为本然的与气质的一样,都是以理气二元论为根据的。就宇宙讲,理与气是对立的;就性讲,本然的性与气质的性是对立的,就心讲,性与情是对立的。这是他一贯的见解。他并且以为从理发出来的心乃系道心,从气发出来的心乃系人心。道心是绝对的善,但也易为情欲所蒙蔽,所以是“道心惟微”。得人心之正的是天理,不得人心之正(过与不及)的是人欲,所以是“人心惟危”。圣人与凡人都有人心,也都有道心,圣人饥食渴饮,这就是他也有人心的表现;小人(即凡人)有恻隐之心,这就是他也有道心的表现。用道心做一身的主宰,使人心屈从它的命令,这就是圣人的修养。现在我们为明瞭性与情,本然与气质以及理与心,道心与人心的各种关系起见引用日本的学者宇野哲人所作的两个图表(见他所著《支那哲学、史讲话》306、308两页)如下:

上面已经说过,朱子关于性的说法是张横渠、程伊川二人的主张的综合。他以为气质说起于张横渠、程伊川二人;孟子所谓性善,只讲到性的本然,却没有讲到气质之性;韩愈所谓性三品,不过是气质的性,却没有认识本然的性;其他学问家如荀子主张性恶,扬雄主张性善恶混,都只看到性的一面,都是对的,同时却都是不完全的。他以为只有把本然的性与气质的性二者并举,才能解释性的全体,才能解决自来学问家所聚讼的性的问题。他又对释迦的学说,加以批评,以为佛家把性看做空,看做无,已往是无,目前是无,万事万物都是无,甚至于“终日吃饭,却道不会咬着一粒米,终日着衣,却道不会挂着一条丝”(《语类》),所以得到了一个“色即是空,空即是色”的结论。儒家不然。照儒家讲,佛家所谓性便是圣人所谓心;心决不能说完全是空的,其中实具有万理;心中既有理,所以要格物,要致知,求得一个究竟的道理。佛家把心看做空,这是他们的根本的错误。

至朱子的伦理说,乃系远绍孔子的仁说,近承程明道的《识仁篇》的思想的。他以为仁是天地化生万物的心;万物的生成既基于天地,所以万物也各得天地之心以为心。换句话讲,天地化生万物乃系仁德的表现,万物既由天地所生,那么,万物的内心自然也有仁德的存在。“总摄贯通,无所不备”(《仁说》)是心的特性,也就是仁的特性。当情没有发动的时候,已有仁的本体的存在;当情发动了的时候,仁的功用是没有穷尽的。假使能够善加保存的话,这实在是众善的源泉,一切善行的根本。他不仅把仁放在一切德目的首位,而且以为仁包括义、礼、智,好像四时的春包括夏、秋,冬,乾德的元包括亨、利、贞,五行的木包括火、金、水、土一样;这是因为仁是本体,义是实现仁的手段,礼是实现仁的规则,智是实现仁的分辨的缘故。这样,他所谓仁实是伦理上最高的标准,“求仁”实是修养最后的目标。

那么,实现“求仁”的目标的方法——修养的方法是什么呢?在于朱子,修养的方法有二种:一为居敬,一为穷理。前者是内面的精神陶冶的方法;后者是外面的知识探求的方法,他以为由内及外,由外及内,内外合一,融会贯通,这才是我们修养应取的途径。这种论调明显地是以程伊川的“涵养须用敬,进德在致知”的说法做根据的。他所谓居敬是指“集中精神,不被物欲所引诱”而言,也就是程伊川所谓“主一无适”,《中庸》所谓《尊德性》,《孟子》所谓“存心养性”的意思。居敬的方法又分为体察与静坐两种工夫。他说:“持敬当以静为主,须于不做工夫时频频体察,久则自熟。……若觉言语多,便须简默,意志疎阔,则加细密,轻浮浅易,便须深沉重厚。”(《语类》)他这种“体察”的说法似出于周濂溪、程伊川学说的影响。他又说:“静坐非如坐禅入坐,断绝思虑;只是收敛此心,使毋走于闲思虑而已。此心湛然无事,自然专一,及其有事,随事应事;事已则复湛然矣。”(《语类》)关于这种静坐他虽说精神上与佛家的禅定不同,但实际上我们却以为与佛家所谓禅定并无明显的区别。朱子的“静坐”的主张似出于李侗的那种带有禅味的学说的影响。

他所谓穷理是指“推究天下万事万物的究竟”而言,也就是《大学》所谓“致知在格物”,程伊川所谓“进德在致知”的意思。他首先解释知与行的关系,以为知与行是互相关联不能分开的,好像目与足的互相关联一样。只有目,没有足,是行不动的,只有足,没有目,是看不见的。能够行,便能够看,不能够看,怎样能够行呢?从先后方面讲,知在先;从轻重方面讲,行为重知愈明,行愈笃;行愈笃,知益明。所以知行二者在修养上是决不可偏废的。《大学》所谓“先致其知”,《中庸》把知摆在仁勇之前,这些都是因为“先知得,后行得”的缘故。他这种“先知后行”的说法与王阳明那种“知行合一”的见解自然迥不相同。其次,他又说明致知与格物的意义,以为“知”是知识,包括天地间全部的知识;“格”是穷究,穷究万事万物的究竟以冀获得各种知识,这便是致知,便是格物。他对格物致知的具体方法也会论及。他说:“格物十事,格得九事通透,即一事未通透不妨;一事只格得九分,一分不通透最不可,须穷到十分。”他又说:“所谓不必尽穷天下之物者,如十事已穷得八九,则一二虽未穷得,将来凑会,自能见得。又如四方已穷得,中央虽未穷得,毕竟是在中间了,将来贯通,自能见得。”“至其用力之久,而一旦豁然贯通焉。则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。”(大学章句)这与程伊川所谓“但积累多后,自当脱然有悟处”,完全是同一的说法。最后他又以为穷理必须读书,因为天地间万物万物的精蕴都被包括着在圣贤的著述里面的缘故。读书的方法分熟读与精思两种,并且学者在读书时尤须耐烦仔细才行。

在于朱子,教育的目的在于变化气质的性,恢复本然的性,使一般学者都能以圣贤自任都能从事于修身、齐家、治国、平天下的事业。为学的人们务须立志与有毅力。为学的方法则在博学,在审问,在慎思,在明辨,在笃行。他以为科举是“法弊”,教师所传授的与夫学生所学习的都是“忘本逐末,怀利去义,而无复先王之意”(静江学府记)。他攻斥“学校为虚文,而无所与于道德政理之实”(同上)。这样,当时的教育制度深为朱子所不满。在他,理想的教育制度应该分小学与大学二种,小学的课程须注重礼、乐、射、御、书、数及孝、弟、忠、信的训练,大学的课程须注重致知、格物及孝、弟、忠、信的理论。小学与大学虽说区分为二,可是行为的训练与理论的传授,在根本方针上都应该是一贯的。

朱子又以为政治的基本在于人治。他以为在统治国家上面实有一定的道理永远存在着。“顺之者成”为尧舜,“逆之者败”为幽厉。所以《书经·大禹谟》所谓“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”这几句话乃系尧舜禹相传的秘诀。人君首先应该对人心与道心,天理与人欲加以区别,自己的一切行动与措置都须求合乎中的原理。他又以为“法弊”易于更改,由人类的私心所产生的那种“时弊”是难于变更的。他主张任贤,注重感化。总括一句话,人治重于法冶是他政治上的根本主张。他又主张仁义先于功利;整理官制,以增加行政效率;整理财赋,以苏民困;移兵屯田,以减轻民力;严刑治贼,以保护无辜;这些都是他对政治的意见。

朱子说:“河南程氏两夫子出,而有以接乎孟氏之传。……虽以熹之不敏,亦幸私淑而与有闻焉。”(大学章句序)他的门人黄干也说:“道之正统,待人而后传。……由孔子而后。曾子、子思继其微,至孟子而始著。由孟子而后,周子、张子继其绝,至熹而始著。”(宋文卷四百二十九)朱子的学说大体是以程伊川的见解为经,以周濂溪、张横渠、程明道及程门诸子的见解为纬,再参以孔、《易经》、《大学》、《中庸》的思想结合而成的。他把自来的学说加以综合,加以扩充,树立了一个有体系的理气二元论。他对于宇宙、心性、伦理、知识、教育、政治诸问题,都给与了一贯的说明。他的研究的范围实包括有哲学、文学、史学各方面。他本着批评的精神,运用缜密的方法,匡正了自来许多学问家的谬见,解决了不少自来聚讼的问题。他这种精神与方法不但对于后来义理之学有莫大的影响,即于清代考证之学也是极有关系的。固然,他的学说之中,难免也有矛盾与错误的地方,可是他博学多识,著述宏富,在我国过去学术界中确有宏大的贡献。总括说,他是一个集自来学问的大成的学问家,也是一个承先启后的思想家,日本有人把他比做希腊的Aristotle与德国的Kant,以为他是中国在孔子以后的第一个大学问家,这话也是不无一理的。

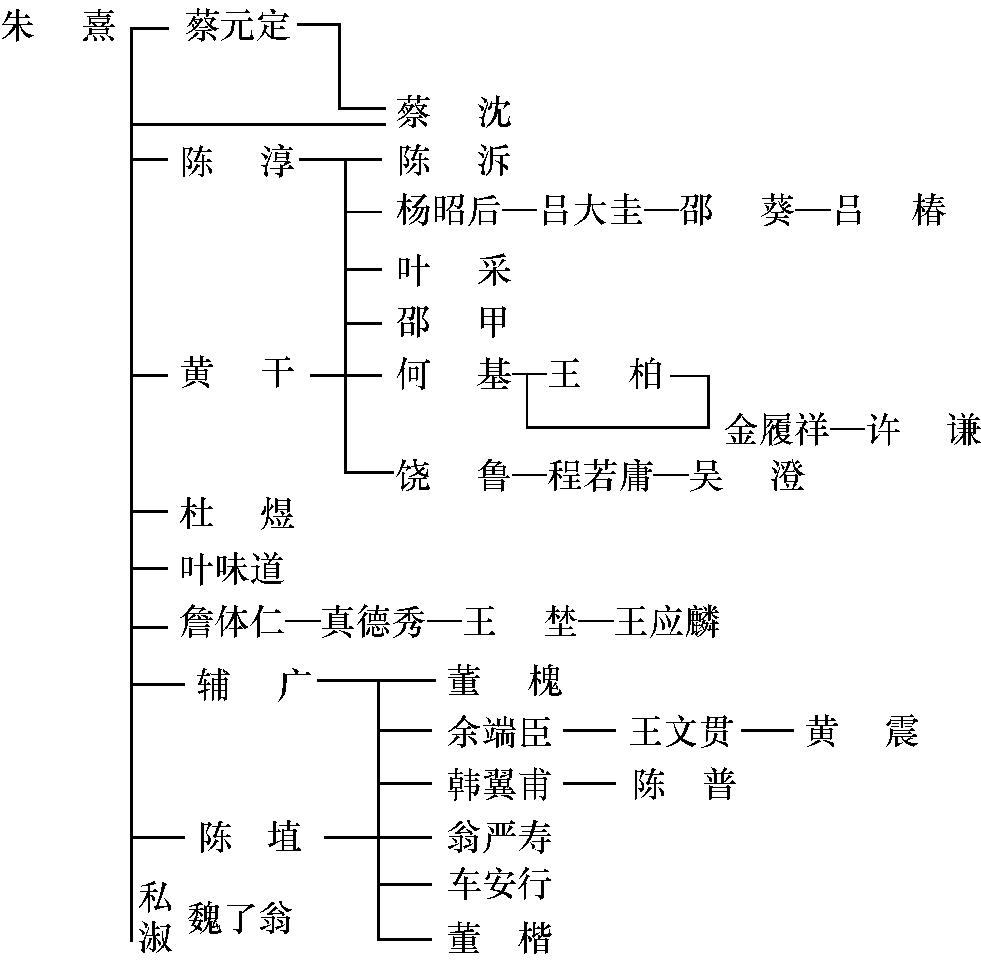

朱熹门人

朱熹的门弟虽说很多,可是能够把他的学说加以发挥光大的却为数寥寥。蔡元定(字季道)、蔡沈(字仲默)、黄干(字直卿)、陈淳(字安卿)四人实为朱熹门人的代表。蔡元定对于程氏《语录》、邵氏《经世》、张氏《正蒙》三书,有深刻的研究,其他如天文、地理、乐律、历数、兵阵等学问无所不窥。他从朱子问学最久,精识博闻,是朱子门人的领袖。他著有《大衍详说》,《律吕新书》,《燕乐原辨》,《皇极经世》,《太玄》、《潜虚指要》,《洪范解》,《八阵图说》等。蔡沈是蔡元定最小的儿子,幼承家教,长师朱熹,所以他的学问是有渊源的。他同他的父亲一样,都推重邵康节的《皇极经世书》。可是他根据《易大传》、《洪范》的原理,用奇数的数理来说明一切现象,这是与邵康节之以偶数来加说明者不同。他的著作,以《书经集传》、《洪范皇极内篇》为最有名。黄干是朱熹的子壻,真能获得师傅,是一个“有体有用”的学者。他著有《经解》及《勉斋文集》。陈淳的学说,虽少创见,但对于师训的传述,理、气、心、性、命、仁等意义的解释,颇能博采众说,阐发精义,达到融会贯通的地步。著有《论孟学庸口义》,《性理字义详讲》及《文集》。朱子的学说传入福建北部的有蔡元定父子等支,南部有陈淳、陈泝等支;传入四川的有魏了翁一支;浙江朱派学说最盛;在金华有黄干、杜煜等支,在四明有叶味道、詹体仁等支,在绍兴有辅广一支,在渐东南部有陈埴等支,从这种分布的区域上我们可以想见朱派学说的影响的广大了,兹将朱熹门人及其重要派别图示于下:

陆象山(1139~1192)

陆象山名九渊,字子静,抚州金谿人。他生于宋高宗绍兴九年,死于光宗绍熙三年。父名贺,生有六子,象山居末。他同他的四兄九韶,五兄九龄都是南宋有名的哲学家。陆氏的学说由九韶开端,九龄继起,而九渊集其大成。他三四岁的时候,即对他的父亲问天地的究竟。后来听到他人读程伊川的学说,以为与孔孟的言论不合;读《论语》,又怀疑到有子的言论,以为未免支离,年十岁,他读古书,至宇宙二字,忽然有所感悟说,“宇宙内事,乃己分内事;己分内事,乃宇宙内事。”1172年(孝宗乾道八年),他登进士第,受知于吕东莱。1174年(淳熙元年),授靖安主簿。明年,他同陆九龄与朱熹曾于鹅湖寺讨论学问,于是有朱陆两派学说的争论,可是他们往复甚密,私人的友谊反而愈增亲厚。1191年(光宗绍熙二年),他知荆门军。他曾经结卢于云台山,山形似象,因自号“象山翁”。四方从学者甚众。著有《象山文集》及《语录》。

由他年幼时所感悟到的“宇宙内事乃己分内事;己分内事乃宇宙内事”而推阐到心即理的结论,这是陆象山的根本思想。在他,所谓理瀰遍充塞于整个宇宙。理就是“道外无事,事外无道”的道。就天的方面讲,叫做阴阳;就地的方面讲,叫做刚柔;就人的方面讲,叫做仁义。天地万物之所以生存,莫不是依据这个理的缘故。他把这个理又加以唯心的考察。他说:“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。东海有圣人出焉,此心同也,此理同也;西海有圣人出焉,此心同也,此理同也;南海北海有圣人出焉,此心同也,此理同也;千百世之上,有圣人出焉,此心同也,此理同也;千百世之下,有圣人出焉,此心同也,此理同也。”(全集三十六年谱)又说:“心一心也,理一理也,至当归一,精义无二;此心此理,实不容有二。”(与会宅之书)他并以为孔子所谓“吾道一以贯之”,孟子所谓“夫道一而已矣”就是心,就是理。这样,心与理是一件东西,心是唯一无二的。所谓道心与人心,天理与人欲的区别,都是把心加以分割的谬见。根据他的见解,所谓“人心惟危,道心惟微”决不应如一般学者(指朱熹一派)所主张的样子,把人心当做人欲解,把道心当做天理解。其实,心只有一个;就人的方面讲,“罔念作狂,克念作圣”(《语录》),此所谓危,就道的方面讲,“无声无臭,无形无体”(《语录》),此所谓微。一切天地万物的现象都是心的现象;离开了心,便没有天地万物的存在。总括一句,有心的存在,然后有物的存在,只有心才是唯一的实在。所以他有“心即理”的主张,他是一个彻底的唯心论者。

在于象山,以为性是至善的,无所谓本然与气质,也无所谓性与情与才的区别,只要明白本心——固有的良知良能,只要明白“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”的道理,就会达到至善的境界——仁的境界。所以他说:“仁即此心也,此理也。”(与会宅之书)那么,为什么事实上会有贤愚不肖的区别呢?在他,贤人为意见所蒙蔽,这是过的表现;愚不肖为物欲所蒙蔽,这是不及的表现;过与不及都是使我们失却本心的。所谓“先立其大者”就是首先必须知这个心,这个理,这个仁。这种见解与程明道的《识仁篇》中“学者须先识仁”的说法是相同的。本心既是明白,那么,谨守此心,时习此心,我们就自然会达到“万物皆备于我”“六经皆我注脚”的境界了。这种主张与程明道的《定性书》中“廓然而大公,物来而顺应”的说法又是没有区别的。这样,象山所主张的修养法首先在明白本心,然而加以发挥;那种穷索的方法,那种穷理的工夫,都是不必要的。这种思想出诸禅宗,自不待言。

自从程明道、程伊川兄弟二人各站在自己的立场上,树立了两种不同的学说的基础以来,朱熹把程伊川的学说加以充实,于是产生了理学一派的主张;陆象山把程明道的思想加以扩充,于是产生了心学一派的主张。现在拟把朱熹和陆象山的学说从各方面加以比较。

第一,就本体论讲:朱熹以为造成天地万物的气的背后还有一个理的存在,理与气同是宇宙万物的两个根原,这是理气二元论的见解。象山却以为“理充塞万物”,“吾心便是宇宙”,心即是理,把心当做宇宙唯一的根原,这是唯心一元论的见解。

第二,就心性说讲:朱熹根据他的理气二元论,于是有本然的性与气质的性,人心与道心,天理与人欲互相对立的那种主张;象山却根据他的心即理的一元论,于是有人性至善人天合一的那种主张。

第三,就修养方法讲朱熹以居敬穷理为修养的工夫,注重格物与致知,注重客观的与归纳的研究。象山却以明理为修养的方法,注重德性,注重主观的与演绎的研究。大体讲,朱熹偏重“道问学”而象山却是偏重“尊德性”的。(以上宋儒)

陈白沙(1428~1500)

元代四方多事,偏重武功,文教殊衰。明代的学问发端于刘基与宋濂,其后方孝孺薛瑄、吴与弼等相继而起。刘基为创业的元勋,功业煊赫,宋濂的文章名掩一代,而方孝孺的气节所以鼓舞后世之士气者其力至宏,可是由哲学史上言,他们的思想别无值得论述之点。薛敬轩(瑄字)为纯粹的学者,著有《读书录》,但其议论也不过是宋儒学说的注释。吴康斋(与弼字)不轻著述,注重实践,思想虽不足观,然门下大儒辈出,如胡敬斋(名居仁),陈白沙(名献章)及娄一斋(名谅),其最著者。胡敬斋之学以敬为主,以为操存与涵养系静中的工夫,思索与省察系动上的工夫。他反对学者专事静坐,以为静而忘动,必流于禅,这乃是士子的通弊。所著《居业录》,颇值一读。娄一斋以收放心为居敬之门,阳明出其门下。到了陈白沙,明代之学始现变化的征兆,故将陈氏的学说特在此地加以叙述。要之,在于明初,朱子之学风靡一世。朱子主张居敬穷理,其流弊在于支离,而明初的学者不仅支离而已,且大都墨守旧说,又有固陋的弊病。乃吴康斋与其门人出学风稍变,尤其是陈白沙,对于从来支离固陋的积习力加摧毁。一至阳明,所谓明儒之学遂告大成。

陈白沙名献章,字公甫,石斋是他的别号。他是新会白沙里人,世称白沙先生。他生于明宣宗宣德三年,死于孝宗弘治十三年。年19(1446),举广东乡试,明年会试中式入国子监读书。27岁的时候到抚州崇仁地方,向讲程朱学说的吴康斋问学,后来仍回到白沙。他绝意科举,废寝忘食,想在书本里探求一些学问,可是结果却是徒劳无功。于是他筑了一座春阳台,实行静坐的工夫,不出门外者数年,他才自信地说:“作圣之功,其在兹乎?”(复赵提学书)1466年,复游太学。祭酒邢让读到他的诗文,赞扬备至,因此名动京师。归后门徒益多。当时布政使彭韶,都御史朱英等交相举荐,他遂被召入朝,后因一般大臣的阻挠,仅受翰林院检讨而归。其后屡荐不起。卒年73。著有《白沙子集》。

白沙初从吴康斋所学的是程朱一派的理学,后来他自己觉得不满,实行静坐,于是遂转到陆象山心学一派的路上,所以虚静是他的根本思想,这与周濂溪的主静说颇相仿佛。根据他的见解,吾人终日所从事的,只是这个理的收拾,理无内外,无终始,是一个充塞天地,运行不息的东西。宇宙万物的生成都由于这个理。这个理也就是他所谓“心之体”。有了这个“心之体”来做把柄,那么,古今中外,上下四方,就都可以一齐穿纽起来,收拾起来。这样,他和象山一样,也是一个彻底的唯心论者。他说:“人心上容留一物不得,才著一物则有碍。且如功业要做,固是美事;若心心念念只在功业上,此心便不广大,便是有累之心。是以圣贤之心,廓然若无,感而遂应,不感则不应。又不特圣贤如此,人心本体皆一般。只要养之以静,便自开大。”(与谢元吉书)所以他主张静坐。他说:“为学须从静坐中养出个端倪来,方有商量处。”(与贺克恭书)他以为静坐久了便能看到“心之体”。他说:“隐然呈露,常如有物。日用间种种应酬,随吾所欲,如马之御术勒也;体认物理,稽诸圣训,各有头绪来历,如水之有源委也。”(复赵提学书)他写文章的时候,常常引用“静坐”、“惺惺”、“调息”等术语,所以当时程朱一派的学者对他竟加了一个“禅子”的名称。关于此种批评,在自命为儒家正统的他,当然不能予以承认。可是那种“廓然若无,感而后应,不感则不应”的论调以及注重静坐的那种主张,完全脱胎于佛家的禅定,却是无可讳言的。

王阳明(1472~1528)

王阳明名守仁,字伯安,自号阳明子,学者称他为阳明先生。他是余姚人。他生于明宪宗成化八年,死于世宗嘉靖七年。父名华,是成化十七年(1481)进士第一人,做过南京吏部尚书。阳明天资豪迈不羁,少时便慨然有经略四方之志。当他18岁的时候,经过广信地方,拜谒了娄一斋听到格物的学说,大喜,以为圣人是可以学得到的。年20,举浙江乡试。明年,他参加会试,落了第。他在京师把朱熹全部的著作,仔细研究一番。想脚踏实地做些格物的工夫。他曾经同他的一位朋友试格过庭前的竹子,他的朋友格了三天即病,他自己格了七天也病了,可是对于竹子始终没有格出一些道理来,他因此十分懊丧。年24,他第二次参加会试,又遭落第,于是回到家里,联合几个朋友,结诗社于龙山寺,转变了他治学的兴趣,从事于文学的探究。年25,他又来京师。那时边事紧急,他深感国家军事人才的缺乏,便留意兵法,遍读了兵家的秘书。后来他运用朱熹所谓“循序致精”的方法研究儒家的经典,结果依旧感到厌倦。他偶然听到道士谈论养生的方法,又起了入山修道的念头,可是这始终不过是他心中的一个幻想,他并未加以实行。年28,他第三次参加会试,中了进士。明年,他做过刑部云南清吏司主事。又明年,奉旨往江北一带决囚。他曾经游九华山,同道士们讨论玄理以后,在会稽山阳明洞傍筑了一所房子,学习道家“导引”的方法。年33,他办理山东乡试,补兵部武选司主事。明年,他在京师开始聚徒讲学,与陈白沙的高足弟子湛若水相约,共同担负昌明圣学的责任。当时士大夫多讲究词章,不懂得有什么性理之学,即斥他为立异好名。年35,他触怒了权臣刘瑾,被贬为贵州龙场驿丞,途中险些断送了性命。他在龙场驿,历尽了人世的艰苦,而他后半生光荣的事业,却是以此为起点的。他在龙场驿,有一天的夜半,静坐默想,忽然悟到格物致知的本旨,以为“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”(《年谱》)。他的心学便是从此出发的。年38,他主讲贵阳书院,倡“知行合一”的学说。后来刘瑾伏诛,他升庐陵知县,此后历任吏部主事,员外郎,郎中,南京太仆寺少卿。年43,升任鸿胪寺卿,专以致良知的主张传授学者,年45,他任右佥都御史,巡抚南赣汀漳等府。他肃清了许多的匪寇,讨平了宸濠的叛变,武宗因他建有大功,任他做南京兵部尚书,封新建伯。那时候他年正50岁。50岁以后,他的学说的三大纲领——心即理说,知行合一说,致良知说,都已完成,于是摆脱政务的纷扰,在稽山书院和龙泉寺的中天阁讲学,门徒甚盛。尤其是天泉桥那一次的聚宴,参加的人数以百计,饮酒赋诗,泛舟赏月,最称盛会。他在死的前一年,奉命到思田去平苗乱,临行,他的门徒钱绪山同王龙溪论学的意见不合,他在天泉桥上对他们加以批评,并且再三郑重地嘱咐他们以后讲学不要失掉了他的宗旨。这便是后来引起学者们发生争论的“天泉证道”。湛若水曾经说阳明“初溺于任侠之习,再溺于骑射之习,三溺于词章之习,四溺于神仙之习,五溺于佛氏之习,正德丙寅(1506)始归于坚贤之学”(湛若水阳明墓志铭)。这确是阳明治学为人的一个节略。他的遗著有《王文成公全书》,其中《传习录》一种,尤为他的学说的精髓。

阳明继承陆象山的“心即理”的思想,建立了他的绝对的唯心论。他所树立的三大学说就是心即理说,知行合一说及致良知说,据他的见解,心是一个灵明,这个灵明充塞天地,这是天地万物的主宰。天地与灵明是分不开的。脱离了灵明,固然没有天地万物的存在;脱离了天地万物,灵明也就不能成立。他以为物理不在我心以外在我心以外去求物理,物理是不存在的;离开了物理去求我心,我心又是什么?理是心的本体,物就是理。譬如在忠君、孝亲这两件事,有忠君孝亲的心,就有忠孝的理;反过来说,没有忠君孝亲的心,那里还有忠孝的理?进一步说,心不特是一身的主宰,而且是统辖着整个宇宙的那种理。理虽说散在万事里面,可是这却不外乎一人的心,所以物理是不在于我心以外的。理只有一个,理的凝聚叫做“性”,凝聚的主宰叫做“心”,主宰的发动叫做“意”,发动的明觉叫做“知”,明觉的感应叫做“物”。所以就物的方面讲,叫做“格”,就知的方面讲,叫做“致”,就意的方面讲,叫做“诚”,就心的方面讲,叫做“正”,这样,所谓正,所谓诚,所谓致,所谓格,都是以这个理为其对象的,总之,在他,理是心的本体,理决不在于我心以外,换句话说,心就是理。这是他的心即理说。

朱子所谓“格物在即物而穷其理”的说法,乃系主张在我心以外去求事物中的理。这样,朱子把心与理分做二截,所以他更主张先知后行为为学应有的次第。可是在于阳明,理却是心的本体,物理不在我心以外。求理于我心,这才是圣门知行合一的遗教。他把《大学》里的“如好好色,如恶恶臭”两句话当作知行合一说的好例子。看到好色,属知的方面;爱好好色,属行的方面,看到了那好色,自然会爱好,并不是看到了以后,又立一个心去爱好。同样,闻到那恶臭,自然会厌恶,并不是闻到了以后,又立一个心去厌恶。如鼻塞的人,虽说恶臭在跟前,鼻里面没有闻过,所以不会厌恶,这是因为他不会知道恶臭的缘故。好比说某人知孝,某人知弟,一定是那个人行过孝,行过弟,才能够说他知孝,知弟。只知道说些孝弟的道理便算知孝知弟,那是不能够成立的。好比知痛,一定是自己已经痛过才知道痛。知寒知饥一定是自己已经寒过,已经饥过了。他说:“知是行的主意,行是知的工夫。知是行之始,行是知之成。”(《传习录》)又说:“知之真切笃实处,即是行;行之明觉精密处,即是知;知行工夫,本不可离。”(《答顾东桥书》)这样,《大学》所谓致知所谓格物,所谓诚意,所谓正心,不过是一件事的各个方面,其间并无先后的次第。梁启超解释说:“不是格完物才去致知,致完知才去诚意;倒是欲诚意须以致知为条件,欲致知须以格物为条件,正如欲求饱便须吃饭,欲吃饭便须拿筷子端碗。吃饭,求饱,拿筷子,端碗,虽像有几个名目,其实只是一件事,并无所谓次第,这便是知行合一。”(王阳明知行合一之教)这是阳明的知行合一说。这种知行合一说与希腊大哲Socrates的知德合一说颇多类似之点。

《孟子》里说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”“是非之心,知也。”“是非之心,人皆有之。”这些都是阳明致良知说的根据。他把“良知”这两个字与《大学》“致知在格物”加以联络,树立了他独创的致良知说。什么叫做良知呢?在他,良知是心的本体,是天理,是真吾,是未发之中,是廓然大公,寂然不动的本体,也就是《大学》所谓“明德”的本体。这包含着昭明灵觉圆融洞彻的性质。这充塞宇宙,贯通古今。换一句话,良知是超越空间及时间的限制的,是先天的,是人人所同具的,是草木瓦石也是无一不具的东西。人心本具良知,所以不拘圣愚之分,人心原是至善的。例如我们看到小孩要掉落到井里,就会发生怵惕恻隐的心理;看到鸟兽的哀鸣觳觫,就会发生不忍的心理;看到草木的摧折,就会发生悯惜的心理;看到瓦石的毁坏,就会发生顾惜的心理。这样,把心与小孩、鸟兽、草木、瓦石与天地万物合为一体,就是他所谓“一体之仁”。那么,为什么会有恶的产生呢?这是因为我们的良知为私欲所蔽的缘故。把天地万物看做一体,把天下看做一家,把国家看做一身的人是“大人”;为欲所动,为私所蔽,以形骸区分你我的人是“小人”。假使不为私欲所蔽的话,虽说是小人的心,只要有“一体之仁”,也就是大人;假使为私欲所蔽的话,虽说是大人的心,可是分隔隘陋,也就是小人了。所以大人之学在明德,在亲民,然后才能达到至善的目的。明德是所以树立万物一体的根本,亲民(君臣、父子、夫妇、朋友以至于山川、神鬼、鸟兽、草木)是所以达到万物一体的步骤。这样,明明德必须亲民,亲民就是为着明明德了。明德的本体是良知,那么,明明德与亲民也就是致良知。他又解释《大学》所谓修身、正心、诚意、致知、格物五个条件的意义。他以为身是心的形体,修身就是为善去恶的意思,心是一身的主宰,身不能自动地为善去恶,所以修身必先正心。心的本体是善,因为意念的发动才有不正,所以正心必先诚意。意欲的发动有善恶,善恶的辨明有赖于致知——致我心的良知,所以诚意必先致知。意念的发动必有所在的事,这种就是物,格物是正每件事的不正使归于正的意思,也就是为善去恶的意思。致良知不是悬空无实的,是实有其事的,所以致知在格物。所以《大学》说,“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修”。这都是一件事上面的各种不可缺乏的条件。就工夫讲,各种条件虽有先后的分别,但就实质讲,各种条件却是同一事的各个方面,无所谓先后与重轻的。假使能够格物、致知、诚意、正心、修身以至于齐家、治国、平天下,那么,这个人就可以说是与天地万物合为一体,也就可以说是实现了明德,达到了至善的目的了。这才是他所谓“尧舜之正传,孔氏之心印”(《大学问》)。这是他的致良知说。

上面已经说过,心即理说,知行合一说及致良知说系阳明学说的三大纲领,而这乃是依据他治学的先后程序而划分的。可是就阳明的思想的内容加以考察,这三种说法却是前后一贯互相关联的。他一面以为心的本体是纯乎天理,心的虚灵明觉就是良知,可是良知也有昏昧的时候,这就是因为良知受蔽于私欲的缘故。所以,去人欲,存天理,便是致良知。良知属知的方面,致良知便是知行的合一。所以他说:“求理于吾心,此圣门知行合一之教。”(答顾东桥书)他在另一面又以为致知格物就是致我心的良知于事事物物,这样,心与理是合一的。他说:“致吾心之良知者,致知也;事事物物皆得其理者,格物也;是合心与理为一者也。”(同上)由此可见致良知说,心即理说及知行合一说都是互相贯通不相分离的了。他的弟子钱绪山为着使学者便于记忆起见,把阳明平日的教言编成四句口诀,就是所谓《四句教》。《四句教》说:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”而他的另一个弟子王龙溪却以为这《四句教》是不彻底的,所以龙溪也另外说了四句:“若说心体是无善无恶,意亦是无善无恶的意;知亦是无善无恶的知,物亦是无善无恶的物。”可是阳明自己却对于这两种说法,都加以首肯,以为龙溪所主张的工夫,是顿悟的学问,绪山所主张的工夫,是渐修的学问,前者对利根之人可以适用,后者则对利根以次的人可以适用,所以二说各含一理,未可偏废。这就是有名的“天泉证道问答。”

阳明批评过佛道两家的学说。他以为道家所说的虚,是以养生为目标的,佛家所说的无,是以脱离生死苦海为目标的。这样,二家在本体上已经加了一些意思,因此,二家所谓虚无已失虚无的本色,而他们对于本体也就不能得其真面目了。我们还不如说良知的好。良知的虚是天的太虚;良知的无是太虚的无形。日月,风雷,山川,鸟兽,凡是具有形体的东西,都在太虚无形里面发展流行,对于本体并无丝毫的障碍,所以我们不必如二家一样加以排除。

他对修养,主张事上磨练。他以为就心之本体讲,是静的;就心之作用讲,却是动的。动静能够合一,才是真静。动亦定,静亦定,才是真定。所以要想达到我心纯乎天理,无一毫人欲之私的境界,我们必须在人欲尚未发生以前,加以预防的工夫,在将发生的时候,加以克制的工夫;总括一句,我们必须在事上磨练。宋儒所主张的静坐对于收敛此心固然不无益处;可是像明儒陈白沙等认静坐是修养唯一的方法,则为阳明所反对的。

他又论爱的差等问题,以为对人类与对禽兽草木,对路人与对至亲,应有彼此厚薄的分别,这是良知上自然的条理,任何人所不宜逾越的。父子兄弟的爱是人心生意发端的地方,好像木的抽芽是木的生意发端的地方一样。从父子兄弟的爱而仁民,而爱物,与木之由抽芽而发干,生枝,生叶,是同样的道理。所以阳明所主张的是那种渐进的,生生不息的仁,是从来儒家所提倡的那种在推进步骤上具有差别的爱。

他论教育,以为修道就是教育,致良知是修道,所以他所主张的教育的目的在于使人各致良知——去人欲,存天理。为学的人首宜立志。为学的人如不立志,好像一只没有舵的船,一匹没有衔的马,漂荡奔逸,自然无所成就。我们必须首先立志为圣贤,然后才能达到去人欲、存天理的境地,他排斥书本上与口耳上的知识,以为记诵广了,适足以增长骄傲的态度;知识多了,反会使人做出不良的行为;闻见博了,反会使人好辩;词章富了,反会使人伪饰;这种知识不特无益,实反有害。他主张教育不仅应使少数优秀的人立志为圣贤,并宜因材施教,使农工商各阶级的份子各守自己的职分,努力自己的业务,以便共同维持社会的秩序。最后,他对于儿童,特别予以重视,以为儿童的天性好游戏,畏拘束,好像草木的开始萌芽一样,加以舒展,自会畅达,加以摧挠,自会衰痿。所以我们在儿童教育上必须运用顺导、调理、潜移、默化等方法,庶使儿童欢欣鼓舞,得以自由生长。反之,若用强迫的方法使儿童从事于学习,这便会引起儿童的反感,结局会使儿童“视学舍为囹狱而不肯入,视师长如寇仇而不欲见,规避掩覆以遂其嬉游,设诈诡以肆其顽鄙。”(训蒙大意)这种思想与现代教育理论颇相吻合。

我们如可以说程伊川开理学的端绪,朱熹集理学的大成,那么,同样,我们也可以说陆象山开心学的端绪,王阳明集心学的大成。程朱的理学与陆王的心学虽说是宋明思想界的二大主潮,可是从南宋末年到明代中叶,朱熹的学说造成了一个独占的局面。当时一般人士往往斥陆象山的学说为异端,为禅学,便是一个明证。自从明永乐年间编纂《五经大全》、《四书大全》、《性理大全》等以供进士应试之用以后,朱熹的学说一变而为官学,更是风靡一世了。诚然,朱熹自己是一个博览群书贯通古今的学问家。可是在于明代,他这一派的门徒表面上从标榜着即物穷理的师说,实际上所研究的却不过是《近思录》、《四书集注》一类的著作(换一句话,朱熹一家之学)罢了。探讨的范围既是这样狭隘,他们所获得的知识当然十分有限,他们所具有的见解当然也就难免是固陋与空疏。在这种固陋空疏的朱学的空气弥漫于整个思想界的时代,乃有豪迈果敢的王阳明的崛起。他揭举心学的大纛,唱导“心即理”,“知行合一”,“致良知”等的学说,引起了一个革新思想的大运动,好像晴空里掷了一个霹雳一样。对于他的学说,赞成的人固然很多;可是反对的人亦复不少——尤其是朱熹一派的学者曾加以强烈的攻击。他生当朱学成为官学的时候,因受不了四面环攻的威胁,他曾著《朱子晚年定论》一面表明朱陆两派学说的始异晚同;一面指示自己与朱熹的言论并无差异。虽说他自认为这是“委曲调停”可是这仍无补于心学理学根本上的冲突。朱熹说:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”又说:“论先后,知为先;论轻重,行为重。”在于朱熹,心与理,知与行都是并立的,阳明说:“所谓致知格物者,致吾心之良知于事事物物也……致吾心之良知,致知也;事事物物皆得其其理者,格物也;是合心与理为一者也。”又说:“知是行之始,行是知之成。”在于阳明,心即是理,知即是行,心与理,知与行都是一体的,前者注重格物穷理,其方法是主知的,实证的;后者却注重躬行实践,其方法是主意的,直觉的。而由学术史的立场看,阳明的心学要不外是对于朱熹的理学的一个反动,至它的末流,弊在放纵,在狂妄,因此大遭晚明、清初一般学问家的抨击,正和他这一派学者责难朱熹的理学的末流,弊在固陋,在空疏一样。就整个的心学讲,其中的缺点固然很多;可是阳明的知行合一说确是对于一般专尚空论不切实际的人提供了一服良剂,这一点是值得我们深切的注意的。

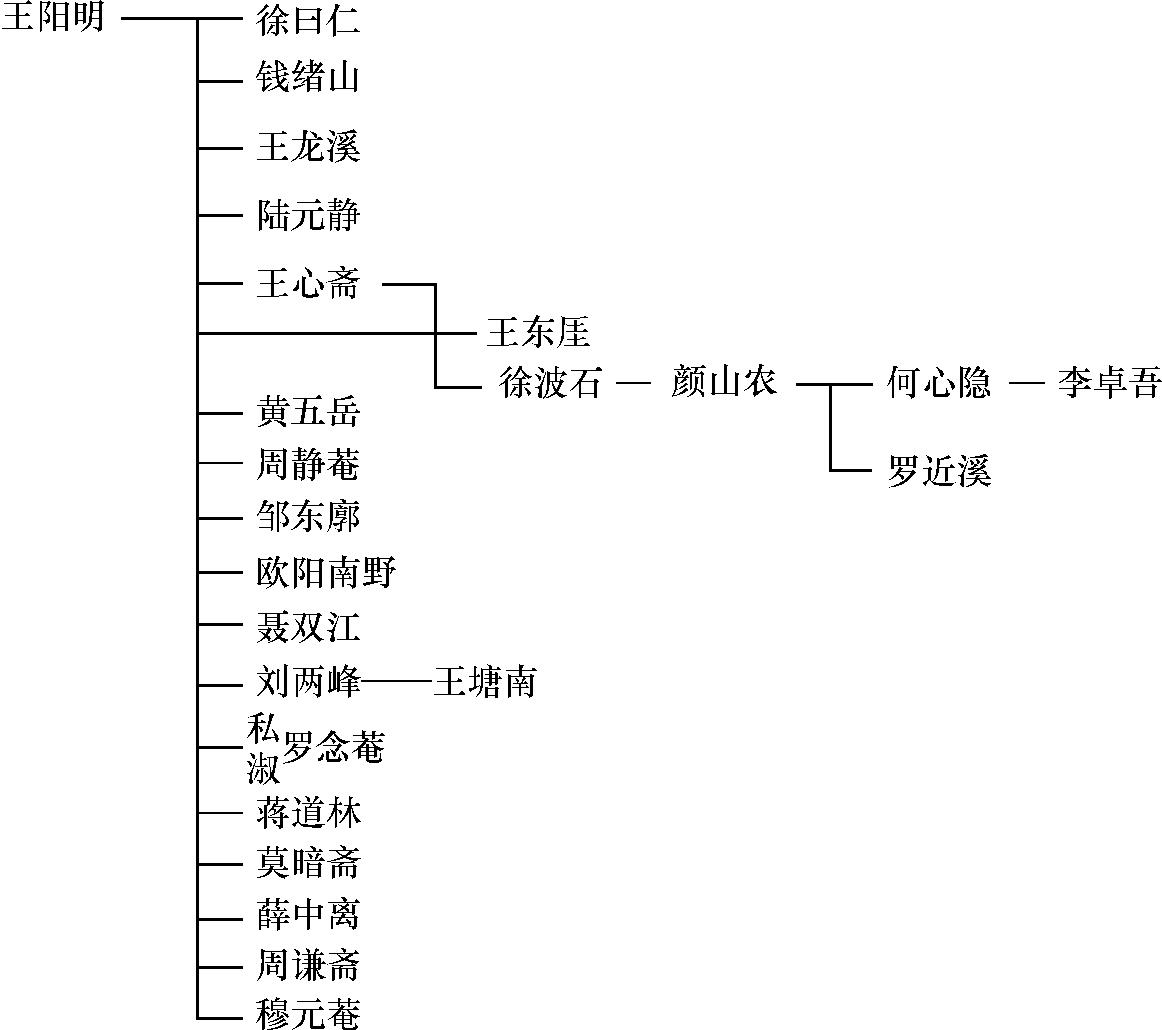

阳明门人

阳明的心学起源于浙中,极盛于江右与南中,尤其是江右一支可以说获得了他的真传。楚中一支不仅不能继承师说,反而做了一些破坏的工作。至于北方和粤、闽一带乃系吕泾野(1479~1542)与湛甘泉(1466~1560)两派的势力所支配的范围,所以阳明的学说在这方面势力较小。现在把阳明门人中的重要的领袖加以概括的叙述,并附列一个传授源流表于后。在于浙中,阳明的高足有徐曰仁、钱绪山、王龙溪等。徐曰仁(名爱,1487~1517)他乃系《传习录》初卷的记录者,早卒。钱绪山(名德洪,1496~1574)为人笃实,谨遵《四句诀》的师说,以为良知乃系不动的真体,包含着广大高明,纯粹至善的性质。本体(良知)之所以会至丧失乃是由于妄念。只要恢复本体,妄念自然消灭。他和其师一样,谓“诚意”乃系《大学》的宗旨,“致知、格物”乃系“诚意”的工夫;“诚意”的最后才能达到“至善”的目的。这样,他主张就事物上从事实际的磨练。对于王龙溪所主张的“悟”与“寂”的说法,认为与“平易切实”的师门的遗教相背。王龙溪(名畿,1498~1583),他天资聪悟,有辩才。他与钱绪山都是王阳明的高弟,讲学凡四十余年,两都、吴、楚、闽、粤、江、浙等地的讲舍无不奉为领袖。他与钱绪山恰恰站在对立的地位,竭力维护他的“四无”的主张。在他,以为心、意、知、物只是一件事。心乃系自然的流行,不是“著于有”的,这乃是“无心之心”。同样,意乃系“无意之意”;知乃系“无知之知”;物乃系“无物之物”。这样,恶固然没有,善亦无从存在。假使悟到了心是无善无恶的心;那么,意也是无善无恶的意,知也是无善无恶的知,物也是无善无恶的物。站在意的立场上讲,因为意杂有世情嗜欲,所以意有善恶的区别。我们宜从后天回复到先天,所以“诚意”是后天的学问。站在心的立场上讲,无善无恶的心就是无善无恶的意,我们宜用先天去统率后天,所以“正心”是先天的学问。他又以为良知本是“无中生有”,也就是“未发之中。”良知的收敛与发散都出于自然。这样,他自然而然得到了下面的结论;“寂者心之本体,寂以照为用,守其空知而遗照,是乖其用也。”“良知二字是彻上彻下语。良知知是知非,良知无是无非;知是知非即所谓规矩,忘是非而得其巧,即所谓悟也。”(《语录》)至于他所谓“我何容心焉”,“即念而离念,”“无念”等,自与禅学的思想相接近了。在于南中(包括“泰州”),阳明的门人有王心斋、黄五岳等。王心斋(名艮,1483~1540)的言论和行动非常奇特。他以为格物的格好像格式的格,就是“挈矩”——用矩来做法度——的意思。我心仿佛是一个矩,天下国家仿佛是一个方形。矩正,方形也会正,那么,心正,天下国家也就会正的了。方形正了,格的工作便告完成。他又以为格物的物乃系有本末的物。己身与家国天下是一件东西。己身是格物致知的根本,家国天下是末端。个人的行有不周到的地方,必须加以反省——反己,所以反省是格物的工夫。对于自己敬爱的人,不敢不敬爱他人,自己能够敬爱他人,一定又会被他人敬爱,这样,自己也就能够安身了。准此而言,一家爱我敬我的时候,家自然能够齐了;一国爱我敬我的时候,国自然能够治了;天下爱我敬我的时候,天下自然能够太平了。所以他人不爱我,不仅是他人的不仁,而且是我自己的不仁。他人不敬我,不仅是他人的不敬,而且是我自己的不敬。他以为这是十分明显的事。我们果想齐家,治国,平天下,必须首先安身,换一句话,必须以身作则。这是他所谓格物的意义,也就是他所独创的“淮南格物”说。阳明门人之在江右者有邹东廓、欧阳南野、聂双江、罗念菴等,在楚中者有蒋道林、莫暗斋等;在闽粤者有薛中离、周谦斋等,在北方者有穆元菴。

(以上明儒)