第四章 佛教思想的勃兴

关于佛教传入我国的时期,古来有种种的说法。普通相传后汉明帝永平十年(西历纪元67)迦叶摩腾与竺法兰从明帝所派遣的使臣来到洛阳,建寺译经,(指四十二章等经详汉法本内传)这是佛教传教的发端。自来此说殆成定论,无人怀疑,可是最近据学者的研究,二僧来华,固属事实,译经弘教,殊不可信。因为自二僧东来以后直至桓帝(在位期间147~167)时安世高与支娄迦谶来华之前,为时凡80年,中国历史并无一言涉及佛教。所以精密讲,我们毋宁说我国佛教的历史开始于安世高(清)与支娄迦谶,较为妥适。我国知有佛教,应在武帝通西域后。至明帝时,天竺人初次来华,朝廷加以优遇,后世遂视为异闻。实则译经弘教,自当以安世高与支娄迦谶为嚆矢。安世高为安息国的王子,后出家崇佛,于桓帝建和二年(148)到洛阳,至灵帝建宁四年(171)止,居华计二十余年,其间所译佛经甚多,《出三藏记》载有34部40卷,多系小乘经典。道安《安般注序》说:“昔汉氏之末,有安世高者,博文稽古,特专阿毘昙学。”可见他是一个坛长小乘阿毘昙的僧人。支娄迦谶为月氐国人,于桓帝末年来洛阳,在灵帝光和(178~183)中平(184~189)年间译了不少的佛经,《出三藏记》载有13部17卷,他所译多系大乘经典。其中,《般若经》的传译对于后世佛教思想的发展上尤有重大的影响。二人之外,他如竺佛朔、安玄、严佛调、康孟详、昙果等也都从事过佛经的翻译。这样,在于后汉末年,大小二乘的佛经已经开始传入,并且相传桓帝最好佛教,宫中曾经奉祀过黄金的佛像的。

我国的佛教,从历史上讲,大体可以分为二种,一为翻译佛教,二为同化佛教。翻译佛教是指初期传入的佛教,也就是指魏晋南北朝的佛教而言。同化佛教则指经过我国人士的融会贯通并由我国人士加以组织或创造的佛教,也就是指隋唐的佛教而言。佛教为印度释迦牟尼(纪元前五世纪人,释迦种族名,牟尼意为智者)。所创,尽人皆知,而其初期的传入有赖于印度以及西方诸国人士之力者最多。考国人亲赴印度,始于东晋之末叶;在于以前,传入佛教者为印度人,尤其是印度以外的西方诸国人。所谓西方诸国,在于当时,其范围较所谓西域为大。当时所谓西域大体是指天山地方的诸国,葱岭以西的诸国却不被包含在内。在葱岭以西,当时有所谓月支(即月氐)、安息、康居等国,这些国家都不在当时所谓西域的范围之中。到了后世,尤其是到了元以后,所谓西域固然范围扩大,包括葱岭以西诸国;但是此地所讲的是以前的事,所以此地所谓西域是把葱岭以西的诸国加以除外的。我国的佛教,其根源当然在于印度,然初期的佛教,与其说是由印度人传来,毋宁说是由印度以外的西方诸国传入者为多。

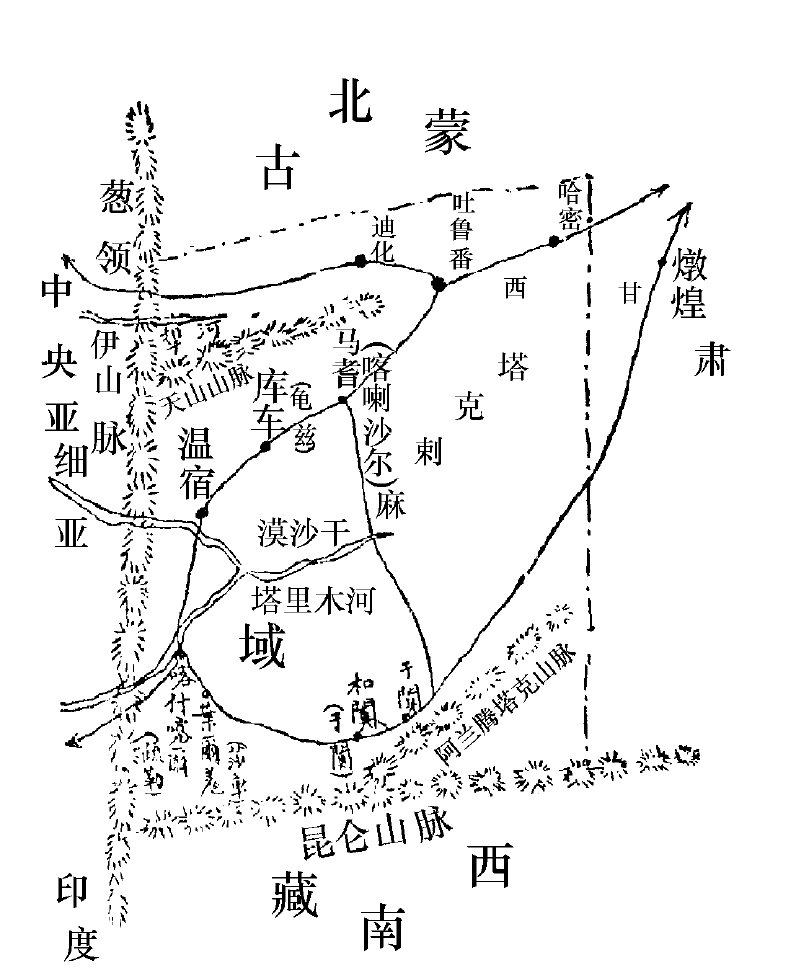

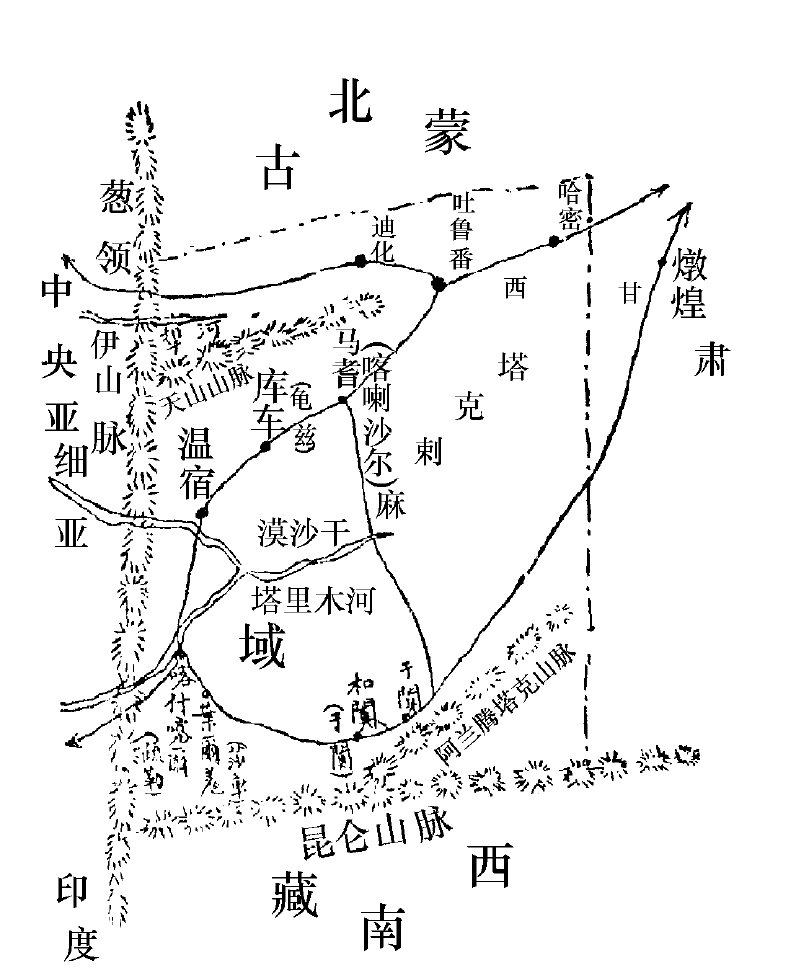

就当时西域的交通路线言,则以天山山脉为界线,北称天山北路,南称天山南路。从甘肃出发,经新疆的哈密、吐鲁番,再经迪化,沿伊犂河而出中央亚细亚,这是所谓天山北路。从吐鲁番,沿天山的南麓与塔克刺麻干大沙漠的北面,经哈喇沙尔、库车、温宿,出喀什喀尔,再越葱岭以达中央亚细亚,这是所谓天山南路。此外还有一条路线,就是塔克刺麻干大沙漠的南面的大路。这一条路沿着阿尔腾塔克山脉的北麓,从喀什喀尔,经叶尔羌、和阗,于阗,以入于甘肃的燉煌。这是南路之一,也为当时我国与西方诸国往来的要道。北路与佛教无甚关系,所以我们只要特别注意南路就行。还有一点,现时所谓和阗就是古时的于阗,与佛教极有关系,我们应加注意;而现时所谓于阗却不是古时于阗的地方,这也不可弄错。现在作一略图于下,以供参考。

在塔克刺麻干沙漠的周围,从前有许多独立的国家互相对峙着,照历史所载,前汉时有西域三十余国,后汉时有五十余国。大概是各部落的酋长称雄一方,造成了割据的局面罢。这些国家规模既小,势力自弱,所以它们有时托中国的庇护,有时听匈奴(蒙古)的指挥,中国与匈奴战争的时候,二者都以此地做角逐的场所。后汉之时,班超任西域都护,五十余国皆服从他的命令,这是有名的史实。这许多国家里面,尤以龟兹、疏勒、莎车、于阗、焉耆等最为著名。

从和阗路的方面,又有横断沙漠,经哈喇沙尔以出吐鲁番的一条道路。这样,吐鲁番实为当时各交通路线的要冲,所以昔时各种种族都往来其地,佛教因亦早行传入,现今学者曾在该处试行发掘,获得了不少的参考研究的资料。其次,燉煌一地自汉武帝以来即已设郡,这是和阗路入华的要口,所以该地佛教早已隆盛,最近燉煌石室古经的发见是普通所熟知的。

越葱岭而西,则在汉时为大月氐。月氐强盛时代西挫安息,南佔印度西北部的领土(即罽宾等),佛经里面所谓犍陀罗王国就是指此,其时代大体与后汉初期相当。月氐的南方为印度,西为安息,北为康居。印度固不待言,就是印度以外的这些国家也都与我国佛教的弘布具有重大的关系。

我们有了上述关于西方诸国的知识,于理解翻译佛经上极有帮助。翻译佛经开始于后汉末年,大体经450年,才入了同化佛教的阶段。固然,我们也不能说这450年中间国人对于佛经完全毫无理解,不过大体看来,我们总可以如此说罢了。

前面说过,译经弘教,始于后汉末年的安世高与支娄迦谶,从他们的姓氏看,我们就可知道前者为安息人,后者为月支(即月氐)人。(当时僧徒多以支安竺康为姓以标其所生之国名。而我国人具有此姓者则系袭诸师姓而来。至道安始唱出家应无姓之说,因自称释道安。)可见最初传经的即已不是印度人而是印度以外的西方诸国人了。自兹而后,安息、月支、康居、西域、罽宾(即印度西北部)、天竺(即印度)诸国的人士络续东来;大概由罽宾传来的佛教偏于小乘。如僧迦跋澄(前秦苻坚建元(365~384)年间来华)及僧迦提婆(同上)皆罽宾人,同时也皆系小乘佛教的传导师。至于罽宾以外之人,如来自中天竺及月氐、西域诸国者多传大乘教,当时著名的高僧计有五人,就是:第一,大乘教传华始祖支娄迦谶(月氐人);第二,传密教始祖帛尸黎密多罗(西域人,西晋怀帝永嘉(307~312)年间来华);第三,鸠摩罗什(西域龟兹人,后秦姚兴弘始三年(401)来华);第四,觉贤(即佛陀跋陀罗,中天竺人,后秦姚兴弘始(399~415)年间来华);第五,昙无谶(中天竺人,北凉蒙逊玄始(412~427)年间来华);此外又有一人,于传布大乘佛教,最有贡献,即昙摩罗刹是。他后改名竺法护(约230~308),世称为燉煌菩萨,祖先为月氐人,后徙燉煌。竺法护生于燉煌,出家为竺高座弟子,故冒姓竺。他巡游西方诸国,学佛教还,相传能通外国语36种。来晋较帛尸黎密多罗稍前,当在武帝或惠帝的时代。他从事译经,凡四十余年,据出《三藏记》,所译有154部309卷,卷帙之多,时罕其匹。在传教初期,他可称大翻译家。所以《出三藏记》说:“孜孜所务,以弘通为业,终身译写,劳不告倦。法经所以广流中华者,护之力也。”推崇可谓备至。竺法护所译经典,虽间有小乘经,但要以大乘经为多。

上述诸翻译家系就外人来华传教者而言。至我国人学梵语,盛助外人翻译,或润饰其译文,或自行翻译者也不乏人。如我国最初出家为僧的严佛调、(后汉灵帝时人)朱士行、(魏人)以及助竺法护翻译的聂承远(晋人)承远之子聂道真,皆著闻于一时。前秦后秦之际,僧迦跋澄及昙摩难提来到长安,适系小乘诸典翻译极盛之时,当时助二僧从事译事者有竺法念。后世称“自世高支谦以后,莫逾于念。在苻姚二代,为译人之宗”。又与竺佛念同时,请僧迦提婆等译经而自为之审音润文者,则有释道安。此二人都负重名。竺佛念所自译者以大乘经为多。昙摩难提所翻经典如《中阿含》与《增一阿含》,佛陀耶舍所翻经典如《长阿含》与《四分律》,都是竺佛念所笔受或共译的。又东晋法显(339~420?)游历西域印度,与唐代玄奘并称,著有《佛国记》,回国后译经不少。智严(358~437?)、宝云(375~449?)也都是游历印度,著名当代的高僧。

在翻译佛经的时代(即在魏晋南北朝的时代),这样,各宗经典多少都有译本。如第一章概说所讲,就重要者言,关于毗昙宗,译有《阿含经》、《婆娑论》等;关于具舍宗,译有《具舍论》;关于成实宗,译有《成实论》;关于三论宗,译有《中论》、《百论》、《十二门论》;关于四论宗,上述三论外,又译有《大智度论》;关于禅宗,译有《坐禅三昧经》;关于涅槃宗,译有《大涅槃经》;关于天台宗,译有《法华经》;关于地论宗,译有《华严经》、《十地论》;关于摄论宗,译有《摄大乘论》;关于净土宗,译有《无量寿经》、《净土论》,关于戒律宗,译有《四分律》。

就佛教的传布讲,在这一时代里面,鸠摩罗什、道安、慧远及佛陀跋陀罗(即觉贤)四人实为中心人物。罗什与道安的布教范围在于北方,而慧远与觉贤的布教范围则在南方。

鸠摩罗什(344~413)西域龟兹人,幼即出家,先往罽宾,后游西域各地,专习佛教。初专小乘,后又转学大乘,以奉空宗为主。时值五胡乱华,十六国竞起。前秦苻坚建国长安,地当西域入华的要冲。初苻坚势盛,统一北方诸国,并使部下吕光往征西域,罗致罗什。苻坚后遭淝水之败,北方再乱,前秦遂亡。后秦姚苌,代兴长安,而该时吕光适灭龟兹,遂独立西陲,国号后凉。罗什当龟兹灭亡之时,奉吕光命来居姑臧。(后凉国都)及姚苌死,姚兴即位,大崇佛法,频招罗什入华。弘始三年(401),他到长安,兴大喜,待以国师之礼。以西明阁、逍遥园为译场,广译经典。罗什所译,范围涉及《般若》、《法华》、《涅槃》、《禅》与《律》等,部帙浩繁,号称旧译。《出三藏记》载他所译佛经有三十二部,共三百余卷。其所特别致力者为大乘空宗,一以发挥印度龙树之说为主。罗什弟子三千;僧肇、僧叡、道生、道融,世称关内四圣,如加道恒、昙影、慧观、慧严,则称八宿上首。罗什死后,门下分散;北方则有僧肇、道融,南方则有道生、慧观,其最著者。

道安(312~385)为佛图澄(232~348)(西域龟兹人。怀帝永嘉四年(310)来洛阳。戒行极严,感化至宏)的高弟。年十二,出家受戒,从佛图澄游,即便著名。他与当时高僧多所往来,学遂益进。道安为注释佛经的始祖。当时为译学极属幼稚的时期,所译经文,类多索解不易,讲佛学者不过叙说大意以便诵习。至道安始有注释,诠解文义,俾全文首尾贯通明畅。他所作注解,据《出三藏记》,有19部,共20卷。道安所注书目偏重于般若诸部及禅经。他虽也于小乘经论的翻译有所尽力,但他所着重的在于玩味空宗,静参禅悦。所作《安般注序》说:“阶差者,损之又损之,以至于无为;级别者,忘之又忘之,以至无欲也。无为,故无形而不因;无欲,故无事而不适。无形而不因,故能开物;无物而不适,故能成务。”(安般经说禅的进境,设有四禅六行的阶级。此地所谓阶差级别即系指此而言。)这些话是足以表示他个人修养的倾向的。道安所处时代,混乱已极。当时老庄之学正盛,清谈之风未戢,学者以无为无欲为理想,以恬淡清逸为高尚,佛教空禅诸经之所以特别受国人的欢迎与夫道安之所以特别注重研究空宗和参味禅悦,其因在此。道安初居石赵,石氏灭亡,乃命法汰(320~387)南下扬州,法和(320~400?)西入巴蜀,而自己与弟子慧远等五百余人则入湖北襄阳。自后15年,每岁讲释《放光般若》二次。他的注释与著作大抵成于此时。德化甚弘,东晋孝武帝也曾赐诏推崇之。及苻坚陷襄阳,379年遂掠道安至长安,居此7年而卒。佛教译经目录的编纂亦始于道安,可惜现已失传。罗什对于道安的为人极为敬佩,曾称他为东方的圣人,而劝苻坚迎罗什的据说也是道安(按此道安与前述二教论的著者道安不同,系另一人。)

慧远(334~417),年二十一岁,与弟慧持(337~412)同入道安之门,听道安讲《般若经》,遂有所悟他刻苦精励,识修并著。道安叹为道之东流将由于远。后道安为苻坚所劫北去,远于384年亦离襄阳入庐山。当时远的同学慧永(332~414)居庐山西林寺,乃建东林寺,设禅室,于江南始兴禅法。他在寺中祀无量寿佛像,主念佛,又与道俗百二十三人结有名的白莲社。(社的主旨在于念佛。是为我国兴行念佛之始。谢灵运为远弟子,未经入社。陶渊明亦与远善,常往来庐山,缔世外之交。)慧远入山后三十余年间,未曾有一次下山之事。其间,他使弟子法净、法领往于阗取得《华严经》等;又因当时觉贤被摈于长安,乃迎至庐山,使译《达摩多罗禅经》;僧迦提婆亦自罽宾来庐山,译经颇多;他自己也从事著译讲修,感化之大足以比肩道安。考慧远与罗什,当时称南北二派。罗什为北派领袖,所居长安为北地佛教的中心,慧远为南派领袖,所居庐山为南地佛教的中心。罗什受政府优遇,义学之徒麇聚云集;长安佛教正如三春花树,生气蓬勃。庐山则相反,地既幽静,适于隐居,慧远又力避权势,持沙门不拜王者的主张,学者数百人,萃止一山,力事进修,戒律峻严,与世隔绝。所以庐山佛教犹如深秋枯木,旨趣闲寂。当时南北二派互相对峙,而慧远、罗什迄未谋面,惟书问往远,互相推重而已。慧远之学既出道安的系统,故一以超俗脱尘恬淡无为为主旨,最重律戒,既与老庄学者之放浪不检者不同,又与未断声色之罗什(罗什在姑臧奉吕光命娶龟兹王女。后姚兴又赠妓女十人)有别。相传慧远病危,弟子等劝进豉酒,谓违律不饮;又请进米汁,不许;又请以蜜和水为浆进者,亦恐违律,乃命检寻律文以定可饮与否。卷未半而死。他的遗诫说:“死后露骸松林下,视同土木!”可见他的风格总之庐山之教是以超脱严肃为骨髓,与罗什之教迥异其趣的。兹顺便就南地佛教的缘起一言。考我国佛教,自通西域,始来长安,实无可疑。印度人直接从海道来中国南部者,为时在刘宋后。吴大帝(在位期间222~252)时,康僧会(康居人。或谓其先康居人,世居天竺,其父移交趾。)南来,建寺于建业,名建初寺,是为南地佛教之始,较诸安世高之来洛阳,约迟七八十年(居士支谦赴吴译经虽在康僧会前,但支谦究系居士,且未曾建立寺院)。尔后,三国为晋所并。晋末,五胡乱华,南地变为东晋。这是一个西域中华交通频繁的时代,于是传佛教者亦源源而来。当时大法流布之势浸盛于南方。慧远本北人,因避乱南下,而江南佛教,赖远之力,遂更有日趋隆盛的气象了。

佛陀跋陀罗(觉贤,359~429)于406年左右来到长安,与罗什相会。当时秦主姚兴力崇佛教,罗什名满天下。佛陀跋陀罗在长安所处的境遇大异罗什。罗什为朝廷所崇奉,优与保卫,所以声势显赫,不可一世。佛陀跋陀罗则力避俗权,独以教养弟子为务。相传“时秦主姚兴,专志佛法,供养三千余僧,并往来宫阙;唯觉贤(佛陀为觉,跋陀罗为贤)守静,不与众同”。且觉贤之学以阐扬世亲有宗(偏重缘起)为主旨,与罗什系之崇尚龙树空宗(偏重实相)者亦自有别。(按印度大乘佛教得大别为龙树空宗与世亲有宗二派。)所以罗什、觉贤二派实有互相对立的倾向。厥后觉贤在于长安终不能安,为罗什门下所排挤,他不得已乃与弟子四十余人,应慧远之邀,南入匡庐。这大概是410年左右的事。413年左右,他在庐山译讲《达摩多罗禅经》,后离去,入建康道场寺,416年与法显共译《摩诃僧祇律》,417年又与法显共译《泥洹经》。418~420年,他自译《华严经》,421年以后又译佛经十部以上。就中以《华严经》最为重要,因为《华严》是一部阐明有宗义理的要典。

次就当时佛教的思想讲,佛教各宗经典既已络续输入,所以关于各宗的义理也已一时并存。就中,小乘佛教里面的毗昙、成实二宗当时可说已告完成。(为叙述便利计,说明详见后编。)至就大乘论,则道安、罗什、慧远等属于空宗,而觉贤、昙无谶(大涅槃经的译者,倡法身常住与佛性遍通说)属于有宗。大乘教义,在于我国,亦已粗具端倪。(大乘各宗教义亦详后编。)兹仅就当时佛学讨论上的重要问题略述于下。

在于我国,讲释佛教经义者始于魏末的朱士行(或作朱士衡)。士行以前,译经僧固不乏人,可是据《高僧传》,当时可称义解僧者尚付缺如。士行所讲释的为竺佛朔所译的《道行般若经》。他嫌译本文简意晦,特于魏甘露五年(260)亲赴于阗觅求梵本。他后来虽客死于阗,但该经原本由他的弟子传入我国,并于晋惠帝元康元年(291)译出,是为《放光般若》。此经一经译成,风行一时。东晋孝武帝太元元年(376),道安亦究此经,并得《光赞般若》以资对照。(光赞般若为竺法获所译)自佛教传入中国以来,二百余年,无数的经典经翻经家的努力译成中文,然迄未有引人注意如此经者。考其原因,当时老庄思想风靡一世,而《般若》义理正相近似,所以《般若》的流行,要亦时代环境有以致之。

《般若》部经典的要旨,一言以蔽之,在于阐明诸法皆空的道理,所以当时学者通常都以老庄所谓无来解释《般若》所谓空。这就是所谓格义。格义乃是以外典(三玄——《老》、《庄》、《周易》)来说明内典(佛经)的奥义。在这一时代,老庄学者所着重的为有无的问题,所以佛教学者也偏重于空有的问题的讨论。考国人对于《般若》教理的彻底的理解,实在罗什来华讲译三论之后,而在罗什以前,据僧肇的《不真空论》及吉藏(即嘉祥大师)的《中论疏》,关于《般若》所谓空也已有三种不同的义解,就是一本无义,二心无义,三即色义。

第一,本无义乃系琛法师之说(据吉藏说)或竺法汰之说(据僧肇说)。最近的学问家里面,有人以为竺法汰系竺法深之误写,琛法师系深法师之误写。果如其言,则本无义实出于竺法深。竺法深(286)~(374)名道潛,初学于中州刘元真,年二十四,讲究《法华》及《大品般若》,晚年隐居剡山(在今浙江绍兴),讲大乘经典,兼及《老》《庄》。他的本无义,据《中论疏》,约略如次:“本无者,未有色法,先有于无,故从无出有。即无在有先,有在无后。故称本无。”可见他是依据《老子》“天下之物生于有,有生于无”(《老子》第四十章)来解释《般若》所谓空的。这样,在他,《般若》所谓诸法皆空不过是说诸法(现象)的本体乃是无罢了。

第二,心无义乃系温法师之说(据吉藏说)或竺法温之说。(据慧达肇论疏)竺法温或温法师大概是指《高僧传》中的竺法蕴。竺法蕴为竺法深的弟子,擅长《放光般若》。据慧达的《肇论疏》,他的心无义的要点如下:“夫有,有形者也,无,无像者也。有像者不可谓无,无形者不可谓有。而经称色无者,但止其心,不空外色也。但使内止其心,不想外色,则色想废。”吉藏的《中论疏》亦说:“心无者,无心于万物,万物未尝无。此释意云,经中说诸法空者,欲令心体虚妄不执,故言无耳。不空外物,即万物之境不空。”这样,在于法蕴,《般若》所谓一切色法空并不是谓一切现象都是空无,却不过是说只要我能虚心,则色想自会止息而已。这种解释,想来他是依据着《老子》第一章“常无欲以观其妙”的理论的。

第三,即色义乃系支遁(字道林,314~366)之说。遁本姓关,年二十五出家,晚年游吴,建支山寺。后入剡山,建寺沃州小岭,后移石城山。东晋哀帝即位,应召入都,居东海寺,讲《道行般若》,留三载,辞归。殁于余姚山中。他的师承无从稽考,但从他的言论与行动看,他是一个仰慕法深的人。著有《道行旨归》、《即色游玄论》及《庄子逍遥篇注》等。可见他一面攻究《般若》,一面精通《老》《庄》。他的即色义,据《中论疏》:“明即色是空,故言即色游玄论。此犹是不坏假名而说实相。与安师本性空故无异也。”《世说新语》说:“支道林《集妙观章》云:夫色之性也,不自有色。色不自有,虽色而空。故曰,色即为空,色复异空。”这样,在于道林,《般若》所谓即色是空,决不是把色(万物)的实在加以否定,却不过是说万物虽系实在,但我们不能把我们所认识的物相就看做是万物真正的本性罢了。因为一切诸法是无时无刻不在那儿变化,我们决不能把其一时的样相就看做诸法的实相。所以我们对于一时的样相不宜执着,我们务应放开眼界,逍遥于玄虚之境。他的《即色游玄论》以及《逍遥篇注》的要旨不外乎此。

继上述三家义而出现的为道安的本无义。名虽本无,与法深同,可是思想内容却大相迳庭。道安喜讲《般若》,倡本无义,其徒慧远也祖述其说。吉藏的《中论疏》说:“释道安明本无义,谓无在万化之前,空为众形之始。夫人之所滞,滞在末有,若托心本无,则异想便息。……一切诸法,本性空寂,故云本无。此与方等经论,什肇山门,本无异也。”慧达的《肇论疏》亦说:“如来兴世,以本无弘教。故方等深经,皆言五阴本无。本无之论,由来尚矣。……苟解本无,思异便息。”以上是就道安而言。至于慧远,《肇论疏》又述他的本无义说:“因缘之所有者,本无之所无。本无之所无者谓之本无。本无与法性,同实而异名。以性异于无者,察于性也。以无异于性者,察于无也。察性者不知无,察无者不知性。知性之为无性者,其唯无察也。”从这些文字,我们可以知道道安所谓本无的真义。道安以为大乘经典所谓诸法皆空,其意决不在否定现象的存在,不过主张一切现象都由因缘和合而生,而由因缘和合而生的万物的样相时刻变化无时或已,所以这些样相决不是万物的本性,万物的本性是不变不易的,而且又是超越着我们人类的认识的。因此,道安的本无义与支遁的即色义大体相符,而与罗什门下僧肇的《不真空说》也相契合。

如把上述的三家的义解与道安的义解互相对照,从竺法深的本无义进而为竺法蕴的心无义再从竺法蕴的心无义更进而为支遁的即色义与道安的本无义,这明显表示着佛学思想的步步进展。最初的本无义是依据老子的哲学来说明《般若》所谓空,把无看做是诸法的本体。其次的心无义也依据老子哲学说明空字,以为空是无欲虚心的意思。最后的支遁与道安,则把空的意义从认识论方面加以解释,以为我们所认识的诸法的样相不是诸法的真性。这样,空字的解释逐步接近了《般若》的真义,由此也可见当时老庄的哲学对于佛经经义的理解是有很大的贡献了。至就老庄思想与《般若》思想二者的差别讲,则前者所谓无大体是从本体论出发,后者所谓空却是从认识论出发,这是佛学与老庄的分歧处。可是在于最初,我国佛学家未曾看清此点,完全用老庄来说明佛教;等到支遁、道安辈出,他们的义解逐渐接触了佛学的真谛,而这种佛学的真谛至罗什来华译述三论之后遂益为国人所了解了。

国人最初对于佛经奥义的理解多借助于《老》《庄》,已如上述。而罗什东来以后,佛学日盛,于是佛学家里面反有用佛学来解释《老子》者。这表示着我国思想界逐渐从老庄全盛的时代转到佛学全盛的时代去的那种推移。此类《老》《庄》注疏中,其重要者有下列各种。一、沙门罗什《注老子》二卷,二、僧肇《老子注》四卷,三、释慧观《老子义疏》一卷,四、释慧琳《注老子》二卷,五、释慧严《注老子》二卷,六、梁武帝《老子讲疏》六卷,七、梁简文帝《老子私记》十卷,《庄子讲疏》二十卷,八、周弘正《老子讲疏》六卷,《庄子疏》八卷,九、张讥《老子义》十一卷,《庄子内篇义》十二卷,《外篇义》二十卷,《杂篇义》十卷,《玄部通义》十二卷。上举书籍现多失传。最前五家系罗什自己及罗什系统的学者,他们对于佛经,尤其是《般若》部经典,最为精通,想来他们的《老子》的注释一定依据着《般若》的理论。至梁武简文俱通三论,大概他们二人是以三论的思想来解释《老》《庄》的。最后二家,如周弘正(又作周弘政)系《三宗论》的著者周颙的孙子,张讥(又作张机)则系弘正的弟子;他们对于三论固所擅长,但同时对于《老》《庄》亦所精研,他们想来定能辨别佛老的异同。所以,照我们的推测,二家的注释固然受有佛学的影响,可是他们的见解也许比上述七家较为公正。