第三章 道教组织的完成

梁刘勰以为所谓道家可分三派,一派标榜老子之学,一派祖述神仙之说,又一派则是崇奉张陵之教的。由我们看,与其说道家可分上述三派,毋宁说我国所谓道教其中包含有上述三种要素,较为妥当。刘勰所说的标榜老子的一派当然是指崇奉老庄哲学的一派,先秦的道家及魏晋的老庄派的学问家都被包含在内。至于第二种神仙说,乃是在战国时代燕齐海岸的方士们所首创的一种迷信的见解。大概渤海湾上所时常看到的那种蜃气楼先引起了蓬莱、方丈、瀛洲三仙山的传说,然后这一种传说再与邹衍的阴阳五行说互相结合,于是遂构成了所谓神仙家的理论。在秦始皇时代,这种思想最为盛行,到了汉代还是不衰。在汉武崇尚儒术以后,当时多数的道家及神仙家似乎都聚集到淮南王刘安的门下。《汉书》谓淮南王安招致宾客方术之士数千人作为《内书》二十一篇,《外书》甚众,又有《中书》八篇,言神仙黄白之术。可见《淮南中书》的内容纯系神仙家之说,而同书的作者也一定是淮南王门下的神仙家,可以断言。这神仙家一派在社会上的潜势力想来很大,但是在两汉的盛世表面上却并无重大的活动。等到后汉末叶,情形就有不同,这一派重新又积极开始他们的大规模的运动。如于吉的《太平清领书》的出现就是一例。所谓《太平清领书》相传是瑯琊人于吉在东海的曲阳所发见的一种神书,内容分十部,每部十七卷,共计一百七十卷,其中所讲的为阴阳五行家之说,兼包含有巫觋的杂语,大概这是与《淮南中书》互相类似的一种书籍。这一部神书在后汉顺帝时(126~144)曾由于吉的弟子宫崇献诸朝廷,朝廷不加采纳。桓帝延熹九年(166),襄楷上奏,极言神书之妙,帝亦不为所动。当时朝廷的态度对之固甚消极,可是张陵等却依据这部神书开始他们的宗教运动与组织他们的宗教团体了。这样,在于我们,张陵等大体是出于神仙家的系统的。(固然,张陵等的主张与从来神仙家的见解多少不无出入。)

所谓道教,其创始者厥为张陵(张道陵之道字或为后人所添加)。陵在后汉顺帝时(126~144)生于沛国之丰邑。曾游太学,博通五经,至晚年,学长生之道,得金丹,入蜀之鹤鸣山,著《道书》二十四篇,自称出于老君(指老子)的口授,用以诱惑人民。凡入其门者皆出五斗米,所以叫做“五斗米道”或“米贼”。陵死以后,其子衡(或误作脩,据裴松之的《三国志注》)及其孙鲁,三世修此术,称陵为天师,衡为嗣师,鲁为孙师。张鲁初为荆州太守刘焉的部下,其后独立,据汉中三十余年,卒降于曹操。五斗米道主张符水符咒可以治病;对于患病者使之饮符水,或使病者将其姓名写作三通,而以其一揭之于山,一埋于地中,一沉于水中,这叫做祈祷于三官(天帝、地祇、水神)。若病仍不全愈,则归咎其人,说他信道不笃。张鲁自号“师君”,称初学者为“鬼卒”,称信徒为“奸令”(意义不明),为“祭酒”。“祭酒”教“鬼卒”诵习《老子》,“奸令”则为人任祈祷。又于各地建免费的旅舍,置免费的米肉,任旅客自由取用;据说倘有人偶因贪心而取用过分,则一定会罹疾病。在春夏之季,禁杀生与酿酒。黄巾贼张角也修此术,创“太平道”。到了张鲁之子张盛的时候,他移居江西龙虎山,自来该地就为列代张天师常驻的地方。天师传家的宝物为剑、印及都功箓三类。这样看来,张陵所创的五斗米道(包含张角的太平道),简直可以说是一种教匪,他们最初的用意无非想借迷信的邪说煽惑愚民以夺取政权或割据地盘。而考张陵之所以利用《老子》,原因约有四端:一为《老子》书中含有虚无主义与破坏主义的思想,足供连络被压迫的下层民众之用;二为《老子》书中的因果(如七十三章所云,“天网恢恢,疏而不失”)、摄生(如五十章所云,“善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵……”)、长生不死(如三十三章所云,“死而不亡者寿”。又如五十九章所云,“长生久视之道”)等的思想在在可以与神仙说互相比附;三为《老子》一书的文体奇古简奥,极不易解,既足以引起俗人的敬佩与信仰,而文字押韵,便于记诵,又适于充作咒语;四为当时桓帝既有亲祭老子的举动,当时民众也对老子极为崇拜。根据上述种种理由,张陵所以把老子假托他所著《道书》的口授者。要之,张陵所创的五斗米道乃是以咒语(或说就是老子《道德经》)符水治疗疾病的一种宗教团体,而这个宗教团体也就是日后在支配我国民众上力量最强的那个道教的起源了。

不过在后汉末年,除张陵的五斗米道以外,依据神仙家之说来提倡各种方术的还有不少。例如颍川的郤俭主张辟谷食,服伏苓,以达到长生的境地;甘陵的甘始主张以行气吐纳为返老还童的方法;庐江的左慈则又主张从补导之术来增延我们的寿命。这些都可以说是出于《淮南中书》的遗教的。这一派偏重于养生术的研究,精密讲,实与张陵一派之注重符咒与祈祷者互有不同。左慈的弟子有吴的葛玄,葛玄的弟子有郑隐(字思远),而郑隐的弟子有晋的葛洪等。到葛洪,他的系统虽原属左慈一派,但他实是与魏伯阳同为对于道教教理的组织最有贡献的学问家。葛洪不但讲养生,讲玄理,他并把符录以及其他道教各方面的问题加以论述,所以他可以说是综合了从前的道教的理论的一切。我们现在拟对道教的教理略加说明。关于道教教理的组织,魏伯阳的《周易参同契》及葛洪的《抱朴子》二书最有关系。我们即把这二书看做就是道教教理的纲领,也不为过。考张陵的五斗米道虽为道教的开端,但是当时道教的教理尚未成立,因此,道教欲成为正式的宗教,还需要学理上的根据道教最高的目的在于长生与登仙,那末,“长生与登仙究竟是否可能?”以及“如果可能,我们应取什么方法?”等问题都有先从理论上加以证实的必要。而《参同契》与《抱朴子》二书就是适应上述这种需要的。

魏伯阳的经历极不明瞭,在葛洪的《神仙传》里面,我们也找不到伯阳的生死的年月。到五代时后蜀的彭晓方才推定他是后汉桓帝时代(147~167)的人。据彭晓之说,伯阳以所著《周易参同契》示青州徐从事,徐以匿名注之,以授同郡的淳于叔通。然以上诸人的事迹都不见于正史,所以彭晓之说未见可靠。不过《抱朴子·遐览篇》里面也载有魏伯阳《内经》的书目,那末,伯阳也许是一个生在东汉与西晋中间的学问家。而葛洪的《神仙传》曾举有伯阳所著的《参同契》的书名,可是《随书·经籍志》却又不加著录,至《旧唐书·经籍志》则把《参同契》编入五行家中,所以这书究竟是否东汉末年的著作,实有待于日后的考证。至于《参同契》的注释书相传约有十种左右,其中最著者为彭晓的《周易参同契通真义》及朱熹的《周易参同契考异》。《参同契》的文体古奥简约,故其解释也甚纷歧,或谓伯阳主张炼服金丹,或谓伯阳主张调和阴阳。我们姑名前者为外丹说,后者为内丹说。照我们看,《参同契》中实在是把上述二说兼包并收的。《参同契》说:“巨胜尚延年,还丹可入口;金性不败朽,故为万物主;术士服食之,寿命得长久。”这是言金丹的功效的。又说:“二气元且远,感化尚相通;何况近存身,切在于心脑;阴阳配日月,水火为效征;耳目口三实,固塞勿发扬!”这是指内丹之术的《参同契》的本旨以为人生的最高目的在于延命长寿,而果欲延命长寿,则我们不得不顺天地的原则从事于炼丹(包括内丹、外丹)。又伯阳所谓天地的原则依据着汉《易》虞翻的纳甲法。考虞翻的纳甲说(见《三国志》卷57本传)成立于下述三个假设。

(一)五行与方位的配合

东(甲乙)木南(丙丁)火中(戊己)土西(庚辛)金北(壬癸)水

(二)据易理讲,万物悉源于一气,万物的变化悉由于阴(坤)阳(乾)之消长或盈缩。八卦之中,乾坤最为基本,而其他六卦之中则又以坎离为最重要,因为坎离的重卦自然含有艮震兑巽在内,而乾坤坎离四卦虽颠倒之,亦不会如其他四卦而发生的变化的缘故。且如下面第一图所示,坎卦占阴爻中位,阳爻包之;离卦占阳爻中位,阴爻包之。所以坎离二卦,其地位也极重要。要之,乾坤是指天地的定体,而坎离实指阴阳的流行,换句话说,乾坤为体,坎离为用,万物的变化要不外这体用二者的显现罢了。

(三)就日与月的关系而言,月之盈亏乃因承受太阳之光而起,这种天象是明显地表示着阴与阳的消长的。所以《易》的《系辞》说:“悬象著明,莫大于日月。”

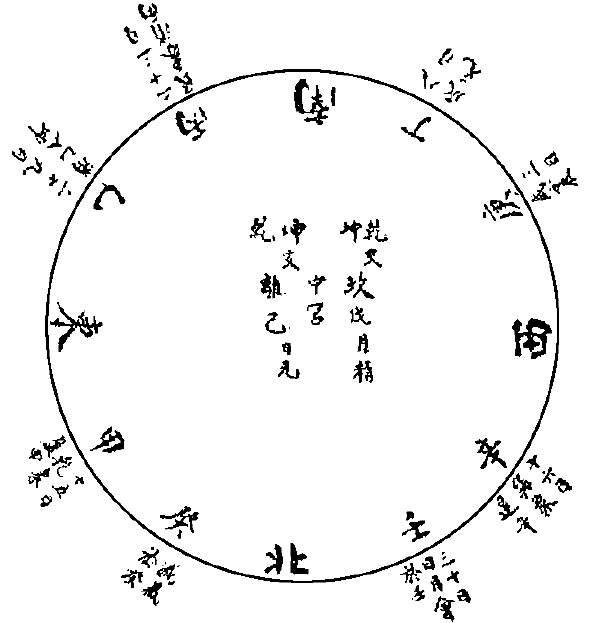

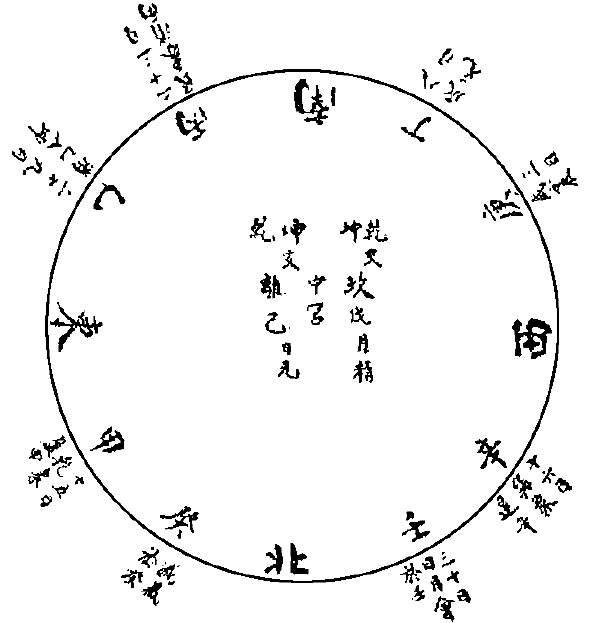

根据上述三项假定,可得二图如下。

第一图

第二图

每月初三日,月始生明,此时月只受一阳之光,为震象, ,昏见于西方庚地。初八日,月上弦之时,受二阳之光,为兑象,

,昏见于西方庚地。初八日,月上弦之时,受二阳之光,为兑象, ,昏见于南方丁地。十五日,月既望之时,全受日光,为乾象,

,昏见于南方丁地。十五日,月既望之时,全受日光,为乾象, ,昏见于东方甲地。十六日,月始受下一阴而成魄,为巽象,

,昏见于东方甲地。十六日,月始受下一阴而成魄,为巽象, ,以平旦没于西方辛地。二十三日,月复生中一阴为下弦,为艮象,

,以平旦没于西方辛地。二十三日,月复生中一阴为下弦,为艮象, ,以平旦没于南方丙地。至三十日,月全变三阴而为坤象,

,以平旦没于南方丙地。至三十日,月全变三阴而为坤象, ,伏于东北。至下月复生震卦。至于坎离二卦,则配戊己,居中央。离为日光,本居中央;坎为月光于晦夕朔旦时亦流于此。此八卦配十母,尚余壬癸无所配,仍以乾坤配之这样,虞翻以震兑乾巽艮坤六卦表示一月中阴阳的消长,以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十母表示一月中日月的地位。因为他把阳气充实之甲与阴气盛满之乙各纳入于壬癸之中,所以他的理论叫做纳甲说。魏伯阳在《参同契》中完全采取此说,以作炼丹的原理。他以为宇宙间阴阳消息的状况如此,所以我们如果欲得长生,就须于阳长阴消之时,“窃天地之机”,来从事于修炼。这就是所谓炼丹。照上面所讲道教中所谓丹有内丹外丹的差别。求身外之药,炼之成丹,使人服食以达到长生的境地,这是主张外丹论者的见解。如秦始、汉武所找求的那种仙药就是外丹。至于内丹,则系锻炼我们身中的“精”、“气”、“神”而成。我们的身地也可以说是一个小天地,其中亦有阴阳八卦;我们如能依据天地间阴阳消长道理来修养自己的身心,那末,我们就可以得到长生了。伯阳对于内外虽是主张并顾,但他对于内丹言之较详,对于外丹则辞略而意晦,不及葛洪所说来得明白。《参同契》一书,所言多属荒诞附会,在于今日,当然毫无价值;不过就道教讲,这书的影响极为宏大,如《古文龙虎经》及《黄庭经》都是由《参同契》脱胎而成的。

,伏于东北。至下月复生震卦。至于坎离二卦,则配戊己,居中央。离为日光,本居中央;坎为月光于晦夕朔旦时亦流于此。此八卦配十母,尚余壬癸无所配,仍以乾坤配之这样,虞翻以震兑乾巽艮坤六卦表示一月中阴阳的消长,以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十母表示一月中日月的地位。因为他把阳气充实之甲与阴气盛满之乙各纳入于壬癸之中,所以他的理论叫做纳甲说。魏伯阳在《参同契》中完全采取此说,以作炼丹的原理。他以为宇宙间阴阳消息的状况如此,所以我们如果欲得长生,就须于阳长阴消之时,“窃天地之机”,来从事于修炼。这就是所谓炼丹。照上面所讲道教中所谓丹有内丹外丹的差别。求身外之药,炼之成丹,使人服食以达到长生的境地,这是主张外丹论者的见解。如秦始、汉武所找求的那种仙药就是外丹。至于内丹,则系锻炼我们身中的“精”、“气”、“神”而成。我们的身地也可以说是一个小天地,其中亦有阴阳八卦;我们如能依据天地间阴阳消长道理来修养自己的身心,那末,我们就可以得到长生了。伯阳对于内外虽是主张并顾,但他对于内丹言之较详,对于外丹则辞略而意晦,不及葛洪所说来得明白。《参同契》一书,所言多属荒诞附会,在于今日,当然毫无价值;不过就道教讲,这书的影响极为宏大,如《古文龙虎经》及《黄庭经》都是由《参同契》脱胎而成的。

次就葛洪讲,洪字稚川,丹阳句容人。生于魏齐王嘉平五年(253),死于东晋成帝咸和八年(333),年八十一。洪博览多识,不求闻达,晚年好神仙导养之术,得其秘奥。他的从祖葛玄为左慈的弟子,世称为葛仙公。仙公授其学于郑隐,隐传之于洪。洪又就学于鲍玄(即鲍静,《著有三皇文》)。玄爱其才,以女妻之。干宝(著有《搜神记》)对洪亦甚器重,曾把他推荐于东晋元帝,然他固辞,不就官职。后闻交趾地方产丹砂,乃请为句漏令,携子姪同往,行至广州,为刺史邓岳所留。不得已隐居罗浮山,遂殁于此。洪的著书甚多,然现存的只有《抱朴子》(内篇二十篇及外篇五十二篇)、《神仙传》(十卷)及《肘后备急方》(八卷)。其中以《抱朴子》一书最为著名(此书刊本极多,以清孙星衍校刊本为最佳)。《抱朴子》外篇专论政治得失及道德隆污,内篇则论神仙之术,于道教教理上最占重要的位置。诚因自来道教的经典为数虽多,但往往出处不明,尤多假托,只有此书最为正确,我们由此可以窥知道教教理的真相的缘故。

《抱朴子》的本体观完全根据《老子》第一章(玄之又玄,众妙之门)及第六章(谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根)而来。葛洪以“玄”为宇宙的本体,并以为从本体发展到万物的那种历程是由一而三。他说:“道起于一,其贵无偶,各居一处以象天地人,故曰三一也。天得一以清,地得一以宁,人得一以生。”(地真)这样,他这种思想大体也可以说是出于《老子》。(一生二,二生三,三生万物。)他又描写“玄”的性状,虚无飘渺,极为尽致。《畅玄篇》说:“玄者,自然之始祖,而万殊之大宗也。眇眇乎其深也,故称微焉。绵邈乎其远也,故称妙焉。其高则冠盖乎九霄,而旷则笼罩乎八隅。光乎日月,延乎电驰。或倏烁而景逝,或飘泽而星流,或晃漾而渊澄,或雰霏而云浮。因兆类而为有,托潜寂而为无。论大幽而下沉,凌辰极而上游。金石不能比其刚,湛露不能等其柔。方而不矩,圆而不规。来焉莫见,往焉莫追。乾以之高,坤以之卑,云以之行,雨以之施。胞胎元一,范畴两仪,吐纳大始,鼓冶亿类。”他所谓玄与《老子》所谓无或道完全是同样的。洪又以为本体的状况如此,我们应该体得玄理以作修养身心的准则。所以他说:“夫玄道,得之者内,失之者外,用之者神,荒之者器。此玄道之所要言也。”(畅玄)外和器是指物质的欲望而言。在他,我们果想从事身心的修养,物欲是非受排斥不可。这些都可以说是老庄的思想,而由此我们也可知道葛洪的理论是大受当时盛行的玄学的影响了。

不过在他方面,他终究是一个神仙家,他以为上述老庄的理论只能说是神仙说的一端而不是神仙说的全体。世人往往以为老庄的真谛为齐死生;在他,这种见解是片面的。《老》《庄》二书里面固然含有死生一如的思想,但他们二人对于现实的肉体与精神仍主保存,并同以追求现世的真正快乐为目的的。这样,他又不免把老庄的哲学附会到讲究神仙的道教教理上面去了。在《抱朴子》里面,他引证了古今的种种史迹来论证神仙的存在与成仙的可能(论仙篇对俗篇)。他论述修道的方法颇为详明,以为修道之要不外内保精气及外服上药二端。内保精气的方法又大别之为二种,就是胎息与房中术。胎息乃论关于体内元气新陈代谢之事。初学者纳气于鼻中,数一二三四至一百二十,然后徐徐吐出之。凡纳气之量须较吐气为少,是为要着。所以实行时须置鸿毛于鼻上,以验其动摇的有无。如能数至一千而仍能保其纳气,则多少已有效验。实行的时间须在夜半至日中,因为此时为天地生气最盛之时,而午后至夜分却富死气的缘故。至于房中之术,乃为神人的口诀,宜一一记之;又因性交为卫生上所必需,若壅闭之,固将发生各种疾病,但若不加节制,则也会呈现种种可怕的害处。此外,如不伤生,作事有度,不疾步,不久坐,不久视,起卧有时,饮食有节等等也都为使元气流运于体内的方法。其次,外的方法即为服药。药分上中下三种。上药足使安身延命,飞升天上,指丹砂、五芝、玉札、曾青、雄黄、雌黄、云母、太乙、禹余粮之类,中药为养性之物,下药则为除病之物。在制药及采药之时,亦有一定的禁忌。而他所称为最上药者则为九转金丹。凡植物性的药料易于腐败变化,然黄金为矿物,全无此患,所以金丹能使我们身体永远受益古人所谓黄白或黄冶,都系指此(金丹篇黄白篇)。这样,药有上中下三等,因而仙人随服药之不同也分上中下三级,上士为天仙,中士为导引长生,下士仅保千岁之寿而已(黄白篇)。《参同契》中,虽有炼丹之说,但辞意晦奥,不甚明瞭;但在《抱朴子》,则详载其药品的分量及采制的方法等。同书又于辟谷之法,不寒之术,按摩导引之方,避除疫病之诀,照妖之镜,登山之符,择日,预测等等无一不加论述,也可见葛洪对于道教教理的组织是煞费苦心的了。

他在《对俗篇》里面又以为如我们果欲得仙术,单用内外并养之法,尚嫌不够,我们尤须积善正德,把忠孝和顺仁信六者加以实践。照他的意见,道为本,儒为末,学儒也是学道的一端。他讲道德,因亦讲及鬼神,而他所谓鬼神似与六朝时代的密教(佛教的一派)所讲的鬼神颇有类似之点。这样看来,他在这一点也许受着当时佛教的影响,亦未可知。果是如此,则葛洪实可以说主张三教合一者的先驱。至他所以教人实行道德,并不是因为道德为人生的本务,却是因为行德足以引起鬼神的保佑。鬼神对于行德的人是会与以幸福,授以长寿的。天地乃系监督人类行为的神:人如作恶,则神将随其所犯的轻重降以责罚,大者夺寿一纪(300日),小者夺寿一算(3日或1日)。又人身中有三尸,(上尸名彭倨,中尸名彭质,下尸名彭矫。上尸好宝物,中尸好五味,下尸好色欲而迷人。见云笈七签。)到庚申日,上天申告人的罪状,灶神亦是一样;所以我们应当谨慎戒惧,奉行诸善,不作诸恶。人如欲成地仙,须行300件善事;欲成天仙,须行1200件善事,若有1199件善事而有一恶,则前善尽失,归于无效。他曾经举示出数十条的禁戒(对俗篇微旨篇)。后来的《太上感应篇》完全本此,《阴骘文》及《功过格》之类也都是以此为蓝本的。

他并以为人之贫富贤愚皆与其人之星宿有关,好仙与否也一本诸星宿。譬如周公、孔子是古代的圣人,但于仙术却不了解,这是因为他们的星宿不适于成仙的缘故。不过他又以为即令有人其星宿适于成仙,如不尅苦勤勉,也是难得仙术的。据此,则前者为定命说,主张他力;而后者为修养说,主张自力。后世道教分为南北二宗的主因盖已暗伏于葛洪的理论之中了。

这样,张陵等虽利用老子,创立道教,但因其徒众多系愚民,他们的团体实不外是一种教匪而已。等到魏伯阳、葛洪二人相继而起,他们受了当时《易》学与《老》《庄》学的影响方才奠定了道教的学术上的基础。但当时的道教还不能说是已经具备了完整的宗教的组织的。及佛教在魏晋南北朝时代逐渐隆兴,于是这幼稚的道教,受新兴佛教的刺戟,其宗教的组织也逐渐地一天完备一天了。

考道佛二教之发生关系,实在儒佛二教发生关系之后。后汉献帝时(190~220),据说有牟子著《理惑论》,曾经主张儒佛一致。(弘明集卷一)在魏晋南北朝的三百余年中间,佛教对儒教的争论点,第一为因果报应的问题,第二为精神不灭的问题,第三为宗教与政治的差别的问题。(如慧远的明报应论,梁武帝的敕答臣下神灭论及何充的奏沙门不应尽敬表等,见弘明集。)关于上述各项的辩难,颇为烦琐,此地从略。至于道佛二教之发生争执,虽相传于后汉明帝永平七年(64),但是这是后世的假托,实无凭信之价值。道教教徒和佛教教徒关于教理的优劣的辩论,大概始于魏晋,逮至南北朝而大盛。北魏明帝正光元年(520),道士姜斌曾与僧徒昙谟有过争辩,(集古今佛道论衡实录卷一)北周武帝天和四年(570),佛道两教教徒之间关于教理也有过剧烈的论难,而就中甄鸾的《笑道论》及道安的《二教论》(见广弘明集卷八及卷九)两篇文字曾与道教以极大的打击,最值得我们注意。当时道佛二教教徒的论点,第一在于以佛为老子化身的《化胡经》,(道教教徒晋王浮造)第二在于佛道二教的是否一致。(道教教徒多主张一致)因为就宗教的历史与教理讲,道教在在不及佛教,所以有许多道教教徒看清了这一点,以为与其对于佛教施正面的攻击,毋宁以道教的本位而倡道佛的一致,较为得策。况且在事实上后汉的楚王英曾经一面祀老一面信佛(《后汉书》卷三二),桓帝延熹年间也曾有并祀黄老浮屠的事实(见《后汉书》卷六十《襄楷传》);所以西晋王浮著《老子化胡经》以为释迦牟尼乃系老子的化身,南齐顾欢著《夷夏论》,张融亦著《门论通源》,也都倡道佛二教一致之说。(驳顾欢者有朱昭之等数人,见《弘明集》卷七;驳张融者有周颙,见《弘明集》卷六。)

学者间既有此种议论,于是道教教徒之慧黠者乃模仿佛经,造作各种道教的经典。我们现在如对《道藏》加以研究,不但可以发见有许多道教经典的体裁与佛经相类,并且也可以发见许多道教经典的文句亦与佛经雷同。(见法琳辨正论)由此可见道教教徒的浅薄与无聊了。就道教的经典讲,葛洪《抱朴子·遐览篇》曾举有道书的目录,计共291部,别为三类:第一类为道教的教诫,共206部;第二类为符箓,共56部;第三类为丹法,共29部。到了刘宋明帝太始七年(471),陆修静著有当时道书的目录;北齐天和四年(570),《玄都观目录》出现于世,据同书所载,当时的道教经典总数已达2040卷,可见其增加之速。《玄都观目录》把道书2040卷分为三洞,所谓三洞就是洞玄部、洞真部及洞神部。据玄嶷的《甄正论》,洞玄系说理契真之书,洞真系诠论法体实相之书,洞神则系符禁章醮之书。据北周道安的《二教论》,《上清经》为洞玄部经典的代表,《灵宝经》为洞真部经典的代表,《三皇经》为洞神部经典的代表。相传《上清经》为葛玄所作,《灵宝经》为张陵所作,《三皇经》为鲍静所作,其说当然未见可靠。大体讲,就其内容而论,我们以为洞神部是本诸三张迷信之教,洞玄部是把葛玄神仙之术及道家诸子之说加以混糅,所以洞神洞玄二部已经可以说是我国古来的迷信、神仙及老庄思想三者的总合。至于洞真部的书籍实系比较后出的文献,其中从佛教的大乘经典(尤其是《法华》、《维摩》等)脱胎而来的地方殊属不少。例如洞真部《灵宝妙真经》的偈说:“假使声闻众,如稻麻竹苇,遍满十方刹,尽思共度量,不能测道智。”而《法华经·方便品》第二说:“假使满世间,皆如舍利弗,尽思共度量,不能测佛智。……如稻麻竹苇,充满十方刹,一心以妙智,于恒河沙劫,皆咸共思量,不能知佛智。”可知道教的这些经典不但文句是从佛经剽窃模拟而来,就是思想也完全是依据着佛经的。

至于道教的各种仪式,在张陵葛洪之时,虽也已有相当的规定,可是到了南北朝,方才臻于完备。今试举一二于下。祭山川星辰等,供珍品、佳肴(蒸鱼、鹿脯、油、米之类)。祭者都执手板(笏),向神称臣,叩头再拜,以求惠乞福。(辨正论卷二)礼三十二天之时,摇头举两手指天,绕行九匝之后,抚额,摩两眼,抑鼻之两孔凡七次。(同书)又分斋戒为极道与济度二种。极道斋为心斋坐忘之法。济度斋更分为(一)洞神斋,(求仙保国之法)(二)自然斋,(学真修身之道)(三)上清斋,(入圣升虚之妙)(四)指教斋,(救病禳灾之急)(五)塗炭斋,(悔过请命之要)(六)明真斋,(拯救地狱之苦)(七)三元斋。(向三官谢罪之用)其斋戒期间有一日一夜,三日三夜及七日七夜三种。(同书)就道士女冠所受的法箓言,他们最初受十戒,(即佛教的十戒)次受真文及上清。(二者俱为在白绢上面所写成的图书或符箓)他如宝盖,灵幡,服装等等也都有一定的制造的方法。这些道教的仪节器具的规定完成于多数道士之手,自不待言;但其中以出于陆修静(南北朝宋元徽五年即四七七年)及陶弘景(字贞白梁大同二年即五三六年)的制作者为多。弘景的著作也是不少,与道教有关者为《真诰》二十卷,《登真隐诀》三卷,《真灵位业图》一卷,《养生延命录》二卷,俱载在《道藏》之中。

最后,再就道教势力的发展论,使道教在我国社会上获得巩固的基础者实为北魏寇谦之。谦之字辅真,夙好仙道,修张鲁之术,后入嵩山静修近十年,神瑞二年(414),据说太上老君赐以《云中首诵·新科诫》二十卷,曰,此种经诫,自天地开辟以来,未曾传世,今适到应该出世的运数,故以此新科相授,用此可一扫三张的伪法,租米钱税,男女合气以及其他妖术,并且据说谦之又得了服气导引的秘传。泰常八年(423),他从李谱文更受《录图真经》六十余卷及劾召鬼神法,金丹、云英、八石、玉浆的秘法;其翌年,以之上奏于北魏太武帝。宰相崔浩劝帝加以崇信,帝遂迎谦之,在平城(魏都)之东,特建天师道场。场为五层的重壇,集道士百二十人,每日祈祷六次。帝极为信仰,遂有排佛之举。在太武帝以前,道教虽有相当势力,但从未占得国教的地位。而当时,因谦之之力,道教竟博得了君主的尊信,于是一面压倒了佛教,一面建道场,布教理,信徒之数陡然大增。道教至此,遂告大成。至谦之所倡的《云中科诫》,其内容是偏重于斋醮科仪的。自谦之劝太武帝排斥佛教以后,北周武帝也听道士张宾、卫元嵩等之说,于建德三年(574),立通道观,扶立道教而斥废佛教。后来唐武宗(在位期间891~896和五代的周世宗(在位期间954~959)也各有排佛的举动。佛教徒所谓三武一宗的法难就是指此,而四次法难之中有二次是发生于南北朝时代的。

综括上述,我们可以知道所谓道教乃是最初发端于三张的符咒与祈祷,然后再与葛玄等的神仙养生之术混为一起,此外更把魏晋时风靡一世的老庄哲学加以吸收,最后则依佛教的教理加以修饰的一种宗教。它的发端在于后汉末年,而它的完成则在于南北朝的末年,所以道教从创立到完成,约略化了四百年的时间。

道教的流行由于鼓吹迷信,所以一班亡命之徒往往借此煽惑愚民,结党作乱在魏晋南北朝时代,号称米贼的妖匪见于史籍者络续不绝。如西晋惠帝末年,有刘伯根与张昌东晋废帝五年(370),有妖贼李弘、李金根;孝武帝之时,有卢悚,其末年又有孙恩。又就当时的士大夫看,王羲之曾与道士许迈历游各地,求不死之药;其子凝之且因在战争时迷信压胜的邪术,竟被孙恩所杀;郄愔也为天师道的信徒;其他信禁忌者尤多。也可见道教自来对于我国社会流毒之大了。

,昏见于西方庚地。初八日,月上弦之时,受二阳之光,为兑象,

,昏见于西方庚地。初八日,月上弦之时,受二阳之光,为兑象, ,昏见于南方丁地。十五日,月既望之时,全受日光,为乾象,

,昏见于南方丁地。十五日,月既望之时,全受日光,为乾象, ,昏见于东方甲地。十六日,月始受下一阴而成魄,为巽象,

,昏见于东方甲地。十六日,月始受下一阴而成魄,为巽象, ,以平旦没于西方辛地。二十三日,月复生中一阴为下弦,为艮象,

,以平旦没于西方辛地。二十三日,月复生中一阴为下弦,为艮象, ,以平旦没于南方丙地。至三十日,月全变三阴而为坤象,

,以平旦没于南方丙地。至三十日,月全变三阴而为坤象, ,伏于东北。至下月复生震卦。至于坎离二卦,则配戊己,居中央。离为日光,本居中央;坎为月光于晦夕朔旦时亦流于此。此八卦配十母,尚余壬癸无所配,仍以乾坤配之这样,虞翻以震兑乾巽艮坤六卦表示一月中阴阳的消长,以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十母表示一月中日月的地位。因为他把阳气充实之甲与阴气盛满之乙各纳入于壬癸之中,所以他的理论叫做纳甲说。魏伯阳在《参同契》中完全采取此说,以作炼丹的原理。他以为宇宙间阴阳消息的状况如此,所以我们如果欲得长生,就须于阳长阴消之时,“窃天地之机”,来从事于修炼。这就是所谓炼丹。照上面所讲道教中所谓丹有内丹外丹的差别。求身外之药,炼之成丹,使人服食以达到长生的境地,这是主张外丹论者的见解。如秦始、汉武所找求的那种仙药就是外丹。至于内丹,则系锻炼我们身中的“精”、“气”、“神”而成。我们的身地也可以说是一个小天地,其中亦有阴阳八卦;我们如能依据天地间阴阳消长道理来修养自己的身心,那末,我们就可以得到长生了。伯阳对于内外虽是主张并顾,但他对于内丹言之较详,对于外丹则辞略而意晦,不及葛洪所说来得明白。《参同契》一书,所言多属荒诞附会,在于今日,当然毫无价值;不过就道教讲,这书的影响极为宏大,如《古文龙虎经》及《黄庭经》都是由《参同契》脱胎而成的。

,伏于东北。至下月复生震卦。至于坎离二卦,则配戊己,居中央。离为日光,本居中央;坎为月光于晦夕朔旦时亦流于此。此八卦配十母,尚余壬癸无所配,仍以乾坤配之这样,虞翻以震兑乾巽艮坤六卦表示一月中阴阳的消长,以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十母表示一月中日月的地位。因为他把阳气充实之甲与阴气盛满之乙各纳入于壬癸之中,所以他的理论叫做纳甲说。魏伯阳在《参同契》中完全采取此说,以作炼丹的原理。他以为宇宙间阴阳消息的状况如此,所以我们如果欲得长生,就须于阳长阴消之时,“窃天地之机”,来从事于修炼。这就是所谓炼丹。照上面所讲道教中所谓丹有内丹外丹的差别。求身外之药,炼之成丹,使人服食以达到长生的境地,这是主张外丹论者的见解。如秦始、汉武所找求的那种仙药就是外丹。至于内丹,则系锻炼我们身中的“精”、“气”、“神”而成。我们的身地也可以说是一个小天地,其中亦有阴阳八卦;我们如能依据天地间阴阳消长道理来修养自己的身心,那末,我们就可以得到长生了。伯阳对于内外虽是主张并顾,但他对于内丹言之较详,对于外丹则辞略而意晦,不及葛洪所说来得明白。《参同契》一书,所言多属荒诞附会,在于今日,当然毫无价值;不过就道教讲,这书的影响极为宏大,如《古文龙虎经》及《黄庭经》都是由《参同契》脱胎而成的。