歌辞的解释

皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?民离散而相失兮,方仲春而东迁!

《尚书·君奭》“格于皇天”,《左传·僖十五年》“皇天后土,实闻君言”皆指上帝。王逸:“德美大称皇天,以兴君也。”王逸注屈赋,念念不忘屈原与怀王君臣关系,深为可厌。屈原之“皇天”,我想无非由“皇上帝”“唯皇上帝”而来。皇乃光辉、庄严、伟大之意。

“不纯命”,朱注:“纯,不杂而不存常也。”不纯命则天命错乱,失其正常。

“震愆”,诸家解说颇多,王夫之的话较为合理。他说:“震,震动而不宁也。愆,失其生理也。”

“仲春”,二月也。当二月之际,人民向东迁徙,至于离散相失,是必有敌国外患,紧相压迫,非秦兵大至,郢都将破而何?

去故乡而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而轸怀兮,甲之 吾以行。

吾以行。

“江夏”,洪《补》曰:“前汉有江夏郡。应劭曰:‘沔水自水别至南都华容为夏水。过郡入江,故曰江夏。’郑玄尚书注:‘沧浪之水,今谓之夏水。’”

“轸”,痛也。“怀”,胸怀也。“甲”日也。“ ”,同朝,一作晁,旦也。

”,同朝,一作晁,旦也。

发郢都而去闾兮,荒忽其焉极?楫齐扬以容与兮,哀见君而不再得!

“郢都”,楚国都城。前汉江陵县,故楚郢都。楚文王自丹阳徙此。后九世,平王城之。后十世,秦拔郢,徙东郢。(笔者按:即河南陈城,顷襄徙都后,仍名之为郢)

“去闾”,去其闾里。“荒忽其焉极”。朱本荒字上有怊字。则本辞第二句当作“怊荒忽其焉极”。姜寅清云:渚宫旧事三引有“怊”字。屈赋辞例,往往用双形况字,且多于联绵字重以单语,则有“怊”字是也。《七谏》“超慌忽其焉如”即袭此文,而用“超”字。“楫”,櫂桨之属。“楫齐扬”,船上桨齐举也。

望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰。过夏首而西浮兮,顾龙门而不见。

“长楸”,王逸曰:“大梓也。”朱注谓长揪也者,所谓故国乔木,使人徘徊不忍去也。“太息”太一作“叹”。“夏首”,王逸谓为夏水口。王夫之谓即夏口。

“西浮”,有谓西望汉水若浮于天际者,于理难通。蒋骥谓舟行之曲处,路有西向者,亦嫌迂曲。屈原自郢都携眷往陵阳进发,应曰“东浮”西字乃后人不得其解而妄改者耳。

“龙门”,王逸注:“楚东门也。”洪《补》:“龙门,即郢都之东门。”伍端休《江陵记》云:“南关三门,其一名龙门。”

心婵媛而伤怀兮,眇不知其所"。顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。

“婵媛”,本以形容女子姿态之婀娜秀美,但又可作牵引解。

“ ”,践也。音灼,一作宅。

”,践也。音灼,一作宅。

“焉”,如字。“洋洋”,无所归貌。

姜寅清曰:“此四句言余心牵引伤怀,前途眇然,将不知所止,于是任船之随风顺浪,听其流之所之,于是遂洋洋远客,无所归止也。”

淩阳侯之泛滥兮,忽翱翔之焉薄?心 结而不解兮,恩蹇产而不释。

结而不解兮,恩蹇产而不释。

“淩”一作“凌”。“阳侯”,洪氏引《战国策》:“塞漏舟而轻阳侯之波,则舟覆矣。”《淮南》云:“武王伐纣,渡于孟津,阳侯之波,逆流而击。”注云:“阳侯,阳国侯也。其国近水,溺死于水,其神作大波,有所伤害,因谓之阳侯之波也。”应劭曰:“阳侯,古之诸侯,有罪自投江,其神为大波。”林云铭曰:“凌,乘也。阳侯,大波之神也。”戴震:“阳侯,《战国策》所谓阳侯之波也。”诸家皆谓阳侯为大波。观本文“淩阳侯之泛滥兮”,则阳侯果指水波而言。

“ 结”,姜寅清曰:“上音画,

结”,姜寅清曰:“上音画, 结,犹他处言‘苑结’‘郁’,皆一声之转也。”

结,犹他处言‘苑结’‘郁’,皆一声之转也。”

“蹇产不释”句,姜氏谓又见于《离骚》。注为“佶屈”,蹇产者,乃一声之转。字又作“寋产”,音变为“寋展”,又或作“蹇浐”“

”“蜷

”“蜷 ”,别详《离骚》。(笔者按《离骚》并无“蹇产不释”四字。惟《悲回风》有之,亦系后人自《哀郢》误移置者,姜氏误记。)

”,别详《离骚》。(笔者按《离骚》并无“蹇产不释”四字。惟《悲回风》有之,亦系后人自《哀郢》误移置者,姜氏误记。)

将运舟而下浮兮,上洞庭而下江。去终古之所居兮,今逍遥而来东。

蒋骥曰:“洞庭入江之口,今岳州巴陵县。上下谓左右。礼东向西之席,俱以南方为上,今自荆达岳,东向而行,洞庭在其南,故以洞庭为上,而江为下也。”

“去终古所居”,王逸谓:“远离先租之宅也。”姜氏曰:“《九歌》‘长无绝兮终古’,言永世不绝也。此终古义为永世。屈原为楚国宗臣,自楚开国定居郢都以来,即世居于此,今将远去,是去永世之所居也。”

“逍遥”,一作“消遥”,又作“消摇”,姜氏谓即游义。

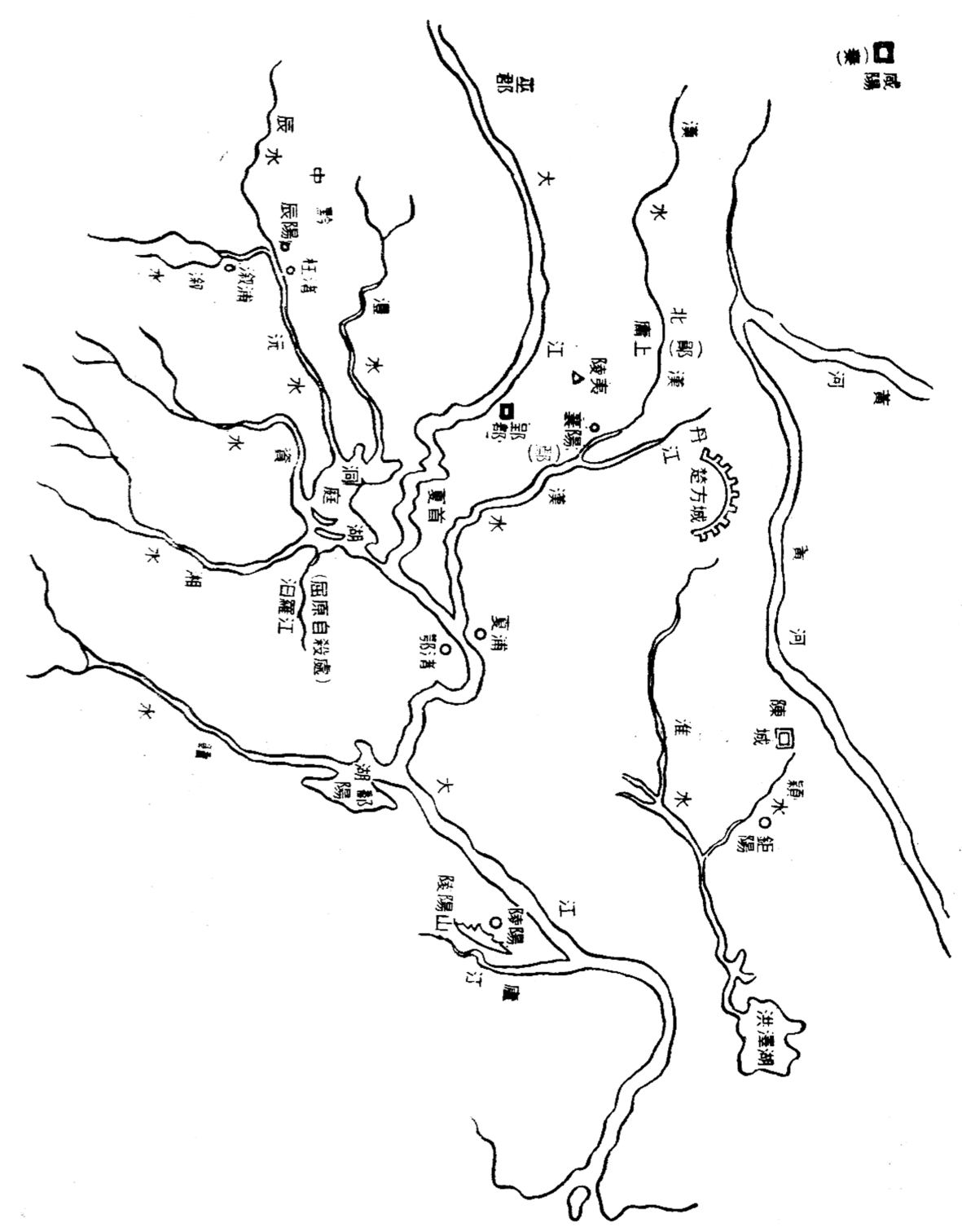

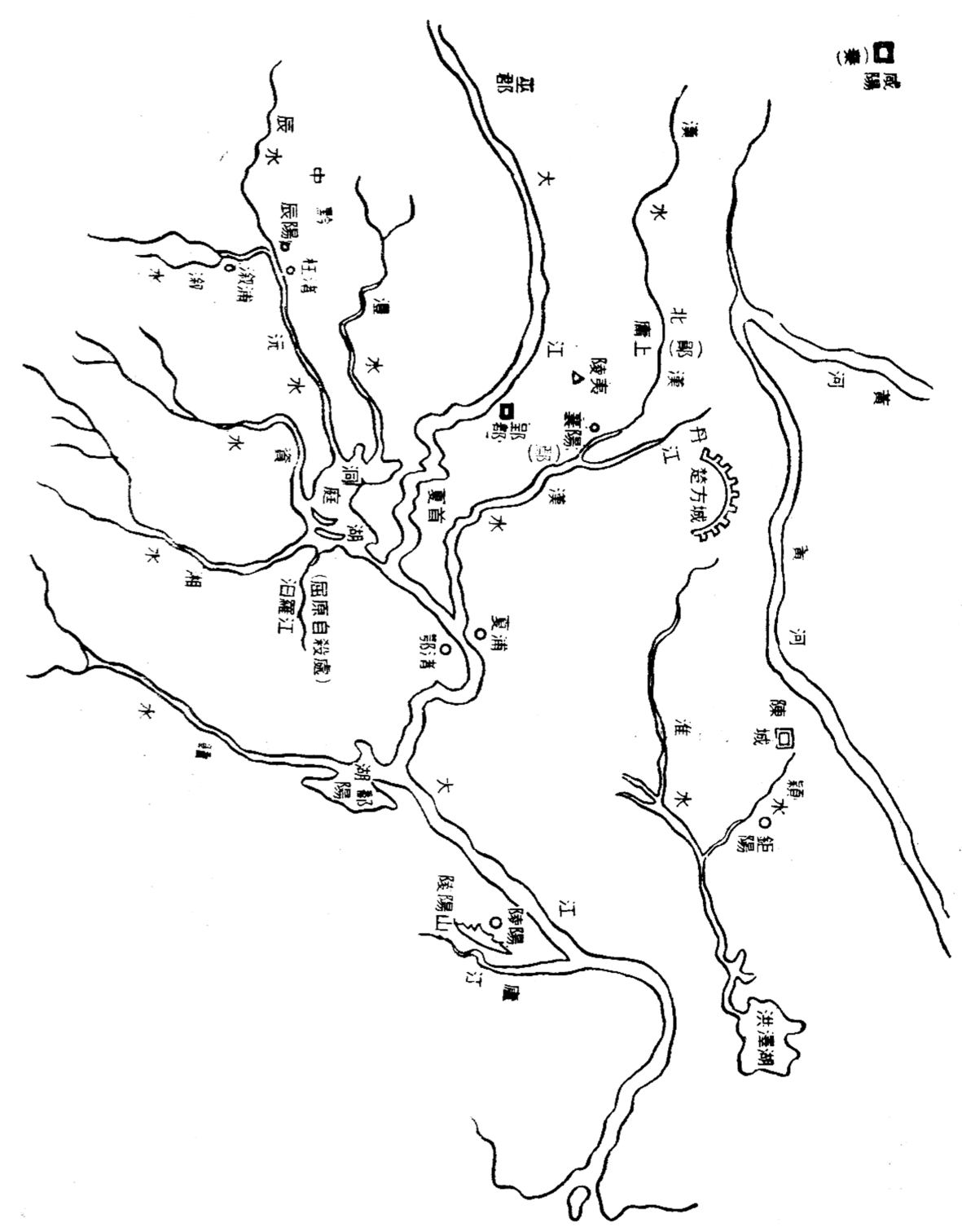

笔者按此节系屈原自辰溆贬所潜回郢都的回忆,也是旅程的补笔。辰溆在洞庭湖的西南,屈原自辰溆贬区沿沅水到洞庭,故曰“上”。到洞庭后,沿长江西上江陵(郢都)救取眷属后,即沿江东下而赴陵阳,故曰“下”。与蒋骥之说稍不同,看湖南湖北地图即知。

羌灵魂之欲归兮,何须臾而忘返?背夏浦而西思兮,哀故都之日远!

“羌”,语助词,楚语也。本作“唴”。姜氏曰:“此当是‘嗟’字之形讹。六朝人书嗟作 ,因讹

,因讹 也。果羌为语词不为嗟字,则下句‘何’宇意象无所依属。若羌作‘乃’字解,‘何’字意象仍不具足,作‘嗟’字则文为有致矣。”语固有见,但羌作为语词有何不可?

也。果羌为语词不为嗟字,则下句‘何’宇意象无所依属。若羌作‘乃’字解,‘何’字意象仍不具足,作‘嗟’字则文为有致矣。”语固有见,但羌作为语词有何不可?

“背夏浦而西思”,“夏浦”夏水东经沔阳而入汉。合流而至武昌,会于江,谓之夏口。刘永济谓:“思疑息之讹。西息,西至辰沅迁所而息也。上云‘东来”,来自东也,下云‘江与夏不可涉’,又云‘至今九年而不复’,则居于迁所之时甚久也。本篇曰‘东迁’,曰‘西浮’,曰‘南渡’;《抽思》篇曰‘南指’,曰‘南行’;《怀沙》篇曰‘北次’,皆属行程言。此云‘西息’,则行至迁所之词,故有哀故都之日远之言也。《诗·汉广》‘不可休息’,《释文》:‘息本作思’,杨倞注《荀子》‘辨而不思’引《诗》此文。证思息二字,形近易讹。”刘氏不知屈原发自郢都系沿大江而赴陵阳。陵阳在东,夏浦在西,背夏浦,就是离开了夏浦,也可说将夏浦抛在背后,回首盼望一日远似一日的郢都,故曰“西思”,怎可改为“西息”呢!

“何须臾之忘返”,姜氏曰:“须臾作俄顷者,汉人以后之说也。按仪礼‘寡君有不腆之酒,请吾子与寡君须臾焉’。则须臾犹言逍遥矣。《礼记》‘道也者,不可须臾离也’,《北征赋》‘聊须臾以婆娑’,与《离骚》‘聊逍遥以相羊’同一句法,同一用意。须臾与逍遥,盖一声之转也,故亦得写作‘须摇’,《汉书·礼乐志》:‘神奄留,临须摇’,注引晋灼曰:‘须摇,须臾也。’但笔者之意,中庸既有“道也者,不可须臾离也”。总不能说“道也者不可逍遥离也。”则须臾古亦作片刻解。在本文中也是作片刻为是。若作“何逍遥之忘返”如何可通?

登大坟以远望兮,聊以舒吾忧心。哀州土之平乐兮,悲江介之遗风。

“大坟”,水中高者曰坟。《诗》“遵彼汝坟”。姜氏云:“此大坟指鄂渚而言,惟鄂渚之反顾,乃顾望陵阳,此之远望,则望楚也。盖鄂渚当汉水入江处,与上文过夏水之口,则曰‘过夏水而西浮’,过洞庭,则曰‘背夏浦而西思’,皆纪程最重要之语。”实则汇边常有丘陵之属,屈原虽乘舟而行,途中亦可随时登岸,或者登上水中高丘以遥望,不必如姜氏之说谓指鄂渚。

“州土平乐”,王逸“闵惜乡邑之饶富也”。姜氏曰:“按古凡称州者皆指环水之地而言;郢在江汉夏澧之间如州焉,故曰州土。”“平乐”当是平安和乐之谓。秦军大至,平乐破坏,故曰“哀”。

“悲江介之遗风”,王逸:“远涉大川,民俗异也。介一作界。”姜氏曰:“介,读如生民‘攸介攸止’之介。笺:‘介,在左右也。’《史纪·十二诸侯年表》:‘楚介江淮。’《索隐》:‘夹也。’义亦左右之意;此江介盖亦指郢都之左右而言。江介遗风,盖叹楚之政俗已多驳变,先王旧习隳废,故步不存,故曰悲遗风也。朱子以为指故家遗俗不善美,虽较王说为当,而尤未达一间也。”

“遗风”二字尚有异说者。王念孙曰:“遗读为隧,隧风,疾风也。桑柔‘大风有隧’,有隧者,状其疾也。楚词《九歌》‘冲风起兮水扬波’,王注曰:‘冲者,隧风也。遇隧风而大波涌起。’是古谓疾风为隧风也。隧与遗,古同声而通用。《小雅·角弓》篇:‘莫肯下遗’,《荀子·非相篇》:‘遗作隧’,《南山经》:‘旄山之尾,其南有谷曰遗。’,遗亦作隧,皆其证也。《扬雄传》:‘轻光疾雷,以 遗风’,见《甘泉赋》;楚辞《九章》:‘悲江介之遗风’,义并与此同。”刘永济因断之云:“按王说是。叔师误以遗为遗民之遗,故说风为风俗之风,并非。”如王刘二氏之说,则此句不过形容江间疾风而已。

遗风’,见《甘泉赋》;楚辞《九章》:‘悲江介之遗风’,义并与此同。”刘永济因断之云:“按王说是。叔师误以遗为遗民之遗,故说风为风俗之风,并非。”如王刘二氏之说,则此句不过形容江间疾风而已。

但江间疾风,又何必用其悲伤?况“哀州土之平乐,悲江介之遗风”为对待语。“州土”与“江介”仍指郢都内外部分。平乐解见前。“遗风”仍作故家遗风解较合。也可说遭遇丧乱,江左右居民善良风俗已荡然无存了。

当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如。曾不知夏水之为丘兮,孰两东门之可芜?

“陵阳”一词,颇多异说。有谓为地名者,有谓即前文大水之波阳侯者,有谓二字乃动词者。地名之说,后再论。水波之说,则戴震注此句云:“上云‘陵阳之泛滥’,此言‘当陵阳’,省文也。”陆侃如大为赞成。他说:“这句里的‘陵阳’二字并非地名。一来呢,战国时并无‘陵阳’的地方,至西汉时始有,为丹阳郡十七县之一,在今安徽南部,这是铁证。二来呢,若‘陵阳’二字确系地名,则下文不当有‘南渡’字样,因为在陵阳附近的方向是西向东北的,这也是一个很重要的证据。”

刘永济主陵阳为动词。因王逸注“当陵阳之焉至兮”句曰:“意欲腾驰,道安极也。”乃曰:“陵阳为动词,似叔师本原作‘陵扬’。《说文》:‘陵,大阜也。’引申有上升之义。‘扬’,《说文》‘飞举也’故曰:‘腾驰。’屈子于此大有奋飞无所之慨,合下文‘淼焉南渡’,‘不知所届’之意读之,而苍茫四顾之态,俨然如见。诸家误从洪本陵阳立义,致窒塞难通,殊失文旨矣。”刘永济对王叔师拳拳服膺,几至五体投地,于其荒谬欠通之议论,亦曲意阿附,一心盲从,像他竟把“陵阳”当作“陵扬”可笑之极。而因说陵为大阜,刘氏竟引申为上升之意,更可骇了!

其实“陵阳”是个地名,既不能像刘永济想入非非,改为“陵扬”,也不能像钱宾四改为“阳陵”而竟将《哀郢》著作拨归之庄辛(见《九章总论》及《招魂》篇关于招魂的种种)。洪兴祖《补注》:“前汉丹阳郡有陵阳仙人,陵阳子明所居也。《大人赋》云:‘反大壹(同大一)而从陵阳。’”谓陵阳之得名,系陵阳仙人所居,则为地名明甚。

至陵阳之地究在何处呢?王夫之谓为今宣城。姜寅清云:“按汉书丹阳郡,陵阳县是也。以陵阳山而名,在今安徽东南六十里,去大江约百里,而在庐江之北。陵阳山在今县南。何天行曰:“陵阳本汉置县名,晋避杜皇后讳,更名广阳。故治在今安徽石埭县东北,今县界有‘陵阳镇’西北距青阳六十里,即故陵阳遗址,地近大江,从陵阳以西上游数百里江水,便是湖北的境界了。”(《楚辞新论》)

陆侃如与何天行均以陵阳汉置为言。陆将陵阳当作阳侯,何则竟谓《哀郢》系汉人所作,与三闾无干。但在他们之前的陆时雍则曾说:“陵阳楚地,卞和封为陵阳侯,即此。”卞和系楚厉王时人,时代不但在屈原的战国前,而且尚在春秋前。

陵阳是一个地名,乃系不争的事实。所奇者,这个地名,今日尚在,乃系一镇,即何天行所谓“陵阳镇”。笔者乃安徽太平县人,世居山村曰“岭下”者,距“陵阳镇”十五里,家中购买米面及大件用品,每遣长工用独轮车到陵阳镇装载。地名是不易改的。所以自屈原作赋至今,经历了二千数百年,仍是“陵阳”二字。这类区区小镇全中国当有几万,谁也不知注意,若知战国中叶,大辞赋家屈原曾经到过,并在这个地方安顿他的眷属,那便光荣之极,将立刻成为大地名了。所惜者,笔者直到今日才能知道,未能为之表扬。

“陵阳”的考证以庐江为要。庐江又见于屈原的《招魂》,本拟在《招魂》篇再为详说。但《哀郢》篇里的“淼南渡”句干涉到庐江,我想省却省不了。今日旅客沿长江东下至陵阳镇的路线,是先由安徽省会的安庆到大通,南渡四十里的铜埠湖,抵青阳县,起陆行六七十里,始能到达。《哀郢》“淼南渡之焉如”即纪这一段行程。二句倒装。但屈原在《招魂》里有“路贯庐江”的话。据说庐江即青弋江屈原时代尚不知自安庆渡江至大通的那条路线,所以要沿着长江,再上行若干里,由青弋江渡。总之铜埠湖也罢,青弋江也罢,想抵达陵阳,是非南渡不可的。(参看地图)

“不知夏之为丘”句,王逸注:“夏,大殿也。”洪《补》:“夏,大屋。扬子曰:‘震风凌雨,然后知夏屋之为帡幪也。’”这是将夏当作大厦解的。

“孰两东门之可芜”,王逸:“言郢城两东门非先王所作耶?何可使之逋废而无路?”蒋骥曰:“夏即夏水也。在江之北。邱,邱陵也。两东门,郢之东闾之二门也。言已摈逐陵阳,不得越江而北,虽夏水化为邱陵,且不能知,何有于郢之城阙或者荡为芜秽乎?甚言已居陵阳,年深地僻,与郢隔绝也。”蒋骥是主张屈原再放系在陵阳,故有此说。

焦竑曰:“‘六朝如梦鸟空啼’,不如此二语惨绝!”陈本礼曰:“此在陵阳,追念昔日,郢都荒乱,曾虑及陵阳边氓,不知作何等颠沛也。及登大坟,淼淼南望,乃不料其遗风如故,烽火无惊,曾若不知郢都之废乱者。今事历九年,又岂知郢都陵谷之变迁,夏水化而为邱,东门全然榛莽。盖楚恃六城汉水之险,不料为秦兵填塞夏首,使汉水不得通流,险失其所据,以致两东门车马喧阗之地,人烟凑集之所,一旦皆荡为榛莽矣。此铜驼荆棘之悲,故数百年后,魂犹吟此二语也。”(笔者按唐沈亚之《屈原外传》云:晋咸安——晋有咸宁、咸和、威康三年号,而无咸安,当是沈氏误记——中有吴人颜珏者,泊汨罗,夜深月明,闻有人行吟曰:“曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜?”珏异之曰:“汝三闾大夫耶?”忽不见其所在。)

刘永济曰:“蒋氏谓屈子放逐之地,为今安徽池州青阳县,乃古之陵阳,殊属臆断,而何有于郢之城阙之言,尤伤屈子之旨。但说夏为夏水,则胜诸家。此文之夏,即上文‘遵江夏’之夏,此文之两东门,即上文‘顾龙门’之龙门,及其他一门也。江夏乃楚东鄙,今汉阳、武昌、黄州及安陆、德安东南境皆是。(原注见戴震《屈赋通释》上)屈子至东门,见东鄙残破,举目有荆棘铜驼之悲,因念郢都何可使之芜秽而无人惜之邪?盖深忧之词也。曾,乃也。乃不知者,惜知之者难得也。夏沦为丘,乃不知警畏,则两东门之芜,亦意中事。然两东门者,先王所都,宗庙所在,关系至大,岂容芜秽?故曰‘孰可芜’也。岂其秦取析十五城之后,逃亡之民,皆循汉水南下,至于江夏一带,屈子见之而生丘墟沦没之感,不觉其言之迫切如此耶?”

姜寅清曰:“……按夏水自江出,北流于汉。江、夏、汉三水,形成一三角洲。于是此三角洲地带,多有‘夏’名。此三角洲地带,盖即楚家世生息之地。楚本夏后,来自西北,及来止于此,遂以旧名命新邦,因有夏称。则‘夏之为丘’,意谓故国沧桑之变也。故紧重之曰‘东门可芜’,果如王说,则庙堂之变,言何切激,失屈子本旨矣。”

按“夏之为丘”“东门可芜”二句意义果极深奥。笔者之所以广引诸说,不厌其烦者,就是要把这些楚辞注家虽富于低徊咏叹的感情,而并没有摸到真正意义的说法,来反衬出三闾思想的深度。

原来“夏”并非王逸所谓大殿及巨厦,实际还是夏水,或姜寅清所谓江、夏、汉三水所形成的三角洲。夏之为丘,即沧海桑田之变。战国时代,域外文化大量输入,我们中国人“时间观念”和“空间观念”都和以前大不相同。就是时间观念进展得绵长至于无限,空间观念推宕得广大至于无垠。

先说时间:“在太极之先,而不为高,在六极之下,而不为深,先天地生而不为久,长于上古,而不为老。”(《庄子·大宗师》)“楚之南,有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋。上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋,而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!”(《庄子·逍遥游》)“藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣,而夜半有力者负之而走,昧者不知也。藏大小有宜,犹有所遁。”(《庄子·大宗师》)前两例易解,后一例稍难。“夜半有力者”是什么呢?宣颖指为“造化默运”,对。这个有力者,换言之,便是“时间老人”。你把一只舟隐藏在山湾里,这座带有湾子的大山又隐藏于大水中间,可谓严密之至,还怕有人能将舟偷去吗?可是那位时间老人却能慢慢地做着变换消蚀的工作,终于将世间具体的东西化为乌有,山变得没有了,湾也没有了,试问你的舟还能保得住不能?战国诸子这类思想甚多,兹所举亦不过其数例而已。

再说空间。海若对河伯说:“天下之水,莫大于海,万川归之,不知何时止而不盈,尾闾泄之,而不知何时已而不虚。春秋不变,水旱不知,此其过江河之流,不可为量数,而吾未尝以此自多者,自比形于天地而受气于阴阳,而吾在天地之间,犹小石小木之在大山也,方存乎见少,又奚以自多?计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎?计中国之在海内,不似稊米之在大仓乎?”(《庄子·秋水》)战国后这个大泽是后代人所不能了解的,是指那原始深渊。海在大地上固为最大的水,四大海合并则更大,不过比起那充满整个空间无边无际的原始深渊来,四海的水也不过是小小石穴中之点滴罢了。(这亦可见原始深渊之水与我们大地上四海之水是划然分开的。)中国版图固然广大,在四海之内,却也只能算太仓里的一颗米粒罢了。

屈原生当战国中叶,曾经沐浴于当时大量涌入的域外文化,这种时空观念,他当然是有的。白起兵入郢都,大纵焚掠,繁华的两东门,成为废墟,他也知道。当他立身夏水之上,忽然想到洪钧转运,永无已时,沧海桑田,变易旦暮,这茫茫在眼的夏水,终有一日变为丘陵,则两东门之荒芜,有何足惜?可是人是感情和理智融合而成之物,仅有理智而无感情,则其人将成为科学怪人之冷酷;仅有感情而缺乏理智,则亦不过是一盲目冲动的狂夫,我们的三闾大夫却是一个理智感情融洽恰到好处的人,因此他虽常作超凡脱世之想,以遨游世外的神仙自居,而终又投汨罗殉国,为天下后世留下一个光辉的不朽的榜样。所以他又唱道:

曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜?

“曾不知”,姜寅清以“曾”为“尚”,刘永济又以为“乃”,实则米此三字又见于《九章·抽思》:“曾不知路之曲直兮,南指月与列星。”“曾不知”者“岂不知”也。就是说我岂不知道路之曲直,只须指南方月儿与列星的方向便得。《哀郢》这二句应该这样解:我岂不知夏水有朝会变丘陵,可是两东门怎可任它这样荒芜呢?他说这话真是“情之至,意之厚”也!

前面所举那些论夏之为丘,东门可芜二句的楚辞注家都是屈原以后的人,比屈原要后二十多个世纪。二十多个世纪时间不为不长,学者们的知识和思想不但没有进境,反退化到蒙昧无知的地步。这就可见域外文化之盛衰,关系中国人知识之高下与思想之通塞,何等巨大?而二千数百年来屈原作品始终像个大谜,亦可由此而知其原因了。

心不怡之长久兮,忧与愁其相接。惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉!

“忧与愁其相接”,朱本“愁”作“忧”。刘永济曰:“此文中‘愁’字后人据注‘忧愁相接’改,非也。《文选》谢灵运《登上戌鼓山》诗:‘族人心长久,忧忧自相接’,即用此文。《楚辞考异》曰:‘《类聚》六十四、《御览》六十九,亦引‘愁’作‘忧’,可证古本作‘忧与忧其相接’。”按从朱本者,有蒋骥、林云铭、戴震。

屈原凭战国时代盛传一时的时空观念而说出岂不知夏水有日会变丘陵的话,又凭他深厚的祖国爱,说出不容许两东门残破的话。说了后,觉得心中惨然,而且忧念相连而生,不可断绝,恨不得再回到郢都城里去看看目前作何光景,无奈隔着江与夏,道路辽远,奈何!奈何!

忽若不信兮,至今九年而不复。惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚。

王逸云:“一本‘若’下有‘去’字。谓始从细微,遂见疑也。”朱熹曰:“一无‘去’字,或恐‘去’字有脱误。”

王闿运曰:“信,再宿也。”马其昶曰:“怀王失国后三年,卒于秦。此文之作,又后六年,‘忽若去不信’者,言不信其去国忽已九年也。”刘永济曰:“按王(闿运)说‘信’是。《集注》谓下句九年不复。不知的在何时,马氏以为怀王失国后九年作此文之时,义亦可通。惟以‘去不信’为不信其去国之久,则非也。正文‘不信’上一本有‘去’字当补。忽若去不信者,忽若去国不及信宿,乃至今实已有九年之久,不得返矣。盖悲年岁易逝,报国无期,亦可见思君之怀,九年如旦暮也。信下或脱‘宿’字,信宿与九年相对成文。《诗·九罭》:‘公归不复,于汝信宿’,屈子此文,殆以公旦自拟欤?”刘氏此解,诚有其独到之处,但屈原在湘西贬所,度日如年,岂有将九年悠久时间当作信宿之理?我相信王逸所见一本“若”字下有“去”字。去者即斥去、排去之意。言楚王听群小之谗,忽然好像将我当作不可信任之人而排斥之也。楚王对屈原之不能信任,九年不复者就是怕他泄漏国家机密,此可与《惜诵》、《惜往日》参看。刘氏于信字下强加“宿”字而不知“忽若去不信宿兮”不成文理。

关于“九年不复”这句话颇有若干争论。洪《补》云:“卜居言屈原既放,三年不得见,此云‘至今九年而不复’,按《楚世家》、《屈原传》、《六国世表》、刘向《新序》,云:‘秦欲吞灭诸侯,屈原为楚东使于齐以结强党,秦国患之,使张仪之楚,赂楚贵臣上官大夫靳尚之属及令尹子兰、司马椒;内赂夫人郑袖,共谮屈原。屈原放逐于外,乃作《离骚》。当怀王十六年,张仪相楚,十八年,楚囚张仪,复释去之。是时屈平疏不在其位,怀王悔不用屈原之策,于是复用屈原。屈原谏怀王曰:‘何不杀张仪。’怀王使人追之,不及。三十年,秦昭王欲与怀王会,屈平曰:‘不如无行。’怀王卒行。当顷襄三年,怀王卒于秦,顷襄听谗复放屈原。以此考之,屈平在怀王之世被绌复用,至顷襄即位,遂放于江南耳。其云:‘既放三年’,谓被放之初,又云‘九年而不复’盖作此时,放已九年也。”诸家大概皆遵洪说。

陆侃如:“《哀郢》的时代,我们在上文已讨论过,最早这样主张的,是清人蒋骥……蒋骥把屈原死时定在顷襄王十五六年,也是为了这一点。他们两人都错了(按连林云铭而说),《哀郢》的时代固不能移后,屈原自沉的时候又何能迟到这个时候呢?……我们须知:古书中九字大都是表无定数的静字。我们试看屈原作品用九字的例,如‘余既滋兰之九畹兮’‘虽九死其犹未悔’!又如《天问》的‘九重’‘九天’‘九子’‘九则’‘九卫’——为什么东西的数目总是九?我们看了这些例子,很可知道九字并不指什么确定的数目,是一个夸张过甚的静字(原注参看汪中的三九说),‘至今九年而不复’的九字也是如此。不过表示他已经放逐了好几年了,并不说他确实放了九年。九字固然有时也用来表实数,但在这儿是不可能的:一来呢,他处于这种境地,未必能把年数记得很清楚;二来呢,他是一个好动的人,未必能忍耐这种生涯到八九年,至于他在那边究竟居了几年,我们无从知,大约至多也不过四五年罢了。”

这是陆氏在他所著《屈原》里说的话。游国恩在他《楚辞概论》里则反对陆氏的意见。他说:“从来研究楚辞的人都根据‘九年不复’一句,认《哀郢》是第二次放逐后第九年作的。差不多没有异议。陆侃如先生却谓‘九’字是表无定数的静字,他举《离骚》的‘九天’‘九畹’‘九死’;《惜诵》的‘九折臂’等句为例。其实这里的‘九年’的‘九’字与《离骚》等篇的‘九’字不同。古书中的‘九’字固然有很多是表多数的,但这里的‘九年’,却是实数。”

游氏计算这个“九年”,是顷襄三年,屈原遭第二次放逐,顷襄十一年写《哀郢》,恰为九年。但游氏在他的《屈原》里则放逐年代略有改变。说道:“屈原第二次放逐,约在顷襄王十三年左右。本传所谓‘顷襄王怒而迁之’,就是指再放的事。此事据本传似在顷襄初年,但考楚辞《九章·哀郢》一篇有云:‘曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜!’这话是对白起入郢而发的。而白起破郢在顷襄王二十一年。下文又云‘忽若去不信兮,至今九年而不复’,从顷襄王二十一年上推,至顷襄王十三年,恰为九年。‘不复’者未被召回的意思。放逐九年,还没有召回的消息,屈原的命运大概被决定了!”

笔者认游氏“九年”之九为实数,较为有理。《哀郢》写作时代则当据他所写的《屈原》。

外承欢之汋约兮,谌荏弱而难持,忠湛湛而愿进兮,妬被离而鄣之。

“汋约”通“绰约”,好貌。洪朱等皆谓指子兰、郑袖等谗佞小人。盖绰约亦所以形容小人之妖态。王逸乃谓指怀王,误。但笔者则认为屈原自指,否则文理难通。

“谌”,诚也。“荏弱难持”,朱熹谓使人心志软弱而不能自持。王夫之谓:“深憾昏君佞臣,安于新邑,嬉游自得,曾不知国之弱丧,不可复持。”马其昶谓:“子兰怀王稚子,故曰荏弱,岂岂能持国柄者乎?”陈本礼谓:“小人外饰媚态,以承君欢,内若荏弱难持,使人视以柔软,而不知笑中有刀,活画出小人情状。”林云铭谓:“小人外饰媚骨,以博君宠,心实不可测也。”姜寅清曰:“承欢二句,王朱皆引小人为说,按《哀郢》全篇,止言去郢不复之悲,决不旁及朝廷是非,忠佞得失,文义语气,皆可审知;则此二句解为小人邪佞,羌无所据,其去文心远矣。按此二句乃相反互诘,以见其意也。上句外欢者犹言强为欢笑,下句谌荏弱者,言心诚荏弱委顿,亦从作者感情处立说,盖既放逐,将有强为解慰也。荏弱难持,正是上句汋约美好之反面,二语犹言余外虽承欢,有似卓约,内实委顿,不能自持云尔。”

按此二句意义本属两歧,可循旧解,亦可遵姜说,而姜说似比诸家为胜。

“忠湛湛”,王逸注湛湛厚重貌,诸家皆从之。《诗》“湛湛露斯”,注茂盛貌。司马相如赋“纷湛湛其差错”,注“湛湛,积厚之貌”。王注当据此。但笔者以为湛湛二字应作清澄、清澈、透明解。“湛湛露”,正谓露珠在草,晶莹照眼。楚辞《招魂》“湛湛江水兮上有枫”,则亦是形容江水澄清,波光明耀,若解为厚重,茂盛,积厚,则失之太远。屈原于忠字下用湛湛二字,无非言自己对君国之忠心,光明皎洁,可与天下后世共见而已。

“障”,遮翳掩盖之谓,如秋夜月光,光辉圆满,奈乌云遮蔽何?

尧舜之抗行兮,瞭杳杳而薄天;众谗人之嫉妬兮,被以不慈之伪名。

王逸云:“一无‘瞭’字,一云‘杳冥冥。’”姜寅清云:“瞭,即杳同声字。”按“杳冥冥又见《九歌》东君、山鬼,《九叹》怨思”。

《庄子》曰:“尧不慈,舜不孝。”今以“不慈”为言,盖言尧不以天下传其子丹朱而传之舜;舜不以天下传其子商均而传之禹而已。

憎愠 之修美兮,好夫人之

之修美兮,好夫人之 慨;众踥蹀而日进兮,美超远而逾迈。

慨;众踥蹀而日进兮,美超远而逾迈。

“愠 ”,忠悃貌。陈本礼曰:“小人有

”,忠悃貌。陈本礼曰:“小人有 慨意气,当其得君时,侈口而谈天下事,无非一副6慨之情状,而在君子,则必沉吟筹度,轻易不吐诸口,遂反以君子为妩媚可憎,小人为爽直可喜。于是小人日益进,君子日益远矣。”

慨意气,当其得君时,侈口而谈天下事,无非一副6慨之情状,而在君子,则必沉吟筹度,轻易不吐诸口,遂反以君子为妩媚可憎,小人为爽直可喜。于是小人日益进,君子日益远矣。”

自“尧舜抗行”至“美超远而逾迈”八句,王逸曰:“此皆解在《九辩》中。”按《九辩》有两节文字与此相同,但分属于两处,不像此文之直相联接,今录《九辩》于下:

尧舜之抗行兮,

瞭冥冥而薄天,

何险峨之嫉妒兮,

被以不慈之伪名。

隔了八句,又有:

憎愠 之修美兮,

之修美兮,

好夫人之慷慨,

众踥蹀而日进兮,

美超远而逾迈。

王逸的《楚辞章句》列《九章》第四,《九辩》第八。于今注《九章·哀郢》,却说“解皆在《九辩》中”。那么,《九辩》在《九章》之前了。宋陈振孙直斋书录解题,载有古文本楚辞释文一卷,其篇次首为《离骚》,次为《九辩》,又次则为《九歌》,又次则为《天问》,然后为《九章》、《远游》、《卜居》、《渔父》等。故明焦竑主《九辩》当是屈原所作,其篇次当如古楚辞释文在《离骚》之后,《九歌》之前。王逸的《楚辞章句》当也是如此,不然,他不会在《哀郢》里说“解皆在《九辩》中”的。把《九辩》列为章句第八,是宋仁宗时陈说之改的,为了这个缘故,焦竑、吴汝纶、陈第均主《九辩》当是屈原所作。近代刘永济极赞成其说,而以《九辩》的著作权归之屈原。

姜寅清则谓:“按此八句盖《九辩》中错简,乱入本文者。何以言之?王逸于此八句皆无注,仅于末句云:‘此皆解在《九辩》之中。’王逸旧本《九辩》本在《离骚》之后,则此八句,必原在一本无疑。《九辩》作者乃宋玉,则此八句,可能为宋袭屈言。又《哀郢》全篇无实状事态之文,更无正面指斥小人之处,此八句不仅义象与上文每句皆殊,而文义与上下亦每句不能切合,去之则两美,合之则两伤,则此八句必为《九辩》中文乱入此者也。”

笔者按谓“《哀郢》全篇无实状事态之文,更无正面指斥小人之处”,此语不能令人心服。即云《哀郢》无此,《离骚》及《九章》其他各篇,逐句皆是,安得否认?惟屈子之文自古号为复沓,笔者研究屈赋有年,觉屈赋并不重复,其类似重复者皆有意为之。所谓以一句为一词汇是。词汇是不妨重复用的,独此八句与《九辩》几于完全相同,此当是《九辩》抄袭屈赋,不可因此而遂如姜氏主张《哀郢》原来无此八句也。况姜氏本说“宋袭屈言”,又不正宋剽窃之罪,反欲删去《哀郢》八句,伤害事主之利权以成全窃贼,太不公平。

乱曰:

曼余目以流观兮,冀壹反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。

□□□□□□□,□□□□□□,信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!

鸟飞反乡句,朱熹曰:“《礼》曰:‘夫鸟兽丧其群匹,越月逾时,则必反此,过其故乡。’”狐死首丘句,洪《补》曰:“《记》曰:‘乐其所生,礼不忘本,古人有言曰:狐死正丘首,仁也。’”

屈原虽于郢都被破前,潜入首都,护送眷属,沿江东下,直到今日皖境的陵阳安顿。安顿以后,仍复回到辰溆的贬所,非获得朝廷的赦令,是不敢擅自离开的。所以有“冀壹返之何时?”“信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之?”等语。或将谓屈原既能护送眷属到皖境的陵阳,自己何不也留下,再回辰溆贬地又何苦呢?战国时代逐臣谪宦的处境,历史上、文字上,所留资料毫无,今日的我们实有无从查考之苦。不过我想当时各国律法对这件事是很严格的:逐臣谪宦到了贬处。小小行动可以自由,却也不能离开贬所太远,否则一被上面觉察,便要罪上加罪。况那时郢都虽破,顷襄亦远迁陈城,但湘西及夔黔一带广大的地面仍然是楚国的天下,再者他又是受编管的人,更无自由行动的余地,回辰溆苦挨岁月,以待后命,屈原的打算并没有错。至于秦自蜀出兵,攻取巫黔,采取大包围的形势,那却是神仙也料不到的事了!

本节原共六句。“信非吾罪”当为另简,前疑脱落二句。故以方块补足。

吾以行。

吾以行。 ”,同朝,一作晁,旦也。

”,同朝,一作晁,旦也。 ”,践也。音灼,一作宅。

”,践也。音灼,一作宅。 结而不解兮,恩蹇产而不释。

结而不解兮,恩蹇产而不释。 结”,姜寅清曰:“上音画,

结”,姜寅清曰:“上音画,

”“蜷

”“蜷 ,因讹

,因讹 也。果羌为语词不为嗟字,则下句‘何’宇意象无所依属。若羌作‘乃’字解,‘何’字意象仍不具足,作‘嗟’字则文为有致矣。”语固有见,但羌作为语词有何不可?

也。果羌为语词不为嗟字,则下句‘何’宇意象无所依属。若羌作‘乃’字解,‘何’字意象仍不具足,作‘嗟’字则文为有致矣。”语固有见,但羌作为语词有何不可? 遗风’,见《甘泉赋》;楚辞《九章》:‘悲江介之遗风’,义并与此同。”刘永济因断之云:“按王说是。叔师误以遗为遗民之遗,故说风为风俗之风,并非。”如王刘二氏之说,则此句不过形容江间疾风而已。

遗风’,见《甘泉赋》;楚辞《九章》:‘悲江介之遗风’,义并与此同。”刘永济因断之云:“按王说是。叔师误以遗为遗民之遗,故说风为风俗之风,并非。”如王刘二氏之说,则此句不过形容江间疾风而已。

之修美兮,好夫人之

之修美兮,好夫人之 慨;众踥蹀而日进兮,美超远而逾迈。

慨;众踥蹀而日进兮,美超远而逾迈。 ”,忠悃貌。陈本礼曰:“小人有

”,忠悃貌。陈本礼曰:“小人有 慨意气,当其得君时,侈口而谈天下事,无非一副6慨之情状,而在君子,则必沉吟筹度,轻易不吐诸口,遂反以君子为妩媚可憎,小人为爽直可喜。于是小人日益进,君子日益远矣。”

慨意气,当其得君时,侈口而谈天下事,无非一副6慨之情状,而在君子,则必沉吟筹度,轻易不吐诸口,遂反以君子为妩媚可憎,小人为爽直可喜。于是小人日益进,君子日益远矣。”