鉴藏例说——清代拓本

再和墨

乾隆时以御府所藏历代旧墨捣碎再和料,复制产生一种新墨,称之为“再和墨”。

清代各地皆有纸张生产,种类繁多,用纸也相对比较广泛,一般大城市的纸较佳。除了陕西皮纸、白棉纸、连史纸、竹纸仍沿用外,较好的有安徽宣城的“棉连纸”,故又称“宣纸”。其实宣纸早在唐代就有,那时只为贡品而已。厚者为“夹连”,次之为“料半”,稍粗者为“粉连”。清代中期又造出一种最薄的“净皮纸”,因造纸者姓名曰汪六吉,故而又称“六吉棉连”。其纸拓甲骨、铜器、玉器皆为佳品。此外,还有桃花纸(乾隆时为传拓《三希堂法帖》而特制)、朝鲜皮纸、东洋皮纸、玉扣纸、洋连史纸等。

叶昌炽《语石·观纸墨知何省拓本》中载:“陕中寻常拓本皆用粗纸,色黄而厚,精者香墨连史纸。汴纸最恶,质性松脆,易烂又掺以石灰。北方燕赵之间工亦不良,精者用连史纸,粗者用毛头纸(糊窗纸)。齐鲁之间今多用陈簠斋法,拓手为海内之冠。然秦碑估往拓,或携纸墨自随,亦不尽如土著之精。吴越两楚以逮王岭以西皆不用黄纸,惟墨之浓淡拓之轻重微不同。闽广喜用白宣纸,坚厚莹洁,黝然纯墨而无光。”可见清代拓碑用纸较为庞杂。

清代金石学大盛,碑石传拓也不局限于一般拓工所为,黄易、释六舟、刘喜海等亦专事访求,并亲自传拓。此时,公私名家刻帖也多,乾隆内府刻《三希堂帖》多至三十二卷。出现用特制桃花纸(纤细、色白)、再和墨传拓,称乌金拓,为世人所重。碑石的大量出土,使其出土即拓的初拓本,如《封龙山颂》、《三体石经》、《刁遵墓志》、《高贞碑》、《马鸣寺根法师碑》、《敬使君碑》、《朱岱林墓志》、《元公墓志》等更为鉴藏所珍重。并出现洗石精拓本,由车永昭始,嗣后汪士 、黄易、张燕昌、刘喜海皆从之。车永昭所拓《礼器碑》、《鲁峻碑》为康熙年间洗石精拓淡墨本,字画清晰远胜旧拓。

、黄易、张燕昌、刘喜海皆从之。车永昭所拓《礼器碑》、《鲁峻碑》为康熙年间洗石精拓淡墨本,字画清晰远胜旧拓。

现仅就所鉴藏之清拓本择要述后。

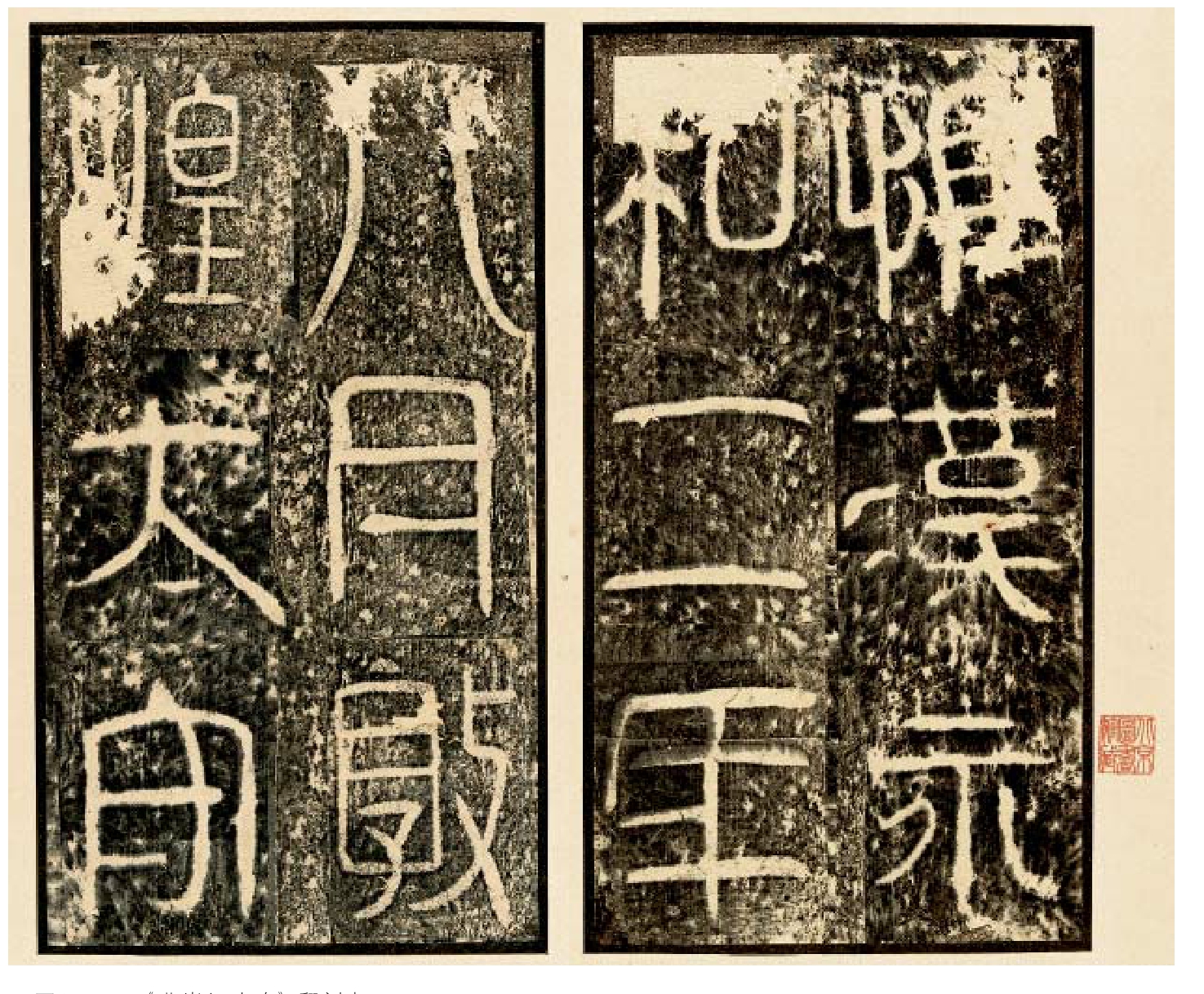

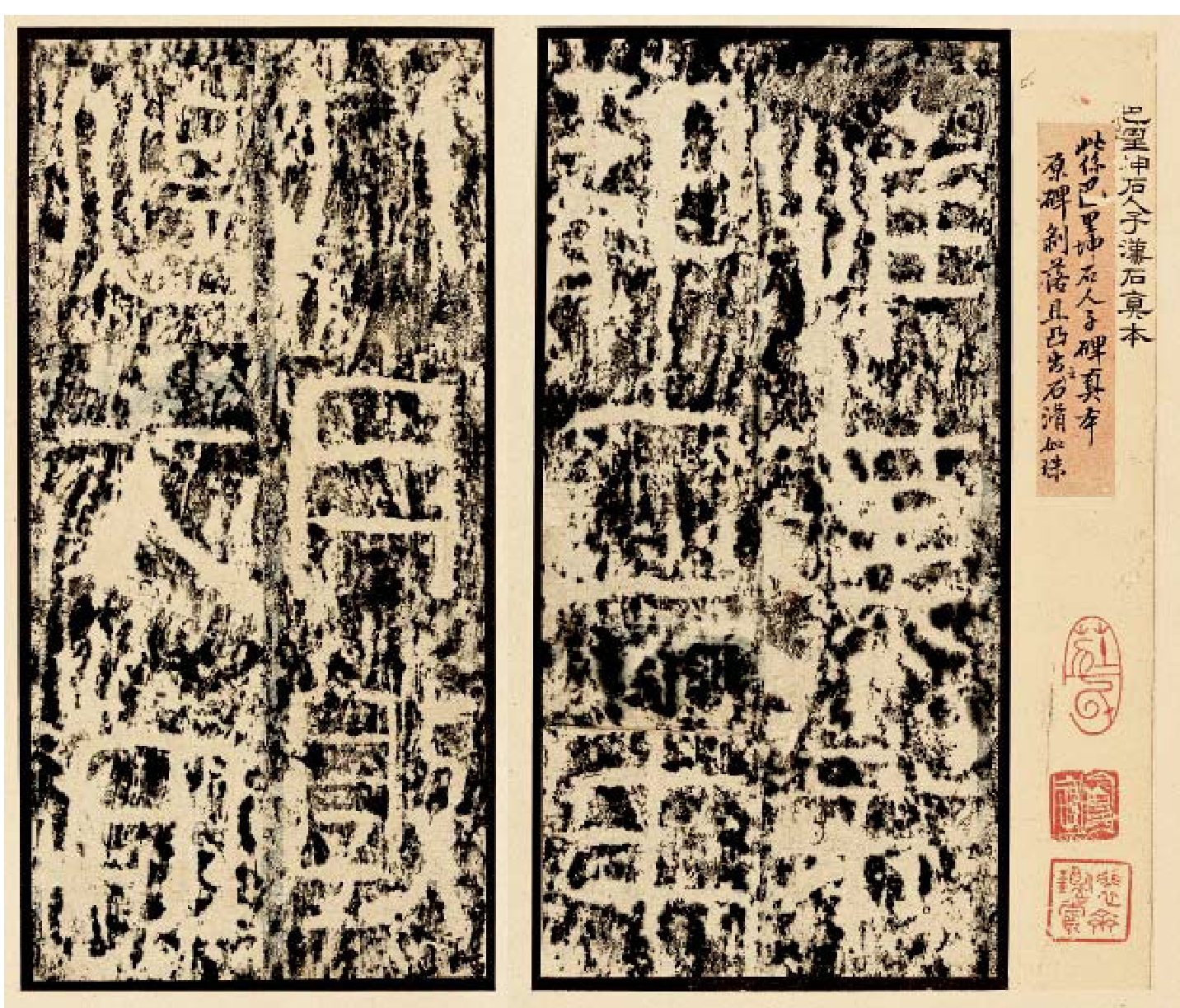

一、《泰山刻石》

《泰山刻石》传世拓本,以明华中甫、安国递藏之北宋拓本为最,存166字;另有元拓本存五十余字;以及孙星衍、何绍基所藏明拓二十九字本,皆为至珍,亦称为“火前本”(乾隆五年以前);火后拓本只存十字,至今仅剩存九字。国家图书馆藏十字拓本有数种,其中以清瞿氏“铁琴铜剑楼”旧藏、顾千里题跋之嘉庆道光拓本和陆增祥、李慈铭题跋之道光、咸丰年间拓本较为珍贵,陆氏拓本为整幅立轴装,拓片高72厘米,宽64厘米,有徐宗幹刻跋,钤“陆增祥印”、“从吾所好”、“慈铭私印”等印(图17-1)。

图17-1 清拓《泰山刻石》十字拓本

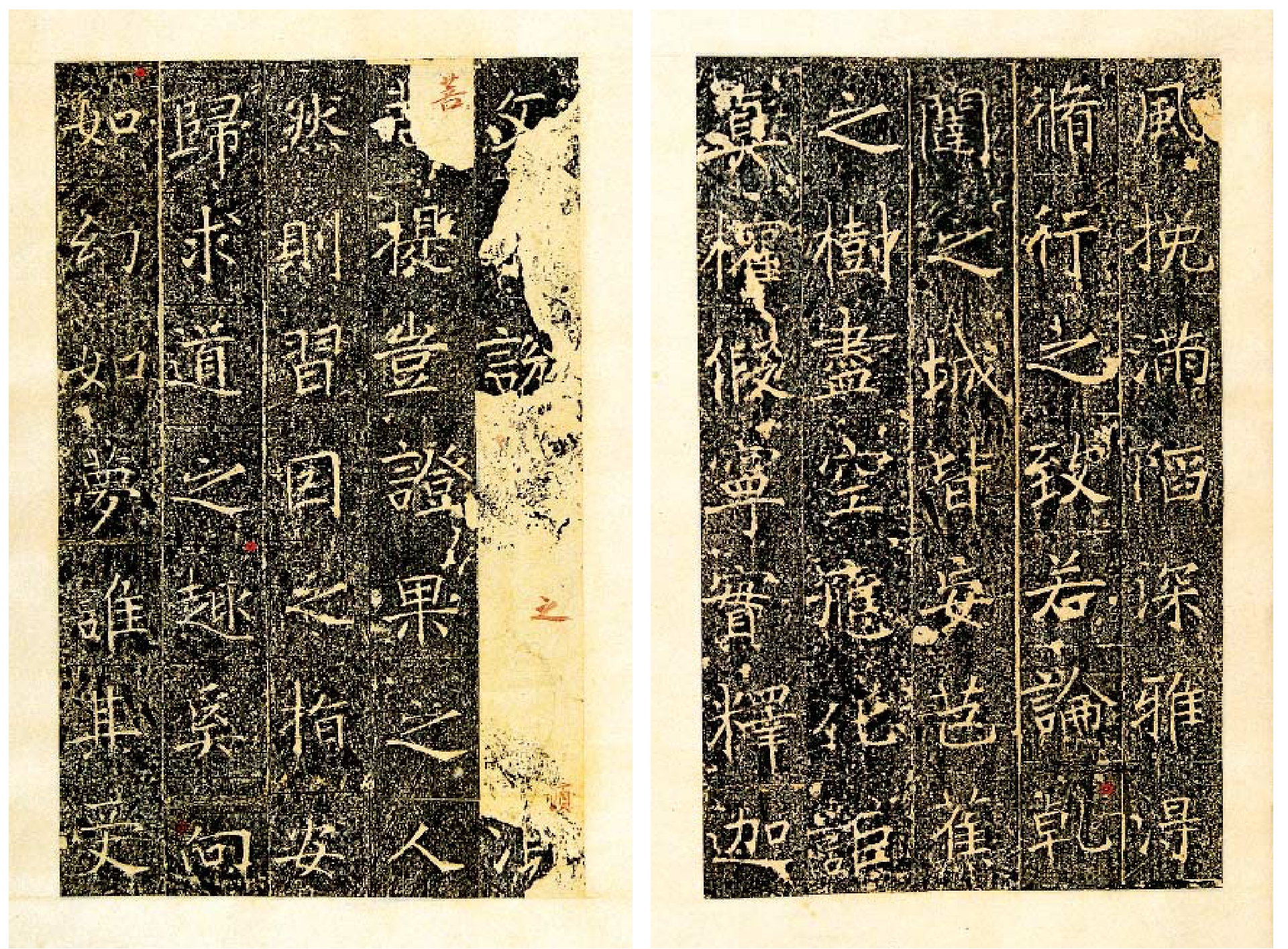

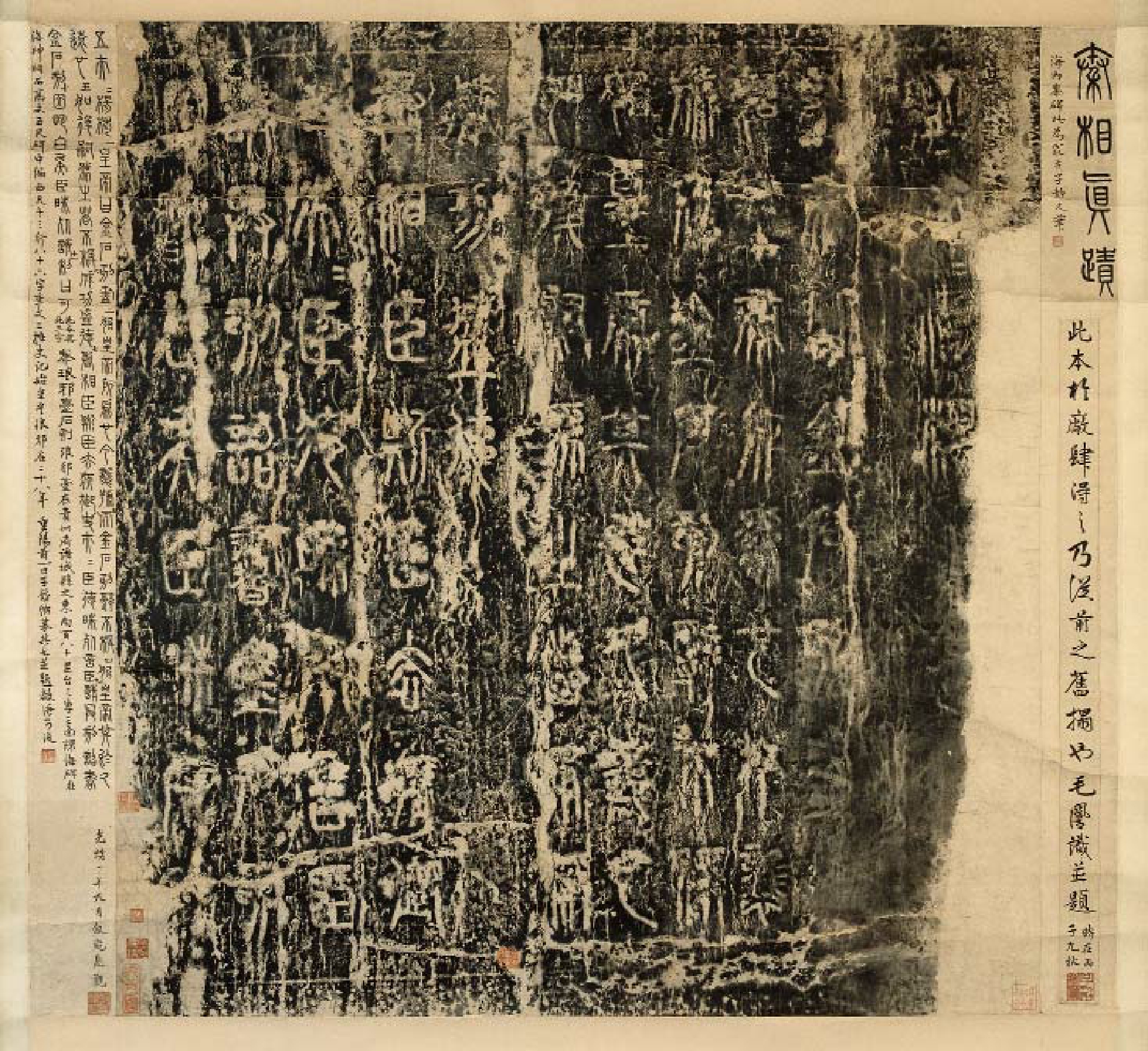

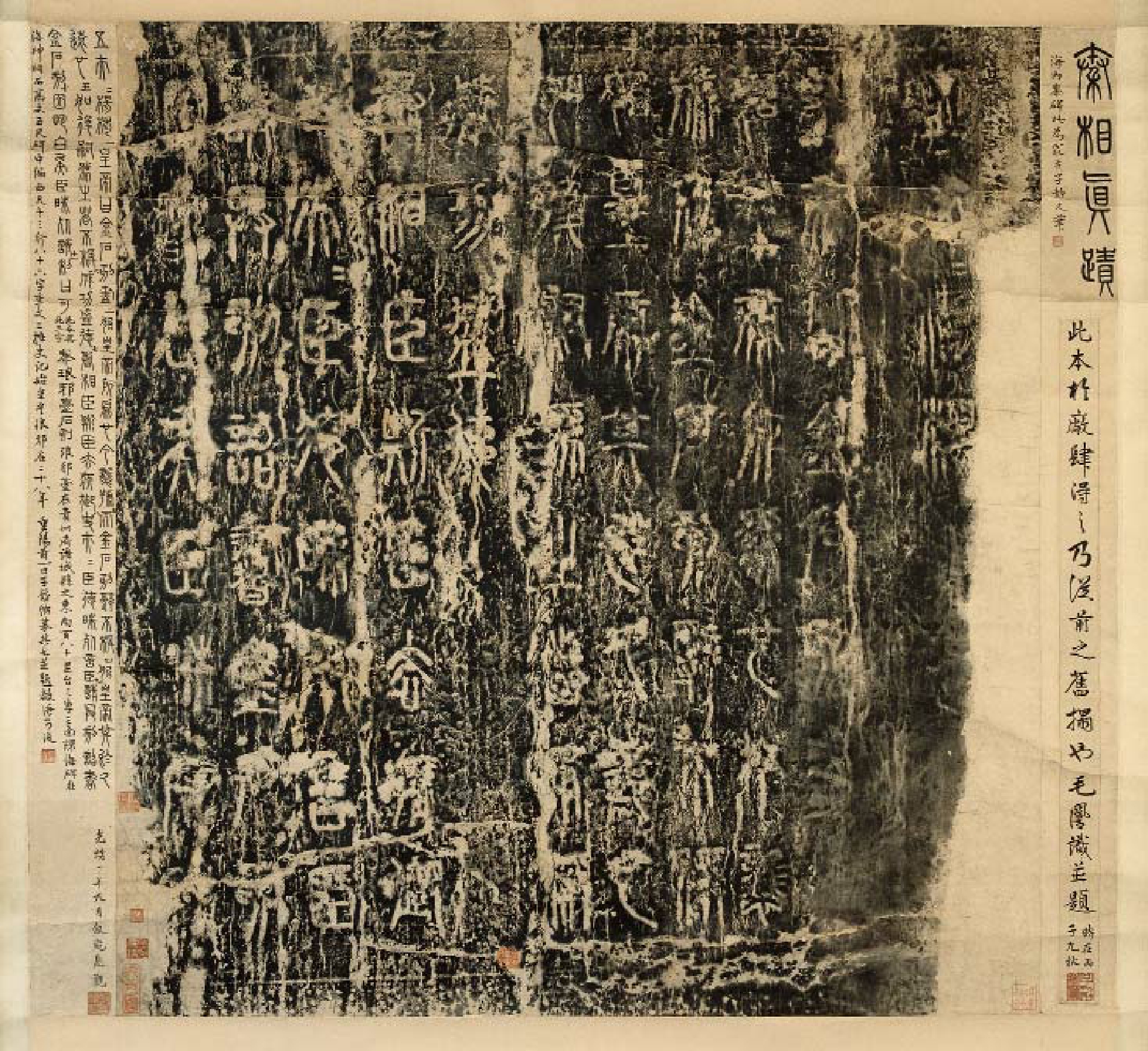

二、琅玡刻石

《琅玡刻石》未见传有宋拓本存世,明末清初为较早拓本。拓本全为十三行,首行“五大”等字拓全,末行“制曰可”三字右似有笔画, 刻石》但多为省纸而失拓。曾见国家图书馆藏毛凤清题跋之十一行拓本,整幅轴装。拓片高75.5厘米,宽71厘米。毛氏前首上题:“秦相真迹,海内秦碑此为最古。”下有“此本于厂肆得之,乃从前之旧拓也。丙子九秋(乾隆二十一年,公元1756年)”。题记一则,尾有毛氏缩临原文及题跋又一则。拓本钤“子静”、“子静鉴赏”、“郑盦藏古金石”、“覃溪审定金石”、“小松鉴赏”、“子静所藏金石”、“毛凤清印”、“亦吾庐”、“寿苏斋”、“鲍康读过”等印。此本首行“五大夫”,末行“制曰可”失拓,八行“成功盛德”之“德”字,七行“后嗣为之者”之“之”字皆清晰,毛凤清题记可信,故可定为雍乾拓本(图17-2)。

刻石》但多为省纸而失拓。曾见国家图书馆藏毛凤清题跋之十一行拓本,整幅轴装。拓片高75.5厘米,宽71厘米。毛氏前首上题:“秦相真迹,海内秦碑此为最古。”下有“此本于厂肆得之,乃从前之旧拓也。丙子九秋(乾隆二十一年,公元1756年)”。题记一则,尾有毛氏缩临原文及题跋又一则。拓本钤“子静”、“子静鉴赏”、“郑盦藏古金石”、“覃溪审定金石”、“小松鉴赏”、“子静所藏金石”、“毛凤清印”、“亦吾庐”、“寿苏斋”、“鲍康读过”等印。此本首行“五大夫”,末行“制曰可”失拓,八行“成功盛德”之“德”字,七行“后嗣为之者”之“之”字皆清晰,毛凤清题记可信,故可定为雍乾拓本(图17-2)。

图17-2 清雍乾拓本《琅玡刻石》

三、《祀三公山碑》

又名《大三公碑》。东汉元初四年(117),常山相冯巡立于河北元氏县西北封龙山下三公庙。山东滕县有翻刻本。元人迺贤《河朔访古记》已有著录,但清以前未见有拓本行世。据载乾隆甲午(1774年)元氏县令得于野坡,可知并未埋入地下。查考据清初拓本“熹”字下无石花;乾隆拓本“熹”字下有石花,尚未与字连;嘉道拓本“熹”字下四点有损,其后“熹”字损之过半,近拓本则更甚。现知故宫藏有清初拓本。

曾见国家图书馆有两种“熹”字不损本。一为淮阴陈伯衡旧藏并题签,整幅拓本,长150厘米,宽69厘米。钤“伯衡”、“湖海楼”、“淮阴锡钧伯衡考藏金石文字记”、“淮阴陈氏”、“伯衡珍藏”等印。

二为割裱镶嵌线装本,庄缙度、端方、梁启超递藏(图17-3)。拓本十四开,外框高43.5厘米,宽27厘米;内框高25.6厘米,宽14厘米。外有费念慈题签,钤“圮怀”印,扉页有梁启超题“裴斋陶斋旧藏祀三公山碑”,钤“新会梁氏”印。前有王仁俊题跋两页,首钤“仁俊审定金石文字”印,款钤“不在朝廷又无经典”印。张之洞观款一则,钤“壶公”印。俞廉三题跋一则,钤“廉”、“兰生”二印;金蓉镜题跋一则,钤“镜”印;杨锺羲观款一则,钤“郦亭酒狷”印;张祖翼题跋一则,钤“逖先读碑”印;梁启超题跋一则,钤“梁”、“超”印;王瓘题跋一则,首钤“孝禹”印,尾钤“瓘”、“孝禹”印;庄缙度题跋一则,首钤“金沙隺水”、“黄雁山人珍藏”印,后钤“眉叔所藏金石”印;拓本后有陈伯陶观款一则,钤“伯陶私印”;杨守敬题记一则,钤“杨守敬印”、“星吾审定”印;吴广霈题记一则,钤“剑华”印;李葆恂题记一则,款钤“李葆恂”印,旁钤“默公审释金石文字记”、“旧学葊”印;杨锺羲题记一则,钤“汉军锺广”印;邓邦述题跋一则,钤“孝生大利”印;震钧题跋一则,钤“瓠斋”印。拓本还钤有“孝达审定”、“文悌拜观”、“裴斋鉴赏”、“梁启超”、“饮冰室藏”、“眉叔所藏金石”、“白云”等印。

以上二本“熹”字下四点未损,但下有石花,应为乾隆拓本。

图17-3 清乾隆拓本《祀三公山碑》“熹”字未损

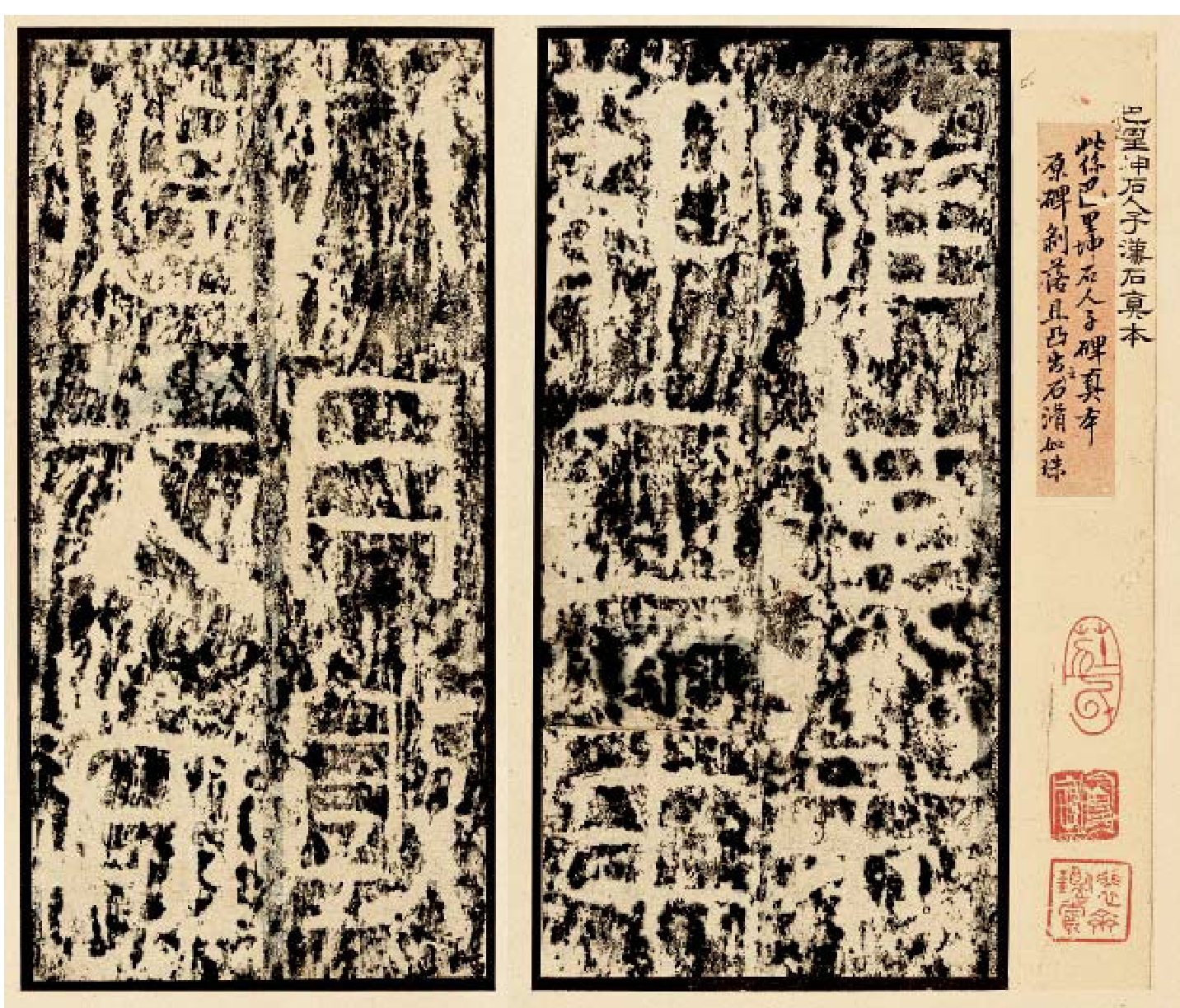

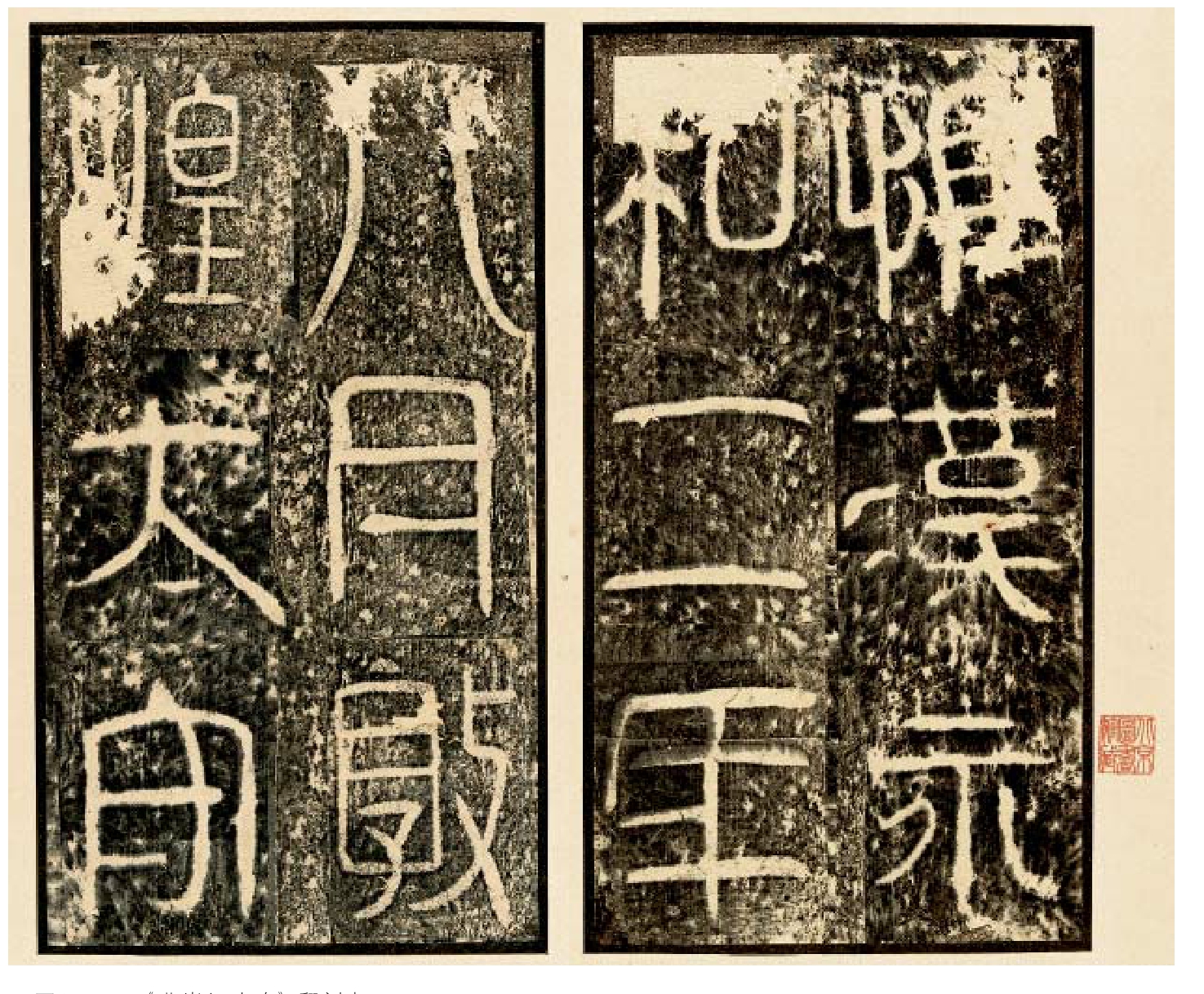

四、《裴岑纪功碑》

又称“石人字碑”,东汉永和二年(137)八月刻。碑在新疆八里坤,六行,行十字。清雍正七年(1729)岳锺琪访得此石,先后两次迁移,最终置于当地关帝庙。最旧拓本一行首“惟”字左竖笔不损泐,笔画字口整齐;末行“德祠”之“德”字,似“德”又似“海”者为真本。关于碑文著录各有异处,翁方纲《两汉金石记》作“德”,《金石萃编》释作“德”,《集古求真》作“海”,《校碑随笔》作“海”。黄易跋曰:“今观此拓颇类海字,则诸本以有所据,然文意有不可解。”另孔继涵题跋持“淖尔海市”之说,考证应为“立海祠”,而非“立德祠”。

原石刻字时,石未磨平,因年久石剥落且凸出,石滑如珠,故拓本多传拓不精。又因石处边远之地,亦有翻刻本出现,加之上述情况,翻刻本极失神形,文字多有错误。

曾见国家图书馆藏原石、翻刻合册(图17-4、5),割裱本,经折挖嵌装,清乾隆拓本。外框高38.5厘米,宽21.5厘米;内框高27.5厘米,宽13.5厘米。黄易、庄缙度、梁启超等递藏。封面为梁启超题签;庄缙度、黄易、王寿生(彭)、李东琪、孔继涵、吴其昌等题跋。钤“裴斋”、“荔园”“寿生眼福”、“状元曾孙”、“庄氏”、“眉叔”、“裴斋鉴赏”、“小松所得金石”、“小蓬莱阁”、“李迪”、“太原”、“眉叔所藏金石”、“饮冰室藏金石图书”、“寿生审定书画金石印”、“梁启超”、“饮冰室藏”、“青城”、“罗恽读过”、“小松”、“铁桥寓目”、“延晅真赏”、“幻世庸人”、“蘧盦”、“南兰陵天水郡庄氏书画之印”、“碧梧翠竹”、“诵孟”、“牧叔”、“梅放春光”、“纸窗明月”、“臣彭”、“寿生”、“眉叔庄缙度印”、“双涛旧主”、“梁”、“吴”、“其昌”等印。此册真赝合璧,互为对比,有助于详细了解真赝之别,原石拓本又经黄易等名家收藏,为寻访早期旧拓本,颇具价值。

图17-4 《裴岑纪功碑》原石清拓本

图17-5 《裴岑纪功碑》翻刻本

五、《孔羡碑》

又名《鲁孔子庙碑》,三国魏黄初元年(220)刻,隶书,二十二行,行四十字,额篆书阴刻“鲁孔子庙之碑”六个字。碑现在山东曲阜孔庙。后有“宋嘉祐七年(1062)张雅圭按图谨记为魏陈思王曹植词”刻记。

图17-6 清乾嘉拓本《孔羡碑》碑额及张祖翼题跋

碑无书者姓名,传梁鹄书,不足信。宋拓本十八行“体”字未损,五行“当”字完整,目前未见有宋拓传世。明拓“体”字,右下角“豆”字损,渐连损“体”字下边,并逐步往右上部渐损,至清乾嘉拓本,“体”字只存“骨”旁,以后“骨”旁泐尽。

图17-7 清乾嘉拓本《孔羡碑》“体”字未全泐本

见国家图书馆有钱坫、张祖翼递藏割裱本一册,镶嵌装(图17-6、7)。外楠木板封面,张祖翼题“魏封宗圣侯孔羡碑(隶书),宣统庚戌五月得于京师,旧拓体字未全泐本,磊暗张祖翼藏”签。有额,共十七开半,其中附有翻刻本一开,另题跋一开半。外框高32.5厘米,宽19厘米;内框高26.5厘米,宽16.3厘米。有张氏题跋、题记九则。此拓本传拓较精,墨气有神采,惜有虫蛀;“体”字左存“骨”旁,下稍泐;有钱坫钤印,可信。钱氏生于乾隆九年(1744),卒于嘉庆十一年(1806),拓本下限乾嘉拓,亦可足信。此拓本还钤有张祖翼“磊暗曾藏”、“磊盦审定金石”、“磊翁”、“享之千金”、“逖先”、“磊堪题记”六方鉴藏印;另有丹徒吴芷林“诵清寓赏”、“古朱方吴氏”二印,湖北邓定丞“定丞收藏”、“定臣所有金石之记”等印。

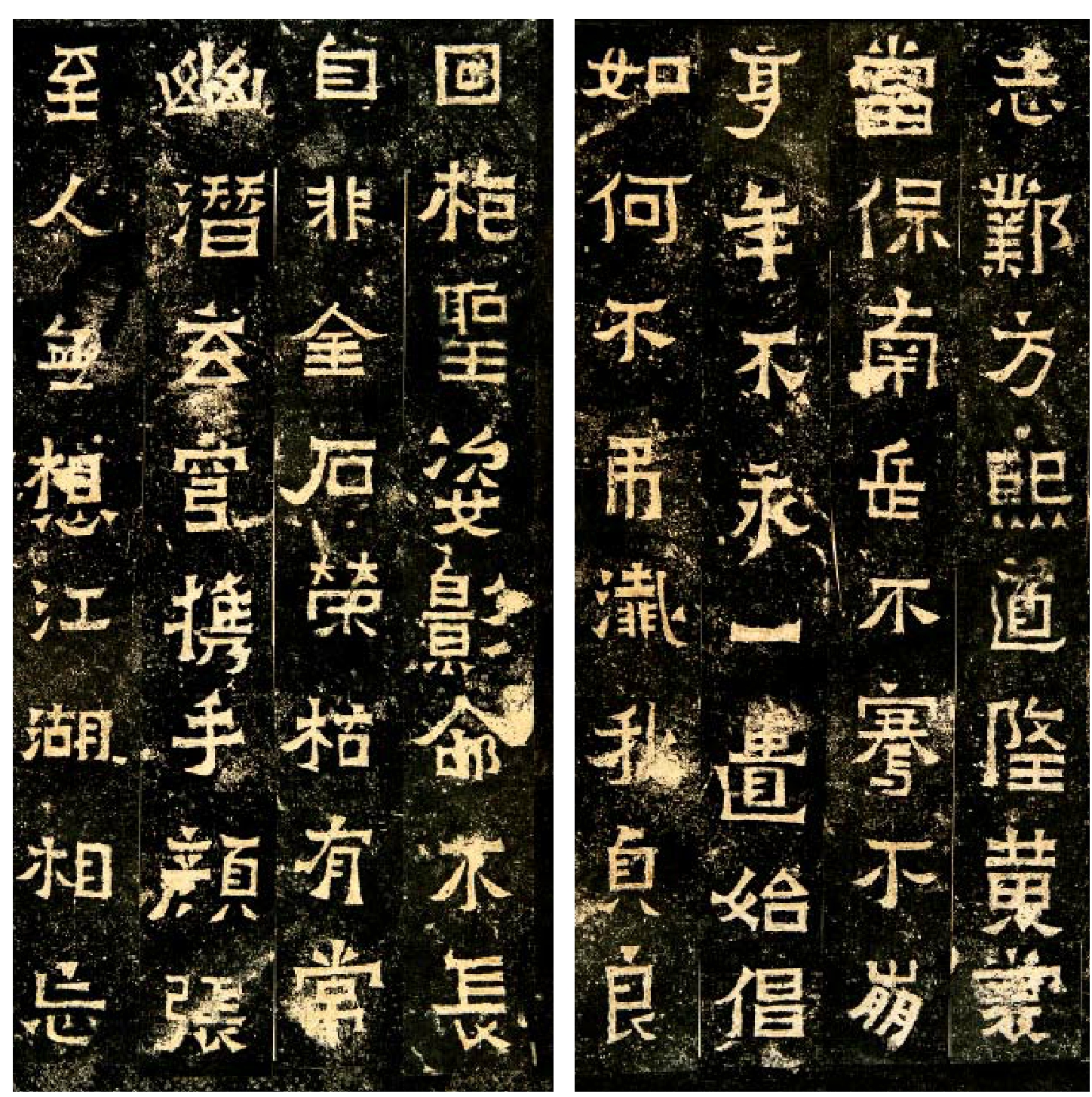

六、《爨宝子碑》

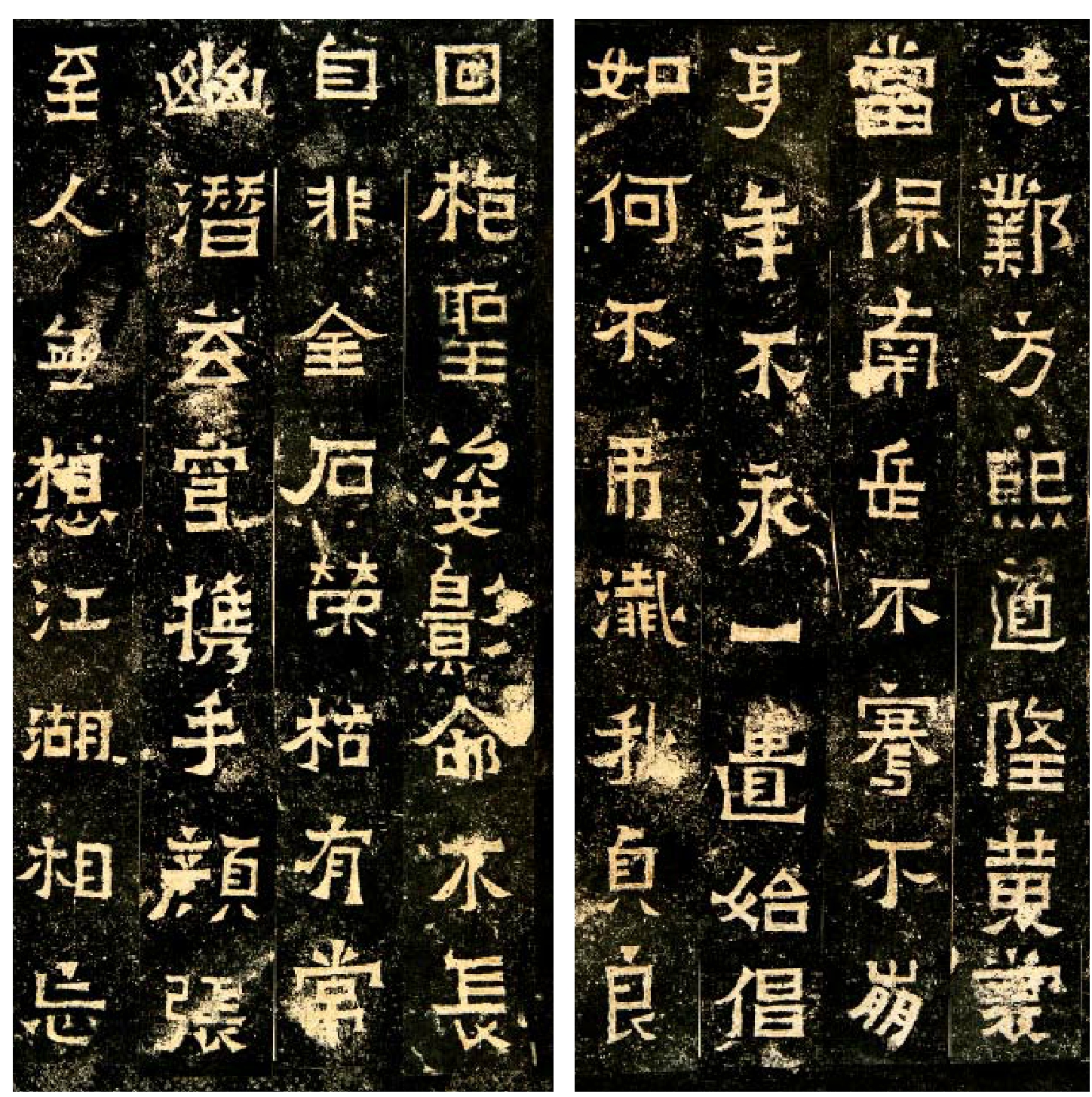

刻于东晋大亨四年,即义熙元年(405)四月。正书,碑文十三行,行三十字,额题“晋故振威将军建宁太守爨府君之碑”。清乾隆四十三年(1778)出土于云南曲靖县城南七十里杨旗田,咸丰二年(1852)七月移置武侯祠内,同时邓尔恒于立碑年月后刻跋一则,今存曲靖县第一中学碑亭内。据方若《校碑随笔》载:“出土未见尔时拓本,最旧者在移置以前为邓尔恒所拓。”张彦生《善本碑帖录》云:“此碑字新拓与旧拓无大变化,剪装本,去跋充无跋拓本用,稍旧拓难分别,贵在整纸本。”马子云、施安昌《碑帖鉴定》将无跋本与初次刻跋本校对,列出考据是“乾嘉间无邓跋本六行,‘在阴嘉和’之‘在’字右上角未损;八行‘系为同响’之‘同’字右半未损;九行首‘之绪’之‘绪’字右下角未损,又‘志邺’之‘志’字右上角未损;十行‘如何’之‘如’字,‘口’部左下未损,又‘影命不长’之‘命’字捺笔未损;十一行‘张’字之‘弓’旁未损。初刻邓跋本,以上七字皆损,只有‘绪’字右下角清晰。”据载有木翻刻本。

国家图书馆藏本有二:一为邓跋之整张早拓本;二为无邓跋之割表本(图17-8)。此本经折装,九开,每半开,四行八字,跋三开。外框高34.5厘米,宽20厘米;内框高31.5厘米,宽16.3厘米。陶北溟旧藏本,前有仲铭 (曹鸿勋,山东淮县人,光绪二年状元)及陶氏题签,后有吴义培、史恩培及陶氏题跋。钤“莱州府印”、“陶光”、“日利”、“陶北溟”、“玩物丧志”、“翔鸾阁”、“陶第一”、“陶氏金石”、“翔鸾阁精鉴 ”、“北溟珍爱”、“吴”、“义培”、“惺史嗜古”、“臣思培印”、“癸酉投贡戊子乙丑联捷进士”等印。查考据,此拓“如”、“张”字未损,“绪”字右下角少损;拓本浓墨,字有锋棱,乃精拓也,可谓无邓跋之佳拓本。

”、“北溟珍爱”、“吴”、“义培”、“惺史嗜古”、“臣思培印”、“癸酉投贡戊子乙丑联捷进士”等印。查考据,此拓“如”、“张”字未损,“绪”字右下角少损;拓本浓墨,字有锋棱,乃精拓也,可谓无邓跋之佳拓本。

图17-8 清乾嘉拓本《爨宝子碑》无邓跋,“如”、“张”字未损

七、《爨龙颜碑》

爨道庆撰文,正书。刻于南朝宋大明二年(458)九月,立于云南陆凉南二十里贞元堡。碑阳二十四行,行四十五字,阴三列,上列十五行,中列十七行,下列十六行。额正书阴刻题:“宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑。”此刻在明初曾有著录,但未引起重视,有陈文伯藏明拓本存世。清道光初年阮元又访得,传拓后则被世人所重视。道光七年(1827)阮氏建亭将此碑保护起来,并刻跋赞其文其书;道光十二年(1832)知州邱均恩又刻一跋,故拓本有无跋本、单跋本、双跋本之区别。

阮元初发现拓本,碑额之“爨”字存上大半,其下只损三点,“碑”字全好,碑文九行“万里归阙”之“里”字未损;十二行“卓尔不群”四字均完好。二十行“次第驎崇”之“驎”字“馬”旁横竖与钩笔均完好。未刻阮跋之较晚拓本,九行“万里归阙”之“里”字已损,其他字同前,称“里”字已损本。初刻阮跋拓本,除有跋文处,其他同“里”字已损本。刻阮跋较晚本“卓尔不群”之“不”撇笔中稍损,其余尚好。未刻邱跋本,碑末加刻“道光七年知府□□建亭记”。双跋本是阮、邱刻跋后拓本,此时拓本以粗纸劣墨湿拓,拓本较劣,初视似旧拓,实晚拓本。

曾见国家图书馆一藏本,石韫玉、吴云、刘鹗、任杰、陈景陶递藏(图17-9至11)。割裱本,一册,三十一开,跋四开半;有吴云、陈景陶题签,吴云所录阮元、邱均恩二跋,石温玉、刘鹗、陈景陶等题跋、题记、眉批多则。钤“觉盦任杰收藏金石书画”、“次孺所藏”、“陈景陶印”、“慤斋秘玩”、“吴江翁乐藏碑版印”、“彝斋”、“愉庭吴云审定”、“翁”、“翁仲子”、“彝斋心赏”、“次孺审定”、“次孺”、“久谿”、“西湖寓公”、“乐”、“苏斋私淑弟子”、“山林子”、“石雪”、“石子”、“老铁”、“陈景陶”等印。

图17-9 清拓《爨龙颜碑》,有阮跋之晚本,碑额“爨”难辨

图17-10 清拓《爨龙颜碑》,有阮跋之晚本,十二行“卓尔不群”之“不”撇稍损中部,“群”字第二笔未泐

图17-11 清拓《爨龙颜碑》,有阮跋之晚本,二十行“次第驎崇”之“驎”左部存横竖钩,右部已损,但可分辨

查此拓本,碑额“爨”难辨,“碑”残泐,但可辨。九行“万里归阙”之“万”字第三笔已损,“里”字损泐难辨,“归”已损,可辨,“阙”稍损,可辨。十二行“卓尔不群”之“不”撇稍损中部,“群”字第二笔未泐。二十行“次第驎崇”之“驎”左部存横竖钩,右部已损,但可分辨。此本刘鹗、陈景陶跋中定为“邱拓无阮跋出土时拓本”,然早在道光十四年(1834),独学老人题跋并未言明拓本为何时所得何人所拓,跋曰:“此碑远在滇中,故向来收藏家皆未著录,近闻阮芸台先生搜访得之,镌手虽不精,而一波一磔尚有八分笔意,此时去晋未远,故犹见晋贤风致也。道光甲午冬月因装成一册而藏之,独学老人手识。”考独学老人为清乾道时期著名文学家石温玉,字执如,号琢堂,又号花韵庵主人。此跋书于道光十四年,石氏墨迹极难得,考书法、印章可信。此跋与刻邱道光十三年跋只晚两年。故从考据定为无阮跋之初拓本实为不妥,此本传拓并不精佳,实有不少笔画湿淹,加之此拓本相关考据文字的损泐之现状,定为刻阮跋之较晚拓本为宜。疑阮跋有可能是人为所去,做假以获利,吴云作为著名的收藏鉴定家,也只有钤印,而未定拓本时代。

八、《始平公造像记》

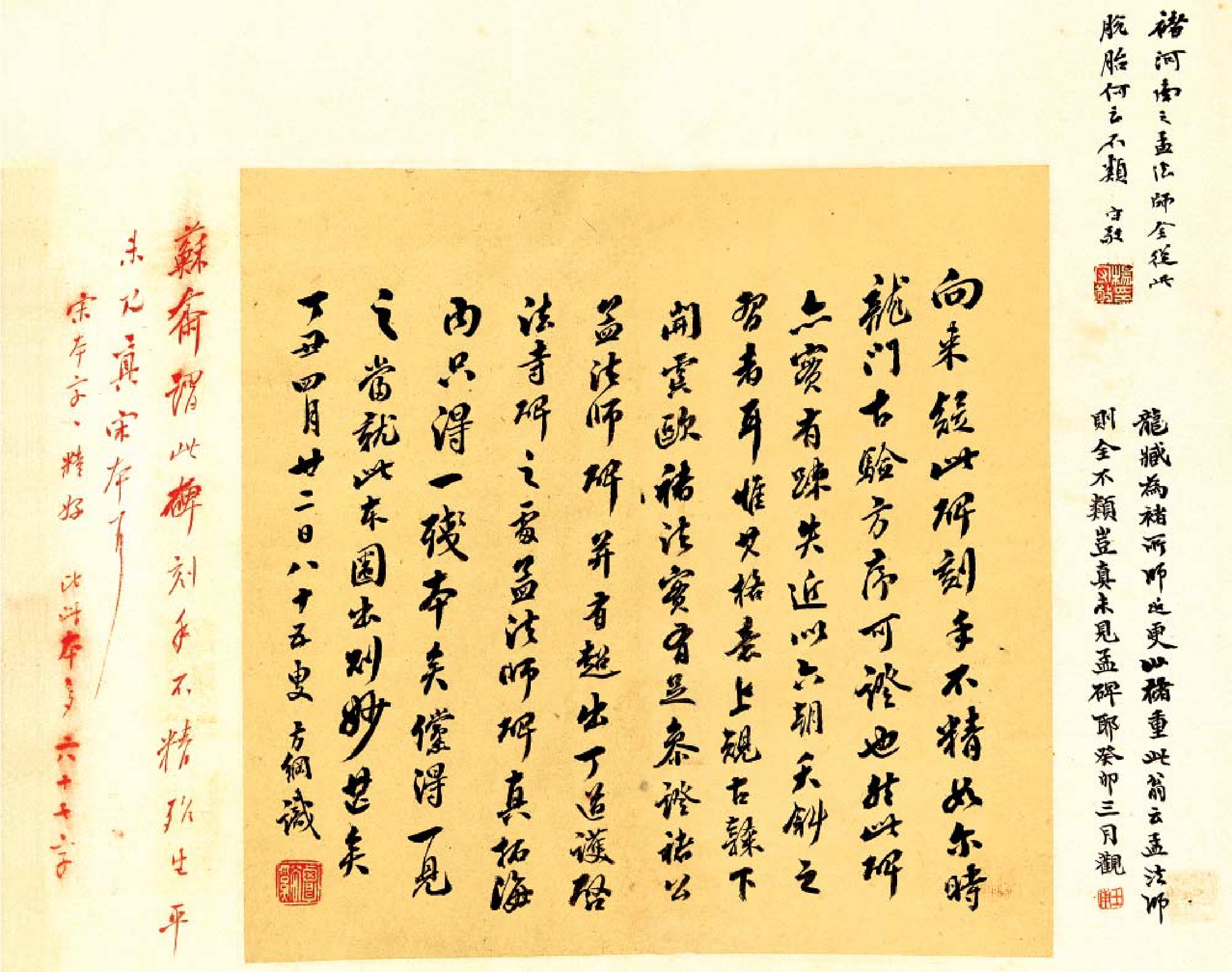

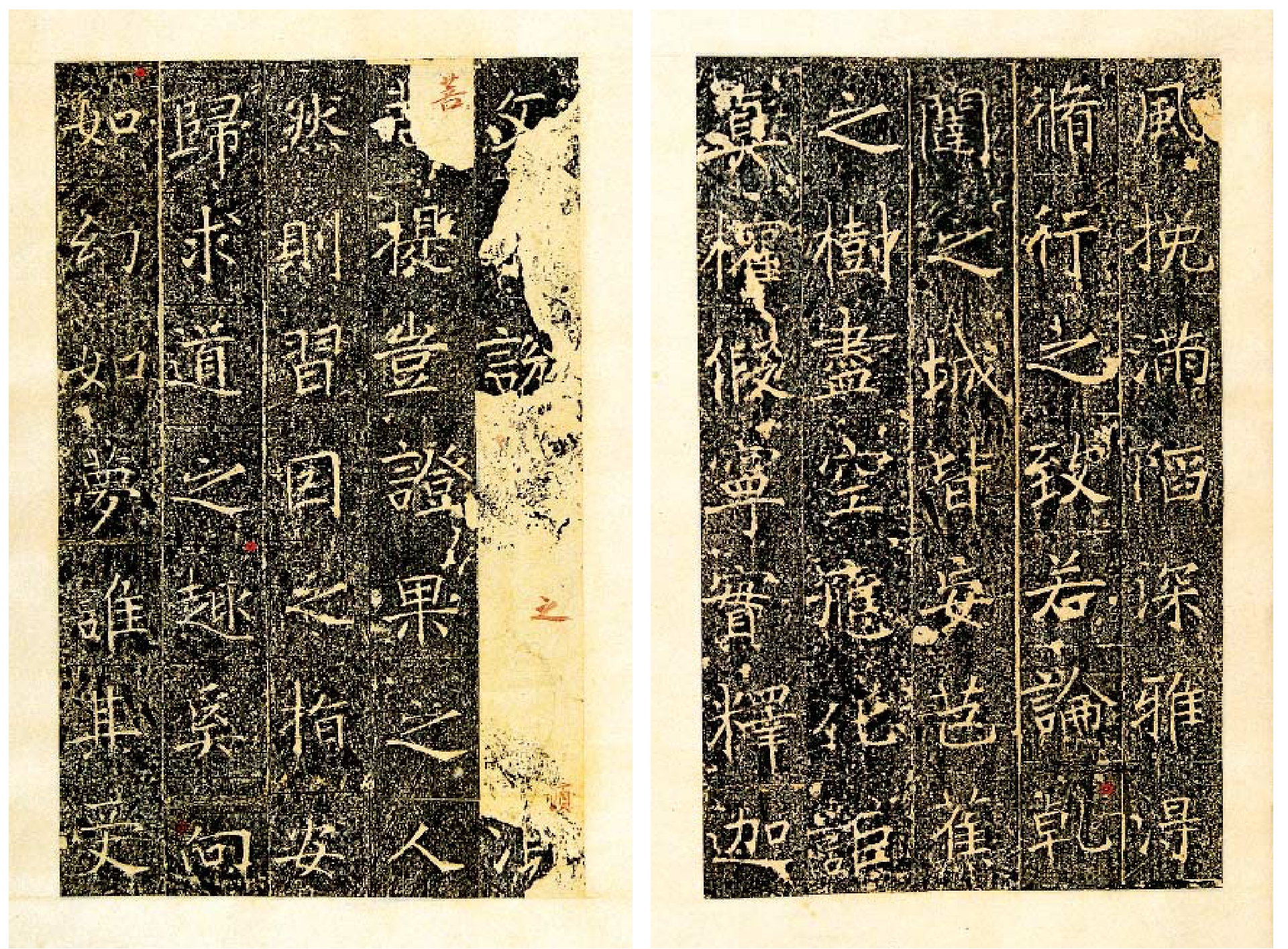

又称《慧成造像记》,北魏太和二十二年(498)九月刻于河南洛阳龙门古阳洞北壁上部。孟达撰文,朱文章正书。石高75厘米,宽39厘米。十行,行二十字。额文六字,与正文同为阳文刻,每字均有边栏界格,为碑刻文字中所罕见者。此记前人著录少,清乾嘉时期始见著录。

存世所见较好精拓本,应为国家图书馆所藏胡震旧藏整张拓本(图17-12),是已知较早的旧拓本。此拓为裱轴装,三行“邀逢”之“邀”字仅末笔稍损,其余笔画完好;五行“始平公”之“公”字横画犹存;六行“匪乌”之“乌”字完好;七行“周”字右上稍损。有胡震、钱松、徐继畬、高学裘、胡远、孙文川、蒋敦复、黄炳坤、周闲、王坤、铁櫵等题记、观款十三则。钤有“胡鼻山藏真印”、“黄节读碑”、“松龛”、“竹节砚斋金石文字”、“钱松叔盖印信宜长寿”、“胡震之印”、“弎才砚室”、“痴伯”、“剑人”、“公寿”、“周闲金石同寿”等。此拓的十三则题记、观款均为咸丰八年(1858)戊午至咸丰十一年(1861)辛酉四年间题写的。

图17-12 清乾嘉拓本《始平公造像记》

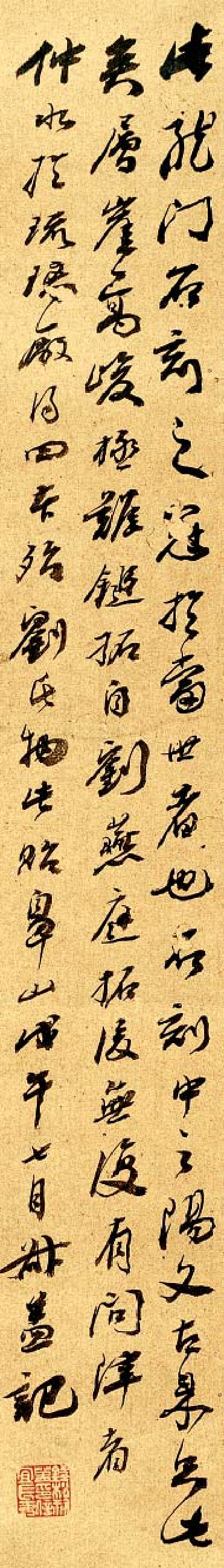

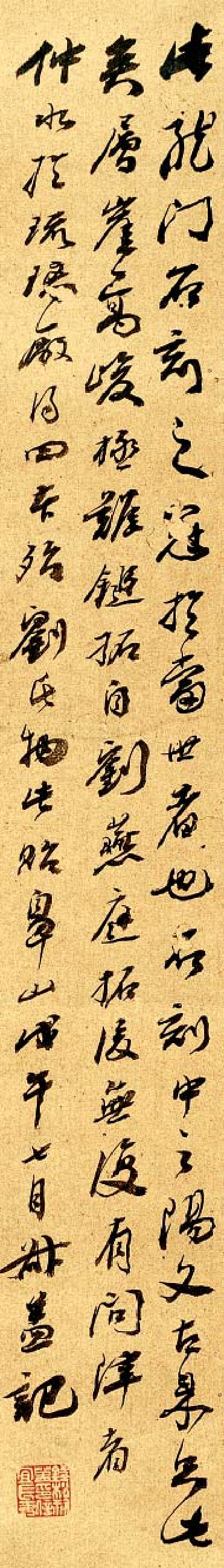

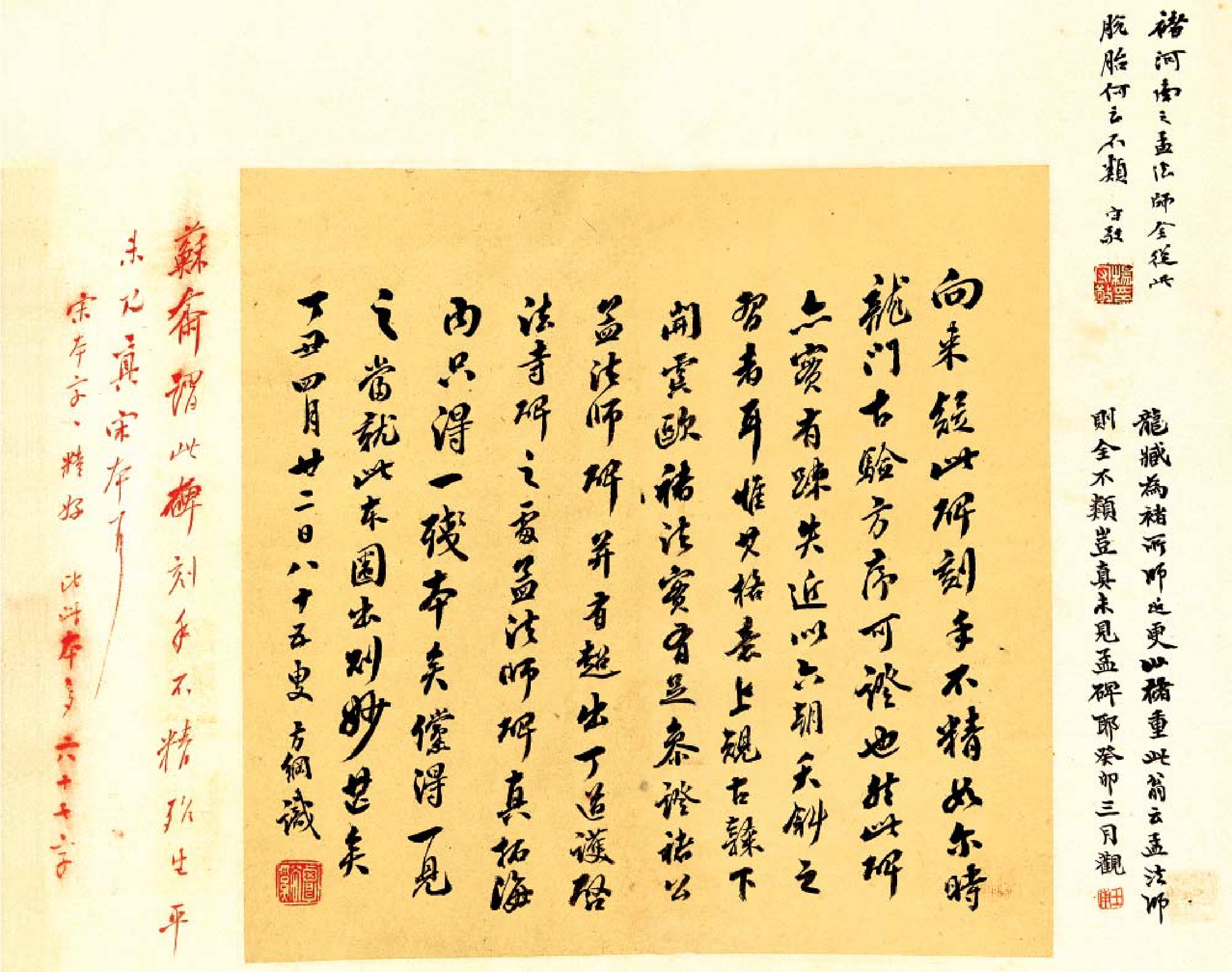

胡震与钱松师友之间,常同鉴赏金石文字。其中咸丰八年钱松题记值得珍重,钱松题记曰:“此龙门石刻之冠于当世者也,石刻中乏阳文,古来只此矣。层崖高峻,极难椎拓,自刘燕庭拓后,无复有问津者,仲水于琉璃厂得四本,殆刘氏物,此贻鼻山。戊午七月叔盖记。”(图17-13)刘燕庭名喜海,乾隆五十八年(1793)生,咸丰二年(1852)卒,平生喜拓金石文字,富收藏,精鉴赏。钱松推断此拓为刘氏所拓之本,此正与拓本考据相互证,故此拓定为嘉道拓本为宜。

图17-13 清嘉道拓本《始平公造像记》钱松题跋

九、《刁遵墓志》

正书。志阳二十八行,行三十二字,阴两列。魏熙平二年(517)十月葬。清雍正年间,在河北南皮刁公楼,由里人自废寺址中掘出,出土时即缺一角,现藏山东省博物馆。初出土拓本,六行“父雍”字裂而未损泐,称“雍字早本”;乾隆二十七年(1762)刘克纶木刻跋,六行“父雍”之“雍”字右下有明显裂纹,但不大伤字,也称“雍字本”;后志石随拓渐泐,自刘氏镶跋后更多损泐,“雍”字裂痕渐宽,损及笔画,又称“雍字晚本”。此志石质不佳,出土后又经风化与捶拓,逐渐损泐,新旧拓本不但损字相差较大,即使是存在之字,与初拓本比较,其风韵亦失半,故历来尤重旧拓本。

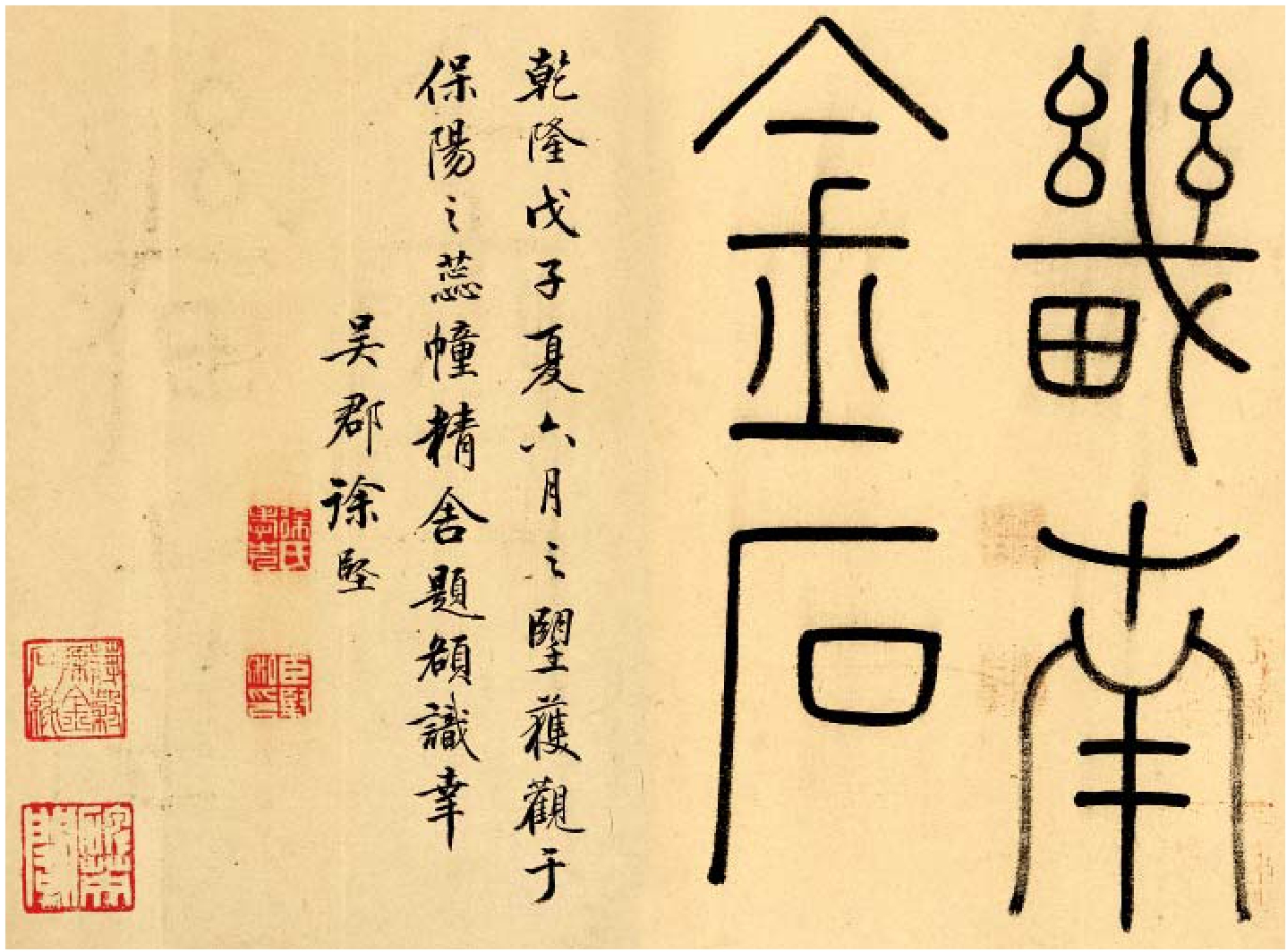

国家图书馆藏《刁遵墓志》有三种。最好者是由金文淳、李宗瀚、蒋祖诒递藏之割裱本(图17-14至16)。十六开,附跋记、录文等十二开半。外框高28厘米,宽17厘米;内框高24厘米,宽14厘米。志阴失拓。褚德彝、谭泽闿等定为初出土拓本。然从题跋与考据考证,实为不妥也。原因如下:

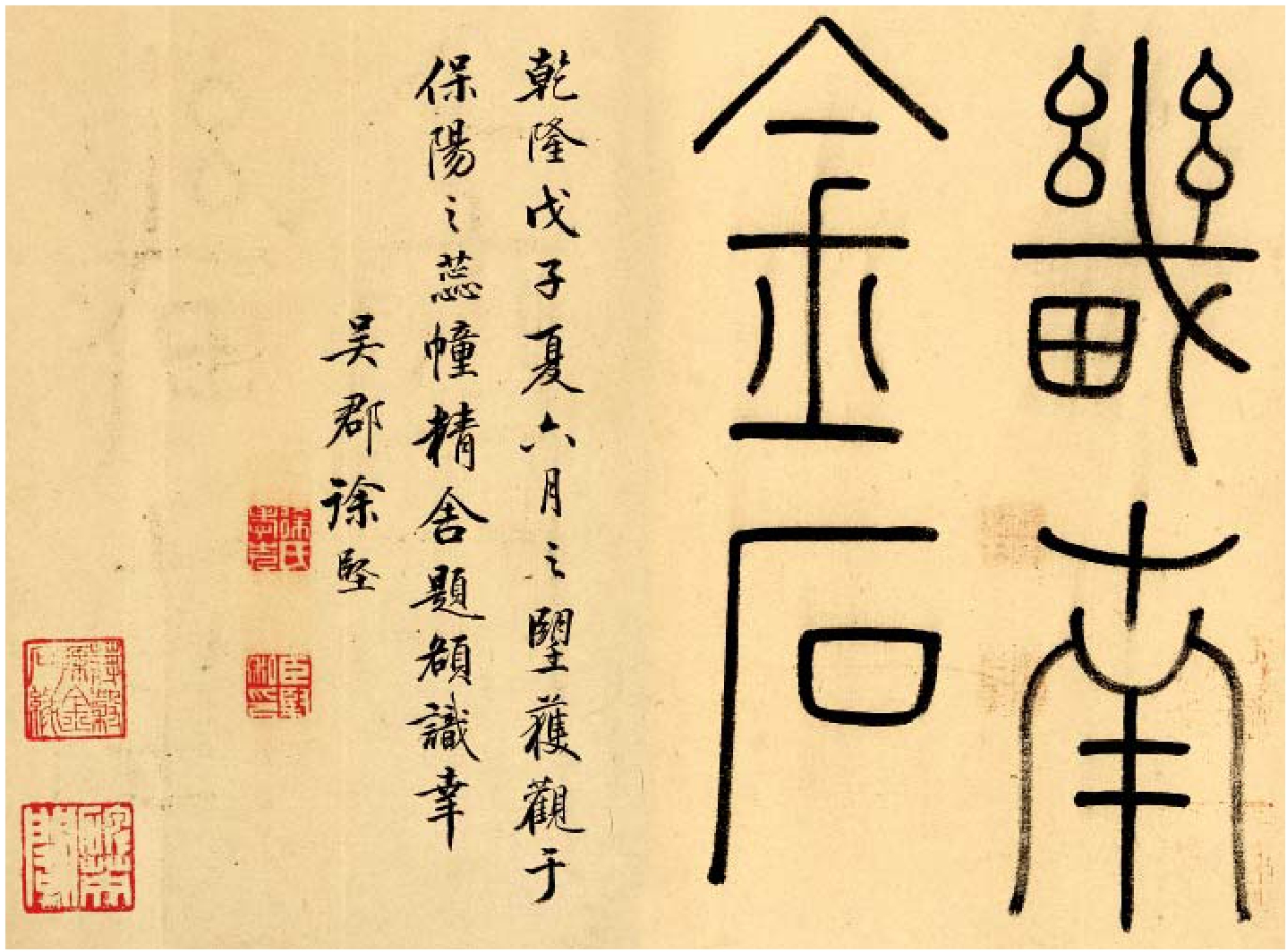

其一,此拓本从外及里题签有三,依次为“畿南金石,刁遵志出土本,丰润牛鼎拓本,宗氏颐情馆旧藏,今归榖孙吾兄秘笈,泽闿署”。钤“谭泽闿印”、“畿南金石,刁慧公墓志,丰润牛鼎,颐情馆藏”。钤“宗”、“畿南金石,乾隆戊子夏六月之望获观于保阳之蕊幢精舍,题额识幸,吴郡徐坚”。钤“徐孝先印、臣坚私印”。此题签顺序正合外近内远之装潢题签特点。徐坚(1712-1768)是乾嘉时人,题签时间是乾隆三十三年(1768)。颐情馆即李宗瀚之室号,至李宗瀚二题签并未明确此为何时拓本,谭泽闿为清末民国时人,言初出土本,存疑。

其二,此拓本按题跋时间依次为汪师韩、方观承、金文淳、沈曾植、袁昶、陶睿宣、张謇、褚德彝。只有褚氏跋曰:“此本乃初出土拓,尚未归刘克伦家,故字字锋芒毕露,如新脱手。”其他人均未明确拓本时间,又存疑。

图17-14 《刁遵墓志》清乾隆拓本,为未镶刘跋之“雍字本”

图17-15 清乾隆拓本《刁遵墓志》徐坚题

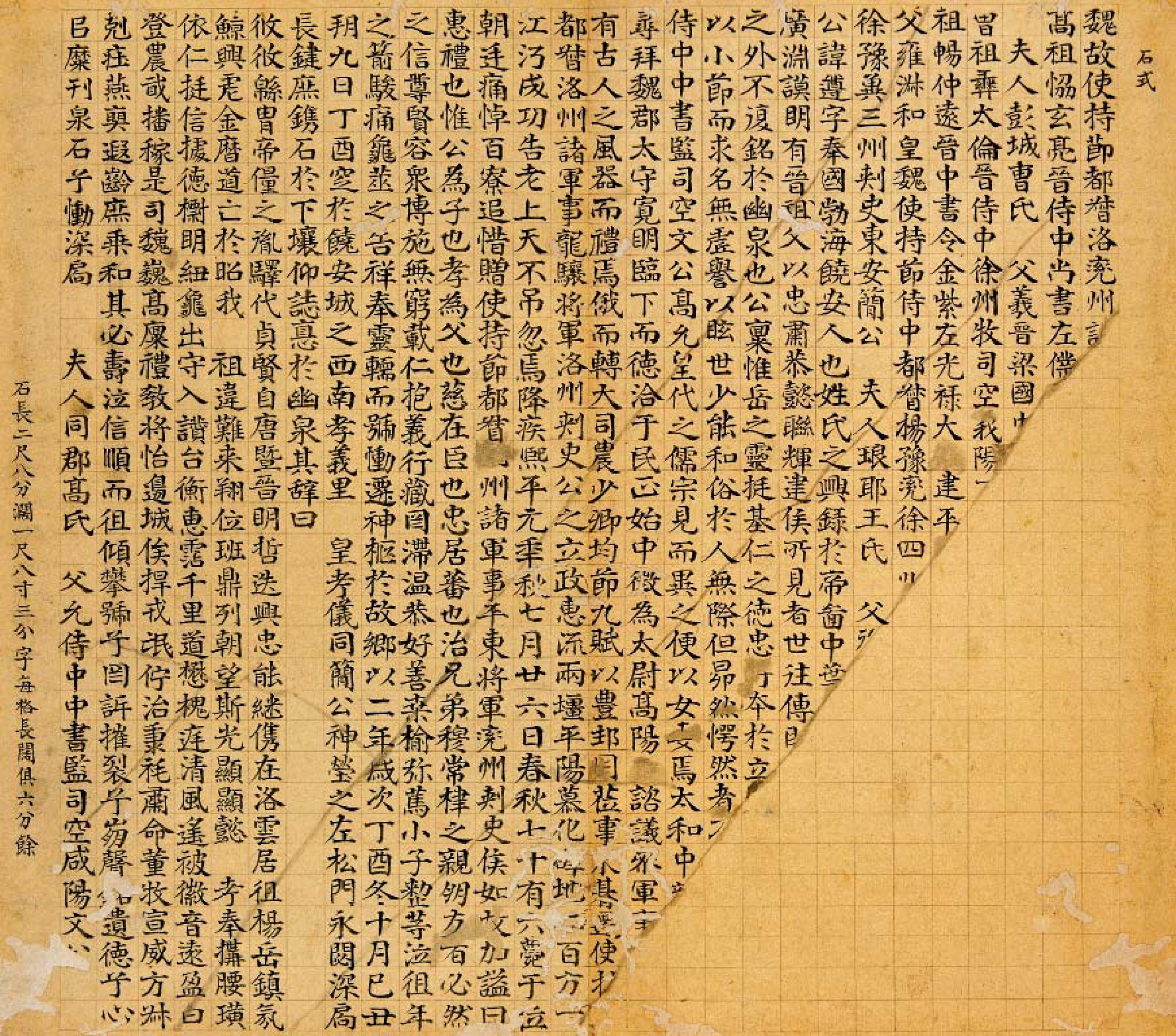

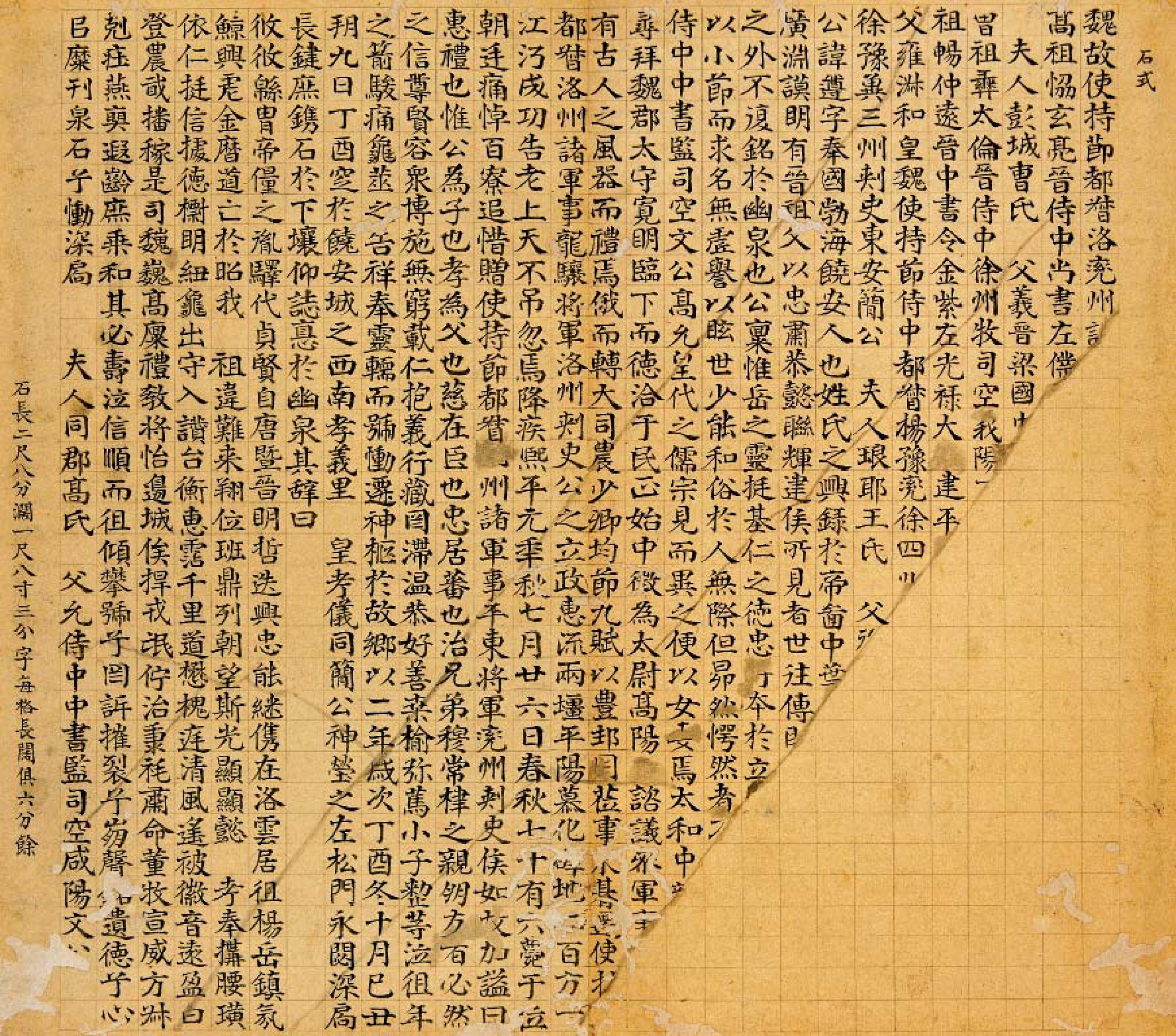

图17-16 陶睿宣书《刁遵墓志》石式

其三,此拓汪师韩跋曰:“同里全二质甫守天津,余客清苑,一日寄余后魏人墓志拓本,且云石在南皮,不知何时出土,有乐陵诸生携以去。今访至其家,拓得十本,若一见示,属为考之。”又金文淳 (字质甫) 跋曰:“余既得此志,拓寄上湖(乃汪师韩)前辈,为考订其爵里世系,足补碑文缺落,可无遗憾矣。”从以上跋文看,所得拓本即汪氏题跋之前,也就是乾隆三十一年(1766)仲春二月十日之前不久也。可存证。

其四,查此拓六行“父雍”之“雍”字右侧有明显裂痕,且稍损泐。每段行下残处不紧接,未剪去余纸,可证此拓并未镶刘跋。可存证。

综上考据,此拓应为未镶刘跋之“雍字本”(乾隆拓本),而非初出土拓本,故前人考定亦不能完全信矣。当然,此拓本亦极为珍贵。

此拓钤有“蒋榖孙金石缘”、“碑英阁”、“蒋祖诒印”、“榖孙鉴藏”、“文沖读碑记”、“颐情馆印”、“榖孙祕笈”、“稷山居士”、“徐坚曾观”、“宗湘文”、“能静经眼”等印。

十、《龙藏寺碑》

隋开皇六年(586)十二月刻于河北正定龙兴寺。正书。额题“恒州刺史鄂国公为劝造龙藏寺碑”十五字,碑阳三十行,行五十字,碑阴及侧有题名五列。

现所见最早为明初拓本。三行“释迦文□说”之“文”字,末行“参军”下“龙门张公礼之”六字皆存未泐损,现藏上海图书馆。据言端方藏有一宋拓本,与上图本比之,要晚些,实为明拓本,而非宋拓本。

图17-17 清乾隆拓本《龙藏寺碑》第三行“释迦文”之“文”字存半

图17-18 清乾隆拓本《龙藏寺碑》。此本“张公之”三字存半

见国家图书馆有一端方藏本,割裱本镶嵌装,一册,二十一开,首跋二开半,尾跋四开半,张之洞题签,有翁方纲嘉庆二十二年(1817)四月二十二日题跋及郭尚先题跋各一则。郭尚先(1785-1832),字元开,号兰石,福建莆田人,精于书法,工诗文,其跋文亦为世所重。此外,还有端方、王瓘(孝禹)、杨守敬、震钧、张祖翼、陈伯陶、褚德彝、李葆恂、金蓉镜、文悌、郑孝胥、俞廉三等题跋题记、观款。此本王瓘题为明拓,张祖翼考为国初精拓之本。然据载,末行“九门张公礼之”等字未损泐者,为明拓本。此本“门”字、“礼”字泐,“张公之”三字存半,第三行“释迦文”之文字存半,应为乾隆年间拓本。此本钤有“满洲托活洛端方读碑记”、“张孝达读碑记”、“藏道精舍偶得”、“陶斋”、“钱伯子”、“绿云仙馆珍藏”等印(图17-17至19)。

图17-19 清乾隆拓本《龙藏寺碑》翁方纲等题跋、题记

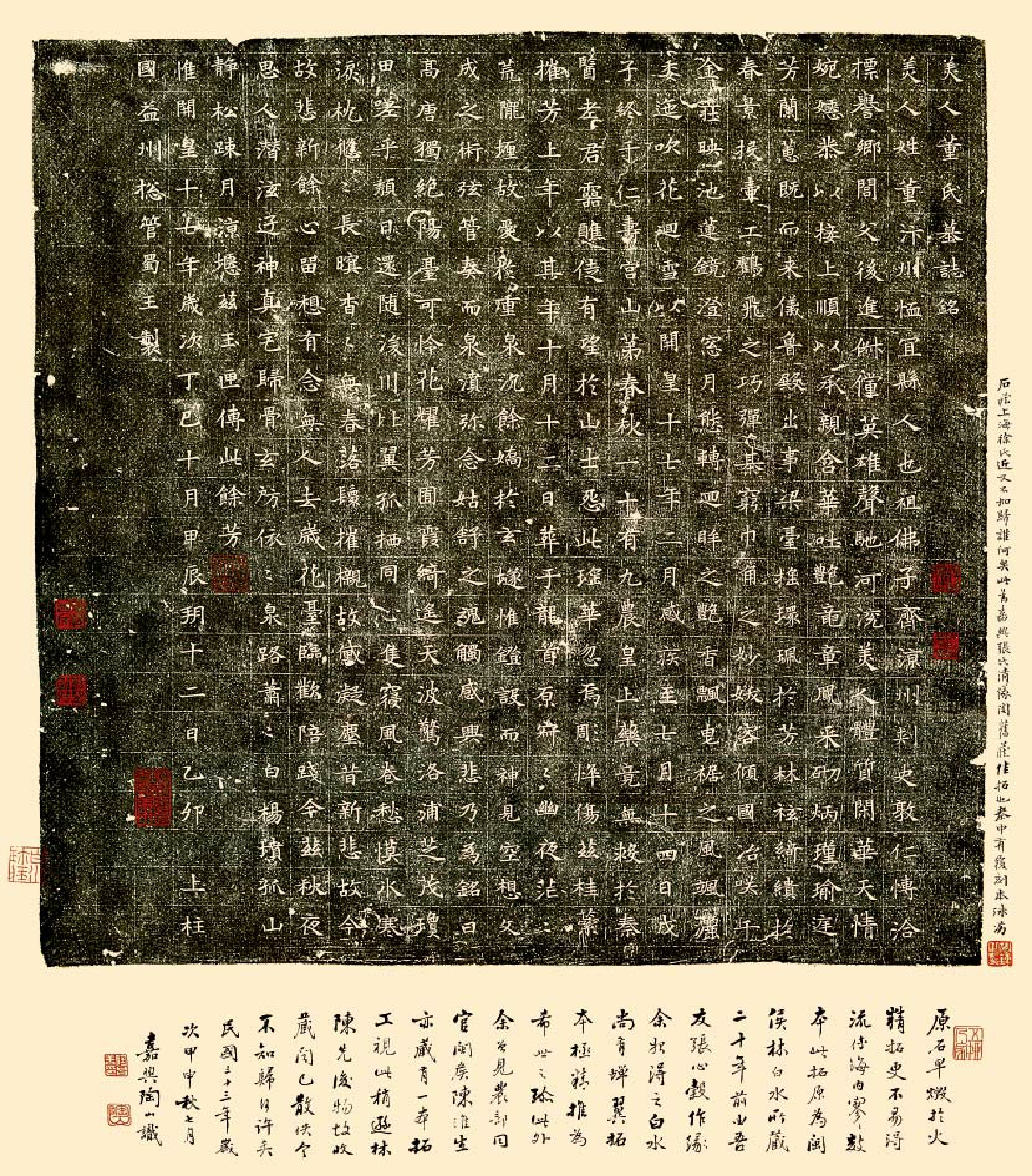

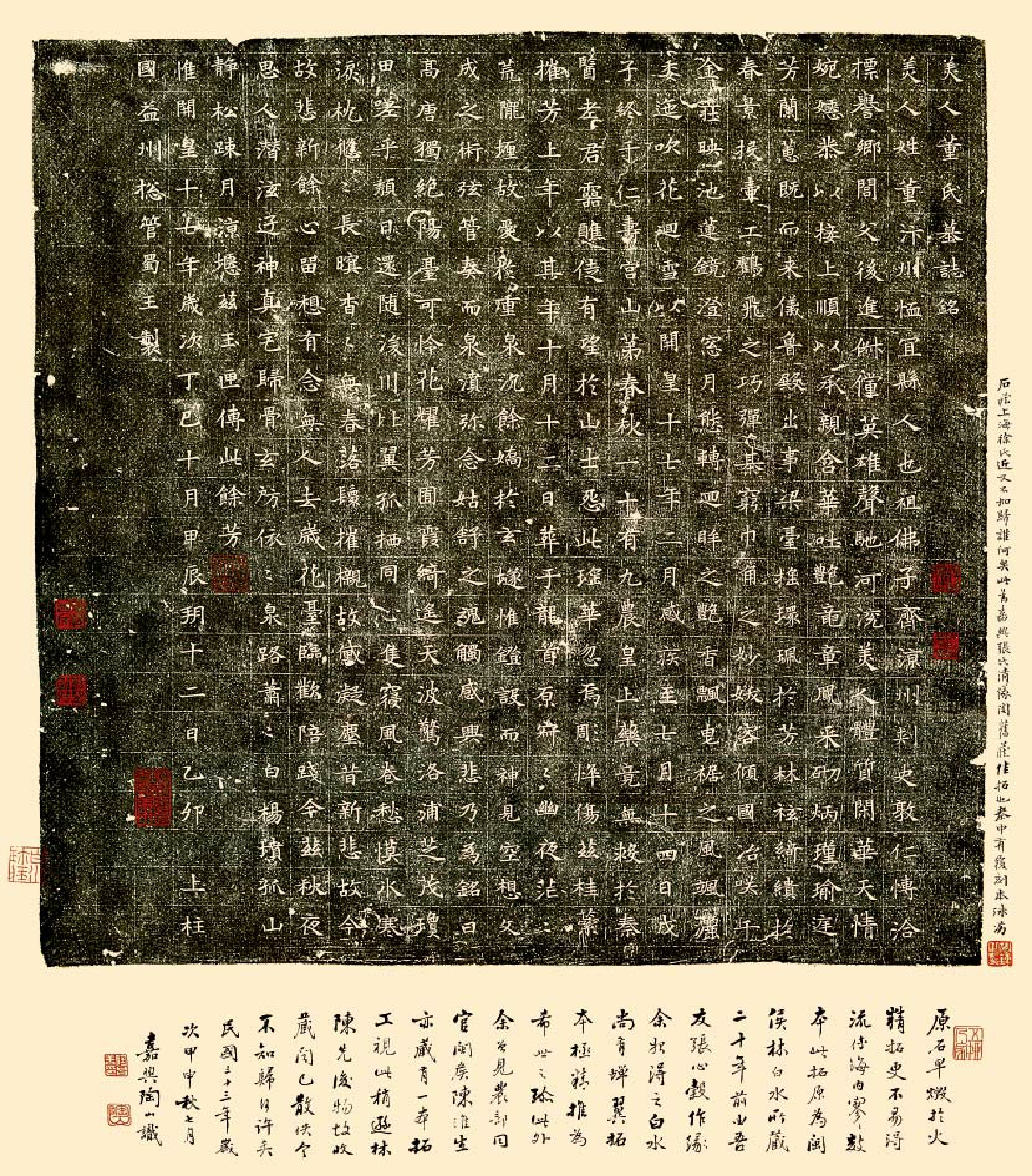

十一、《董美人墓志》

隋开皇十七年(597)十月,蜀王杨秀撰。清道光年间(1821-1850)出土于陕西西安,后归上海陆氏,旋即又归上海徐渭仁,咸丰三年(1853)兵燹后石佚。出土时志石完整,又因书法挺拔秀丽,且拓本甚少,故价格昂贵。由此翻刻较多。二者之区别,在于原石首行“墓”之“土”内有“﹑”,而翻刻之本皆无。

国家图书馆藏有初出土拓本,传拓精佳,为整幅裱轴装(图17-20)。由嘉兴张廷济、汉阳万氏、萧山陈应孙(印僧)、闽侯林白水、嘉兴陶山递藏。据张廷济道光十九年(1839)跋,此拓为徐渭仁所寄赠。首有伊立勋题签,沈树镛、张廷济、陶山题记一则,并有陆恢书录朱锦琮道光二十年(1840)三月题跋。拓本钤有“廷济”、“张叔末”、“白水珍藏”、“均初所得古刻善本”、“应湖世家”、“陶山珍藏”等印。后有严复观款一则。

朱锦琮

清乾隆四十五年(1780)生,卒年不详,寿至八十岁外。字瑞芳,号尚斋。浙江海盐人。工书画。著有《治经堂集》。

图17-20 清初出土拓本《董美人墓志》

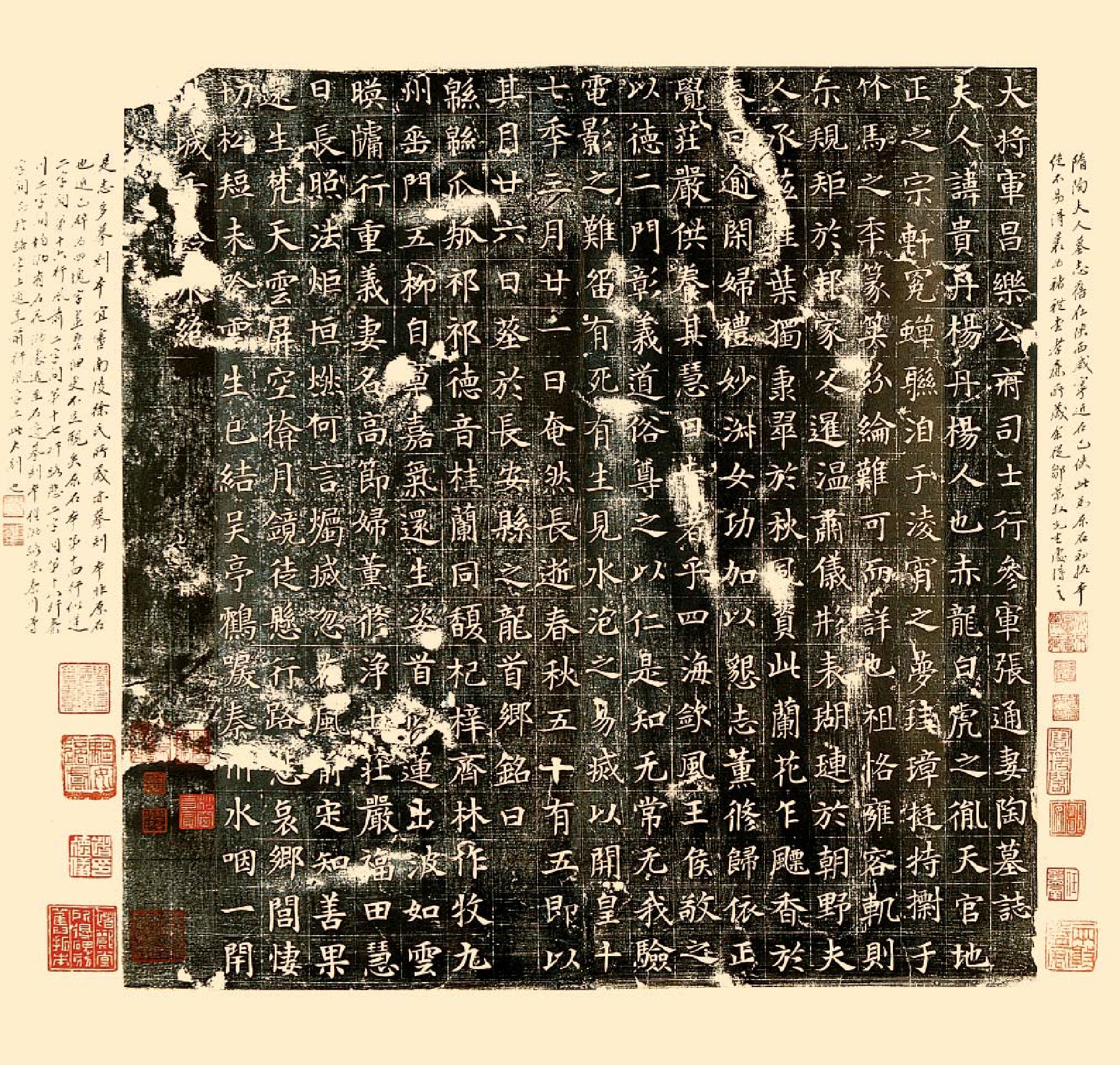

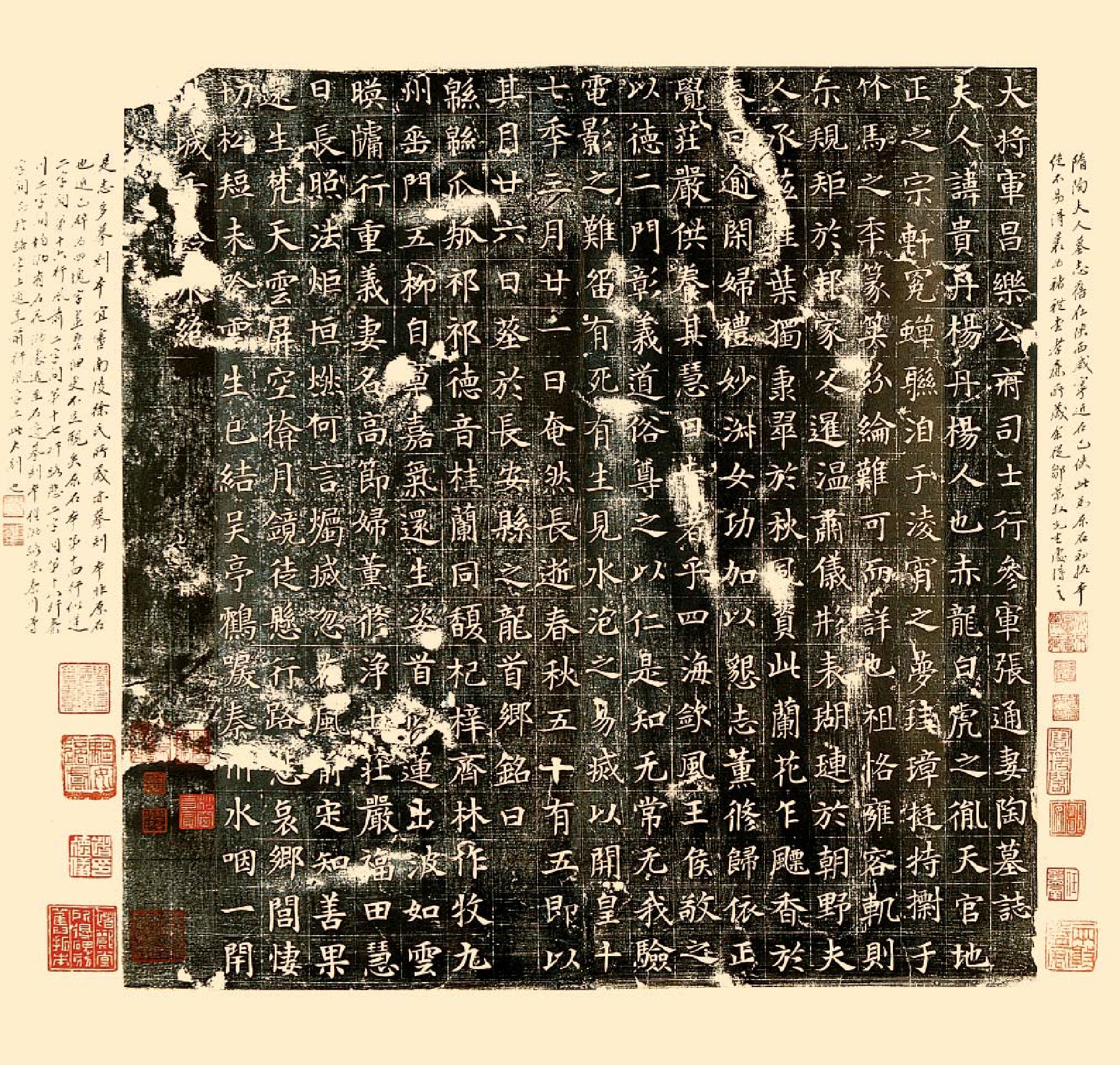

十二、《张通妻陶贵墓志》

图17-21 清初出土拓本《张通妻陶贵墓志》

刻于隋开皇十七年(597)三月二十六日,正书。志十九行,行十九字,长宽均36厘米,无盖。清乾隆年间出土于陕西咸宁(西安),后石失佚,故原拓本罕见,出土时初拓本更为人所珍重。历来该志翻刻本较多,皆为欺人牟利。原石第十四行“似莲”、十五行“土庄”、十六行“风前”、十七行“路悲”、十八行“秦川”二字间泐损。泐损处不仅横占数行如上,并通至石左边,此原石与翻刻最易辨识所在。翻刻本泐损处只占“路悲”、“秦川”等字间。就文字而言,原刻志文较肥,有魏书意趣;而翻刻志文较瘦,融唐楷气象。最好翻刻本后归南陵徐乃昌,字较前磨细,石且碎断为四。

国家图书馆藏有一整幅拓本,裱本折叠装,外加木板封皮,装裱极为别致(图17-21)。此拓本曾为褚德彝、邹安、陈景陶、任杰递藏,外有任杰题签,内为褚德彝光绪戊申(1908)年题“隋张通妻陶贵志,乾隆年出土初拓本,光绪戊申,白门付装,松窗藏”签。并有邹安、陈景陶题跋二则。查拓本纸张及考据,拓工精佳,实为褚氏所考定乾隆出土初拓本也,至为珍贵。拓本另钤有“两敦盖客”、“任卓群”、“邹安”、“宝瑗阁”、“悫斋收藏”、“陈景陶印”、“松窗真赏”、“悫斋秘玩”、“觉盦珍藏”、“褚郦堂所得碑刻旧拓本”、“褚德仪印”、“骑安适庐”、“觉盦任杰收藏金石书画”等印。

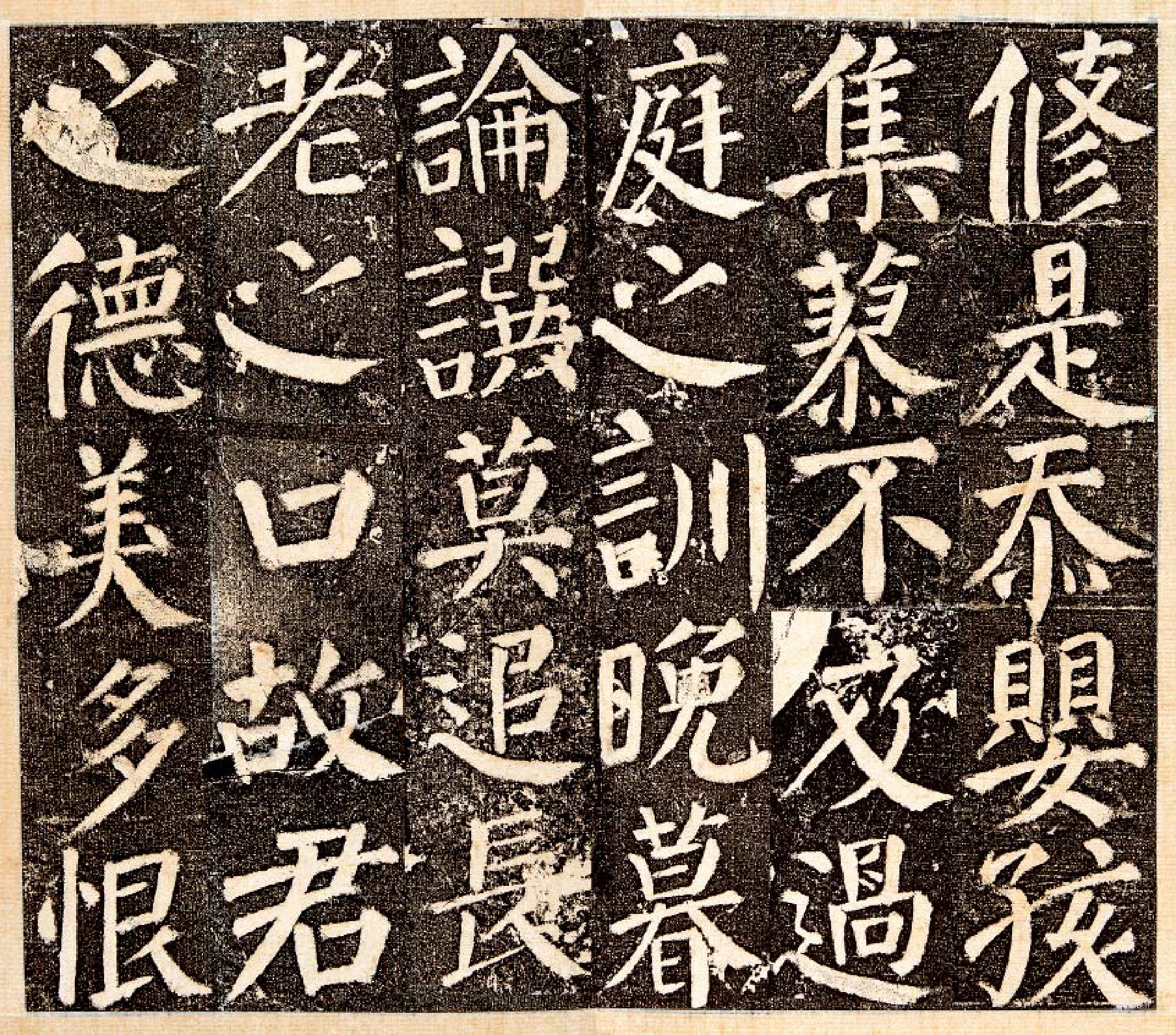

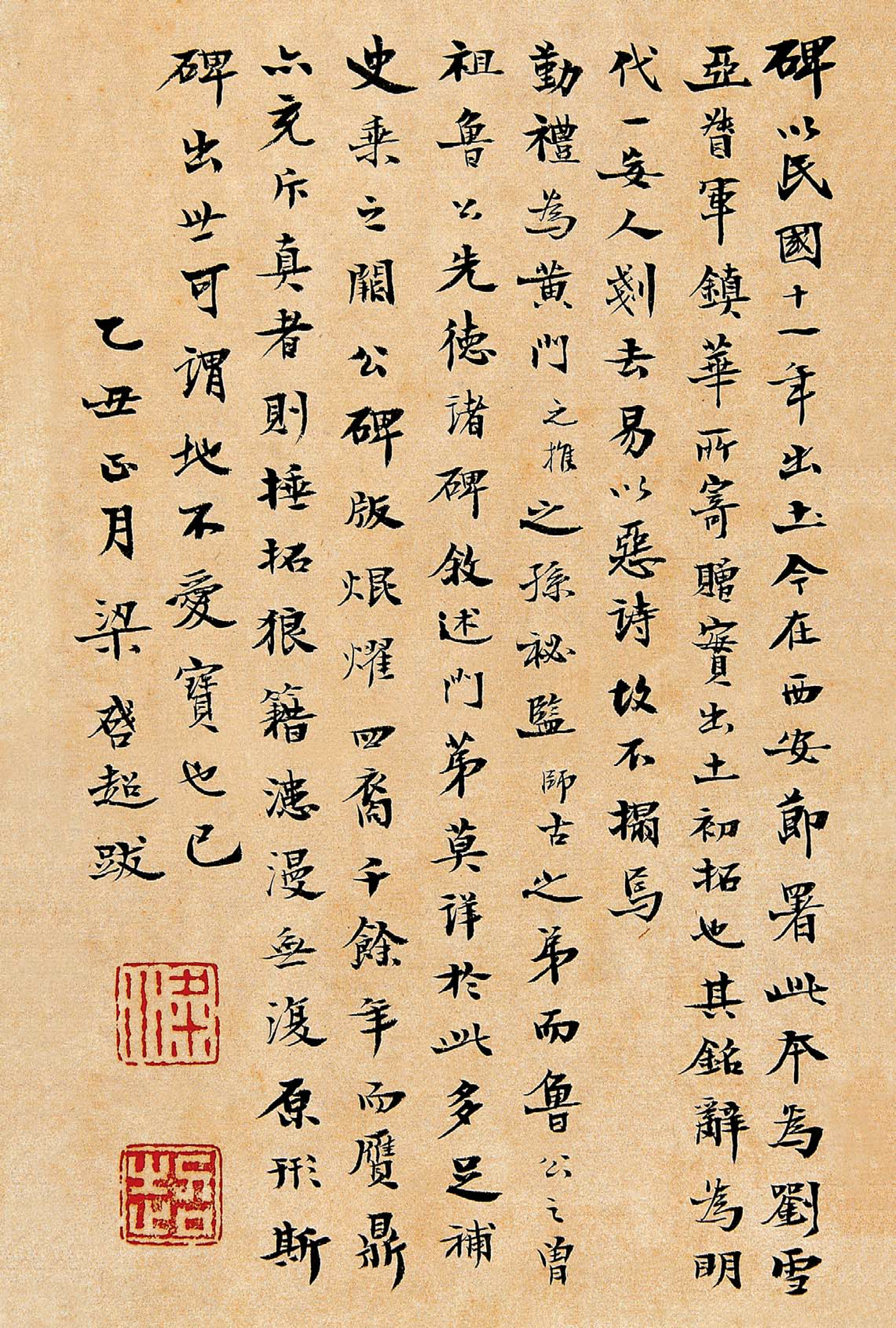

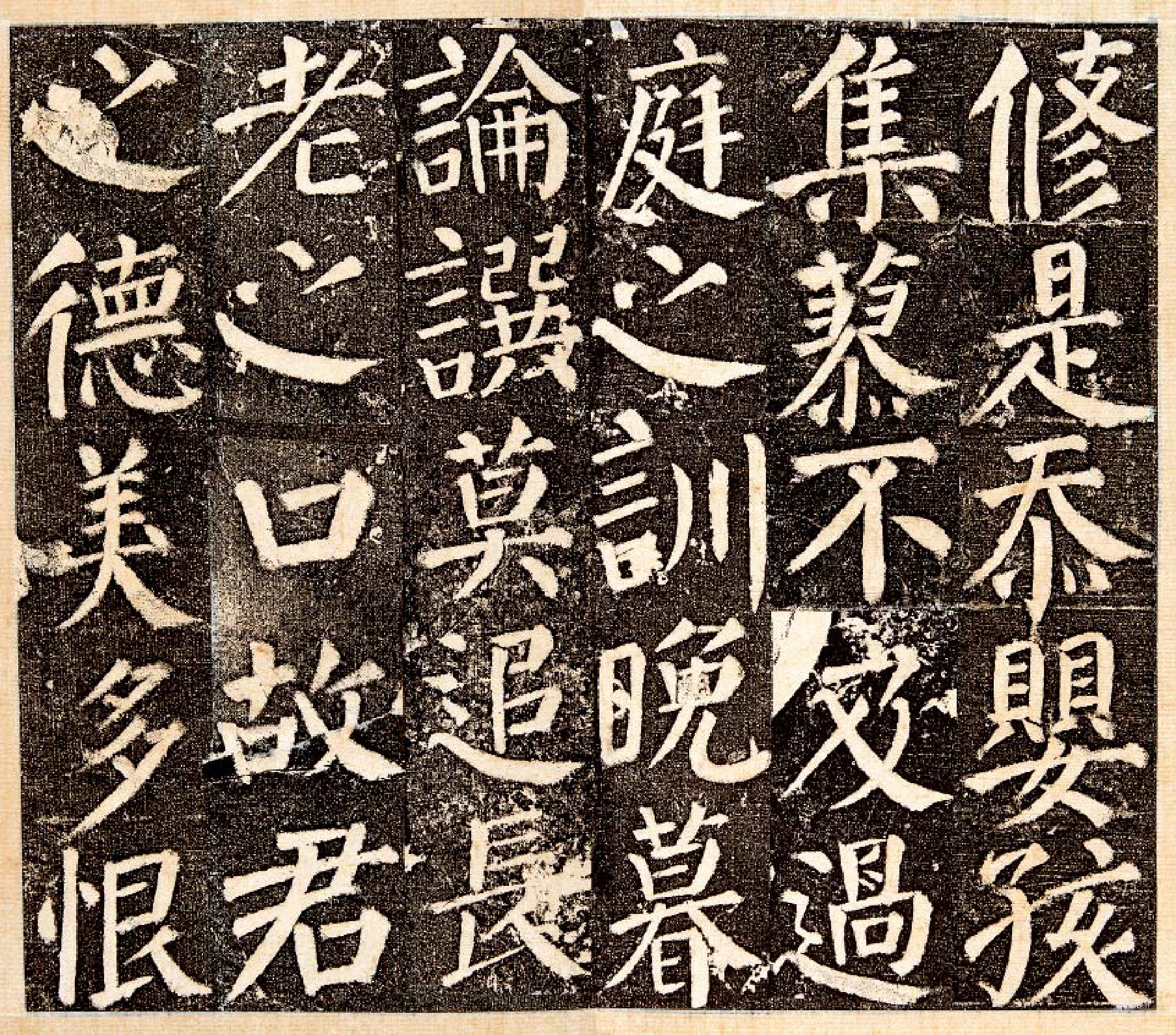

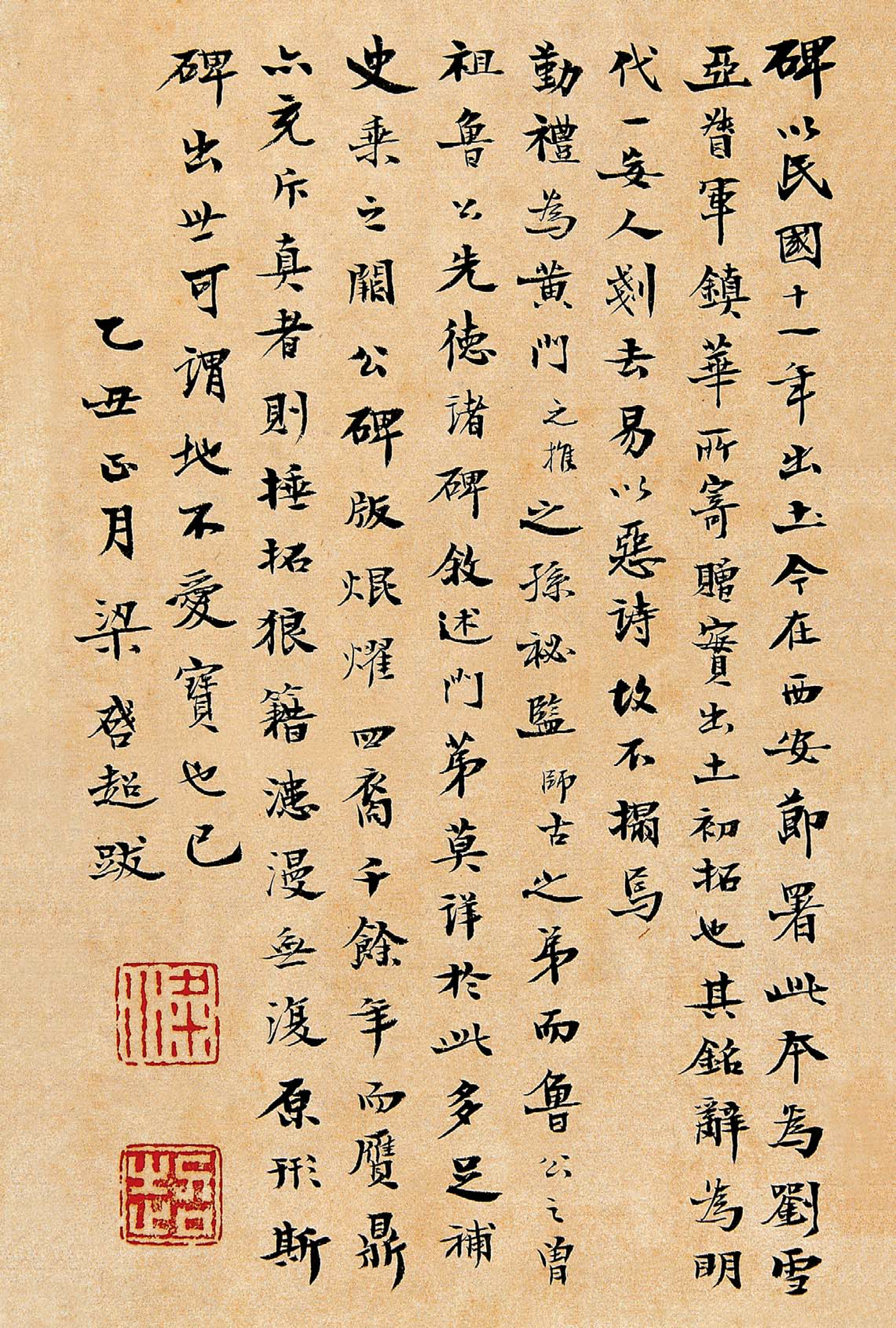

十三、附民国拓本《颜勤礼碑》

颜真卿撰文并正书,刻于唐大历十四年(779),原在陕西西安。宋元祐年间佚,民国十一年(1922)十月在西安城内发现,第二年宋伯鲁在碑侧刻跋,现藏于陕西西安碑林博物馆。碑阳十九行,阴二十行,行38字;侧五行,行37字。其铭辞因明代一妄人划去,易以恶诗,故多不拓。

国家图书馆有梁启超旧藏割裱本,镶嵌分装两册,为无宋氏刻跋之初出土拓本(图17-22)。拓本凡五十五开半,跋一开半;外框高31厘米,宽17.5厘米;内框高23.5厘米,宽13.7厘米。梁氏自题外签,并题耑“新出土初拓本鲁公书颜勤礼神道碑,饮冰室藏”,钤“新会梁氏”白文印。拓本钤有“饮冰室藏”、“启超私印”、“新会梁启超印”、“好学深思心知其意”、“梁启超”、“寿如金石”、“饮冰室藏金石图书”、“新会梁氏”、“双涛阁藏”、“任公”、“帖祖楼”等二十三方印。尾有梁氏乙丑(1925)正月题跋一则,钤“梁”“超”二印(图17-23)。

图17-22 民国初出土拓本《颜勤礼碑》考据,阴末二行“故”字断处有短线纹,不损笔画

此碑出土时已断,出土初拓本,阴末二行,“故”字断处有短线纹,但不损笔画。随后不久“故”字下泐。所以“故”字下泐损与否,是鉴别出土初拓本之考据。此本“故”字中有短线纹,“故”字完整未泐损。更因其久埋土中,未经椎拓剔剜,故铓铩如新,神采奕奕;且淡墨拓,拓工精佳,拓本字清神爽,较之《颜勤礼碑》其他拓本皆完好且墨气俱佳。

图17-23 民国初出土拓本《颜勤礼碑》梁启超题跋

、黄易、张燕昌、刘喜海皆从之。车永昭所拓《礼器碑》、《鲁峻碑》为康熙年间洗石精拓淡墨本,字画清晰远胜旧拓。

、黄易、张燕昌、刘喜海皆从之。车永昭所拓《礼器碑》、《鲁峻碑》为康熙年间洗石精拓淡墨本,字画清晰远胜旧拓。

刻石》但多为省纸而失拓。曾见国家图书馆藏毛凤清题跋之十一行拓本,整幅轴装。拓片高75.5厘米,宽71厘米。毛氏前首上题:“秦相真迹,海内秦碑此为最古。”下有“此本于厂肆得之,乃从前之旧拓也。丙子九秋(乾隆二十一年,公元1756年)”。题记一则,尾有毛氏缩临原文及题跋又一则。拓本钤“子静”、“子静鉴赏”、“郑盦藏古金石”、“覃溪审定金石”、“小松鉴赏”、“子静所藏金石”、“毛凤清印”、“亦吾庐”、“寿苏斋”、“鲍康读过”等印。此本首行“五大夫”,末行“制曰可”失拓,八行“成功盛德”之“德”字,七行“后嗣为之者”之“之”字皆清晰,毛凤清题记可信,故可定为雍乾拓本(图17-2)。

刻石》但多为省纸而失拓。曾见国家图书馆藏毛凤清题跋之十一行拓本,整幅轴装。拓片高75.5厘米,宽71厘米。毛氏前首上题:“秦相真迹,海内秦碑此为最古。”下有“此本于厂肆得之,乃从前之旧拓也。丙子九秋(乾隆二十一年,公元1756年)”。题记一则,尾有毛氏缩临原文及题跋又一则。拓本钤“子静”、“子静鉴赏”、“郑盦藏古金石”、“覃溪审定金石”、“小松鉴赏”、“子静所藏金石”、“毛凤清印”、“亦吾庐”、“寿苏斋”、“鲍康读过”等印。此本首行“五大夫”,末行“制曰可”失拓,八行“成功盛德”之“德”字,七行“后嗣为之者”之“之”字皆清晰,毛凤清题记可信,故可定为雍乾拓本(图17-2)。

”、“北溟珍爱”、“吴”、“义培”、“惺史嗜古”、“臣思培印”、“癸酉投贡戊子乙丑联捷进士”等印。查考据,此拓“如”、“张”字未损,“绪”字右下角少损;拓本浓墨,字有锋棱,乃精拓也,可谓无邓跋之佳拓本。

”、“北溟珍爱”、“吴”、“义培”、“惺史嗜古”、“臣思培印”、“癸酉投贡戊子乙丑联捷进士”等印。查考据,此拓“如”、“张”字未损,“绪”字右下角少损;拓本浓墨,字有锋棱,乃精拓也,可谓无邓跋之佳拓本。