去伪存真——碑帖鉴藏的意义

中国古代留下了无以数计的碑刻作品,这是华夏子孙精神与物质的宝贵财富。在两汉以前,我们的先人就创造了相当丰富的书迹,就碑刻作品而言,或深埋圹下,或竖之宫野,或传之名山,其并不以为书法艺术品,而得以传久。故而从艺术鉴藏的角度来看,在它们被创作出来,以及在之后相当长的一段时间里,也并未得到人们应有的重视,更谈不上鉴藏了。把碑刻拓本作为古代书迹的载体、法书作品来鉴藏,或是在隋唐时期,但是可以肯定的是,在北宋初期这些古代碑刻作品显然得到了对它们应有的重视,从而掀起了前所未有的金石碑帖鉴藏之高潮。

一、鉴藏的由来

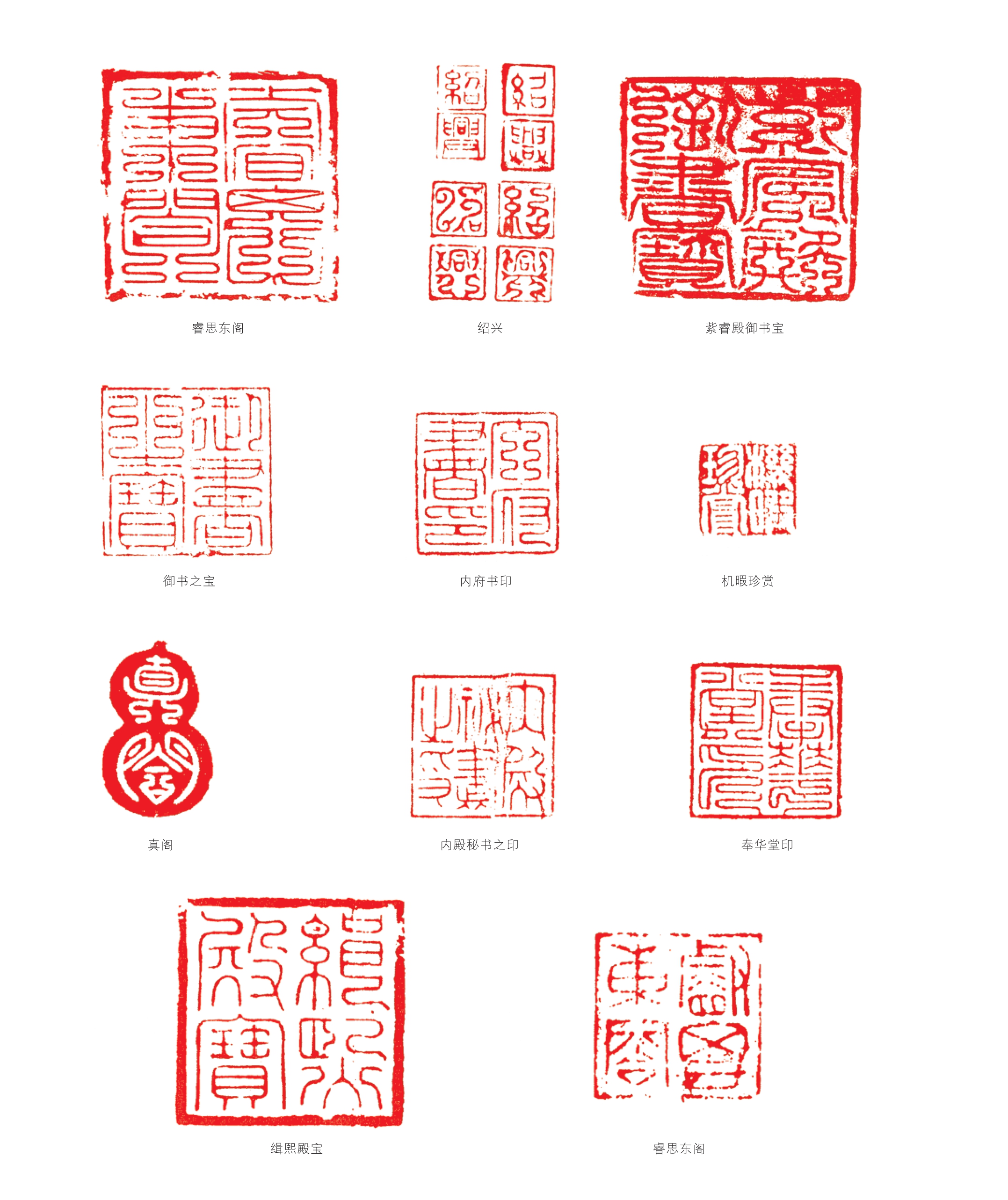

鉴藏印

鉴藏印大致可分为两类:一类是用于书画鉴赏、审定与收藏的印章;一类是用于图书典籍收藏的印章。自唐宋以降,同一幅书画经过历代收藏家的鉴藏,可能在上面钤盖了大量的鉴藏印章,形成了传承有序的印鉴系统,成为鉴定书画真赝的一个艺术元素。

碑帖鉴藏与书法墨迹、绘画作品的鉴藏相比,看来要晚得多,弱化得多。众所周知,魏晋以后,鉴藏法书、名画之风愈演愈烈。唐张彦远《历代名画记》中对东晋桓玄就有“性贪好奇,天下法书、名画,必使归己。及玄篡逆,晋府真迹玄尽得之”的记载,可见当时公私收藏之盛。有收藏之需求,亦必伴随作伪现象的出现,那么,鉴定活动势必就愈发达。梁陶弘景《论书启》曰:“逸少自吴兴以前,诸书犹为未称。凡厥好迹,皆是向在会稽时永和十许年中者。”他又说:“从失郡告灵不仕以后,略不复自书,皆使比一人,世中不能别也。”陶弘景要告诉我们的是,王羲之书法因其年龄的增长亦各有优劣之别,尤其是在“失郡告灵”,即永和十一年(355)王羲之辞官,于其父母墓前发誓再不出仕之后,有为晚年的王羲之代笔书作,当时的人也很难鉴别。由此可以了解早期法书鉴藏之概况。

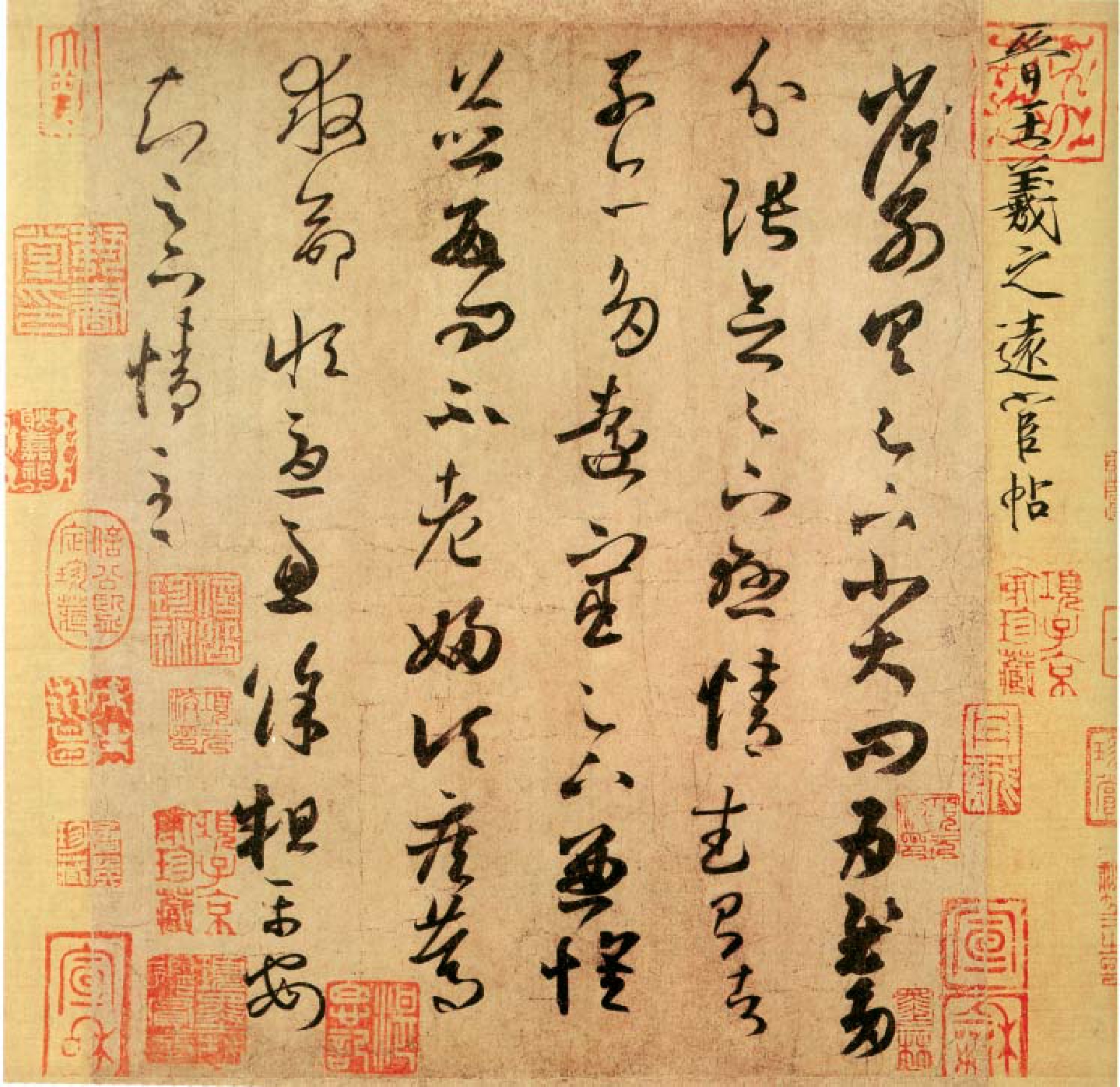

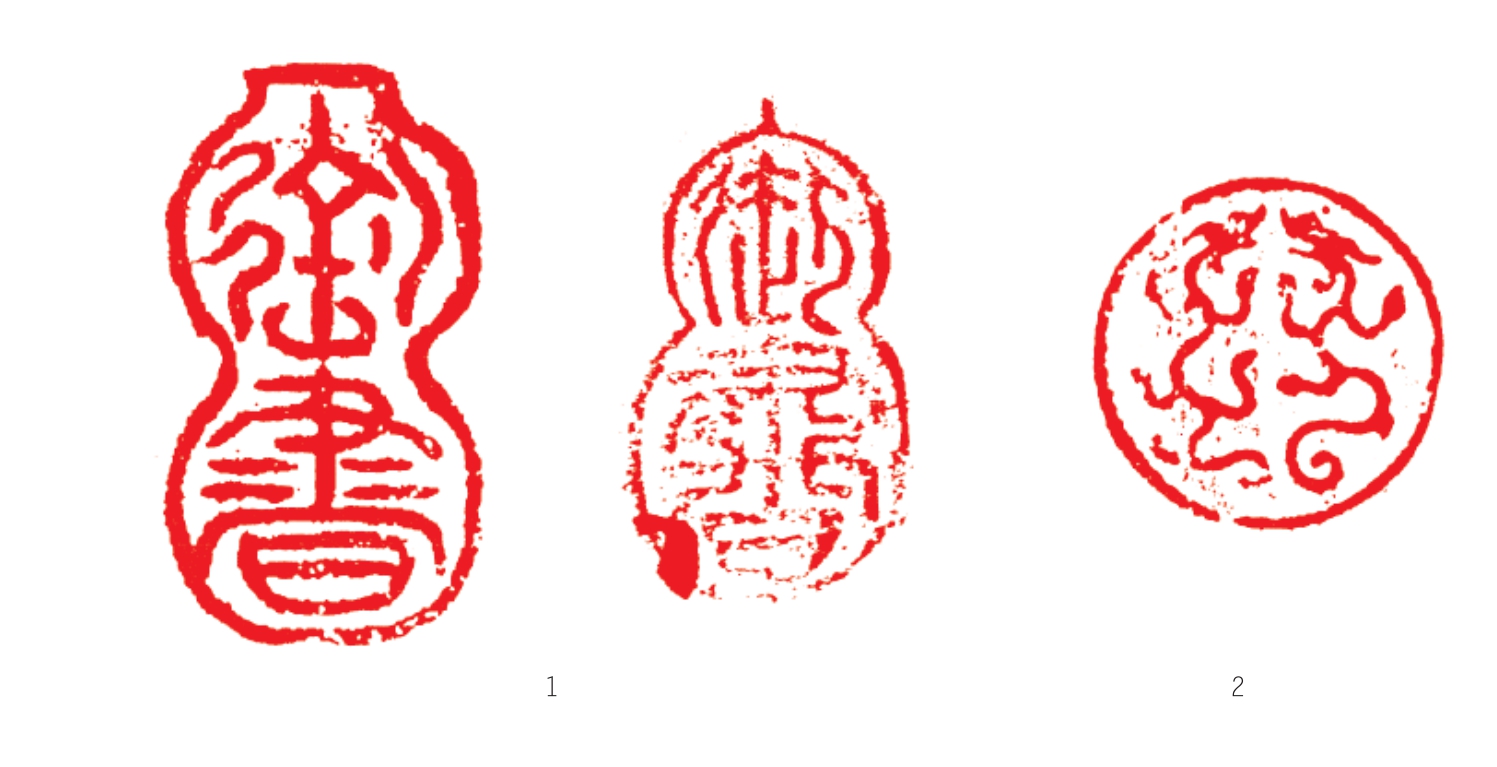

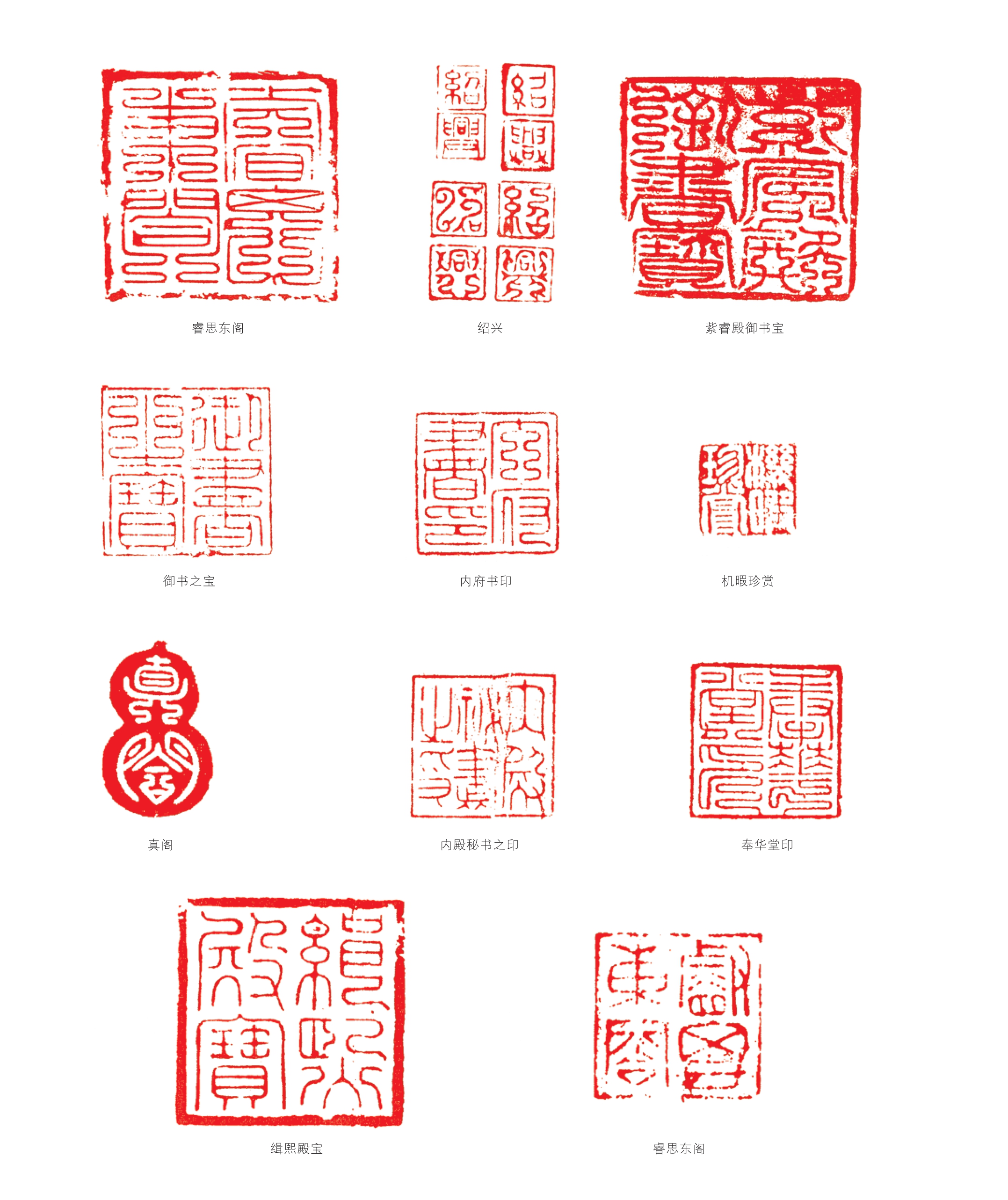

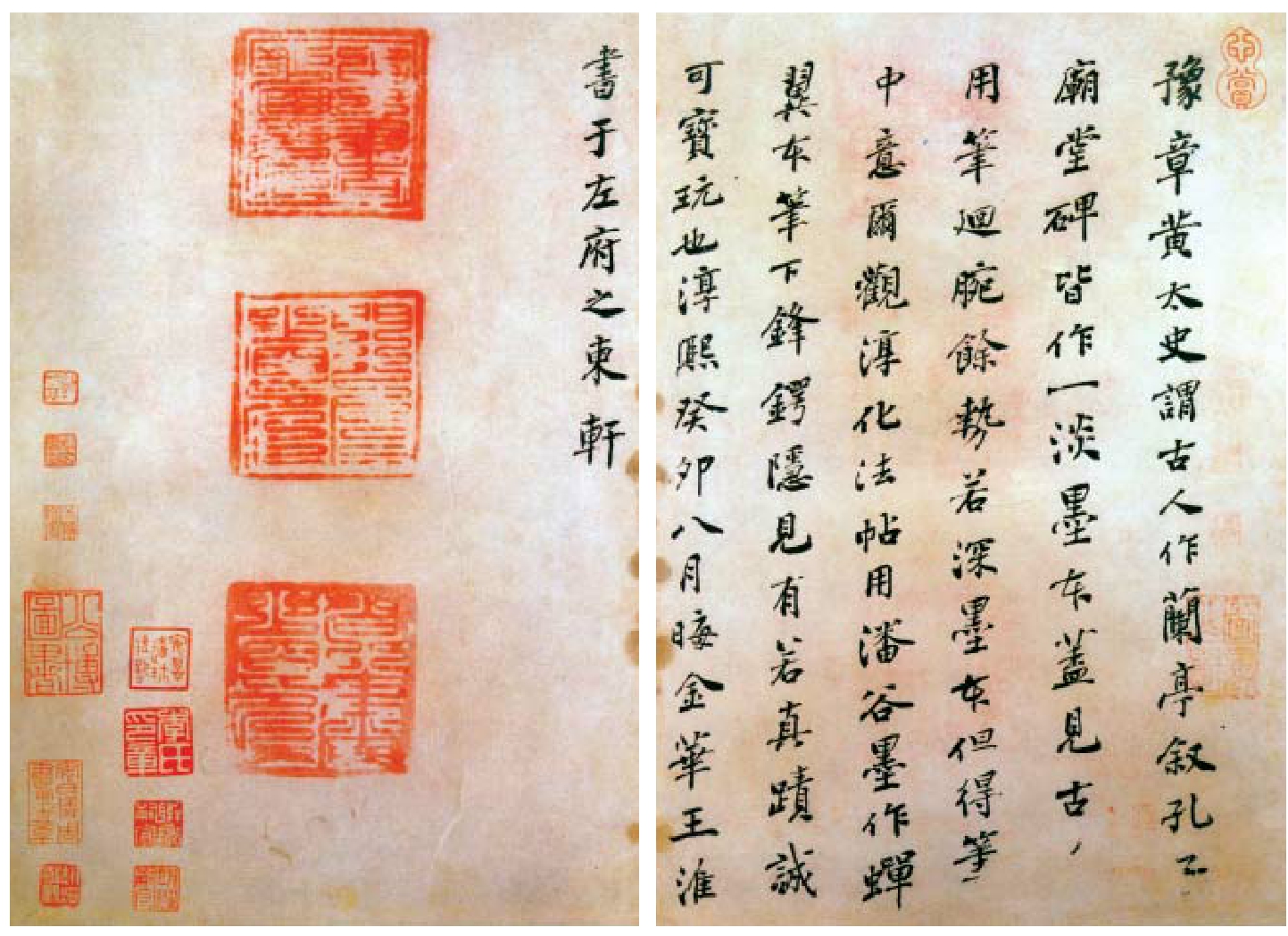

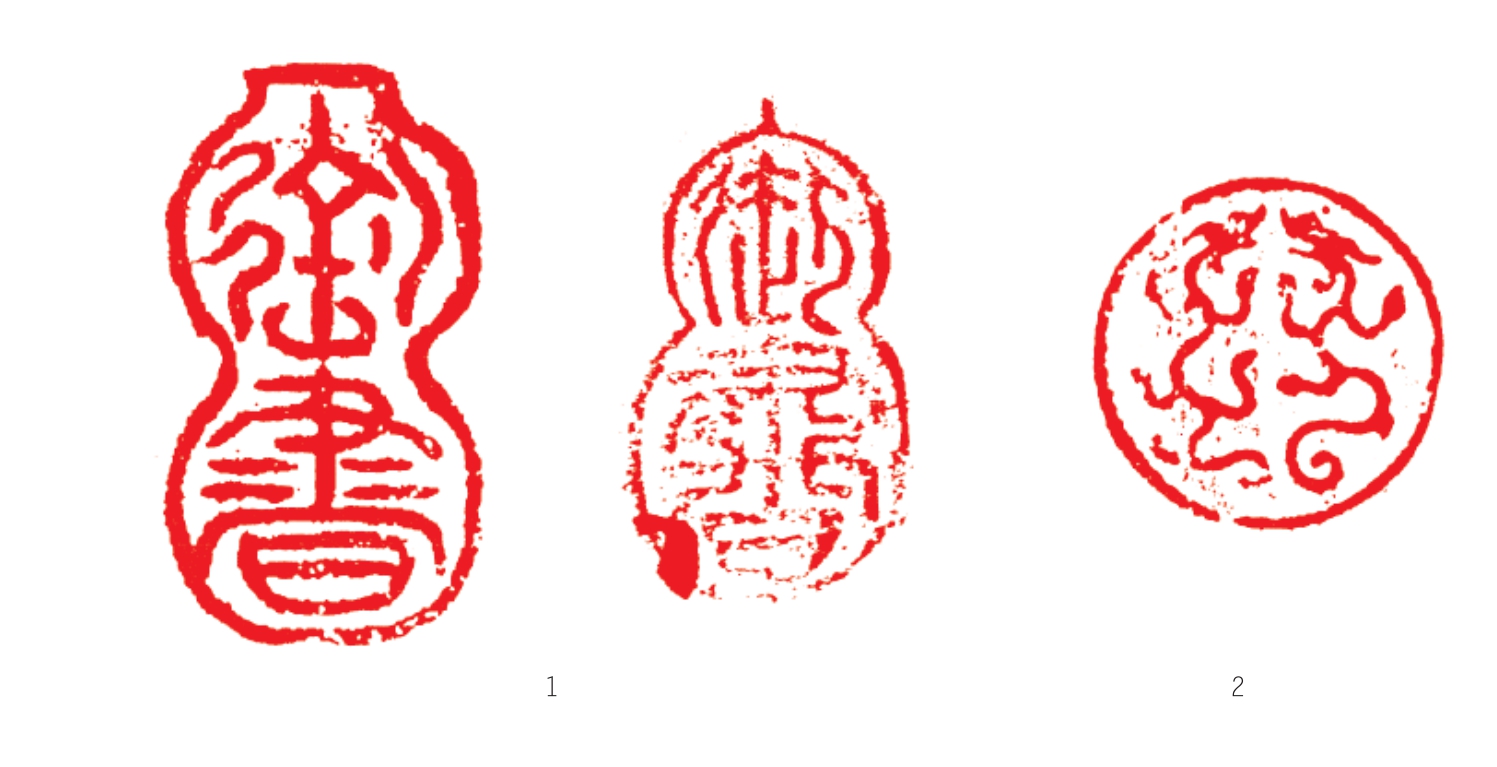

隋唐以来,法书、绘画鉴藏之发展,可谓极致,上自皇帝、内府,下至百官、民间,无不以鉴藏为能事。鉴藏活动亦更加规范,鉴藏印出现了,张彦远在《历代名画记》中提到:自唐内府收藏书画时均会在其书画上押署整理者的姓名,以资识别。在唐代,除了鉴定人的签押外,还出现了钤盖玺印的制度(图13-1)。唐太宗时,以“贞观”连珠印押骑缝,法书作品押“弘文之印”小印。开元时,钤以“开元”二字小印,也有以“集贤”、“秘阁”、“翰林”、“弘文”诸印钤押的,应当是当时各部门用以识别的印信(图13-2)。此外,署名记出现了,即整理、鉴定之后,在卷末按鉴定者职务高低,依次署上名衔,为后世之鉴别提供了可鉴之资。

图13-1 王羲之《远宦帖》及鉴藏印

图13-2 唐代内府鉴藏印

张彦远与《历代名画记》

张彦远字爱宾,蒲州猗氏(今山西省临猗县)人。他出生在宰相之家,学问渊博,擅长书画。曾经任职官左仆射补阙、祠部员外郎、大理卿。代表著作《历代名画记》是中国第一部绘画通史,成书于唐大中元年(847)。该书总结了古人有关画史和画论的研究成果,继承发展了史和论相结合的传统,开创了编写绘画通史的完备体例。全书用大量的篇幅阐述绘画史和画种的发展演进,讨论重大的理论问题。传记部分比较全面地汇集画家生平、思想、创作等有关资料,充分引证古人的评价,但又不受前人的局限,做到有分寸地评价画家的得失。此外,该书从绘画创作欣赏的全过程着眼,把著录、鉴藏、流传,以至装裱也纳入研究画史的组成部分,对于中国画史的研究提出了完整的体系。

赵明诚与《金石录》赵明诚宋神宗元丰四年(1081)生,宋高宗建炎三年(1129)卒。字德甫(又作德父),密州诸城(今山东诸城)人,宋徽宗崇宁年间宰相赵挺之第三子。著名金石学家、文物收藏家。平生致力于金石之学,幼而好之,终生不渝。大观二年(1108年)至宣和三年(1121年),赵明诚曾四游仰天山,三访灵岩寺,一登泰山顶。收集金石拓片,获得了大量的碑文资料,撰写完成了传世之作《金石录》。该书著录所藏金石拓本,上起三代下至隋唐五代,共2000余种。全书共30卷,前十卷为目录,按时代顺序编排;后二十卷就所见钟鼎彝器铭文款识和碑铭墓志石刻文字加以辨识考证。该书是一部继欧阳修《集古录》之后,规模更大、更有价值的研究金石之学的专著,是研究古代金石碑刻必备之书。

宣和七玺

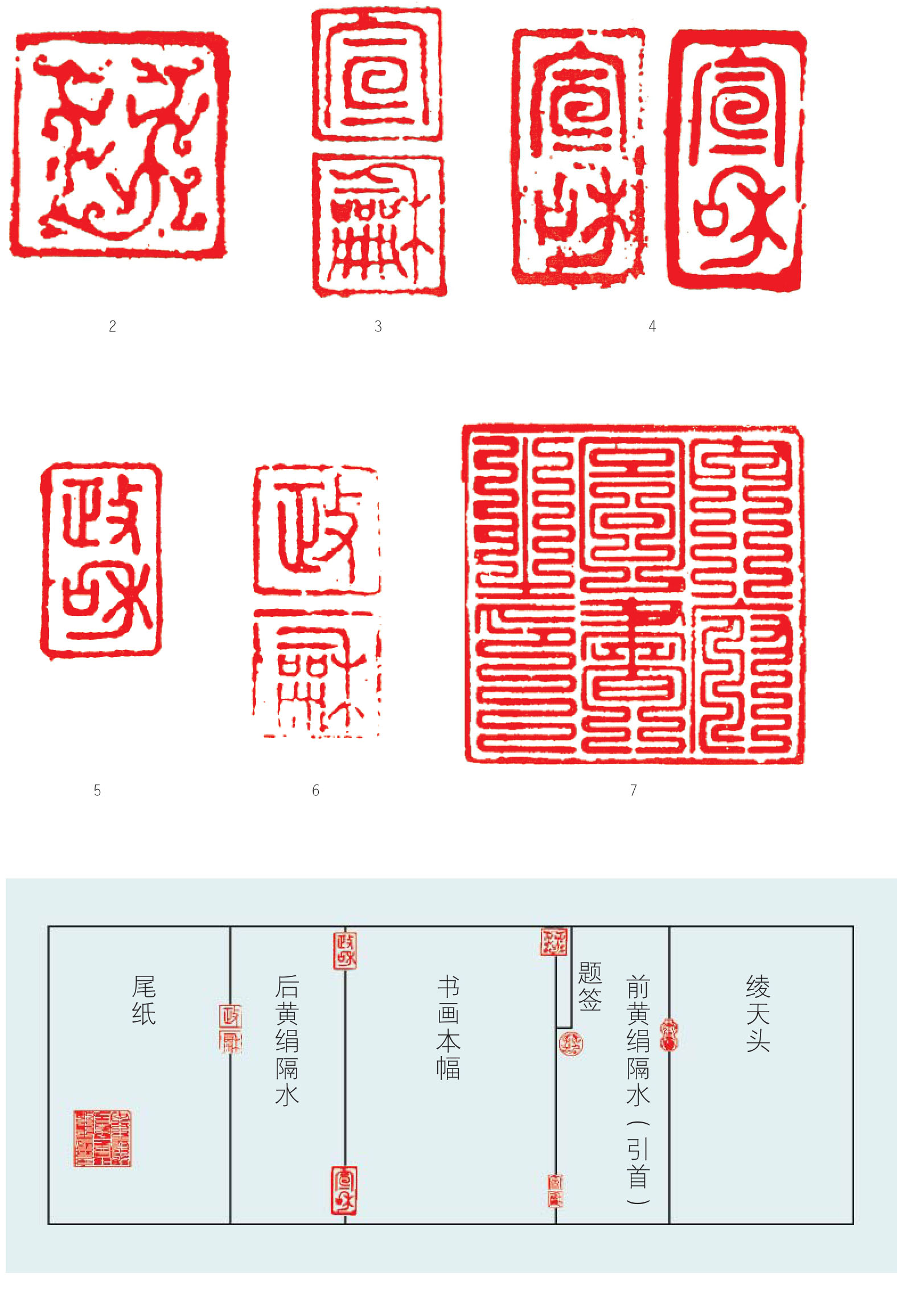

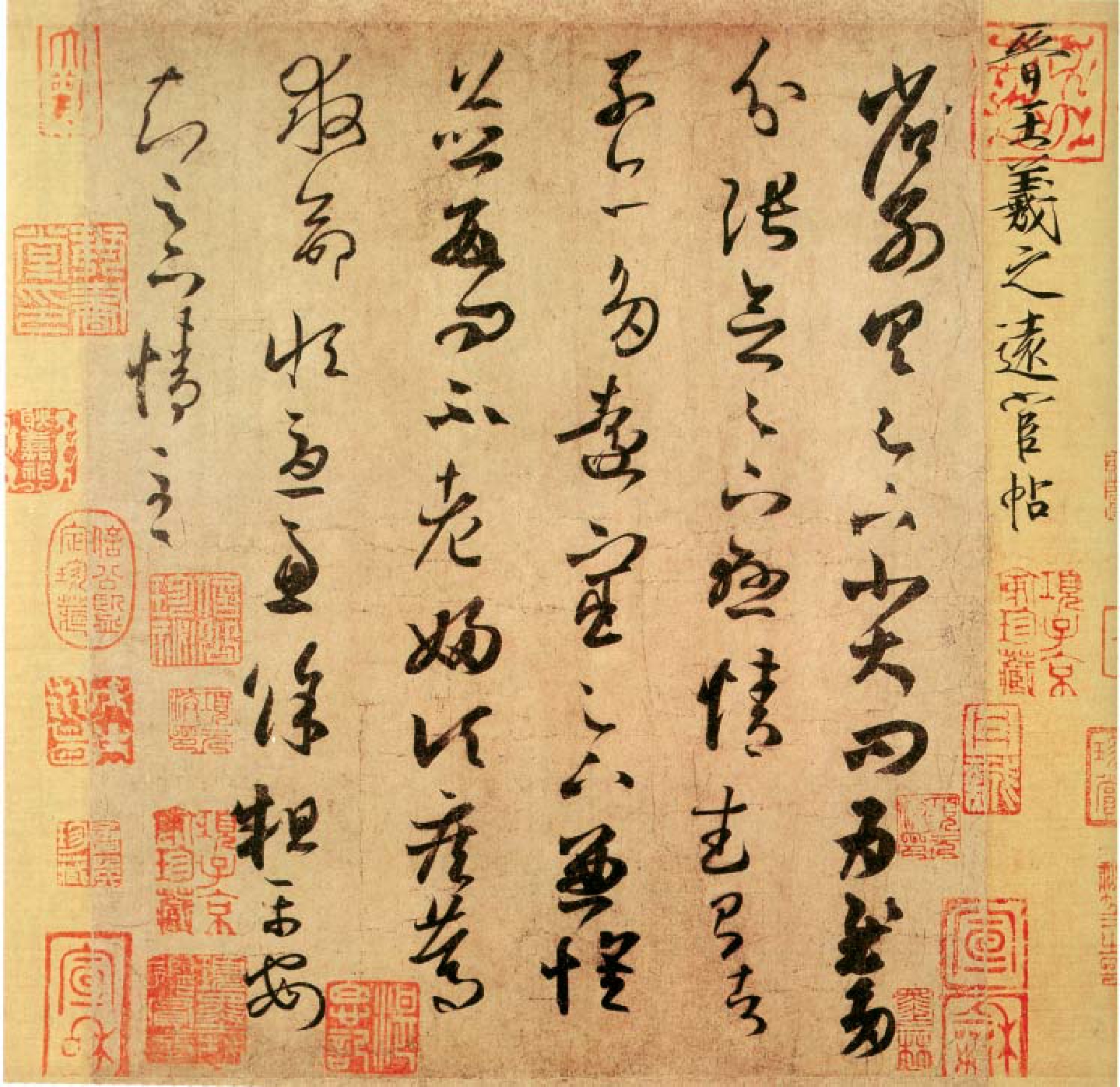

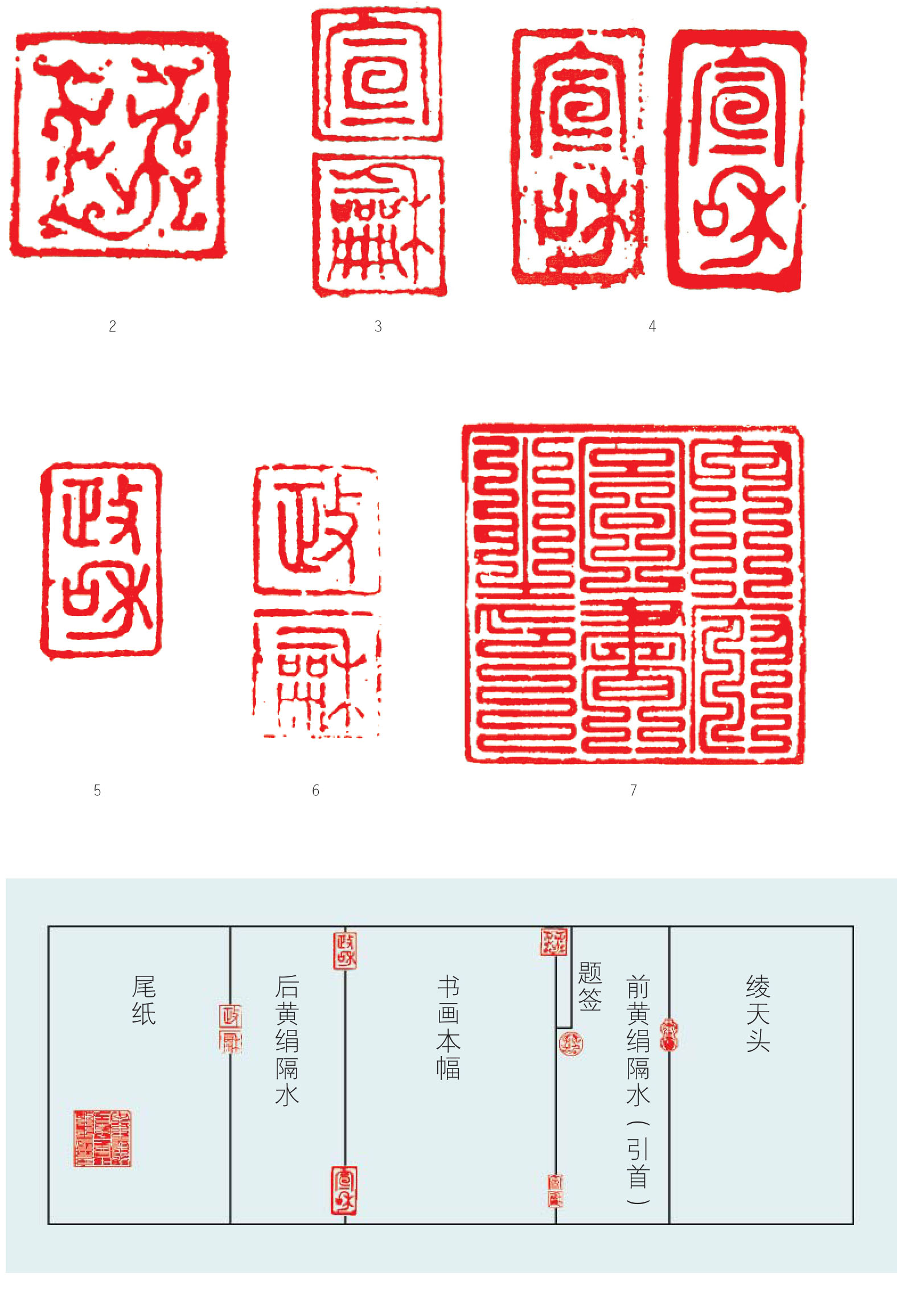

宋徽宗赵佶时代,内府的收藏十分丰富,徽宗命人对内府的书画进行了系统整理与统一装裱,刻制七方印章,并确定钤印的形式与位置,后世称之为“宣和七玺”。

由于隋唐公私鉴藏的盛行,书画交易的活跃,促进了鉴藏研究、品评之专著出现,论述收藏鉴识、尾跋署记、收藏印记、装帧、估价等内容,对以后书画鉴藏起到了推动的作用。

到了北宋,金石、刻帖之风遍及朝野,拓本鉴藏也逐渐成为士大夫、文人的雅事(图13-3至6)。欧阳修的《集古录》、黄伯思的《东观余论》、赵明诚的《金石录》、曾宏父的《石刻铺叙》等皆为早期金石碑帖著录、鉴定之文献记录,代表了有宋以来碑帖鉴定的水平,形成了历史上金石碑帖鉴藏的第一高峰。

碑帖鉴藏是以碑石为载体的通过传拓而形成的拓本为鉴藏对象的。在近代影印技术未出现之前,拓本是碑帖得以广泛传承的载体,随着清代乾嘉时期金石学的再度复兴,金石碑帖考证、鉴藏得到了空前的发展,受到世人的重视。碑帖及其拓本作为中国传统文化的瑰宝,其文献与艺术价值得到学界与书法界的普遍认同。更由于其年代久远,碑石的自然风泐、天灾损失、人为损坏以及翻刻、伪刻的出现,使碑帖拓本的鉴藏变得更有意义。

1.“御书”葫芦形朱印; 2. 双龙图案朱印(书法用圆印,绘画用方形印); 3. 朱文“宣”连珠印; 4. 朱文“宣和”长方印; 5. 朱文“政和”长方印; 6. 朱文“政”连珠印; 7. 朱文“内府图书之印”大方玺。

图13-4 宋代内府鉴藏印

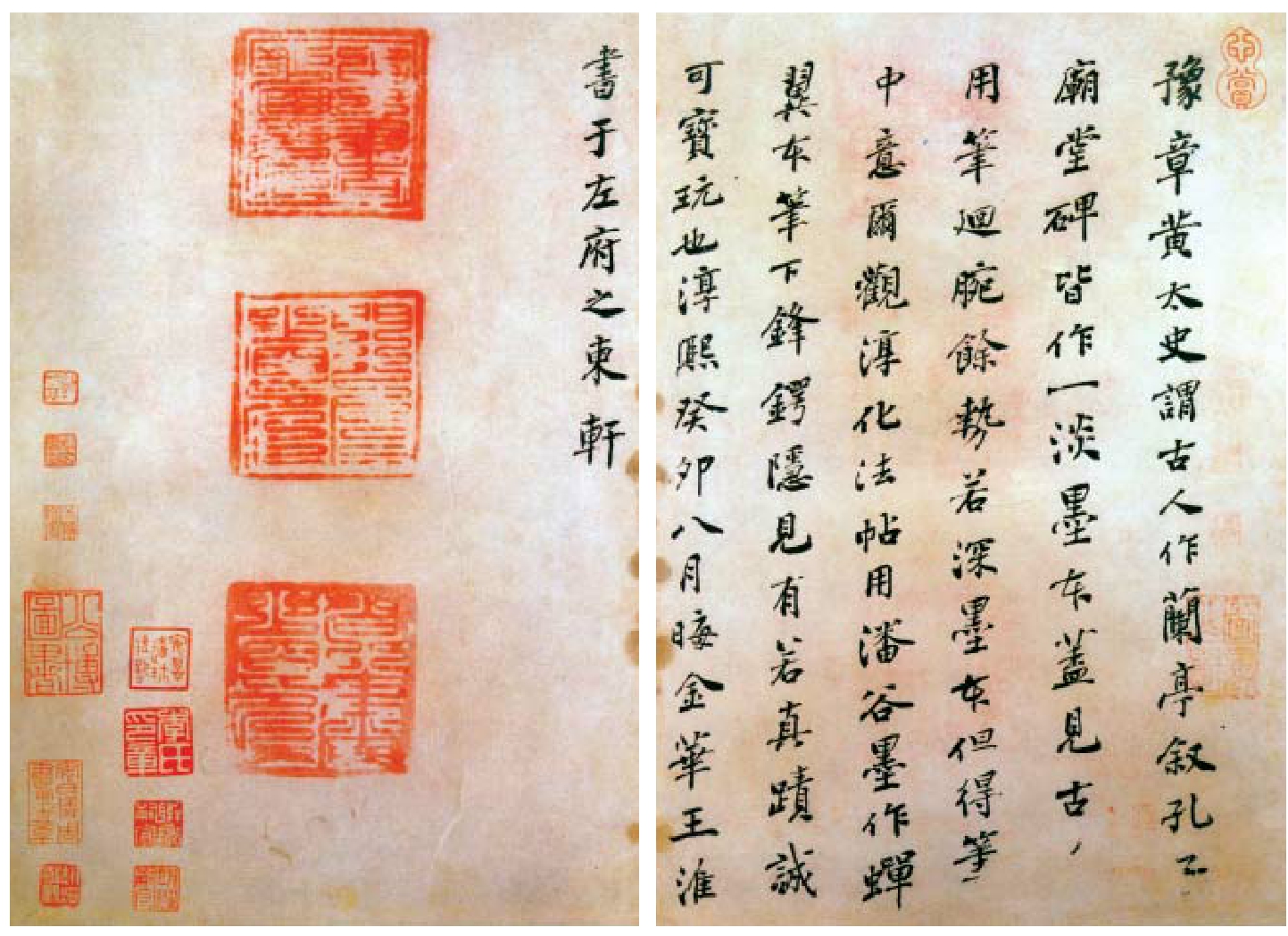

图13-5 宋王淮《淳化阁帖》题跋及所钤“中书省印”、“门下省印”、“尚书省印”宋代官印

图13-6 国家图书馆所藏《神策军碑》唐拓本内钤有元代“翰林国史院官书”收藏印

二、鉴藏之必要

公元6世纪传拓技术的发明,使碑帖得以广泛传播。回顾迄今已一千四百余年的拓本历史,经唐宋元明清历代之发展,林林总总蔚为壮观。然而,历代名拓佳帖,或为皇室贵胄独家秘藏,或为名人雅士私人所宝,世人鲜以得见。同时,重刻、翻刻、伪刻出现,拓本传拓之早晚、优劣,也良莠不齐,鱼目混珠,这便有了拓本鉴藏的必要。

国家文物部门规定:“元代以前的碑帖拓本,明代的整张拓片和罕见的拓本,早期初拓精本、多字本,原物重要且已佚失,拓本流传极少的清代拓本或近代拓本等均为国家一级文物……”可见国家对碑帖拓本的重视。

人们常说“金石不朽”,这是相对而言的。碑石一般是竖立在自然环境中,即使是墓志深埋地下,一经出土,也因保护条件所限,同样会受到风雨侵蚀,尤其是摩崖石刻则更易损泐。又因地震、火灾等自然灾害,碑石的损坏尤为严重。清嘉庆十年(1805)由于一场火灾使原本已断为三截的三国吴《天发神谶碑》被焚毁。明嘉靖三十五年(1556)陕西关中大地震,造成唐代《开成石经》等碑刻折断和毁失。此外,人为的损坏更令人叹惜。例如著名的战国秦《石鼓文》,自出世以来,历经沧桑,不断的迁移和捶拓,使石鼓逐渐剥泐。宋末,官府在石鼓的字口内嵌金填平以为禁拓,金人攻破汴京时,兵士见石头里填有金子,随即疯狂地把字口里的金子都剔了出来,可以说,金人的挖金是石鼓出土以来最严重的一次人为破坏,以致原有七百余字的石鼓,到了清末仅存二百余字。唐代著名的《神策军碑》,从唐会昌三年(843)立石,经唐末黄巢起义军攻占京师、石晋之乱等人为破坏,其存世时间也不过百余年,就遭损毁。更有甚者,拓碑之后,凿字若干,以文字多于后拓者而获利,妄加破坏;继之翻刻、伪刻、造假者猖獗,可谓利欲熏心。唐代著名书法家欧阳询晚年代表作《九成宫醴泉铭》(632)在中国书法史上占有重要的地位,其拓本为唐以后各代所追崇。也正是这个原因,此碑愈拓愈细,磨损严重,至清初已失原貌(图13-7),故翻刻本繁多,真伪、精粗混杂。有鉴于此,鉴藏的意义就在于“去伪存真、去粗取精、传本扬学”。

图13-7 唐《九成宫醴泉铭》拓本与原碑面变化比较

碑帖若以时代论之,则清刻清拓不如明刻明拓贵,明刻明拓不如宋刻宋拓贵。传统的观念认为,碑刻若非原刻即属伪、翻品论,无论宋拓、明拓一般不足矜贵。

拓本收藏当然是越早的精拓本越珍贵,文物价值也越高。同品种的同一时期拓本,以整张拓片为首选,其价值往往高于割裱本。一是整张拓片可以完整展现碑石形式与内容;割裱本是通过剪贴装裱成册,无法揭示碑石原形,且由于装裱工多不识字,或装裱时遗漏文字,碑文内容时有错误。二是整张拓片一般造假较为困难,且易于鉴别石花残泐及其变化轨迹;而割裱本则相反。如《爨宝子碑》,清乾隆四十三年(1778)出土,咸丰三年(1853)邓尔恒刻跋于碑尾年月“立”字后,故多以有跋本剪贴成割裱本,充无跋本;且刻跋前后,文字损泐少有差异,石花变化多有剪裁,极大地破坏了拓本鉴定的考据。因此,碑帖拓本的收藏应以名家鉴识、递藏有序的整张精拓本或精装割裱本为重点。此外,对碑石(原物)极为重要且已佚失,拓本流传极少的拓本,亦是鉴藏的重点。

三、鉴藏家之借鉴

宋元以来产生了很多碑帖鉴藏大家,他们的鉴藏经历为后世提供了很多可以借鉴之资,梁启超便是其中的一位。其在戊戌变法等影响中国近代一系列重大事件中所起的作用已为国人熟知,作为一名博古通今的学者,其学术成就更是鲜有人能望其项背。他一生倾心于金石碑帖的鉴藏,其收藏历程与鉴藏论述,对当今鉴藏者,无不有启发。

梁启超对碑帖收藏的兴趣源于有清以来金石学再度勃兴的历史氛围和乾嘉以降书坛上碑学的迅速发展,并受到其恩师康有为碑帖收藏的潜移默化的影响。从其传世的带有浓郁的方严峻拔的北魏书风的墨迹作品中,可以看到碑帖鉴藏对他书法的影响。值得庆幸的是,经他鉴藏的近1300余种碑帖拓本中,汉魏拓本约占40%以上,在他去世后捐赠给国家图书馆收藏,使其免于流失。在当今国家图书馆善本部仍设有梁任公金石拓本专藏,余有幸拜赏过其中的一部分碑帖。其收藏的历代金石拓本中,先秦至两汉161件,魏晋南北朝481件,隋唐493件,宋以后142件。他的收藏中较好者应是几部宋明拓本和清乾隆以来出土的拓本,如程瑶田、吴荣光旧藏宋拓本《争座位》;清末学者王懿荣旧藏明拓《颜家庙碑》;清初著名金石学家黄易旧藏乾隆拓《张迁碑》、《孙夫人碑》;晚清金石收藏家何昆玉旧藏乾隆拓《刁遵墓志》等。而更多的是嘉庆、道光年间拓本及清中期至民国期间新出土碑志的初拓本。

梁启超的碑帖鉴藏在他政务与学术之余,对其转移烦闷的心绪,享受珍贵的闲暇、滋养学术起到了重要的调节作用。整理其专藏发现梁启超在120余种拓本上留下了题跋、题记(图13-8)。综观这些题跋大致可分为以下几类:一是叙述碑刻的出土发现情况及藏所流向;二是记录拓本的递藏经历;三是碑刻校记;四是考释碑刻文字;五是题署碑名时代;六是识疑勘误;七是记闻叙事;八是品评书法艺术。从这些字字珠玑的题跋中,我们既可以领略到梁启超深厚的国学功底,也可以欣赏到他无心做书家而又方严峻厚、风骨独具的书法风格。

图13-8 梁启超鉴藏宋拓《争座位帖》题签、题跋

从鉴藏的功用上讲,再次证明鉴藏是一种高雅的文化活动,既能“怡情”也能“益智”,在社会和个人生活发生较大变故的时候,意义尤其显著,是人生的美好寄托之一。从碑帖鉴藏的内容上讲,梁启超的碑帖鉴藏更有其直接的示范意义。所藏系统全面、重点突出,金文、小篆、汉隶、魏碑、唐楷种类齐全,钟鼎、碑石、造像无所不包;尤以收藏早拓与初拓本见长,由此可见其收藏旨趣所在。

梁启超的碑帖鉴藏经历,给我们启示了碑帖鉴藏的真正意义是什么。作为仅以金石拓本鉴藏为余事的政治家、学者,他不仅局限于鉴藏活动本身,又能在百忙中阅览《金石录》等大量前人的金石学著作,写出极为丰富且带个人深刻见解的碑帖题跋,难道不值得当今碑帖收藏者思考与借鉴吗?