鬼斧神工——碑帖刻制及其重刻翻刻伪刻

一、碑帖刻制

碑估

又称“帖估”,旧时是指以售卖碑帖为业的商人,因“估”通“贾”,故而得名。碑估中不乏善于拓碑者,亦有精鉴别且有所成者。叶昌炽《语石》卷十列举清代碑估,著名的有郃阳车永昭、江阴方可中以及褚千峰、李从云等。

文字碑的出现,显然在无字碑的基础上更进了一步。臣子为追述君父之美德、功绩,撰文书于石上,遂成风气,故见于道陌之头、显见之处,立碑而彰显,此立碑人之由来。如果注意早期的碑文,就不难发现《卫尉衡方碑》就有“海内门生故吏采嘉石镌灵碑”、《泰山都尉孔宙碑》亦有“为门生四十三人,故吏九人,弟子十人共陟名山采嘉石勒铭”的记载;《韩敕造礼器碑》明确记载了此碑由韩敕等104人出钱建立。由此可见,除臣、子之外,还有门生、故吏、弟子以及百姓等出钱立碑。此外,还有皇帝御命建碑,立碑人从个体民间扩展到官府,官府对建碑之事亦很重视,设有相应的机构与官员来主其事,唐《裴光庭碑》末行就有“奉敕检校树碑使”的记载,如此实例较多。

早期碑刻未见有撰书人之署名,相传秦《泰山刻石》、《峄山刻石》等七石为秦相李斯所书,亦未见记载。至东汉《熹平石经》始见记载,《后汉书》说:“熹平四年,邕(蔡邕)奏求正定六经文字,灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外……”过去多认为蔡邕主其事,故是蔡邕所书,看来是不准确的,实际上据《熹平石经》所存残石载,书者还应有堂谿曲、马日 等七人。随后碑刻渐署撰书者名,其多为一些小吏,或匠人所为。唐代书法之盛,也直接影响到刻碑,无论是皇帝,还是高官、书家,皆热衷撰写碑文,一时间蔚然成风。凡此种种,皆为建碑之先决条件。

等七人。随后碑刻渐署撰书者名,其多为一些小吏,或匠人所为。唐代书法之盛,也直接影响到刻碑,无论是皇帝,还是高官、书家,皆热衷撰写碑文,一时间蔚然成风。凡此种种,皆为建碑之先决条件。

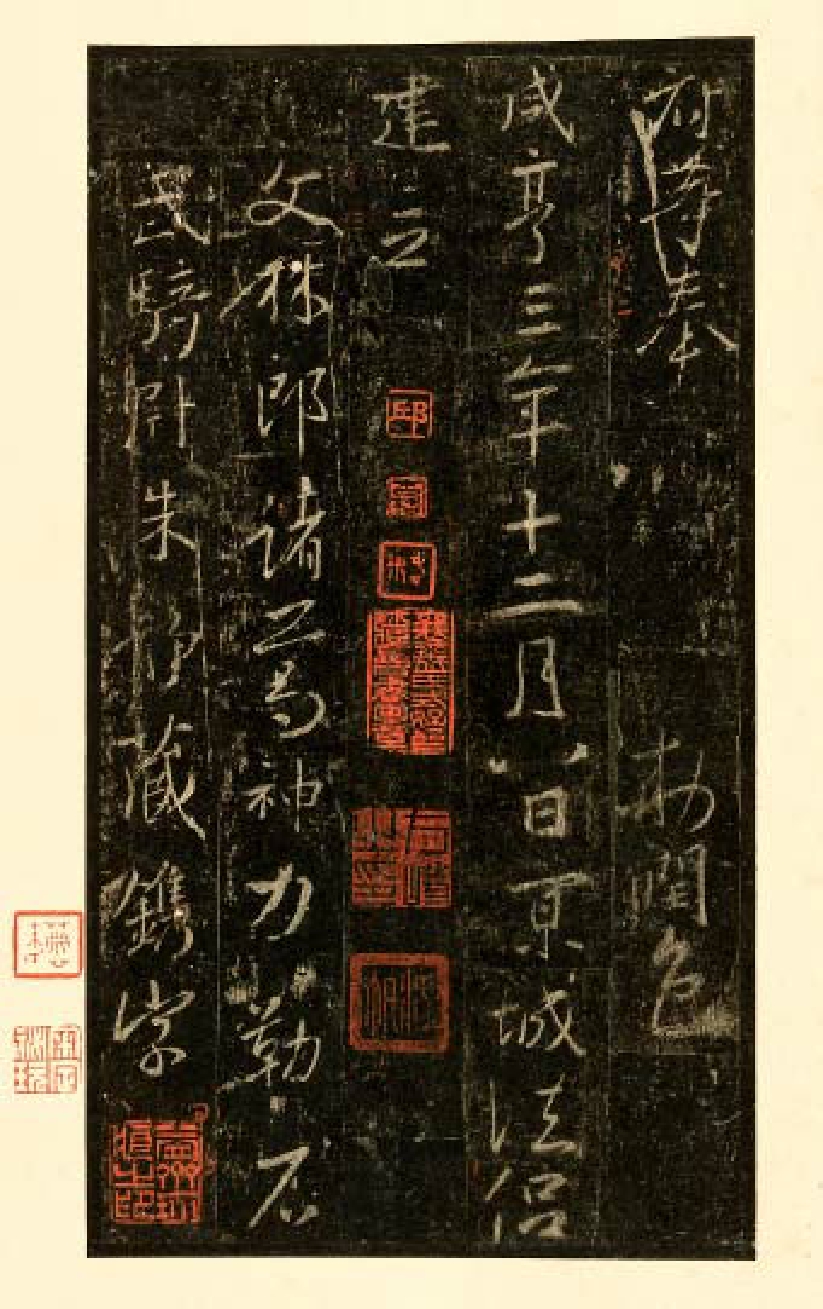

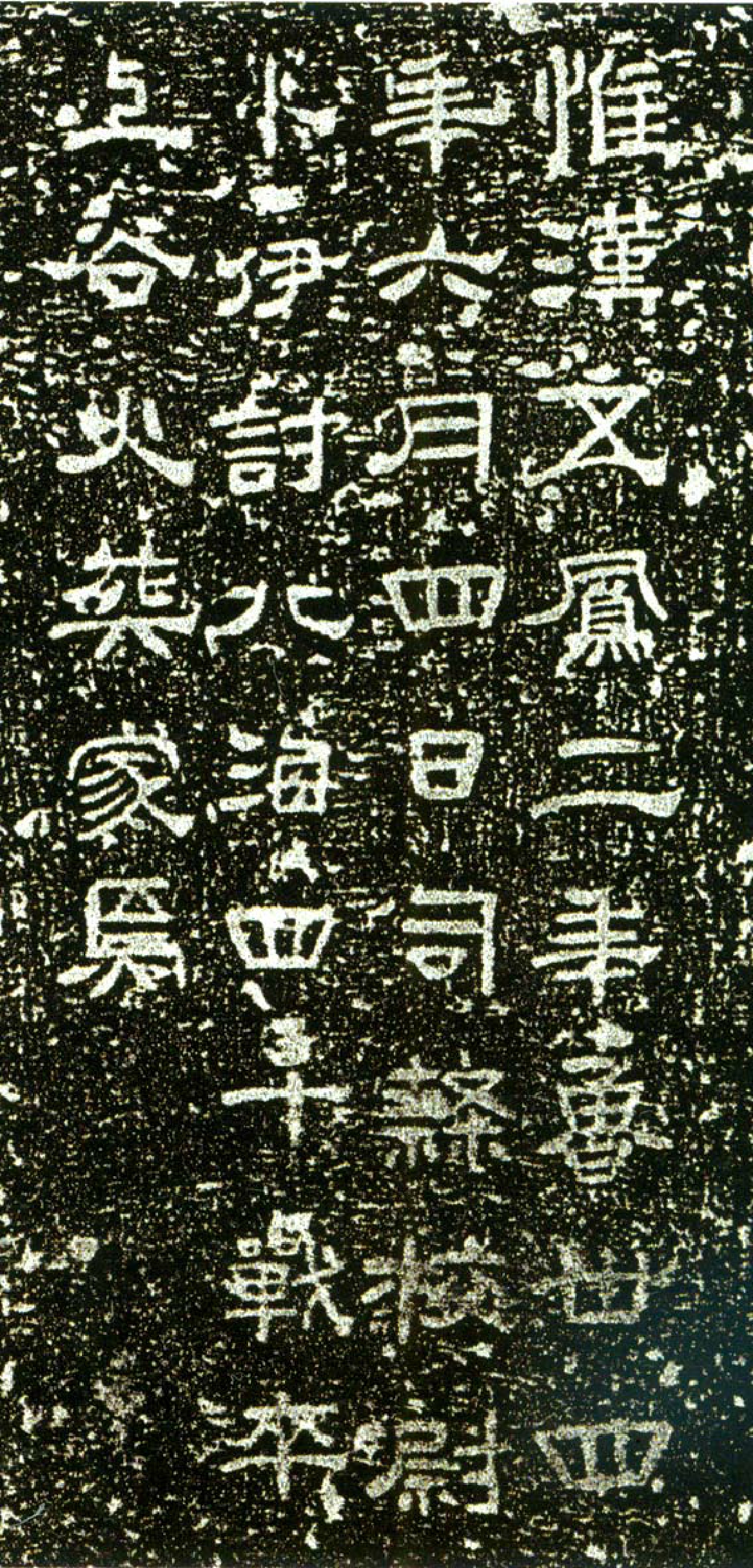

碑帖的制作古时有严格的职责划分。如:唐《怀仁集王书圣教序》是弘福寺僧怀仁摹搨缀集,文林郎诸葛神力勾勒上石,武骑蔚朱静藏镌字(图9-1)。可见其摹搨、缀集、勾勒上石、镌字各司其事。碑帖的刻制概括起来,主要有选石加工、书丹或摹勒上石、镌刻立石三个过程。

图9-1 唐《怀仁集王书圣教序》落款拓片

1.选石加工

选石是建碑的第一步,是碑帖能否长存的重要保证,故古人对碑石的采选尤为精勤。《孔宙碑》后有“涉名山采嘉石”,《封龙山碑》亦有“遂采嘉石,造立观阙”之句,皆见古人选碑石之用心。曾有幸观摩汉代《曹全碑》,虽无记载嘉石出自何地,然此石历经一千多年洗礼,且经三百多年反复传拓,碑石至今仍然黝黑如漆、坚固异常,并无大损,可见选石之精矣。此外,不妨参观一下陕西西安碑林博物馆,用心仔细观察,就不难发现,如《怀仁集王书圣教序》、《孔子庙堂碑》、《多宝塔碑》、《颜家庙碑》、《玄秘塔碑》等,碑石碧黝,光亮可鉴,扣之如磬声,其石之优劣自有分晓。坯料选好后,即根据建碑形制进行开料打磨加工,并先期雕刻碑首、碑趺,以符合接下来的使用要求。

2.书丹、摹勒上石

碑帖是如何刻成的?首先是要将文字上石。上石之法有二。一为书丹,即书写者直接用笔蘸朱墨书于石碑之上,以备镌刻。这在《后汉书》记载蔡邕主持的东汉《熹平石经》刻制时,已明确提出“书丹”一词。至于实物,如清末出土的所谓《王基断碑》,是三国魏曹时期的碑刻,因只刻半截故谓“断碑”。其实是半截已刻,半截未刻,并非断碑。初出土时未刻之半截朱书仍在。此外,新疆吐鲁番发现唐以前的大批高昌国墓志,曾影印出版《高昌砖集》传世,其中就有一部分为尚未镌刻的书丹之迹(图9-2)。

图9-2 高昌砖志书丹。1930年发现相当于西魏时代的高昌国《画承及妻张氏墓表》共八行,前五行已刻,后三行未刻,朱书尚在(见《高昌专集》),刻与未刻之字,两相比较,差异是十分明显的

书丹的具体工序:首先在磨光的碑石上涂一层黑色,按碑的文字多少,计算好行数,打成格,书者用朱色直接写在碑上。碑皆为竖行,自右而左,因碑的大小和字数多少不同,因而行数和每行的字数,也各有不同。在众多的碑刻中,大多是书丹上石的,这种上石的方法沿用了很久,至唐《怀仁集王书圣教序》才开始有摹勒上石的。可见,直至唐代才有为了保留真迹的第二种上石的方法,即“摹勒”。

摹勒上石

是用纸覆于真迹之上,把真迹摹搨复制下来,然后在纸背面用朱墨双钩,再将朱墨双钩一面覆于涂过黑墨或轻蜡的石上,使朱墨双钩粘显于石面上,刻工依此镌字。

摹勒上石的方法是将碑文书写于纸上,然后再用另纸勾勒上石。后代碑帖虽皆用黑墨书碑文于纸上,然多依旧习,仍署某某人书丹,后来书丹则成为书写碑文之别称了。

刻石欲保存真迹必须摹勒上石。但值得注意的是摹勒又有两种意思。摹书用勾勒之法,称之勒;在纸背勾勒以备上石镌刻之用的亦称之谓勒。同样是勒,而因勾勒之法的不同,其功用亦不同,即勒法有二:

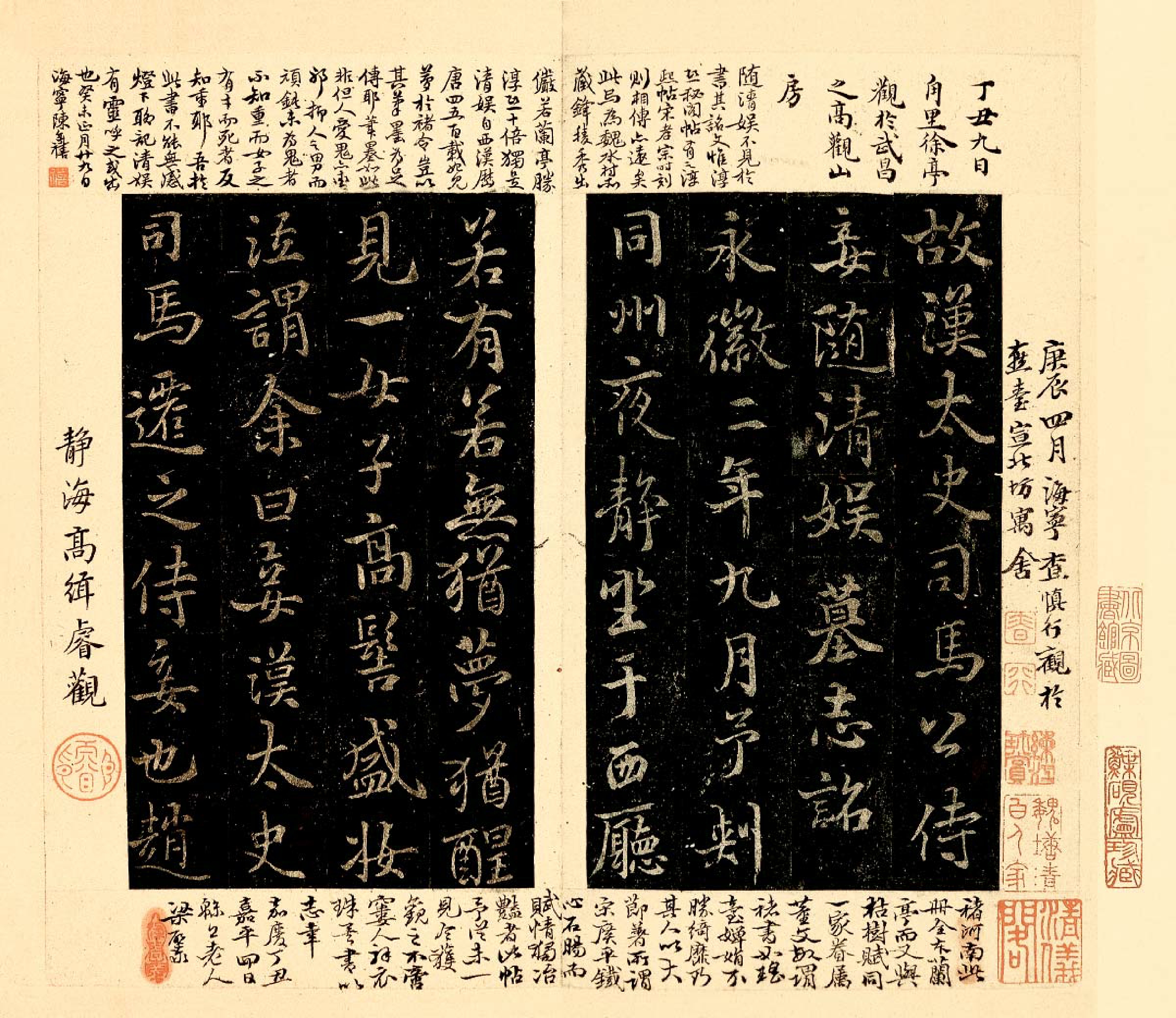

一是以纸覆原本之上,依样勾勒,或勾勒后以墨填实,称之谓“双勾”或“双勾廓填”,充作副本。王羲之《十七帖》后有“付直弘文馆臣解无畏勒充馆本,臣褚遂良校,无失”字样(图9-3)。有人据此以为是前唐刻本,其实不然,勒充馆本就是摹勒充作馆中之副本。

图9-3 王羲之《十七帖》拓片。后有“付直弘文馆臣解无畏勒充馆本,臣褚遂良校,无失”字样

二是在双勾或双勾廓填本之背,再用朱墨重复勾勒一遍,覆于备刻之石;石面通体黝黑,并涂抹一层薄蜡,以软纸数层重叠于所摹之纸上,以石卵均匀研磨,则双勾朱墨即粘于石面之上。呈现出石面乌黑、文字鲜红的视觉反差,便于镌刻。

从上可以看出,两者虽为勾勒,但其功用却有本质的不同。前者为的是摹搨副本,而后者则是摹勒上石,是镌刻碑石的刻制工序。

3.镌刻立石

碑刻作品之精粗,除选石、书丹摹勒上石外,镌刻也至关重要。从东汉碑刻中依稀可寻刻者留名的痕迹,《华山庙碑》有“刻者颍川邯郸公修”、《樊敏碑》亦有“刘盛刻”,这是较早的刻者留名的例证,可见中国传统的“物勒工铭”习惯的影响,表现出对刻工的重视。此例一直沿用至近代,只是期间称谓有所变化。归纳起来大致如下:镌、镌者、镌人、镌文、刊、刊者、刊石人、刻、刻石人、刻丹、刻字、凿字、雕字、梓(木刻称谓)、摹镌、摹刻、石匠、石工、石师、石作、工人、都料、作头、巧工。

技艺有专攻,刻工有优劣,好的碑刻自然是好刻工的杰作。北魏王远书《石门铭》由石师武阿仁凿字,《集王圣教序记》由武骑蔚朱静藏镌字,褚遂良书《雁塔圣教序记》由万文韶刻字,李邕《岳麓寺碑》为黄仙鹤刻,他们皆为当时镌刻名手。相传书法家李邕、颜真卿、米芾等也曾亲自镌刻;或如赵孟頫书碑,常令茅绍专职为其镌刻。此外,明章简甫因刻《真赏斋法帖》,清刘雨若因刻《快雪堂帖》而名噪当代,号称铁笔名手。

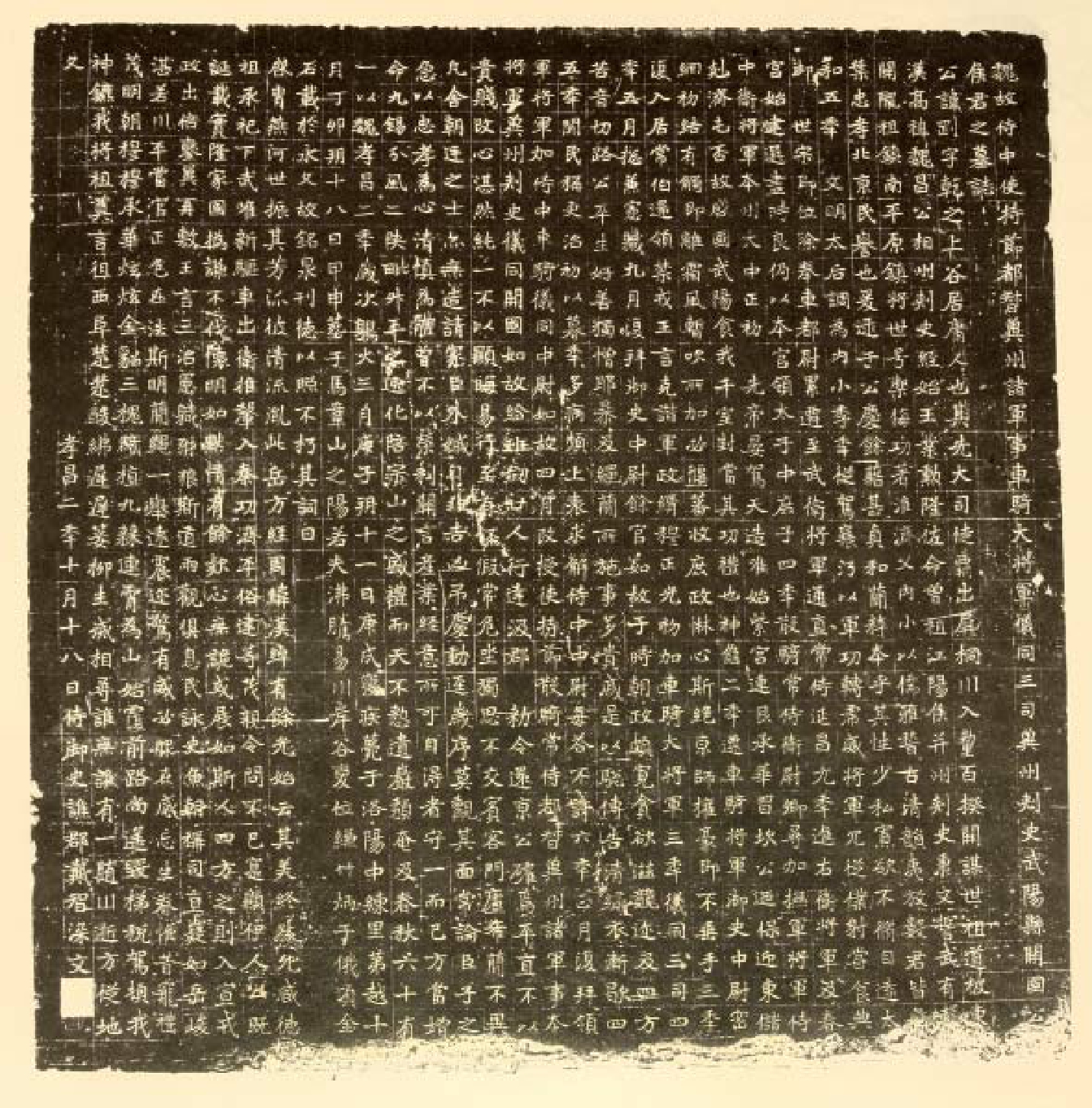

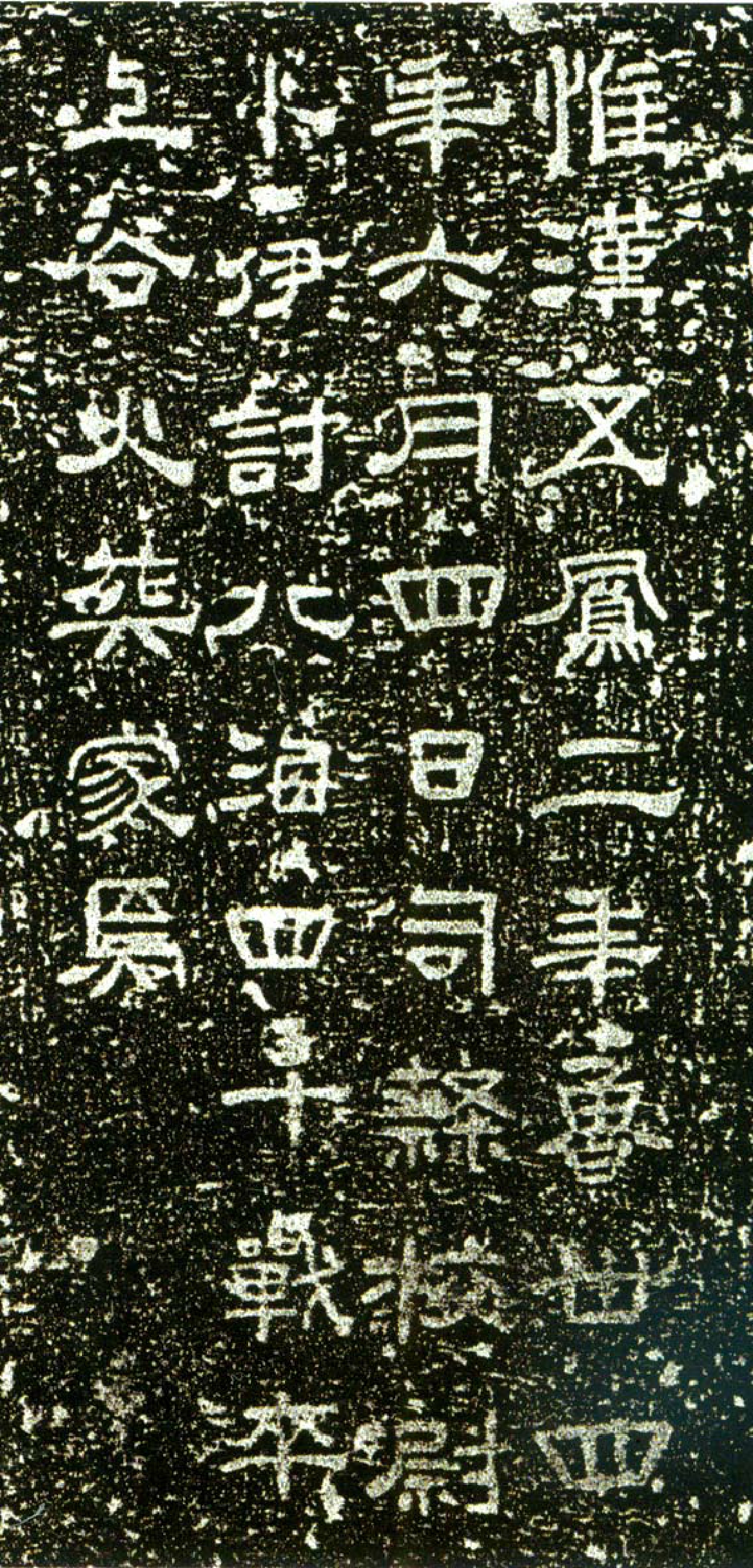

无论是书丹上石,还是摹勒上石,皆由刻者按笔迹镌刻,这是碑帖刻制的常规做法。也有的刻手技术高超,且事因紧急,不用书丹直接奏刀,虽为少数,但其字的体势自然受刀法影响,其结构亦随刻手略有出入,从中全依刻工技艺发挥,尤见刻工技艺之高超。我们常见有些魏碑上有很多方棱的笔划,如用毛笔写之,恐“一笔书”难成,但一经刀刻,却能表露无遗,可见“刀笔”有着明显的特点。包世臣亦说:“石工知书”在镌刻过程会起到意想不到的效果,可谓十分中肯(图9-4)。

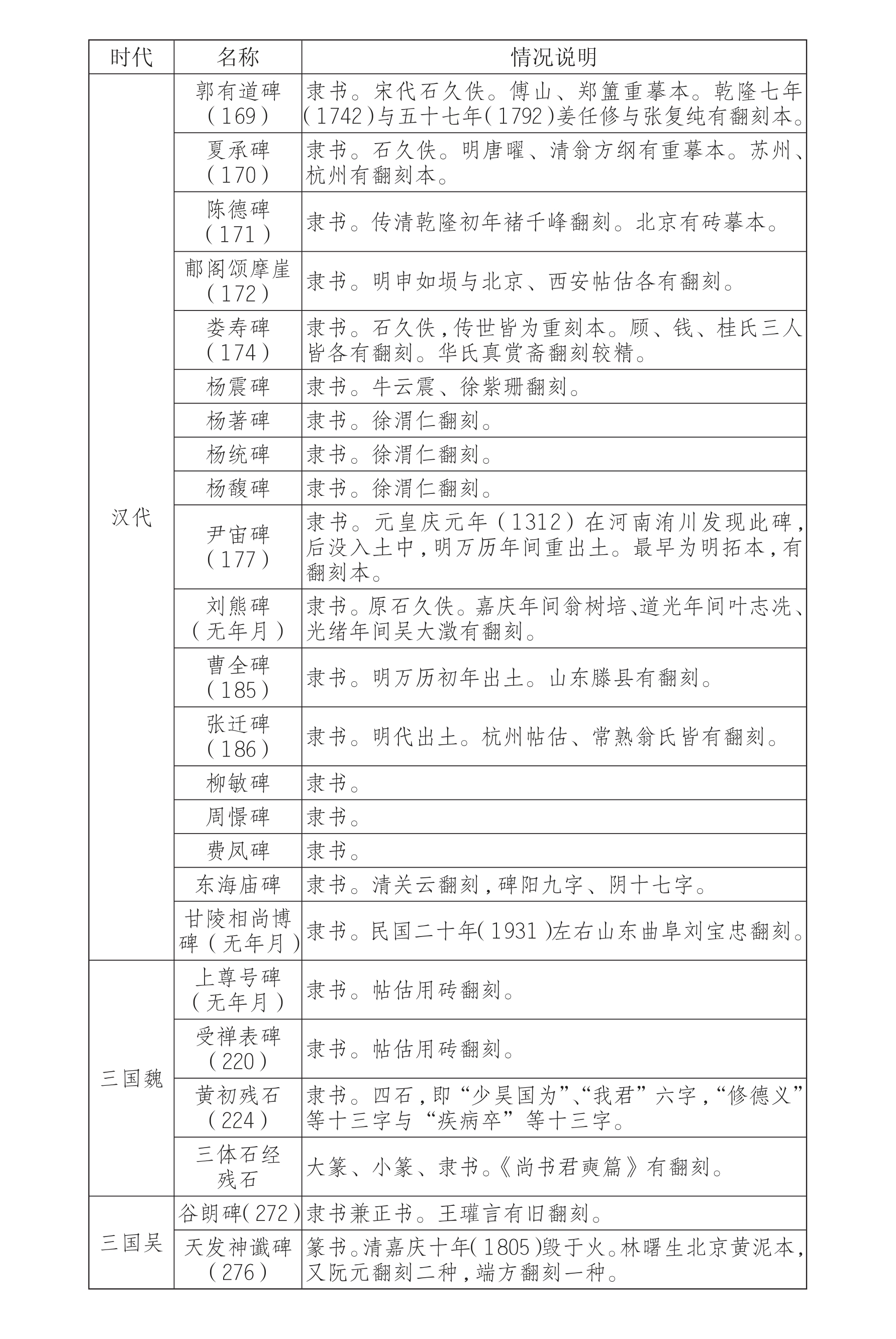

图9-4 北魏《侯刚墓志》孝昌二年(526)十月刻。志石左上角四分之一处乃先刻者,刻工极差,遂更换刻工,二者形成鲜明对比,刻工之价值自有明断

刻碑与刻帖就技艺而言,没有多大区别。据说碑帖镌刻时,有从下起刻的,也有从上起刻的。较合理的方式应该是从右至左,自上而下镌刻,这样与文字书写顺序相和,便于随时端审文字,不使文字走样。通常镌刻的笔道呈45度坡面,其深度与字之大小有一定关系,故此,这也是碑石历经百年捶拓文字常常变细的原因所在。

二、重刻与翻刻

古人把初次上石镌刻的碑刻,称之为“原刻”。原刻焚佚且又无旧拓本流传,或摹写或重写后再刻的谓之“重刻”。如:秦《峄山刻石》久毁,宋时郑文宝以南唐徐铉摹写本重刻,实与秦代刻石相去较大,但对文献留存意义重大,现藏于陕西西安碑林博物馆。

原石尚在或遗失,以拓本再刻,谓之“翻刻”。早期碑石翻刻一般是因为原石损坏厉害,或因路途遥远椎拓困难,或因原石佚失,拓本少有流传,翻刻以传之。至明清以来,有投机者以宋拓本或早期拓本翻刻,以托古、伪饰为旧拓本欺人,牟取暴利;更有甚者,一出新石即翻刻传拓,廉价销售,实为薄利多销。故翻刻本泛滥,初涉鉴藏者一时难以明辨(图9-5至8)。然而,翻刻与原刻总有不同,一般翻刻为价廉,多用砖刻、泥墙、灰漆为载体,少用石与木刻之,所以,翻刻受到材质所限,皆极为粗糙;碑石文字、石花神态等皆有差异,即使使用石、木来翻刻,其石花很难做出自然风泐之形态,甚至有的文辞会出现错误。两者之辨别,一在外部形神,二在文字校勘。

图9-5 秦《泰山刻石》原、翻刻对比。右为清人用明拓二十九字本翻刻

图9-6 东汉《君车画像石》原、翻刻对比(左为原刻)

图9-7 东汉《夏承碑》重刻拓本

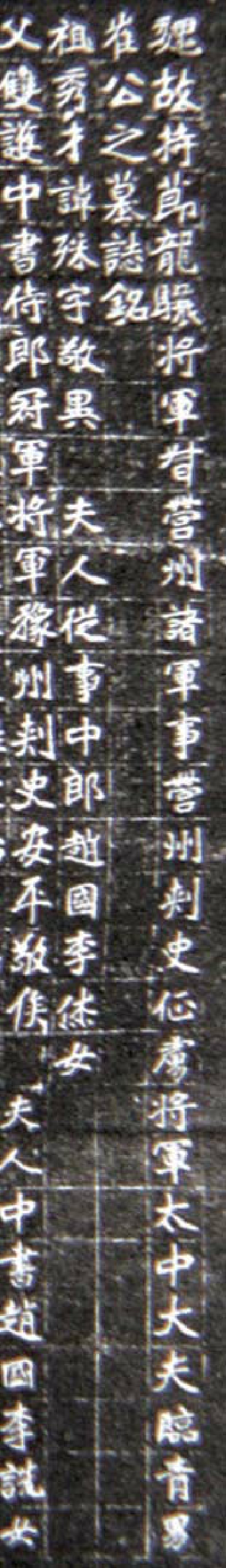

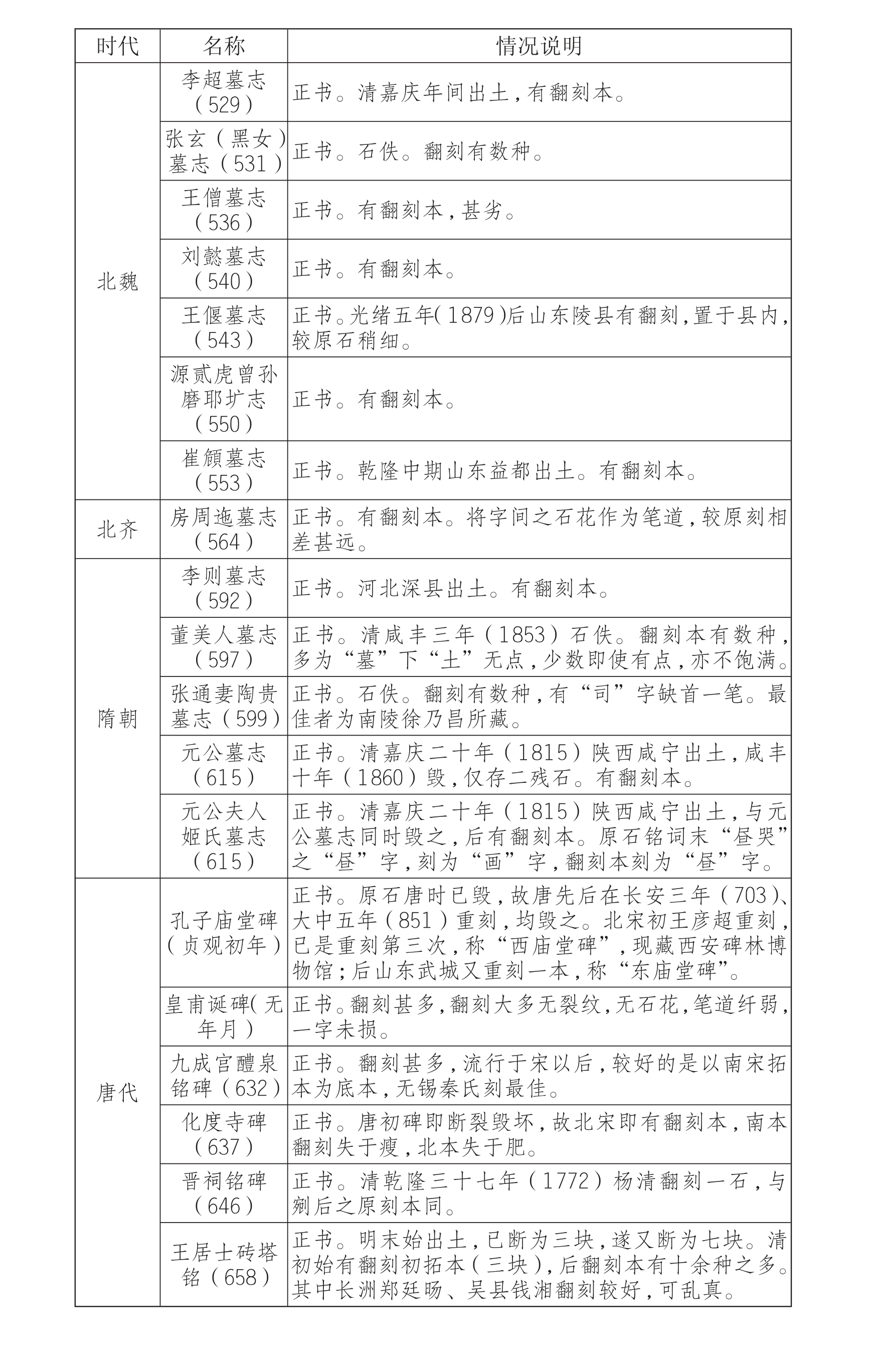

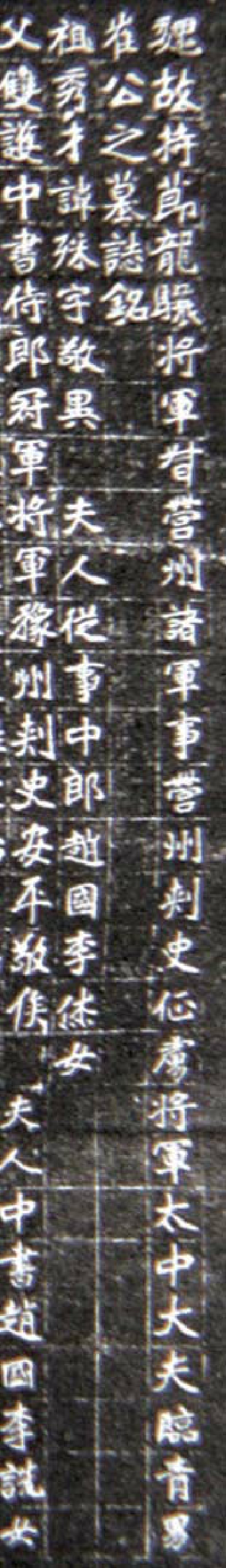

图9-8之一 《崔敬邕墓志》清原石拓本

图9-8之二 《崔敬邕墓志》翻刻拓本。翻者无知,误将原刻首行祖、父等名列于铭辞之后

古代碑刻多是书丹上石,故必须求其原刻;然而,碑刻重刻时一般原迹已无存,只能依旧本重摹或是后人重书,故重刻本不为世所重。法帖则不然,为摹勒上石,墨迹可以得到有效的保存,其重刻后就其内容与艺术价值而言,并不一定逊色于原刻,镌刻有精粗,后刻者不一定没有前刻的精好,只是版本价值有所区别,故法帖则不忌一刻再刻,关键是镌刻的优劣之别。

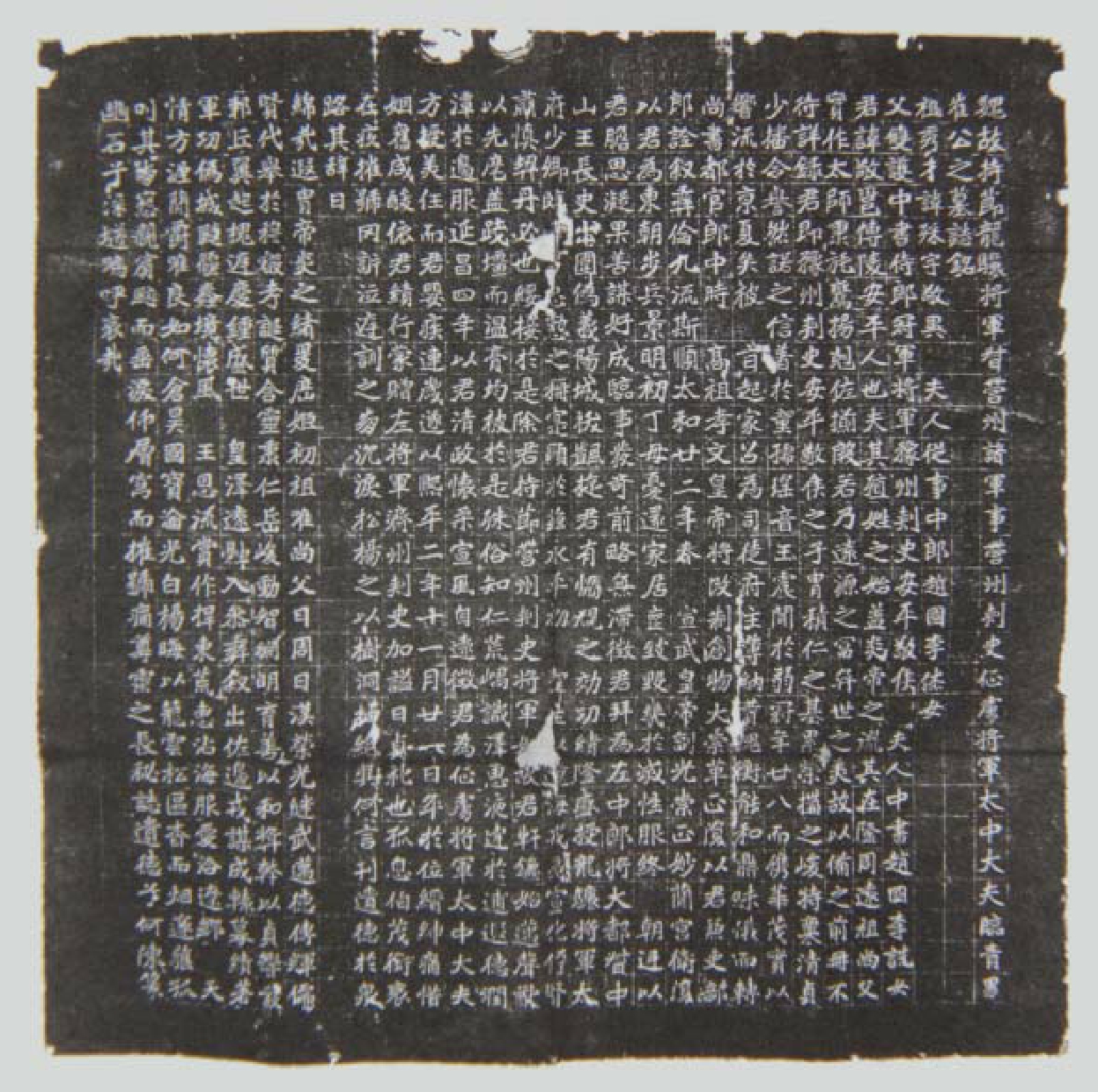

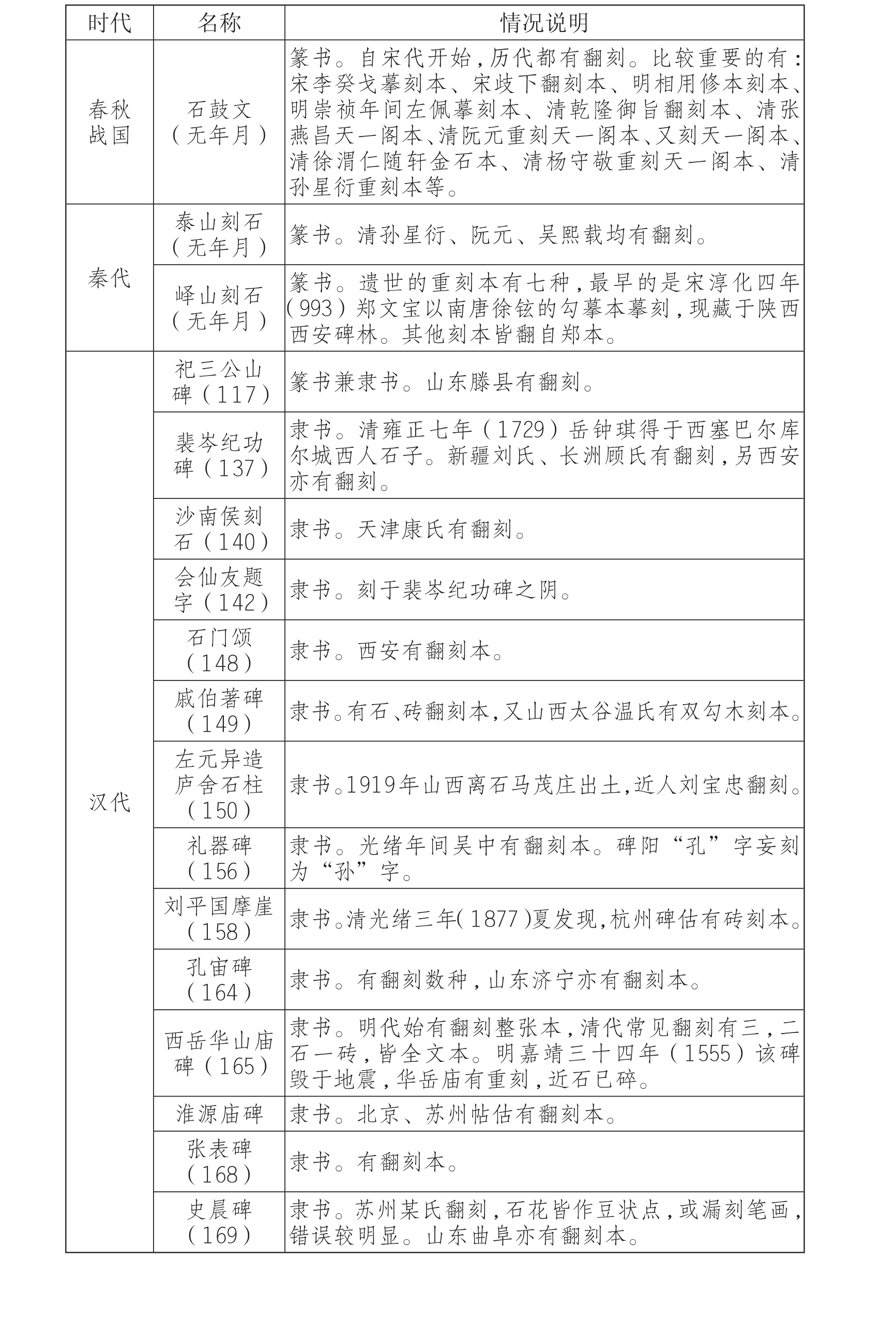

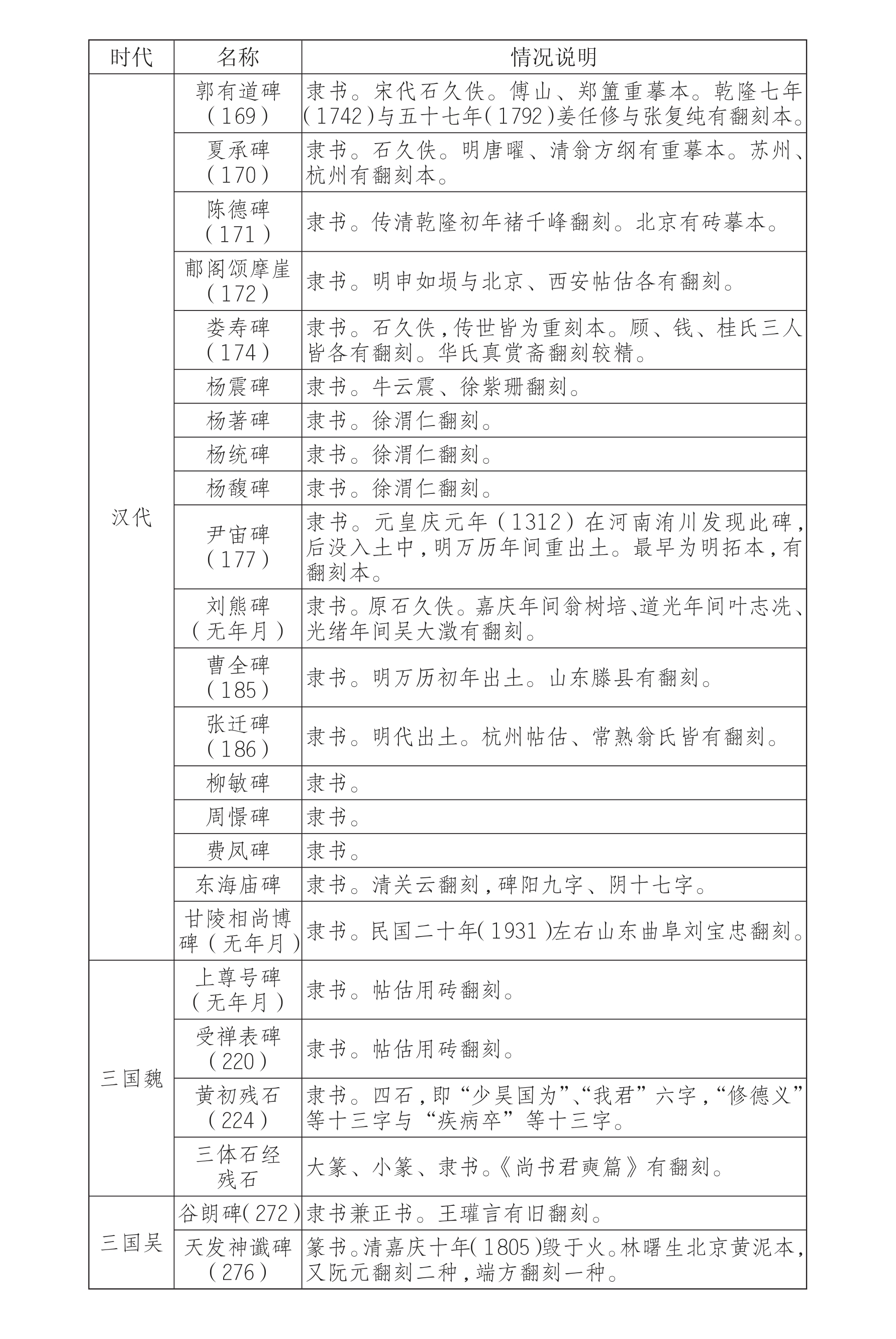

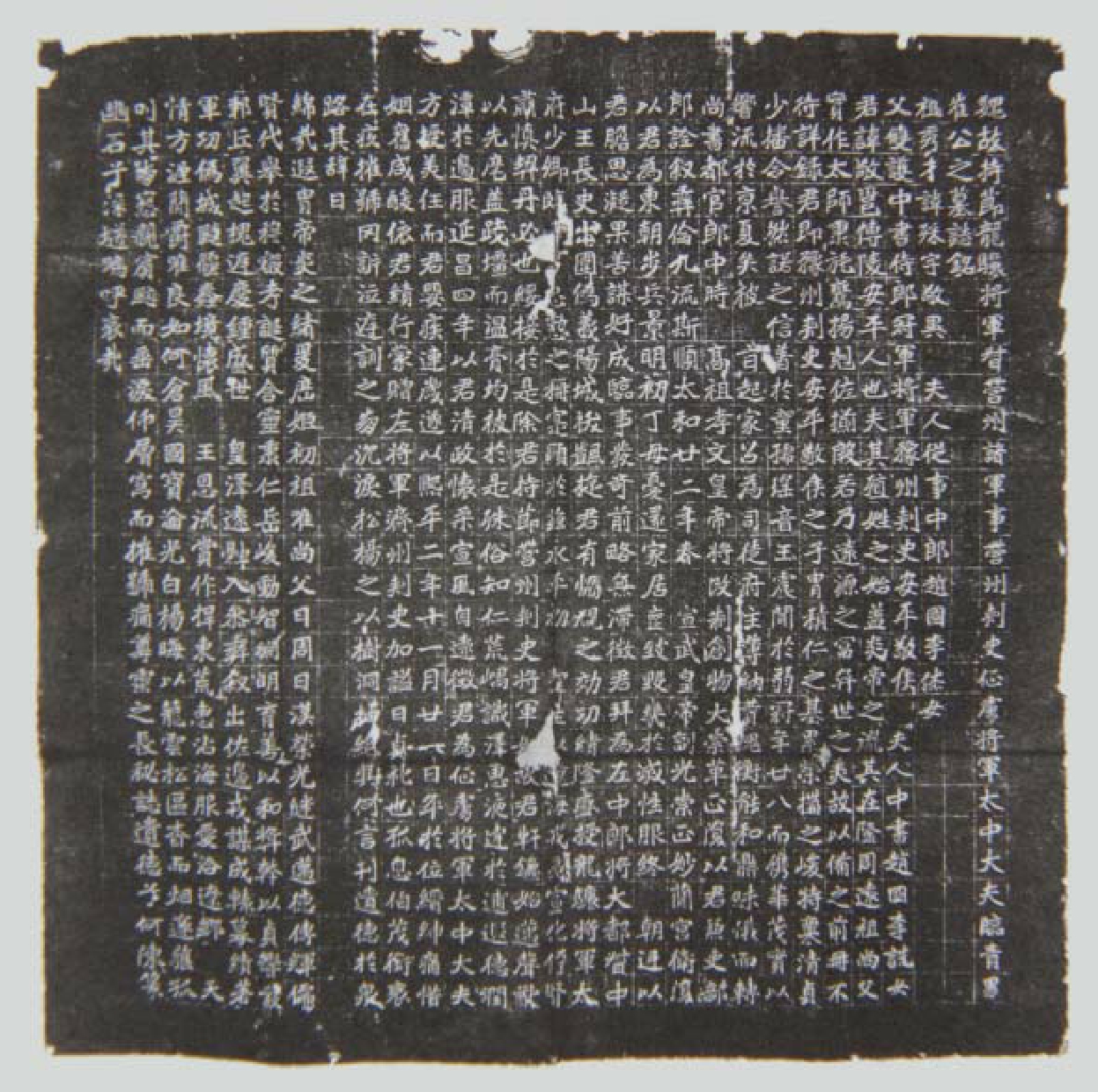

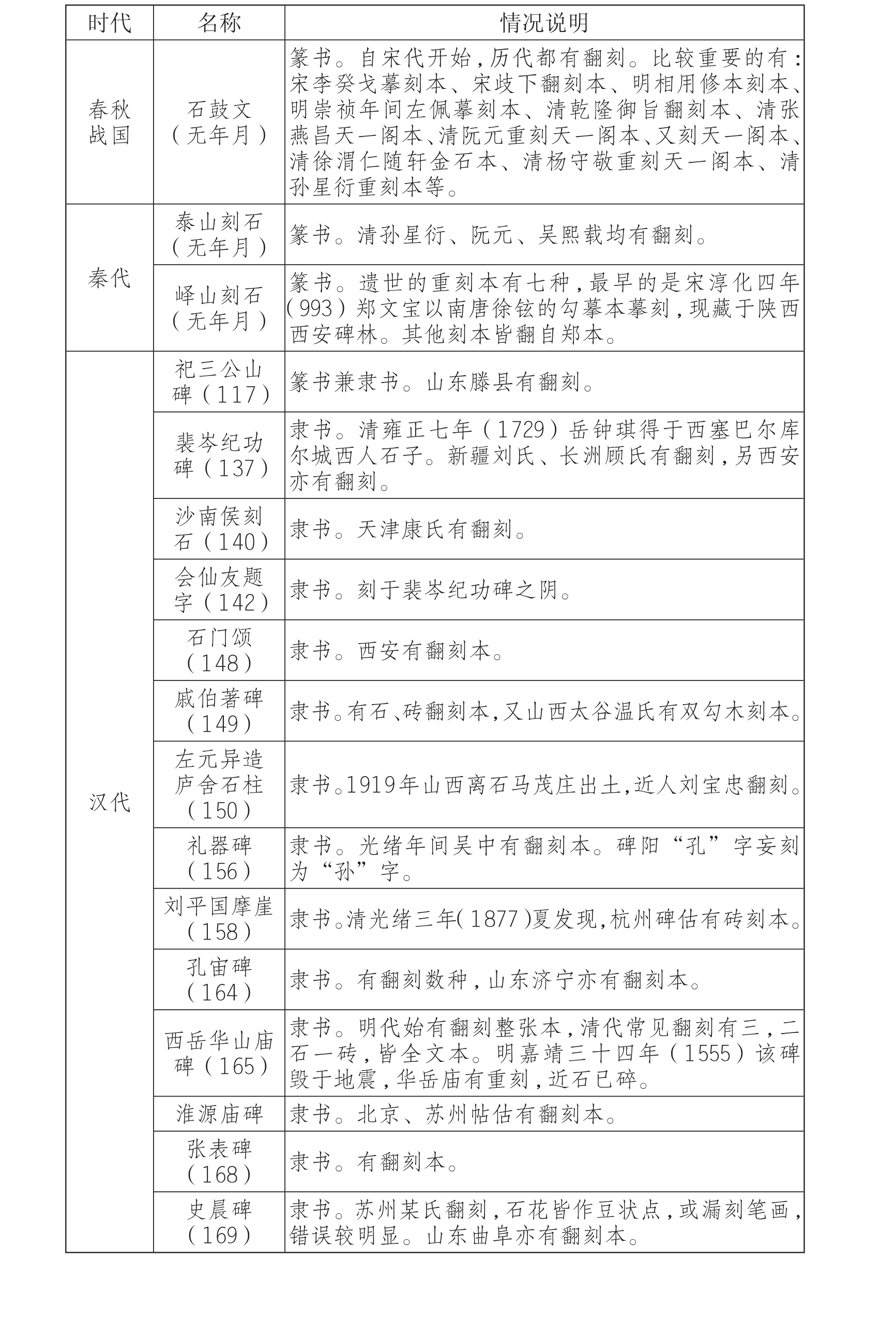

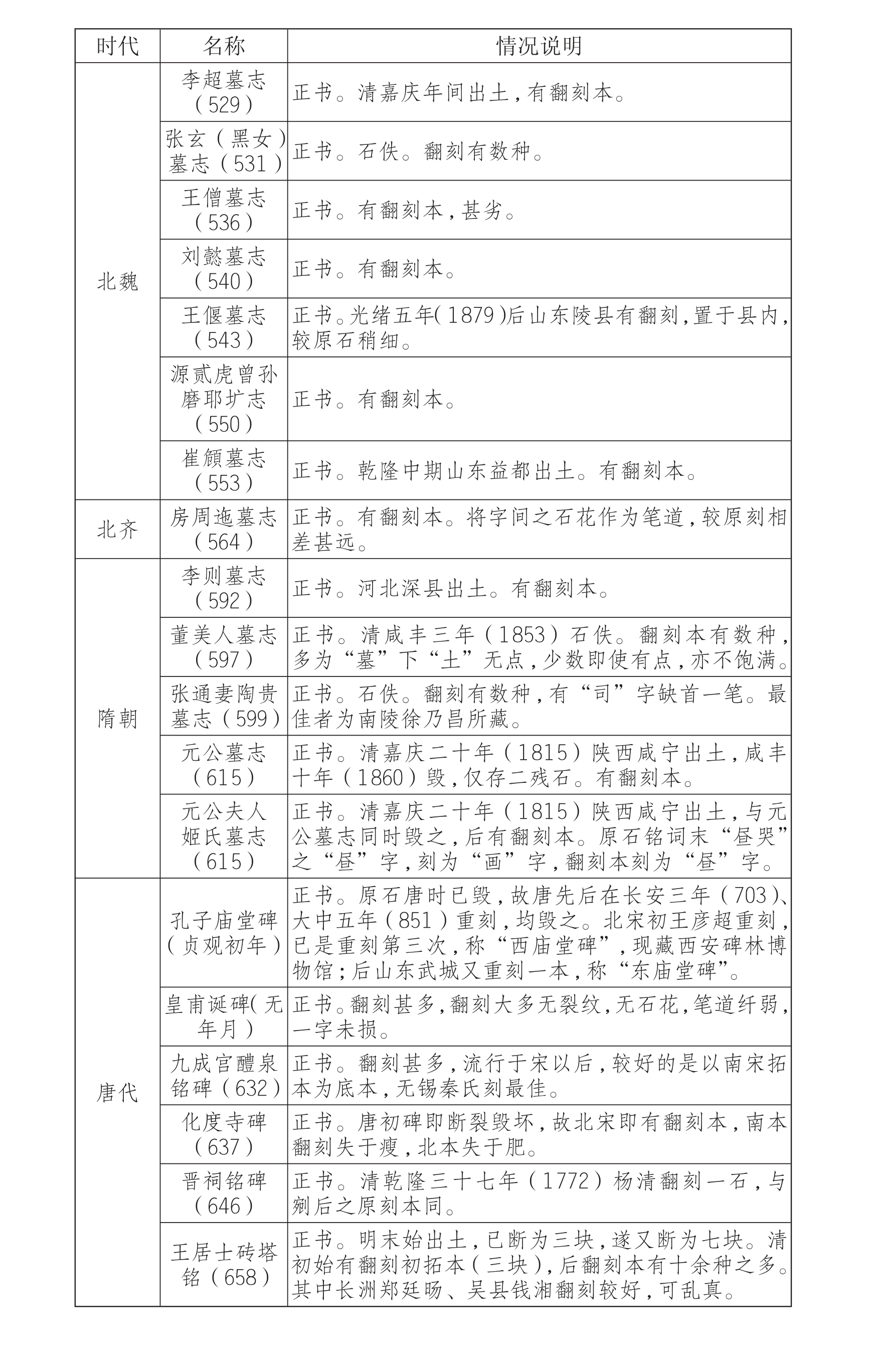

为便于初学者了解元以前碑石重刻、翻刻之概况,在马子云先生统计重刻翻刻碑石之基础上,略作增补,汇编制表,仅供参考。

《碑石重刻翻刻简表》

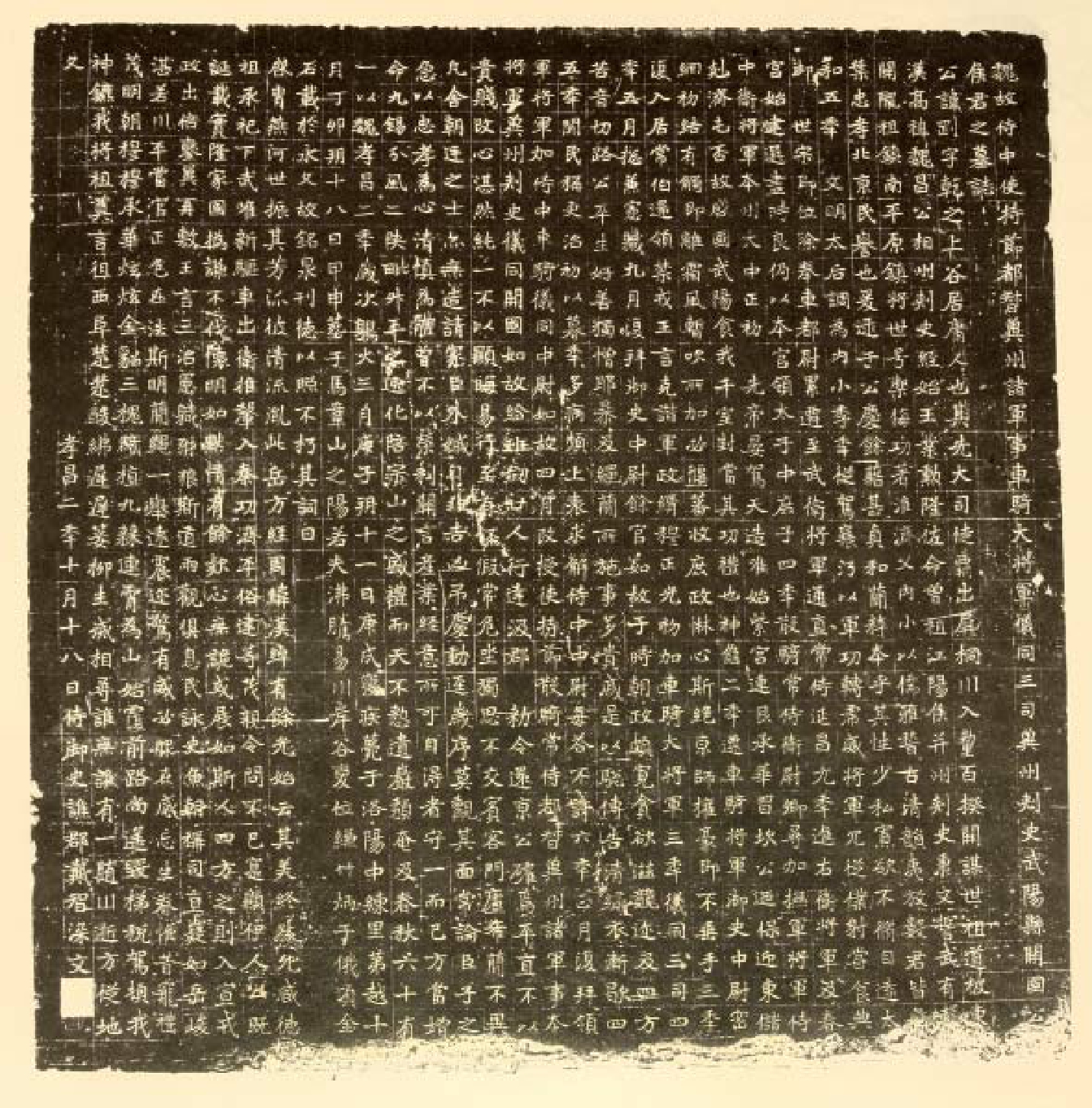

三、伪刻

伪刻是原本无此刻石,或刻石久佚,只据著录不知刻石原貌,而以史料杜撰成文,然后刻成,谎称于某年某月某地出土,再制成拓本,以欺世人(图9-9)。如《碣石刻石》、《阳三老颂词》等。再如,曾经流传于世的三代刻石:湖南衡山的《嶙峋碑》,明人杨慎考证为夏朝禹王所刻;贵州安顺的《红岩刻石》,清人张介侯考证为殷代高宗刻;朝鲜《锦山摩崖古字》,清人刘师陆考其是商朝的萁子书;河北的《坛山刻石》,欧阳修在《集古录》一书中考为周代的周穆王所书刻;以及江苏常州的《吴季子墓碑》、浙江卫州的《比干墓字》。其实,这六件石刻作品,都系赝品,纯属后人伪刻。

图9-9 抄摹西汉《鲁孝王石刻石》的伪汉石拓片

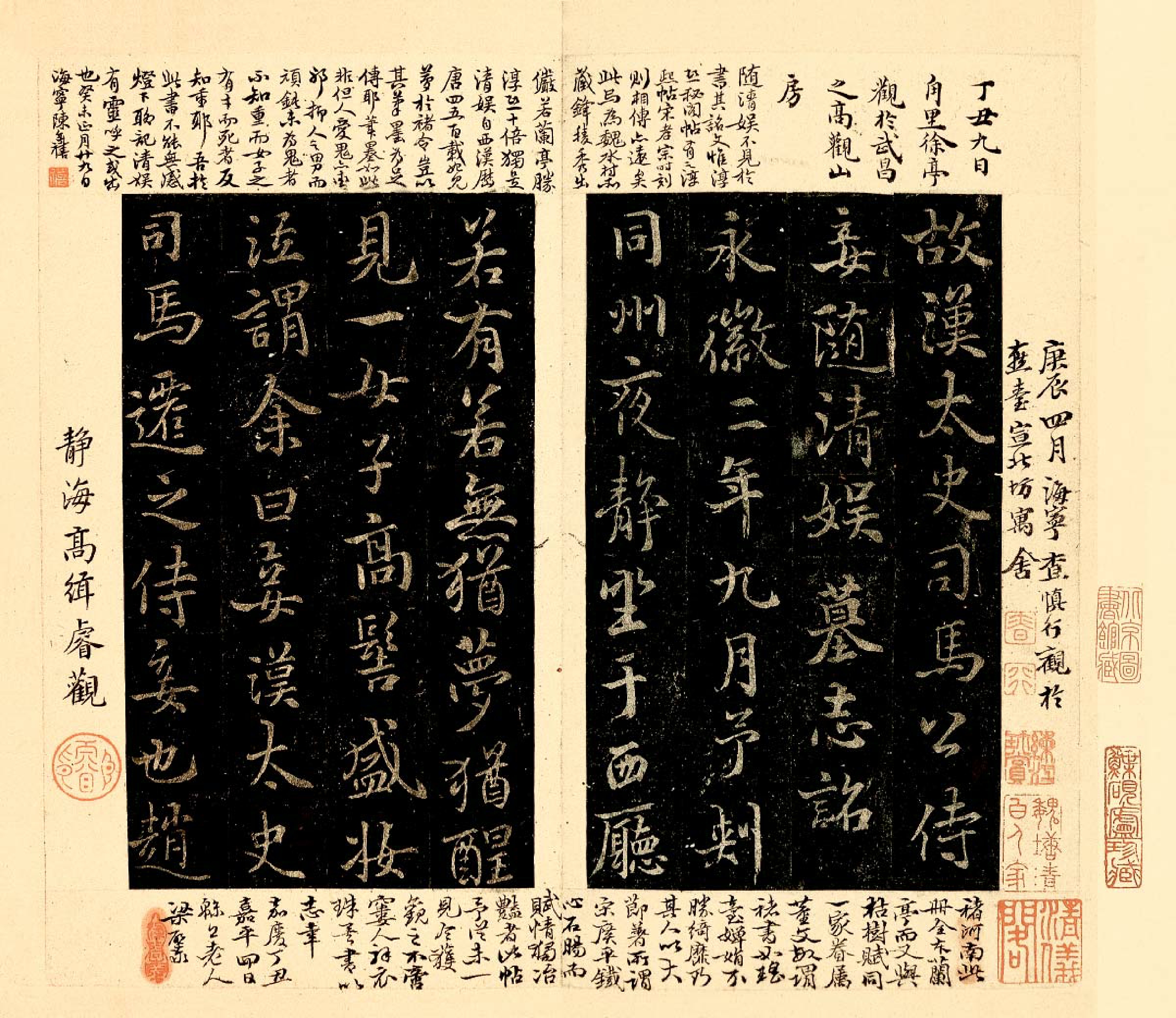

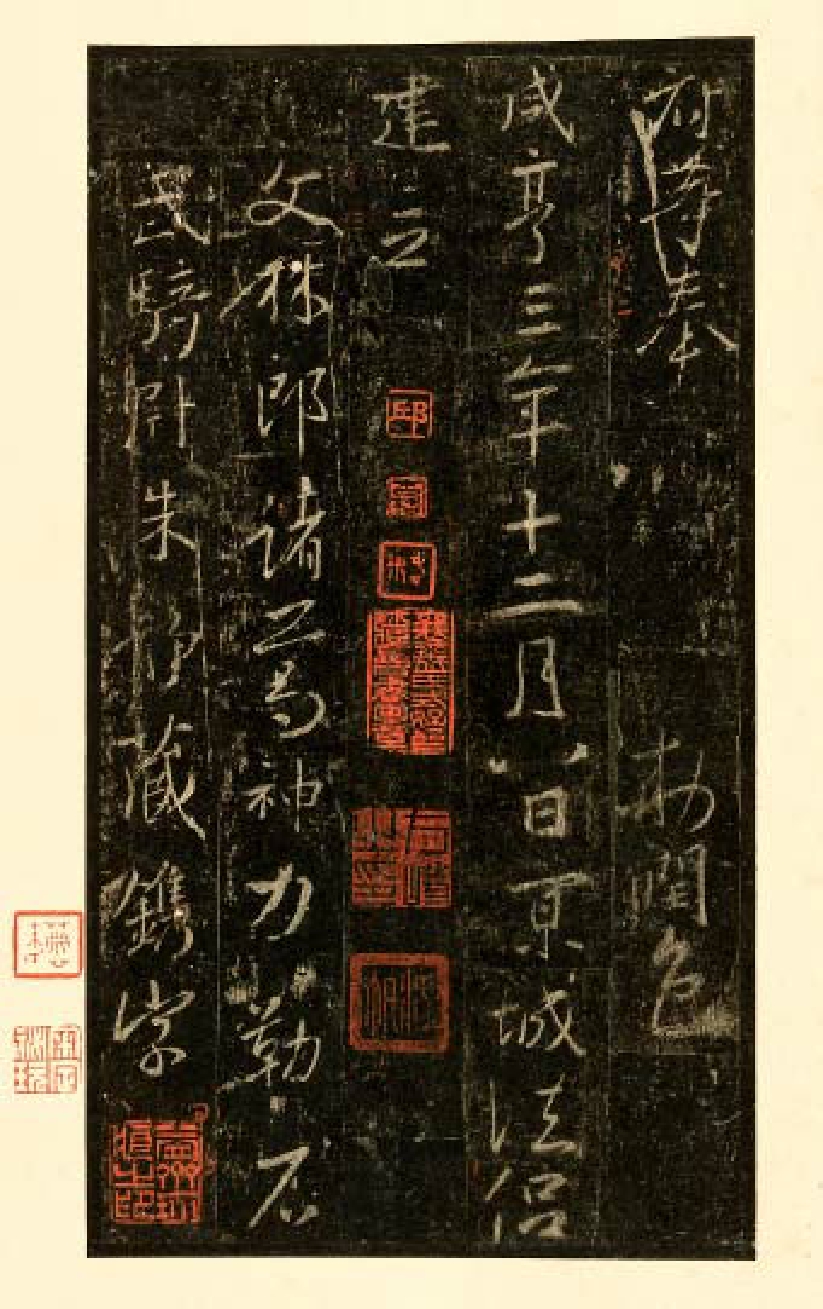

历来对伪刻皆嗤之以鼻,当余编辑《中国国家图书馆碑帖精华》在遴选众多的馆藏碑帖中,宋刻《随清娱墓志》似乎让我对伪刻有了新的认识。此志虽系伪刻,亦得褚遂良书法之风貌,且递藏有序,并有题跋考证、观款四十余人,计五十则,可为今之学者提供研究之资,是谓入编之初衷。

《随清娱墓志》虽系伪托褚遂良撰文并书,然开篇名义,言明司马迁侍妾随清娱托梦褚遂良,乞书墓志之缘故。此志何时伪刻,宋时未见有著录,据清初书家陈奕禧跋云:“宋《淳熙秘阁续帖》有之。”端木国瑚跋曰:“《随清娱墓志》当是淳熙以前好事者寓言,集褚令书为之。”《淳熙秘阁续帖》刻于淳熙十三年(1186)三月,原石于宝庆年间因火灾而毁,未见有原石拓本,不可得观,难以印证。据查明万历三十九年(1611)王肯堂所编《郁冈斋帖》第九卷褚书中收有此志。张伯英跋云:“《随清娱志》尤庸妄人所为,明金坛王秉 所编《泼墨斋法书》第六卷亦承袭王肯堂将此志收入,清康熙十四年宛陵刘光旸摹勒之《翰香馆法书》第五卷亦收此志,悉属赝笔。”由上,可寻此志版本之脉络。

所编《泼墨斋法书》第六卷亦承袭王肯堂将此志收入,清康熙十四年宛陵刘光旸摹勒之《翰香馆法书》第五卷亦收此志,悉属赝笔。”由上,可寻此志版本之脉络。

图9-10 《随清娱墓志》(伪)拓本

国图藏《随清娱墓志》系魏坤、张廷济递藏本(图9-10),为魏氏重装,割裱本,镶嵌装,一册,十三开。外封为木板,隶书题“随清娱墓志铭”六字。关于此帖的收藏经过,魏坤在康熙三十六年(1697)时跋云:“右褚河南《随清娱墓帖》,盖得法于《兰亭》,而楮墨香洁,为宋拓无疑。岁丁丑仲春客历下,过芙蓉街访松溪汪子素公,从壁间败匣中搜得此刻,知予心好之,遂以见与,携归装潢,喜如获拱璧。”跋后钤“魏坤”、“水村”二印。此前,朱彝尊之子朱昆田曾于同年五月题跋一则,钤“昆田手书”、“朱文盎氏”印,此为拓本有年款之最早题跋。其后有朱彝尊跋,钤“朱彝尊印”、“竹”印;查慎行康熙三十九年(1700)观款,钤“慎”、“行”印;汤右曾同年观款,钤“右曾”印;杨宾康熙四十二年(1703)跋,钤“杨宾”、“小铁”印;陈奕禧同年跋记四则,钤“奕禧”、“香泉”等印;曹鉴伦同年观款,钤“南溪”印;沈辰垣同年观款,钤“辰垣”;高舆康熙五十四年(1715)观款、题跋二则,钤“臣舆”、“巽亭”印;钱黯康熙五十六年(1717)观款,钤“黯”印;杭世骏乾隆二十六年(1761)题跋一则,钤“大宗”;张廷济道光二年(1822)题跋二则,钤“张叔未”印;吴衡照道光八年(1828)题跋一则,钤“辛卯生”;端木国瑚同年题跋一则,钤“国瑚”印;达受道光十一年(1831)观款一则,钤“达受之印”、“六舟”印。凡此择要述之。由此,可窥此本从康熙三十六年至道光十一年,百三十余年拓本之递藏关系。关于此帖传拓时间,魏坤、端木国瑚等皆定为宋拓本。

此志之得失,正如陈奕禧跋云:“独是清娱自西汉历唐四五百载,始见梦于褚令,岂以其笔墨为足传耶,笔墨如此,非但人爱,鬼亦爱耶。”朱彝尊有诗云:“可藏周南太史迁,名山讬乘有婵娟。更无一字相留赠,枉费谰言赋八篇。”钱柏龄亦诗云:“发愤书成名已传,埋香事隐竟谁怜。惟余片石寒山似,忆得西厅致语年。”清娱之名借此传矣,并为艺坛佳话。

托此志书法作于唐永徽三(652)年,其时褚氏已垂暮之年,与晚年褚书《雁塔圣教序记》大相径庭,笔法相违。考褚遂良,字登善,隋开皇十六年(596)生,唐显庆三年或四年(658或659)卒。其书初学欧阳询,继之学虞世南,终法二王,融会汉隶,丰艳流畅,变化多姿,自成一家。看来伪者只知有褚临《兰亭》之法,而不知褚氏晚年之变法也。

伪刻虽不可取,亦当具体问题具体分析,碑帖伪刻就其存证资料来看,亦有研究之价值。

等七人。随后碑刻渐署撰书者名,其多为一些小吏,或匠人所为。唐代书法之盛,也直接影响到刻碑,无论是皇帝,还是高官、书家,皆热衷撰写碑文,一时间蔚然成风。凡此种种,皆为建碑之先决条件。

等七人。随后碑刻渐署撰书者名,其多为一些小吏,或匠人所为。唐代书法之盛,也直接影响到刻碑,无论是皇帝,还是高官、书家,皆热衷撰写碑文,一时间蔚然成风。凡此种种,皆为建碑之先决条件。

所编《泼墨斋法书》第六卷亦承袭王肯堂将此志收入,清康熙十四年宛陵刘光旸摹勒之《翰香馆法书》第五卷亦收此志,悉属赝笔。”由上,可寻此志版本之脉络。

所编《泼墨斋法书》第六卷亦承袭王肯堂将此志收入,清康熙十四年宛陵刘光旸摹勒之《翰香馆法书》第五卷亦收此志,悉属赝笔。”由上,可寻此志版本之脉络。