二、《大唐三藏取经诗话》:《西游记》的“祖宗”?

现在,我们按照《西游记》成书过程中各个阶段的排列次序,率先讨论《大唐三藏取经诗话》(学界习惯称《诗话》或《取经诗话》)对后世百回本《西游记》小说的影响和特殊意义。古典名著《西游记》作为中国历史上最伟大的神魔小说,以唐代高僧玄奘取经为本事,经过长达几近千年的演化、发展,不断融入丰富的民间文学(包括神话)成分,最后于明代中期(16世纪末叶)由文人加工改编定型。今知其最早的雏形为宋元之际的《大唐三藏取经诗话》。《诗话》刊本发现较晚:20世纪初,王国维、罗振玉在日本看到《诗话》高山寺藏本并随即加以影印,旋为国人所知,且有学者陆续展开研究与讨论。最早论及它与《西游记》关系的当推胡适。他在《〈西游记〉考证》这篇长文中,将《诗话》与《大唐西域记》、《大唐大慈恩寺三藏法师传》等史书记传和百回本小说《西游记》进行综合考察,爬罗剔抉,烛隐探幽,发现《西游记》与《诗话》的关系远比其与上述两种史著的关系直接,进而指出《诗话》是唐僧经历八十一难的主要来源,“这部书确是《西游记》的祖宗”,在《西游记》演化史上,它与《西游记》杂剧、《西游记》平话一样,同为重要环节。

胡适《〈西游记〉考证》是现代《西游记》研究的奠基之作,处在草创之际,筚路蓝缕,难免错舛讹误,在今天来看似有不少商榷之处;但他将《诗话》视为《西游记》的“祖宗”,的确独具慧眼,发前人之所未发,对考察《西游记》演化的实际有直接的启发。之后,对《诗话》研究渐趋深入,鲁迅、郑振铎都有精辟论述,如鲁迅在《中国小说的历史的变迁》中指出《诗话》是《西游记》的“先声”,与胡适的看法相呼应;郑振铎也就《诗话》的有关问题与鲁迅进行过讨论。而今人李时人、张锦池两先生同名著作《西游记考论》的考辨最为翔实,取得了许多可喜的成果。不过,他们不约而同地都将考辨的重点放在《诗话》的成书年代、刊刻书铺、刊本原貌及故事源流方面,对其与后世百回本小说的关系尚未从实质上加以申述。最近,有学者著文指出:《取经诗话》“文学作品的各种基本要素均已具备”,“开拓了这则取经故事向神怪小说发展的方向”,堪称“后世《西游记》故事的开山之作”[17],初步涉及两者之整体关系,惜乎未能充分展开。故而关于这一论题,特别是《大唐三藏取经诗话》在《西游记》小说成书过程中的价值和影响,还有进一步研究的必要。

这里,拟在诸多学者研究的基础上,主要依循胡适早年关于《诗话》是《西游记》“祖宗”的提示,通过对各种相关材料的对照考察,鉴别辨析,提出如下观点:

《取经诗话》是唐代玄奘取经求法一事从历史事件转变为文艺创作的标志,它根据文艺(话本)规律,驰骋想象,展开虚构,刻画艺术形象,追求审美效应,其艺术品格开始替代历史真实成为主导方面。在《西游记》漫长的演化史上,这是一次奠基性的转变,为后世“西游”故事(包括戏曲与小说)的创作开辟了方向。具体而言,从今见的《西游记》平话“永乐大典本”等残存材料,到《西游记》戏曲(以明初杨景贤《西游记》杂剧为代表),直到百回本《西游记》小说,都是遵循着这一方向进行不断丰富、充实、调整、加工的结果。就它与古典名著《西游记》的内在关系而言,在创作实践上它是先导,在作品形态上则是雏形,一言以蔽之,它是一个名副其实的、最早的“祖宗”。

反言之,如果没有《取经诗话》的创作实践与成果,就不可能有今天的神魔小说《西游记》。中唐以后,关于玄奘取经的传说累代不绝,愈演愈烈,后世以长篇章回小说进行详述具有其合乎逻辑的必然性,然而倘若没有《诗话》的导向和牵引,它无疑将与今见之《西游记》面貌迥异。猜测或许会是一部类似于《鲁宾孙漂流记》的探奇历险记,抑或是《镜花缘》一类异域见闻录。恩格斯说过:任何一个历史事变都是“有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形”的影响而产生的,即是说,任何偶然的因素都将最终影响到必然的结果[18]。《取经诗话》是偶然因素,但直接影响到后世长篇章回小说的必然结果。从更大的方面讲,《取经诗话》不特影响了百回本《西游记》小说,而且还影响了我国小说史的发展方向,特别是神魔小说这一重要小说流派的发展进程,其意义尤显重大。

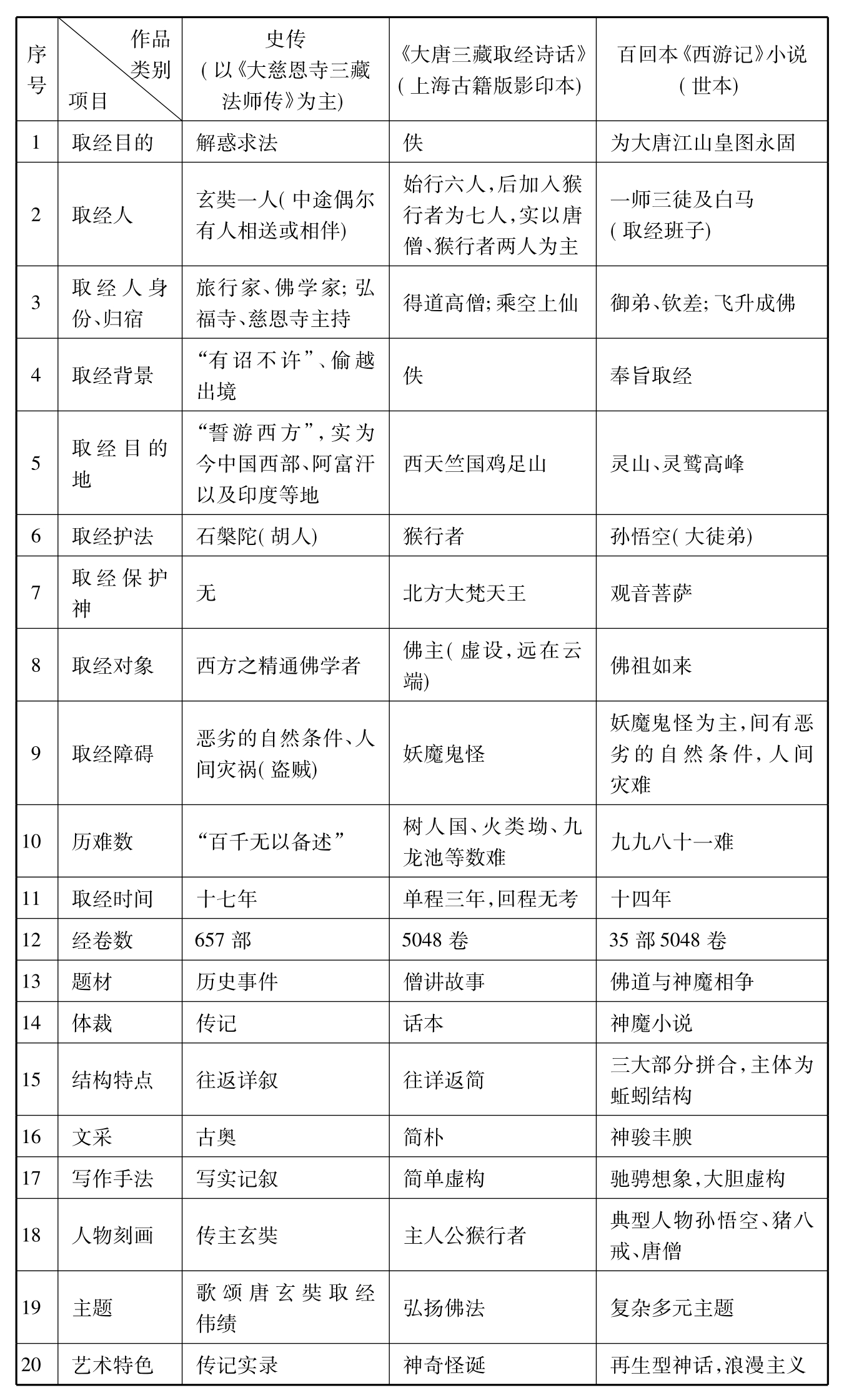

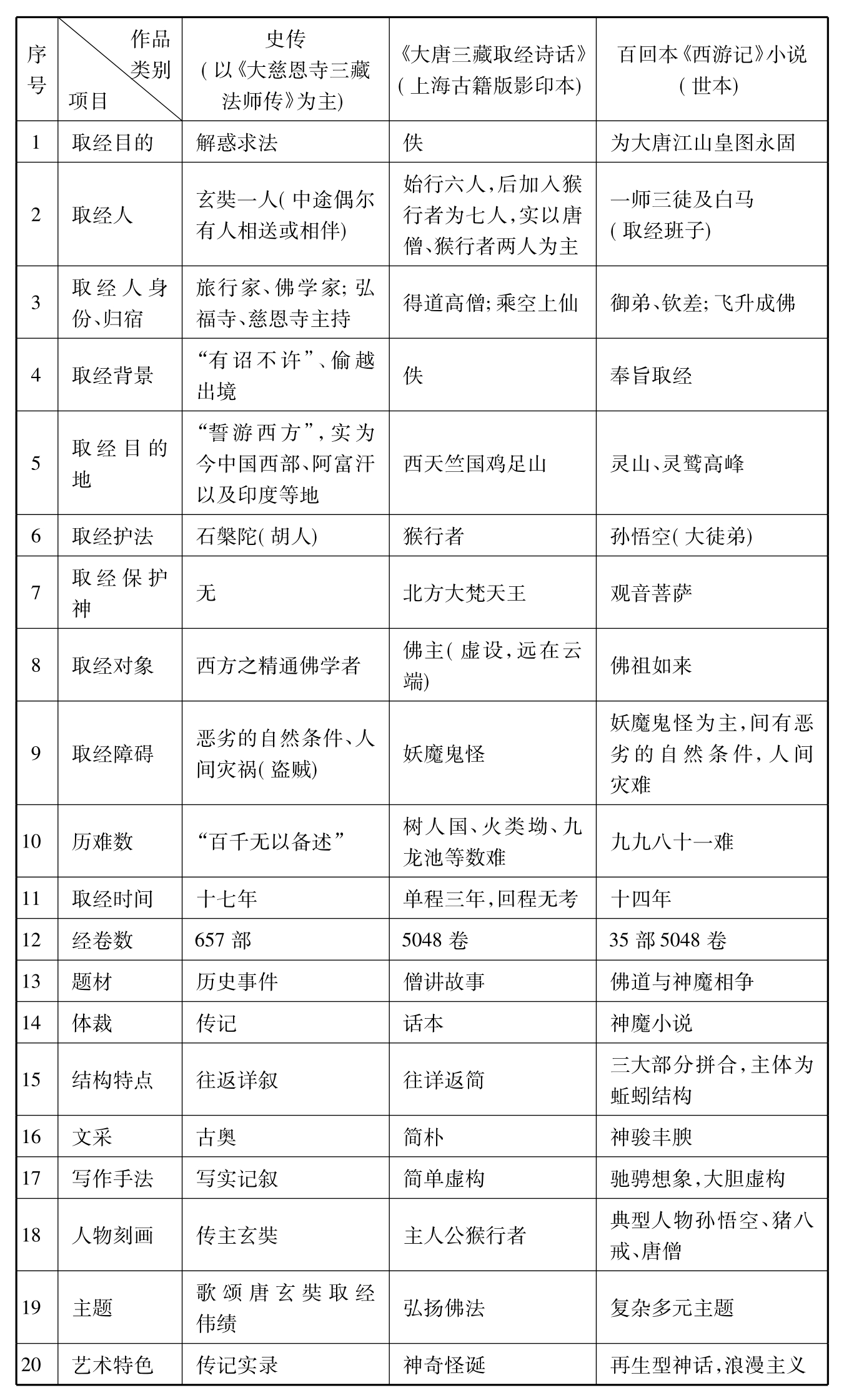

作为上述观点的论据支撑,我们先对《取经诗话》与史书记载、百回本《西游记》小说进行比较全面的对照,寻找出三者之间的联系,从而发掘《诗话》作为承前启后的纽带所暗含的线索(见下表)。

从中可以看出:

(1)以上二十条项目大致可归纳为两大方面。一是关于取经本事,第一至第十二项;一是对取经故事的表现,第十三至二十项。前者多为事实和情节的要素,后者则涉及艺术创作的规律和特色。各项内容在史传、《取经诗话》、《西游记》小说三者基本上都具备对应关系,或者完全相同,或者有所演化,其中的联系都很明显。如第一项“取经目的”从“解惑求法”到“为大唐江山皇图永固”;第十八项“人物刻画”从传主玄奘到主人公猴行者,再到典型人物公孙悟空、猪八戒、唐僧,皆有变迁的轨迹可寻。

(2)就百回本《西游记》小说而论,它与《取经诗话》的关系最为直接。《三藏法师传》虽然被誉为“中国传记中第一部大书”[19],具有较强的文学性,但毕竟是纪实性文字,属史传范畴,后世《西游记》“借鸡生蛋”,择其唐僧取经本事和史实,但从取经目的、过程和结局诸方面都大相径庭。而《诗话》则处在以上两者的中间位置,承前启后,既有对史传的因袭、继承,又有所改造、创新,具备开启后来小说的发挥、创造功能。从史实上看,它更接近于史传(如《大唐三藏法师传》),从艺术范畴上看,则更向后世《西游记》小说靠拢。如以第七项“取经保护神”为例。作为史传作品,《大唐西域记》和《三藏法师传》中当然尚无神灵,不过唐僧笃信佛教,在危难艰险之际,即念观音菩萨或弥勒佛,《三藏法师传》卷一曰:“从此已去,即莫贺延碛,长八百余里,古曰沙河,上无飞鸟,下无走兽,复无水草。是时顾影唯一,心但念观音菩萨及《般若心经》。”又曰:“是时四夜五日无一滴沾喉,口腹干焦,几将殒绝,不能复进,遂卧沙中默念观音,虽困不舍。”《诗话》将唐僧的虔诚心理形象化,据此开始出现一位保护神:北方大梵天王,他赐玄奘隐形帽、金镮锡杖、钵盂三件法宝,并叮嘱“有难之处,遥指天宫大叫‘天王’一声,当有救用”。取经途中,唐僧果然屡试不爽,仗其神力,成全宏愿。在《西游记》中,唐僧所历磨难大大增多,妖魔也不止限于旁门外道,魑魅魍魉,而且还有来自仙佛道各界,神通广大;魔高一尺,道高一丈,保护神也随之上升为佛教第二号人物,仅次于释迦如来的“南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨”,她向唐僧转达如来所赐宝物:锦襕袈裟和九环锡杖。从此以后,唐僧遭险而“免遭轮回”,遇妖而“不遭毒害”。原来的北方大梵天王则退而为天将,即托塔天王李靖化身,偶尔也协助孙悟空降服妖魔,残留着取经保护神角色的痕迹。作为小说,《西游记》当然遵循着《诗话》的线索和方向,两者关系最为密切,从取经本事情节要素到对情节故事的艺术表现,如将两者逐一对照,其情形大都如此。

也有个别例外,《西游记》反而更接近史传。比如“取经时间”,史载唐僧于唐太宗贞观三年(629)私出玉门关,经新疆北道,越葱岭,出热海,到达北印度,至贞观十九(645)年返国,计十七年,取回佛经六百五十七部。《大唐大慈恩寺三藏法师传》有赞曰:“春秋寒暑一十七年,耳目见闻百三十国,扬我皇之强烈,震彼后之权豪,偃异学之高贲,拔国师之巨帜。各王拜首,胜侣摩肩,万古风猷,一人而已。”唐太宗在表彰玄奘时也明确说:“诚重劳轻,求深愿达。周游西宇,十有七年。穷历道邦,询求正教。”[20]《诗话》则作单程三年,回程无考,如亦作三年计,则合为六年。一般来说,回程时驾轻就熟,时间还会缩短一些。小说则作十四年,更接近史传中的十七年。大约是因为小说作者嫌六年太短,不足以表现取经的艰辛和唐僧师徒不畏险难的精神(佛性),故有此改。不过,仅据此一条,也无以改变《西游记》与《诗话》更为直接、密切的整体关系。

(3)《取经诗话》已有了艺术想象和虚构的成分,但还比较简单,《西游记》则驰骋神思,有意识地展开艺术虚构,并以此来丰富事实链条,编织情节,营造结构,刻画人物。在许多方面,两者前后相衔,一脉相承,有时形异神似,实质相同。如第八项“取经对象”,历史上的唐玄奘为解佛法而“誓游西方”,故而是向佛教发源地古印度之佛学名家学经取宝,尤以那烂陀寺高僧戒贤最为重要,其有姓名记录者还有其他国家僧人多名。《诗话》把这些对象进行集中概括,开始出现虚拟性人物佛主,但佛主很神秘,并不现身,止在云端,至高无上。到《西游记》则进一步全面、完整地塑造成如来佛祖的具体形象。其想象与虚构呈递进、深入的趋势。

应该指出的是,《诗话》中的想象与虚构虽然还比较简单粗陋,有的尚与史实缠夹在一起,但却是《西游记》的先声,其本质上已属于艺术范畴,而不宜与现实等同起来。比如“取经目的地”一项:史传所称的“西方”,实指今我国西部、阿富汗以及印度等地,玄奘所到之处无非求经、讲经、论辩:“玄奘既辨博出群,所在必为讲释论难,蕃人远近咸伏之。”[21]可知并无固定、具体的地点。《诗话》首次将取经地具体化为“竺国鸡足山”,小说则作“灵山灵鹫峰雷音寺”。鸡足山见诸辩机《大唐西域记》[22],可见当有真实地名存在。灵鹫峰亦有其地[23]。但“灵鹫峰上雷音寺”在作品中,其实是指作者理想中的佛国圣地,完全是艺术虚构的产物。灵鹫峰极言其巍峨高大,“雷(一作来)音”即为如来的声音[24]。有论者考证《大唐西域记》所记鸡足山在古代摩揭陀国,但有人认为《诗话》中的鸡足山当为我国云南的鸡足山,所论差异颇大[25]。其实,鸡足山是古印度佛教的圣地,它与鹿苑、鹤林、给园、鹫岭一样的齐名。佛教有“鸡足守衣”的传说,指迦叶尊者奉即将涅槃的佛祖之命,在鸡足山上守护金缕袈裟,以俟弥勒成佛时传付,而中国云南的鸡足山之出名,也有同样的传说,可知是古印度鸡足山迦叶守衣传说的翻版,显然是古代佛徒的戏作。所以,将鸡足山定为云南,将戏作视为史实,不免误判,玄奘跋山涉水,苦历艰辛,最后是绕道至云南取回真经,不亦滑稽抑或莫大讽刺乎。有论者指出:“因为佛教属多神教,否认有至高无上的神,而在中国佛教又属于‘舶来品’,所以旧时中国人心中的佛教圣地,其可望而不可即者是西天佛国,其可望而可即者是名山古刹。”实际上并没有类似于基督教之耶路撒冷、伊斯兰教之麦加这样的圣地[26]。这一观点似不合佛教实际,鸡足山与灵山显系佛教圣地,《诗话》中的鸡足山,《西游记》中的灵山皆有所本。唯小说以灵山灵鹫峰代替鸡足山,不仅“灵鹫”其名更比“鸡足”高贵,而且它在佛教中的地位更比鸡足山重要。因为后者与佛祖的关系还是间接的,而灵鹫山则是释迦牟尼生前的传教之所。佛祖涅槃后,教徒曾塑佛祖像于其上,且留有圣迹多处,是古代佛教徒最为向往的圣地。据《大唐西域记》记载:“吉栗拖罗矩吒山(唐言鹫峰,亦谓鹫台)……如来御世,垂五十年,多居此山,广说妙法……其山顶则东西长,南北狭。临崖西陲,有砖精舍,高广奇制,东辟其户,如来在昔多居说法。今作说法之像,量等如来之声。”[27]历史上,玄奘西天取经时不但亲身登临瞻仰,而且与他同时的中国取经僧法显、义净、无行都曾瞻仰这一圣地。当然,不论是《诗话》中的鸡足山,还是小说中的灵山灵鹫峰雷音寺,相对于玄奘取经的目的地而言,都是艺术虚构的产物,只不过后者更神奇精妙,绝非鸡足山之可以比拟。

(4)尽管笔者已作了最大的努力,但上表所示必定还有遗漏与欠缺。除了笔者主观方面的原因之外,一个现实的原因是:今存《诗话》刊本有缺佚,其中第一节全佚,第八节缺前半节,其余细节、词语方面漏失之处也不在少数,这就必然会影响到其所蓄信息的完整性,从而妨碍它与史传和《西游记》的对照。如第一项“取经目的”、第四项“取经背景”,这两项内容当在《诗话》第一节中有所交代,由于第一节缺佚,故而笔者只得无奈地填上一个“佚”字。不过应予指出的是,从《诗话》全文看,尚有“玄奘取经壮大唐”(第十三节)、“我为东土众生”(第十一节)、“奉唐帝敕命,为东土众生往西天取经”(第十五节)等语,据此可推知:“取经目的”已不是单纯的“解惑求法”,而已有“为大唐为众生”之意;“取经背景”也已完全不同于“有诏不许”、偷越国境,而俨然成为受敕命出使外国的文化使者,胡适曾戏谑之为“阔留学”。前者与《西游记》“为大唐江山皇图永固”相近,后者与《西游记》“奉旨取经”相同。又如第十项“历难数”,史传称“百千无以备述”,《西游记》作九九八十一难,唯《诗话》无法统计,很难表述,因为叙深沙神故事之第八节缺前半节。深沙神出现时已皈依佛教,并化为金桥,助唐僧一行渡过深沙河,这就很难确定该事算不算一难。其余如女人国,只不过女王艳羡好意相留:“为我作个国主,也甚好一段风流事。”似也在两可之间。故而笔者只择其中比较典型的历难故事,凡举树人国遇妖术、火类坳遇白虎精、九龙池遇九头鼍龙数难。

无论如何,使我们感到遗憾的是,相对于唐僧取经来说,这数难也似太少了些。对此,我以为:这一方面说明了《诗话》的谫陋,它还仅是“西游”故事的发轫和雏形。而从另一方面看,这数难意义甚大。首先,它将历史上玄奘所历“此等危难,百千无以备述”[28]的情形拟人化了,演化为数个生动、形象的神魔故事,将历难对象由恶劣的自然条件转变为妖魔鬼怪。其次,这数难也为后世《西游记》中九九八十一难提供了基本类型,其中树人国一难小行者被施加妖术化为驴子推磨,猴行者又将妖人之妻幻化为一束青草,“放在驴子口伴”,直接启发了《西游记》中的各类相生相克的争斗变化。火类坳一难写猴行者钻入白虎精肚中,致其肚裂而亡,则与《西游记》中孙悟空的拿手好戏钻肚术如出一辙。过九龙池遇九头鼍龙时抽龙筋、拔龙须诸般故事,与《西游记》中的龙宫龙王情节显然有着内在联系。应该说,九九八十一难正是从这数难中化生出来,是受其启发,进行不断丰富、扩展的结果。因此,从根本上说,这一点(指难数偏少)也不会改变《诗话》更接近《西游记》的事实,影响我们对两者整体关系的认识,甚至反而从一个侧面反映了两者关系的直接性和密切性。透过数量的表面,胡适认为它是《西游记》唐僧历难的主要来源和缩影,确乎是言之成理的。

我们认为《取经诗话》是玄奘取经求法从历史事件转变为文艺创作的标志,是《西游记》最早的雏形,它们的关系非常直接,在取得上述诸多材料的“实证”之后,还可以从文艺观念、创作原则和规律的角度加以申述,具体表现在如下方面。

首先,在几近千年的“西游”故事的流传、演变中,《取经诗话》第一次将史实转化为艺术,生活真实上升为艺术真实。

众所周知,中国是历史悠久的文明古国,文学、科学等任何文化类型都将受到史学传统的影响。明清章回小说一开始便受到史学的哺育,具有浓烈的史性特征。《三国演义》“事纪其实,亦庶几乎史”,其创作原则正是“羽翼信史而不违”[29]。《水浒传》所写梁山聚义,历史上也是实有其事,故而金圣叹将其比为《史记》。《西游记》所记唐僧取经更是一件轰轰烈烈、惊天动地的历史事变,本该有强烈的历史感,但事实上作为神魔小说,其历史特征最为薄弱,胡适、鲁迅评《西游记》的特征为“有趣”、“滑稽”、“好玩”、“游戏”、“神魔皆有人情,精魅亦通世故”等等,与“羽翼信史”、“正史之补”一类历史观念几乎无关。可见,从《三国演义》至《西游记》,小说观念发生了一次重大转折,突破了小说与史学的单一关系,从对历史的演义发展到对社会生活的全面、整体的反映,小说既可以“实录”历史,也可以超越历史,记人事,述鬼神,或言情,或释理,林林总总,不一而足。可见《西游记》的出现,为后世小说创作开辟了广阔的道路。

《西游记》之能别开生面,突破史实的制约,其最初的因子无疑在《取经诗话》。《诗话》从内容来源上多为民间传说,取经人所历鬼子母国、女人国、沉香国等皆非真实的人间国度;目的地鸡足山虽是佛教圣地之一,却也是运用“以一当十”的象征手法,来代表取经僧在西天佛国到处漫游取经的历程;所遇北方毗沙门大梵天王以及深沙神、火类坳白虎精、九龙池九头鼍龙皆为虚拟性人物,非神即怪,与历史无关,虽经改造虚拟,却作为民间传说世代传播[30]。当然,唐僧取经本事尚在,但已明显淡化,据学者考证:关于取经的历史缘由可能较多地保留着历史的内容,它大致出现在已佚的第一节中,据全书平均字数估测,此节字数或近二百五十字,在整部作品中只占很小的比例[31]。而从形式上看,《诗话》作为宋元之际说书话本,属俗讲而非讲史,它首分章节,已有艺术结构的意识:对异常丰富的传说故事进行大规模的改编、整合;其间诗、话结合,对艺术审美效应有了明确的追求,文学性大大增强。据此,王国维评论说:“(《诗话》)三卷之书,共分十七节,亦后世小说分章回之祖。其称诗话,非唐、宋士夫所谓诗话,以其中有诗有话,故得此名。”[32]关于《诗话》的产生和特点,萧欣桥、刘福元《话本小说史》解释说:“(取经故事)最早应该是在佛寺中作为‘讲经’内容宣讲,而且会逐步加以神化,所谓神道设教;后来就走出神坛,流向世俗社会和广大民间,并不断加以虚构,终于走向艺术化,成为说唱艺人演出的绝妙内容和热点题材。”

《诗话》偏离了历史,却贴近了艺术,比较合理地处理了事实与虚构(也即“虚实”)这一小说创作的基本命题。鲁迅曾说过:“艺术的真实非即历史的真实,我们是听到过的,因为后者需有其事,而创作则可以缀合,抒写,只要逼真,不必实有其事。”[33]《诗话》的创作方法正是“缀合”、“抒写”,而非“实录”,它所追求的是读者受众的快适娱乐,所以要“逼真”、传神、感人,符合艺术真实。而从《西游》文艺演变史来看,《诗话》迈出了根据文艺创作需要而进行全面虚构的第一步,从而实现了由史实到艺术这一影响深远的根本性转化。

其次,首次加入猴行者,替代唐玄奘成为作品主人公,决定了后世《西游记》神魔小说的性质。

胡适对这一点尤为看重,他指出可注意者有四:(1)他(猴行者)知道玄奘曾“生前两回取经,中路遭难”;(2)猴行者现白衣秀才相;(3)花果山是后来小说中有的,紫云洞后来改为水帘洞了;(4)“八万四千铜头铁额猕猴王”一句应理解为“八万四千个猕猴之王”[34]。基本上揭示出猴行者的特征:人、神、魔三位一体,身世奇特,神通广大,他一出场,玄奘便退居次席,由他担当主角,诚如《诗话》第二节玄奘答谢诗所说:“此日前生有宿缘,今朝果遇大明贤。前途若到妖魔处,望显神通镇佛前。”不过囿于其时的认识水平,胡适并未论及猴行者的出现与后世《西游记》演化为神魔小说的关系。

事实上,由于猴行者的加入并成为主人公,直接影响到作品内容和结构的变化。玄奘是得道高僧,然终为凡人,以人的思维方式感受世界,所以取经途中所见所闻不过是西方异域之道里风俗,所历险难也不外穷山恶水、荒地野林、狂风沙漠等恶劣的自然条件,毒虫猛兽的危害,以及缺粮断水、风餐露宿之累。而猴行者的出现,一举突破了真人真事的现实局限,他亦人亦猴,亦仙亦妖,他年龄有二万七千八百岁,“九度见黄河清”,早年(八百岁时)因偷吃王母蟠桃“被王母捉下,左肋判八百,右肋判三千铁棒,配在花果山紫云洞”。这样的人物必然有其自身超越常人的生活逻辑:他能腾云驾雾,变化作法,故而恶劣的自然灾难不足以成为他的对手,必须引入妖魔鬼怪;为了保证取经成功,他到北方毗沙门大梵天王水晶宫求得护法之宝隐形帽、金镮杖、钵盂各一件,这就使作品引入了神;总之,由于取“法”乎上的原则,一般的所谓得道高僧也只是精通佛理而已,既不能长生,又无诸般神功可言,在猴行者面前不过是小巫见大巫,何足道哉!所以取经对象必须是一位端坐云中、若即若离的至高无上的佛主。这样,神、佛、魔三者齐集,作品的内容和结构都发生了根本性变化,而完全纳入了神魔小说(雏形)的轨道,并直接开启了后世伟大的神魔小说巨著《西游记》。

从文化史的角度来看,《西游记》的意义不仅在于促使神魔小说的繁盛,与《封神演义》、《西洋记》、《西游补》等构成中国小说的一个重要流派;更重要的是《西游记》以其匪夷所思的艺术想象、恣肆汪洋的艺术描绘,以及无与伦比、美轮美奂的宏伟结构展示出一个充满自由精神的神幻天地。作为再生型神话,《西游记》正好弥补了中国古代神话不发达,与悠久璀璨的中华文明不相匹配的局面。昔日有日人断言,中华先民居黄河流域,以农立国,颇乏天惠,其生也勤,故重实际而黜玄想,遂致史学发达而神话匮乏[35]。自《西游记》出,光芒四射,犹如一颗彗星照耀人类上空,举世公认为是“与荷马的《亚特赛》(Odyssey)一样是有同样迷人的魔力的”伟大神话[36]。而这种神话思维的发达,艺术情感的丰富,神魔小说流派的兴盛,追本溯源,都要感谢《取经诗话》的宝贵赐予。

再次,《取经诗话》虽然谫陋粗糙,但其中却隐伏着许多后世《西游记》发展的线索,成为玄奘取经从史实到艺术,特别是向神魔小说转换的中介。

从上表可知所列二十项内容基本上可以反映出《诗话》与小说的关系。当年胡适也从形象与情节两方面揭示出这一关系。比如(列前者为《诗话》,列后者为《西游记》):(1)猴行者发展为唐僧的大徒弟孙悟空;(2)深沙神发展为沙和尚;(3)北方毗沙门天王发展为托塔天王李靖,又从中延伸出观音为保护神;(4)火类坳白虎精是白虎岭白骨精故事的来源,其钻肚术为《西游记》反复采用;(5)猴行者偷蟠桃遭配是大闹天宫的来源;……后来的研究者还依同样的方法列举出若干条,都足以说明《西游记》是如何采纳了《诗话》的成果,遵循它的线索来进行改编、创造而成《西游记》巨帙的。这里,再补充两条以往学者尚未引起重视的材料,稍窥其间深层次关系之一斑。

第一,《取经诗话》中猴行者曾说:“和尚生前两回去取经,中途遭难。”深沙神也说过:“项下是和尚两度被我吃你,袋得枯骨在此。”这应该是《西游记》“唐僧遭贬”的来源。今存世德堂本无唐僧出世故事,但也透露出如来二弟子金蝉童子因轻佛讲而遭贬为江流儿历难的线索。有学者认为今本《西游记》第九回叙“唐僧出世”故事者为后人妄加;或认为百回本《西游记》原有这一故事,系世本刊落,复有清人依古本补入。诸如此类,多种不同意见各言其理,相持不下。愚意《诗话》中的这一材料,以及它与《西游记》的内在关系,庶几可以作为鉴定这一问题的佐证和参考。此点胡适虽已发现,但并没有意识到它对今本《西游记》第九回问题的价值。

第二,《西游记》第九十八回叙唐僧师徒历经千山万水、九死一生之后到达灵山,迦叶、阿傩两尊者因索人事未果而授以无字真经,作者遂对佛门圣地作了一记不乏幽默的讽刺,不愧为“滑稽之雄”。然这一奇特的艺术构思究其渊源却可溯至《取经诗话》。《诗话》第十五节叙唐僧一行战胜千难险阻终于到达天竺国,其地“香烟袅袅,花果重重,百物皆新,匆匆瑞气”,一派“世间罕有的佛国气象”,唐僧禁不住喜气洋洋。不料笔锋突转,写福仙寺寺主一盆冷水浇下:“我福仙寺中,数千余年,经历万代,佛法未闻。你道请求佛法,法在何处?法在何方?你是痴人!”唐僧三年甘苦,换来的竟是一场空忙,其虔诚敬佛却被视为“痴人”。

将两者对照,其一脉相承、相接相衔的线索是十分显著的。它们都对取经人进行了最后的考验,结果唐僧(《诗话》与《西游记》)佛心坚定,精诚所至,金石为开,分别从佛祖如来处获得三藏真经,功德圆满。而在艺术表现上也都有一波三折,开阖自如,令人有作山阴道上行,美景瞬变,应接不暇之感。这一点,学术界至今未有论及,窃以为最能体现《诗话》对后世《西游记》的牵引、启示之功,不失为一条“中介”而引导《西游记》的重要线索,值得我们重视。