一、《〈西游记〉的演化》:现代小说研究的世纪“杰构”

五四时期以后,鲁迅、胡适继续关注并参与《西游记》研究,但大规模的考证史论工作宣告一个段落,同时也对后来者提出了殷切的期望。所谓“诚望杰构于来哲也”[1]。考察其时《西游记》研究实际,我以为鲁迅先生当年期望之“来哲”、“杰构”者,唯郑振铎《〈西游记〉的演化》当之无愧。郑氏因循鲁迅、胡适等拓荒者留下的线索,进行进一步开掘:简略者详之,阙失者补之,正确者光大之,错讹者修正之,继往而开来,拨乱而反正,为现代《西游记》研究作出了划时代的贡献。

不过,我们注意到,自《〈西游记〉的演化》问世至今七十年,虽然经常可见学术界对其中观点、材料的引用、申述,却始终未见对这篇世纪宏文之成就、意义和学术地位作全面、整体的评价,即便是对其中某些具体的研究成果也尚未有足够深入的探讨和认识。究其原因,人们一般都将郑振铎与鲁迅、胡适并为五四时期现代《西游记》研究的第一代奠基者,并将他们的学术研究融会贯通,视为一个整体,较多地注重他们之间的共同点,而相对忽视了郑振铎的学术个性、学术品格和特殊地位。其实,郑振铎固然与鲁迅、胡适同受五四精神哺育,也以“一代才华”(郭沫若语)与他们并为现代学界巨擘,但其自身也有着鲜明的人生道路和思想、学术轨迹,他们的《西游记》研究也有着清晰的层次感:鲁迅作《中国小说史略》在1923年,其原始之北大讲义完成于20年代初;胡适首次作《西游记序》在1921年,经累次补足的长文《〈西游记〉考证》发表于1923年;而郑振铎的《〈西游记〉的演化》作于1933年至1934年之间,与前者相隔十年。而这十年中,正值中国社会发生剧变,思想、学术,包括小说研究都处于高速发展时期,《西游记》研究也从观念、方法和学科形态上焕然一新。郑振铎始终站在《西游记》学术研究的前沿,真切地感受、掌握着其中的变化和走向。《〈西游记〉的演化》正是这一时期《西游记》研究的集大成之作,积淀着本学科领域丰富、新颖和全部之学术成果,毋庸置疑具有重大的理论价值,在《西游记》研究史上则显示着无可替代的意义。试从以下几个方面来分述之。

首先,对《西游记》新史料的发现与认识。

五四初期是现代《西游记》研究的发轫期,态势强劲,但文献资料相对薄弱,正如鲁迅当年感叹:“明清小说阙略”,尤其是“旧本希觏”,版本资料匮乏,“观览又不周洽”,故而其时研究很难深入,且难免存在一些疏漏错失[2]。有鉴于此,郑振铎与孙楷第、马廉、赵万里、董康、傅芸子等学者致力于搜罗史料,检索文献,他们西越英伦,东渡扶桑,所到之处废寝忘食,“笔不停挥”,收获颇丰。1925年,郑振铎在《时事新报》副刊《鉴赏周刊》(第2—18期)率先发表《中国小说提要》,展示访书业绩,并称:“颇有野心欲对于中国小说作一番较有系统的工作”,以改变中国小说研究“文献不足征”的局面,“一方面经自己搜集进一步的研究材料,一方面也可顺便的将中国小说的宝库的内容显示给大家”[3]。有关《西游记》史料尤有创获:1930年,郑振铎与马廉、赵万里访书宁波,意外发现了明初无名氏(一作贾仲明)《录鬼簿续编》天一阁抄本,其中明确记录着明初杨景贤作有《西游记》杂剧,于是以此为契机,始有学者据此考定今通行本《杨东来批评本西游记》(杂剧)作者当为明初杨景贤,而非原先认定之元前期杂剧名家吴昌龄,从而一扫中外学术界数十年之误[4]。当然,记录、评介《西游记》新史料最为丰赡的文章正是《〈西游记〉的演化》,从某种意义上说,它是一份珍贵的《西游记》史实汇编,一个名副其实的原始文献信息库,现择其要者胪列、评述如下:

其一,世本。目前所知最早刊刻的百回本《西游记》小说当为明万历二十年(1592)之金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》(世本),该本曾遭长期湮没,郑振铎详细地介绍了世本发现的过程。

1930年,一个极偶然的机会,上海中国书店在某书封皮背面发现明刻本《西游记》一页,行内人士“诧为奇遇”,后此页经赵万里转赠给郑振铎。郑将其称为“四大套明刻吴本《全书》(指世本)发现的先声”:1931年9月,孙楷第受中国大辞典编纂处和国立北平图书馆委托,扬帆东渡访书,遍寻日本宫内省图书寮、内阁文库、帝国图书馆、尊经阁、静嘉堂、成篑堂等公私文库所藏之小说珍本秘籍,发现包括世本在内的明刻《西游记》达七种之多,并抄录一部分资料回国。1932年,经多方呼吁,北平图书馆花重金购入世本与朱本,消息传出,万众瞩目,《西游记》论坛欣喜雀跃。郑振铎称“这使我们如何的高兴”,并“连忙坐了公共汽车进城,得以第一次获观数年来念念不忘的两部书”。至此,世本宣告正式发现,国人得以重窥明刻百回本《西游记》之全貌。这是20世纪《西游记》研究中最重大的文献发现,对此,胡适高度评价说:“国内至今还没有可贵的《西游记》本子,而孙先生在日本所见到的明刻本共有七部,加上宋刊的两种《三藏法师取经记》和盐谷温先生印行的吴昌龄(实为杨景贤——引者注)《西游记杂剧》,从此《西游记》的历史的研究也可以有实物的根据了。”[5]现代《西游记》研究从此进入一个全新的阶段。

其二,朱本。据《〈西游记〉的演化》记载,当年北平图书馆购入的另一部明刻(简本)为《鼎锲全相唐三藏西游记传》(第一卷末又题作《唐三藏西游释厄[6]传》,今以后者通行)。郑振铎根据其题署“羊城冲怀朱鼎臣编辑,书林莲台刘承茂绣梓”,以及版式、纸张的特点断为明代嘉隆间闽南书肆刻本,“其时代最迟似不能后于万历初元”,并进而认定是“一套从未见之记载的一部异本”,甚或“说她是一部孤本,大约也不会错”。该书在此之前孙楷第曾于日本村口书店见过,然唯“以半小时之力恍读一过”,虽“叹为秘籍”,无奈所观未周,其《书目》所记也难免多有语焉不详处[7]。向国人作详尽介绍,并对其版本性质作出合乎实际的判断,对其在《西游记》文本流变过程中的地位,特别是与世本、阳(杨)本之间的关系进行系统评述,实始于郑振铎《〈西游记〉的演化》。

其三,“永乐大典本”《西游记》平话(残文)。《〈西游记〉的演化》说:“正当此两部不平常的明刻本《西游记》及《西游记传》出现的时候,一个更重大的消息也为我们所宣传着。”那就是“永乐大典本”《西游记平话》(残文)的发现。原来,在北平图书馆善本室所庋藏的《永乐大典》抄本13139卷“送”字韵“梦”字条中引有一千二百字的“梦斩泾河龙”,标题作《西游记》,内容相当于世德堂本《西游记》第九回“袁守诚妙算无私曲,老龙王拙计犯天条”。发现者未指明,但就文中所谓“孙楷第先生曾钞得此条见寄”推测,孙楷第或为此本发现者之一。据目前版本资料,可知将该片断全文第一次公布于众者,当推《〈西游记〉的演化》。郑振铎将该残文内容与世本相关篇目作详细对读后指出:这是一部稀见之“古本《西游记》小说”,它的发现证实了鲁迅先生早年预测“在吴承恩之前果有一部古本的《西游记》小说”的论点,进而断定:“永乐大典本”《西游记》就是吴承恩本的祖源。

…………

众所周知,史料文献是学术研究的基础,无论是社会科学,还是自然科学,其革新创造都不可能随心所欲、凭空而为,而必须实际地占有史实,从第一手文献出发,故而学术界始有“一切学科皆是史料学”的治学准则[8]。陈寅恪说过:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”[9]小说研究亦是如此,胡适、鲁迅治小说的重大贡献和特色之一便是考证史实,辨析文献,蒐集钩辑史实。胡适认为:“做文学史(小说史)和做一切历史一样,有一个大困难,就是选择可以代表时代的史料。”[10]从小说研究实际来看,每一次新史料的发现都会引发一场学术的突变,如关于曹雪芹生平史料的发现直接催发《红楼梦》研究从“旧红学”到“新红学”的质变;《录鬼簿续编》的发现,使鲁迅得以根据作者与罗贯中为忘年交的线索考定罗贯中为元末明初间人,从而对《三国演义》的源流和成书情况有了新的认识。同样,由于上述《西游记》新史料的发现,《西游记》研究也必将引发一场根本性的剧变,并促使其学科实现意义深远的现代转型,《〈西游记〉的演化》这篇世纪“杰构”正是建立在翔实、丰厚的史料基础之上,发前人之未发,提出了许多开创性、建设性的论断,从而在现代《西游记》研究中另辟蹊径,别开生面。

其次,献疑解惑:关于《西游记》第九回。

献疑而后解惑,也即通常所谓的提出问题、解决问题,这是一切学术的基本精神,同时也构成了学术活动的基本环节。作为“五四”学术大师,郑振铎既具有发现问题的慧眼、提出问题的胆识,而且更富有解决问题的能力,其为世人称道者便是关于《西游记》第九回即唐僧出世问题的深湛考辨及其精辟论断。

《西游记》在其漫长的文本演化中,渐次形成了种种难解的疑团,其中第九回唐僧出世之谜尤为人注目。胡适、鲁迅治《西游》时所本者皆为“真诠”、“新说”、“原旨”之类清本《西游记》(百回本),明本全部阙如未见。世本被发现如上所述在1932年,另一部重要明刊本《李卓吾先生批评西游记》只有傅惜华、王古鲁、孙楷第等少数人较早在域外访书时见过,迟至上世纪中叶国内才见原书。清本的第九回是“陈光蕊赴任逢灾,江流僧复仇报本”,在取经缘起“太宗入冥”故事前详叙唐僧身世,因其内容十分翔实生动,且衔接颇为融洽,故而未引起他们的注意。世本问世后,人们才知明刻百回本并无“陈光蕊、江流僧”这一唐僧出世故事,其第九回径直作“袁守诚妙算无私曲,老龙王拙计犯天条”,从回目到内容皆与清本之第十回相近似,但其时《西游记》论坛表现出惊人的通达与宽允,竟将这种差异视为《西游记》文本流变中增减衍脱之普通现象,故而一直未有人作深究。

郑振铎《〈西游记〉的演化》的一大贡献便是突破了这一习以为常的思维定势,最早对此问题进行探讨和考论。他在本文开篇即展示了一个发现,他说:

问题虽然较小,却很少有人拈出过。想不到那末大的一个罅漏,居然会没有人发见,而任他逃出读者们的“注意”之外。原来近三百余年来盛传的种种异本之吴承恩的《西游记》,无论是新说,或证道书,或其他,其第九回:“陈光蕊赴任逢灾,江流僧复仇报本”,第十回:“老龙王拙计犯天条,魏丞相遗书托冥吏”的开场白若干语,几乎完全是雷同的。

对此,郑振铎敏锐地意识到这并非是文艺创作中的偶然性疏漏,其中隐藏着关于《西游记》的重大奥秘,《演化》在全文引录这两段文字后,作者明确指出:“为什么紧接着的两回,《西游记》的作者乃这样不惮其烦的抄上如此相同的文字呢?吴承恩[11]是决不会笨到这样的。”并进而断定:这是一个谜!这个谜关乎整个《西游记》演化的大局。

那么,这个谜是怎样形成的呢?对此又该将如何解释呢?

郑振铎将新发现的两种明本(世本与朱本)与各种清本进行仔细对读,条分缕析,正本清源,逐步理清了事件的来龙去脉:先是从最先增插唐僧出世故事的百回本《西游证道书》评注本中寻找到其肇始的原初动因,那就是“证道书”笺评者汪澹漪在第九回的回评:

俗本删去此一回,致唐僧家世履历不明,深疑与花果山顶石卵相同。而九十九回历难簿子上,劈头却又载遭贬、出胎、抛江、报冤四难,令阅者茫然不解其故。殊恨作者之疏漏。后得《大略堂释厄传》古本读之,备载陈光蕊赴官遇难始末,然后畅然无憾。……始补刻此一回。(郑振铎原文引自孙楷第《日本东京所见中国小说书目提要》,文字略有脱漏,现据《西游证道书》补足。——引者注)

由于这一意见颇符合创作规律,且迎合了读者受众的欣赏要求,“确有可取处”,故而《西游证道书》“补刻此一回”这一举动在清代反响强烈,“真诠”、“新说”等各本皆予修订沿袭,从而成为清代《西游记》与明本不同的一大特征。当然,号称出自大略堂古本云云,不过是借古以自重,殊不足信,但却明确透露出它“当有所本”、并非空穴来风自行杜撰的信息。

对此,郑振铎提出两种可能:“到底这陈光蕊故事是吴本所原有而世德堂本删去的呢,还是吴本原无,而为清代诸刊本所妄加的呢?”应该说,这是一个十分难解的疑问。而郑振铎的看法倾向性似很明显:“吴承恩的原本,乃至《永乐大典》的古本,当都无此故事。”唯明代简本朱鼎臣《唐三藏西游释厄传》卷四载有一个完整、详细的唐僧出世故事,汪澹漪“却是无疑的从朱鼎臣本转贩而来”,经改编、充实而成。现世本、朱本俱在,可知此论不虚,堪为征信之辞。只是非经仔细对读、深入甄别、鉴定和精密的考辨而莫办。

或说:朱本既为简本,由百回本删节而成,其所载内容怎么可能超越世本呢?其实,《〈西游记〉的演化》也早已注意到这一问题,其中说:

朱本第一卷到第三卷,叙述孙悟空出身始末者,离吴氏书的本来面目,尚不甚远,亦多录吴氏书中的许多诗词。其第四卷,凡八则,皆写陈光蕊事,则为吴氏书所未有,而由朱氏自行加入。其所本,当为吴昌龄(实为杨景贤——引者注)的《西游记杂剧》。

原来,“陈光蕊之官逢盗,江流僧复仇报本”故事早在民间盛传,宋元时即有南戏《陈光蕊江流和尚》演绎其事,同一母题的作品则在唐代已经出现,其经不断累积而集大成之作便是明初杨景贤的杂剧《西游记》(六本)。它以整整一本的规模来叙述这个故事,其四折内容为:之官逢盗、逼母弃儿、江流认亲、擒贼雪仇。可见今存朱本中的情节本事已完全具备。所以郑振铎解释说:“到了朱鼎臣删改吴本的时候,他似见到戏剧中的陈光蕊的故事,而颇以吴本不详为憾。故而自显身手,编了一卷八则的洋洋大文加入。”又因为朱本是简本,“见者似不多”,流传不广,直至清初汪澹漪《西游证道书》出,才促其风行、广为人知;只不过其修补缀合之功并不到家,未能做到天衣无缝,妙合无垠,遂留下新旧两个第九回文字雷同、吴本与朱本重叠的“大罅漏”。

当然,这个问题本身异常复杂,而由于资料缺乏,要辨明其演变真相,更显棘手,使人不免有扑朔迷离之感。正因为如此,郑振铎在论述中也似乎存在两可之论,他一方面说吴承恩原本“当无此故事”,一方面也有疑虑:“难道吴氏原本果有此一段故事,而为世德堂所脱落?这也很有可能。”我们注意到,《西游记》论坛对这一问题长期以来存在不同意见,争论不休,据此亦可理解了。如李时人便认为吴承恩原本即有唐僧出世故事,惜乎为世本刊落,而所幸朱本保留了“这一璀璨的艺术珍宝”,遂使《西游记》成为完璧,从而成为一种“难得的文艺化石”[12]。笔者认为,这样多方面的思考、探索对于学术研究是极其有益的,任何学术问题的争辩未必能一锤定音,对已有的结论完全可以商榷讨论,不过也应充分认识到,正是郑振铎最早发现这一问题并进行深入探讨,才开启了后人的学术思路,成为他们进一步研究所遵循的线索,就《〈西游记〉的演化》对这一问题的探讨而言,无论是其精湛的考辨工夫,还是足成一家之言的精辟论断,都是极有价值的。

再次,溯流探源:揭示《西游记》的演化轨迹。

《西游记》是世代累积型小说巨著,从唐初玄奘西行取经求法本事到明代中期(16世纪末叶)由文人创编为长篇巨帙,经历了长达近千年的演化、发展,《〈西游记〉的演化》顾名思义,其精髓在于溯流探源,梳理脉络,揭示其演化的轨迹。这一工作始于胡适、鲁迅,然而他们侧重于考证和史论:订正史实,论定作者,清洗有关《西游记》主题的种种旧说;在他们的基础上,有意识地对这一漫长、复杂的演化过程进行全面梳理,痛下过一番排云破雾、磨光刮垢,或是正本清源、拨乱反正的工夫,并且得出一系列研究结论的,实为郑振铎。细读《〈西游记〉的演化》,这方面的理论成果十分丰富,令人注目。

其一,最早论定《西游记》非作者个体原创,而是有一个据旧本改编的过程。

鉴于《西游记》经过漫长演化的实际,鲁迅、胡适都似感到吴承恩《西游记》百回本小说当有所本。鲁迅认为《西游记》“盖出于四十一回本《西游记传》”,其“全书次第,与杨志(致)和作四十一回本殆相等”[13]。并推断“在吴承恩之前,果有一部古本的《西游记》小说”。胡适则认为“元代已经有很丰富的《西游记》故事了”,“这个故事在戏曲里虽然已很发达”,但“还不曾有相当的散文的写定,还不曾成为《西游记》小说”,假设“当时若有散文《西游记》,大概也不过是在《取经诗话》与今本《西游记》之间的一种平凡的‘话本’”[14]。由于他们未见吴承恩“所本”的“古本”,故而未能对此作更深入的探究。

胡适、鲁迅的预言,由于30年代数种《西游记》古本的发现而被证实,并凸现出重要的理论意义。郑振铎甚至将它视为“最大的一个问题”,他在《〈西游记〉的演化》中开宗明义,劈首便说:

吴承恩本的《西游记》是创作的呢,还是将旧本加以放大的?易言之,即吴承恩的地位,到底是一位曹雪芹呢?还是一位罗贯中?他的《西游记》到底是一部《红楼梦》似的创作呢?还是一部《三国演义》似的“改作”?这是一个很重要的问题,值得仔细的加以讨论。

郑振铎将“永乐大典本”《西游记》平话残文《梦斩泾河龙》与世本第九回“袁守诚妙算无私曲,老龙王拙计犯天条”进行仔细对读,发现后者竟完全是对前者的“放大”,“内容几乎无甚增改”,故事内容,甚至像“辰时布云”,“下(雨)三尺三寸四十八点”等细节也完全雷同。这就说明百回本《西游记》亦如《三国演义》、《水浒传》一样,并非作家个体的原创之作,而是依附前作,承袭旧本,有一个改编的过程。

当然,郑振铎也充分肯定《西游记》“神骏丰腴,逸趣横生,几乎另成了一部新作”,吴承恩“功力壮健,文采秀丽”,当之无愧为《西游记》这部稀世巨著的“造物主”。故而他的结论是:“吴承恩之为罗贯中、冯犹龙一流的人物,殆无可疑。吴氏的《西游记》,其非《红楼梦》、《金瓶梅》,而只不过是《三国志》和《新列国志》,也是无可疑的事实”,其地位“殆为诸改作小说的最高峰”。此论务实公允,被后世学者奉为的评。

其二,最早推定百回本《西游记》的祖本是“永乐大典本”古本《西游记》平话。

《西游记》既非文人原创,又非一时猝成之作,在其漫长的演化中以《大唐西域记》、《大唐大慈恩寺三藏法师传》等史实为发端,不断吸纳后世民间传说、故事,特别是唐代传奇、宋元戏曲以及诗话、平话等多种文艺作品的成果,渐次累积而成。那么,作者在创编过程中主要参照的前代古本(《西游记》研究者习惯称之为“祖本”)究竟是什么呢?

最早关注这一问题的是鲁迅。其时世本与朱本尚未被发现,作为明代《西游记》小说只有由余象斗《四游记》保留下来的简本杨致和《西游记传》,因此他“别无选择”地认定杨本就是《西游记》祖本。不过其时“认定”比较含糊,一是因为杨本“虽大体已立,而文词荒率,仅能成书”,与真正意义上的“祖本”还有一定差距;二是吴承恩本《西游记》取材“颇极广泛,于《四游记》中亦采《华光传》及《真武传》,于西游故事亦采《西游记杂剧》及《三藏取经诗话》(?)……”[15]所以,事实上要确定《西游记》祖本只有在30年代多种明刻古本发现之后才有可能。

郑振铎以其非凡卓越的学术胆识,抓住了这一宝贵的历史性机遇,经过深入透彻的比较鉴别和理性分析,在《〈西游记〉的演化》中,他作出了如下断言:

鲁迅先生所说的吴氏书有祖本的话是可靠的。不过吴氏所本的,未必是杨致和的四十一回本《西游记传》而当是《永乐大典》本。

又说:

《永乐大典》本《西游记》之为吴承恩本的祖源,却是无可疑的。就此一条文字(指“梦斩泾河龙”)看来,古本《西游记》小说,其骨干与内容是不会和吴承恩相差得多少的。

这样,《西游记》的源流,是颇可以明了的了。最早的一部今日《西游记》的祖本,无疑的是《永乐大典》本。吴承恩的《西游记》给这“古本”以更伟大、更光荣的改造。

这一论断犹如一石激起千层浪,在学术界引起了强烈的反响,鲁迅先生欣然地将其称赞为“精确的论文”,并由此订正了自己关于杨本为祖本的看法:“郑振铎教授又证明了《四游记》中的《西游记》是吴承恩《西游记》的摘录,而并非祖本,这是可以订正拙著第十六篇的所说的。”[16]于此,足见其学术的价值与影响。

其三,第一次全面厘定明清《西游记》版本演变的轨迹。

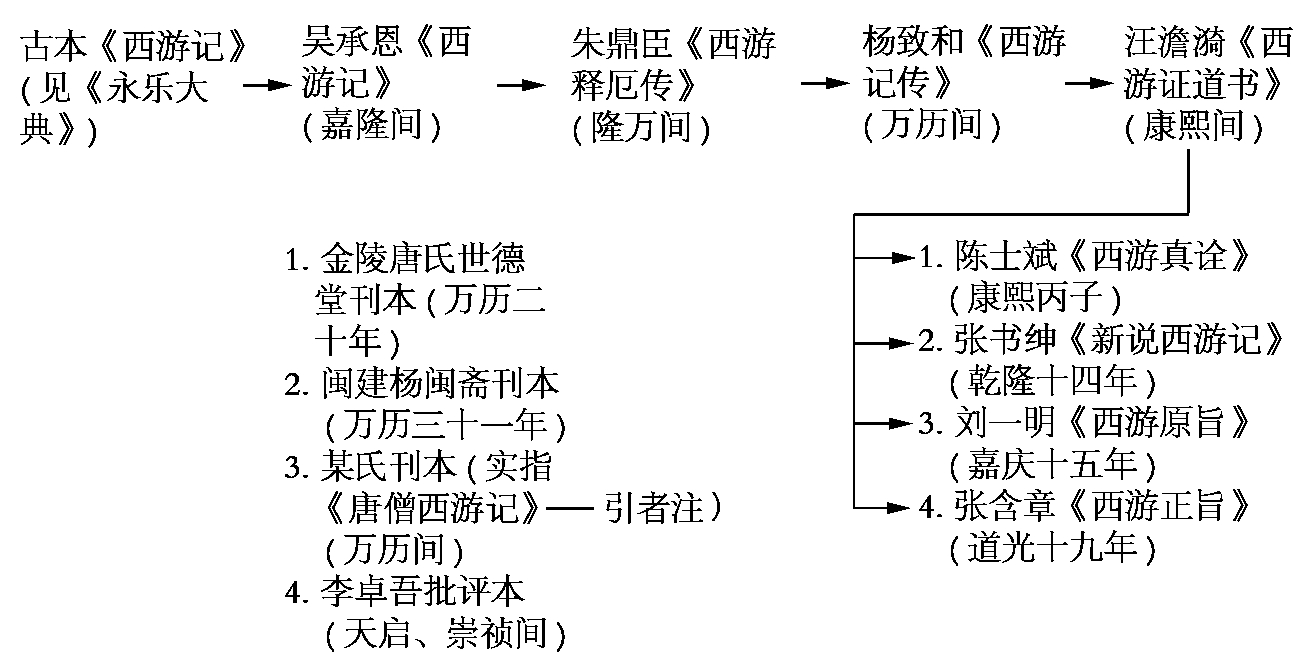

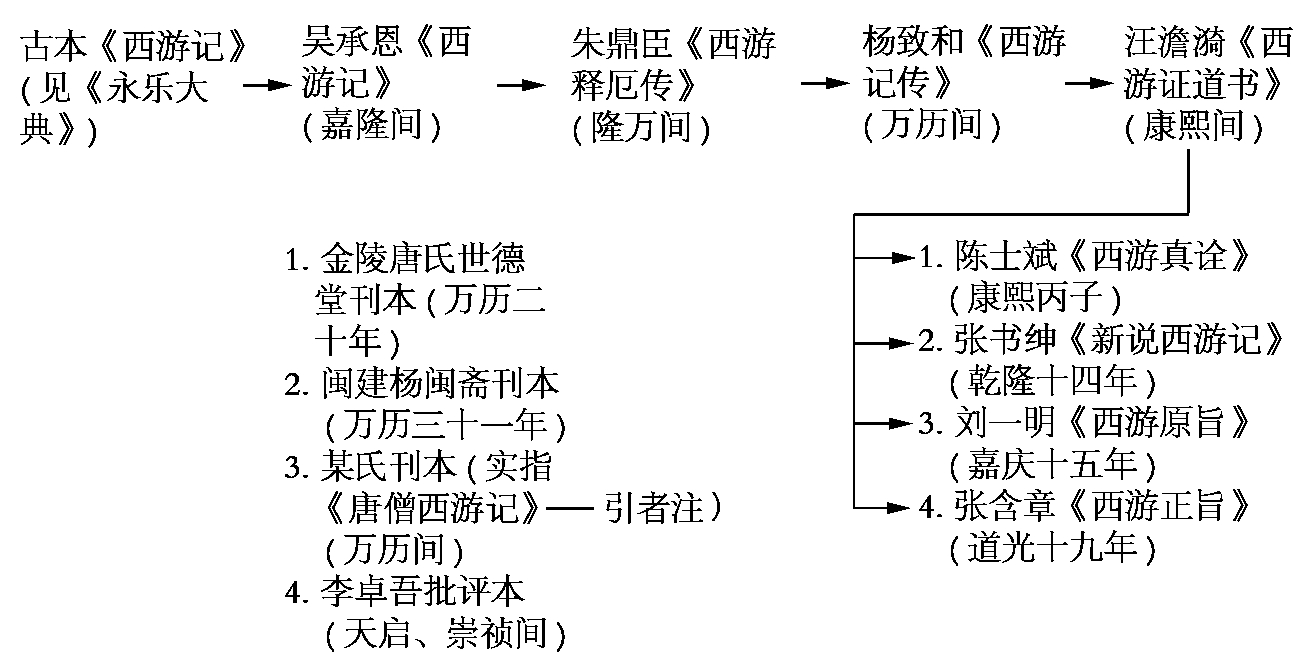

《西游记》成书后,雅俗共赏,风靡于世,于是竞相翻刻梓印,从而形成了复杂的版本系统。随着各种版本的相继发现,各种关系交织夹缠,如全本与简本的关系,包括不同的全本与不同的简本之间的关系,原本与笺评本的关系,世本与祖本的关系,明本与清本的关系,等等。它们或错综交杂,或相衔相衍,或漫漶重叠,不解其故者简直茫无头绪,即或是一些研究者也不免一头雾水。郑振铎有鉴于此,花费大量精力,溯流探源,爬罗剔抉,终于依据其刊刻的时间顺序和内部的逻辑线索,全面厘定《西游记》明清两代各种版本的演变轨迹。现据《〈西游记〉的演化》转录于下:

我们从表中可以看出,《西游记》的祖本是《永乐大典》古本,吴承恩本是百回本原本,从万历到崇祯间先后产生了四种明刊翻刻本,同时还有朱本和杨本两种明简本,然后便是清初汪澹漪笺评本《西游证道书》,并以此为母体,衍生出四种清刻笺评本,其中《新说西游记》系按李评本并参照汪本翻刻,总计明清两代共有《西游记》各类版本十二种。虽然不能说此表已经将明清两代的《西游记》版本囊括殆尽,以及此表中的每一种版本之定位完全准确无误[17],但平心而论,在《西游记》研究史上,这是第一次将各种版本胪列出来的“明细表”,《西游记》文本演化的轨迹从整体上已一目了然,从而基本解决了版本错杂无序、混沌不清这一《西游记》研究中的“难题”。而对于《西游记》版本研究,它以其多方面的线索,连同其中的错讹,开拓了宽阔的讨论空间,提供了研究的基础和方向。我们完全可以认为:这是《〈西游记〉的演化》这篇世纪宏文的最重大的贡献。

其四,第一次评述了《西游记》神魔故事的集合方式和结构特征。

作为神魔小说,《西游记》故事的集合方式和结构方式,有着自身鲜明的特征。郑振铎对此问题也进行了重点评述,在《〈西游记〉故事是如何集合的?》专章中提出了许多精辟的见解。首先,他将《西游记》的整体内容分割成孙行者闹天宫记、唐太宗入冥记、唐三藏西游记三大相对完整、独立的内容板块,如果考虑到“陈光蕊、江流僧”故事的特殊性,那么,“其所集合的故事的‘单元’,不止是三个而是四个了”。其次,他指出“唐三藏西游记”是整部作品的主体,“内容最繁赜”,其九九八十一难,按其除魔故事本身的逻辑,实际上可以合并为四十一个故事,它们丰富多彩、变幻莫测,“构成了五色迷人的一部西行历险图”。最后,也是最富创见的地方,郑振铎把《西游记》的结构命名为“蚯蚓式结构”,即“《西游记》的组织实是像一条蚯蚓似的,每节皆可独立,即斫去其一节一环,仍可以生存”。这是吴承恩的天才创造。在此之前,我国古典长篇小说已有了《三国演义》的网式结构,《水浒传》的链式结构。所谓网式结构,便是经纬相织,纵横交错;所谓链式结构,便是环环相扣,陈陈相因,最后首尾相接成链;加上《西游记》的“蚯蚓式结构”,中国古典小说的结构方式大为丰富。这不能不说是吴承恩艺术实践的伟大功绩。而创作实践需要理论的总结,正是郑振铎将它上升到理论层次,全面总结、分析了《西游记》的结构特征,并赋予其一个响亮、不朽的名字,所以我们在称赞四百年前吴承恩的天才创造的同时,也将由衷地感谢郑振铎学术慧眼的发现和如此精辟、透彻的概括。

任何学术活动都受到时代精神的推动,但也必然带有这一时代条件的局限。郑振铎的《〈西游记〉的演化》也同样如此,它一方面受五四新文化浪潮的影响,特别是这一时期大量新史料集中发现的惠赐,得以在《西游记》研究中创下如此丰富的学术成果;但另一方面,由于他的许多研究是属于开拓性的,草创维艰,疏漏错失在所难免;还有当时虽有大量新史料发现,但多数仍在深藏之列,难以从容、仔细阅读,故而有些问题还来不及作广泛而深入的研究,因仓促断言而不免有误。比如,他指责真诠本“乱删乱改”,其实是将它与证道书本混淆了,没有对两者进行仔细的甄别。又比如,他将杨闽斋本、唐僧本与世本并列,但同时又说杨闽斋本唐僧本出于世本,明显是矛盾之论。再比如,他高度评价鲁迅对《西游记》古本存在之可能性的预言,但同时却没有注意到胡适也曾有同类的预言,从而在祖本问题上对之进行了一些不合事实的批评。从学术规律和发展的眼光来看,这些问题,明显系学术条件的局限使然,实难完全避免,也是白璧微瑕,丝毫无损于这篇世纪宏文的崇高地位。学术之流,代代承传,借用鲁迅当年的话,订正、解决这些问题,仍需“诚望杰构于来哲也”。