一、冰泮发蛰、百草权舆:作为《西游记》评点发轫的世本

据目前版本资料,可知现存百回本《西游记》最早刊本是明代万历二十年(1592)金陵世德堂梓行的《新刻出像官板大字西游记》,简称世本。该本曾遭长期湮没,幸孙楷第1931年域外访书时于日本村口书店发现,1933年北平国立图书馆随即购入,同年由郑振铎《〈西游记〉的演化》首次披露,国人始知有此明刻百回本《西游记》。现依孙楷第《日本东京所见小说书目》(以下简称《孙目》)所载列其版本概况(资料)如下:

新刻出像官板大字西游记二十卷一百回(村口书店)

明万历间世德堂刊本。题“华阳洞天主人校”,“金陵世德堂梓行”。卷九、卷十、卷十九、卷二十又题“金陵荣寿堂梓行”、“书林熊云滨重锲”。图刊正文中,左右各半叶为一幅,颇古雅。字写刻,半叶十二行,行二十四字。亦端整可观。首陈元之序。

又,因孙氏于异域私人书店观书匆匆,所记简略,故列入《孙目》的版本资料颇感不详。现综合《孙目》和后来学界之研究,并参验台北天一出版社影印本补充于下:

封面、扉页未见。目录页首题“新刻出像官板大字西游记”,尾题“出像西游记”。各卷首题略有差异。全书分二十卷,以宋邵雍《清夜吟》诗“月到天心处,风来水面时。一般清意味,料得少人知”二十字为目,每卷五回。目录页每五回回目前分别题“月字卷之一”、“到字卷之二”等,依次类推至“知字卷之二十”;正文每卷首书题亦同,唯三、四、十四卷缺卷目。

卷首有《刊西游记序》,序前题“秣陵陈元之撰”,序后题“时壬辰夏端四日”。(按:孙楷第尝云:“世德堂本为原刊本,则以作壬辰万历二十年为是。”)《序》半叶六行,行十二字。

有插图及批注。图散插正文中,每回一到三幅不等,凡一百九十六幅。每幅图配有题辞,如第一回两幅分别题为“灵根育秀”、“心性修持”,第一百回两幅分别为“唐三藏取经回东土”、“五圣归西作佛成真”。所题与文中内容相契,字数不求整齐划一。批注无回前评、回后评和总评,只有少量夹批,分单行和双行小字注两种形式。

该本收藏多辗转,今存台湾故宫博物院。台北天一出版社和上海古籍出版社有影印本行世。

世本系《西游记》善本,有残缺,但究竟残缺多少,以及残缺于何处,各家所论多有出入。现通行本人民文学出版社版《西游记》(人文本)谓残缺者为第十四、四十三、四十四、六十四、六十五、八十七等五回,并称已“根据‘书业公记’本(即张书绅评注本《新说西游记》——引者注)把它补齐”[1]。从而成为最具权威性的现代点校本[2]。江苏古籍出版社《新批本〈西游记〉》苏兴、刘兴汉《校评说明》称残缺的是第十五、三十七、三十八、四十四、六十五、七十四、七十八诸回,且“悉用李评本相应回目的文字补足”[3]。检台北天一出版社影印本,可知残缺处实为第十五、四十三、四十四、六十五、七十四、八十七等六个回目,另有若干地方有个别词句脱落。

我曾在《导论》中指出:陈元之《刊西游记序》(还有李评本袁于令《题辞》)“不仅开《西游记》评点批评的先河,也理所当然成为学术史的嚆矢”。这一评价的理论前提在于:世本不仅是现存最早的明代《西游记》刻本,而且是最早的《西游记》评点本。关于这一点,直接涉及明清《西游记》研究的形态、进程和理论成果,以及它在《西游记》学术史上的地位和作用,然学界迄今尚未得到充分的重视,故而还须作进一步论述。

评点是中国古代小说批评的主体样式,至明清小说评点已呈现出融注(注释)、评(评论)、改(改编)为一体的特征,由注向评、改转移的轨迹也甚为明显,金圣叹贯华堂刊本《第五才子书施耐庵水浒传》堪为其完备、成熟的范本。关于小说评点的一般形态,叶朗《中国小说美学》曾有所描述:

开头有个《序》,序之后有《读法》,带点总纲性质,有那么几条,十几条,甚至一百多条。然后在每一回的回前或回后有总评,就整个这一回抓出几个问题来加以议论。在每一回当中,又有眉批、夹批或旁批,对小说的具体描写进行分析和评论。此外,评点者还在一些他认为最重要或最精彩的句子旁边加上圈点,以便引起读者的注意。[4]

显然,这是研究者以金批、毛批、张批和脂批为参照的理论描述,事实上从早期评点萌芽达到这一“一般形态”,尚有一个较为漫长的演进历程。故而谭帆《中国小说评点研究》对此解释说:

这一段描述在总体上抓住了小说评点的形式特性,但这其实仅仅是对小说评点史上一些名著的概括,或者说,这是小说评点中最为完备的形态,而非小说评点的普遍形态。实际上,评点形态如此完备者在小说评点史上仅占极少数,大量的小说评点并不具备这一特点,或仅眉批、或仅旁批、或仅回末总评,而“读法”类文字在小说评点中更在少数。因而小说评点形态并非如以上描述那样正规划一,其自身有一个演化的线索,并根据不同的小说对象形成了不同的评点形态。[5]

根据这一理解,其《小说评点编年叙录》以嘉靖本《三国志通俗演义》(嘉靖元年,1522)开篇。该本首置庸愚子(蒋大器)《序》、修髯子(张尚德)《引》各一,并有少量夹注,虽然文字不多,但对小说思想的揭示(如三国正统观),对历史典实的注释、对艺术特色的评析皆深中肯綮,并有深远影响,多为后世评本沿袭采用。以此为参照,产生于万历年间小说评点萌芽期的世德堂本《西游记》与之仿佛,当亦可作如是观,将它作为《西游记》评点本,似也无不当。

检验世本,除首置陈元之《刊西游记序》,尚有或出于校订者“华阳洞天主人”之手的夹批[6]。陈《序》虽短略,但言简意丰、辞近旨远,于后世《西游》研究影响至大;夹批至目前发现者仅八条,数量尤少,但其意义似不止于数量,而在于一个类(序跋、读法、批注)的存在。世本有序跋、有批注,三者中占其二,作为评点本殊无可疑。窃以为对陈《序》与夹批亟须进行深入的探究,尽可能详细地发掘出其中隐寓的文化信息、批评价值,凸现其在小说评点史和《西游记》学术史上的意义。

先说世本卷首之陈元之《刊西游记序》。

陈《序》由孙楷第最早引录介绍,然《孙目》所载序文“颇有错乱”,甚或“不成文义”[7]。究其原因,世本卷首陈元之《序》并无差错;系孙楷第所引录者为明刻《新镌全像西游记传》(杨闽斋本)卷首《全像西游记序》,而杨闽斋本为世本翻刻本,在袭用世本陈《序》时造成了诸多错讹和改动[8]。现已经学者指出和订正,可查阅朱一玄、刘毓忱编《〈西游记〉资料汇编》和刘荫柏编《西游记研究资料》。

陈《序》尾署“时壬辰夏端四日也”,据孙楷第定为万历二十年(1592),今人黄永年推测或为嘉靖十一年(1532),提前了一个甲子[9]。无论是万历二十年,还是嘉靖十一年,都处在明清小说评点的萌芽时期,唯后者直逼明清小说评点的上限嘉靖元年(1522)《三国志通俗演义》之庸愚子《序》,修髯子《引》;在《西游记》学术史上更是肇始权舆之作,是任何后世其他《西游记》序跋无可替代的原始文献。序文全文只672字[10],但内容十分丰富,涉及作者、刊刻过程、时代、订校以及文本批评等诸多方面,凝结着一个特定的时期对《西游记》的基本认识,直接奠定了后世《西游记》学术史的基础,可以说,它与《西游记》文本一起构成了一部四百年《西游记》学术史的母体。

其一,关于《西游记》的作者。

《西游记》世本刊刻时作者佚名,导致今日《西游记》研究一大疑团,经过上百年旷日持久的探究和争论,谜底至今未解。但学界逐渐形成一个共识:即陈《序》中包含着关于作者的一丝宝贵线索,并成为后人研究的一个必要的参照。《序》中说:

《西游》一书,不知其何人所为。或曰:“出今天潢何侯王之国”;或曰:“出八公之徒”;或曰:“出王自制”。

由于其时小说地位低下,作者不愿署名,《西游记》作者至陈元之时已无定论,只得作出以上推测。不过我们发现,这三个猜测(“或曰”)竟都与明代藩王府有关,即“侯王之国”,或具体的“八公之徒”(泛指王府门人)及藩王本人。这就给出了特定的范围和方向。

查《明史·诸王世表》,朱明王朝自太祖朱元璋始,历代先后封王立藩达五十家之多,其中有二十八个王府与明朝相始终。这些藩王文化素质高,经济条件优厚,且不参与国家和地方的行政管理(有闲),故而习文昌艺风盛,尤喜著书刻书,其刻书数量与中央各部门官刻并驾齐驱,占据半壁河山[11]。今见有关《西游记》与明代藩王府有关的文献有两份:一是明人周弘祖(嘉靖间进士,曾任御史、福建提学副使、南京光禄卿)《古今书刻》,载山东鲁王府刻书四种,即《群书钩玄》、《萨天锡诗》、《西游记》、《蓬莱图》;山东登州府刻书二种,即《西游记》、《海道经》,但皆一无其他著录和说明。二是明人盛于斯《休庵影语·西游记误》,称:“余幼时读《西游记》,至《清风岭唐僧遇怪,木棉庵三藏谈诗》,心识其为后人之伪笔,遂抹杀之。后十余年,会周如山云:‘此样抄本,初出自周邸。及授梓时订书,以其数不满百,遂增入一回。先生疑者,得毋此乎?’”[12]鲁府《西游记》不知为何书;周邸《西游记》当为九十九回本或百回本小说。考虑到明代的藩王府(包括鲁府和周邸)在古代刻书上的地位,这两份记载对认识《西游记》作者有重要意义。据考证,第一任鲁荒王朱檀死于服丹,历代鲁王好丹术,笃信道家,所刊图书多有道家著作,如嘉靖二十三年(1544),九世鲁王刊刻《诚斋易传》,又于嘉靖四十四年(1565)刊刻葛洪《抱朴子》内篇二十卷,外篇五十卷,今藏北京图书馆。《西游记》包含较多的崇道内容,极易引起鲁府的关注。故周弘祖所记颇有可能与小说《西游记》相关。周藩刻本亦多,嘉靖间周藩嵩岳主人刻《金丹正理大全》(道书全集之一),永乐间周藩定王朱刻医书《普济方》,其子周王有燉撰杂剧数十种,以“诚斋乐府”为总名,刻《豹子和尚自还俗》等杂剧。故周邸刻有小说《西游记》实在情理之中。

陈《序》这段话虽没有实指《西游记》作者究为何人,但指认与藩王府有关,这一点意义重大,已成为今日推测作者的必要条件。如黄永年认为鲁府刻《西游记》就是“百回原本的初刻本”,“刊刻的年代在嘉靖十一年刊刻陈序本之前,可以姑且定它为嘉靖初年”,而登州府刻本则“也许是鲁府《西游记》的重刻本”,并因此提出:“陈元之《序》认为就是某藩王即鲁藩或藩府宾客所作,但只是个推测。”[13]又如黄霖据此提出了具体的新人选:嘉靖时鲁端王朱观(或门人),直接与所谓“天潢何侯王之国”挂钩[14]。沈承庆力主李春芳说,其一大理由是李春芳身为宰辅,“王公相平级”,“以王影相”,采用这种“套级”的办法,其旨意即在迎合陈《序》的这一规定[15]。也有论者将陈《序》与盛于斯《休庵影语》说的周邸九十九回抄本或周如山“增入一回”而成的百回本《西游记》联系起来,认为《西游记》作者为周王府中人。甚至坚持吴承恩说的学者也认为找到了新史料,那就是70年代出土的吴承恩墓地,特别是写有“荆府纪善”四字(或曰“荆府纪善射阳吴公之柩”十字)的棺材挡板,终于与藩王府搭上了关系。反之,那些与藩王府无关的人选,如唐新庵、许白云诸人,其立论总显苍白无力,其原因即在不符合陈《序》给出的先决条件,立论上存在先天的弱点。

其二,关于《西游记》文本(刊本)的问世。

《西游记》是世代累积型集体创作,早在民间流传,世本是其作为百回本小说问世的标志。陈《序》透露了刊本问世的过程和实际情况。其中说:

唐光禄既购是书,奇之,益俾好事者为之订校,秩其卷目梓之,凡二十卷数十万言有余,而充叙于余。余维太史、漆园之意,道之所存,不欲尽废,况中虑者哉?故聊为缀其轶《叙》叙之。

这段话告诉我们:万历年间已有长篇章回小说《西游记》成书流传,诚如胡适所言,成为西游故事流传的最大集合体。大约在万历二十年(1592)前,书坊主金陵世德堂唐光禄购进了这部书,读后深以为奇。商人牟利的动因使他立刻决定刊刻这本奇书,于是他请人(华阳洞天主人)校订、润色,分成二十卷一百回,并请了一位名人(陈元之)作序推介,终于在万历二十年以世德堂的名义正式刊刻行世。

目前对其中的许多问题模糊不清。如“华阳洞天主人”生平无考,故而他是如何对唐光禄所购原本进行订校(也即再创造),我们不得而知;又因世本无凡例一类文字,故其思想和美学原则也无所考究;陈元之《序》称“缀其轶《叙》叙之”的所谓“旧叙”仅录有一小节文字,其基本面貌不详;等等。但是世本刊刻的动因、过程、刊刻年代,以及校者、序者(包括他写序的经过)、全书的卷目和字数等信息是清晰的。据此可以确认,世本是现存最早的《西游记》刊本,也是百回本《西游记》小说问世的标志,不过其有底本依托,而非原创之作,所依本子或以为抄本,或以为“吴氏书”初刻,现学术界常称“旧本”、“旧叙本”、“前世本”等(对这一问题后文有详论)。

其三,关于对《西游记》的基本认识。

明代是《西游记》学术史的发轫期,明人已发表了极富创见的认识,其中尤以陈《序》为最早、最集中,并最有系统性。就学术线索而言,它既保存了前人的认识(《旧叙》一节),又在此基础上提出了不少新见;就理论内容来说,《陈序》不仅揭橥了小说的主旨,而且也对小说的艺术审美特征进行了有益的探索。现择其要者予以评述。

对于《西游记》的主旨,陈《序》首先引录《旧叙》说:

其《叙》以为孙,狲也;以为心之神。马,马也;以为意之驰。八戒,其所戒八也;以为肝气之木。沙,流沙;以为肾气之水。三藏,藏神、藏声、藏气之三藏;以为郛郭之主。魔,魔;以为口耳鼻舌身意恐怖颠倒幻想之障。故魔以心生,亦心以摄。是故摄心以摄魔,摄魔以还理。还理以归之太初,即心无可摄。此其以为道之成耳。

这段话充满象征隐喻意义:以狲、马为心意本真的借代,将魔视为达到心意本真的“恐怖颠倒幻想之障”,认为《西游记》降妖除魔,其旨即在“摄心以摄魔,摄魔以还理”,最终实现“归之太初”、“心无可摄”,也即原初心意本真(“道之成”)的境界。总之是把《西游记》理解为修心养性的哲理书。这不仅是原叙者的认识,也反映了明代心学影响下的普遍认同。对此,陈元之是赞同的,故他紧接着说:“此其书直寓言者哉!”又进一步发挥说:“彼以为大丹之数也,东生西成,故西以为纪。彼以为浊世不可以庄语也,故委蛇以浮世。委蛇不可以为教也,故微言以中道理。道之言不可以入俗也,故浪谑笑虐以恣肆。笑谑不可以见世也,故流连比类以明意。于是其言始参差而俶诡可观;谬悠荒唐,无端崖涘,而谭言微中,有作者之心,傲世之意。夫不可没已。”并与太史公“天道恢恢,岂不大哉!谈言微中,亦可以解纷”、庄子“道在屎溺”等思想相互印证,反复论述人的心意状态和修心养性之道。

值得注意的是,陈《序》除了渲染心性之学,还首次引入了两个道家的概念:“大丹之数”、“东生西成”。阎凤梧、李安纲解释说:“金丹学认为,金丹出产在东方,却必须到西方培养,才能成就;还必须再回东方,才能得到永固。……所以小说中孙悟空西游学法,唐僧西游取经,其目的都是要把从东方生出的金丹送到西方去长成,然后再取回送到东方来。‘西以为纪’,就是陈氏对于书名《西游记》三字的解释。”[16]查世本夹批中也出现了道教的内容(详见后)。如将两者并案考究,或能显示出某些必然性。无论如何,在世本中这一并不强烈的道教意识恰恰成了后世证道求丹学说的最初渊薮。

陈《序》对《西游记》的另一个基本认识,是简扼地说明了小说的艺术审美特征:浪谑笑虐以恣肆,其言参差而俶诡可观。其中说:

余览其意近跅滑稽之雄,卮言漫衍之为也。

余维太史、漆园之意,道之所存,不欲尽废,况中虑者哉!故聊为缀其轶《叙》叙之。不欲其志之尽湮,而使后之人有览,得其意忘其言。

文中“太史”即指司马迁所谓“谭言微中”,“漆园”即指庄周所谓“道在屎溺”。“得意忘言”语出《庄子·外物》:“言者所以在意,得意而忘言。”魏晋时王弼又发展成一个精深的玄学命题:“言意之辩”。陈元之认为《西游记》的审美特征在于以“滑稽”“卮言”,即以谬悠、荒唐的神魔故事来传达深刻的思想,呼吁大众撇开其神魔外衣,在浪谑笑虐、参差俶诡的描写中领悟修身养性的真谛,达到宁静无欲、鸢飞鱼跃的人生境界。

这就涉及对小说价值的评价问题。陈《序》一反千百年来轻视、鄙夷小说的文学观念,竭力提倡稗史野言的地位。针对有人(其实是陈元之有意假设)提出《西游记》是“非君子所志”的“丘里之言”、“东野之语”,“以为史则非信,以为子则非伦,以言道则近诬”之类观点,陈元之予以断然驳斥。他说:

否!否!不然!子以为子之史皆信邪?子之子皆伦邪?子之子史皆中道邪?一有非信非伦,则子史之诬均。诬均则去此书非远。余何从而定之?故以大道观,皆非所宜有矣。以天地之大观,何所不有哉?故以彼见非者,非也;以我见非者,非也。人非人之非者,非非人之非;人之非者,又与非者也。是故必兼存之后可。于是兼存焉。

在当时小说地位低下、神魔小说草创尚不为人熟知认可之际,陈元之能有这样的认识是非常可贵的。他认为正史未必可信,诸子未必合乎常伦,正史和诸子皆未必中道,所以不能轻易非议小说,主张“两者必兼存之后可”,体现出他一种先进的文艺观,也充分显示了他兼收并蓄、豁达通融的文化胸怀。在文学史上,以文为宗者莫过韩愈,然他也主张文无定法,文章之道,贵乎张弛开阖,不拘一格;虽鬼怪荒诞,只要不损害孔孟之道,以文为戏,又有何不可呢!他一方面与张籍、裴度等正统文人论辩,公开宣称:“昔者夫子犹有所戏,《诗》不云乎:‘善戏谑兮,不为虐兮。’《记》曰:‘张而不弛,文武不能也。’恶于道哉!”一方面亲自创作了《毛颖传》、《祭鳄鱼文》等俳谐诞幻、带有小说意味的作品。两相对照,陈元之的看法与一代文宗一脉相承。可以说,陈《序》中的这些真知灼见对于中国小说的发展,起到了积极的推动作用,陈元之与李贽、叶昼、陈继儒和公安三袁等人,都是明清之际推崇小说、提高小说地位的理论先驱。

再说世本中夹批。

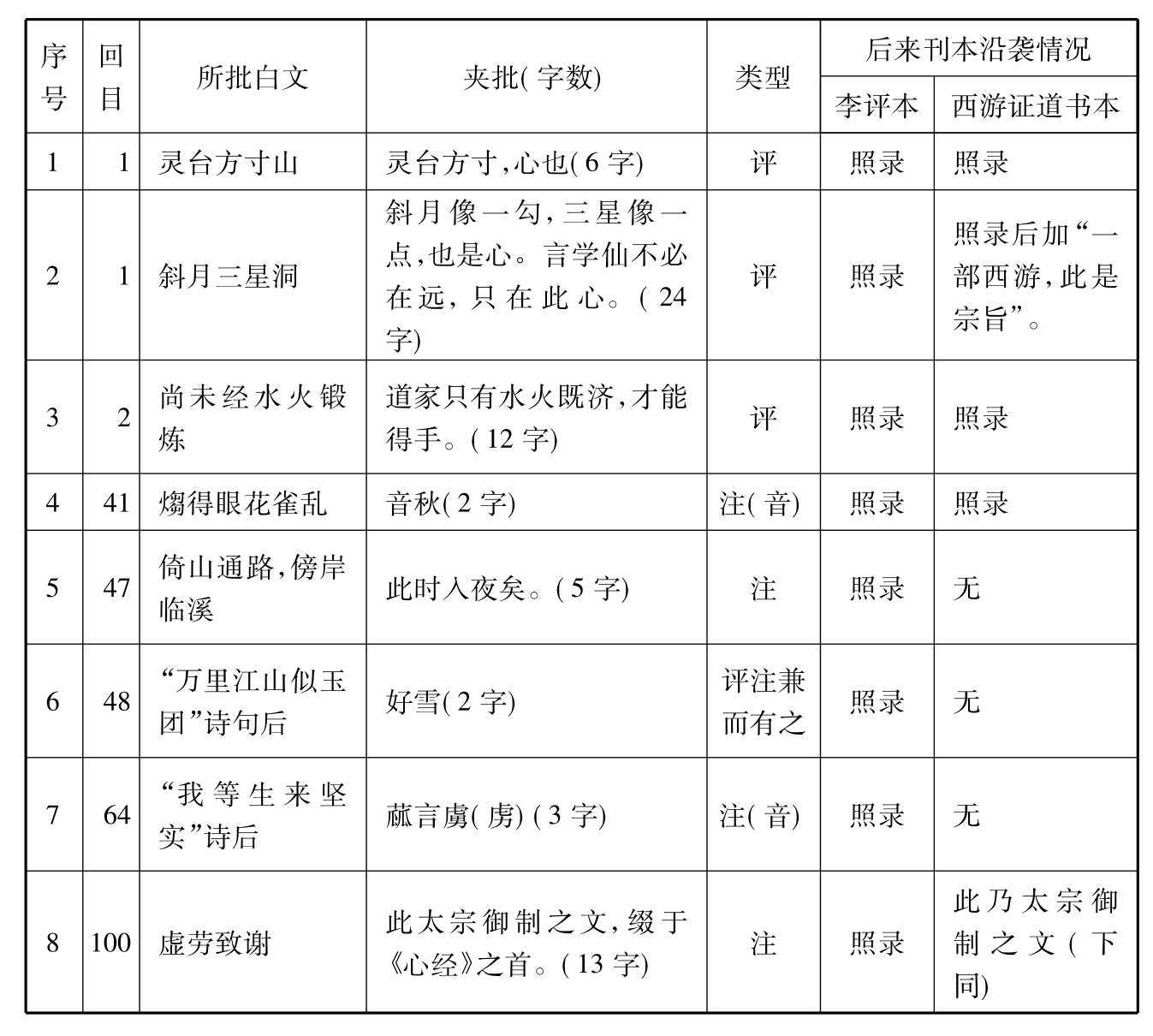

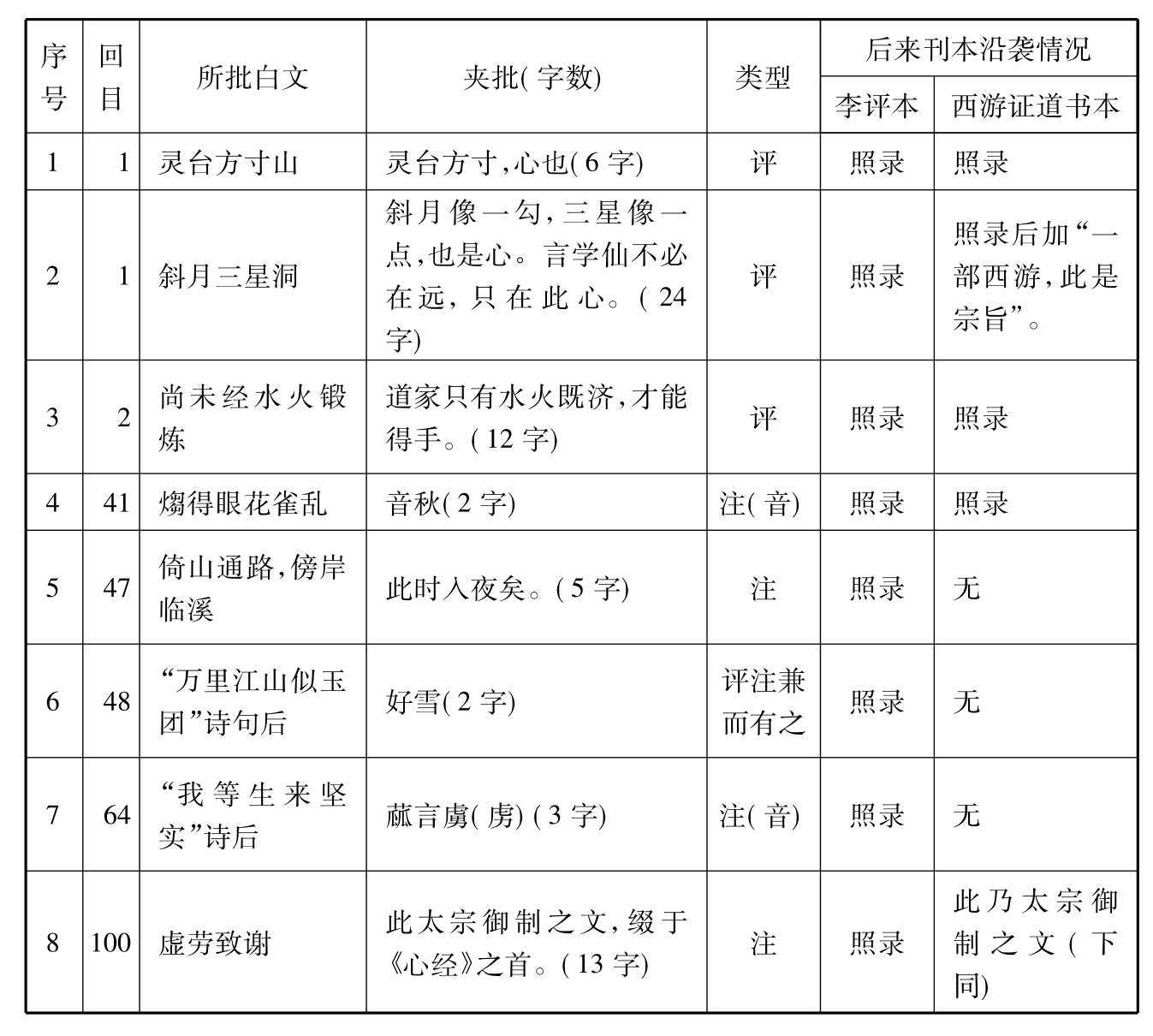

现已发现的八条夹批凡67字,涉及第一、二、四十一、四十七、四十八、六十四、一百等七个回目,其文字有长有短,所批角度、作用不一。现将其基本情况列表示于下:

对上表先行说明两点:

其一,表中八条夹批分属注、评两种类型,其中注四条,评三条,一条评注兼而有之,符合明代早期小说评点以注为主、以评为副的特征。其二,八条注在后世刊本的沿袭中可见出重要性:李评本全部原封不动予以照录,其他两本据世本翻刻的明刻删节本杨闽斋本和唐僧本(上表未列入)除有两条随白文已删外也予以照录,其间偶有个别字数调整。如杨闽斋本在第2条末句作“只言此心”,句末加一“中”字。《西游证道书》因是删节本,第5条、第6条、第7条因所批白文为韵文遭删节,故告阙如。

现将八条注的具体情况按由注到评、由简而繁的顺序做逐一介绍如下:

第4、5、7、8四条属注,其中第4、7两条注音,第5、8两条注义。第7条:第六十五回“木仙庵三藏谈诗”叙唐僧在荆棘林被树精摄至木仙庵,竹精拂云叟出场诗“我等生来坚实”中有“葛藤谜语,萝蓏浑言”句,世本夹批“蓏音虜(虏)”三字。查《汉语大词典》,蓏音luǒ,虏音lǔ,夹批系单纯为生僻字注音,且所注精确无误(按古音的标准而言),似无深意。第4条亦注音。第四十一回“心猿遭火败”叙孙悟空与红孩儿怪相斗,被三昧真火“煼得眼花雀乱”,在“煼”字后夹批“音秋”两字。然情况比较复杂,其中可见出更多的信息内涵:一、“煼”字在此前已多次出现,如第七回叙猴头被老君“推入八卦炉中”,“将火扇起锻炼”,“把一双眼煼红了,弄做个老害病眼,故唤作‘火眼金睛’。”评注者皆失注,一直到此回才想起来注“音秋”,不无漫不经心之嫌,据此或可推猜测世本评注者不止一人,或非一次完成。二、“煼”字是名副其实的生难字,今人文本也有注:“煼(chǎo)——熏的意思。”[17]该本以世本为底本校理,然无视世本夹批的存在,大约以为“音秋”有误。其实不然,个中当另有含义在。查《汉语大词典》,“煼”字有两解:一同“炒”,二作“熏”,其依据在《广韵》、《集韵》,联系书中描写,本句中作“熏”其意甚明,然上述辞书和音韵学著作皆未有注音“秋”者,确乎不知夹批竟出于何典。承华东师范大学陈璧耀先生赐函见告:“音秋”未必错注。不过它涉及古文字音韵问题——“精庄互谐”的语音现象。煼字是形声字,从火芻声。芻有二音:chú和zōu,而秋音qi(o)ū与zōu只有洪细音的不同,根据古代语言法则,两者应可相谐,所以世本有此“音秋”之注。当然这仅是汉语学家的一家之辞,究竟根据什么,尚待细考。但有此一解,亦已可知人文本将其音注作“炒”,将其义注作“熏”,捏合“煼”字两解,未免简单化,且显得不伦不类。

第5、8两条注旨在释义。第5条:第四十七回“圣僧夜阻通天水”叙唐僧师徒夜阻通天河,作者以一篇韵语描写河边一村庄,其中首联为“倚山通路,傍岸临溪。”夹批:“此时入夜矣。”只与书中“天色已晚”、“趁月光再走一程”等语印证呼应,点明时间而已。而第8条释义含义颇丰,尤可重视:第一百回“径回东土”叙唐僧取回真经后赴中土复命,唐太宗御制《圣教序》文以彰其功,并自谦曰“才愧珪璋,言惭金石”,“甚不足称,虚劳致谢”。此时有单行夹批:“此太宗御制之文,缀于《心经》之首”。《圣教序》全名《大唐三藏圣教序》,收入《全唐文》卷十。《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷六云:“帝先许作经序,国务繁剧,未及措意。至此法师重启,方为染翰。少顷而成,名《大唐三藏圣教序》,凡七百八十一字,神笔自写,敕贯众经之首。”近人丁福保编《佛学大辞典》“圣教序”条云:“唐太宗制。述玄奘法师至西域求经译布中夏之事。后有高宗在青宫所作《述圣记》。末附玄奘所译《心经》。弘福寺沙门怀仁集王羲之草书以勒石,今按原文,记作于太宗贞观二十二年。至高宗咸亨四年始立碑。”又据今人张义壮引《辞海》、《辞源》介绍:太宗崩,高宗登极,将其序、记刻石立碑,且传世者有四:(1)《雁塔圣教序》,褚遂良正书,永徽四年(653)立,藏慈恩寺大雁塔下;(2)书法家王行满正书,显庆二年(657)立河南偃师(玄奘出生地);(3)《同州圣教序》,龙朔三年(663)立于同州(今陕西大荔);(4)《集王书圣教序》,唐长安弘福寺僧怀仁集王羲之行书。序、记二文后,又刻玄奘所译《心经》及润色、镌、勒诸人职官姓名,立于唐高宗咸亨三年(672),藏于西安碑林。四者中尤以《集王书圣教序》为墨宝极品[18]。吴承恩(吴氏是否为《西游》一书作者,本文存疑;然为叙述之便,作者处迳用吴名,仍示存疑之意。下文同)巧用《圣教序》是《西游记》神来之笔,故而该条批注实为恰到好处,“此太宗御制之文”揭示史实,“缀于《心经》之首”有异于“敕贯众经之首”的史实,表现出吴承恩的艺术匠心,或系按西安碑林怀仁勒石集王羲之书而出。据此可知,世本所注夹批堪为恰到好处。又及,今人文本注释《圣教序》条谓“今所传刻的碑文,有褚遂良及集王羲之的书法两种”之说有误[19]。

第1、2、3三条属评,与注音注义相比,具有更多文化的含量、更为突出的批评意识,毋庸置疑是世本夹批的核心和精华。其中前两条可合二为一:第一回“灵根育孕源流出、心性修持大道生”叙美猴王为求长生之术,编筏渡海,寻仙求道,至西牛贺洲地界遇樵夫指点,言“神仙住处”在“灵台方寸山,斜月三星洞”。在此句中间和文末紧接两条双行夹批。第一条夹批:“灵台方寸,心也”;第二条夹批:“斜月像一勾,三星像一点,也是心。言学仙不必在远,只在此心。”两条互文见义,皆指“灵台方寸山”和“斜月三星洞”的隐寓之义为“心”;同时点明《西游记》的大旨在于修心养性。这一点最可注意:它一方面由文本“心性修持大道生”抽绎而出,符合美猴王求道及后来“收放心”历程的实际;另一方面也是明代心学思潮的反映,体现着一定的时代精神。将两者结合起来考察,应该说这两条批语比较贴切地揭示出《西游记》作者的创作意图和文本的客观意趣。它出现在开宗明义第一回,对于人们认识《西游记》带有一定的指导意义。李评本不仅照录这两条批语,而且复加注旁批云:“一部《西游记》,此是宗旨。”清代陈士斌《西游真诠》也直称心是“明大道之根源”,系作品“全部之统要”[20],由此足见其对后来《西游记》研究(评点)产生了巨大的影响。

第3条夹批在第二回,文本情节与上回密切相关,叙须菩提祖师教孙悟空入定坐关一类修道基本功,其说至于长生则是“窑头土坯”,因为“就如那窑头上,造成砖瓦之坯,虽已成形,尚未经水火锻炼,一朝大雨滂沱,他必滥矣”。就在“尚未经水火锻炼”之后,有夹批云:“道家只有水火既济,才能得手。”这一条批语与上述第1、2条夹批有关,涉及修心养性的方法和途径:“水火锻炼”泛指各种修炼之法。但其最可注意者在于:第一次直接将作品与道家思想联系起来,或者说以道家思想来诠释《西游记》。查“水火既济”语出《周易》。“既济”为八八六十四卦之六十三卦,离下坎上( ),是一种吉卦。《象》曰:“水在火上,既济。”《彖》曰:“既济‘亨’,小者亨也。利贞。刚柔正而位当也。”古人以事物相互交感象征变化、有前途,为吉卦。如泰(

),是一种吉卦。《象》曰:“水在火上,既济。”《彖》曰:“既济‘亨’,小者亨也。利贞。刚柔正而位当也。”古人以事物相互交感象征变化、有前途,为吉卦。如泰( )卦:地在上天在下,阳气上升、阴气下降象征着天和地的交感变化。“是谓天地配亨,小往大来。”[21]任继愈主编《中国哲学史》解释既济(

)卦:地在上天在下,阳气上升、阴气下降象征着天和地的交感变化。“是谓天地配亨,小往大来。”[21]任继愈主编《中国哲学史》解释既济( )卦:“水在上火在下,水性润下,火性炎上,水上与火下的情势必然引起动荡,所以既济这一卦表示事情的顺利,有前途。”[22]《周易》是中国古代文化元典,其八卦学说也当为儒学源头之一,但批注者却把它与道家联系起来。将水(坎

)卦:“水在上火在下,水性润下,火性炎上,水上与火下的情势必然引起动荡,所以既济这一卦表示事情的顺利,有前途。”[22]《周易》是中国古代文化元典,其八卦学说也当为儒学源头之一,但批注者却把它与道家联系起来。将水(坎 )、火(离

)、火(离 )两卦运用于修炼(道家外丹术),并以水火既济(调和)为原则,道家原有,但用这一思想来评注《西游记》则是批者的首创。对此,有两点说明:其一,夹批并非无的放矢,因为文中明确提到“水火锻炼”之术,往下追探至第七回,也有道教祖师太上老君在兜率宫以八卦炉炼丹的描写。同时还与陈元之《序》中的道教内容相吻合。其二,这一条批语原本在注释“窑头土坯”一词,或为批者信手拈来,但事实上对后世《西游记》研究发生了深远的影响,或许可以说,它正是清代道家评本泛滥的最初源头。

)两卦运用于修炼(道家外丹术),并以水火既济(调和)为原则,道家原有,但用这一思想来评注《西游记》则是批者的首创。对此,有两点说明:其一,夹批并非无的放矢,因为文中明确提到“水火锻炼”之术,往下追探至第七回,也有道教祖师太上老君在兜率宫以八卦炉炼丹的描写。同时还与陈元之《序》中的道教内容相吻合。其二,这一条批语原本在注释“窑头土坯”一词,或为批者信手拈来,但事实上对后世《西游记》研究发生了深远的影响,或许可以说,它正是清代道家评本泛滥的最初源头。

第6条评、注兼而有之,然两方面作用都较简略。第四十八回“魔弄寒风飘大雪”叙通天河金鱼精灵感大王作法雪阻唐僧一行,在一首长篇咏雪诗上下阕之间,也即“万里青(人文本改作江)山似玉团”句后有夹批“好雪”两字,对这场鹅毛大雪及壮观雪景作了简约的评注。不过,人文本将其排入正文,颇令人不解。因为就该诗韵脚以及诗前曾两次出现“好雪”的语境来看,这里似不该出现“好雪”两字,当是评者批语无疑(查世本影印本果然如此),人文本整理者不及细察,遂将其误入正文[23]。

纵观陈《序》与夹批,世本的价值已得到了充分的凸现:作为最早的评点本,它把《西游记》文本发展推入到正常的轨道,从而与《三国》、《水浒》、《金瓶》并驾齐驱,同为明代四大说部奇书;作为一个丰富的信息宝库,在作者、刊本等方面,为后人认识《西游记》提供了许多珍贵的第一手资料,并提出了进一步研究的线索;它对《西游记》主旨和审美特征的揭示,是《西游记》学术史上最原初的文本批评,并为一部长达四百年波澜壮阔的学术史开启了序幕,开辟了方向,堪称第一块坚实的基石。在其中,我们应该看到:出版商世德堂主唐光禄、校订者(及夹批者)华阳洞天主人、作《序》者陈元之三驾马车,在不同的方面,以不同的方式,做出了各自的贡献,都值得我们赞赏和纪念。

),是一种吉卦。《象》曰:“水在火上,既济。”《彖》曰:“既济‘亨’,小者亨也。利贞。刚柔正而位当也。”古人以事物相互交感象征变化、有前途,为吉卦。如泰(

),是一种吉卦。《象》曰:“水在火上,既济。”《彖》曰:“既济‘亨’,小者亨也。利贞。刚柔正而位当也。”古人以事物相互交感象征变化、有前途,为吉卦。如泰( )卦:地在上天在下,阳气上升、阴气下降象征着天和地的交感变化。“是谓天地配亨,小往大来。”[21]任继愈主编《中国哲学史》解释既济(

)卦:地在上天在下,阳气上升、阴气下降象征着天和地的交感变化。“是谓天地配亨,小往大来。”[21]任继愈主编《中国哲学史》解释既济( )卦:“水在上火在下,水性润下,火性炎上,水上与火下的情势必然引起动荡,所以既济这一卦表示事情的顺利,有前途。”[22]《周易》是中国古代文化元典,其八卦学说也当为儒学源头之一,但批注者却把它与道家联系起来。将水(坎

)卦:“水在上火在下,水性润下,火性炎上,水上与火下的情势必然引起动荡,所以既济这一卦表示事情的顺利,有前途。”[22]《周易》是中国古代文化元典,其八卦学说也当为儒学源头之一,但批注者却把它与道家联系起来。将水(坎 )、火(离

)、火(离 )两卦运用于修炼(道家外丹术),并以水火既济(调和)为原则,道家原有,但用这一思想来评注《西游记》则是批者的首创。对此,有两点说明:其一,夹批并非无的放矢,因为文中明确提到“水火锻炼”之术,往下追探至第七回,也有道教祖师太上老君在兜率宫以八卦炉炼丹的描写。同时还与陈元之《序》中的道教内容相吻合。其二,这一条批语原本在注释“窑头土坯”一词,或为批者信手拈来,但事实上对后世《西游记》研究发生了深远的影响,或许可以说,它正是清代道家评本泛滥的最初源头。

)两卦运用于修炼(道家外丹术),并以水火既济(调和)为原则,道家原有,但用这一思想来评注《西游记》则是批者的首创。对此,有两点说明:其一,夹批并非无的放矢,因为文中明确提到“水火锻炼”之术,往下追探至第七回,也有道教祖师太上老君在兜率宫以八卦炉炼丹的描写。同时还与陈元之《序》中的道教内容相吻合。其二,这一条批语原本在注释“窑头土坯”一词,或为批者信手拈来,但事实上对后世《西游记》研究发生了深远的影响,或许可以说,它正是清代道家评本泛滥的最初源头。