《关于肖邦的日记》(摘录)——安德烈·纪德

1888年5月14日

啊!肖邦的这首《前奏曲》(我这里是在说第三号作品)与其说是苦恼,不如说成是永远撕开的灵魂被摧毁的忧郁的悲怆的哭泣声。那里面没有嚎叫,只存在那种如同打在海滩上的大波涛的声音,或者就像比抽泣后甘受苦恼还更娇媚的情感中断后,执拗地激起不安的声音。一方面,重音被沉重且含混的面纱覆盖,发出让人绝望的走调呻吟,仿佛要坠入无底的漩涡,永无止境的悲伤在混乱中半音半音地降着。

那是把人引向自我灭亡的绝路的、无法用泪水来缓和的绝望。(注:从曲调来考虑的话,纪德这里描写的不是第三号作品,应该是对第二号作品的描写。)

1888年10月29日

舒曼的《歌曲的结局》(由八首曲子组成的舒曼作曲《幻想小曲集》作品12《一八三七》的最后的曲子)给我留下了长时间难以磨灭的、深刻的印象。这是幸福即将结束的曲子,虽然回忆还能扬起欢快的声音,但对未来的预感已经开始让人泪流满面。

就像在眺望日落一样——看着世间的繁荣在照亮黑暗的幻影里,视线还久久不肯转移——应该没有别的曲子能把那种无法挽回往日幸福的失落表现得更好的了。就好像维克多·雨果在《和阿拉伯的女主人的离别》(《东方诗集》中的作品之一)中的构想一样不是吗?

知我者,世间无。(旧约圣经的诗篇中的一节)

1889年3月11日

埃希波夫[19]夫人在没有月光的夜晚演奏肖邦。尽显一种纤细。布兰德科夫是震撼人心的演奏。

1893年3月9日

莫扎特笔下的喜悦,是一种能让人永远都感受得到的喜悦。而舒曼的喜悦则如发热病一样,在啜泣和啜泣间出现。莫扎特的喜悦充满静谧,乐句就像平稳的思念一样,质朴而纯粹。就像水晶一样干净透明,所有的感情都装在里面,却已经被转调到天的调子一样的心的悸动。“分寸就是像天使一样感动”(朱贝尔)。要理解这句话,就要想象莫扎特。

1908年1月25日

柏林日报的问卷调查。

在瓦格纳逝世二十五周年之际“调查瓦格纳对全欧洲的艺术·知识阶级的最高权威者的影响,特别是他在法国国内的影响”。

我的回答如下:

“我讨厌瓦格纳这个人和他的音乐。这种强烈的厌恶感是从孩提时期就开始且越来越强烈的。这位超凡的天才不是让人们感动而是凌驾在人们之上。他让很多装腔作势的阶级主义者和文学者、愚人们以为自己喜欢音乐,让一部分艺术家相信天分是可以学习到的。德国恐怕除了他以外,还没有过如此伟大而又如此野蛮的人物了吧。”

1912年1月14日

……不,这和音乐诗相同的情况。升G调的这个和旋和经过升调后达成的,再对比从变调达成的和旋从意义上来说是不同的。即使是同样的音符构成的,对于敏锐的耳朵来说,也是不会和降A调的和旋混淆的。

1915年9月28日

音乐上的意图或心理上的意义,对于我来说常常形成些障碍。如果太在意想要抓住清楚的意义,我认为反而会错失作家想要表达的最本来的意义。

1915年11月12日

一行人恳请我为他们弹奏钢琴。他们的热心要求已经到了我无法拒绝的地步,爱德华兹夫人[20]为了给我鼓劲,坐到钢琴前弹奏起了肖邦的波兰舞曲。不可否认是流畅且有魅力的演奏,的确是内行都不及的弹奏方法,但意识性地使用的自由节奏(为了自由地表现感情而使某些节拍速度加快或减慢的演奏方法)是我非常不喜欢的。或者更正确地说,夫人完全不在意拍子的正确与否,唐突地加强重音,比起曲子的优美度来似乎更想夸耀演奏者的技术。这是在两个沙龙的中间,墙壁被金箔包起来的小房间里发生的事情,钢琴完全跑了调。菲利普·贝尔托罗[21]夫妇离开后,我也想借机跟着离开,但因为雨下得很大,爱德华兹夫人差人为我叫车,并趁这个空档把我带到了另一间房间的钢琴前。这是一间装饰了很多勃纳尔[22]画的漂亮的大沙龙,我开始弹奏降E大调《前奏曲》。就像和英国人讲英语就会用英式发音一样,我出于对夫人的尊敬,用和夫人刚才一样的自由节奏难受地演奏了大概12小节后就停止了演奏。

1916年2月17日

钢琴练习。长时间过多地执著于同一句经过句是无益的,有时甚至是有害的。过段时间再来反复练习可能更有收获。“忍耐”说的就是这样的反复练习。和浪漫相比是相差很远的。比起通过激烈手段夺取到的,循序渐进的方式更好。

诗歌创作时的深奥问题、对信仰和神的认识也是一样。乍看很唐突的启示,也是经历了之前下意识的漫长准备。这就是艺术作品孜孜不倦追求的,所谓忍耐的成果。

1917年4月19日

再一次探讨修正贝多芬的《悲怆》——在我的旅途中,这首曲子的几个经过句无时无刻都纠缠在我脑中。现在用音色很好的钢琴应该能很满足地演奏了吧。但是,当下,贝多芬的激情的表现已经不能像巴赫的冥想式的虔敬那样震撼我的心了。

1917年4月21日

复习了贝多芬奏鸣曲第一卷的全部曲目。我很难理解为什么现在的人们都用一种轻视的态度来对待他初期的奏鸣曲。有的东西就是越想抑制就越容易迸发,有一种新鲜的、强有力的推翻对抗的真髓。但充满悲怆的主题和毫无意义的重复让我难以忍受。

1917年11月12日

练习了那首贝多芬写的无聊的F调奏鸣曲(小步舞曲形式)——用苦行的心态。接着也练习了用托卡塔形式写成的最终章。不枉费我苦练颤音,果然比去年演奏得出色了些。

1917年12月22日

德国人试图从我们这拿走一切。我们试图从他们那学到一切——这句简单的话真是说到点子上了。

1918年4月18日

……我并不是主张说相信艺术只有在最新的外观中才能呼吸是错误的,但在我看来,重要的只是那些不因时代的改变而改变的东西。我并不想追赶什么潮流。我甚至想要跳出时代的束缚。

1921年5月14日

在米罗[23]的家中,我听了X小姐在异常的自信和魅力及完整的技巧下一口气演奏了夏布里埃[24]、德彪西(主要是练习曲)和肖邦(这练习曲演奏得极其平淡无奇)等人的曲子,大大辜负了我的期待,导致我12天来都不想打开钢琴的盖子。听了这样的演奏不想演奏钢琴是理所当然的!他们给我的喜悦和我自己弹奏时感受到的喜悦对比的话简直就不是一个级别的。但是,听了他们的演奏就会为自己的演奏感到害臊——当然感觉害臊本身就是错误的。这和看完普鲁斯特的小说后是一样的情况。

我讨厌高超的技巧。但这又常常威慑到我,所以为了能够轻蔑对待它,首先自己要练就高超的技巧。我想要确认我并不是伊索寓言里的那只狐狸。比如说,我虽然知道,也认为肖邦的《船歌》应该要比X小姐或大家弹奏的更慢更从容——但是,想要在大家面前尽情尽兴地演奏的话,一定要有可以更快弹奏的技术,特别是对于观众来说,一定要让他们感受到你是在他们都接受的基础上演奏的。那样快的演奏的话,就会变成华丽抢眼的音乐,而肖邦本来的价值和魅力就会损失殆尽。

1921年6月3日

这些日子,很顺利进行着钢琴练习。每天练习3小时。再次练习了肖邦的《船歌》。更快地弹奏它就如想象的一样,并不是那么的难。目的是达到了(我一听到高手的演奏就会立刻变得胆怯),但这种方式演奏的曲子就会完全失去个性、感情、甘美的痛苦。不论怎么说,这首非常值得喜爱的曲子所表现得正是这些要素。无上的喜悦中的忧虑。

每个音符最珍贵的意义,在已经不知道了的情况下,就会被认为绝大多数的音符是以整体的形式出现的。好的演奏是对曲子全体的解释。但钢琴家们却像舞台上的演员一样追求演奏的效果。而这种效果往往是以牺牲乐谱为代价的。演奏者们很清楚,我对曲子理解的程度越浅就越能使我震惊。在艺术领域,震惊如果不能马上转换成感动是毫无价值的。而在很多这样的场合,震惊却恰恰妨碍了感动的产生。

1921年12月1日

又开始了钢琴的练习。贝多芬的《奏鸣曲》——至少是曾经练习了很多,之后又不闻不问了的奏鸣曲——在今天,我很惊讶我能轻易地弹奏。但,这曲子的悲壮感让我感觉疲倦。最近,最能让我感到满足的是巴赫,大概我最热衷的是他作品中的《赋格的艺术》。这曲子几乎让人感觉不到人类的存在,让自己意识到的已经不是感情或热情之类的东西,而是一种称赞了。这是怎样的一种寂静啊!这是一种对超越人类的一切的多么伟大的认可啊!这又是对肉体的多勇敢的轻视啊!多么的平静啊!

1921年12月7日

每天埋头练习《赋格的艺术》30分钟。对于几天前所写的那些关于这曲子的评价,我现在开始认为是不正确的了。实际上,在这曲子里已经不能感受到平静和美了。那里有的只是精神的苦恼和试图歪曲形状的意识以及一点人情味都没有的、犹如法令般的严格。那是对数值的精神的胜利,是胜利前的最后一战。更有甚者,在束缚下仍然能通过束缚,与之对抗,或者说正因为有了束缚,继而能存在的戏谑、感动、温柔,概括起来说,就是一种和谐。

1926年10月12日

8号到达了居贝尔比尔(诺曼底地区的一个城镇)。每天都练习钢琴到精疲力尽的地步。一天练习六到七个小时。肖邦的降B小调奏鸣曲(除了葬礼进行曲以外),还有很多的练习曲和前奏曲,巴赫的两首G小调急板(勃拉姆斯编曲),还复习了阿尔贝尼斯[25]《La bapies》。同时也复习了还在背乐谱的舒曼的多数曲子。——我努力想和舒曼搞好关系。但是他的“展开部”让我很难忍受。不论主题有多完美,一半的曲子都很难找到让我继续演奏的动力。能称得上杰作的大部分是些很短的部分。

还完全记得《交响乐练习曲》的全变奏让我很高兴——至少经过两小时的练习我全部都想起来了——但是,最后曲子的中间部分怎么都想不起来就放弃了。

1927年10月13日

不论是哪首曲子,我唯一的练习方法就是背那曲子的谱。

1927年10月30日

“我只为了交换到肖邦的一首《叙事曲》,都可以给你所有贝多芬的交响曲,好好听着,是所有。”昨天大声说了这番话的阿里贝尔[26]是何等的有魅力啊!

1928年2月28日

从一个音阶向另一个音阶移动时三度和五度的音程间,通过回转变成六度,整体存在一种形成完全的和旋的关系。可以说,从一个音阶向另一个音阶移动时的振波数(虽然不知道准确的数字)必须是一定的,这理论对于所有的调性都是行得通的。

再进一步说,对于更高的振动来说,可能在视觉的领域或对色彩的知觉的情况下都一样,都可以看出这样的关系吧。眼睛和耳朵把这些关系的直观感受变成可能。更让我觉得很了不起的是,这两种感觉通过缓慢的习惯或某种驯化后,甚至可以体会到别的关系。而那种关系最初带给眼睛和耳朵的是不舒服的、不协调的感觉(大概,或者说一定就是,它们之间那时候没用一样的“公约数”)。

也就是说,小七度的音程和大二度的音程——前者是后者的回转——刚开始很长时间内,这两者都是很难听下去,让人想回避的。但之后,和加四度一样,越听越顺耳。这些音程每个都是从一个调转到另一个调,也就是说以转调为前提,耳朵也就渐渐能听习惯。

在现今这些已经被我们所熟知的、单纯的关系,对于我们日渐麻痹的感官来说已经没有多大的魅力了。我们的耳朵已经接受了曾经听着很不顺耳的加音程或减音程。同样的大七度和小二度也一样,耳朵没什么不习惯。在其他的领域来说,就像眼睛会被带有微妙不协调感的画面吸引,耳朵也会对这些不和谐的声音产生反应一样。

我们的感觉,可能无法变得更敏锐。但是,也许我们的感觉可以变得能共享更多的关系也不一定。

如果连协和音与和谐都不能追求,那么音乐应该朝什么方向发展呢?音乐正向一种野蛮靠近。才刚刚完美地从杂音中逃脱出来的音又再次向那里归去。曾经只有王公贵族才能登上的舞台,接下来将有商人现身,然后不远的未来还会有下层的人民登台。如果像这样,舞台被毁坏,那么最终舞台和街头又有什么区别?但是,这又如何是好呢?对这样的宿命的发展,试图反抗只是发狂的举动!在现代音乐中,协和音的音程对于我们来说,就好像“法国革命中丧失地位的贵族”一样。

1928年9月20日

是的,我知道,只要进行数小时的练习就能达到让我满意的演奏,也知道有时能像在听演奏会一样吸引到听众。但是,只要稍微间断,哪怕只是两天没练习都会产生比初学者还多的疑惑。而且这样的倾向还随着时间的增加而日趋严重。想着只要读到新的乐谱就会满足吧,但这也行不通。哪怕只想在短时间内弹奏好一首曲子(还必须事先记好曲谱),我也要在那期间一直坐在钢琴前。

复习了《Goyescas》[27]。

1928年9月25日

回到巴黎的第三天。稍稍进行了些钢琴的练习。之前写的东西是愚蠢的。今天弹奏得比以前都好。

练习了舒曼《新事曲》。对于这首曲子我发表过不当的见解。实际上这曲子缺乏全面的技巧,只有一种入门级别的精巧,但却表现出一种喷薄而出的灵感和纯粹的热情。灵魂略显平庸了点,但却拥有魅惑感、对共鸣敞开心胸的、完全的诚实感。跟他相比,瓦格纳怎么看都是个妄自尊大的音乐家。

1928年11月5日

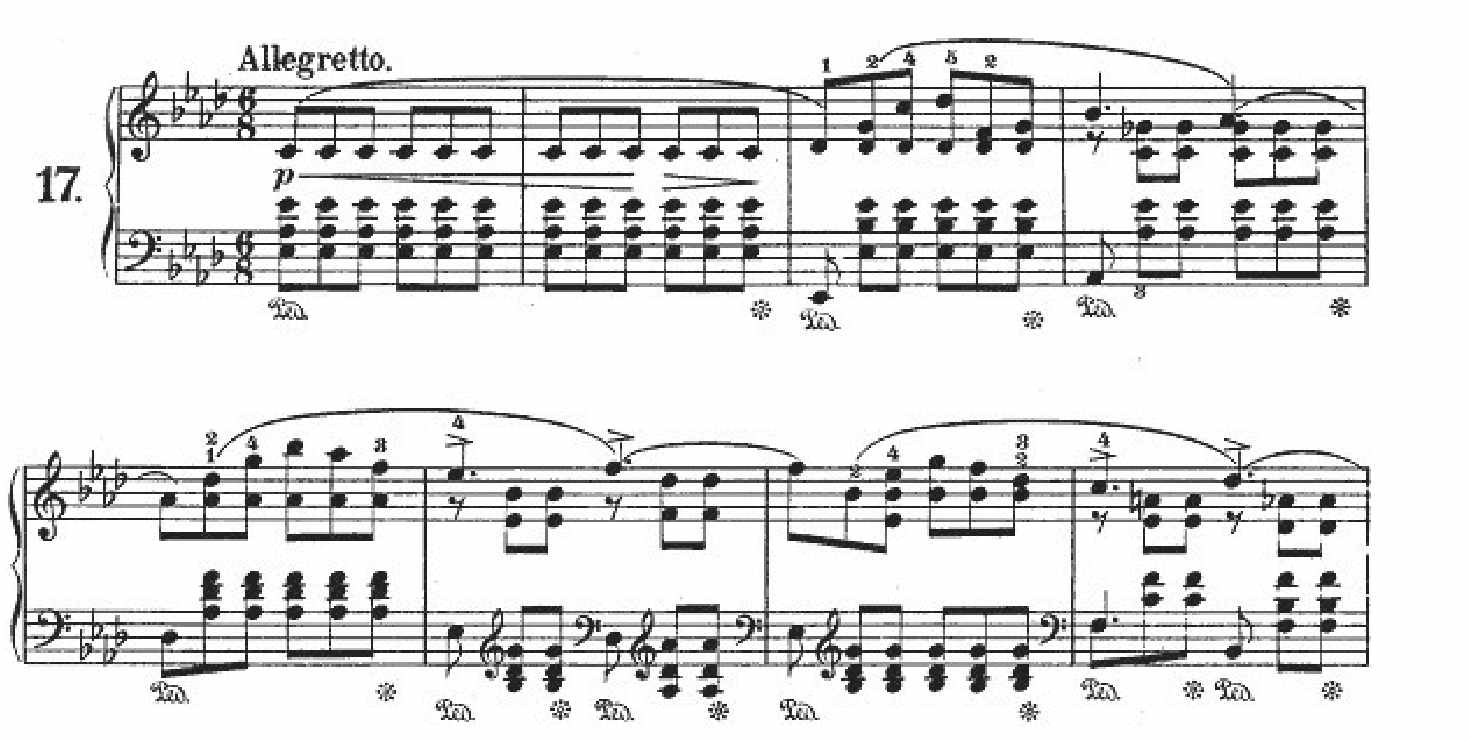

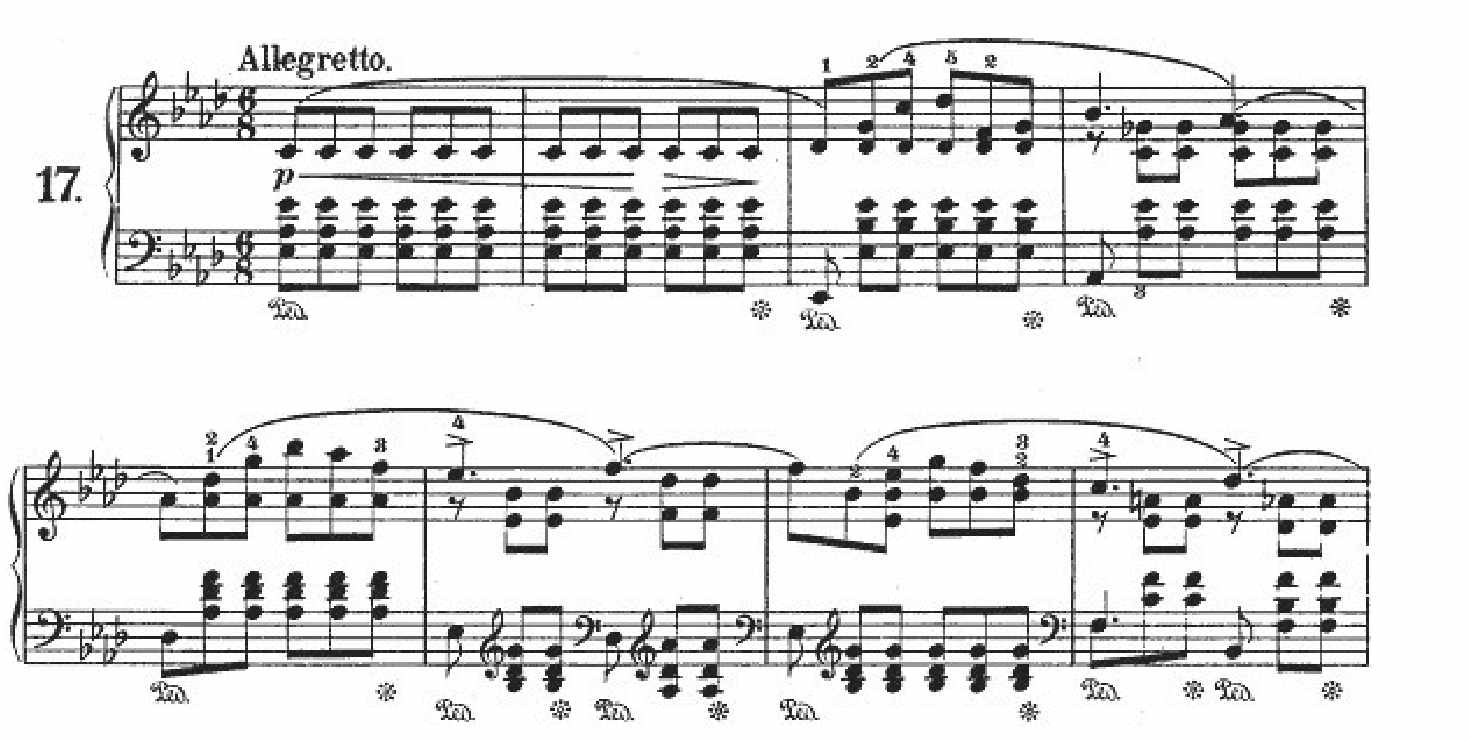

从埃菲尔铁塔播出的广播里,一个不认识的名演奏家(至少我不认识)把肖邦的《前奏曲》第十七号作品糟蹋得一塌糊涂。会有人听了这样的演奏觉得心旷神怡吗?那演奏里只有令人作呕的庸俗和装腔作势,还有那愚蠢的感伤主义。是什么促使他在各小节演奏中规则地加快拍子的?为什么伴奏渐渐淡出后却又不缓缓结束呢?又是为什么把与旋律同行的那些音当作配角,扑灭旋律周围所有的火花,只强调旋律呢?宛如当心愚昧的听众无法把他们清楚地区分开来一样。

我相当讨厌这种做作的演奏技术。这完全违背了肖邦的美学。贝利尼[28]式的稍带歌唱式的音乐则另当别论,从键盘的这端到那端,全部都要平均分配,这样的旋律部分会唤起不断蠕动中的非物质世界的风景,一定要深深沉浸在通过别的音创造出来的友好的氛围中——我这样深信。

1928年11月15日

复习了巴赫的二声部和三声部的《创意曲》(布索尼版)。看起来,有能到达最简便的部分的一种力量,遍及着非常均等的支配。还有,那可以被称作音乐伦理的东西(为达成对位法,他必须使用),对他的音乐表现产生着多大的帮助啊!

1929年2月12日

孟德斯鸠[29]在博物学领域(观察动植物矿物的自然研究的古称),观察了从树干上采集的青苔和寄生木是这样生长的。他和“现代人”一样,认为植物都主张着一套自己的新理论,不相信它们是从种子发育而来的。我在这里所关心的并不是这理论让孟德斯鸠蒙受失败的事,而是读了孟德斯鸠的叙述和支撑其理论的观察后,即便他因此得出的理论是错误的,但如果把这理论看成是暗喻,用来解释肖邦的某句乐句的产生的话,这记叙完全适用,这也让我大为感动。

孟德斯鸠称,随着树叶越变越浓它会慢慢凝固,变得不透明后极其自然的变成茎,然后新的树叶就从这里长出来。

就拿肖邦《前奏曲》的十七号作品为例,旋律就是在这种情况下作出来的,这里面没有出现任何形式的次中音声部。演唱只在开始的时候勉强听得到些。那就像一个普通的心脏在跳动着,深沉入六个八分音符的规规矩矩的行进中,并在那不断徘徊一样。演奏者认为,要再三的更好展现自己的感动的话一定要给这个平静的脉搏热力,但我并不赞同,我认为这里需要规规矩矩的演奏。

诗是极其自然的,就好像事先预备好了一样,就像花蕾要绽放一样水到渠成的作成。至少曲子的开始部分我希望是这样作成的。因为旋律一开出花朵就经历轰烈,明确的到达最高潮的话,接下来就只剩下向着曲终发展,等待终结。我希望的是达到最高潮的旋律在之后也能再次融入到周围的空气中的完结方式。

于是,歌声如同树枝上停着的小鸟一样,渐渐消失,一切安静。(注:收录在雨果《诸世纪的传说》中的诗篇中的诗句)

事实上,肖邦在这首《前奏曲》的两个地方,利用升音的两个转调达到了欢快的顶峰。除此之外也有很多的转调,但要说欢快和泪水相邻的激越状态的例子的话,我会毫不犹豫地举出这两个转调吧。缪塞的Lorenzaccio[30]有这样的台词

“啊,被快乐刺痛的心”。

肖邦的作品中有很多强而有力的经过句,但没有哪句可以超越这两句,不论是温柔、无忧无虑或是在重音的清澈度上。E大调的这个转调中,如果重音变成得意洋洋的感觉的话,就会糟蹋整首曲子。我认为在这之中所需要的正是被感叹和震惊充斥的、茫然的恍惚。

E大调的反复后马上接上升F大调的反复,这之中,平添一层神秘感。我们的心是无法承受这样强大的喜悦的,会败下阵来。然后,宛如没有预料的突发事件一样,一旦到达最高音阶的B大调,之前的欢快就猛地变得平稳。这个B大调里也绝没有那种得意洋洋的调子。在低音渐渐加强后,就只能用上剩下的力量。

1929年4月10日

同时背诵——《平均律键盘曲集》(第一卷)的三首新的赋格曲——C大调、降E大调和A大调。——然后,润色了已经记住的几首赋格。C大调和降B大调的赋格只有在我用一种极度微妙的纤细,把各部分区分开让其独立演奏下,才能表现出完美的光泽。

从几个月前就开始辛辛苦苦做的练习基本没有什么成效,最让我大费周章的是单手的各个指头都有自己使命时候的颤音练习(特别是升F大调的小赋格)。似乎怎么都不能克服。这些不是从年轻时候就开始练习的话就会很难克服的难题,现在每天花30分钟练习实在是有点傻。胡乱地热衷于弹奏只会引起一种肌肉痉挛,在这样的练习后,想要平常地演奏其他更简单的赋格或前奏曲都会觉得力不从心。

完美的东西中都存在一些让其不能达到完美境界的因素。对于这种状况,比起绝对不能到访的国家带给我的遗憾还更甚。多么愚蠢的遗憾啊。我要努力在被其吸引的同时不变成那样。我想,这也正是让我能成为一个好的教育者的要素之一吧。

艺术家主打的力量之一,难道不是大胆继续前进,对那些无法展示自己优越的因素就不强调他的重要性吗?

1929年10月30日

科尔托[31]的唱片,肖邦的《前奏曲》。

缺少强烈刺激感官的东西。取而代之的则是优美和感伤。

幻灭。如果不是领会了这些前奏曲所具备的优美内在的话,这演奏中是丝毫不能感受到的吧(极少数人除外)。

……一想到人们通过听这样的唱片,就自以为自己理解肖邦,作出或批判或喜爱的态度时,我就觉得生气。

1929年11月18日

进展非常顺利的钢琴练习。啊!如果年少时能接受更多的建议、指导、激励,甚至是能被强制做更多练习的话多好啊!通过这样的练习能得到的不只是我自己个人的喜悦的话多好啊!我有时已经可以把《前奏曲》(特别是升F小调和降E大调)演奏得让自己满足,让听众惊讶、神魂颠倒了。但,一旦有谁在旁边,或被人听到的话,我的演奏可能会立刻变得生硬起来。

有乐句可以包围听众,捕捉听众的心,让听众向被引导的方向前进,但我还没有见过努力追求这些或实现的钢琴家。他们把乐句呈现出来就满足了。那样的演奏如果不对乐句进行说明的话是无法让曲子展开的,也不能让听众发现曲子的内在。

昨天已经针对这个问题让人记录了好几页我口述的东西,今天回过头来看看,觉得记录得非常不错。但是,我还想再对这个问题作更深入的阐述。特别是那优美的外表、设计——在F大调前奏曲即将结束之时,突然把最高音降半音,是节奏慢下来的设计——要想摆脱期待就必须先调整这个状态继续等待的设计(原注)——我想对这点再做些叙述。这种设计就好像看到厚厚的妆容下真正的样子,扰乱人心一样,把其欠缺丰富的感觉上的欲望这点如实的展现着。

原注:借用瓦莱里的诗句来说的话,“ 让这无上温柔的语言等候在前方吧。”

把降F大调修饰得那般美妙,增加了其风情的优美,可能降F大调自身也意识到了自己产生的效果,这使他看起来是多么的自信啊!(进入沙龙来的诺阿雅伯爵夫人[32]。终于来了!真的是她!)

用不着你大声教我我也知道这声音是温柔的。所以,就让这不可思议来困扰我吧。无需帮助我。因为帮助我就是认为我是愚蠢的。这样微妙的感觉就是在演戏时也是一样的,演员为了感动观众(有时也为了获得掌声和喝彩)稍微出现空的时候是很能抓住人心的。我这样喋喋不休地讲,就是因为我认为这个降E音是一个很好的例子,我以后肯定经常会在很多地方遇见类似的东西。

1930年6月9日

这几天,拿出放了很久的肖邦《练习曲》的其中几首(主要是两首降A大调,也就是第一部的第十首和第二部的第一首)复习。说起为什么我放了很久的话,大概是因为我想法是错误的吧,我当初认为这些曲子练了也没意义,而且也只有很平凡的魅力。我被亚希梅基[33]针对第一部《练习曲》的第十首作品的话震惊了。他也引用了彪罗[34]的话,如“能够把这首曲子弹奏自如的人,可以自负地认为自己是到达钢琴艺术顶峰的人。因为,这支是所有练习曲中最难理解的曲子”等等。如果不是完全的理解的话是根本克服不了的,也是无法从表面看出的难解之处。为了能很好地弹奏F大调《练习曲》、也就是第二部作品的第三首曲子,我拼命练习。这是首拥有一种被单纯化了的神秘感的玄妙曲子,想要灵活运用肖邦的技法的话,这曲子是练就手腕的柔软和纤细度——不论是巴赫或贝多芬亦或莫札特都没有想到的——必不可少且极其重要的曲子。

肖邦的这首曲子和巴赫的曲子在演奏时的要求是完全相反的,要求非常特殊的能力,所以,在这之后练习B小调《键盘大赋格》(这里没有李斯特编曲的乐谱,所以是按记得的谱。让我高兴的是我还全部都记得),总觉得很难弹奏,有一种好像退步很多的感觉。所以今天早上我没弹奏肖邦的曲子,而是再次练习了《平均律键盘曲集》。花费了很多工夫,所以收效很好。

1930年6月21日

我成功避免了在我的演奏中出现“渐强”的手法。的确,对于贝多芬的曲子来说,“渐强”是必不可少的,但在巴赫的键盘曲里则是不存在的。从今以后,肖邦的作品也要在没有“渐强”的情况下演奏。那是非常有效果的。强和弱还是存在,但意义却已不同,和激情有很大的不同。

1934年 2月8日

别的,而且是很多的人可以和我有一样的演奏巴赫的水平,不,应该能比我更好地演奏着巴赫吧。弹奏巴赫的话并不需要多少机智。但肖邦的曲子就不一样了——他的曲子,特别是对于那些没什么艺术性的音乐家来说,无法拥有的特殊的理解能力是必不可少的。

我对于我在这里说的东西是很有心得的。即使是在那种幻想的氛围中,肖邦和波德莱尔是可以比肩的。现今不得不用对位元法以外的方式来追求的伦理上的某一种必然性,一举变成了心理上的东西……他和莫扎特一样,都是得到灵感的人,但他却比莫扎特更富于冥想。

他们都不知道如何正确地弹奏肖邦。他们连肖邦的曲调都弹不正确。他们都是事先了解肖邦曲子的一切才肯进入肖邦那如诗的世界。他们以为肖邦的曲子必须有疑惑、惊讶和战栗的元素。总之,就是不需要才气(才气使我烦恼)。如上的愚蠢说法也让人无奈。归结到底,就是不能骄傲自大。但是,这对于被称为高手的那一类人来说是难以实现的要求吧。从艺术家面前若无其事地逍遥而过的也正是这样的人们。创造者们有自尊心是正常的(虽然很多大创造者们很谦虚)。但是所谓的那些高手们却自视甚高。到底是什么原因让我又回到这个问题的讨论上来了?

1938年4月10日

那天早上的我宛如E大调一般。我的思考里出现了4个升号。还要加上在转调时不经意地出现的所有临时记号。执著地在我耳朵里纠缠不休地都换成了E大调。这并不意味着这些全是低俗的曲子,有时会是《田园交响曲》或巴赫的广板的某些乐句,绝对好过《大海的孩子们》、泊留斯(从香颂酒吧发展成的、当时巴黎人们休闲娱乐的咖啡馆演奏会的人气歌手)的老香颂或《瘸腿女人的歌》(《大海的孩子们》和《瘸腿女人的歌》都是广为人知的流行歌曲)。我能做的最多只是把其中一首换成别的,我无法让旋律停止或让他沉默。

一旦其中的一首曲子开始,就会持续数小时,不论是对话中或发生的事情,甚至风景等出现时,都会见缝插针地继续着。大概在我睡着了的时候也在持续着吧,因为当第二天早上我睁开眼,前一天晚上一直纠缠我到睡去时的那首曲子又会重新回到我的思绪来。

有时我会有些焦躁,这时我会试着在心中背诵一些诗歌来平息焦躁的情绪。但是,那情绪就像地下水能渗透一样,穿过我的诗歌背诵,再次出现,就好像稍稍过了段时间以为看不到罗讷河的时候,前方就出现河流在流淌一样。

不厌其烦纠缠着的这些节里有某种力量,把由多个小节组成的其他的调子的反复引向可能的转调。听着有些烦乱的这节只有在每半音绕音阶一次后回到最初的调子时才会停止。在这一系列的展开中,经过升号的领域后进入降号领域时,就会带来一连的安心感。这在相反的情况下也成立。至于说为什么的话,我觉得大家应该知道,因为我并不偏爱任何一方。在那些调性中找到自我,但同时自己却什么也做不了,就好像松鼠在自己的笼子里咕噜咕噜转一样,旋律也渐渐播散开去。

我在梦中见到了沉默的乐园。

我终于可以顺畅地弹奏这首《夜曲》了。这是最容易被误解的曲子之一。而且也并不是我很喜欢的曲子……“当我想到我对音乐说的那句诀别的话时,时至今日还满怀悲痛。”[出自弗朗索瓦·维庸(1431—?)的诗集《遗言集》]。

1939年1月7日

降D大调《夜曲》作品27中的伴奏达到顶峰时的那个音,也就是在弱拍里反复的主音向上三度的F音的音,有没有考虑超载这个音上加上重音符号呢?(哪怕是曾经注意过这点)这些反复音和B小调《诙谐曲》,美得让人神魂颠倒的、完整描绘出夜色的徐缓部(大调)中的五度音上的接连两次的反复音是几乎完全一样的,在强拍中加入休止符,在弱拍上加上重音符号,同时渐渐减弱,对此,大家又注意到了吗?这里的徐缓部要弹奏得就好像雨蛙(也许是癞蛤蟆)在夏天无比洁净的夜晚的最高潮时滴落下来的,宛如水晶般纯净的水滴一样。肖邦自己是不是也是这样想的呢?先不说他,帕德雷福斯基[35]在演奏时,把存在于远离其他音符的音程中的这水晶般的音符用断奏的方式演奏,同时构架了一个联奏,这些处理关乎曲子的所有演奏效果。

这两部作品很相似,在忘我的境界中兴起的音符虽然在向上升(《夜曲》升了半音,《诙谐曲》升了全音),但在极度的喜悦中音符也显露疲态,再次降下来。

1939年1月8日

这样的肖邦的音乐诗(现在在我脑海里浮现的是《夜曲》)对于我来说没有多少演奏上的难度(我在这里说的难度是指名演奏家们能够很轻松就攻克的那种程度的难度)。但是同时,这里还有另一方面的,高难度的,有时甚至是演奏高手都不能觅见其端倪的难度。

话虽这样说,但他们对这样的难度是视而不见的,因为他们只要弹完曲子就觉得满足了,高手的他们几乎都拥有司空见惯的平静的可以称作杂技的那种潇洒劲,使我们惊讶,或麻痹我们的感觉。这时候,对于这秘密,还有操控曲子构成和创造过程中艺术上的神秘和疑惑等,他们似乎默然到连预想都不会去做。不论是哪种情况,他们都是一点都不会给我们看到的。

我认为错误的源头是他们过度地想要强调肖邦浪漫派的心情。让我最赞叹的是,虽然不能否定浪漫主义带来的贡献,但肖邦还是把它还原到了古典主义中。

寄予浪漫派要素的那首经典的C小调《夜曲》作品48中所表现出来的那种堂堂正正的服从比其他任何曲子中都表现得突出。没有哪首曲子的构成和主题音乐能有这首精彩的曲子那样简洁,演奏者自身一定要更好地把握这点,要在演奏中让它鲜明的浮现出来。也就是说,一定要向听众说明这个特点。

开始时实在是很平静、悠然自得且庄重的大调的第二部分中,突然有疾风吹进来似的,突然变快速起来,但不论这是多么的突然都不需要惊讶,只要理解了低音的三连符的意义后,就会认可这个变化。在小调中再现的时候,这个突发的分散和旋完全恢复均等性[36],对比一开始很猛烈且疯狂的诸要素来说,精神上的要素一定要再次占据主导。浪漫主义一旦占据主导的话,所有的一切就白费了(甚至全都变得难以理解了)。总之“生动地”是绝对禁忌。但是演奏的高手们为我们提供的大多是暴风雨中稍纵即逝的音。肖邦所希望的并不是那样的演奏。

在瓦莱里家的那次愉快的午餐中,当布朗婕[37]知道了在《前奏曲》的演奏方法和对于这个方法我在《肖邦纪要》中写的看法(那是多么不完善的东西啊!),他和我是完全一样的意见时,她是多么的高兴啊。真想和她做更深更多的交流。

2009年我又回到巴黎继续我的博士课程,并进一步寻访肖邦。以下是我在巴黎的肖邦协会寻找到的纪德散落的一些关于肖邦音乐的文章。