献词——安德烈·纪德

大战爆发数年前,我曾经在意大利卡西诺山有名的圣布诺瓦修道院[1]里小住过一段时间。这里写的就是对当时迎接我的修道院长的回忆。

事情是这样的,在罗马认识的修道士格雷斯里奇,他极力邀请我到卡西诺山去度过一个短暂的冥想期。我和他有着很多共同的友人,当时正为他画肖像的莫里斯·多尼[2]就是其中一位。出生于荷兰的埃德尔贝特,擅长多国语言,是个非常有教养的人,每次和他交谈都让我很入迷,于是我就立即答应了他的邀请。

圣布诺瓦修道院是对外提供住宿的,也就是说,修道院里有专门为旅行者而设立的房间和活动厅。但是埃德尔贝特修士认为亲身体验修道院生活对我来说才有意义,所以不但确保我住到了单人间,三餐也是有别于一般的旅行者,是在修道院的大食堂里进行。那是一个有很多东西要学习的假期。原本我只打算在那滞留三天,但因为房间可以看到很美的风景,而且本笃教的守则和生活也充满了吸引力,所以我不知不觉在那度过了难忘的一周。

本来一到修道院,我就应该去和修道院长见个面的,但院长身体不适,不能在当天和我会面,所以我在离开的那天早晨才得以向他表达我的谢意。其实坦白说,这样的规矩对于我来说是种很痛苦的重负。惴惴不安地去到院长在等我的那间宽敞的会客厅,带我进来的埃德尔贝特修士在介绍完我后,就离开了房间。

院长年纪很大,是德国人,不过意大利语和法语都说得很流利。这样的情景下,我完全不知道该说点什么。院长坐在一张很大的安乐椅上,身体虚弱到似乎无法从椅子上起来,所以示意我在他身边坐下。与见面前我惴惴不安的心情相反,院长是位十分和蔼可亲的人,我很快就向他敞开了心扉。在一阵寒暄之后,我们谈论起了音乐。

“你爱好音乐是吧?”院长说道,“我听说这两三天,你和埃德尔贝特修士以及修道院里的几个人一起每晚都演奏音乐。我也很喜欢音乐,没能加入你们的演奏中,我感到非常的遗憾。这里的钢琴音色并不好,可你仍然可以用它奏出完美的音乐。我以前也弹钢琴,不过已经很长时间没弹了,只能阅读乐谱。一个人静静的读着,你知道在想象中听音乐也可以享受音乐的乐趣吗?我因为身体不好,很多时候不得不躺下休息,这个时候我叫人给我送来的不是圣典[3]或其他书,而是乐谱。”

院长说完这些后稍微停顿了一下,看我是否理解他所说的话,然后又再继续刚才的话题。“你认为我会让他们给我拿谁的乐谱?不是巴赫,也不是莫扎特,是肖邦。”他还接着这样补充说:“肖邦的音乐是最纯粹的音乐。”

“最纯粹的音乐”。这正是我在这位年龄和地位都如此高的修士面前一直没有勇气说出口而暗藏在心里的话。这句乍听起来有点让人意外的话,才是那些认为肖邦在音乐演奏会上所演奏的不是(或不完全是)华丽、通俗的音乐的人最能理解的吧。

其实对于我来说,感到最惊讶的是这句话竟然出自一位德国人之口。我之所以惊讶,是因为我一直认为肖邦不成为德国式的音乐家就无法存在。如果莫里斯·巴雷斯[4]是音乐家,父亲也是来自洛林地区[5]南希的,也不能因此就认定肖邦就跟他一样。我虽然能从肖邦的作品中感受到波兰独有的那种音乐灵感和所闪现的音乐才华,但却也在本质上,依然想认可他那法国式的一面和其风格。是不是我的思维太过于跳跃了?那假如说他的所有作品里流露出的诗情完全没有法国固有的构成要素,或者不如说他频繁地接触到法国文化和法国人的精神更强化了他的斯拉夫精神里反德国的倾向。

拿来和瓦格纳[6]做比较的音乐家,尼采[7]曾用比才[8]为例,我却不能认同,我认为肖邦更合适。也许有人会和我唱反调,认为在瓦格纳的作品的宏大气势下,肖邦的作品显得微不足道,拿来和和瓦格纳的作品比较甚至被认为是滑稽的做法。但正是这点,我认为正是他们两者比较的基点。正是这种宏大气势使我感觉到瓦格纳作品的德国化。

这里所说的宏大,不单是指作品的长度异乎寻常,还包括使用几乎所有的音乐形式,表现出的执拗,使用的乐器数量的增加,演唱的过度使用及过度悲伤的乐曲构思等。不仅如此,在互格纳之前就已经形成的音乐的那种厚重感,以及那种想要强烈表达内心情感的大胆倾向等,而在所有的这些夸张手法的发展上,肖邦最先画下句点。肖邦不仅限制自己作品的规模,还极力追求作品最不可缺的表现手法。打比方来说的话,如果互格纳是把感情用音符来表现的话,那么肖邦就是把感情镶嵌在音符中,甚至可以说让音符担负起了传达感情的责任。即使不说没有比肖邦更伟大的音乐家,也可以说,没有像肖邦一样完美的音乐家了。肖邦的作品和波德莱尔[9]的诗作一样,作品数量都不能算多,而肖邦作品的质量之高和内涵之浓厚以及影响力之广泛都是可以和波德莱尔的诗集《恶之花》所媲美的。

我最初是在1892年说要写《关于肖邦的日记》,那之后又过了四十年。实际上当初我想把它写成《记录肖邦和舒曼》来发表,但在当下来看,就像当初尼采看到《歌德与席勒》时感觉不协调和生硬一样,这个题目让我产生同样的感受。当时我记得我似乎写了很多关于舒曼的记录,不过随着时间的流逝,有关舒曼的部分,其重要性在我心里也日趋淡去。

原注:不可否认,舒曼的确是位出色的音乐家,但我对其的敬爱之情也确实随着时间变淡。他是个很容易自我满足的人,他的确在音乐方面很有灵感,但在他的灵感里我感受不到丝毫的神秘,只是单纯地将其全盘托出,他的乐曲构思总是很容易让我感觉出其江郎才尽。和旋的运用也墨守成规,转调的运用编排也毫无新意让人作呕。虽然人们都喜欢舒曼的作品,但不得不遗憾地说,最受人们欢迎的还是他初期精致的充满真诚魅力的作品。

收到《肖邦纪要》所登载的《rubel·音乐》杂志,编者公然破坏我们之间的约定,把“转调的运用编排也毫无新意让人作呕”这句我评价舒曼的有些极端的言语发表了出来。这句话现在让我觉得更不恰当。我不得不马上补充说明,至少在这文章里,舒曼等人(贝多芬和其他很多人也一样)并不是重点。这里只谈论肖邦音乐的独创性,为什么一定要以诋毁舒曼来达到赞美肖邦的目的呢?

肖邦最不同于常人的宿命就是,演奏者越致力于让听众理解他,他的音乐真正的价值就越难被认可。巴赫、斯卡拉蒂、贝多芬、舒曼、李斯特、福莱等人所创作的曲子,多少可以自由地解释,即使演奏出现少许的纰漏,他们作品所想要表达的心意并不会受到影响。只有肖邦的作品会因为演奏质量的不同而出现歪解曲意,或完全颠覆曲子所要表达的,使肖邦的曲子被糟蹋的情况。

不知是否听说过,有人像朗诵卡西尔·德拉维涅Casimir Delavigne[10]的诗一样朗诵波德莱尔的作品。这样的人和把肖邦的作品与李斯特的用同样方法弹奏的人是同类,他们都不知道他们作品的区别。这样的人也许更适合演奏李斯特,因为至少在演奏李斯特的作品时,演奏的高手们可以相互竞争,能够投入其中。李斯特的作品完全可以通过高超的演奏技巧获得重生。而肖邦的作品则不然,也许在观众都还没有注意到的时候就已经悄然完全脱离了演奏的高手。

人们说肖邦总是用一种即兴的态度来弹钢琴,也就是不断地寻求他的思想,在其创意上下工夫,一点点地挖掘。这种充满魅力的或犹豫或震惊或恍惚,都是演奏不断向前推进渐渐成型时必然的产物。如果不能把这些特点明确地完美地且客观地演奏出来的话,肖邦的曲子就是不完整的。

肖邦将他的好几首非常吸引人的曲子命名为《即兴曲》,我想除了前面所提到的原因以外别无他由。当然,我并不是说肖邦都是即兴在演奏这些曲子,或者说,我没有确定地说这句话的勇气,似乎要抱有一种缓和且不确定性来即兴演奏才是最重要的。无论怎么样,常见的快速设定的那种自负演奏是一定行不通的。演奏是一个不断发现的散步过程。演奏者提前使听众过分预测到曲子的发展,或是让听众猜测到预备好要展现的东西都是不行的。

我喜欢旋律一节一节地从演奏者手指尖流出,那种音符超越演奏者自身,让演奏者也吃惊,让听众被邀请进那个充满魅惑的世界。像暴风雨一样强劲有力的A小调《练习曲》25之11那样勇敢的曲子,如果钢琴家不带任何感情的话,或是让听众感受不到他所带的感情的话,又如何能使我们感动呢?突然觉得钢琴家要转入降A大调时,却转入了E大调,就犹如暴风骤雨忽然转变为太阳高照一样,演奏者在面对这种转变时,丝毫没有表现出震惊,使我们听出其提前对作品的走势了如指掌的话,我想我是不会被他的演奏感动的。

肖邦作品里的转调没有一个是落入俗套的,每一个转调都确保一定维持着那种新鲜感和对新闪现出的灵感的敬畏,以及像在瞬息万变的状况下到达前人未至的道路时那种紧张感。

也正是出于这点,我才说那些通过用让人难以忍受的高超演奏技巧来确保曲子的演奏都是对肖邦作品独特魅力的践踏。所以我才喜欢那种轻声细语似的演奏。当然,大部分的“诙谐曲”和像“波兰舞曲”一样壮丽的作品除外。

据听过的人描述,肖邦也是这样演奏的,他常常都不会达到最大限的音量。也就是说,基本不会将钢琴最大限度的音量弹奏出来,也因为这样,经常会有听众失望地说:“白花入场费了。”

肖邦给听众提示、假设、暗示、诱惑,甚至是说服,但绝对不会给听众下好结论。正是通过他在演奏中的那些犹豫使我们理解他整首曲子的构思。使我想到拉弗格[11]曾称赞波德莱尔的那句话:“信仰告白式的调子。”

只会一味通过高超演奏技巧来演奏肖邦作品的人们,可能会认为肖邦是我最讨厌的那种沽名钓誉之人,写出的都是些浮华的曲子。

我自身,如果不是问过肖邦的话,可能也就这么认为了。肖邦轻声地对我说:“请不要听他们的演奏,听了这样的演奏你就会失去自己的发言权。我的作品被那样演奏,我比你更觉得难过。如果理解不了我的思想,我宁愿我被他们忽略。”

那些在所谓演奏肖邦的名钢琴家前被迷得神魂颠倒的听众总是让我感到愤慨,我实在是不明白那些犹如社交辞令般的音乐到底哪里受人欢迎。我完全听不出像兰波[12]所歌咏的“让人停下脚步,映红脸颊”(自《孩子的脸颊》Ⅱ)那样,如鸟儿鸣啭般的感觉。

我经常听人们把米开朗基罗拿来和贝多芬比较,把柯勒乔[13]、乔尔乔内[14]拿来和莫扎特比较。虽然我觉得把不同领域的艺术家拿在一起比较是件没多大价值的事,但我也觉得我所指出的肖邦的很多方面似乎也可以适用于波德莱尔,那么反过来同样也应该是可行的。所以,到如今不知道多少次,一写到肖邦的时候波德莱尔的名字就自然从笔尖流出。肖邦的音乐被称为“不健康的音乐”,波德莱尔的诗集《恶之花》被称为“不健全的诗”,想来应该都是出自相同的原因吧。

同样的对完美避而远之,都不喜欢用华丽辞藻、夸张表现和演说似的展开。但其中我最想指出的还是两人让人颇感意外的手法和为了运用好这些手法采用的卓绝而又简洁的表现。

G小调《叙事曲》的开始部分一结束,就立刻出现很多直奔主题的各式各样的调和新音,在几小节只用F大调上的主音(每个调子开始的基本音)和一个五度的音来展开曲子后,肖邦便开始出其不意的,像使用了魔法的令牌一样,出现几处能让人眼前风景一变的低音部的降B音的低音。这样大胆的如同咒语般的旋律,使我不由得想到了《恶之花》中诗人使用的省略。

另外,让我觉得他们相似的理由还包括他们在最初都没有得到世间的肯定。让我感觉到肖邦在音乐史上所处的位置和使命与波德莱尔在文学史上是相同的。

和误解对抗是一件多么困难的事!更何况肖邦还要面对那些自认为技艺高超的演奏家带来的误解和小女孩们的过度悲伤的肖邦幻像。虽然感到无比的遗憾,但这就是事实。还不只如此,肖邦确实有忧郁的一面,他的哀叹和抽泣也从钢琴中流露出,而且听上几曲他的曲子,就会给人一种他的作品除了小调还是小调的错觉。

而我所喜爱的,想要称赞的,是他超越这些悲哀后所达到的那种欢愉之感。喜悦之情才能支配肖邦的情感(这点尼采的感受比我更深)。那种喜悦和舒曼的粗枝大叶的略带野蛮的热闹是完全不同的,接近莫扎特所理解的无上幸福,但比其更有人情味,更接近自然,就像亲临贝多芬《田园》的小溪边,看着一种难以言表的如微笑般的风景。

我没有想到在德彪西和几位俄罗斯作曲家以前的作品里,已经存在这种充满光影嬉戏和花草树木喧哗的音乐。肖邦用sfogato(意大利语,意为用大声演唱来表达情感)来标记这样的部分。到目前为止到底还有过哪个音乐家也使用过这样的词语?肖邦就在《船歌》的中间部分,故意打乱韵律,出其不意的,为了想要带来清爽的香气以及微风似的氛围而使用了这个术语吧。

肖邦给自己作品赋予的主题都是极其单纯的,在这点上,在他之前,是没有音乐家能够凌驾于他之上的。就像诗人为了表达感情而寻找适合的词语一样,他们都以感情为出发点(当然,巴赫除外)。肖邦的做法和他们完全相反,和诗人瓦莱里[15]写作以语言诗句为出发点一样,肖邦这位旷世奇才也是以音符为创作的出发点(这也是我说他即兴的理由之一)。甚至超越瓦莱里的境界,在那些表达单纯主题的音符里任由感情利落的灌入,直至形成一种壮丽的气氛。

就这样,肖邦在音符的引导下,肆意创作。这点是非常重要的。肖邦可以说能冥思出每个音符的表现力,能感觉出某个音,或某个三度或六度的重音,因为音阶的改变而改变它所表达的意义,能用低音的突然转调表现出一反之前的意境。也就是在这些点上,肖邦的表现力发挥得淋漓尽致。

《前奏曲》,其实老实说,我不知道也想不出为什么肖邦会把那一连串的小曲集取个这样的名字。到底是什么曲子的前奏呢?巴赫写的每一曲前奏都会对应有一首赋格曲,但与其在肖邦的前奏曲后接上一曲风格一样的曲子(即使这曲子也是出自肖邦之手),我也认为把这些前奏曲连续演奏出来的效果更佳。

每一首前奏曲都对应着一种冥想。和演奏会上上演的曲子比起来也毫不逊色,甚至曲子所给予我们的亲近和安心感都是肖邦的其他曲子所不能及的。每一首曲子,或者说大部分的曲子(有几首过短)都酝酿出一种独特的气氛,描绘出让人感伤的情景。就像前奏曲并不都一样,有的曲子很优美,有的曲子气势磅礴,但没有哪一首让人感觉多余。

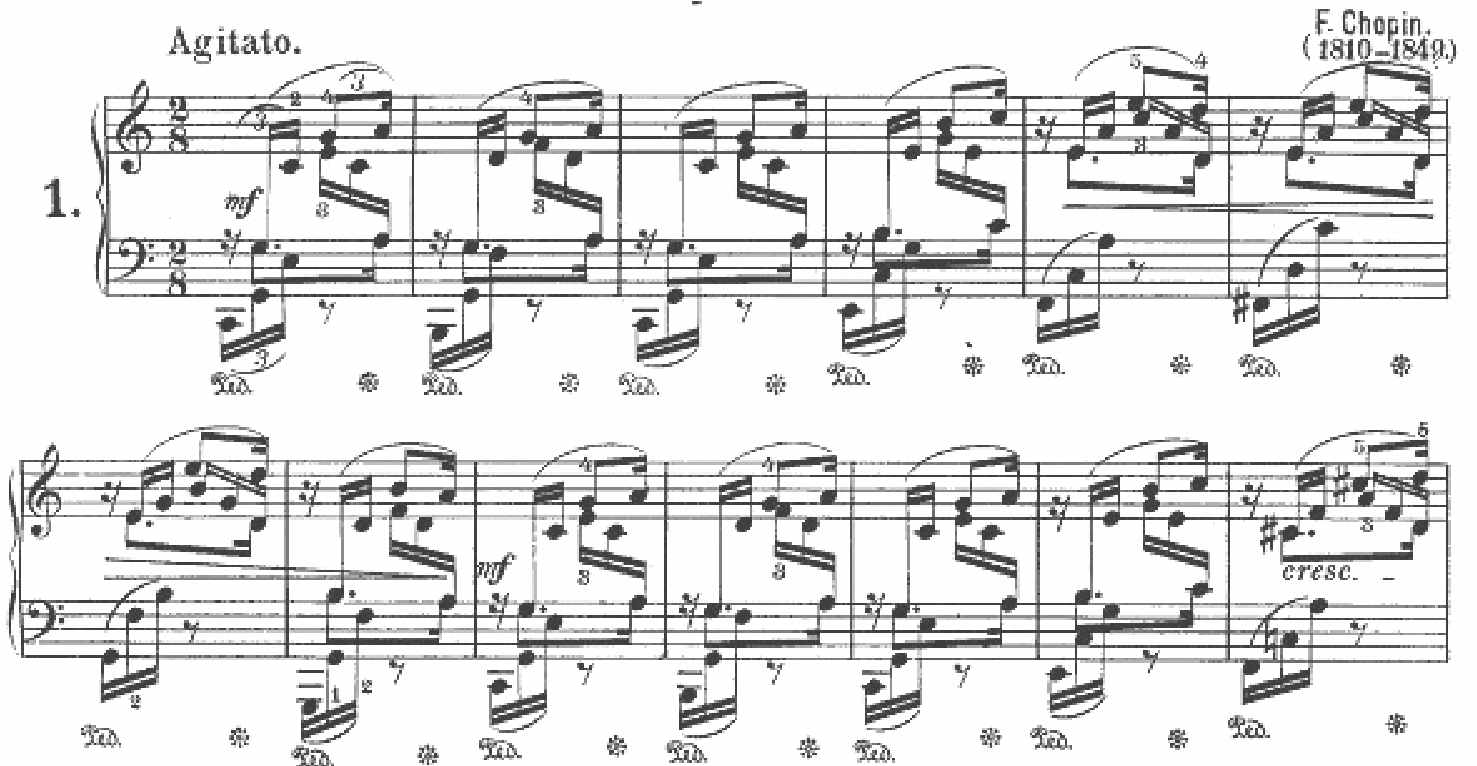

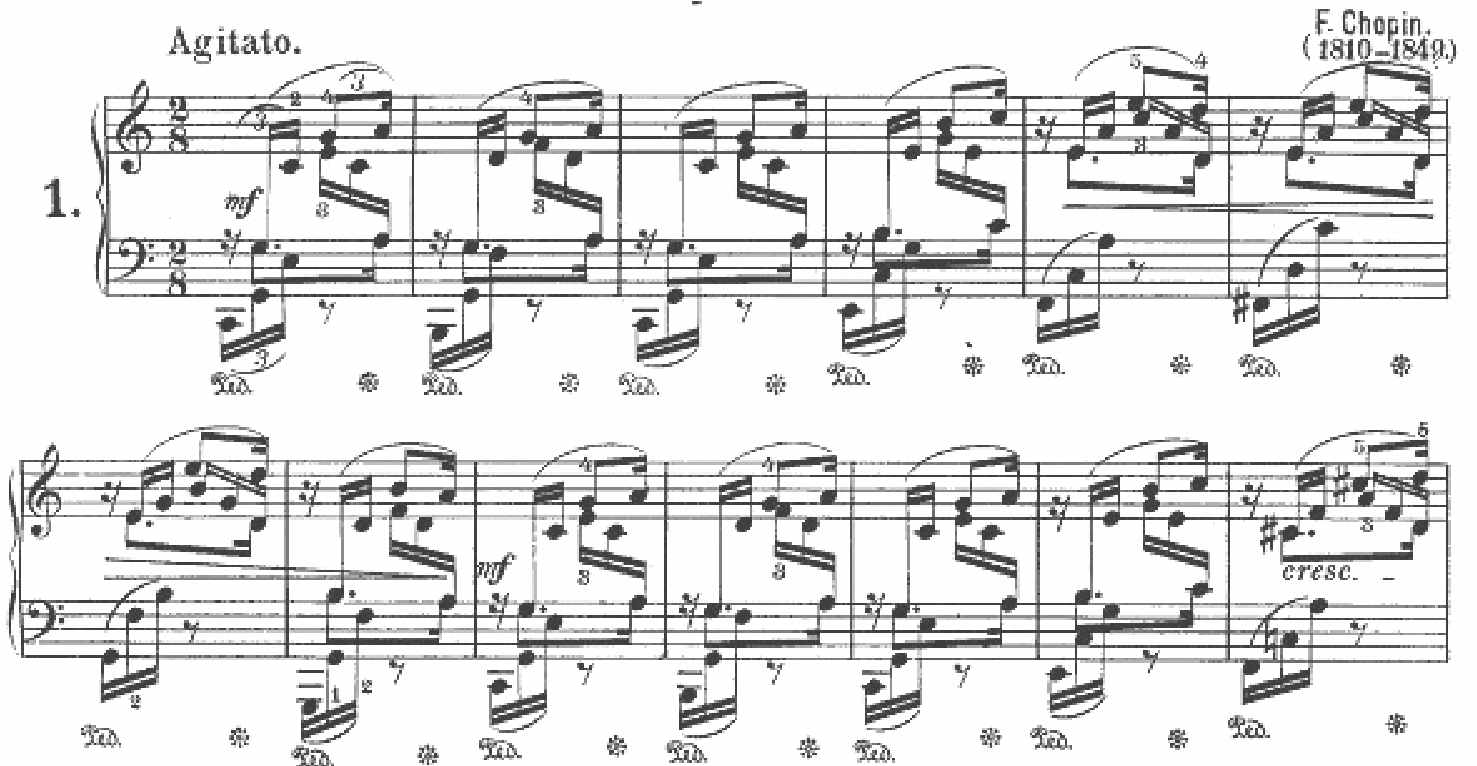

《前奏曲》的第一首是肖邦作品中最容易被演奏者误解和糟蹋的曲子。而那些误解也是我最不能原谅的。作品一开始时就标记了Agitato(音乐术语,为激烈地、热情地),而演奏家们(我所认识的)也以此为借口,无一例外地一开始就使用激烈的混乱的速度。以明朗清澈为调性的作品集的曲子一开始,肖邦的本意会是如此激烈的表现吗?

我希望大家的脑海里浮现的是平稳且自然的提示,如同同样用C大调写出的《练习曲》的第一首曲子的清澈感,以及巴赫创作的《平均律钢琴曲集》的两首C大调《前奏曲》的纯粹和安静的感觉。同样也会因同调写成的巴赫的管风琴前奏曲的导入部分的杰出构想而遐想连篇。我也绝不是想把肖邦和巴赫的前奏曲等同,这里不过是用它敞开作曲集的大门,以此发挥吸引众人的作用。和巴赫的《平均律钢琴曲集》一开始的前奏曲一样,一开始就要弹奏出纯度极高的乐句,到稍歇一口气后再重复一次为止,扩展并不充分。最初的跳跃形成一个环,巴赫是在四小节后,肖邦是在八小节后再次回到出发点。然后在从此处重新向胜利出发,最初的演奏不过是在暗示一种可能性。很让我愕然的是,那些演奏高手的惊人技艺就只会让这种使人神魂颠倒的展开陷入混乱的境地。这样的曲子应该要自由地弹奏,不能让听众感受到丝毫的做作和紧张。

肖邦认为不应该把需要注意保持音弹奏的中声部的旋律和加了齐唱(跨度超过一个音阶的合唱)的只用小指和无名指弹奏的上声部的密集出现的旋律处理得太粗糙。这里的保持音虽然在绝大多数时候没有被严格演奏出来,但它是很重要的。综观全体,会发现曲子犹如优美而平稳的波浪(和犹如怒涛般演奏的Agitato相反)。大波浪慢慢地在小波浪后追赶着,然后化作一个缓慢的旋流,渐渐优美地消失。

我很想知道这个音乐术语是不是肖邦亲手标记的。无论如何,我认为这个标记只是表示一种特殊的气息运用,和演奏速度是完全没有关系的。

我要特别指出的是,一般来说,肖邦所有音乐的共同特质在这些很短小的曲子里是不一定适用的。演奏者们似乎把拍子“设定”得过快了(这首曲子至少被加快了1.5倍)。这是什么原因呢?很有可能是演奏者太想要炫耀自己的演奏技巧,而并非肖邦的音乐难懂吧。就好像到了一定的级别后,快速弹奏比不紧不慢地弹奏要难得多一样。人们总是很难从这些惯例中突破出来。

如果演奏者在一开始就决定用适和的速度——也就是比我们平时听惯了的慢很多的速度——来演奏肖邦的话(我之所以这样说是因为这样做需要极大的勇气),这样的演奏才能让听众从心里理解肖邦,才能获得满腔的感动。这样才能体现肖邦音乐的价值。

平常的或者那些所谓演奏高手演奏的,除了用来收获名誉的演奏效果以外,基本不会给听众留下什么其他印象。能轻看的音符或华丽的词句或过剩的表现,亦或更伟大的大作曲家的作品中都经常能够看到得那种无谓的拉伸等,被称作作品的秘密的,比任何都清楚且重要的东西则丝毫没让听众感受到。

我们都会觉得,在慢镜头中人或动物的动作中透出的是一种意外的优雅,而快进的时候就会觉得捕捉每一个动作都很不容易。我说这样的话并不是主张用不必要的慢速度来演奏肖邦的音乐,我只是认为不要急,像自然放松的呼吸一样,顺其自然就好。引用一句我觉得很适合用在肖邦作品的开头部分的瓦莱里的诗句。

“在这缓慢中,满载出色艺术的典雅……”[16]

我想不用我说大家也知道,肖邦的很多作品(特别是《诙谐曲》、《奏鸣曲》的最终章)都充斥着让人眼花缭乱的速度。但很多大师级的人物都把几乎所有的肖邦作品尽其所能地快速弹奏,这点让我很愤慨,让我感受到一种荒谬甚至极其厌恶。不论如何,都不会有比之前我所例的瓦莱里的句子更适合形容肖邦的《前奏曲》首曲了。

让我们继续说说《前奏曲》,旋律在肖邦的其他作品里也曾出现过的,立即执拗地在一个音阶上精致且煞有介事地表现出来,很有感受性的演奏家会根据自己的喜好给这段旋律加上自己的重点,扩大乐句。

而且这段旋律的首音不和低音打出的强有力的拍子一起弹而要稍稍滞后一点,在这样忧郁的感觉中开始的曲子,会让旋律迸发出一种难以言表的魅力。这里也最容易出现大错误,比如,两者虽然是前后弹奏的,但却加入合唱,机械地偏重其中某一方面,或者加重演奏其中的一方面。不是其中一方面抢了另一方面的风头,就是两者被融为一体演奏。

其实,肖邦的作品中对声部区分得不太清楚的情况很多。他可以说是以钢琴演奏为目的写作品,而不是为唱它而写。有的曲子(如《梦幻曲》的第7、8、9首)在曲子中有时会加入副旋律,形成一种暧昧的二重奏,结果整体被淹没中断,这种情况就会让钢琴家们联想到小提琴和中提琴的二重奏,如果过度突出旋律的话,两件乐器都不能发挥出平日的作用,最后演奏出来的就是很不优美的曲子。

很多的钢琴家在演奏肖邦作品时会根据自己的习惯切分乐句,擅自断句唱谱。这些都是让我难以忍受的习惯。肖邦最精练、最无与伦比的作曲技法正是他写的乐句里没有一点中断,他乐句间行云流水般的转换技巧,时而丝毫不让你察觉,时而又故意让你看穿,也成就了他作品如河川顺流般的外表。也正是这些,让我看到了他和别的作曲家显著不同的出类拔萃的才华。

也因为这点,他的音乐让人察觉不到吹乐器人的气息,给你造成一种阿拉伯单簧管在吹奏,旋律可以持续不断的错觉。这里没有逗点也没有句点。这也正是我不想对G小调《梦幻曲》的众赞歌中的延音符号多加强调的原因。

我想特别说明的是,和其他的前奏曲相比,D小调和A小调的《前奏曲》创作得比较早。这两首是全曲集里非常奇妙且来历不明的,目前知道的仅仅是这两首曲子在当时震惊世人。

特别是A小调前奏曲,乍看不过是有点奇怪的音乐,一点都不适合演奏。詹姆斯·胡尼克(James Gibbons Huneker)[17]曾形容说“这首《前奏曲》充满了丑恶悲惨和绝望,是一种怪异的不协调。”人们不得不把这首极短小的曲子的缺陷归结于肖邦当时的健康状态不佳。

的确,曲子相当的不和谐,应该没有比它更不和谐的了。肖邦在这首曲子里试图窥探自己的内心深处,却招致这种不协调的部分存在。而在这曲子里,人们最深切的不协调感受也是来自它本身所带的那种从骨子里透出的宿命感。

肖邦似乎也曾多次自问“如果……结果会是什么?”简单而平稳的高音部分(如果你想把它说成“歌”也可以)最后都会平和协调地结束,但低音部分则置人们的呻吟于不顾,坚持自己宿命般的前进路线。这种不和谐,或者可以说是在人与宿命间生发出来的那种苦恼,没有哪一首能比这首表现得更完美。这种充满宿命感的低音由两部分组成,总是清晰地弹奏着两部分对演奏者来说非常重要。一方面要在十度到十一度的跨度很大的音程里配合另一只手的演奏,另一方面则要保持忧郁的演奏的同时,不断摸索大调和小调的间隔以推进乐曲的发展。

我虽然是肖邦的狂热崇拜者,但坦白说,理解这首曲子我还是花费了很长的时间。我也曾一度认为这故作奇怪的曲子,基本不会因为演奏技巧的高超而生辉。

直到最近我更加确定了这曲子是绝对不会因为演奏技巧娴熟而变得更动听的。我认为演奏这曲子不应该追求任何形式的演奏效果,只要简单演奏,一定要演奏出透彻的完美和鲜明。

最不协调的第十小节到第十一小节的部分,一定不能为了减弱效果而使用踏板或者使用“极弱地”的弹法。在这几节间,宿命感占据极大的优势,但也没有必要因此而把一直使用的声音提高,这样做只会让最后歌曲重新开始时,变成好似疲惫不堪后的自言自语。

不要把左手部分只看作是伴奏,也没必要这么想。要把高低音部看作两个相互较劲的部分,曲子最后之所以能给听众带来看透一切似的静谧感,也是多亏充满宿命感的低音在刹那重复后彻底消失的功劳。

说实在的,这首确实不是可以在演奏会上演奏的曲子。会让听众觉得毫无价值、失望至极。但是独自一人静静地弹奏的话,又会让人产生一种难以言表的感动,那种可以说成是对肉体的考验,让人难以忍受的感觉,似乎永远都不会枯竭,就好像看到和美好敌对的,毫无人类情感的世界。

这本曲集最后的D小调《前奏曲》也充斥着这种残酷的宿命感。巨大的连音符号在让人眩晕的广阔音程里把自由自在奔走的音符连接在一起,让我们感觉不到一丝一毫的美好,反映出的是被加上重音符号的粗暴低音的无情。分散在低音部的和旋和最中间的音(大部分写成属音(五度音)的A音——特别是最初的九小节)大致上指示了一个保持音,有时使用十六分音符,有时使用四分音符,而四分音符在第十小节后就再也没出现过。

我非常想知道这个指示(包括后面没有再出现)到底是不是出自肖邦本人之手。我们到曲子里去找找看就会发现,第二个音经常会用到保持音符号,这点很有意思。有的乐谱为了强调低音部的最高音,也就是每一组的第五个音,或者为了不过度强调第一拍就会使用重音符号,这也很有意思。话说回来,我们看到以肖邦的手稿为基础的正确的乐谱是什么时候的事了?

很多时候,一听到演奏《前奏曲》,就会出现前面我提到的速度过快的情况,或者在低音部做执拗的重复,使五个音产生混乱,让音乐听起来像是呻吟。一出现这样的状况,演奏者就像是害怕音乐变得单调一样,对自己制造的这种窘境也无法忍耐,于是只能完全不顾状况地加上重音符号,强调所有低音部的最低音(多写为主音),把这五个音形成的节奏毫不客气地加重,然后像用了铁匠的锤子一样,把规则的六拍的小节分成四部分,结果,加入了和原来的节奏完全不同的第二种节奏。

一般来说,综观肖邦的所有曲子人们都会评价说充满忧郁的悲伤,对于曾多次在肖邦的音乐中体会到至高喜悦的我来说,当然多次反对了这样的评价,但唯独只有这两首前奏曲忧郁至极,连悲伤这样的字眼都无法贴切形容,怎一个绝望了得。

在D小调《前奏曲》结束部分的那几小节,失去希望的情感被哀叹截断,重复演奏两次,第二次重复时要用一种被扭曲、被动摇、好像啜泣一样的节奏,就像是痉挛似的感觉来表现。然后用让人毛骨悚然的最强音来快速弹奏最后急速的走句来结束整首曲子。这时的我们已踏入了“地狱”。

正确地说,这种喜悦不是来自肖邦与生俱来的那些才华,而是来自他后天自我升华的部分。

升F小调《前奏曲》和肖邦的很多作品一样,带有永动的性质。音符从开始到结束都一刻不停地活动,各个乐句在紧密结合的同时也保持自己的独立性。我认为最理想的演奏方式就是把这首本来节奏很快的曲子,用一种含糊的方式开始,把旋律清晰明了地演奏出来,使听众的好奇心被肖邦想要通过这首曲子表达的思想激发出来。就像肖邦的曲子里经常出现的情形那样,最初的乐句重复出现后总会带来各种各样的结果。明明是非常完美的作品,可却是以一种随意的形态出现在我们面前,这让我很是喜欢。能给我一种向着未知世界不断前进,不断发现的印象。

三十二分音符虽然是一个很短小的音,但决不能因此就极弱地或把它当成装饰音一样地弹奏。我甚至想赋予这个三十二分音符和大拇指弹奏的旋律相等的价值。而正因为大拇指所弹奏的旋律形成的是其他音的基础,所以有必要做相应的突出,而要达到突出的目的也只要不让大拇指离开键盘就可以了。

这个(包括总是在一个音阶上紧接着反复旋律的音)由六个音符组成的高密度集合,各个音之间紧密结合,形成一个整体。也就是说从最初的音开始,像和旋一样放射开的小音符形成一种回响,在动作不停止的情况下决定调性,和构成和旋基础的旋律融为一体。

如果过分强调开始的旋律的话,就会让这曲子变成只有旋律的华美风格,失去了曲子的庄重感和所想要表达的意味。相反,如果对所有的音都一视同仁的话,这曲子将会是非常值得赞赏的《前奏曲》作品集中最美的作品之一。

我虽然透露过,基本上我对那些将肖邦的很多作品都演奏得过快的演奏家都很不满,但就B小调《前奏曲》来说,我也曾多次觉得它的速度是不是有点太慢了。似乎是过于追求悲伤的感觉,想用无比的忧郁感来弹奏吧。我曾经听过用这曲子来做波德莱尔诗朗诵的伴奏,但我觉得这样做使诗和音乐都失去了原有的价值。就把这个问题留给不那么喜欢两者的人们去思考吧。

就拟声的音乐(模仿自然界的声音的音乐)的话,我不想多做累述,B小调《前奏曲》上声部分的主音、降D大调《前奏曲》属音部分执拗的连打音,似乎和旋律无关,像强有力而又清晰的持续不断落下的雨点一样,要演奏出一种不被任何事物打扰的,一气呵成的气势。不能流露出丝毫的做作或过盛自我意识,要用那种和人类情感没有任何关联的,最自然最本质的原始力量来表现。

我认为没有必要通过文学或绘画作品来鉴赏音乐,也不用煞有介事地思考曲子所包含的“意味”。这些做法都是在限制我们的想象力,在我看来都是狭隘的。虽然在舒伯特、舒曼、福雷[18]的作品里有一些符合的作品,不过这些都阻碍不了我对那些乐曲的喜欢,或者可以说成是像宗教仪式上的那种充满神秘的曲子。音乐是物质社会最出类拔萃的存在,我们只有从音乐里才能获得解放。

就算我们说G大调、F大调的《前奏曲》都没有任何明确的风景描写的部分,但前者的低音部和后者的高音部里那些听起来像耳语的部分,我还是不由得会想到静静流淌的小溪的潺潺水声。在任何一段曲子里都很难被称为旋律的浓缩的小音符被这耳语般的感觉唤起,像是被赋予了生命一样,自己放射着点点星光。

特别是G大调《前奏曲》里,在相当于主旋律的音符被不断变化的伴奏很有节制也很巧妙地引导着的同时,也出现在留好的间隔里,演奏者最好以此为基础,让听众依稀感受到这旋律。像所谓演奏的高手那样手忙脚乱的是不能弹好这首前奏曲的。这是一首多么爽朗而静谧的曲子啊!不论哪一曲,刚觉得它偏离基调转向一个和基调很近的调时,马上又回归到基调上来。肖邦正是用这种方式,时而给听众听觉的冲击,时而又让人们烦躁不安,摈弃了所有近代音乐的后继者所秉承的精致和调性间的神秘性。

完全不带肖邦特色的才气和手法,简单又流畅的这几小节音乐,让我注意到这正是肖邦的亲笔作品的同时,我更想赞赏它。只有在肖邦不把自己当肖邦的时候,我才能感受到最真实的他,这样的他,对充满华丽辞藻的乐曲展开,和获得夸张曲子的构想没有丝毫的欲望,只有想要最大限度地完美归纳他想要表达的东西的愿望。

在《关于肖邦的日记》中纪德尝试分析了很多作品,因为是以演奏体验为根据,不仅限于纸上的分析,也涉及到了感觉的领域。抵抗表面性质的东西的纪德也同样不喜欢肖邦作品中“面向大众的华丽曲子”。同样,他也很讨厌胡乱地快速弹奏或过多使用自由速度的演奏方式。而纪德也充分具备了把听众和演奏者的内心感觉准确优美地语言化的能力。因此我希望在把他的一些观点介绍给大家时,人们能更加理性地对待音乐,对待音乐家。

——董瀚