-

1.1思之翔1——关于音乐的碎片(董瀚)

-

1.2序言:键盘上的优雅

-

1.3引 言:孤独与超越

-

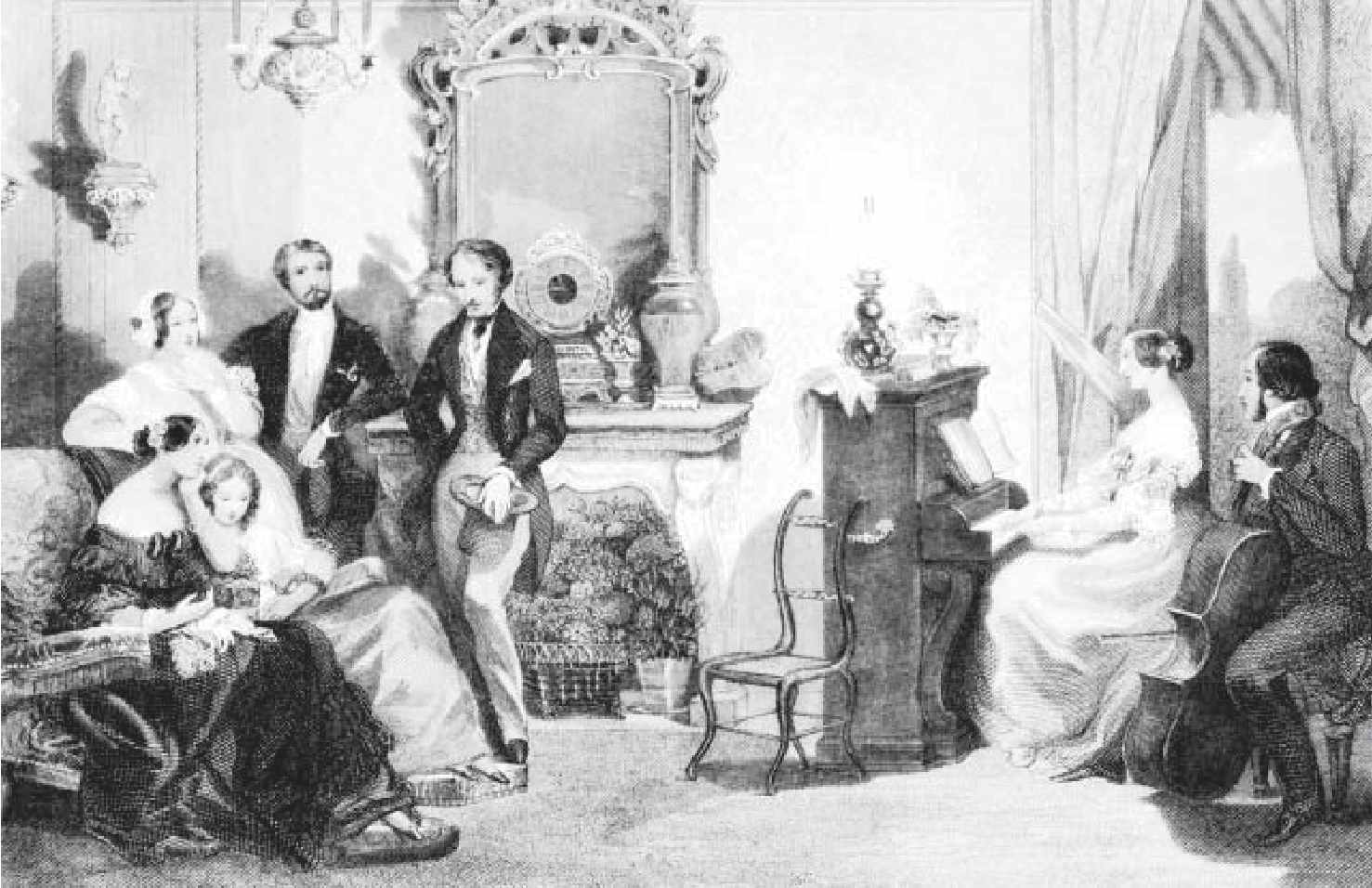

1.4第一章 键盘上的足迹——肖邦的巴黎

-

1.4.11831—1832年 普瓦松涅赫大道27号

-

1.4.21832—1833年 贝尔热城街4号

-

1.4.31833—1836年 昂丹河堤路5号

-

1.4.41836—1839年 昂丹河堤路38号

-

1.4.51839—1841年 通什路5号

-

1.4.61841—1842年 皮盖勒街16号(现为皮盖勒20号)

-

1.4.71842—1849年 奥尔良广场9号(肖邦和乔治·桑的新居)

-

1.4.81849年6月 夏悠宫(Palais de Chaillot)

-

1.4.91849年9月—10月 旺多姆广场12号

-

1.4.101849年10月17日 葬礼——玛德莲娜教堂(La Madeleine)

-

1.4.11肖邦的长眠之地——拉雪兹神父公墓

-

1.5第二章 键盘上的心迹——对肖邦音乐的另类解读

-

1.5.1献词——安德烈·纪德

-

1.5.2《关于肖邦的日记》(摘录)——安德烈·纪德

-

1.5.3断章——被寻找出的手记

-

1.5.4冈什(Ganche)写给纪德的信

-

1.6第三章 键盘上的奇迹——肖邦经典钢琴作品欣赏

-

1.6.1夜曲——面纱后的叹息

-

1.6.2练习曲——秋日余晖下的黑色珠玑

-

1.6.3波兰舞曲——民族灵魂的旌旗猎猎

-

1.6.4圆舞曲——茴香花摇曳地绽放

-

1.6.5协奏曲——烈焰里,夜蝶翩跹

-

1.6.6叙事曲——游吟诗人的高亢长歌

-

1.6.7前奏曲——晚祷时的雨滴

-

1.6.8玛祖卡——农民的舞蹈

-

1.6.9谐谑曲——初夏的流星雨

-

1.6.10即兴曲——寂寞在氤氲的灯影下游移

-

1.6.11船歌——乐海那悠悠航程

-

1.6.12克拉科维亚克音乐会用大回旋曲(作品Op.14)——缀满心房的白色繁花

-

1.6.13降D大调摇篮曲(作品Op.57)——紫丁香倦慵地低语

-

1.7第四章 键盘上的痕迹——演奏肖邦音乐的大师们

-

1.7.1谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫

-

1.7.2阿尔弗雷德·德尼·科尔托

-

1.7.3阿图尔·鲁宾斯坦

-

1.7.4克劳迪奥·阿劳

-

1.7.5弗拉基米尔·霍洛维兹

-

1.7.6萨姆森·富朗索瓦

-

1.7.7傅聪

-

1.7.8弗拉基米尔·阿什肯纳齐

-

1.7.9玛尔塔·阿格丽希

-

1.7.10莫里季欧·波里尼

-

1.7.11克里斯蒂安·齐玛曼

-

1.8附 录

-

1.8.1思之翔2——关于音乐的碎片

-

1.8.2肖邦生平大事年表

-

1.8.3肖邦作品创作年表

-

1.8.4肖邦的朋友们

-

1.9参考文献

-

1.10后 记

-

1.11致 谢

1

寻访肖邦