-

1.1引 言

-

1.2上 篇 新市民小说总论:历史渊源、艺术旨趣与内在思想

-

1.2.1第一章 现代大都会与市民群体的勃兴

-

1.2.1.1第一节 上海:大都会的诞生

-

1.2.1.1.1一、“城”与“市”的冲突和融合

-

1.2.1.1.2二、现代上海:崭新的城市进程

-

1.2.1.2第二节 上海现代市民群体的兴起

-

1.2.1.2.1一、“中/西”市民概念的差异

-

1.2.1.2.2二、中国市民群体的自我发展道路

-

1.2.1.2.3三、对“小市民”的一点思考

-

1.2.1.2.4四、现代上海市民群体的性格特征

-

1.2.2第二章 现代市民文化的崛起与都市精神的新建构

-

1.2.2.1第一节 近现代以来市民文化的转变:实利、民主与科学

-

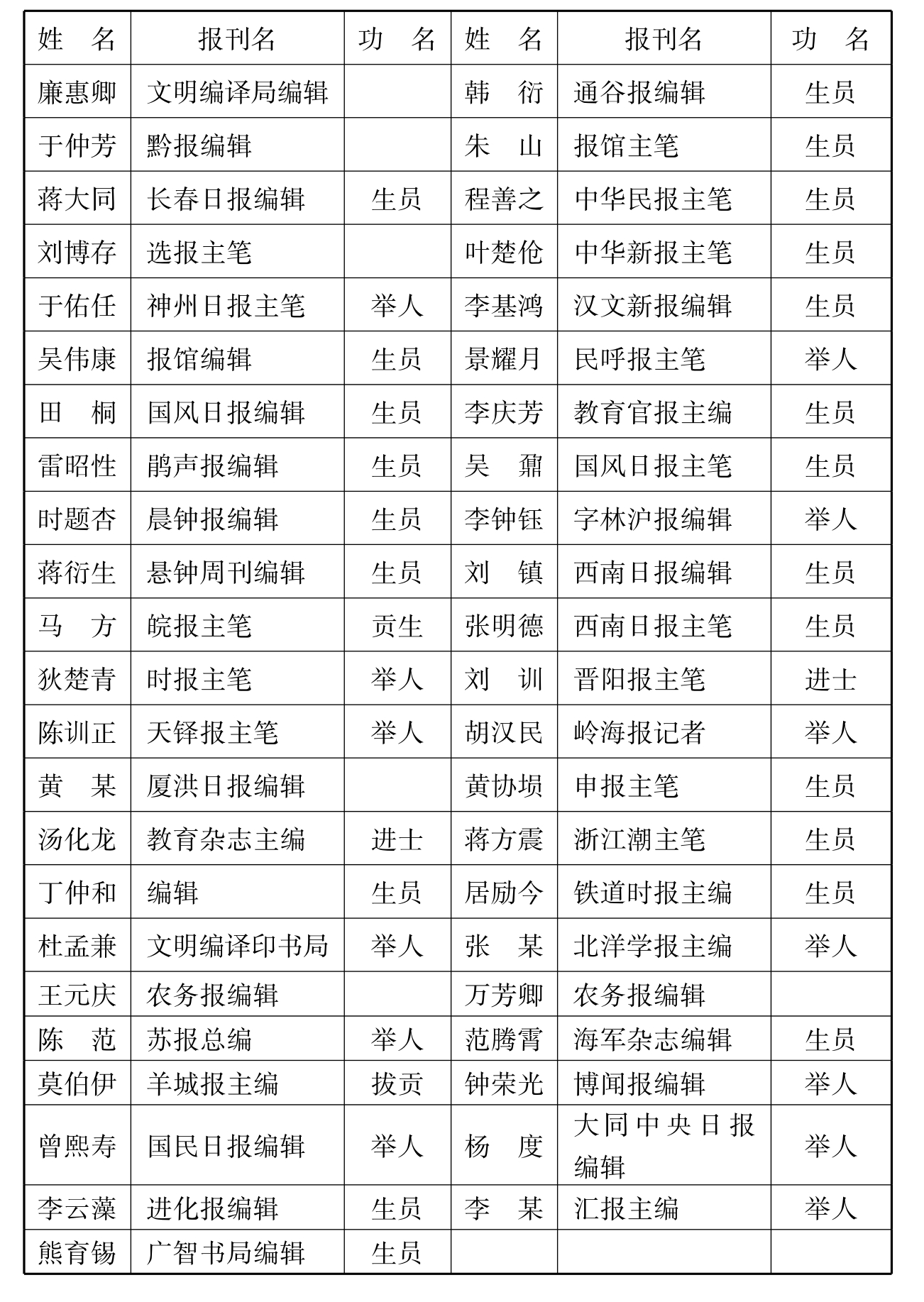

1.2.2.1.1一、西方民主思潮的冲击

-

1.2.2.1.2二、科学理性的逐步导入

-

1.2.2.1.3三、近现代经济伦理的发展和建立

-

1.2.2.2第二节 上海现代市民文化的重要特征

-

1.2.2.2.1一、浓郁的商业气质

-

1.2.2.2.2二、褒贬不一的求新精神

-

1.2.2.2.3三、表现自身日常生活和审美趣味的世俗心态

-

1.2.2.2.4四、两难境地中的中西交融

-

1.2.3第三章 从“宋话本”到“白话青楼小说”

-

1.2.3.1第一节 对“市民小说”的一种溯源

-

1.2.3.1.1一、市民小说的开端

-

1.2.3.1.2二、古代市民小说的繁荣

-

1.2.3.2第二节 时代交叉口的变革:晚清白话青楼小说

-

1.2.4第四章 新旧融合与跨越雅俗

-

1.2.4.1第一节 新市民小说艺术风格的发展轨迹和最终奠基

-

1.2.4.1.1一、“旧文艺”朝“新文学”的靠拢

-

1.2.4.1.2二、“新文学”对“旧文艺”的借鉴

-

1.2.4.2第二节 “雅/俗”、“新/旧”意趣的出色交融

-

1.2.4.2.1一、张爱玲的“雅/俗”融通与“新/旧”结合:新市民小说的艺术典范

-

1.2.4.2.2二、新市民小说代表作家的创作成就和理论建设

-

1.2.5第五章 日常生活与生命意义的再认识

-

1.2.5.1第一节 新市民小说创作生命体验形成的特定机缘

-

1.2.5.1.1一、沦陷:上海作家的流失和写作领域的空出

-

1.2.5.1.2二、生存:写作的现实顾忌与市场诱因

-

1.2.5.2第二节 日常生活的首肯和张扬

-

1.2.5.2.1一、“旨在自我维护的活动”的日常生活及其审美方式

-

1.2.5.2.2二、以日常生活逻辑消解宏大叙事

-

1.2.5.3第三节 新市民小说家对世俗人生的再认识

-

1.2.5.3.1一、乱世中“人”的生存体验

-

1.2.5.3.2二、低调的写作姿态和世俗化的题材领域

-

1.3下 篇 新市民小说代表作家论

-

1.3.1第六章 都市女性的快意言说:苏青与潘柳黛

-

1.3.1.1第一节 乱世中的平凡女性

-

1.3.1.1.1一、市民本位主义·《天地》杂志·人生悲剧

-

1.3.1.1.2二、率真的言说方式

-

1.3.1.2第二节 女性隐秘世界的大胆揭示

-

1.3.2第七章 日常生活意识的现实认同:予且、周天籁

-

1.3.2.1第一节 市民生活的拥戴者

-

1.3.2.1.1一、热烈的市民情趣

-

1.3.2.1.2二、亦新亦旧的小说

-

1.3.2.2第二节 欲望都市中的一抹同情

-

1.3.2.2.1一、欲望下的日常人生

-

1.3.2.2.2二、沪语写作的灿烂余晖

-

1.3.3第八章 现代商业社会认知的二重性:丁谛、周楞伽

-

1.3.3.1第一节 商业社会的认同与批判

-

1.3.3.2第二节 市民的激愤和豪迈

-

1.3.4第九章 爱与青春年少的世界:谭 惟翰及“东吴系”女作家

-

1.3.4.1第一节 “爱”的情怀

-

1.3.4.2第二节 如花绽放的青春

-

1.3.5主要参考文献

-

1.3.6后 记

1

现代都市与日常生活的再发现:1942年~1945年上海新市民小说研究