-

1.1序

-

1.2第一编 传承人

-

1.2.1一 朱海容

-

1.2.1.1吴歌吴故事吴民俗采录研究家、吴歌传承人朱海容

-

1.2.1.2民间文学的“情”和“爱”

-

1.2.1.3[朱海容著编书目]

-

1.2.2二 陆瑞英

-

1.2.2.1讲讲吴歌白茆山歌杰出传承人陆瑞英

-

1.2.2.2学白茆山歌、学讲民间故事的自述

-

1.2.2.3[陆瑞英著编书目]

-

1.3第二编 仙游名家

-

1.3.1三 钟敬文

-

1.3.1.1钟敬文:中国现代民俗学的开拓者

-

1.3.1.2《民间文艺学及其历史》自序

-

1.3.1.3[钟敬文著编书目]

-

1.3.2四 娄子匡(台湾)

-

1.3.2.1民间文学民俗学大师娄子匡

-

1.3.2.2[娄子匡著编书目]

-

1.3.3五 姜 彬

-

1.3.3.1论姜彬的区域民间文化研究

-

1.3.3.2半个多世纪的“民间文学情结”

-

1.3.3.3[姜彬著编书目]

-

1.3.4六 谭达先(澳大利亚华裔)

-

1.3.4.1谭达先与中华民间文化绵绵终生情

-

1.3.4.2结缘民间文学四十九年

-

1.3.4.3[谭达先著编书目]

-

1.3.5七 傅光宇

-

1.3.5.1傅光宇云南民族文化终生情结

-

1.3.5.2我的治学经历

-

1.3.5.3[傅光宇著编书目]

-

1.3.6八 林 河(侗族)

-

1.3.6.1探索中华文明的起源与基因——论林河民俗研究发展轨迹及其理论独创性

-

1.3.6.2巫傩文化研究的发展轨迹和理论贡献——我为什么要研究中国的“巫傩文化”

-

1.3.6.3民俗研究要有先进的方法

-

1.3.6.4[林河著编书目]

-

1.4第三编 少数民族名家

-

1.4.1九 乌丙安(蒙古族)

-

1.4.1.1蒙古族民俗学家乌丙安的理论贡献

-

1.4.1.2乌丙安学术生涯访谈录

-

1.4.1.3[乌丙安著编书目]

-

1.4.2十 郝苏民(回族)

-

1.4.2.1郝苏民与蒙古学、回学、西北民俗、遗产抢救

-

1.4.2.2我的“学术”自述——写给过伟先生的夜话:缘由、心态、轨迹与路子的龙门阵

-

1.4.2.3[郝苏民著编书目]

-

1.4.3十一 农学冠(壮族)

-

1.4.3.1探索民族心理与文化底蕴——论农学冠少数民族民间文学与作家文学及跨国比较研究之发展轨迹、文化视野、研究...

-

1.4.3.2在民族民间文化的宝山上探觅

-

1.4.3.3[农学冠著编书目]

-

1.4.4十二 邢 莉(蒙古族)

-

1.4.4.1蒙古族女学者邢莉的游牧文化、女性文化研究

-

1.4.4.2从游牧文化、女性民俗到民间信仰研究

-

1.4.4.3[邢莉著编书目]

-

1.4.5十三 白庚胜(纳西族)

-

1.4.5.1白庚胜与纳西学、民间文化遗产学

-

1.4.5.2从学简历

-

1.4.5.3[白庚胜著编书目]

-

1.5第四编 汉族名家

-

1.5.1十四 朱介凡(台湾)

-

1.5.1.1民间谚语学家朱介凡与《中华谚语志》

-

1.5.1.2谚学拓殖六十年

-

1.5.1.3[朱介凡著编书目]

-

1.5.2十五 贾 芝

-

1.5.2.1草根学者贾芝教授四大贡献

-

1.5.2.2飞鸽传讯——贾芝同志信访笔谈录

-

1.5.2.3[贾芝著编书目]

-

1.5.3十六 汪玢玲

-

1.5.3.1汪玢玲民俗学的首创精神、研究方法和学术贡献

-

1.5.3.2为学不渝 荣辱不惊

-

1.5.3.3[汪玢玲著编书目]

-

1.5.4十七 杨知勇

-

1.5.4.1民俗溯源、价值探索与文化反思———论杨知勇在民俗学上的学术追求与理论贡献

-

1.5.4.2在民俗学领域的探索历程

-

1.5.4.3[杨知勇著编书目]

-

1.5.5十八 刘城淮

-

1.5.5.1神话学家寓言学家刘城淮

-

1.5.5.2置生死于度外 存事业于胸中——醉心于神话和寓言的历程、心态与治学16字真言

-

1.5.5.3[刘城淮著编书目]

-

1.5.6十九 高国藩

-

1.5.6.1高国藩与敦煌民俗学

-

1.5.6.2写作生涯自述

-

1.5.6.3[高国藩著编书目]

-

1.5.7二十 段宝林

-

1.5.7.1闯与创——论段宝林民间文学、民俗学研究的发展轨迹及其理论贡献

-

1.5.7.2在民俗学民间文学的探索道路上

-

1.5.7.3[段宝林著编书目]

-

1.5.8二十一 刘锡诚

-

1.5.8.1刘锡诚与《20世纪中国民间文学学术史》

-

1.5.8.2在民间文学的园地里——我的学术自述

-

1.5.8.3[刘锡诚著编书目]

-

1.5.9二十二 刘守华

-

1.5.9.1故事学研究开拓者刘守华

-

1.5.9.2我和民间文艺50年不解之缘

-

1.5.9.3[刘守华著编书目]

-

1.5.10二十三 柯 杨

-

1.5.10.1柯杨与花儿、西北民俗、抢救民间文化遗产

-

1.5.10.2热爱者·探索者·守望者——我的民俗学学术历程简述

-

1.5.10.3[柯杨著编书目]

-

1.5.11二十四 金荣华(台湾)

-

1.5.11.1金荣华的民间故事采录整理研究与《中国民间故事集成类型索引》

-

1.5.11.2治学因缘(民间文学篇)

-

1.5.11.3[金荣华著编书目]

-

1.5.12二十五 叶春生

-

1.5.12.1叶春生与岭南民俗

-

1.5.12.2进出蛮荒说不惑

-

1.5.12.3[叶春生著编书目]

-

1.5.13二十六 徐华龙

-

1.5.13.1徐华龙与中国鬼文化研究

-

1.5.13.2一个与民俗学有缘分的人——关于我“学术自述”的问答

-

1.5.13.3[徐华龙著编书目]

-

1.5.14附 录

-

1.5.14.1中国民俗学学派方法论

-

1.5.15后 记

-

1.5.15.1为祖国健康工作60年(后记之一)

-

1.5.15.2晚霞艳红(后记之二)

1

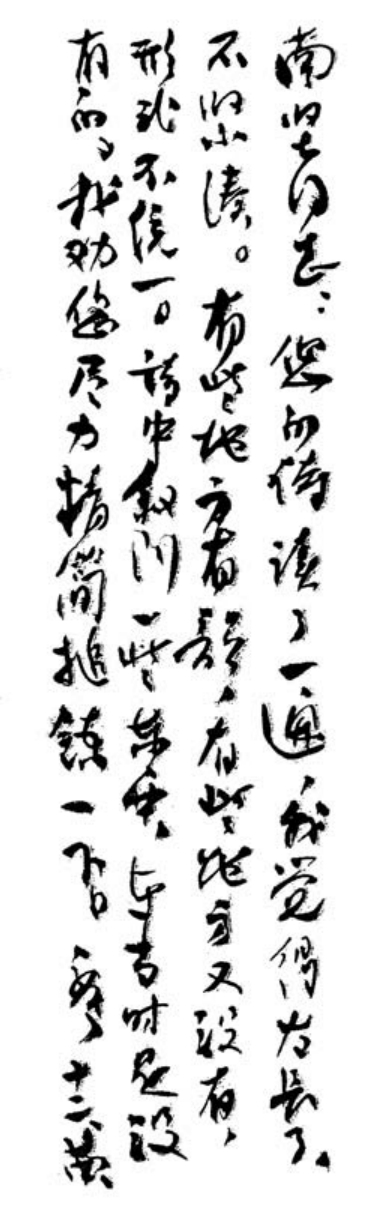

中华民间文学民俗学二十六名家