第十三章 行云流水

从记载中看,宋初的宫廷画家,除了为帝王显宦画肖像外,描写皇家生活的作品不多,画家主要的任务是在寺院道观作宗教壁画,为统治者的信仰和爱好服务。这些宗教壁画的规模巨大,“景德末,章圣营玉清昭应宫,募天下画流逾三千数,中程者不减一百人。”(刘道醇《圣朝名画评》卷一)唐会昌灭佛,导致宗教壁画衰落和吴道子画派的隐退,民间画工人数剧减;五代又兴宗教壁画,以西蜀为最盛,宗教壁画在民间和宫廷同时“热”了起来;到了宋初,一募应者三千数,可见宗教壁画创作是何等的活跃。

于是,吴道子画派,又重新被抬举到一统天下的地位。学吴道子在当时蔚成风气,如王瓘“深得吴法,世谓之小吴生”,孙梦卿“亦专吴学”,侯翼“夙振吴风,穷乎奥旨”,张昉“笔专吴体,尝画玉清照应宫奏乐天女,高丈余,掇笔而成”,孙怀悦“学吴生为得法”,李元济“精于吴笔”(均见郭若虚《图画见闻志》卷三)。在“得吴法”的众多画家之中,最出色的,当推武宗元。

武宗元的写实能力相当高超,曾画宋太宗像,宋真宗见了,为之动容,叹其画笔之神。武宗元对吴道子画风的追求,简直到达了神形俱妙的地步:“上清宫即唐玄元皇帝庙,旧有吴道子画《五圣图》,杜甫诗称:‘五圣联龙兖,千官列雁行’,是也,后因广增庭庑,画壁遂废,宗元复运神踪,高绍前哲。……宗元又尝于广爱寺见吴生画文殊普贤大像,因杜绝人事旬余,刻意临仿,蹙成二小帧,其骨法停分,神观气格,与夫天衣缨络,乘跨部从,较之大像,不差毫厘,自非灵心妙悟感而遂通者,孰能与于此哉!”(同上)武宗元把吴道子的壁画移入纸素,虽说“骨法停分,神观气格”,“不差毫厘”,只是临摹上的功力,而唐代画风,确切地说是唐代吴道子的画风,在宋初,也确切地说是在宋初的武宗元手里,究竟被演绎成何等式样呢?吴画迹已绝,武画亦仅见一、二本,历来认为武宗元是“宋之吴生也,画人物,行笔如流水,神采活动”(汤垕《画鉴》),由此可见他和吴道子的联系,只是画法“行笔如流水”和画面形象“神采活动”上的一致,实在太笼统了。倒是刘道醇的一句评语,道明了吴、武的差异,也总结了盛唐和宋初人物画的差异。他说:“武员外学吴生笔,得其闲丽之态,可谓睹其奥矣。”(《圣朝名画评》卷一)以武宗元的闲丽之态,来阐述吴道子艺术的奥妙,似乎是鼓没敲打在点。但细细想来,盛唐瑰伟壮阔,情势浑沦的气质,可谓称雄一时,睥睨百代,中、晚唐及不上它,五代更不能望其项背。宋初强作声势,武宗元虽无法与吴道子并驾齐驱,却声势不弱。武宗元可以“乘兴挥写,无毫发遗痕”,可以“画十太一,皆丈余”(同上),可以画得“出世真人气雍穆,入藩老释面清癯”(见苏辙《栾城集》后集卷三),可以“尽一匹绢作王帝朝元,人物仙仗,背项相倚,大抵如写草书然”(汤垕《画鉴》)。

北宋·武宗元《朝元仙仗图》(局部)

武宗元留传下来的手迹《朝元仙仗图》和《八十七神仙图》,前者是草稿,后者为正本。此图数十人物姿色神态,少有类同,济济一堂,主次分明,秩序井然。驾驭平面空间能力的高超,令人想起了吴道子,想起了孙位。如此众多人物、仪仗、器具还有各种鲜花以及廊阶、云气等等,均用单纯的白描手法,表现得如此准确,如此生动,如此丰富多彩。一根线条,描出了大手笔,这里除了线条,找不到其他的绘画手段。而线条挺拔中见飘逸,流畅中见力量,刻实中见灵动,平静中见声势;尤其出色的是长线条,一气呵成,用力均匀,提按变化细微,起伏感依着笔势,缓缓而来,画家作画时的情绪波动,控制在极有修养的运笔旋律之中,如古涧细泉,自由自在地流淌,笔迹到处,气韵便生。这种线条的生动性,虽不及吴道子,但已经能够看出宋代人物画家,开拓他们自身襟怀的热情。不必亦步亦趋地夺吴道子之真,武宗元在“闲丽”中,尽自己所善,成时代之美,足见不朽了。

北宋·李公麟《五马图》(局部)

无论从何种角度讲,李公麟在北宋的人物画坛,都是当之无愧的盟主和中流砥柱式的人物。他没有以绘画服务于宫廷,不是一个专业画家,却有着精深的绘画技艺。他出身于书香门第,“第进士,历南康、长垣尉,泗州录事参军。用陆佃荐,为中书门下后省删定官、御史检法。好古博学,长于诗,多识奇字。”(《宋史》卷四百四十四)他有着典型的文人情趣,“作真书,有晋宋楷法风格……仕官居京师,十年不游权贵门,得休沐,遇佳时,则载酒出城,拉同志二三人,访名园荫林,坐石临水,翛然终日。当时富贵人欲得其笔迹者,往往执礼愿交,而公麟靳固不答,至名人胜士,则虽味平生,相与追逐不厌,乘兴落笔,了无难色。……以仕三十年,未尝一日忘山林。”(《宣和画谱》卷七)他与苏轼、黄庭坚、王诜等文人名士有着密切的交往,因而受到“文人画”意识的影响。由于身兼画家,手握绝技,有着实践“文人画”的深厚资本,故能独树一帜,在人物画上为“文人画”定下格调,成为后世的楷模。

学识使李公麟的画高人一筹,不同凡响,这是文人意识介入绘画带来的好处。这一点,晋唐的文人而兼画家,也同样受惠于学识,但是,晋唐的这类画家的学识是在不自觉中渗入绘画的,而李公麟则是自觉地使用学识。他曾说过:“吾为画,如骚人赋诗,吟咏性情而已。”(《宣和画谱》卷七)“如骚人赋诗”,是在画里追求诗的意境;“吟咏性情”,是借画抒写情感。所以,他在画上的表现,“深得杜甫作诗体制,而移于画,如甫作《缚鸡行》,不在鸡虫之得失,乃在于‘注目寒江倚山阁’之时,公麟画《陶潜归去来兮图》,不在田园松菊,乃在于临清流处;甫作《茅屋为秋风所拔叹》,虽衾破屋漏非所恤,而欲‘大庇天下寒士俱欢颜’,公麟作《阳关图》,以离别惨恨为人之常情,而设钓者于水滨,忘形块坐,哀乐不关其意。”(同上)黄庭坚说:“凡书画当观韵,往时李伯时为余作李广夺胡儿马,挟儿南驰,取胡儿弓,引满以拟追骑,观箭锋所直,发之人马皆应弦也。伯时笑曰:‘使俗子为之,当作中箭追骑矣。’余因此深悟画格,此与文章同一关钮,但难得人入神会耳。”(《豫章黄先生文集》卷二十七)诗与画,均为形象思维的艺术形式,虽然一以文学塑造形象,一以色线组成形象,但同样存在对意的发掘。发掘的深浅,除诗人和画家的造型功力以外,学养和情操所导致的理解力也极为重要。绘画与诗歌结盟,就是为了寻找深掘意境的力量。李公麟画《陶潜归去来兮图》,选择“临清流”作为意境的深掘点,一方面避免了“田园松菊”被用熟的概念模式,换一个角度去探寻意境,使作品别具情趣;另一方面是真正理解了陶渊明的精神,并在此中注入自己的理想。黄庭坚从李公麟的画中悟出绘画与文章同一关钮,更说明了李公麟用形象言事达情,曲折含蓄,让人在回想中感悟,更体现了更多更广的绘画魅力。

这种心和手并用,思和技结合的创作,可以说是在宋代才真正树立起来的成功的风范。如果说吴道子的“六法俱全,万象必尽,神人假手,穷极造化”(张彦远《历代名画记》卷一)是法度和造化关系的完善的话,那么,李公麟的“博学精识,用意至深,心目所睹,即领其要”(《宣和画谱》卷七)则是在“摭前辈精绝处”上建立起画家自身和造化的关系。

作为文人而兼画家的李公麟,他正竭力用绘画来表现文人的思想、文人的情操,竭力想树立一个文人的绘画风格。因此,他在前人的基础上作了文人性质的“雅化”处理。“白描”,便是他突破性的进展。刘克庄说:“前世名画如顾、陆、吴道子辈,皆不能不着色,故例以丹青二字目画家。至龙眠始扫去粉黛,淡毫轻墨,高雅超谊,譬如幽人胜士褐衣草履,居然简远,固不假兖绣蝉冕为重也。于是乎,亦可谓天下之绝艺矣。”(《后村先生大全集》卷九十九)对顾恺之和吴道子的区别,张彦远早提出了疏和密的不同。疏、密二体相比较,疏体更能发挥笔的特长。疏体的出现和发展,标志着笔的独立,也即线造型的成熟。原先线和色不可分离的画体,由于吴道子的努力,成为线为主而色退居辅助地位,因此,从人物画演变的历史来看,从顾恺之到吴道子,是线逐步解放的一个过程。李公麟的“始扫去粉黛,淡墨轻毫,高雅超谊”,则表明了他是把线推向彻底解放的第一位画家。他创造的“白描”人物画法,不仅不假彩色,纯以线来作表现手段,而且还简化了以往的线描程式。“文人”和画工之间的沟壑被加深了。《宣和画谱》卷七称:“大抵公麟以立意为先,布置像饰为次,其成染精致,俗工或可学焉,至率略简易处,则终不近也。”可以这样认为,线的位置被李公麟抬高、突出后,技艺和性情的距离由此而贴近,物理和画趣也由此而紧密,对技巧的要求更由此而愈高。李公麟的“白描”人物画,从技巧上说,是删繁就简的锤炼,是吴道子传统的发展和净化。从绘画审美意义上看,这种锤炼的熔炉,是其学识、情操构成的胸臆。吴道子传统的净化结果,实质上是把人物画纳入“文人画”的轨迹,为后世树立了“文人画”的风范。

李公麟传世的三件作品,除《临韦偃牧放图》外,《五马图》和《免胄图》都是白描。《五马图》画了当时从西域所进的五匹名马及奚官、圉夫。画卷分五段:第一段画名马“风头骢”,一满面虬髯、戴毡帽的西域奚官;第二段画一戴皮帽的奚官双手牵着名马“锦膊骢”;第三段画名马“照夜白”,旁一奚官牵马作缓步状;第四段画一袒裸右臂的圉人和名马“好头赤”;第五段画执鞭握缰的奚官和名马“满三花”。人和马的形状、姿态造型准确,生动可爱,神采奕奕,画法简练,以单线勾勒的白描为基调,敷色清淡,晕染也不多,线条细而富有笔的韵律,落笔轻重对比不大,笔势起伏流畅,运用自如,真有行云流水的风采。在不多的线条中,使人感到马的皮、肉、骨、毛的质感及人的须眉、眼神和身份气度。《临韦偃牧放图》,为平坡旷野放牧的情景。全图马一千多匹,奚官、圉人一百多名。结构宏敞,场面巨大,马的奔跑、碎步、嬉戏、翻流、颦伸俯仰、饮水食草无所不有,刻画精细周到,疏密错落,布置井井有条。奚官、圉人,或骑马、或步行、或坐、或卧,妙趣横生,加上山坡丘岗的起伏,湖沼的隐现穿插,树木的参差,使整个画面变化无穷,观者应接不暇。此图虽为临摹唐代韦偃,在画法上却是李公麟的特色,线条勾勒严谨中有疏朗,稀疏处又见力量,精致细腻而有壮美的气韵,此图从李公麟的笔调中能窥视唐代博大精深的画风,同时也显示了李公麟深厚的绘画功力。

北宋·李公麟《临韦偃牧放图》(局部)

北宋·李公麟《临韦偃牧放图》(局部)

《免胄图》,是件大型的白描作品,画唐代将领郭子仪在泾阳卸甲脱盔见回纥的事迹。唐永泰年间,吐蕃引诱回纥聚集三十万人马犯唐,郭子仪屯兵泾阳,在寡不敌众的形势下,脱盔卸甲,带了几名卫兵,利用他的威望,说服回纥,从而结欢誓好,挽救了危局。此图右边是奔腾而来的回纥军马,中部为郭子仪与回纥首领会见的情景。郭子仪风度潇洒,神色平静,面带微笑,而回纥将领则慑于郭子仪的声威,伏地叩拜,一副惶恐、惊讶的样子。左边是郭子仪的部将、卫兵,人马甲胄森森,严阵以待。整个画面处理极为老练,有条不紊地反映出郭子仪免胄单身入回纥军结欢誓好的情节。白描笔法飘逸,人物鞍马的造型精确,姿态、神情各各不同。

画风的日趋精致、细微,这是宋代画家对技巧锲而不舍地追求的结果。似乎在北宋中叶就开始出现两种风格:一种是简略的“文人画”,另一种是工致的宫廷画。在人物画上,李公麟的“白描”画法以简略高雅的写实作风震撼北宋中叶画坛之后,传统的工致写实作风,就开始考虑与之抗衡,实际上是谋求如何继续生存下去的办法。它不可能转向“白描”式的新写实画风,必然要施展自己的长处,朝着更工致、更精细的方向发展,于是,出现了两宋之交的那种周密不苟的写实风气。张择端著名的《清明上河图》,便是这一时期的产物。

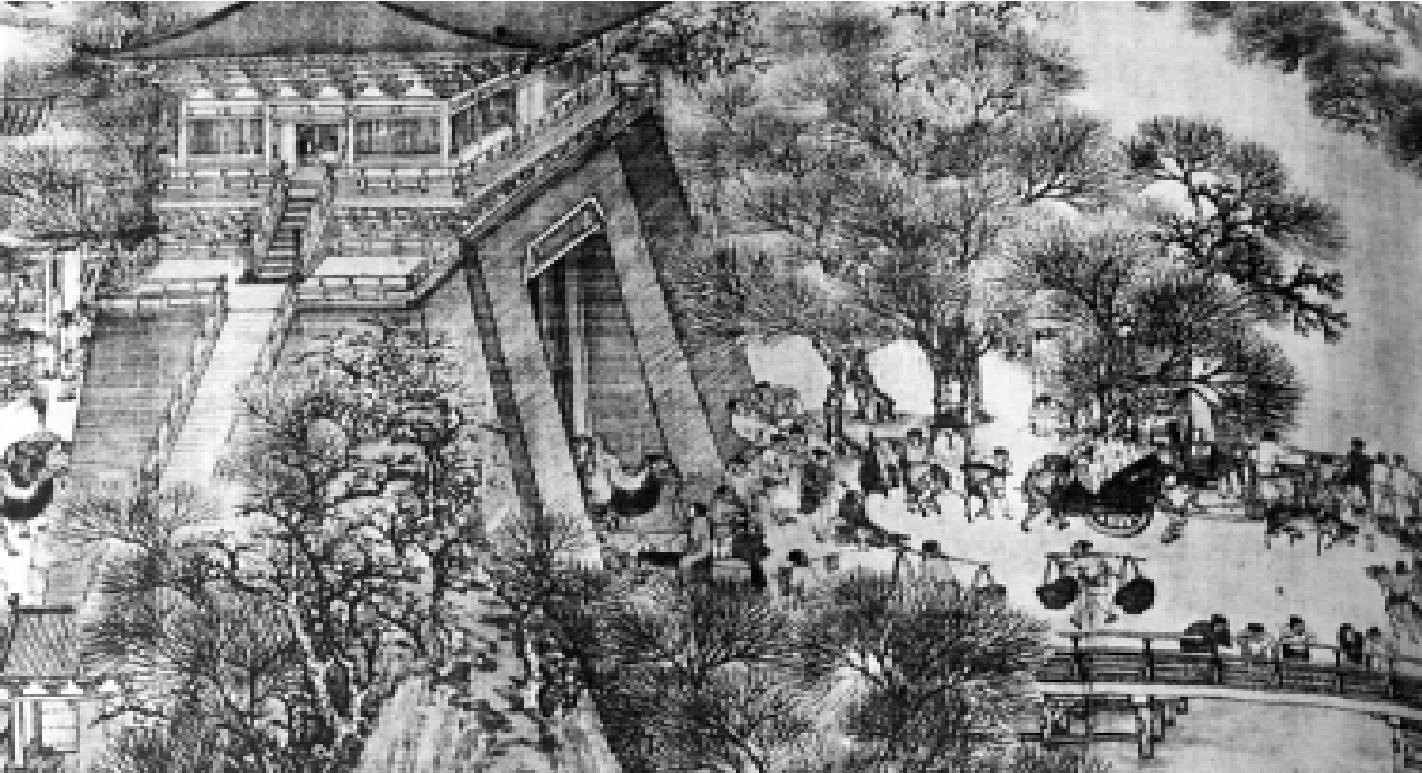

北宋·张择端《清明上河图》(局部)

《清明上河图》,画面为北宋京城汴梁热闹的街市、繁忙的水道以及城乡交界处的景色。起首是市郊风光,刚抽出嫩芽的杨柳树散发出春天的气息,点明了“清明”时节的特点,村舍旁小桥孤舟,显得十分冷清,与画卷展开到街市的热闹构成对比。沿小梁一条土路,几乘毛驴驮着木炭,似要拐过小桥走向市区,往左是田畴和村店,有骑马、抬轿的队伍,像是出城去郊外祭扫先人的墓地,又有侍从、挑夫跟随的骑驴者,大概是去城外踏青的游人。接近城市处,屋舍渐密,河畔泊有大船,装物卸货,忙忙碌碌。临街的茶肆、酒店已经开张,沿汴河进城,水道繁忙,有起锚欲行的客船,有八十摇橹的大货船,至虹桥处,水流湍急,一船将靠近虹桥,船工们紧张地下帆落桅,撑竿把舵,呼唤叫喊,与岸上、桥头联成一气。桥上是熙熙攘攘的人流,有扶栏观望的,有挑担拉车的,有骑马的,有喝道的,有争吵叫嚷的,有悠闲逛市的,热闹非凡。虹桥左边,是汴河的拐弯处,河道开阔,舟船从容航行。画面至此,用开阔的水道和较平静的沿河街市,调节了虹桥处紧张热闹的气氛。再往左,是制造车辆的作坊,有卖药的地摊及小吃店等,两辆三头牛拉的大车横在街心。护城河和壮丽的城楼往左是整齐的街道,两旁店铺林立,马车、驴车、轿子、骆驼队穿梭往来,街面繁荣,“孙家正店”——当时东京著名的酒楼,门口停着车辆,客人们互相揖让。并排开设的有弓店、布店、水果摊、测字摊,还有代写书信的长者、剃头修面的理发师;拐角处的十字街,有说书卖唱的、有文人僧侣,有叫卖的货郎担,有趾高气扬的官员,有训斥仆人的商贾,有从井口汲水的工人;有书店、药店、绸缎店,最后是名医“赵太丞家”的诊所。整个画卷以人物和屋宇、舟船的界画为主,辅以树木、坡石、水流、牛、马、驴、骆驼等形象。可以看出,作者是一位全能的画家。构图起伏错落,很有节奏感。疏密虚实搭配得十分巧妙,规模宏大,情趣盎然。造型姿态百千,无不生动。线条苍劲、简括,界画整齐。色彩以青和赭为主,轻快明洁,白描、淡晕和轻色构成了一幅真实感人、活泼生动的调子。当年汴梁的建筑、人物风情、街市景象历历俱现,是一幅不可多得的历史风俗画的巨制,体现了北宋后期高度成熟的绘画水平,是我国绘画史上现实主义的伟大杰作。

北宋·张择端《清明上河图》(局部)

北宋·张择端《清明上河图》(局部)