第九章 徐黄异体

唐·周昉《簪花仕女图》(局部)

花和鸟的形象,作为陪衬或点缀,出现在人物画上的历史,也许要比山水长远,而它的卓然自立,却要晚出大约四百年。至中、晚唐,方才有些独立的迹象。而唐代的一些人物画中的花鸟形象,从写实角度来讲,已具独立的趋势。李贤墓室壁画上的戴胜鸟及梧桐树,造型真切,线条流畅,戴胜鸟展开双翅仰头飞翔,寥寥数笔,羽毛轻动的姿态惟妙惟肖。那幅《侍女与竹图》,三株修竹,不作双勾,用墨画出,该是北宋文人墨竹的雏形。李重润墓室壁画的《架鹰图》中的猎鹰,眼神炯炯有光,右边那只鹰的羽毛勾勒带烘染,似觉光亮的羽质;左边那只双翅轻拍,跃跃欲飞,十分逼真。周昉《簪花仕女图》中的仙鹤、玉兰花,当是相当出色的工笔花鸟。

花鸟画的独立,不像山水画那样,大张旗鼓地宣扬,也没有高明的理论来推波助澜,它默默无闻地以独立的技巧让世人信服;以独立的形象,来说明其独立的价值。首先亮相的是画禽鸟的专家。冯绍、姜皎都是盛唐画家,以画鹰著称。薛稷画的鹤,更是名噪一时。唐代流行的屏风六曲鹤样,是薛稷的首创。会昌四年(844)梁元翰墓和咸通五年(864)杨玄略墓,两墓的墓室西壁均画有六曲鹤样屏风,可见薛稷的影响。这会是大画家为民间画工做的范本。花鸟画的早期,民间画工为专业画家提供技巧、造型各方面的养分,专业画家以其圆熟、精湛,反过来又影响民间画工,花鸟画在两者重重叠叠、反反复复的交流过程中发展、壮大,而花鸟画的独立和成熟,则以专业绘画为依据;专业绘画又是以大名家的出现为标志的。

晚唐的边鸾,就是独步一时的花鸟画大家。《历代名画记》称边鸾:“善画花鸟,精妙之极,至于山花园蔬,亡不偏写……花鸟冠于代,而有笔迹。”如此评价,不可谓不高。边鸾确是把花鸟画引入独立后的一个高境界,他下笔爽利,似有吴道子“疏体”式的莼菜条笔法,线描略见顿挫,单纯中显现变化的妙趣;用色鲜明,保持了民间花鸟画的色彩特色,且使其精到,这种笔彩俱盛的画法很是新颖。贞元中,新罗国送上一对善舞的孔雀,德宗皇帝召边鸾到玄武殿写生,边鸾画一正一背,翠彩生动,金羽辉灼,若连清声,宛应繁节,真是笔下生辉,让人叹为观止。

和边鸾的文字资料相印证的是1995年在北京海淀区八里庄发现的唐墓壁画。画在墓室的北壁,长290厘米,高165厘米。画面上一丛盛开的牡丹,枝繁叶茂,上有飞蝶,两边各有芦雁;两雁姿态异样,旁边还有秋葵、百合。花和雁都是线条勾勒,然后色彩渲染,线条造型准确,色彩鲜明如真,空间的把握也较为自然。如此大型的花鸟画,是极为少见的。确切地说,这是迄今为止第一幅具有独立的花鸟形象和独立的花鸟意境的真正意义上的花鸟画。它在花鸟画史上的地位是毋庸置疑的。晚唐的花鸟画和花鸟画的独立地位,于此揭开了神秘的面纱。

另外,晚唐还出现了水墨花鸟画。有一位叫殷仲容的画家,花鸟妙得其真,或用墨色,如兼五彩,很显然,是受到从山水画那边刮来的水墨风潮的影响。至此,花鸟画似乎五味俱全了,它的成熟,只待精熟的写实,只待掌握精熟的写实技巧的大画家来催促了。

唐末战乱,时局动荡,刚迈出独立步伐的花鸟画,并没因此而停滞不前。

四川地区受山水阻隔,交通不便却相对安定。文人、艺术家纷纷入蜀,一为避乱,二可有用武之地。

四川地区虽然因交通的不便而导致与外界交流的不便,但土地肥沃,物产丰富,人民颇有艺术天赋。四川的汉画像砖,表明了当地艺术家非凡的创造力,唐代四川的寺院壁画极为可观。五代时期的四川,艺术十分耀目,而以花鸟画最为出色。花鸟画的发祥地落在四川,得了地利,顺了天时。

刁光胤是晚唐著名的花鸟画家,擅长花竹、猫、兔、鸟雀,他的湖石画得特别出色,与花竹、鸟雀作配,很有情调。刁光胤于天复年间入蜀,他的到来使当地的花鸟画家顿时减价。刁光胤在蜀地生活了三十余年,勤于作画,笔耕不辍,非病不休,非老不息。西蜀的豪贵之家及好事者,将他的画视为至宝。西蜀花鸟画的繁荣,刁光胤功莫大焉,更重要的是:他给西蜀花鸟画的发展注入了生机,因为他亲授的学生黄筌,以出蓝之胜,登上了五代花鸟画的盟主之位,光泽所至,倾倒一代画人,其余威又深深地影响了两宋的花鸟画。

黄筌从小爱画,悟性很高,他随刁光胤学花鸟,又随孙位学人物、龙水,跟李昇学山水,能融会贯通而使其花鸟画愈发出色。黄筌发展了刁光胤的画法,从画史的高度来看,是将晚唐花鸟画写实性的长处加以完善。花鸟画从粗放率意的线描写,到线勾勒填彩,从人物画的配角,到有独立的形象、完善的意境,一直在做追求真实的尝试,一个“真”字,耗尽了多少画家的心血。黄筌站在前辈用智慧和精力堆砌、积累起来的写实成就上,又用自己的智慧和精力,为花鸟画的成熟作了有力的冲刺,并攀上最高峰。

(传)五代·黄筌《芳溆春禽图》

蜀主孟知祥,十分赏识黄筌的才华,授他翰林待诏的职位,并赐紫金鱼袋,以后又加至内供奉,朝议大夫,检校少府少监,上柱国。如此知遇,全是看重黄筌的绘画才艺。他对黄筌说:“尔小笔精妙,可画图四时花木、虫鸟、锦鸡、鹭鸶、牡丹、踯躅之类,周于四壁,庶将观瞩焉。”此话出自五代黄休复《益州名画录》,引后蜀翰林学士欧阳炯遵孟知祥之命撰的《奇异记》。“小笔精妙”是蜀主对黄筌花鸟画的赞语,小是细密紧劲的笔法,说明了包括高品质的精到勾勒,细致入微的色、墨渲染等成熟的写实技巧已深入人心。这种费工费时的技巧有着逼真的效果。黄筌从秋画到冬,花了几个月的功夫才竣工。其间,淮南送来几只鹤,黄筌又受命画鹤于偏殿之壁,有惊露、啄苔、理毛、整羽、唳天、翘足六种姿态,生动之至,精彩纷呈,甚至比真鹤更有生趣。真鹤往往立于画侧,和画中的鹤为伴,此殿于是称六鹤殿。西蜀人先前没有见过鹤,都以薛稷画的鹤为奇,黄筌此举,大得蜀人欢喜,纷纷用厚礼请他画鹤,时人谚云:“黄筌画鹤,薛稷减价。”

外方使节向蜀主进呈白鹰,殿壁上有黄筌画的野雉,鹰以为真,连连掣臂。蜀主嗟叹良久曰:“昔闻其事,今见其人。”命进呈者退去,恐壁画遭损,益信黄筌为当代奇笔。另一说法是,蜀主出猎,一鹰离鞲奋举,驯鹰人不能制止,任其飞去,鹰径直入宫殿搏黄筌所画翎羽。神乎其神的传说,是不能信以为真的,只有一点是确信无疑的,那就是:黄筌所画的花鸟,逼真、酷似,在观众的眼睛里,这些由笔画出的花鸟形象与自然界里有生命的花鸟相差无几。描写乱真的故事是基于能有乱真的描绘技巧的事实,加上想象力演绎而成的。然而,真实的乱真也有其事,李之仪《姑溪居士集》卷六《次韵夹竹桃花》诗的附注说:“黄筌作夹竹桃花屏风,东川西川节度使厅皆有之。筌今不在,以真花片补其缺处,几不能辨。枝上地下,相契不差毫发,天下传以为工。”用真去补画,真的和画的相混,达到无法分辨的地步,这就是乱真。

绘画追求真实,以真实取悦观众,以真实获得社会地位,是手段而不是目的,这一点,黄筌还是认识得比较清晰的。西蜀一位术士说他的画很高明,蜀主便令他于庭之东隅画野鹊一只,画成未久,就有大群乌鹊聚集在旁鸣噪不已。蜀主再令黄筌于庭之西隅画野鹊一只,则无乌鹊聚集鸣噪。蜀主问黄筌是什么原因,黄筌说:“臣所画的是艺画,那术士所画的是术画,所以有噪禽之异。”此事当然未必真实,却说明行家对画的认识不在于哗众取宠。画除了形象的逼真之外,还须讲究意境,当时的黄筌却是挟高超的写实技巧来发挥意境,造就画面声势的。据载:黄筌于石龙庙画龙一堵……蜿蜒怪状,不与常同,逼视远观,势欲腾跃,时人异之。苏轼“家有黄筌画龙,拔起两山间,阴威凛然”(《东坡续集》卷七)。

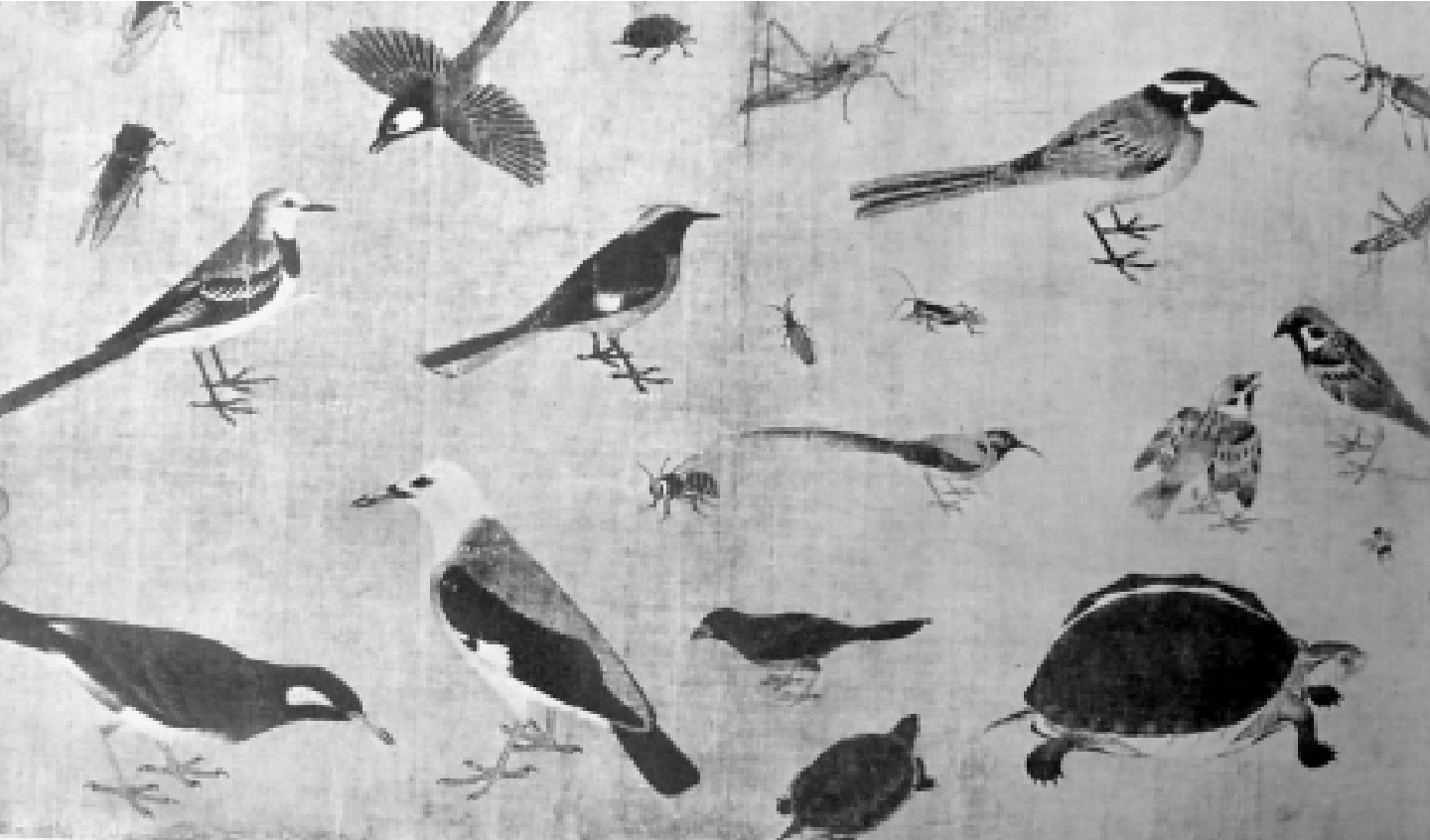

《写生珍禽图》,大概是仅存的黄筌真迹。众多的传说,众多的故事,众多的文字描述,都出于黄筌写实技巧的高超。细细看过《写生珍禽图》,才有眼见为实的感觉。《写生珍禽图》并不是黄筌的花鸟画创作,从左下角有“付子居宝习”五字得知,这是为儿子临摹学习而画的禽鸟课徒稿。尽管如此,我们以斑窥豹,从一个个花鸟形象的逼真描绘,了解黄筌的花鸟画,了解西蜀的花鸟画乃至五代时期的花鸟画。《写生珍禽图》——当然是后人对此图的称呼,“写生”倒是名副其实,二十多种禽鸟、昆虫还有龟类,形象与真实没有二致,若不当课徒画稿看实在与今天的动物教育挂图相似,这也透露出画家写真描实的功力;“珍禽”却未必。图中的麻雀、山雀、腊嘴、白头翁等都是常见的禽鸟,蚱蜢、金龟子、蝗虫、蜜蜂、胡蜂、蝉等也都是常见的昆虫。因为是常见的,更显出黄筌写实造诣的高超,人们眼里有常见的真实物作参照,画里的真实便来不得半点含糊。这和我国绘画的早期“鬼魅易,人马难”的道理一样,表明花鸟画在描绘真实上已有所向披靡的实力。从每个禽鸟、昆虫的形态来看,无论是立、飞、啄、跳、展翅、翘首等都很生动,成对的也有呼应关系,作为写生采撷的素材,应该是创作的基础,看得出画家对生活的观察是细致入微的,对细枝末节的把握也十分精到。画法上是采用勾勒填色的方法,细细的轮廓线,不仅有表现形象的能力,而且还具备相当完美的线条魅力。填色渲染,不温不火,较出色地传达了禽鸟毛羽轻软和硬质两种不同的质感,还传达了喙、腿、爪不同的质感。这种画法成为后世工笔禽鸟的标准格式。此图是迄今为止见到的最早的成熟禽鸟形象。

五代·黄筌《写生珍禽图》

看了《写生珍禽图》,前面一些文字记载黄筌的花鸟画如何出色,应该是有事实为证了,至于那些乱真的传说,虽然夸大而却是有根有据的了。文字记载几乎众口一词地认为黄筌擅长珍禽异花,《写生珍禽图》中不见珍禽,但从这些鸟雀的描写水平来看,黄筌画珍禽必定更有看头。不然,轰轰烈烈的“黄家富贵”,只成一纸空文。

其实,“黄家富贵”是黄筌及其子黄居宝、黄居寀共同的声誉,因画风写实而豪华,服务于宫廷而得名,它代表了花鸟画成熟时期的皇家绘画审美。我们可以想象,黄筌家族,在宫廷巨壁、大幅屏障上绘就的珍禽异花,写真为本,五彩斑斓,其富丽堂皇的色彩,恢弘的构图,典雅华贵的气质,在当时,确是令万众倾心的。

五代的割据局面,造成了艺术交流的相对阻隔。阻隔的艺术,虽各自为政,却保持住了艺术的地方特色。山水画的地域特色固然是师造化的结果,花鸟画的崇尚自然,不是禽鸟花卉的区域特色,而是绘画风格的区域特色。

以黄筌为代表的“黄家富贵”,是四川的花鸟画特色,名义上是狭隘的皇家审美,实际上是浓烈、瑰丽、精致的四川风情。四川有容纳他乡艺术长处的气度,因而也有融化他乡长处为本地特色的优势,纵使有战乱,有割据,有不顺畅的艺术交流,然而,他乡艺术的二两星火,就使四川的艺术烈焰腾跃起来,一个刁光胤,引出了“黄家富贵”,并从四川走向全国。

五代统治江南的南唐君主雅好文艺,艺术气氛异常浓烈,和西蜀相比情调别样。南唐的宫廷花鸟画不如西蜀那样热闹,布衣身份的徐熙以个人的野逸风格,与西蜀的皇家风格抗衡。史称:“黄家富贵,徐熙野逸”;又称:“徐黄异体”。“富贵”和“野逸”本难相处,体格之异,是不言而喻的。于是,很容易把“徐黄异体”,误认为是朝、野两种不同审美的代表。黄家富贵是西蜀皇家风格,但它未必不是西蜀风格;徐熙野逸是江南风格,但它未必不受南唐皇家的青睐。黄筌为宫廷服务,徐熙是江南士族,不当官,不受宫廷节制,淡泊闲放,以高雅自任,他自得其乐的艺术,照样得到皇家的赏识。有史料为证,《圣朝名画体》卷三载:“李煜集英殿盛有(徐)熙画”;《图画见闻志》卷四云:“李后主爱重其(徐熙)迹”;《宣和画谱》卷十七说:“江南伪主李煜衔壁之初,悉以(徐)熙画藏之于内帑。”我们无意把徐熙硬往宫廷上拉,这些旨在说明,徐黄异体是花鸟画两个区域的不同风格。

看过黄筌,有了富贵的印象。

再将眼光东移,江南徐熙另有一番风姿。

徐熙,钟陵人,也就是如今的南京,当时是南唐国的京城。徐熙为名门之后,没有授一官半职,是个布衣,雅一点的称呼是处士。乍一看,徐熙似乎是一个悠闲散淡的人,爱画,善画,很自然会和后来的文人画相联系。其实不然。徐熙是不是专业画家,无法确认,可以确信无疑的是:徐熙是南唐最有创造精神的花鸟画家。他擅长花木、禽鸟、鱼虫、蔬果,史家赞他“学穷造化,意出古今”,“意出古人之外,自造于妙”,“妙夺造化,非世之画工形容所能及也”。一堆赞语里,不离造化。这是一个追求描绘真实的时代,富贵的黄家如此,野逸的徐熙也不能不如此。徐熙不像黄筌那样能在禁宫观察珍禽瑞鸟,奇花异草;却有自己所处的造化,他爱在园圃中徜徉,爱在水泽边观望,爱在野地里悠游,他看禽鸟的生息之态,看游鱼#喁之态,看植物萌芽、长叶、开花、结果,看得细致,看得入神,因此,他能用画笔表现花鸟的真情实状。

五代·徐熙《雪竹图》

遗憾的是:今天已看不到确信无疑的徐熙真迹。尽管如此,可以肯定野逸的徐熙与富贵的黄家之间的差异。两种风格,不仅是珍禽异花和园圃果蔬、寻常花草的形象上的区别;而画法上的不同,才是造就各自风格的真正原因。黄筌的画法是标准的工笔画法,以勾勒填色、渲染为主的细致密实的画法的成熟体,这种画法,从唐的边鸾而经由刁光胤、藤昌祐带入西蜀,实际上是关中、中原的传统画法。徐熙的画法是自立门户的,在当时倍见新鲜而同样有着写实的活力。刘道醇说:“夫精于画者不过薄其彩绘以取形似,于气骨能全之乎?(徐)熙独不然,必先以墨定其枝、叶、蕊、萼等,而后辅之以色,顾其气格前就,态度弥茂,与造化之功不甚远,宜乎为天下冠也。”和徐熙同时的文士徐铉说徐熙:“落墨为格,杂彩副之,迹与色不相隐映也。”徐熙自己也说他的画:“落墨之际,未尝以傅色晕淡细碎为功。”(徐熙佚文《翠微堂记》,见《图画见闻志》引)。通过这些文字,我们知道徐熙的画法是:先在绢素上以水墨画出形象,这水墨形象的画法和五百年以后才流行的写意水墨画法是大相径庭的。徐熙的水墨画法,离不开线条定的形,离不开淡淡浓浓、浅浅深深的渲染,实际上改黄筌工笔的色彩渲染为水墨渲染,将黄筌的工细稍稍放纵些,不斤斤计较繁枝末节,相比之下,显得阔略、大度,飘逸之气弥漫,故称“落墨为格”。上海博物馆收藏的《雪竹图》,画寒冬残雪,老竹劲挺于窠石间,旁有一古木相伴。用笔工细粗放相交,竹竿的笔致较粗,竹叶及小枝笔迹稍细;墨色精微,竹节两头重墨,用水晕化逐渐至淡,中间空白,有些小枝不勾勒,直以烘晕底色留空成形,部分竹叶也是如此,生动地表现出残雪的意味。“在写生的加工上,能敏感地、生动地、毫无隔阂地使对象的形态和神情,完整地再现,显示了艺术的特殊功能。”(见谢稚柳《徐熙落墨,兼论〈雪竹图〉》)此图虽在是否徐熙真迹的问题上尚有争论,但类似徐熙的画风,应不存疑。徐熙的“落墨为格”的画法,于是就有了落实处。徐熙的落墨,是改良了黄筌这般的传统技巧,或许受了当时已相当成熟的水墨山水画的影响而产生某种联系,总之,是古气盎然的水墨花鸟。水墨形象完成,只是第一步,接着,便要在水墨形象上敷彩了。敷彩也有浓淡的讲究,浅深的学问,甚至厚薄都不能有丝毫的轻率;粉质的、覆盖力强的色彩着于水墨形象上,墨作底蕴,沉着厚重,不杂轻佻;透明清亮的色彩着于水墨形上,墨色互映,愈见生色。因为徐熙的画法是厚重的色彩掩盖在墨底之上,所以,墨和色的关系虽是映衬、复合,并不是色墨相混,而是墨和色充分发挥了各自的职能。后人说他与“薄其彩绘以取形似”的画法不同,他自己则说“未尝以薄色晕淡细碎为功”,这都说明了徐熙的色彩没有高低深浅的晕染成分,而是用覆盖力强的粉质颜料为主,被覆盖处定是黑色最浓重的地方,未用色覆盖处则采用能表现墨的高低深浅的水墨画法。沈括认为:“徐熙以墨笔画之,殊草草,略施丹粉而已,神气迥出、别有生动之意。”(《梦溪笔谈》卷十七)由此可以认为,徐熙纵然“尤能设色”,而其总的格调不是绚丽,而在于设色的单纯和墨的丰富,故世称其为“野逸”。年久粉彩剥落时,人们更惊异地发现他水墨的光彩。他发挥了墨的功能,却又与当时的花鸟画审美相一致。梅尧臣诗赞徐熙“年深粉剥见墨踪,描写工夫始惊俗”,感叹徐熙落墨为格的精彩写实功力。苏轼也有诗说徐熙的落墨花,“却因梅雨丹青暗,洗出徐熙落墨花”,苏轼有很高的鉴赏水平,他看到了水墨表现力的长处和潜在的发展能量。问题是徐熙为何要在水墨之上着色呢?落墨为格的杂彩,在徐熙的时代是画龙点睛之举,也许到了苏轼这辈,虽不认为狗尾续貂,至少他们是在翻剥了覆其上的色彩后,才为落墨花的庐山真面目喝彩的。

从尊重花鸟画发展的史实出发,我们更要谅解徐熙。徐熙落墨又兼杂彩,已是敢为天下先了,倘若他不为花鸟画的色彩所累,落墨定格,不加杂彩,有山水画那般纯粹的水墨意识,也许就要改写花鸟史了。山水画的写实,水墨是推向成熟的突破口,山水画的色彩意识原本就停留在概念认识上,没有真正的写实色彩。而花鸟画色彩美的真实追求,和形态美的真实追求一样,成为发展的两大命脉。因此,徐熙的色彩意识,是和花鸟画的写实意识相一致的,可以说,色彩是花鸟画写实的一个部分,割舍当然不可想象。徐熙有写实功力,他追求写实的完美,于情于理都说得通。米芾对徐熙的写实也是赞不绝口的:“边鸾、徐熙、徐崇嗣花皆如生”,“徐熙桃一大枝,谓之满堂春色”,“徐熙画不可攀”,“徐熙澄心堂纸画一飞鹑为生”,“徐熙海棠双幅二轴,江南装堂画,富艳有生意”,“徐熙风牡丹图,叶几千余片,花只三朵,一在正面,一在右,一在众枝乱叶之背,石翘圆润,上有一猫儿”。这些散见于米芾《画史》的记载,道出了徐熙严谨的写实中包含无尽生气。

写实是花鸟画发展的动力,五代及宋,正是花鸟画发展的高峰期,写实方兴未艾,徐熙热衷写实,是顺应潮流的。在当时,倘若与写实离道背驰,则会备受冷落,即使名声如日中天的徐熙也不在例外。徐熙曾为南唐宫廷作带有装饰性的画,名铺殿花和装堂花,虽然“位置端庄,骈罗整肃”,但“多不取生意自然之态,顾观者往往不甚采鉴”(见郭若虚《图画见闻志》卷六)。而徐熙的落墨兼彩的画法,之所以受到至高无上的礼遇,完全是因为既与众不同,又有极佳的写实效果;既对传统作出挑战,又拓宽了写实的路子。

然而,徐熙的画,实在是深不可测,曲高和寡,一如米芾所言:“不可攀”者是也,以至竟成绝响。

有些学者认为:北宋初期的皇家翰林图画院的花鸟画以黄筌的风格为标准,是出于富贵堂皇的官家审美,也许有其道理;但认为徐熙一派遭到排斥,却缺乏根据。宋初列道醇的《圣朝名画评》说徐熙的画随南唐覆灭而进入宋内府,宋太宗“见(徐)熙画安榴树一本,带百余实,嗟叹久之,曰:‘花果之妙,吾独知有熙矣,其余不足观也。’遍示画匠,俾为标准。”徐熙的画也曾是官家的标准。北宋晚期的官修画书《宣和画谱》,明确地将徐熙置黄筌、赵昌之上。

问题是徐熙“落墨为格,杂彩副之”的画法没有继承人。徐熙的孙子们,虽然“善继先志”,“有祖之风”,却不见有丝毫落墨法的记载,长孙徐崇嗣,以不杂点滴墨踪的没骨法著名,倒是有乃祖创新术变,敢为天下先的魄力。

徐熙的画法成为广陵散,他的落墨花是否开启了后来兴起的水墨花鸟?不敢妄言,徐崇嗣的没骨法,倒与水墨法有些联系,只不过色和墨换了一下位置。