第一节 古典大学

英国的古典大学是指成立于中世纪和文艺复兴时期,并持续至今的大学。牛津大学和剑桥大学相继创办于12世纪和13世纪,成为英国高等教育的起点,也是欧洲最古老的大学之一。18世纪末之前,两所大学几乎构成了英格兰地区高等教育的全部。苏格兰地区虽然也自中世纪末开始建立了四所大学,但整个英国的高等教育还是以牛津大学和剑桥大学为主干。这六所大学的基本特点是与宗教紧密结合,担负着为僧俗统治阶级培养人才以及保存和传递文化的任务,从牛津、剑桥大学的创立到18世纪末这一阶段属于英国的古典大学时期[1]。

一、牛津大学与剑桥大学

牛津大学和剑桥大学不仅是英国最古老的两所古典大学,也是全球大学中的“长者”和“佼佼者”。它们的创立是世界高等教育史上的大事件。牛津大学和剑桥大学都形成于中世纪,虽历经时代沧桑和改革风云,却依旧保持着古典大学的高贵与神圣。由于两所大学渊源颇深,有着许多共同点,又都是历史悠久、享誉世界的英国大学,人们就用合成词“牛桥”(Oxbridge)来特指这两所大学。两所大学之间的联系和在世人心中的地位由此可见一斑。当然,两校之间也有着久远的竞争关系和许多的不同之处。

从英国伦敦沿泰晤士河上溯不到100公里,便到了牛津大学的所在地——牛津市,大学的各大学院就散布于市内。由于牛津处处都是哥德式尖塔建筑,因此有“尖塔之城”的美誉。“牛津”(Oxford)意为“牛可涉水而过之地”,这是对牛津原为泰晤士河渡口的形象说明。牛津大学也正如“渡口”一样,成为顶尖人才和高深知识的汇集交流之处。

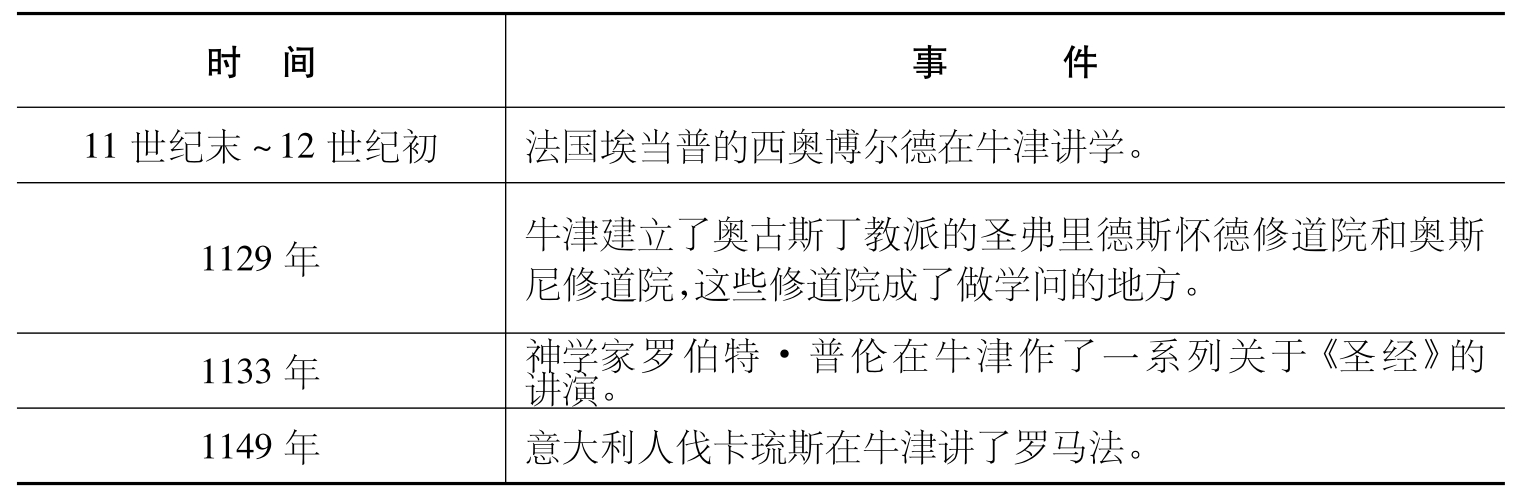

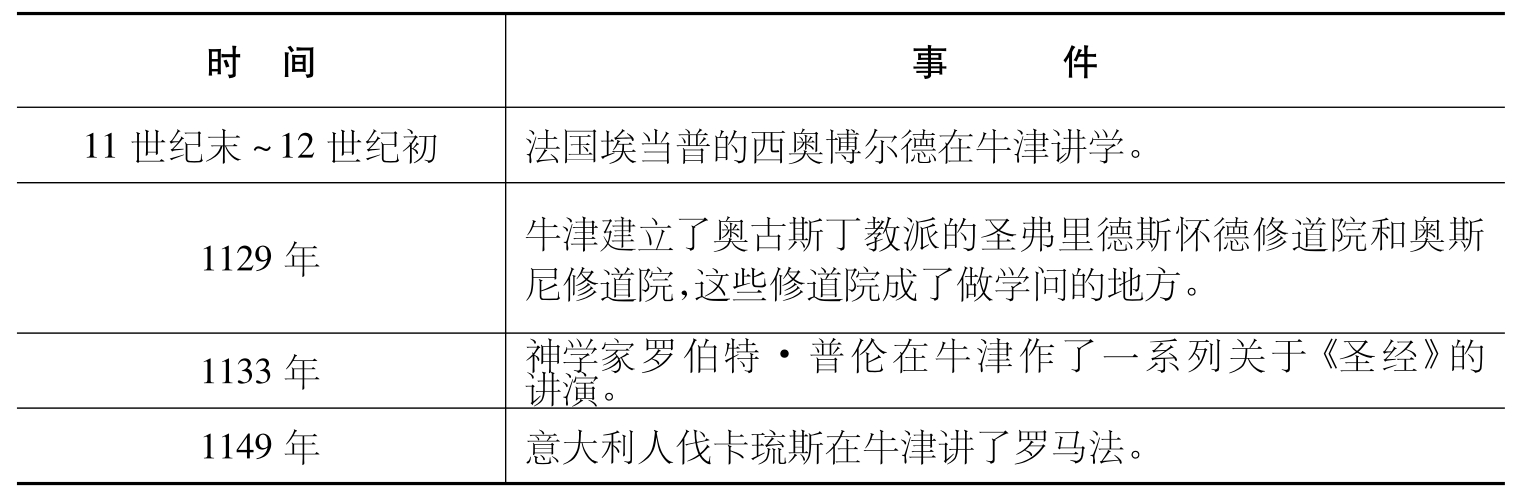

虽然牛津大学是英语世界中最古老的大学,但其确切的创立日期并不清楚。可以说,牛津大学是逐渐形成的[2]。12世纪之前,英国天主教教士都要去欧洲大陆求学和进修。从1096年起,有学者在牛津大学开始从事学术和教学活动,吸引了一些人前来求学和听讲。这些活动时断时续,直到1167年之后才迅速发展起来(详见表1-1)[3]。1167年,英法交恶,英格兰国王亨利二世(HenryⅡ,1154~1189年在位)规定,凡是从英国教会获得生活费者必须住在英国,否则予以没收,禁止英国学者和学生前往法国,并召回集中于当时颇具名气的巴黎大学的英国学者。这些学者和学生汇集到牛津,使牛津迅速发展为英国经院哲学的教学和研究中心[4]。“……这些教师和他们的学生是受到国王赞助和城镇便利的中心地位的吸引而来到牛津的。他们与宗教教堂的关系,如果有的话,也一定是很微弱的。作为学者,他们一定已经臣服于主教管区的主教权威。”[5]

表1-1 牛津大学1096~1167年间的部分学术活动

资料来源:裘克安.牛津大学[M].长沙:湖南教育出版社,1986:21.

随着学者和学生的聚集,牛津的学术活动也逐渐活跃并趋于组织化、规范化和国际化。1188年,来自威尔士的历史学家杰拉尔德(Gerald of Wales),召集牛津教师做了一次公开阅读报告。1190年,来自北欧弗里斯兰地区的埃默(Emo of Friesland)成为牛津大学记录在案的第一位外国留学生,开启了牛津大学的传统国际化教育[6]。到12世纪末,牛津大学已被称为“师生型行会”(universitas magistrorum et scholarium)。这表明牛津大学已形成了教师和学生的团体,成为一个学术共同体[7]。到1201年,学校开始由牛津学长(magister scolarum Oxonie)罗伯特·格罗斯泰斯特(Robert Grossteste)领导,负责管理学校事务。“牛津学长”这一头衔在1214年被授予的“校长”(Chancellor)取代,格罗斯泰斯特即于1215年正式成为牛津大学的第一任校长[8]。

虽然牛津大学有了在当时初具规模的学术活动和相对规范的组织管理,但直到13世纪中叶开始才拥有属于自己的学院。以第一次有赠款用于学院建设的时间为标准,大学学院(University College)则是牛津大学最古老的学院。1249年,出生于达勒姆的威廉(William of Durham)在去世时把一笔钱捐赠给牛津大学,用于学院建设。学校于1253年获得了建设大学学院的用地[9]。此后的十余年间,牛津大学又建立了贝利奥尔学院(Balliol College)和默顿学院(Merton College)。1260年前后,贵族约翰·贝利奥尔(John Balliol)在达勒姆主教(Bishop of Durham)的引导下,决定在牛津为贫困的学生盖一座房子。1269年贝利奥尔去世后,他的遗孀德沃尔吉拉(Devorguilla)资助其正式成为一所学院,使其具有正式的规章和学院印章。最初只有16名学生居住在贝利奥尔学院,每名学生每周可以获得八便士的补贴[10]。默顿学院的成立日期可以基本确定在1264年,由罗切斯特的主教(Bishop of Rochester)沃特·默顿(Walter de Merton)资助兴建[11]。这些学院构成了牛津大学初期的办学基础,成为师生集体学习和生活的独立单位,使大学更像是一个由自治共和国组成的“联邦”。概括而言,牛津大学存在于各具特色的学院里,而不是一个校园里。

在13世纪中期学院兴建之前,牛津的学生多居住在市民家、学堂或者老师家,组织松散。由于不满意食宿费用、不守纪律、不同的宗教派别等原因,学者、学生与市民常常发生摩擦冲突,甚至出现武斗和丧命。后来人们就用“市镇与学袍”(Town and Gown)形容这种当时牛津社会中最主要的关系。所谓“市镇”(Town)是指城镇,代表非大学的市民一方;“学袍”(Gown)原意为学者穿着的长袍,即代表大学一方。大学与市民间的紧张关系促成了最初的学生集体宿舍的建立,一些私人出钱修建房舍,供教师和学生寄宿,用以资助、保护和约束学生;而后开始聘有固定的教师,形成了较为独立和规范的教学和研究机构。学院就以寄宿制为基础建立起来了,牛津大学从此开始走向繁荣[12]。从某种意义上说,“市镇与学袍”的种种冲突是牛津早期学院形成的重要外在动因之一。虽然这些冲突具体而言不值得大书特书,也有违文明社会和现代大学的作风,但其对英国高等教育格局和大学发展进程的影响却不容忽视,其中之一就是剑桥大学的产生。

1209年,牛津大学的一名学生误杀一名妇女,市长和市民对学生的住处进行搜捕和袭击,几名学生被捕,其中的两三人被处死。此后,牛津大学又数度遭到攻击,师生纷纷四处逃散,其中部分人来到了相距一百多公里的剑桥,牛津大学也几乎暂停办学。据分析,剑桥当地已建立起一些学校可能是吸引牛津师生前往的原因,但这些学校在此前却并不为人所知。可以确定的是,牛津师生的逃散成为剑桥大学形成的开始。在1214年,受英王和教皇的调解,市民在教皇使节的面前被惩处,牛津大学被使节授予特权,逃走的师生又开始陆续返回牛津,而剑桥几乎被遗弃[13]。1229年,巴黎大学发生严重的学生骚乱,师生纷纷逃散到其他学校,受英王亨利三世的邀请,很多人来到剑桥定居,这为剑桥大学的振兴创造了条件。到13世纪20年代末,剑桥师生逐渐形成规模,师生组织与课程安排也初步规范,出现了校长(Chancellor),具备了形成大学的条件[14]。

剑桥的师生最初也是租用市民房屋,后来演变为一个教师和所负责几名学生的集体旅店,师生在租住的房子里上课、辩论和食宿。同牛津一样,由较高食宿费用等主要问题导致的剑桥市民与师生间的摩擦不断。1231年,剑桥获得了英王亨利三世(HenryⅢ,1216~1272年在位)的诏令,规定只有在被认可的导师门下学习的学生才能留在剑桥,否则就会被驱逐。此外,英王还在同一年为了保护师生利益,对房屋租金进行了干预,使剑桥成为了来自巴黎和本土其他地区师生的安心定居地之一[15]。可见,剑桥大学那时就已与牛津大学一样,获得了王室同等的认可和保护。1233年,剑桥大学也得到了罗马教会的承认,教皇格列高利九世(GregoryⅨ)授权伊利的主教(Bishop of Ely)给剑桥大学以特权。有学者认为,这些中世纪的冲突为大学带来的最大收获便是它至高无上的特权[16]。

早期的大学是在一个“既分裂又分权”的社会里自发形成的,也没有受到外部任何势力的干涉。随着大学的传播思想、培养人才等社会价值逐渐显现,教权与王权均希望获得对大学的控制权;各城镇也考虑到经济利益等原因希望大学能在自己的管辖范围内稳定发展[17]。教会和王室通过颁发特许状、教皇训令或国王敕令的形式,承认大学的合法地位,授予其在司法自治、居住、罢课、迁徙、免税、免役等方面的特权,维护大学的利益[18]。正因为大学自身的性质和作用使得其在与城镇市民的冲突中,往往能得到教会与王室的支持和偏袒,市民也往往在冲突后付出更沉重的代价,大学权利的边界因此得以不断扩大,以至于获得所在城市的管理特权。教权与王权对大学的“爱护”甚至具体到规定市民提供给大学师生的啤酒和面包的质与量[19]。虽然大学通过同教会、国王和城镇进行博弈,得到了促进自身发展的特权,但是这种特权毕竟是相对于市民等其他阶层而言。总体来看,当时的“学院和大学基本上都是教会的侍女和附庸”[20]。

在大学形成和巩固发展的时期,教权和王权势力不断增长,它们对大学的支持也不断提高,大学逐渐成为得到王权和教会许可的有组织有规范的教育机构,教会势力和王权积极通过各种方式向大学渗透,以巩固它们的统治;再者,大学自诞生之日就与教会和教会学校、教堂和修道院、有学识的僧侣等纠结在一起,披上了宗教的外衣[21];因此,高深学问和教会传统的结合赋予了大学作为“世俗的教会”[22]的使命。“教会对大学的控制,关键是限制大学的教学内容。”[23]中世纪的牛津大学和剑桥大学均是教会教育和经院哲学的中心。经院哲学主要是天主教教会在经院中训练神职人员所教授的理论,故名如此。经院哲学的积累时期主要受柏拉图思想的影响,古典时期(大发展时期)受亚里士多德思想的影响,但它并不研究自然界和现实事物,而主要是围绕天主教教义、信条及上帝来论证。

“强化教会与大学的联盟的是一种信念,即学者的工作是为上帝服务的”[24]。在这种信念影响下,神学不单渗透到经典学科,即传统的“文科七艺”(liberal arts)——文法、逻辑、修辞、算术、天文、几何和音乐,而且成为一切科学的皇冠,这是大学里一些最有才华的人物的奋斗目标。欧洲中世纪大学大都设有文、法、神、医四科,但学生只有在学习了作为基础知识的“文科七艺”后,才能掌握高层次的其他学科。“七艺”中首先是“三艺”(Trivium)——文法、逻辑和修辞。文法是占据支配地位的大学课程,文法教育和研究的中心就在牛津大学;文法之后是所有学科的工具——逻辑,亚里士多德的著作是主要的逻辑教材;相对来说,修辞居其次;这三艺构成了大学基础课程的主要部分。“三艺”之后是“四艺”(Quadrivium)——算术、天文、几何和音乐[25]。“中世纪大学的教育活动在内容上呈现出某种等级关系,……教育与教学需要根据各种知识之间等级的程度来安排”[26]。由于牛津大学偏居一隅,教皇势力不比欧洲大陆,因此较之教皇控制严格和宗教色彩浓厚的巴黎大学而言,能享受一定的学术自由,传授和研究内容中有几乎完全被巴黎大学屏弃的“四艺”,以及在巴黎大学为教皇所禁止的自然哲学和法律系中的市民法[27]。

牛津大学和剑桥大学的管理和学术事务主要依赖于学院。直到15世纪,英国大学所有的学院都只招收神职人员[28]。虽然中世纪大学没有入学考试和类似现在的入学文凭限制,但达到基本入学年龄的学生要进入大学,首先要克服自然屏障和费用问题,并具备一定的文科基础,精通拉丁文[29]。入学学生大都在15岁左右,经过规定的学习训练后,以答辩的形式获得学位,只有少数人能历经多年最终完成学业。到中世纪末期,牛津、剑桥大学的毕业生多就职于各级教会机构,担任牧师、主教、修道院院长等职位。

牛津大学和剑桥大学初期的教学形式主要是口头讲授和辩论,这一方面是由于牛津大学早期的部分师生是从巴黎大学迁徙而来,保留了原来的教学和学习模式;另一方面是由于书籍等知识载体的昂贵。此外,牛津大学还在15世纪初出现了“导师制”(tutorial system)的培养模式,后为剑桥大学采用。这种师生间的个别交谈和辅导逐渐替代课堂讲授,成为英国大学的主要教学特征。

总体来讲,英国在中世纪时期受罗马教会的控制比欧洲大陆弱,虽然最重要的课程是神学课程,最多的学生学习的也是神学课程,但英国大学还是在管理组织、教学方式上形成了独有的一些特色。再者,由于牛津大学和剑桥大学都属于师生迁徙和移居过程中形成的衍生型大学,这类大学虽然会受到原有大学的影响,但地理、文化、传统和政治制度等因素使得衍生型大学容易形成自己的特点,成为一种新型的大学[30]。

16、17世纪,英国的文艺复兴思潮、反罗马教皇的宗教改革、新兴资产阶级向国王夺权的国内战争以及随后的政权更迭,使社会发生了巨大的变革,对高等教育产生了重大影响。

文艺复兴是一场发生在14~17世纪的文化运动,在中世纪晚期发源于意大利佛罗伦萨,后扩展至欧洲各国,是一场资产阶级在思想文化领域领导的反封建文化运动。这股思潮的核心是人文主义精神,提倡人性和个性解放,主张自我表现和自我意识,追求科学和自然规律,反对愚昧迷信的神学思想。英国在此期间出现了一批以托马斯·莫尔(Sir Thomas More)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、莎士比亚(Shakespeare)为代表的人文主义者。

其实早在14世纪末,牛津大学的神学家约翰·威克里夫(John Wycliffe)就宣扬新思想,认为人应该和上帝直接沟通,并开始用英文翻译《圣经》,主张要直接以《圣经》为准则,以诚信为自救。而英国天主教会不允许凡人读《圣经》,大权在握,挥霍无度,并在与西班牙的斗争中里通外敌,引起了王室、乡绅和资产阶级等阶层民众的不满。在人文主义思潮来袭、天主教不得民心的背景下,以英王亨利八世(HenryⅧ,1509~1547年在位)为了废皇后、娶新妻与罗马教廷反目为导火索,英国自上而下地开始了宗教改革。

英国的宗教改革的主要目的是脱离罗马天主教会体系,建立由国家政权控制的、以国王为最高统治者的英国国教会。亨利八世把没收的教会财产分赠给贵族、绅士,解散所有修道院,并残酷镇压改革反对者和异见人士。而后即位的爱德华六世(EdwardⅥ,1547~1553年在位)继承镇压天主教,强化新教,基本完成了宗教改革。16世纪中叶,当亨利的女儿玛丽一世(MaryⅠ,1553~1558年在位)即位后,她又废除了亨利八世和爱德华六世有关宗教的法令,全面恢复了天主教的地位和势力。但天主教复辟不符合英国的政治和社会主流,随后信奉国教的伊丽莎白一世(ElizabethⅠ,1558~1603年在位)接位,英国国教地位才得以恢复和巩固,王权与教会经过反复斗争后也终于得到较稳固的地位。在伊丽莎白一世近半个世纪的统治期间,宗教纠纷被控制在一定范围内,英国文艺复兴发展到了鼎盛,英格兰成为欧洲最强大的国家之一,英国赢来了历史上的“黄金时代”。

16世纪,随着圈地运动的展开,资本主义发展迅速,这不可避免地与当时的保守势力产生冲突。英国议会派和保皇派的冲突矛盾在1642~1651年的国内战争中集中爆发。奥利弗·克伦威尔(Oliver Cromwell)领导的军队战胜了保王力量,取得胜利。当时的国王查理一世(CharlesⅠ,1625~1649年在位)被处死,君主制被废除。克伦威尔自称护国公,进行独裁统治。在1658年克伦威尔去世后,英国政局动荡。1660年,查理二世(CharlesⅡ,1661~1685年在位)回到伦敦,斯图亚特王朝复辟。1685年查理二世死后,其弟詹姆斯继位,即詹姆斯二世(JamesⅡ,1685~1688年在位)。1688年,辉格党[31](the Whig Party)和托利党[32](the Tory Party)发动光荣革命(The Glorious Revolution),废黜詹姆斯二世,迎接其女儿玛丽和女婿荷兰执政威廉到英国来,尊为英国女王及国王,即玛丽二世(MaryⅡ,1689~1694年在位)和威廉三世(WilliamⅢ,1689~1702年在位),并确立了君主立宪制。

以上提到的文艺复兴、宗教和政治上的变革对英国高等教育的影响主要体现在两个方面:一是大学教育世俗化,二是大学几经波折后开始走向衰败。

大学教育的世俗化首先体现在教学内容上。中世纪的牛津、剑桥大学均是经院哲学和教会教育的中心。随着15世纪英国的文人学者纷纷带回意大利、法国的人文主义思潮,大学的教学内容吸收了新思想,古典哲学和希腊文化进入课堂;再加上16世纪宗教改革对天主教的重创,大学的人文主义影响得到继续扩大,大学的教育重点由获取知识转向为人格培养,课程也向适应贵族子弟及绅士阶层子弟教育的方向调整。这些都为17世纪自然科学逐渐走入大学奠定了基础。牛津大学在17世纪上半叶陆续在天文、地理、自然哲学、道德哲学、古代历史、医学、阿拉伯语等学科中设立了教授位置。相对来讲,剑桥大学的课程不如牛津大学守旧,受文艺复兴的冲击更大,对新兴学科贡献更大。宗教改革后,剑桥大学取消了宗教法系,对神学专业课程内容也做了一些修改,纯文学课程和数学课程得到了加强。牛顿(Isaac Newton)于1667年任剑桥大学数学教授,使其数学系名声大振。但总体上,新学科在大学还不受重视,为培养绅士的古典学科和经院知识依旧备受推崇,拉丁文和希腊文被认为在大学课堂中是不可或缺的。更大范围的新学科引进是17世纪以后的事情,而大学革命性的课程变革则是19世纪以后的事情[33]。所以总体而言,从12、13世纪到17世纪,牛津大学和剑桥大学的课程几乎没有重大变化。

大学的世俗化还体现在世俗子弟成为大学学生的主体。直到15世纪,英国大学所有的学院都只招收神职人员[34]。宗教改革前夕,在校学生不仅仅是僧侣,一些不打算日后接受圣职的富家子弟也开始进入大学学习。牛津、剑桥大学的在校生人数有了很大增长,年入学人数从16世纪上半叶的300人左右增加到16世纪末的700余人,其中新增加的学生大多是世俗子弟。此时,学生已主要是贵族和平民的子弟。这种变化也是受到国家对统治人才和管理人才需求的导向。1563年,420名议员中有110名在大学注册过,占议员总数的26%;1593年,462名议员中有161名在大学注册过,占议员总数的35%[35]。

大学的世俗化最后表现为世俗王权取代教会成为大学的管辖者。牛津大学和剑桥大学最初分别由其所属的林肯教区和伊利教区的主教分管,学校主要官员均由教区分派。学校教师全部是神职人员且臣服于教会的权威和裁决。13、14世纪,牛津大学和剑桥大学利用王权与教会间的矛盾以及自身优势为学校得到了一些特权,宣布只听命于教皇,并均表示效忠国王。在宗教改革时期,世俗王权获得了对大学的管辖权。亨利八世为确保大学的顺从,在1535年任命首席大臣托马斯·克伦威尔(Thomas Cromwel)组成一个委员会,负责调查牛津大学和剑桥大学的事务,要求大学师生都要承认英王的最高权威。国王将从修道院没收来的财产慷慨地捐赠给牛津、剑桥大学来兴建学院。1540年和1546年,国王先后在剑桥大学和牛津大学设立了神学、希腊语、医学和民法等钦定教授席位,加强对大学的影响。此外,国王还多次派官员前往大学视察,以加强控制。这种视察在玛丽和伊丽莎白统治时期也出现过[36]。

在文化、宗教与政治冲突中,大学成员和学院往往是支持者,常常由于宗教和政治权力的变化而遭受打击或得到好处。由于宗教和政治斗争反复又复杂,牛津大学和剑桥大学的发展也几经波折,到17、18世纪已开始衰退。

1549年皇家的视察,对牛津大学造成了巨大冲击。牛津大学中的天主教徒被驱逐,宗教法课程被压制,图书馆被破坏无遗,万灵学院(All Souls College)、莫德林学院(Magdalen College)等天主教时期建立的学院大多数都遭到了焚烧或洗劫。巡视者颁布的新法令进一步按照人文主义路线重组课程,希腊语地位得以提高。玛丽统治时期,大学又成为天主教复辟的工具,大学教师受到检查并被天主教教徒替代,新教徒遭到残酷迫害,被视为天主教复辟的两个产物——三一学院(Trinity College)和圣约翰学院(St.John's College)在牛津建立。而当伊丽莎白一世统治时,新教又被恢复为国教,教派冲突保持了平衡。1571年,代表新教的耶稣学院在牛津大学建立。虽然牛津大学的天主教势力仍然强大,但各学院都尊重国教的地位和女王权利。可以看出,大学成为巩固政权、统一宗教的工具,饱受摧残和动荡。

17世纪,大学依旧陷入政治宗教斗争。以内战期间为例,大学发展受到严重干扰,查理一世占用了很多牛津大学的学院,把牛津作为内战的大本营,学校教学也基本停止。相比较而言,剑桥大学由于清教徒占统治地位因而受到较小损害,但内战造成的国内动荡还是不可避免地使入学人数受到影响。再如,斯图亚特王朝复辟后,大学被国家作为统一国教的力量。1662年,在《统一法案》(the Act of Uniformity)的要求下,很多大学和其他学校教师被作为异教徒而遭驱逐,大学也拒绝非国教徒学生进入。

大学在政治宗教斗争中停滞不前的同时,受宗教和王权长期控制而形成的封建性和保守性传统,使其对工业变革时代的新的国家需求无动于衷,对新兴资产阶级的需求漠不关心。英格兰大学在激烈的社会变革面前抱残守缺,未扮演创新的角色,使得牛津、剑桥大学在斯图亚特王朝复辟的影响下,在18世纪陷入了长达一个世纪的停滞与衰落。著名经济学家亚当·斯密(Adam Smith)把当时的牛津、剑桥称为“已经摧毁的体系和陈腐偏见的庇护所”[37]。英格兰大学的学生减少、学风松散、学科狭隘、管理僵化、门第森严、师资队伍滥竽充数,大学毫无生机与活力,未能与社会发展同步前行。而与此同时,苏格兰大学则发展起来,朝气蓬勃,不断扩大。

二、苏格兰大学

苏格兰位于大不列颠岛北部,英格兰之北,是英国联合王国内规模仅次于英格兰的地区,拥有一定程度的自治。苏格兰有文字的历史可以追溯到公元前1世纪古罗马入侵大不列颠岛的时期,虽未被罗马帝国占领,却受到了当时先进文化的影响。公元9世纪,苏格兰地区的两个主要王国统一合并为阿尔巴(Alba)王国,即随后的苏格兰王国。苏格兰王国整整持续了800多年,直到17世纪苏格兰国王詹姆斯六世(JamesⅥ)继承英格兰王位,苏格兰和英格兰才形成共主联邦。1706年和1707年,《联合法案》(the Act of Union)先后被英格兰和苏格兰国会通过后,英格兰和苏格兰王国放弃独立地位,成为一个统一的大不列颠王国(Kingdom of Great Britain)。

苏格兰创建大学的时间虽然晚于英格兰地区,但古典大学的数量却具有优势,先后有4所古典大学产生。第一所苏格兰地区的大学是建于1413年的圣安德鲁斯大学(the University of St Andrews),随后是建于1451年的格拉斯哥大学(the University of Glasgow)、成立于1495年的阿伯丁大学(the University of Aberdeen)和1582年的爱丁堡大学(the University of Edinburgh)。除了数量上的略胜外,苏格兰大学的发展采取了与牛津大学、剑桥大学不同的方针,形成了英国古典大学的两种传统。

圣安德鲁斯大学仅次于牛津大学和剑桥大学,是英语世界中第三古老的大学,它的建立也是政治宗教斗争的结果。中世纪的苏格兰学生若想接受大学教育,必须去英格兰的牛津、剑桥或以法国巴黎为主的欧洲大陆。到1410年,由于两次持续半个多世纪的苏格兰抵抗英格兰的独立战争,大多苏格兰学生都已经舍弃牛津和剑桥,转而去巴黎求学。除了与英格兰的激烈矛盾外,苏格兰与法国也在宗教问题上存在纷争。当时的天主教出现分裂,法国支持教皇波里法斯九世(Pope BonifaceⅨ),而苏格兰则忠诚于教皇本笃十三世(Pope BenedictⅩⅢ)。在这样的背景下,苏格兰学生陷于尴尬困境,只能考虑在本土建一所大学。

位于苏格兰东海岸的圣安德鲁斯是苏格兰历史上的著名城镇之一,是中世纪苏格兰地区的主教所在地,城里壮观的修道院早已成为当时的学习中心。因此,圣安德鲁斯成为当时建立大学的理想之地。1410年5月,一群主要毕业于巴黎大学的学者,开始在圣安德鲁斯开展高等教育。到1411年2月,学校形成规模,成功地从圣安德鲁斯主教(Bishop of St Andrews)亨利·沃德劳(Henry Wardlaw)那里获得特许,师生的教与学的权利得到认可和保护。然而,大学地位和毕业生学位仍然只能由罗马教皇或基督教国家的皇帝授予。1413年8月28日,为回报苏格兰的支持,教皇本笃十三世颁布了六个诏书,圣安德鲁斯大学的地位得以正式确立。这些诏书从西班牙启程,经过了五个月的行程,在1414年2月才到达圣安德鲁斯,受到了极热烈的欢迎[38]。

圣安德鲁斯大学成立初期并不安定。1426年,国王詹姆斯一世(JamesⅠ)曾试图把大学完全搬到当时苏格兰王国的中心珀斯(Perth)。1470年,一些师生因为滋事武斗被逐出学校。1544年,学校禁止携带武器、赌博和足球等。大学发展到16世纪中叶,已经有了三所学院,分别是成立于1450年的圣萨尔瓦多学院(St Salvator's College)、成立于1511年的圣伦纳德学院(St Leonard's College)和1538年的圣玛丽学院(St Mary's College)。

格拉斯哥大学是英语世界中第四所最古老的大学。1451年,应苏格兰国王詹姆斯二世(JamesⅡ)的要求,教皇尼古拉斯五世(Pope NicholasⅤ)下令,批准了格拉斯哥大学的创建,并授予它享有博洛尼亚大学所享有的自由、豁免权等一切特权。1453年,苏格兰国王又赋予了大学免交税收的特权。

阿伯丁大学的前身国王学院(King's College),是由阿伯丁郡的主教(Bishopof Aberdeen)威廉·埃尔芬斯通(William Elphinstone)在得到教皇亚历山大六世(Pope AlexanderⅥ)的准许后于1495年成立的。学院设有文科、神学、教会法、民法等课程,为苏格兰北部地区培养了律师、教师、神职人员等。1497年,国王学院还设立了英语世界中的第一个医学教席。1593年,马里歇尔伯爵(Earl Marischal)在阿伯丁的新城中心建立了宗教改革后的第二所大学——马里歇尔学院(Marischal College)。至此,阿伯丁地区有了两所大学。直到1860年,国王学院和马里歇尔学院才合并成为现代的阿伯丁大学[39]。

爱丁堡大学是英国宗教改革后成立的第一所大学。爱丁堡在15世纪中叶成为苏格兰王国的政治、经济和文化中心,经济的繁荣、政治的需要、新教的建立为爱丁堡大学的创立提供了外部环境。与早年许多在教皇特许下成立或获得资格的大学不同,爱丁堡大学是在苏格兰国王詹姆斯六世(JamesⅥ)的特许和爱丁堡市议会(Town Council)的资助下,在1582年宣告成立的。在18世纪欧洲启蒙运动的浪潮中,爱丁堡大学逐渐成为学术中心和欧洲主要大学之一。

以1560年开始的宗教改革为界,苏格兰在此之前成立了圣安德鲁斯大学、格拉斯哥大学和阿伯丁大学。到16世纪中叶的宗教改革前夕,这三所大学已经初具雏形,有了比较完善的组织、管理和教学。虽然当时苏格兰大学的规模还很小,但因有良好的开端,为宗教改革后的大学改革以及18、19世纪苏格兰大学的骄人发展打下了基础。总结宗教改革前苏格兰最古老的三所大学的情况,体现了如下特点:

在起源上,苏格兰大学兴起的背景与英格兰的牛津、剑桥大学非常不同。牛津大学和剑桥大学是在师生迁徙的过程中产生的,是一种较为自然形成的衍生型大学,成立后在教权和王权的庇护下成为正规、强大的教育中心;而苏格兰大学的创立则是一种被动环境中的主动选择。苏格兰则由于王权的衰弱和同英格兰进行战争的原因,无暇顾及发展高等教育,学生只有另谋求学之处。当苏格兰的外界环境,尤其是与英格兰和法国的关系恶化后,为维护自身利益和满足教育需求,苏格兰才考虑创建自己的大学。苏格兰在15世纪创建的第一所大学,既是中世纪天主教为维护统治而鼓励教育的结果,也是苏格兰所面临的政治、经济和宗教环境的产物。

在机构性质上,苏格兰大学都具有教会机构性质。三所最古老的苏格兰大学无一例外都是教会创立的,并且都在短时间内顺利取得了教皇颁发的特许状,获得了大学地位和特权。三所大学所在当地的主教也在大学创建中起到了举足轻重的作用,成为苏格兰大学得以出现和发展的必不可少的条件。三位主教是圣安德鲁斯主教亨利·沃德劳、格拉斯哥主教威廉·腾布尔(Willian Turnbull)、阿伯丁主教威廉·埃尔芬斯通。他们创建大学的工作包括提请国王和教皇的批准、为大学寻找场地、争取特权、努力捐赠等。由于历史环境和劳苦功高,三位主教自动担任了各大学的荣誉校长一职,成为苏格兰高等教育的奠基人物。此外,大学初期的办学依靠修道院等教会场所,培养目标主要以神职人员为主,课程内容以神学为主,学院生活以修道院的标准进行管理。

在管理结构上,苏格兰大学明显取法于欧洲大陆大学。虽然英格兰的牛津、剑桥大学在15世纪已经发展得比较完善,成为知名的教育机构,但由于苏格兰与英格兰的政治冲突不断,而法国等欧洲大陆国家却是苏格兰的传统盟国,再加上苏格兰大学的创建人和最初的教职人员大多具有欧洲大学的学术背景,因此苏格兰大学的办学和管理模式与欧洲大陆大学较为接近,受牛津大学和剑桥大学的影响则相对较小。教皇授予给苏格兰大学的特许状中也明确提出,苏格兰大学要按照博洛尼亚大学的模式进行组织和教学,并拥有博洛尼亚大学所具有的同等特权。以圣安德鲁斯大学为例,学校把学生按照其出生地划分为四个“同乡会”(nation),并由同乡会选举产生校长。这种组织方式也被后来的格拉斯哥大学和阿伯丁大学采用。尽管苏格兰大学的组织和教学模式模仿了欧洲大陆的大学,但由于其又小又穷、受教育人口少、与英格兰矛盾不断的国情所限,因此大学初期的规模不大、生源很少、学术水平很低,没有实力像欧洲大学那样发展出学院组织或成为科部齐全的完全大学,而只是着重发展神学和文科。

总之,中世纪末期形成的苏格兰大学由于国家经济贫困、外界环境动荡、生源不足造成的学生入学年龄偏低、知识基础薄弱、资金依赖于捐赠而常常陷入不足、设施简陋等原因,其办学质量整体较差,学术水平低于英格兰的大学和欧洲大陆的一些大学。但也正由于苏格兰大学成立时间较晚而受到的传统束缚少,与欧洲大陆接触多而深受欧洲大学的启发,身处于城镇且与市内各阶层的生活联系较为密切,因此苏格兰大学的办学思想比较开放,这些都为它们下一个时期的快速发展奠定了基础。

1560年,倾向世俗化和民主化的宗教改革运动在约翰·诺克斯(John Knox)的领导下在苏格兰取得成功,体现新教信仰和基本原则的《戒律首卷》(The First Book Of Discipline)获得通过,罗马教皇和天主教会的权利被苏格兰教会(the Kirk)取代。《戒律首卷》不仅对苏格兰新教做了详细规定,而且也描绘了新教未来改革高等教育的蓝图。它要求世俗人士归还在宗教改革中获得的天主教会财产,用其中一部分来维持大学的开支、支付教师工资等。它还规定,在每个较大的城镇里要创建一所高等学校,以使原有大学摆脱由于受宗教改革冲击而陷入停滞的状态。具体到当时的三所大学,《戒律首卷》对三所大学的学院设置、教授职位、课程内容和学习时间等都进行了细致的描述。其中,圣安德鲁斯大学的学院应为三个,分别教授文科和医学、哲学和法学、神学。另外两个大学应各设两个学院,其中一个教授文科,另一个教授法学和神学。以完成神学课程为例,学生在第一门课程中要学习希伯来语和希腊语,教授希伯来语和希腊语的两位讲师要花半年的时间传授语法,在剩余的半年里希伯来语讲师会向学生翻译摩西等先知的一本书或是《圣经》中的诗篇,希腊语讲师会翻译一些柏拉图的书和《新约全书》(New Testament)中的一些内容;在第二门课程中,《新约全书》和《旧约全书》的讲师要在五年内完成教学课程;经过长达六年的学习和顺利通过考试后,才能得到神学学位[40]。由于宗教改革之后发生的几次天主教复辟等原因,《戒律首卷》所建议的内容虽然最后没有完全实现,但它却体现了新教试图控制大学的意图,为苏格兰大学的发展指明了道路。

宗教改革给苏格兰带来了巨大的宗教、政治和社会上的动荡,也带动了其他三所大学的变革。新教会传承了旧教会在大学中发挥的作用,大学的培养目标、课程内容等也随之改变。宗教改革后的16世纪下半叶,苏格兰又出现了爱丁堡大学和马里歇尔学院这两所大学。它们的成立为苏格兰高等教育注入了新的活力。到1707年苏格兰并入英格兰的时候,苏格兰大学已经取得了相当的成绩。

在培养目标上,苏格兰大学仍以培养神职人员为主,且显出了世俗化趋势。苏格兰新教会为巩固地位积极通过大学培养神职人员。新教在苏格兰确立后,教会依然是举办教育的最主要力量,大学的主要任务依旧是培养神职人员,只不过是培养具有新教信仰的牧师。由于宗教改革前的苏格兰王国经济文化落后、受大学教育的人很少,大学培养的人往往担任王室政权、教会和大学中的重要职位,基层的神职人员匮乏,宗教改革的冲击又使教会出现了更多空缺。因此,在宗教改革后,规模有限的大学更多的是发展文科和神学,培养神职人员。与此同时,宗教改革使世俗阶层的力量加强,为满足世俗社会的教育需求,大学的教育目标也逐渐世俗化。由爱丁堡市议会提议创办和资助兴建的爱丁堡大学就是这种培养目标转变的最直接反映。苏格兰大学努力开设法学、医学等一些实用的讲座和学科,以回应世俗社会的需求,培养神职人员以外的专业人士。一些不以从事神职为目的的学生也开始进入大学。以爱丁堡大学为例,受爱丁堡市医学较为成熟的影响,在其成立不久后就设立了医学讲座和解剖学讲座,发展到17世纪80年代还成立了医学院,并在欧洲处于领先。爱丁堡市政当局为支持大学教育,同意将无人认领的尸体交给大学处理。

在教学方法上,苏格兰大学逐渐采用教授制,取代了落后的讲师制。随着大学教授知识的范围越来越广,由一位教师引领学生全部大学课程的讲师制越来越不现实。因此,只讲授一门学科的教授制逐渐取代了讲师制。教授制有助于教师从繁杂的学科中解脱出来,将精力集中在自己专门的领域,有助于扩大学科范围和研究规模,提高学术研究水平。教授制这一构想是16世纪下半叶被提出,但直到18世纪才真正被苏格兰大学完全接受,其间还出现过讲师制的反复。

在组织管理上,苏格拉大学不实行以“寄宿制”为特点的学院模式。英格兰的牛津、剑桥大学均是以学院为主要的办学力量,而学院制度从来没有在苏格兰生根。随着宗教改革后苏格兰政治、经济和文化的发展,苏格兰大学逐渐摆脱了原来的修道院类型的机构特征,出现了与世俗社会联系紧密的世俗化趋势。苏格兰大学在发展过程中,没有像英格兰大学一样建立更多的学院,而是逐步废除寄宿、共同用餐、统一神职服饰等做法,使大学与社会的联系更为紧密。这一方面是由于苏格兰大学成立时,没有采用学院模式的历史背景和环境条件;另一方面是由于苏格兰大学的办学条件简陋、有限,难以维系“寄宿制”,很多学生只能到城镇中自己找住处。因此,苏格兰大学与城镇的联系更为紧密,办学更为开放,对世俗社会的需求反应更灵敏,而不像牛津大学、剑桥大学一样逐渐走向保守、封闭和自大[41]。

总之,虽然16世纪中叶的宗教冲突对苏格兰大学都造成了冲击和损害,使大学限于资金困难、生源下降,甚至是停止授课的窘地。但在新教教会逐步稳定后,新教会和王室政权就立刻给予大学资助和支持,促进其复兴。经过16世纪下半叶和17世纪的改革和发展,苏格兰的教育质量提高了,更多的学生走进大学并在毕业后从事非神职工作,新学科和新的教学方式为苏格兰大学的发展注入了生机与活力。这一时期,马里歇尔学院全新的管理和教学方式领导着苏格兰高等教育的潮流,爱丁堡大学的医学教育崭露头角,格拉斯哥大学成为欧洲著名的语言、艺术和科学中心之一,几所苏格兰大学都获得了很高的国际声望。

进入18世纪,苏格兰与英格兰通过长达两个世纪的联姻外交、共戴一君等和平手段,民族矛盾已经缓和,贫穷的苏格兰渴望参与英格兰较为发达的海外贸易,再有出于光荣革命后防止旧王朝复辟及巩固新教以防止天主教复辟等政治、宗教改革的需要,苏格兰与英格兰在1707年正式合并为一个国家。苏格兰不仅获得了长期的和平外部环境,也因与英格兰的合并而实现了经济上史无前例的繁荣。与此同时,文艺复兴后的欧洲第二次启蒙运动如火如荼。这场欧洲资产阶级和人民大众反封建的思想文化运动,勇于质疑权威与传统教条,重视民主和民权,以经验加理性思考使知识体系独立于宗教的影响,使自然科学与人文科学脱离了宗教思想的影响,产生了真正独立于宗教之外的学术研究。此外,始于18世纪中叶的工业革命不仅创造了之前历史上无与伦比的生产力,促进了资本主义经济的大发展,也深刻地影响了人们的意识形态领域,解放了人们的思想,带来了科学、文化的繁荣。在此时代大背景下,苏格兰大学的发展迎来高潮。

课程内容方面,启蒙思想和现代学科在大学的地位开始巩固,成为苏格兰大学的显著标志。苏格兰大学的世俗性一直强于英格兰的牛津大学、剑桥大学。18世纪,苏格兰大学对科学的兴趣也远比稳坐“象牙塔”的牛津大学和剑桥大学浓厚。虽然18世纪初期的苏格兰大学教育在课程方面仍旧沿用中世纪的做法,课程仍以“七艺”为模板,但课程中已经出现了自然科学成分,英语教学也更得到重视。从18世纪中叶开始,苏格兰大学都设立了许多新学科和新讲座,近代自然科学已经成为苏格兰大学课程的一部分。如格拉斯哥大学,由于17世纪末期苏格兰宗教政治的动荡以及大学管理的混乱,18世纪初期的格拉斯哥大学在师资力量、学生管理、教学质量等方面都很糟糕。这种发展停滞状况促使格拉斯哥大学在18世纪30年代末进行了激进改革,如取缔讲师制等。弗朗西斯·哈奇森(Francis Hutcheson)也在这一时期成为大学的道德哲学教授,他开创性地用英语进行教学,并且抛弃了沉闷无趣的经院哲学的老教科书。这种教学模式纷纷被同事和其他大学效仿。格拉斯哥大学还在18世纪中叶成立了现代医学院,开始了系统的医学教育;在随后的一百多年里又开设了天文学、自然史、外科学、产科学、化学、植物学、药学、民用机械学等讲座。总之,充满现代学科气息、世俗化的课程设置以及实际生动、民族化的教学方式让苏格兰大学享誉欧洲。

教学制度方面,教授制在18世纪完全取代讲师制而正式确立。教授制早在1577年就出现在格拉斯哥大学,宗教改革后成立的爱丁堡大学和马里歇尔学院则是从一开始就在某些学科中采用了教授制,但大体上教授制取代讲师制的过程是不断反复的。直到18世纪,苏格兰各大学才陆续完全废弃讲师制,爱丁堡大学在1708年率先废除,格拉斯哥大学、圣安德鲁斯大学和马里歇尔学院也分别于1727年、1747年和1753年取缔了落后的讲师制,而讲师制在墨守传统和旧制度的国王学院一直延续到1798年。教授制使大学教师从繁杂的学科中解脱出来,集中在各自感兴趣的优势领域,促进了学科和教学的专门化,也促进了新学科的发展。

办学成就方面,苏格兰大学在18、19世纪获得巨大声誉。从18世纪初期起,苏格兰大学就出现了一些著名的杰出学者。如毕业于格拉斯哥大学的哈奇森,不仅在该校任教之后开创了英语授课方式,使大学教育充满生机,而且他也是苏格兰启蒙运动的关键人物,并将启蒙思想融入到课堂教学中,培养了亚当·斯密(Adam Smith)等优秀的学生。英国哲学家和经济学家亚当·斯密大约14岁时进入格拉斯哥大学,发展了对自由、理性和言论自由的兴趣,并在18世纪中叶之后又担任了格拉斯哥大学的教授,代表作有影响深远的《道德情操论》(The Theory of Moral Sentiments)和《国富论》(The Wealth of Nations)等。再如发现潜热的著名化学家和物理学家约瑟夫·布莱克(Joseph Black),于1746年在格拉斯哥大学学习医学和自然科学,并先后担任格拉斯哥大学的医学教授和爱丁堡大学的化学教授,曾在格拉斯哥大学作为蒸汽机发明人詹姆斯·瓦特(James Watt)的导师。还有苏格兰大学尤其是格拉斯哥大学和爱丁堡大学,它们的医学教育和研究已发展得较为全面,并居于世界领先地位。

苏格兰高等教育体制的独特性和优越性一直保持到19世纪末。19世纪的两个重要法案推动了苏格兰大学的民族化和英格兰化。为使苏格兰大学在不失去其特征和优势的前提下,适应19世纪的资本主义社会发展需要,1858年英国议会通过了《苏格兰大学法案(1858)》(Universities[Scotland]Act 1858),将同处于阿伯丁的国王学院和马里歇尔学院合并成为阿伯丁大学,对苏格兰大学进行了重组;法案详细规定了大学名誉校长、校长、理事会、委员会的产生办法和权力职能,构建了更平衡、更有效的大学管理体制;法案还取消了大学校长和老师对宗教宣誓的做法,解脱了大学的宗教束缚[42]。在法案的推动下,大学的一些名存实亡的课程被取消,一些新讲座和新学科在大学中出现并得以巩固。1858年的法案可以说是使苏格兰大学民族化的一个法案,苏格兰大学以往的对现代学科的开放性得以立法保障,管理体制的改革有利于大学的世俗化发展和办学质量的提升。最终使苏格兰大学接受英格兰模式的是1889年《苏格兰大学法案(1889)》(Universities[Scotland]Act 1889)的通过和实施。至此,苏格兰对英格兰在社会方面的依赖和苏格兰教育独特性的矛盾得到解决,苏格兰人不再执著于在教育方面保持独立性的旧理想,开始投身于把现代社会所需要的专业化教育纳入大学的活动中,学生在接受英格兰模式的专业教育前不用接受任何形式的哲学学习。此后,苏格兰大学与英国其他地区的大学教育趋向一致,同步发展。