四 马氏家族的婚姻、丧葬、宗教及文化倾向

(一)婚姻

封建社会中,官僚家族的婚姻往往不取决于当事人的感情,而是家族政治和社会地位的反映。在元代多民族共居杂处,多种文化交融的背景下,汪古马氏家族的婚姻状况及其特征又如何呢?

汪古马氏家族源自西域,随着蒙元帝国建立,逐渐由西向东、自北而南进入汉地,与汉、蒙等民族杂处,定居下来。该家族的婚姻情况,不仅反映了其社会和政治地位的浮沉,也与其种族身份背景、家族文化倾向的变迁以及居住地的迁移等因素有一定联系。试探讨如下。

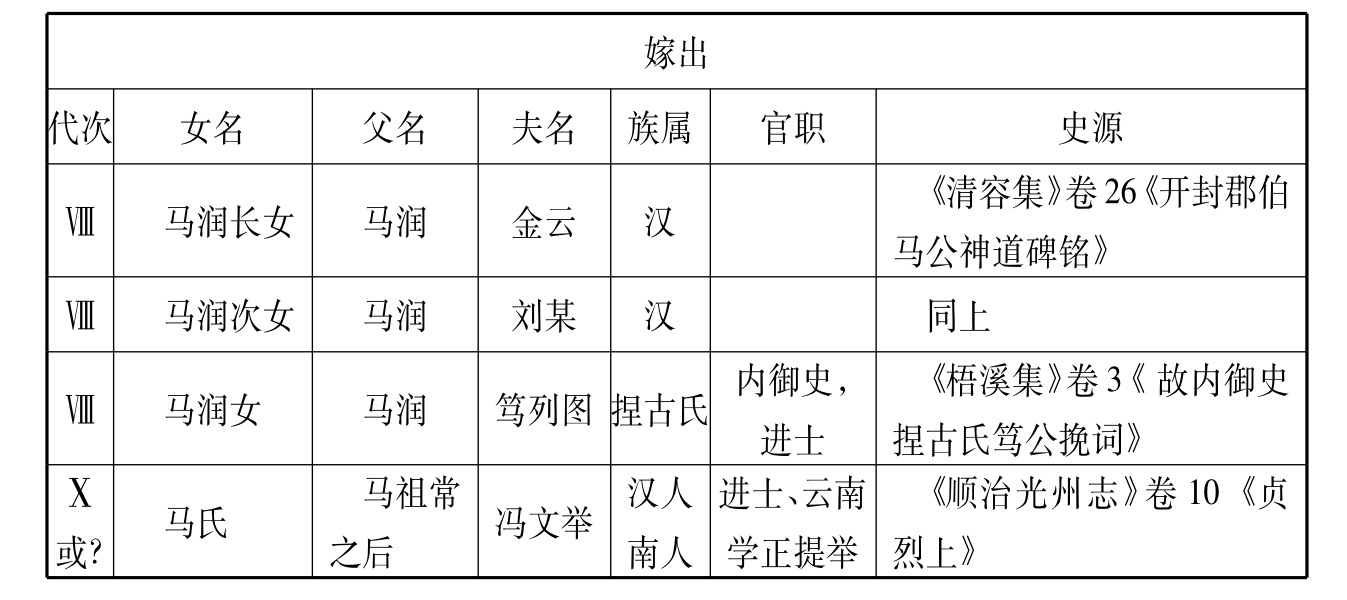

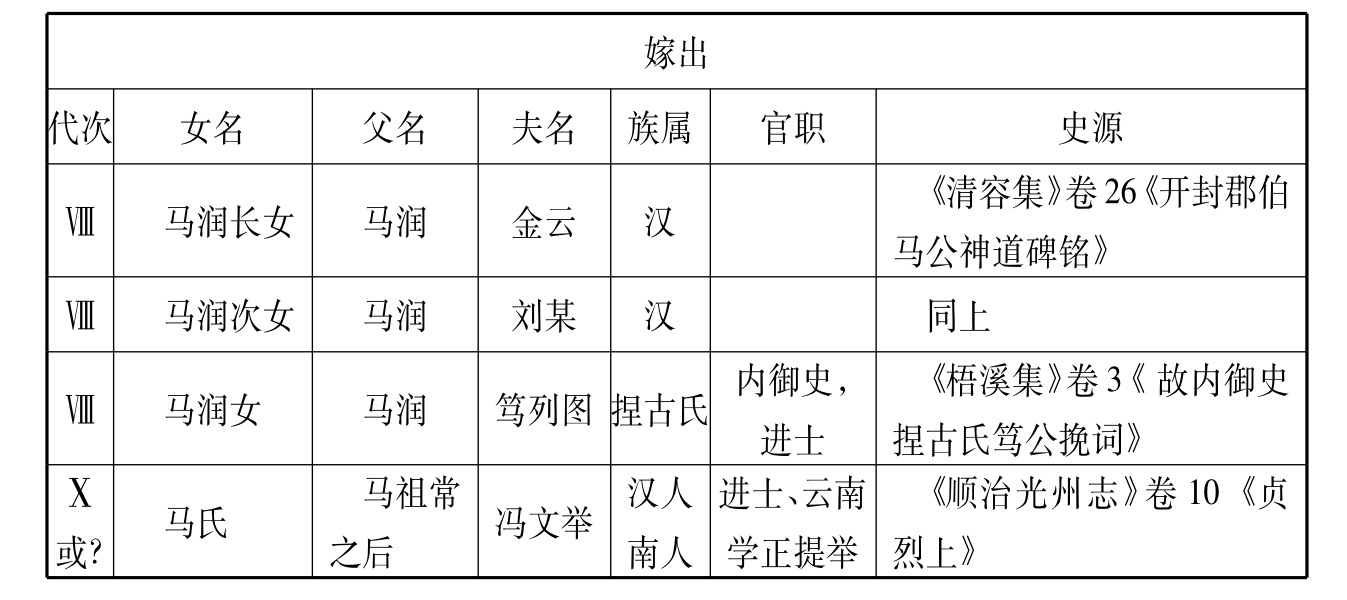

以下按娶入和嫁出,分别列出马氏家族可考的婚姻资料。

表5—8 马氏婚姻资料表

续表

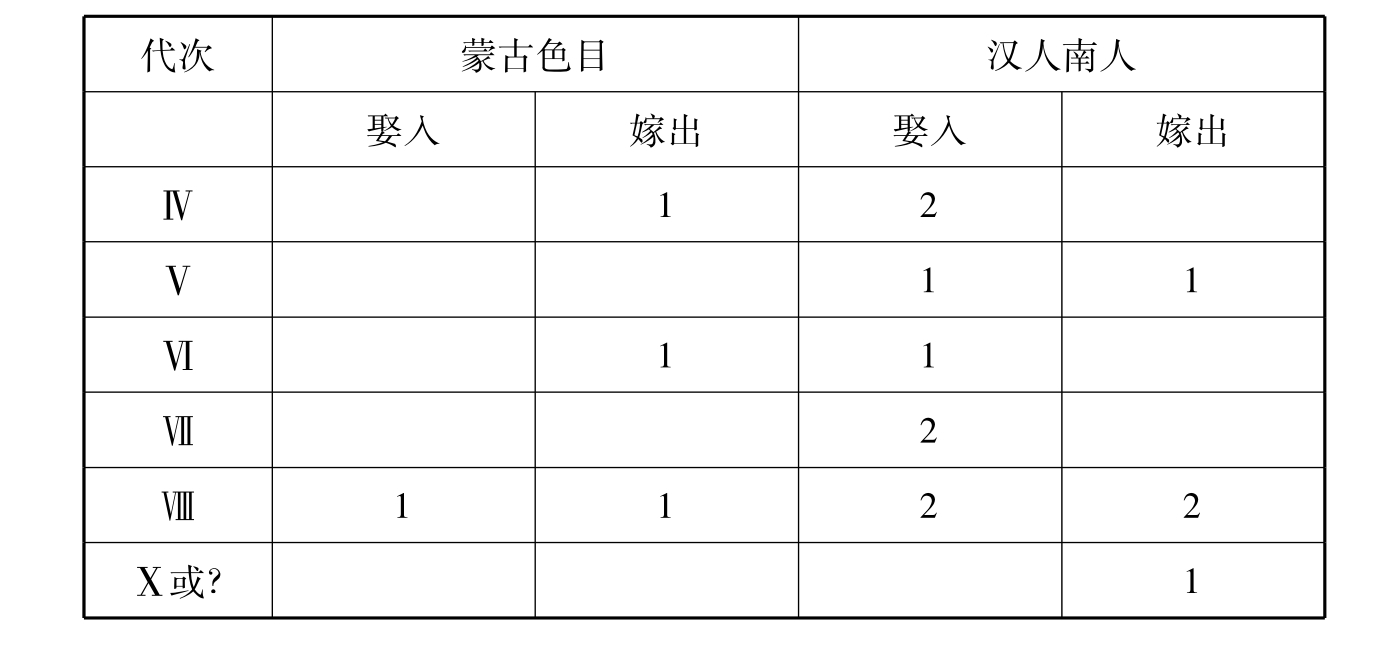

表5—9 马氏通婚对象族属统计表

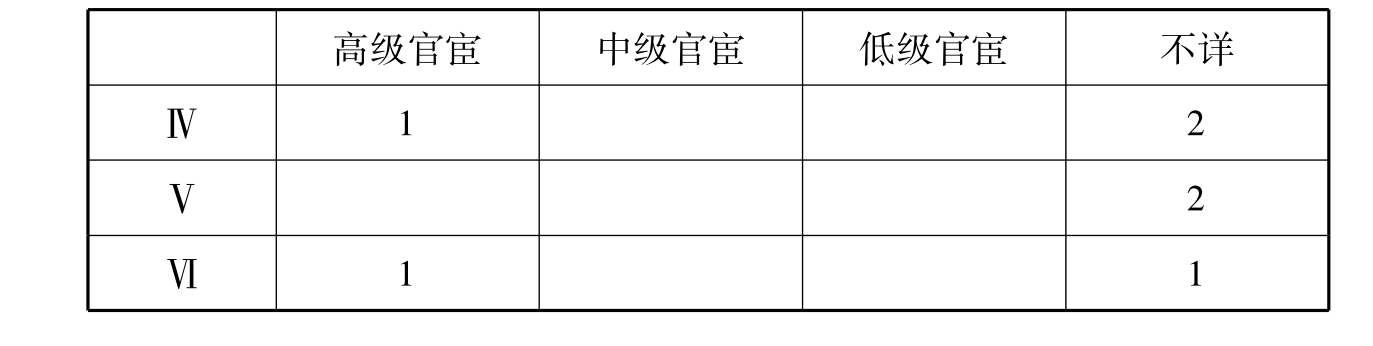

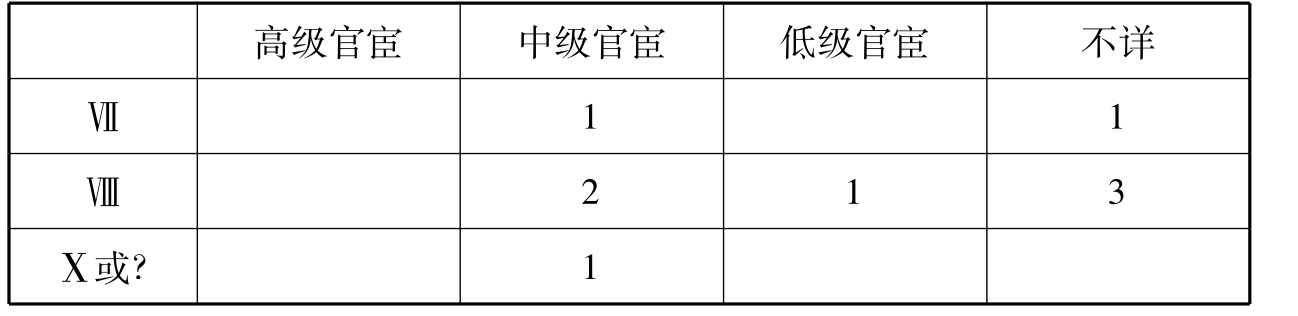

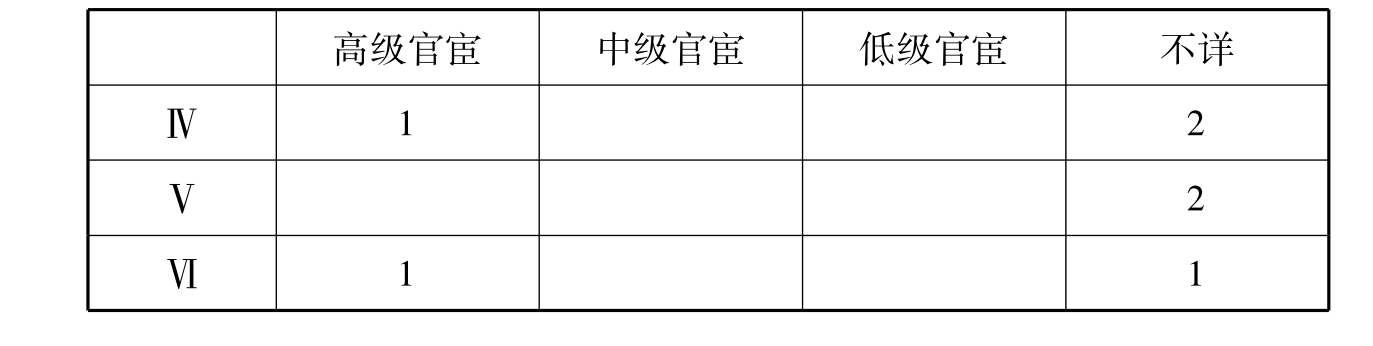

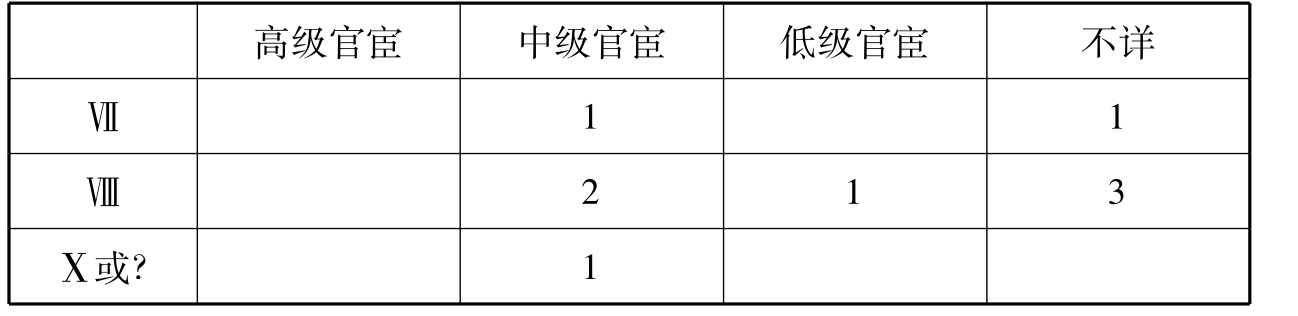

表5—10 马氏通婚对象官阶等第统计表

续表

说明:1.表5—8中冯文举见《顺治光州志》卷10《贞烈上》文曰:“马氏,州人。冯文举妻。文举登进士,为云南学正提举,明(玉珍)氏攻云南,文举谓妻马曰:我元进士,蒙厚恩,今军至,有死无二,汝光州马中丞子孙,其从之乎,马氏曰:官人既出,生亦何益耳,自缢,时人义之。”祖常曾历任江南、陕西行台中丞,这位同是光州人的马氏当是其女儿或孙女。按,祖常生活时期为1278—1338年,而明玉珍的部属进入云南昆明是在1362年2月(275),若以二十年为一代计算的话,这里的马氏更可能是祖常的孙辈。2.表5—9中马庆祥之妻马氏族属笔者认为应该属于汉人。从姓氏看,夫妻双方的家族同样以少数民族身份而“以官为姓”称马氏的概率是极小的,故基本可以排除马庆祥之妻马氏非汉人的可能性。3.表5—10的品等划分据《元史》卷83《选举志三》:“凡迁官之法:从七以下属吏部,正七以上属中书,三品以上非有司所与夺,由中书取进止。”其中高级官宦指正一至从三品官职,中级官宦为正四至正七品,低级官宦则为从七至从九品,不详指无法确定是否为官或任官品级者。

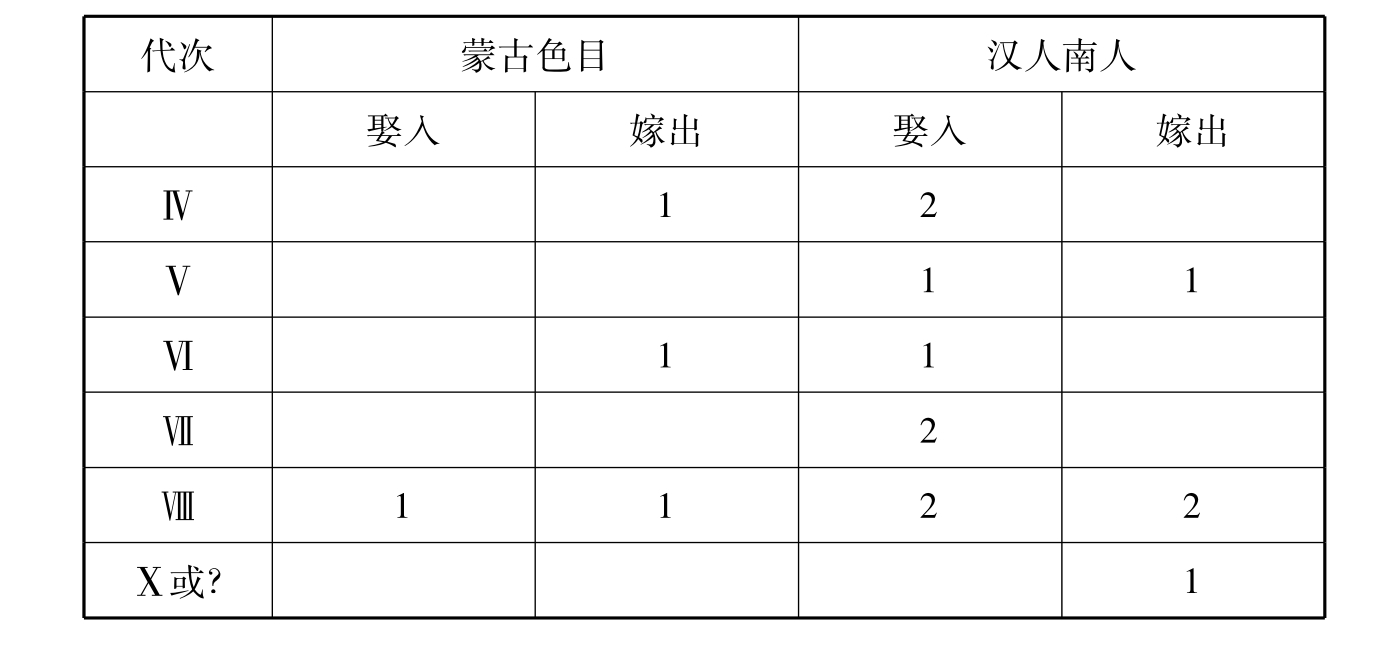

从上述表中可知,在马氏家族可考的16例联姻中,主要是从该家族第四代至第十代部分成员的资料。其中通婚对象蒙古、色目人有4例,占25%;汉人12例,占75%,居绝对优势。考虑到马氏入居汉地基本是自第四代马庆祥开始,由于缺乏该家族进入汉地之前的婚姻资料,因此其通婚对象汉人占大多数是合乎情理的。马氏入居汉地之前,曾居住过西域、临洮、辽东及净州天山等地,日常所接触的主要是色目人和蒙古人,这段时期的主要通婚对象应该大多是非汉族的色目人或蒙古人,如把造马野礼属之女适畏兀儿安氏,汪古与畏兀儿同为突厥系,盛行族外婚,这一联姻显然是该家族早期未迁入汉地时的典型联姻状态,具有较强的族群亲和感和地缘性。进入汉地后,马氏有了更多接触汉人、南人,进而对汉文化逐步认同的机会,这是其联姻对象转变为汉人、南人为主的一个主要原因。

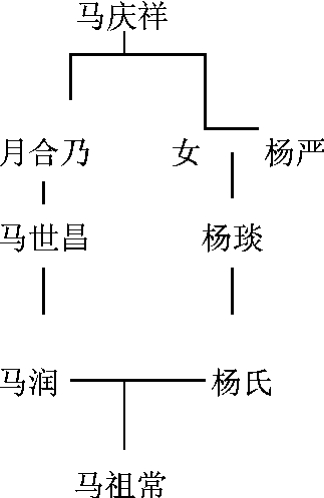

随着马氏家族的逐渐入居汉地,其通婚由注重种族向重视门第转变。从马氏通婚对象的官阶等第看,高级官宦2人,占12.5%,中低级官宦5人,占31.25%,不详9人,其中可确定为官僚者共占43.75%。以古代婚姻惯例,本人或父祖为官,其正妻及子女的婚姻对象多为官僚之家,则其中白氏、张氏、童氏、杨严、金云、刘某六人,就可能出自官宦之家或是本人即为官员。这样马氏的联姻对象中,来自官僚家庭的比例很可能高于上述比例,且以中低级官僚为主。而与高级官宦的2例联姻分别是马庆祥妻王氏之父官居金朝太尉,当为正一品(276),马月合乃女婿广东道副都元帅克里吉思(从三)。马庆祥官至金凤翔府路兵马都总管判官,效忠金室,忠义节烈,颇有声誉,很可能藉此与当朝太尉联姻。马月合乃本人是元廷的高级官僚,他在忽必烈以亲王身份南伐时,曾“从行留汴,馈饷六师”(277)。其间当接触不少军旅之士,这和他与克里吉思的联姻或许有些联系。从时间上分析,月合乃约生活于1215—1263年间,按照社会史研究以20年为一代的计算方法,其女应在约1255年以后出嫁,正是其为忽必烈转运军饷期间或其后。这说明此联姻的缔结更可能是以月合乃个人仕宦等为背景的。故笔者认为,马氏的联姻对象在品级上大抵随其家族成员政治地位的变迁而变化,由于该家族成员任官以中低品级为主,故其联姻对象也主要是中低品级官员。马氏很注重与同僚的联姻,如马祖常嫁妹给笃列图,马世昌(尚书省左右司郎中)之子娶杨琰(中书后司郎中)之女等,并且马、杨两家前代即已联姻,属世代姻亲。与品级相近的家族和个人联姻,既是其家族政治社会地位的体现,又有助于巩固和增益其家族成员的仕进,这反映了该家族入居汉地后,婚姻观念由依据种族向注重门第转变。与之近似的其他色目人家族,如畏兀儿人廉氏、偰氏等。据王梅堂所列的畏兀儿人廉希宪家族12例联姻中,汉人5例,蒙古、色目人7例(278)。通婚对象主要是本民族名门望族贯氏、偰氏以及其他少数民族和汉族高门士族,这主要是由于廉氏为元代著名的色目人显贵家族,政治地位远高于马氏,因此也比马氏更有与上层统治阶层联姻的条件和需要,尤其是与在元代居统治地位的蒙古、色目人勋贵豪族的联姻。偰氏的情况近于廉氏(279)。廉氏、偰氏与马氏通婚对象的不同,主要是由于两类家族不同的政治与社会地位使然,并且互为补充说明入元的色目人家族进入中原后倾慕汉文化,联姻开始讲究门第身份,且反映了元代社会由种族社会向等级门第社会发展。这与回回人赛典赤家族、乌伯都剌家族(280)严格恪守伊斯兰教婚姻对象信仰相同的教义规定,基本坚持本教内通婚的状况大异其趣,却恰好代表了入元后色目人家族婚姻策略的两个不同方向。

从马氏的通婚情况,还可以部分窥见该家族的汉化与儒化历程。蒙古国时期,进入汉地的马氏家族虽浸染一些华风,但在联姻及与姻亲交往时仍看不出有倾慕汉文化的迹象。“教子动有成法,必使知远大者”的马庆祥,其姐妹仍与畏兀儿安氏联姻,而其对外甥安天合“躬自教督,踰于所生”,但仍然教育他“习诸国语,洎字书授之,为它日起家之地”(281),可见在其心目中色目、蒙古文化的地位仍居汉文化之上。长于理财的月合乃编订户籍赋税时,“学子通一经即不同编民,今令甲儒免丁者公始之也”,并被其后人马祖常目之为“德足以利人而位不称德,才足以经邦而寿不享年,世非出于中国,而学问文献过于邹鲁之士”(282),应该说是倾慕汉文化并具备一定汉文化修养的,即使如此,他仍然循游牧民族重视军职的惯例,以广东道副都元帅克里吉思为婿。

入元后,马氏家族对汉文化的接触日广,了解日深,接受日多。这尤其反映在联姻时对孝亲、女德等观念的接受和实践上。马世昌之妻张氏便是这样一位女性,马月合乃死后,马氏家族因子孙不善经营和奸臣阿合马的侵凌,家产凋敝。适逢世昌病笃,张氏担心如果世昌去世“则家无冢妇,无以治宾祭”,于是按照礼仪为长子马润娶妇杨氏(283)。其子马润罢官后,由于性情恬淡,在仪真住了将近十年也没有去谋求任官,直到“母夫人张氏语家世官薄,微警之,乃复仕所”(284)。以上两例足见张氏治家教子颇有成法,并且在观念和行动上都恪守儒家的入世观及孝道思想和礼仪。请看苏天爵的祭文:“于惟夫人,女德是茂,来嫔洪族,允宜厥家。孝于翁姑,以晦诸子。有孙克显,硕大而文。辅德春官,执经内殿。锡封大国,象服有光。温清旨甘,禄养具美。既康而寿,顺以归全。凡在夫人,福德能备。……”(285)其间虽不乏溢美之词,但确实反映了这一时期马氏在娶妇方面对汉文化的借鉴。如果说张氏之妇德显见于空泛的赞词,马祖常之母杨氏则确有实迹可寻。杨氏独自“携其婴孩舟行至广陵僦居”时,“亲党就食广陵者众……夫人始则卖妆具簪环,衣袂不继,则昼夜纺绩刺绣给养不匮”。颇有汉人妇女忍辱负重,治理内事,以解夫君后顾之忧的传统。故被其子祖常称为“德配先考,孝事舅姑,睦亲姻而抚庶孽,慈仁贞懿,妇道纯全。使世有职彤管修女史者,吾显妣当昭章居篇首焉”(286)。

到元中后期,马氏不仅在文化风俗上倾向汉文化,更逐渐向思想观念上的儒化发展,如马祖常嫁妹给进士、监察御史笃列图,除了两人出身相同、任职领域相近外,更由于两人有着近似的儒家政治理念和作为。笃列图,字敬夫,蒙古捏古氏。他“年甫冠及第”,为至顺元年右榜进士第一。“授集贤修撰,中丞马公伯庸妻以妹,累迁南台御史,按治湖广、江浙,咸有声。”当时威顺王侵夺山泽之利,笃列图“一无所贷,还之民,论奏王罪”。福建廉访司“凡御史至,堂幄地衣盛设金绣,公命撤去,及视事,莫不震慑曰:慎毋犯状元御史”。爱民廉政,不畏豪强,颇有以儒为政的风范,真可谓“御史象执法,独见公不愧”。一度遭到“内御史挟私弹劾”。他还具备儒者的操守和孝悌观念。“官居巷处,言行一致”,其“女兄誓不嫁,悉以己租赡之,异母弟早孤,长以荫让,族弟特格尔依公学,登乙酉进士第,朔州同知”。无怪乎王逢有“修文得颜回,前席失贾谊……盛绩在董狐,兹焉述交义”的挽词,给予他至高评价(287)。再如前引马祖常后代所嫁进士冯文举,文举为云南学正提举时,逢明玉珍所部攻云南,他以“我元进士,蒙厚恩,今军至,有死无二”自励,以身殉国,而其妻马氏也坚决表示追随夫君,自缢而亡(288)。忠君爱国、贞烈守节正是典型的儒家政治伦理观念和行为。无怪乎两人的忠贞节烈颇为“时人义之”。这两例联姻,从一个侧面反映了元中后期马氏家族文化取向逐渐儒化的历程。与之相比,世代高门显宦的廉氏、偰氏等色目人家族,虽也经历了近似的家族文化演变过程,但他们较多表现在家族成员自身的作为和观念之上,而不似马氏在通婚对象的选择上表现的这样突出(289),这或许仍是他们不同的社会政治地位使然吧。

马氏的婚姻状况还具有比较明显的地域性。马氏入居汉地前自不待言,把造马野礼属之女适畏兀儿安氏即是一例。蒙古国时期,典型的代表是曾任职汴都的马庆祥与金中央高官太尉之女的联姻。入元后,月合乃曾任礼部尚书,其子马世昌官尚书省左右司郎中。这段时期,马月合乃一系主要居于大都,且与中央官员杨琰家族通婚。到元中后期,马祖常娶二妻,其中索氏之父为常州录事判官,常州路在元代属江浙行省(290),今为江苏常州地区。祖常幼年至青年时期曾随父居仪真(真州)多年。仪真为今江苏仪征,在常州西北,两地实际距离很近。马祖常娶索氏,估计是马润任官仪真时所结识的地域性同僚间的联姻。而祖常的另一位岳父为河南镇守千户和尚,其女大概是马祖常归乡(河南光州)时所娶。作为克烈部蒙古人,在碑传中位于汉人索氏之后,显然不是祖常的原配夫人。后一联姻很可能是基于同乡之谊,而非有意结好于蒙古人。因为千户品级并不高,以马祖常的身份地位和文化修养,颇以儒化汉学为自豪,看不出有凭借联姻趋附蒙古人的迹象。而不重种族身份,注重嫡庶之分和乡邻之谊,显然反映了马氏家族这一时期的汉化程度。马氏与监察御史笃列图的联姻,显然是马祖常任官朝廷以后的事情了。故除了身份的考虑,也应包含一定的地缘因素。

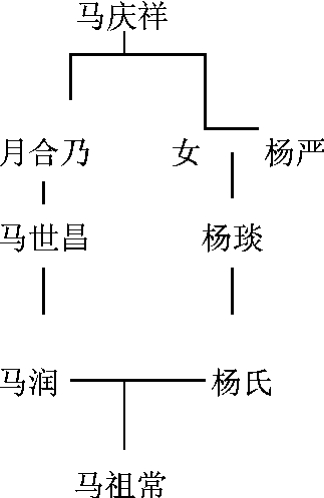

在马氏的联姻行为中,与杨氏的两代联姻颇值得注意。其联姻关系见下。

表5—11 马氏与杨氏两代通婚情况表

综上,元代汪古马氏家族的婚姻状况表现出如下特征。

第一,入元后的马氏家族在联姻对象的选择上,本民族的族群归属观念并不强烈,表现出由种族婚姻向政治等级婚姻的转变。与廉氏、偰氏等色目人家族不同的是,马氏大多以与其地位近似的中低级官僚家族(且多是汉人家族)为姻亲,这与马氏并不属于元代色目人显贵家族直接相关。

第二,在文化倾向方面,随着该家族入居汉地时间的推移,马氏的通婚状况从一个侧面,比较明显地映射出该家族逐渐汉化与儒化的历史进程。

第三,马氏的通婚对象随着其家族居住地的变迁,还表现出一定的地缘性特色。除去考虑政治和社会地位外,联姻也存在一定的情感和交谊因素。

(二)丧葬祭祀与宗教信仰

在丧葬方面,现有资料主要集中在昔里吉思及其子月合乃一支。进入汉地的马氏不仅葬于汉地,且有自己的家族葬地。月合乃及其夫人白氏、太夫人王氏均葬于大都宛平县(291)。而马润一支,他本人、母张氏、妻杨氏、子祖常、祖谦等皆葬于光州城郊平原乡樊里(292)。如前已述,祖常还一度打算将月合乃之墓“改而卜迁之”,只因为封树既久,“未易改卜”(293),才作罢。

在丧葬礼仪上,马庆祥在父母死后,竭尽哀恸,“庐于墓侧三年”。马润也在父亲马世昌死后,丁忧守志。自己临终时,则“嘱家人曰光吾桐乡也,我死必葬诸。其子祖常奉丧北归,至于光葬焉,表之曰桐乡阡”(294)。前引祖常诗记录了他们兄弟迎丧归葬的详细过程。祖母张氏死时,祖常又“护丧南归,持服”。母杨氏死后,先是停丧于当涂县,四十七年后才由祖常迁袝于光州平原乡马润墓旁。奉丧归葬、丁忧庐墓、甚至停丧待葬,显然都是汉人伦理道德观念及汉式礼俗的表现。

马庆祥死后,金人于汴京为之立褒忠庙,岁时致祭。基督徒无庙祀,而汉人自古重之。祀鬼也为基督教所不容,但马润在光州曾率诸生祭祀先贤司马光。祖常更是随汉俗而无所忌,他曾奉旨南祀嵩山、淮水(295),又有陪许有壬祠星于天宝宫之事等(296)。随汉俗祠祭,显然也是该家族在礼俗上汉化之体现。

马氏之先,本西域聂思脱里贵族。聂思脱里(Nestorian)为基督教的别支,唐代传入中国,称景教,至元代,其信徒被称作也里可温。关于马氏的景教信仰,已有众多学者予以证明(297)。

汪古马氏的景教信仰与回鹘改易景教的历史颇有关联。正如道森所述:“畏兀儿突厥这一蒙古利亚最古老和最文明的民族,当他们在八、九世纪统治蒙古利亚时曾经采用摩尼教。现在他们已退向戈壁沙漠以南,退到吐鲁番和哈密绿洲,成了佛教徒和基督教徒。他们在蒙古利亚的继承者,克烈部和乃蛮部(在文化上和政治关系上,他们同蒙古人有最密切的联系),主要是信奉基督教的,在中国北部边界上的汪古突厥(Ongut Turks),亦是如此。”(298)唐会昌年间(841—846年)灭佛,也殃及摩尼教、火祆教、景教等。唐末高昌回鹘西迁,占据沙州(敦煌)、甘州(张掖)等地,受唐中央控制渐小,虽有会昌灭佛,西北各地仍保存相当的景教势力,如直到11世纪初敦煌仍有景教徒存在(299)。

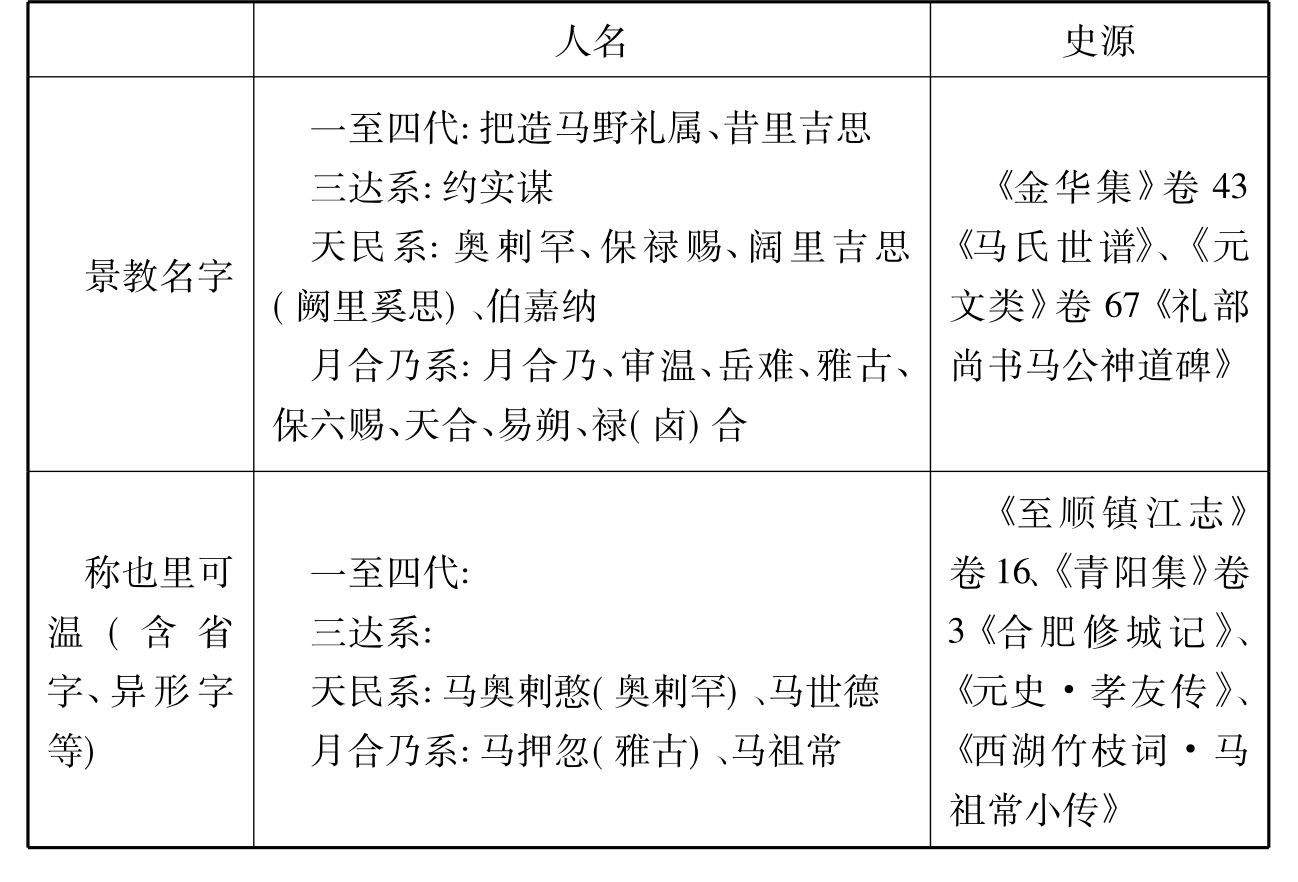

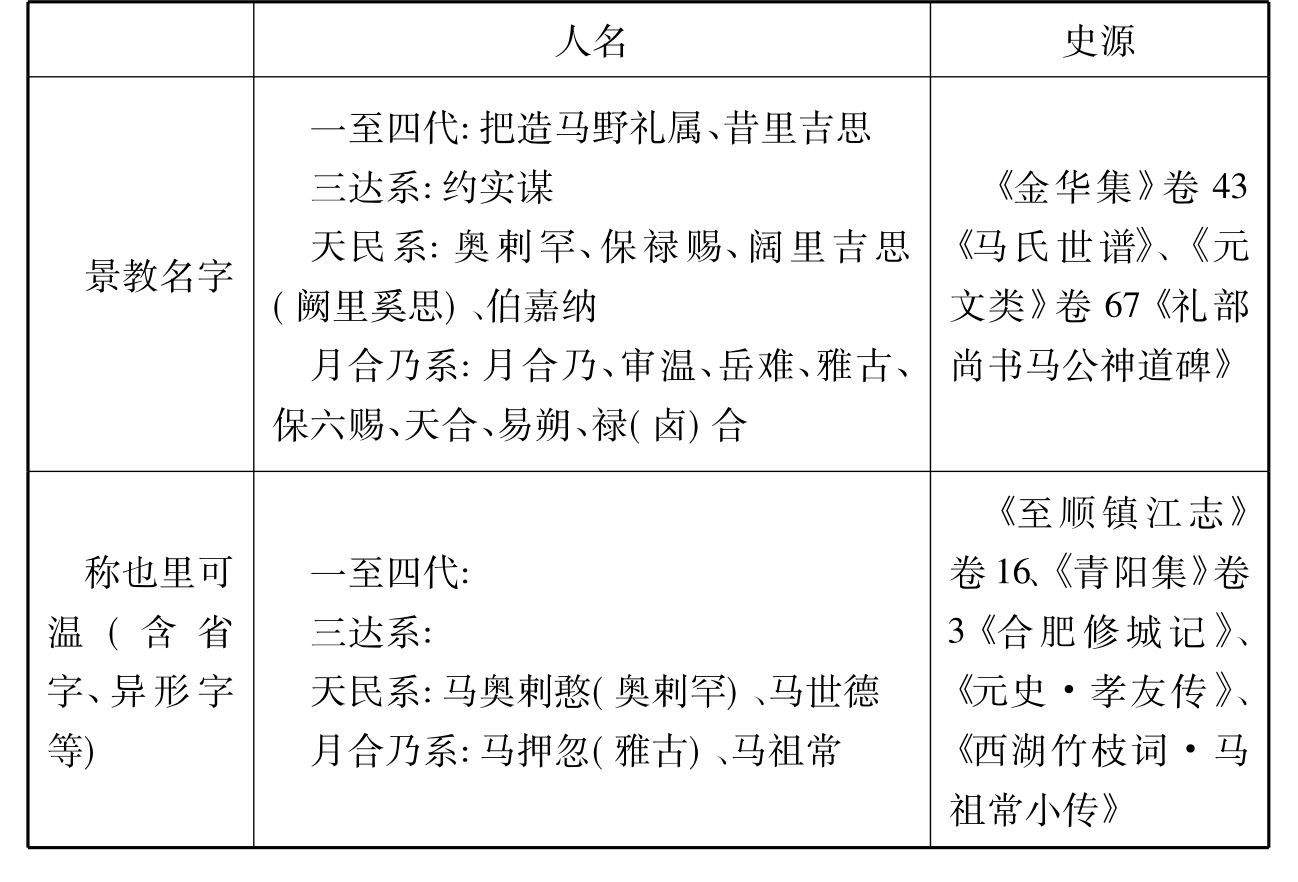

进入汉地后,马氏仍有不少成员保有景教信仰,虽然相关记载极不完全,但我们可以从现存该家族景教人名及称“也里可温”的相关记录来观其大概。

表5—12 马氏景教信仰统计表

表中可见,马氏成员中取景教人名的共15人,明确记录为也里可温者4人。除掉人名重复的2人,共17人。这在姓名可知的马氏成员74人中只占22.97%,比例较小。但考虑到姓名可知的马氏成员多半为进入汉地的月合乃系,这一比例也是可以理解的。蒙元时代,三达系仍居阴山,而上表中天民系有5人,占本支姓名可知者7人的71.4%;月合乃系有9人,占该支姓名可知者59人的15.3%。故可知在主体进入汉地的天民系和月合乃系中,前者拥有景教信仰记载信息的比例要远远高于后者。然而,拥有景教信仰的人是否会一直保持并践行该信仰呢?

汪古马氏“因其族人游宦至各地,倡建景教寺院,于内地景教传播亦不无牵涉”(300)。由前述马氏的政治理念与政治表现可知,马氏(尤其是月合乃一支)汉化很深。马世德被称为“儒者”,雅古为“以孝闻”的处士,保禄赐的汉文学才华载于史册,祖常更以汉化儒化极深而著称。另外,马润和马祖常皆有二妻(301),这是基督教徒之大戒。明显是其家族成员进入汉地后,摒弃原有礼俗,接纳周围汉式婚姻观念习俗后之所为。由此看来,即使明确拥有景教信仰记载信息的马氏成员也未见得在进入汉地后仍坚守该信仰。故上述统计数字和比例,只能表明马氏源自景教世家,入元后,部分成员在习俗、生活乃至观念上仍保有原有宗教信仰的一定遗存,而其对景教的坚守程度,则有赖于具体史料的进一步印证。

进入汉地后,马氏不少成员改宗儒学,摒弃原有宗教信仰,更有少量人接受汉地宗教,在信仰方面日益汉化。如祖常叔父马节“入王屋山为道士”(302)。王屋山在今河南济源县西北百里,为唐司马承祯修道处。《乾隆济源县志》卷16有《林灵素游天坛三十二韵》云:“林泉何处惬予心,收拾图书将卜筑。崎岖不敢千里辞,东至太行入王屋。”马节入山后,无事迹被记述,他生于元朝兴盛之时,祖父又为名臣,却甘心隐遁入道,虽说是马节个人信仰的选择,但在其学道、修道、入道过程中,必定会借助和接触汉人语言文字和某些传统礼俗。祖常与道士也有交往,《石田集》中赠道士诗占赠诗的四分之一,但并无倾慕赞颂之义,多半虚与委蛇,可能是其夙负诗名,道士以得其片词为幸,他也乐此不疲。其《题舒真人鹤峰》诗称:“山中道士索题诗,柿叶千层写好词。不见笼鹤空揖去,此生虽老可临池。”足以为证。且有《蜀道士归儒》一诗,更可证明其无意道教,一心向儒。诗云:“青城羽客烧丹罢,要近东家问六经。却笑山阴痴道士,白鹅闲觅写黄庭。”(303)史料中尚无马氏成员信佛的记载。《石田集》中有不少祖常与僧徒的酬赠之作,想来初衷多半同于赠道士之作。祖常并非佛道信徒,但从其与佛道人士的交往中,却可见其对儒学的信守及其汉文化造诣的深厚。

(三)姓名居处

色目人多有名而无姓,以部族或氏来别婚姻,马氏成员原本也当如此。但在汉文化中,姓被用以别婚姻,维系宗族和家族的血缘,具有重要的文化和社会意义。进入汉地后,马氏随俗采用了汉姓,有关马氏得姓共有三种说法:(1)黄溍以为马氏得姓于第二代帖穆尔越歌“累官马步军指挥使……人不敢斥其名,惟称之曰马将军,因以为氏”(304)。(2)马氏因“四世祖锡里吉思,金季为凤翔兵马判官……官名有马,子孙因以为氏”(305)。(3)马氏得姓来自聂思脱里派教职。陈垣先生说“马氏之先,也里可温中之聂思脱里派,而又尝掌高等神职者也”(306)。汪古部流行突厥文,突厥文“主教”写作“Mar-”,汉字对音为马,如中国基督教史上著名人物马薛里吉思在《镇江大兴国寺记》记其名为“薛里吉思”(307),与马庆祥教名“习里吉思(昔里吉思)”同,都是Sargis。马氏或因“尝掌高等神职”,而被众人称为马某某,最终约定俗成,成为其姓氏也是有可能的。日人佐伯好郎即持此说。他说:“在中国,他的家族最后以马姓(按,字面上解为“马”,其真正的涵义其实是叙利亚文“Mar”,意为“主教”)而闻名”(308)。其中前两种说法相比,从目前看,持第二种说法的学者比例较大,但在第二、第三说中究竟哪一个更符合实际,尚难定论。

马氏本为西域聂思脱里贵族,其成员多有景教名字。据学者们考证,该家族在英文中属基督教名字的至少就有第一代的和禄罙思(Gewargis),第三代的把造马野礼属(Bar Sauma Eliso),第四代的昔里吉思(Sargis、Sergis),第五代的月合乃(Yohanna、Johane今译约翰、若望),第六代的奥剌罕(Abraham)、审温(Simeon),第七代的阔里吉思(亦作阙里奚思,Georgs今译乔治)、岳难(Yohanna、John)、雅古(Yakub、Jacobs)、保六赐(Paulus),第八代的天合(Denha)、易朔(Yiso、Jose、Joseph)、禄合(亦作卤合,Luke),第九代的伯嘉纳(Buccanan)等(309)。此外,第六代的约实谋,其发音近于Joseph,也应是同属此类。马氏的基督教取名自第一至第九代,尤其集中于第一至第六代,这反映了该家族基督教聂思脱里派世家的出身背景。

据现有资料,姓名可考的74名马氏家族成员中,有45人有汉名,占60.8%。尤其集中于进入汉地的六至九代,共44人,占全部汉名的97.8%。与上述基督教名字的代次相对照,从各代次名字种类的变化,大致反映了该家族由基督教世家渐趋汉化的轨迹。马氏还以名字区分辈分,同辈人名中有一字相同,如第八代的“祖”和第九代的“子”字,仿佛汉人的系歌。部分成员还有字,字是名的解释和补充,是典型的汉人传统。马氏家族中最早取字的是马庆祥,取字“瑞宁”(310)。他如马润,字仲泽;祖常,字伯庸;其同辈的祖宪,字元章;祖谦,字元德;兄弟中还有人以元礼、元博、元学等为字者(311)。这显然是汉化进一步加深的表现。

元代后期,马氏成员还有取蒙古名者,如第九代的帖木尔和明安沓尔。

给居处命名,借以言志抒情之俗起于唐代。马氏浸染华风,仿效为之的有马祖常和马季子。祖常于淮南筑别业,名之曰石田山房,自为图记,指韵求诗(312)。居处以山房命名,又以耕读相标榜,可见其汉化之深。而马季子因随祖父马礼迁居于淞之竹岗,不能忘怀祖居地静(净)州天山,遂将居处命名为怀静轩,表达了怀念故乡、“不忘本”(313)的心情。这虽是对未入汉地前家族旧居地的怀念,表达思乡之情的方式却是纯粹的汉人方式。这一看似矛盾而有趣的现象,反映了元代入居汉地的色目人家族汉化进程中,既或主动或被动地随从潮流接受和实践汉文化,又渴望保有部分本民族文化和记忆的矛盾心态。另外,马氏还有世代共居之俗,祖常曾对此有所记述:“祖母在堂上,小孙方稚孩。俯仰见五世,居生岂悠哉。”(314)五世同居,既是色目人家族进入汉地后同类聚居的习惯使然,又有汉式宗族、家族观念的影响。

(四)“风流文采,萃于一门”——马氏的语言文字与文学艺术造诣

如前已述,昔里吉思通晓多种语言文字,从该家族的源起及昔里吉思入仕金朝的仕宦经历来看,其中至少应该包括汉、蒙、女真和突厥等语言文字。

马祖常有文集若干卷,又曾奉诏编修译润《英宗实录》、《皇图大训》、《承华事略》、《列后金鉴》、《千秋记略》等。其为文“志气修洁而笔力尤精,旨务刮除近代南北文士习气,追慕古作者……文辞简而有法,丽而有章,卓然成家……古诗似汉魏,律句入盛唐,散语得西汉之体”。时人元明善甚至褒赞“其所作可以被管弦荐郊庙,天马宝鼎诸作,殆未之能优也”(315)。《元文类》选祖常文章21篇,为全集录文数量之首,即使是地道的汉族文人,恐怕也极少能得到如此高的文学成就和评价。

不唯祖常,马氏家族中“举进士释褐上庠者凡数十人”(316),其中知名者就有举进士第的世德、祖孝、祖善、祖宪、献子,乡贡进士祖周、祖元、祖义、帖木尔、犹子,曾为国子生的祖仁、祖恭、祖谦等(317)。能够跻身科举,显然是需要相当的汉文学造诣的。而家族中世德、祖常、武子、文子等,还曾任职于翰林院、礼部、国史院、奎章阁、秘书监等,足见该家族成员以“诗书之泽,相尔宗族”,在汉文学修养方面普遍拥有较高水平,兄弟子孙,“相继以文学入官,来者未可量也”(318)。

不仅如此,马氏成员为文水平,还表现在经常应邀为他人作序题跋和撰写碑文墓志方面。这以马祖常为代表。“勋伐贵胄褒赠父祖,犹请公(祖常)为之辞”(319)。他还常为人作序题跋,并与众多文人名士互相酬唱,文学交往甚为频繁(参见本章附录)。

马润一支汉文学修养之深,自不待言。其他进入汉地的支系也有一定程度的汉学造诣,如上引马世德。即使是仍保留基督教名的保禄赐,“其文学政事有传存焉”(320)。这里虽未指明文学为何民族之文学,但从其长期供职汉地的经历来看,当指汉文学修养,保禄赐起码是可以写作汉文文章的。

在诗歌创作上,《元诗选》癸之癸据王宾《虎丘山志》引马世德《题虎丘诗》,诗云:“沧海何年涌此峰,亭亭秀出玉芙蓉。高低楼观毗卢室,表里江山太白封。宝剑有时能化虎,石潭无际却潜龙。小吴轩伴登临处,致我青云第一重。”《元诗选》癸之丁又录有他《过灵泉寺》二绝。

马润“所为诗曰《樵隐集》若干卷”(321)。诗作可结集成书,足见其诗作是有一定数量的。而其子祖常不仅是该家族诗人之集大成者,也是元代色目人“舍弓马而事诗书”,“以诗名世”的重要代表之一。当时“论者谓马公之诗似商隐……皆清新俊拔成一家言”,并认为其虽“居西北之远国,其去邠秦盖不知其几千万里,而其为诗乃有中国古作者之遗风”(322)。《四库提要》称“其诗才力富健”,并指出集中兄弟唱和之作也较多。《石田集》中有《次元礼弟韵》、《元礼弟寄和韵》等(323),表明马元礼也可作诗。足见祖常兄弟中,不仅仅他一人可为诗,这很可能是受其父影响,有家学熏陶的成分。正可谓“风流文采,萃于一门”。

在艺术修养方面,从袁桷《题伯庸所藏子昂竹石》等资料看(324),马祖常具有一定的书画艺术品收藏和鉴赏品评能力。

(五)“世非出于中国,而学问文献过于邹鲁之士”——马氏学儒

儒学是汉人文化和政治传统的重要核心,也是汉地传统王朝取得政权合法性的重要保证之一。少数民族上层的汉化过程往往是从学儒开始的。在此大背景下,马氏家族研习接受儒学,并身体力行将其不同程度地贯彻到仕宦实践活动当中。

1.研习儒学

元人苏天爵在为马祖常文集所作的序言中曾说:“我国家龙奋朔土,四方豪杰咸起而为之用,百战始一函夏,干戈既辑,治化斯兴,而勋臣世族之裔,皆知学乎诗书六艺之文,以求尽夫修身事亲、致君泽民之术。”(325)汪古马氏当是其中的佼佼者。

马氏研习儒学始自月合乃,在其曾孙马祖常所撰碑文中称他“德足以利人而位不称德,才足以经邦而寿不享年。世非出于中国,而学问文献过于邹鲁之士……子孙百年之间革其旧俗,而衣冠之传,实肇于我曾祖也”(326)。碑文出自推崇儒学的祖常之手,且是为先祖撰碑,当然免不了溢美成分。但不可否认,月合乃对元初财政、文化制度作出了一定贡献,其汉文化水平虽缺乏明确的史料予以确证,但从其担任过礼部尚书及对汉文化和儒士的优礼态度来看,他对儒学应有一定的学习和了解,也比较推崇。祖常的说法恐怕是有一定根据的。月合乃“以诗书礼义训其子孙”,使子孙“或执业成钧,擢进士第,皆清谨文雅,不陨其家声,遂为海内衣冠闻族”(327)。

后人中尤以马祖常为最,祖常“习于先王之礼,而学于圣人之徒”(328)。不仅在少数民族儒者中出类拔萃,被誉为“部族有儒,文贞(祖常)伊始”(329),且其儒学修养丝毫不逊色于同时代的汉族儒者,而被目之为“中原硕儒”(330)。

祖常之弟祖谦“少入乡校,日记数百言”,后随祖常“来京师补国子员”。国子司业齐履谦“以积分法试诸生”,祖谦“试中选”(331),可见他对儒学的研习应该也比较深入。马氏家族中还有参加科举及国子生、乡贡进士者“凡数十人”(332),元代科举一律主试经义,这可以证明他们对儒学都有较深的研习。

2.接受、倡导儒家观念

在不断研习儒家典籍并与各族儒士交往的过程中,马氏成员逐渐在不同程度上接受了儒家观念,进说儒道,鼓吹名教,并身体力行。

早在居净州时,马氏成员即有此表现。把骚马也里属在金熙宗“数遣使征之”的时候,竟“辞曰古者求忠臣必于孝子之门,吾不逮事亲,何颜事君乎,终不起”(333)。把骚马也里属拒绝出仕效命金王朝,可能是基于政治形势和个人意愿的考量,他以“孝亲”为名推托,显然是对汉式儒家忠孝观早有听闻且予以认可的。虽然忠孝观念并非汉人和儒家特有,但以“孝亲”作为拒绝出仕的理由,却是儒家所提倡的思想行为方式之一。

这种观念还被用于马氏的家庭教育上。把骚马也里属子昔里吉思“儿时侍亲侧如成人,饮食必后长者”。成年后,有人劝他入仕为官,他回答:“兴有以具甘旨,夫复何求,况昆弟皆早世,我出孰以为养乎?”且“父有疾,粥药必亲尝,衣不解带”。父死后,他“哀恸几绝,庐于墓侧三年。母亡,执丧亦如之。闻者皆曰笃孝君子也”。即使是汉人坚守孝道者也不过如此。昔里吉思忠孝俱全,出使蒙古时,他以“贪利则不仁,避害则不义,背君则不忠”(334)自警,不肯投降。元光元年,他即将率军出征抗击蒙古,“命画工肖其貌”(335),以誓以死报国的决心。这是儒家忠节观的思维方式。

昔里吉思的三个儿子“亦能自树立有君之风”。他死后,子三达“涕泗再拜”(336),请当时的名士元好问为父亲写碑,并作孝思堂以纪念,宣称“其以孝思名所居者,欲吾子孙不忘先人之故,为无穷之传耳”。元好问赞之曰“以忠臣孝子之门高自表现”(337)。另一子月合乃“植德秉志”,督促“子孙更业儒术”,“用儒自振”,继承发扬了该家族接受实行儒学的传统。

第七代马润孝母出仕,“教子咎刻不肯置,以门功让其弟礼”,可谓“节以起宗,儒以绍传”(338),谨守孝悌之道。马润堂兄弟、马世(失)吉之子雅古为处士,“以孝闻”(339),“事继母张氏、庶母吕氏,克尽子职”(340)。重视伦常,对继母、庶母克尽子职,显然不是游牧民族固有习俗,却是汉式儒家观念所大力提倡的行为准则。能以孝闻于世,可见其对孝道的接受程度。

马祖常兄弟更是不遗余力的维护儒家伦常观念,祖常“于孝友之道,或先之于辞章,或列之于翰墨,未尝不寓其惓惓之意也”(341)。他听说有同僚回乡省亲,“遽然色变而叹曰……得一官则皆失怙恃矣……则追恨罔及,自罪不孝,以为不得奉一欢于膝下,虽叨冒光宠,适增愧赧”(342)。汴梁人武亮死后,其子武布兄弟作禅庵“资其冥福”,并请马祖常题名。祖常本人不信佛教,但出于“哀其孝而无所不用其意”(343)的考虑,题写了庵名,显然意在褒扬武布兄弟之孝道。

马氏家族的学儒还表现在与儒士交往、践行儒治及婚丧祭祀、倡导妇德等方面,因前已有述,此不赘言。

(六)汪古马氏文化倾向评析

汪古马氏家族的文化表现内容丰富,文化倾向变化鲜明。从总体上看,有几点值得注意。

1.马氏本为西域聂思脱里贵族,自然带有本民族的文化烙印。初入汉地时,马氏前几代基本都乐于选择且十分擅长放牧和经商,对多种语言文字的掌握最初的动机显然也源自贸易和经商活动的需要。其擅长经商理财及掌握多种语言文字,对该家族早期的仕宦活动也有很大助益。这在昔里吉思和月合乃身上体现的尤为明显。该家族对景教的信仰和大量景教人名的存在,说明即使在进入汉地数代后,这一宗教传统在马氏成员身上仍有少量遗存。

2.进入汉地后,马氏家族,尤其是月合乃一支表现出极强的汉化和儒化倾向,在色目人家族华化潮流中堪称独树一帜。这可以从他们的学儒、对汉语言、文学艺术的追求与成就及婚丧、祭祀、姓名、居处、宗教等众多方面体现出来。至于其汉化的原因,笔者认为应包括以下几点。

(1)居住地与生活环境的改变。马氏祖居西域,后来曾迁居临洮、辽东、净州天山,直至进入中原汉地甚至是江南地区。而临洮、辽东、净州天山等地区多为汉族与少数民族交错杂居地区。马氏在这些地区肯定会接触到不少汉人,并逐步增加与之交往的机会。入元后,他们寓居大都、淮南、甚至福建漳州地区,周围生活的应该主要是汉人,其人数比例相当悬殊。据陈垣由《至顺镇江志》考证,元代镇江当地167户中有也里可温1户,63人中有也里可温1人(344)。这一数据虽非镇江少数民族与汉人的人数之比,但毋庸置疑,入居汉地后的马氏应该是生活在汉人占据绝大多数的环境之中,会有很多与汉人交往接触的机会,在生活习俗、日常习惯方面受汉人影响是很自然的。从马氏居地变迁的过程中,我们可以发现,该家族(尤其是月合乃系)随着居地的不断东进、南移,每迁徙一次,都意味着较彻底地背离原有的文化土壤,而日益接近汉文化的中心地带,这对该家族的汉化倾向产生了相当重要的影响。

(2)通婚对象的变化。由于日常生活环境中汉人的增加及门第、文化方面的追求,寓居汉地后马氏联姻对象中汉人的比例大大增加,据笔者统计,在马氏家族可考的16例联姻中,主要是从该家族基本入居汉地后的第四代至第十代部分成员的资料,其通婚对象中蒙古、色目人4例,占25%;汉人12例,占75%。大量与汉人联姻,尤其是娶入汉人女性的一个重要后果是:汉人主妇不仅为该家族的日常生活引入更多的汉式礼俗与观念,而且可以使该家族的下一代拥有汉人母亲。这样,在孩子的启蒙教育中,汉人母亲一般遵循汉式价值观,严厉督促子弟读书学文,研习汉文化,以利仕进。故其子女往往在汉学上有较大成就。

(3)政治利益的追求所致。马氏本身缺乏怯薛“大根脚”,蒙元王朝政府自窝阔台汗时起,为便于统治汉地,多少不等地在政治领域中引入汉人的语言、制度等,政治利益的追求也推动如马氏成员的诸蒙古、色目人士谙熟汉语、经术、文学,以便精通政务,提高治理能力。元后期实行科举取士,学习汉民族语言文字和儒学政治思想又成为必不可少的科举登仕之阶。这更进一步激励马氏成员一心学儒汉化,故而马氏才“以诗书礼义训其子孙……(子孙)或执业成钧,擢进士第,皆清谨文雅,不陨其家声,遂为海内衣冠闻族”(345)。

(4)汉文化(包括物质文明与精神文明)本身的成熟程度和深厚内涵也是重要吸引力之一。当不同民族接触并进行彼此间的文化涵化时,一般而言,较为成熟深厚的文明对对方的影响更大一些。正如马克思所言“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的较高文明所征服”(346)。汪古马氏本为西域基督教聂思脱里派,在色目人中文化程度应该算是比较高的,但毕竟无法与高度成熟的汉文化相比。其家族成员或是受汉文化魅力吸引,出于个人自愿而学习之,或是受政治导向、经济驱动及法律规定等因素左右,而被迫研习之。虽然断言马氏家族在元代完全同化于汉文化过于武断且不符合实际,但说其(主要是马月合乃一系)汉化程度很深,应该是不争的事实。正因为如此,马氏才以“家学赡诗书”、“出入邹鲁俗”、“吾生赖陶化,孔阶力攀跻”(347)等为自诩或自豪。

3.该家族部分成员备宿卫的身份,又使其与蒙古文化具备了接触和共通之处。而在元中后期该家族成员某些蒙古名字的出现,表明在元代蒙古族居于统治地位的大环境之下,该家族必然会或多或少的受到蒙古文化的一定影响。

当然,在文化倾向方面,进入汉地的马氏家族中,汉化无疑是占据绝对优势地位的主导倾向。