三 婚丧、宗教、交游及文化倾向

(一)婚丧礼俗与宗教信仰

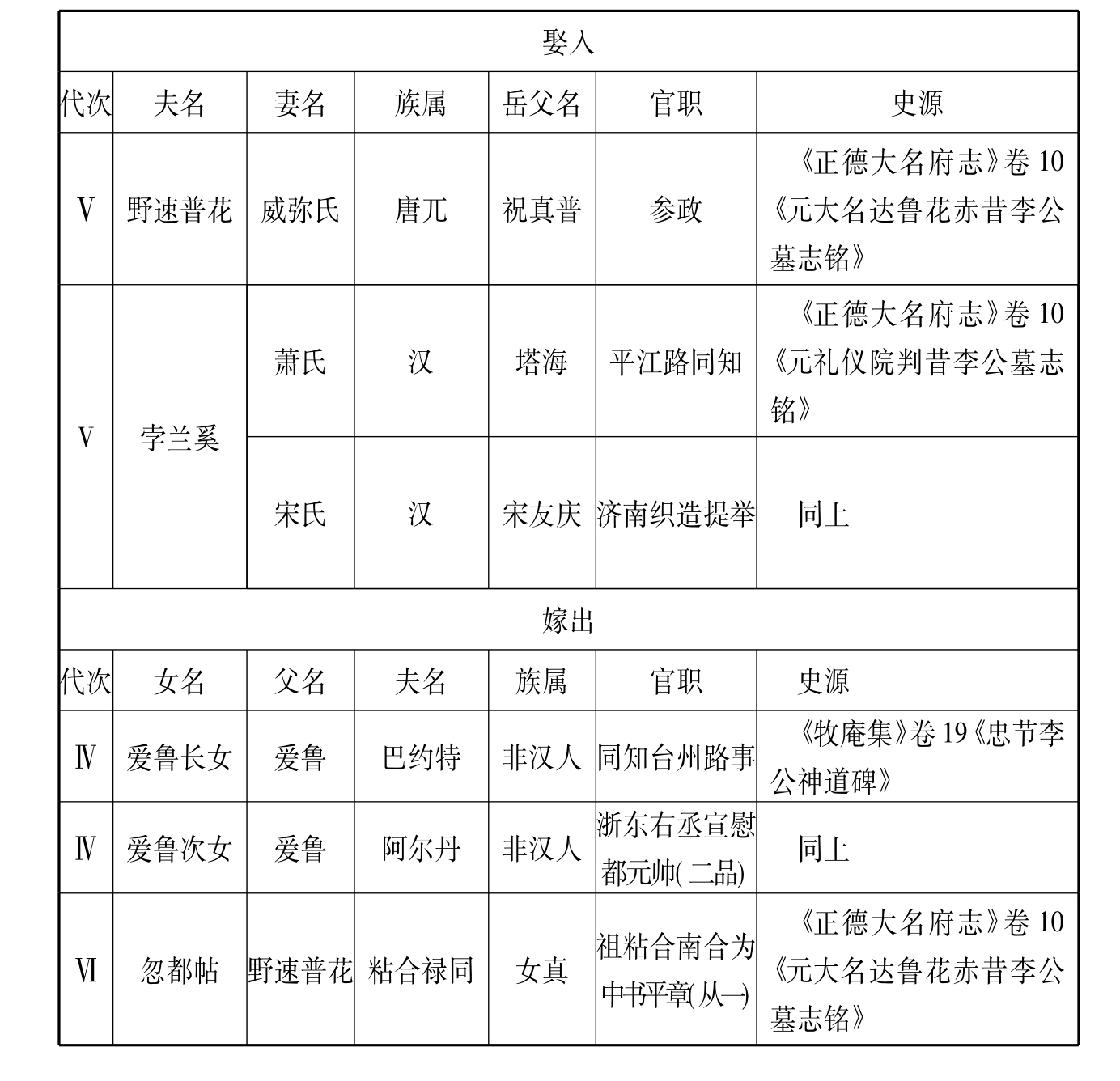

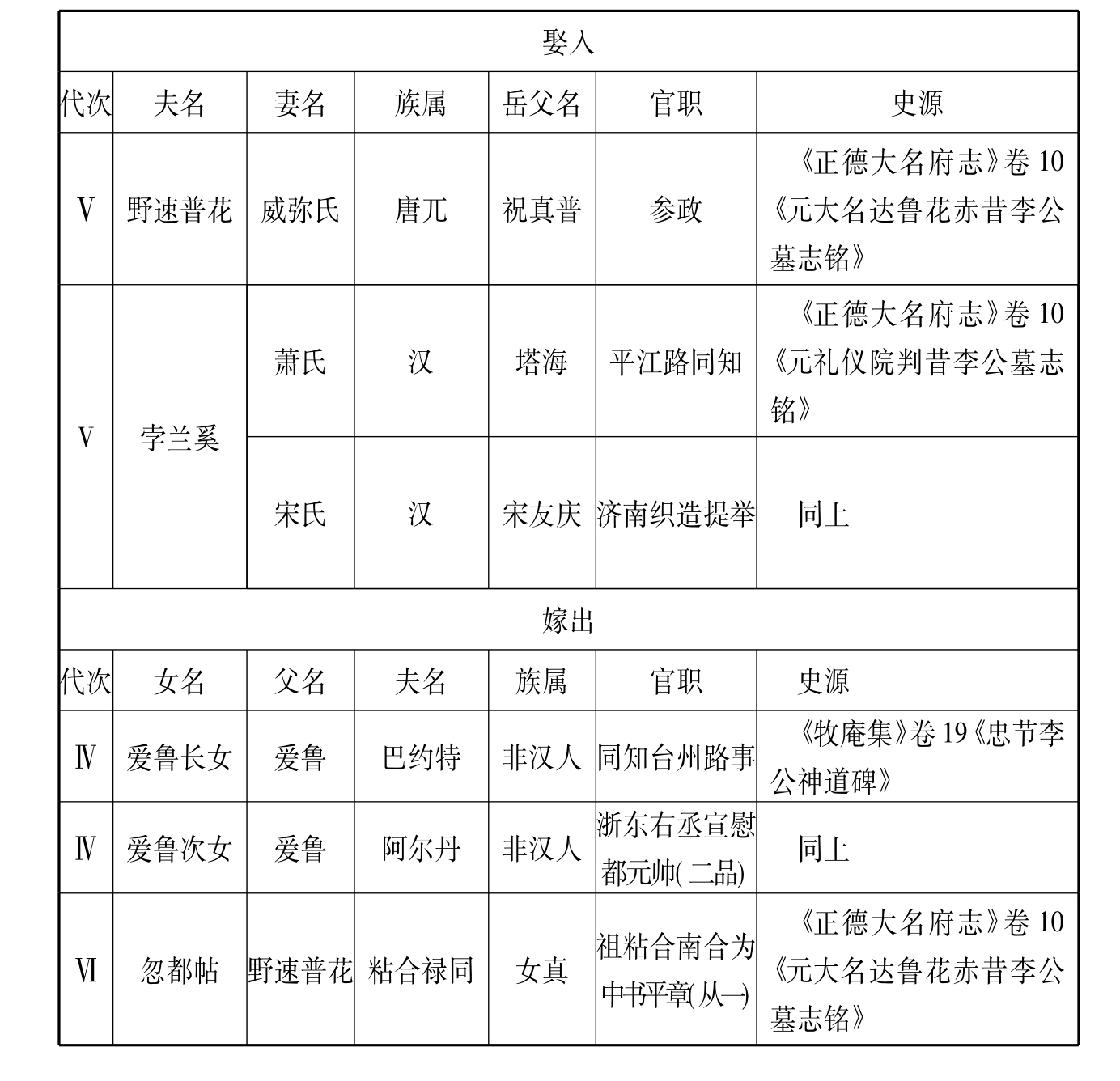

根据史料,昔里氏可考的通婚情况共10例,下面列表加以说明。

表3—8 昔里氏婚姻表

②按,据碑,昔里钤部长子爱鲁卒于至元二十五年(1288年),年六十三,推其生年为1226年,则昔里钤部降元前必已娶妻,又张澍《西夏姓氏录》中有梁氏、田氏,则昔里钤部之母、妻为唐兀人的可能性甚大,故笔者暂时将其族属归入唐兀人处理。参见孟楠:《元代西夏遗民婚姻研究》,《宁夏社会科学》1992年第2期。

续表

由表可知,昔里氏婚姻资料共10例,其中娶入7例,嫁出3例。从通婚对象的族属来看,可以确知为蒙古色目人者有5例,其余5例可能是汉人。如果说答加沙和昔里钤部的联姻可能是进入汉地前缔结,那么剩余7例联姻对象的族属非汉人与汉人各为2例和5例,且代次越后,在汉地居住越久,其联姻对象中汉人比例越大。从通婚对象的政治地位看,官品可考的6例联姻对象中,高级官僚至少有3例,基本可算与该家族门当户对。该家族的联姻还具有一定的地域性。未入汉地前,自然就近与唐兀氏族联姻。而爱鲁的两个女婿都曾在江浙行省一带任职,这与出嫁二女之兄长教化曾任职江浙平章,且居住江浙行省下辖镇江路,应该存在密切联系。

在丧葬祭祀方面,从昔里钤部死后,返葬肃州,“祔其先茔,别封虚墓大名,求便岁祠”(160)看,该家族的祖茔在肃州。昔里都水一支世袭肃州达鲁花赤,应该以此为葬地。而昔里钤部归葬肃州,表明这一支在进入汉地之初,仍以祖居之地为故乡,有归乡返葬,叶落归根的情结。封虚墓于大名,不仅方便子孙祭祀,也因为归葬肃州路途过于遥远,可行性较差。到其子爱鲁死于西南军中时,已经开始“还葬大名”(161)。由“至元戊寅(1278年),葬公(昔里钤部)于大名县台头里之新仟”(162),且昔里钤部及爱鲁之妻均祔葬,可以看出,(1)该支系在汉地已经有了新的家族墓地,与前归葬肃州相比,反映了该支系在大名作久居之计,以此为第二故乡的转变。(2)明确指出了昔里钤部一支在大名墓地的具体所在,至元二十五年(1288年),爱鲁所葬墓地当即此。(3)1278年正是教化请求文人王恽为其祖父昔里钤部撰写碑文的年代。这一年,应该是该支系在大名拥有家族茔地的开端。玉里只吉住后人应该也葬于大名。野速普花“袝葬于大名县颜家里先茔之次”(163),从字面看,这里的颜家里与爱鲁所葬台头里为两个地名,但既然都是昔里氏先茔,应该相距不远。另外,从孛兰奚“十余岁居父丧,哀毁如成人”,“岁时祭必竭诚,小不如式,辄终日不乐”(164)看来,该家族至少在到元中后期,已遵循汉式守丧习俗,并且按照固定的仪式定时祭祖。这些应该含有汉俗影响的成分。

宗教信仰方面,昔里都水后裔耳玉出家为僧人,而其另一后嗣善居在为该支系立世袭之碑时,碑文书丹和篆额就是由肃州在城洪福寺住持圆通慈济禅师定慧明完成的(165)。善居的信仰不详,但他与佛教禅师的私交应该不错。西夏佛教兴盛,元人王恽曾记载“河西土俗,太半僧祇”(166),马可波罗在其《行纪》里也写道“全州名唐古忒,居民多是偶像教徒(指佛教)”(167)。在这一大背景下,昔里氏,尤其是生活于西夏故地的昔里都水一支,当与佛教和佛教徒有不少接触。碑传称昔里钤部“通儒释,洞晓音律”,昔里钤部参与蒙古西征后进入汉地,其时应已年过五旬,他对儒释、音律的接触、学习和精通应该始自早年生活在西夏地区之时。耳玉为僧的佛教派别我们不得而知,但帮助善居书丹篆额的却是一位禅师,禅宗是佛教传入汉地后,吸收了大量汉地文化与观念改造创建而成,可以说本源汉地,其间必然含有不少汉文化的成分。

(二)社会交往

该家族的社会交往对象主要为各族官僚、佛教僧人及少量文人。

1.各族官僚

作为官僚家族,各族官僚应该是该家族的重要社交圈子。

昔里都水曾作为肃州长奉使蒙古,成吉思汗使察罕“深相结纳情好”(168)。察罕,初名益德,唐兀乌密氏。自幼养于蒙古,及长,“赐姓蒙古,妻以宫人弘吉剌氏”(169)。成吉思汗时授千户,是蒙古征伐西夏的大将之一。两人同出于唐兀,政治见解又相近,自然容易深相结纳。昔里钤部从忽都帖木儿攻打沙州,又辅助牙老瓦赤、哈达、布智儿为断事官,也为他与这些人之间提供了私下交往的可能性。

前述爱鲁由于“任计吏不当”被僚属揭发,经张弘范援手而未果,致使张氏亦免官。张弘范(1238—1280年),字仲畴,易州定兴人,张柔第九子。至元元年(1264年)授顺天路总管,又改大名路(170)。其时爱鲁任大名路达鲁花赤,两人共同治理大名,除去同僚之情外,私下交往恐怕是不可避免的。正因为此,张氏才不惜为爱鲁丢官,也要“力为之解”(171)。

教化为祖先树碑立传,曾得王恽、程钜夫、姚燧、太子谕德萧 、太子太保沈阳王王璋等写碑书丹。

、太子太保沈阳王王璋等写碑书丹。

王恽(1227—1304年),字仲谋,号秋涧,卫州汲县人。博学能文,才气英迈,中统初由东平详议官召为翰林修撰,至元十四年(1277年)入为翰林待制,生平著述繁多(172)。昔里钤部死后近二十年,教化为祖父封墓树碑,“百拜以墓碑来请”,时任翰林待制的同僚王恽写碑也是很自然的。

程钜夫(1249—1318年),本名文海,避武宗讳,以字行。号雪楼,又号远斋,建昌南城人。至元十六年(1279年)授翰林应奉,二十三年奉诏访贤江南,除南台侍御史,大德九年(1305年)又入为翰林学士,延祐三年(1316年)请老归(173)。教化“一日示(程钜夫)以先世事实,欲加隐括,冀示无穷”,程氏读后,遂为其撰修先世述,而教化父爱鲁的事状也出自他的手笔,武宗初年他还应制为教化以上三代作封赠制词。

姚燧(1238—1313年),字端甫,号牧庵,柳城人,徙武昌,是元初名臣姚枢的侄子。从许衡学,至元十二年(1275年)授秦王府文学。曾数次任职翰林院,武宗时为翰林承旨(174)。

萧 (1241—1318年)字惟斗,号勤斋,咸宁人。隐居读书,学博行高。屡次被征召,皆辞。至大元年(1308年)召为太子右谕德(175)。武宗即位之初,应教化所请,“下令太子宾客姚燧、太子谕德萧

(1241—1318年)字惟斗,号勤斋,咸宁人。隐居读书,学博行高。屡次被征召,皆辞。至大元年(1308年)召为太子右谕德(175)。武宗即位之初,应教化所请,“下令太子宾客姚燧、太子谕德萧 、太子太保沈阳王王璋其为撰书篆额”(176)。虽是应制之作,但为了撰写碑文,教化与他们应该也有私下交往。

、太子太保沈阳王王璋其为撰书篆额”(176)。虽是应制之作,但为了撰写碑文,教化与他们应该也有私下交往。

孛兰奚在仕宦及日常活动中也与不少官僚互有交往。野讷(1278—1317年),畏吾氏,是仁宗皇帝潜邸旧臣。成宗崩,他向仁宗建言迎立武宗,授秘书监、迁侍御史、崇祥院使,兼将作院使。仁宗即位,他拜枢密院副使,又进同知枢密院事。“野讷之在台及侍禁中,于国家事有不便,辄言之,言无不纳”(177)。作为潜邸旧臣,又兼有翊戴之功,野讷应该深得仁宗信任,孛兰奚经他举荐宿卫仁宗潜邸,自然不稀奇。两人同为宿卫,必有不少日常交往。孛兰奚后半生常居于怀远,当地县尹“一家俱丧”,孛兰奚为其办理后事,“厚赙之,使得归葬”。南台掾冯秉珪亡故,只遗一孤女,临危时托付给孛兰奚,孛兰奚认真清点其家资,“记诸籍”,等到其女儿长大后,尽数返还给她,“秋毫无所失”,足见其与同僚朋友相交,十分重义守道。另外,当他不愿官场“虚名为人所辱”,立意求去时,“同列以上眷顾留之”(178),也可见其与同僚的交谊。

孛兰奚卒后,子道安奉丧归葬大名祖茔,占卜吉壤修墓,并以父亲的行状“谒翰林欧阳玄请铭墓道”。欧阳玄(1283—1357年),字原功,号圭斋,浏阳(今湖南浏阳)人。延祐二年进士,曾为国子博士、国子监丞、翰林待制、艺文太监等职。顺帝时,曾任职太常院及翰林院,奉命领修辽、金、宋三史。欧阳玄很早就以文章名于世,“王公贵人墓隧之碑,得玄文辞以为荣。片言只字,流传人间,咸知宝重”(179)。虽然“铭公卿大夫墓多矣”,但感于孛兰奚之“高蹈远举”,他还是应道安之请,“不辞而铭之”(180)。而善居所立家族世袭碑由将仕郎、云南篙明州判官段天祥撰。两人虽未同地为官,但从广义上讲,也可算作同朝官僚的交往。

2.方外人士、文人儒士等

昔里钤部“通儒释”,耳玉出家为僧,善居所立世袭碑的书丹、篆额都是由住在肃州的一位禅师完成的。这是与佛教人士的交往。孛兰奚还有与方外高士戴蒙庵交游的记载(181)。

孛兰奚“幼从乡先生直甫学读经”,成年后喜好栽种培育菊花,自号菊心。菊花在传统汉族文人心目中代表着高洁出尘,孛兰奚以之自号,显然是心有戚戚焉。这表明他接受了较好的儒学教育,具有较高的汉学水平。孛兰奚性好交往,“与朋友交,可托生死”,“生平家产不及中人,而宾客过者必具礼膳”(182)。在这些交往的师长先生、朋友宾客中必然有相当一部分是文人儒士。而上述曾为教化及孛兰奚撰写碑制的王恽、姚燧、萧 、欧阳玄等虽是官僚,但本身也都是元代的著名文人学士。

、欧阳玄等虽是官僚,但本身也都是元代的著名文人学士。

另外,孛兰奚交游不拘一格,且乐于助人,但不愿意接受他人馈赠。故人咬住“雄于资,以挥金致美誉闻四方”,一日咬住携金赠送,孛兰奚不仅“毅然却之”,并且“切责不已”。咬住仕宦及文化背景不详,但从其“雄于资,以挥金致美誉闻四方”(183)的特征来看,应该是一个富有豪爽之士,他对孛兰奚慷慨馈赠,显然两人交谊不浅。

(三)多样化的文化倾向

史料保留下来的有关该家族的文化资料甚少,且多为只言片语。不过综合起来,也可反映该家族成员的社交与文化取向之概况。这就是在保持西夏人“武勇善战”等传统的同时,又兼有汉化与蒙古化两种倾向。汉化的主要表现如下。

1.学习儒学,施行仁政

前辈学者陈垣、杨志玖先生皆认为少数民族华化,当自儒学(184)。该家族成员昔里钤部“练达时体,通习汉事”,“通儒释,洞晓音律”,教化“孝友英发,乐问学,有蕴藉”(185),教化生长于汉地,其所问之学当是汉地的主流教育内容儒家学说。孛兰奚自幼从“乡先生直甫学读经,务通大义,锐然立志以躬行为本”(186)。

儒家的政治理想是行“仁政”,即爱民保民、体恤民艰、重视民生、维护纲常、教化百姓等。如前所述,昔里钤部在肃州、沙州之役后,反对滥杀,爱民保民。监临大名时,他“举廉能,拉奸暴,扶良善,惠廖寡,凡政之不便、民所欲而未得者,率立行而更张之”,又治理河患、爱惜民生、兴修庙学,元代著名文人王恽赞颂他“春风弦歌齐鲁乡,清民于渊吾悯伤。躬督万民建堤防,浊流不扬耕且桑。功余保障岁屡穰,始焉立威肃秋霜。终以惠鲜熙春阳,民祝公寿福此邦”(187)。小钤部和万奴增修庙学,使“士子居有室庐,食有既廪”(188)。野速普花“政尚宽惠,民用德之”(189)。孛兰奚仕宦生涯中处处不徇私情、秉公执法。《肃州碑》等史料还记载了阿沙、剌麻朵儿只、赤斤帖木儿等赈济、爱民之事迹。虽说该碑是后人为祖先所立,免不了空泛溢美之辞,但这至少可以表明在他们的心目中,爱民保民等儒家思想应该是仕宦为官所应遵循推崇的原则。

2.力行孝悌之道

儒家十分注重“以孝治天下”,该家族的教化“孝友英发”,他主持修建了祖父昔里钤部之虚墓,并向文人王恽百拜求碑,曰:“我祖捐馆已来,将二纪于兹,曾是表峙神道无显刻以昭裔昧,朝夕惴惴,有不遑息者,幸宪使惠顾,以毕厥志,庶图报遹追之心,有以招告存殁,大获慰焉。”当王恽谦虚推辞时,他“祷愈恳”,拳拳孝心,深合儒家之旨,终于使王恽“以教孝求忠之义,固不得辞”(190)。而后教化又以“为人子孙,介介然以光扬祖宗为心孝之至也”,出示家世,请元代另一著名文人程钜夫为其家作先世述(191)。

孛兰奚“少孤”,十余岁时父亲去世,他“居父丧,哀毁如成人”,每当岁时节令,他必会竭诚拜祭先人,祭礼“小不如式,辄终日不乐”。兄长生病时,他不远千里,“往侍汤液”(192),其孝悌观念与行动不亚于汉人士大夫。

力行孝道还表现在为父祖经办丧事,树碑立传。孛兰奚卒后,子道安占卜“吉治兆域”奉安,又持其父行状请求欧阳玄“铭墓道”(193)。野速普花卒,其孤玉里沙“状公之行请名”(194)。善居致仕还家,为宣扬先祖之功,“以酬孝道”,“命工刻石,以记其事”(195)。

3.礼俗方面

该家族有返乡归葬祖茔、撰写家乘、树碑立传、祠祭先人等习俗。另外,笔者还发现该家族内部有过继承祧的现象。《肃州碑》记载:“令只沙之次子善居,因其伯父管布无子,以善居为□(嗣)。”汉人极重子嗣,为延续香烟,故有过继承祧之习俗。显然过继承祧是受汉俗之影响。而野速普花字从善,孛兰奚取汉名勃,字天广,并自号菊心显然也是汉化在名字上的体现(196)。

4.文学艺术和传统技艺

孛兰奚“好读资治通鉴,能评古今事机如指诸掌”。他学习颜真卿书法,所书字“遒劲有法”。又乐于留意医药秘方,“精选以惠人,用者多验”。其所留意之医药应主要是汉民族传统医学。孛兰奚好读文史,精通书法,又射猎中医,这是汉化比较深厚的反映和表现。

需要指出,西夏立国,在制度和文化上曾大量吸收汉文化,主要有儒学及中原官制的引入、汉字的广泛使用、汉式礼乐服饰的采纳、汉传佛教的输入等(197)。作为西夏遗族的唐兀昔里氏家族成员对汉文化的倾慕及其身上所表现出来的汉文化素养,我们很难区分是该家族在西夏时期就已经形成并沿袭下来的家族传统所致,还是入元后进入汉地,通过与汉人接触受影响所致。无论该家族之汉化始于西夏未亡,还是入元以后,甚至更早在得赐汉姓之时,该家族身上反映的汉化表现却是毋庸置疑的。

有趣的是,在显现汉化取向的同时,该家族成员还有一定的蒙古化倾向。

1.取名

该家族成员的姓名除去按本民族取名习惯外,有不少蒙古名。如昔里都水一支的定者帖木儿和赤斤帖木儿;昔里钤部一支的教化、也先帖木儿、骨都歹(忽都答儿)和万奴。而昔里钤部也曾被赐蒙古名拔都。元代西夏人“皆舍旧氏用新氏”(198),所谓旧氏是指其原有姓氏,新氏即蒙古姓氏。在这一潮流中,昔里氏自不能免俗。

2.语言

史料未明该家族成员是否掌握蒙古语。但该家族多人曾为怯薛近侍。由于怯薛宫廷服侍职能的需要,入值时他们往往与大汗和宗王朝夕相处,频繁接触,为交流方便,通晓蒙古语应是担任怯薛的必要条件。该家族担任怯薛的成员应该或多或少的掌握一些蒙古语,并在与蒙古贵族的频繁接触中受到蒙古风俗的一定影响。

另外,昔里氏在文化倾向上还显现出较为清晰的支系分化。留居西夏故地肃州的昔里都水(举立沙)一支在仕宦和过继承祧上接受了一定的儒家观念,元末还有零星取蒙古人名的现象。但从该支主体看,在取名、语言、宗教信仰等方面均基本保持了原有文化特色(见本书附录)。婚丧礼俗方面虽无直接记载,但从该家族居地可大致推测,应含有本民族原有风俗的成分。进入汉地的昔里钤部与玉里只吉住后人两支在学儒、丧祭礼俗方面皆有汉化表现,部分成员还效法汉俗命名取字。在两支共9例联姻记录中,与汉人的通婚有5例。玉里只吉住后人孛兰奚还对汉文学艺术和传统中医有所涉猎。这些都表明该家族在一定程度上的汉化。在蒙古化方面,一些成员还出现了取蒙古名字的现象。担任怯薛的家族成员则很可能通晓一些蒙古语。

至于该家族文化倾向较为复杂的原因,应该有以下几点。

第一,该家族的官僚身份以及怯薛背景是造成蒙古化的重要原因。作为官僚家族,为了立足于官场,昔里氏家族必然会积极接受统治民族的价值观和文化取向。混迹于官场或从征于战阵之间,日常接触自然有不少蒙古同僚,自然难免会接触到蒙古人的文化习俗并受其影响。昔里钤部、爱鲁、万奴等都曾任过怯薛侍从,怯薛执事的身份使他们有许多机会接触蒙古大汗、宗王,甚至可以昼夜不离,侍其饮食起居,这样密切的接触,欲不随其俗恐怕都很难。

第二,在西夏或汉地的生活和居住环境中可以找到汉化的客观条件和依据。西夏立国,就重视对汉文化的吸收和引入。昔里氏不可能不受影响。进入汉地后,日常接触的汉人应该不少,加之该家族本来就有一定的汉文化基础,这应该是他们进一步汉化的有利条件。

第三,该家族的仕宦领域对其文化选择也有一定影响,该家族成员仕宦职务集中在军事和监临官方面。这些领域的任职使他们日常接触的主要为蒙古、色目贵族官僚和统军将帅,这显然有利于该家族对蒙古文化的吸纳及自身原有尚武风习的保持。

、太子太保沈阳王王璋等写碑书丹。

、太子太保沈阳王王璋等写碑书丹。 (1241—1318年)字惟斗,号勤斋,咸宁人。隐居读书,学博行高。屡次被征召,皆辞。至大元年(1308年)召为太子右谕德(175)。武宗即位之初,应教化所请,“下令太子宾客姚燧、太子谕德萧

(1241—1318年)字惟斗,号勤斋,咸宁人。隐居读书,学博行高。屡次被征召,皆辞。至大元年(1308年)召为太子右谕德(175)。武宗即位之初,应教化所请,“下令太子宾客姚燧、太子谕德萧 、太子太保沈阳王王璋其为撰书篆额”(176)。虽是应制之作,但为了撰写碑文,教化与他们应该也有私下交往。

、太子太保沈阳王王璋其为撰书篆额”(176)。虽是应制之作,但为了撰写碑文,教化与他们应该也有私下交往。 、欧阳玄等虽是官僚,但本身也都是元代的著名文人学士。

、欧阳玄等虽是官僚,但本身也都是元代的著名文人学士。