四 婚丧祭祀与文化倾向

(一)婚姻

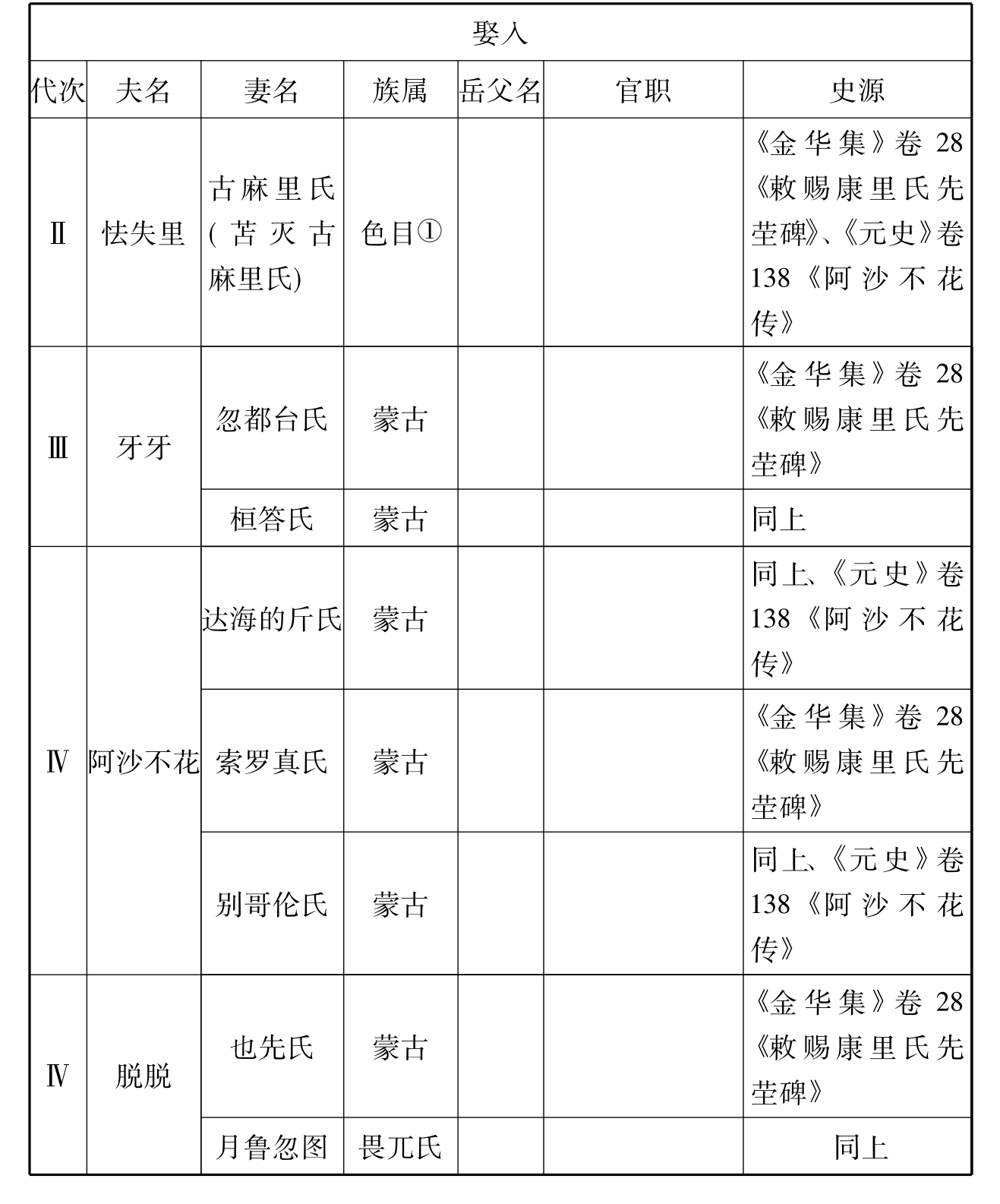

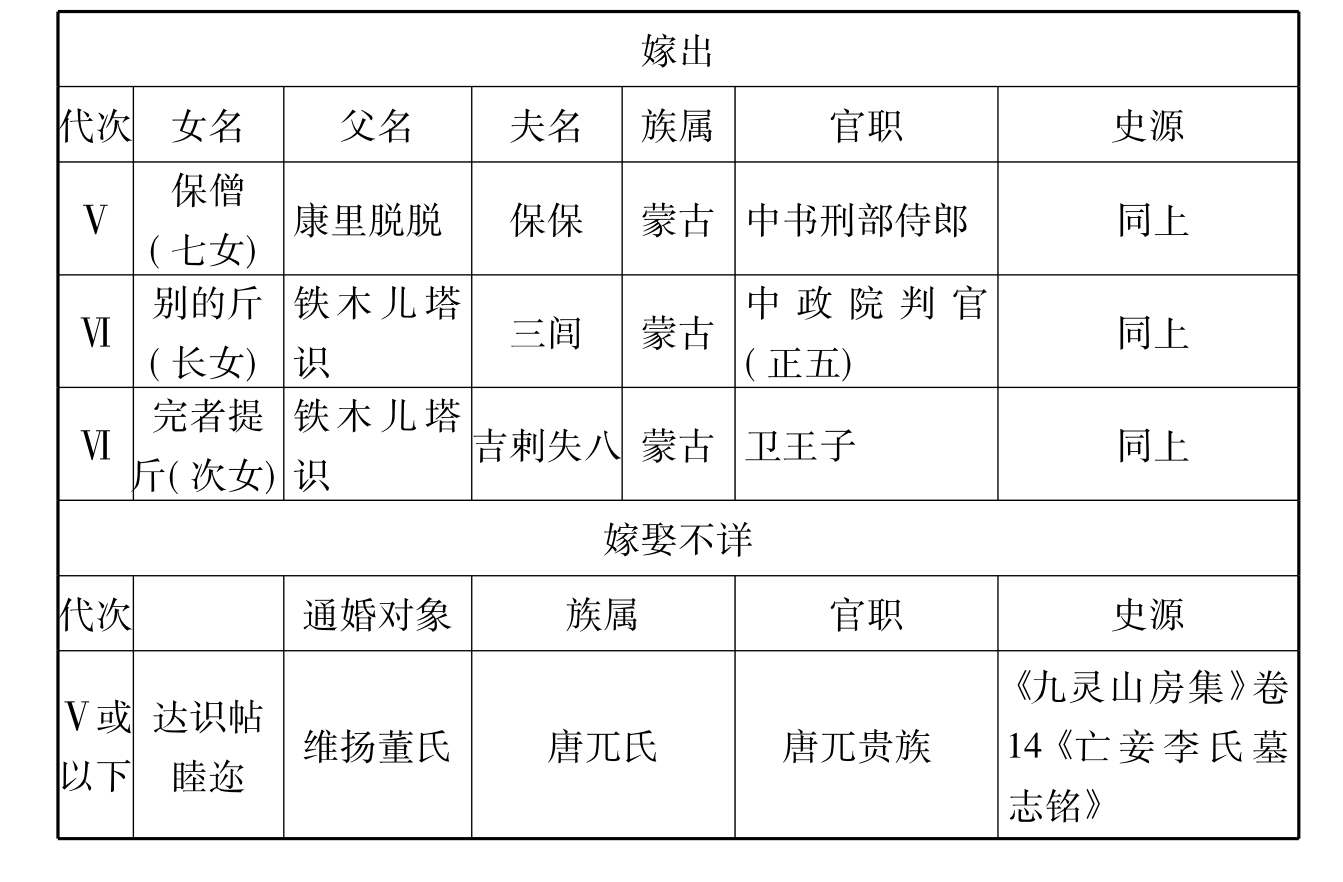

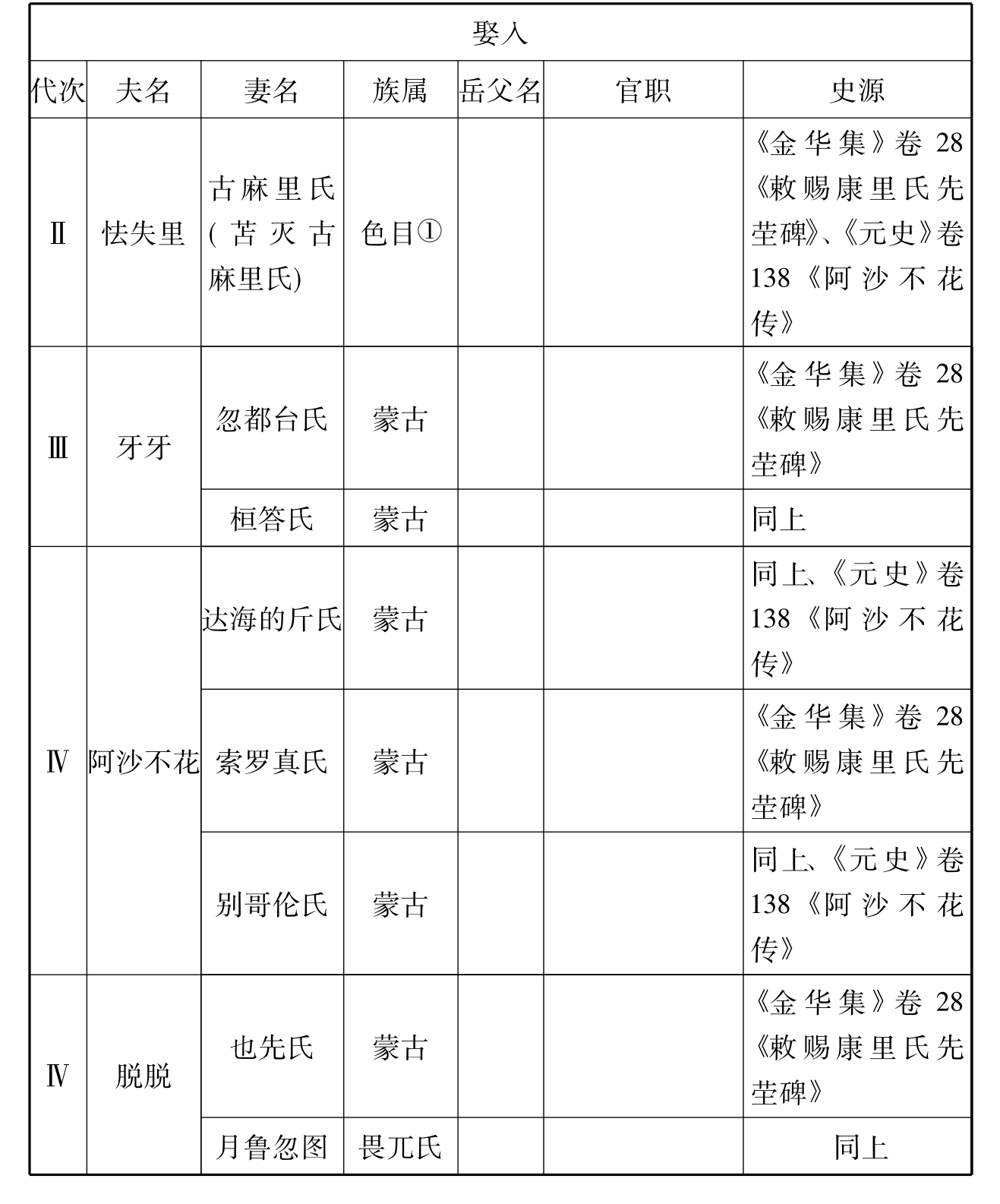

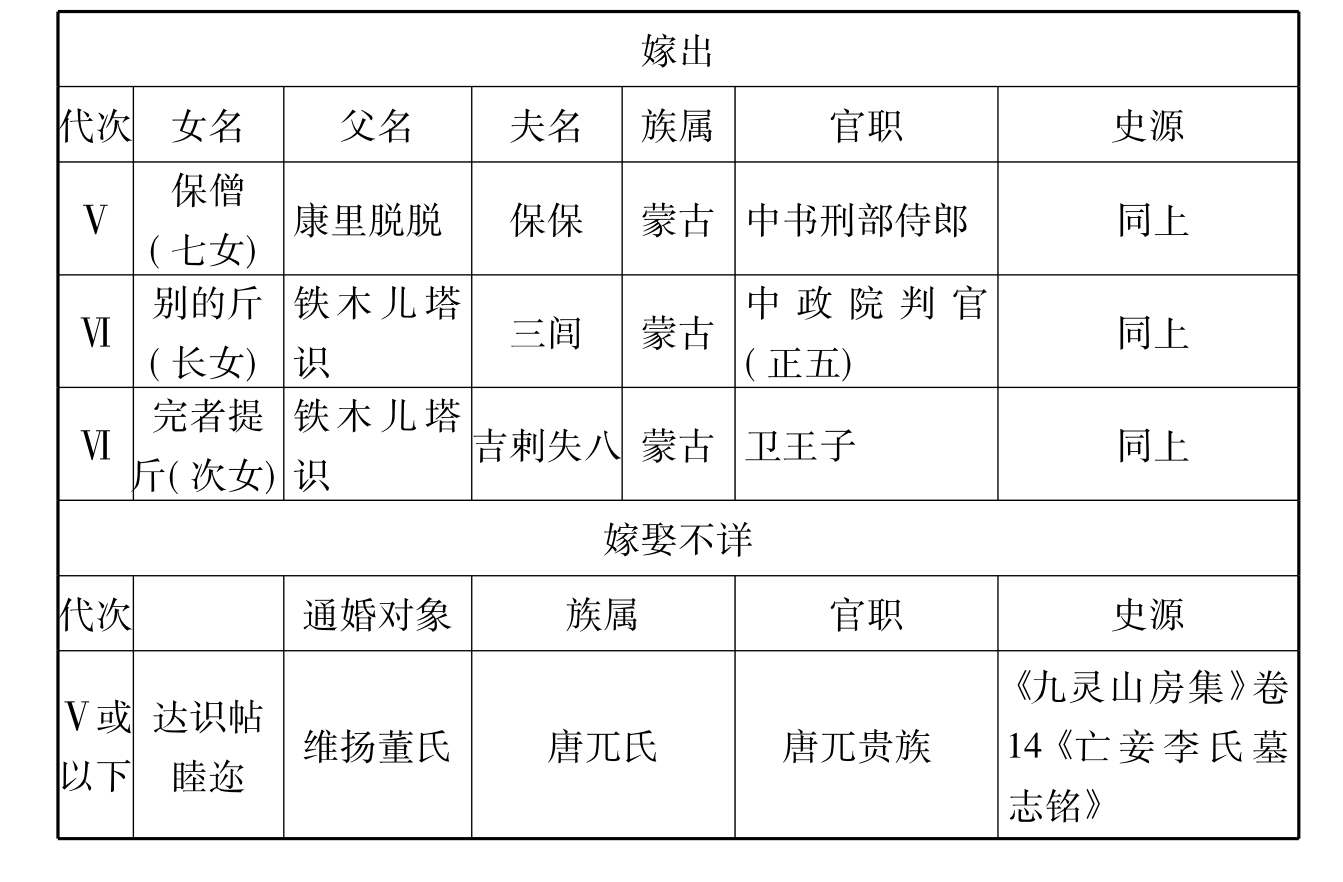

阿沙不花家族的联姻资料共20例,现列表说明。

表2—8 阿沙不花家族婚姻表

①古麻里氏《元史·阿沙不花传》记作苫灭古麻里氏,其与怯失里的联姻发生在该家族居于康里之地时,从地域来看,其应为康里同族或其他色目人部族。

续表

①参见杨志玖:《阿儿思兰汗家族事迹杂考》,《元史论丛》第五辑,中国社会科学出版社1993年。

续表

需要指出,据戴良《亡妾李氏墓志铭》记载,达识帖睦迩曾与唐兀贵族董氏互为“姻娅”(192),估计应是他任江浙行省左丞相时所为,通婚者可能是其本人,也可能是随其迁居江浙的子嗣,且双方的嫁娶关系亦不详,唯一可以确定的是,两家曾互为通婚对象。

由上表可知,该家族已知联姻资料中娶入9例,嫁出10例,嫁娶不明的联姻1例,共计20例。其通婚对象的族属全部为蒙古或色目人,没有一例汉人。其中可确定为蒙古人者有15例,色目人4例,阿沙不花女婿亦思马因难于断定为蒙古还是色目人,从姓名看,更像色目人中的回回人。从通婚对象的政治地位看,在11例地位可考的联姻中,皆为蒙古、色目人高中级官僚或贵族,甚至还包括3例蒙古王室成员。这种通婚对象选择上强烈的蒙古优先与高等级趋向,自然与该家族源自康里游牧贵族的背景有关,但更为重要的原因应该是其世袭怯薛近侍、参与拥立武宗、充任蒙元王朝高级官僚的家族仕宦经历和政治地位所致。

该家族与蒙元王室建立了一定的姻亲关系。康里脱脱长女哈达忽都鲁适卫王阔博,第五女乞剌沈挫适诸王蛮子,其孙女、铁木儿塔识次女完者提斤又嫁卫王子吉剌失八。此外,康里脱脱曾得武宗皇帝赐婚娶畏兀氏月鲁忽图,而这位畏兀氏夫人身份极为特殊,她是武宗仁献章圣皇后亦乞烈氏之“同乳”(193),在一定意义上犹如姐妹。足见武宗对其之信任倚重。再有,康里脱脱三女亦老寒,适集贤大学士兼内史丰国公怯烈该,怯烈该是哈剌鲁氏阿儿思兰汗后裔,为顺帝母舅(194),地位也非同一般。由这些联姻可以反映,该家族虽为色目人,地位却不下于一般蒙古重臣。

在该家族的通婚中,还出现了与同一个家族不只一次联姻的情况,如中书刑部侍郎蒙古人保保就两次娶康里脱脱女为妻,而上引卫王阔博父子皆以该家族女子为妻,是两家族世代联姻的又一例证。这很可能是基于该家族为确保自身身份、地位,对联姻对象的族属、地位皆有较高要求,限制了其通婚对象的选择范围。这种世代联姻,自然有助于巩固双方的密切联系,在政治舞台上互相扶助。

达识帖睦迩任职江浙时,与居于江南地区的唐兀贵族董氏互为姻娅,这又给该家族的通婚带来了一定地域性的色彩。

总之,该家族的通婚对象集中于蒙古和色目人,尤其是蒙古王室及贵族、官僚,这既是该家族自身族属、仕宦经历、政治和社会地位使然。反过来,又会大大强化其现有地位,对巩固和保有这种显贵身份和地位颇有助益。当然,这种状况也不能不对该家族的文化取向产生一定影响。

(二)丧葬祭祀及信仰情况

在丧葬方面,进入汉地的阿沙不花家族在京城有家族祖茔,从铁木儿塔识死后,祔葬于此先茔来看,该家族成员应该以此为墓地。

康里脱脱生前在顺宁府宣平县宫家庄建景贤书院,及其死后,后人因其地“作堂而祠焉”。建祠之初,皇帝及中宫都出内帑金钱、币物致助,祠堂建成后,元廷亦“复遣使函香、具牢醴以落其成”,并诏命词臣为之作记。其子铁木儿塔识卒后,也在此“别为堂以祠”(195),并作祠堂记。史称“春秋有事于先圣先师,则侑食焉,忠烈、忠献两王异母之子孙惟荣”(196)。两祠堂的兴建,在很大程度上由政府参与,具有“配侑于烝尝,享祀于庙室”(197)的配享性质,但其子孙应该也会参与祭祀活动的。

现存史料没有明确记载该家族的宗教信仰情况,康里源自高车,而高车敬畏雷霆的观念及祭天仪式,都与蒙古人、鲜卑人十分相近(198)。故推测其应是承继了自然崇拜和多神信仰。西迁后,康里人与中亚及南俄草原各民族杂居,可能受到当地宗教信仰的影响,如花剌子模人信仰的伊斯兰教。但阿沙不花家族却并无信仰伊斯兰教的相关记载。笔者认为,进入汉地的阿沙不花家族除可能保持原有自然崇拜和多神信仰等观念外,并无严格固定的宗教信仰,理由如下。

第一,古麻里氏第二次入元时,恰逢其二子从宪宗伐蜀。宪宗崩,诸将皆还,曲律和牙牙却迟迟不归,古麻里氏担心儿子,“过一古庙,因入祷焉,若闻神语,连称好好,而不知其故。问其国人通汉语者,知为吉语。还至舍,则二子已至矣”(199)。对这段史事,《先茔碑》称古麻里氏“祷于神祠”,但无论是古庙、神祠,还是神语,我们都很难据此判断出属于何种宗教场所。不过从古麻里氏询问通汉语者方才知晓其意来看,这里应该是一个汉地宗教所在。古麻里氏逢寺即进,且向汉式神祇乞求保佑,颇有“病急乱投医”之态,但也说明其本身并无特别的宗教信仰。

第二,康里脱脱在江浙时,初见西僧高达摩实理板的达,即颇为看重,认为此僧“适与吾遇,非夙缘乎”(200)。这或许纯属于两人投缘,或许是因为长期与蒙古宗室人员接触,耳濡目染,接受了佛家某些因缘观念。从而又可证其原本并无所信仰。故仅从他厚施金帛为这个喇嘛僧建寺,而判定他已崇信喇嘛教仍过于牵强。这一解释同样适用于其子达识帖睦迩向佛僧“咨决心法”(201)的举动。

第三,后至元五年(1339年),龙兴城西火灾,担任江西行省平章的伯撒里“亲率有司救之,登城望拜,即反风火息,其感动之神又如此”(202)。伯撒里“登城望拜”的对象应该是天地之类的自然神,这一举动既是政治活动的需要,同时也合乎汉地民间及该家族自身的信仰观念。此该家族无特有信仰之又一证明。

第四,顺帝至元间,铁木儿塔识兄弟在兴和县桃山虞台岭建观音堂,并请人写记。其建堂的初衷十分明确:“其地乃草漠之冲,毂辔交错,由秦晋、燕齐而北者,由滦京、辽东而西者,道必出焉,智愚往复,良恶弗辨,不可以口舌训,惟观音大士有救水火刀毒八难之愿,虽在介胄,亦为敬礼。”(203)显然两人建观音堂主要为求其禳灾保佑,功利意图明显,与其曾祖母古麻里氏有异曲同工之妙。这可证明两人没有特别的宗教信仰,亦非佛教徒。

第五,前述康里脱脱父子于书院配享,子孙很以为荣,也可佐证该家族无特定信仰。

在礼俗方面,该家族成员的姓名原本具有本民族特征,入元后,不少成员改用了蒙古式或蒙古化的名字,如阿沙不花、脱脱、覇都、铁木儿塔识、达识帖睦迩、阿鲁辉帖木儿、哈达帖木儿、汪家闾、拔都儿、纽邻、博罗帖木儿、完者帖木儿等。而铁木儿塔识字九龄、其弟达识帖睦迩字九成(204),又显然受到汉人姓名习俗的影响。

(三)文化倾向

降附蒙元后,在文化方面,该家族一方面受蒙古统治者影响,一方面又鉴于统治和适应汉地之需,出现了蒙古化与汉化兼收并存的倾向。

该家族入元最早的第三代牙牙兄弟作为怯薛近侍,曾随宪宗征蜀,他们“执干戈而卫社……冒九死而不可回”(205)。第四代中,阿沙不花曾随从后来为成宗的铁木耳北征,“与海都战,数有功”。脱脱幼年时即与兄长斡秃蛮猎于燕南,并将所获猎物献给世祖。他随从尚在潜邸的武宗出镇漠北,“被坚执锐”,在杭海大败海都军队,“手斮一士之首,连背胛以献”(206),十分骁勇。

该家族成员中担任过军职者为数不少,其中许多人尤善于统军作战,如伯撒里、玉枢虎儿吐华、达识帖睦迩等均是元朝末期平寇御盗,镇压农民起义,维护元王朝地方统治的重要力量之一。

此外,前述家族成员的取名、通婚对象的选择,也具有较明显的蒙古化倾向。

该家族成员世袭怯薛执事,与武宗等存在近密的私人主从关系,从政品级和政治地位普遍较高是其蒙古化倾向的重要原因。需要指出,勇武善战并非蒙古人的专长,该家族源自游牧民族,本身即具备尚武好战的民族传统,而这一传统恰好与蒙古人的特长暗合。这也是该家族更易于接受蒙古文化的原因之一。

在倾向蒙古化的同时,该家族成员还兼具汉化倾向,这主要表现在两方面。

1.学儒与儒治

铁木儿塔识兄弟不仅自幼在父亲所办家塾中学习,还很早就进入国子学学习。史称达识帖睦迩“读经史,悉能通大义”(207),应该对儒学有比较全面概括性的了解。其兄铁木儿塔识“于书无不读,尤喜闻儒先性理之说,而明于义之辨”(208),且“学术正大,伊、洛诸儒之书,深所研究”(209)。可见,其对儒学具有较为深入的探究和一定的造诣。

学儒影响了该家族成员的伦理观念。朱清、张瑄有罪当死,阿沙不花“奉旨簿录其家,一无所私”(210),表现出清廉无私的儒家风范。

我们再以对妇女的要求与评价来看,在第三代牙牙之妻以“蚤资内助”为尚。但笔者在第五代铁木儿塔识之妻的封赠制中却发现了不同的信息。为便于说明,兹录制文于下。

帖木儿塔失(铁木儿塔识)妻曲出封冀宁王夫人制密章下贲,式昭佐理之功,象服追崇,庸举从夫之典,哀荣斯极,今古所希,故中书左丞相赠开诚济美同德翊运功臣太师开府仪同三司上柱国中书右丞相追封冀宁王,谥文忠帖木儿塔失妻曲出,淑慎而惠慈,柔嘉而贞顺,禔身礼范,妣德相门,凡谋猷入告之忠,皆儆戒相成之力,虽妇言不出于壸,非可强名,然王化必有其基,莫先正始,念黄阁清风之已远,悯佳城白日之俱归,爰考故常,载颁新渥,于戏,疏封异姓,既肇启于大邦,进号小君,庸增光于同穴,兹惟显宠,尚克钦承,可追封冀宁王夫人。(211)

这里的“淑慎而惠慈,柔嘉而贞顺,禔身礼范”,才是贵族妇女应有的品质,虽然仍肯定其对夫君的“相成之力”,但也明确指出“妇言不出于壸”,显然对妇女的期望和评价标准已完全等同于汉式儒家观念了。虽然制文出自汉族儒臣手笔,难免带有作者的主观判断和朝廷制度的公式化文词,但也多少反映了生长于汉地,且身为高级官僚的该家族成员此时对汉式女德的接纳和认可。

作为高级官僚,学儒的目的多是为了推行儒治。该家族成员在仕宦活动中积极以儒家理念指导自身,“入则告上以帝王之道,出则正纪纲修法度”(212),推进儒治。前已论及,此不赘述。

2.汉学

在汉文学艺术方面,达识帖睦迩“好学书”(213),史称他“知读书,能诗,大字学释溥光,小字殊有骼力”(214)。达世贴睦迩不仅喜好书法,且达到一定的水平,至正八年(1348年),黄溍奉旨作《康里氏先茔碑》,顺帝“以达世贴睦迩素善书,有旨就令书丹”(215)。达识帖睦迩能作诗,又擅长书法,对这些汉文学艺术的掌握,可以看作是该家族汉化的进一步深入。

该家族成员对汉学的掌握,也可以从其较为广泛的担任文化类职务中得到反映。铁木儿塔识曾任职秘书卿、礼部尚书、奎章阁侍书学士,又曾负责领经筵事及担任辽、金、宋三史总裁官。达识帖睦迩曾为翰林承旨、提调宣文阁、知经筵事。伯嘉纳任过翰林侍读学士,伯撒里也曾监修国史。

此外,该家族在丧葬祭祀及姓名中取字等习俗上,也显现了接受汉化的倾向。

在兼有汉化、蒙古化两种文化倾向的同时,该家族也保留了部分本民族原有的文化因素,如多神崇拜的信仰观念等。

在家族文化的演进中,该家族一方面随着时间的推移,代次的递进,汉化成分有所增加。另一方面,蒙汉文化兼收并蓄又始终伴随该家族的发展,甚至在同一代、同一人身上皆有所体现,如康里脱脱既骁勇好武,又部分接受儒家政治观,还为子嗣延师学儒。可见,该家族的文化倾向十分复杂,究其原因,应有如下几点。

第一,该家族世袭怯薛执事,又曾有拥立大功,与武宗等使长间存在极为近密的主从关系。这使其有大量机会接触蒙古统治者核心集团,不可避免地会受其政治文化观念与生活礼俗的影响。

第二,该家族原本为康里游牧贵族,文化习俗上与蒙古人有许多近似之处,这使其更容易接受蒙古文化的习俗。

第三,长期生活在汉地,接触最多的必然是汉人,受周围环境及汉文化自身吸引力的影响,在礼俗方面受汉文化影响也很自然。该家族成员铁木儿塔识和达识帖睦迩一代的学儒及汉学修养,显然与他们在景贤书院和国子学的就读亦有关联。

第四,政治身份与地位使然。该家族是元代重要的色目人显贵官僚家族,有众多成员担任高官。而拥立之功和军事才能更强化了这种地位的取得。作为“四相六王”的高级官僚家族,适应和接纳相应的统治制度是必不可少的。蒙元王朝既存国俗,又遵汉法的政治统治方针,客观上造成了这个色目人显贵家族兼有两种文化倾向的必然选择。一方面,他们要吸收蒙古文化,以便更好地与蒙古统治者相处,甚至取悦之。另一方面,他们又要研究和吸取汉地政治文化及习俗,以便于更好的统治汉地。从铁木儿塔识“于书无不读,尤喜闻儒先性理之说,而明于义之辨,相业之荫实基于此”,便可证明这一点。因此他们对于儒学的学习、对儒治的推进,乃至对汉化的倾向,既是汉文化自身优势及其身处汉地的客观使然,又有其仕宦活动和政治追求的主观驱动。该家族兼有两种文化倾向,既有家族自身的原因,又有外部环境的客观要求。在一个杂糅蒙、汉两种制度建立起来的王朝中,身为显贵高官的康里人阿沙不花家族蒙、汉文化兼收,是难以避免的文化选择。