-

1.1中国基层社会秩序演变轨迹述略

-

1.2导 言

-

1.3第一章 钦察土土哈家族探研

-

1.3.1一 土土哈家族的族属、居地与世系

-

1.3.2二 土土哈家族成员的军事政治活动与地位变迁

-

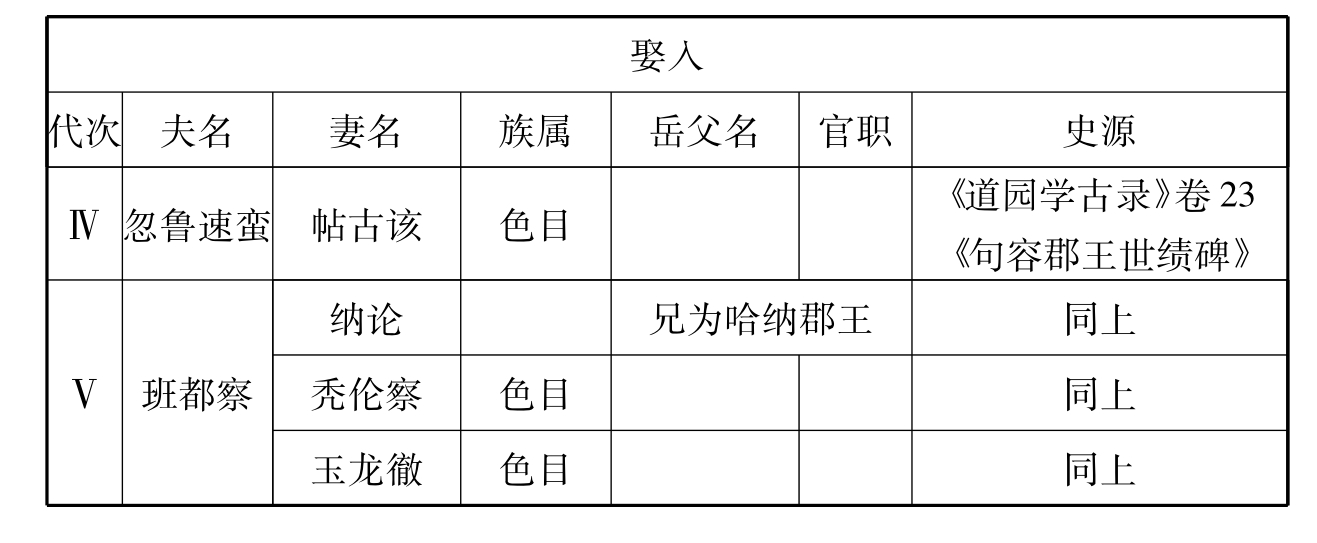

1.3.3三 土土哈家族的婚姻、祭祀及其文化倾向

-

1.3.4四 结 论

-

1.4第二章 康里阿沙不花家族史事辑存

-

1.4.1一 阿沙不花家族的族源、世系与居地

-

1.4.2二 阿沙不花家族的仕宦活动与地位浮沉

-

1.4.3三 以官僚为核心的社会网络

-

1.4.4四 婚丧祭祀与文化倾向

-

1.4.5五 小 结

-

1.5第三章 元代唐兀昔里氏家族研究

-

1.5.1一 族属、姓氏考辨及世系、居地状况

-

1.5.2二 昔里氏仕进与从政事迹的考察

-

1.5.3三 婚丧、宗教、交游及文化倾向

-

1.5.4四 小 结

-

1.6第四章 元代唐兀李氏家族探研

-

1.6.1一 世系与居地

-

1.6.2二 李氏家族成员的政治、军事生涯

-

1.6.3三 唐兀李氏的社会网络

-

1.6.4四 李氏家族的婚姻、丧葬祭祀与文化

-

1.6.5五 小 结

-

1.7第五章 汪古马氏家族考察

-

1.7.1一 族源、世系与居地

-

1.7.2二 马氏家族成员仕宦活动辑考

-

1.7.3三 汪古马氏的社会网络

-

1.7.4四 马氏家族的婚姻、丧葬、宗教及文化倾向

-

1.7.5五 小 结

-

1.7.6附录:马祖常之社会网络

-

1.8第六章元 代色目人家族的文化倾向与原因分析

-

1.8.1一 以汉化为主的色目人家族

-

1.8.2二 以蒙古化为主的色目人家族

-

1.8.3三 以保持伊斯兰文化为主的色目人家族

-

1.8.4四 部分蒙古化或汉化的色目人家族

-

1.8.5五 元代色目人家族不同文化倾向的原因分析

-

1.9附录:元代主要色目人家族文化表现情况表

-

1.10征引史籍文献与参考论著

-

1.11后 记

1

元代色目人家族及其文化倾向研究