二 土土哈家族成员的军事政治活动与地位变迁

关于该家族的仕进状况,以下列表予以说明。

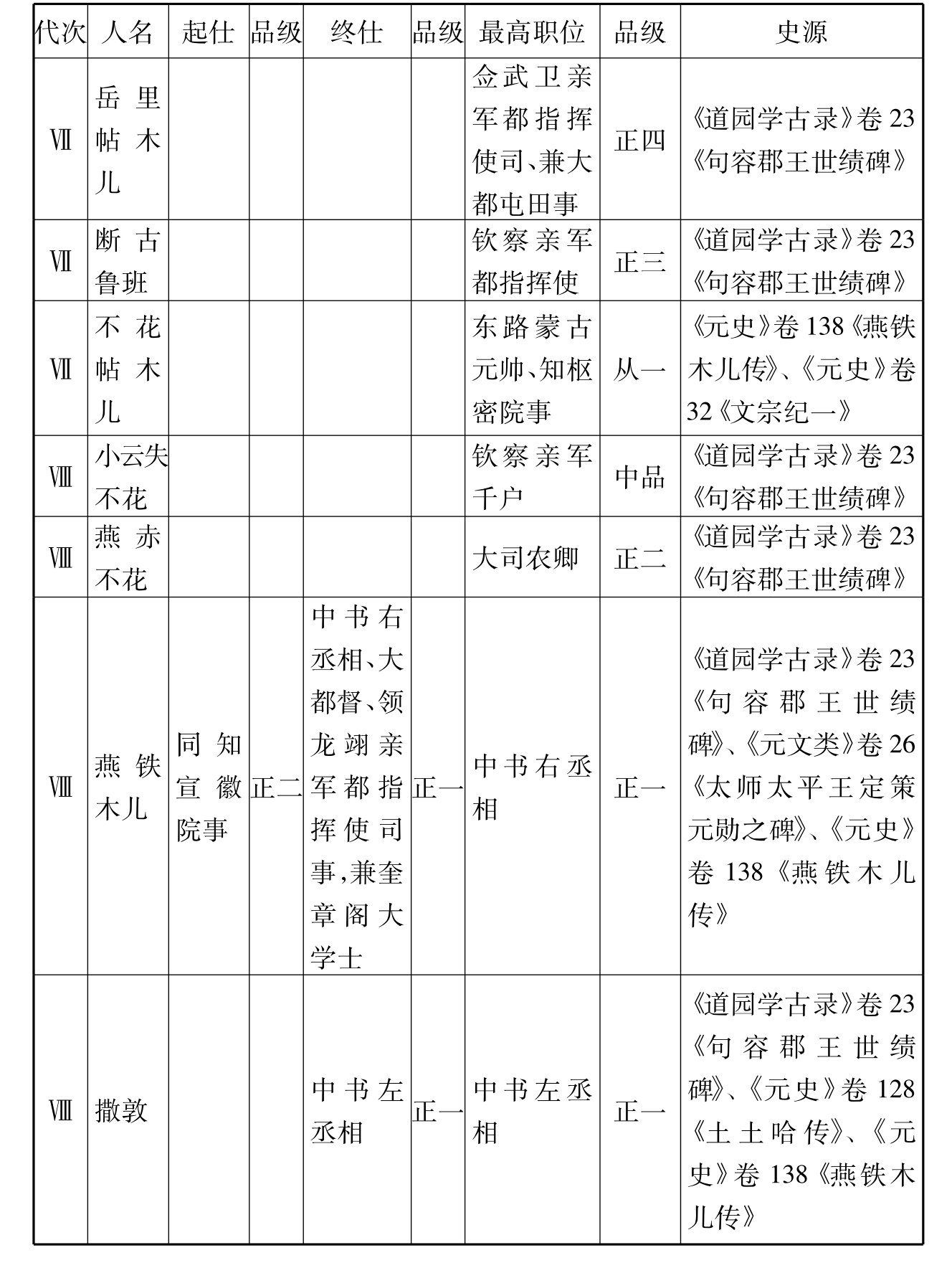

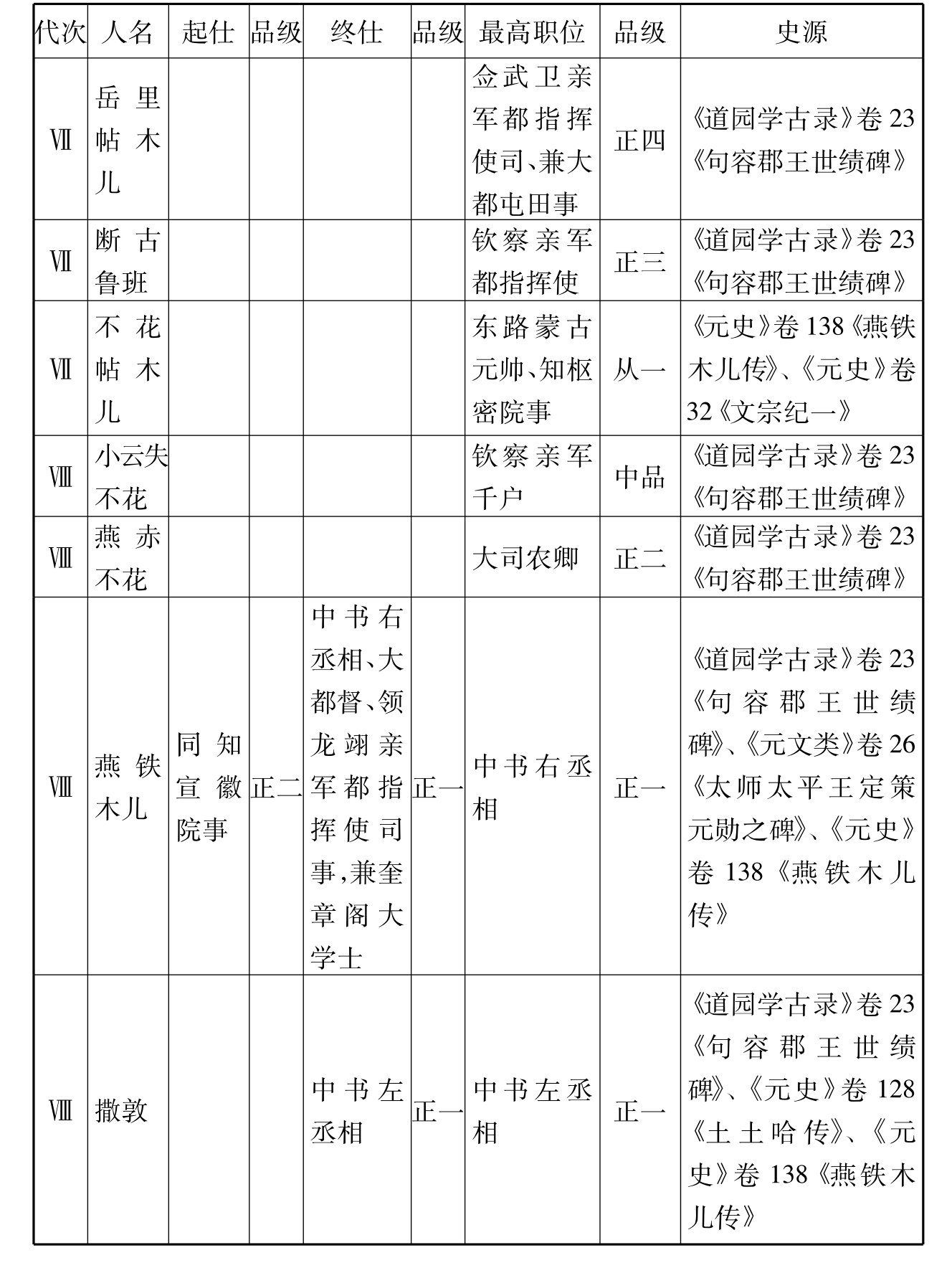

表1—2 土土哈家族仕进资料表

续表

续表

①(明)宋濂:《元史》卷86《百官制二》记钦察卫及各卫军有都指挥使和副都指挥使设置,却未见指挥使官称。土土哈家族多位成员担任钦察卫都指挥使,该家族应世袭管领此卫,故《元史》卷139《朵尔直班传》、《元史氏族表》所记马马沙官职可能有脱字,疑为都指挥使。

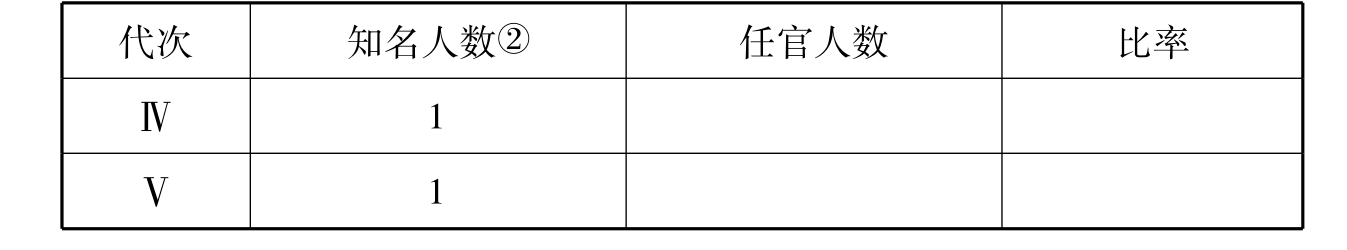

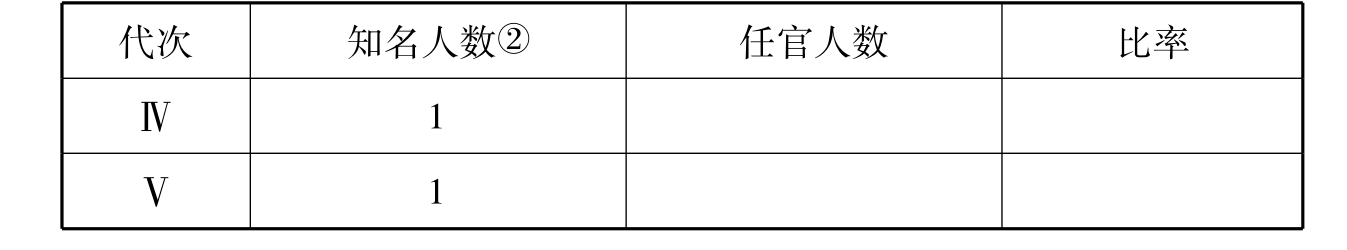

表1—3 土土哈家族任官人数表

②该家族姓名可考者共29人,其中降附蒙元前的曲年、唆末纳、亦纳思及早卒的泼皮罕,未列入知名人数。

续表

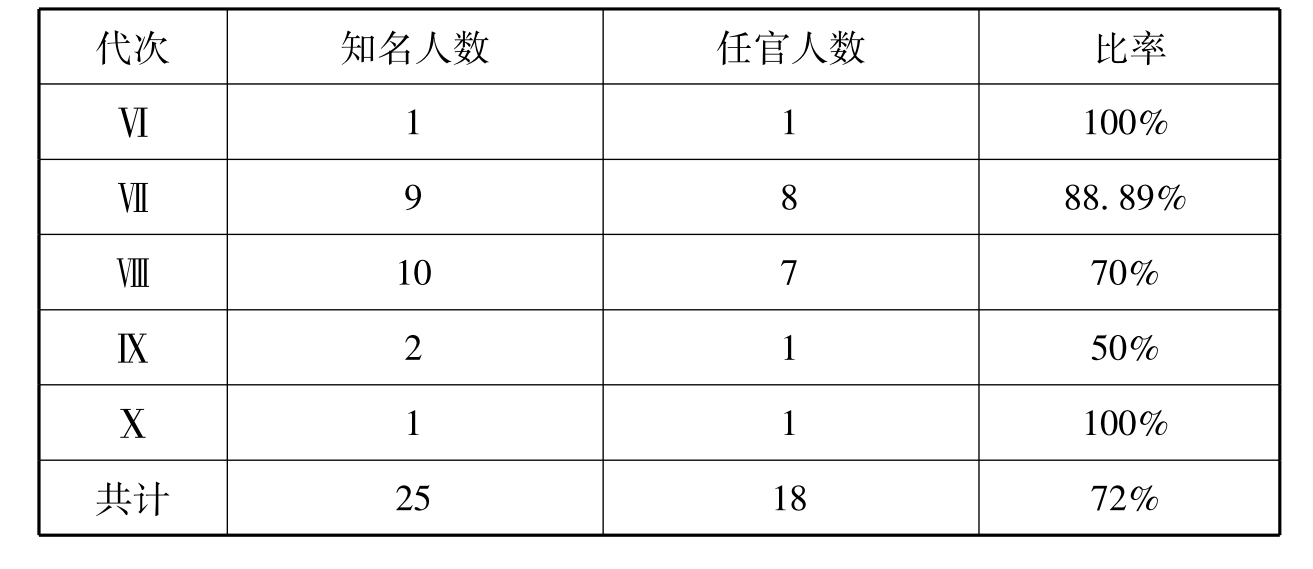

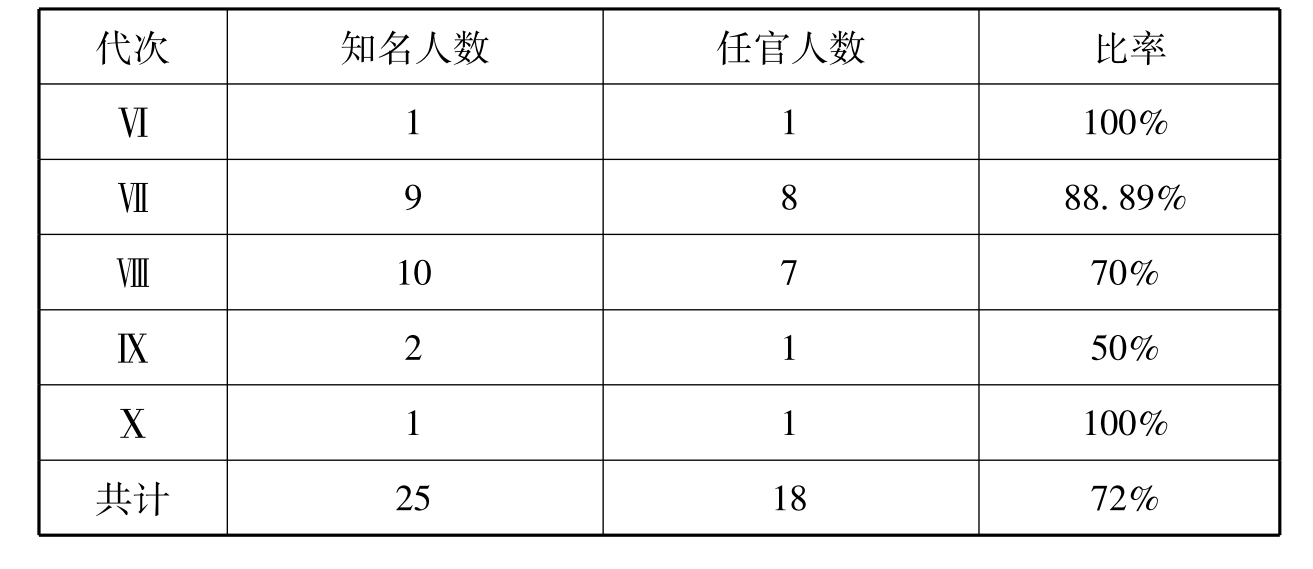

表1—4 土土哈家族入仕途径表

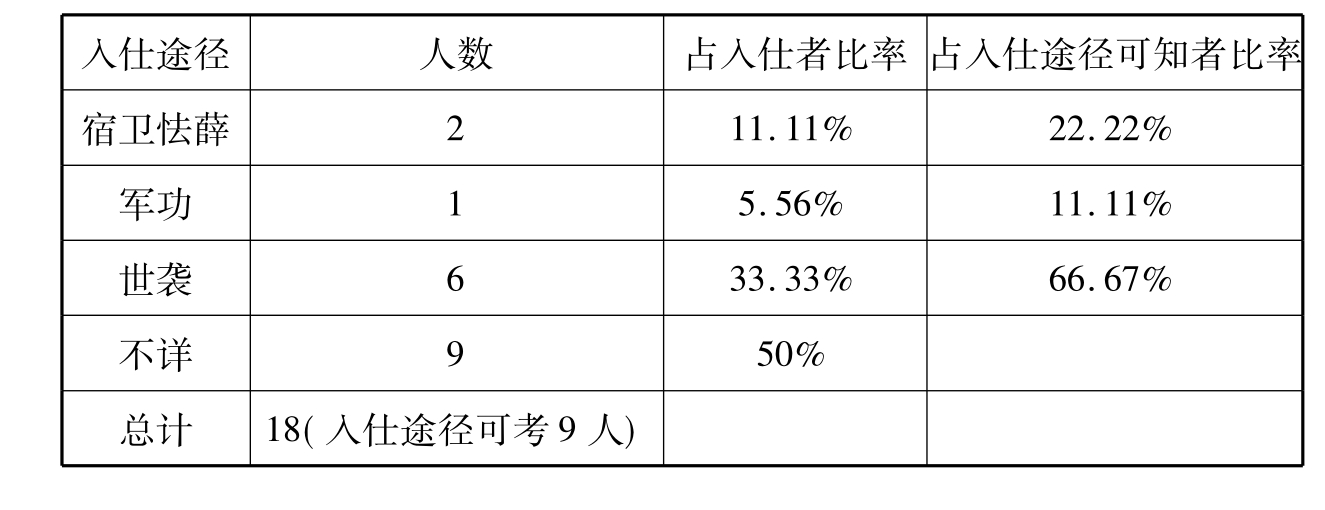

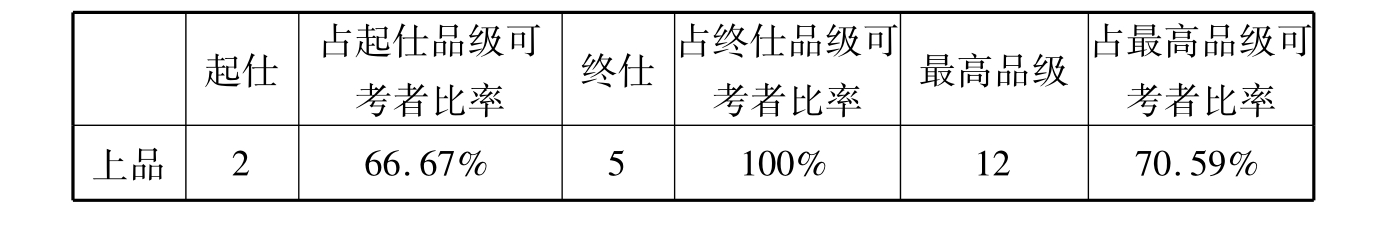

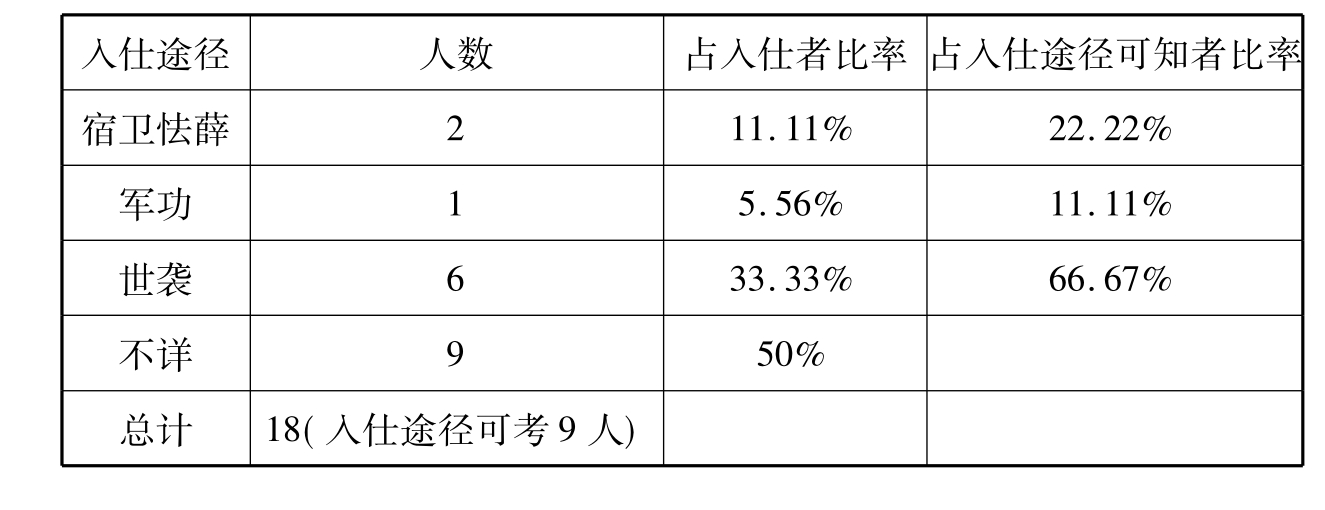

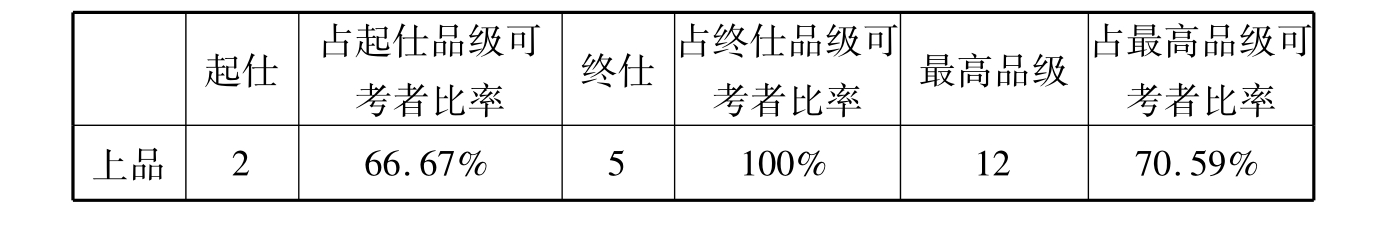

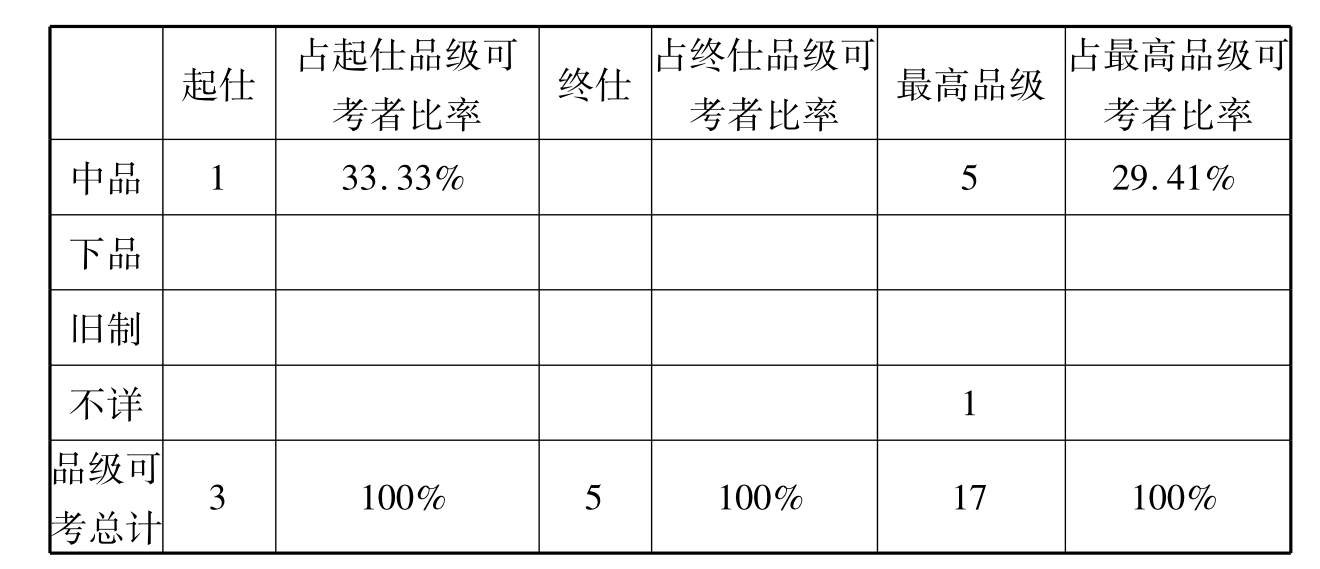

表1—5 土土哈家族仕进品级统计表(33)

续表

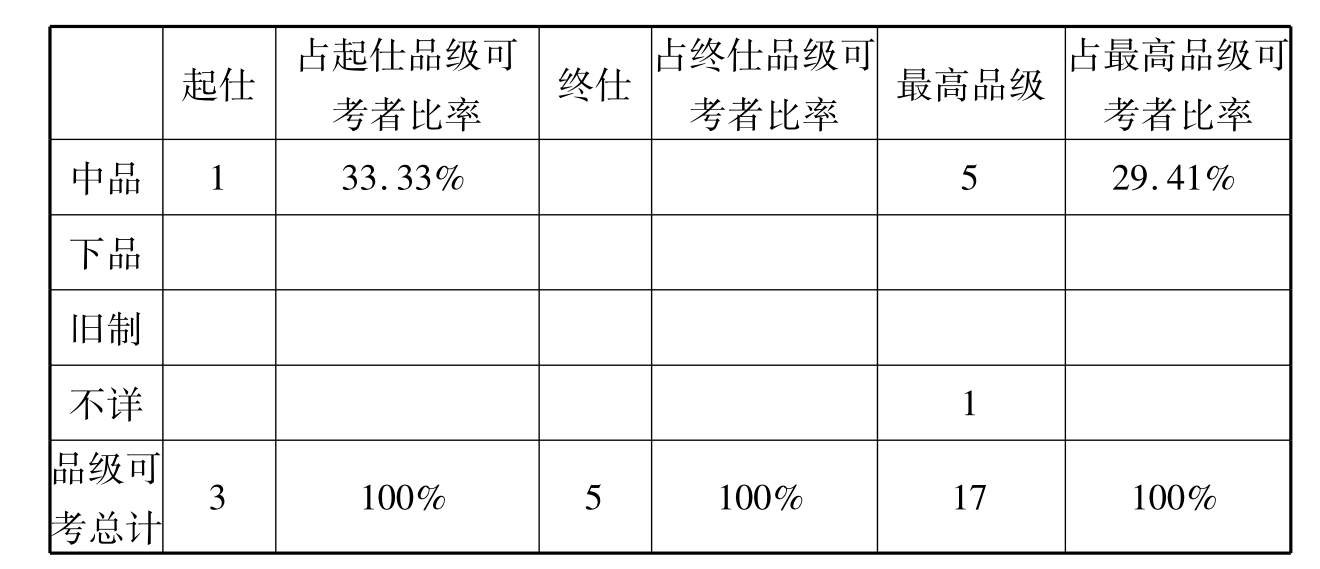

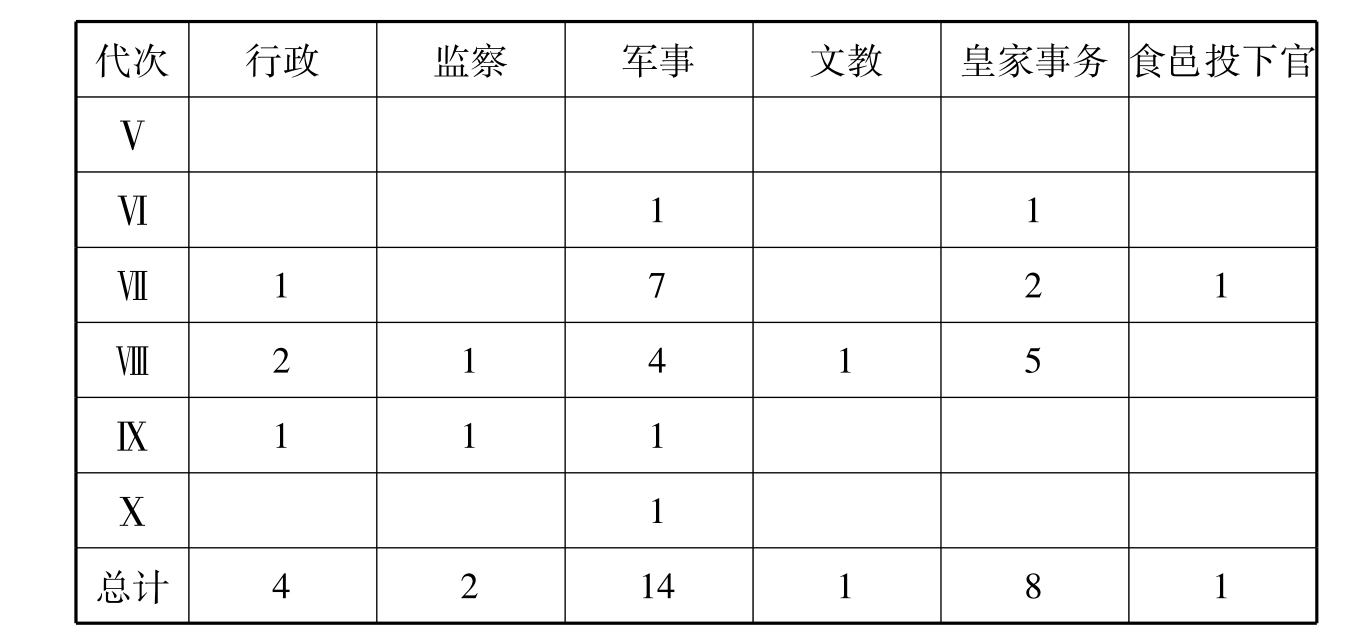

表1—6 土土哈家族主要任职领域表

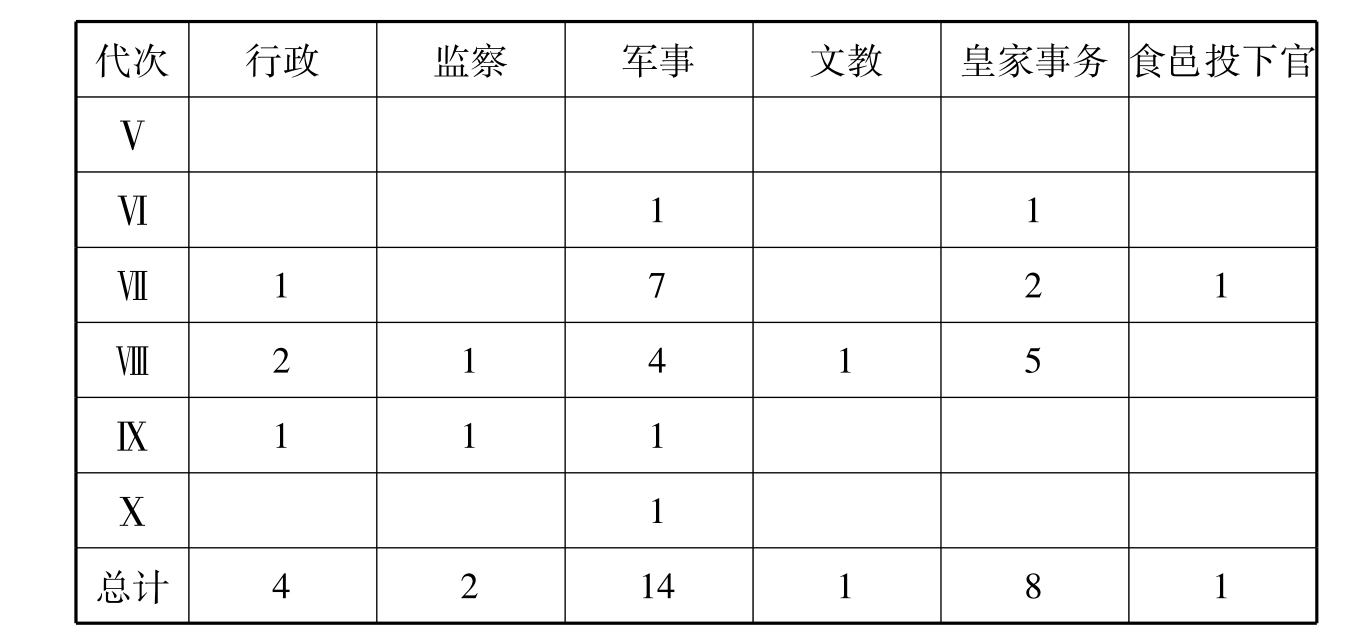

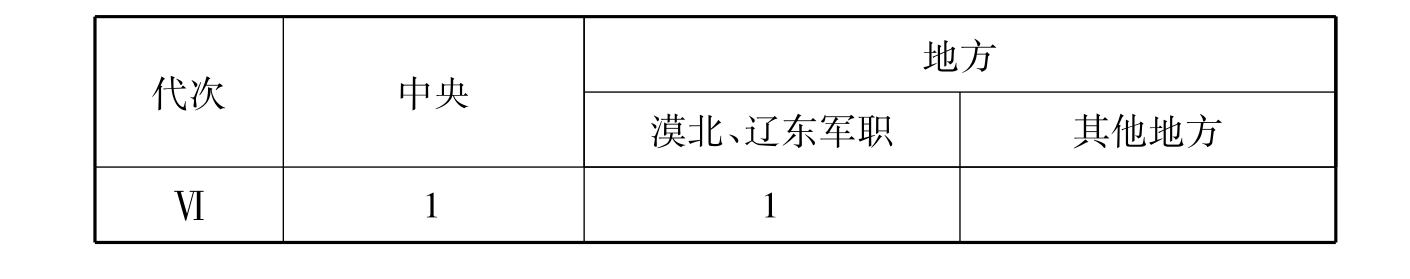

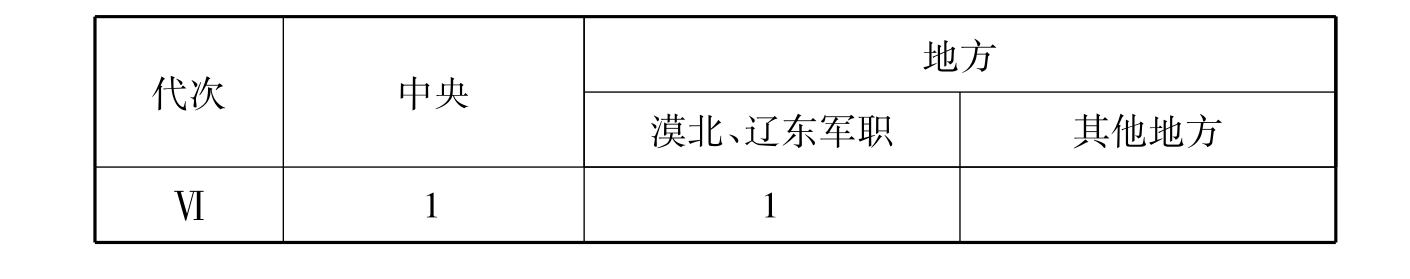

表1—7 土土哈家族任职地域表(34)

续表

综合土土哈家族的仕进统计诸表,该家族姓名可考者共29人,除去降附蒙元前的曲年、唆末纳、亦纳思及早卒的泼皮罕,余25人中,有任官记载者共18人,占72%。而未见任职记录的塔剌海为皇帝养子,忽鲁速蛮、班都察、太不花3人均为怯薛宿卫,怯薛执事虽无官品,不能列入官僚体制,属白身人,但其在蒙元王朝政治生活中的地位和影响是众所周知的。如此看来,该家族成员入仕为官比例较高,即使无官品者,也多能以怯薛执事等方式参与元廷政治军事活动,发挥一定的影响力。

从可以推知入仕途径的9个家族成员来看,其中2人由怯薛入仕,1人经军功入仕,其余6人皆为世袭得官。另外9人因相关记载缺乏,已难以考知确切入仕途径,但是联系到该家族以充任哈剌赤牧奴起家,在蒙元王朝的卓著战功及对哈剌赤军、钦察卫的世领和控制,该家族成员的入仕之途,应基本集中于怯薛、军功和承袭。

从仕进品级看,该家族品级可考的17人中,无论起仕、终仕,还是最高职位均为上、中品级。而终仕品级可考的5人,全部以高级官僚身份结束自己的仕宦生涯。更有12人仕至高品级官僚,占最高品级可考者的70.59%;其中曾官至一品者就有6人,占该家族有官职记载者的三分之一。该家族成员较为普遍的高品级任职和部分成员的仕至一品,与该家族的怯薛背景和军功,尤其与该家族对武宗、文宗的拥立大功及借此获得的新帝对其家族成员的酬赏和重用密不可分。

在任职领域方面,该家族有4人担任过行政类职务,14人任过军事类职务,有8人曾在宣徽院、太仆寺等涉及皇家事务的机构中留下任职记录。可见,该家族的任职领域明显集中于军职和管理马匹、掌供御食等皇家事务机构,这自然与其长于军事征伐、战功显赫及充任大汗的哈剌赤等怯薛执事密切相关。

在该家族有任职经历的18人中,曾担任过中央官职的达16人,可确认有过地方军、政活动经历的共6人,其中4人主要活动于元廷抗击北方叛王的漠北、辽东地区,占已知该家族成员地方任职总数的三分之二。这表明该家族成员多数有中央官职的任职经历,这与其怯薛背景、家族成员的拥立大功及其色目显贵家族的身份相吻合。而其地方任职明显集中于漠北、辽东地区,反映了其长于军功的家族传统及其在元廷抗击北方叛王军事斗争中的重要作用。

土土哈家族与蒙元统治者的最初接触始于成吉思汗征蔑儿乞,其时土土哈曾祖亦纳思为钦察玉理伯里部之主,他抗命收留了被成吉思汗追击的蔑儿乞部火都,一开始就表现出不合作的态度。但蒙古铁蹄的强大声势毕竟难以抗拒,1237年其子忽鲁速蛮“自归于太宗”,其孙班都察亦在蒙哥率师压境之时“举族来归,从讨蔑乞思有功”(35)。自班都察“率其种百人侍左右”(36),直到燕铁木儿拜相封王,权倾朝纲,该家族地位由哈剌赤牧奴逐渐上升至元代色目人第一显贵家族,其权势一度远超其他色目乃至蒙古贵族官僚。这种地位变迁与迅速崛起主要与元中后期的上层政治斗争紧紧捆绑在一起。可以说,土土哈家族势力与地位的急剧膨胀,正是忽必烈对北方叛王斗争及元中后期频繁激烈的皇位更迭斗争的一个副产品或怪胎。这里将以土土哈家族三代三个著名人物土土哈、床兀儿、燕铁木儿为主线,探讨该家族成员在蒙元王朝的军事政治活动和地位变迁的轨迹。

(一)效力疆场,步入蒙元勋臣行列

自班都察降附蒙元至成宗时期,该家族效力疆场,步入蒙元勋臣行列。这一阶段该家族核心人物为土土哈及其子床兀儿。

班都察降附蒙古后,随忽必烈征大理、南宋,并偕土土哈参与平定阿里不哥叛乱。班都察卒后,已在军中的土土哈“袭父职,备宿卫”(37),并作为平定叛乱诸王的骁勇战将频繁出现在元廷的北方前线。至元十四年(1277年),蒙哥后王昔里吉在阿力麻里前线反叛,拘系皇子北平王那木罕和丞相安童,旋麾兵东犯和林一带,劫掠先朝武帐,严重威胁忽必烈汗对岭北根本之地的控制权。土土哈率军在纳兰不剌、土兀剌河等处屡次大败叛王昔里吉所部,夺回被掠的“祖宗所御大帐”及诸部之众,因而受到世祖的特别奖赏,被“赐以夺回所掠大帐”。至元二十四年(1287年),乃颜叛,土土哈未请于朝,先发制敌,“急趋七昼夜”,使其党羽也不干“仅以身免”(38)。在关键时刻将东道乃颜与漠北叛军策应联军的图谋扼杀在摇篮里,很大程度上影响或改变了元廷平定乃颜之乱中双方力量的消长和战争的走向。这一年,土土哈子床兀儿也“奉诏从太师月儿律在军,战于百搭山”(39)。按,此百搭山疑即不里古都伯塔哈之讹误,因为同年玉昔帖木儿与乃颜决战于哈尔哈河与诺木尔金河交汇处的三角地带不里古都伯塔哈(鹰山)(40)。《世绩碑》等史料中的“百搭”疑即伯塔哈,蒙文意为山,它与汉文“山”连用,于理不通,可能是汉人未解其意的讹记。据时间和统帅看,床兀儿从战之“百搭”,可能就是不里古都伯塔哈,即他很可能参与了平定乃颜之乱的重要决战。此后他转战杭海、和林一带,授钦察亲军都指挥使。从《世绩碑》和《元史》所载土土哈中统初从讨阿里不哥至大德元年(1297年)卒,约37年间,明确记其父子参与征战或戍守北边的年份就达28年之多,足见土土哈父子在漠北平叛中所扮演角色之突出和重要。正因为如此,至元二十六年(1289年)土土哈征海都后,世祖以其功比之饮班术尼河水功臣,并肯定其“力战”之功超过了蒙古人。

土土哈死后,从军多年的床兀儿承袭父职,领北征诸军,在进取八邻,抗击海都的军事活动中继续“累建大功”,虽然他一度在大德二年的火儿哈秃之战中因酗酒贻误战机而受罚,但其后一直在“领军朔方”的皇侄海山手下充任副手,以致海山“军事必谘于床兀儿”(41)。大德五年(1301年),元军与海都、笃哇决战于铁坚古山,床兀儿率所部军浴血奋战,大量杀伤叛王军士,战后北征将士论功时,“亲王以下,至于诸军”皆以为床兀儿“功第一,无异辞”。大德九年(1305年),叛首笃哇等也感叹“前与土土哈战,既累不胜,今与其子创兀儿战,又无一功”(42),终于罢兵入朝,笃哇等所言从侧面证实了土土哈父子在漠北军事征战中举足轻重之作用。

土土哈父子之所以能“累建大功”,被元统治者赞为“虽以黄金周饰卿身,犹不足以尽朕意”(43),主要在于其有效地抵御和打击了蒙古诸王内反忽必烈系势力,对元廷保有漠北根本之地和维护忽必烈政权,发挥了至关重要的作用。这也正是土土哈父子被忽必烈誉为饮班术尼河水功臣的缘由。饮班术尼河水功臣,指成吉思汗与克烈部战败最危难时跟从扶助他的十九名元勋,而土土哈父子在漠北的战功对忽必烈系也具有同样的意义。因此,元统治者才对其宠赖有加,恨不得以“黄金裹身”。土土哈父子能够疆场树勋,扬威漠北,原因有二:(1)勇猛善战的家族传统。(2)与忽必烈系密切的私人隶属及元廷对蒙古军控制力的减弱。几乎与土土哈同时代的伯颜、阿术等在平宋战役中军功卓著,而到了漠北前线却战绩不显,前后判若两人,确实发人深省。尤其是蒙古八邻氏伯颜,也出身于黄金家族世仆,有着较为善战的家族传统。可他在漠北却被认为是“久居北边,与海都通好,仍保守,无尺寸之获”(44),伯颜与敌暗通未必属实,或有诬陷成分,但其“保守”不前,战绩不显却是事实。伯颜以黄金家族世仆身份率军与众多蒙古诸王对阵,在身份上自然被对手轻视,而他自身在心理上也会有卑怯低下之感,打起仗来,难于理直气壮。加之蒙古将士多与叛军或同族同源,或故旧知交,彼此间有千丝万缕的联系,临阵时他们常常“立马相向语,辄释仗不战,逡巡退却”(45)。以此之师,怎么可能拼死效力,痛歼敌军呢?伯颜的情况在北征的蒙古军将领中并非特例,显然与其军事才能高下关系不大。而色目人土土哈家族却因属黄金家族忽必烈系哈剌赤牧奴,彼此间私人隶属关系紧密,这使他们心中只存自己的主人忽必烈及其子孙,与蒙古诸叛王既无渊源,又乏恩义,也就无所畏惧,勇往直前,而元世祖评价“蒙古人诚居汝右,力战岂在汝右耶”(46),可谓恰如其分。其所统军队,也因主要由钦察等色目人构成而同样能在对抗蒙古叛王军队时无所顾忌,所向披靡。

土土哈父子与忽必烈系的密切隶属关系,在很大程度上源自其世领怯薛哈剌赤的职掌。班都察降蒙后,“率其种百人侍左右”,因善刍牧,“俾掌尚方马畜,岁时撞马湩以进,其色清澈,号黑马乳,因目其属曰哈剌赤”(47)。该家族成员初任怯薛中的哈剌赤,身份近似于大汗的牧奴,统领仅百人,力量弱,地位低。但由于哈剌赤所掌涉及大汗食饮,似乎也在“预怯薛之职而居禁近”(48)的世袭执事行列,容易与大汗有较密切的接触而得到信任。土土哈家族中明确记载担任过怯薛的有班都察、土土哈、床兀儿、太不花、燕铁木儿。至元十九年(1282年),土土哈“同知太仆院事,明年改同知卫尉院事,领群牧司事”,至元二十六年,床兀儿“兼太仆少卿”(49),泰定二年(1325年)燕铁木儿“加太仆卿”(50)。太仆寺,又称群牧所、卫尉院,“元掌管牧养系官马匹、供给宫廷用马事务”(51)。土土哈家族多名成员一直兼领牧马事务,与其本民族特长相关,更与该家族成员起初充哈剌赤,为大汗酿黑马乳有关。故该家族成员的怯薛执事很可能是世领哈剌赤。

(二)拥立海山,取得封爵,开始贵族化进程

武宗至英宗时期,该家族以床兀儿为核心,拥戴海山,掌握军权,取得封爵,开始贵族化进程。大德十一年(1307年)成宗崩,其先,床兀儿曾随侍海山征战漠北多年,其子燕铁木儿也从“武宗(海山)镇朔方,备宿卫十余年”(52),得到特别“爱幸”。镇戍漠北期间,床兀儿父子已与忽必烈后代海山一系缔结了较密切的主从隶属关系。基于这种关系,床兀儿力劝海山归定大位,并亲率本部军护卫其南下,为海山争位立下了汗马功劳。为酬其功,武宗初即位,床兀儿即获赐“先朝所御大武帐”,后又受赐“世祖所乘安舆”(53),这些都是一般臣子难得的赏赐。翊戴大功进一步加深了该家族与海山系的密切关系,也成为日后燕铁木儿等拥立海山之子的直接原因。

更重要的是,该家族在军事领域中的权势地位得到进一步加强。这主要表现在其对哈剌赤军、钦察卫的控制权及在枢密院中的相继任职。

班都察降蒙时,仅率同族百人,因善酿黑马乳,成为哈剌赤的主体。至元十五年(1278年)“有旨:钦察人为民及隶诸王者,皆别籍之以隶土土哈”,至元二十四年又令“钦察、康里之属,自叛所来归者,即以付土土哈”,至元二十八年(1291年)“土土哈奏:哈剌赤军以万数,足以备用”,后他曾“率哈剌赤万人北猎于汉塔海”(54)。哈剌赤军最初以哈剌赤为核心,以钦察人为主体,并兼有康里等族人构成,由土土哈及其后人统领。其人数大致保持在一万左右。而其活动地域自至元三年(1266年)土土哈率之随北平王那木罕驻屯岭北(55),而后成为抗击北边叛王、进取吉里吉思、八邻等部的一支长驻岭北的重要军事力量。至治二年(1322年),床兀儿卒,子答理“袭封句容郡王”,领父众,驻漠北。自土土哈至答里,该家族成员一直担任哈剌赤军统帅,对这支常驻漠北的精锐之师有极大的控制权。顺帝至元元年(1335年),答里参与唐其势谋乱被诛,该家族对哈剌赤军的控制才告结束。之后,哈剌赤军应仍屯于漠北。

至于钦察卫,至元十五年(1278年)有诏自哈剌赤军中“选其材勇,以备禁卫”,至元二十三年置钦察卫,以土土哈兼都指挥使,“听以宗族将吏备官属”(56)。至治二年(1322年)以钦察卫士多,“分置左右二卫”(57)。与哈剌赤军稍显不同的是,钦察卫在编制、统属和职能上属侍卫亲军体系,其构成最初选自哈剌赤军精锐,但主体应为钦察族人,将领主要由土土哈家族成员、部属及钦察族人担任,土土哈后代中床兀儿、欢差、岳里帖木儿、断古鲁班等都曾任职钦察卫(58)。该家族在这一侍卫亲军组织中同样有较大的控制权。

另外,床兀儿还在家族成员中首任知枢密院事。元代枢密院为中央军事机构,掌全国军事机要。知枢密院事是枢密院的实际长官,统领国家军务。其先,土土哈曾被赐“行枢密院印”,控制漠北重要军权,又曾任枢密副使、同知枢密院事,握有枢密院部分权柄。床兀儿与后来的燕铁木儿先后任知枢密院事及佥枢密院事,参与了元廷的军事管理。这些都表明该家族所掌兵权及在军事方面的影响,已由漠北发展至中央和全国范围。

武宗时,床兀儿还“拜平章政事”(59),虽然他主要屯驻漠北,平章之职显为遥领,其真正参与中书政务不会太多,但对这个色目人勋臣家族来说,其成员任职突破军事职掌,无疑反映了该家族政治影响范围的明显扩大,其地位也进一步提升。

武宗即位后,封床兀儿“容国公,授以银印”,至大二年(1309年),又“加封句容郡王,改授金印”(60)。元代王爵主要以印章为等级标志,六等王爵印章中一、二、三等为金印。色目人中除高昌王纽林的斤家族这样的驸马外,被封王并授以金印者凤毛麟角。多循蒙古旧俗的武宗不顾忌世祖汉地式的封爵定制,破例给郡王床兀儿金印,表明他“不仅封亲信功臣以王爵,而且在印章等级上也有意抬高其地位”(61)。另外,至元十九年(1282年),土土哈受“霸州文安县田四百顷,命哈剌赤屯田,益以亡宋新附军八百”。至元二十一年,又赐其“田二千亩,水磑一区”(62)。平宋后,又以建康等地“租户千为哈剌赤户,益以俘获千七百户”赐之,“仍官一子以督其赋”。前述帖木儿不花正是赴建康等地长期“督赋”的该家族成员。长期享有较多的赐田赐户,并允许派专人管理,这在元代色目人勋臣中是很少见的待遇,尤其是在元世祖逐渐收回诸王等直接管理赐田之权的大趋势下,就更反映该家族所受的特殊恩赏。王爵和田户的颁授表明该家族开始跻身贵族行列,由一般色目勋臣向色目人贵族转变。

(三)拥文弑明,崛起为色目人第一显贵家族

泰定帝至顺帝时期,该家族拥文弑明,迅速崛起,成为第一色目人显贵家族。此时期该家族以燕铁木儿为核心,其他重要成员还有不花帖木儿、撒敦、答里、唐其势等。在中央,燕铁木儿掌有枢密院和钦察卫军的重要权柄。泰定帝崩于上都时,他留守大都,掌握侍卫亲军和大都军事防务。其当时所任的佥枢密院事之重要性,恰可比刺杀阿合马时亦任佥院的张易所起的关键作用。利用大都的军事控制权和在钦察卫中的影响力,燕铁木儿以其家“身受武宗宠拔之恩,其子宜纂大位”为旗帜,联合在大都的部分诸王和官员,力主武力拥戴武宗之子,誓众曰:“祖宗正统属在武皇帝之子,敢有不顺者斩。”(63)而后与上都拥戴泰定帝太子的势力展开了两都之战。战争中,上都一方拥有较多的诸王、大臣支持,兵力较强,其四路军均曾攻入京畿。燕铁木儿亲任统帅,集中精兵来往奔驰救援,多次挽大都于倾危,其家族中的撒敦、唐其势等也在战役中表现英勇出色。关键时刻,任东路蒙古元帅的该家族成员不花帖木儿“起兵趋上都围之”,与燕铁木儿等相呼应,给上都势力以沉重打击,对最终战胜上都势力起了重要作用。而在漠北的答里所统军队虽未见直接参战,但作为该家族可以控制的一支常驻漠北的精锐之师,自然会对上都势力形成威胁与震慑作用,这无疑有利于大都方面的获胜。在武力推戴明宗、文宗的过程中,该家族倾尽全力,借助家族成员在中央、辽东、漠北的军事实力,又得到了河南行省的武宗旧部伯颜等力量的积极配合。正是因为在与武宗系的渊源及共同效力武宗系上,他们找到了利益的契合点,进而通力合作,扶助武宗之子。不仅如此,燕铁木儿还在明宗神秘“暴崩”中也发挥了关键作用,为文宗顺利即皇帝位扫清了最后的障碍。数代军功、两世拥立,伴之与武宗系的世代渊源,尤其是燕铁木儿特殊的“再造之功”,使土土哈家族终于在文宗即位后迎来了政治地位的崛起和鼎盛。

继床兀儿封郡王后,燕铁木儿封太平王,给金印,以太平路为食邑,并获赐龙庆州等多处土田。撒敦被封荣王,以庐州路为食邑(64)。不花帖木儿也封武平郡王(65)。加上该家族答里世袭的句容郡王,一门之中共有四个王爵。在世祖朝一个家族有两个王爵也是极为罕见的,且荣王为一字王,佩金印兽纽,属元代第一等王爵。不要说色目人勋臣,即使如木华黎家族这样的蒙古勋贵也很难有此“冠绝于百僚”之殊荣,足见此期土土哈家族不仅跻身显贵之列,而且已成为色目人显贵家族之首。在军权方面,文宗在钦察卫基础上分设龙翊卫,天历二年(1329年)“立都督府,以统左右钦察、龙翊三卫,哈剌鲁、东路蒙古二万户府、东路蒙古元帅府,而以燕铁木儿兼统之,寻升为大都督府”(66)。这样,土土哈家族不仅控制哈剌赤军,还统领驻元朝根本之地漠北的多支军队及钦察卫军。同时,燕铁木儿还“录军国重事”,并与不花帖木儿等兼知枢密院事,掌有控制军事全局的权柄。军权之外,文宗朝燕铁木儿迁御史大夫、答剌罕、独为中书右丞相、监修国史、“提调燕王宫相府事”、兼奎章阁大学士,“凡号令、刑名、选法、钱粮、造作,一切中书政务,悉听总裁,诸王、公主、驸马、近侍人员、大小诸衙门官员人等,敢有隔越闻奏,以违制论”。据考证,燕铁木儿在文宗朝有据可查的奏言共二十次,被应允十五次。另外五次中,四次史未明言是否获准,一次为奏请立文宗子燕帖古思为帝的上奏,因众所周知的原因被文宗后拒绝(67)。可以说,文宗几乎对其言听计从。其弟撒敦亦授“录军国重事、答剌罕、荣王、太傅、中书左丞相”,子唐其势也任御史大夫、中书左相(68)。此时该家族权力几乎涵盖了国家政务的各主要方面,风头甚至远超过许多皇室成员和蒙古亲贵,堪称一人之下,万人之上,达到了政治权势与地位的巅峰。该家族所获荣宠还远不止此,天历二年(1329年)文宗封赠燕铁木儿先世三代为王,立石于大都北郊昭示其勋,在红桥为其建生祠。至顺二年(1331年),文宗“市阿鲁浑萨里宅,命燕铁木儿奉皇子古纳答剌居之”,又“诏养燕铁木儿之子塔剌海为子,赐居第”(69)。古纳答剌为燕铁木儿养子后,改名燕帖古思,它在其长兄死后,被文宗作为储君人选。与皇帝互收养子,且这个养子还是皇帝心目中未来的储君,可见燕铁木儿的受宠信程度。他还“取泰定帝后为夫人,前后尚宗室之女四十人”(70)。顺帝初年,其女答纳失里又打破皇后选自弘吉剌等特定后族的惯例,以色目人被册立为皇后。这种种待遇可算是人臣之极,超过了有元一代的绝大多数异姓权贵。

土土哈家族之所以获得蒙元王朝历史上,包括蒙古人在内的所有官僚勋贵都很少能享有的显赫地位与优厚特权,主要是由于燕铁木儿等家族成员对文宗的拥立,远甚于床兀儿拥立武宗。如果说床兀儿仅是拥立武宗的重臣之一,则燕铁木儿在拥立文宗时可谓只手擎天,堪称拥立第一功臣。他不仅直接策划实施了拥立武宗之子的政治军事活动,还在明宗神秘“暴崩”中起了预谋策划等关键作用,这种“再造之功”确保了文宗成功夺位及其正统地位的稳固。两人间心照不宣、共同保有的秘密,使燕铁木儿与文宗间远非寻常君臣关系可比。在两人心目中,多数情况下燕铁木儿并不是被作为臣子看待的。他的所为与对文宗的勋劳,早已超过了人臣所能做到的,而文宗对其的酬赏宽纵也同样超过了人臣所能得到的。正所谓“有非常之功,则有非常之赏”,“建太平之业,而享太平之成”(71)。他们既是君臣,又似伙伴,渊源深厚,休戚与共。由此,唐其势才会喊出“天下本我家天下也”(72)。而加诸其家族成员身上的种种超常权势宠遇也就不足为奇了,该家族理所当然的超越同僚,上升为盛极一时的色目人第一显贵家族。

盛极而衰,尊官厚宠使该家族成员骄纵不法。燕铁木儿“挟震主之威,肆意无忌”,唐其势“家奴怙势为民害”,其侄马马沙“恣横不法”(73)。顺帝至元元年,唐其势谋乱,“其党北奔答理所,答理即应以兵”(74),后“脱脱选精锐与之战,尽禽以献”(75)。随着唐其势等被诛,伯牙吾后难挽家族的失势。作为政治联姻的牺牲品,她因父亲燕铁木儿之权势而为后,又倚仗父兄权势而在后宫十分骄纵,与顺帝间感情很不融洽,其兄谋乱后,她被杀也是很自然的。她的命运紧随其家族地位的浮沉而变化,是其家族命运的一个缩影。该家族权势过重,又不加收敛,必然引起帝王的疑惧,兼之燕铁木儿曾参与谋弑明宗及阻挠顺帝即位,这都使顺帝与该家族间早已心存芥蒂,必欲除之而后快。而唐其势的谋乱恰好为顺帝提供了机会。该家族的兴衰紧随元廷皇位更迭与政治斗争,由顶峰走向灭亡是很自然的。

概言之,土土哈家族以漠北军功起家,因拥立之功,权势影响逐渐扩展,地位也自哈剌赤牧奴渐次上升为第一色目人显贵家族。其地位变迁的原因有如下几点:1.该家族众多成员的怯薛哈剌赤身份,使之与蒙古统治者有较多的日常接触,尤其与武宗系建立了密切的私人隶属关系。2.该家族具有游牧民族尚武传统,长于军功,在与北方蒙古叛王的战争中军功赫赫,弥补了蒙古军将作战不力的缺陷。3.床兀儿、燕铁木儿等家族成员的翊戴大功,使该家族与武宗系关系紧密,并在武宗、文宗两朝地位显赫,尤其是燕铁木儿武力推戴文宗的“再造之功”,使该家族在众多蒙古、色目勋臣中迅速崛起为色目人第一显贵家族。