二七 桂林师专的岁月

抗日战争爆发前夜,广西桂系国民党将领李宗仁、白崇禧因与蒋介石有隙,在当地打出了“抗日”、“反蒋”的旗号,实施所谓“礼贤下士”的开明政策,反对中央集权,形成一个与蒋介石公开对抗的局面。李宗仁、白崇禧与黄旭初三人在广西联名宴请社会名流学者,标榜民主与自由,借以笼络人心。消息传开后,各地爱国进步人士纷至沓来。

广西桂林良丰地区有所省立师范专科学校,创立于1932年,校址设在桂林南郊的雁山公园。这里环境幽雅,景色宜人,是当地著名的园林胜地。

担任师专首任校长的杨东莼是当年广西救国会的领导人之一。他思想激进,办学认真,自学校开创以来为师专培养出一大批救国人才。但后来终因学校的政治面貌越来越左倾,引起了军阀当局的嫉视,杨校长被迫下了台,不得不因此离开了学校。因此,到了1935年的秋天,桂林师专的工作实际上已由当地的著名人士陈此生接任。

陈此生祖籍广西,曾随同杨东莼、千家驹、张铁声等在当地负责救国会工作,极负声望。陈此生与白崇禧的老师、广西教育厅长李任仁又是知交,因而受到广西当局的信任。李任仁的思想亦趋向于进步,故而委任陈此生主持师专的教务工作。陈此生出任该校教务长后,随即向全国各地著名的进步学者发出函件,邀请他们前来任教任职。在发出的许多邀请信中也包括了寄给陈望道的那份。陈此生早先并不认识陈望道,后来经过中山大学地下党何思敬的推荐才慕名向这位《共产党宣言》的译者陈望道先生正式发出邀请。

1935年,陈望道在他主编的《太白》杂志被迫终刊后,从《民国日报》主编叶楚伧那里获悉国民党反动派又将加害于他,正筹划着打算暂时离开上海一段时间,以躲避敌人对他的迫害。因此,当他接到广西方面的邀请后欣然应允了。当年随同他一起去桂林的还有他的弟弟陈致道,学生夏征农、祝秀侠及杨潮(杨枣)等四人。抗战前的内地交通十分不便,从上海到桂林需辗转水陆两路,一路之上颠颠簸簸,旅途非常辛苦。对于这次长途跋涉的劳累,直到一年之后他在给陈此生的夫人盛此君女士去信时还提起,说他在到达目的地之后,疲劳已极,“竟实足有半月不还魂”。

在1935年前后,应聘去广西的尚有邓初民、马哲民、熊得山、施复亮、马宗融、胡伊默、沈西苓、廖苾光等一批进步学者和作家,以后均被师专师生称作为“红头教授”。“一时文人荟萃,弦歌相诵,不仅使名园生色,也使整个桂林山城活跃起来”[1]。

陈望道于1935年8月来到桂林师专后担任中文科主任,并为学生开设文法学和修辞学课程。社会学系主任为邓初民。桂林师专早先“在杨东莼的培育下,原已建立起艰苦朴素的学风和研读马列主义的传统,这时由于陈望道、邓初民等进步学者到校任职,更在此基础上对学校体制作了新的规划。意图把师专办成一所新型的文科大学”。“陈望道、邓初民等教授不但着重于校内教育革新,还努力推动校外的文化活动,使学校教育与社会斗争实践相结合,从而开拓了桂林文化的新局面”[2]。

陈望道来到桂林良丰师专后所做的第一件大事,就是在校内外掀起了一场反封建的斗争。

这场反封建斗争的序幕是从他那篇题为《怎样负起文化运动的责任》的演讲揭开的。那是他在1935年10月进校不久的一次全校师生大会上所作的演讲。这篇演讲不但具有极强的号召力,而且全篇含有丰富的哲理,因而深受大家的欢迎和赞赏。

在这篇演讲中,他首先谈到的是“能否负起文化运动的责任”这个问题,他认为这是与人数的多少并无截然关系的,关键是要看“所提倡的文化内容是否适合大众的需要”。他说,“只要我们提倡的文化能够代表大众,适合大众的需要,自然会得到大众的拥护”[3],于是也就能以少胜多了。

其次谈到的是关于理论研究的问题,他认为正确理解一般与特殊的关系,对研究理论是极其重要的。他说:“一切理论都是一般的,然而宇宙间的一切事物却都是特殊的。我们要建设理论必须从特殊出发,从特殊中去理解一般,找求一般,提取一般。我们研究理论,应该随地留心着特殊。”又说,“所谓理论的正确不正确,就在理论的一般里面包括的特殊周全不周全”。还说“我们了解特殊,固然不能忘记一般,但也决不能忘记从特殊中理解一般,找求一般,而一般理论的建立,最初总是从具体的事物中找出它们的一般性”[4]。在这里,他已将一般同特殊的关系说得十分透彻了。于是由此而联系到怎样负起文化运动的责任这个正题上来,他认为要做这项工作就应从极平常的东西去发动,从特殊的地方去注意它们。

接着,他开始从一些语言现象存在的封建思想意识,来说明反封建的必要性。他举了下面这个例子来加以说明:“我们常说反封建,我们并不见得会有‘封建’这个东西走出来给我们反对。而实际上,有许多实实在在的封建的东西,我们都不知道。我们常常看见许多人,开口说‘工农’,但是当我们提倡手头字的时候,他们都会来反对[5];文言文是充满封建意识的,文言文中的动词,名词,代名词……都会有非常浓厚的封建色彩,他们都会叫‘好’。譬如封建时代皇帝的坟墓叫‘陵’,他们也会把孙中山先生的坟墓叫做‘陵’;皇帝死了抬出去安葬叫做‘奉安’,也会把孙中山先生安葬跟着叫‘奉安’。”[6]

他继而又对现实生活中存在着宣扬封建道德的现象,进行揭露和抨击。他说:“在男女关系方面,过去是很注重片面的道德的,无论什么事情,男子不对的也罢,总要把罪归于女子。现在的女子虽然从闺房中解放了出来,但在日常生活里面,依旧把男女分开,在人们的头脑中都还明明有一个无形的很黑暗的闺房存在。……又如西湖饭店中的小飞燕、东渡兰前几天演的《平贵回窑》这出戏,内容是说薛平贵出门十八年回来后,就先设法去试探在家守生寡的妻子是否贞节,如果有可疑的形迹,定要一刀两段地将她杀死。这种宣扬片面道德的东西,有许多人看了,还不住地叫‘好’。我们试问,如果要讲贞操的话,是不是单单女子该讲贞操?那么应该怎样去反封建?就必须从像这类具体事物上去看去反,不要笼笼统统地观察,否则许多封建的东西,摆在我们的面前都不认识,还说什么反封建?”[7]

从陈望道这次演讲过后,一场反封建的斗争也就此在师专的校园里打响了。

陈望道来师专后所做的第二件大事,就是不失时机地在校内外发动了一场反对文言文的斗争。

20世纪30年代初,在我国文化教育界出现过一股“文言复兴”的逆流。为此,陈望道曾亲自发动了大众语讨论,与这股复古歪风开展针锋相对的斗争,并及时击退了这股复古思潮。这次他来到桂林后,以他特有的政治敏锐性,抓住了省立桂林中学的一份名叫《南熏》校刊的序言,展开了一场反文言文的斗争。这篇由《桂林日报》特别加以转载,经过大肆渲染的《南熏序》,是该校一位名叫石孟涵的国文教师用骈文写成的“杰作”。文章出笼后,陈望道一眼便看出了它不仅思想内容十分陈腐,极力宣扬学生应循规蹈矩地读死书,就连文字也别别扭扭多有不通。作者创作这篇“奇文”,除了要在莘莘学子面前炫耀自己的所谓学识外,实际是对新文化的一种示威和挑战。为了不让它在社会上毒害青年,陈望道起来向师专学生揭露了它的实质,并组织学生写文章予以反击。

《南熏序》的作者石孟涵,为求词藻华丽而不顾文意,竟剽窃南朝齐梁时的丘迟《与陈伯之书》中的名句:“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”,视为自己的得意之作。针对这一要害,陈望道授意他的学生祝秀侠写了一篇文章,巧妙而又尖锐地指出:“先生之意,‘暮’春三月;先生之文,江南‘草’长;先生之句,‘杂’花生树;先生之词,群莺‘乱’飞。”这正是以子之矛攻子之盾的妙法。随后,他又抓住《序言》中的“暮、草、杂、乱”这四个方面,分别由学生撰写短文予以一一批驳,火力非常猛烈。此时,石孟涵及其支持者虽有辩解,但已显得苍白无力了。这场讨论到后来又集中到一个“之”字上。石孟涵为了显示自己博古通今,在全篇陈词滥调中也掺杂进几个新名词。可是随手拾来的,一用就错。他在文中竟把“文艺思潮”写成了“文艺之思潮”。也是在陈望道先生授意下写的文章里,针对这一情况反驳说:“如果一个专有名词可以用‘之’字割裂的话,所谓‘文艺之思潮’岂不可以与‘秦始之皇’、‘汉高之祖’媲美?”仅此一点就使这位自视清高的石先生狼狈不堪,任何辩解都无济于事了。

文白之争与反封建斗争是有密切联系的,所以师生们管这场斗争又叫作“打封建鬼”。这个“封建鬼”是指潜藏在社会生活和人们头脑中的封建意识,并不限于石孟涵一人。石某不过是一个代表人物。据闻石某一向故步自封,在课堂上只教文言文,不讲白话文,认为白话文鄙俗,不值一顾。因而这次“文白之争”是选准了目标,击中了要害,煞住了“封建鬼”猖獗一时的气焰。

开辟舆论阵地,活跃师专的学术空气和政治空气,是陈望道来到桂林师专所做的第三件大事。

1935年秋天,桂林师专中文科部分师生在教务长陈此生、科主任陈望道的倡议和支持下创办了《月牙》校刊。这份由夏征农主编的、师生通力合作的《月牙》校刊,密切配合当时国际、国内形势,办得极有生气。如在1935年11月16日出版的创刊号上刊登了陈大文的《最近的中日关系》、马哲民的《为什么要研究社会科学》等文章。在12月16日出版的第2期上刊登农康的《最近日本的危机》、一知(即夏征农)的《为什么要研究文学》、胡学林的《中国妇女解放问题》。陈望道《怎样负起文化运动的责任》这篇演讲稿也发表在第2期上。在1936年第3、4期合刊的“新年号”上曾发表了《一年来的国际政治》、《一年来的中国政治》、《一年来的中国经济》、《一年来的中国农村》、《一年来的中日问题》、《一年来的文坛》等一组总结回顾性的文章,对学生们分析当时的国内外形势很有启发。此外,《月牙》还先后出版了几期专辑,如在1936年3月出版了“抗日专号”,1936年5月又出版了“反文言文专号”(这是为了配合那次反文言文的斗争的)。《月牙》除大量刊登结合政治形势的评论外,还刊有戏剧、诗歌、小说创作等。《月牙》校刊的出版,对活跃师专的政治空气,激发师生的爱国热情以及繁荣当地的学术思想和文化艺术等方面都曾起过积极的作用。《月牙》虽是个内部刊物,但它在当年广西的文坛上确实是份有影响的期刊。

除《月牙》外,当时师专还有一份由陈望道亲自指导创办并由他命名的“普罗密修士壁报”。壁报负责人沈国华回忆说:“陈望道先生当时给了我许多鼓励,提高了我的信心。他还向我提出,作为一个编辑人员,不仅需要有一定的写作水平,更重要的是要能够虚心学习,有认真的钻研精神,同时还要能团结同学,不固执偏激。”陈望道在解释因何命名为“普罗密修士壁报”,而不直接称它为“普罗列塔利亚壁报”或简称它为“普罗壁报”时说:“若是在陕北,那样是可以的,然而在当前的桂林还没有这个条件。现在既以‘普罗密修士壁报’命名,谁能说不就可简称为‘普罗壁报’呢?”接着他又说,“普罗密修士是希腊神话中造福于人类之神。他曾从天上盗取火种带到人间,给人类以光明,又曾传授人们多种技艺,给人类以智慧。就这样,他触怒了天帝宙斯,被缚在高加索山崖,让神鹰每天啄食他的内脏,备受折磨而始终不屈。因此在欧洲古代文艺作品中,普罗密修士一直是个敢于抗拒强暴,坚持真理和正义,不惜为人类幸福而牺牲一切的英雄形象,受到人们最热烈的歌颂。目前中国也正需要光明,需要千千万万敢于为真理和正义而斗争的普罗密修士啊!我们要在桂林,要在广西师专点燃起光明的火把来,照亮全中国。我们广西师专的每个同学,都应成为敢于斗争,敢于坚持真理和正义的普罗密修士。”[8]这正是他所以命名刊物为“普罗密修士”的理由了。以后,沈国华同学就根据陈望道先生的这些意思写了壁报的发刊词。

壁报创刊不久,即在陈望道先生的倡议下展开了“关于中国社会性质问题”的论战,也就是轰动当时整个广西的“史托之争”。这场论争持续了将近两个学期,它将全校大部分师生划分成壁垒分明的两种观点的两个阵营。这次论战在广西曾产生了极为深远的影响。

当时,系主任陈望道先生为了让同学们更好地学习时事形势和提高同学们的思想认识,建议在壁报上刊登一则“中国社会性质问题研究专刊”的征文启事。征文启事一贴出,大批稿件如雪片飞来,表明全校师生都已动了起来,每个人都在认真思考着中国革命问题,正在关心、探讨着“中国往何处去”的大问题。来稿虽多,但观点大都集中在“史”、“托”两派上面。所谓“史派”的观点,即认为中国是半殖民地半封建社会,中国革命要走民主革命、反帝反封建的道路。另一派“托派”的观点则认为中国是资本主义社会,中国革命要走无产阶级专政、推翻资产阶级的道路。这是截然相反的两种不同观点,在当时争论得异常激烈。由于师生踊跃投稿参加论战,致使壁报、园地不断扩大。有的同学还自发组合集体写稿,甚至来不及等候编辑人员的审稿就自动张贴出去了。不久,广西师专竟成了壁报的海洋。研讨中国社会和革命出路问题的空前盛况,不但轰动整个广西,甚至波及海外。当时香港《星岛日报》的一位记者曾专程来桂林师专采访报道。一时在国内外流传着广西师专是马列主义的革命堡垒的说法。

在讨论过程中,马哲民曾于1935年12月向全校师生作了题为《怎样研究中国的经济结构》,副题为《关于本校同学讨论中国革命问题之中国经济性质问题的方法论的一个报告》。报告长达三个多小时,它以充分的论据和科学的论证,有力地驳斥了托派主观武断脱离实际的谬论。通过这次讨论,既激发了同学们对社会科学的兴趣和探讨革命真理的热情,同时也暴露了桂系势力企图利用托派打击革命师生的政治阴谋。对于托派的言论,陈望道总是针锋相对地予以揭露,甚至在课堂上指名道姓地进行批评,丝毫不留情面。

壁报在出了四期“中国社会性质问题研究”专刊后,眼看托派观点被驳得体无完肤,将完全失去市场时,一直坚持托派观点的郭任吾校长公然下令休战。陈望道闻知此事后,意味深长地对沈国华说:“这一阶段的任务已经胜利完成,来个打扫战场,休养生息一下,也未尝不可!”此后论战虽已告一段落,但校园并未就此平静下来。不久终于又导致了一场“史”、“托”两派争夺社团及学生会组织领导权的斗争。这场斗争双方也是壁垒分明,异常剧烈。在一次学生会干部的选举中,眼看“史派”和中间派的同学即将获得全胜时,持“托派”观点的同学竟然捶凳拍桌地大喊大叫,无理取闹,用尽种种手段来干扰会场,致使大会无法进行下去,郭校长又指使军训大队长跳出来强令宣布散会。自此之后,广西师专便再也没有任何学生会组织以及社团组织的任何活动,其根源就在于此。

陈望道在桂林良丰师专任职时,还积极扶植和倡导话剧这一新兴剧种。

“当时的桂林,还处于闭塞保守状态,没有什么文化活动,只有传统的桂剧占领着舞台,虽曾出现过文明戏,也已瞬息即逝,作为一种新兴艺术的话剧,是从陈望道等先进文化人士到来后,才开始在桂林这片荒芜的土地上传播和成长起来。陈望道虽然不是戏剧家,却是话剧的倡导者,在他的积极倡导和教务长陈此生的大力支持下,师生组织成立了‘广西师专剧团’,先后举行了两次盛大的话剧公演”[9]。

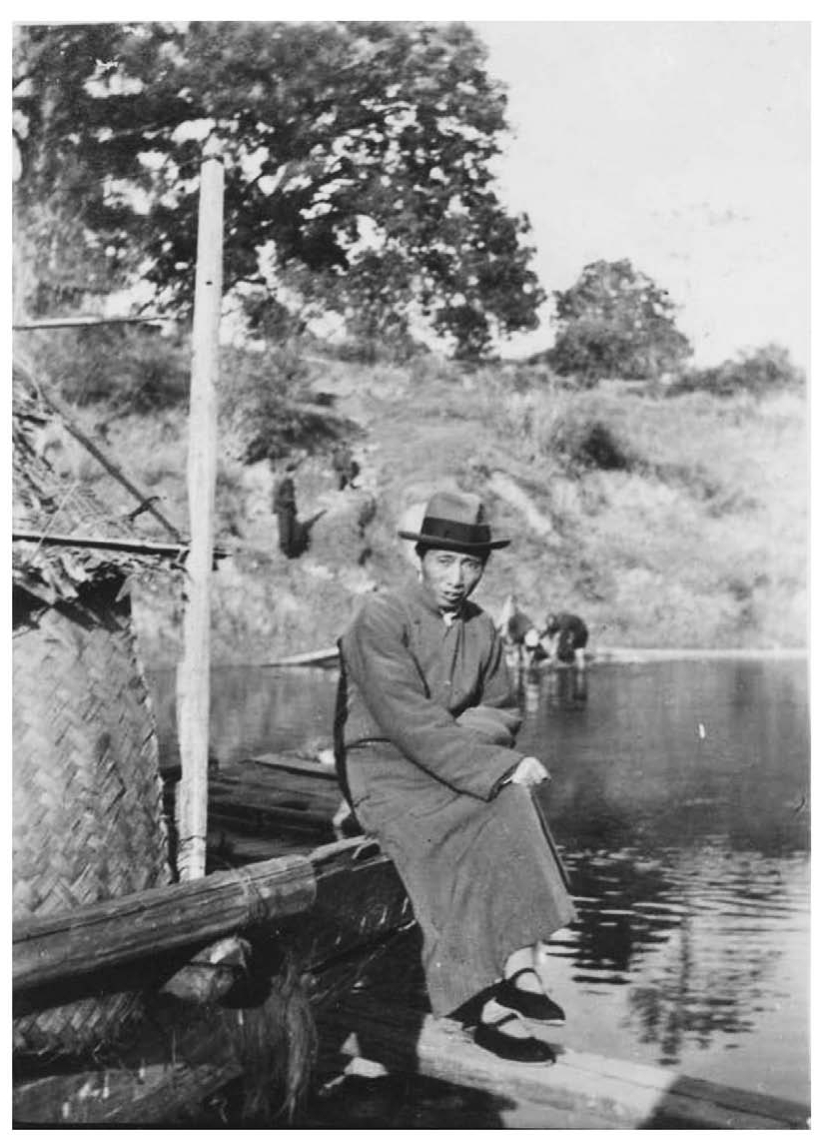

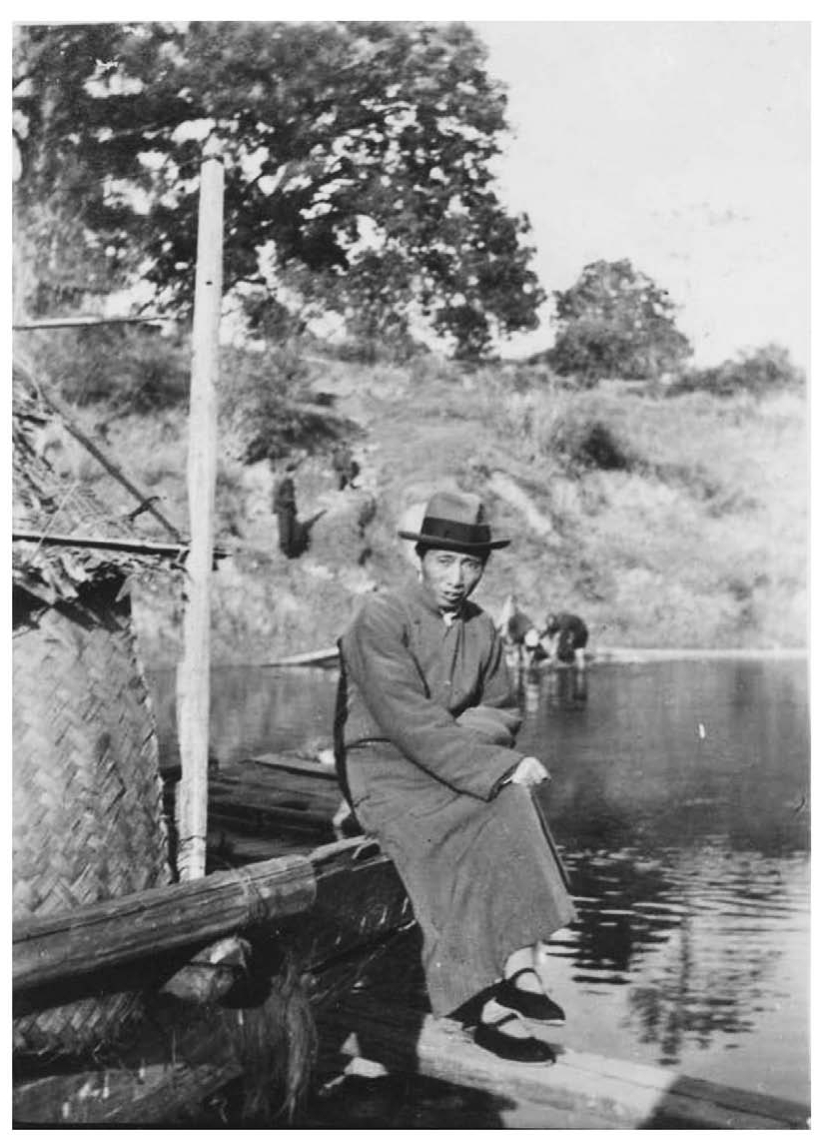

陈望道在桂林师专任教时留影(1936年)

第一次公演是在1936年1月,演出地点在第三高中礼堂,演出剧目为日本菊池宽的《父归》和欧阳予倩的《屏风后》。这是两个独幕剧,由祝秀侠导演,剧中主人公父亲一角由祝秀侠自己扮演。这是个脱离家庭、流浪在外、穷困潦倒的老人,二十年后在一个风雪之夜忽然回到家中,引起了家中巨大的波动和不同的反应,不得已他又带着内疚的心情凄然离去。祝秀侠演来十分逼真,显示出较高的表演才能。另一出《屏风后》是个讽刺剧,当时是为了配合“打封建鬼”运动而排演的。它通过打着“道德维持会”的幌子的父子俩玩弄女伶母女的卑鄙行径,有力地揭露和抨击了封建道德虚伪而丑恶的实质。这出由师生合演的独幕剧也取得一定的效果。

第一次公演取得成功后,陈望道为了使剧团得到更好的指导,特地函邀著名戏剧家沈西苓来广西师专担任教职。沈原在上海从事左翼戏剧运动,导演过《西线无战事》、《女性的呐喊》、《上海二十四小时》等进步话剧和电影,有着丰富的戏剧知识和导演经验。

第二次话剧公演是在1936年4月春假期间,演出地点为桂林中学礼堂。演出的剧目为苏联脱烈泰耶夫的《怒吼吧,中国!》和俄国果戈里的《巡按使》两个多幕剧。前者是以1924年6月发生于长江沿岸的“万县惨案”为题材,揭露了英国军舰在中国内河的强横逞凶,以及美国资本家对中国工人的残酷剥削。全剧长达九幕,场面宏大,人物众多,具有较强的斗争性和群众性。剧中人物全由学生扮演,演来十分逼真、精彩。

当时,为了做好公演的宣传,特地在1936年4月5日的《桂林日报》上以整版篇幅刊登了《师专剧团第二次公演特刊》,公布全体演职员名单,简介了两个剧目的剧情,陈望道的名字赫然挂在导演团上。另两位导演是沈西苓和祝秀侠。

作为广西话剧运动的起点,这两次公演产生了深远的影响。不久就出现了中学生的演剧活动。南宁地区也成立了“国防艺术社”,来桂林演出了田汉的多幕剧《回春之曲》。到了抗战期间,由于许多戏剧团体、戏剧作家和演员汇集桂林,更由于抗日救亡的宣传需要,话剧呈现了蓬勃发展的繁荣景象。但是追本溯源,仍需记起1936年由陈望道、沈西苓等先生倡导的“师专剧团”的两次盛大的话剧公演。正是这两次公演起到了播种和开拓的作用,推动了桂林乃至广西的话剧运动。

1936年夏天,广西爆发了闻名全国的“六一运动”。这是广东守将陈济棠发动的旨在联合两广地方军势力的一次反蒋抗日运动。其真正的目的是企图抑制蒋介石为挑起粤桂之间的磨擦,而采用的分化离间的卑劣手法。

日本军国主义在侵占我国东北三省之后,又将它的魔爪步步伸向热河、察哈尔及关内。民族危机在日益加重。蒋介石则继续采取对外妥协投降,对内镇压抗日民主运动的政策。在这同时又加紧策划一次又一次的反革命军事“围剿”,红军被迫开始两万五千里长征。在此期间,国民党营垒内部在民族危机的刺激下也曾出现过一些分裂。例如,在1933年11月21日爆发的“福建事变”,就是国民党十九路军领导人蔡廷锴、陈铭枢、蒋光鼐等人,在中国共产党的团结抗日的感召以及全国抗日运动的推动下,联合国民党内李济深等一部分势力,公开宣布抗日反蒋而发动的一次政变。当时在福建还成立了“中华共和国人民革命政府”。不幸的是“福建事变”于1934年1月宣告失败。

广西的“六一运动”是继“福建事变”之后的又一次政变行动。1936年6月1日,西南政务委员会和西南执行部正式集会,决议呈请国民政府及中央党部,并通电全国,吁请国民政府领导抗日。呈文的内容要义如下:

连日报载,日人侵我愈亟,一面作大规模之走私,一面增兵平津,经济侵略,武力侵略,同时迈进。瞻念前途,殷忧曷极。属部属会等,以为今日已届生死关头,唯抵抗足以图存,除全国一致奋起与敌作殊死战外,则民族别无出路。……切冀中枢毅然决然,从事抗战,用以至诚,吁请钧府钧部,领导全国,矢抵抗之决心,争最后之一着。国家不亡,公理不诬,则奋起景从者,必不仅属部属会也。时不我待,惟实利图之。迫切陈词,伫候明教。

6月2日,西南政务委员会和西南执行部乃根据这呈文的内容,通电全国,是为“冬电”。两日后,西南将领数十人,由陈济棠和李宗仁领衔,再度发出“支电”表示拥护,并誓率所部“为国家雪频年屈辱之耻,为民族争一线生存之机”!“冬”、“支”两电一出,全国震动,是为有名的“六一运动”。

不料蒋介石谋粤已久,反间工作做得十分有效,“六一运动”的发动,正好给了蒋介石以打击陈济棠的机会。这场运动在蒋的分化瓦解下自然很快便以失败告终。

“六一运动”虽告失败,但广西此时已经全省动员,大军十余万义愤填膺,皆勒缰以待号令。全省民众奋起,尤其是热血青年,而桂林师专的学生更是激昂万分,纷纷参加了学生军,投身于这一军事抗日反蒋运动中去。运动失败后,一部分学生转赴安徽等地。抗战爆发后,更有许多学生投笔从戎,参加了新四军和八路军,奔赴抗日前线。其中不少学生以后还加入了共产党,有些甚至壮烈地牺牲在反动派的屠刀下。

后来,桂系军阀见师专的学生运动愈演愈烈,十分惧怕,于是就在“六一运动”结束后,将桂林师专合并到广西大学文法学院。并校后一部分师专的师生从桂林迁往南宁。陈望道在并校后仍担任中文科主任。来到南宁后,陈望道等原先还想重整旗鼓有所作为。这年8月,他接受了陈此生先生的委托,利用暑假的机会特地回到上海,打算聘请一些教员前去广西大学执教。8月20日,他在上海用南山的笔名给陈此生的夫人盛此君去信时提到了这件事情:

请告诉此老:请教员的事我一到上海就进行,但事实上很多困难。许多人都不在上海。叶在苏州,施在——写到这里又忽然有一位作家任钧闯进来谈关于“国防文学”论争问题,——谈了三点钟,刚送任钧到电梯,又有一位作家许杰来谈了一二点钟,谈的也是“国防文学”,现在上海的文学界是手上也是国防文学,口上也是国防文学,今天又把我写信的——航空快信的时间强占了半天了,赶快接下去写罢——北平,后来知道新近又在青岛。沈也在北平,听说他已就北平大学职。我当即写信叫他们到上海来谈。叶已到,谈过两次,总不肯答应。理由是:(1)能力不够;(2)新起了房子。施曾对于我前发的信有复信,但那信是由丏尊转的,被丏尊看过,弄得不见了。据说里面是说如果我认为有意思,他可以来,但是有条件,那条件丏尊说不出来了。写信叫他,他还没有来。此外如西苓(他已就明星职,年底为止),如文宙,都见过,暂时都决定不能来。只有宗融、许杰两位很高兴来,只惜这是此老还没有决定的。还有一位数学教授很会写文章的刘薰宇也要我介绍。人不能如预期,奈何?起予也见过,他现在正在办光明半月刊,如果决定请,他或许可来的。他原是东华介绍,现在华已西行,当会直接介绍。

从信的内容看,广西方面要聘请的教员都是事先商定了的,但实际情形总不能如预期的那样理想和圆满。尽管如此,当年无论是广西大学还是桂林师专,都还是通过陈望道从各地聘请了一些有声望和影响的教员前去任职,充实那里的力量。沈西苓、许幸之和施存统等都是。还有当年随他一同前去的夏征农、祝秀侠等。许幸之至今还保存着当年由陈望道签发的聘书哩!

陈望道在桂林良丰及南宁等处执教与从事文化活动的同时,还坚持语文科学的学术研究。他的力作《修辞学发凡》一书于1932年出版后便将研究重点转移到文法学上来。多年来他一直打算写一本白话文的文法学书。他曾为此搜集了大量的语言材料,制作了整箱整箱的卡片,以供研究分析。所记语言材料除了从书籍中撷取外,还深入到群众实际生活中,从茶馆、酒肆、戏曲舞台以及日常生活的口语中去广泛搜罗。他是一位真正的语言学家,因而对一些语文现象十分敏感。一次他偶然听得几个工人为堆放木材发生争吵,从中听到“乱七八糟”、“横七竖八”等几个带数字的词语,由此而联想到“七嘴八舌”、“七零八落”、“七上八下”、“杂七杂八”等一连串类似的结构。尽管他学识渊博,但却不耻下问,他常虚心地向盛此君求教当地的方言。为此曾有人风趣地称盛此君为教授的教授。他对广西地区的方言的组织结构非常感兴趣,譬如,普通话说“先走”,广东话便说“走先”。还有一些方言,如“杭八郎”、“顶呱呱”、“落楼”、“落水”、“走人”等,对他来说既新鲜又十分有趣。他曾幽默地对同学说:“我初到学校时,听到‘落楼’二字,大吃一惊,以为这是在说要掉下楼去。此外,不说‘下雨’,而说‘落水’,仿佛雨是倾盆倒下的。从这些用语来看可以说明两广人是喜欢夸张的。”他十分欣赏广东话将男女之间的恋爱说成“拍拖”,认为这两个字用得非常确切。他在以后与人讨论文法问题时曾多次引用这些例证。他还饶有兴趣地注意观察广西的一些生活习俗,见到当时男同学中多半穿着一种有绊带的布鞋,曾半开玩笑地说:“你们广西人真是男女不分穿着平等!这种有绊带的鞋子在上海只有妇女才穿,男子穿了恐怕要笑掉牙的!”他的打趣,引得同学们哄堂大笑。

陈望道在广西的两年教书生涯既严肃紧张,又充满浓郁的生活情趣。

“作为广西桂林师专校址的雁山公园,原是清代临桂乡绅唐子实的别墅,后为两广总督岑春煊购得,民国成立后,岑某又将它捐献归公。因岑某系广西西林县人氏,故该园又名西林公园。园中有山,有洞,有溪流、湖泊,有涵通楼、梅厅、水榭、棋亭等古典建筑,有参天的相思树,有冷艳的梅林……整个构筑被视为‘大观园’的一角。徜徉其间,颇能引人遐思。”[10]

“学校为安排好陈望道、邓初民等教授的生活,还特地建造了两座具有民族风格的楼房给他们居住。这两座楼房全为木质结构,红色油漆,仅有离地数尺的一层楼面,实为平房,楼中间为一宽敞的客厅,两边有住房数间,均为两室套间,前后窗棂装上明亮的玻璃,四周走廊绕以绿色的栏杆,典雅而朴素。陈望道等教授住的楼房建在山麓的绿树丛中,地势颇高,面对明净的碧云湖。湖滨为一石铺路径,路旁长有两株浓荫蔽日的相思树,每当秋风乍起,红豆散落之时,便有那些多情的男女来此觅取红豆以寄相思。”[11]

陈望道来到广西后便将学校安排他们居住的那所楼房命名为“红豆院”,又因当年在那儿任教的多系单身独居,许多已婚的教员也都未带家眷,于是大家又把这个院子称作“相思院”。那些原来并无名称的岩洞和流贯园中的一条清澈小溪,也都被一一命名为“相思洞”、“相思溪”了。以后每当教务长陈此生的夫人盛此君前来探望大家时,总要笑着说她的到来扰乱了大家的相思。课余空闲时,教员们就常来小溪里游泳或划船。每到傍晚大家便三三两两地来到院子里散步。良丰师专附近常有一个女孩出来叫卖荸荠,陈望道便送她一个雅号——“马蹄皇后”。这是因为“荸荠”在广西又称“马蹄”的缘故。逢上周末或节假日,他们或是结伴进城上西湖酒家去,一边小酌,一边听戏;或是在“家”自己动手改善伙食。陈望道当年还有一道拿手的名菜,称为“神仙鸡”(也叫纸包鸡)。这道名菜的烹调方法是:先用黄酒将鸡浸泡多时,并佐以葱姜等调料,然后用一百张报纸送入炉内将鸡慢慢烩熟。此时,鸡的全身已呈金黄色,香气扑鼻。食用时鲜嫩可口,非常诱人。

由此可见,陈望道等在桂林师专的生活是异常多姿多彩的。他们是一个既具有高尚的革命情操,又极其懂得生活的爱国知识分子群体。

桂林师专自1936年下半年合并到广西南宁的广西大学文学院后,因为受到桂系势力的直接控制,政治上日益转向右倾,进步力量大大受到抑制,陈望道等许多进步教员再也无法在那里继续任教下去。1937年抗日战争全面爆发,陈望道便立即动身回到上海。

【注释】

[1]林志仪:《陈望道先生在桂林——忆雁山往事》,载《新文学史料》1989年第3期。

[2]同上。

[3]陈望道:《怎样负起文化运动的责任》,载《月牙》第2期,1935年12月16日,或《中国文化》研究集刊第1辑,复旦大学出版社。

[4]同上。

[5]同上。

[6]陈望道:《怎样负起文化运动的责任》,载《月牙》第2期,1935年12月16日,或《中国文化》研究集刊第1辑,复旦大学出版社。

[7]同上。

[8]沈国华:《回忆陈望道先生在广西师专的二三事》。

[9]林志仪:《陈望道先生在桂林——忆雁山往事》,载《新文学史料》1989年第3期。

[10]林志仪:《陈望道先生在桂林——忆雁山往事》,载《新文学史料》1989年第3期。

[11]同上。