-

1.1首版序

-

1.2好学力行的教育家——《陈望道传》再版序

-

1.3○一 故乡

-

1.4○二 家庭

-

1.5○三 童年与少年时代

-

1.6○四 男儿立志出乡关

-

1.7○五 东渡扶桑

-

1.8○六 投身“五四”新文化运动

-

1.9○七 “四大金刚”的冲击

-

1.10○八 浙江“一师”风潮

-

1.11○九 《共产党宣言》的第一个中文全译者

-

1.12一○ 编辑党的机关刊物《新青年》

-

1.13十一 创建中国共产党有他一功

-

1.14十二 中国工运史上应有他的地位

-

1.15十三 浙江“一师风潮”与中国 第一个马克思主义研究会

-

1.16十四 未参加中共“一大”的缘由

-

1.17十五 中国妇女解放运动的倡导者

-

1.18十六 旧式婚姻制度的丧钟

-

1.19十七 从事新文化教育事业

-

1.20十八 走在反帝反封建前列的上海大学

-

1.21十九 中华艺术大学校长

-

1.22二○ 筹建大江书铺

-

1.23二一 《修辞学发凡》的问世

-

1.24二二 重建家庭

-

1.25二三 在救亡运动中

-

1.26二四 艰苦卓绝的文化反“围剿”斗争

-

1.27二五 发起“大众语”运动

-

1.28二六 创办《太白》半月刊

-

1.29二七 桂林师专的岁月

-

1.30二八 组织上海文化界抗日联谊会

-

1.31二九 影响深远的中国文法革新讨论

-

1.32三〇 任教在嘉陵江畔的复旦大学

-

1.33三一 新闻教育事业的创举

-

1.34三二 “潜庐”星火

-

1.35三三 迎接新世纪的曙光

-

1.36三四 在百废待兴的日子里

-

1.37三五 新复旦的首任校长

-

1.38三六 在新中国的政治舞台上

-

1.39三七 风雨同舟 肝胆相照

-

1.40三八 饮水思源颂党恩

-

1.41三九 知识分子的甘霖

-

1.42四〇 倡导科研和新学风

-

1.43四一 语文革新的旗手

-

1.44四二 复旦师生的贴心人

-

1.45四三 情满复旦园

-

1.46四四 寄托

-

1.47四五 在“文革”风暴中

-

1.48编后记

1

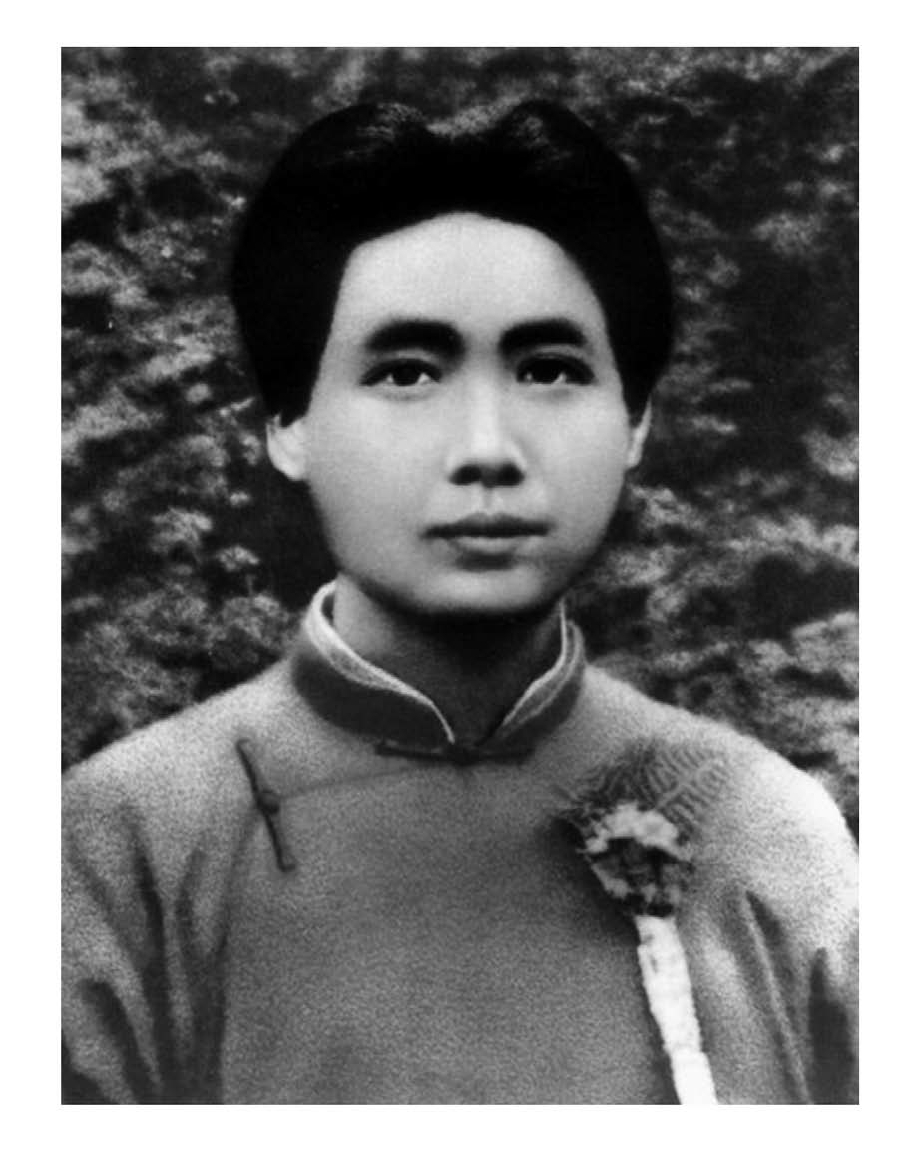

陈望道传