-

1.1中国基层社会秩序演变轨迹述略

-

1.2前 言

-

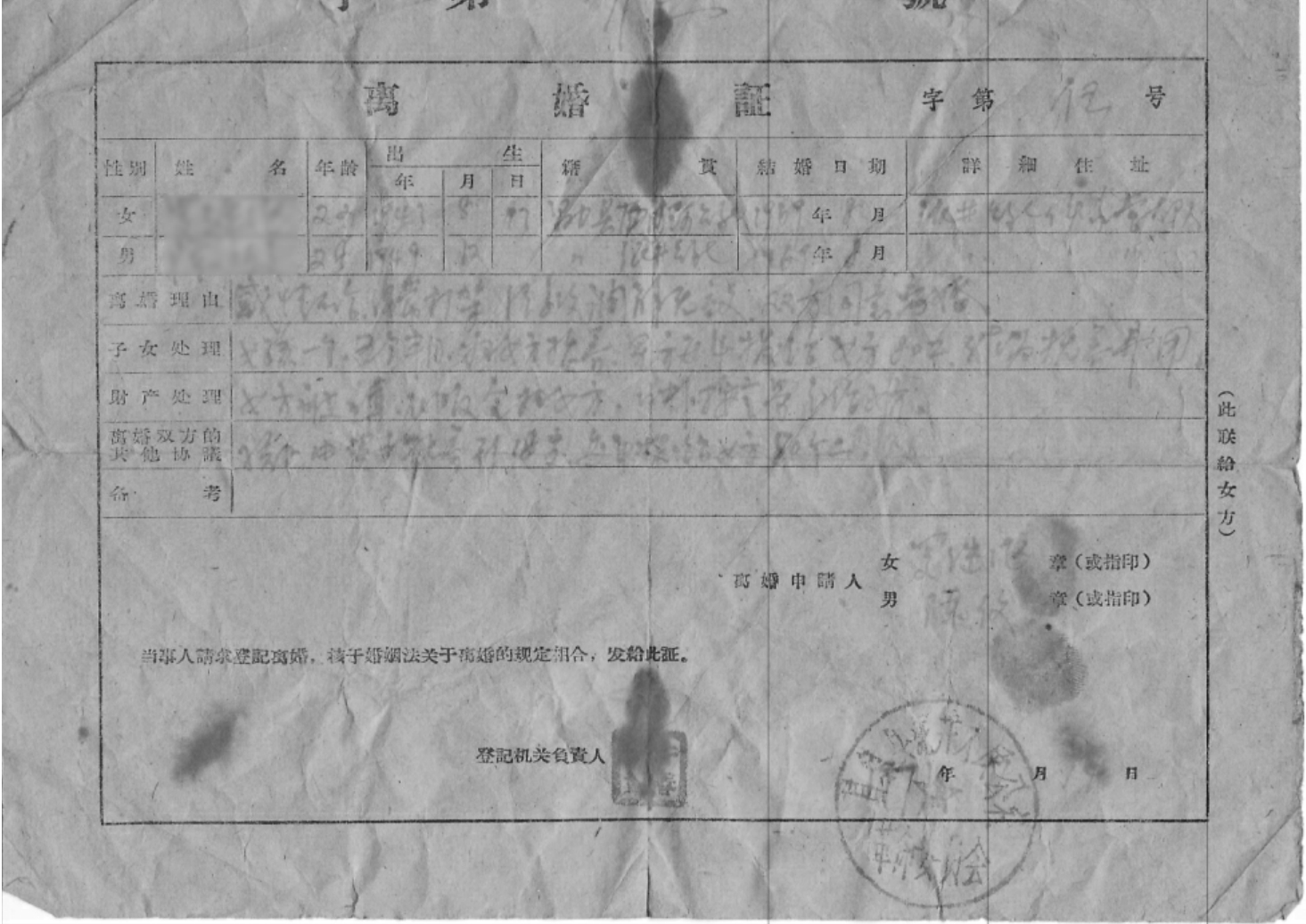

1.3序论:昌黎县侯家营文书所见

-

1.4第一编 政 治

-

1.4.1第一章 村庄政治进程与社会变迁(1900—1980)

-

1.4.1.1第一节 传统村庄权力结构的瓦解与新秩序重建(1900—1949)

-

1.4.1.2第二节 村庄权力的社会主义改造

-

1.4.1.3第三节 政治运动冲击下的华北乡村社会

-

1.4.1.4第四节 小人物的故事与国家的历史

-

1.4.2第二章 国内国际政治形势与村庄的日常生活

-

1.5第二编 社会经济

-

1.5.1第三章 农业

-

1.5.1.1第一节 粮食作物

-

1.5.1.2第二节 经济作物与其他作物

-

1.5.2本章小结

-

1.5.3第四章 副业

-

1.5.3.1第一节 历史上的“附业”

-

1.5.3.2第二节 新中国成立后的副业发展

-

1.5.3.3第三节 从“附业”到“富业”

-

1.5.3.4本章小结

-

1.5.4第五章 收益分配与生活水平

-

1.5.4.1第一节 收益分配

-

1.5.4.2第二节 村民的收入和消费

-

1.5.4.3本章小结

-

1.6第三编 人口与社会交往

-

1.6.1第六章 人口与社会变迁

-

1.6.1.1第一节 村庄人口概况

-

1.6.1.2第二节 人口自然变动与社会变迁

-

1.6.1.3第三节 人口流动迁移与社会变迁

-

1.6.1.4第四节 人口结构与社会变迁

-

1.6.1.5本章小结

-

1.6.2第七章 乡村的对外交往

-

1.6.2.1第一节 对外交往的相关因素

-

1.6.2.2第二节 乡村的对外政治交往

-

1.6.2.3第三节 乡村的对外经济交往

-

1.6.2.4第四节 个人的对外交往

-

1.6.2.5第五节 关系与礼物

-

1.6.2.6本章小结

-

1.7第四编 乡村社会保障

-

1.7.1第八章 社会优抚与社会救助

-

1.7.1.1第一节 社会优抚

-

1.7.1.2第二节 社会救助

-

1.7.1.3本章小结

-

1.7.2第九章 医疗卫生变迁之路

-

1.7.2.1第一节 1949—1969:乡村卫生事业的初步开展

-

1.7.2.2第二节 中国模式:合作医疗走进乡村

-

1.7.2.3第三节 曲折发展:从合作医疗到自费医疗

-

1.7.2.4第四节 回归与新生:走向新农合

-

1.7.2.5本章小结

-

1.8第五编 村落的日常生活

-

1.8.1第十章 乡村教育状况

-

1.8.1.1第一节 正规教育

-

1.8.1.2第二节 业余教育

-

1.8.1.3本章小结

-

1.8.2第十一章 乡村女性的发展

-

1.8.2.1第一节 乡村女性经济地位的变化

-

1.8.2.2第二节 乡村女性的受教育水平

-

1.8.2.3第三节 乡村女性的政治参与

-

1.8.2.4第四节 乡村女性日常生活的变化

-

1.8.2.5本章小结

-

1.8.3第十二章 公社时期进入乡村的新式传播媒介

-

1.8.3.1第一节 文字媒介——报纸、杂志、书籍和各类宣传材料

-

1.8.3.2第二节 声音媒介——广播

-

1.8.3.3第三节 影像媒介——电影

-

1.8.3.4本章小结

-

1.9附 录

-

1.9.1附录一 各章相关表图

-

1.9.1.1第一章 附录

-

1.9.1.2第四章 附录

-

1.9.1.3第六章 附录

-

1.9.1.4第八章 附录

-

1.9.1.5第十章 附录

-

1.9.1.6第十一章 附录

-

1.9.2附录二 访谈记录内容明细

-

1.9.3参考文献

1

侯家营:一个华北村庄的现代历程