第二节 中国模式:合作医疗走进乡村

现在,呈现在读者眼前的是1977年的一份卫生战线挑战书。

挑战书[104]

碣石山下红旗飘,南海之滨战鼓敲。抓纲治国号角响,百万工农齐踊跃。卫生战线不示弱,大干快上干劲高。六二六节日将到来,南赛区又来下战表。

西赛区,北赛区,如有勇气把名报,除上次竞赛条件外,以下几项六二六前把喜报。

宝书五卷要读完,联系实际搞批判,搞好思想革命化,一人顶上两人干。建房任务虽然大,各项任务超额完。建好各项规章制度,认真落实不虚传。

为什么人的问题解决好,二百五十张家庭病床定建全。组成三个下乡手术队,相互配合搞协作,“政治与业务”、“红与专”、“防与治”三个关系要摆正。马列主义作指引,“抓纲治国”做贡献。

卫生革命要搞好,合作医疗要领先。资金筹措百分之九十五,三类队全部消灭完。卫生院恢复土药厂,三土四自摆在前。管理好现有中草药,全部荒地要锄完。

卫生防疫最重要,苦干大干变面貌。分院、卫生院建好一个高标准卫生村。百分之九十粪场村外迁,水井百分之百搞消毒,三个工委新改水井一百八十眼。百分之百厕所要灭蛆,苍蝇密度要大减,肠道门诊健全好,各种传染病控制不流传。

普及妇幼保健室,治愈百分之六十宫颈糜烂,消灭所有空白村,全部产包要装完。计划生育更抓紧,各项措施都健全。手术送到炕头上,各项指标要领先。

是英雄,是好汉,实际行动比比看。六二六前看结果,不夺第一心不甘。

南赛区,1977年6月

为了搞好卫生革命,迎接6月26日的到来,1977年昌黎县举行了卫生战线竞赛活动,这份南赛区(新集、刘台庄、泥井)的挑战书,涉及了思想指导、合作医疗、卫生防疫、妇幼保健等多项内容,再现了当年卫生战线上大干争先的场面,这些都是本节将要讲述的内容。

一 合作医疗的初步开展与制度设计

农村合作医疗制度正式出现于20世纪50年代的农业合作化时期,60年代末、70年代在全国农村大面积普及,80年代初走向衰落。它是一种在村庄范围内由集体经济和个人筹资为参加者提供预防保健服务,并在成员之间互助共济、分担医疗费用风险的医疗卫生保健制度。

20世纪50年代,中国农村绝大部分村民基本处于国家社会福利体系之外,新政权下的农民依然面临病而不治、病而难治的困境。这是从农村走出来、与农民有着深厚感情的毛泽东所不能容忍的,也与他一直存有的理想社会模式相悖。因此,1955年当农民依靠自己的智慧创造出合作医疗制度时,很快便得到毛泽东的肯定与支持,他更是在1968年亲自做出了推广湖北省长阳县乐园公社办合作医疗经验的批示,不久在中国农村几乎每个生产大队都有了自己的合作医疗站。合作医疗逐渐成为中国乡村的一幅特别图景。

(一)实行合作医疗,培养半农半医

1955年春,山西省高平县米山乡联合保健站最先实行“医社结合”,采取社员出保健费与合作社公益金进行补助相结合的办法建立起了合作医疗保健制度。1956年,河南省正阳县王庄乡团结社依靠合作社集体经济的力量也办起了社办合作医疗,这是第一次正式称为合作医疗制度[105]。这种“合医合防不合药”的医疗制度在某种程度上说,是中国农民面临看病难窘境时的自发性创造,并很快从自发的诱致性制度走向政府引导的强制性制度。在接下来的“文革”时期,农村合作医疗得到了大面积普及。

1965年6月26日,毛泽东发出了“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示,该年秋昌黎县走上了实行合作医疗的第一步——培养半农半医[106]。当时大队领导班子选拔半农半医的条件首先是被选者要有为人民服务的思想,其二是政治出身好。侯增明是侯家营第一个参加半农半医培训的女青年,其父侯大祥历任大队长、治保委员会副主任等职,家庭成分是根正苗红的贫下中农。18岁的增明沉稳又不失伶俐,颇得乡亲们夸奖。此外,作为女孩子,还可学习新法接生技术,响应了上级关于各大队培养卫生员和接生员的要求[107]。培训完毕侯增明回队行医,但此时社员看病需按实交费,集体未提供任何补贴,因此尚不属合作医疗范畴(尹英、叶盛文,07-11-21)。

从1965年到1982年,侯家营大队先后培养了五名半农半医:侯增明、陈百林、陈艳华、侯义成和叶盛榜,半农半医是继农业社保健员、卫生急救员和基层防治员后,农村培养的第二支卫生力量,农村卫生条件的改观和医疗技术的进步很大程度上反映在他们行医治病的过程中。他们逐渐成为农村实行合作医疗的主体力量和农村医疗卫生事业发展的重要一环。

1968年,全国掀起了大办合作医疗的第二个高潮,昌黎县正是在这次高潮时开始倡行合作医疗制度[108]。1969年侯家营正式实行合作医疗[109],大队专辟了一间厢房作为合作医疗室。医疗室条件相当简陋:一张桌子、几把椅子、几只凳子,桌上放置碘酒、红汞等外用药剂和酒精、针具等基本器械。一只从大地主家没收来的大立柜成了医疗室的药柜,墙角的土炕是病人检查身体、打针输液的地方(陈百林,08-07-26)。从1969年初到1982年底,大队合作医疗室存在了13个年头,侯家营的合作医疗制度也走过了13年时光。

(二)合作医疗的制度设计

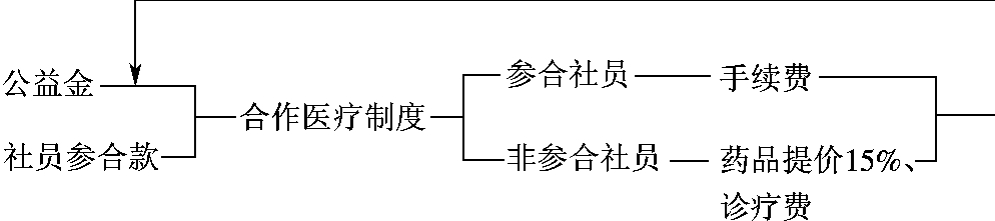

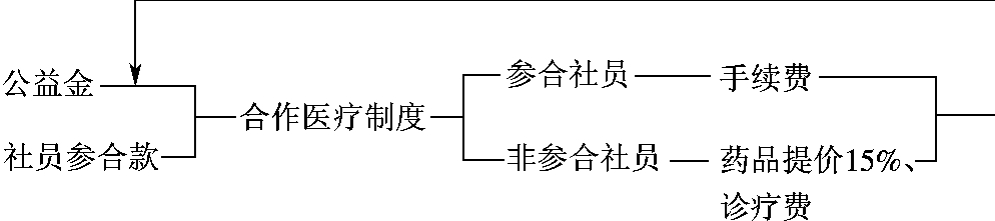

合作医疗制度是公社体制下自成一体的制度系统,包括了赤脚医生(合作医疗的实施主体)、管理组织、实施条件与硬件设施(资金、药品、基本医疗器械、保健室)等系统。合作医疗在运行过程中逐渐形成了一套细致完善、行之有效的规则体系,具体来说,这套体系包括合作医疗的组织管理、资金的筹集使用、报销程序与报销标准的确立、药品买卖以及赤脚医生的培训、上岗和管理等。合作医疗在侯家营和中国其他乡村的有效推广有赖于合作医疗相对严密的组织系统和较为规范的制度设计。

泥井公社成立的贫下中农合作医疗管理委员会统一领导下辖各大队合作医疗事务。侯家营村合作医疗的具体事务则由大队干部、赤脚医生和贫农组成的侯家营合作医疗管理小组负责[110],这种干部、贫农和赤脚医生三结合的原则体现了合作医疗为贫下中农服务的本旨特色。作为农村基层卫生人员的赤脚医生是最主要的执行者(也即村民所说的经手人)。除赤脚医生外,大队医务室通常还有专人司药,王景星、田伯文、侯大良、叶盛榜等都曾担任这一任务[111]。另外,每个大队还要求有一两名女接生员,侯家营大队负责接生的主要是侯增明和张桂兰[112]。

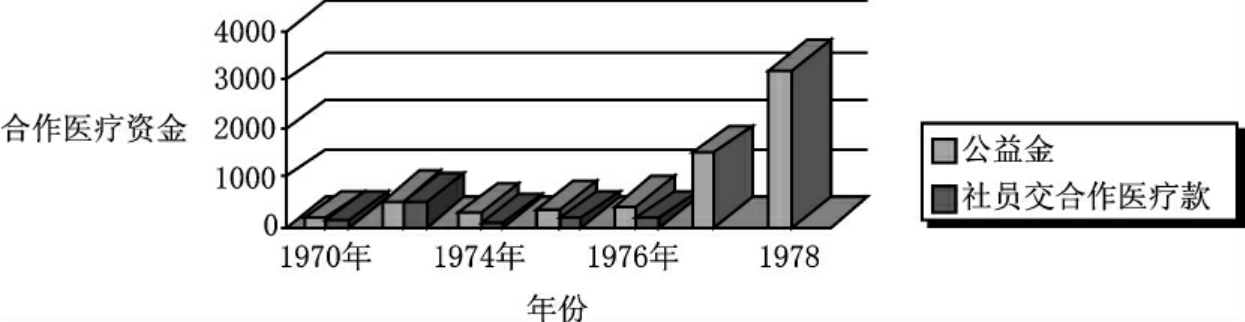

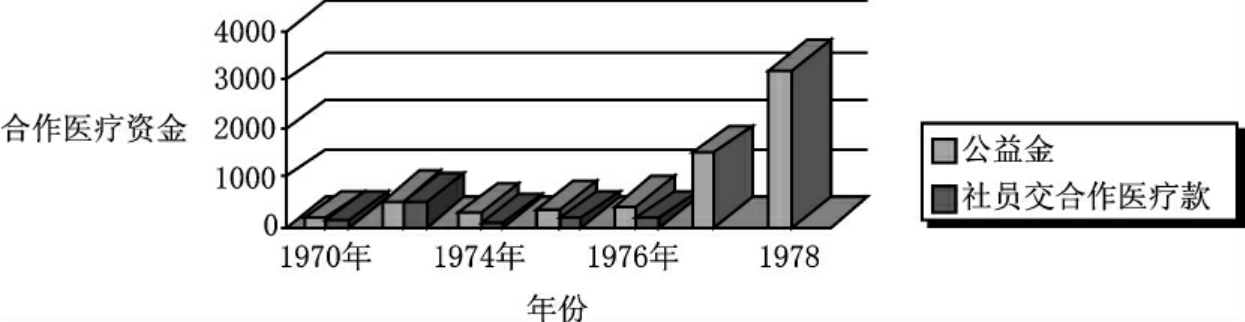

资金的筹集与开支情况直接关系合作医疗的运行绩效。社员按照自愿原则参加合作医疗,大队一般从社员收入中提取0.5%~2%作为合作医疗款,五保户和烈军属参合费用由大队和生产队公益金中支出。集体公益金和社员参合款标准的确立以上年合作医疗收支及该年集体公益金预算情况为依据[113]。70年代初侯家营合作医疗运行顺利,1976年后参加合作医疗的社员日渐稀少,合作医疗款基本由公益金支出维持。图9.2系1970—1978年侯家营合作医疗资金筹集情况,由该图可以看出合作医疗实施过程中集体公益金与社员缴费比例的变动。

图9.2 侯家营合作医疗资金筹集概况(1970—1978年)

说明:1978年生产队公益金支出为每队1000元,共计3000元,包括医疗款与演电影款。

资料来源:《侯家营文书》,根据1970—1978年侯家营大队往来登记簿、大队往来单据及医疗卫生综合资料得出。

合作医疗实行专款专用,收支有账(图9.3)。赤脚医生要做到看病有登记,取药有处方,收费有手续,账目要及时核算,日清月结,定期公布。账册收支记录必须与处方、单据记录相符,否则不予下账,公社卫生院和合作医疗管理委员会不定期抽查(图9.4)[114]。这种严格的账目管理和监督约束机制,在很大程度上杜绝了合作医疗的实施与管理人员可能会发生的败德行为,保证了制度的有效实施。

图9.3 合作医疗资金筹集与支出图示

图9.4 合作医疗现金收入单据

资料来源:《侯家营文书》,J-70-11,1970年9月大队凭证

报销标准与报销程序也是合作医疗制度设计的重要内容。《侯家营文书》中大量的合作医疗账目、单据与处方记录基本涵盖了侯家营合作医疗报销制度的相关情况,以下为简要说明:参加合作医疗的社员看病,除慢性病、接生等特殊情况外,诊疗费与药费全部报销,只收5分钱手续费,社员指名要药不予报销(图9.5)[115];赤脚医生要严格控制用药,每次最多为两天药量;慢性病(如慢性支气管炎、高血压、心脏病等)患者报销20%的药费,急性病、新发病、传染病医药费用一般全部报销[116];对先天畸形、生理缺陷和拔牙、补牙、打架斗殴、服毒、因公致伤等所需开支一律不予负担[117]。“社员因公负伤需住院者持住院证明,集体承担一切费用,需陪住者工分、饭费由集体负担”,五保户药费由公益金承担[118]。

在公社体制下,卓有成效的监督约束机制、系统的账目管理制度以及严格的报销制度形成了一套严密的制度规则体系,这些机制相互协调,大大降低了合作医疗实施过程中随时可能出现的机会主义行为和道德风险,保障了合作医疗的有效实施。可以说,这套制度体系是公社时代合作医疗制度的一大创造和一大特色,在下述新型农村合作医疗制度的规则设计中可以发现它们的影子。当然,工作医疗在运行实施中也产生了诸多问题,并最终走向解体。这一点将在下文具体阐述。

二 乡村卫生事业的继续探索

公社时代合作医疗的开展正是出于农民防病治病的需要,其基本任务有二:治未病—为农民提供预防性服务;治病—基础医疗和疾病治疗服务。

(一)疾病谱与药品统计

《侯家营文书》中保留了大量的处方笺、药品买卖和报销单据,这批资料与口述史料相结合,大致可以统计出卫生室药品种类和村民的疾病谱,使读者能更好地了解该时期侯家营的医疗卫生状况。

在侯家营,各种肠胃症、呼吸病是较为常见的疾病,当时也有心脑血管疾病和中风患者,但尚不多见。冬春季节为支气管炎、支气管哮喘、肺炎和伤寒感冒的高发季节,夏秋社员经常得的是急性肠胃炎、肠炎、细菌性痢疾、疟疾等,间有中暑、食物中毒患者,在《侯家营文书》医疗卫生类资料中出现过的急性胃炎、急性阑尾炎、急性胰腺炎和急性淋巴腺炎等急性病症多发生在夏秋之际[119]。

图9.5 合作医疗处方笺两例

资料来源:《侯家营文书》,L-70-8,1970年10月大队保健室处方笺;L-71-6,1971年4月大队保健室处方笺。

老年社员的常见病症有高血压、肾炎、便秘、支气管炎、哮喘以及由此引发的咳嗽、咳血、气喘等,麻黄素、氨茶碱等治疗支气管哮喘的药物和双氢克尿噻一类的利尿药在老年人处方上占有很大比重;孩子则常受小儿肺炎、麻疹、蛔虫病和婴儿腹泻之苦,婴儿胺、小儿退热片、小儿止咳糖浆、宝塔糖等用量较多。除各类季节病外,妇女常患的是妇科炎症和经期病症,一般由女赤脚医生治疗,消炎丸、延胡索和各种普通消炎抗菌药是女性社员的常开之药。

当时常用药品大致可划为如下几类。

1.抗菌类药品

在侯家营的处方笺和药品购买单据上,出现最多的当属各类抗菌药品了,如青霉素、链霉素、氯霉素、磺胺噻唑(ST)、呋喃唑酮(即痢特灵)等。社员发烧、发炎一般使用这些抗菌药品,搭配阿司匹林、解热止痛片、扑热息痛等进行治疗。

2.肠胃病症常用药品

当时社员患胃肠类疾病的很多,因饮食条件差、卫生条件简陋引发的消化不良、肠胃炎、便秘、痢疾等较为流行。常用药品有木香顺气丸、槟榔四清丸、香砂养胃丸以及莨菪、食母生、止痢片等。

3.镇咳化痰平喘类药品

支气管炎、哮喘是成年社员的常见病,小孩因风寒、细菌入侵等易感染肺炎,加之季节交替时期感冒频繁,因此在侯家营医疗资料中用于止咳化痰平喘的药品较多,如咳必清、非那根、麻黄素、喘可宁、哮利平以及通宣理肺丸、二母宁嗽丸等。

4.解热镇痛类和消炎抗风湿类药品

在生产生活中,因发热、上火引发的头痛、牙痛、神经痛和各种炎症是社员最常见的毛病,因此解热镇痛类药品使用量很大,常用解热镇痛药有阿司匹林、安乃近、解热止痛片、去痛片等。消炎抗风湿类药品主要有消炎粉、保泰松、氢化可的松、抗炎灵、炎得平等。

5.中枢兴奋药和安神镇惊药

在医务室处方笺上经常出现的中枢兴奋药有可拉明、咖啡因、回苏灵等,主要用于缓解村民呼吸衰竭、呼吸受抑等;安神镇静类药品有巴比妥、苯巴比妥(鲁米那)、氯丙嗪、利眠宁、奋乃静等,主要用于癫痫、癔病、神经失调以及心血管疾病患者。

6.其他药品

处方笺上出现较多的利水消肿类药品是双氢克尿噻、安苯喋定和氨茶碱,开此类药品的多为老年社员。止血药(仙鹤草、维生素C等)以及肾上腺皮质激素(如氢化可的松、强的松等)的使用也较为广泛。十滴水、人丹、藿香正气水是为社员夏季劳作准备的解暑药[120]。

医务室所需药品,通常由赤脚医生从昌黎县医药批发点或泥井公社合作医疗服务站以批发价格买入,多为消炎抗菌、解热镇痛一类的便宜药。50多岁的刘继先和侯永民经历了公社时代的合作医疗制度,他们并不认为合作医疗在药品供应上有多大的优越性,“头疼脑热去拿个药,就这么个表示事儿”,“给的也不多,就一天两天的”,但是这些便宜药的治疗效果却得到了他们的一致认同与肯定(侯元民、刘继先,07-11-24)。

(二)从治已病到治未病

在1950年和1952年先后召开的第一、第二次全国卫生会议上确立的“面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合”的原则是接下来三十年间我国医疗卫生事业的四项指导原则,其中强调预防为主、治疗为辅,正是契合了传统中医治未病的理念。事实上,实行合作医疗的几十年间,中国大量的人力、物力和财力更多地投入了到预防环节而非医疗部门。合作医疗的一大特点即纳入公共卫生服务,注重预防保健和基础医疗两个层面。

合作医疗时期卫生运动的重点由前期的“除四害”转到“两管五改”(管水、管粪、改井、改厕、改圈、改灶、改环境)和治理“三废”(废气、废水、废物)上。每年春节、4月上旬、“五一”、“六二六”及“十一”期间,昌黎县都会开展卫生突击运动[121]。赤脚医生会结合卫生运动的开展适时向村民宣传卫生知识,以提高村民疾病防治意识。

陈百林对公社时期全民爱国卫生运动的开展至今记忆深刻:

冬天一过,到春天了开始开展爱国卫生运动,就开始打扫卫生,环境各方面的清理干净、搞卫生,完了刷墙、打药,是吧!重点的你像生产队的猪圈,那时候一家一家的没有,都是生产队的,那时候就打上消毒水,用喷雾器都喷了,那时候经常性地干这个。(陈百林,07-11-22)

昌黎县继续组织医务人员开展计划免疫工作,侯家营的卫生防疫和预防接种工作得以系统展开。从1970年起大队每年上缴泥井公社医疗站一定数目的合作医疗资金,由公社统一发放防疫药械[122]。县防治院和公社卫生院设立了疫情报告组,培训了疫情报告员,重点对农村疫病进行监控防治[123]。在县防疫站积肥人员的帮助下,侯家营还进行了高温积肥的试验(侯永民、刘继先、侯振春,07-11-24)。本着中西结合、自力更生、勤俭办医的原则,本地药草继续被纳入疫病防治体系,如1976年地震后侯家营大队赤脚医生为群众熬制马蜂菜汤以预防流感(尹英,07-11-21)[124];1977年唐山地区卫生防疫站发动群众采集杨树花做成水丸以预防痢疾[125]。

中国共产党在革命年代确立的群众路线,在几十年后的建设年代依然发挥了相当的作用。在全民参与卫生运动的过程中,村民们增长了卫生知识,开始注意如何才能减少疾病的发生,在日常生活中他们也会倾向于改变不良习惯。更为重要的是,预防行为的意义要远大于治疗行为,它符合中国广大的劳动人民“不要求治疗,而是要求不生病”[126]的最低层次的需求。“预防为主”不仅要防止小病拖成大病,更是要遏制可能出现的疾病。厕所改良、水井消毒、粪场外迁、换灶打井,使得乡村的垃圾粪便和饮用水得到了有效管理,减少了疾病的传播途径,改善了农村的人居卫生。到20世纪70年代,除夏秋季节社员偶染疟疾、1975年村里出现两例传染性肝炎外[127],侯家营的流行性传染病得到了很好的控制。今天中国人的疾病谱中传染病已经降至次要地位[128],可以说公社时代公共卫生运动与合作医疗的开展功不可没。

(三)巡回医疗和妇幼保健

在广大农村实行合作医疗、培养半农半医是扭转城乡医疗卫生资源不均衡现象、缓解农村缺医少药现实的方式之一。组织巡回医疗、开展送医送药下乡是支援农村卫生建设、实现农村医疗力量在地化的另一途径[129]。卫生部经历了从“老爷卫生部”到“平民服务站”的转变,不仅城市医院的大门向农民敞开,城市医务人员也走出了医院大门到农村去巡回医疗。

侯家营曾先后得到唐山专区医院、4672部队卫生科、昌黎县医院和泥井公社卫生院医生(成员多为主治医生以上的医药卫生技术人员)的巡回支援,在《侯家营文书》的处方笺中还保留着巡回医疗小组大夫开出的处方[130]。在为社员治疗的过程中,随行的赤脚医生可以就平常遇到的医疗问题或疑难病症向大夫们请教。巡回医生也会指导村内疫病防治、妇幼保健和计划生育工作,并在农闲时节进村开设卫生知识普及课程。针对农村多发病种,县级公社医疗机构组织了成药下乡活动,普及用药常识,方便了群众救治[131](陈百林,07-11-22)。1969年、1973年、1980年、1984年国家又四次降低药品价格,对农村医疗卫生机构继续进行补贴,使农村医疗费用维持在较低水平,保障了合作医疗的正常运行[132]。

这一时期的妇幼保健工作较之50年代更为细致。新法接生仍在推行,到1976年昌黎县基本上达到了社社有接生站、队队有接生员[133]。这些女接生员们的接生技巧更加娴熟,而且有了对产妇接生后的消炎抗菌措施,减少了产妇的生理疼痛和感染的可能性。泥井卫生院多次组织医疗小分队进村开展妇女病防治工作,以节育为主要内容的妇女体检继续开展,对结扎过程中发现妇科炎症或其他病症者,一般予以免费治疗(尹英,07-11-24)。70年代后期,县妇幼保健站多次深入农村开展对妇女宫颈糜烂、子宫脱垂和尿漏的普查普治工作,取得了较好的治疗效果[134]。

儿童保健仍以计划免疫为主,婴儿死亡率已显著降低,1980年昌黎县新生儿死亡率仅为9.68‰[135]。1973年,昌黎全县开始计划免疫,1979—1985年的计划免疫接种情况表显示,全县儿童常见疫病的疫苗接种率均达到80%以上,其中麻疹和小儿麻痹症疫苗接种率分别为95.63%和96.7%[136]。1983年昌黎县推行儿童计划免疫保偿合同制,进一步提高了儿童的免疫能力,形成了牢固的免疫屏障,合作医疗解体后这一制度仍在实行[137]。

新法接生继续开展大大降低了产妇染病率和婴儿死亡率。妇女普查工作的开展使得大部分妇科常见病和其他病症得到了及时诊断,合作医疗的开展使得妇女们有可能也有条件接受进一步的治疗。而且通过频繁的查体和妇科知识普及,妇女更加关注自身健康,她们的名字越来越密集地出现在侯家营大队医务室的处方笺上。

(四)基础医疗与赤脚医生

对医疗卫生资源和服务的可及性与可得性是衡量某一医疗模式的重要指标。在侯家营,当谈及合作医疗时,村民脱口而出的常常是“五分钱处方费”、“半农半医”一类的字眼。在他们的记忆里,低廉的治疗费用和在地化的医疗服务正是当年合作医疗制度的两个标记,两者反映了农民对医药的可及与可得状况。

低廉的医药费用与合作医疗的可报销制度提高了农民对医疗卫生资源与服务的利用率,在此摘取侯家营医疗卫生档案中几则处方单据为例:

1970年10月15日,侯俊良妻,慢性支气管炎急性发作,在大队保健室注射费用0.23元,按20%报销(图9.5)。[138]

1973年4月5日—29日,田伯文,小肠粘连,在河北省唐山地区医院治疗费用88.09元,其中药费51.13元。反面说明:按合作医疗制度,报销药费贰拾元整(注:药费报销最高封顶线为20元,图9.6)。[139]

1974年3月,赵淑君,急性淋巴腺炎,在4672部队卫生科及泥井公社卫生院诊疗费用合计14元,全部报销。[140]

1975年12月19日,侯淑贺,传染性肝炎,在河北省唐山地区医院就诊费用6.20元。说明:传染性肝炎,同意报侯淑贺药费六元二角整。[141]

1981年11月30日,五保户侯永祜药费22.67元,侯文来治病4元,由公益金支出。[142]

赤脚医生在农村基础医疗中发挥了积极作用。作为合作医疗的忠实执行者和承担者,他们的职业素质和技术水平在很大程度上决定着合作医疗的实施绩效。从社员中选拔出来又服务于所有社员的赤脚医生遵循的是“两条腿”走路的方针——既要为社员防病治病,又要参加生产劳动。他们与社员同吃同住同劳动,对谁患有什么病症、什么季节复发了若指掌,他们对病人的诊疗过程可以说是在一种亲情、乡情网络中完成的。赤脚医生轮流在医务室睡觉兼值班,以应对社员诸如哮喘发作、急性肠炎、急性阑尾炎等的突发疾病。当社员来到医务室告之某某病情发作时,他们要做的就是拿上所需药剂赶往患者家中。杜绝误诊是上级对赤脚医生提出的要求,当确定以现有条件无法治疗时,赤脚医生会护送病人尽快转往公社卫生院,以免延误治疗(陈百林,08-07-26)[143]。

图9.6 1973年侯家营村民田伯文住院单据(正反面)

资料来源:《侯家营文书》,L-73-8,1973年大队保健室单据。

倡导“三土”、“四自”[144],善用中医中药是新中国卫生事业的一大特色,也是合作医疗成功推行的重要原因,赤脚医生是“三土”、“四自”的主要实施者。

昌黎城北的碣石山和长玉山遍布桔梗、黄芩、知母、田七,是赤脚医生们采药的常去之地,大队药园则由赤脚医生种满了薏米、苏子、牛膝、元参等中草药[145]。自采、自种的中草药主要由赤脚医生用于自制药剂,以供村民防病治病之需。此外,方便廉价的针灸和火罐疗法也被广泛用于日常医疗中。接受针灸治疗的通常是那些患有慢性支气管炎、哮喘或者风湿性关节炎的社员。拔火罐的成本更低,只要有火罐[146]、酒精和棉球,就能对风湿痛、腰肌劳损、头痛、腹痛等进行治疗[147]。这些秉承“不花钱能治病,少花钱治大病”原则的“三土四自”做法,在很大程度上既缓解了村民的生理之痛,又改善了乡村缺医少药的状况。

从早期的侯增明、陈百林到后来的陈艳华和叶盛榜,尽管医术一般,但他们通过一些简单的科学治疗和土法治疗,使社员的小伤小病得到了及时便捷的治疗,妇幼保健工作也得到了更为细致的开展。这些人在贫下中农身边,心在贫下中农身上,手上有老茧,脚上有泥巴的庄稼汉医生因之成为公共健康领域的社会主义美德典范,也让农民意识到,离他们最近的医生,才是最起作用的医生。

这一时期中国的“赤脚医生”模式也引起了国际关注,联合国妇女儿童基金会在1981年年度报告中称:中国的“赤脚医生”模式为落后的农村地区提供了初级护理,为不发达国家提高医疗卫生水平提供了样板[148]。几十年后,当越来越多的人因为经济原因看不起病时,当医生与病人之间变成一种近乎博弈的关系时,人们开始怀念三十年前的合作医疗制度和赤脚医生模式。2007年昌黎县开始实行新型农村合作医疗制度,侯家营参合率达到了99%(叶盛榜,08-07-27)。农民积极参合,一则是政府就新农合制度进行了全力宣传,急需分担疾病风险的农民意识到新农合的好处。另外,曾经的合作医疗制度和赤脚医生模式留给农民的亲切回忆和温暖印象也是促使村民们参合的一个原因。

三 合作医疗的兴衰与农民的评价

20世纪60、70年代,中国许多乡村都办起了合作医疗。浙北乡村“扶贫助难”的合作医疗制度深受当地农民欢迎[149]。在华南陈村,合作医疗的实施连同饮食、个人与环境卫生的改善,使得村民发病率大为下降,婴儿死亡率骤减,在70年代的前五年,陈村没有一个婴儿夭折,这甚至让上了年纪的人难以相信[150]。到1977年底,全国有85%的生产大队实行了合作医疗。1980年这一比例达到了90%,合作医疗覆盖了85%的农村人口[151]。为何合作医疗在短短十几年间兴起、发展?合作医疗带给了农民什么?农民又是如何评价这一制度的?

(一)合作医疗缘何而起

作为一项全新的制度设计,合作医疗走进中国乡村绝非偶然,它的出现与中国农民的特性和需求、中国政治经济的转型以及中国传统文化的影响都有着密切联系。

首先,中国乡土社区的单位是村落,乡土社会的生活是富于地方性的,在这个传统的乡土社会里早就孕育着合作互助的种子[152]。同时村庄生活的多风险性使得朋友间的互惠和村庄的帮助成为可能[153]。在华北村庄早就存在着搭套、换工、伙种等多种农耕结合习惯,这些农耕结合习惯的维持和延续并不局限于宗族内部,而是存在于整个村落的成员之间[154]。农民之间的互惠互助以及由此形成的生产生活互助圈,充满着乡土社会特有的温情和人道意味,这为建国后合作医疗的开展提供了一定基础。另外,合作医疗是在50年代中期随着农业合作运动的兴起而真正出现的,国家自20世纪上半期便开始推行的农村合作化运动,是合作医疗产生的基础。

其次,中国共产党在农村的一系列运动使得国家权力深入渗透到乡村内部,土地等主要生产资料的个人所有制最终转变为集体所有制,这为合作医疗的施行提供了经济保障和制度支持。集体经济是合作医疗资金的重要来源,合作医疗的主要筹资对象是大队和生产小队。同时,中国共产党在革命时代建立起来的高度有效的社会组织与动员机制在建国后继续发挥作用,集体制下政府建立起来的政治推广体系也促进了合作医疗的全面推广。林毅夫曾以杂交水稻的采用为例,分析了从集体制到家庭经营的农作制度改革对新技术扩散的影响。由于集体制度对信息的收集、传播和风险的分担有规模效益,并且政府比较容易施加压力,因此集体制下新技术的推广体系较为有效[155]。在合作医疗制度的实施过程中,中央政府的政治干预和组织动员能力同样保证了制度的顺利推广。

再次,公社体制下意识形态输入的高效率、规范性和技巧性,是包括合作医疗在内的各项新制度得以顺利开展和迅速普及的重要原因。在论及公社体制下的意识形态输入问题时,张乐天强调了前两者,他认为公社时代共产党依旧采取了革命的手段,在强烈的政治空气中将以领袖崇拜为中心特征、具有超经济强制力、足以有效规范农民行为的意识形态强制性地输入到村落中[156],除此之外,共产党的意识形态输入还具有结合中国传统、讲求实效的技巧性。以合作医疗的宣传为例,人道主义本是以儒学为核心的中国传统文化所倡导的,公社时期对救死扶伤、革命的人道主义精神的宣传与中国传统的仁爱、“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”思想有着相似之处,而城乡在医疗上分别采取国家保障和集体保障的方法,又有着“和而不同”的思想意味。这样的宣传及做法恰与农民头脑中存有的传统观念吻合,因此很快得到了农民的共识和认同。

另外,在农村合作医疗问题上,国家政策的导向作用和毛泽东的个人影响力也是不容忽视的。政府干预和政治压力是其速效推广的一个原因,对毛主席和社会主义制度的信任让农民们相信合作医疗制度是有益于他们的。制度能否得到有效推广,在很大程度上取决于对该制度的有效监管以及周围舆论监督和道德约束的作用。为人民服务、无私奉献的意识形态宣传和斗私批修的革命大批判运动,也起到了职业激励和制度监督的作用,确保了合作医疗各项规章制度的贯彻落实。

(二)合作医疗带来了什么

合作医疗制度作为特定历史时期的产物,是中国农民在就医困境和经济压力下的自发创造,它实现了多重转变:从关注个人健康到重视公共卫生;从治疗为主到预防为主;从个体承担全部医疗费用到集体分担部分医疗费用;从传统中医到中西医结合。中国农村的医疗卫生事业不仅成效显著,而且在农村医疗卫生建设上最终形成了符合农村实际的现代传统和极富特色的中国道路,其中以合作医疗的实施为最大特色。

从这个方面说,合作医疗是新政权体制下的一大创新,它的推行使得农村建立起了低水平、高覆盖的医疗保障制度和县、公社、生产大队三级医疗网络,农村的卫生状况得到改善,农民享受到了一些虽微薄却及时、便捷的医疗卫生服务。全民卫生运动和防疫工作的继续开展,使得腹泻、沙眼等疾病的流行率大为下降,到80年代中期传染病不再是危害农民健康的主要病症[157]。

本节在此无法统计建国后侯家营的婴儿死亡率和平均期望寿命的变化情况,然而对这两项指标的全国性变化已经有基本的统计数据:婴儿死亡率由1949年前的200‰下降到1981年的34.7‰;人口平均寿命由1949年前的57岁提高到1980年的69岁[158]。作为农业人口占大多数的发展中国家,中国婴儿死亡率的降低和平均寿命的提高在很大程度上反映着农村卫生条件的改善和农民健康水平的提高。“中国在占80%人口的农村地区,发展了一个成功的基层卫生保健系统,向人民提供低费用和适宜的医疗保健技术服务,满足了大多数人的基本卫生需要。”中国农村的合作医疗制度被誉为“发展中国家群体解决卫生经费的唯一范例”[159]。

农民话语和农民表达理应作为衡量制度绩效的重要标准。如何评价农村合作医疗制度?真正经历过这一制度的农民应该是最有发言权的,他们在讲述中常常会给出自己对制度、政策和实施效果的理解与评价:

刘:那时候这个医疗站吧,一个是方便群众,一个是共产党好。你有病的可以买药了,敢吃药了。

侯:救死扶伤啊!实行革命的人道主义嘛!(刘继先、侯振春,07-11-24)

最起码一般的常见病,头疼、肚子疼、感冒、发烧的,半农半医就手打个针、给点儿药吃就好了。没有的话,你还得跑到县城、跑到泥井卫生院,哪儿这么方便?(侯大义,07-11-21)

实行合作医疗后,社员平均寿命肯定延长了。因为各种病都是由小病慢慢引起的,小病及时治疗了,它就不容易转成大病了。所以说,健康状况有改变,再一个就是寿命相应地就延长了。(叶盛榜,07-11-24)

那个时候是咋的呢,只要是有病了,不招呼你也得去,一直说你好了才不去了。那个时候是规矩,也是医德。……那就是社会的一种公德,一种律,律就是一种习惯,好像是理所当然的、分内的事。(陈百林,08-07-26)

当然,合作医疗主要针对的是农村的常见病和多发病,虽然大病的报销比例并不高,集体毕竟分担了他们的疾病风险和治疗费用,高额的花费有时还会得到医院的减免。集体制下的合作医疗为社员撑开了一把保护伞,尽管这把伞的保护度还不高,但是伞下的社员仍感安全。随着合作医疗、爱国卫生运动和中医中药运动的开展,农村的整体医疗卫生服务水平有所提高,医药资源数量有所增加,社员对医疗资源和服务的可得性也得到了极大提高。可以说,农民对医疗卫生服务的可及性与可得性是同步增长的,两者形成了一种有效的均衡关系。这也是农村合作医疗制度的成功之处,它“以最少的投入获得了最大的健康收益”,成为独具特色的“中国模式”[160]。

更为重要的是,农村合作医疗的开展在二元社会框架中最大限度地实现了卫生公平与正义[161]。公社体制下的农民或许会对理想的遥遥无期而迷惑、质疑,但是合作医疗及一系列社会保障[162]的推行又让他们感受到了社会主义的意义所在。与西方的高福利社会保障不同,20世纪中期的中国没有相对发达的经济基础,在低经济水平下建立起保障水平低、覆盖面却甚为宽广的农村医疗保障制度是中国的一大创举。对此,诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森给予了恰当的评价:“在当代世界的发展中,中国做出了一项重大的贡献,既展示了一个国家即使在相对比较贫穷的时候也能在推进民众的健康与长寿方面取得重大的进步,也展示了卫生成就无需严格受制于经济手段,即使经济手段非常有限。……虽然当时中国的人均收入水平很低,但是中国的卫生成就已经开始同那些远比中国富裕的国家比肩了。”[163]此后的20多年里,正是这种卫生公平性的逐渐丧失成为社会各界质疑中国医疗改革效果的一个重要因素。

(三)合作医疗走向解体

在《侯家营文书》的医疗资料中存有1976年以前社员看病的处方笺,共计180余册,参加合作医疗的社员相关的报销单据更是不在少数,但1976年地震后村里的合作医疗已经不似以前红火了。1979年市场化导向的经济体制改革从农村开始起步,个人承包成为这一时期农村的主要动向,1982年留在侯家营的赤脚医生叶盛榜承包了大队医务室,这标志着侯家营大队的合作医疗开始走向解体(图9.7)[164]。1984年泥井改社建乡,集体制瓦解,合作医疗室成为私人诊所。

图9.7 大队现金收入单据——叶盛榜承包医务室的开始

资料来源:《侯家营文书》,J-82-2,1982年9—12月大队凭证。

50岁以上的侯家营村民基本上都经历过公社时代的合作医疗制度,在合作医疗解体以后,他们又经历了自费医疗和新型农村合作医疗,对于曾经的合作医疗制度为何走向了衰落,他们有着更深的体会。

制度设计上存在的问题是合作医疗制度走向解体的重要原因[165]。在财务管理上,合作医疗的资金筹集采取的是公益金和社员个人缴费相结合的方式。社员极易产生攀比心理和“道德损害”行为,参加合作医疗社员的频繁就诊与公益金的相对薄弱常会导致合作医疗资金短缺和运行不畅。以1970年为例,9月19日—12月31日,参加合作医疗的社员总就诊数为850次,每次收取5分钱处方费,共计42.50元,而这850张处方上开出的药品总价远高于这一数目[166]。赞成合作医疗的社员们恰恰成了合作医疗制度最主要的破坏者(图9.2反映了此种状况)。对村民的采访也证明了这一点:

那个时候就两个原因,一是入合作医疗的人不像原来那样积极踊跃了;再一个是,有的没病也去拿药。……那时候就是出于攀比,这人,就是怕受影响,一看没病的也拿药,入这个干啥呀?有的就不如原来积极了,有的可入可不入,他就不入了。……大队里也没钱了,大队没钱办合作医疗了。(侯大义,07-11-21)

在合作医疗的制度设计上还存在人员冗繁的问题。在那些常年参加农业劳作的普通农民看来,背起药箱打针看病是一份体面且相对轻松的工作。但是赤脚医生的数量与工作量、待遇与劳动量并不成正比。

这个合作医疗吧,用人用的多。过去我们这一个大队吧,有一个赤脚医生就得有一个抓药的。这个赤脚医生可以在家不下地,在家呆着也有工分了,这个抓药的在大队里基本上就是呆着了,你一天才抓多少药啊,是吧?社员有不满的呗!说是按劳分配,不劳不得,像这个他劳动了,劳动量不中啊,太少了呗!(侯永昌,08-07-26)

建立在村落之上的公社体制带给了农民许多与传统全然不同的制度、规则与意识,给传统村落中的农民带来了冲击。公社原则与村落规范常常在一些基本点上发生冲突,在合作医疗问题上这种冲突表现尤为明显。对赤脚医生来说,天平的左边是合作医疗的制度规定,天平的右边则是村落社会中的亲人、熟人,处于传统乡情和亲情网络下的赤脚医生们在面对社员看病吃药的问题上常会感到为难:

……刚开始入的,你比如说,一年一个人有个30、20的报了,第二年30、50也不够了。刚开始有个自觉性,以后你比如说,咱合作医疗规定是两天药量,他就说多开点儿吧,多开点儿吧,省的我咋的,你说咱有时候真抹不开。……就是这样,它逐步地、慢慢地,再加上药价的逐年提高,费用的提高,你维持不了了,也就不行了。以后又实行大包干以后,那就更垮了呗!(陈百林,07-11-22)

更为重要的是,制度设计依托于制度环境,环境发生改变,制度也应随之调整。20世纪70年代末80年代初是中国政治经济转型的重要时期,作为制度安排主体的政府并未及时调整合作医疗的制度设计以适应形势的变化,国家对合作医疗的支持力度大幅下降,以集体制为依托的合作医疗制度与家庭联产承包制形成悖论。促使合作医疗得以迅速普及的集体经济逐渐瓦解,环境改变与制度设计出现断层,合作医疗走向解体。

实行这个政策吧,就得一边制度改革……这个制度,有的时候它也随着这个社会的变化。一不重视了,你以前是半农半医,你八几年了,还半农半医?

他都自个儿办起来了。(侯振春,07-11-24)

后来为啥就黄了呢?以后这个公益金就没有了,没钱了,自个儿就得掏钱,就办不下去了。……原来全是公有制,那个时候“私”字儿一闪念都不行,这后来完全私有化了,你这不就没了嘛!(陈百林,07-11-22)

此外,合作医疗虽为社员提供了及时、便捷的医疗服务,但是经过短期培训的赤脚医生一般只能提供基本的医疗服务,无法应对社员的急病、大病,社员对合作医疗报销程序的繁琐也普遍感到不满。随着包产到户,社员的经济自主性增强,家庭收入有所增加,这种低层次的医疗服务逐渐不能满足社员的医疗需求。

打个针、输个液,邪乎了就上医院。大病他都不收啊!他也不敢治,就是感冒头疼的,输个液啥的。(尹英,07-11-21)

这个打收条,那个签字的,你得一个个找,可麻烦了,还不如自个儿拿着钱去呢!他不是找一个人哪!书记得签字,半农半医得签字吧,还有大队长、小队会计那儿,好几个人签字啊!(侯桂艳,07-11-22)

从1969年到1982年,侯家营的合作医疗制度经历了13个春秋后最终走向了解体。制度设计上的疏漏和不成熟是合作医疗解体的重要原因,合作医疗的主要实施者和受益人同时也是制度的冲击者和破坏者。在政治经济体制步步转变的同时,合作医疗越来越不能适应形势变化和群众要求,在经历了前奏、诞生、如火如荼地开展之后最终以走向自费医疗告终。从建国初的自费医疗到60年代的合作医疗再到80年代的自费医疗,出现这一反复过程的原因是实行新农合的今天应继续思考和探究的。

四 小结:乡村卫生设计的中国之路

合作医疗是农民的自发创造,这种以合作方式来分担医药费用的创举反映了农民的困境和需求。侯家营的合作医疗走过了13年历程,赤脚医生和5分钱手续费成为合作医疗制度留给农民的亲切回忆。

合作医疗在实践中积累了丰富的经验,具体来说包括:从农村实际出发,采取合作制和群众集资的办法举办卫生事业;坚持预防为主,开展卫生防疫、妇幼保健和健康教育工作;坚持中西医相结合,鼓励“三土四自”;完善农村医疗预防保健网,着重发挥赤脚医生的基础作用;组织巡回医疗,培训赤脚医生、宣传卫生常识、参与疾病防治;坚持服务底层大众、捍卫公平正义的理念,这是合作医疗取得显著成效的关键,也是合作医疗实践的最重要经验。

作为独具特色的中国范式,合作医疗的推行让农民享受到了及时方便的基础医疗服务。更为重要的是,建国后的大多数国家政策,比如户籍政策、工农业剪刀差等,有违城乡平等原则。但在医疗上,却实现了实际上的平等——不是医疗资源分配在城乡之间的绝对平衡,而是医疗资源向农村倾斜,从而达到了一般意义的平等[167]。

从一定意义上说,合作医疗是集体化的产物。在集体制下,走合作化的道路解决农民的看病就医问题是符合当时实际的。在当时的社会条件下,国家和个人都无力负担社员全部医疗费用,生产大队和小队这一集体化组织承担起了提供基础医疗保障、分担部分医疗费用的角色。集体根据实际情况决定提取公益金的比例,因此对农民造成的负担是隐性和间接的。集体为农民撑开了一把保护伞,在这把保护伞下,农民的生老病死有了基本的保障,集体分担了从前农民需独立承担的生活风险。家庭,依旧是农民最后的归属,集体亦成为社员遭遇风险时的求助对象,可以说,20世纪60、70年代是集体保障为主,家庭保障继续发挥作用的时期。

国家在财政上虽未对合作医疗提供直接的援助,但在这项公共事业的普及推广中担当起了倡导、扶持的责任。卫生保健不再是只有少数人才能支付得起的消费,这一变化是中国向社会现代化迈进的表现之一。合作医疗的开展是从传统医疗走向现代医疗的重要一步。

公社体制的存在,使得合作医疗的推广和公共事务的开展更有效率。人民公社常被视为毛泽东时代的一项失败的制度创新,公社制度固有其种种弊端,但是正是在这一制度框架下,农村的医疗卫生、教育、水利、道路等公共事务得到了很好的开展。这些生产事务和公共事务的开展依赖于集体化和深入到自然村一级的党政机器,很难想象一个仅能糊口的小农农场能够这样做[168]。公社时代取得的这些成就为后公社时期的发展做好了准备,从这一点上说,公社及公社时代的存在不应遭到简单否定,或许它正是中国现代化进程中连接传统与现代的纽带,或者说,是由传统走向现代的一种过渡。