第一节 1949—1969:乡村卫生事业的初步开展

费正清在分析中国革命时指出,中国的革命是由两种梦想推动的:一是建立强大的现代物质文明的梦想,二是提高处于社会底层的农民的地位[54]。新中国成立初期以毛泽东为首的新政权选择了工业化优先发展的战略作为实现第一个梦想的途径,与此相应,有限的医疗卫生资源向享有公费医疗和劳保医疗的城镇干部职工倾斜,农民看病仍以自费医疗为主。随着合作化运动的开展和集体制的确立,新政权在农村医疗卫生事务的引导和管理上逐步发挥了积极作用,政府采取了多项措施改善农民就医环境,农村卫生事业取得初步成效。

一 自费医疗下的农民

可得性与可及性是评估健康服务效用的两个标准。农民对卫生资源与服务的可得性是指农民有能力购买基本的医疗资源和保健服务,属于需求方面;可及性则是指农民可以方便地获得质量可靠的医疗资源与保健服务,属于供给方面[55]。新中国成立国初期的中国乡村,农民对医疗卫生资源与服务的可及性与可得性均较为低下,多数农民面临着病不能治、病而难治的困境。

(一)新中国成立初期昌黎县卫生概况

新中国成立之初,昌黎县医疗卫生状况较为落后,麻疹、疟疾、天花、细菌性痢疾、肺结核、肝炎等常见传染病仍在肆虐,新生儿死亡率依旧很高。1949年,全县仅有一家公立医疗单位,有医务人员18人。另有个体开业医生205人,大部分为中医。50年代初,昌黎县先后成立县卫生院、妇幼保健站和卫生防疫站,并于1952年7月开始对城镇干部职工实行公费医疗制度。农村地区的卫生事业仍以民办为主,个体开业医生是农村主要的医疗力量[56]。

随着合作化运动的开展,个体医生相继建立联合诊所。1956—1960年间,由河北省政府和县政府拨款,先后建立了泥井、新集、靖安等全民所有制卫生院(参见表9.1)。到1959年,全县基本达到了社社有卫生院,区区有卫生所,从医人数达到了871人,农村就医难的矛盾得到了初步缓解[57]。但这些卫生机构的基础设施和医疗水平均较差[58]。更重要的是,与城镇职工的公费医疗不同,这时的农民看病与新中国成立前无异——传统的自费医疗模式仍在延续。对大部分农民来说,尽管看病难的问题有所缓解,但是缺医少药导致的看病贵问题,使得农村卫生资源的利用率仍然很低。

80多岁的侯大信夫妻向我们讲述了建国初村民的就医困境:

妻:得病就顶着,治不起。

侯:治不起,不治。

妻:我那几个儿子小时候抽风抽得,都病得跟啥似的,这阵儿你看我那些儿子出来都像个人似的。哪儿他也不中,哪儿他也瞧不起。

侯:没钱。

妻:治不起,连个药片都没吃过。就我大闺女,就是拐老五的大嫂子,都哏哏儿的,大肚脐都这么长,都治不起啊,抽风抽得啊!

妻:就盼她死呢,她还不死。刚才来那个老五,抽风,张不开嘴,浑身都黑了,我这个二丫头心好,给他嘴撬开了,喂点吃、喂点喝,这回呢,活了。(侯大信夫妇,08-7-26)

世界卫生组织对“健康”的理解是:健康不仅是没有疾病或不受伤害,而且还是心理、生理和社会幸福的完好状态[59]。建国初的中国乡村,不仅患病的农民在忍受着疾病带来的切肤之痛和精神重压,健康的农民也充满了对不可预期的疾病风险的恐惧。对他们来说,遭遇疾病的危机感比保持健康的幸福感更加真实!

(二)病与治的故事

新中国成立前的中国乡村,医疗卫生资源一直作为一种稀缺性资源而存在。“四清”时期侯家营村民刘斌卿曾因不满阶级成分错划、抱怨工作队长不公,给毛主席写过两封信,在第一封信中刘痛诉了旧社会留给他的痛苦回忆:“眼看上冬,妹妹还没有衣服,好心的邻居给了一件棉袄(得瘟病死去的孩子衣服),妹妹活活没有病死,浑身发臭,没有死,总算挨过来了……万恶的旧社会在我身上留下了罪恶,我得了病,无钱医疗,留下残成了拐子”[60]。大部分农民饱受缺吃少穿、缺医少药的苦难。

20世纪50年代求医看病仍是农民面临的一大难题。药品价格的昂贵、医疗资源的稀缺使得看病难的问题依然困扰着村民。以下文字摘引于村民侯孟春(原生产队会计)、陈百林(原赤脚医生)的部分访谈记录。

侯孟春认为当时医疗卫生资源的可及性很低:

问:那个时候医疗方面怎么样?

答:你像那时候青霉素啊盘尼西林啊都没有。

问:老百姓得了病怎么办?

答:得了病就是头痛脑热的,大病根本就治不了。(侯孟春,07-11-22)

而58岁的陈百林更强调农民对医疗卫生资源的极低的可得性:

你像我小的时候,有病就那么挺着,脑袋疼了拔火罐。嗓子疼了呢,蹭那个笼梳背,蹭热了就在嗓子上熥。头疼了有头疼散,搁水里搅和搅和,那时候一袋就几分钱,有点儿毛病啥的就得吃中药。(陈百林,08-07-26)

大多数时候农民的治病途径是:小病熬着,大病扛着,实在不行就找村里土医,治不好再找村外大夫。在决定是否继续就诊的问题上,预期治疗费用的高低和家庭经济承受能力的大小成为主要考虑因素,不可预期的疾病风险常常给村民带来苦恼和不安。如果家庭成员遭遇重大疾病,单个家庭往往无力承担治疗费用,传统村落社会的血缘亲情网络成为患者家属求助的对象。但是建立在土地保障之上的农民普遍拮据,在满足了自身生存之后能够提供给他人的经济援助微乎其微。结果,高昂的医疗费用和脆弱的支付能力这一矛盾降低了病人继续就诊的可能性。即便接受治疗,结果也是喜忧参半:疾病的治愈、患者的康复让家庭成员感到欣慰,而由治病带来的债务却让本就贫困的家庭雪上加霜,生病治病带给患者及其家属的精神压力甚于经济负担。

1964年2月的一天,侯家营小队会计侯振元坐车从抚宁大哥家赶回侯家营,回家后不久,侯即感到腰疼,高烧不止,颈椎骨处出现脓包,不红不肿却疼痛难忍。妻子侯桂艳先后找来村里土医、个体诊所和泥井卫生院的大夫,答复是相同的:需要开刀。侯桂艳卖掉家里的猪,又到大队信用服务站贷了些钱,侯振元的大哥和侯桂艳的弟弟也凑来一部分。侯振元被送到专区二院,检查结果是败血症,医生很快为他安排了手术。病情刚一稳定,侯振元就出了院。回家后,因粗陋的卫生条件导致伤口感染,侯振元又开始高烧不止,不得不重返二院,经过两个月的观察诊治才得以痊愈(侯振元夫妇,07-11-22)。

在《侯家营文书》中有“四类分子”刘斌义的检查材料,在这份材料中,刘斌义称自己患有肝上、十二指肠和胃上的毛病,不仅花光了分红钱,还不得不卖掉家里的一头猪来治病[61]。

侯玉飞是个例外。1946年侯玉飞参军,后任连长,1952年侯因病复原回到侯家营,不久染上肺结核。按照1952年昌黎县“二等乙级以上荣军可享受公费医疗”的规定[62],县政府派人将其送到唐山地区龙府井疗养院疗养,直到1959年侯玉飞去世。他因身份的特殊性才可享受公费医疗(侯孟春,07-11-22)。

上文所述只是几个发生在侯家营村民身上的病与治的故事。疾病给困境中的农民带来了深深的忧虑,治病所需的费用往往来自不多的家庭储蓄、变卖财物、信用服务站短期贷款以及宗族成员的部分援助。对治疗费用和债务的预期常常驱使农民选择不治病或找村落里的土大夫看病,那些略懂医术的乡村土医(有时村民称其为旱医)在缓解农民疾病风险和提供精神慰藉方面发挥着独特的作用。

(三)村里的“神仙儿”

无病不信邪、有病乱投医是许多村民的想法,村民有病通常会找村里的土医生看病,能经其手治愈当然最好,不能则转而寻求别的途径。在侯家营,杨氏和唐氏是当时村里的两位土大夫。杨氏没有文化,从未学过专门的医疗知识,“她好么央儿地得了那种病”[63]之后,即掌握了一定的从医之术。杨并非纯粹意义上的巫医,一方面她顶香供仙,另一方面,她给人看病并非靠跳大神、耍龙舞之类,而是具备简易医术,不仅能对付村民经常出现的脱胛、脱臼、错骨风等,还掌握了一定的针灸技术,对羊毛拧[64]、闹眼睛、害疮等也可治疗,杨的评脉、摸脉技术甚至优于区里的坐堂先生。当时的区委书记也曾慕名而来,邀请杨为其治疗多年不愈的顽疾。“四清”以后,村民还经常找杨看病,考虑到政治形势的发展和杨的身体状况,杨的儿子不再让母亲出去看病,对前来看病的村民,也劝其去医院就诊。但受医疗条件和经济条件所限,仍不断有村民来找杨看病(侯大宝、王建军,07-11-22)。

除杨氏外,当时找唐氏看病的村民也有不少,据村民回忆,唐氏比杨“还要邪乎”,她不仅会看病,还擅长“掐算”。解放前后,来找她“治病的、看病的啥的来的都不少,大车大辆的”,“最热烈的时候就是1953年,一天能到三十辆车,到她家看病去都得排号”。东至山海关,西至唐山都有找侯唐氏治病的,有经其手痊愈者甚至给她起了“活神仙儿”的称号(侯振春,07-11-22)。

建国前后农村医疗机构少,医生水平低下,因此穷困的农民一旦得病常会找这样的土大夫看病。由于缺乏科学的医疗知识,乡村土医看病过程中常会出现医疗事故。解放前,侯家营的侯全武因心口疼找罗家营的一名罗姓大夫针灸,35岁的侯全武正死于这致命的一针。50年代正值幼年的村民侯某生病,因无钱买药,母亲找来了崔家坨的土大夫(一个据说懂点医道的女人),同样是针灸治疗,侯某很“幸运”,这一次针灸没有致命,却给他留下了终身残疾——自此以后一侧手脚无力,无法从事重体力活。类似这样的医疗事故在20世纪中期的中国乡村还有许多(侯振春,08-07-26)。

如何评价长期存在的乡村土医是一个复杂的问题。在赤脚医生出现以前,这些土医们常常能够解决村民出现的一些急症、怪症[65],对村民经常出现的错骨、扭伤、害眼、生疮等病症一般都能对付,像杨氏也略懂些针灸和把脉常识。虽然他们在理解自己看病的源头时常常强调某些带有不可知色彩的因素,但他们并非纯粹意义上的巫医。他们介于巫医与传统中医之间:掌握简易医术,但未受过正规的医疗学习与培训;瞧香看病有一定的迷信色彩,但确实又能治疗村民的一些常见疾病。他们的存在,使得无力承担正规医疗机构诊疗费用的村民能够得到一定程度的医治,精神上亦可得到某种慰藉。在医药条件落后的中国农村,乡村土医这一群体对村民健康的维护和保障发挥了一定作用。然而缺乏系统、科学的医疗知识又导致了医疗事故的频频出现,甚至给病人带来性命之忧。正因为如此,建国后昌黎县政府重点打击了那些到处抓妖抓鬼,并施行针灸、按摩、脚踏、开方卖药等方法借以欺骗落后群众维持生活的巫医[66]。

二 开展乡村医疗卫生事业

作为工业化建设的后台支援,农民的健康状况关系着中国的现代化建设。新政权已然认识到了这一点,建国初卫生部先后确定了“面向工农兵、预防为主、团结中西医”和“卫生工作与群众运动相结合”的卫生工作方针。事实上,直到20世纪80年代初,农村医疗卫生工作的开展始终贯穿着这些原则。

针对农村疫病流行、医药资源匮乏的局面,昌黎县政府采取了多种措施发展农村卫生事业。50年代中期该县逐步建立健全了基层卫生组织,不断扩充医疗卫生队伍。随着合作化运动的开展,县政府还引导农民陆续开展了卫生防疫、预防保健等公共卫生事务[67]。

(一)建立健全农村基层卫生组织

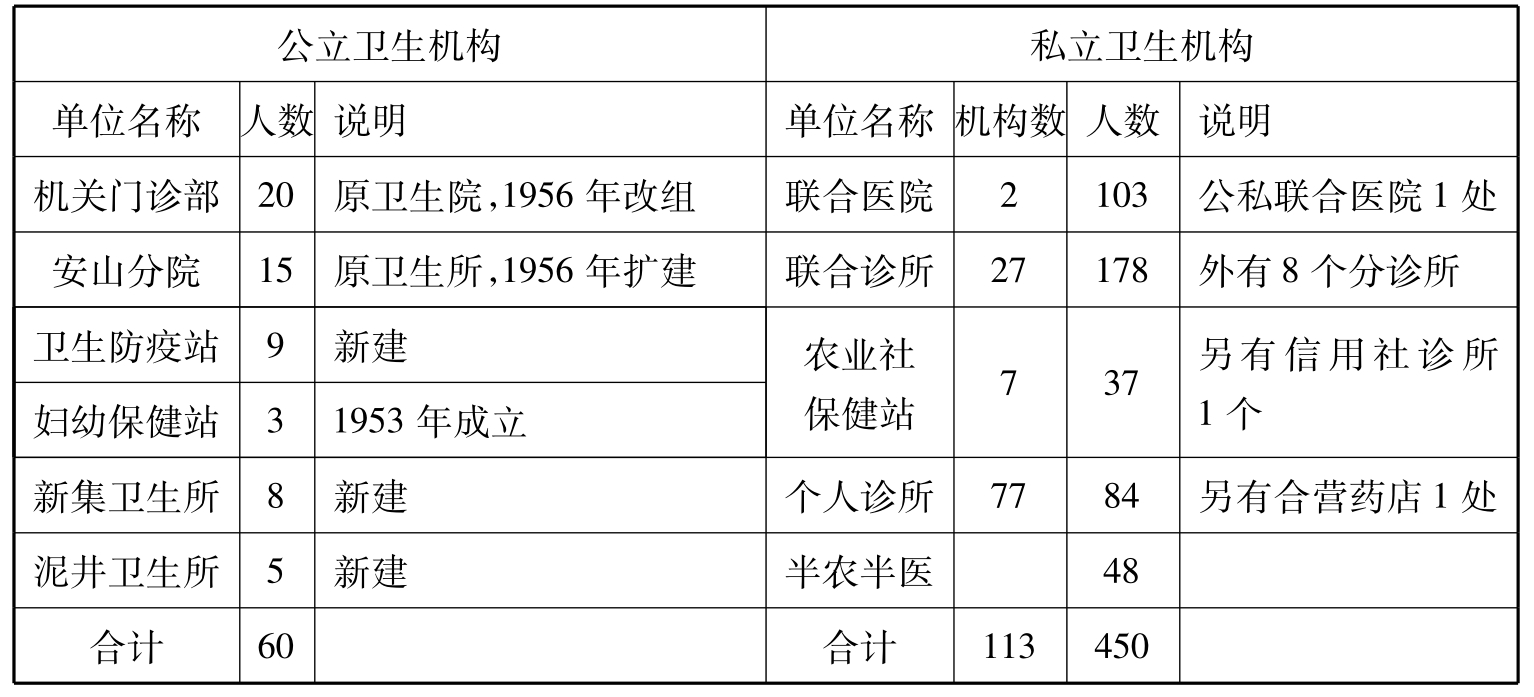

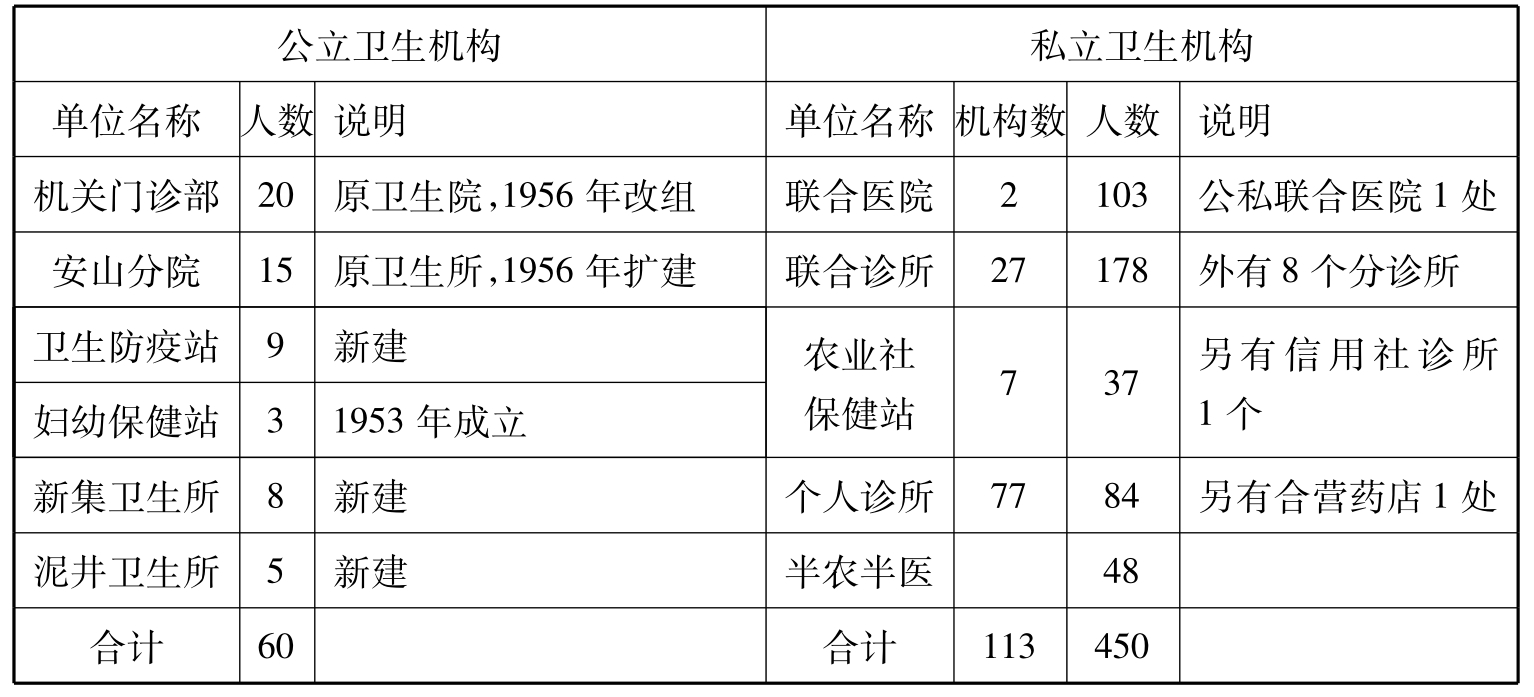

建国后,昌黎县的乡村基层卫生组织有国办的区卫生所、高级社办的保健站和医生集体办的联合诊所等。表9.1系1956年昌黎县卫生机构统计,由该表可知,50年代初农村医疗机构以联合诊所为主,同时仍活跃着大量个体医生。

1953年,在中共中央“组织起来,开展合作化运动”的号召下,昌黎县部分私人开业医生自带药品、器械和资金折价入股组成了28个联合诊所,次年很快发展到36个。联合诊所属集体所有制医疗单位,有私人联合和公私联合两种组织形式,包括中医、西医和中西医联合诊所三种类型,各乡均有分布。医生除收费看病外,还包片负责各区卫生防疫、妇幼保健、巡回医疗等工作[68]。由表9.1统计,截至1956年,昌黎县私立卫生机构中公私联合诊所占61.2%。联合诊所是50年代初出现的新型医疗组织形式,也是人民公社化运动前农村基层卫生服务的主要形式。

随着农业合作化运动的开展,1954年昌黎县开始培养农业生产合作社保健员,侯永林成为侯家营第一个保健员,但回社后并未很好地开展保健工作(侯永林,08-07-26)。1956年为了配合生产合作化高潮,生产队又配备了卫生急救员。在生产合作社保健员和卫生急救员的培训过程中,始终贯彻着“预防为主”原则,培训内容主要有个人卫生与环境卫生常识、传染病管理和简易外伤处理急救等。保健员和卫生急救员回社后能够处理简易外伤、急救,并能协助医生进行传染病的预防管理、妇幼卫生工作。此外,部分农业社由社员和社内卫生人员共同集资举办了保健站,诊疗方便并允许社员看病赊账。保健站还与当地私人诊所或联合诊所订立合同,社员在诊所就诊可享受一定优惠[69]。昌黎县农业社保健站较少,多数农业社只有保健员或卫生急救员从事简单保健工作,社员患病仍需出外就医[70]。针对农村疫病流行的状况,昌黎县还重点培养了一批基层防治人员,负责社内的传染病防治工作,如1957年5月,昌黎县防疫站举行了寄生虫防治训练班;6月中旬,防疫站抽调两名医生分赴各卫协分会,传授了常见传染病的诊断与防治知识,各社防治人员通过学习,基本掌握了几种常见传染病的诊治措施[71]。可以说,农业社保健员、卫生急救员和基层防治员,构成了建国后昌黎县农村地区的第一支卫生队伍。

表9.1 1956年昌黎县卫生机构统计

资料来源:《昌黎县人民委员会一九五六年卫生工作总结》,1956年12月20日,昌黎县档案馆藏,18-Y-10。

随着公社化运动的开展,农村卫生机构建设得到较大发展。1960年昌黎县建立县人民医院,原联合诊所、农业社保健站和区卫生所被合并改组为公社卫生院。1965年昌黎县开始举办半农半医培训班,为农村培养不脱产卫生人员[72]。该年秋侯家营大队成立保健室,并推选18岁的侯增明参加半农半医培训,各生产队也开始配备卫生员和接生员(尹英、叶盛文,07-11-21)。农村地区逐步建立起包括地区卫生院、公社卫生所、生产大队半农半医和生产队卫生员、接生员在内的四级医疗保健网[73]。

(二)“千军万马送瘟神”:全民疫病防治运动的开展

建国前农村传染病、寄生虫病肆虐。缺医少药的现实和防治技术的落后带来的后果之一即是,一旦疫病流行往往造成大量人口感染、死亡的悲剧。针对此种情况,开展全民性的卫生防疫运动、降低民众疟疾、肠道蛔虫病等传染病和多发病的发生率,成为建国后开展医疗卫生工作的重要组成部分。

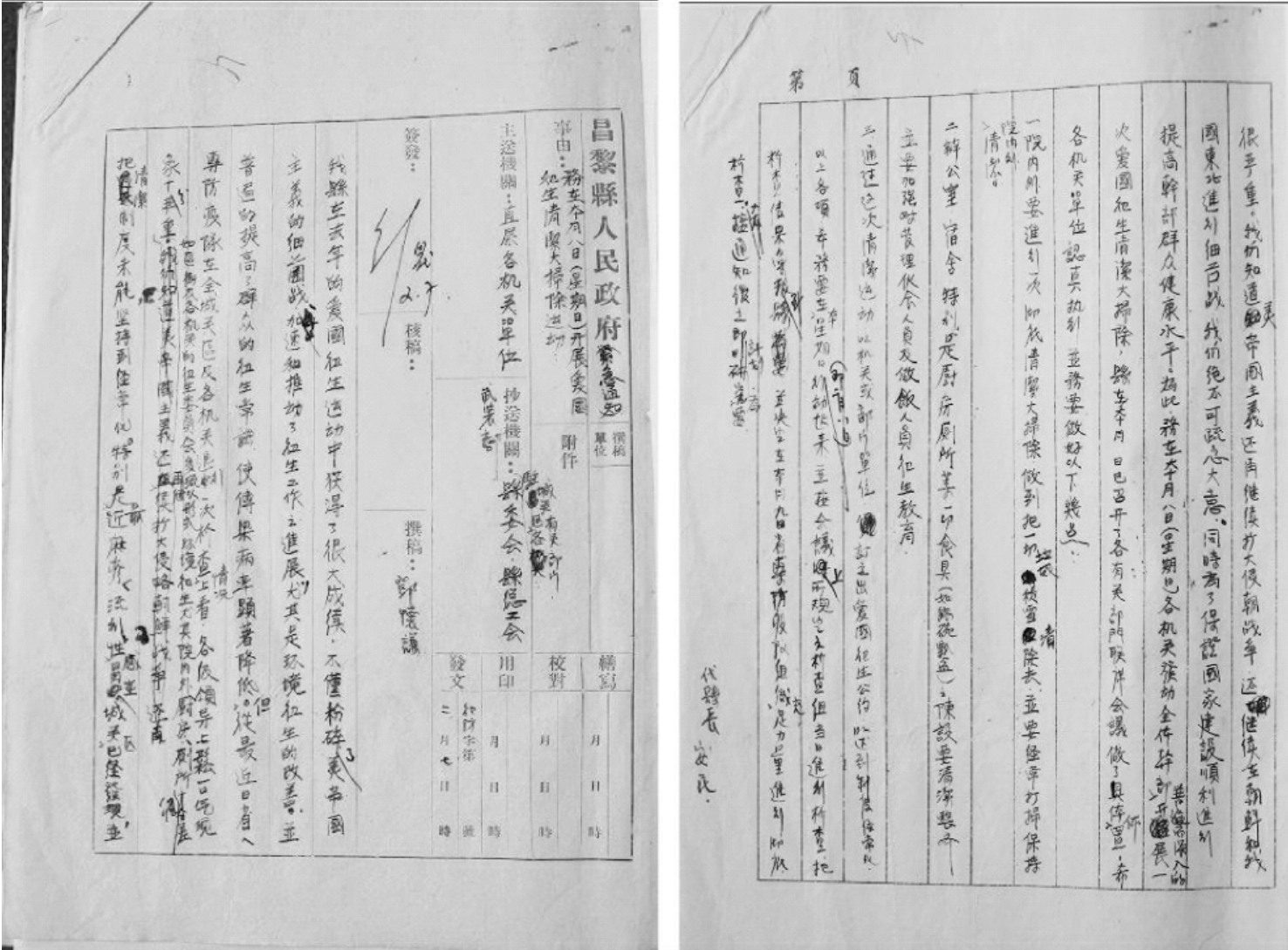

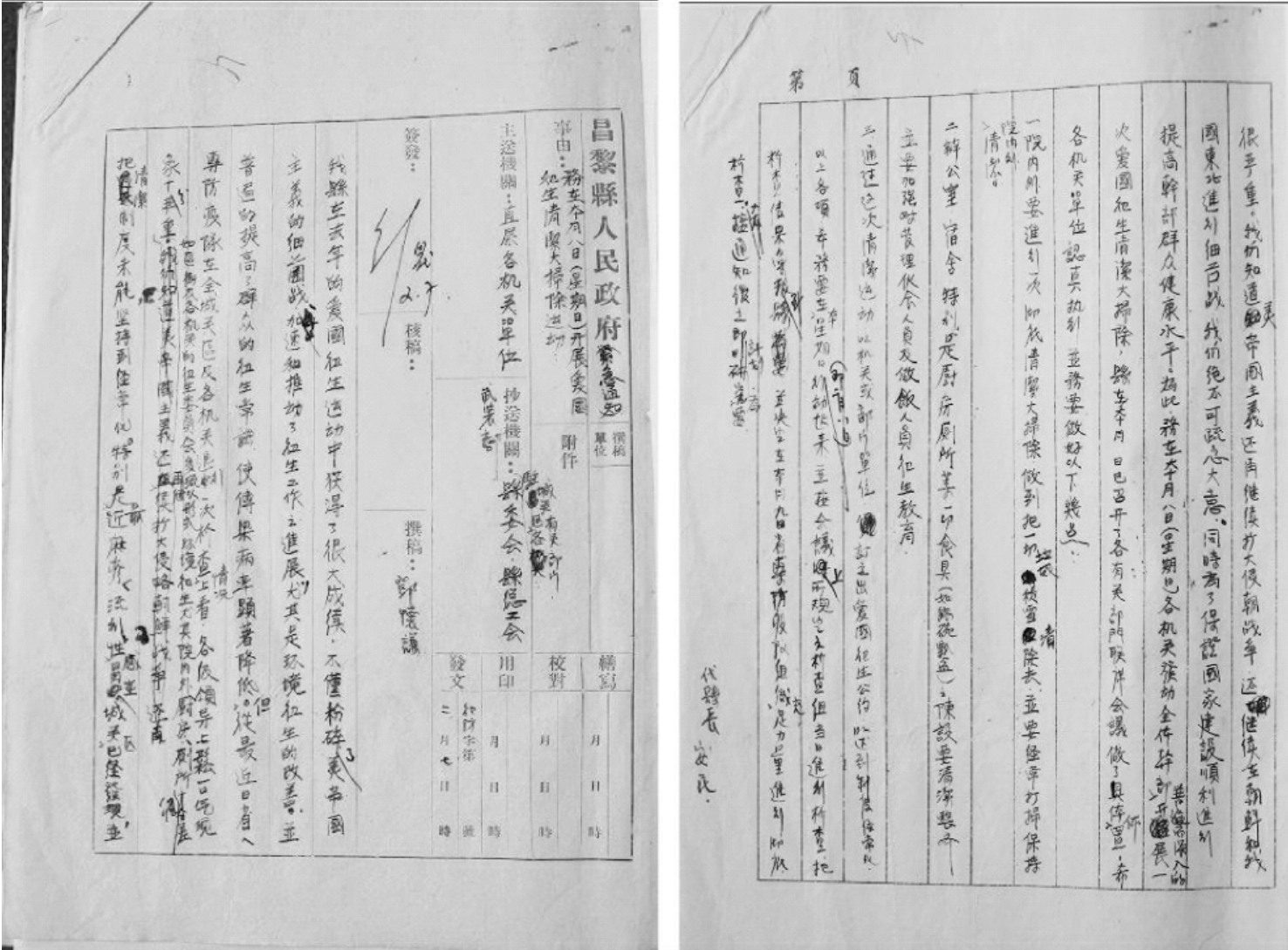

开展爱国卫生运动是富有中国特色的卫生防疫方法。卫生运动采取了全民动员形式,以除四害为中心,包括捕捉鼠雀、掏挖蝇蛹、粉刷墙壁、疏通沟渠、改造厕所、清除垃圾等(图9.1)[74]。农业社卫生委员会统一部署社内各项卫生工作,保健员和卫生急救员负责具体卫生工作的开展;各区(乡)还建立了巡回防治和责任医生制度,由医务人员包片负责农村卫生运动和常见疫病预防救治工作[75]。

图9.1 《昌黎县人民政府关于务在本月八日(星期日)开展卫生清洁大扫除运动的通知》(1953年2月7日)

资料来源:昌黎县档案馆藏,18-Y-1。

以下是1958年3月26日昌黎县政府印发的《除四害讲卫生工作简报》中的部分内容,它们生动地再现了当年卫生运动如火如荼的景象:

全县城乡墙壁、牲口棚圈、厕所全部进行了石灰涂白,其中40%的房屋、院落里里外外粉刷一新。大部分村在涂白的墙壁上用彩色笔画、写了各项事业跃进的宣传漫画与标语。如两山乡购买了1000斤石灰,将树木、墙壁、棚圈等处涂成洁白,用鲜艳夺目的色彩写上了果乡丰收的远景、执拍人追击四害等漫画,并写着这样振奋人心的口号:男女老少齐出征,青年赛赵云,壮年赛武松,少年赛罗成,老年像黄忠,妇女赛过穆桂英以及过黄河跨长江的生产跃进口号等。这不仅使乡村面貌为之一新,更重要的是通过房内刷白、翻箱倒柜、翻盆倒柜,消灭了越冬蚊蝇,并为大跃进做了鼓动宣传。正像群众所反映的:既卫生又好看,呈现了社会主义新农村景象,又指明了生产跃进方向,真是一举两得……[76]

昌黎县医疗部门还组织人员分村分片接种疫苗。1950—1959年先后给群众接种牛痘、卡介苗、伤寒、乙脑、鼠疫、霍乱、痢疾等多种疫苗。1957年和1959年,该县培训寄生虫防治人员,对寄生虫病和钩虫病进行普查普治,收到较好效果。从60年代开始,农村普遍用DDT或六六六粉喷杀白蛉进行消毒,加之农田广泛使用农药,黑热病感染率大为降低。不过,山区患甲状腺肿的仍较多,这一时期并未得到有效根治[77]。

(三)坚持中西结合、自力更生、勤俭办医

对中医的重视和支持是这一时期医疗卫生工作的一大特点。“预防为主、团结中西医”是建国后确立的卫生工作方针。强调“预防为主”契合传统中医“不治已病治未病”、“却疾莫如预防”的理念,而重视中医、坚持中西医并用则是符合现实需求的明智选择:一则中医中药是民众长期认可的医疗资源;二则中医药诊断简便、成本较低,对中医中药的充分利用可增加医药供给,缓解农村缺医少药之困。

从1953年起,昌黎县政府开始引导中医组建或加入联合诊所和农业社保健站。随着农业高级合作化的实现,农村绝大多数医生参加了联合诊所或农业社保健站,1957年昌黎县农村卫生机构中中西医达到517人[78]。1954年,昌黎县卫生科组织召开了中医代表座谈会,向中医们征集治疗肠胀痛、产后类似破伤风、妇女崩血、寒疝等的偏方、秘方[79]。县政府还先后举办了针灸学习班、中医业余学校和中医夜校,鼓励医务人员学习中医技术[80]。在疫病的防治过程中,中医的作用同样得到了重视。1958年,唐山地区伤寒、痢疾、肠胃炎等传染病时有发生。唐山地委强调要重视中医中药作用,提倡中西医结合,一面加强治疗,一面组织群众开展预防[81]。60年代初,县防疫站还专门配置了茵陈大枣汤给病毒性肝炎患者服用,收到一定疗效[82]。

(四)妇女保健与儿童防疫

妇女、儿童健康始终是新政权卫生工作的一大重点。推广新法接生,降低产妇染病率和婴儿死亡率,是建国初妇幼保健工作的首要任务。

20世纪30年代广济医院曾培训过新法接生员,但当时新法接生在昌黎没有推广开来。1950年昌黎县开始训练新旧接生员,1952年和1953年先后建立县接生站和妇幼保健站,各乡各区陆续建立分站,继续推广新法接生。60年代县妇幼保健站开设病房,开始接收分娩住院者[83]。60年代中期,侯家营大队有了女半农半医和新法接生员,掌握了新法接生技术,并能进行产前检查和产后护理(叶盛榜,07-11-24)。原侯家营妇女主任尹英谈到了新法接生前后的变化:

像解放前那个年头,养活七八个,上哪找大夫去?根本就没有,都是老娘婆,寻点儿棍,把脐带割下来。破伤风,过不了三天就死了,七天封、八天勒(扔)么!……咳,那阵儿女的死了都多少了!生孩子死的,她也不上医院,大出血死的,得产褥热死的,有的是,也有破伤风杆菌的,那个时候也不讲卫生。新法接生以后那就好了呗,一般的生一个就活一个,死的极少,生仨就活仨,生四个就活四个,人们的思想也进步了。(尹英,07-11-24)

新政权对妇女价值的认同和权益的保护,促进了妇女保健工作的开展。在农村地区,除根据妇女生理特点和身体条件安排农业劳作外,还强调对妇女“三调三不调”的特殊保护[84]。当时每个生产队都有一名女生产队长,妇女经期或者怀孕都可告诉女队长,由她酌情安排农活。每隔三五天或一周,作为妇女主任的尹英会召集几个女队长开会,由她们汇报本队有特殊情况的妇女,根据各队实际情况灵活安排处理(尹英,07-11-21)。

20世纪60年代昌黎县加强了对闭经、子宫脱垂等常见妇女病的普查普治工作[85],1961年,县医疗机构对全县妇女进行普查,对查出患有闭经病的女性进行了及时治疗[86]。同时农村妇女查体工作逐步规范,每年约有两次体检,开春由大队组织妇女到公社卫生院体检,入冬则由卫生院大夫下乡。需要指出的是,这种妇女查体完全免费,且不局限于育龄妇女,妇女干部会特别通知那些平时身体有毛病的妇女去做检查(尹英,07-11-21;侯振元,07-11-22)。农村计划生育和避孕宣传组织工作也渐次展开。60年代中期各医疗单位组织节育手术队下乡巡回手术,开展晚婚宣传教育,并组织农村“半农半医”学习节育手术,培养基层计划生育力量[87]。这种妇女检查与保健工作在70年代以后更为细致,也更为规范。

对婴幼儿的保健工作主要体现在疫苗接种方面。建国后,天花、流脑、麻疹、破伤风和蛔虫病等仍是儿童常见病,昌黎县政府组织医务人员深入农村及时进行了普查投药和疫苗接种工作,并确立了疫情报告制度,较好地控制了传染病的扩散,降低了儿童疫病感染率[88]。到1959年,全县免费接种痘苗的儿童人数累计达72.43万人次[89],解除了天花对幼儿的威胁;1966年,开始注射防麻疫苗;60年代县防疫站每年对10岁以下儿童用黄连素、黄霉素滴鼻预防流脑[90]。到60年代后期儿童常见疫病已基本根除或得到控制。另外,农忙季节,农村地区还会组织农忙托儿互助组和农忙托儿所,既能保障幼儿身体健康,又能解决妇女出勤问题[91]。

(五)开展巡回医疗,送医送药下乡

合作化时期,许多农业社与联合诊所或个人诊所签订了医疗保健合同,规定医生要经常性地到社进行卫生讲座,宣讲卫生知识并作巡回医疗,以改善牲畜饲养和环境卫生,力求做到三壮:人壮、地壮、牲口壮[92]。公社时期昌黎县不断组织医疗队伍到各工委、公社开展巡回医疗,进行防病治病。1965年1月,毛泽东作出组织城市高级医务人员下乡为农村培养医生的指示。在此背景下,昌黎县继续组织卫生人员上山下乡,开展农村卫生工作,仅1965年全县就抽调了30%~50%的医务力量分别到各工委、公社进行巡回医疗。1966年下半年组织第二批人员到农村支援卫生建设[93]。

为解决农村药品缺乏问题,国家多次调整药价,1950-1969年间药价降低幅度最高达95%以上,最低也有50%,且农村药品价格相对于城市更低一些[94]。1955年,昌黎县政府对联合诊所和个体医生的收费标准作出明确规定:中、西药纯利最多为30%,贵重药为15%[95]。此外,本着低价格、治疗常见病、先农村后城市的原则,昌黎县还培训普及了成药代销员,组织农村常用药品下乡活动[96],以提高农民对药品的可及性。

三 小结:农民的困境与政府的努力

在侯家营乃至昌黎县的医疗卫生变迁史上,建国初到60年代末是一个传统自费医疗模式仍在持续、集体保障逐渐发挥作用的交错时期。区卫生所、联合诊所及农业社保健站等医疗机构的成立,在一定程度上缓解了就医难的问题[97]。但农民仍需自己掏钱看病,就医难的问题依然存在,对农民来说,获得方便、低廉的保健服务和卫生资源还不现实。

随着集体体制的建立,新政权在乡村医疗卫生事务上开始发挥主导作用,集体卫生事务逐步展开,特别是1958年公社化以后,高度的资源调集和组织动员能力,使得各项卫生工作卓有成效地展开。共和国头二十年间乡村医疗卫生事业取得了明显成效:农村基层卫生组织的建立健全和巡回医疗的开展,提高了农民对卫生资源的利用率,并初步实现了农村医疗力量在地化;全民防疫和妇幼保健工作的开展则控制乃至根除了农村多种传染病和地方病,为农民健康提供了一种预防性保障。乡村医疗卫生事务的开展增加了农民的健康砝码,使农民有足够的精力和身体条件去创造更多的社会财富,从而更好地支援国家建设。通过统计1949—1968年间侯家营总人口和自然增长率情况可以看出,除1961年困难时期人口出现负增长以及随后两年的补偿性增长外,人口的自然增长率大致是逐年提高的[98],这与妇幼保健、卫生清洁运动的开展有着直接的联系。

更为重要的是,在如何解决农村一缺医、二少药、三没有现钱治病的问题上,新中国逐渐形成了基于实践经验的现代传统[99]和异于西方的中国道路。社会公正、集体主义、群众路线、自力更生等是中共在长期的革命与建设实践中形成的现代理念传统,在其指导下新中国逐渐形成了预防为主、全民动员、土洋结合、以农村为重点的符合中国实际的现代卫生实践[100]。在接下来的合作医疗时期,这些理念与实践的现代传统得以坚持和发扬,从而极大地促进了农村卫生现代化,初步解决了占全国总人口80%的农村居民的医疗保障问题,取得了“低收入发展中国家举世无双的成就”[101]。

当然,这一时期的农村医疗卫生事业还存在许多亟待解决的问题。如:卫生投资偏重于城市,城乡之间医疗卫生资源差距悬殊[102];巡回医疗和医药下乡无法在农村形成稳定持久的疾病防治网络,农村在地卫生人员数量稀少,且专业知识和技术水平普遍较差;自费医疗模式使得农民的费用支付,特别是急重病和慢性病支付较为困难(前述侯振元与刘斌义即是显例),等等。

如何解决此类问题?缺医少药的底层农民在不断探索,注重经验的新生政权也在不断思考。1968年底,一份反映湖北省长阳县乐园公社通过举办合作医疗解决群众就医难题的调查报告送至中南海,很快得到毛泽东“合作医疗好”的赞誉和推广乐园经验的批示,自此全国掀起兴办合作医疗的热潮[103]。