第二节 乡村的对外政治交往

人民公社体制下,大队干部是国家行政系统中最基础的部分,他们直接分享国家的一部分权力,这些政治权力还可以进一步扩大范围为村内的各级干部和专业人员所分享。利用这种政治权力资源,乡村干部和一些相关人员获得了频繁的对外交往机会,体现为开会、外调、参观、学习等公差活动。乡村人员外出进行公差活动是国家对乡村进行渗透和控制的重要表现,在政治运动较为频繁的时期,如“四清”、“文革”期间,开会、外调等公差活动很活跃。在人民公社的常态下,国家对乡村的控制表现为在农业和技术上改造乡村和农民,参观和学习等公差活动则更为显眼。

一 开 会

随着国家建设的开展,各级单位的会议密度更高,尤其在公社时期,各项政治运动的发动和开展、各项行政措施的下达和实施,以及国家对乡村的工作监督、乡村之间的评比联络等,几乎所有的行政工作都通过开会的方式开展,开会成为乡村政治生活的一个重要部分。

会议数量多、类型多,涉及的内容广。常规性的干部会议有书记会、连长会等,侯元强、侯振兴等大队主要干部到县里开三级或四级干部会议,会议一般一年进行一次,常在每年国庆之后,会期较长,10天左右。开干部会议有时需要村中派人接送开会人员,接送人员多为表现积极的社员或知识青年,如1971年10月开四级干部会时由田伯文送去,会议结束时由侯永祜迎接[144],1973年召开三级干部会时由知识青年曹志存前去接人[145]。

政治性的会议有批斗会、公审会、落实政策会、批林批孔会等。提起开大会,村民侯大儒马上就回忆起他在1959年代表村里参加的全县万人批斗大会,可见当时这类政治会议的规模之大(侯大儒,08-07-26)。据当时任干部的侯孟春回忆,“文革”时期的批斗会一旦开起来,“县里开会批完了,下边按着公社,轮着批”(侯孟春,07-11-23)。这种类型的会议持续时间较长,影响范围较广,但次数并不多,主要与政治运动风潮有关,县和公社只有在组织较重大的批斗会和公审会的时候才要求各大队来人参加。落实政策会、批林批孔会等作为布置政治活动开展的会议,开会的频率较低,与相关的政治活动和政治气候联系紧密。

专业性的会议有种麦会、养猪会、教育会、广播会、电工会、退伍军人会、军属会等,还出现了科技会议[146]、学术会议[147]。这些会议既是专业性的,同时又具有时代赋予的鲜明的政治色彩。20世纪70年代,昌黎县革委会每年组织召开一次合作医疗会议,各公社选派赤脚医生代表参加,首先学习毛主席批示精神,其次才是专业内容。70年代前期村里的赤脚医生陈百林就指出,这些会议“实际上也是政治性的,也是医疗性的”(陈百林、侯淑菊,07-11-22)。退伍军人通过身份上的特殊性参与专业性会议。“每年春节,全县开展拥军优属活动,区、乡、村分头进行慰问,送慰问品,贴春联,挂光荣灯。县民政部门不定期召开烈、军属代表会,总结交流经验,表扬先进;号召烈军属发扬革命传统,争取更大光荣。”[148]参加专业性会议的人员大部分并不是村里的干部,但也与普通农民不同,他们掌握该领域知识或是符合会议的相关要求,通过专业身份获得了开会的机会,与干部们一样共同分享国家的一部分权力资源,在交往中扩展了村外的活动范围。

还有一些因突发性事件或庆祝性活动而召开的会议。1976年7月28日发生的唐山大地震波及了昌黎县,灾后昌黎县与各个公社召开了一系列的生产自救会、建房会等会议部署灾后重建工作[149]。1974年5月23日为纪念毛主席在延安文艺座谈会上的讲话三十二周年,泥井片上开会庆祝[150]。

参与会议的是侯家营的大小队干部和相关人员。从《侯家营文书》中可以看到,在会议较多而且密度较高的年份,如1970年代中前期,平均每年有20人次左右出村开会,其中1973年有21人次,1974年有25人次,1975年有22人次。除了常常出外开会的主要干部和专业人员,通常有17人左右,也有一些平时较少获得外出机会的人物参与,如1973年10月去昌黎开军属会议的侯永茂[151]、1973年12月去才庄公社开征兵汇报会的女民兵连长侯淑荣[152]、1975年12月去牛心庄开养猪会的葛少诚[153]。

由于组织上述会议的单位多为县政府、公社或片,会议的地点通常在昌黎县内。侯家营隶属于泥井公社和泥井片,参与会议者频繁地往来于乡村和昌黎、泥井之间。除此以外,县委也常选择一些公社或者大队为会议的地点,团林公社、才庄公社、大夫庄大队、韦庄大队等地已经是侯家营干部们非常熟悉的地点。各种现场会,除了开会座谈以外,还兼有参观和学习的活动,在县内一些先进公社和大队召开,如才庄公社举办的养猪建土粮仓现场会[154]。

只有极少数的会议在县外进行,且主要限于当时的唐山地区范围内,侯家营的干部只有四次到唐山地区参加地区性的会议。除此以外没有人因开会到达诸如北京这样更高级别的地区。公社时期乡村里的干部,只有作为引起中央重视的典型示范才有机会到中心城市开会,得到一定程度上接近中央的机会。先进大队饶阳五公村派民兵连长李守正去天津参加民兵会议,这位幸运的乡村干部因此才有了第一次进城的经历[155]。除了先进典型,千千万万个普通大队受到的关注仅仅能勉强达到地区一级。

随着“文革”结束,政治性会议逐渐减少。进入20世纪80年代,家庭联产承包责任制逐步开展,国家对农村的直接指导也随之减少。国家强有力的控制开始从乡村中抽离,直接的反应就是会议数量急剧减少。会议密度最高的1974年,平均每月外出开会11.5次,全年参与开会的共有25人次。而到1979年,开会的密度已经下降到了平均每月两三次,参与人数少于十人。在公社制度解体的最后一年1984年,全年中村外会议的次数已不到十次。

在政治的对外交往活动中,开会最为频繁,但交往范围较小,干部和相关人员主要在昌黎县城和周边乡村进行开会活动,限于他们熟悉的环境。参与开会的人员在会议期间,能获得与周边地区人员碰面的机会,虽然闲谈的话题不多,但与会者都爱聊天,互相了解其他地区的政治形势、生产状况(刘斌相,08-07-26)。开会是国家对乡村直接进行指令性控制的表现,来自乡村的与会者接受上级的行政和文化输入,能享有开会的交往权力是拥有政治权力的表现,同时这种输入也对与会者和乡村产生了切实的压力,使乡村按照国家设计的道路前进。通过开会,乡村与外界,主要是与村外县内的地区保持着连续的政治联系。

二 外 调

政治上的风云变幻,通过国家对乡村的直接控制,也会影响到侯家营这样普通的村庄。公社时期,侯家营村里发生过许多次政治运动,干部们对这些运动是敏感的,他们被运动的大潮推动着起起伏伏,同时他们又作为大潮的一分子,为运动推波助澜。政治运动是来自乡村外部的力量,又在国家强有力的输入下内化为乡村的行为,这个过程带来了乡村与外部联系的机会。

公社时期,阶级成分作为一种政治标签,通过各种政治运动不断被强化。乡村干部们常常外出忙碌于村中一些人物的出身和历史调查,而与乡村有各种社会关系的人其所在单位也来函或来人到村中进行调查。这个来往的相互过程,构成了公社时期侯家营的一种特殊的交往形式——外调。

强调对村民历史情况的掌握,使外调成为一种制度化的常规手段。外调的具体原因有三:一是为了搞政治运动而进行外调。在“四清”、“文革”时期掀起的“清理阶级队伍”、“一打三反”运动等,都需要对待审查的人物、四类分子等“阶级敌人”在建国前后所谓的“不法”活动和问题历史进行调查,“文革”结束以后则要为平反工作、落实政策进行外调。二是因征兵和发展党团员而进行的外调,包括了解历史、审查档案等。征兵工作一年进行一次,为此每年都要进行外调,这是常规性的外调。侯家营村根据每年的征兵情况开展外调,有的年份工作量很大,如1968年3月1日,一天之内就有侯桂莲、侯增勤、侯增艳、侯金忠、侯艳玲、侯艳荣、侯淑琴7人去各处搞参军外调政审工作[156]。外调的原因之三是了解本村情况,主要有为写材料、编村史而进行的查档案、访谈等活动。

外调的形式主要有派人外调和函调两种。除此以外,20世纪50年代引入乡村的先进通讯工具——电话也得到了利用,如1973年4月17日董秋茹因外调打电话给新集大夫庄公社的金庄子大队[157]。派人是外调的主要形式,干部外出寻访相关人员进行访谈以及通过查档案等方式了解相关情况。1969年侯大义、侯元强去县内的安山公社,通过搬运站的张绍文了解村子解放前的情况[158]。村干部们外出进行外调工作需要上级政府开具的介绍信。

前往边境地区还需到县公安局开具介绍信,如侯振兴曾到黑龙江省的绥滨市外调,就需要这道手续(侯振兴,07-11-21)。不仅乡村干部走出去,村里也曾接待过外单位的外调人员。1978年湖北省某单位殷万春和任献凯两人来到泥井公社调查侯永志事,公社找到侯家营贫协成员侯金章、侯大信、侯大安接待,并协助调查[159]。

函调以信件的形式向外调对象所在的单位提供调查清单。通过这种形式,侯家营与村外单位实现了外调工作的互动,一些人员的相关情况以这种特殊的形式为村内外单位所互相了解,乡村得以继续掌握村外人员的信息。从村外寄来的外调函,绝大部分来自东北和内蒙古地区,反映出1949年以前侯家营与这些地区的联系,1949年以后,外调工作成为保持这种联系的方式之一。

村中被定性为“恶霸地主”的萧惠生,其家人在20世纪50年代初均已迁出村,在村内再无任何直系亲属,但他们与乡村的联系并未断绝。由于阶级成分问题,萧惠生的子女所在的单位曾多次致信侯家营调查他们的政历问题,如1974年5月,锦州市果品公司政治科为了划定“三革”子女致函侯家营,要求调查萧惠生之子萧维勋的家庭出身[160]。而作为曾在村中有影响力的“恶霸地主”的家人,侯家营需要调查一些“四类分子”的历史问题时,他们又常常成为能提供相关线索和情况的人。1969年5月,为了调查被认定具有政治历史问题、被开除党籍的前书记侯永志,侯家营通过外调的书信往来,联系到了远在湖北的萧惠生的妻儿,希望通过他们了解侯永志的情况[161]。

图7.1 调查证明材料介绍信

资料来源:《侯家营文书》,A-15-16,调查证明材料介绍信,1969—1970年。

外调工作的被调查者包括“四类分子”、应征参军者、知识青年等需要了解其政治背景和历史活动的人。配合外调工作的对象均是对被调查者或本村历史情况有一定了解的人,外调成为保持双方之间联系的一种方式。村内的干部和党员、团员是通过外调进行交往的主体,以大队的主要干部为主。“文革”时期,侯百顺、侯大义、侯振兴、侯孟春等人经常获得外调机会,其中侯百顺是出去外调次数最多的人。在外调活动频繁的1970年,总共有21次外调,侯百顺参与了16次[162]。在活动较少的1971年,侯百顺参加了全部6次的外调,而当年侯孟春、侯大义仅参加了2次外调[163]。侯百顺在70年代主要担任大队民兵连长,负责民兵和治保工作,得到参与外调的机会相对其他干部更多。

通过外调活动,村中的干部们利用公社赋予的权力资源,涉足了许多城市。1949年以前侯家营村民有到东北学生意的传统,村中许多人与当地有一定关系,这些关系使东北成为前往外调的主要地区。当时任村主任兼副书记的侯振兴参与了大量的外调工作,锦州、沈阳、抚顺、鹤岗、哈尔滨、雅克斯,远至当时中苏交界的绥滨,他对这些地方如数家珍(侯振兴,07-11-21)。侯家营周边的地区,如秦皇岛、唐山等城市,乐亭、滦南等县城,由于地理位置近,侯家营与这些地区发生交往的机会很多,外调也常常到这些地方进行。在县境之内,随着距离的缩小,外调的强度进一步增大。到昌黎县城所进行的外调活动主要是查档案、到相关部门了解历史情况等。到某些乡村外调的次数较多,如虹桥、团林、马坨店、新金铺等地,这些村庄与侯家营关系较密切,有长期的来往和通婚关系[164]。

“四清”和“文革”前期外调活动频繁,一年多达几十次,“文革”后期及“文革”结束后明显减少,1976年和1977年均未发现外调记录。“文革”结束后的几年间,为了落实政策外调又有所增多。更具有常规性工作意义的征兵外调,则起伏不大。随着公社的解体,不再过分强调阶级出身、政治背景,外调活动的政治作用被明显削弱,成为少数情况下才出现的例行公事,因外调而外出的活动几乎消失了。

当时的干部们,对于外调的态度是积极的,他们虔诚地忠于国家、拥护政策,相信外调是必要的而且必须的政治活动。干部们乐于外调,不仅源于坚定的政治信仰,还因为个人能在外调工作中获得一些物质和精神上的好处。外调的一切费用都由国家负担,村干部们的差旅费、食宿费用均可报销,还有一定的外出补助,同时生产队会给外调干部们按外出时间记上满额的工分。进行外调的人员不用在田间地头辛苦劳作就能获得补助、拿到工分,外调成为轻省的差事。通过外调,干部们能更多地接触到村外的世界。侯振兴就认为外调对于个人的作用主要有二:“一个是长见识,一个是就这个机会逛逛。”(侯振兴,07-11-21)虽然现在回忆起来,他们认为这是公社时代的产物,都没有必要进行,但是他们在谈及外调所到之处时津津乐道的表情,已足以让人们体会当时外出的感受。

外调的作用在公社时期得到强调,成为必要的政治管理手段。干部们通过外调涉足东北、华北等主要城市,这种政治性的交往方式使村内外的人继续保持联系,掌握与乡村有关的村外世界的动态,公社时期的外调工作为保持乡村与外界的联系提供了新的形式。

三 参观、学习及其他公差

政治的对外交往活动还体现在参观、学习以及其他公差活动中。这些活动不像开会和外调这类活动在政治生活中占有重要地位,但通过这几种类型的外出活动,尤其是参观与学习,农民能获得更丰富的外界信息,在交往中所受的常规程式化影响较少,参与者能取得一定的自主交往空间,从而获得更多有利于乡村和个人发展的因素。

(一)参观

国家通常鼓励并推动先进单位的产生,以树立典型的方式在一定区域内——甚至扩展到全国范围——推行特定的政策和政治、经济形式,新事物和新技术的运用也采取类似的办法。其他单位和地区通过参观学习,以直观感受的方式学习先进因素,正像当时任村革命委员会主任的侯永深所说:“哪儿有突出的事了,先进了,就组织你参观学习去。”(侯永深,07-11-22)先进因素主要体现在政治和经济方面,因此获得参观机会的主要是干部和技术人员。

政治方面的参观活动,主要是观摩先进单位的政治组织,如村主任侯永深曾到天津王麻大队参观林业,去抚宁桃园参观示范公社(侯永深,07-11-22)。1969年,侯永深、侯元强等主要干部共6人到抚宁县石岭大队参观[165]。同年,民兵连长侯大义到当时的先进工程红旗渠所在的河南林县参观[166]。

乡村人员参加的参观活动,主要集中在生产方面,有参观农业展览、现场种植、技术展示等形式。当时政府通常以运动的方式,动员各单位进行特定的生产活动。20世纪70年代中期国家号召养猪积肥,于是昌黎县的相关部门组织各大队参观养猪积肥的现场会,以典型大队现身说法的方式动员生产队多养猪,多积肥[167]。通过参观活动,各村庄积极推行集体养猪,而养猪除了积肥,还能为社员提供猪肉食用(侯永深,08-07-27)。新引入的技术、事物在一个地区的推广首先选取试点,通过试点得到适合该地区的证明,之后采用参观学习的方法进行推广。如农业技术员侯运胜,多次到北戴河、唐山、昌黎等地参观农业展览,在县内参观了推广凉坑育秧的技术、腐植酸铵施用的活动[168]。在农业技术方面,推广代田种植法[169]、进行治理沙荒地的“沙改”[170]等。政府将是否遵从上边推行的新技术作为乡村领导干部的认识问题对待,因此向乡村推广的技术,乡村通常都得施行(侯永深,08-07-27)。这些生产活动和技术,有的是由特殊政治环境催生的,不顾乡村的具体条件盲目推行,给乡村的正常生产秩序带来了一些不良后果。但有的技术也利于乡村的发展,提高了乡村的生产能力。

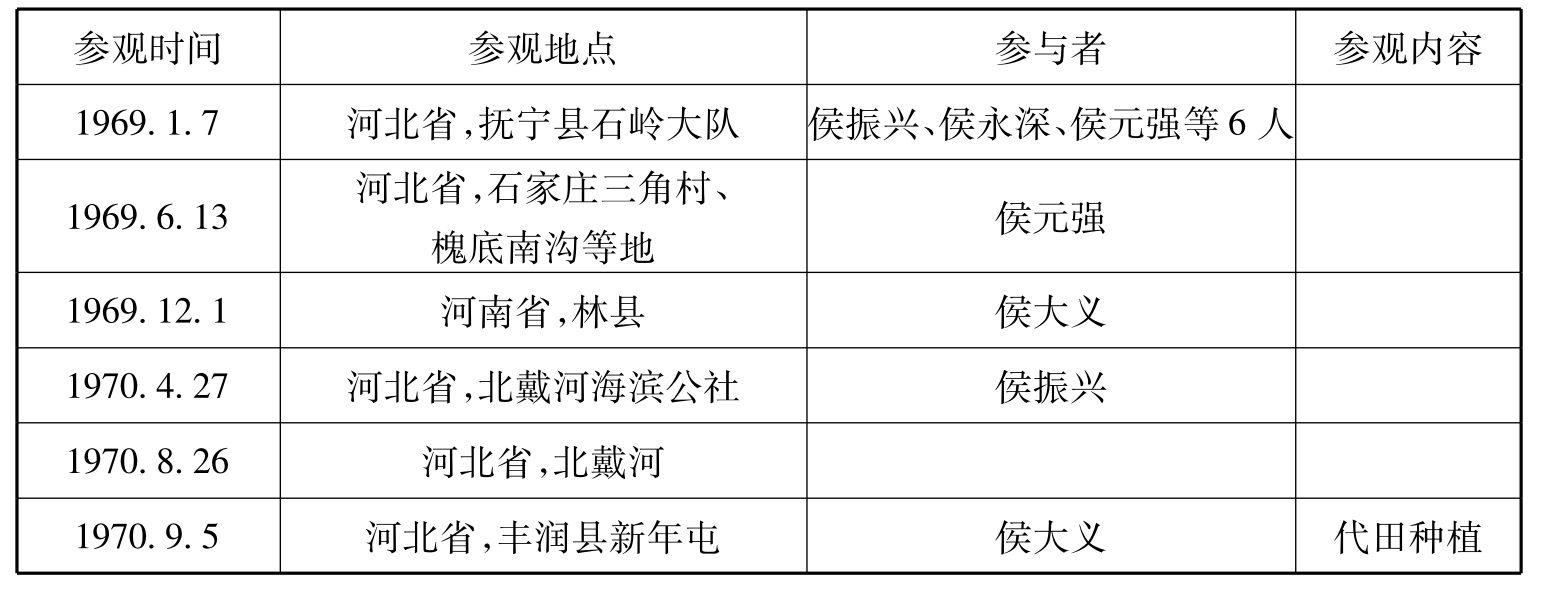

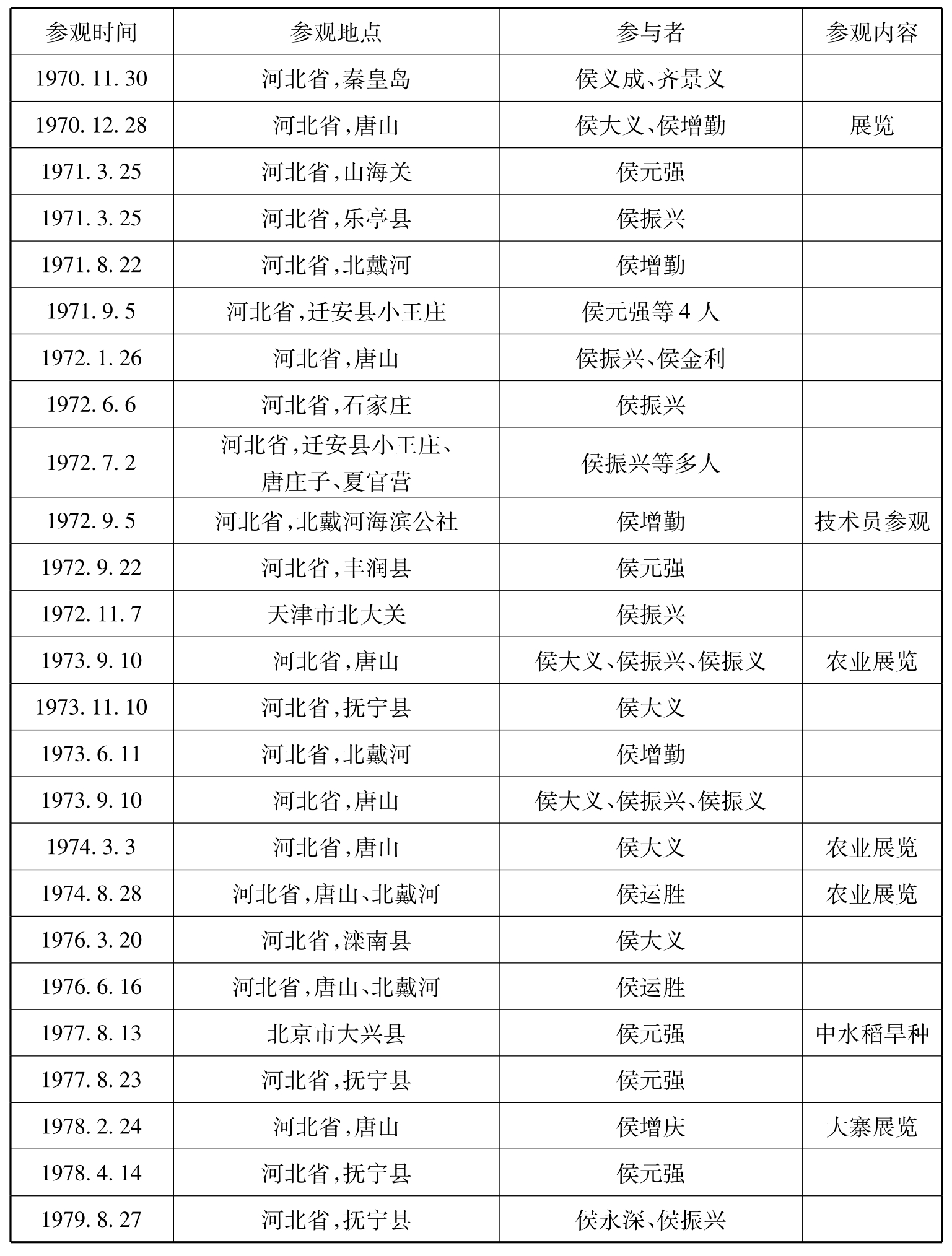

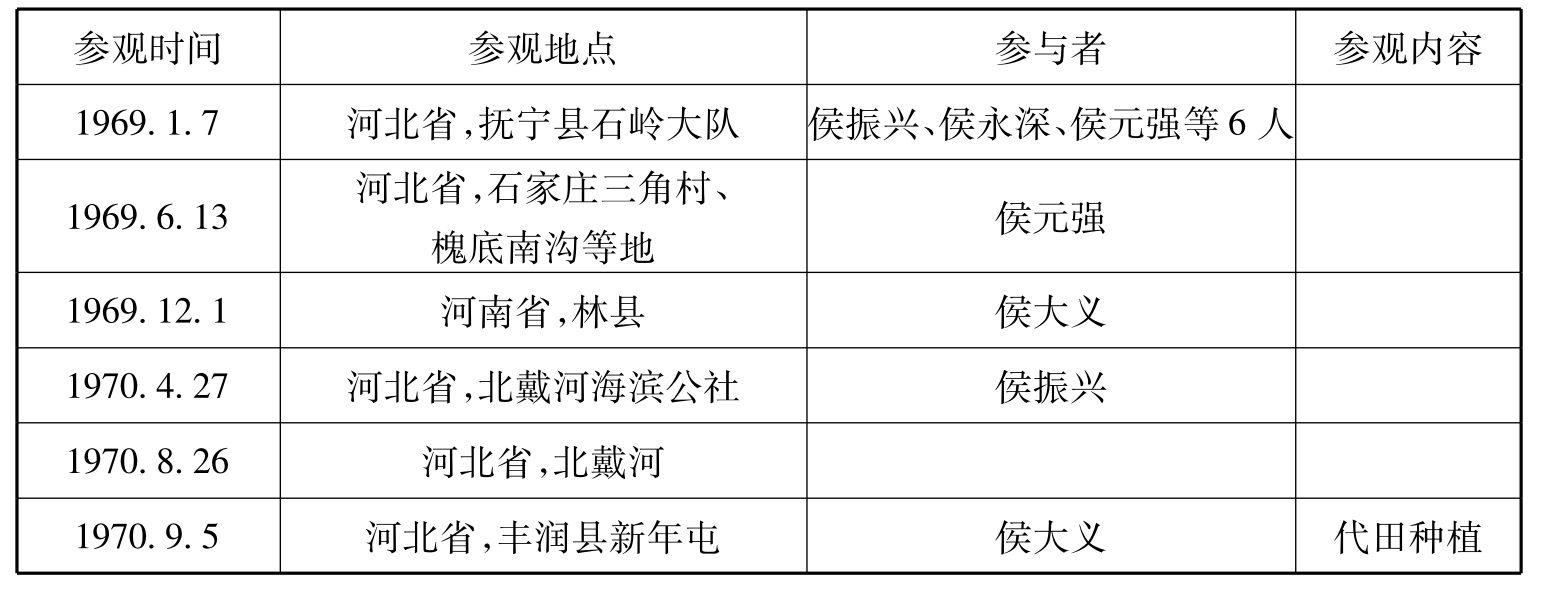

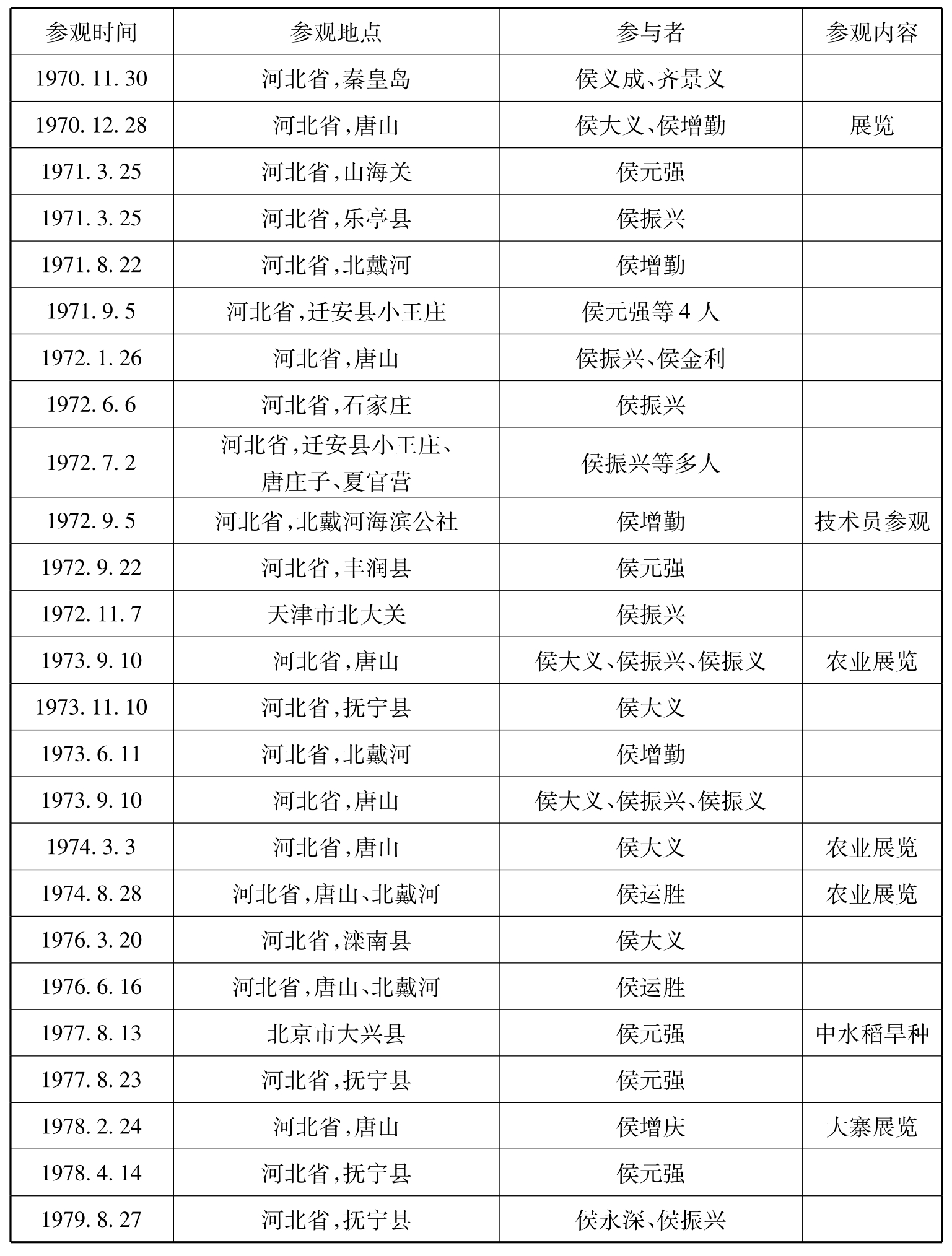

在各种公差中,出县参观的次数较多,频率很高,下表列出了1969—1979年十年间的县外参观活动。

表7.1 侯家营1969—1979年县外参观情况

续表

资料来源:本表数据均来自《侯家营文书》以下文件:A-3-20,干部活动记录记工本(白报本),1969年11月;D-17,1972年大队日记账(1971年11月—1972年9月);D-25,1973年大队日记账;D-73,1977年大队各项收支分户账;D-76,1978年侯家营大队现金账;J-69-1,1969年1月大队凭证;J-69-2,1969年1月大队凭证;J-69-6,1969年7月大队凭证;J-70-4,1970年4—5月大队凭证;J-70-10,1970年12月大队凭证;J-71-3,1971年3月大队凭证;J-71-4,1971年4—5月大队凭证;J-71-8,1971年8月大队凭证;J-71-9,1971年8—9月大队凭证;J-72-13,1972年6月大队凭证;J-72-15,1972年7月大队凭证;J-72-19,1972年9月大队凭证;J-72-20,1972年9月大队凭证;J-72-23,1972年11月大队凭证;J-73-16,1973年9月大队凭证;J-73-18,1973年11月大队凭证;J-74-5,1974年3月大队凭证;J-74-10,1974年8月大队凭证;J-76-4,1976年3月大队凭证;J-76-7,1976年6月大队凭证;J-77-16,1977年8月大队凭证;J-78-7,1978年4月大队凭证;J-79-13,1979年7—8月大队凭证。

从表7.1中可以看到,唐山地区范围内的参观活动较为频繁,每年都有参观活动,北戴河、抚宁县等地,有的年份还会去几次。唐山地区以外,北京、天津、石家庄等华北的大城市,是各种大型展览的举办地,周边区域的先进大队也较易受到关注,成为参观的对象。来到大城市,参观更大规模和更高级别的活动,让侯家营干部们得到见识更大场面的机会,由此获得丰富的知识,增长了见识,个人从中扩展了交往范围和社会关系。

如此宝贵的资源,自然会被少数干部所垄断。表7.1中,从参观者一栏中可见,在个人的参观次数上,书记侯元强有7次,副书记侯振兴9次,民兵连长侯大义8次。到大城市参观的活动中,2次去石家庄、1次去天津、1次去北京的参观机会,分别由侯元强和侯振兴所得。1969年6月侯元强去石家庄参观时途径北京,在首都住了一宿,还到井冈山浴池洗澡[171]。对于当时的农民而言,这是一种稀罕的享受,也是一种新鲜的体验。

相较于县外的参观活动,县内的参观活动虽然路途不远,环境也与本村类似,但参观的具体内容更为丰富。1973年县外的参观活动较少,县内的参观活动涉及“四清”成果、农业、教育、医药等几个方面。县内的交往环境也更为畅通,操着同一方言的人们可以无碍地交流,熟悉的环境让乡村干部们和专业人员更为自在,在参观过程中对一些新事物会有更深刻的认识,而不仅是停留在简单的走马观花上。

通过参观的方式,国家进一步推行对乡村的种种政策,并巩固农民对社会主义和人民公社的信心。农民在接受这种观念和物质输入的同时,也在交往中增长了见识,开阔了眼界,扩大了自己的交往范围。

(二)学习

公社时期,为了提高乡村干部和专业人员的政治、文化、专业水平,以利于国家对乡村的指导和乡村自身的发展,在政府主导下,县乡曾举办各种学习培训活动。这些学习培训主要是理论性、技能性的,有一定的强度和要求,时间短则一天,长则达几个月。绝大部分的学习活动在县内开展,组织单位主要是县和公社一级。县外的学习活动由《侯家营文书》中所见仅有1976年7月侯淑菊去唐山学习这一例[172]。

学习活动按内容可分为四类。一是政治和理论学习,有书记学习班、支委学习班、理论骨干学习班等形式,听报告也是一种政治学习的形式[173]。这类学习主要针对乡村干部进行,通过政治学习推行国家的意志,加强干部的政治素养。还包括为提高乡村干部素质所开办的扫盲班,主要服务于记录会议内容、传达政策精神的需要,一部分文盲干部由此获得了一定的文化知识(侯永深,08-07-27)。

二是技术学习,服务于国家在乡村中推广各项技术的需要,如蒲草地席学习班、玉米小麦学习班、农机班等[174]。乡村技术人员是主要的参与者,这些技术人员,往往是乡村中有一定文化的年轻人,经过村里遴选培养,再送到村外进行培训。通过技术员的学习,诸如深翻、授粉、制种、养猪等新技术得以在乡村推行(侯永深,08-07-27)。乡村在一定程度上适应了国家对其各项生产能力的要求,乡村技术人员则通过较专业的训练掌握了更丰富的技能,他们在能力上已有别于传统农民。

三是专业培训,典型的有会计培训、教师培训、半农半医学习、兽医学习、电工技术学习[175]。据曾为村里兽医的田伯文回忆,当时重视养猪,因此兽医培训成为重点工作之一,一年学习、实习好几次,培训主要在河北农业大学昌黎分校进行,“我们一学习,冬天就学一个月、半个月,有各种各样的试验设备,教授讲课啥的也都经常听听”(田伯文,08-07-27)。传统社会中农民主要进行农业生产,仅有小部分农民掌握一些手艺,如打铁、木工等。而在公社时期,政府提供学习培训的机会,让一部分农民掌握相关的技术和理论知识,成为了乡村中的专业人员。

四是文体学习。公社时期的乡村引入了现代的娱乐形式,有学唱歌、学故事、体育集训、篮球集训等丰富的文体项目[176]。这些学习活动往往由乡村的一些年轻积极分子参加,他们在学习中自身素质得到提高,同时也丰富了个人的交往经历,为乡村生活增添了色彩。

学习与参观的活动在吸收知识和技术的直观性与有效性上有一定相同之处,但相较于参观,学习的时间更长,内容更系统、更深入。通过学习活动,乡村中的一些人接受了一定程度的系统专业训练,增强了对乡村事务管理和参与的能力,从而有力地推动了乡村的进步。他们的素质和能力也得到提升,为个人的发展创造了良好的条件。

(三)其他公差

除了上述几类活动之外,乡村干部们及相关人员还因其他一些公事外出。如1972年2月县里组织知识青年慰问团,由侯家营三名主要干部侯元强、侯振兴、侯大义代表大队去唐山开平20多天,慰问知识青年的家属(侯大义,06-04-18)[177]。当年末侯元强去裴家堡赠送奖励的大镜子[178]。村里开展各项事业到昌黎有关部门联系工作,到需要支援建设的地区接受上级布置的任务以及公社的生产联查等,都需要外出进行。

但侯家营走得最远的人不是干部,而是曾任农业技术员的王景元。1971年10月,为了培育高产的杂种高粱,昌黎县选派了五十个人,王景元作为代表之一到海南岛进行育种工作[179]。

初到海南,王景元给家乡寄回一封信,详细汇报了他的行程和在海南的情况[180]。他与昌黎县育种队一行人,从祖国的东北部出发,向南端的海岛前进。路途上经历丰富,利用了好几种交通工具,在北京、衡阳换乘了两次火车,在湛江搭乘轮船到达海南岛,从海口乘坐汽车到达育种地昌江县,最后又步行七里地到达目的地咸田大队。几千公里的路程途经了河北、河南、湖北、湖南、广西、广东六省区,北京、郑州、武汉、长沙等大城市。沿途风光美不胜收,来自河北的农民看到了黄河大桥、长江大桥,还有“丛立的山峰,俊秀的桂林山水,锦绣江南稻米之美的祖国南疆”,而在王景元眼中,“海南岛更美丽妖娆,山峰耸立,树木丛生,成行的香焦〔蕉〕树,丛生的竹林,高大的椰子树,到处生长着青翠的亚热代〔带〕植物。这真是‘须晴日,看红装素裹,分外妖娆’”。王景元只有高小学历[181],居然也能熟练运用这些优美的形容词,还引用了《沁园春·雪》的词句,充分表达他的欣喜心情,不能不让人感叹当时农民的文化素质,已经得到了相当程度的提高。他们所能交往的范围,也不再局限于传统的地域,充分利用现代的交通工具,让他们走得更远看得更多。

育种活动为期半年多,王景元不仅掌握了农业技术,还获得了当地的许多见闻。育种工作原定在东方县,却因当地为黎族、苗族等少数民族居住的山地,“首先是语言不通,在[再]由于民族观念特浓厚,思想也很跟不上”。在已充分接受了无产阶级意识形态教育的华北农民眼中,少数民族保留的传统习惯和观念是一种落后的状态。育种工作转到昌江县昌代公社咸田大队以后,当地汉族群众热情接待育种队并给予周到的照顾,给王景元留下了深刻的印象。育种队队员与当地群众有了密切交往,“社员们成群结队到我们住的地方问寒问暖,互相了解南北方情况,一直坐到晚上10点多不肯离开,直到大队员通知让我们休息社员就自觉地走了”,在互相交流中进一步加深了来到南疆的华北农民对当地的认识。王景元还提起了当地的风俗习惯和吃住状况,“猪没有圈人没有厕所,吃住与我们根本不通”,虽然“我们经过的地方从湖到海的饭我们基本吃不好”,但他们尽力适应外地不熟悉的环境,这也给他们带来了更新鲜的生活体验。

王景元从海南回来之后,关于他学习的技术和培育的种子,是否也惠及侯家营,众说纷纭,有无不定,但村民们都能清楚地记得这件事,细节或有差异,却也都能说上一二。其中,刘斌相大爷回忆起王景元告诉他们海南有艾滋病的事,当时并不知道这种病怎么回事,但听着新奇,后来相关知识普及了才了解其中原委。他还提及了长虫(即蛇)很多(刘斌相,08-07-26)。

王景元是一位幸运的农民,他拥有的这一段长时间、长距离的交往经历,为他带来的不仅是物质的体验,还有精神的充实。侯家营也是一个幸运的乡村,通过这一位曾走出去的人,通过他可贵的眼和心,给乡村带回了远方的风土人情。

四 小 结

传统乡村的自然发展状态在公社时期被彻底打破,来自乡村之外的因素在政府主导下进入乡村,对乡村发展造成了许多影响。国家直接控制乡村,乡村需要参与各项政治活动,村外的开会、外调、参观、学习及其他公差活动,构成了乡村政治外出的主要形式。乡村干部和各种专业人员作为乡村中分享国家政治权力资源的群体,代表乡村与外部世界进行政治交往,接受政府推行的政策、运动、技术以及各种事物,将这些因素尽力内化为对乡村发展的有利条件。

国家为推行对乡村的政治、文化输入,向参与政治交往活动的农民提供了许多现代形式的训练,在进行政治对外交往活动中,农民自身的能力和素质得到了提高,还实现了个人在交往对象、范围和交往途径上更深更广的扩展。当时的外出制度保障和交通工具的多元化,在一定程度上保证了这种交往的实现。

政治的对外交往活动,不仅构建了乡村与外部世界新的联系,还保持了村内外个人间的联系,从而巩固了农民的村外关系,也使乡村继续掌握这些人的信息,为集体和个人其他形式的交往提供便利。