序论:昌黎县侯家营文书所见

一 引言——一个华北村庄的调查收获

2001年7月至今,笔者带学生多次赴河北省昌黎县侯家营村从事调查。该村位于冀东形胜之地——北望碣石山,留秦皇魏武唐宗过往遗迹;东临渤海湾,有榆关黄金海岸观光胜地。然而,笔者选择此村从事农村社会调查与研究则另有缘由。其一,在20世纪的40年代,日本满铁调查部调查员曾进入该村从事所谓“华北农村惯行调查”,以后侯家营的村名连同她的许许多多的故事便载入籍册,公诸内外。就笔者寸目所及,在其后的五十年间,至少有8位日本和美国的学者在其学术专著里大量援引这些来自侯家营村的满铁调查记录,至于研究论文更不计其数。20世纪80年代以来,外国研究者曾多次计划进入该村从事调查,都因种种困难而未果。如今,满铁“惯行调查”已逾半个多世纪,这个村里的村民和家庭现今的生活是怎样的?在半个多世纪的激烈社会变革当中,这个村庄经历了怎样的变化?通过考察侯家营这样的满铁调查村在20世纪后五十年的变迁历程,并同五十年前的调查相连接,可以获得一个完整连贯、时间跨度超过百年的村落发展历史记录,这对于关注长期社会变动的历史学工作者具有极高的研究价值。其二,满铁华北农村调查资料虽然获得极高评价,也存在欠缺和问题,不能不加分析地贸然利用。一个比较好的解决方案是,通过亲身的田野调查所获,对当年满铁调查本身进行批判、反省,对旧调查资料进行验证和补充。现今,村庄里了解新中国成立前情况的老人们年年在减少,村内旧文书资料也日渐遗失朽烂,因此选择侯家营这样的村子从事调查不仅极有意义,而且显得更加紧迫了。

现在回过头来总结这些年来的侯家营村之行,应该说收获意外丰厚。首先,昌黎人和侯家营人的热情好客令人感动,他们和我们建立起信任关系,使调查得以顺利进行。我们对侯家营村历任和现任党支部书记、村主任(大队长)、村干部(治保主任、妇女主任、宣传委员、村会计)以及小学校长、第一位中共党员(第一任书记)、普通村民(包括旧保长后代、铁匠世家、私营企业家、零售业者等,其中当时最年长者93岁,最年轻者20岁)等进行了多次访问,获得了覆盖面较为广泛的口述村史资料。此外,还访问了昌黎县县政府办公室主任、昌黎县党史研究室主任、泥井镇财政所副所长、泥井镇工商所正副所长等,获得不少关于该村的外围资料。最后,在昌黎县档案馆和泥井镇政府财政科,我们得到了负责同志的热情支持,得以复制、拍摄到大量有价值的档案文献。

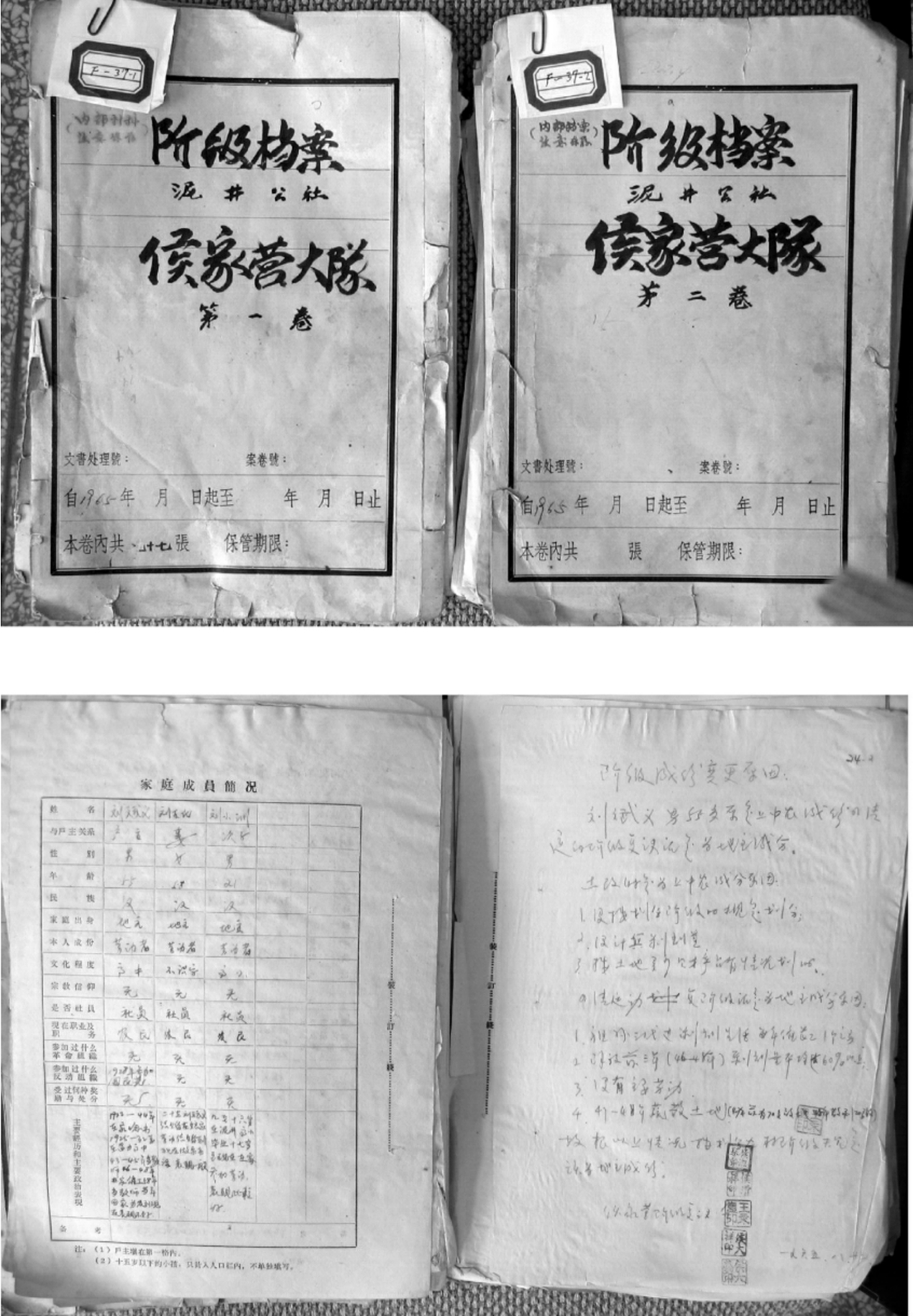

不过,我们在侯家营村还有更为意外和巨大的收获——在村中发现了相当完整的村级文书档案资料(已全部运至南开大学中国社会史研究中心保存)。其主要内容包括:(1)“四清”运动时期形成的各类文书档案。首先是《侯家营大队阶级档案》,这是由驻该村“四清”工作队及村“贫协”为全村6个小队所有农户建立的“阶级档案”。每户档案中详细记载了该农户新中国成立前后(入高级社之前)经济状况、政治表现、社会关系、家史(对土改前各项经营、“剥削”活动记述较详)等,经清查后“阶级地位”有升降者附有改变阶级成分议决证明。该类档案还包括“四清”时查账情况记录,包括对村干部的处理意见及退赔记录等方面的内容。(2)《村史》和《家史》。虽是“四清”时期写成,充满革命话语,且《家史》部分也不完整,但仍能从中窥见20世纪30—60年代村中的重大事件和村中下层农民在1949年前后的生活变迁。(3)以《泥井公社侯家营大队历史资料底帐(秘密)》(1952—1971)及各年度各类报表为核心的经济—社会统计资料。此类资料年积月累,数量可观而又完整连贯,留下了20世纪50年代以来至今侯家营村各项经济—社会统计数据。(4)1964—2004年间完整的村财务账簿(以现金、流水、分户账为主,约160余册)、完整的村财务凭证(传票收据)册、大队干部工分记录等。这些资料几乎是以“日”为单位,记录着这个村的每一笔进进出出和每个村干部的一举一动,使我们得以窥见一部有血有肉、色彩丰满的村落生活史。东京大学川岛真教授说,这些资料简直就是村庄的“实录”。(5)从“四清”到“文化大革命”时期村内政治、经济、文化活动原始文献。包括较为系统完整的村内党、政、团、妇女、民兵、学校、知青、卫生医疗、村办企业等的组织活动文件、记录。其中,党员学习和展开批评与自我批评的记录极为详细,对党员干部处分记录、“文革”后村民平反记录等保存完整,“文革”时期村内大字报留底亦属极为稀见。(6)20世纪60年代以来村政府与村外各级党政组织、单位往来文件、证明、信件;人员往来介绍信、大队介绍信存根。(7)村干部的工作笔记、村革委会木制印章。(8)民国至“文化大革命”时期村民分家单、换契单,土改后县政府发给该村村民的《土地房产登记证》,日伪时期该村村民的“身份证”和“出国劳工证”等。(9)自“四清”至“文化大革命”高潮期村内干部、部分村民、全部“四类分子”的专项档案以及大量审查、审讯记录、交代材料,“四类、顽伪分子”及其子女村内外居住记录与统计。(10)新中国成立后历次人口普查记录及2004年最新全村户口登记簿。

这批文书档案资料被我们定名为《侯家营文书》,其史料价值还有待进一步认识发掘,不过有三点可以确定:一是该资料属于新中国成立以后村庄一级的原始文书档案,本来就不多见,且能躲过历次政治运动以及唐山大地震的劫难,更躲过20世纪70年代后有组织的销毁而保留下来,实为世间所稀见。二是土改前后时期单个村庄一级的阶级结构资料为研究者所瞩目却一纸难求,而侯家营这方面的资料却是极为详细、完整的[1]。三是这些资料在时间和地点上恰好可以和以满铁调查资料为代表的20世纪前半叶各种华北村落调查资料相衔接,利用这些资料有希望能描画出长可百年的乡村细密画卷[2]。

目前,笔者组织学生对该文书资料进行了初步整理,编制了逾30万字的目录,并选出一部分交由社会科学文献出版社出版。笔者还有将这些文书数字化的设想,待日后对这些资料做更加深入的分析。这里借序论之便,仅从国家与乡村社会关系的视角选择材料,尝试着对这些文书做些初步的解读。

二 20世纪村庄外部的压力

20世纪华北乡村社会变化的一个共同特征,便是封闭的乡村自治被打破,村庄一步步变成基层行政单位,国家政权一步步深入乡村并加强其控制。多年来学者们对这一问题关注不少。王福明认为,这一过程在19世纪末20世纪初表现为国家对村庄压榨的加剧,表现为村庄作为整体加强了其对外职能,这些主要体现在外来摊款的增加与对应方面[3]。杜赞奇《文化、权力与国家》一书的核心论点是,19世纪末之前,国家依赖传统文化网络(合法的、大众支持的权威),建立自身的权威。但清末至民国的新政、“大乡制”等变动,显示出国家权力不断深入至基层乡村,加大吸收财源的持续过程。当然,杜赞奇更着意指出,“摊派”、“庙产充公”、改建学堂等,虽然表现出国家对乡村社会财政吸收能力不断膨胀,但控制力却逐渐下降,造成“国家政权的内卷化”[4]。对于这一过程,费孝通先生在《基层行政的僵化》一文中也有注意,他指出,20世纪前半叶国家积极推行“单轨制”、“行政村”,的确使中央政府职能加强,却使乡村基层行政僵化[5]。

对于这一进程——国家政权深入乡村并加强其控制——在20世纪后半叶的表现,已有不少研究成果出现。一般认为,20世纪后半期,村庄的行政编制更趋细致和复杂,除行政组织外,共产党、贫协、共青团、妇女、民兵、学校、知青、卫生医疗、村办企业等组织纷纷成立,使中国共产党的政策和意志得以深入地贯彻到基层乡村。

从侯家营村获得的文书资料,也以大量的、更加鲜活的案例展现了上述这一进程,印证了学者们的研究。以下引用的图片资料是从侯家营文书资料中随手拣出来的。

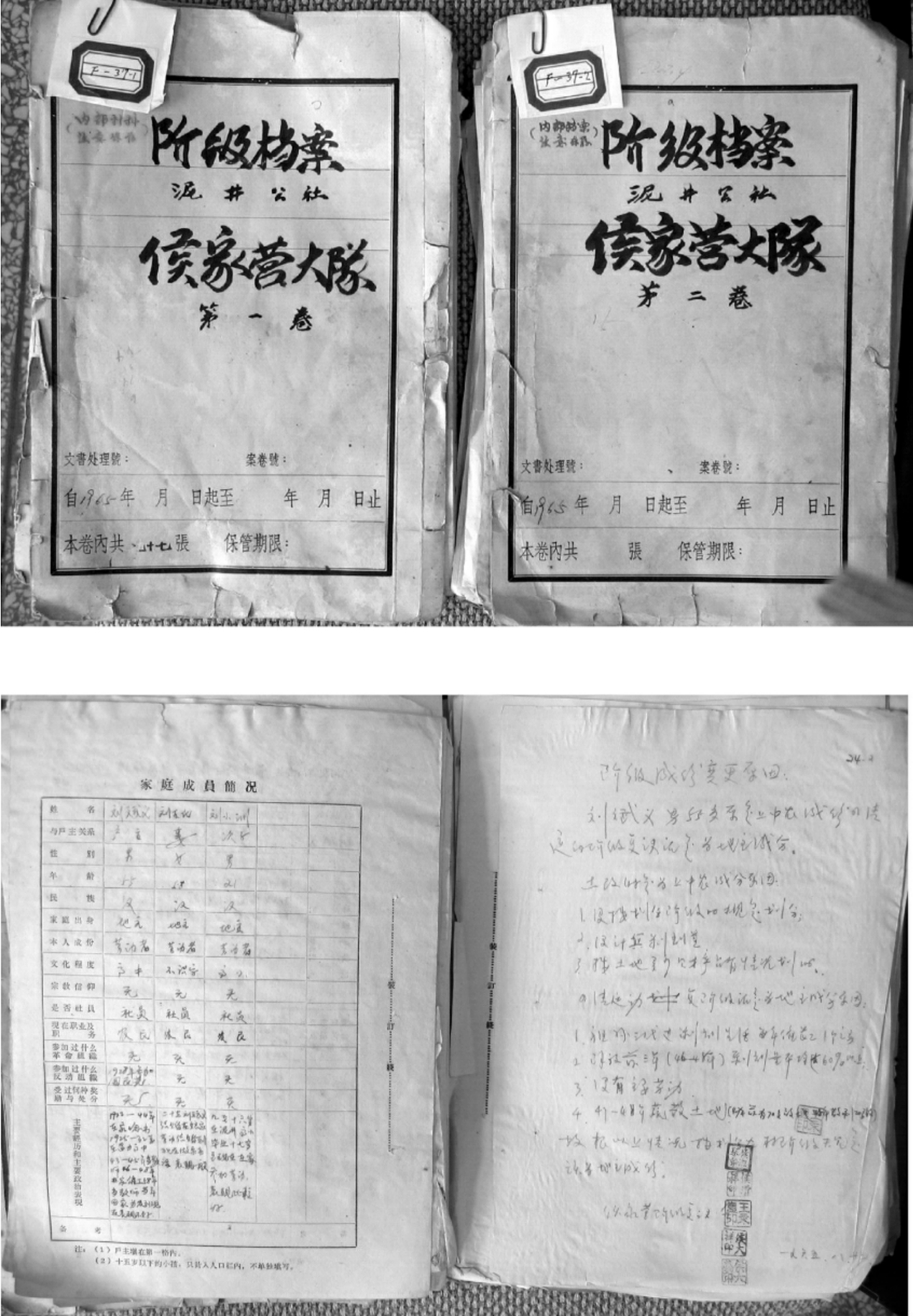

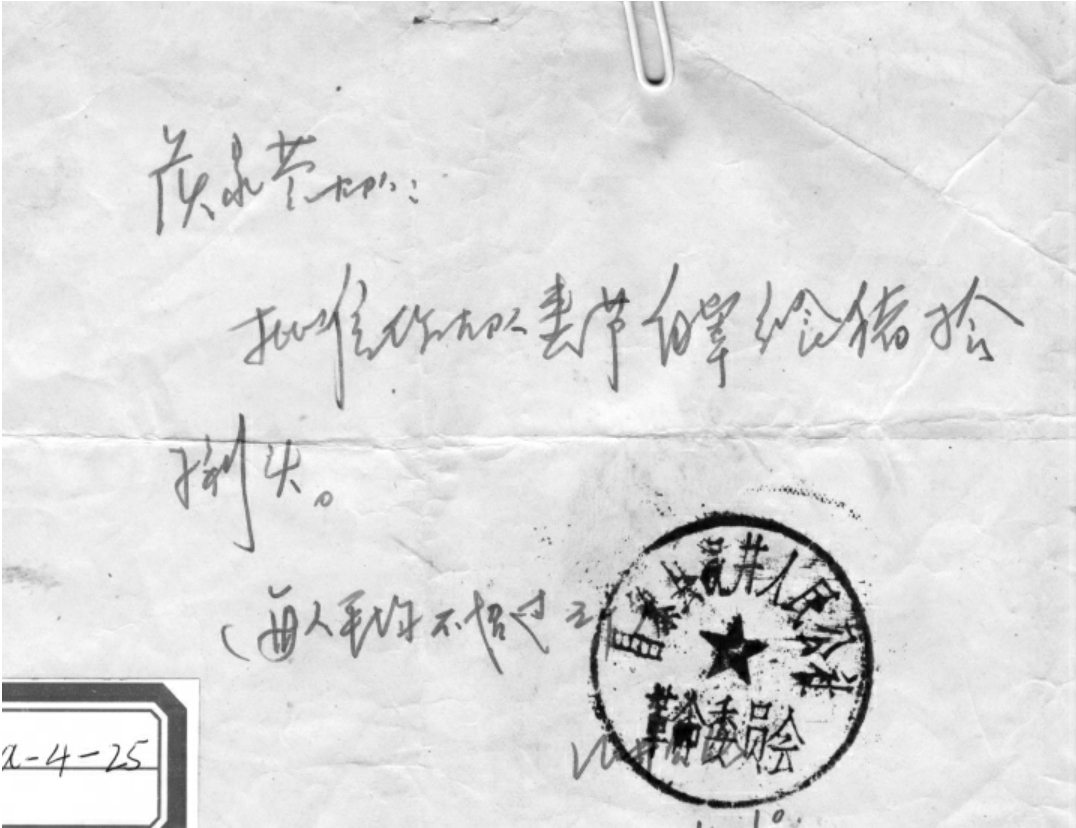

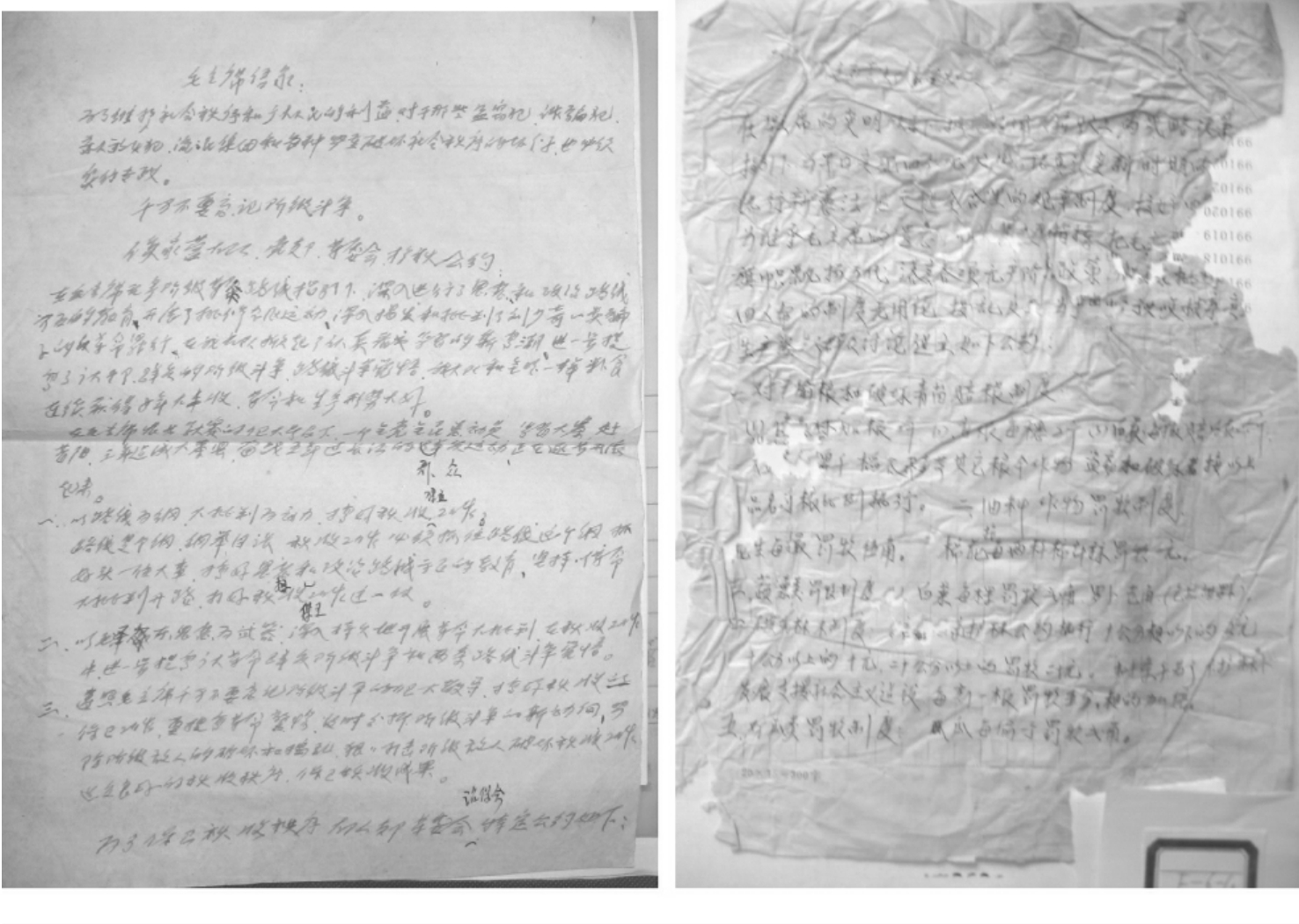

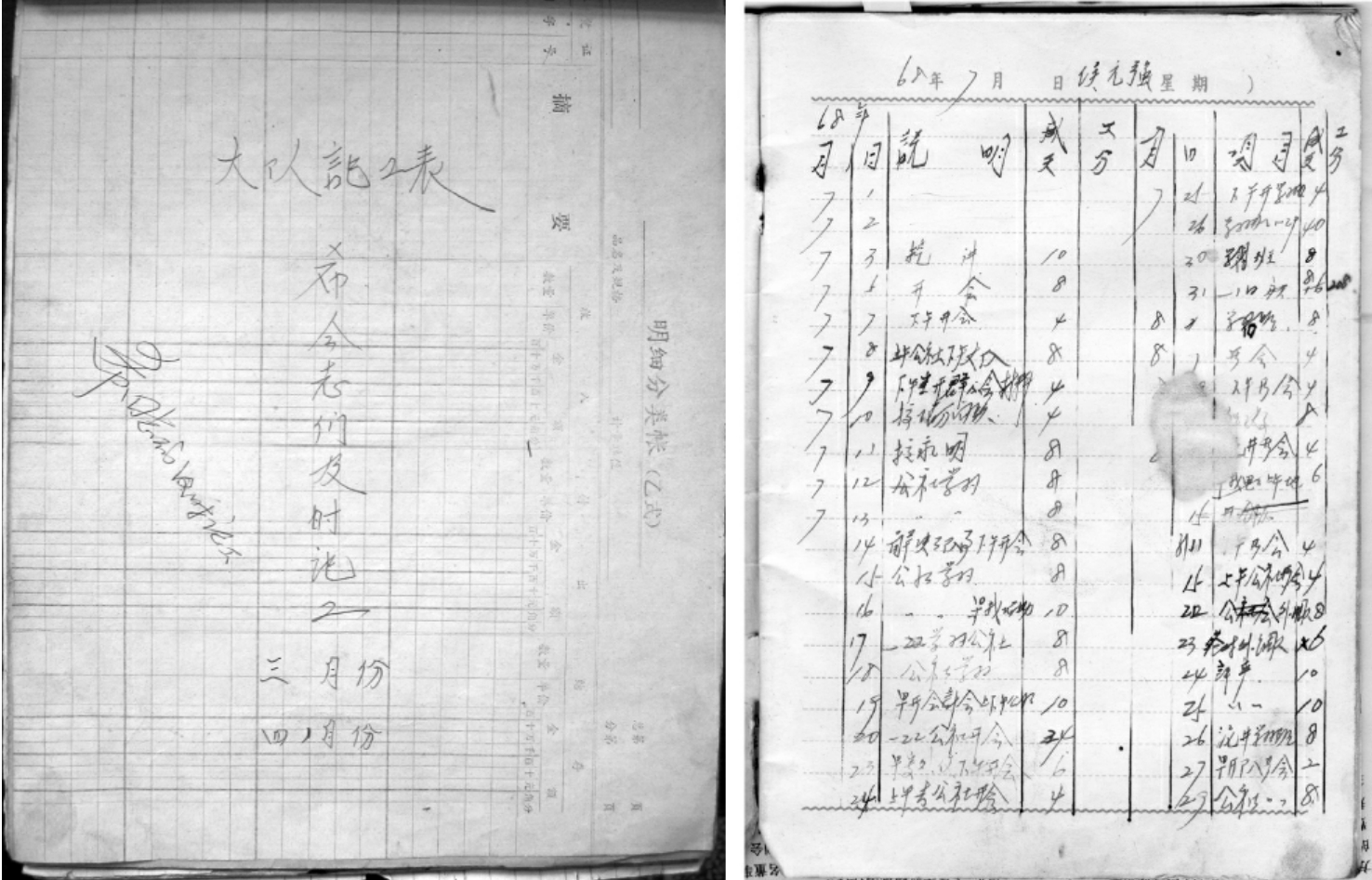

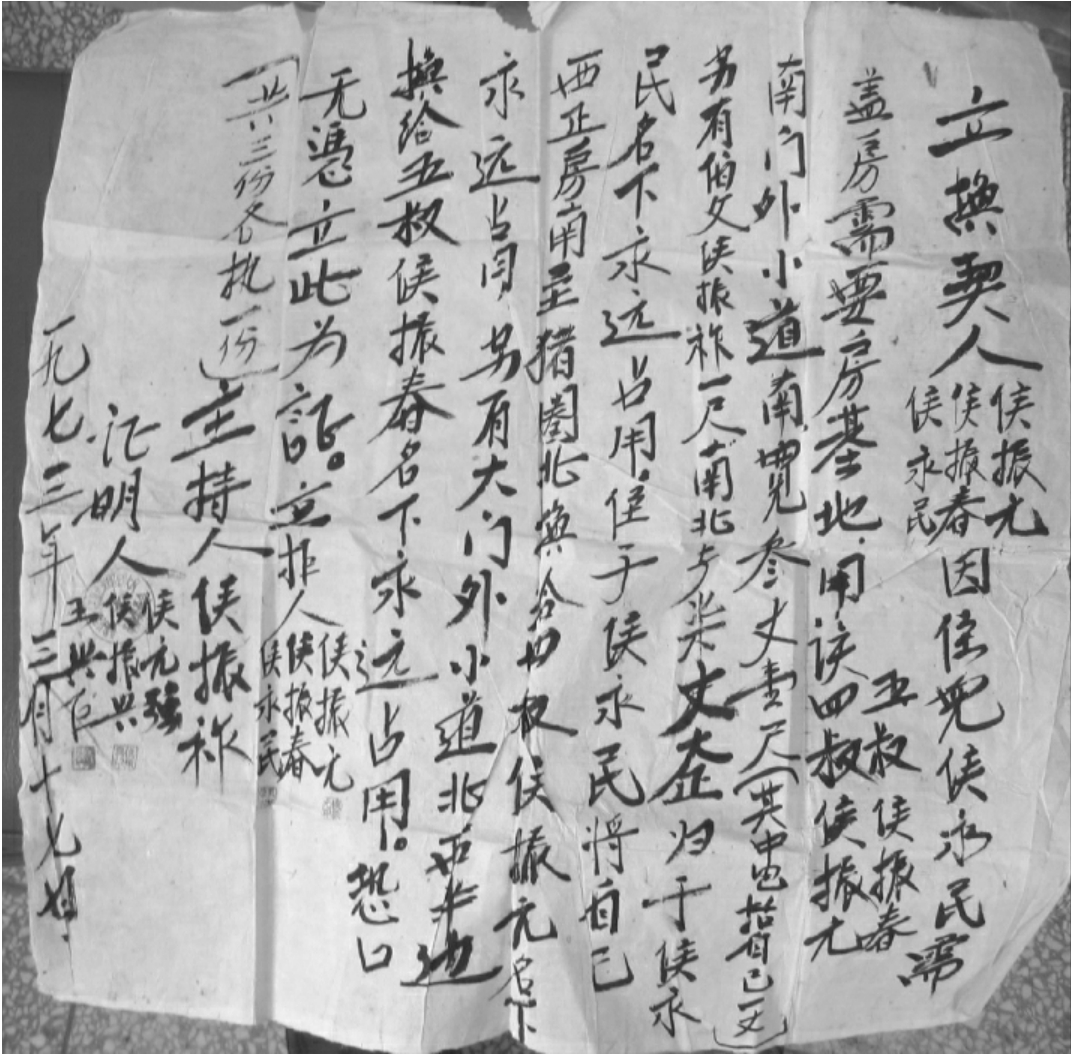

(1)侯家营大队阶级档案(图1,1965年8月)。这是“四清”工作队及村“贫协”为全村6个小队的全部农户建立的“阶级档案”,每户档案中记载了该农家新中国成立前后的经济状况、政治表现、社会关系、家史等,经清查阶级后地位有升降者附有改变阶级成分议决证明。从这类资料看出,在这样一个时代,即便是位于社会底层的一个个无名农户,其命运也开始与国家的政治紧紧地绑结在一起,不断受到政治风浪的翻弄。文件左上方的标签上显示着该文件的分类号,为此,本书以下各章引注该村文书时将以“《侯家营文书》,F-37-1,F-37-2”形式表示具体文件出处。

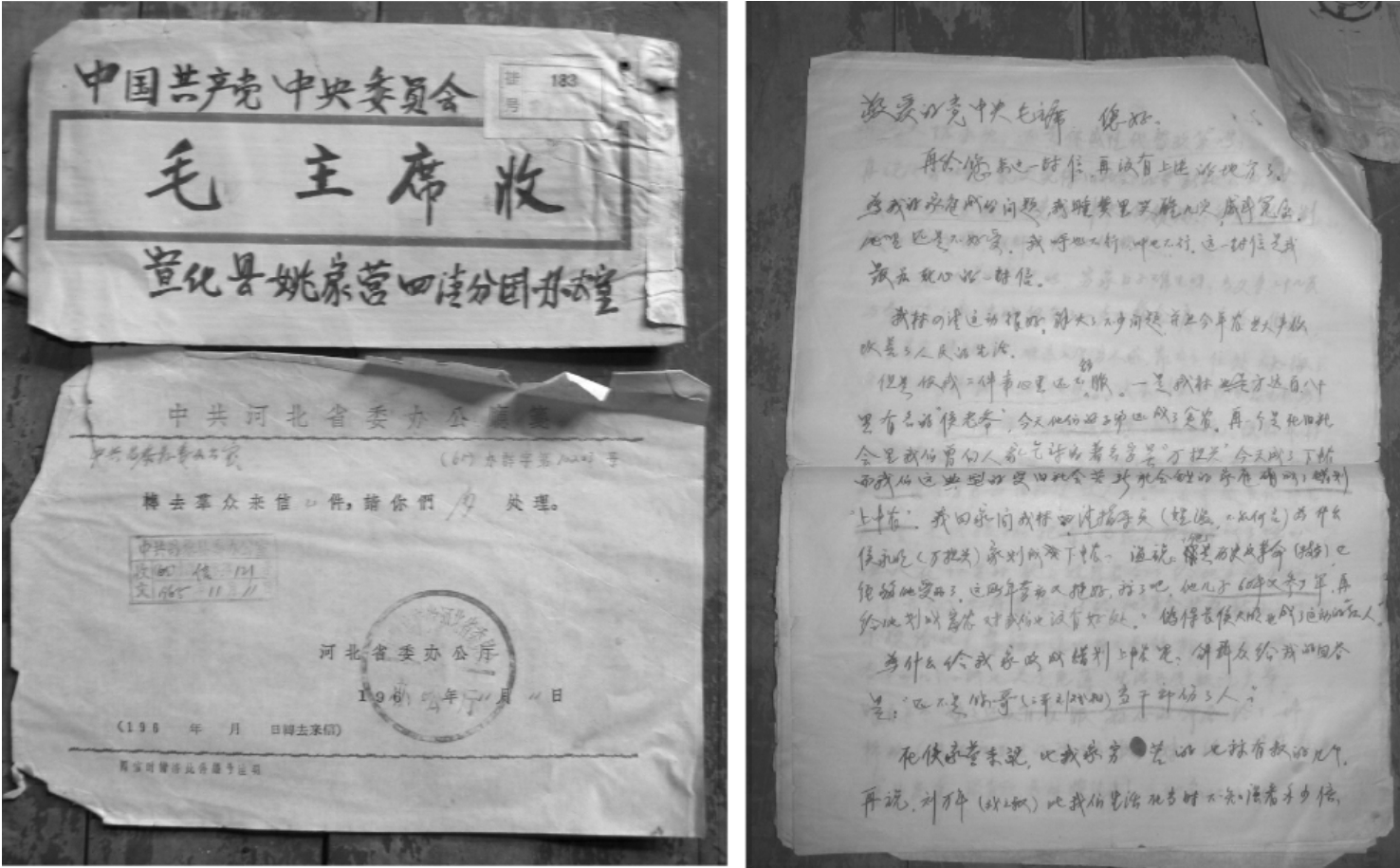

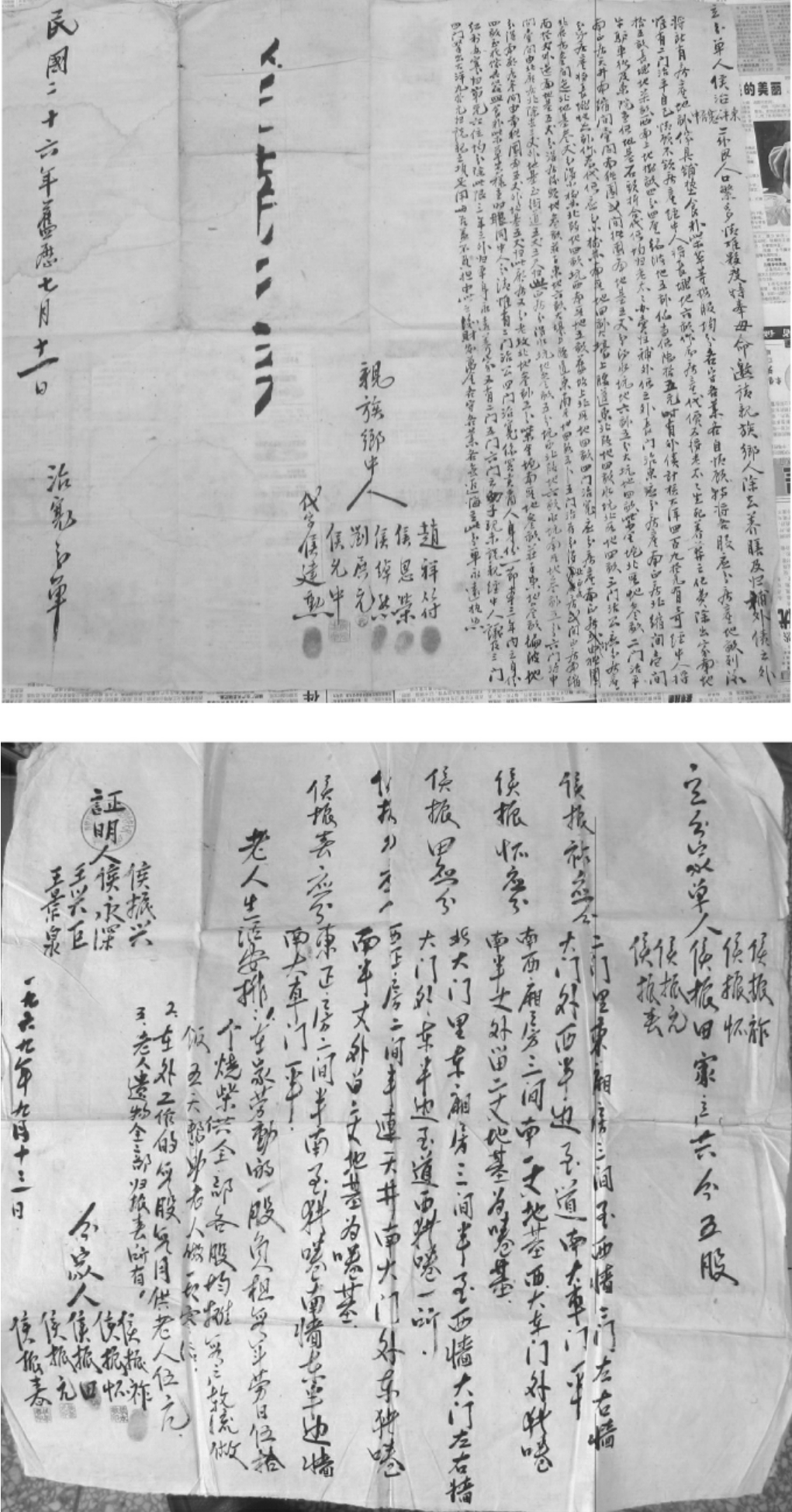

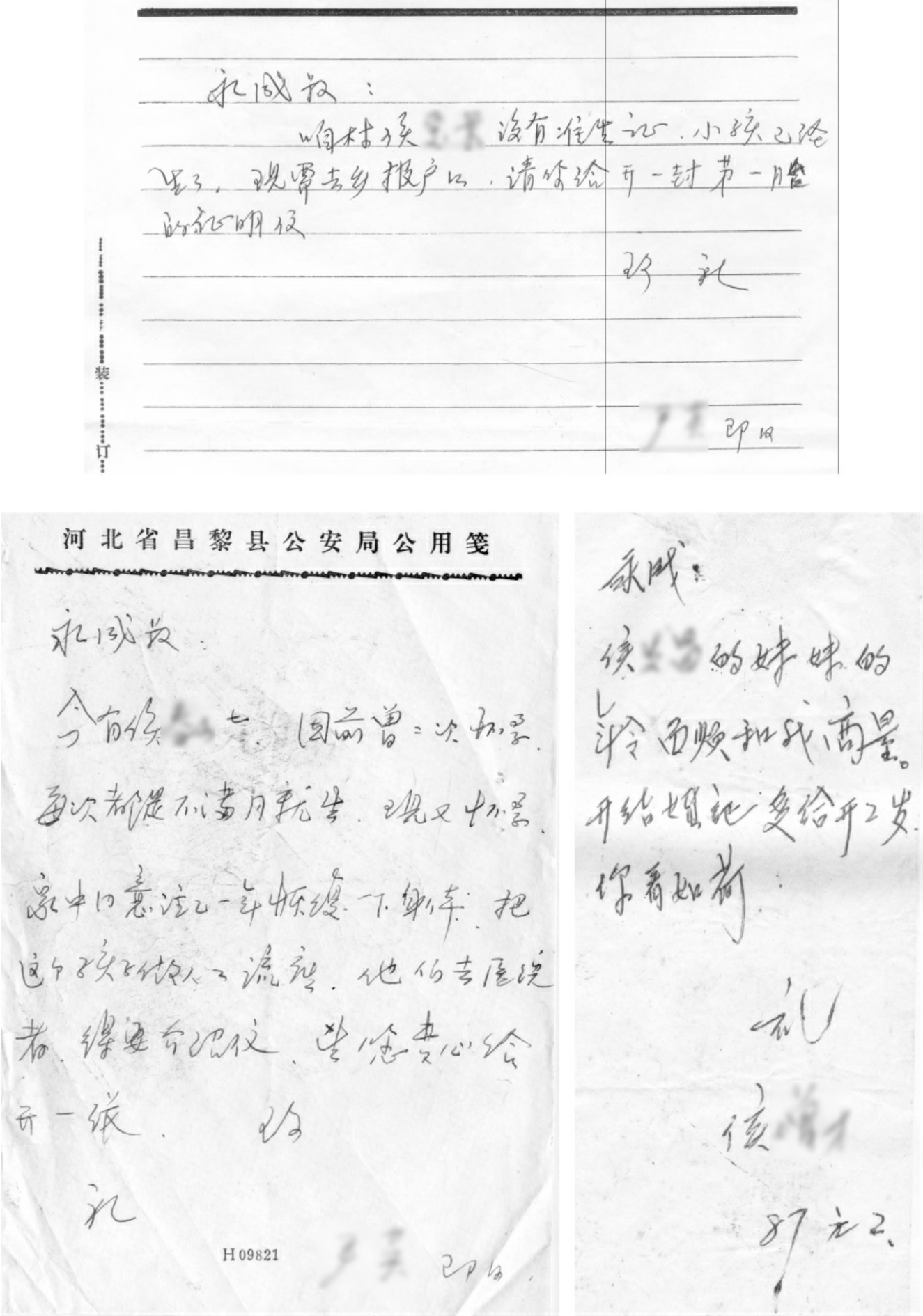

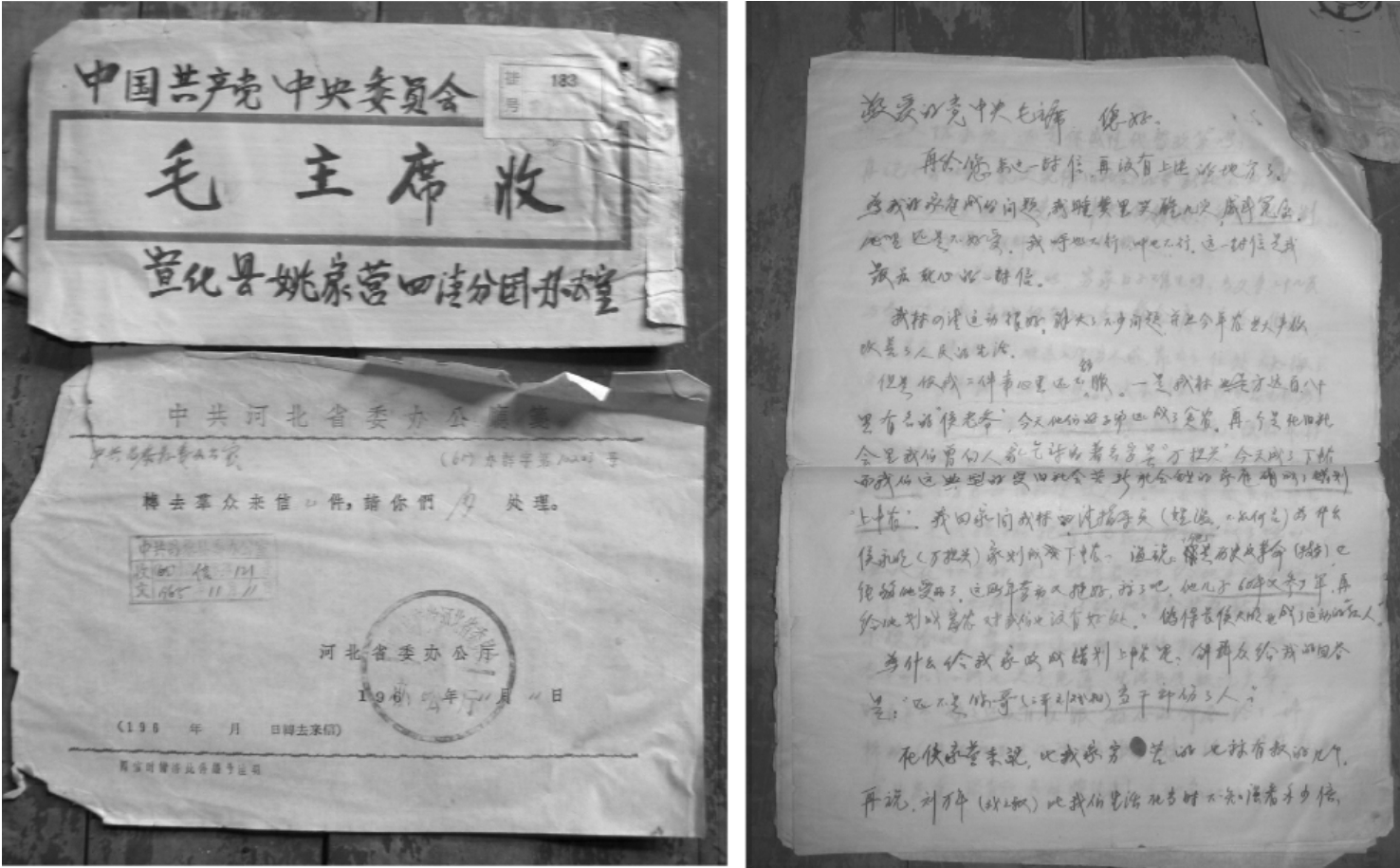

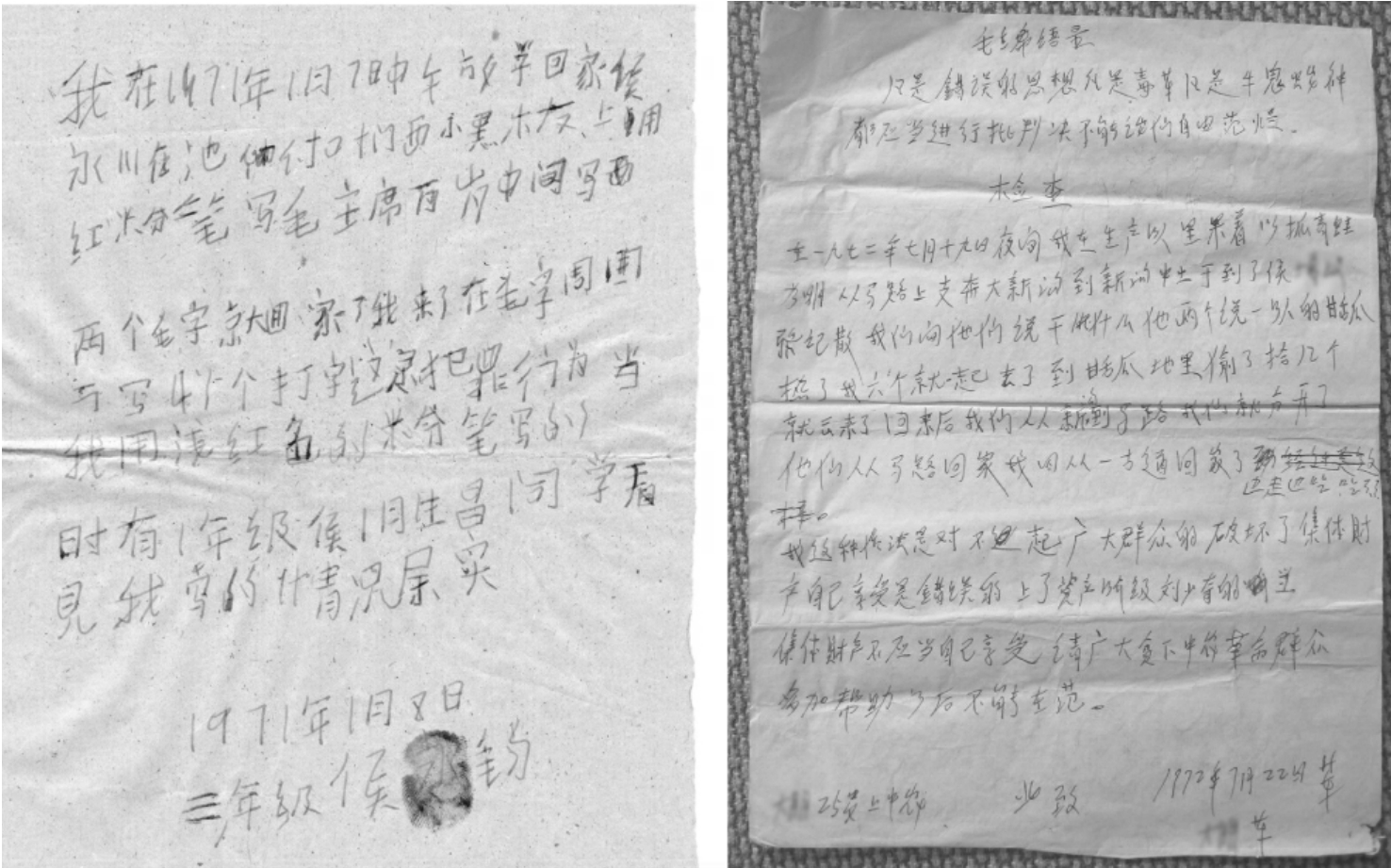

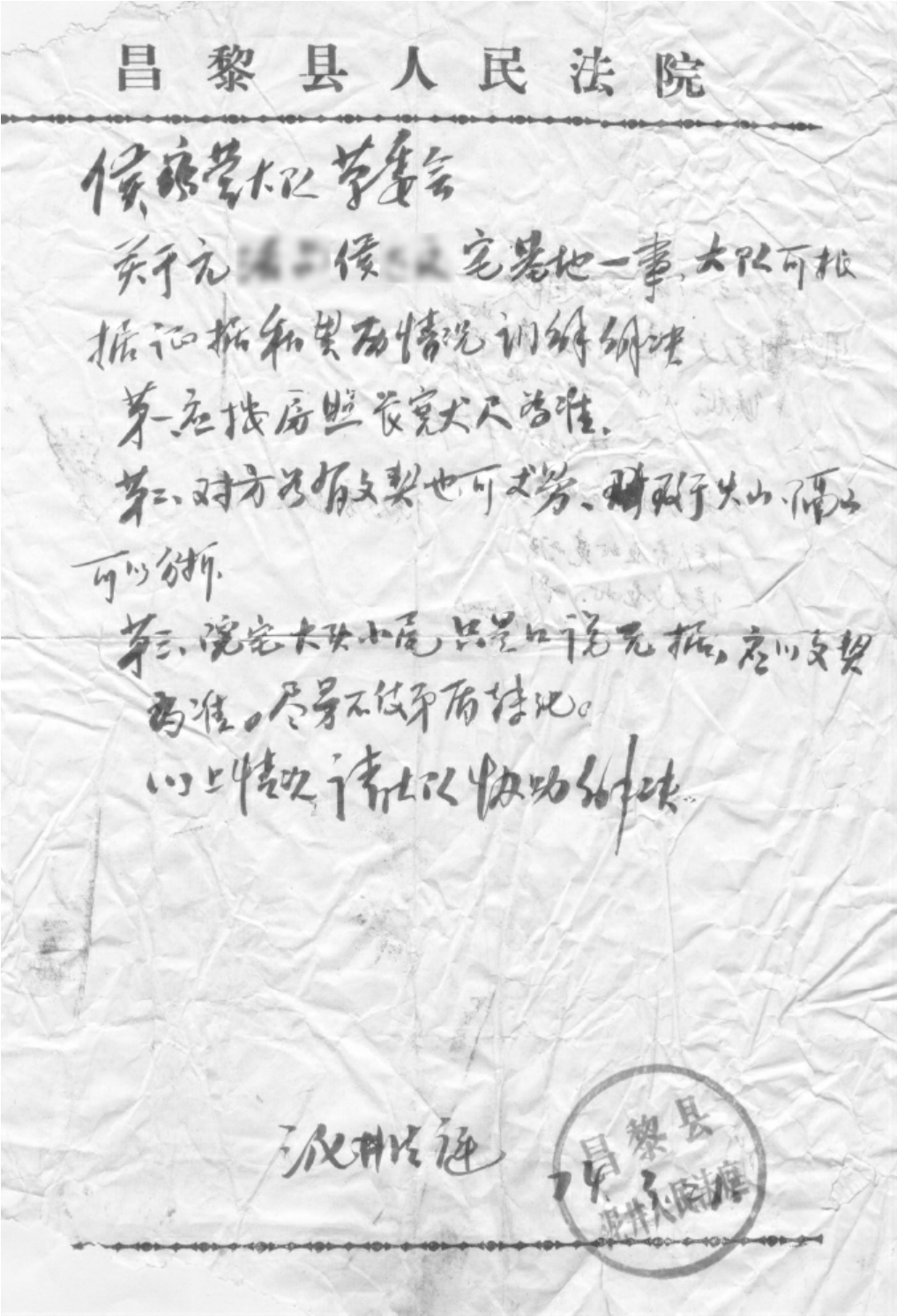

(2)“四清”时期村民投寄给毛泽东的信(图2,1965年)。全信计6页,痛阶级成分错划,怨工作队长不公,问“二十三条”何在。信封正面大书“中国共产党中央委员会毛主席收”,背面有邮局戳记,还有中共河北省委办公厅收讫章印,附有处理意见。最终,这封信又转回到了村工作队的手中。顶撞加上告,这户农家的命运可想而知,其阶级成分由下中农上升为上中农后,再升至富农加戴帽分子。不过这不单单是一部“态度决定一切”的阶级划分故事,也不单单在演示一个小人物如何被卷入国家政治运动的漩涡,在这封信的字里行间,已然窥见国家的种种政治教化对小人物心灵深处的影响。

图1 《侯家营大队阶级档案》

资料来源:《侯家营文书》,F-37-1,侯家营大队阶级档案,第1卷,1965年;F-37-2,侯家营大队阶级档案,第2卷,1965年。

图2 “四清”时期村民投寄给毛泽东的信

资料来源:《侯家营文书》,F-5,刘斌卿给毛主席的信,1965年10月31日。

该信原文如下(〔〕内为正字):

第一封信

敬爱的党中央毛主席:您好:

再给您来这一封信,再没有上述〔诉〕的地方了。为我的家庭成份〔分〕问题,我睡梦里哭醒几次,感到冤屈。心里还是不好受。我呼也不行,叫也不行。这一封信是我最后死心的一封信。

我村四清运动很好,解决了不少问题。并且今年农业大丰收改善了人民的生活。

但是使我三件事心里还不舒服。一是我村方远〔圆〕八十里有名的“侯老爷”,今天他们的子弟还成了贫农。再一个是在旧社会里我们曾向人家乞讨的著名字号“万担兴”今天成了下中农。而我们这典型的受旧社会苦新社会甜的家庭确〔却〕成了错划“上中农”。我回家问我村四清指导员(姓温,不知何名)为什么侯永明(万担兴)家划成下中农?温说:“他是历史反革命(特务),已经够他受的了。这两年劳动又挺好,算了吧,他儿子60年又参了军,再给他划成富农对我们也没有好处。”伪保长侯大明也成了运动的“红人”。为什么给我家改成错划上中农呢?拿群众给我的回答是:“还不是你哥(三哥刘斌相)当干部伤了人?”

在侯家营来说,比我家穷苦的也算有数的几个。再说,刘万年(我三叔)比我们生活在当时不知强着多少倍,而今天中农未动,不是依〔以〕感情代替政策吗?再说说家境,就更觉得旧社会的苦新社会的甜。我就更热爱我们的党和伟大的领袖。社会主义制度的优越性,我都不知从何说起。

还是从家境说吧,穷家日子难过呀!当父亲二十几岁与爷爷分了家,当时,仅分了一点点粮食,房子卖给了伯父。投亲靠友,到姥家,姥家也是穷人家,靠不了,住处不知搬了多少次家。终于又回到侯家营。父亲刘万臣没有念过书,为了糊口,担着八根绳卖点煤油火柴,后来不行了。便给本村地主刘子新、肖会升做工。家里孩子们多,没人管,妈妈扔下就走。这是万恶的旧社会使人所迫,大哥被丢在家里没人管,其它孩子们把哥哥当泥人玩,摔成了哑叭〔巴〕。哑叭〔巴〕在十二岁时就开始跟着爸爸给地主薅稻子。小孩给地主薅稻子连吃都不管饱,那〔哪〕里还有工钱。爸爸的几个工钱也更是危〔微〕薄。生活也是缺衣少穿。眼看上冬,妹妹还没有衣服,好心的邻居给了一件棉袄(得瘟病死去的孩子衣服),妹妹活活没有病死,浑身发臭,没有死,总算挨过来了。一家大小七、八口人仅有一间可住的破东厢房。有钱的少爷侯永明(即万担兴家,历史反革命现在下中农)从我家路过,啮牙讥笑我们,说什么不如猪食。再看看自己,父亲常对我说:你是吃糠菜长大的。不仅如此,万恶的旧社会在我身上留下了罪恶,我得了病,无钱医疗,留下残成了拐子。家里母亲嫌人多养活不起,几次想把我送人未去。日本投降时,我九岁还光着屁股。虽在45年父兄做起了铁器另〔零〕件活,但一件家具也不是自己的,都是借本村王福存的。生活比普通中农还低。怎么能称得上上中农呢?又借外债。第一次土改分了六亩好地。

在〔再〕看看新社会,一九四九年我村解放了,我走进了学堂。今天我在党的培养教育下,大学毕业了。父亲和大哥在53年加入了泥井铁业生产合作社。至今每年每季都要得到奖状和物资奖励。生活水平(现在)可真达到了上中农的水平。想一想过去,看看现在,我们感谢谁呢?只有感谢伟大的共产党和伟大的领袖毛主席的英明领导,感到社会主义制度的无比优越。只有今天我们穷人才能真正地翻身。

不管是什么成份[分]吧,我是要革命的。我要跟着您和共产党走。使我心里不平静,故写给您,也舒舒我的心。也就把这一牵挂放下,很好地革命到底。敬祝您身心健康。

此致

敬礼

刘斌卿上

1965.10.31.

随信附来给公社(四清分团)和昌黎县委(工作团)的信。并未回信。

我想党和人民还相信我。我知道您的工作很忙,对您说一说就算了,回信与否都可以。

(我村划成分年限1945—1947年)

第二封信

敬爱的毛主席:我还要说几句:

另外,我父亲在阶级复议会上报完家庭经济状况,接着往下述[诉]旧社会的苦,而工作组董组长,说什么“你不用往下说了,中农你有什么苦?”(意思是你是上升户,还有什么旧社会的苦?)难道我们真是中农吗?中农就不受旧社会的苦吗?

我认为这种工作方法是不符合党的政策的。明明“二十三条”政策上讲的很清楚:好话,坏话,正确的话,错误的话,都要听。特别是那些反对的话,要耐心听,要让人把自己的话说完。我们的同志就偏偏没有做到。

此致

敬礼

刘斌卿上

1965.10.31.

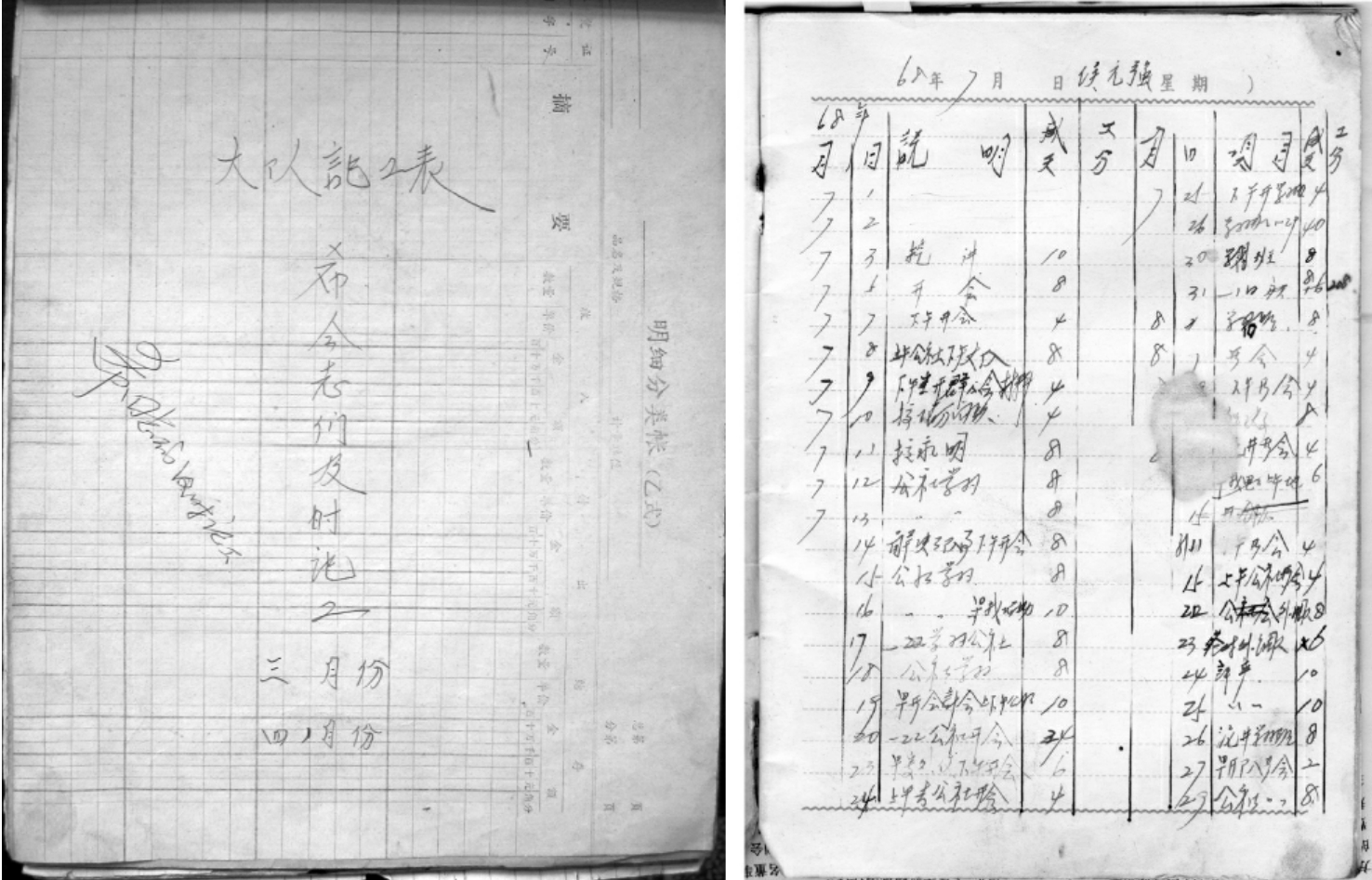

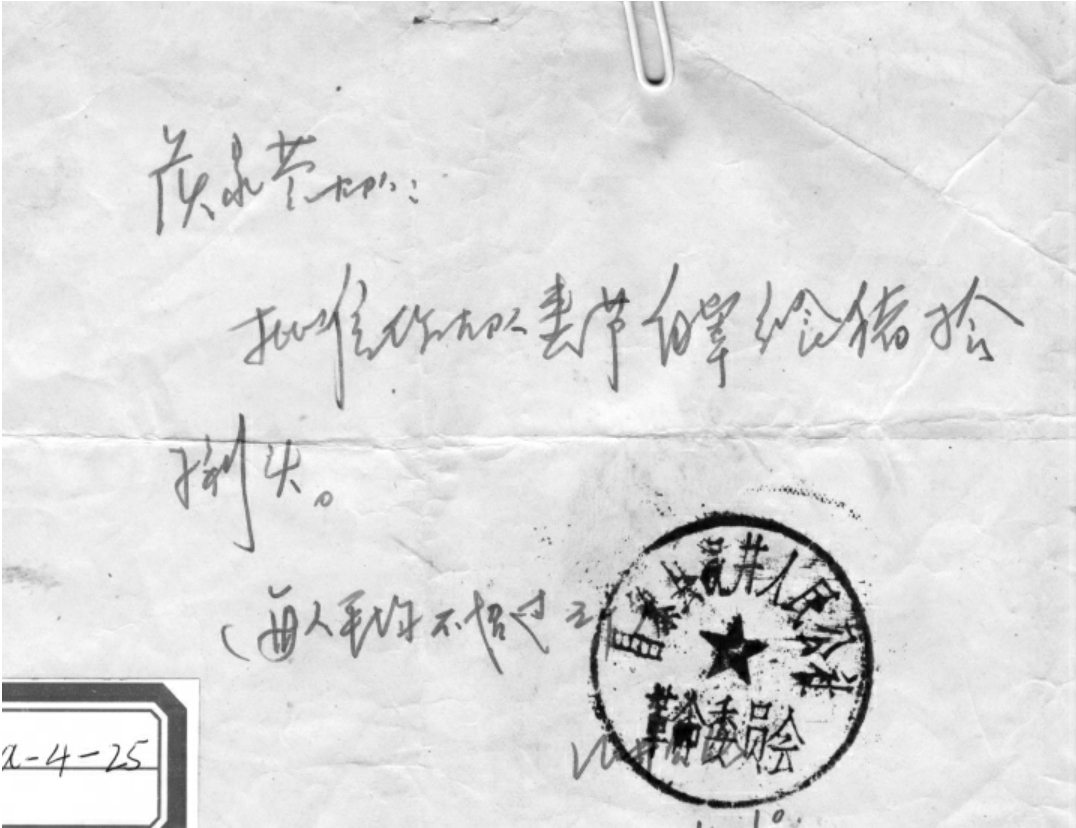

(3)大队记工表(图3,1968年,1978年)。侯家营村在20世纪60—70年代的大队记工表相对保存完整,详细记录了大队干部的日常活动。从历年记工表中可以发现,主要村干部一月之中的大部分时间都在忙于外出开会,会议内容大多是讲政治、讲斗争、讲生产安排。此外,大队干部在一月之内还要为护秋、擦枪、民兵训练、计划生育、拥军优属宣传等事情忙碌。虽然活动内容也会有一些季节性变化,但总体上看,有关生产管理和经济往来的内容并不是很多。无论何种工作,一天都记满10分的工。一张记工表内,密密麻麻地记录着村干部的每日行踪。下面的两幅图片中,左侧图片为某年三四月份的大队记工表封面,上面有两处写着“希同志们及时记工”。右侧图片显示了一位大队书记在1968年7月里每一天的活动内容。

图3 大队记工表

资料来源:《侯家营文书》,F-34,侯家营大队记工本,1978年3—4月;A-3-30,记工本,1968年7月。

(4)村民外出打工证明(图4)。此类文书资料显示,直至20世纪80年代以前,村民在村外谋职、挣钱要经过层层部门审批,村民的经济活动受到严格的掌控。

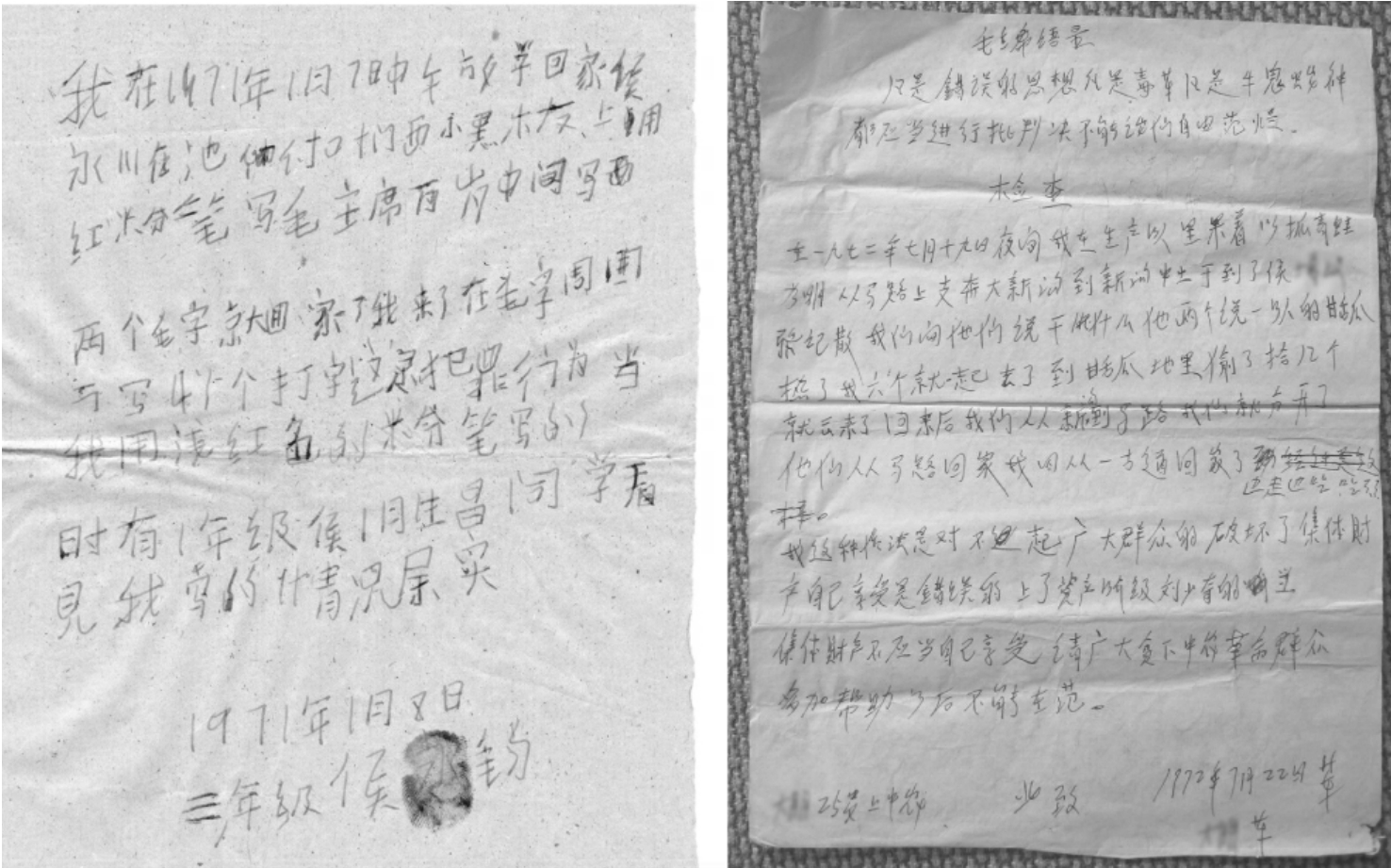

(5)小学生的“犯罪”交代材料(左)和村民偷盗农作物检讨书(图5)。故事一梗概:20世纪70年代初一个冬日的中午,一村童在街墙的黑板上(不慎)写下“毛毛主席万岁”,不久另一位十龄村童过来围着“毛”字写了四五个“打”字,结果便构成了“犯罪行为”。故事二梗概:70年代初一个夏日的夜晚,几个青年在生产队“呆着”无聊,议论一队的甜瓜“热〔熟〕”了,便“以抓青蛙为明〔名〕”,“支〔直〕奔”瓜地去偷。事发后检讨者除了交待了在回家的路上“边走边吃,吃了三〔仨〕”的紧张经过,并表决心“以后不能在范〔再犯〕”外,还将这种因嘴馋或饥饿引发的偷盗行为归罪于“上了资产阶级、刘少奇的当”。在村档案中此类偷盗检查不少,同样也冠以“……绝不能让它们自由范烂〔泛滥〕”的“语录”,其认识也达到了“这是公私两条道路的斗争”的高度。

图4 副业工合同书

资料来源:《侯家营文书》,A-12-9,劳动合同书,1979年;A-12-10,亦工亦农副业工协议书,1975年。

(6)公社关于春节宰猪及吃肉数量的批示(图6)。时间约为20世纪70年代初。一张纸片,可见上级对村民生活的控制,已达到以斤两计算的程度。

从以上这些文书中可以看出,在20世纪后半期的中国乡村,国家权力似乎已经控制了村民经济、社会生活的方方面面,以阶级、阶级成分、阶级斗争话语等为代表的官方意识也已经深入到基层乡村。因此,在一般学者的印象中,在20世纪后半叶的中国乡村,国家已完全树立起自身权力的正当性、权威性,据此在乡村顺利地进行动员,实现自己的意志,无限制地为城市和工业化积累经济资源,也产生了灾难性的历史后果。似乎20世纪后半叶的中国乡村社会已被国家权力所吞噬,处于绝对服从的境地。但是,下面的另一组材料表明,国家权威在乡村社会也不是没有边界,也不是没有政策愿望落空、陷入困境的时候。面对国家的强制性压力,乡村社会的传统、习惯一直用融合、再造、过滤等方式加以对应。

图5 两份检查

资料来源:《侯家营文书》,B-5-29,1971年1月8日;A-12-12,1972年7月22日。

三 乡村文化在博弈中再造

近年来,或许是受到福柯的感染,不少学者相信“话语具有更大的真实性,比实践更具有历史意义”。在许多乡村社会研究中,“从社会和经济的客观性维度向话语和文化的表达性维度的转移”已成为一种流行。但是,就像一些学者提醒的那样,“客观村庄现实”与政党和官方的意识是不一致的,而且,那种认为官方的意识“一直主导着所有生活领域”的看法,也是有些过于自信了。

侯家营文书把我们带进国家权力与乡村社会文化相交的地方,展现出两者相互碰撞的具体场景。

侯家营文书资料里有大量这样的案例。例如,侯家营的村民们在“革命化”的时代,或者对国家政策、命令虚与委蛇,敷衍应付,或者在办企业副业、自留地、自由市场、交“红心粮”、宰猪吃肉、过“革命化春节”等方面,处处都为自己留了一手。不少干部、村民公开大骂“四清”工作队干部,说“四清是利用坏蛋整人”,有的村民同情被打倒的公社和村干部,同情刘少奇,说“百姓欢迎三自一包、四大自由”,有的村民嘲讽说“誓师大会就是吹牛大会”,有的认为“忆苦思甜是形式主义”。更有甚者,在革命运动的风口浪尖上,有的村民还在怀念“旧社会”的闲适生活,有的村民质疑搞“万寿无疆”是封建帝王思想,说“过去皇帝是万寿,玉皇是无疆”。还有人竟能从传统戏剧、说书和唱影(为村民喜闻乐见)故事中发微,用三国演义中董卓与吕布的关系比附毛泽东与林彪,预见两者关系早晚会出事……还有个别干部村民,贪占的依旧贪占,赌博的照样赌博,偷盗的仍然偷盗。

图6 公社关于大队春节宰猪的批示

资料来源:《侯家营文书》,A-4-25,泥井公社关于侯家营大队春节自宰分食猪的批示,约为70年代前期。

在此之前,已有不少学者的研究注意到传统习惯的顽强性[6]。下面一组材料告诉我们,即使在疾风暴雨的“文化大革命”期间,村民们也“无法在社会”生活的所有方面都依从官方的意识与建构,反之,国家也不可能对村民生活的方方面面都安排过来。这些例子还表明,即使在大讲革命和阶级斗争的年代,村民们在大到涉及全体村民整体利益的治安防卫方面,小到一家一户的分家析产、财产继承、家庭纠纷等私人生活领域,可以说村庄的经济、社会、生活的许多方面还得按老一套、老规矩办事。

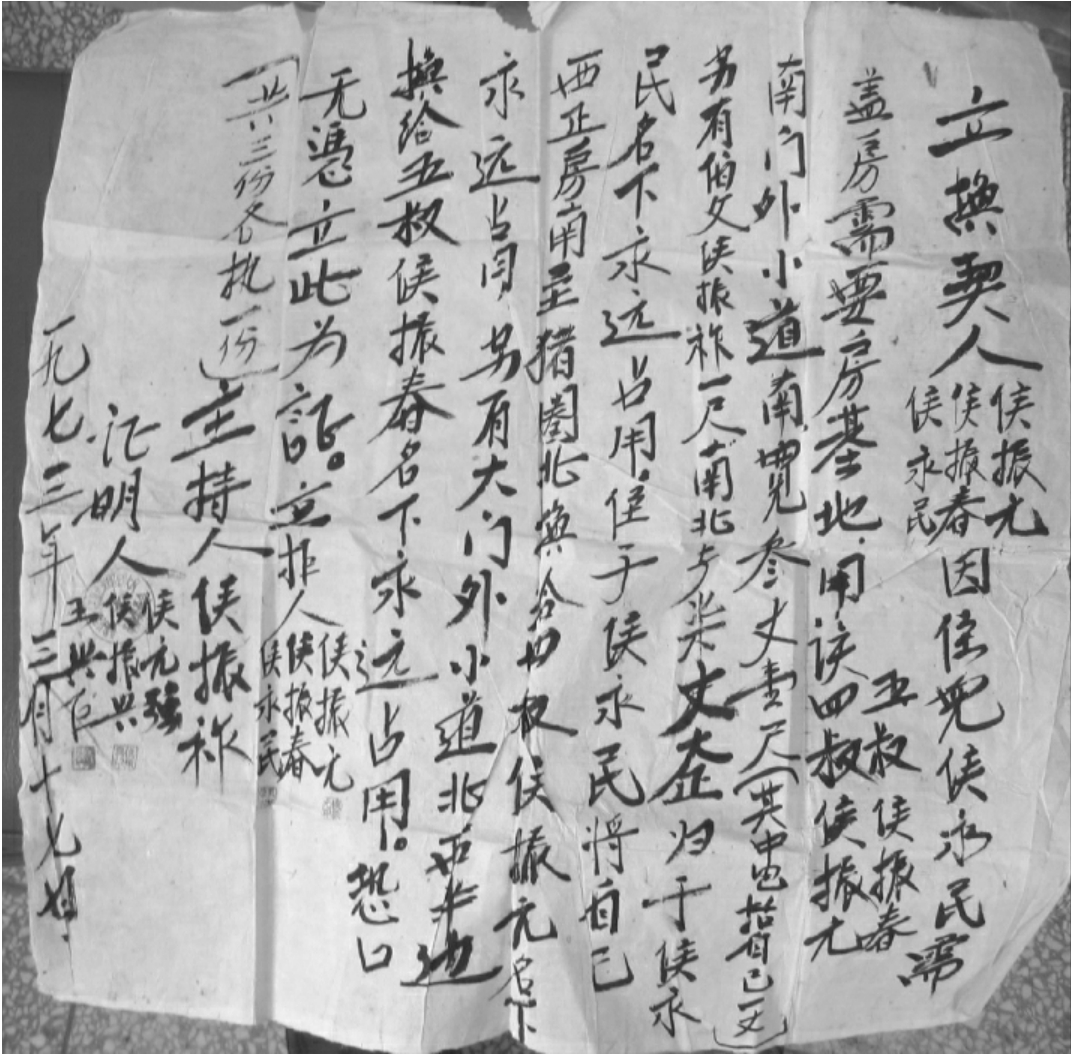

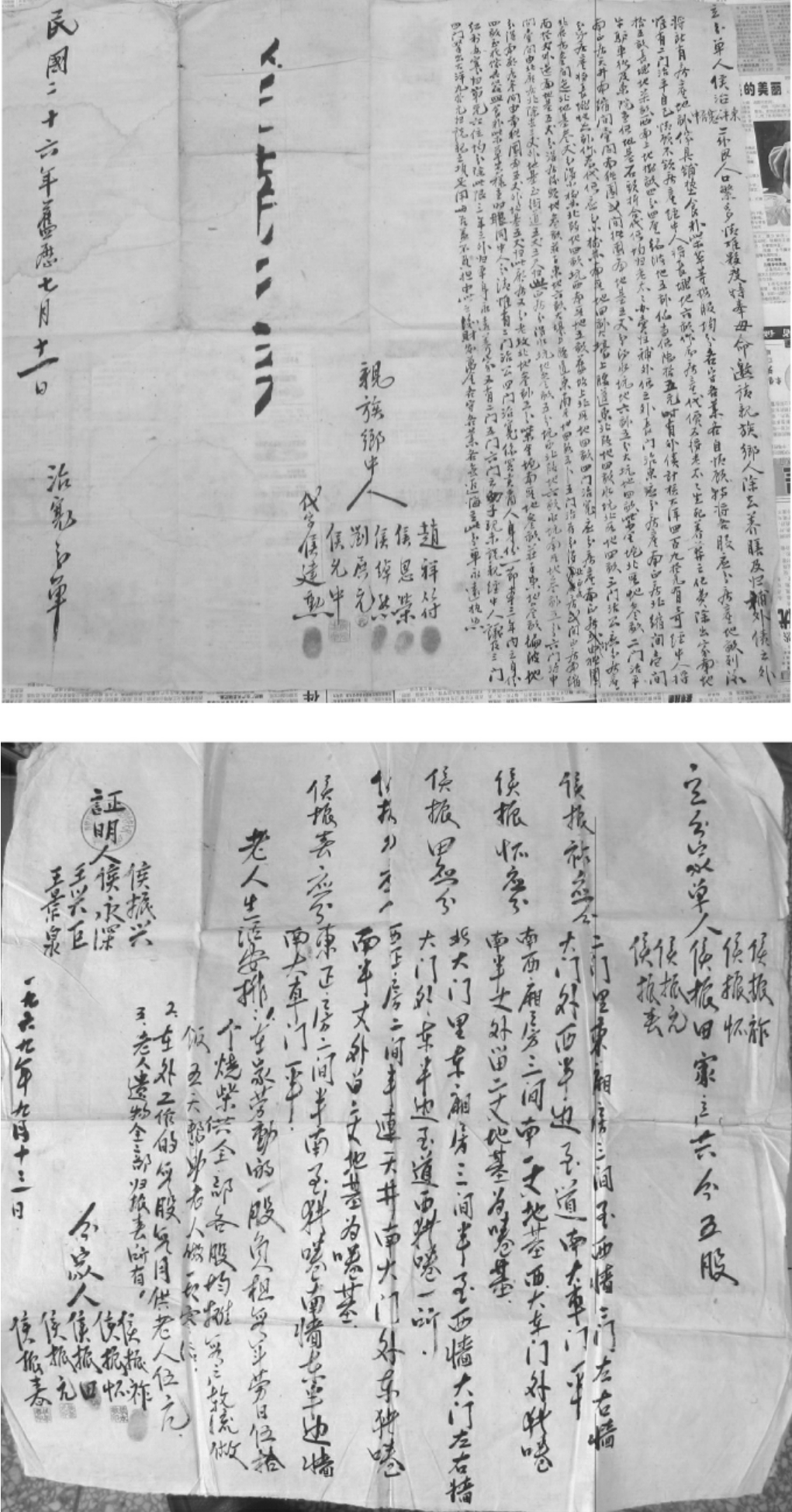

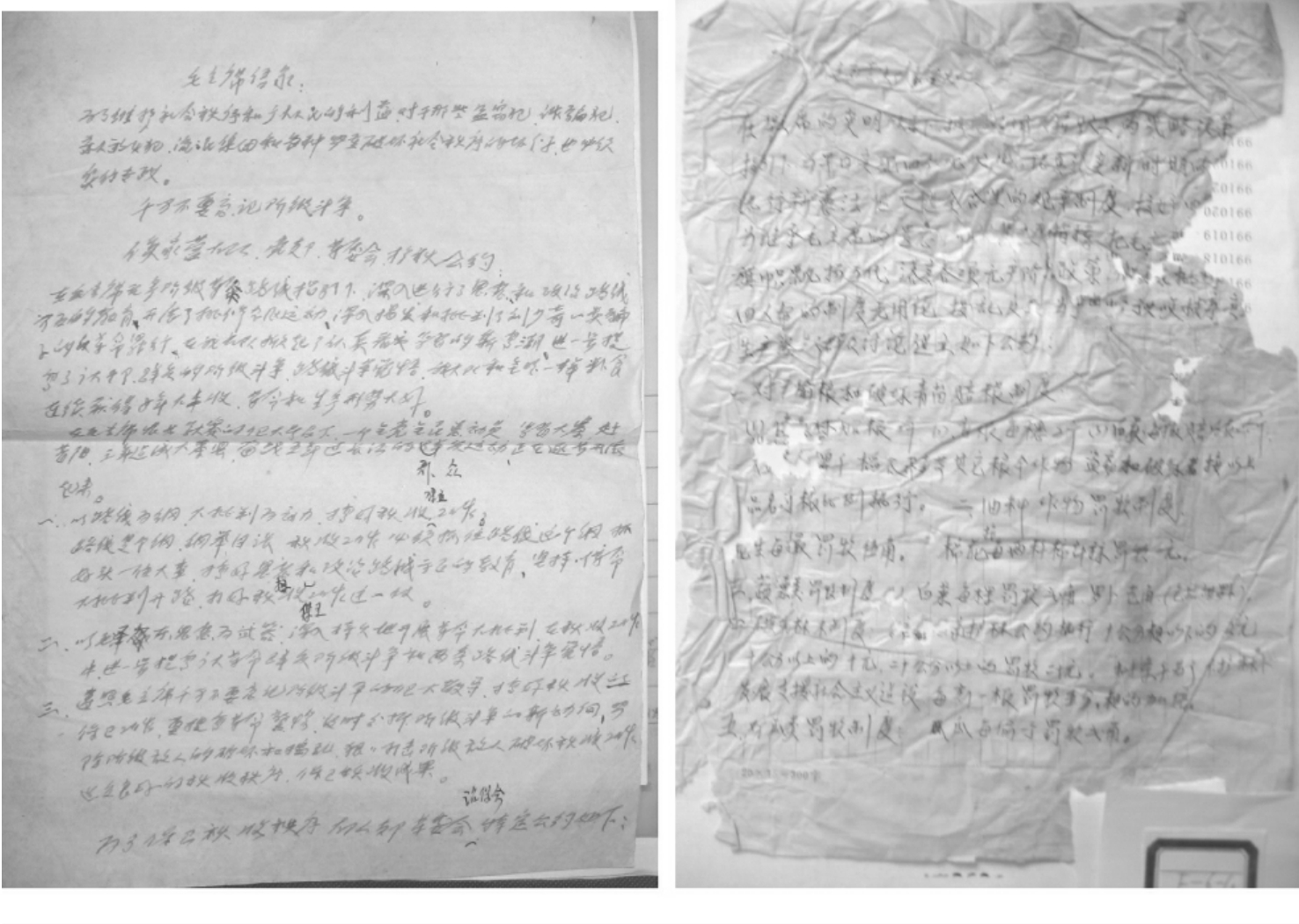

(1)某农户不同时代的分家单(图7,1937年,1969年)。形成于民国时期的,按着“亲族乡中人”的手印;产生于激动的“文化大革命”时期的,中人变成大队负责干部,还盖着大队革委会的红章。除此之外,两者的相似之处就太多了:虽然相隔久远,后者同样要用类似的笔墨纸砚来确保契约文书的信凭性,同样要通过村中多位显要人物的立证来获得正当性和执行力,甚至字里行间的表述和规定,也顾不上伟人的语录和革命口号,而是照搬祖宗前例,似乎这样才好完成一个千年不变的社会功能——分家析产和家族延续。

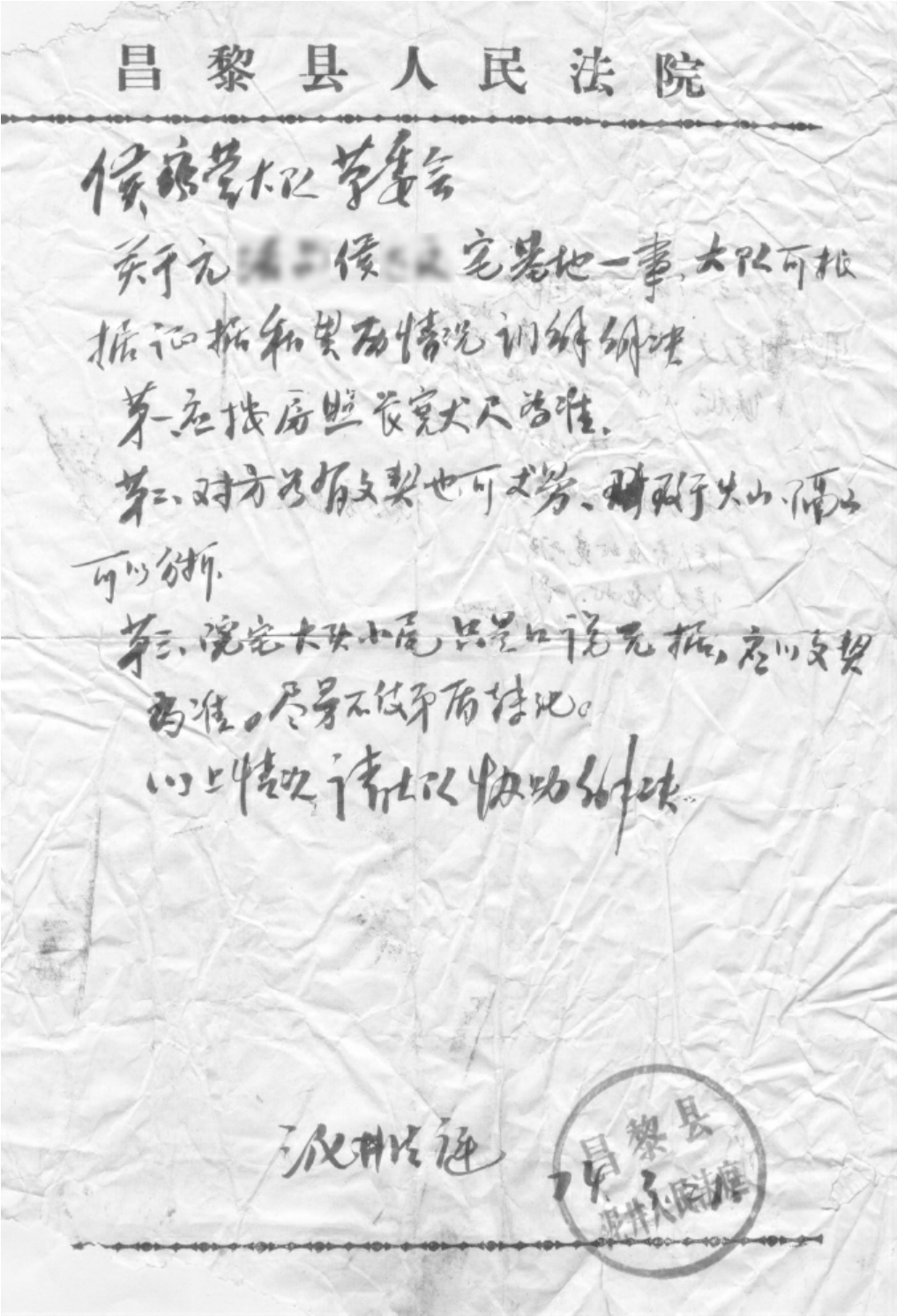

(2)换契单(图8,1973年)和公社法庭关于村民房产纠纷的处理意见(图9,1974年)。在换契单里,不断确认着“……名下永远占用”;在法庭意见中,始终强调要依据“贯〔惯〕例”、“房照”、“文契”。这些都说明私有意识不会在革命时代里消失,说明伟人语录和革命口号无法应对私人领域里的活动,说明乡村传统文化、习惯的持续约束力。

(3)冠以“毛主席语录”、“华主席英明领导”的村民公约两份。细读革命(图10,1973年,1978年)时代的村民公约,除了冠冕堂皇的口号之外,在护秋、防盗基本内容方面以及对萝卜大葱一撮一缕的处罚办法方面,都与明清时代的村规民约无异。

附:1978年村民公约原文(字迹漫漶处为方框,方框中字为笔者补入,错别字照录)

侯家营大队护秋公约

在华主席的英明领导下,抓纲治国,大治快上的战略决策指引下,为早日实现四个现代化,认真落实新时期的□□,执行新宪法,健立健全合理的规章制度,搞好四□□为继承毛主席的遗志,听从华主席指挥,把毛主席□□旗帜飘扬万代,落实各项无产阶级政策,彻底批判□□四人帮的制度无用论,拨乱反正。为维护秋收秩序,安全生产,经广大群众讨论,建立如下公约:

一、对于偷粮和破坏青苗赔粮制度

(1)玉米每棵赔粮3斤,(2)高粮每穗2斤,(3)白茯每撮赔白茯5斤。大豆麦子、稗子、稻谷、荞麦等其它粮食作物盗窃和破坏者按以上品名罚粮比例执行。

图7 分家单

资料来源:《侯家营文书》,F-36,分家单,1937年、1969年。

图8 换契单

资料来源:《侯家营文书》,F-36,换契单,1973年。

二、油料作物罚款制度

花生每撮罚款伍角。棉花按每两籽棉计算罚款一元。

三、蔬菜类罚款制度

(1)白菜每棵罚款贰角,罗卜壹角(包括甜罗卜)。

四、破坏林木制度

□□国家护林公约执行。十公分粗以下的2元,十公分以上的十元,二十公分以上的罚款二十元。树条子,为了保护林木发展,支持社会主义建设,每割一根罚款五分,粗的加倍。

五、对瓜类罚款制度

瓜每偷一个罚款贰角。

图9 泥井法庭纠纷调解方案

资料来源:《侯家营文书》,F-36,泥井法庭调解方案,1974年。

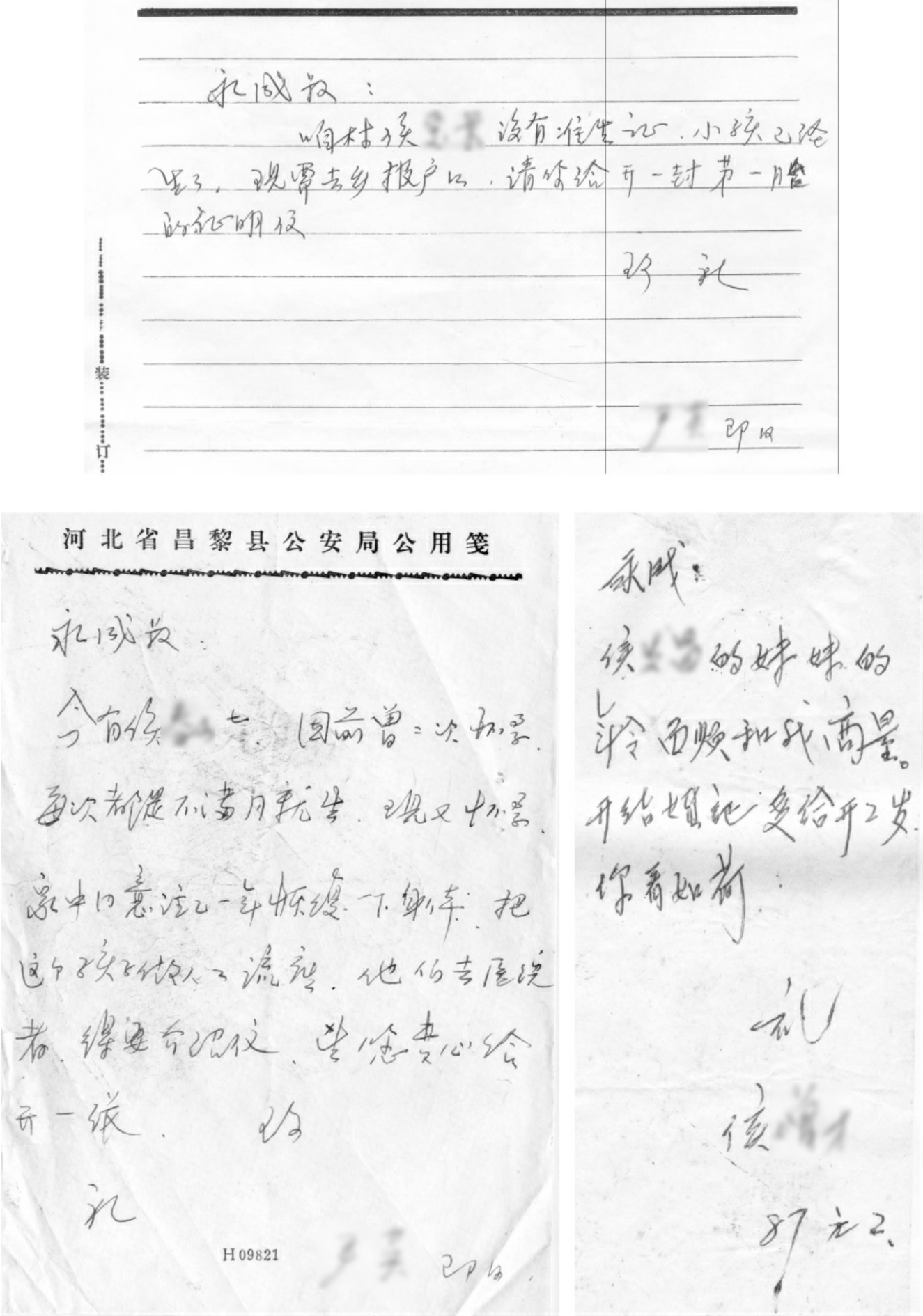

(4)便条3份。①求开具第一胎证明信(图11上)。主要内容:某夫妇无准生证,小孩已生,报户口,求开具第一胎证明,妇女主任□□署,时间约在1987年。②请开具人工流产介绍信(图11下左)。用字简略,如,七=妻。妇女主任□□署,约在1987年。③请为女方开证明(图11下右)。为办结婚证,年龄多加2岁,1987年1月2日。这三则乡村干部写下的便条都留在大队备案。

图10 村民公约

资料来源:《侯家营文书》,F-6,村民公约,1973年。

四 小 结

侯家营文书资料告诉我们,在官方意识异常强大的时候,乡村社会中的传统习惯、信仰、习俗也未彻底消逝。如果说20世纪后半叶以来国家权力对乡村社会的干预、影响、控制不断强化的话,乡村社会的文化、传统和习惯也同样是顽强和执拗的。20世纪乡村社会的历史,是在外部压力与农民自身传统习惯的相互博弈之中走过的。国家压力的强弱常以10年、20年为周期,官方意识的影响也许还能更持久些,但村庄内在的传统、习惯却表现出以50年、100年为单位的持久性,表现出对村内社会、生活各个方面的持续规制。

侯家营文书在具体的场景中展现了一个处于权力与传统交界地带的真实的国家,它时常遭到乡村文化的回击与反讽。这些文书或许告诉我们,底层农民作为权力的客体也有可能以平等的姿态展开博弈,他们面对威权和重压也有自己的一套“技术”与智慧。

图11 三张便条

资料来源:《侯家营文书》,A-2-2,第一胎证明信,人工流产申请书,1987年;A-2-12,有关婚姻证明的便条一张,1987年1月2日。

【注释】

[1]美国学者黄宗智曾感言:“关于单个村庄的客观阶级结构的资料相当有限。现存关于每个村庄的阶级成分详细而准确的资料,多是在土改时收集的并在四清中被系统核实过的。然而这些资料并不容易获得。那些我们通常在研究中使用的官方资料,往往过于简洁而且并不包括单个村庄的情况。……直到现在,我们能够掌握的确实可靠的资料只有几十个村庄的数据,这些数据主要来自于解放前完成的人类学实地调查。”参见黄宗智:《中国革命中的农村阶级斗争——从土改到文革时期的表达性现实与客观性现实》,黄宗智主编:《中国乡村研究》第2辑,商务印书馆,2003年,第73、80、85页。

[2]参见黄宗智在评价满铁调查资料的价值时的另一感言:“将来,如果有更多的50年代和60年代所进行的家史、村史调查资料问世,供学术界利用,而又证明比已出版的几种更为充实时,也许可以超越或弥补满铁资料。不然,满铁调查,很可能是我们可以藉以了解30年代河北、山东农村的最主要的资料。”参见黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局,1985年,第42页。

[3]参见王福明:《乡与村的社会结构》,从翰香主编:《近代冀鲁豫乡村》,中国社会科学出版社,1995年。

[4][美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,2003(1996)年。

[5]费孝通:《乡土重建》,《费孝通文集》,第4卷,群言出版社,1999年,第334—352页。

[6]参见[美]弗里曼、毕克伟、赛尔登:《中国乡村,社会主义国家》,社会科学文献出版社,2002年;[日]内山雅生『現代中国農村と「共同体」』、御茶の水書房、2003。