康熙帝和徽商的遭遇

——以歙县岑山渡程氏为中心

[韩]曹永宪

[摘要]通过考察康熙帝的南巡和徽州商人的对应,了解徽商的移居和成长,以及地区支配的方式。换言之,通过研究歙县岑山渡程氏宗族的事例,分析徽商16世纪进出淮扬地区、17世纪的王朝交替期急速成长、18世纪在地区社会提高社会地位的全过程,以淮扬地区诸多社会、经济问题,考察徽商对河工问题的对应方式,以及在其过程提高的社会地位和影响力。

[关键词]南巡;康熙帝;徽商;大运河;淮扬地区;河工

淮扬地区(1)是明、清时代获取盐税最多的两淮盐场的产盐地。作为流通网的中心,淮扬地区经济富裕,明末以来更是文坛和画坛等各个文艺方面显露头角的人才辈出的地区。从明末开始扬州的文人们参与的各种诗会或文会在全国范围内获得了很高的名望(2)。根据袁枚(1716—1798)的指摘,有“淮南程氏,虽业禺荚甚富,而前后有四诗人”,拿程嗣立、程崟、程梦星、程晋芳四人出来讨论(3)。这四人都是从徽州移居去淮扬地区的徽州盐商的后裔,有着歙县岑山渡程氏的共同点。岑山渡程氏曾是明朝中期以来进出淮扬地区的徽商中代表性的宗族(参照第一章)。所以,观察岑山渡程氏家族的兴盛过程,就可以理解淮扬地区进出过的商人和绅士身份共有并在淮扬地区社会地位提高的徽州人的成长过程的个案研究。

本稿重点讨论关于河工问题的徽商的对应方式,特别关注康熙帝的南巡目的和进行方式,关于徽商的位相提高,探索康熙南巡对大运河的河工起着什么作用。曾经有过关于康熙帝的南巡目的和日程的基础研究(4)和盐政之间的关联性的检讨(5),但是还没有像本文一样具体地去探索关于商帮的势力扩张的检讨。关于本稿瞩目的歙县岑山渡程氏,大部分的徽商研究里以个别的人物为中心散发性引用(6),但除了探访记录(7)没有特别的综合性接近。

岑山渡程氏在什么时候因为什么理由移住到淮扬地区的?他们移住后直接面临的淮扬地区社会悬案是什么?以康熙南巡为契机在淮扬地区岑山渡程氏的社会经济之位相是怎么变化的?我们这次围绕着这三个问题来再检讨徽商的成长过程之含义。

一、明末清初歙县岑山渡程氏的淮扬移住

岑山渡是安徽省徽州府歙县城南15里地的一个乡村之名。民国《歙县志》里记载清朝时期歙县曾有数百之多的小村庄(8),整体上以这些乡村为单位来制作族谱或者建立宗祠来祭祀祖先,发展宗族观念。

岑山渡程氏是以东晋时期赴任新安郡太守职位的程元谭为始祖的程氏许多后裔之一。四十二世孙的程诚定居岑山渡之后分立出岑山渡程氏。程诚之后六世孙的程村活动于丙辰科(1496)进士之记载来分析(9),程诚定居岑山渡之正确的时间大概是在元朝。

岑山渡程氏之中第一个考中进士的是六世孙程村。他出生于成化二年(1466),考中进士的年代是弘治九年(1496),被任命福建汀州之官后以治狱提高其名声。之后岑山渡程氏以程村弹劾宦官刘瑾为契机得到了“清廉之御史”后孙之名誉(10)。程村之子(七世孙)程默(1492—1546),历任过福建福宁州知州和浙江绍兴府同知,程村之孙(八世孙)程应元(1514—1593)也历任过湖北罗田县县承,但是九世孙程大鹏(1536—1609)和十世孙程继祖(1555—?)没有特别的官职经验(11)。岑山渡程氏六世孙程村以御史之名声名闻四方之后四代感觉是越来越衰落,但还是以儒学来维持之命脉的文人家族。

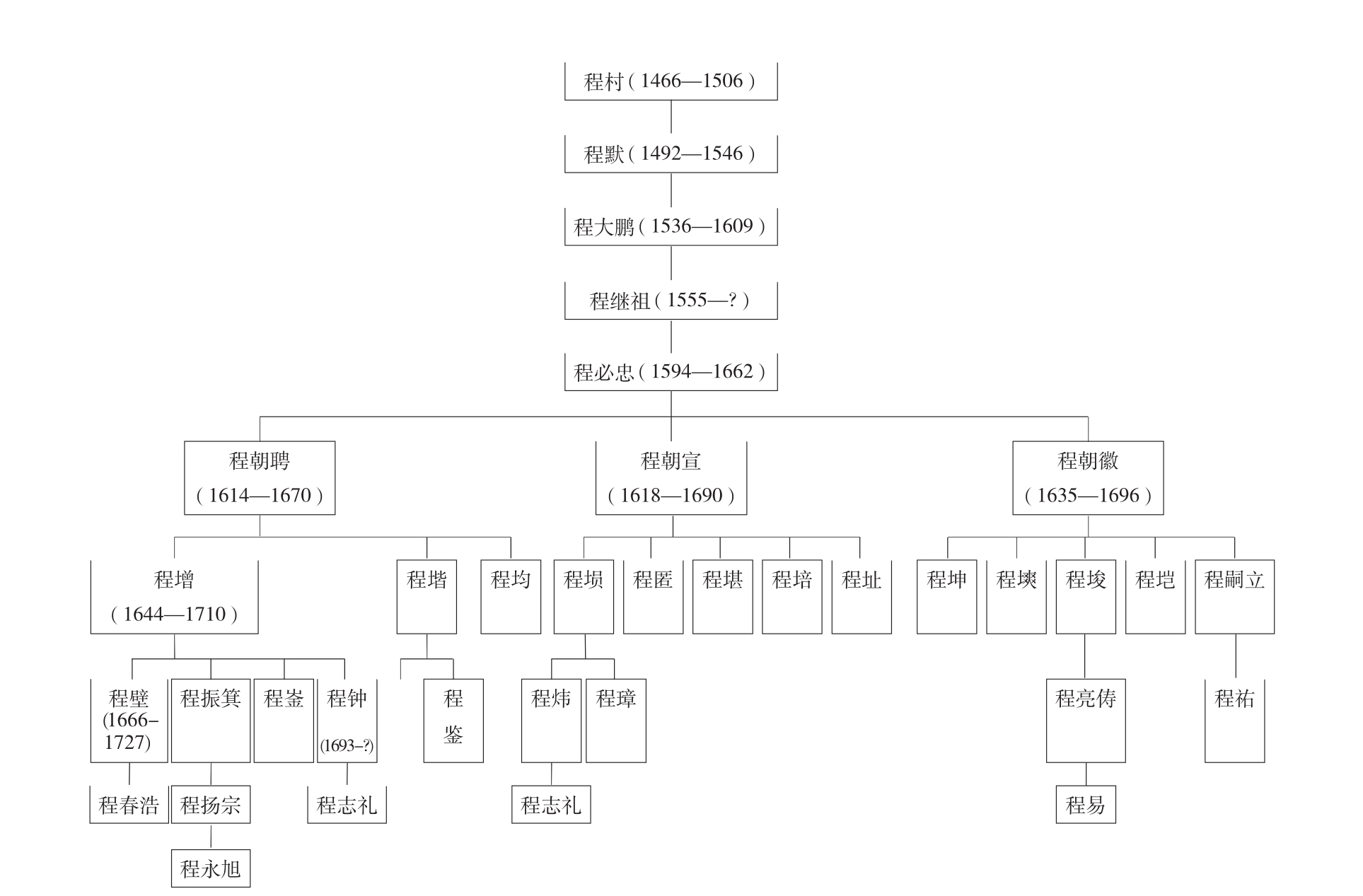

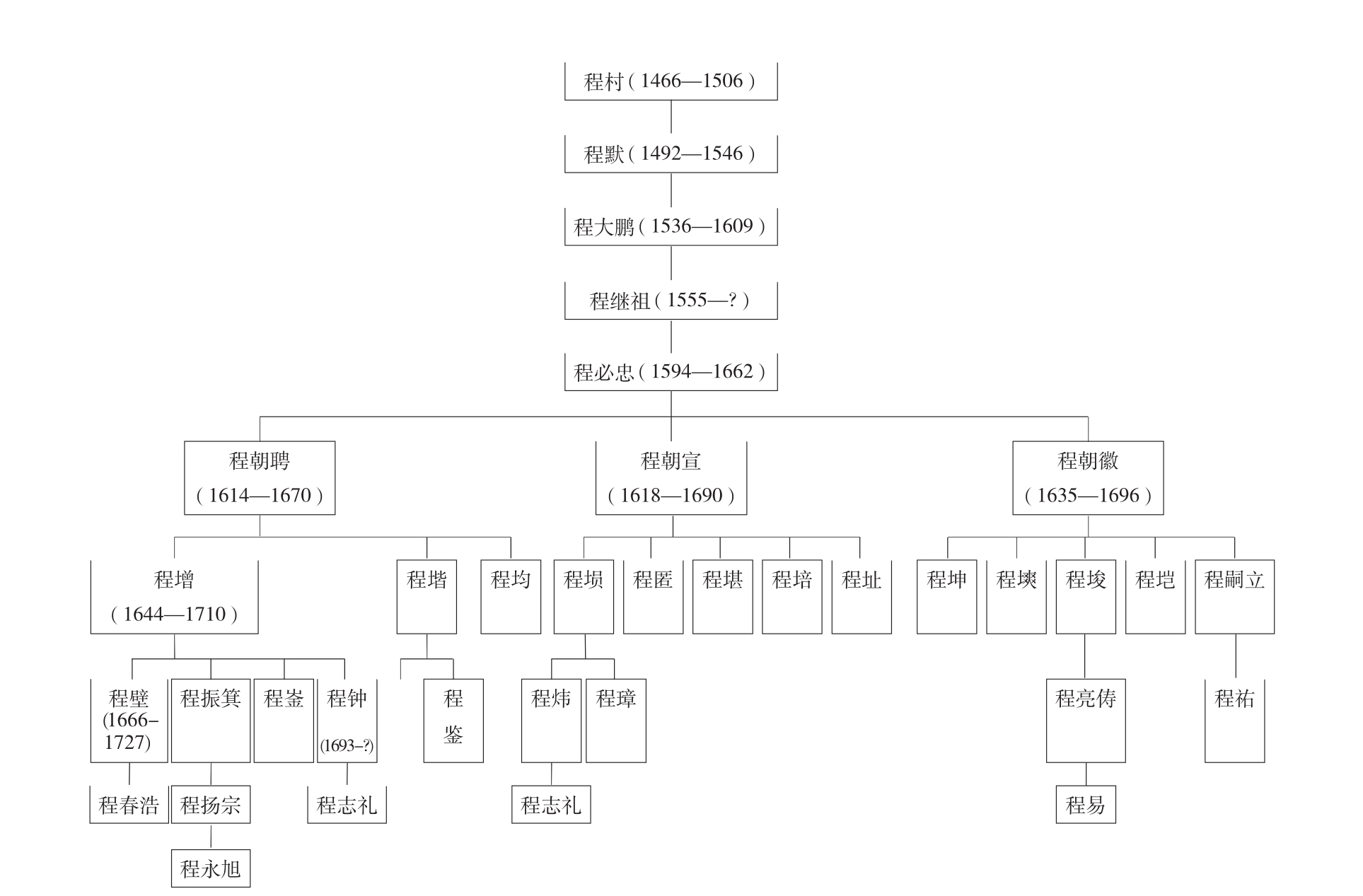

岑山渡程氏之中第一个进出异地的记录是十一世孙程必忠(1594—1662)。程必忠进出的地域是淮安安东县,前面袁枚提到过的程氏诗人之先祖就是程必忠。他就是程嗣立的祖父也是程崟的高祖父,所以岑山渡程氏在淮扬进出的时期大概是17世纪前半期(参照表1)。

图1 16—18世纪岑山渡程氏家系图

程必忠明末时期离开故乡之后进出的异地淮安的背景不明确。只有明中期以来包括歙县的大部分徽州人以客商身份开始进出各地,之后从程必忠的子孙们在淮扬地区从事盐业等记载来考虑,除了他的移居时期稍微晚了一点之外与明代徽商的整个经商风潮没有多少差异(12)。程必忠第一次进出淮扬地区是在明末清初的动乱时期,这一点比徽州人的经商风潮晚了很多。

程必忠为了经商抵达的地域是江苏省淮安府的安东县(13)。安东县是淮扬地区的主要盐产区,但一直不是明清时代的盐政行政的中心地。安东县里有两淮地域生产的盐之中,贩卖到淮北地区的关于淮北盐的检查机构巡检司,一直到明末时期盐运分司和批验所也在此(14)。但是两淮盐中淮北盐的占有率只有20%,而且由于弘治年间以来连续的水灾,批验所在正德十五年(1515)迁到淮安的河北镇,之后盐运分司也陆续搬迁到那里(15),所以盐政行政当中安东的地位没有那么重要。这一点说明安东比扬州、仪真、淮安等核心城市拥有的商人比较少,也说明程必忠的家族跟当地大商人竞争的经济实力和经验不充分。对于程必忠的人物评价相对的比较好(16)。在安东县他帮助那些比较困难的人们,还有解决纷争方面比较出众,所以在地域社会里慢慢地巩固了自己的势力。

但是以盐商家族为核心的程氏成长不是在程必忠这代,而是在下一个时代才得以实现。程必忠有三个儿子,他把盐业担负给第二个儿子程朝宣。大部分徽商的经历也是类似程朝宣(1618—1690),幼小时学习儒学,父亲临终之后正式开始经商活动。程朝宣得到跟父亲从事的职业不同的自家亲族的帮助,因此很容易地开始了经商,但是他以依赖亲戚的帮助不是“志士”之所为的观点来坚持独自的经营方式。数年间的曲折之后他最终受到淮北盐商们的认可,推戴成盐务责任者的“祭酒”(17)。祭酒一般是对年龄比较高,德高望重之同列里有官职的人的尊称。但是之后盐商之中人格和才略出众的人,或者得到官差的认可之人自称“贾人祭酒”或者“盐策祭酒”(18)。他具体的行迹通过为了除去正常的盐流通障碍要因的三个努力来了解(19)。

第一,他以为了解决无法贩卖所壅滞的盐为题,邀请试行票法这一制度。第二,他为了阻止盐流通的另一个障碍要素之私盐的流通,改善私盐业者和官兵之间的密切关系。第三,他为了盐的流通手段之一的运河浚渫借公帑进行了工程。这个运河的正确位置现在还没有确定,但是从淮北地区的大部分河流受黄河影响的情况来看,运河的浚渫对从事盐运的大部分商人来说,是一件切实而必要的构筑(20)。通过这些事例可以看出程朝宣的活动状态在商界比他父亲做得更多。

他在地域社会里落脚的过程并不是盐政而是触发在河工领域(21)。事件的开端是在通过安东县的茆良口上康熙四年(1665)有过规模巨大的洪水泛滥。当时,因为那次洪水泛滥在安东县人命财产损失巨大(22)。更大的问题是那次洪水泛滥时产生的损失没有在短时间内恢复,一直到康熙十年(1671),长达7年之久(23)。

康熙四年(1665),当时47岁的程朝宣已经离开安东移居淮安。在盐商界里推戴过祭酒的他靠自己的经济实力为背景,离开了父亲定居的安东移居到淮安。他在康熙六年(1667)处于泛滥危机的安东县,积极地展开了支援活动,他的同僚程浚把这过程和结果记录成“安东滨河,河岁为患,丁未(1667)岁,茆良口决,阖邑将葬鱼腹中,君急鸠工筑隄,隄成而水患永辑,邑人感君德,许君子弟入籍就试以报君”。在这里关注的一点是,程朝宣以治水活动而得到的报答,也以这种代价获得了岑山渡程氏家族的安东籍(24)。安东的官人对献身于治水活动的程朝宣给予答谢允许入籍意味着什么?

第一,本人认为通过这件事情程氏避免了安东本地商人的排外倾向。虽然没有关于他入籍的具体资料,但可以肯定的是没有获得绅士层的容忍,入籍在事实上是不可能的(25)。

第二,程氏通过入籍提高了科举的可能性。因为没有获得入籍或者没有商籍的所有商人,要想应试科举就必须回到自己的故乡(26)。清朝初期进出淮扬地域的大部分商人都有经历类似的苦衷。基本上没有入籍的就像是规定一样不易参加当地的科举考试,淮扬地域的商籍也是只给山峡商开放把徽商除外,因为把徽商归为同一省(江南省)所属(27)。这种状况下程朝宣获得了安东籍,这一点意味着要想应试科举就不会有归乡的麻烦之举。换言之,在淮扬地域进出两代以来的岑山渡程氏摆脱了一时的不安,奠定了作为一个淮扬人可以自由活动的基盘(28)。之后许多程氏后裔们拿到安东籍在淮扬地域从事商业的同时也可以应试了科举(29)。

岑山渡程氏获得了安东籍,但是他们没有在安东县定居下来。根据前言程朝宣获得安东籍之前已经移住到淮安,程朝宣的兄长程朝聘(1614—1670)康熙九年(1670)去世时,他的儿子们就因为安东县水灾特别多,所以把父母的坟墓移到徽州府休宁县,而且子孙们全部移住到淮安(30)。岑山渡程氏由于安东县水灾特别多的原因可以获得安东籍,也因同一原因选择居住地的时候选择了淮安(31)。岑山渡程氏选择的淮安是淮北盐政的中心地。其中位于淮安城郭东北地区运河沿岸的河下镇,实际上是属于淮安地区,也是因为交通的便利而各地的商人群集的市镇(32)。这跟像淮北盐运分司和淮北批验所这样的核心盐政官厅在清初时期从安东县转移到河下镇很有关联(33)。程氏一家在经济成长的同时,为了较多的经济活动和居住生活条件的便利而移住到大都市。之后移住到比淮安更加繁荣的扬州的程氏的出现,也可以用同样的脉络去理解。

二、清初淮扬地域的水灾和南巡

在前言所提康熙四年(1665)安东县的水灾事实上不是一个县的问题,而是与在明末清初动乱期之后瓦解的整个淮扬地域治水体系有着密切的关联。安东县的淮安位于淮河和黄河两条河相交并流入大海的中间位置,所以淮安地域如果发生治水体系的问题就会直接受到严重的影响(34)。通过康熙十五年(1676)发生在淮安之后扩散到周边地域的水灾,可以看出黄河—淮河—大运河三个河流连在一起的水利体系通过什么方式转移自身的损坏(35)。灾难的开始是夏天的雨季,暴涨的黄河越过“淮河合会”进入洪泽湖。因为这个原因位于洪泽湖东侧的高家堰承受不了这一水位出现34处的破裂。之后从高邮县的清水潭到江都县的大泽湾之间大运河的提防承受不了这一余波出现了300余丈(约合105米)的裂口。结果利用大运河来经商的全部物流整个瘫痪不说(36),淮扬地域被淹没之损失惨重。

清政府也对这事件作出快速反应。康熙帝在康熙十五年(1676)十月十三日派遣工部尚书冀如锡和户部侍郞伊桑阿调查事件的真相(37)。每当发生重大的水灾就会交替河道总督之类的高位河工官僚,是包括康熙帝在内的清朝皇帝普遍的对应方式。这表明高位河工官僚的责任分明,也表明皇帝对运营河工业务之坚固的意志(38)。河臣的交替以外,清朝的另一个对应方式是对被害地区的税金减免和多样的赈济。比如淮扬地域的情况是根据水灾的程度不同,可以减免或免除滞纳钱粮,为生计困难的人们采取救护施设(粥厂、避暑处)等一时的运营(39)。

如果这两种方式是皇帝每当发生重大水灾的时候经常采取的对应方案的话,康熙帝自身直接探查水灾现场追加了新的方案。为了确保军事性的征服或帝国统治的安定性,皇帝亲自巡幸的事件被认为是秦汉时代以来皇帝权利的传统(40)。但是至少明初三百余年以来没有出现过这样的长距离巡幸(41)。关于康熙帝的南巡,秦汉以来继承皇帝权利的政治遗产,作为一个北方民族的君主可以解释成传统的复活(42)。不管怎么样,对于淮南地区发生水灾问题的严重性,最终使康熙帝深刻地认识到这一问题都没有异见。

南巡是皇帝直接带领数百名随从人员,沿着大运河往复杭州的一种巡幸旅行。康熙帝在长达61年的统治期间内总共有六次南巡。第一次南巡时在康熙二十三年(1684)九月开始,这是东巡、西巡、北巡一起评定三藩之难(1673—1681)之后皇帝想亲自巡防统一国土之巨大的工程一环。

康熙帝通过南巡期待的结果很多样。三藩之乱和郑成功镇压叛乱之后,对内炫耀天下统一之意图(43),关于巡察民情(44)、江南绅士的安顿(45)等代表之举,但跟其他的巡幸(西巡,北巡,东巡)有区别,第一个明示就是关于河工的整顿。特别是康熙帝南巡期间对黄河和大运河更加关心,这可以在第一次南巡和最后一次南巡之后下达的谕旨内容里得到确认。

1584年9月28日出发的第一次南巡中,真正巡防业务是在10月17日到达山东郯城县初次遇见河道总督之后开始的。到达黄河水利中非常重要的宿迁,康熙帝跟靳辅说完“黄河屡次冲决,久为民害,朕欲亲至其地,相度形势,察视堤工”这句感慨的话之后开始巡视河工(46)。10月19日到达桃源县众兴集的康熙帝,派遣翰林院掌院学士孙在丰去金龙四大王庙祭祀河神(47),而自己亲自巡视了北岸的河工业务。当时康熙帝对跟随的靳辅说:“朕向来有心河务,每在宫中,细览河防诸书,及你屡年所进河图,与险工决口诸地名,时加探讨”。因为“大略运道(大运河)之患在黄河”,所以再三嘱咐认真对待黄河的堤防管理和浚渫业务(48)。

经过六次的南巡之后,康熙于1707年回到北京的同时给户部和吏部各自下达了谕旨,从这里可以看出皇帝对河工的关心。康熙帝在对吏部的谕旨中谈到了南巡过程中处理过的各种治水事业,而且高度评价了第一次南巡时跟随的河道总督靳辅。不管靳辅有多少河工业绩,他在康熙二十七年(1683)关于中河开凿的实效性受到朝廷的批判还曾被下职过。但从那时起二十余年之后康熙帝根据南巡经验,认定了靳辅建立的中河效果。当时康熙帝高度评价中河效果之中,第一是“漕挽安流”,第二是“商民利济”(49)。康熙帝在康熙二十八年(1684)第二次南巡亲自视察之后跟河道总督和漕运总督强调过“河道关系漕运民生”,再次嘱咐河工得深度地去考虑地形和水性(50)。通过康熙帝的南巡可以确认他强调的河工实际上不是黄河治水,而是大运河的正常运行。

这说明担当北京物资供给任务的大运河的安全,直接跟淮扬地域河工问题形成一体(51)。康熙帝把淮扬地域发生的水灾和大运河的河工问题看做是同一问题,关于南巡的整体评价也是依据河工和漕运的正常化来左右。古代帝权在强化的过程中,各地的报告中“瑞祥的出现”的记录有着一定的重要性(52),同理可证,康熙帝南巡中“瑞祥”的记录也是合理的,而且突出了皇帝的业绩。

“先期督抚、河漕诸大吏,迎驾于山东,藩运两司,有财赋之职者,饰宫观,备器玩,运花石,彩绘雕锼,争奇斗巧。经费不足,取给于鹾商。道府以下,治河渠,平道塗,修桥梁,缮城郭;武弁,饰行伍,新旗帜,丞簿之属,缉盜贼,赡穷困,以示太平”(53)。这是乾隆帝第三次南巡(1762)以后的见闻,所以把这个内容评价成康熙帝南巡的所有目的是不切实的。虽然乾隆南巡中的活动与康熙南巡相比之下有着显著的丰富,但关于河工的南巡目的和基本内容保持着一致(54)。因此从这一记录中可以看出康熙帝南巡时跟高位官僚和各地方官,还有地域社会期待着什么。换句话说,在地方举行的水路整备、道路铺装、桥梁整备等日常业务在南巡期间变成了太平的象征。而且“经费不足,取给于鹾商”这句话也是本论文中非常重要的话,但不是对所有的盐商都有这样的待遇。所以让我们来看看南巡期间淮扬地域定居的徽商的存在形态,特别是在河工问题上有贡献的徽商。

三、康熙南巡和徽商的对应

主导南巡的康熙帝关心的是淮扬地域的治水和大运河,因此南巡期间增加了河工官员、漕运官员、地方官和淮扬地域人民应该承受的各种负担。河道总督为了整理南巡之路——大运河,把有关水路方面的问题进行了再整顿,对洪水的防治做出了对策。漕运总督要把在各地征缴来的漕粮进行顺畅的运输,地方官就要把多次遭受水灾痛苦的淮扬地区快速恢复到原来的状态。还有往江南地区派遣的三名织造(江宁,苏州,杭州织造)负责南巡所需要的住宿和饮食等细部准备(55)。整体来说,淮扬地区的有关官僚们对于皇帝的南巡消息,从身心上不得不感觉到行政方面的负担。

虽说有很多与河工有关的准备事项,但没有比供给物资和人力的财源更紧急的事项(56)。就简单的堤防筑造,或者运河浚渫之类也需要数万两到数十万两(57),甚至据康熙帝第六次南巡时翻查的溜淮套工程推算出需要将近一百四十万两。但是清政府的预算项目中对河工缺少充分的考虑(58)。一般明清时代的政府预算支出中,河工的相关经费支出所占的比重微乎其微(59)。更者,康熙初期为了镇压三藩动乱和对郑成功势力的抵抗,此时不是大量动用国家财政的状况。在淮扬地域河工业务的过多和成反比的财政支援的情况下,不光在河道总督而且在漕运总督方面也体现出了相当大的负担。这样的状况就促成了有关河工方面徽商的活动兴旺起来。第一章里言及的程朝宣存在样态就是带有这样的特征。

康熙五年(1666)高家堰崩坏之后,计划浚渫一边的漕运总督林起龙[顺治十八年(1661)到康熙六年(1667)在任]整顿了堤防和闸门等的排水路,为了不让漕运发生意外而东奔西走(60)。僧侣们为了救助当时遭受水灾的人民,从各个地方招募船舶来参与救助活动,在当僧侣感到财源不足的时候,程朝宣将自己的私银三千两作为赞助。其结果被记录为“有鬅头僧,欲募远近船往救,而无其资。君慨解囊三千金付僧,由此得活者数不计,僧固抚漕公客也。抚漕向与君契未洽,闻僧言则大惊降阶延礼握手如平生”(61),而且更加加深了和漕运总督郭笃的关系。虽然程朝宣在救济活动中捐出三千两的巨金很重要,但更让人注目的是,此行为恰恰与漕运总督迫切恢复淮扬地域水灾作业的要求绝妙地一致。这样,更是在淮安地域与像漕运总督一样的高位官员形成了关系,提高了岑山渡程氏家门的地位和更加稳固地奠定了在地域社会影响力的基石。

康熙帝和徽商的第一次遭遇是在康熙第二次南巡(1689),因为串场河的浚渫问题开始的(62)。串场河有两个功能,既是盐场运输盐的运输水道,同时又是淮扬地域连接黄河、淮河流入大海的“海口”(63)。如能成功地进行串场河的浚渫,就可以顺利地维持淮扬地域的排水。5年前康熙帝在第一次南巡的时候已经指出串场河水文学的重要性,但直到第二次南巡开始实行时也没有明显的成果(64)。

在第二次南巡的时候,担当淮扬地域的官吏是河道总督王新命和户部侍郎开音布。开音布在赴任之后的康熙二十七年(1688)十二月十九日,通过上疏强调了建设串场河浚渫的必要性,并得到了皇帝的允许(65)。对负责淮扬地域河工的开音布来说,马上要面临的第二次南巡的成败与否很重要。

但问题是串场河的工程的规模太大,以至于不容易聚集那么多的钱款。在康熙第二次南巡之前没能拿出成果的原因也是因为财力不足所致(66)。根据御史噶萨里的报告,串场河的工程至少需要数十万两的财政支援,而且利用串场河的主要是盐商,因此噶萨里主张根据盐商收取盐引的多少来分配负担工程的费用(67)。

其结果当然是淮扬地域的盐商产生了不满的情绪。主导这样舆论的人正是河工费用负担最多的总商(68)。总商处于一种进退两难的立场,不可能盲目拒绝,再则这样大笔的财政负担也不好应付。虽然这个问题是以户部侍郎开音布一个人提出的,但其背后是因为康熙帝有着想彻底治愈淮扬水灾问题的强烈意愿。

解决这个问题的商人是徽州歙县出身的程国明(69)。他是歙县南市的程姓,继承了明末开始在扬州从事盐业的父亲程仲台的盐业(70)。当康熙二十七年关于串场河浚渫的命令下达的时候,和同样歙县出身的商人黄家珣讨论应对方案,并求助相关的官僚(例如运使崔华、巡盐御史陶式玉、河道总督王新命)(71)在康熙第二次南巡之前给予一定的优惠政策,但却遭到了冷淡的回应。因为官僚非常了解康熙帝的用意,所以事实上是不可能答应盐商的要求的。

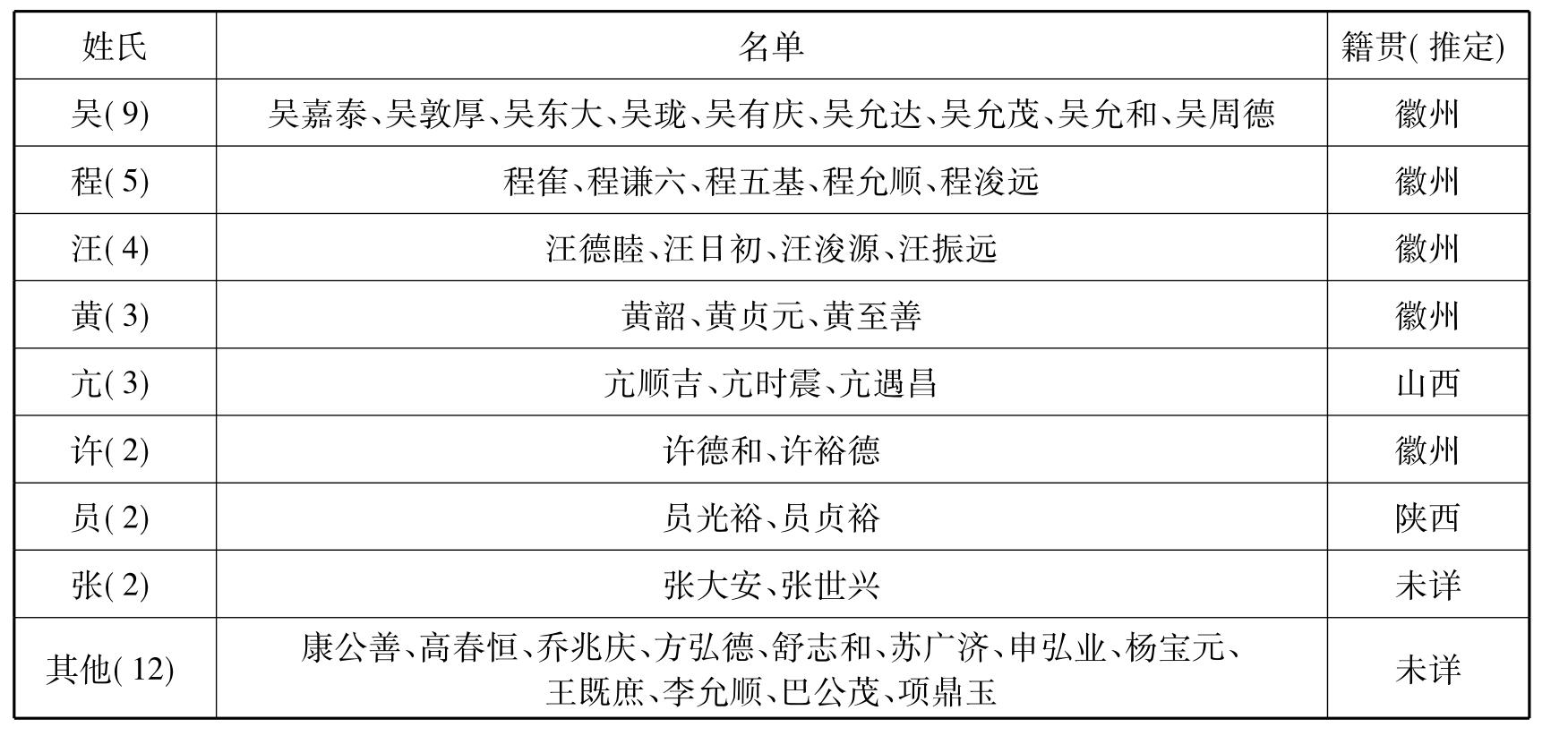

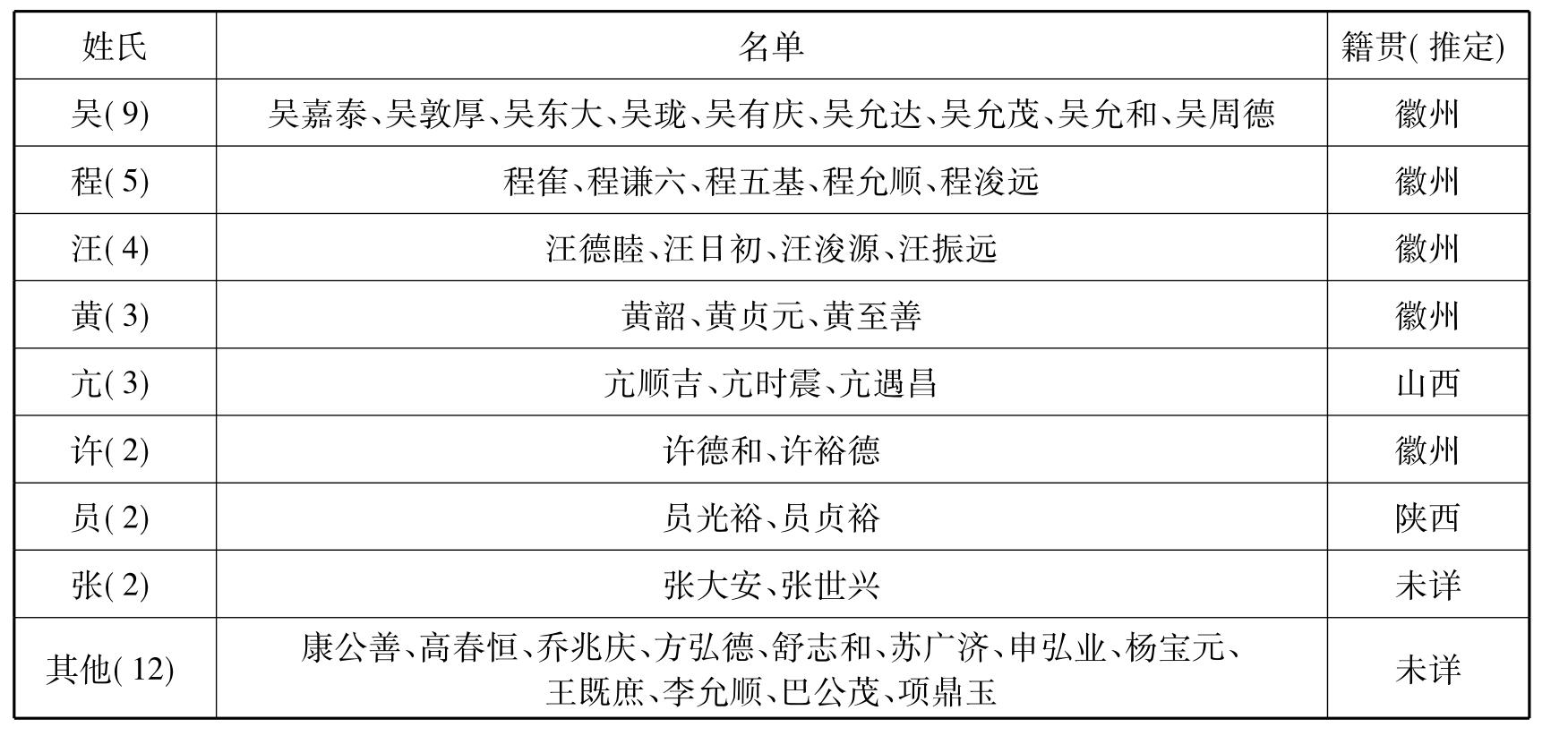

所以程国明在汇集有实力的商人的意见之后,决定与康熙帝进行直接的正面交涉。他们准备借着康熙帝于一月二十五日到达淮安并小做休息的机会上疏,表达自身的困难处境。这次上疏文的代表者名单有42人,但是所有人都是以自己经商时使用的商号名(花名)代替了自己的本名。这些人中,人数最多的姓氏是吴氏(9人),程氏(5人),汪氏(4人),他们都是从徽州来的名门望族(参照表2)(72)。在程氏五人中包括程明国,还有当时的总商岑山渡程氏程量入(1612—1694)、程之韺(1627—1693)父子。令人感到不可思议的是,他们于三天后即一月二十八日,在扬州陈家湾(茱萸湾)得到亲见皇帝龙颜,闻其声的荣耀(73)。

表1

更惊人的是,这也使康熙帝对盐商的无理要求做出反应。在扬州接见盐商的康熙帝于二月十四日巡视杭州时,对做随从的侍郎徐廷灵和巡抚于成龙下达了重新调查串场河的实态命令(74)。半个月之后,康熙帝根据工部的报告,允许了将原来二百里的串场河浚渫工程缩小了38里(丁溪场—白驹场)(75)。商人阶层则由徽州歙县出身的汪铨为代表参与浚渫工程(76),负担减小了将近80%的商人们对皇帝的恩惠感激不尽,纷纷对渡过扬子江来到扬州的皇帝进行盛大的接待(77)。

但是为什么皇帝做了应和这些商人的事情呢?第一是将盐商递交的上疏中所提及的内容作为根据。盐商的上疏中提到,(1)当时淮扬地域盐商的经济状况从清初以来一直不景气的事实;(2)从顺治十三年(1656)以来盐课在增加;(3)强调康熙十六年(1677)为了平定三藩之乱征收的军饷调配而更增加了盐课的缴纳(78)。第二就是顺治以来清政府对商人政策的变化,推翻明朝的清朝在当时的首要问题是得到政治统治的正当性和实质的财政基础。为了确保这个财源的来源而对商人进行了切实的改革,改革的内容不是立刻对“课额”的征收,真正的“课源”是盐商,所以制定了对盐商成长培养的“恤商裕课”政策(79)。康熙帝是推行此政策的皇帝中最有效果的皇帝,在南巡期间考虑河工的重要性和盐商的切身利益在两者之间而做出了妥协。

岑山渡程氏中在康熙帝南巡时最活跃的一个人是程朝宣的侄子程增(1644—1710)。程增的父亲是程朝聘(1614—1670),之前言及的程必忠是他的祖父,程朝宣是程必忠的二儿子。嘉庆《两淮盐法志》之中有“父程朝聘业盐,程增好读书,凡河、漕、盐策诸务,绘图昼策如指掌”(80)的记录,河工、漕运、盐政不但是明代以来的三大政策,而且是淮扬地域社会的悬案。程增是在淮扬地域经过三代的活动,积累了各种经验,而且是和高位官员有很大交际网的总商(81)。

有着这样背景和实力的程增,在1699年康熙帝的第三次南巡时,对河道总督指示的芒稻河的浚渫做出了必要的钱款支持(82)。芒稻河(18里=9km)是调节淮扬运河水量的重要核心运河(83),芒稻河的堵塞不仅给来往的漕运船带来影响,而且对盐运船的运行也带来很大的负面影响,有时更使下河地域河水泛滥(84)。1700年3月,张鹏翮被任命为河道总督的时候,科举考试的策题就以怎样做才是最好的治理运河的方案(85)出来,同时也表现了康熙对运河问题的关心程度。张鹏翮也在上任后就致力于芒稻河的浚渫,于同年5月就开始准备了工事(86)。

张鹏翮虽然报告说芒稻河的工程需要三万五千两经费,但具体的经费来源没有提及。可看18年后的康熙五十九年(1720)的记录,就知道康熙四十年(1701)的河运费用是由“商捐”来充当的(87)。雍正十年(1732)河道总督稽曾筠也说,以前芒稻河浚渫不仅是财政的支出,而且修筑和管理的指导也都是委托给商人的(88)。在张鹏翮负责芒稻河浚渫进行时,程增不只是义无反顾地准备钱款,也实际参与到了工程中(89)。那么河道总督和康熙帝会怎么看待程增这样的财政支援行为呢?我们可以通过康熙帝对程增破格的奖赏来理解这个问题。

康熙帝给程增的奖赏是在第五次南巡时给予的。在上京的过程中康熙帝在扬州滞留时,在行宫招待了程增,并下赐“旌劳”御书并授予中书舍人职衔。第五次南巡时,康熙帝下赐了比以往更多的御书,主要都给予了官僚或寺庙,但程增是唯一一个得到御书和中书舍人职衔的商人,对他而言得到这样破格的奖赏而感到非常激动。由于御书的赐予程增的家门名誉在地域社会得到了提高,而且七品的中书舍人职衔也让他在面对官僚谈议地域社会的各种案件时确保了绅士的资格(90)。

可是在破格奖赏的背后,也应该注意到除河工之外的因素,那就是程增在第五次南巡的过程中做出的其他努力——包办了在扬州的宴会准备。事实上南巡的宴会由商人来担当,这是康熙总共六次南巡中的异样事件。一般宴会会准备华丽的饮食和戏剧演出,在巡幸的路上建立了美丽的亭子,中间准备了一些各种各样的演出(91)。同行人员大概有300人,加上将近100里的官员随从(92),实际巡幸的人员在这个数字之上。接待这么多的宾客,不光财政支援很重要,更重要的是可以在地域社会得到各种帮助的指挥力和官员们的紧密信任关系(93)。

程增从康熙四十三年(1704)开始与担当巡盐御史的曹寅关系密切(94),而且在扬州准备了宴席。非常了解康熙帝喜好的曹寅提出了很多好的建议,而且有着很好文化素养的盐商代表协力,程增完全可以充分地在康熙帝面前留下深刻的印象(95)。比起在杭州、苏州、南京的官僚和绅士们的滞留恳请,扬州做出了“商民”恳请,这在《清实录》中有记载,也可以看出当时扬州的商人已经有了很高的地位(96)。在扬州滞留五日之后向高邮出发的康熙帝对曹寅和李煦成的劳苦进行了称赞,并赐予官职,这也是康熙帝对在扬州的宴会和接待的满足而做出的回应(97)。然后在第五次南巡过程中对程增的破格赐予是,四年前他对芒稻河河工的功劳和南巡时的宴会准备的功劳加起来的奖励。

结 论

程增在遇到康熙帝之后,岑山渡程氏在淮扬地区的声望有了很大的提高,还得到了更多的役割。首先在经济方面来看,两年后的1707年程增得到了盐运上的特惠(98)。再则在社会阶层方面来看,程增的子孙大部分得到了官职。比如他的第一个儿子程蛮(1666—1727)为金衢严道,二儿子程振箕为员外郎,三儿子程崟为刑部郎中,小儿子程钟通过捐纳当了知县(99)。这之中程崟是袁枚言及的淮扬地域代表诗人之一。程氏家门又更对淮扬地域的公益事业活跃参加。乾隆九年(1744)程增的四儿子程钟在淮安建立了普济堂,乾隆十二年(1747)通过向水灾捐款同时参与建设了盐运、漕运、河工官吏们主导的栖流所(100),他的功劳得到了认证,在乾隆年间接受了皇上下赐的《谊敦任恤》御书(101)。这样的威势一直延续到继承康熙帝南巡的乾隆帝的治世末期(102)。

总之,歙县岑山渡程氏18世纪享有在淮扬地域的主导地位和社会经济地位是通过康熙帝南巡的机会得来的。这是因为自明末以来进入淮扬地域的岑山渡程氏家族在定居过程中,对河工问题比任何人都敏感的反应和长久以来积累的经验,并加上南巡时的环境变化所造成的结果。

A Chance Encounter between Kangxi Emperor and Huizhou Merchants: Case Study about Cheng Clan of She County in Huizhou

Cho,Young-hun

(Hong-ik University,Korea)

Abstract:This paper examines the relationship between Huizhou merchants and state authority,focusing on Southern Tours of Kang-xi Emperor along the Grand Canal.As is well known,the ostensible reason for southern tour is to inspect critical hydraulic infrastructure,especially the Yellow River-Grand Canal hydraulic system.And huizhou merchant,whose main commercial headquarters were located in Huai-Yang region,participated in water control on their own initiative and spared no efforts to attract emperor's favor during southern tours.Finally,they succeeded not only in coming into close relation with state authority but also in commanding the Grand Canal.

Keywords:Southern Tour,Kangxi Emperor,Huizhou Merchants,Grand Canal,Huaian-yangzhou Region,Hydraulic Management

作者简介:曹永宪,韩国弘益大学教授。

【注释】

(1)所谓淮扬地区,是指清初作为行政区域来看江苏省北部的淮安府和扬州府所属的5个州和16个县。

(2)大木康:《黄牡丹诗会——明末清初江南文人点描》,《东方学》2000年版,第99页。

(3)袁枚著,王英志校点:《随园诗话》卷一二,《袁枚全集》3,江苏古籍出版社1997年版,第398页。

(4)吴建华:《南巡纪程——康熙、乾隆南巡日程的比较》,《清史硏究通讯》1990年第1期;王志民:《从康熙的南巡诗看南巡的目的和意义》,《阴山学刊》(社科版)1997年第4期。

(5)王振忠:《康熙南巡与两淮盐务》,《盐业史硏究》1995年第4期。

(6)关于徽商的代表性硏究书,Zurndorfer,T.Harriet,Change and Continuity in Chinese Local History―The Development of Hui-chou Prefecture800 to1800,E.J.Brill;Leiden,1989;张海鹏,张海瀛主编:《中国十大商幇》,合肥:黄山书社1993年版;张海鹏,王廷元主编:《徽商硏究》,合肥:安徽人民出版社1995年版;王振忠:《明清徽商与淮·扬社会变迁》,北京:三联书店1996年版;王世华:《富甲一方的徽商》,杭州:浙江人民出版社1997年版等。

(7)王振忠:《歙县明清徽州盐商故里寻访记》,《盐业史硏究》1994年第2期。

(8)民国《歙县志》卷一,《舆地志·都鄙》,第1—5页。

(9)乾隆《新安岑山渡程氏支谱》卷四,第3页。

(10)乾隆《新安程氏世谱征文录》卷九,题书,第7—9页。

(11)乾隆《新安岑山渡程氏支谱》卷四,第13、29、52页;同书,卷五,第14页。

(12)徽州人的经商风潮大概是明朝正德年间(1506—1521)开始,关于当时大略的趋势参照(明)何良俊《四友斋丛说》(北京:中华书局1997年版)卷一三第111—112页,同时关于期徽州人的倾向性参照了万历《歙志》卷五《风土》,第11页。

(13)嘉庆《两淮盐法志》卷四四,《人物二·才略·程朝宣》,第8—9页。

(14)康熙《两淮盐法志》卷五《秩官》,第17页。

(15)嘉庆《两淮盐法志》卷三七《职官六·廨署》,第17页;乾隆《淮安府志》卷一一《公署》,第10页;乾隆《淮安府志》卷五《城池》,第36页。

(16)民国《淮安河下志》卷一三《流寓》,第9页。

(17)程浚:《程封君传》,康熙《两淮盐法志》卷二七《艺文》,第15页。

(18)藤井宏:《新安商人の硏究》3,《东洋学报》3,1953年版,第357页。

(19)以下关于程朝宣的具体行迹没有特别的记载,所以参照了程浚《程封君传》,康熙《两淮盐法志》卷二七《艺文》,第15—17页。

(20)汪兆璋[黟县人,康熙六年(1667)泰州运判],《安豆浚河记》,康熙《两淮盐法志》卷二七,《艺文三》;嘉庆《两淮盐法志》卷九《转运》四河渠,第25页;同书卷四四,《人物二·才略·郑永成》,第10页。

(21)光绪《安东县志》卷三,《水利》,第1页。

(22)(清)傅泽洪辑录:《行水金鉴》(《国学基本丛书》,台湾商务印书馆印行,1937年版)卷六〇,《河水》,第885页。

(23)《清史稿》(北京:中华书局标点本)卷一二六,《河渠志一·黄河》,第3178—3179页。

(24)程浚:《程封君传》,康熙《两淮盐法志》卷二七,《艺文》,第15—17页。

(25)冯尔康:《清代仪征人才的兴起及原因》,《顾真斋文丛(南开史学家论丛)》,北京:中华书局2003年版,第451—460页。

(26)何炳棣著,曹永禄外译:《中国科举制度的社会史的硏究》,首尔:大学校出版部1987年版,第78—80页;许敏:《明代商人户籍问题初探》,《中国史硏究》1998年第3期;曹永宪:《明代徽州盐商的移居与商籍》,《中国社会经济史硏究》2002年第1期;关于占籍的一般原则参照了万历《大明会典》卷一九,户口1、附籍人户,第29页。

(27)王振忠:《明清徽商与淮扬社会变迁》,北京:三联书店1996年版,第58—65页;臼井佐知子:《徽州文书と徽州硏究》,《明清时代史の基本问题》,汲古书院1997年版,第506—507页。

(28)异地移住民一般经过三代才能看作是本地人(李俊甲:《中国四川社会硏究1644—1911:开发和地域秩序》,首尔:首尔大学出版社2002年版,第91—93页),而且在这过程当中本地人与移住民之间不停地发生纷争和葛藤(Perdue,Peter C.,“Insiders and Outsiders,the Xiangtan Riot of1819 and Collective Action in Hunan”,Modern China,12-2,1986.pp.170-181)。

(29)(民国)《淮安河志》下卷一三《流寓》,第9页。

(30)方苞:《方望溪全集》卷一一,《程增君墓志铭》,第150页。

(31)(民国)《淮安河下志》卷一三,《流寓·程鉴》,第19页。

(32)乾隆《淮安府志》卷五,《城池》,第15页。

(33)同治《重修山阳县志》卷四,《漕运·盐课》,第12页。

(34)靳辅:《靳文襄公治河方略》卷四《川渎考·海口》,(《中国水利要籍丛编》第2集),台北:文海出版社1969年版,第182页。

(35)《清史稿》卷一三三,《河渠志一·黄河》,第3719—3720页;同书,卷一三四,《河渠志二·运河》,第3771页。

(36)靳辅:《靳文襄公治河方略》卷四,《淮安运河》,第188页。

(37)《清圣祖实录》卷六三,康熙十五年(1676)十月戊戌条;同书,卷六三,康熙十五年(1676)十月辛未条。

(38)这种人事政策对任何水灾皇帝不负责任(Dodgen,Randall A.,Controlling the Dragon:Confucian Engineers and the Yellow River in Late Imperial China,Honolulu,Univ.of Hawai i Press,2001.pp.66、104-105)。

(39)《清圣祖实录》卷一九二,康熙三十八年(1699)三月辛卯条。

(40)何平立:《巡幸与封禅―封建政治的文化轨迹》,齐鲁书社2003年版。

(41)就有过一次例外,是明武宗正德十三年(1518)的南方巡幸。但是正德帝的南巡没有任何关于河工的目标,到达扬州之后阅览妓女,还参加地方官僚们准备的宴会,在南京只参加过太庙的祭祀。王世贞撰,魏连科点校,《弇山堂别集》(《巡幸考》,北京:中华书局1985年版,卷六六)。

(42)在清朝皇帝的巡幸活动中,强调满族的整体性和北方民族的传统之最近研究Elliot,Mark C.,“The Limits of Tartary: Manchuria in Imperial and National Geographies”,The Journal of Asian Studies,59-3,2000;Dott,Brian Russell,Identity Reflections:Pilgrimages to Mount Tai in Late Imperial China,Harvard University Asia Center,2004年.pp.150-193有着代表性。

(43)《清圣祖实录》卷一一七,康熙二十三年(1684)十月丙辰条;同书,卷一一七,康熙二十三年(1684)十月丁巳条。

(44)《清圣祖实录》卷一三九,康熙二十八年(1689)正月庚午条。

(45)《清圣祖实录》卷一一七,康熙二十三年(1684)十月己未条。

(46)《清圣祖实录》卷一一九,康熙二十三年(1684)十月庚戌条。

(47)金龙四大王庙是祭祀水神之一的金龙四大王的寺庙,明初以来使用大运河的人们为了安全运送举行祈愿的寺庙,关于这些参照了Dodgen,Randal,l“Hydraulic Religion:”Great King“Cults in the Ming and Qing”,Modern Asian Studies,Vol.33,No.4.,1999。

(48)《清圣祖实录》卷一一九,康熙二十三年(1684)十月辛亥条。

(49)《清圣祖实录》卷二二九,康熙四十六年五月二十七日条。

(50)《清圣祖实录》卷一三九,康熙二十八年(1684)正月辛卯条。

(51)《清史稿》卷一二七《河渠二·运河》,第3770页;嘉庆《重修扬州府志》卷九《河渠》一,第33页;乾隆《淮安府志》卷六《河防》,第16页。

(52)[韩]李成珪:《虚像的太平——汉帝国的瑞祥金和上计之造作》,《古代中国的理解4》,首尔大东洋史学硏究室编,知识产业社1998年版。

(53)黄钧宰:《金壶浪墨》卷一,《南巡盛典》,第1—2页。

(54)徐凯、商全:《乾隆南巡与治河》,《北京大学学报》1990年第6期;高翔:《乾隆下江南》,中国人民大学出版社1989年版,第50—60页;Chang,Michael G.,“Fathoming Qianlong:Imperial Activism,the Southern Tours,and the Politics of Water Control,1736-1765”,Late Imperial China24-2,2003。

(55)关于南巡织造之结果通过康熙帝3—6次的南巡中介入的江宁织造曹寅活动之中可以看出(Jonathan Spence,Ts'ao Yin and the K'ang-hsi Emperor,Bondservant and Master,Yale University Press,1988,Chapter4)。

(56)钱泳:《履园丛话》卷四《水学》(清代史料笔记),北京:中华书局1997年版,第107—109页。

(57)《清会典事例》卷九〇四,《工部·河工》。

(58)《行水金鉴》卷七〇,《淮水》,第16—17页。

(59)Huang,Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-century Ming China,Cambrige U.P.1974年版,第279—281页; Dodgen,2001年版,第115—117页;陈桦:《清代的河工与财政》,《清史硏究》2005年第3期。

(60)《清史稿》卷一二七《河渠志》二,《运河》,第3771页。

(61)程浚:《程封君传》,康熙《两淮盐法志》卷二七,艺文,第16页。

(62)串场河位于淮扬地域东侧,南北贯通三十处盐场的运河,从北边阜宁县庙湾开始一直到南边运盐河,长达200余里(112km)。

(63)康熙《两淮盐法志》卷一四《奏议五》,第29页。

(64)玄烨撰:《康熙帝御制文集》卷二〇,《南巡笔记》,第7页;《清圣祖实录》卷一一七,康熙二十三年(1684)十一月丁卯条。

(65)《清圣祖实录》卷一三八,康熙二十七年(1688)十二月戊午条。

(66)萧奭著:《永宪录》(清代史料笔记丛刊),北京:中华书局1997年版,第398页。

(67)康熙《两淮盐法志》卷一四《奏议五》,第29页。

(68)康熙《两淮盐法志》卷一四《奏议五》,第25—26页。

(69)以下关于程国明的内容根据张伯行的《正谊堂续集》卷七《考授州佐潜若程君墓地铭》,第17—19页;嘉庆《两淮盐法志》卷四四《人物,才略·程国明》,第11—12页。

(70)《新安名族志》前卷《程氏》,第38—39页。南市曾是岑山渡和邻衔接的地理位置。

(71)程浚:《黄君蓝孕传》,康熙《两淮盐法志》卷二七,《艺文》三,第20—22页。

(72)康熙《两淮盐法志》卷一四《奏议五》,第25—31页。

(73)康熙《两淮盐法志》卷一四《奏议五》,第33页。

(74)《清圣祖实录》卷一三九,康熙二十八年(1689)二月壬子条。

(75)《清圣祖实录》卷一四〇,康熙二十八年(1689)三月己巳条。

(76)嘉庆《两淮盐法志》卷四四《人物二·才略·汪铨》,第12页。清代活动于淮安的徽商之中特别是程氏和汪氏有着很多关于通婚的交际,这一部可分参见徐珂《清稗类钞》第7册《豪侈类·典商汪己山之侈》,第3269页。

(77)程浚:《南巡颂》,康熙《两淮盐法志》卷二八《艺文》,第78—79页。

(78)康熙《两淮盐法志》卷一四《奏议五》,第20—21页。

(79)[韩]曹永宪:《明清交替和扬州盐商——清初“恤商裕课”政策的性质和关联》,《中国学报》(首尔)2001年,第43页。

(80)嘉庆《两淮盐法志》卷四四《人物二·才略·程增》,第12页。

(81)《圣祖五幸江南全录》[王康年编辑,《振绮堂丛书初集》,宣统二年(1910)刊本],第45页。

(82)嘉庆《两淮盐法志》卷四四《人物二·才略·程增》,第12页。

(83)徐旭旦:《下河末议》,《清经世文编》卷一一二《工政18·江苏水利中》,第17页。

(84)张鹏翮:《论治下河》,《清经世文编》卷一一二《工政18·江苏水利中》,第5页。

(85)《清圣祖实录》卷一九八,康熙三十九年(1700)三月癸丑条。

(86)张鹏翮:《治河全书》(续修四库全书史部847)卷一七《浚芒稻等河》,第740—743页。

(87)康基田:《河渠纪闻》(中国水利要籍丛编)二〇卷,台北:文海出版社1969年版。

(88)《清世宗实录》卷一一八,雍正十年(1732)五月甲戌条。

(89)方苞:《方望溪全集》卷一一,《程增君墓志铭》,第150页。

(90)Ch’u,T’ung-tsu,Local Government in China under the Ch'ing,H.U.P.,1962,第170页。

(91)《圣祖五幸江南全录》,第19—20页。

(92)《清会典事例》卷三一〇,礼部,《巡幸》,第6页。

(93)准备南巡宴会责任大部分是织造(苏州织造,江宁织造,杭州织造)和漕运总督担当。

(94)曹寅:《关于江宁织造曹家档案史料》,故宫博物院明清档案部编,北京:中华书局1975年版,第22—23页,《16.江宁织造曹寅奏谢钦点巡盐并请陛见折》[康熙四十三年(1704)七月二十九日];同书,第28页,《22.江宁织造曹寅覆奏摹刻高旻寺碑文折》[康熙四十三年(1704)十二月初二日]。

(95)把盐商的主导行宫建立在高旻寺之事就是这代表事例。(《关于江宁织造曹家档案史料》,第30—31页。《25.内务府等衙门奏曹寅李煦捐修行宫议敍给京堂兼衔折》)

(96)《清圣祖实录》卷二二〇,康熙四十四年(1705)闰四月乙未条。

(97)当时曹寅是通政使司通政使衔,李煦是大理寺卿衔等职位。(《关于江宁织造曹家档案史料》,第30—31页)

(98)《李煦奏折》,第59—60页,《66.再请准纲商程增等分行食盐折》[康熙四十七年(1708)六月]。

(99)乾隆《新安岑山渡程氏支谱》卷六,第9页;道光《徽州府志》卷一二,《人物志·义行》,第30页。

(100)嘉庆《两淮盐法志》卷四六,《人物五·施济》,第26页。

(101)同治《重修山阳县志》卷一五,《人物五·流寓》,第16—17页。

(102)《清高宗实录》卷六五四,乾隆二十七年(1762)二月戊寅条;同书,卷八三五,乾隆三十四年(1769)五月庚戌条;赵翼:《吾庐程公墓志铭》,《淮安河下志》卷一三,《流寓》,第22—24页。