清代后期钱塘江海塘大修经费筹集问题研究

和卫国

[摘要]清代后期,随着国家财政状况的恶化,钱塘江海塘大修经费来源日趋多元化,塘工修筑主导权完成了由中央政府向地方政府的下移。这种趋势是与清朝政府治水职能逐步收缩的过程相同步的。

[关键词]钱塘江海塘工程;大修经费;多元化;政府行为

钱塘江海塘,作为保障东南地区一方安危的水利工程,“历来与防河、治运并列为我国三大水利工程”(1)。进入清代后期,海塘工程亟须大修(2)之时,却因经费难以筹集而一次次陷入困境。本文拟围绕道光、同治、宣统时期三次海塘大修经费筹集问题展开研究(3),探讨清代后期重大水利工程的社会境遇,考察政府应对经费问题的艰难抉择,并对清朝政府的治水行为作出相应评价。

引 言

康熙五十四年(1715)之后,钱塘江大溜渐趋北大亹,北岸防御形势日益危急,从此揭开了清代大规模修筑海塘的序幕。雍正年间,世宗提出了“海塘关系民生,务要工程坚固,一劳永逸,不可吝惜钱粮”(4)的指导思想。从此,“一劳永逸”开始成为一种官方话语,并逐步上升为国家的治水理想(5)。高宗登基后,更以实现“一劳永逸”为己任,付出了长期而巨大的努力,特别是在其主持下海塘工程实现了“民修”向“官修”的转型更具深远意义。针对雍正十三年(1735)六月风潮之后浙省官员增加塘工捐纳条款等请求(6),高宗认为“捐纳一事原为一时权宜,无益于吏治,并无益于国帑,朕知之甚悉”,于是命“浙省增捐之处不必行,海塘工程著动正项钱粮办理。”(7)乾隆元年(1736),复命南岸绍兴府属海塘于存公项内动支兴修(8)。由此,中央政府全面介入海塘工程,国家职能在钱塘江治理中得到了强力延伸。在高宗的主导和鼎力支持下,乾隆二年(1737)至八年(1743)估建普尔兜大石工尾起至尖山段塘头等处鱼鳞石塘6170.6丈,加帮土戗112.2丈,实销银1127112.9两(9)。乾隆四十五年(1780)第五次南巡阅视塘工后,高宗又以“不惜多费帑金,为民生谋一劳永逸之计”(10)的一贯做派,再命将老盐仓一带柴塘及范公塘土塘改筑鱼鳞大石塘。自乾隆四十五年(1780)至五十二年(1787),老盐仓一带共改筑3950丈,实销银1364244.9两(11);章家庵以西石塘工尾至朱笔圈记处止改建2120丈,实销银871264.7两(12),6070丈鱼鳞石塘巍巍屹立于钱塘江北岸(13)。

仁宗时期,水势较稳,海塘工程以守成为首务(14)。随着时间的推移,道光年间,前代所筑塘工日渐老化,岁修经费逐年加增。然而,由于清朝政府财政形势逐步恶化,海塘修筑经费开始受到冲击。道光三年(1823),为缓解财政压力,户部官员奏准敕令各直省力节经费,不得任意动垫,不得例外请支(15)。次年,更进一步明确了工程经费动用的基本原则:第一,可缓之工应一概停办;第二,工程经费先照例动支本款,实有不敷再请动支耗羡,再不敷即将该工程停缓,根本一条“总不准擅动地丁正项修理”,即地方性工程不得染指国家财政;第三,加大对地方财政的监管。应动杂项银两,无论动用何款,应照动用耗羡章程,银数在五百两以上的项目必须直接奏明(16)。本着朝廷惜费省工的原则,道光五年(1825)九月,巡抚程含章奏准海塘岁修经费“定以限制,每年三塘岁修总不得用过本款十五万六千余两之数”(17)。从此,岁修经费最高额度被限定,额外不得任意加增(18)。限定岁修并不仅仅在于经费开支的节省,更在于它框定了中央政府在海塘工程上的作用。面对日益增多的工程,财政本属拮据的地方政府根本无法应对,只得以有限之钱粮修最急之工段,其他则无法得到及时维护,日积月累,最终酿成巨工。正如时人所言:“近年潮势日趋北岸,每遇大吏临塘,沿海居民纷纷跪求修筑……在大吏非不心切隐忧,而格于前抚臣程含章有奏定经费成案,不敢轻议更张,以至熟筹无策……自此该管员弁,非有极险工程,不敢报修,以符奏定银数。全塘弊坏,职此之由。”(19)

一、道光年间大修

道光五年(1825)以前,东塘尖山迤西至潮神庙一带间段涨有浮沙,旋涨旋坍,各工虽已临水,潮势尚缓。道光六年(1826)以后,南面党山增涨中沙,激起潮头,异常汹涌。东潮过后,南潮冲刷,抽掣尤甚,形势日益严峻(20)。

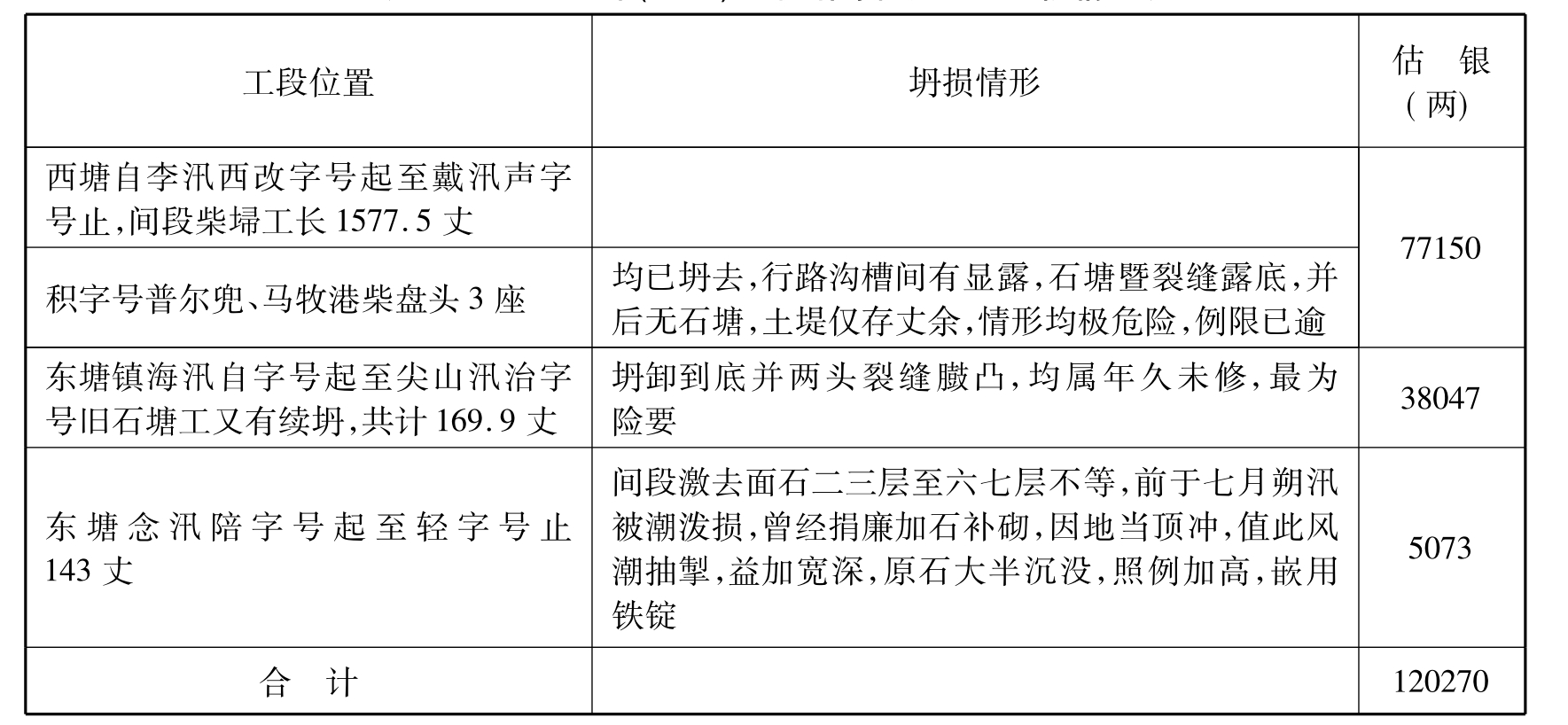

道光十二年(1832)八月,风暴潮袭击钱塘江地区,塘工遭受重创。九月初十日,浙江巡抚富呢扬阿将塘工损毁情形先行具奏。他一再强调,此次风潮“实属人力难施”,目前险工林立,地方政府根本无力大规模筹款修筑,只得先行设法抢堵缺口(21)。随后,闰九月初九日,闽浙总督程祖洛、巡抚富呢扬阿就筹划应急筑防事宜详细奏报,请求朝廷拨款修筑部分极险工段(参见表1),次险、又次险工段则俟冬底春初再动来年额款续行修办。面对亟应开办极险之工,本年经费仅存银53000两,尚有67270两缺口。程祖洛等认为,两塘遇有要工历系地丁项下动支。道光十年(1830)风潮泼损东塘各工,因岁额本款不敷,曾于新工经费项下奏借银100000两,声明待岁修经费积有余银,陆续归还原款。现在正值停办工程之际,未便请动地丁正项,而新工经费“除节次奏明发商生息,及运库商息节省引费,并粮道借支运费尚未归还外”,仅存银2600余两,应依据成案另行设法借款筹办。经查,目前可借之项有二:一为藩库所存节年奉部采办绒觔节省银40000余两,虽系应行解部之项,“究属节省盈余”,可暂借用。二是运库有报存京协饷余平款银40000余两,“亦系报部杂款,堪于此内凑借”,共银27270两零。两项仍照上届奏借成案,俟将来岁修减少,经费积有余存,次第归款(22)。显然,程祖洛等所议仍以道光四年(1824)停办工程诏谕为准,原则上并不动用正项钱粮;尽管暂时借款兴工,实际为“寅吃卯粮”,款项仍靠海塘岁修经费弥补,并未突破道光五年(1825)所定额款上限,所办也仅为极险之工。

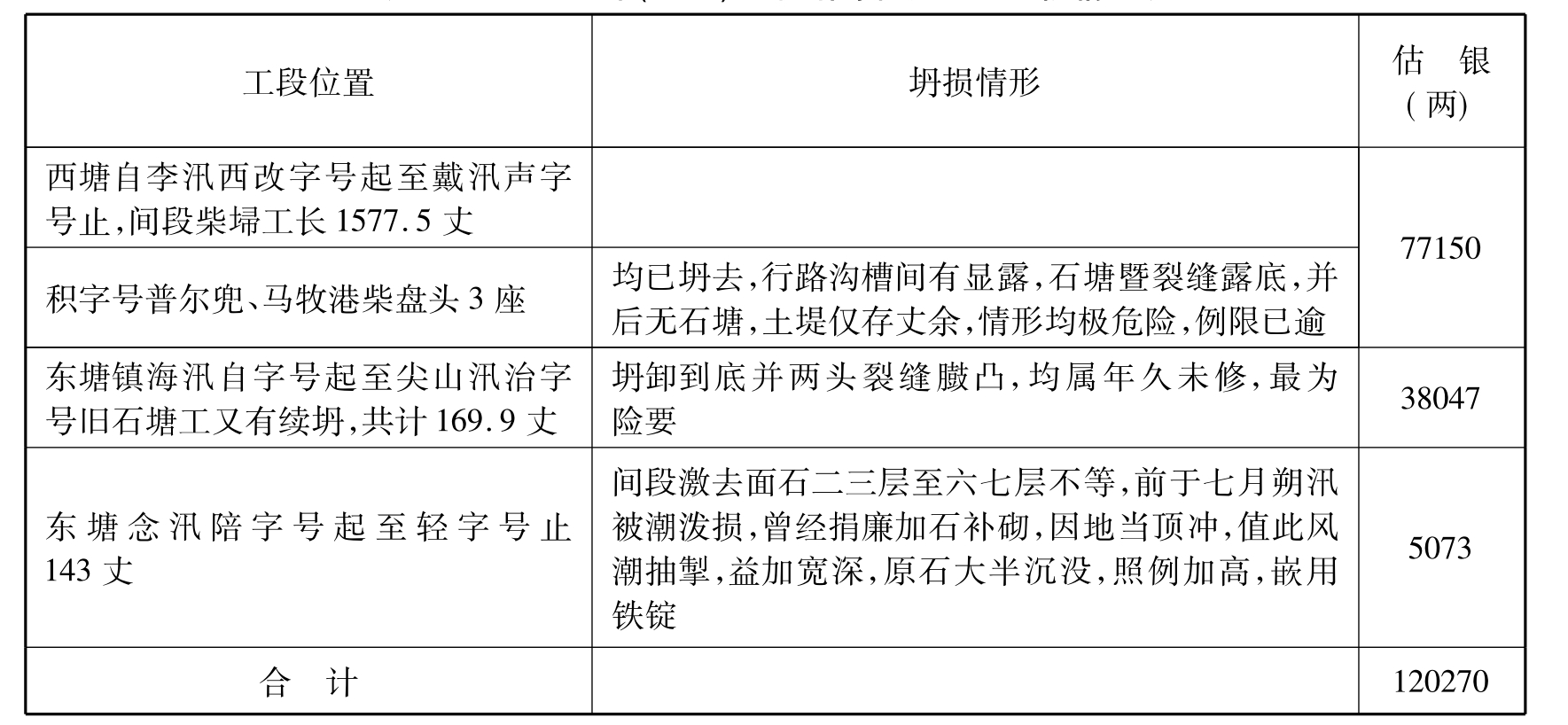

表1 道光十二年(1832)程祖洛等估办极险工段情形表

资料来源:《续海塘新志》卷三上,道光十二年(1832)闰九月初九日闽浙总督程祖洛、浙江巡抚富呢扬阿奏。

翌年(1833)三月,浙江籍内阁学士陈嵩庆得知富呢扬阿奏准修筑西塘柴埽各工及东塘鱼鳞旧石工后立即上奏,请求敕令浙江官员通筹大修海塘。他认为,当前形势险峻,一线危堤实不足以资捍御。“此时及早赶办,桩石皆可采用,尚是料省工轻。若再迁延,听其溃败,必致无从措手。杭、嘉、湖、苏、松、常、镇七郡皆在下游,东南财赋之区恐尽为斥卤不毛之地,民命亦悬于呼吸,患且不可胜言……眼前万难刻缓之工计不过一千余丈,并外加护塘碎石,据土人约略估计,云需银二十余万两……请旨敕下浙江抚臣,令熟筹通盘大计,虽值帑项支绌之际,然数百万生灵财赋所系,惜小费而贻重患。”陈嵩庆非常清楚“此时筹款甚难,国家经费有常,岂能给例外之用”的道理,因此提出可仿照近畿施赈京员捐资图效之例,在江、浙七郡等处对绅士、殷商等急公好义之人劝输捐办,则可不动正项钱粮。若捐项尚有盈余,更可一律修整(23)。

目前局面给清朝政府造成了一种两难之势:是图一时节省可能酿成大患?还是筹集经费及时修筑以防不测?一番权衡后,宣宗逐步倾向于后一种选择:

国家经费有常,此时筹款甚难,不能给例外之用。然如该学士所奏……是海塘关系甚巨,又为该省刻不可缓之工。此项工程,据陈嵩庆奏不过一千余丈,估计需银二十余万两,著富呢扬阿迅速体察情形,据实具奏,不许稍涉含混。又另片奏,七郡中绅士殷商及附近江浙处所有急公好义者,准其输资捐办,是否可行,亦著富呢扬阿一并议奏,候旨遵行。(24)

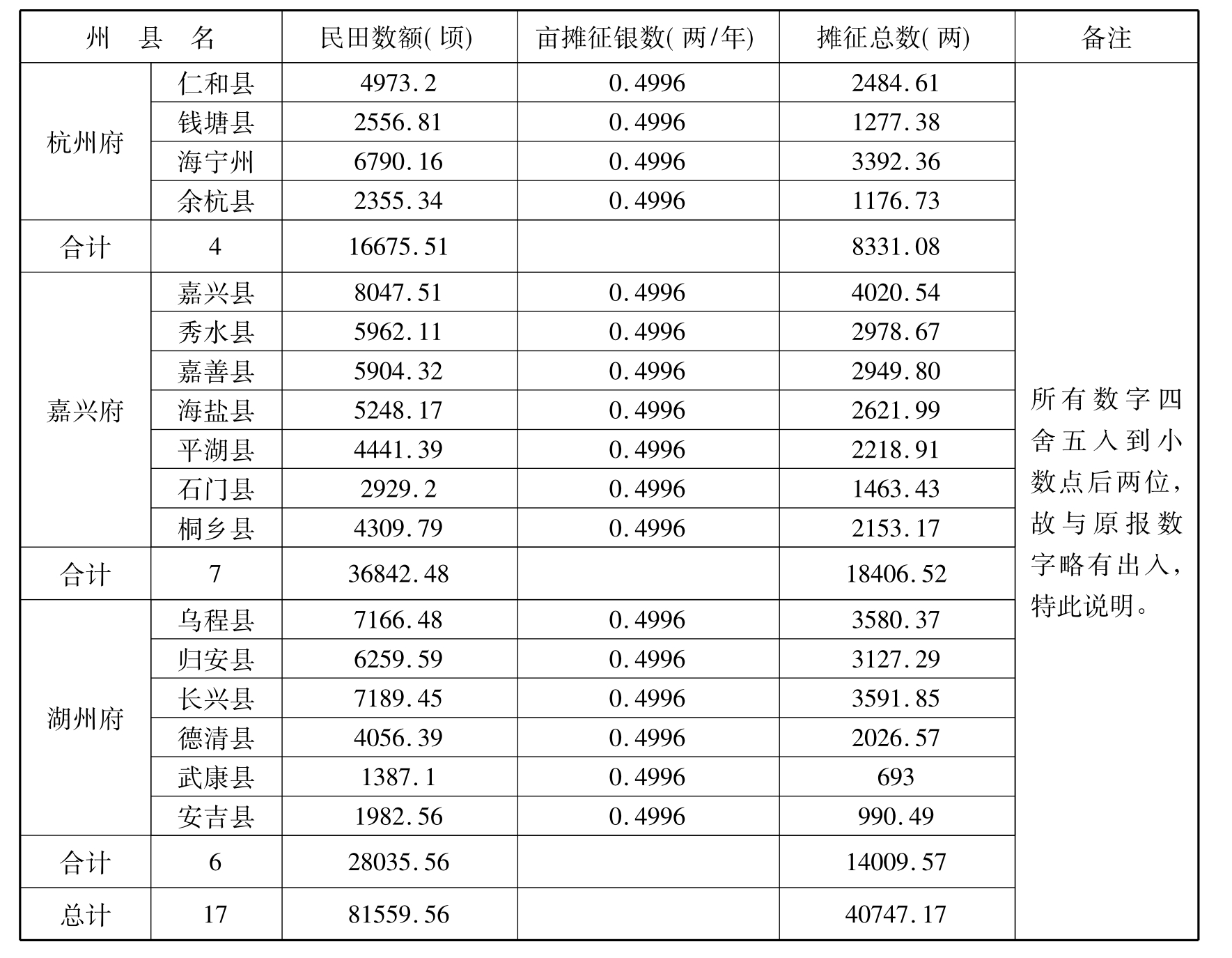

随后,据富呢扬阿饬令属员查报,“以目下通塘情形而论,不修坦水,非特老塘失其保卫,即新建石工亦恐塘脚空虚,未能经久,计惟有将坦水一律修整,俾塘根结实”,石塘则先择刻不可缓之工赶紧修理(25)。据统计,东塘念里亭及戴、镇、尖等汛有抢缓鱼鳞石塘380丈,约需银99440两零;限外坦水共计6200余丈,约需银413490两零。两项共需银512930余两。他们认为:“工段绵长,若一时并办,无论料多人众,骤难齐集,且恐急于蒇功,必致草率,”应将石塘及顶冲之念里亭汛坦水2000丈先于本年暨十四年内照式兴修,其余坦水4200余丈归于十五、十六两年内次第修复(26)。“大工一兴,钱粮为首”(27),而钱粮却成为浙省官员面对的头等难题。他们坦言:“需费甚巨,每年岁修定有限制,其藩库新工经费一项又经各前抚臣奏明借垫无存,此外实无可动之款。”至于陈嵩庆所议于江、浙绅富中劝谕输资捐办一法,“恐捐无定数,即办无定时,转致延搁”。经晓示、询问,各属“情愿”按照道光四年奏办嘉湖水利之案(28)先行借款兴工,再行摊征归还。工程所需51万余两之数,除本年额支东塘岁修银5万两尚余37000余两,十四、十五、十六三年东塘岁修额银15万两之外,缺口325900余两,先于解部捐监银内借支,一面在东塘下游各州县民田内分作八年,每年摊征40700余两,归还原款(参见表2)。具体如何操作,地方官员认为“按亩摊银,数极零星,易滋弊窦,不如按其银额摊钱”,随同正银输纳,由州县按照时价易银解司。此外,如绅富捐有成数,再查应修石工接续筹办(29)。身处塘工实难再缓与“国家经费有常,势不能给例外之用”两难境地的富呢扬阿只得同意采用“捐、摊并筹”之策,同时咨报江苏巡抚劝谕捐输(30)。不可否认,无论陈嵩庆所奏,还是浙省官员所筹,实际均未谋划彻底大修海塘,仍不外乎修筑坦水和最险石工两方面。

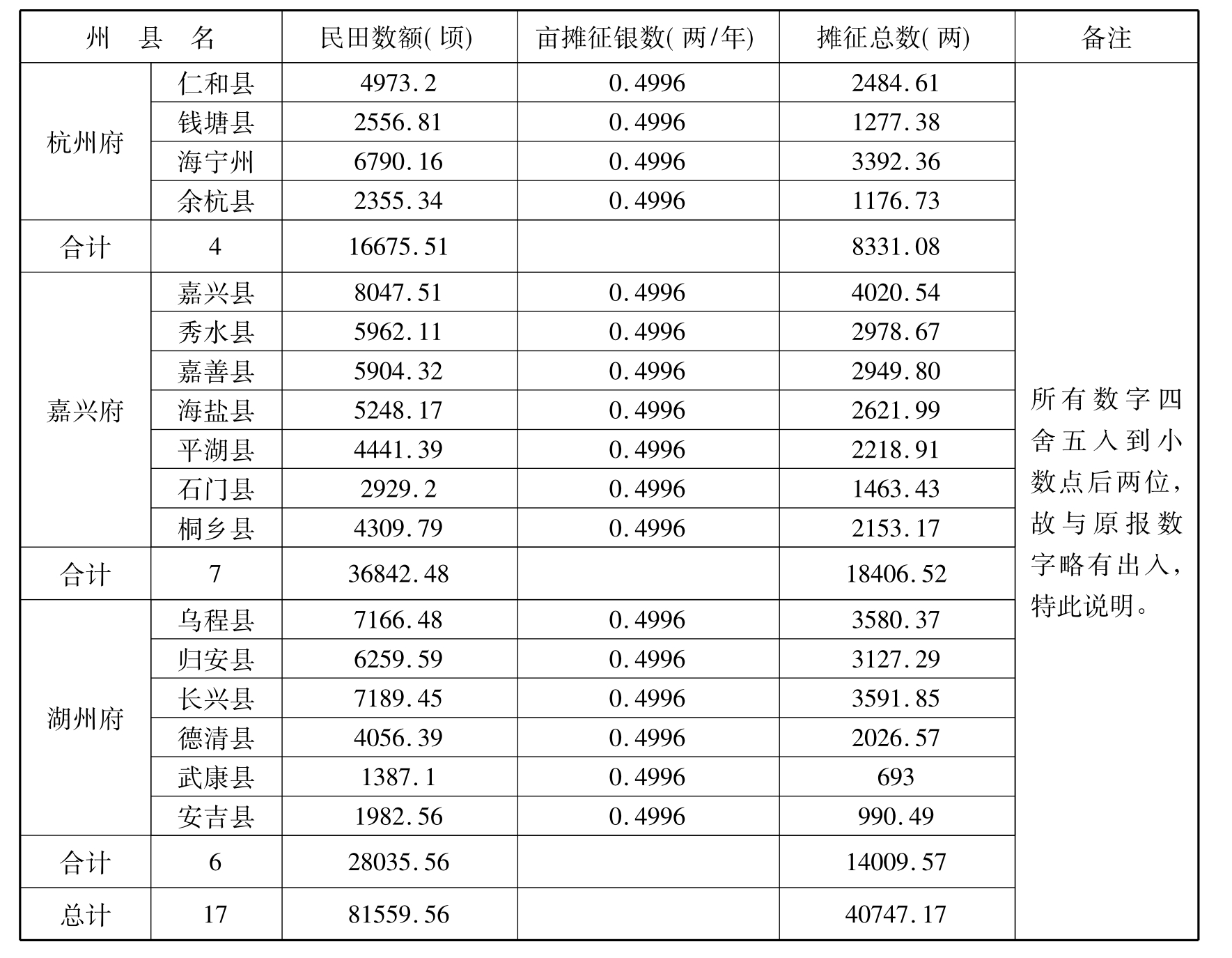

表2 三府摊征数额表

资料来源:《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)四月二十八日浙江巡抚富呢扬阿奏。

不幸的是,海塘形势仍在不断加速恶化。当年八九月间,“阴雨连绵,沿江底水过高,怒涛汹涌,百倍寻常。十月朔汛,潮头犹高过塘巅……冬潮如此,实为从来所未有”(31)。据估计,此次限外已坍、将坍各工共计850余丈,需银194000余两。前次捐、摊并筹案内所请款项51万余两尚余64500两,缺口又达130000余两(32),而江、浙劝谕捐输,“现尚无人呈请捐办”,“辗转筹画,别无可动之款”,富呢扬阿只得再次奏请于藩、运两库报拨存款内如数动拨赶办(33)。

尽管富呢扬阿所奏被准,但依然徘徊在修筑部分极险各工范围之内。这种做法引来了杭州籍前任河东河道总督严烺的不满。他认为,东、西两塘“若不择要勘估,一律兴修,恐来年大汛一经异涨,彼坍此卸,措手不遑,设有疏虞,不特杭、嘉、湖三郡膏腴尽成斥卤,即苏、松、常、镇四郡民田势必同受浙潮之患。东南财赋半出于江、浙钱漕,是海塘实为目前第一要务”,请求敕下浙江抚臣分别极要、次要奏请筹款兴修(34)。

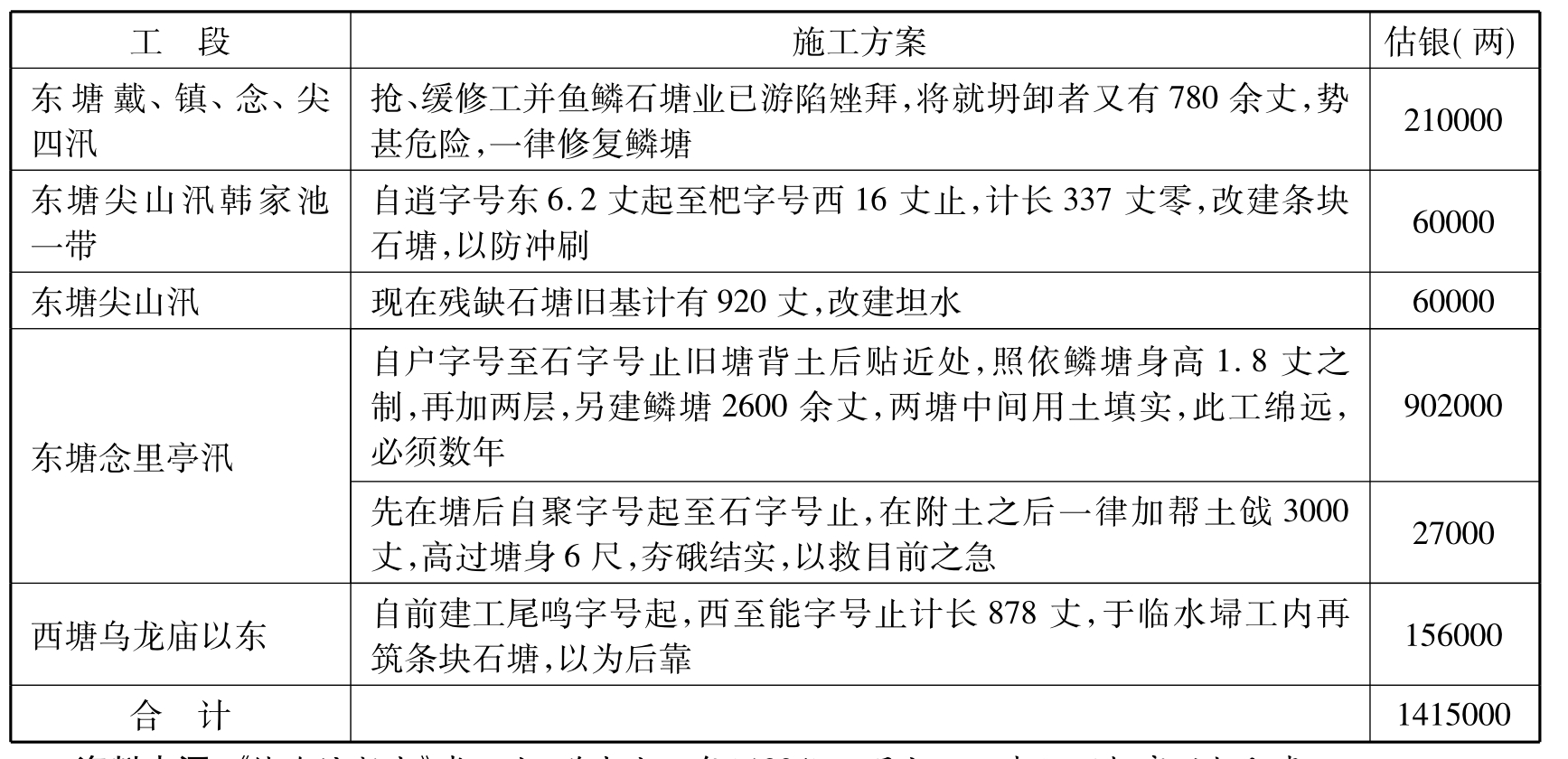

对富、严二人所议,宣宗认为历次所请均已允准,现在估需银两“自已足敷应用”。至于严烺所奏是否均应及时兴修,谕令富呢扬阿据实覆奏(35)。与堵御一时之计不同,严烺所请是对东西两塘一律勘估兴修,而且开始引起宣宗的关注。此奏可谓是真正揭开了浙省官员的难言之隐。长期以来,经费匮乏已成为问题症结所在,即使遭遇异常风潮,官员们敢怒不敢言,塘工损坏本已不是局部问题,但囿于国家“经费有常”,岁有定额,无法实施大修。此时,他们似乎意识到机会已经到来。道光十四年(1834)四月,巡抚富呢扬阿第三次具奏请修:“惟念国家经费有常,即要工林立,亦当权其先后缓急,力筹撙节,故稍可支持之工,仍严饬各工员不时保护,暂缓请修。”已坍、将坍各塘以及护塘坦水势难停缓,于是议请以摊征等方式筹款(36),先后奏准分年修复石塘960余丈,坦水6200余丈,并捐办大盘头1座,“此不过补苴罅漏,先其所急之办法,非敢谓工止此段,修止此数也”。他提出,“为今之计,前拟暂缓请修之工固当陆续兴办,即原工卑薄,深虑掣通漫过之处亦当补偏救弊,思所以抵御而遏阻之,乃可有备无患”,海塘应行全面修筑,而且“均系最为险要,刻不可缓之工”,工程共估银1415000两(详见表3)(37)。

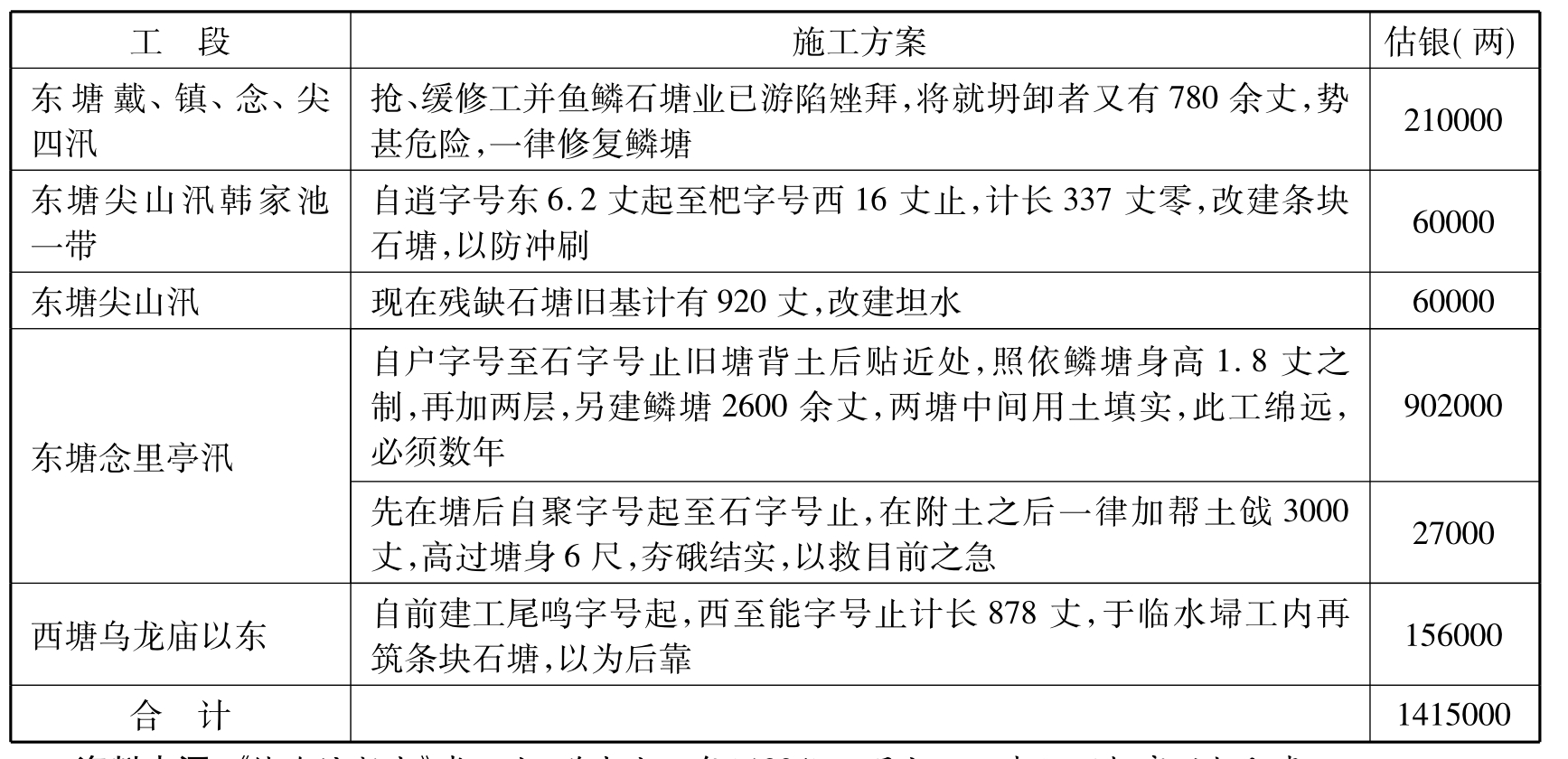

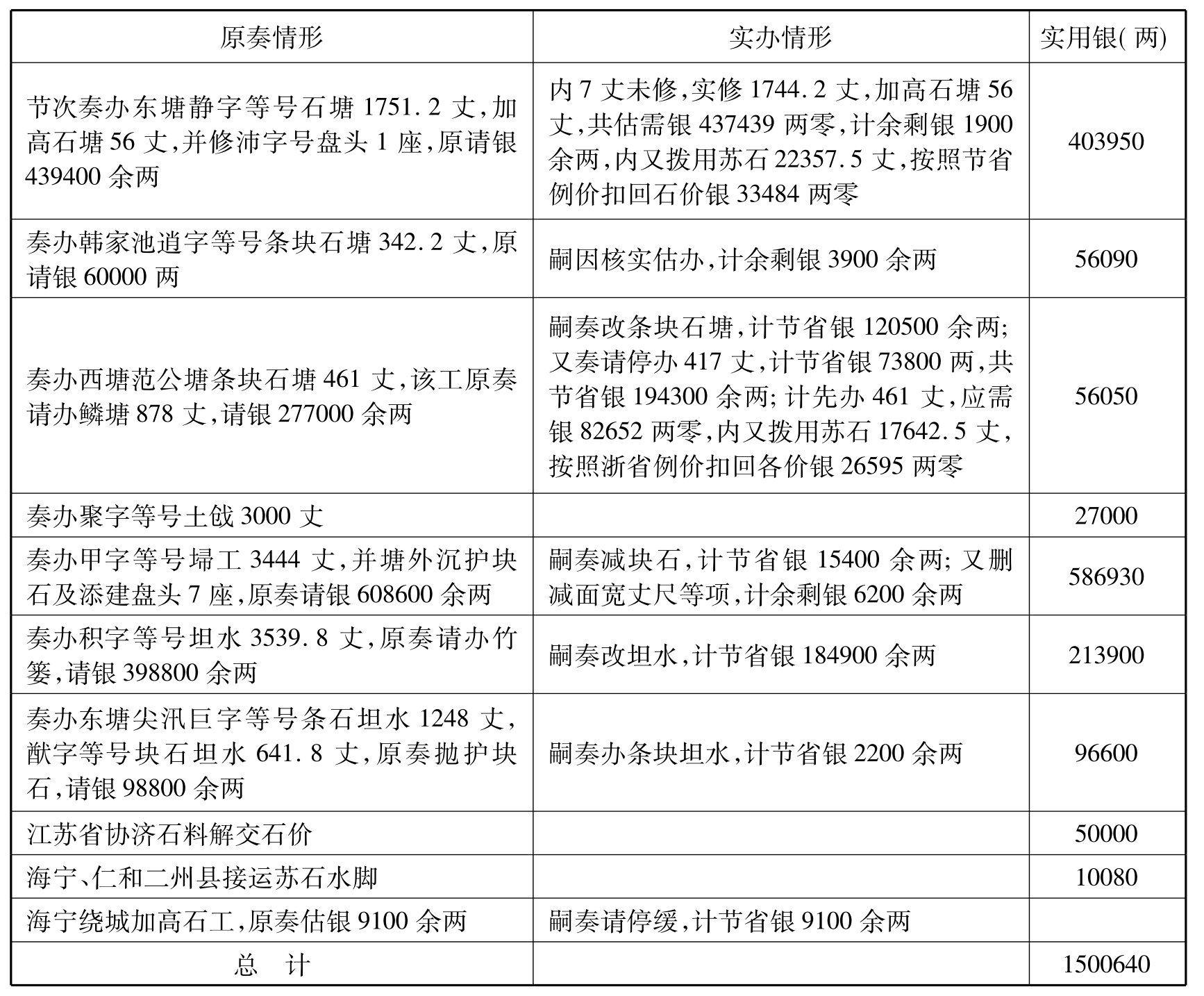

表3 道光十四年(1834)四月富尼扬阿奏请修筑情形表

资料来源:《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)四月初二日浙江巡抚富呢扬阿奏。

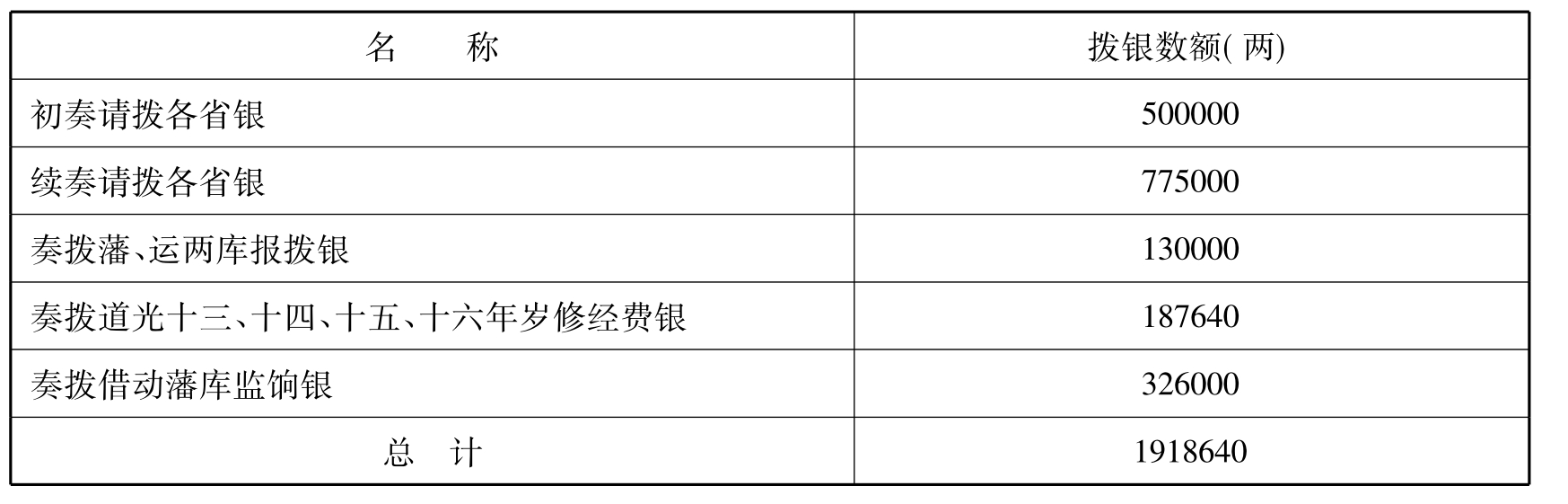

对富呢扬阿所奏,户部再次会议认为,应修应建各工自应次第兴办。面对141万余两的巨额开支,为合理安排款项划拨,户部对各工做出进一步划分:另建鱼鳞石塘需银90余万两,因工段绵远,物料人夫“骤难凑集”,办理必须数年,经费应俟兴工之时按年陆续请拨;其余50余万两则由各省正项钱粮协拨(参见表4),此议得到了允准(38)。

表4道光十四年(1834)四月户部筹拨经费情形表

资料来源:《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)四月二十二日户部奏。

道光十四年(1834)六月底,以派往浙省塘工的严烺为主导,与刑部右侍郎赵盛奎、巡抚富呢扬阿等联衔会奏,对原定计划再次做出调整(参见表5、表7)(39)。因富呢扬阿原奏系分年办理,目前埽石各工统限年内及来年七月前一律办竣,除此前所请预借十五、十六年岁修额款及未收监饷银共180000两,应于报拨款内如数借支,其未拨鳞塘工需及现请改修埽篓各工银共计775000两,请求敕令户部如数筹拨,于本年八、九月内全数解浙兴工。朝廷对调整方案表示了支持。户部据其所请,即行筹拨地丁、关税等正项钱粮交付浙省塘工之用(参见表6)。经费基本确定,问题迎刃而解。本着节省经费的原则(此后部分工程停办、减办或改办,参见表7),大工自道光十四年(1834)八月终得开办,至道光十六年(1836)二月先后告竣,共筑鱼鳞石塘、坦水等工总长17000余丈,动银1571800余两。实存节省项下银274000两,以74000余两仍贮藩库留备修复柴埽、坦水之用,其余200000两发交杭、嘉、湖三府殷实商人按月一分生息,以备修复鳞塘之用(40)。(详见表7—9)

表5道光十四年(1834)六月工程估办情形表

资料来源:《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)六月二十七日刑部右侍郎赵盛奎、前任河东河道总督严烺、浙江巡抚富呢扬阿奏。

表6 道光十四年(1834)户部奏准协拨情况表

资料来源:《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)七月十四日户部奏。

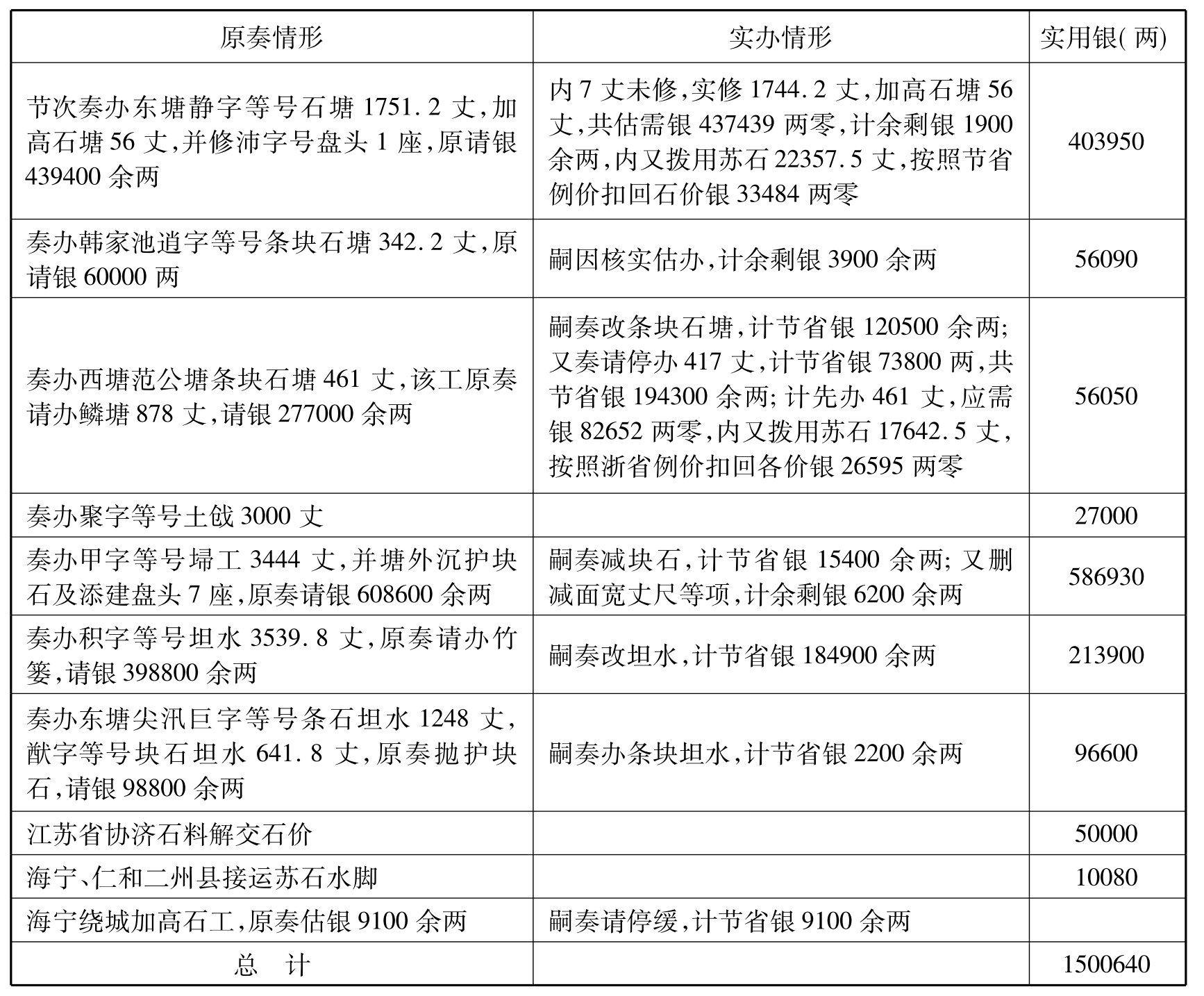

表7 各工原奏、实办及开支情形表

资料来源:《续海塘新志》卷三下,道光十六年(1836)二月二十四日都察院左都御史吴椿、浙江巡抚乌尔恭额奏。

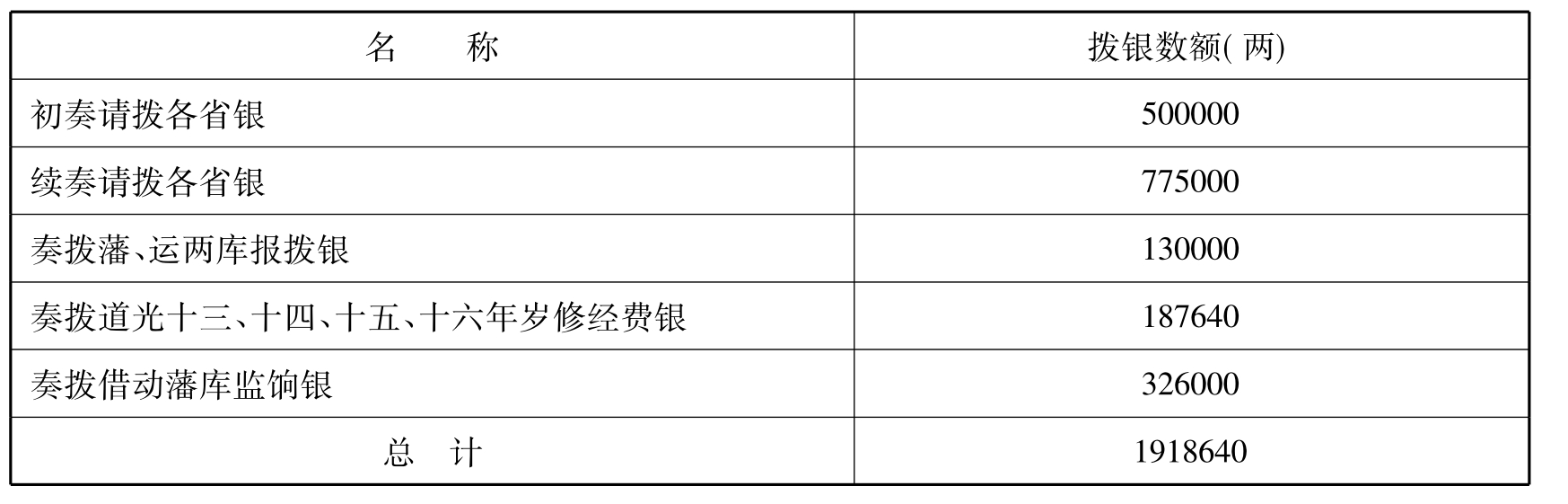

表8 协拨各款银数表

资料来源:《续海塘新志》卷三下,道光十六年(1836)二月二十四日都察院左都御史吴椿、浙江巡抚乌尔恭额奏。

表9 节省项下经费动支情形表

资料来源:《续海塘新志》卷三下,道光十六年(1836)二月二十四日都察院左都御史吴椿、浙江巡抚乌尔恭额奏。

二、“初复”与“中兴”

咸丰元年(1851),太平天国运动爆发。素称富庶的浙江因被卷入战争漩涡而遭到重创(41)。同治三年(1864),战争接近尾声之时,以左宗棠为代表的官员及时将重建事宜提上日程,被艳称的“同治中兴”开始步入历史舞台。修复数年失修(42)、残败不堪的浙省塘工,保障东南财赋之区安危,自然成为运动的重要组成部分。

清朝地方官员在海塘重建、大修上的努力,表现出了强烈的主动性(43)。首先提出战后重修海塘的是清朝重臣左宗棠和曾任浙江按察使的段光清。先看同治三年(1864)二月两人的一段对话:

(段)席间谓抚军曰:……收复之后,又有数件要紧大事,必须又开大捐也。抚军问:数件云何?余曰:考棚贡院,城外钱塘江义渡,海宁、仁和地方海塘,其余应办事件,一时亦难枚举……惟海塘一件,需费太多,不修,则为害最烈;欲修,恐无人过问……抚军乃曰:须待浙江收复以后,再为相事而行。(44)

四月,左宗棠又会同江苏巡抚李鸿章上奏海塘险情。面对极端恶化的财政形势,二者对修筑石塘已不敢奢望。他们提出,“石塘工繁费巨,无从筹此巨款,即将土塘稍为修葺,而约略估算,亦需银二三十万两。现在饷需支绌,库款荡然,非劝捐办理不可”,于是分别饬令苏、浙各属绅富一体捐输(45)。尽管左宗棠等呼吁重视修复浙省塘工,但当时的社会环境使清廷无暇顾及于此。恰在此时,江西道监察御史洪昌燕的一纸陈奏引起了朝野的震动,也给海塘工程带来了一线希望。八九月间,洪昌燕上奏力陈塘工弊坏情形,请求朝廷大修海塘,并特别强调,“若以军务尚未肃清,稍迟修筑,或因部议拘牵则例,延误事机,内外辗转因循,斯民日就垫隘,南漕至计更且视为缓图,深恐溃决之后,虽有千百万帑金亦束手无从措办”。他深知经费问题的分量,而战乱初息之时敕令江、浙绅富捐输实难实施,为此提出了四种筹资渠道:一、仿照雍正年间浙江总督程元章所开海塘捐例(46),“凡有户部捐铜局所不能报捐各项,准在苏、杭设局收捐”,凑足工需即行停止;二、恐开捐尚需时日,先将沿海各地办理善后各款先行垫用;三、谕令籍隶杭、嘉、湖、苏、松、太之京外各官从厚捐输,迅速集解,以卫桑梓;四、巡抚派委大员劝谕江、浙两省无海塘之处绅衿富户广为资助,以敦乡谊(47)。如果说左宗棠等所奏表现出地方官员对时局的无奈,洪昌燕所奏则成为开始酝酿大修的标志,此奏因此被载入清人陈良弢汇辑的《同治中兴京外奏议约编》一书,成为“同治中兴”中清朝政府治水努力的代表之一。

户部、工部并不否认塘工亟应修筑的现实,但对筹款方案则另有说法:其一,海塘捐例,事隔多年。咸丰九年(1859)户部稿库遭火,案卷被焚,无从查照。本年六月间,左宗棠曾奏准按照向行筹饷减成章程进行捐输一项(48),可令其先将筹备善后捐项所收捐银先行提用;其二,为防捐输缓不济急,“京铜局已停者,惟增附捐教一项,即令暂准捐收,仍属无甚裨益,拟就奏定专归京铜局收捐,及专归皖省收捐各条内酌量推广。如指省分发各项,劳绩保奏补缺后以各项升途补用、升用人员,未满三年捐请免补本班并捐免远省等九条,酌减京外官捐请翎枝银数等八条,以及军务省分实缺候补人员准于邻近用兵省分捐升、改捐一条,暂准由江、浙收捐,专备海塘工料。此项海塘捐输专归浙江藩司委员收捐,江苏分局亦归浙江委员办理”,捐有成数,即行停止;其三,倘因形势紧迫,捐款有需时日,可先在浙江江、海二关关税项下酌量动拨,以免耽延;其四,关于劝捐,当前官吏“招集扶绥之不暇,更何堪再事诛求?即向称丰厚之家,经此乱离,亦岂能盖藏独固?……若派员劝谕,设有不肖官绅借事侵渔,按户抑勒,势必至未归者闻风裹足,已归者仍复流离”,应毋庸置疑(49)。

对户部所议章程,穆宗谕令左宗棠等立即遵照执行,妥速筹办(50)。恰左宗棠被调入闽作战,蒋益澧护理巡抚一职。此时,浙省各级官员无不认为,当前经费和物料资源严重匮乏,石工无法开展似乎已成定局,但防御之策不可不议。因此,先堵缺口,同时修土备塘、海宁绕城石塘,防止海水溢入内地,再议依次兴办石工,成为经费困难境况下的首选防御策略。蒋益澧随即命海宁州知州马修良等赶紧设法劝捐堵筑,并委员分往海宁、德清、武康等县开办米捐,接济海塘工用(51)。穆宗也认可此议,命蒋益澧妥速堵筑近水缺口,石工则俟省城善后办有端绪,再即亲赴查勘,会商李鸿章等酌量奏请开办(52)。

先期防御中不独土备塘,还有修筑柴坝,建修柴埽、盘头等项。同治三年(1864)十二月,蒋益澧指出:拆办石塘“非二百余万金不可。浙省凋瘵之余,流民尚未复业,万难筹此巨款”。因此,拟先自李汛起至海宁州城止,“缺口之石工修柴坝以御急湍,仅存之石塘用柴埽以护塘脚。至东塘镇汛、念汛、尖山一带土塘基址尚存,仍责成绅董,加高培厚……虽未能永远巩固,而暂时不致溃决,即农田可无荒芜。此亦刻下釜底抽薪之一法也。第值料稀工贵之际,即此柴埽各工,撙节估计亦须四五十万金乃能敷用”。海宁等处劝办米捐“究恐捐款寥寥,不敷应用”,“不得已惟有于杭、嘉、湖所属,择其户口少为殷实者酌量劝办米捐”。同时,函请江苏巡抚李鸿章饬令苏、松、太所属量力资助,其余俟库款充裕,元气稍复,再办石工(53)。穆宗对劝捐非常关注,但以劝办米捐逢“雕瘵之余,恐难集成巨款”,谕令李鸿章派员劝谕所属殷实之户量力捐助(54)。

十二月,补授浙江巡抚马新贻抵浙任事。翌年(1865)正月,他就浙省应办善后事宜条陈时,除奏及捐办土备塘及劝办米捐外,在石塘问题上再次提出“欲垂久远而期巩固,终非石工不可。而石工需费太巨,虽经户部奏明,准开海塘捐输,断非旦夕所能集事”(55)。在现实面前,马新贻同样颇感为难:一方面土备塘虽在兴办,但“石塘仅数年失修,坍塌如此,而况新培之土塘。伏秋大汛不但漫溢堪虞,仍恐溃决为患,是石塘缺口险工万难延缓”;另一方面,“石工无此经费,无此工料,难于措手”,目前应急之策,唯有仍照蒋益澧所定方略而行。鉴于蒋益澧奏开米捐收钱不过十余万串,不及所估工用三分之一,江苏协办因“冬漕吃紧,暂难兼顾。议开捐例,尚无把握”,只得“先就现成之款,计应修之工”,“倘需项急迫,本款不敷,拟照部议,于藩关各库酌量筹拨,奏明动用”(56)。

此时柴坝等工尚属初级阶段的防护性修筑,正如马新贻所言,未能早办石工“委因费巨工烦,夫料难集,且此时所最要者莫如先堵缺口以御海潮,并非为苟且补苴之计,实系先其所急也”(57)。但是,海塘失修已成整体性危机,形势由不得人们拖延了。同治四年(1865)五月望汛之后,梅雨连旬,山、潮二水互相激荡,海塘又续坍多处,“实因岁久失修,塘身孤立,势极危险,一经冲刷,全行倒卸”(58)。浙省官员纷纷向巡抚马新贻提出,“新筑柴坝纵极坚整,而两头均与石塘紧接,石塘稳固,柴坝断无他虑,设石工坍卸,潮水内灌,柴坝势难独立”(59)。马新贻遂汇集众议,再次呈请朝廷大修海塘。他指出:尽管石塘之外各工相继兴筑,“要皆补苴目前,于全局仍万分可虑”。石工不开,问题不会得到根本解决。然而,经费实难筹措之时,“目前多保一丈石塘,则险要时庶少一分顾虑”仍不失为一种务实之法(60)。穆宗不得不表示所奏“均系实在情形”,命其督同司道等设法筹款购料,认真保护土塘埽工,未堵缺口赶紧修筑,断不可怠缓因循,停工待饷(61)。从穆宗的指示看,尽管朝廷上下皆知形势已至其极,尽管地方官员一再请拨款项,筹划大修,但起码此时穆宗之意仍是防护目前,尚无大规模兴工的设想。五年(1866)九月,候补内阁侍读学士钟佩贤的缕析陈奏打破了近三年的僵局。

钟佩贤批评马新贻一说形势危急,一说补苴目前的矛盾言论,并从事关国计、军饷、水利、民命四个方面论证了海塘关系重大,再行因难苟且,必将贻害无穷。他指出:“今东南蹂躏之余,一切善后事宜不过经画一二年便有端倪,而海塘工程非用数年人力、数百万帑金不足以臻巩固。若因费之不充,工之太巨,为苟且补苴之计,岁费仍不下数十万,而塘工之能否无虞仍归于不敢预必,岂非以难得之财为无益之用乎?……倘能熟计深筹,次第修复,费皆实用,有五百万金即可一劳永逸。”为此,提出了四种筹资方式:其一,本年左宗棠奏停浙江月解闽饷十四万专留为塘工之用。此款一年通计近一百七十万两;其二,浙省厘捐所入颇丰。以前丝捐每包抽厘洋银三元,又加增一元,最为巨款;其他善后事宜用款日少,厘捐则有增无减,“不以之修筑海塘,而仅属望于捐输,能得几何”?省中设局太多,归并善后一局,便可节省无数闲费。具体如何提取厘金,因浙境军务已完,本省额兵已足资备御,余存客兵、客勇不妨分别遣撤,“以一年厘金分作十成,提出二成留充军饷及寻常善后用度,以八成专办海塘,期以三年次第兴筑,亦已足敷工用”;其三,江苏通筹接济(62)。

如果说钟佩贤所奏对穆宗是一种激劝,正在于他将海塘形势上升到了严重危及国计民生之高度,而“五百万金即可一劳永逸”的估测,对穆宗来说似乎也可以接受,因此上谕称其“均尚不为无见”,命吴棠于赴闽浙新任时先往查勘,并与马新贻妥速筹商,现办土备塘是否足资捍御,如必须兴筑石塘应如何筹拨款项,所请于停解闽省月饷之外再提厘金八成专办塘工等款是否可行,统筹酌办。如须协济,咨商江省督抚一体会办(63)。

根据穆宗的要求,吴棠会同马新贻亲赴海塘查勘。据称,原三防石塘17022丈,原坍、续坍缺口4496.6丈,拗裂外拜石塘2219.2丈(64);原建埽工、柴塘12805.4丈及盘头29座均已无存;原建头、二条石、块石坦水11064.2丈间有存留;三防土备塘一律完整;海盐、平湖两汛泼损石塘187.3丈,土塘553.5丈,柴工18丈(65)。尽管钟佩贤前奏不虚,但马新贻“前将种种为难之处缕晰奏陈,均属实在情形”,惟有筹定专款,分别最要、次要次第办理,因此提出先堵缺口、次保石塘、再兴石工的筑防方案。随之,议论主题再次回到经费问题上来。吴棠等提出,约略总计“非用七八百万帑金,竭十年人力不能告厥成功”。钟佩贤所奏闽饷现虽停解,而上年已增新拨之款,月存十四万之数根本无存。厘捐一项,“上今两年将坐贾酌减五成,进款已绌于前。内如本省防勇、新兵,甘肃云贵各协饷……无不取给于此,亦不得不兼筹并顾”。江苏协济现在捐挑浏河无暇顾及,无可指望。既然以上途径不通,二人提出可于丝捐及盐货各厘内,每年拨定银八十万两,佐以海塘捐输专备塘工之用。此时仅办柴工,无需用此巨款,即以每岁所余之项采办石塘新料,捞取旧石,柴工办竣时石工物料也已集有成数,接续兴修,则不致减工待料。加之以后军务结束,外拨之款可省,民气渐复,人夫、桩架又可加增,或能毋庸十年即可完成(66)。以上意见基本可以概括为经费来源严重受限之时“分年提款,逐段兴工”的应对之策。穆宗表示了支持:

浙江海塘工程浩大,值此经费支绌之时,若一时悉行兴办,必至有名无实,自应循照旧章,分别最要、次要次第办理。吴棠等以堵御缺口之柴坝为最要,保护残损石塘为次要,拟每年拟定银八十万两,佐以海塘捐输,次第兴修,此亦就目前情形而论。惟所筑柴坝、赶镶外埽、建复坦水各工,不过暂时堵御潮汐,将来仍需兴建石塘。马新贻当通盘筹画,使现办各工坚实稳固。石塘兴建后即可以保护塘身,则此次办理各工,钱粮不至虚糜,而于将来有益。若止为目前一时之计,则日后兴建石塘仍须多费帑项,未免漫无规画。马新贻既知以十年为期,谅能筹画及此。(67)

从同治三年左宗棠、洪昌燕等筹议修筑,到每年通过提取丝捐厘金等银80万两专备修塘,经费问题终于得到妥善解决,同治光绪年间的海塘大修开始进入实质性实施阶段(68)。至光绪六年(1880)十二月,所有土石柴各工全案告竣。此次大修包括修筑石塘、石坦等工20100余丈,各项柴工15000余丈,盘头15座,另有土工等项,共计用银6400000两(69),许多工程几乎等于重建,清政府的努力可见一斑。

另外,在海塘经费构成中,捐输问题值得专门提及。同治三年(1864)左宗棠、洪昌燕等人奏请开捐办工之后,实际情况并不令人满意。杨昌浚指出,四年(1865)五月间设局收捐,“旋因捐数不旺,难济工需。当查咸丰年间浙省饷需紧要,嘉湖丝商按包捐输,汇数请奖有案,议令售丝业户于正捐之外,每包另捐洋四圆,专作塘工经费,援照从前之案,准其归入海塘捐输案内,一律请奖”。两项捐输合并后,由厘捐局各分卡经收转解塘工之用,每年所收“为数颇巨”(70)。光绪二年(1876)四月,户部以海塘工程即将告竣,议将海塘捐输勒限半年停止收捐,逾限报部概不给奖。浙省官员提出,尽管捐输银两尽数拨用,但正在筹划之海塘岁修银款尚不及从前十分之二,请求捐输截数后之盈余作为三防海塘岁修经费(71)。七月初杨昌浚再次附片奏请保留捐项,不仅用于岁修,当前大修仍需继续捐输资办。他声称:“近因丝价稍贱,商人屡次呈请减捐。经厘捐总局详定,每丝一包减收塘工捐一圆六角,仍收二圆四角”。鉴于目前念汛中段大口门1800余丈已估未及开办,亟应赶紧修建,而“需费尚属不资”,即使工竣,岁修经费也应宽为筹备。然而“当此库项万分支绌之际,筹措维难”,幸有“循办有年之捐”,因此仍应照常收捐,并将此一并核入厘金款内统收分办,毋庸另给捐票,亦不请奖,一经工竣,岁修敷用,即行停止(72)。

此奏获得朝廷批准后,令浙省官员意想不到的是,正在估办需银80万两之多的东防念汛大口门石塘,“适逢停减捐输,入款顿形支绌,不得已于各项厘金项下勉筹添拨,以资补苴”。事情远非如此简单。本来主要指望厘金凑拨,厘金又恰恰出了问题。自光绪二年开始至四年左右,“各项厘金收数异常减色,不特不能格外添筹,即较向年所拨之数当形短少,以致工用匮乏,时有停待之虞”(73)。光绪四年(1878),念汛大口门二限、三限正在兴工,难度较初限较大,且已奏准加高二层,添用铁筍铁箫,另有海盐塘工也应次第修筑,“均非一时所能完竣,统计所需经费,较之往年实属有增无减”。关键时刻,财政却于塘工毫无贡献,除厘金减色根本无力顾及塘工外,“藩运各库罗掘已空,无可设法,且奉拨京饷以及织办等项尤关紧要,万不敢稍事迁延。即筹解八成官饷拨还洋款,亦不敢稍兹贻误。顾此失彼,势所必然。此外,如海防经费、黔滇等省协饷……积欠甚巨,无可弥补,加以本年添拨晋、豫两省暂行改拨之款,更无可筹”。万般无奈之下,巡抚梅启照只得再请重开捐输给奖事例(74)。考虑到目前工程的状况,朝廷只得同意照每包捐洋四圆标准,仍准给奖(75)。

光绪四年(1878)十二月,清廷以各局办理捐输弊窦丛生命各省停办,著令户部及各省督抚通盘筹划,“务将京捐局及各省捐局每年入项若干详细查明,将此项作何支用之处,设法筹款相抵,一面奏明停止捐输,毋得借词款项难筹,有意延宕”(76)。户部会议认为,各省捐输应及时停止。对此,德宗再次谕令开捐省份督抚将筹饷事例条款概行停止,一面迅速设法筹款,一面将捐务赶紧清理造册报部(77)。根据朝廷旨意,浙省只得筹划停捐,塘工捐输局官员准备将所有浙省复设之塘捐请奖事宜一律裁撤。但是,捐输一概停办势必影响当前工程的进展,实难推行。梅启照遂具折申明,浙省现办工程情形竭蹶,必须依赖捐输筹款:

塘工丝捐出自售丝之户,海塘为杭、嘉、湖下游保障,以本地之捐办本地之工,咸所与从。今若概行停止,为数较巨,塘工尚未告竣,迩年经费支绌,无可筹画,不得不仍照旧案,每包改收二圆四角,以资补苴。既不请奖,无碍仕途。至减收之数,通年约计不下十万圆,能否筹款相抵,或就费办工,容臣督同藩司悉心妥议,另行办理。(78)

梅启照的陈奏又一次得到了特别允准,海塘捐输请奖事例停止后,丝捐每包减收一圆六角,仍以二圆四角“核入正厘并收,提济塘工之用”,不复给票请奖,捐输最终得以保留下来(79)。尽管时停时开,工程总算勉强得资办竣;尽管捐输多为人们所诟病,但至少此时在海塘工程大修上,作为一项重要的筹资渠道,捐输确实发挥了比较积极的作用。

三、宣统年间的最后努力

光绪末年,因岁修无法得到保障,海塘又一次面临年久失修、险工林立之局。二十八年春秋大汛,潮势汹涌,“不独三防限外柴埽裹头盘头,及西塘大龙头各工并二十七年风潮限于经费未及修办,次险工程无不增损险巨,势形岌岌,即各汛年久石工亦间多冲激散列”(80)。时人即明确指出“三防损工向有尤险、最险、次险之分。年来以款少工多不能遍筑,乃先尽其尤险各号准予拆修,而置其最险、次险各工,此亦经费支绌之所由致也”(81)。

为此,宣统元年(1909)巡抚增韫提出了筹款大修的建议。增韫指出,据属员奏报,“上年怪潮迭起,受损尤多。其最危险之处,或柴桩损失,塘身一无凭依,或托坝空虚,塘脚全行啮露,甚至埽坦剥蚀,附土亦间段无存,石塘倾斜,潮水且漫溢为患”(82)。其中,应修工程包括柴工2624丈、石工627.7丈,应行加高石工620丈,均属危险异常,经估各工“非有的款六十万金不能蒇事”。邀集塘工议事会各议绅商议及询问沿塘父老,均认为所请确属核实估计。增韫强调:“海塘为东南要政,及此早日兴修补救,尚易为力,若顾惜巨款,稍事迁就,窃虑一旦溃决,将使七郡亿万生灵荡析离居,势且不可收拾,决非数十万金所能措手。”但是,浙省库款空虚,根本无力兴工。他认为,历年海塘大修成案之中,以同治四五年间(1865—1866)工程为最巨。前次大修后,迄今未大加修整,因此可以仿照同治年间成案,以四年为期,每年于岁修经费银174000两外,饬拨的款150000两,以符600000两之数(83)。在附片中,增韫提出了盐商报效以资办工事宜:“浙西苏五属盐务,系由商人认办。其课项加价及巡费等款,向用银洋分别办缴,惟盐斤售价以钱合计。近来铜元充斥,洋价、银价俱增,商人所亏过巨,现在商情困难……(请)概照现今售价,暂行一律改用洋码……各引商情愿将栈用运费竭力撙节,报效银六十万元,恳请拨归海塘应用。”(84)对其所奏,度支部为慎重起见,专门电询究竟情况如何,民情是否相安。增韫回称,改用洋码“亦仅能顾全成本”,报效款项系“于栈用运费内撙节筹凑,非有余盈取给”,近日日用百物大都改钱为洋,均尚相安(85)。即使如此,在随后详议增韫所请各款时,度支部仍对改用洋码、盐商报效等表示质疑和反对:

苏五属盐斤售价改用洋码,虽于商人可免每年六十万元之亏损,而于民间即增每年六十万之消耗,殊非两全之策。况上年臣部奏准每斤四文加价(86),计苏五属所销盐斤每年只收钱三十余万千文。今商人售盐改用洋码,每年即得银洋六十万元,是于臣部奏加四文之外,该商等又复暗加八文有余,民力几何,岂能堪此?虽据该抚电称近今百物大都改钱为洋,均尚相安,然听其自便则可,若以官力为之,究于事理未安,所请苏五属盐斤售价改用洋码,臣部碍难议准。至该商等报效塘工六十万元,既据该抚电称系在栈用运费撙节筹凑等语,是其不与改用洋码相涉已有明证,本可准其报效,但该抚原奏内称,改用洋码,群情极感,报效巨款等语,又似此项报效系因改用洋码而来。今既不准改用洋码,自未便仍令该商等报效银款,应令该商等即以此项节省栈用运费银两,弥补售价之所亏,毋庸报效塘工经费,以示体恤。(87)

从度支部意见看,一方面盐斤本已加价四文,如再动用官方力量改用洋码,实际等于向民间转嫁负担;另一方面,商人报效因官方批准改用洋码而来,既然洋码不准改用,报效自然亦不准行。增韫的建议至此已被否决。地方官员所提方案行不通,则六十万巨款又从何筹集?度支部颇感棘手,但是仍认为“虽万分为难,犹当勉为筹画”,因此提出自宣统元年起除岁修额款外,于“两浙新案盐斤四文加价应解部二文款内”拨银90000两,本省留用款内拨银30000两,杭州关税项下拨银30000两,共计150000两,“均系有着的款”,毋庸再由盐商报效,又可就近督催,按年如数解交,限满解清即行停止(88)。可见,与增韫提出加价之四文之外再行改用洋码不同,在盐斤加价问题上,度支部实际做出了让步,对解部加价款项进行分割,主动让出了本应归属中央政府的部分财政收入,这多少可以算作中央政府对修筑海塘的一种积极姿态吧。

尽管款项已有着落,但协拨经费当年并未及时筹足,紧要工段只得归于宣统元年(1909)岁修案内赶办。直至宣统二年(1910)始行陆续拨解,应筑新工因此推延于当年正月起正式开办。巡抚增韫饬令海塘工程局会同塘工议事会筹划,每年酌定拆修柴工六百五十余丈,拆修石塘一百六十余丈,加高石塘一百五六十丈,拆修石坦一百八九十丈,自宣统二年起,分限四年办竣(89)。工程总算可以修筑了,至宣统三年(1911)闰六月底“办已过半”(90),然而历史并未给清朝政府留下充足的时间。伴随着政权的寿终正寝,清朝政府在海塘工程上的这次努力却成为了未竟之工,清代海塘修筑的历史至此也画上了句号。《清朝续文献通考》也不无遗憾地评述道:“增韫抚浙,于塘工颇极注意,有见及此,特请大修,亦疆吏中之实心任事者。部臣覆议尤得大体,为近时不多见之章奏。惜乎!时局变迁,不获终始。其事可慨也夫。”(91)

结 语

通过以上阐述,可以得出以下几点认识:一、清代后期大修经费来源日趋多元化。尽管乾隆朝海塘经费亦有其他辅助来源(92),但是动用正项钱粮是其毋庸置疑的根本后盾。清代后期,由于财政状况不断恶化,海塘经费多元趋势随之不断深入,来源渠道向正项、捐输、摊征、捐纳、厘金、丝捐、盐斤加价银等多种形式扩散。其中,乾隆年间被废止的向民间摊征的手法再次出现,非常规性收入比重日渐增加,经费由中央划拨向中央划拨与地方自筹并存演进。这些成为清代后期大工经费变化的主要趋势。二、海塘修筑主导权实现了中央政府向地方政府的下移。乾隆年间,海塘修筑以中央政府为主导(特别体现了高宗的决策作用),积极调整政府政策,划拨巨额经费开办大工,施工决策权、主动权掌握在中央政府手中。清代后期,虽然经费大部分仍由中央政府负担,但大修往往经地方政府一再呼吁、呈请之后,始由中央政府批准实施,而工程形势如何、如何实施防御、施工采取何种方案,基本由地方政府官员们提出,海塘修筑的主导权逐步转入地方政府手中。这是中央政府放弃部分治水职能的突出表现和直接结果。三、政府治水惰性逐渐增强。18世纪,中央政府以“不惜帑金”、“一劳永逸”为指导思想,全面、积极介入海塘工程,主动决策修筑起鱼鳞石塘体系。清代后期,中央政府投资积极性呈现明显萎缩之势,往往在实不可缓之时才决定兴工。这是国家财政困难背景下,中央政府以保守方法应对时局的一种必然结果。也应充分认识到,海塘工程工巨费繁,脱离中央政府的参与是不可想象的。中央政府对自身在海塘工程上“垄断”地位的认识是一贯的,在保障财赋之区安危,确保国家经济安全的大是大非面前,仍尽其能力所及。这一点应该得到客观评价,不可以“腐朽黑暗”笼统掩盖。总之,清代后期政府在大修经费筹集上的行为表现,是与中国社会变迁的历程相伴随的,是在国家财政困难日益加剧背景下发生的,是与清朝政府治水职能逐步收缩过程同步的,也是清代后期政府维护经济安全的痛苦选择和最大限度的努力。

A Study on the Funding Problem of Qiantang River Seawall Project's Massive Repair in the Late Qing Dynasty

He Weiguo

(Office of Local Chronicle of China)

Abstract:In the late Qing Dynasty,with the state's deteriorating financial situation,the massive repair funds sources of Qiantang River seawall have become more diversified.During this period,the massive repair of Qiantang River seawall project launched mainly from the central government to local government.This trend is accompanying with the functions contraction of the Qing government's harnessing water.

Keywords:Funding Problem of Massive Repair,Qiantang River Seawall Project,Diversification,Behavior of the Government

作者简介:和卫国,历史学博士,中国地方志指导小组办公室助理研究员。

【注释】

(1)余绍宋等纂:(民国)《重修浙江通志稿》第96册,浙江图书馆1983年扫描油印本。

(2)海塘经费支出主要包括大规模新建、改建工程及岁修、抢修等日常性维护工程,本文侧重于前者。

(3)据笔者目力所及,史学界和水利学界尚无专文对此问题展开研究,简单涉及者有陶存焕、周潮生《明清钱塘江海塘》(中国水利水电出版社2001年版,下同)等。

(4)《清世宗实录》卷二七,雍正二年(1724)十二月癸酉,北京:中华书局1985年版。

(5)参见和卫国《清代国家与钱塘江海塘工程:以18世纪为中心》,中国人民大学2008年博士学位论文。

(6)《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第30册,档案出版社1985年版,第865—866页,所列增捐条款另见中国第一历史档案馆藏《朱批奏折》,雍正十三年(1735)七月闽浙总督郝玉麟、浙江巡抚程元章奏,档号:03-0023-002。

(7)《清高宗实录》卷五,雍正十三年(1735)十月甲午,北京:中华书局1985年版(下同)。

(8)参见(民国)《萧山县志稿》,《中国方志丛书》本,第251—252页。

(9)《工科题本——水利工程》,中国第一历史档案馆藏,编号:604,乾隆九年(1744)八月初六日浙江巡抚常安题。

(10)《清高宗实录》卷一一三一,乾隆四十六年(1781)五月癸巳。

(11)杨鑅:《海塘揽要》卷七,《故宫珍本丛刊》本(下同),第368页。

(12)杨鑅:《海塘揽要》卷七,第375页。

(13)《宫中档乾隆朝奏折》第六六辑,台北:“故宫博物院”1982年印行,第786页。

(14)参见陶存焕、周潮生《明清钱塘江海塘》,第34页。

(15)《清宣宗实录》卷五〇,道光三年(1823)三月甲戌,北京:中华书局1986年版(下同)。

(16)《清宣宗实录》卷六九,道光四年(1824)六月庚戌。

(17)《御批两浙名臣奏议》(海塘卷),华宝斋书社2001年版,第650—651页。

(18)道光五年之后,清朝政府比较严格地执行了限制额外支销的政策。道光八年(1828),浙江巡抚刘彬士因雨水较多,潮汐较旺,东塘各工间多泼损,奏请赶修,同时附片陈奏岁修经费事宜称:“本年支用已及一年之额,此次所修旦字等号各工,即系豫支来岁款项”。宣宗明确谕令:“虽姑允所请,但塘工岁定经费,原以杜虚糜而期节省。若年复一年,逐渐加增,必至漫无底止,嗣后著加意撙节,如过原定十五万六千余两之数,断不能邀允准。”[《清宣宗实录》卷一四八,道光八年(1828)十二月庚午]而如果出现特殊险情,经费超出原定额度,则只许先行动项垫支,然后筹款归还。如道光十一年(1831),巡抚孙尔准以“东塘鱼鳞石工,历年久远,又值风潮壮盛,情形险要,自应重新修筑。惟同时并举,经费浩繁”,再次奏请分别缓急,次第办理。宣宗同意了孙尔准所请,准其“循照历次借项垫办成案,在于司库新工经费项下银两动支兴办”。[《清宣宗实录》卷一八三,道光十一年(1831)正月甲子]

(19)金应麟:《浙省海塘坍损请筹款兴修疏》,盛康辑:《皇朝经世文续编》卷一二〇,台北:文海出版社1972年影印。

(20)孙尔准:《孙文靖公(尔准)奏牍》,《近代中国史料丛刊三编》第61辑,台北:文海出版社印行,第902—903页。

(21)《续海塘新志》卷三上,道光十二年(1832)九月初十日浙江巡抚富呢扬阿奏,道光年间刻本(下同)。

(22)《续海塘新志》卷三上,道光十二年(1832)闰九月初九日闽浙总督程祖洛、浙江巡抚富呢扬阿奏。

(23)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)三月初九日内阁学士陈嵩庆奏。另参见《清宣宗实录》卷二三二,道光十三年(1833)二月辛未。

(24)《清宣宗实录》卷二三三,道光十三年(1833)三月庚辰。

(25)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)四月二十八日浙江巡抚富呢扬阿奏。

(26)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)四月二十八日浙江巡抚富呢扬阿奏。

(27)仇俊卿:《全修海塘录》,《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本汇刊》第15册,北京:商务印书馆、桂林:广西师范大学出版社2003年版,第307页。

(28)道光五年(1825)正月谕曰:“黄鸣杰奏请借项修浚浙西水利各工一折,浙江省杭、嘉、湖三府属河道水利,经该署抚勘明工段,皆系必应挑办,仿照江苏省核算,共需土方银十五万七千六百五十九两零。又修筑乌程、长兴二县塘闸桥坝,计银一万九千八百三十七两零。除前次借动封贮银十万两外,其不敷银七万七千余两,著准其于藩库封贮及现收监饷款内先行借给兴办,查明得沾水利各县,分年摊征还款。”[《清宣宗实录》卷七八,道光五年(1825)正月戊戌]

(29)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)四月二十八日浙江巡抚富呢扬阿奏。

(30)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)四月二十八日浙江巡抚富呢扬阿奏。至十四年(1834)八月,富尼扬阿又称:前奏摊征时“行月米折及灰石漕截等项银两,因系米款,俱未列入。惟地漕与米款等银向系一串统征,若将米款划出,即须另给串票,数目零星。民难核计,易启书吏增减之弊,自应并摊归款”。仁和等十六州县行月米折等银每年征收287100余两,连地漕等项,通共额征银1218000。富尼扬阿提出仍以每年每两摊征工费钱61文,约计六年有余即可征足,如此“稽核总数银两并未加增,年限转得减少,且可便民杜弊”。(《朱批奏折—财政》,道光十四年(1834)八月二十二日浙江巡抚富尼扬阿奏,档号:04-01-35-0265-069)

(31)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)十月初二日浙江巡抚富呢扬阿奏。

(32)以上两次实请银约512000+130000=642000两。

(33)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)十月初二日浙江巡抚富呢扬阿奏。

(34)《续海塘新志》卷三上,道光十三年(1833)十二月十三日前任河东河道总督严烺奏。

(35)《清宣宗实录》卷二四六,道光十三年(1833)十二月己酉。

(36)以上三次共请银512000+130000+1415000=2058000两。

(37)《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)四月初二日浙江巡抚富呢扬阿奏。

(38)《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)四月二十二日户部奏。

(39)《续海塘新志》卷三上,道光十四年(1834)六月二十七日刑部右侍郎赵盛奎、前任河东河道总督严烺、浙江巡抚富呢扬阿奏。

(40)《续海塘新志》卷三下,道光十六年(1836)二月二十四日都察院左都御史吴椿、浙江巡抚乌尔恭额奏。

(41)参见严中平主编《中国近代经济史》(上),(北京:人民出版社2001年版)第620—622页、633等页相关描述。

(42)太平军占领浙省后,曾有兴修水利之举。忠王李秀成重视海塘维护,认为“海宁州海塘坍塌,急宜修筑,以卫民生而保田土”,集银8000两,拟修海宁塘工。(参见王兴福《略论太平天国开辟浙江根据地的积极意义》,《浙江太平天国史论考》,杭州:浙江人民出版社2002年版,第66页;另参见陶存焕、周潮生《明清钱塘江海塘》第34页。)

(43)参见[美]芮玛丽著,房德邻等译《同治中兴:中国保守主义的最后抵抗(1862—1874)》,中国社会科学出版社2002年版。

(44)段光清:《镜湖自撰年谱》,北京:中华书局1960年版,第197—199页。

(45)左宗棠:《左宗棠全集》(奏稿一),长沙:岳麓书社1987年版,第423页。

(46)参见翟均廉《海塘录》卷一四,上海:上海古籍出版社2003年影印《四库全书》本,第581页。

(47)全国图书馆文献缩微复制中心:《清同治朝政务档案》第1册,《国家图书馆藏历史档案文献丛刊》,新华书店北京发行所发行,2005年4月印刷。

(48)同治三年(1864)五月二十日,左宗棠以浙省筹办善后事宜,奏准将捐输条件再行放宽:“现在兴办善后,修筑海塘,在在均需巨款,必须劝捐办理,而又未便概入米捐请奖,且以前尚有捐输本境防剿经费未经奏邀奖叙者……惟有仍按浙省向行筹饷事例减成章程,凡报捐实职、虚衔本减二成者,仍递减一成,其已减四成者不再递减。”(左宗棠:《左宗棠全集》[奏稿一],岳麓书社1987年版,第446页)

(49)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,清抄本(下同),同治三年(1864)九月二十二日工部、户部奏。

(50)《清穆宗实录》卷一一六,同治三年(1864)九月辛酉,北京:中华书局1987年版(下同)。

(51)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治三年(1864)十一月初三日护理浙江巡抚蒋益澧奏。

(52)《清穆宗实录》卷一二三,同治三年(1864)十二月甲戌。

(53)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治三年(1864)十二月初十日护理浙江巡抚蒋益澧奏。

(54)《清穆宗实录》卷一二四,同治三年(1864)十二月丁亥。

(55)高尚举编:《马新贻文案集录·马新贻奏议》卷一,北京:中央民族大学出版社2001年版,第9页。

(56)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治四年(1865)二月十四日浙江巡抚马新贻奏。

(57)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治六年(1867)正月二十五日浙江巡抚马新贻奏。

(58)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治四年(1865)六月十九日浙江巡抚马新贻奏。

(59)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治五年(1866)正月二十日浙江巡抚马新贻奏。

(60)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治五年(1866)正月二十日浙江巡抚马新贻奏。

(61)《清穆宗实录》卷一六九,同治五年(1866)二月戊申。

(62)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治五年(1866)九月十三日候补内阁侍读学士钟佩贤奏。

(63)《清穆宗实录》卷一八四,同治五年(1866)九月己巳。

(64)按:不含海宁绕城石塘坦缺拗拜共267丈。海宁绕城石塘因形势极度危急,同治五年(1866)十月十六日先行开办。

(65)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治六年(1867)正月二十五日闽浙总督吴棠、浙江巡抚马新贻奏。

(66)杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治六年(1867)正月二十五日闽浙总督吴棠、浙江巡抚马新贻奏。

(67)《清穆宗实录》卷一九六,同治六年(1867)二月庚寅。

(68)按:即使确定经费来源,施工中仍出现了经费不能按期如数划拨的情况。巡抚杨昌浚曾指出:“兵燹以后,正赋尚未复额,而用款倍之。虽有厘金一项,亦非不竭之源。塘工经费在浙为最要之需,而京协各饷尤觉紧要,不能不舍此就彼,通盘筹拨……原定每年提银八十万两,为建复全塘工程之用,约以十年为率,迩来每岁所拨新旧柴石工料,统计不过得半之数,虽有海塘捐例,所收无几。此经费之难也。”[杨昌浚编:《海塘新案》卷一,同治十年(1871)十一月十六日浙江巡抚杨昌浚奏]

(69)李辅燿撰文、袁镇嵩绘图:《海宁念汛大口门二限三限石塘图说》,华觉明主编:《中国科学技术典籍通汇》(技术卷)第4册,河南教育出版社1994年版,第1039页。

(70)《录副奏折》,光绪二年(1876)六月十六日浙江巡抚杨昌浚奏,档号:03-7073-027。

(71)《录副奏折》,光绪二年(1876)六月十六日浙江巡抚杨昌浚奏,档号:03-7073-027。

(72)《录副奏折》,光绪二年(1876)七月初一日浙江巡抚杨昌浚奏,档号:03-7073-028。

(73)《录副奏折》,光绪四年(1878)二月二十七日浙江巡抚梅启照奏,档号:03-7074-024。

(74)《录副奏折》,光绪四年(1878)二月二十七日浙江巡抚梅启照奏,档号:03-7074-024。

(75)《录副奏折》,光绪五年(1879)三月二十日浙江巡抚梅启照奏,档号:03-6488-010。

(76)《光绪朝东华录》第一册,北京:中华书局1958年版(下同),总第680—681页。

(77)《光绪朝东华录》第一册,总第690—692页。

(78)《录副奏折》,光绪五年(1879)三月二十日浙江巡抚梅启照奏,档号:03-6488-010。

(79)《光绪朝朱批奏折》第一〇〇辑,北京:中华书局1996年版(下同),第667页。

(80)《光绪朝朱批奏折》第一〇〇辑,第659页。

(81)(民国)《海宁州志稿》卷五,《中国地方志集成》本,第188页。

(82)(民国)《杭州府志》卷五二,《中国地方志集成》本(下同),第1081—1082页。

(83)(民国)《杭州府志》卷五二,第1082页。

(84)(民国)《杭州府志》卷五二,第1082页。

(85)《朱批奏折—财政》,宣统元年(1909)三月十六日浙江巡抚增韫附片,档号:04-01-35-0541-019。

(86)1906年9月,为配合“预备立宪”,清廷做出了禁绝鸦片的重大决策。鸦片的禁绝造成鸦片税无法征收,财政收入减少。清廷因此出台了诸多抵补措施,盐斤加价即为其中之一。(参见刘增合《鸦片税收与清末新政》,北京:三联书店2005年版,第86—90、210—240页。)

(87)(民国)《杭州府志》卷五二,第1082页。

(88)(民国)《杭州府志》卷五二,第1082页。

(89)《录副奏折》,宣统二年(1910)十二月初四日浙江巡抚增韫奏,档号:03-7561-037。

(90)《录副奏折》,宣统三年(1911)闰六月二十八日浙江巡抚增韫奏,档号:03-7561-072。

(91)刘锦藻:《清朝续文献通考》卷一四,浙江古籍出版社2000年版,第7625页。

(92)如乾隆二年(1737),在将作为“部科饭食、盐政各员养廉、巡役工食、掣盐规例及商人应酬公用之项”的两浙盐务引费银125600余两裁减40000两后,尚存85390余两。浙江总督嵇曾筠又以养廉只用4800余两,将余存银内扣除各项支用外之节存银10175两零奏请移解藩库,拨充海塘经费。[《朱批奏折——财政》,乾隆二年(1737)九月二十六日管理浙江总督事务嵇曾筠奏,档号:04-01-35-0442-052]。另如乾隆四十九年(1784)改筑范公塘大工,则有抄案余存银、长芦商人捐输银、广东历任总督赔缴银、官员认罚银、抄没银等名目,但是工程经费的根本保障仍是来自高宗命户部下拨的帑银。(参见《乾隆朝上谕档》第12册,档案出版社1991年版,第37、44—45页。)