-

1.1科举、人际关系网络与家族兴衰:以宋代明州为例

-

1.2中晚唐江南氏族兴起与道观、道士

-

1.3元代华北的书院:蒙汉文化关系

-

1.4明清陕西城隍考

-

1.5变革时代·近畿地域·特殊群体

-

1.6清代告示与乡村社会秩序的建构

-

1.7近代北京社会的“铺保”初探

-

1.8晚明北京居民的节日生活与城市空间的发展

-

1.9盛清吴中士人生活的写照

-

1.10择医与择病——明清医病间的权力、责任与信任

-

1.11何以成医:明清时代苏松太地区的医生训练和社会

-

1.12天津广仁堂医疗机构初探

-

1.13中西医知识冲突下的近代中医医院

-

1.14近世浙西的环境与水利

-

1.15清代后期钱塘江海塘大修经费筹集问题研究

-

1.16康熙帝和徽商的遭遇

-

1.17屏盗之迹、拯民之恫:明清苏州地区的巡检司

-

1.18在流放地:论清代流放人犯的管理

-

1.19盐之魅:秘密会社、革命与国家

-

1.20民间社会之文化重建

-

1.21近代中国视野中的“民主”释义

-

1.22从韦伯一直到勃兰特

-

1.23关于对话的对话

-

1.24中国社会史学会第十二届年会综述

-

1.25水与健康的变奏曲

-

1.26井上裕正著《清代アヘン政策史の研究》

-

1.27长时段的宗族史研究

-

1.28海外贸易制度史的创新力作

-

1.29系统的学科建构浓郁的江南特色

-

1.30《中国社会历史评论》第六至十卷目录

-

1.31编后语

近世浙西的环境与水利

冯贤亮

[摘要]作为太湖平原的重要组成部分,宋代以来的浙西杭嘉湖地区,是一个统一的区域共同体。水利从来都是这里核心的公共事业。但在其区域内部,所存在的环境分异与不同的水利惯行,对地方民生与政府调控产生着深刻影响。按照传统治水理论的分划,这里处在一个明显的治水工作之过渡地带,湖州和嘉兴部分地区,完全处在治水的核心,杭州的不少山区已退居于治水之边缘地带,其重要性无法与滨太湖地区相颉颃。从明清以来江南地区的治水来看,浙西等地有着相当成熟的理论和实践。平原水乡与低丘生活区的水利设施,如堰、坝、水塘、溇港等,特别需要长期的有效维续。从明代至民国,水利的规划与实践趋向组织化,而民间的声音仍需通过士绅代表方能纳入官方的视野,各县的水利动议与经费调配在省级政府的统筹背景下,开始自理各地水利,这是现代国家建立后与传统时代的巨大不同。

[关键词]浙西;水利设施;人工改造;环境变迁

一、地域环境

在传统时代,浙西是一个很清楚的具有历史意味的概念。今天所云的浙西,基本是指钱塘江(古称浙江)西北地区,包括杭州市、湖州市西部辖境,显然小于历史上使用的“浙西”。本来属于浙西的嘉兴地区、杭州市与湖州市的东境,则概称浙北(1)。这个概念与历史上的界定有很大分歧。

从地域上看,在宋代以后人们的使用中,本来幅员广阔的“浙西”出现了收缩,最后到明清两代,已局限于杭州、嘉兴、湖州三府地区。明代著名人文地理学家王士性就说:“两浙东西以江为界,而风俗因之。浙西俗繁华……浙东俗敦朴……”在他眼里,浙西的杭、嘉、湖三府是一个统一的文化整体,不可分割,民生其间者,也统称“泽国之民”(2)。就连市镇繁华的景象描述,都大同小异。像横跨运河南北的大镇唐栖,康熙年间的人们说这里“山川之秀丽,人物之委蛇,而舟航络绎,商贾骈填,钱布潮至,丝粟山积;其地多原田,宜谷宜蚕;池沼,可鱼可芡”(3)。具有水乡市镇的较多共性(4)。

清代的浙西,从文献材料来看,也有广狭之分。一是明确指杭嘉湖三府为浙西(5),特别是在水利专家们的言论中(6);二是今天的钱塘江以北地区为浙西,还包括富春江、桐江、衢江以北的严州、衢州地区,与江西接壤(7)。

有趣的是,浙西中的湖州与嘉兴,历史上与苏南同属一区,在文化、经济等方面有着许多共通之处。一般认为,宋代以来的苏、湖、常、嘉、松地区,虽然土田高下不等,但若以十分为率,这些地方大概“低田七分,高田三分”,环境特质基本一致(8)。直到清代,人们还经常将苏、松归入“浙西”这个历史性概念加以表述(9),体现了苏南与浙西在民众心目中的历史统一性。在许多社会问题上,地方官与士绅们是将整个太湖周边的苏南与浙西作为一个完整的系统或有机体来进行讨论的。比如,在水利的修治与维护上,就表现得十分明显。他们认为,太湖西受宣歙、南受杭州、湖州、广德诸府的山水,东经“三江”入海,因此苏、松、嘉三府可视做太湖下游,下泄主河道有吴淞江、娄江与东江(10)。太湖水利系统的维护自然要求苏南、浙西的协调统一,许多人为此大力倡导,指出不能只关注太湖下泄河道的整治,还应该重视太湖上游湖州府等地水利的治理,从而分杀浙江境内的水流,减却太湖容蓄水量的压力,由此减少“专治三江之难”(11)。

浙西杭、嘉、湖地区属亚热带气候,雨量较多,夏季炎热,冬季寒冷。山地环境占了较大面积,以天目山系为最,介于太湖与杭州湾之间的大平原,与苏南平原毗连。内部较大的河湖,就是苕溪、运河、天目溪、西湖以及部分富春江等(12)。这里优美的自然风光,在历史上时常被文人们所夸赞。除了天下闻名的西湖,钱塘江往上的富春江一带,风光亦称天下绝境(13)。平原地带的乡村市镇,小桥流水,繁盛的烟户,水乡的田园美景,同样令人陶醉。有所谓“天下之利莫大于水田,水田之美无过于浙右”(14)。

尽管如王士性所云,浙西的杭、嘉、湖为平原水乡的一个统一的共同体,所谓泽国之民“舟楫为居,百货所聚,闾阎易于富贵,俗尚奢侈”(15),不过,按照桐乡人张履祥的说法,杭州、嘉兴与湖州三地在风俗方面有着鲜明的分异,大致是“杭州少本业”、“嘉兴尚浮夸”、“湖州近朴”,而且山乡生活要较平原为上,不像平原地区“五患”兼备(即风俗薄、盗贼、游兵、水旱、凶灾),兼免赋役之累(16)。即使在动荡不安的时期,民众日常生活中的一些常轨仍然会维续。就像民国年间的人讲的,外界的社会发生如何重大的变化,于乡村生活好像都很遥远。在平湖乍浦闲住的徐蔚南就说:“上海南京等大都市里闹得天大的事情,什么北方和日本人已经协妥,什么财政部长宋子文辞职,什么公债大跌,我们这里农人不仅没有听到,而且他们也不要听哪。”(17)在明清时代,又何尝不是如此。

依照清末人们的归纳,可以对杭州地区的风与俗,作出总结和比较。文人笔下的杭州风光,多呈美妙之态,一些权威性的评论基本都始于宋代,如“湖山映带”、“山川秀丽”、“水陆之会”、“龙山据其首、西湖蟠其腹、天竺耸其膺、东山卧其背”等,说明杭州经过唐末五代割据政权的发展,到南宋时作为偏安东南一个王朝的首善之区,都经常引起人们广泛的关注或向往,日常风俗从比较早的原生状态(如“以船楫为车马”、“吴越尚勇”的形容),到宋代已是“俗尚侈靡”、“人性敏慧”、“习俗工巧”,这样的描绘一直到明代前期也被时人所认可(18)。

在钱塘、仁和,人们多半是商贾,“耳目侈声色之好,口腹恣刍豢之味,一切无不踵事增华”,即使是所谓“素封之家”,这样的生活追求,不到数年立见萧索,原因总由“屋多田少,根本不固”导致,因此也就要“地无旷土,田无不耕”。海宁地方近海,人民逐鱼盐之利为生,“列肆负贩”是主要的经济方式之一。在富阳,就像前人讲的,虽然濒临富春江,但居民不以鱼盐为业,“男力耕耨,女勤蚕织”;地方上的造纸、烧炭、造砖等业,十分盛行;本境不产棉花,故妇女皆不习织;县境北乡妇女日常工作就是帮助其夫揭晒草纸,但搏利甚微;南乡则除育蚕外,绝无恒业。余杭县的环境稍好,是山水之邑,“其民多秀而知学”,开辟种植,务尽地利之所有,男耕女织堪为典型,且盛行养蚕。居于大山之中的临安县,桑麻丝枲为其主要经济作物,而山多田少的窘境使人们竭力农桑,“以给公输”;妇女缫丝北乡工多于南乡,商贾贸茶则南乡多于北乡。於潜县也是山多田狭,赋税不及省会大县的十分之一。新城(即新登)县,一样僻处山间,地瘠而产薄,“民力于桑麻而不事商贾”(19)。这是杭州地区的大概情况,内部(甚至同一个县境内)的差异,十分了然。仅以富阳一县而论,那里生活环境的差异,在地方上区别十分清晰。整个县境被富春江划分为南北两乡,民风互异,北乡在太平天国战乱后,人少产多,居然常以一人而领十数家之业,因而田功不甚勤力,加上土客杂处,社会矛盾不少;南乡多山少田,居民终岁勤劳,造纸易钱,也仅够买米,积蓄较难,嗜好尚少(20)。

从湖州地区来看,由于地理环境差异导致生活、风俗的不同,表现则更为深刻。大概而言,湖州可以划分成西南、东北二部,西南地区道路崎岖,多山岭,可称山乡;东北则地势平坦,多河流,可谓水乡。因山乡、水乡之不同,民性也有强弱之风。大抵山乡民性稍强,有好斗风,且耐勤劳,富进取性;但山地贫瘠,谋生艰难。水乡则民性温和,文雅华丽,生活既易,耽于安逸柔弱,仅能各安其业。民国年间的学者认为:“物产之厚薄,于民生至有关系。”其蚕桑之利,多出自水乡,也就是在湖州的东北部地区(21)。

再如嘉兴地区,基本属于平原水乡,但内部经济生产的分异,自明代以来已很显著。嘉善、平湖二县由于在清代一度繁华,地方上出现了“金平湖、银嘉善”之谣(22),后来民间还有“铁海盐”的说法。而嘉善县在历史上以产棉纱闻名,与松江特产棉布并称,有所谓“买不尽松江布,收不尽魏塘纱”之俗谚(23)。在很多地方,人们都以种桑养蚕和织 为业(24)。桐乡的濮院,人们基本上就以纺织丝绸为生,这里的手工业、商业由此兴隆。其工业以织业、线作业为主,商业则有丝业、烟叶行、桑叶行等,完全体现了地方产业的基本特质(25)。1933年的时候,崇德、桐乡的桑叶市场拥有桑叶行38家,发叶旺季时,苏、嘉、湖等地购叶者蜂拥而至,石门湾市河日停叶船四百余艘,日发叶近万担。而叶行则多由米行、菜行、地货行兼营(26)。王江泾镇地方,丝业也极为发达,“其丝衣被天下,大贾鹜集”(27)。新塍镇地方的村民将纺成的纱、布于清晨入市换取木棉,回家再织,次日晨再入市交换。这样每天大约能交换纱、布四五两,村民除了务农垦田以输官偿息外,其衣食所需就全靠纺织(28)。村民夜间的辛勤纺织,在文人看来,却另有一番情趣:“夜听鸣梭出远村,家家纺织古风存。入城草布知多少,半是桐乡半陡门。”最后两句,则蕴含了民间草布的纺织以出于桐乡、陡门的为最佳的意思。嘉兴长水塘边的马王庙,每年清明节共有三天,村民们要在这里举行娱神活动,所谓“挝鼓赛神三日会,险竿健舞疾于梭”。秋天到来时,乡村民众多有闲暇,以斗蟋蟀为代表的赌博活动十分盛行。有诗称:“牵牛花吐露初零,村落多谈促织经。年少一时争放櫂,漫乘秋兴到风泾。”这个风泾,就是明清时期一半属于嘉善、一半属于金山的江南名镇枫泾(29)。

为业(24)。桐乡的濮院,人们基本上就以纺织丝绸为生,这里的手工业、商业由此兴隆。其工业以织业、线作业为主,商业则有丝业、烟叶行、桑叶行等,完全体现了地方产业的基本特质(25)。1933年的时候,崇德、桐乡的桑叶市场拥有桑叶行38家,发叶旺季时,苏、嘉、湖等地购叶者蜂拥而至,石门湾市河日停叶船四百余艘,日发叶近万担。而叶行则多由米行、菜行、地货行兼营(26)。王江泾镇地方,丝业也极为发达,“其丝衣被天下,大贾鹜集”(27)。新塍镇地方的村民将纺成的纱、布于清晨入市换取木棉,回家再织,次日晨再入市交换。这样每天大约能交换纱、布四五两,村民除了务农垦田以输官偿息外,其衣食所需就全靠纺织(28)。村民夜间的辛勤纺织,在文人看来,却另有一番情趣:“夜听鸣梭出远村,家家纺织古风存。入城草布知多少,半是桐乡半陡门。”最后两句,则蕴含了民间草布的纺织以出于桐乡、陡门的为最佳的意思。嘉兴长水塘边的马王庙,每年清明节共有三天,村民们要在这里举行娱神活动,所谓“挝鼓赛神三日会,险竿健舞疾于梭”。秋天到来时,乡村民众多有闲暇,以斗蟋蟀为代表的赌博活动十分盛行。有诗称:“牵牛花吐露初零,村落多谈促织经。年少一时争放櫂,漫乘秋兴到风泾。”这个风泾,就是明清时期一半属于嘉善、一半属于金山的江南名镇枫泾(29)。

正是有上述这些传统经济的支持,后来嘉兴地区形成了具有特色性的产业市镇。如以丝绸业为主的濮院、新塍、王江泾、青镇;以棉织业为主的魏塘、王店镇;以窑业为主的干窑、下甸庙、天凝等镇;以榨油业为主的石门镇;以冶铸业为主的炉头镇;以竹器为主的陈庄镇;以工艺漆器为主的西塘镇等(30)。

浙西地区的市镇,一般都有河道相连,所谓户户临河、家家通船。在长安镇,沿河临水而居的民房,后门外均有自砌的石埠。沿河两家房屋之间多留有一条狭弄,岸边砌有石埠,以便船只停靠、行人进出。米栈与木行等,都有自设的专用码头,但要宽阔得多了(31)。茅盾曾指出:镇里人家要是前面靠街,那么后面一定靠河;北方用吊桶到井里去打水,可是这个乡镇里的女人永远知道后房窗下就有水;这水永远是毫不出声地流着。半夜里人们偶然醒来,会听得到窗外有咿咿哑哑的橹声,或者船娘们带笑喊着“扳艄”,或者是竹篙子的铁头打在你卧房下边的石脚上——铮的一响,可是你永远听不到水自己的声音(32)。

此外,在城乡的许多河流、溇港要道地方,长期保留有斗门、闸板、坝堰等水利设施,其中就有水门,按时依水量进行开闭调节,同时也为舟船运输提供了更多的可能性(33)。这种情况主要出现在太湖的上游地区,那里的低山丘陵向东部平原倾斜,河流少而不够平直,很需要这些设施来保障舟船交通(34)。明代人早就分析过,唐代以前从杭州至嘉兴,号称“悬流”,“其南则水草沮洳,以达于海,故水则设闸以启闭,陆则设栈以通行”,所以到明代地方上还有石门、斗门之名(35)。因此,这些设施就很受官方的重视。

明代以来的浙西地区,由于开发的加深、经济生活的广泛拓展,城乡民生出现了一些“窘迫”的景象,集中的体现就是所谓“人稠地狭”,从而导致人们的谋生之途发生许多大的变革,多样化的经营和生产方式被导入进来,并在一定程度上又促进了生活的繁荣。就像杭州人诸葛升说的:“江南寸土无闲,一羊一牧,一豕一圈,喂牛马之家,鬻刍豆而饲焉。……江南园地最贵。民间莳葱薤于盆盎之中,植竹木于宅舍之侧,在郊桑麻,在水菱藕,而利薮共争,谁能余隙地?”(36)水利专家徐贞明也说:“东南之境,生齿日繁,地若不胜其民,而民皆不安其土。”(37)徐光启从全国的角度,讲得更为明白:“南之人众,北之人寡,南之土狭,北之土芜。……南人太众,耕垦无田,仕进无路,则去而为末富、奸富者多矣。”(38)这些评述,用在民国时代,基本上也是合适的。

二、水乡人生

水乡环境孕育了传统浙西地方人们日常生活的全部建构,城乡聚落、生产惯习、文化习俗、经济劳作等,无不与此紧密相系。乡村中人们对水环境的记忆又极其清晰,在市镇的外面就是农田,镇上人谈起一块田地的“四至”来向来是这样说的:“喏,东边到某港,西边靠某浜,南边又是某港,北边就是某某塘”。水就像蛛网一般,布满了乡镇四周的田野(39)。

这种与水乡民生密不可分的环境,不能被排除在政府兴举水利工程或规复生态的视野之外。魏源的《论兴举三江水利》就讲得十分精到,他说:

江浙两省形势山脉,自湖州趋杭州,自镇江趋常州,南北皆高,而嘉兴、苏州、松江、太仓适当其中洼。自江苏一省而言之,则地势北高南下。黄浦东江、吴淞中江、刘河娄江皆泄太湖之水入海。再北为白茆、七浦,为孟渎,则泄太湖之水入江。是为五大干流。……陶澍、林则徐二公之兴公役,亦惟吴淞大资宣泄,而刘河、白茆则海口筑坝,以防浑潮倒灌之患,可灌田而不可通海,岂非地势使然。

显然,魏源对于江南水利工程的评述和考量已十分注意地理条件的作用,不再单纯地就水利而论水利。道光十四年(1834)时,河水暴涨,有侵覆太仓州城之危。林则徐急忙下令太仓州决开刘河、白茆大坝,将洪水泄出,不到两天,水退数尺,保住了当年的农业收成。河坝等水利工程“急则泄水入海,常则蓄水隔潮,又岂非地势使然”,其功能发挥,仍要依地势而言。地理环境对于水利治理的影响,在林则徐等人的治水工作中有很好的体现(40)。

凌廷堪则从理论的高度,讲述了浙西与苏南两地水利的要害关系。他说浙江的杭州处于上游,全凭水坝的坚固而保持水利。民间有谚云“杭州坍德胜坝,湖州没飞英塔”,讲的正是地势上的高下悬殊。而嘉兴地区流布的河水,“势散而缓,无所损益”。但是苏、松两地,尽管都是低洼平原区,却对于杭、嘉、湖三地有“筋摇脉动之势”,赖以奠乂的,全在太湖受水泄水之处,因此不可稍有壅阏(41)。

像魏源、凌廷堪所论述的区域环境内部存在的诸多差异以及不同地区水利形势的轻重差别,都会对社会生活产生极重要的影响。当然,杭州地方作为大都会的所在地,自然会与普通的嘉兴、湖州两地表现不同,基本上平原地带的嘉兴与低丘和平原相间的湖州也有许多差别。

而土地形态的有效改造和良好的灌溉条件的获取,是人们在生活经营中最努力的工作。有时这种努力却会带来相反的效果,那就是在有意无意中使水利出现了荒废的现象。

在浙西等地的低乡,因自然的影响与人为的作用,出现了大量的坍涨淤地。譬如,雍正年间,海盐庠生冯人佺在他的水利条议中就已提到,海盐“城河淤塞,历有年所,自管家桥而东为尤甚;南门、北门虽有河形,舟楫不通,地脉阻塞,所关匪细”(42)。乾隆年间的人们深刻地意识到平湖县地区“乃以民居稠密,日侵月占,而水道窄、河流淤矣”,显得不无忧虑(43)。嘉善人黄凯钧则提及嘉庆十九年(1814)江、浙夏季大旱时,松江与嘉兴两府水乡地区都因河流日浅,水车戽不到水,对农田造成了严重的影响。当时较积极的做法,是利用潮汐上涨时候,及时地进灌田苗(44)。

人们在利益的驱动下,不断改造着那些河滩地,许多地方的公共水利设施在日渐废弛。明代中叶时,“农政不修,水利官渐次裁去。所谓塘长者,徒以勾摄公事、起灭词讼而已,遑问其为水利哉!”(45)至于滩荡田对于人们的诱惑力为何如此之大,张履祥通过对湖州地区的观察,这样解释道:

湖州,税额不均之府也,归安为甚;为归安田者卑下,岁患水,十年之耕不得五年之获,而税最重。其地蚕桑之息既倍于田,又岁登,而税次轻。其荡,上者种鱼,次者菱、芰之属,利犹愈于田,而税益轻。役亦如之。(46)

在嘉兴地区的政府田赋规划中,只有田、地、山、荡四类,而在湖州府,这四类还有更为细致的划分。比如,田分做一般田、圩田、地成田、山成田、荡成田;地有安三区山地、长三区山地、山改地;山有安三区山、长三区山、新升山;荡,则分成上、中、下三等。其中,归安县的税额最不平均,所处地势极卑,很怕水灾,田税很高,但荡税最低,徭役的情况与赋税相同,所以许多地方豪强大肆占荡,并将田挪改成荡,以诡避赋役。加上他们与政府胥吏的私下勾结,从中舞弊,使下层百姓遭受更多的苦难(47)。

一些较大河道中出现的沙洲,同样成为人们争利的对象。在富阳县,有不少著名的沙洲,出现于富春等江中。例如,中沙,在县城南门外江中,清代开始由官方负责勘测丈量,在江边设立义渡,要求“后有坍涨,概归渡中,不准民间分佃”。具体而言,濒东者为中沙、濒西者为洋波沙。另外,还有长沙在县境东南,长达数十里,与钱塘沙毗连,归富阳县辖下的东西径十五里、南北横五六里不等。当地村民分段而居,有小沙、老沙、烂沙和让沙、学校沙等别称。在这些沙洲上,人们遍种桑麻。富阳的蚕丝,正以这里的出产为最。铜盘沙,则在县境东南,与墅溪沙接近,半属富阳、半属钱塘,尚无人居住(48)。

明清以来江南地区存在的重赋传统与多样化的生产追求,一直给城乡民众以极大的压力。而这种压力,又体现于环境、经济与社会,在每个地方都很明显(49)。处于最下层的乡村民众,生活上长期存在着艰难化的一面。在水源条件与土壤环境较好的地方,民众的生活衣食可以得到较多的保障。从这个意义上讲,水在浙西社会人生中有着重大影响。特定的地理环境,对于区域社会的经济体系和社会风习,甚至社会结构的变迁,即使微小至一个村落,都有着巨大的影响力。

三、高乡与低乡

桐乡人张履祥以长期的乡居生活体验,强调“一方有一方之物”,所谓“山之竹木,海之鱼盐,泽国菱芡,斥卤木棉,莽乡羊豕之类”。他认为,在嘉兴、湖州水乡地区则为蚕、桑、米、麦等大宗,不同的环境自然营造了不同的生存方式和生产选择(50)。田土的肥瘠高下不等,显然对民众生活有着很大的影响。

就杭、嘉、湖三地的比较而言,杭州地区内部环境的差异显得最大。从整个地形上看,杭州属于嘉、湖的上游地区府境内的水源有三大支:一是临安的苕溪,二是钱塘的西溪,三是钱塘的西湖,都是从西南向东北注入嘉、湖地区。从这个意义上讲,杭州地区与嘉、湖在水利上密切相关的是余杭、临安二县。特别是余杭县境内的南、北二苕溪的上游,曾辟有南、北二湖,北湖(又称“上南湖”)周围约有32里,自明代以来久被居民占用,在清代已成陆地;南湖(也称“下南湖”)周围34里,是南苕溪从天目山区发源后下泄的一个具有调蓄功能的小湖,经历代疏治,虽有淤积,但尚具蓄泄功能。最初它只涉及余杭县东乡十四里地区以及钱塘县钦贤等里,既不能对杭、嘉、湖三府起到灌溉的作用,一般也不会对这三府产生什么危害。南湖危害的产生是在棚民到来之后,不合理的开垦使山土疏松,湖身被进一步淤高。苕溪经过瓶窑地方,有一个泾山港口,这里的淤沙已扩展到百余亩,对水利极为不利;瓶窑以下的各个陡门又是苕水经由的孔道,更需随时疏通。清代的水利专家们迫切地指出,这里发生的所有水患,根本在临安、余杭一带的棚民租垦山地,导致山土疏松,雨期就发生大规模的水土流失(51)。

杭州地区还有富阳、新城、于潜、昌化四县,在整个浙西的农田水利事业中并不占据重要的地位。但这里山土的松决,时常威胁着农业生产,所以时人都需加强这方面的防范工作(52)。

与杭州地区类似,湖州的低丘山地也很多,不过靠近太湖的地方,如乌程与归安(即后来合并的吴兴),则完全是一个平原水乡的世界。清人的观察指出,这里乡村农家都习于耕作,七八岁的男子“从师读书”,有空就“斫草饲羊,或随父兄作轻便工,未有以荒嬉者”。近镇的村落地方,农民多以织绢为业,男子也从事本由妇女为主的“绞线”等工作,并经常到市集上买丝和卖绢,由此“田功半荒”,却能“衣帛食鲜”,常能有醉饱于市肆的“佚乐”,这是“常农”不能比的生活(53)。孝丰县处于府境极西的山地,“负险为固”,民间“凡有科调,缓则玩,急则变”,东西两地又有差异,所谓“东地沃而侈,西地瘠而险”(54)。北面的长兴县,风土习尚与府城接近,但地介湖山之间,共分十二区,上六区山乡,下六区濒湖,濒湖者种晚稻居多,山乡则多种黄秈(55)。南部的德清县,“地瘠土薄,耕种鲜获”。但至少在康熙初期,这些“穷乡僻壤”已是“无地不桑”,养蚕织茧,民间输课完租外聊给衣食,因此如果蚕事不利,难免“折栖变产,抵偿所负”(56)。邻近仁和县的唐棲镇地区,地多田少,遍地宜桑,出丝之多为仁和县之首;而土性又宜果,盛产枇杷、蜜橘、桃、梅、甘蔗等;在有水的地方,则多植菱藕(57)。在民国时期,郁达夫生动地指出:从上海、嘉兴到杭州,取道水路的,必走运河。船入塘栖镇一带,运河之南属杭州、北属德清,两岸就看得到山影了。在镇南的超山脚下,当地居民因住近水乡、阡陌不广之故,谋生之路全在果木的栽培,梅子、樱桃、枇杷、杏子、甘蔗之类十分出名(58)。

湖州地区交错于圩田间的小溪流,是低丘山地农田的重要依靠,需要不断浚治。这些不仅是灌溉的重要用水源,也是重要的排水或运输渠道,所以有学者指出,当地除一部分高乡外,塘、浦、港、溇、浜等在水利功能上的保障及其有效管理都极为重要(59)。

在河湖分布丰富的地区,渔业的重要性就显现出来了。在湖州低乡地区,一遇大水往往“稔不胜淹”,百姓们早已“于田不甚尽力”,因为其利益所在皆为养鱼业(60)。所以,低洼而水源丰富的地区,渔业是其一个重要的经济形式,渔船鱼池散布甚广。产鱼之区,在吴兴一带,大致可分为二:一在太湖沿岸,也称外港渔业;二是沿运河流域以及菱湖一带,亦称内河渔业。就前者而言,从北面的长兴到南浔一带,曲折二百余里,皆为渔船出没之所,以捕天然鱼为目的。吴兴地区在其间就占了大半。而内河渔业,则以养殖为主,像菱湖、袁家汇、荻港等处,都是鱼类汇集之区,人工培育的鱼荡极多(61)。

地形最为平坦,最具水乡环境特质的,是嘉兴地区。例如,嘉兴县土地较为坦衍,“饶水稻禾蚕组绣工作之技,衣食海内”。秀水县却是竞尚侈丽,“列肆多江淮巨贾”。嘉善县多为膏腴之壤,“平铺如席,无高山大泽,赋税户口最为繁盛”;四周风习稍有不同:东近华亭,妇女勤杼轴,士夫好夸诈;南近平湖、海盐,百姓“带星鬻鹾,轻命玩法”;而西乡之风习又分为两类,“近嘉兴者健,近秀水者驯”;北面毗接苏州府境,“其民不浮,讼益鲜,然知礼近于固,不知礼者近于靡”。平湖县僻处府境东南部,“工作无他技巧,枱多于桑,布浮于帛,士大夫家勤女工犹什之七”。西部的桐乡县,介于湖、秀二府之间,“土沃人稠,男服耕桑,女尚蚕织,易致富贵”(62)。

当然,尽管没有像杭州与湖州那里的广谷大山,但其内部的地势还是有不少差别。嘉兴县的西南乡地势稍高,东北略低,所以县境内河流均流向东北;而北境多湖荡,与南部迥异。境内有八大干流通过,即新塍塘、杭州运河、长水塘、海盐塘、平湖塘(汉塘)、嘉善塘(魏塘)、长纤塘、王江泾运河。其他还有名目各异的河流数十百数,各类湖荡面积竟达四万五千多亩(63)。从水旱条件来说,嘉兴县地势又是最高的,所谓高亢而怕旱;秀水县土地卑下而惧水潦;嘉善县地势是南高北低,存在着“旱则南乡困、潦则北乡悲”的情况(64)。一个典型的例子是,在天启年间,松江华亭人陈继儒写信给嘉善县令康元穗,建议他大修低乡圩岸,以防御水灾(65)。而在最低洼的乡村湖荡,需要坚固的堰坝以作适当的防御,在西塘镇东北边缘的祥符荡,面积达三千余亩,每遇风高浪急,对周边村落和舟船都有较大的危害,清代已经开始广修大坝,民国以来仍得到了维续(66)。

杭州湾沿岸堪称滨海区,主要包括海宁、海盐与平湖的各一部分(67)。平湖地方盛产食盐,虽说是天然美利,但滨海之地瘠苦异常,灶民数千家世业相承,悉恃此以资生活(68)。另外,由于环境条件的局限,浙西一带很少种棉花。适宜植棉的地方,颇为有限。比如,钱塘县的滨江沙地,可以植棉;海宁的西乡地方耐旱,也可种棉。所以在杭州地区,棉布的出产,以海宁长安、硖石等地为最。其他县也有织布的,但一直到清末,仍以海宁的为最(69)。

而水稻品种的不同也会产生区域的不同适应性。在桐乡地区,适宜种黄稻,早种与晚种的基本都能丰收;“白稻”只有早糯才能获得高产;粳白稻遇雾即死。但在乌镇以北、涟市以西地区,就不是这样了,显然是因土性差别而异(70)。再如,桐乡的女工,也有东、西乡的分异。其西乡女工,一般从事织棉素绢,绩苧麻、黄草以成布匹;东乡女工,或杂农桑,或治纺织;而靠近湖州的杨园村女工,则以纺织木棉与养蚕织绵为主。所谓“随其乡土,各有资息”(71)。

城乡民众为了应付各种赋税杂役,就必须充分利用地方的环境特质,采取多样化的生产方式。一些地主在经营农业之外,还兼营家庭手工业生产,除纺织而外,又兼做烧酒、打菜油、制火腿、做泥砖等商品性的副业;至于腌青菜、腌梅子、合酱、做豆豉、薰杨梅以及桂花与辣火等的加工,则纯属家计(72)。

浙西尽管是一个统一的共同体,但因环境背景的不同,内部一直存在着鲜明的生产与生活分异。像嘉善人黄凯钧所谓“我浙下三府山田少而湖田多,不患旱而患水”(73),并不是确切的。

四、水系与水利

浙西的大部分地区属于太湖流域平原。作为一个完整的水系流域,太湖平原除了核心的太湖本体水域外,还有许多重要的干支河道。宋人单谔早就指出,苏、常、湖三府之水为患最久,从溧阳五堰以东到吴江岸,好似人的身体:“五堰其首,宜兴荆溪其咽喉,百渎其心,震泽其腹,旁通震泽众渎其络脉众窍,吴江则其足也。”(74)这是着眼于整个太湖流域,来谈水百渎,在宜兴之下,以泄荆溪之水,东入太湖。参见嘉靖《南畿志》卷三《总志三·志水利》,嘉靖间刊本。利大势的。在后来人们的水利论议中,对单谔的这个说法多所仿效。湖州归安人茅坤论及万历年间的地方水利时曾云:“武康则首直宣、睦诸州之水所冲,其上流也;而长兴县绾震泽南界以西,乌程县绾震泽南界以东,百八十里间,所坌七十二后来溇,则其咽喉也;泽,殆其腹也。”(75)颇有异曲同工之妙。后来,清代的凌廷堪,也是用这个人身器官系统的妙喻,来专论湖州地区的河湖溇港水利(76)。

在太湖上游,除了常州地区的茅山外,主要就是杭州与湖州相连的天目诸山。这一带的水流,主要汇于荆溪和苕溪,再转入太湖。

苕溪,现又称霅溪,在上游地区也称南溪,位于临安城西三里,发源于天目山龙王堂,东流合董溪,又经县之北,东流入余杭;溪岸两边多苕花(77),溪名可能因此而称。从天目山东北坡下来的东苕溪和西苕溪,汇合后,经现在的湖州市城分汊,有七十余条溇港,主要经大钱口、小梅口和夹浦口入太湖。而太湖湖水的下泄,主要经过苏州、无锡境内的沙墩口、胥口、瓜泾口、南厍口、大浦口诸港,再分别经望虞河、胥江、娄江(下游称浏河)、吴淞江(下游称苏州河)、黄浦江等数十条河港泄入长江或大海。因此,水文生态的演变,是该地域环境变迁最基本的内容。

东苕溪自瓶窑以上,又分三源,即北苕、中苕、南苕,皆分流于天目山中。黄湖镇濒北苕,余杭县濒临南苕,都处瓶窑上游。因此黄湖、余杭一带雨量的盈缩与瓶窑水位有密切关系。到瓶窑以下,地势渐平,支流分出,节节东泄,其达吴兴之水量已经极小。西苕溪则不然,导源于西天目山,经孝丰梅溪以达吴兴,梅溪以上,流行于山中;梅溪以下,很少有支流分泄。其大部分水量,皆由吴兴入太湖。所以,孝丰梅溪一带的雨量,与吴兴西门外西苕溪的水位流量有密切关系。这些,都是民国时期,人们窥测浙西水量变化的一些基本途径(78)。

西天目山引人注意的,还有其山乡环境与自然风光。郁达夫曾专门作有游记,记述了山乡生活的一些画面,十分生动。他说:

西天目山,属于潜县。昨天在地名藻溪的那个小站下车,坐轿向北行三四十里,中途曾过一教口岭,高峻可一二十丈。过教口岭后,四面的样子就不同了。岭外是小山荒田的世界,落寞不堪;岭内向北,天目高高,就在面前,路旁流水清沧,自然是天目山南麓流下来的双清溪涧,或合或离,时与路会,村落很多,田也肥润,桥梁路亭之多,更不必说了。(79)

山地环境的水利惯行与相关设施,与平原水乡在功能分派与实际操作中,都会有差异。在临安一带,主要是山陵、平地及沼泽三类土地形态,其中山陵就占了近五分之三的面积(80)。这里最重的水利设施就是堰,主要有115处;其他的还有荡与塘(81)。堰坝的存在与维续,是山乡农作灌溉最重要的依赖。

陈善撰有论《临安水利》一文,对临安地方水利的论述堪称精当。他说:

余行过临安,见南北诸乡土性垆疎,深窃为土人病。而其人告余,谓常有秋,至谷昌里中,土非不壤,而问其岁入,仅仅半他处,则得堰与不得堰之故也。夫瘠土得堰,且多获脱,膏腴者兼之可知矣。肥土不得堰,且寡获脱,硗薄者失之,又可知矣。是故,南北诸乡虽多堰,而堰所不通,如辰隆者,其挂磡塘塍不可不开,谷昌里中虽弗得堰,而泉所可壅,如马溪、新桥者,其利当尽究也。

他开始看黄鼎象的《堰塘论》中所言“临安南北乡土垆疎而田有秋,谷昌乡土壤而岁入仅半,归于得堰不得堰之故”并不是很认可,至此际,他方始大为信服。所以他也强调临田负山之地,“苦旱不独一乡”,都应广筑堰坝,以保障山村农业的正常进行(82)。

临安境内的水道本来就不发达,水利的失修更易导致水旱灾害频繁。苕溪经过碧琮村青岭镇南的新溪地方,绕过县城背后,流过东乡黑龙霸杨家渡汪家埠,进入余杭境内。到了天旱时节,上游溪宽约六丈,下游也不过十六丈。两岸沙石的淤积,使河身更加窄狭。到多雨时节,因蓄水能力的贫弱,难免会有泛滥之灾(83)。起着重要蓄泄功能的堰坝,地方政府自然相当重视,并设有特殊的规范。

政府曾规定,在蓄水期间,亦即所谓“封堰期”,是不允许民间私自开运的。竖在临安县衙二门的魏象枢《水利碑记》,就是官方向民间发表的一个禁约性声明:

临邑各处堰坝,向章四月封堰,蓄水灌田;八月开堰,运放竹木。封堰期内,船簰竹木等项,历今禁止放运,详明各大宪在案。乃有不法之徒,日久玩生,胆敢封堰期内谎称洪水涨发,强运船簰,闯毁堰坝,只知利己,不顾农田,实属昧良已极。兹据士民吴翰章等联名公请示禁前来,合亟出示勒石永禁。为此示,仰阖邑商民及船簰各户知悉,自示之后,如遇封堰期内,无论水势大小,一切竹木船簰以及柴炭木植各色货物,一概遵章停运,仍俟开堰以后,再行照常放运。倘敢抗违,一经访闻或被造发,定即按名严拿,从重惩办,决不宽贷。

但是,像政府的其他许多禁约一样,并不能保持长久的效力,民间违禁时有发生,而且不乏冲突的事例。杭嘉湖道曾发过这方面的《水利禁示》,既有政府多次申令的“封堰期”不得违犯,更不容许地方政府有包容的行为。这份禁示这样写道:

案查前据临安县民许□正等呈控周茂金等朦禁散放水段,阻捺索诈,控蒙委员会同勘明,详定,仍照旧章,准其散放,讵周茂金等抗违不遵,仍行抢盗,叩请出示勒石严禁等情。当查此案,前据两造叠次上控,奉抚宪批府委员会县勘明,议令该处竹木,仍照旧章准其散放。四月闭堰,蓄水灌田。八月开堰,听放竹木。惟封堰期内,概不准放运,并令将前县李令禁碑立时毁销,周茂金等敢再拘执前示,恃众要挟,即行解省严办,详明抚宪批示饬府勒石严禁立案。兹闻周茂金等仍有违断抢盗情事,殊属刁玩,阖属军民人等知悉,自示之后,务按详定章程,如遇放运竹木到堰,立即放行,毋得阻捺勒索,乘机抢盗,倘敢故违,一经访闻,或被控告,定即饬县按名严拿,从重惩办,决不宽贷,各宜凛遵毋违。(84)

显然,堰坝对于缺水的临安山乡之重要性,得到了官方的高度关注,所以,仅仅到河港水量较大的8月份,才容许开堰,以便农户、商人放运竹木排,到次年4月份再进行封堰,使地方有足够的水量,以保障农业灌溉。

正因为从杭州向东,湖州到嘉兴在地理上有明显的倾斜之势,唐宋时代早就设有重重堰坝,过堰的船只就需要用牛来牵拉(85)。被大运河中隔的唐栖镇,河北部分属于湖州府德清县,河南则属于杭州府仁和县,这里地势较高,水流落差大,发生大水时,就像时人诗中所云:“野夫茅屋傍江隈,坐看洪流滚滚来。”(86)在周边的乡村地区,显然就需要水坝来维持水量的平衡。

清人杨铸曾写诗描绘过这种水坝与社会民生。其诗称:“上坝挽长绳,下坝收短绠。高低三尺水,长养百夫命。客船上坝横索钱,官船下坝不敢言。官船摇橹西泠去,大笑客船如上天。”(87)杨氏讲的是海宁长安镇地方的事情。海宁地势西南偏高,河道随地势形成上下两河,长安镇即处于上塘河与崇长港这上、下两河的交接地带,落差在两米左右。上塘河起自杭州,流经镇区,集水面积虽然较广,但河道浅狭倾斜,蓄水能力差,多雨即涝,稍旱即涸,严重影响着附近地区的农业生产。因而其重要的水利设施,就是古已闻名的老坝、长安三闸及笕闸,具有调节上塘河水位、保证两岸农田灌溉与航运交通的作用(88)。杨氏在诗中揭示的社会不良现象,在传统时代有一定的普遍性。

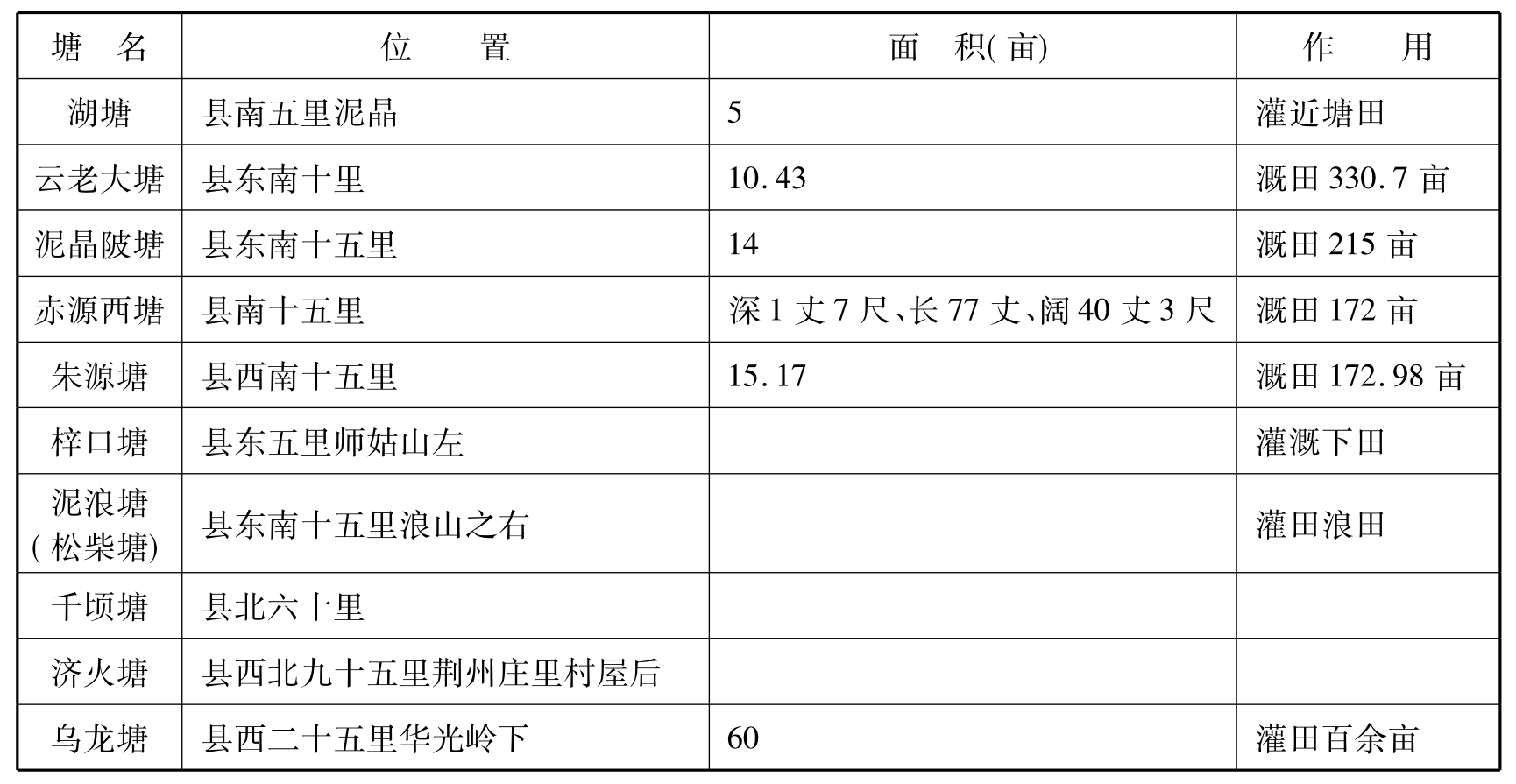

而在昌化县地区,同样也属山区,这里最要紧的水利设施则为水塘。水塘对于山地居民的重要意义,可从表2中的一些内容得以反映出来。昌化地方的水塘及其意义,时人戴经邦的水利考察,堪为说明:

环昌之塘四,本来无源,因旱涝为盈涸,苟深浚而固其堤,则旱不竭而涝不溢,殊称便易。灌田无几耳。若堰,则利溥而工百倍焉。如溪之西北诸堰,自丰茶、竹山、狮石而下,灌田三万余亩,东南诸堰则洪岭、潘干、虞溪、石壁等处,所灌亦以万计,民生国赋,盖其重哉。……第昌之堰势有二,在山涧者长不过十数丈,令堰长督同人户凿石坚砌,使通沟洫,不时补塞巵漏,则成工易;在大川深溪者,延袤百余丈,方累石擀泄,一遇山涛,四出奔流冲激,则飘石如荡芥复彝而为滩为沙砾矣。且平时商船往来,每每折损堤筑,妨农事尤甚,为民生虑者当令有田之家计亩出银几许,堰长一一书簿,募工为石堰,高若千尺,长若千丈,坚完若城堑,则湍悍无虞也。否则于近堰之所,共置山一段,畜筿备筑,届春夏令货船便带土石以助修砌,则不惟农工商贾两利俱存,且也堤不阙剪,而上田扬尘、下田龟坼之患可免矣。(89)

当地人还说过:“吾昌大概西北多堰,而山麓非堰水可济,则当各为小塘以溉之。东南多潴,而山泉可通者,则当各为小堰以壅之,是可收全利矣。”(90)山塘虽然重要,但像堰坝这样的设施,从来不能轻弃。

表1 民国昌化县水塘设施统计

资料来源:民国《昌化县志》卷二《舆地志·水利》,1924年铅印本。

作为山区的富阳一带,同样如此。那里主要用于蓄水灌溉的塘、浦、闸、堰、坝等,一直十分重要。举例而言,在县北的普济堰,可灌新桥坂田二千七百余亩。邵士庄的《普济堰记》记载道:富春北郭十里过上新桥至大坂,田将万顷,居民耕耨其中,无深涧大溪以资灌溉,所恃筑为堰□,涝则泄,旱则蓄,岁不为灾。此普济堰急宜筑也。堰踞泉塘坂东,其来一自开化白升南流,一自临湖周公坞东下,水势汹汹,颇易盈涸,溢则下田俱没,决则高田尽槁(91)。对这一带的生存环境与普济堰之特殊意义,作了扼要的说明。

在杭州城周边乡村,地势西南高、东北低,为防止河水一泄无余,曾建有不少泥石坝,民国时统计还有二十多处,主要功能就在蓄水灌溉。其具体日常管理,与清代颇有不同。在清代,各石坝夫头由官厅委派,督率众夫挑货,并在挑力内提取二成,名曰“娘钱”,以作给养;各货行按月亦算给帮差费若干,名曰“津贴”,而夫头则在娘钱及津贴内提取若干,以供差徭。每年春夏水涨之前,各坝概由夫头等略作修理,以防河水冲击。各石坝都属公产。其中梅溪坝筑自光绪初年,因该坝河基纯属慧云寺私产,是以新河开成,坝归该寺管理,以偿地价,但生息既久,收入素丰,以得偿失,何止数十倍,此后将由官厅收回管理,当然也是公产,亦属正常。各泥坝管理人称作“业户”。在太平天国战乱后,人民流离失所,各泥坝也就无人管理。船只过坝时,都由船夫及路人拖曳,后因其中有利可图,地方有力者遂起而霸占,并向官厅每年交纳水粮,借以作为换取管理权的代价;或者是坝基毗连的地亩,辗转购买,每年交纳粮税,希图移粮侵占。这些行为,当然有碍地方公益,到1927年,各石坝夫头经杭市政府一律斥革后,各石坝大半都由过塘行管理,货物起卸及驳运亦归各行承办。在湖墅区,就有过塘行三十二家,以货物种类划分经营,互不攘夺,代办手续既各不同,取费价格复无定例,各行代客转运,有起卸及驳运一次的,如过一吨,脚夫挑力不过大洋一角八分,船只驳运一角六分,共计三角四分;而客商都要出四角二分,负担稍重。而且其中货物起卸也有不归行承办的,像砖瓦砂石及小部分材木,过坝费由过塘行或类似夫头之人收取,大半都饱入私囊。这些仍是当时需要革除的弊端,政府要制定新的管理办法(92)。

湖州地方的山乡与杭州有较多的共同性。在孝丰县,四处都是山地,所谓“有一水必有一水之利”。水源于西南境注往东北,也有流入安徽宁国境内。地势比较高,所以旱涝之防以下流地区为急。所谓“涝则疾趋而下,势不可遏;旱则涓滴之水必俟上流层递灌足而挹其余波”。层递而下的水流区域都要注意修筑堤防,保持一定的水量,否则水流“过而不留,入邻邑矣”(93)。至于旱期蓄水、涝时泄水,孝丰地方也靠塘坝依时启闭。不过这里的塘坝设施相当简陋。孝丰县地方志的编纂者早已指出:“平壤之田垒土为堤,植木滋草,小加修治,而历久弥坚;丰之堤防,而叠以乱石,高或寻丈,长者至千丈而赢,旬日不雨,渗漏易竭。时遇淫霖,一决辄尽。有非人务可补救者。”所以应该注意水利维护的长期性。孝丰地方重要的水沟有76处、坝有49处(94)。因为舟楫不通,孝丰地方也是利用河流顺山放排,将山货运出去,故有竹枝词称:“沙麄石细满平堤,滩上行编簰竹齐。”(95)德清县稍有不同,其西南多山而常忧旱,东北多水恒虑水潦。地方志的编撰者指出水利关键所在是“审泉源、别流派,因势高下以制宜”,对于高乡来说就在沟壕、堰坝,低乡则在堤塘、陡闸(96)。对山乡而言,德清地方的水利宗旨有着重要的指导性意义。

浙西地方水利事业表现最好的,比较起来大概就是西湖了。西湖在杭州城的西面,汇聚南北诸山之水。自宋代以来,这里就一直较受重视,如禁止侵占湖荡、疏通湖水、修葺堤岸等,尽量使这一风景名胜区既不被民间脔割,也不要出现壅淤。清代以来的中央到地方,对湖区管理有着严格的措施,不仅立碑严禁民间垦占,还终图存案,每年冬天由地方官负责,按图勘验有无出入,由此使西湖水利与风景保持着较好的状态,就像清人吹嘘的,所谓“民物殷阜,湖山景色更觉粲然改观”,甚至说是“有湖以来未有如今日之盛者”(97)。以省城的位置而言,附郭县仁和在东北方、钱塘在西南方,从仁和迤东,就是海宁。这三个县田亩数万顷,全借省城上、下两塘河水的灌溉。而两河的水源,皆靠西湖水的流注。西湖小区域水利事业的良好维持,自然对这几个县都大有裨益(98)。所以西湖中一旦出现葑草湮塞之患,民众往往会向政府提出修治的呈请,而政府又能“听从民便”,既可维护西湖水利,又能照顾好民众的实际利益(99)。

然而在其他广泛的城乡地方,从明末以来,水利的荒废已积累甚久。清初嘉兴著名学者朱彝尊也说,杭州地区“水利不治者累百年”,并以诗歌的形式,作了这样的描绘(100):

武林古泽国,十八涧九溪。当年宋宫阙,沟水流东西。陈迹迹已湮,深谷皆成蹊。民居日湫隘,编竹兼芘莉。猛火一燎原,悲焰百室迷。涂彻大小屋,繘井愁难跻。女丁配夫壬,相顾但怆凄。吏治狥目前,孰能防祸梯。

按照民国时期对整个中国的农业调查,人力改变土地之事,水稻地带(像太湖平原)多于小麦地带。水稻地带的灌溉面积达到百分之六十二;小麦地带仅百分之十八;除筑堤外,人工排水所占比例达到百分之七,小麦地带仅为百分之一(101)。水利灌溉是浙西社会生产的根本。可是,明清以来的文献资料中,常有地方水利荒怠的频繁记载,令人遗憾。后来在1932年开始的地方经济调查中,人们发现,就连湖州地区最为富庶的吴兴县,河港湖荡之淤塞与水利失修问题已颇为严重。最著名者,如碧浪湖、钱山漾、蝴蝶漾、西余漾、三角荡、山前漾、义家漾、真家漾、青墩漾、谢村漾、绿葭漾、江蒋漾、后庄漾、西风漾等,“多封涨淀积”(102)。水利问题,有时就是乡村社会生活中最大的问题(103)。

五、浙西水利议事会

在民国成立后,关于太湖或江南地区水利事业的分管工作,尽管有政府直属的专门机构(如江南局,后称太湖局),但因太湖流域由江浙两省分治,所以按照各省水利行政概由省长公署主持的原则(104),太湖地区的水利事业,也需要由江、浙两省省长监督管理,毕竟太湖水利直接关系江苏的23县、浙西的17县和上海特别市区(105)。

杭嘉湖地区一开始就有一个“浙西水利议事会”,来组织、筹划浙西水利。

1913年,吴兴潘澄鉴议员在第一届省议会常会上,提出了“疏浚浙西水利议案”。这使官方与士绅代表们重新开始关注浙西河流的淤塞问题。他的议案列举了三大纲,即组织、经费、工程。工程中,详细罗列了浙西各地水利工程之缓急,成了后来人们着手疏浚的重要依据。当时,余杭人张立参加这次大会,在会上他强调了这一提案的重大意义,会议审查组都认同河之淤者当浚、堤之损者当修的事实,主张改疏浚为修浚。5月7日,潘氏议案就称为“修浚浙西水利案”,得到大会通过。10日,深悉浙西水利的浙江省民政长朱瑞,对这个议案深表赞同,并由政府出面,筹措修浚水利的相关经费,重要渠道就是附加地丁丝茧捐等。1916年,省议会召开第二届常年会议,省长吕公望提出了修浚浙西水利修正案,但略去“浙西水利议事会”之设立问题,这招致德清议员许炳堃与潘澄鉴、张立的反对,以“修浚浙西水利,筹地方之款,办地方之事,性质纯属自治”提出应当由地方组织机关董理其事务,不可与水利委员会之为官治者相混,最后通过表决,同意在杭州设立“浙西水利议事会”,并成立水利事务所,主任由议事会公举(106)。

这个议事会的会员,是由浙西地方各县取一名代表来组成的。议事会的组织构成基本由选举产生。其选举方式及相关规定,有“浙西水利议事会互选细则”七条所定,具体如下:

第一条:本细则依公布修浚浙西水利修正案第二条为本会选举正副长之规定;

第二条:本会正副会长由会员互选,以一年为任期,再被选者得连任;

第三条:选举正副会长于会员三分之二以上出席时行之;

第四条:选举正副会长分次投票,以无记名单记法行之;

第五条:选举正副会长票数以出席会员过半数者当选,设无过半数数时,应以得票额最多数者加倍列,重新投票,均由文牍员掌之,并将被选者之票数当众报告;

第六条:投票时,开票、检票均由文牍员掌之,并将被选者之票数当众报告;

第七条:本则未尽事宜,经大会议决修改之。(107)

同年11月11日,浙江省长公布了修浚浙西水利修正案,这成了后来浙西水利议事会的根本法。此后,政府机构曾有挪用浙西水利经费的行为,遭到了议事会成员的质问,终使专款得以专用。这也体现了水利议事会在争取特别利益方面的作用。到1917年秋天,新任省长齐耀珊依据法案,下令浙西十五县各选熟悉水利的士绅组成议事会会员,并委托杭县知事姚应泰、水利委员会技正林大同、杭县会员祝君震筹备浙西水利议事会。海盐会员李开福驻于省城,各县会员就李氏所居为通信联络处。到9月21日,浙西水利议事会正式成立,共有15人组成,即杭县祝震、海宁张竞勇、余杭张立、嘉兴盛邦采、嘉善徐士焘、崇德曹元朗、海盐李开福、平湖朱景章、桐乡沈浚昌、吴兴潘澄鉴、德清徐允一、长兴蒋玉麟、武康陈其禾、孝丰叶向阳、安吉张畇,众人推举潘澄鉴为正会长、李开福为副会长,开始积极筹备并讨论各县的水利规复计划(108)。这个水利议事会,有着独立的经费支配权力,而且号称“自治”,即在议事会的协调与经费筹措帮助下,各县自治地方水利(109)。

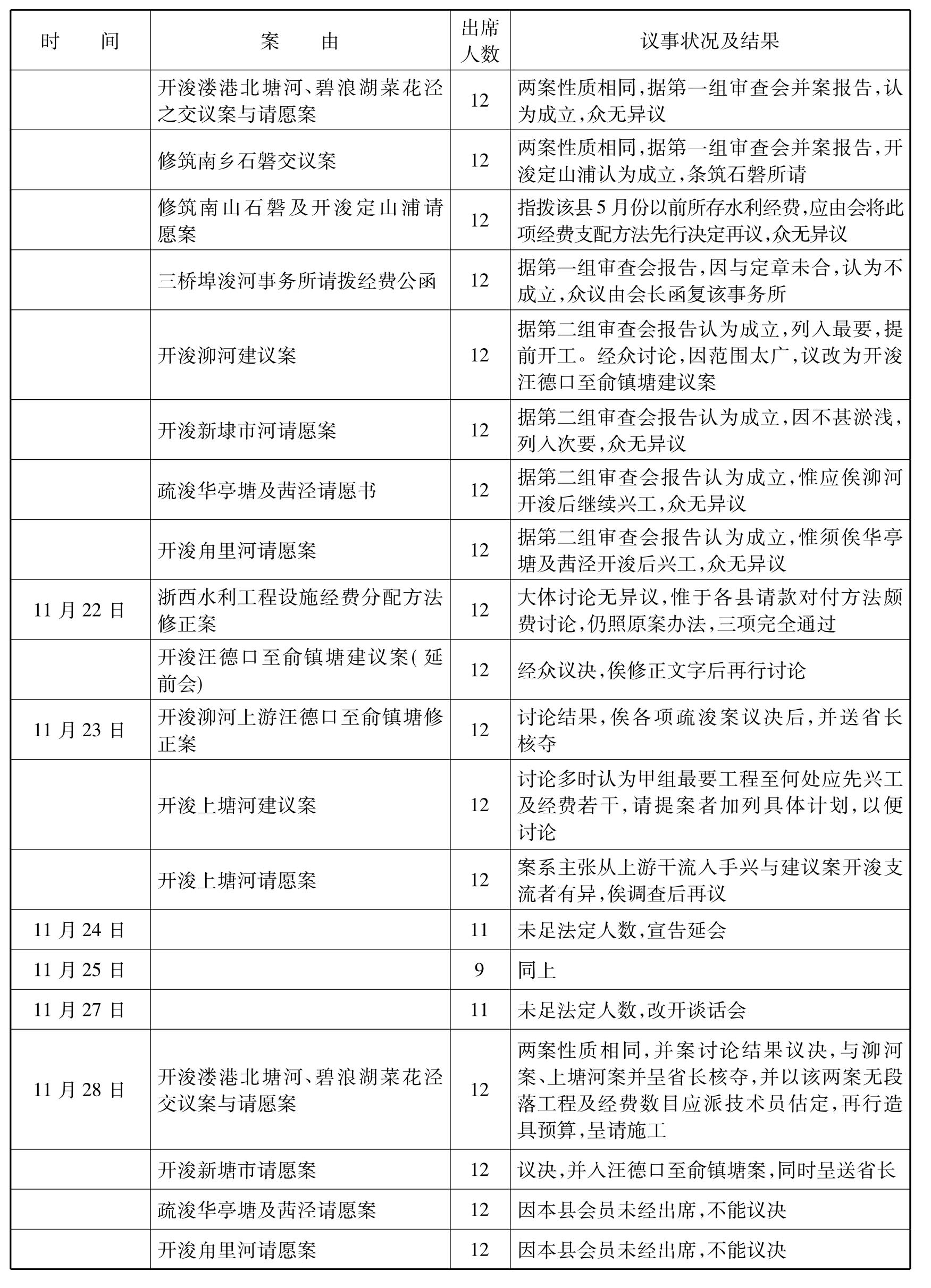

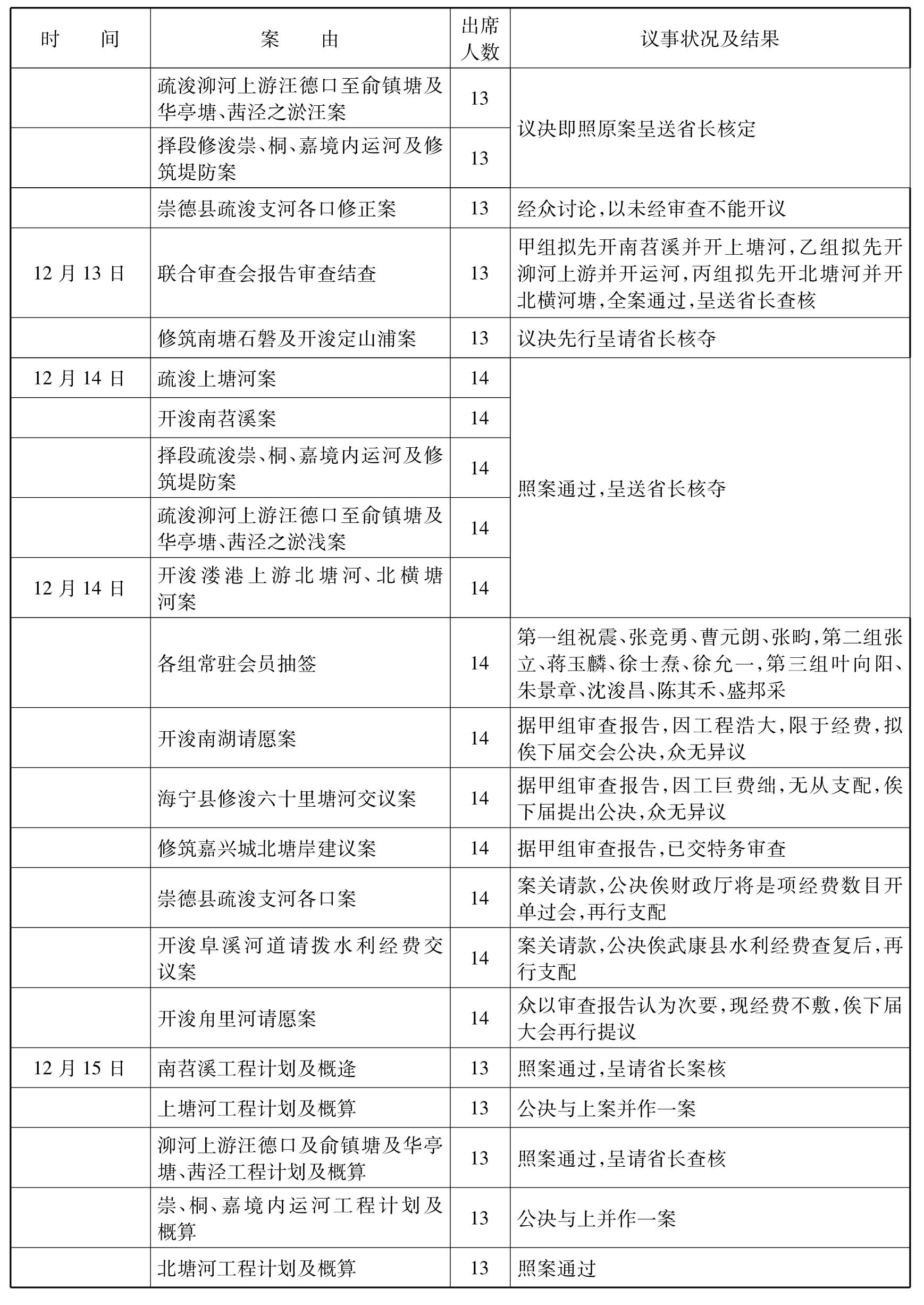

表2是刚成立的浙西水利议事会第一届常会讨论的主要内容,为以后浙西的水利事业开启了基本方向。

表2 浙西水利议事会1917年第一届常会议事程序

续表

续表

续表

续表

续表

资料来源:浙西水利议事会编:《浙西水利议事会年刊》第1期。

浙西水利议事会第一届常会所讨论的内容颇为丰富,但耗时颇长。其中,与太湖水利整体规划中江苏方面有较多关联的,首先是溇港群的修治,其次是泖河在浙江境内的部分,包括汪德口到俞镇塘以及华亭塘与茜泾。前者关系苕溪流域的入湖大问题,后者被一致认为“最关紧要”的水利工程。

为了加强泖河上游水利工程,议事会还在1918年4月成立了专门的工程事务所。下面照录当时的成立公函一份,以资参照。

泖河上游汪德口工程事务所函报成立日期

径启者,本年四月一日奉

省长公署第三一三八号指令,敝所呈请颁发图记,由呈“悉随发去木质图记一颗,文曰‘疏浚泖河上游汪德口工程事务所图记’,仰即照收具报,此令”等因,奉此,经将奉

颁图记,即于本日启用,除呈报外,相应函请

贵会务希

查照。此致

浙西水利议事会会长潘、副会长李。

中华民国七年四月二日,主任陈宜榕(110)

根据议事会的意见,规复浙西水利,最重要的是苕溪。其理由主要是:南苕溪上涨之停蓄之处,首为南湖,次为北湖。南湖淤而余杭受其害,北湖淤而下游各县均受其害。北湖又兼受中苕、北苕之水,资以为蓄泻。南湖地面较北湖小,光绪年间虽曾加疏浚,民国时也有淤塞,但还可蓄泻。而北湖则施工不易,需要着重修治。这二湖关系南苕溪利害甚大。西苕之发源出天目之阴,流贯孝丰县全境,有三大溪,溪底多石基,不易改变,与南苕溪上游类似;但下游水害,首先波及的安吉,以致吴兴、长兴两县,都承受其弊(111)。这是整个浙西水利事业中至为重要的河道,关系很多县的利害,当然应该得到特别的关注。

而从比较杭、嘉、湖三地水利疏浚工作的缓急来看,确实与时人所论:“湖急于嘉,嘉急于杭,然杭实嘉、湖之水源,”所以“源不浚则流不畅”,基本目的就要使蓄泄得当,旱不致干涸、潦不致泛滥而已(112)。相应的,水利议事筹款支持各地水利的先后轻重,多与此指导意思一致。在1917年至1918年浙西水利议事会拨款补助各县水利工程的工作中,也可以看出大概。在湖州地区,主要是吴兴县修筑埭溪小龙口直堤,开浚西南乡河道与西北镇河道;长兴县开浚夹浦港口,疏浚合溪乡河道与四安乡河道;武康县修浚前溪及新塘,修筑塘泾陡门;孝丰县修筑塘福岸。在嘉兴地区,主要是嘉兴县开浚县城市河,平湖县疏浚盐运、顾公两河。在杭州地区,主要是杭县修筑定乡石磐,开浚定山浦与西南乡河道;海宁县开浚长安区沈墅乡河道与县城市河;余杭县兴修黄湖堰坝(113)。而在1928年以后,浙西地方进行的主要水利工程计有桐乡城南河道、炉头市河、武康县堤塘、孝丰许家庄堤埂与塘福挑水坝、吴兴机坊港、长兴五里桥河道、嘉兴城东濠河、嘉兴鸳鸯新河、平湖泖河支流十处(114),都在嘉兴与湖州境内,杭州地区水利事业的紧迫性一直不如前者,而且,大部分水利工程的实施,都与前述浙西水利议事会的规划建议有关。

1928年9月,浙江方才成立了“浙江省水利局”。浙江省水利局为浙江省建设厅的下属机关,全省水利事业始告统一(115)。具体工作由戴恩基、林同庄两人主持,先后规划经营有五年时间,到1932年,改由张自立任局长。该局水利工作,主要分为海塘工程、钱塘江岸工程、浙西水利工程、浙东水利工程、水文及气候测验。就浙西水利工程的实践情况而言,民国前期的情况大体如张自立所言:

浙西各河,千派万别,各以太湖为归宿。凡堤坝坡塘之兴筑,自昔本有成规。近以人事废弛,干支河道淤垫特甚。截至最近,关于浙西平原各河道测量,什九蒇事,其局部工程业已完竣者有二十余处之多,用费达四十余元;其尤著者,为疏浚吴兴机坊港及长兴等处河道、修筑武康及孝丰等县堤塘工程,皆在本时期内先后竣工。向来浙西水利工程,用款恃厘金附捐为挹注,最近三年间,虽以裁厘关系,经费来源骤减,而在万分困难中终能多方筹济,幸获有此成就。此则省府与民众相互努力之明效耳。(116)

根据浙江水利局的考察,约到1931年为止,浙西许多地方的水利环境已很不令人乐观。具体如下面所述:

桐乡城南河道:附近一带地势极高,原有河流半皆淤塞,交通阻滞,灌溉失利;

炉头市河:北通运河,南达乌镇,为嘉湖一带交通要道,近已淤浅,而其市内一段河道为尤甚,天旱时船舶即不能通行;

武康县塘堤:前溪为东苕溪支流之一,流经武康县南,汇入正流,内证道一寺段河流,湾曲过甚,沙滩淤积,一遇山洪,田舍时遭沉没;

孝丰许家庄堤埂:横溪为西苕溪支流,流经许家庄,蜿蜒至塘福,汇入正流,许家庄附近一段河道湾曲,水流湍急,河中沙滩冲积无定,两岸田舍时遭冲毁;

吴兴机坊港:机坊港南通龙溪(即西苕溪汇流),北达小梅口,为西苕溪入太湖之尾闾,年来河内淤滩日积,河面狭小,一遇洪水,宣泄不畅,上游田舍时遭沉没;

长兴五里桥河道:箬溪为长兴县巨流,向西流经县城分三支汇流至五里桥,出跨塘河,其沿东门及城南至五里桥一带,河流淤浅,旱时交通阻塞,一遇洪水,水流不畅,上游田舍时遭陆沉;

嘉兴城东濠河:嘉兴城东濠河为嘉兴县城商运交通要道,自1929年经本浙江省水利局测量计划估计竣事后,提交第一区水利议事会决议兴办,以全部浚土为数不多,市房毗联,堆土乏地,而筑坝需土,就近复无处可取,于迭次招标均未成就;

嘉兴鸳鸯新河补浚河口:鸳鸯新河自1929年竣工后,尚留河口土方一部分,因土地纠葛,未及浚足;

平湖泖河支流:泖河支流因承黄浦潮汐,利用吐纳以资蓄泄,关系旧嘉属及海宁东北乡农田水利甚切。(117)

上述这些环境问题,在当时都成了需要重点整治的地区,纳入了水利规复计划。

赘 论

如果从整个东方国家的历史来说,水利确实是一个极重要的社会公共工程,是农业生产的基础。魏特夫为此提出了一个“治水社会”的重要概念。他指出,这种类型的社会形态,主要起源于干旱及半干旱地区,人们利用灌溉时可以采取治水的办法来克服供水的不足和不调,从而使农业生产顺利、有效地维持下去。这样的工程,当然时刻需要较大规模的协作,更需要纪律、从属关系和强有力的领导,从而,将治水社会、治水国家或治水专制主义,发挥为“东方专制主义”。在魏特夫的宏观分析中,还有治水核心地区、治水边缘地区和治水次边缘地区,地理环境的决定性影响在其间起着恒久作用(118)。他的这些观点或理论,曾经受到过较多的批评,尽管人们承认,他的研究对剖析中国社会的历史发展及其特点,是有一些有益的启示的。

相对而言,浙西地区作为太湖平原的重要组成部分,一直对传统中国至为重要的经济区“江南”起着不可忽视的构建作用。水利从来都是这里核心的公共事业。魏特夫所论的“治水社会”,其实对我们审视“江南”社会历史有着特殊的借鉴意义。浙西地区就是一个很明显的治水工作的过渡地带,湖州和嘉兴部分地区,完全处在治水的核心,杭州的不少地方(特别是西部山区)确实已退居于治水之边缘地带,其重要性无法与离太湖较近的地区相颉颃。但从明清以来江南地区的治水来看,浙西等地有着相当成熟的理论和实践。不同的只是,这里的大部分地区,着重考虑的是如何排除过剩的水量;浙西的杭州与湖州低丘山地,则是在雨期保持水土,以免出现旱情以及环境恶化的现象。

对于太湖平原的治水,明代重在下游地区,即太湖水的排水干道吴淞江等的整治,淤塞大多也以这一地区为多。至少到弘治时,从松江到海浦诸港再次出现了泥沙淤塞、茭芦丛生的情况,河堤附近更是“沙涨为田”。在大雨期间,苏、湖、常、湖、嘉五府都发生了大水灾。要排除这种水患,使太湖水顺利下泄,就必须开浚这些地区的河港(119)。这是明代中前期江南治水最为经常的办法。虽然这种方针导向与治理方式有其一定的合理性与成效,但从江南的全局考虑,却违背了对于自然环境进行改造的常规。也就是说,应当加强对太湖上游区域主要水流来源苕溪等河港的整治。上游地区环境的破坏会加剧水患的发生,而水患的频繁反过来促使环境的进一步恶化,从而形成一种恶性循环。

就历史上形成的河网而言,一般都存在弯、乱、浅、狭、断等缺点,不利于引水、排灌和通航,本来就需要不断加以改造(120),但其间出现的人为破坏,加剧了水患的程度。

地方豪强侵占河湖可垦地区的情况,在太湖的上游地区同样严重(121)。明人杨溥尖锐地批评道,土豪大户多为私利而将池塘占据养鱼,将湮塞之处又霸作私田进行垦种。即使有水利设施保存完好的,也不过“十中之一”,实际处于“废弛”状态的要多得多(122)。在湖州的七十二处重要的溇港,有淤泥障流的地方,“势家巨室”居然“壅之为田”(123)。周忱早已指出,太湖流域多有豪强私筑圩田而阻遏湖水的现象(124)。这实际上就是将私占合法化的恶果。地方政府更贪图短利,对地方豪民所占吴淞江沿江淤地广植芦苇等物不但不加阻止,反而“规取其税”,教之以“塞江之道”(125)。

在嘉兴地区,著名的乡村水利设施平湖县东北的横桥堰,原本与周边水网勾连,流水通畅,所谓“秋涸则溢,春泛则翕,不违序也”,但在嘉庆年间,当地人看到河道堰坝已被沙梗,不通水流(126)。这种状况的出现,并非暂时的。嘉兴人姚驾鳌通过对家乡的考察,作了这样的解释:

吾禾西南乡遇旱即涸,遇水即溢,由于小民贪利而不知害,凡河畔桑地,每年垦削加挑,稻秆剥入河滩,使临河桑地帮阔,数年间可增四五尺,地日广,河日狭,甚者不能通舟。……各处鱼簖,原系渔户收息之处。但阻遏河流,莫此为甚。一簖阻五寸,十簖即阻五尺。遇旱逢潦,宜速请县拔簖,以通流水,使南北通流,来去迅捷,不得顾渔人之利,而留农夫之忧。

姚驾鳌讲到的第二种情况,即民间在河港地方遍设鱼簖以谋其利,在太湖地区有很大的普遍性。光绪十五年(1889)秋天,地方发大水,士绅们要求嘉兴府出面,下令各县拔去河道中的鱼簖数十座,但水退后复设如故,只有平湖县东门外扶行桥,赵家庙,三里塘,渔漾东、西口,半路桥广城口,撒珠剪刀汇口,六里塘共九座,没有再设(127)。

乡村之中,人们为了扩展土地利用的空间,以获取额外的利益,一直努力使荒滩地变为良田,这就要求设立堤防,以作围护。乌程人朱国祯,谈论家乡农事时,曾言及水利堤防与滩田问题:

堤之功莫利于下乡之田。余家湖边,看来洪荒时,一派都是芦苇之滩,却天地气机节宣,有深有浅,有断有续。……明农者因势利导,大者堤,小者塘,界以埂,分为塍,久之皆成沃壤也。今吴江人往往如此法,力耕以致富厚。余目所经见,二十里内,有起白手致万金者两家。此水利筑堤所以当讲也。(128)

堤防对农田的巨大功用,到民国时期一直被人们大力强调(129)。

其实,将滩地人为改造,规划堤塘,已极大地改变了自然环境的原生状态。而且,地方豪强侵占河湖可垦地区的情况,在太湖上游地区十分严重(130),更加剧了环境的变化。在利益的驱动下,人为改造河滩地的同时,许多地方的公共水利设施也在日渐废弛。时人早已指出:“农政不修,水利官渐次裁去。所谓塘长者,徒以勾摄公事、起灭词讼而已,遑问其为水利哉!”(131)

为了维持河港湖泊的生态,以发挥其良好效益,明代以来的政府长期困扰于太湖地区河湖的治理工作。本来,传统时代的农田水利,多以一家一户为单位进行基本建设,一家的水田与邻居往往是隔断的,从而造成田段分散、塍岸隔绝、彼此不相连属;各家又有沟、池、桑地的错综,使地面凹凸不平,桑地高,围圩内的水田又在地平面上,池与沟低于水田面的景观。根据考察,浙西因多低丘平原,经过长期人工改造,大致形成了三种不同的田地景观:一是桐乡型,人工河沟、人工池塘、人工桑地、人工塍岸的凹凸不平;二是金山型,远观地形较平,近视却不平整,一块在大的河、塘包围的地段内,又有数不清的浜、港、泾、沟,相互错综;三是新登型,属于半山区,田段很小,而梯田与山沟相间,地形更加复杂。其中,农田桑园的培基,很易容使地形产生很大的变化,其中,明代乡间十分重视培植桑基地,到清末,使地形出现了很大幅度的变化(132)。这种变化,很大部分原因来自州县政府在水利工程方面的自主行为,清代江南的许多地方志都说明当时的州县大多以县为单位,自行疏浚河道,或者新开港浦,没有大区域的统一规划,使河道水网更加紊乱(133)。

清代后期太平天囯战乱的影响,不但进一步加剧了环境的破坏,而且在社会政治方面更使地方对于河港水利的管理处于崩废状态。在战乱之后的湖州地方,百姓或死于战乱,或逃亡到西部的山区,使本来已遭破坏的自然环境,在更多流亡人户的到来后,进一步趋于崩溃。当棚民或客民入居上游地区后,出现的不合理开发,不断引起生态环境恶化,加剧水土流失,上游水流入太湖的必由之路的溇港,淤塞程度也逐渐加重(134)。

由于上述种种原因,水利设施的维护就经常处于荒废的状态,水患不断加剧。

在同治三年(1864),也就是太平天囯战争正式终结之后,政府为重建战后的社会秩序,稳定江南这一财赋重地,开始着力于水利防护的恢复工作,将太湖上游湖州地区的水利置于了最为重要的地位。从此,将太湖流域作为区域整体加以综合治理成了后世江南的主要工作。这不但对当时,而且为后来的水利建设提供了必要的借鉴。

当然,太湖上游溇港的经常性管理与维护,不仅对于湖州本地区的农田水利十分重要,对杭州、嘉兴地区来说,也是极为有益的。溇港是自然条件与地方水利的特殊性相结合的产物。它往往集治水、灌溉、交通等功用于一体,其功能就体现在将排水与蓄水紧密地联结在一起。对于溇港管理的考察,不难发现其管理系统是从宋代以来直到明末随江南的社会经济发展地方借此实行有效管理的基本举措。这一点早由森田明所指出(135)。如果该地区的溇港荒芜淤塞,遇到大雨期,杭州、嘉兴、湖州、常州四府地区就会大水泛滥,形成大灾。当然在汛期太湖本体水流外泄入海也是十分重要的,从这一点上说,吴淞江等的浚治对整个江南地区而言就相当有意义了。陈芳生论仁和县水利的意见,就很有这样的深意。他说:“仁和田土,有上、下塘之分,而旱潦因之异焉。下塘苦潦,患在下游之不速。欲下流之速者,当合嘉、湖、苏、松以为功。”(136)上游的修治要与下游的规划相协调,整个水利系统才能得到较好的保持。

由明至清,太湖上、下游并重的水利防护体系的构成,部分地实现了当时一些学者和水利专家们的理想或建议,真正做到了区域整体的综合治理,而且为以后的水利建设提供了重要参照。而士绅们在此期间的许多活动,更能肯定他们在东南地区力量的强大和地位的不断上升。以湖州地区的溇港管理为中心的考察,可以展现士绅阶层力量在东南所谓“自治”过程中的重要作用(137)。所以迈尔斯(Ramon.H.Myers)认为,早在明代中叶,地方官员已利用乡村里甲制征集劳役、修建新的灌溉系统、增扩巨大的河堤以防水患,但到16世纪里甲制解体时,主持这一工程的责任便转移到大土地所有者身上;到清代,政府又令地方士绅承担重修明末湮废的蓄水系统和灌溉网络的领导,后来为了恢复水利设施的功能并对其进行常年的维修和管理,就把这一责任摊至农村地方和居于城市的士绅的头上(138)。

总体而言,宋代以来的水利系统、生态环境的局面,经过元代,被明初社会承继下来。在明初奖励农耕等政策的影响背景下,农田水利建设一度被提高到至为重要的地位。到明代中后期,水利荒怠的现象经常发生,地方志资料中经常出现嘉靖、隆庆、万历等朝频繁发生大水灾、大旱灾的可怕记载,则从另外一侧面昭示了彼时水利的不良与环境的不稳定(139)。清初王朝新建后,与明初政府一样,仍重视农田水利工作。但在清代中后期因水利系统或制度上的弊漏,也经常出现荒怠的局面。地方政府与社会为此都作了积极的应对,从同治中兴到光绪朝,水利复兴工作一直没有停止过。但在地区开发、社会发展、环境改造与民生变化的历史层面,经常会展现出国家利益与地方利益、政府利益与民间利益之间的争夺。这种争夺经常会有妥协,在民间有时就表现为与水争田、与山争地,以期起到缓和或调节作用。在晚清到民国的社会剧变中,地方更多的是直面强大的国家,地方社会已逐渐丧失了可以与国家对抗的士绅群体,因为传统意义上的士绅本身,自晚清以来已经发生了质变。

民国初年,随着水利兴复活动的逐步展开,社会各界的态度及反应很快进入了官方的视野。从这一时期开始大概到1927年,正处在社会从混乱到稳定的过程,社会结构与政治体制发生着较大的变化,不像清代对于前朝有着较多的延续性,这时民间对于地方利益的争取、地方之间对于利益的分割,皆须直面强大的国家。地方士绅为主的“缓冲层”,有时变成了一种形式。不过,地方士绅在政府机构中的“代表”地位及其努力营造的民主气氛,似乎在实际工作中也产生了一些效用,尽管结局时常并不令人乐观。民国时人们认识到,明清帝制时代存在的官绅社会很难容纳真正大众声音的情况,而到民国时代已有不少改变(140)。

1949年后的人工改造则进一步打破了宋代以来,经由明、清两代形成的城乡水文环境的长期承继性,水利生态被重新建构,从而极大地改变了传统的水利系统、水文表征及其内生的水利社会,乡村社会以全新的形态出现了。现代工业的进步、发展,使传统的水利社会、水文环境的许多面相渐趋消逝,永远成为了历史。

The Environment and Water Conservancy of Zhexi Area from the Ming Dynasty

Feng Xianliang

(Department of History,Fudan University)

Abstract:It was the important integrant for the Taihu Lake plain that the prefectures Hangzhou,Jiaxing and Huzhou of Zhexi area formed a community,where water conservancy was the key public work all the while.According to the traditional graduation of water control theory,Jiaxing and Huzhou located the kernel of water control,but the most of Hangzhou was at the fringe.From the Ming Dynasty on many mature theories or practices existed in Zhexi area.Water conservancy establishment lied at the plain and mountainous area,such as weirs,ponds,dams,and so on,needed long-term effective maintenance.The layout and practice of water conservancy became systematization from the Ming Dynasty to the Republic of China,and popular needs entered the sight of local government by the agent of gentry.Every county's water control should be planed as a whole by provincial assignment,then programmed water control's motives and outlay's usage.This was the significant difference between modern country and imperial times.

Keywords:Zhexi,Water Conservancy Establishment,Manual Reconstruction,Environmental Changes

作者简介:冯贤亮,历史学博士,复旦大学历史系副教授。

【注释】

(1)陈桥驿主编:《中华人民共和国地名词典·浙江省》“浙西”、“浙北”条,北京:商务印书馆1988年版,第479页。

(2)(明)王士性:《广志绎》卷四《江南诸省》,载周振鹤编校:《王士性地理书三种》,上海:上海古籍出版社1993年版,第323—324页。

(3)(清)张之鼐:《栖里景物略》序,浙江摄影出版社2006年版,第11页。

(4)有关浙西水乡市镇的环境与生活状况,可参见陈学文《明清时期杭嘉湖市史研究》,北京:群言出版社1993年版;樊树志:《明清江南市镇探微》,上海:复旦大学出版社1990年版等。

(5)(清)刘汝璆:《浚湖州溇港议》,载(清)葛士浚编《皇朝经世文续编》卷九八《工政十一·各省水利上》,光绪十七年上海广百宋斋校印本。

(6)(清)王凤生修、梁恭辰重校:《浙西水利备考》卷首,道光四年(1824)修、光绪四年(1878)重刻本。

(7)(清)杨士达:《上裕抚军论防御事宜书》,载(清)葛士浚编《皇朝经世文续编》卷六八《兵政七·保甲》,光绪二十四年(1898)上海文盛书局刊本。

(8)(明)姚文灏:《浙西水利书》卷二《周文英三吴水利》,《豫章丛书》本。

(9)(清)土国宝:《筹浚三江水利疏》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一三《工政十九·江苏水利下》,北京:中华书局1992年影印本。

(10)(明)陈子龙等选辑:《明经世文编》卷一八二,桂萼:《桂文襄公奏议四·浙江图序》卷五○一,姚希孟:《姚宫詹文集·代当事条奏地方利弊》,北京:中华书局1962年影印本。

(11)(明)章潢撰:《图书编》卷三八,《两浙水利》,四库全书本。

(12)王成组、卢村禾编:《新中国分省图》,新中国出版社1947年版,第15、29页。

(13)郁达夫:《烟影》,原载1926年4月25日《东方杂志》半月刊第23卷第8号,收入氏著《沉沦》,北京:华夏出版社2008年版,第104页。

(14)(明)姚文灏:《浙西水利书》卷二《周文英三吴水利》。

(15)(明)王士性:《广志绎》卷四《江南诸省》,第323—324页。

(16)(清)张履祥:《杨园先生全集》卷四八《训子语》下“重世业”条,北京:中华书局2002年版,第1378页。

(17)徐蔚南:《乍浦游简:寄云的信》,上海:开明书店1936年版,第64—65页。

(18)(明)李贤等撰:《大明一统志》(和刻本)卷三八《浙江布政司》,东京:汲古书院昭和五十三年(1978)发行本。

(19)光绪《杭州府志》卷七四《风俗一》。

(20)光绪《富阳县志》卷一五《风土志·风俗》,光绪三十二年(1906)刊本。

(21)刘大钧:《吴兴农村经济》,上海:中国经济统计研究所1939年版,第126页。

(22)(清)欧阳兆熊、金安清:《水窗春呓》卷下“陋规一洗”条,北京:中华书局1984年版,第75页。

(23)万历《嘉善县志》卷五《物产》,万历二十四年(1596)刻本。

(24)(明)天然痴叟:《石点头》卷四《瞿凤奴情愆死盖》,上海:上海古籍出版社1957年版,第92页。

(25)民国《濮院志》卷一四《农工商》,1927年刻本。

(26)桐乡县志编纂委员会编:《桐乡县志》,上海:上海书店出版社1996年版,第690页。

(27)(清)谈迁:《北游录》“纪程”,北京:中华书局1960年版,第2页。

(28)民国《新塍镇志》卷二《风俗》,1923年平湖绮春阁铅印本。

(29)(清)朱麟应著、孙福清校刊:《业斋续鸳鸯湖櫂歌百首》卷一。

(30)嘉兴市志编纂委员会编:《嘉兴市志》,北京:中国书籍出版社1997年版,第937、965、995页。

(31)长安镇志编纂领导小组编:《长安镇志》,北京:当代中国出版社1994年版,第223—224页。

(32)茅盾:《大旱》,原载1934年9月20《太白》第一卷第1期,收入氏著《茅盾全集》第十一卷《散文一集》,人民文学出版社1986年版,第270—271页。

(33)(清)凌廷堪:《湖州碧浪湖各溇渎要害说》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一六《工政二二》。

(34)同治《湖州府志》卷四三《经政略·水利》,同治十三年(1874)刊本。

(35)(明)李日华:《紫桃轩又缀》卷二,复旦大学图书馆藏明末刻、清康熙李瑂重修本。

(36)(明)徐光启:《农政全书》卷八《农事》引诸葛升《葛田十议》,四库全书本。

(37)(明)徐贞明:《潞水客谈》,粤雅堂丛书本。

(38)(明)徐光启:《农政全书》卷八《农事·垦田疏》。

(39)茅盾:《大旱》,原载1934年9月20《太白》第一卷第1期,收入氏著《茅盾全集》第十一卷《散文一集》,人民文学出版社1986年版,第271页。

(40)(清)魏源:《〈江南水利全书〉序》,载(清)邵之棠编《增辑皇朝经世文统编》卷九八,光绪二十七年(1901)刊本。

(41)(清)凌廷堪:《杭湖苏松源流异派同归说》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一六《工政二十二》,北京:中华书局1992年影印本。

(42)光绪《海盐县志》卷六《舆地考三·水利》,光绪二年(1876)刊本。

(43)乾隆《平湖县志》卷一《舆地·图说》,乾隆十年(1745)刻本。

(44)(清)黄凯钧:《遣睡杂言》卷六“开塘济苗”条。

(45)(清)郑元庆:《石柱记笺释》卷四,四库全书本。

(46)(清)张履祥:《杨园先生全集》卷二〇《书改田碑后(甲申后)》,同治十年(1871)江苏书局影印“重订杨园先生全集”本;(清)张履祥著,陈恒力校释、王达参订:《补农书校释》,第184页,特别是注⑦。

(47)(清)张履祥:《杨园先生全集》卷二〇《书改田碑后(甲申后)》,同治十年(1871)江苏书局影印“重订杨园先生全集”本。

(48)光绪《富阳县志》卷九《地理志上·山川》,光绪三十二年(1906)刊本。

(49)伊懋可Mark Elvin,The Retreat of the Elephant:An Environmental History of China,Yale University press,2004,p.169.

(50)(清)张履祥:《杨园先生全集》卷四七《训子语上》“居家四要曰亲亲曰尊贤曰敦本曰尚贤”条,北京:中华书局2002年版,第1361页。

(51)(清)王凤生纂修,梁恭辰重校:《浙西水利备考》“杭郡治五州县通贯浙西水道总说”、“余杭县治南湖说”。

(52)(清)王凤生纂修,梁恭辰重校:《浙西水利备考》“余杭县水道图说”。

(53)(清)蔡蓉升原纂,蔡蒙续纂:《双林镇志》卷一五《风俗》,上海商务印书馆1917年铅印本。

(54)光绪《孝丰县志》卷一《方舆志·风俗》,光绪三年(1877)修、光绪二十九年(1903)补刊本。

(55)嘉庆《长兴县志》卷一五《物产》,嘉庆十年(1805)刊本。

(56)康熙《德清县志》卷四《食货考·农桑》,康熙十二年(1673)抄本。

(57)(清)王同撰:《唐棲志》卷一八《纪物产》,光绪十五年(1889)著者手稿本、光绪十六年(1890)刻本。

(58)郁达夫:《超山的梅花》,原载1935年2月15日《新小说》创刊号,收入氏著《沉沦》,北京:华夏出版社2008年版,第290—291页。

(59)[日]森田明著:《清代水利史》,亚纪书房1974年版,第250页。

(60)(清)张履祥辑补,陈恒力校释,王达参校、增订:《补农书校释》,“运田地法”,北京:农业出版社1983年版,第132页。

(61)刘大钧:《吴兴农村经济》,第16—17页。

(62)光绪《嘉兴府志》卷三四《风俗》,光绪五年(1879)刊本。

(63)冯紫岗编:《嘉兴县农村调查》,国立浙江大学、嘉兴县政府1936年印行本,第4页。

(64)(明)陈龙正《几亭全书》卷二三《政书·乡筹》,“治人治法”条,康熙云书阁刻本。

(65)(明)陈继儒:《白石樵真稿·尺牍》卷三《与嘉善康中尊》,北京大学图书馆藏明崇祯刻本。

(66)西塘镇志编写组编:《西塘镇志》,北京:新华出版社1994年版,第135页。

(67)有关明清浙西地区的海潮影响与海塘修筑,可参见张华《论明清时期浙西海塘的修筑》,载洪焕椿、罗仑主编《长江三角洲地区社会经济史研究》,南京大学出版社1989年版。

(68)民国《平湖县续志》卷四《食货·缉捕私盐》,1925年序刊本。

(69)光绪《杭州府志》卷八一《物产四·布属》。

(70)(清)张履祥著,陈恒力校释,王达参订:《补农书校释》,第116页。

(71)(清)张履祥著,陈恒力校释,王达参订:《补农书校释》,第151页。

(72)(清)张履祥著,陈恒力校释,王达参订:《补农书校释》,第24页。

(73)(清)黄凯钧:《遣睡杂言》卷二“大旱有秋”条,嘉庆间刻本。

(74)(宋)单谔:《水利书》,载(明)徐献忠撰《吴兴掌故集》卷一〇《水利》,嘉靖三十九年(1560)刊本。

(75)(明)茅坤:《茅坤集·茅鹿门先生文集》卷一五《赠张九山擢河南按察使序》,杭州:浙江古籍出版社1993年版,第513页。

(76)(清)凌廷堪;《杭湖苏松源流异派同归说》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一六《工政二十二》,北京:中华书局1992年影印本。

(77)宣统《临安县志》卷一《舆地志十一·山川》,宣统二年(1910)刊本。

(78)《太湖流域水利季刊》第四卷第四期《太湖流域民国二十年洪水测验调查专刊》第一章,1931年10月太湖流域水利委员会出版,第13页。

(79)郁达夫:《西游日录》,原载1934年4月13、14、16至21、23至25日《申报·自由谈》,收入氏著《沉沦》,华夏出版社2008年版,第252页。

(80)建设委员会调查浙江经济所编:《浙江临安县农村调查》,1931年7月刊本,第12页。

(81)宣统《临安县志》卷一《舆地志十二·水利》,宣统二年(1910)刊本。

(82)(清)陈善:《临安水利说》,宣统《临安县志》卷八《艺文志》,宣统二年(1910)刊本。

(83)建设委员会调查浙江经济所编:《浙江临安县农村调查》,第8页。

(84)宣统《临安县志》卷八《艺文志》,宣统二年(1910)刊本。

(85)(明)李日华:《紫桃轩又缀》卷三。

(86)(清)张之鼐:《栖里景物略》卷二,第25页。

(87)(清)杨铸:《过坝谣》,载长安镇志编纂领导小组编《长安镇志》,北京:当代中国出版社1994年版,第351页。

(88)长安镇志编纂领导小组编:《长安镇志》,北京:当代中国出版社1994年版,第63、205页。

(89)戴经邦:《纂修水利记》,载民国《昌化县志》卷一六《艺文志》,1924年铅印本。

(90)戴弁:《条列水利文》,载民国《昌化县志》卷一六《艺文志》,1924年铅印本。

(91)光绪《富阳县志》卷一〇《地理志下·水利》,光绪三十二年(1906)刊本。

(92)浙江省水利局编:《浙江省水利局总报告》(下),1935年10月版,第155、158—159页。

(93)光绪《孝丰县志》卷二《水利志·原委》,光绪三年(1877)刊本。

(94)光绪《孝丰县志》卷二《水利志·塘坝》。

(95)(清)王显承:《原乡竹枝词》,载光绪《孝丰县志》卷终《艺文志·诗文》,光绪三年(1877)刊本。

(96)道光《德清县志》卷四《地域志·水利》,道光九年(1829)刊本。

(97)(清)翟灏等辑:《湖山便览》卷一《纪胜》,光绪元年(1875)刊本。

(98)(清)黄叔琳:《详陈浙江水利情形疏》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一六《工政二十二》,北京:中华书局1992年影印本。

(99)(清)王钧:《西湖去葑详文》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一六《工政二十二》。

(100)(清)朱彝尊:《曝书亭集》卷一四《杭州水利不治者累百年矣,巡抚赵公考城河故道,悉浚治之,乡人来述,喜而作诗,凡二十四韵》,四部丛刊本。

(101)卜凯主编:《中国土地利用》,金陵大学农学院农业经济系1947年版,第53页。

(102)建设委员会经济调查所:《中国经济志·浙江省吴兴县》,1935年刊本,第3页。

(103)湖州、嘉兴地区是浙西水利最为发达的,其详细情形,可参拙著《明清江南地区的环境变动与社会控制》(上海人民出版社2002年版)、《太湖平原的环境刻画与城乡变迁(1368—1912)》(上海人民出版社2008年版)中的相关论述。

(104)郑肇经:《中国水利史》,北京:商务印书馆1993年据1939年版重印本,第345页。

(105)太湖流域水利委员会编:《太湖流域水利季刊》第四卷第4期《太湖流域民国二十年洪水测验调查专刊》,1931年10月。

(106)浙西水利议事会编:《浙西水利议事会年刊》第1期,1918年12月,第19页。

(107)浙西水利议事会编:《浙西水利议事会年刊》第1期,第159页。

(108)浙西水利议事会编:《浙西水利议事会年刊》第1期,第20页。

(109)浙西水利议事会编:《浙西水利议事会年刊》第1期,第21页。

(110)浙西水利议事会编:《浙西水利议事会年刊》第1期,第77页。

(111)张立:《浙西水利略议》,载浙西水利议事会编《浙西水利议事会年刊》第1期,第23页。

(112)陆启:《浙西水利述要》,载浙西水利议事会编《浙西水利议事会年刊》第1期,第29页。

(113)蔡经炜:《浙西水利议事会拨款补助各县工程表》,载浙西水利议事会编《浙西水利议事会年刊》第1期。

(114)浙江省水利局编:《浙江省水利局总报告》(上),1935年10月版,第98页。

(115)姜卿云编:《浙江新志》上卷,杭州中正书局1936年刊本,第10、28页。

(116)浙江省水利局编:《浙江省水利局总报告》(上),第1—2页。

(117)浙江省水利局编:《浙江省水利局总报告》(上),第98—101页。

(118)参见[美]卡尔·A·魏特夫著,徐式谷等译《东方专制主义——对于极权力量的比较研究》,北京:中国社会科学出版社1989年版。

(119)(明)蔡升撰,王鏊重撰:《震泽编》卷四《水利》,弘治十八年(1505)林世远刻本。

(120)洪焕椿、罗仑主编:《长江三角洲地区社会经济史研究》,第15页。

(121)光绪《重修丹阳县志》卷三《水利》,光绪十一年(1885)刊本。

(122)(明)杨溥:《预备仓奏》,载(明)陈子龙等选辑《明经世文编》卷二七《杨文定公奏疏》,北京:中华书局1962年影印本。

(123)(明)茅坤:《茅坤集·茅鹿门先生文集》卷一五《赠张九山擢河南按察使序》,第513页。

(124)《明史》卷八八《河渠志》。

(125)(明)归有光:《震川先生文集》卷八《论三区赋役水利书》,上海:上海古籍出版社1981年版,第169页。

(126)(清)王纯:《开横桥堰水利记事叙》(嘉庆二十五年庚辰初夏),载(清)佚名《浙西横桥堰水利记》,光绪二十五年(1899)刊本。

(127)详参拙作《清代江南的乡村水利兴替与环境变化——以平湖横桥堰为中心》,载《中国历史地理论丛》2007年第3期,第38—55页。

(128)(明)朱国祯:《湧幢小品》卷上,“堤利”条,上海大达图书供应社1935年印行本,第92页。

(129)周庆云纂:《南浔志》卷四《河渠》,1922年刻本。

(130)光绪《重修丹阳县志》卷三《水利》,光绪十一年(1885)刊本。

(131)(清)郑元庆:《石柱记笺释》卷四,四库全书本。

(132)(清)张履祥著,陈恒力校释,王达参订:《补农书校释》,第179—180页。

(133)陈恒力编著、王达参校:《补农书研究》,北京:中华书局1958年版,第115页。

(134)参见拙著《明清江南地区的环境变动与社会控制》,上海:上海人民出版社2002年版,第235—286页。

(135)详参[日]森田明《清代水利史》,亚纪书房1974年版,第277页。

(136)(清)陈芳生:《上塘河工议》,载(清)贺长龄、魏源等编《清经世文编》卷一一六《工政二十二》,北京:中华书局1992年影印本。

(137)[日]滨岛敦俊:《姚文灏登场の背景——魏校〈庄渠遗书〉に拠る试论》,载中国水利史研究会编《佐藤博士还历记念·中国水利史论集》,国书刊行会,1981年3月,第249—265页。

(138)[美]吉尔伯特·罗兹曼(Gilbert Rozman)主编,国家社会科学基金“比较现代化”课题组译:《中国的现代化(the Modernization of China)》,南京:江苏人民出版社1998年版,第162页。

(139)详参拙著《太湖平原的环境刻画与城乡变迁(1368—1912)》,上海:上海人民出版社2008年版。

(140)胡雨人编撰:《江浙水利联合会审查员对于太湖局水利工程计划大纲实地调查报告书函》,附顾则范、金树芳等《对于解决太湖水利争执问题意见书》,民国间铅印本。