天津广仁堂医疗机构初探

张 璐

[摘要]至晚到光绪初年,天津几乎没有“施医舍药”功能的慈善组织。不论是官府还是士绅的个人努力都较少介入到公共医疗领域中来。“丁戊奇荒”之后天津广仁堂医疗机构的开办既是对“丁戊奇荒”灾后疫情的应对措施,也是对天津医疗慈善事业的重要补充。天津广仁堂医疗机构仍有很重的慈善色彩,但是医疗功能大大拓展。这些医疗机构主要靠普通士绅所建立、管理以及维系,但是自从这些机构被提议建立以后,就受到官方经常性的管理,并得到官方的资助,官方色彩浓厚,这可能是天津地方性的表现。

[关键词]晚清;天津;慈善;医疗

明清时期,国家公共卫生与医疗策略在东西方呈现出相反的趋势。中国在明代以降,官方医疗体系不断萎缩,到了晚明,国家终止了它为百姓提供健康照顾等福利的传统角色。而与此同时,明清之际私人组织逐渐代替了国家角色。慈善家的私人努力逐渐介入到公共卫生中来,并且最终以施药局或者诊所的形式将善举组织化。这种转变最先发生在长江下游地区(1)。

梁其姿在研究中认为,乾隆时期,医药局这类公共卫生机构就在江南许多镇建立起来,到了晚清不只在长江下游地区普遍有医药局,而是扩展到了全国(2)。余新忠的研究则认为,江南医药局与善堂有十分密切的渊源关系,江南综合性善堂的兴起主要是嘉道以后的特点。同治以后大量专门救疗疾疫的医药局的迅猛增加和善堂救疗功能扩展一道,共同促成了晚清社会疫病救疗事业的发展(3)。

除江南地区以外,目前对其他地区传统医疗救济的研究尚属薄弱。如欲对中国疫病救疗事业作出全面了解,就需要对全国多个地区进行研究以及进行个案深入分析。而天津作为京畿之地,晚清又成为开埠港口以及洋务运动的基地,因此具有显著位置。本文对天津一地的研究试图能够对帝国晚期医疗救济状况作一补充。

据光绪十年(1884)出版的天津风俗志《津门杂记》载,“津郡素称善地,育婴堂,恤嫠有会,惠民善政,无不备举,独于施医一事阙如。”(4)可见,至晚至光绪初年,天津几乎没有“施医舍药”功能的慈善组织(5)。不论是官府还是士绅的个人努力都较少介入到公共医疗领域中来。

而光绪初年是一个转机,光绪三年至五年(1877—1879),直隶、河南、山东、山西、陕西五省遭遇“丁戊奇荒”(6),天津、河间等府属也遭遇这场灾荒。广仁堂医疗机构的开办既是对“丁戊奇荒”灾后疫情的应对措施,也是对天津医疗慈善事业的重要补充。因此对广仁堂医疗机构的研究可以更好地认识晚清国家与社会对疫情的反应状况。现在天津档案馆保存有较完整的广仁堂档案,但是目前对广仁堂的研究都忽略了其中医疗功能的大量记载(7)。本文主要利用这些档案,对其中的医疗功能进行探讨。

一、广仁堂概况

(一)广仁堂建立的历史背景与过程

中泽嗷嗷听惨吟,老谋抚养费艰辛。

仁风籍解斯民愠,暖日能回大地春。

千古穷台兴活计,万间广厦庇流氓。

道山归去应无憾,善果培成证夙因。

这是郑观应的一首《金苕人观察在津创建广仁堂工艺所奉寄》(8),诗中附注:

公同办直赈所存南省解款,禀请直督创建善堂,招抚穷民,各习一艺,实获我心。

这首诗描写的就是广仁堂建立的历史背景。“丁戊奇荒”中,郑观应等一些江南善士通过在南方劝捐获得了一笔资金,然后请求直隶总督建立善堂。

据江苏绅士、原陕西藩司王承基(9)在光绪四年(1878)调查,“河间府署自遭灾歉,卖儿鬻女,无处无之,本年二三月间甚至不必化钱,只须有人领去,聊予啖粥,已觉欢天喜地。维时京都津门开窑,匪徒舟车络绎,无非广收子女”(10)。不仅京津之地卖儿卖女、开办妓院的现象蔚然成风,而且“直省灾区妇女被奸徒乘危略贩,由津沽搭船南来,并有影借营照,捏造婚书,凌逼诱骗,沦入下贱,冤惨莫名”,可见灾害不仅扰乱了北方社会秩序,而且这种影响已经扩展到了江南。王承基认为“欲清外鬻之源,必先筹收恤之法”(11),因此与郑观应、经元善(12)等募捐洋银一万元,禀请直隶总督李鸿章创建善堂招抚贫穷百姓。

光绪四年(1878),李鸿章深感“河间各属被灾最重,待赈户口甚多,人力财力皆有不及”,于是命候选知府李金镛“即于南省劝捐,酌带司事来直助赈”(13)。李金镛是江苏无锡绅士,曾投効淮军。光绪二年(1876)时淮安、徐州大灾,他就与浙江绅士胡光镛募集了十余万金前往赈灾,此为义赈之始。之后李金镛又到直隶、山东赈灾(14)。光绪四年(1878)春,李金镛航海抵津,与太仆寺卿吴大澂(15)、道员盛宣怀(16)分赴灾区办理赈务。在李鸿章委托下,李金镛、吴大澂负责在天津东门外南斜街暂设一堂,收养天津河间两府的遗弃子女和贫苦节妇,此即为广仁堂。名曰“广仁”,取“推广皇仁”之意(17)。盛宣怀负责商议并筹划长久之策,待经费筹集到位,便在西门外太平庄卜地建立新堂。

广仁堂建立初始,主要意图在于收养节妇,《申报》还专门发表评论,对此“保节”之举大加赞赏:

广仁堂者,天津新近创设以收养嫠妇者也。昨读其所刊章程及王前司之禀词,各大宪之批札,与夫李丞之禀请裁定条例,无不井井有条,尽善尽美。自有此堂,而青年妇女均无失节之虞,诚莫大阴功、无疆之善举也。李丞本属干练之员,又以各大宪委以重任,益复感激思奋,以仰体朝廷旌节之至意,各善士保节之苦心,于精明强干之中,寓仁慈恻隐之意,固已虑周思密,毫无遗憾矣。(18)

光绪六年(1880),广仁堂新址竣工,共盖有房屋280余间,收养750多人,每年赈粮300石(19)。仲冬二十二日,南斜街旧堂收留之妇幼迁往西门外新堂之中,《申报》对那天的搬迁情景有详细报道:

堂中各所人等陆续而行,进东门出西门,鱼贯整齐咸循规范,先是蒙养所生徒三十名,次则工艺所,幼童十余名,继又慈幼所幼孩一百余名,后一董士押送其节妇幼女均坐车计数十余乘,人共一百余名,车声辚辚,道旁观者如堵墙,而廉幕密遮无从窥见,即此规模严肃,想见当事者经理之善、教导之周也。(20)

从报道中可知当时搬迁的人数大约有240多名,其中蒙养所、工艺所、慈幼所幼童(男孩)大约140多名,节妇幼女则坐车而行,大约有100多名。男孩数量占大多数,而节妇数量只占有小部分,似乎“全节堂”的名称已不能涵盖广仁堂的实质功能。

(二)广仁堂的组织形态与功能

新建广仁堂分中、左、右三院,中院建屋三十间,为客堂、账房、管事房、仓房、卧房、厨房等项之用,左院建男号舍五十间,分别是慈养所、蒙养所、力田所、工艺所,右院建女号舍五十间,为敬节所,此外仍留出余地,以备添造房屋。围墙外购置一二十亩之地,为力田所(21)。广仁堂地处西门外,“虽靠城垣而地极僻静,四无居人,凡学艺者实可专心致志。”(22)

广仁堂内分设六所。一是慈幼所,所内收养男孩,男孩在进堂后先洗澡、治病,然后再分拨到各所。二是蒙养所,其内分仁、义、礼、智四斋,另有一塾,专门用来培植人才,四斋中有聪敏而且好学者可以随时进入塾中学习。三是工艺所,选择没有能力耕地或者读书之人,到工艺所中学习编藤、织席、刻字、印书,等到成年以后,可以出堂自谋生路。四是力田所,在堂左右购置田地,种植木棉、稻黍、菜蔬,可以贴补堂用。五是敬节所,收养青年妇女以及无依幼女,并让她们劳作,幼女长大之后为之择配。六是戒烟所,专门聘请良医妥置方药,治疗鸦片瘾病,使吸食者有自新之路(23)。据李鸿章奏折中称,光绪八年(1882)“戒烟除瘾者亦有二千余人,实于风俗人心大有裨助。”(24)

广仁堂大纲规定,将男孩分为不同资质,分别因材施教。上等资质的,在义学学习诗书。中等资质的,学习宋字印刷,或者理发,裁缝。下等资质的,由浙江老农任教,学习桑、棉、蔬、稻以及区田、代田等种法,农闲时凿井以便旱年灌溉。妇女则纺纱织布(25)。

我们通过广仁堂的设置和大纲可以看出,其将更多的机会和资源分配给了男童。广仁堂收养的男童数量也超过节妇和幼女数量的总和。罗芙云对此分析道,广仁堂实质上更加重视对男童的教育,因此做了更多的努力将男童纳入他们的培养之中。而这种做法的背后体现了广仁堂建立者们的理念,即他们试图在围墙之内创建一个儒家社会的理想模型(26)。梁其姿对此问题分析得更为深入。她指出明清善堂之诉求并非单纯要解决社会的贫人问题,事实上它们也并不能解决这些问题,而是借着施善去尝试重整社会秩序,重点特别在社会身份等级的重新界定,比如通过强化贞节观念来维护儒生阶层的社会地位(27)。广仁堂将男女区别对待,各有分工,又将男童分作不同等级进行教育,上等资质的学习诗书,这正是在形塑一种社会身份和社会等级,体现了儒家文化的价值观。

从广仁堂建立的背景来看,它出现于“丁戊奇荒”之后,灾害导致大面积的严重贫困,进而导致人口买卖、妓院林立等一系列社会问题,广仁堂也正是为解决这些社会失序问题而建立。当时有士绅作诗云:“循名定使皇仁广,匡俗先将正教扶”(28)。所谓“先将正教扶”,或许就是想要赋予广仁堂维护社会正统礼教这样一种社会职责。

现在我们也可以理解郑观应诗中所说“千古穷台兴活计,万间广厦庇流氓”,这当然表达了士大夫们强烈的社会责任感,另一方面也反映出他们试图养民的理念,即善堂不仅要“庇流氓”,而且要“兴活计”,即让所收养者学习各种谋生技能。

广仁堂作为一所综合性善堂,其他功能,如夏天施药、冬天施衣、掩骨施米等等都陆续举行。对于广仁堂的功能,其设计者认为,在天津已有的各项善举中,赡老有育黎堂,抚养婴孩有育婴堂,隆冬施粥有官厂以及馍馍等厂,惜字有永善局,因此这些功能“本堂均可不必过问,果能经费宽裕,再议将孤寡教养事宜量为扩充,仍不必再添名目,以至博而不精”(29)。可见,广仁堂各项业务的开办,是在考虑当时天津已有的慈善事业状况基础之上的,重点发展几项功能,从而避免“博而不精”。

大灾之后必有大疫。“丁戊奇荒”也造成瘟疫的大面积流行。光绪四年(1878)六月二十日李鸿章奏称:“直境入夏以后,瘟疫盛行,省城一带为尤甚。保定城乡粥厂、粥会在事官绅纷纷病故,天津等处亦有办赈疾殁之员”(30)。可见天津疫情也相当严重。在瘟疫流行,天津又缺乏疫病救疗机构的情况下,广仁堂陆续开办了施医局和养病所,以救济无力医治的贫民。

二、广仁堂施医局

(一)施医局的建立与实效

广仁堂施医局创设于光绪七年(1881)。这年五月,任广仁堂总董的天津候补州同杨培照会盛宣怀(时任直隶题补道、总理筹赈局、兼办广仁堂事务),称“每年时届夏秋,闾阎每易生病,而贫民医治维艰,尤堪悯恻”,于是在东门外南斜街广仁堂旧址设立广仁堂施医处,自五月十七日开局起至闰七月十七日为止,以百日为度,疗治温症、痢疾及瘫疽等症。聘请任丘县廪生李沐仁到施医处,每天上七点钟至十点钟,下午三点钟至六点钟,凡是本城贫民,准其到施医处挂号,按次序诊脉医治,如果患“险症”,则准其提前取号,完全免费治疗,不取分文酬谢,并且免费给片药剂及丸散膏丹。该廪生由广仁堂捐送薪水津平银一百两(31)。光绪十年(1884),因南斜街房屋狭窄,城西广仁堂养病所房屋盖成,便移至西南门外养病所开办,以期就近兼顾,一举两得。而且天津西南角贫民较多,施医局从东北移到西南更为妥当,仍旧于五月初一日起医药兼施,以百日为度(32)。

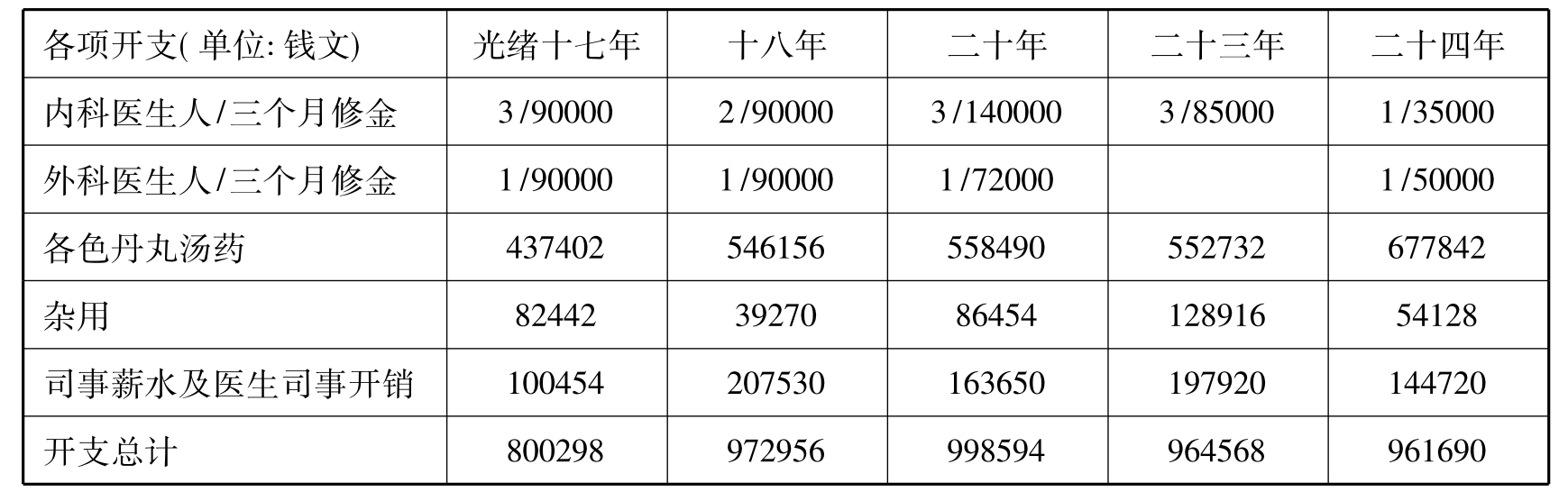

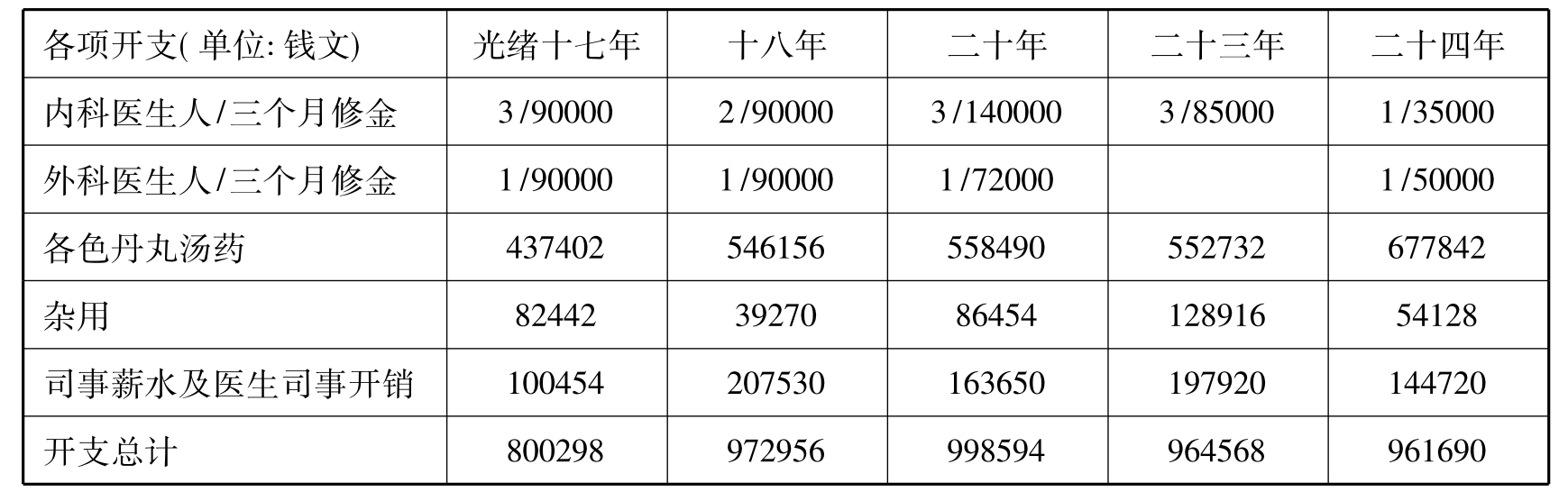

表1 施医局光绪十七年到光绪二十四年(1891—1898)支出各项

资料来源:广仁堂卷宗130-28《光绪六年筹设施药局卷(善书施药材附)》

通过表一我们可以看出施医局医药兼施,聘请内外两科医生,内科医生通常为3人,外科医生为1人,另外配有内外科帮忙及司事若干人,司事负责后勤工作。外科医生的报酬是内科医生的数倍,但是这一差距在减小[光绪十七年(1891)是三倍,但是到光绪二十四年(1898)已经不到两倍]。从光绪十七年到光绪二十年(1891—1894),各色丹丸汤药的支出呈现稳中有增趋势。

救治贫民的具体数目档案中有所记载。据广仁堂施药局的报告,光绪七、八两年(1881、1882)救治贫民26000余名。光绪九年(1883),春夏之交燥热异常,后又经霖雨过凉,因而霍乱疟痢诸症兼作,继而水灾灾户贫而兼病,情状堪忧,幸好早先已经采取一些预防措施,又得以及时救济,截至八月十一日疫情已经得到缓解。在这百日之内共治病人11300余名(33)。

施医局为保证此医疗救助的实际效果,非常重视医生的选择。直隶筹赈总局叮嘱道:“施医全在医生,得人方能使贫病交加者得收着手成春之效,查有在津应补之同知纽丞承笈,吴丞鸣皋精于方脉,又有两淮候补盐大使军师差天津行医之娄恩博精于外科,除由本局分别札谕饬,即赴施医局认真施治,以期各副其实。”(34)筹赈总局在聘请医生上的推荐以及监管对施医局的实效也起到了一定作用。

(二)施医局的经营

施医局设立之始,杨培以施医药局添设施汤药为由,向直隶练饷总局禀请筹拨银五六百两,练饷总局同意在筹赈余款项下拨湘平银四百两归施药局支用(35)。但是到了光绪十二年(1886),筹赈总局只拨银二百两,并且声明“如有不敷,由该董自行募捐”(36)。由于施医局为慈善机构,收入来源只能靠官府和民间的支援,当总董有能力筹集到较多的民间善款时,机构的经营尚可运转自如,但是当总董没有能力募捐时,就只能靠筹赈总局有限的拨款,施医局的经营因而步履维艰。

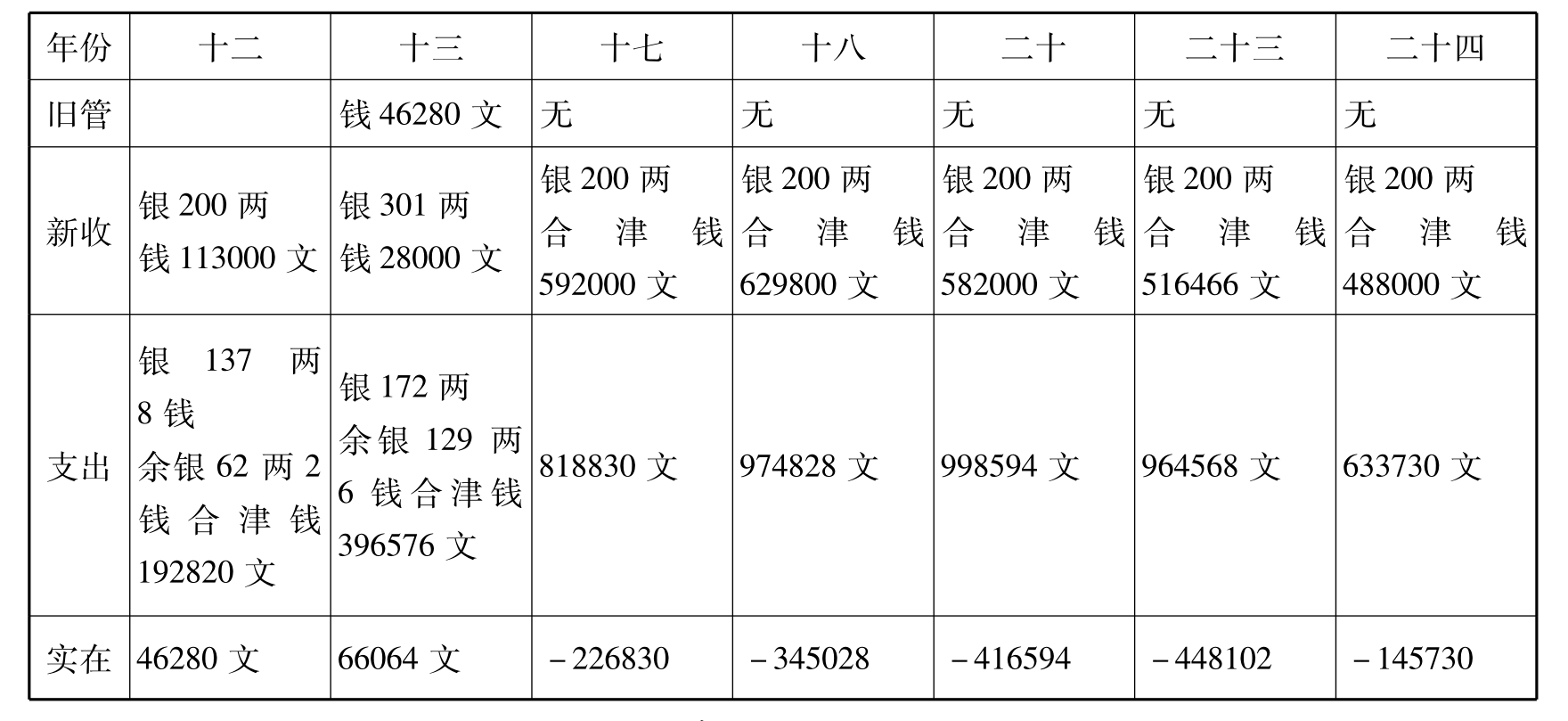

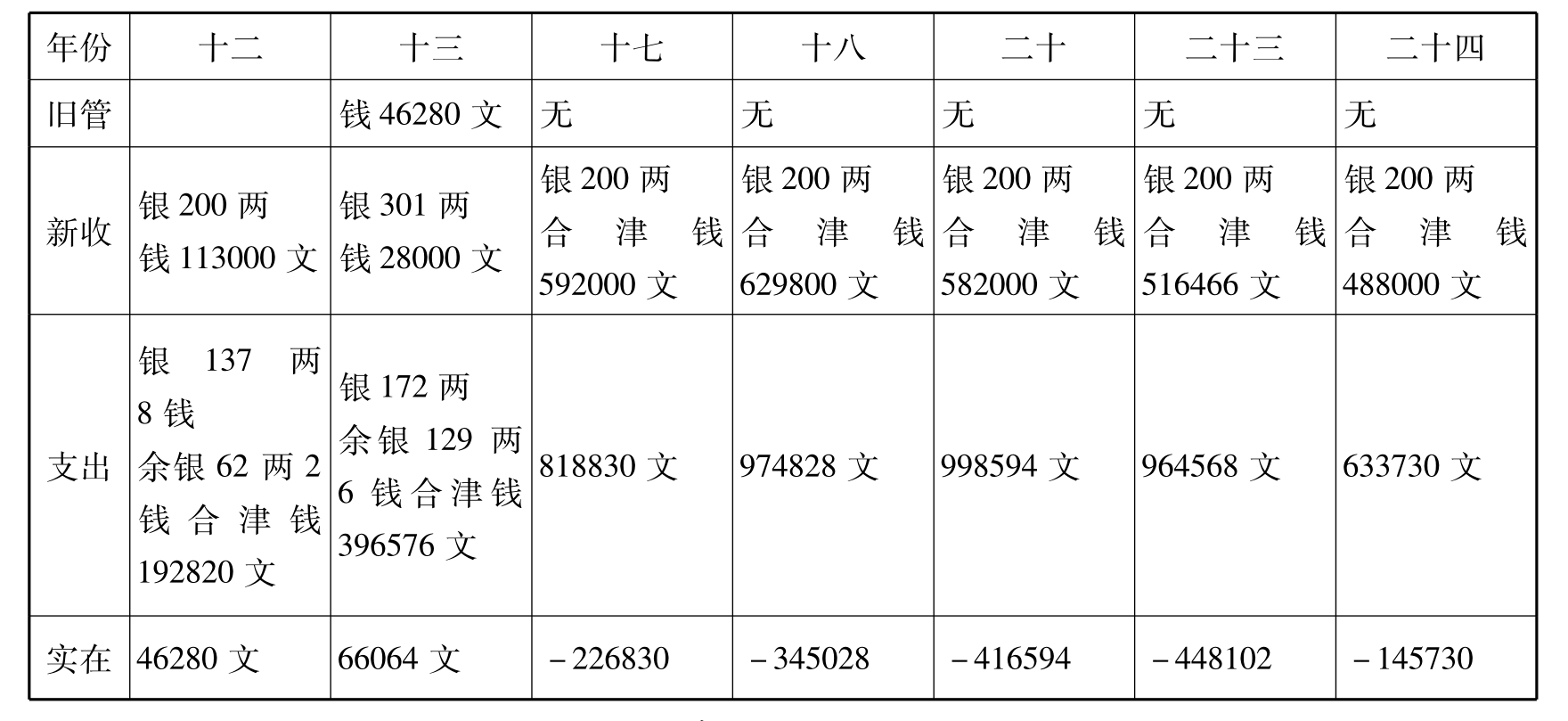

表2 施医局光绪十二年到光绪二十四年收支情况

注:光绪十七年到二十四年(1891—1898)单位为钱文

光绪十二年(1886)到光绪二十四年(1898)间各年收支账目如表二所列。光绪十二年(1886)和光绪十三年(1887)的支出都在200两以下,且有盈余,这样算是比较健全的财政。但是光绪十七年(1891)以后,收入只有筹赈局每年拨发的200两银子(表格中折算成钱,因银与钱每年的比价不同所以数目有浮动),支出却都保持在200两以上,每年都出现较大赤字。但是施医局仍旧能够维持下去,主要是由于这个亏空最终还是由筹赈总局来填平。

例如光绪十七年(1891)出现财政赤字226830文,侯铭烈上禀筹赈总局,请求将此不敷津钱“如数补领,则负项可以清理而亦免赔累矣。再此项善举所费不钜,而贫民沾惠甚尔,所领二百两实不足以敷局用。窃见宪台仁慈恻怛,办工放赈,无非轸念民艰,不论事事钜细,费之多寡,以穷黎及所为要,施医细事也,用费少而见功多,至宪局每年费百金无伤大体,在施医局添此百金,可以始终其事无待踌躇。”(37)或许筹赈总局意识到施医局医疗救助的功能不可或缺,确实为穷黎所需,因而为施医局填补了亏空,使它能够继续经营下去。以后几年接连赤字,都由侯铭烈禀请筹赈总局添补,而筹赈总局也都批准。

三、广仁堂养病所

(一)养病所的创建与实效

光绪十年(1884)初,广仁堂总董杨培在天津创设了恤产保婴局,后“因津郡被水成灾,贫民患病甚多”,又禀请直隶总督李鸿章创建养病所,用来“医治无告贫民”。养病所建成,但是资金短缺,于是杨培向筹赈总局、海关道、长芦盐运司、天津府等各衙门筹款(38)。

杨培建立养病所可谓良苦用心,但是实际医疗效果却不尽如人意,养病所内“庸医”问题严重。直隶筹赈总局在给杨培请求筹拨养病院常年经费的批示中指责道:“西门外养病院死人甚多,庸医杀人甚为可虑”,并让杨培将如何选择良医的办法“谨拟禀呈”(39)。不仅养病所“庸医杀人”的问题严重,保婴局同样情况堪忧。光绪二十一年(1895)九月十六日,任海关道宪的盛宣怀给广仁堂批文中说:“前见保婴局月报册夭伤甚多,有某医诊治十八人,效者三人,不效而殇者十五人,虽属会逢其适,经理者恐不得辞其咎矣”,“认真管理以重人命是为至要”,“迅将保婴局内所请医士是何姓名,查询明确,据实禀复,以凭核办,嗣后,遇有保婴养病两局事务,必须细心认真经理,勿稍疏懈,切切。”(40)可见当时医疗机构最重要的问题是医生的聘请。而造成医疗慈善机构“庸医杀人”现象严重的原因,恐怕在于有经验有实力的医生之“难请”,他们或者有自己的诊所,或者以个人名义行医,同样可以对穷人施医施药,名利双收。而养病所提供的薪酬有限,愿意到养病所行医的医生只能是那些经验不足,或者没有实力开办自己诊所的医生。又由于是慈善机构,并不是个人诊所,勤奋与否并不能带来个人利益的消减,这在一定程度上也造成了医生不尽心尽力的结果。

但是尽管如此,百姓在一定程度上还是依赖养病所等善堂提供的医疗救助。据档案载,除了服药而仍不见起色者,养病所每年大概医愈数千名患者(41)。庚子之乱以后养病所,育黎堂等善堂不能如前收治病人,还遭到了投诉。光绪三十一年(1905)五月初二日,天津西关一带的几家客栈联名向天津县上禀(42):

切身等均在西关一带开设小店生意,每有住店客人,只取店钱二十文。自前天津未经肇乱已先,如遇外来孤行客人住店有病,系身等抬送养病所、育黎堂两处收留,调治病人,望好还家,无不感激颂德,恩同再造。不料于乱后,身等店再遇有孤客患病,送去一概不收,不知是何缘故,身等亦不敢强为……店客病轻尚可调治,倘若病重,实在不敢主持医药,一经耽误,难免不死于他乡。奈身等开设小店,均系无力之家,善举出自仁慈所赐,为此,公同叩乞恩准,垂怜俯赐,移知局所,照旧接济病人,以便调治,保全性命而得还家,实为得便等情。

天津县对此做出批示,移会养病所“照庚子以前旧章办理,望速施行”。据考察,历史上天津西关一带是城市边缘群体(或者说社会下层群众)所聚居的地方(43),“均系无力之家”,医疗资源相对缺乏,因此慈善性质的医疗救助在这里就显得尤为重要。从上文中可以看出民众已经对其产生依赖,医疗慈善机构在这里成为贫民生命健康的重要保障。庚子之乱之后养病所、育黎堂不能如前接济病人,可见战乱对医疗慈善机构的正常经营也造成极大影响,同时对正常的社会秩序造成极大破坏。民众在这场社会失序中不得不向官府求助,希冀以官府的权威促使医疗慈善机构恢复对贫弱之民的医疗救助,进而恢复战乱之前的社会秩序。

(二)养病所的经营及其归并广仁堂

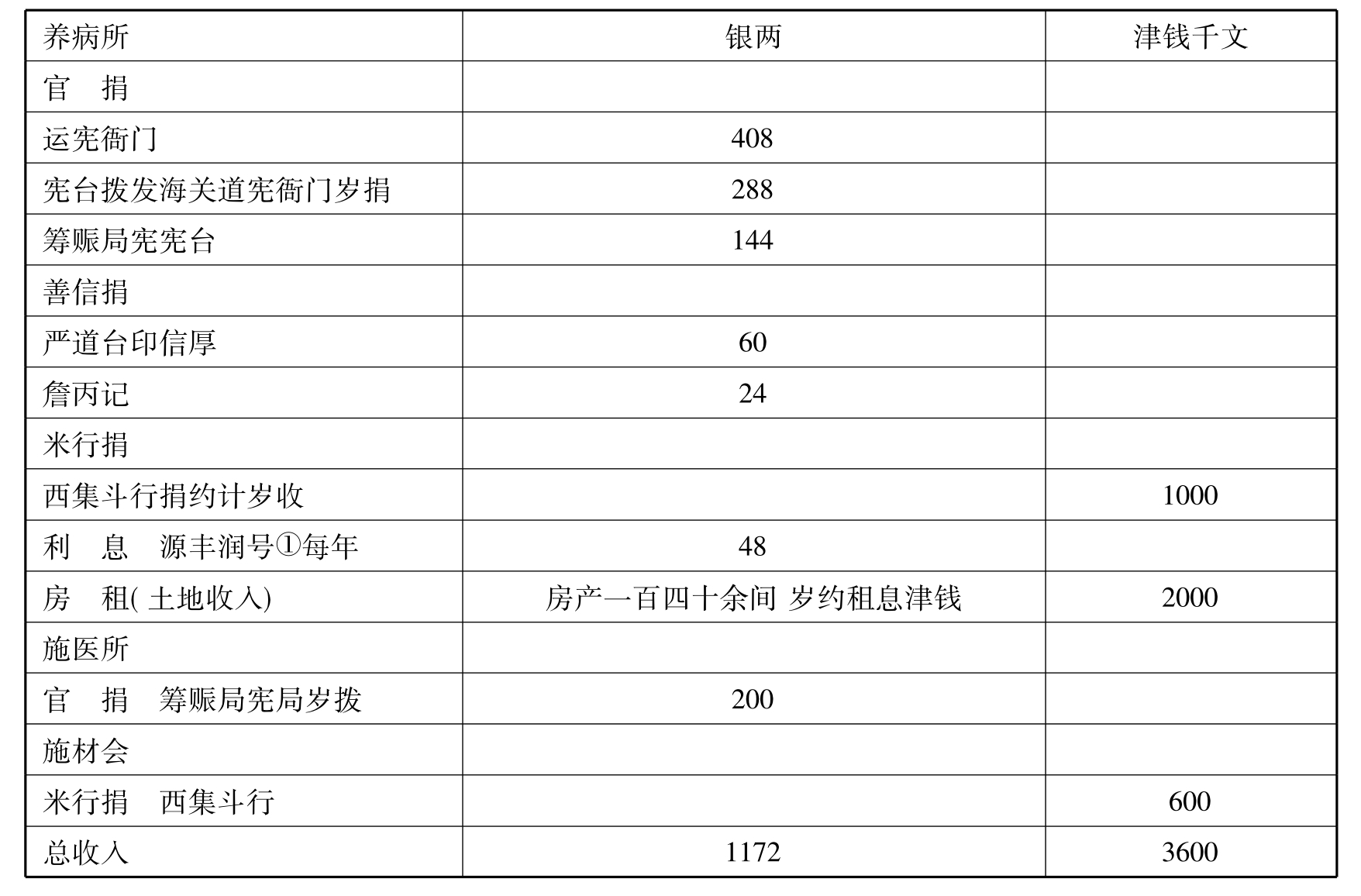

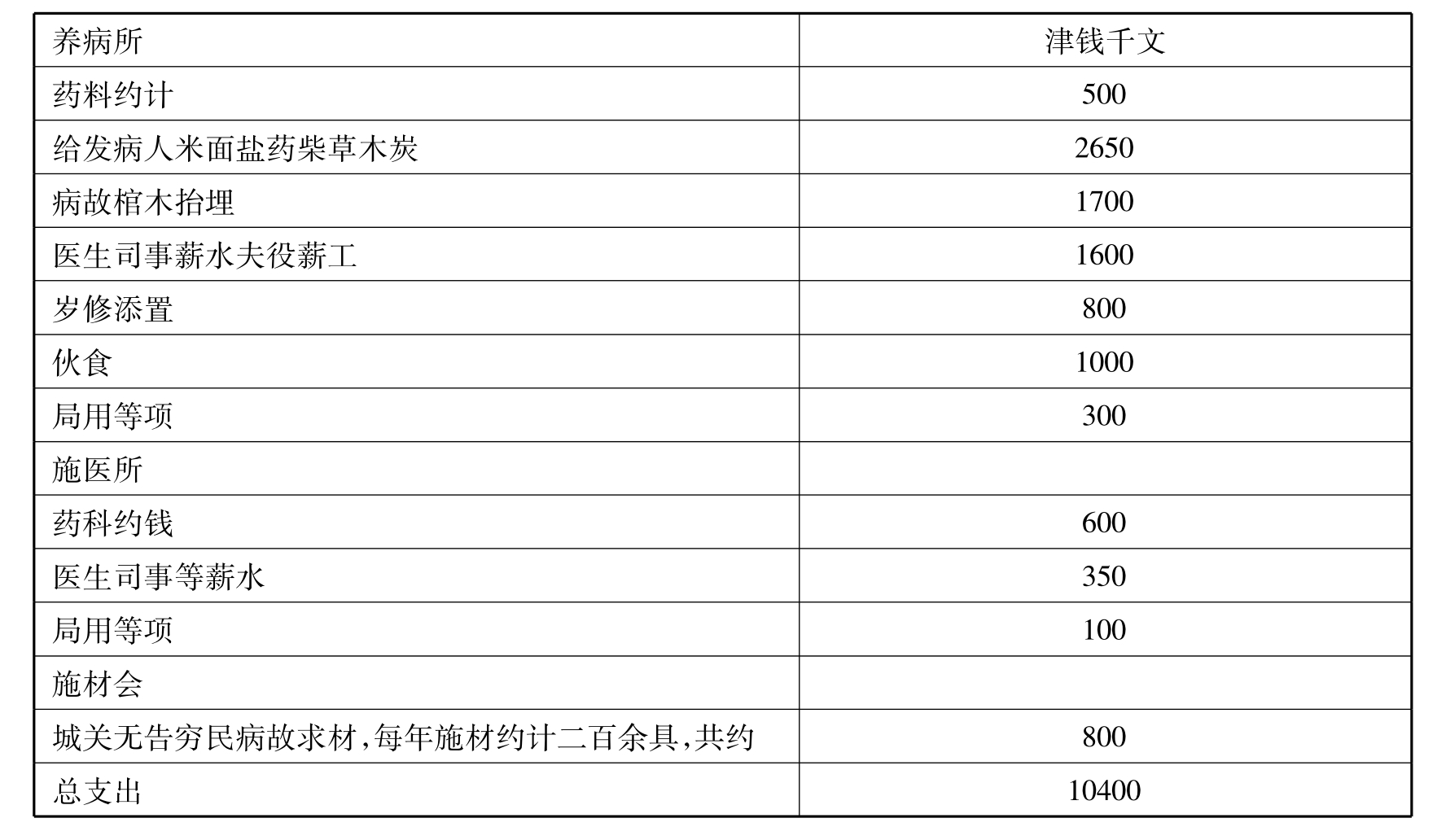

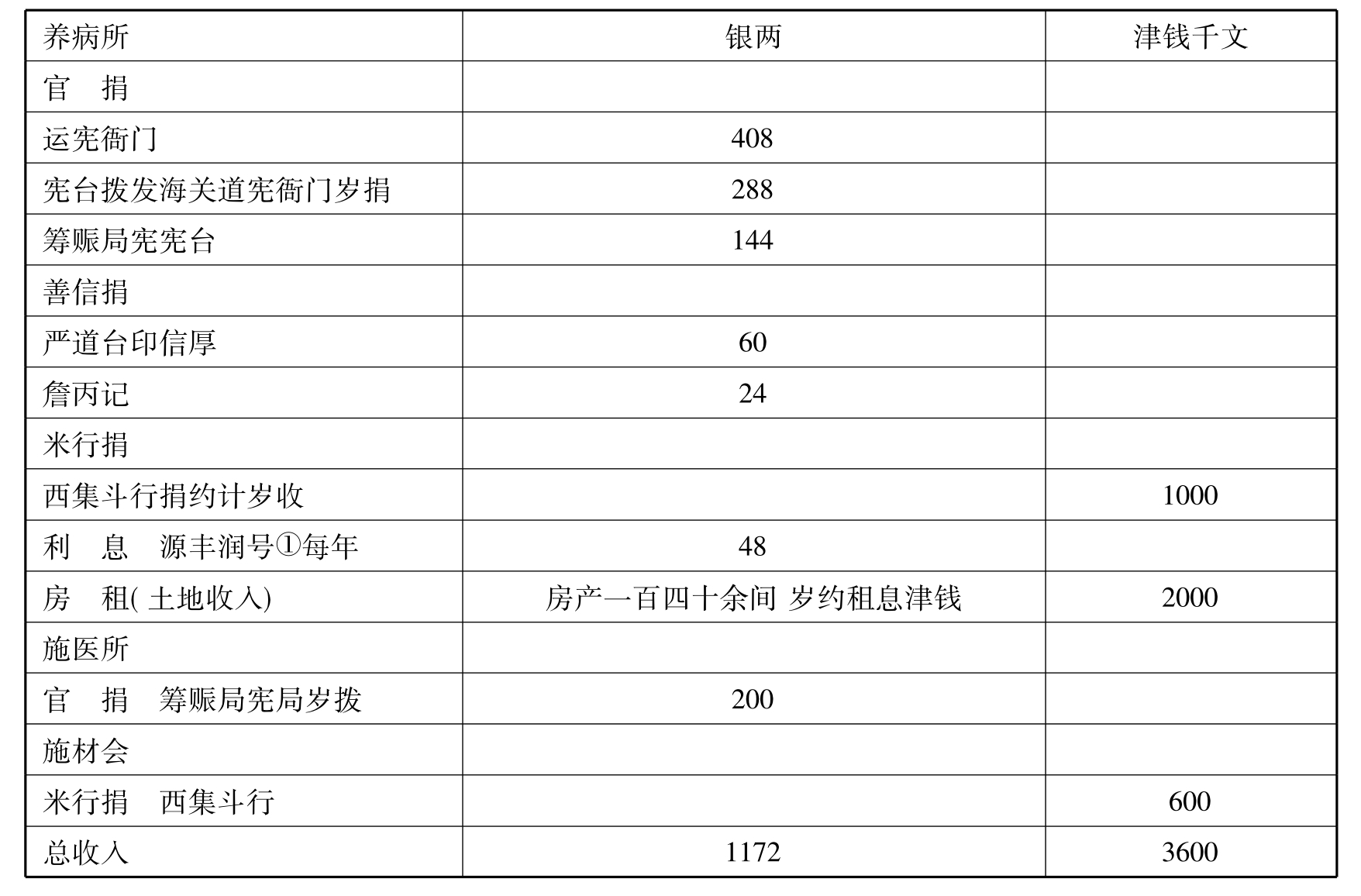

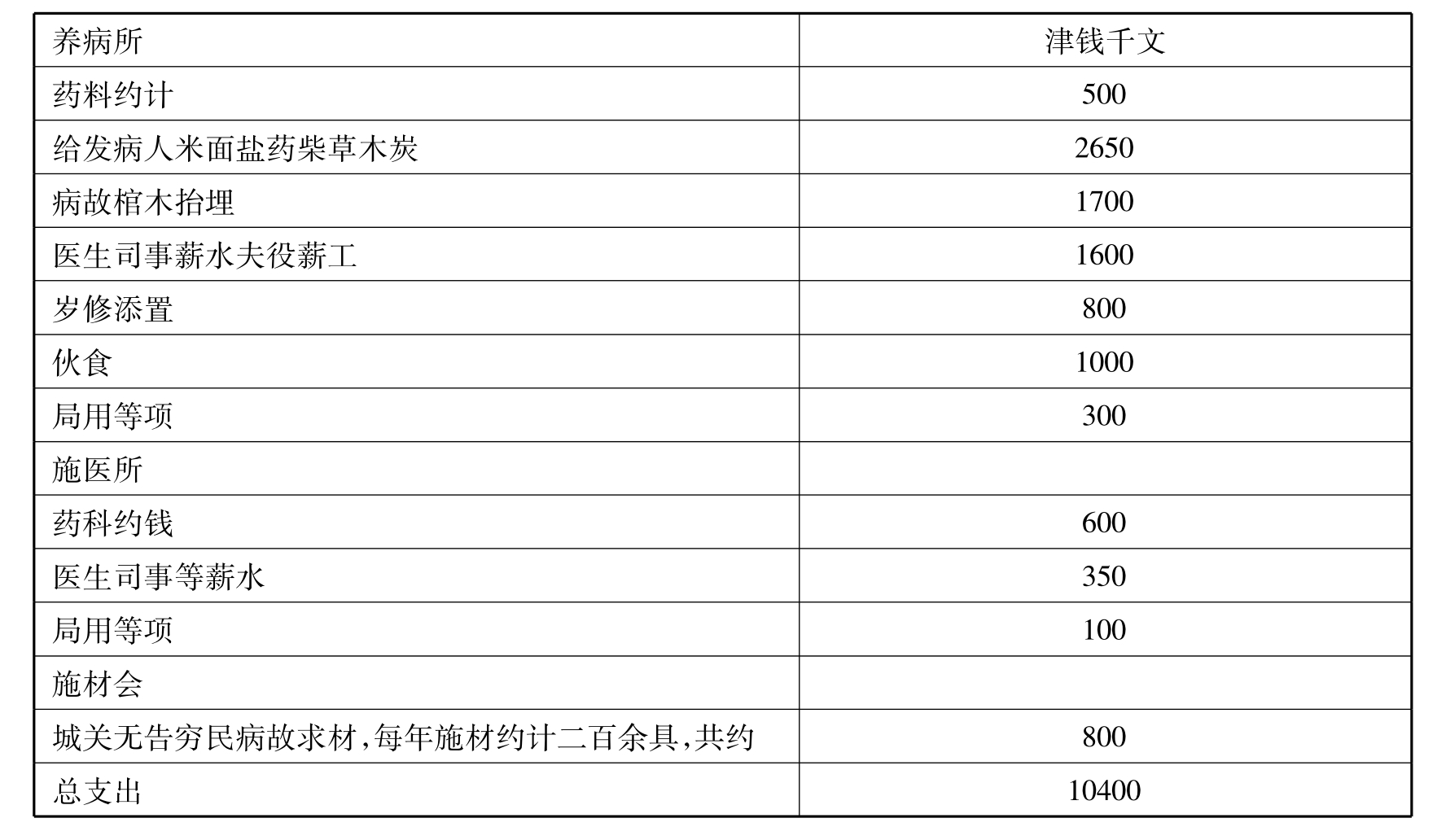

养病所刚刚创立时,是“竭蹙创成”,资金来源不足,没有生息款项,仅仅依靠各衙门每月捐八十余金,粮行斗捐约三十金,病所房屋租息五十余金,但是平均每月须用银二百余金,“以入抵出,不敷甚钜”(44)。因此杨培必须随时募捐补足差额。光绪十七年(1891),杨培病故,保婴局、养病所两处事宜即由筹赈总局委派给广仁堂董事候补县丞侯铭烈经营,又因养病所事务繁琐,添用盐大使褚浚共同管理,每月拨给薪水银十二两作为办公之资(45)。以下(表3、表4)是养病所归并广仁堂之前向筹赈总局等衙门呈报的常年收支款项(46)。养病所成立后,原有的施医局便搬入养病所,每年施医药的收支账目也与养病所账目一起开列呈报。收入项中善信捐是指以个人或商铺名义进行的捐赠。

表3 施医局归入养病堂后收入

①上海金融业支柱之一,在天津设有分号。

表4 施医局归入养病堂后支出

因每年银钱比价不同,按照表二中光绪二十年(1894)200两银折算成钱582000文的比例,将收入项中1172两银折算成钱3410520文,减去总支出项的10400千文,得到赤字约钱3389480文,可见维持养病所经营的困难。

光绪二十一年(1895)四月初三、初四等日突发暴风雨,养病所出租土房坍塌将近一半,因此不仅入夏以后租息减少,反而增添了大笔修葺费用,一切土木砖灰工匠经费都由侯铭烈四处挪借。“病所经费入者愈少出者愈多,左右支绌,异常棘手”。入秋后天气渐寒,病民增多,为了维持养病所的经营,侯铭烈与褚浚禀请筹赈总局将养病所归并广仁堂办理。“以资挹注而期久远”(47)。

筹赈总局批示道:

养病所以及施材施医,惟恃各大宪月捐每年收银一千一百两,又善捐银七十二两,斗店津贴捐及房产租息每年津钱三千六百余千文,为数诚属无多。若拟认真办理,实在经费不敷,现既奉饬归并,自应一律归入广仁堂经理,拟于[光绪二十一年(1895)]十月初一日起,一切应办事宜及银钱账目俱归(广仁)堂中接办,按月报销。惟养病局本有公所病房计十号共二十间,病民到所就养,多寡不能预定,且向章发给米粮,由各所伙夫代其自便煮食,堂中虽有房屋可以安置,而东西号舍居住节妇蒙童等项数百人,诚为重地,火烛疫气在在堪虞,若非独居一院,恐非尽善尽美之道。拟将病民仍旧暂留养病所居住,由原派夫役照常料理,其医生司事人等亦住病所,随时看视,需用伙食按人定数,由病所另雇厨夫做食,并仍由侯县丞等常川住所照料,如此办理似无顾虑,至两处事宜,保婴重在出外察看,养病重在对症医治,自应认真合同经理,随时查度情形,如有应行更章之处再行禀陈……(48)

虽然批示中说明养病所银钱账目都归广仁堂办理,但是养病所的收支核算并没有和广仁堂其他业务的收支核算归并一起,而是由养病所管理者核实,报明堂中总董,由总董专列养病所一项账目,月清月款。然后广仁堂董事再将养病所每年所收捐款租息以及养治病民经费等项,以及每年夏天兼办施医,常年施材会等项的收支账目开折,呈报各衙门(49)。可见养病所归并广仁堂后,收支账目是单独核算的。从档案中看,每年的四柱清册要由总董交由各衙门批示,包括治理天津府知府、海防兵备道、直隶分巡天津河间处地方兵备道、督办治理筹赈总局、长芦盐运司等(50)。

养病所的收入来源有以下几项:

官府:灾荒期间朝廷赈灾所发,例如光绪十年(1884)七月至十二年(1886)六月朝廷发津郡恤产保婴养病所经费银五百十两七分二厘(51)。固定收入有:盐运使司每月捐银二十四两,海关道司库每月拨银二十四两,筹赈总局每月给银十二两。

另外,董事为了应付开支,要经常筹措资金,需要官府额外拨款,例如某次在杨培的请求下,盐运使司“按月加拨津钱平银十两以资接济”(52)。但并不是有求必应,例如筹赈总局在给侯铭烈的一次请求后答复道:“查该所经费不敷虽系实情,惟局库现无闲款可筹,该所本系地方义举,应由该员自行设法劝募,如有不敷,再行禀请由局酌给津贴。”(53)

善信捐:如广仁堂档案载绅士杨云章“家非巨资,遽肯慨助千金,足见好善”(54)。

米行捐:从档案中可以清楚地看到天津府控制着米行捐的拨用。光绪十年(1884)年底,天津府知府汪守正向总督申报,因津郡广仁堂劝捐行善用项较繁,又添设保产恤婺会经费更无所出,因此抽收斗用作为经费。当时有五家斗行的惯例是每粮一石,抽用钱六十文,官府劝令该斗行自光绪十一年(1885)正月初一日起从中抽出京钱五文。另外两家斗行的惯例是每粮一石,抽斗用银二分,官府令从中抽捐银四毫。所抽银钱“应得牙用内抽交,不得另向买主籍词增用”(55)。

发商生息:光绪十年(1884)盛宣怀向时任总督王文韶申请,在海关道司库各项善举款内提银一万两,发交上海华盛机器纺织厂,常年按六厘生息,作为养病所经费(56)。另外还有源丰润号的利息。善款将养病所与新兴工业和金融业联系起来。上海华盛机器纺织厂是现代大机器时代的产物,源丰润号虽然是传统金融机构,但势必与新的经济行为发生紧密联系。因此,养病所的历史意义便不仅仅是救病治人的传统意义,还参与了近代经济发展的新模式(57)。

通过计算捐款数目的比重,养病所的官捐占到了70%,其他各项总共才30%,而施医局的收入完全靠筹赈总局拨给,可见官营的色彩很浓重。

四、广仁堂开设“女医学堂”

光绪三十二年(1906),广仁堂在广东绅士麦信坚的倡立下开办女医学堂。麦信坚曾于光绪二十二年(1896)被李鸿章选中随同赴欧洲考察,据李鸿章所称,时任直隶试用县丞的麦信坚“深通西学”、“熟谙西国语言文字”(58)。回国以后,麦信坚于光绪三十二年(1906)二月向时任直隶总督袁世凯提出建立女医学堂、教授妇科的设想:

教育之普及在乎人无不学,方今提倡新学输入文明,上下竞以改良政俗为宗旨,而独于妇科接生之法迄未讲求,及其流弊所在,将益使民族微弱,社会悉蒙其影响……接生之优劣得失,关于孕妇之安康,与儿童之发育,为强种兴国之最初起点。

泰西各国女医学堂莫不有妊娠专科,设标本以供揣摩,自受孕以迄足至型模毕具,学者研究体验,灼见真知,然后出而行术方有把握,盖其事视医药为尤难,其害较疾病为尤烈,自不能不盍加慎重。乃我国素会此学,竞以生死之机托诸不学村妇之手,任其鲁莽从事,故难产之症误于稳婆者十之八九,譬诸修表之匠不知表中之轮齿,演炮之弁不明炮体之机栝,鲜不经燥偾事甚且未谙腠理,擅用刀割伤生不辨缓急,动辄虚言恫吓,大则戕人之命,小则诈人之财,其罪何胜擢发助华,而两获安全。而小儿堕地之初,关系甚重,往往接生不得其法,致令发育迟钝,酿成疾病根源,因而体弱者有之,夭促者有之,若不加意改良,而欲使人人体质强壮具有国民之资格,生成尚武之精神,必不可得,故欲养成完全之国民,应以设立女医学堂讲求收接之术为肇端之第一要义。(59)

麦信坚将妇科学与民族主义联系起来,在民族主义思想笼罩之下,优生学也被赋予政治意义。接生问题的重大意义,在于它关系到“强种兴国”的最初起点,个人身体的强壮隐喻为国体的强壮。他指出中国不讲究接生之法的种种流弊,最重要的是从国民的初始阶段就酿下了“体弱”的种子,国民“体弱”就会造成民族日益微弱的严重后果。并且“体弱”便不具有“国民之资格”,所谓“完全之国民”,应当具有强壮的体质,应当具有“尚武之精神”。因此要想培养现代之国民,设立女医学堂,教授接生之术乃是“肇端之第一要义”。

麦信坚的思想其实反映了19世纪末、20世纪初知识分子的普遍心态。如果说19世纪的亚洲人以被视为此等民族为耻,社会精英则多从学习西方科学、医学中重新肯定自我,以求获得一种世界公民的身份,摆脱被殖民者的自卑(60)。麦信坚的例子表明社会精英不仅自己接受西方知识,更重要的是向大众积极普及西方科学与医学,使全体人民获得世界公民的身份,成为以西方国家为参照系的“完全之国民”,摆脱民族孱弱的自卑感。

至于女医学堂的学生来源问题,他认为:

独是开办之初,若尽招未笄女生,则数年以及始能卒业,缓实不足以济急,其难一;女生嫁及养一夫家富足则未必复理旧业,诚恐良法美意或将废于半途,其难二;华族女子多以跬步不出闺门为主义,夫家即不素封,又谁肯以年轻少妇深夜侍人临蓐,其难三;且女与妇不同,妇科而以室女专习亦有隔膜不能融贯治病,其难四;今若专招贫妇,则妇人有主中馈之义务,而又扶养儿女,料理家务安能专心于学堂之中,其难五;因其难而筹其易,莫若将广仁堂变通办理,以收事半功倍之效。(61)

麦信坚列出了招收学生的五个困难之处:培训未笄女生时间太长,不能济急;一旦嫁人则或许半途而废;室女学习妇科恐有隔膜;富家之妇女受礼教束缚;贫家之妇女则家务繁忙。由于这种种考虑,麦信坚考虑到广仁堂中节妇:

查广仁堂收养节妇,洵为功德之林,第是徒养其生,转致终身废弃,何如兼教以学,俾得谋生有资。以彼罪犯身罹咎庆,尚设习艺之所,以为其自新糊口之计,而于节烈之妇,转有养而无教,亦非我宪台教育普及之意。拟请将广仁堂基址,添设女医学堂,分别门类,祥定课程,而尤注重于接生一科,专授堂中节妇。节妇既无儿女,复无家劳,自能专心学习。如不足额,则招堂外并外州县贫寒节妇及女生报名肄业,候其学成,给以文凭,出而应世。并于堂中另设接待室,凡贫寒孕妇,准于足月时来堂分娩,由女医生随时调护。盖贫寒之户,多无妯娌,而夫男又出外营生,一朝临盆,不但孤苦无依,更恐酿成意外。如此办理,即可保全生命。且学生于此一月间,随时看护,随时体验,则可大增阅历,一举而数善备焉。(62)

节妇由于没有家庭所累,也没有以上那几点困难的顾虑,因而成为学习妇科的理想人选。至于老师来源,麦信坚也作了考虑:

惟中国既无其学,师从何来?男医又不便教授。查法租界原有女医院,院长王郝氏,美国人,医理详明,且通华语,官绅每多延诊,月由支应局津贴经费百金,诚使并入学堂,延为教习,实属两得。至经费不足,则劝捐妇女,以为倡助,盖于切己公益之组,必能踊跃输将,然后切实筹办,逐渐改良,则达生福幼,实足立强种兴国之基。(63)

麦信坚所建议的教育模式实是一种速成教育模式,他认为在广仁堂开办女医学堂最能够“济急”,这也反映了当时知识分子谋求强国的迫切心理。麦信坚向直隶总督袁世凯提出建议后,袁世凯将此事交与长芦都转盐运使陆嘉谷和天津道周学熙办理,二者又同时兼任广仁堂总办。他们与广仁堂董事们筹划后回复到:

拟于广仁堂内量腾西偏房屋一院三间者为试办女医学堂之所(讲堂、宿舍、事务室、休憩室,似至少须用四层院,究竟能否匀拨,尚须熟商)。如果学徒众多,再行酌量扩充,俟学有端倪,再添设接待室,俾其临症体验。至开办经费、购置各种器具药料、暨常年茶饭书籍纸笔等费,以及外来学徒住宿房舍,凡此数端,筹划尚无甚难,所难者挑选学徒耳。查现在广仁堂节妇五十余人,除年老有疾者二十余人外,其余三四十人目不识丁,教授殊万难施,且医理精微,似须资质灵敏,心气和平者,乃为合格,诸节妇能合格者甚属寥寥,况风气不开,彼等不自知程度不够,而反视收生为下流稳婆之事,不屑于学。虽强迫之,而心志不专,亦难期成就。今如设立学堂,计惟有如麦道所拟不能足额,则行文附近各州县选送年在四十岁以内,粗通文字,心细品端之节妇,并招考堂外女生,前来肄习,统以二十,不名为额,以三年毕业。医道与工艺不同,宁少取以求精,毋滥取以充数。然于其异日得心应手,确有把握,成一专家之业,则仍不敢必,该中国妇女文学程度本来极浅,似不能数年内即遽造精微,大约毕业以后,较诸村妇稳婆微有见解,不至鲁莽误事耳。(64)

广仁堂总董们的回复似乎是对麦信坚提议的讽刺。被麦信坚认为的最合适学生人选的广仁堂节妇大半数都目不识丁,而且由于“风气不开”,节妇们“反视收生为下流稳婆之事,不屑于学”。社会精英认为接生是“强种兴国”的肇始之基,与妇女群体认为接生是低俗污秽之事,仿佛形成了悖论。这也反映了知识分子希冀通过普及西方现代科学以图强国的理想,与中国社会现状、传统思想、社会风俗之间存在不小的落差与脱节。妇科学在中国妇女群体中普及具有相当难度,一是女学尚未普及,二是接生受到妇女群体自身的蔑视。广仁堂董事们清楚认识到了这一点,但是仍旧开启妇科教育之先河。

由于广仁堂业务扩充,又开办女医学堂建造药房、讲堂,经费拮据,因此总董陆嘉谷请求直隶总督命令将旧有捐款及时规复,宪台衙门以下司道等处,岁捐月捐规复旧额,斗捐盐捐也极力筹办规复,以维善举(65)。

余 论

晚清广仁堂医疗机构的陆续开办弥补了天津直至光绪年间“独于施医一事阙如”的状况。这其中可以对两个问题进行继续探讨和引申。

第一,医疗机构与慈善。

我们通过广仁堂医疗机构的建立可以看出晚清善堂是一种功能非常混杂的机构,善堂在很大程度上只是一种载体,它可以承接疫病救疗的功能,也可以承接医学培训的功能。甚至在引进西方医疗知识的过程中,广仁堂将传统社会伦理产物之节妇与现代新知识联系起来,节妇成为新医疗知识的学习者。

从另一方面看,传统医疗机构与慈善机构在晚清仍然难以区分。公共卫生与医疗的功能附于善堂之中,医学教育在现代西方本属于医院承担的责任,在晚清社会现状下也不得不选择善堂。医疗空间独立的现代医院是以疾病为对象,而不是以贫弱为对象,但是西方医院也是在慈善机构基础上一层层剥离的结果。西方在13世纪以后,医院才开始拒绝收容并无真正病因的社会人员,医疗空间由此完成了与一般慈善组织的分离。明清之际的中国诊所显然还没有出现这种近代式的分化现象(66)。但是余新忠的研究认为,19世纪后期,施药局的施济中心已经开始从贫向病转移,传统救疗机构正在以自己的方式由纯粹的慈善机构向经常地、普遍地以疫病救疗为目的的方向发展(67)。天津广仁堂医疗机构显然并不是近代意义上的完全独立的医疗机构,仍旧以平民百姓为主要救治对象,但是其除施药局外还建立了养病堂,养病堂常年开设,而不是如施药局只有瘟疫盛行的五月到七月开设,这表明其医疗功能已经大大扩展,施诊对象也不是只针对传染病人,救疗范围已经有所扩展。

第二,国家与社会。

天津医疗慈善机构出现的直接促动因素是“丁戊奇荒”后瘟疫大流行。吴宝晓认为,19世纪赈灾总的趋势是,国家赈灾财政削弱,地方督抚在赈灾中的作用日益增大。李鸿章任直隶总督时期,实际只负责主持全局及筹措经费,具体事务委以能吏或者当地的府、道官员负责实施,天津和河间二府及天津东北一带由天津府、天津道和津海关道负责实施(68)。

通过广仁堂医疗机构的建立来看,施医局和养病所是由广仁堂总董杨培向直隶总督李鸿章提出建议,李鸿章再交与直隶筹赈总局管理,筹赈总局官员兼办广仁堂事务。而女医学堂由绅士麦信坚向直隶总督袁世凯提出建议,袁世凯再交与天津府道和盐运使司具体筹划管理,而天津府道和盐运使司官员兼任广仁堂总董。由此可见,广仁堂是在直隶筹赈总局和府道一级官员直接领导之下,直隶总督只是间接管理,并不实际介入。

广仁堂医疗机构的倡议者和实际主办者有一个普遍特点,就是他们都处于官僚体系较低层,例如杨培和麦信坚都是直隶候补知县。正如梁其姿指出,晚清公共医疗机构的举办者都不再是像杨东明、祁彪佳、高攀龙或者陈龙正那样著名学者,而是地方普通绅士(69)。这大概是帝国晚期的一个趋势,即愈来愈多的地位较低的普通绅士参与到社会公共事业中来,实际负责倡议、筹款、经营等事务。从中获得名声和地位的提高可能是动机之一,虽然不一定是主要促动力。例如光绪七年(1881),李鸿章上奏表扬杨培等义赈人员(70)。光绪十五年(1889),杨培因捐助赈款获得奖叙,由知县获得州同衔(71)。梁其姿在这方面则论述得更为肯定,她认为明清国家角色在公共卫生方面的衰落,使得私人机构的兴起更多地出于社会原因而不是健康原因。在国家角色留下空白的地方,地方精英能够借此表明他们对地方的领导力和影响力。私人介入公共卫生领域的机会对缺少官方身份的商人和地方富人来说是一条完全有用的通道(72)。在应对瘟疫的社会救济中,地方绅士的作用更为明显,而且他们的作用往往超出了地域范围,例如参与广仁堂医疗机构建设的杨培、麦信坚等人均是南方绅士。

从广仁堂医疗机构经营模式来说,广仁堂总董由海关道、天津府道、盐运使司兼任,广仁堂事务要向直隶总督提出建议并等待批示,善款主要来自筹赈总局、天津道、府、海关道等官府资助,财政收支要受官府监管,这些都使广仁堂带上浓厚的官办性质。梁其姿对长江下游地区医疗机构的研究认为,国家与私人责任领域之间界限模糊,是晚清地方管理的一个普遍特点。医疗慈善可能受到当地官方的鼓励和偶然的财政帮助。但是更多的是国家象征性地管理当地已经建立起来的机构,而不是如宋代类型的官方医疗体系(73)。天津广仁堂医疗机构同样体现出国家与社会之间界限的模糊性。在晚清官方医疗体系阙如的情况下,天津广仁堂医疗机构显然不属于官方医疗体系,其主要靠普通士绅所建立、管理以及维系。但是自从机构被提议建立以后,就受到官方经常性的管理和资助,官方色彩浓厚,可能是天津医疗慈善事业的特点之一。

A study on Guangren Tang in Tianjin

Zhang Lu

(Center for Chinese Social History Studies,Nankai University)

Abstract:To the early years of late Guangxu,Tianjin almost had not charity organization with the function of“medicine distribution”.Neither officials nor the gentry took much efforts to participate in public health care.After the Ding-wu disaster,the establishment of Guangren Tang in Tianjin was a response to the epidemic following the disaster,also was the important supplement to Tianjin medical charity.Tianjin GuangrenTang still was a charity institution,but its medical function expanded greatly.These institutions were established and managed mainly by ordinary gentry,but they were also regularly controlled and funded by local officials.Official capability was stronger than private ability,may be the local feature of Tianjin.

Keywords:the late Qing Dynasty,Tianjin,Philanthropy,Medical Treatment

作者简介:张璐,女,南开大学中国社会史研究中心博士研究生。

【注释】

(1)Angela Ki Che Leung:Organized Medicine in Ming-qing China:state and private medical institutions in the lower yang zi region,Late Imperial China Vol.8.No.1 June1987,p135

(2)Angela Ki Che Leung:Organized Medicine in Ming-qing China:state and private medical institutions in the lower yang zi region,Late Imperial China Vol.8.No.1 June1987,p144

(3)江南医药局与善堂的关系具体表现为:有的附设于善堂之中,有的最初就是由善堂筹建,有的还由善堂承办,另外,还有的直接就是旧善堂的继承和延续。余新忠:《清代江南的瘟疫与社会——一项医疗社会史的研究》,北京:中国人民大学出版社2003年版,第267页。另据夫马进研究,江南综合性善堂中都有施医舍药的功能,例如杭州普济堂、同善堂,上海同仁辅元堂中都设有施医局(或称施药局、医药局)。[日]夫马进《中国善会善堂史研究》序,北京:商务印书馆2005年版,第468、544—546、566页。

(4)(清)张焘撰,丁绵孙、王黎雅点校:《施医养病院》,《津门杂记》卷下,天津:天津古籍出版社1986年版,第125页。

(5)光绪初年,西医传教士医院陆续在天津出现,例如光绪四年所建马根济医院,也是具有施医舍药功能的医疗机构。但是本文不涉及传教士医院的内容。

(6)清光绪三年至五年(1876—1879),山西、陕西、河南、直隶、山东五省,遭受极其严重的旱灾,波及苏北、皖北、陇东、川北,晋冀鲁豫各省80%以上的州县干旱无收,饿殍达一千万人以上,史称“丁戊奇荒”。李文治:《中国近代农业史资料》第1辑,北京:三联书店,1957年版,第917页。

(7)目前对广仁堂已有不同角度的研究。朱浒认为广仁堂经营模式为江南善堂模式的移植,并称这种现象为“流动的地方性”。朱浒:《跨地方的地方性实践——江南善会善堂向华北的移植》,《中国社会历史评论》,2005年。罗芙云(Ruth Rogaski)对广仁堂作为慈善机构所体现出来的“公共性”进行了探讨。Ruth Rogaski:From protecting the body to defending the nation:the emergence of public health in Tianjin,1859-1953.Ph.D.dissertation,Department of History,Yale University,Conecticut:1996.她的另一篇文章强调广仁堂作为妇女避难所的功能,从性别史角度探讨男性精英对待妇女福利问题的态度。Ruth Rogaski:“Beyond Benevolence:A Confucian Women's Shelter at Treaty-Port China”,Journal of Women's History,Vol.8 No.4,(WINTER),1997.舒绣文(Vivienne Shue)探讨了广仁堂业务扩展与现代城市工商业发展之间的关系。Vivienne Shue:“The Quality of Mercy:Confucian Charity and the Mixed Metaphors of Modernity in Tianjin”,Modern China,Vol.32.No.4,October2006,p411-p452.吉泽诚一郎以广仁堂为中心探讨了清末天津社会救济事业运营理念。[日]吉泽诚一郎:《天津の近代——清末都市における政治文化と社会统合》,名古屋:名古屋大学出版会2002年版。

(8)郑观应:《罗浮待鹤山人诗草》,《金苕人观察在津创建广仁堂工艺所奉寄》,见夏东元主编《郑观应集》(下册),上海人民出版社1988年版,第1335—1336页。金福曾,字苕人,浙江秀水人。官至知县,光绪初河南山西大祲,吴人谢家福等倡义赈集四十余万金,推福曾董其事。四年秋至河南分赈洛阳等十二州县,创立善堂。五年赈山西虞乡等十县。事竣移赈直隶,时直隶水患方急持以工代赈之策。其传记可参阅赵尔巽撰《清史稿》卷四五一,列传二三八,北京:中华书局,第41册,第12568—12570页。

(9)王承基,江苏上海(今上海市)人,字竹侯,晚号竹鸥。道光十七年(1837)选贡。初为员外郎,办事于热河(今河北承德),后督海运江浙漕粮,叙劳选授广西平乐知府,改派陕西任道员,寻简陕西督粮道。旋擢按察使,署布政使。镇压太平军和回民起义军。后办陕、甘、黔、皖军饷及直、豫、陕、晋、闽、粤、鲁、皖等省义赈。倡导修文庙礼乐、校刊邑乘、整理书院、举办善堂及筹积谷、浚城濠、兴蚕桑等。卒年八十九岁。引自吴成平主编《上海名人辞典》,上海辞书出版社2001年版,第35页。

(10)《天津河间广仁堂章程》,国家图书馆藏。

(11)《李金镛禀李鸿章》[光绪四年(1878)七月二十五日],载《天津河间广仁堂章程》,国家图书馆藏。

(12)经元善,浙江人,清同治四年(1865)继承父业经营钱庄,并从事慈善事业。由此结识郑观应、谢家福等洋务企业活动家和社会名流。清光绪四年(1878),元善首创协赈公所,组织、领导江浙沪绅商赈灾,持续十余年,募款数百万,受清廷嘉奖十余次。其经历可参阅(清)经元善著,虞和平编《经元善集》,华中师范大学出版社1988年版,第404—408页。

(13)《李文忠公奏稿》卷三三,《奏保李金镛片》[光绪四年(1878)十二月十三日],沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续辑》第70辑,台北:文海出版社1974年影印版,第1078页。

(14)《清史稿》列传二三八,卷四五一,第41册,第12567—12568页。

(15)吴大澂,字清卿,晚号愙斋,江苏吴县人。清代著名金石学家。同治七年(1868)进士,光绪三年(1877)山陕大饥,奉命襄办赈务。四年授河北道。其传记可参见《清史稿》列传二三七,卷四五一,第41册,第12551—12553页。

(16)盛宣怀,字杏荪,江苏武进人,以诸生纳赀为主事,改官直隶州知州,累至道员,尝赞置轮船招商局,开采湖北煤铁矿,李鸿章颇信任之。光绪五年属天津道。参阅《清史稿》卷四七一,列传二五八,第42册,第12809—12812页。

(17)(清)沈家本、荣铨修,徐宗亮、蔡启盛纂:(光绪)《天津府志》卷七,光绪廿五年(1899)刊本,台湾:学生书局1968年影印本,第612—613页。

(18)《申报》光绪五年(1879)闰三月二十一日,《广仁堂说》,第14册,第453页。

(19)《李文忠公奏稿》卷四三,《创设广仁堂折》(光绪八年(1882)三月初六日),沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续辑》第70辑,第1346页。

(20)《推广善举》,《申报》1881年2月8日。

(21)光绪:《天津府志》卷七纪七,光绪廿五年(1899)刊本,《广仁堂大纲八条》,第613页。

(22)《善堂迁移》,《申报》1881年2月7日。

(23)《李文忠公奏稿》卷四三,《创设广仁堂折》[光绪八年(1882)三月初六日],沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续辑》第70辑,第1346页。

(24)《李文忠公奏稿》卷四三,《创设广仁堂折》[光绪八年(1882)三月初六日],沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续辑》第70辑,第1346页。

(25)光绪:《天津府志》卷七纪七,光绪廿五年(1899)刊本,《广仁堂大纲八条》,第613页。

(26)Ruth Rogaski:From Protecting Life to Defending the Nation:The Emergence of Public Health in Tianjin,1859-1953,p122.

(27)梁其姿:《施善与教化——明清的慈善组织》,石家庄:河北教育出版社2001年,第3—4页。

(28)史梦兰撰:《尔尔书屋诗草》卷五,《沽上赠王竹舫》,载《续修四库全书》,第1541册,第431页。诗句后有小注“时襄办广仁堂事”。

(29)光绪:《天津府志》卷七纪七,光绪廿五年(1899)刻本,《广仁堂大纲八条》,第614页。

(30)军机处录副奏折,赈济类,3/109/5582/105。《清代灾赈档案专题史料》第48盘,第1191页。

(31)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(32)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(33)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(34)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(35)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(36)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(37)“广仁堂卷宗”130-28《光绪六年筹设施药局卷(善书施药材附)》。

(38)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第34—56页。

(39)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第34、35页。

(40)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第112—114页。

(41)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第294页。

(42)“广仁堂卷宗”130-92,《一宗养病所卷》。《光绪二十九年(1904)一宗养病所卷》。

(43)对天津边缘区的研究,见刘海岩《空间与社会——近代天津城市的演变》,天津:天津社会科学院出版社2003年版,第286—297页。

(44)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年(1884)一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第109页。

(45)“广仁堂卷宗”130-1-30,第116页。

(46)“广仁堂卷宗”130-1-30,第125—137页。

(47)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第109页。

(48)“广仁堂卷宗”130-1-30,第125—137页。

(49)“广仁堂卷宗”130-1-30,第125—137页。

(50)“广仁堂卷宗”130-1-30,第97—105页。

(51)另有给津郡广仁堂贫民五百三口发大米八十八石二斗棉衣三百件,《李文忠公奏稿》卷五九,《工赈收支汇报折》光绪十三年(1887)正月二十一日,第1749页。

(52)“广仁堂卷宗”130-1-30,《广仁堂光绪十年一宗创设养病所保婴局及归并广仁堂卷附捐款》,第63页。

(53)“广仁堂卷宗”130-1-30,第118页。

(54)“广仁堂卷宗”130-1-30,第140页。

(55)“广仁堂卷宗”130-1-30,第11—14页。

(56)“广仁堂卷宗”130-1-30,第134页。1894年9月19日,上海华盛纺织总厂开工。从19世纪70年代开始,洋务派除了以“自强”名义继续办军事工业以外,还在“求富”名义下创办民用企业,经营轮船、电报、采矿冶炼与纺织工业等。1878年候补道彭汝琮倡议兴办上海机器织布局。经几次变动,1879年李鸿章派郑观应为总办,并奏准专利10年。后改派龚寿图接办。上海机器织布局1890年投入生产,营业兴盛。1893年失火被毁。1894年由李鸿章派盛宣怀规复,改建为华盛纺织总厂,下设分厂。是官督商办的形式。创办目的是看到洋布在中国的销路很好,有利可图,可“销分洋商之利”。

(57)舒绣文(Vivienne Shue)在她的论文里论述了很有启发性的观点:广仁堂的业务扩展与商业利益之间关系紧密相连,广仁堂的经营与城市经济、城市工业化相连,从而将儒家理想与实践和十九世纪二十世纪早期的全球资本主义现代化相连。参阅Vivienne Shue:The Quality of Mercy:Confucian Charity and the Mixed Metaphors of Modernity in Tianjin.Modern China,Vol.32.No.4,October2006,pp411-452.

(58)“随带人员折”,《李文忠公奏稿》卷七九,光绪二十二年(1896)正月十三日。

(59)“广仁堂卷宗”130-93,《光绪三十二年二月督宪袁札督办女医学堂卷》,第1页。

(60)梁其姿:《医疗史与中国现代性问题》,《中国社会历史评论》第八卷,第13页。

(61)“广仁堂卷宗”130-93,《光绪三十二年二月督宪袁札督办女医学堂卷》,第1页。

(62)“广仁堂卷宗”130-93,《光绪三十二年二月督宪袁札督办女医学堂卷》,第8页。

(63)“广仁堂卷宗”130-93,《光绪三十二年二月督宪袁札督办女医学堂卷》,第8页。

(64)“广仁堂卷宗”130-93,《光绪三十二年二月督宪袁札督办女医学堂卷》,第8页。

(65)《袁世凯为据广仁堂禀请饬招商局按漕米水脚提捐仍照旧章解交事的批》,《袁世凯天津档案史料选编》,天津古籍出版社1990年版,第242页。

(66)杨念群:《再造“病人”——中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》,中国人民大学出版社2006年版,第68页。

(67)余新忠:《清代江南的瘟疫与社会——一项医疗社会史的研究》,中国人民大学出版社2003年版,第269—270页。

(68)吴宝晓:《19世纪的地方政府与荒政——兼论李鸿章在直隶的赈灾活动》,《安徽史学》2006年第6期,第51页。

(69)Angela Ki Che Leung:Organized Medicine in Ming-qing China:state and private medical institutions in the lower yang zi region,Late Imperial China Vol.8.No.1 June1987,p147.

(70)“表扬义赈人员片”,《李文忠公奏稿》卷四二,光绪七年(1881)十月二十六日。

(71)《东华续录》卷九五,光绪十五年(1889)秋七月己酉。

(72)Angela Ki Che Leung:Organized Medicine in Ming-qing China:state and private medical institutions in the lower yang zi region,Late Imperial China Vol.8.No.1 June1987,pp155-156.

(73)Angela Ki Che Leung:Organized Medicine in Ming-qing china:state and private medical institutions in the lower yang zi region,Late Imperial China Vol.8.No.1 June1987,p148.