何以成医:明清时代苏松太地区的医生训练和社会

王涛锴

[摘要]从医生群体角度探讨医疗与社会、文化之间的相互关系,有助于推进人们对传统社会医疗体系的认识,并且发现当时社会的一些特质。医生训练问题是社会医疗体系中的重要部分,直接影响到医生群体的存在和发展。本文从地域史角度探讨明清时期江南苏松太地区(相当于明清时期行政区域上的苏松太道)的医生训练,并围绕医生和医生训练、医生训练的内容和具体模式以及医生训练的传承等问题来进行论述。总体而言,明清时代江南社会的相对发达,培育出具有多样形态和地域特色的医生训练模式。

[关键词]明清;江南;医生训练

从地域史角度对江南医疗社会史的探究,目前主要集中于疾病史、公共卫生史和医学史等方面的研究,而对医疗事业的直接承担者——医生群体,目前的研究还较为缺乏(1)。明清时代是中国近世历史发生重大转变的时期,将这一时期作为问题探讨的时间范围,可以更好地把握中国传统医疗与社会、文化间的关系。同时,江南地区历来是明清史学界研究的热点,由于文献资料繁多,笔者选取其中医学较为发达的地区——苏州府,与之接壤的松江府和太仓州等三地(在清代,这些地区属于苏松太道)作为研究对象。

关于医疗资源和医生问题,梁其姿、邱钟麟等学者已进行了开拓性的探讨。在这些研究的基础上,笔者通过梳理地方志、医籍及笔记等文献,试图透过明清时代江南地区医生训练问题的探究,呈现出明清时期江南社会医疗生活的面貌,尤其医生训练的一些面相;进而,揭示该地区医疗事业以及医学传承背后的一些社会机制,这将有助于我们理解医生群体与相关国家制度、地域社会的复杂关系。

一、苏松太地区的医疗生活和医生阶层

明清时代江南的苏州、松江、太仓地区(以下简称苏松太地区),经济上颇为富庶,交通发达,市场活跃,尤其是明后期以来,逐渐兴起的市镇网络以及作为全国中心城市之一的苏州交相呼应,使得居民物质生活水平相对较高;同时,该地区作为人文之渊薮,科甲鼎盛,文化事业(如学校、出版等)也领先于国内其他地区,因而民众文化素质颇高,这构成了通常意义上的江南日常生活世界(2),苏松太地区的医疗生活及事业正是在这一背景下形成了地域特色。

首先,在医政制度上,宋元时代以来,虽然国家和地方关系日益密切,中央政府对地方医学制度的关注却大大下降,非但没有建立起全国统一的官方医学体系和标准,也没有维持好设立府州县医学、医药机构和医官的前代传统旧制,而且在药物、药品管理和贸易等方面也逐渐放松。即便是与皇帝密切相关的宫廷医疗,明清两代诸多江南名医的征召入京,也显示出太医院制度的医疗功能在萎缩(3)。与之相反,地方社会对医疗、慈善、文教、公用设施等事业热情有增无减,这些似乎是国家权力真空的地方成为地方士绅和官员等地方社会成员权力与道德的竞逐场(4)。近来的研究表明,明代的地方医官制度的衰落与苏松太等地区的世医群体的形成密切相关(5);而且宋元以来不同医学集团和流派间的自身发展没有明显受到来自国家和地方医疗制度的影响,反倒是血缘、地缘以及该地区经济、文化事业的相对发达对它们的作用更为深远。这说明,明清时代苏松太地区的地方精英和地域社会控制了该地区医疗制度的发展。

其次,从经济上讲,明代中叶的嘉靖、万历以来,随着全国经济及江南市镇的兴盛,医药业取得了较大发展,尤其是药材业在很多地区成为重要的支柱性产业,苏松太地区也不例外,苏州附近的市镇已经有了药材交易市场和专门药店。到了清代,除了明清易代的短期挫折,江南地区的药业在持续发展,清初的上海作为偏隅小县也出现了药店(6),而且,该地区也出现了日益庞大的医生队伍;苏州城内的医疗竞争更是激烈(7)。以上史实表明医疗事业作为一项经济社会事业在不断发展壮大。这样,单纯出于道德、慈善等目的,而由个体或某一阶层所进行的医疗行为,显然难以解释苏松太地区日益复杂的社会医疗状况。可以说,该地区医疗行业的经济事业性质及其市场规模的扩大在很大程度上塑造着苏松太民众日常的医疗生活世界。而且,医疗事业可能带来的经济利益也很明显地影响到了人们从事医疗业的动机。此外,随着图书出版业和地域经济的繁荣,大量书籍进入了人们的日常生活,尤其是医籍的大量刊行,则在更大范围上影响到医学知识的传播以及医生训练。明清时代的苏松太地区日益发展的出版业和喜好著述的传统深刻影响到了医学知识的传播,其书籍刊刻超越了浙江、福建等地区,形成了一定的辐射网络(8);同时,在形式上,既有专业性的医籍,也有包含医学知识的普及型日用书书籍,这很容易影响到医生训练和民众的医学知识积累(9)。

再次,从社会层面而言,明清两代江南地区竞争激烈的科举制度所产生的分流作用,使不少读书人进入医疗领域(10),而且由于生计等原因,不少普通民众也进入了该领域。除此之外,由于官方对医疗事业的关注和管理大为疏松,加上地域经济和城市的繁荣,这使得从事医疗行业的人数不断增加。这些因素造就了苏松太地区一个前所未有的庞大医生群体或阶层。明清以来,医生的社会地位和声望与宋元时代相比有所下降,其表现大体为医官地位的下降和国家医疗政策的缺失,这一点前文已有论述。然而,在苏松太地区,随着儒生和士大夫进入医疗业以及“不为良相,则为良医”观念的流行,医生的地位和声望显得颇为微妙,有影响力的医生往往成为地方社会精英的一部分。

医生阶层规模的不断膨胀和社会对医疗业的广泛舆论,使得医生阶层出现了世医、儒医、时医、名医、专医、巫医(或称祝由医)、铃医(或称草医、草泽医、游医、江湖郎中)等不同层面的类别和名称(11)。这些类别和名称反映了当时医生阶层复杂的生存状态。因此,了解苏松太地区医生的生存状态对我们研究医生训练(12)是很有必要的。

这些医生类别中,世医出现最早,可见于《礼记·曲礼下》,即所谓“医不三世,不服其药”;而儒医,近来研究认为起于宋代(13)。至于名医、专医、铃医(又称草泽医等),可见于明清医籍与文集、笔记等各类文献中,如徐春甫的《古今医统》将医分为时医、巫医、名医和儒医等,徐珂的《清稗类钞》有“行头医愈世宗头风”“草头医治疾”等条目(14)。通常,中医学者将吴中(苏州地区)医派世医多、儒医多(15),作为当地医疗的重要特点。近来,台湾学者探讨了世医、儒医在明清社会中的变迁,他们认为世医随着医官制度的兴衰而消长,而儒医作为一个指称,徘徊于作为社会声望标准或具体社会群体代称之间(16)。这些研究说明世医、儒医虽然是苏松太地区医生群体的重要组成部分,但在当时社会又有着复杂的处境。无疑,医生阶层中还存在着流品或者说社会层次的高低,诸如铃医等民间医生很难取得和儒医、世医一样的待遇、地位及声望,而且后两者往往被认为是城市阶层的一部分甚或精英,而前者大体只能作为平民阶层来看待(17)。医生的层次差异与其诊疗的病人也有关系,铃医主要针对的是社会下层,而儒医、世医往往接触的是中上层的士绅等富人。此外,从该地区方志对当时民俗的记载中可以发现,巫医还控制着乡村大部分的医疗市场。

对于医学而言,庞大的医生群体和江南地区众多医派的出现并立密切相关,在苏松太地区出现的医派代表就是吴中医派(晚明松江地区则出现了以李中梓为代表的士材学派),其突出成就便是温病学说的创立与完善。然而由于江、浙、皖等省间商路的便利发达,人才易于流动,新安医派、孟河医派、钱塘医派的医家往往会以师承教育、应邀出诊、访友集会等方式与苏松太地区进行医学交流,再加上一些著名医家(如喻昌、李用粹)长期寓居,甚至定居苏松太地区,都使得该地区具备深厚而又丰富的医学资源,直接影响到人们的日常医疗生活。

另外,值得注意的是,由于医生执业资格制度的缺失,加上民间医疗的发展,明清两代的医疗市场存在着专职医生、兼职医生等分别,苏松太地区的方志中有“业医”“精(工或善)医理”“兼精医理”等说法,这在明清苏松太地区的方志中记载颇多,仅举苏州吴县数例:“张兆元字完赤,世业幼科”、“唐朱藻字端亭,庠生有文名,尤精医”、“林瑞恩,工画,尤善牡丹,兼精医理”(18)。可以肯定的是,专职医生、兼职医生等的并存使得医生训练不得不多样化;习医内容选择和时间长短不一,医生素质也就随之良莠不同。

概言之,明清时代苏松太地区的医疗生活逐渐被地方社会及其精英所控制,而地域社会经济的发展又带来了医疗事业的市场化以及地域医学的传播和繁荣,由此也产生了庞大的医生群体和阶层。这些构成了苏松太地区医疗生活基本样貌,而且对该地区的医生训练产生了相当影响,是探讨医生训练问题不可忽视的外部因素。

二、医学知识变迁与医生训练的内容

由前述可见,明清时代的医生训练,一方面受制于医生的社会地位和声望,另一方面医生的类别差异、从业方式等也对其影响不小。不过,医生训练的主要方面是医生训练的内容和训练方式。对于这一问题,梁其姿先生认为,明清时代医生训练的内容从文本上看有着专业化和普及化的倾向,而训练方式则是家族内传、师徒传授、自学等形式(19)。这些观点很有指导性,不过这一论述多是从宏观上观察,针对苏松太地区而言,具体状况要复杂得多。在本节,我们先对医生训练的内容做一探讨。

明清时代的医学,承续金元四大家之余风,在知识体系上取得了很大进展——尤其是理论体系的完善和临床医学的繁荣,而苏松太地区医生群体由于和金元四家之一的朱震亨(丹溪)流派有着复杂又深刻的师承关系,积极参与并影响了这一历史进程(20),而医学知识的变迁自然会影响到当时的医生训练。

由于明清时代医学理论的日益成熟和临床医学的更加专门化、普及化,对当时苏松太地区医生训练的内容也形成了相当影响。首先,在医生训练中,不少医家和学派越来越多地强调医学理论对临床治疗的重要性,《内经》《难经》等书在习医中的指导作用得到不断肯定。元朝人朱丹溪的再传弟子,明初江苏泰州医家刘纯在《医经小学》卷首的《医之可法为问》的一段师生对话,就谈到了这个问题:“问曰:‘今之医者但看《脉诀》,以为诊视,越诸方书,便可治病,以为简便。先生之教读《内经》,虽识病,无方可据;《脉经》千条万绪,难以抚寻’。曰:‘正欲如此。人之生命至重,非积岁月之功,岂可便视人之疾?前人立论制方,有与《内经》意合者,有穿凿者,有立意偏者,有因病而以病人之虚实、形气、脉证而制方者。病之变化无穷,人之行志苦乐不一,地土所宜,证有相似,治有不同。不读《内经》,便欲据方施治,若有差误,死不复生。人虽不知,于心安乎?脉理精微,通阴阳造化之理,千变万化,圣人尚论其端绪,秘其蕴奥,善为脉者,从而推广。岂高阳生数语之脉诀能尽无穷之病耶’?”(21)不难看出,刘氏对当时医生训练中轻视理论修养,而只是依方治病等实用化、简易化的风习颇为反对,他还说明了《内经》等书在诊断治疗中的作用。这一认识也有其学术渊源,朱震亨(丹溪)在《局方发挥》中就批评当时医生在行医时拘泥于宋代局方,从而提出从医理出发进行治疗。此后,对依方治病而不讲医理之习气的批评在明清医家中还时常出现,如明末清初裴一中的《裴子言医》所载:“《医统》云:‘世之行医者,有一要诀,不必博群书,明道理,只须略读《难经》《脉诀》,抄些经验成方。此外惟整修医具,周匝世情,奔走豪门,结欢仆隶,广赂巫卜,遍嘱姑婆,能如是,则到处彰名彰誉,谓有不行者,天下鲜矣。’”(22)不过,有关学习医理对临床治疗的指导作用,清代医家对此的认识似乎更深,苏州名医徐大椿在《难经经释》的《书后》中便说:“医有道焉,有术焉。道,难知也,即知之而无可用者也。知道而能用夫道,则道精矣。术,易知也,知之而无与乎道者也。知术而能通乎道,则术神矣……故《内经》及《难经》皆无方药治病之书,乃兵家之韬略也。执此而治病,无一病之能治。然不明乎此,则所治之病虽多幸中,而必非古圣所垂之法,其隐受其害而伏于不觉者正多耳。”(23)

其次,随着临床医学的发展,医生训练的内容逐渐系统化和专门化。许多医家的著作都从理、法、方、药诸方面阐释治疗手段和经验,从而成为一家之言。例如,明初刘纯的《医经小学》六卷分别从本草、诊脉、经络、病机、治法、运气六个方面来说明当时医学之体系,而明清之际,在苏松地区有着重大影响的士材学派开创者李中梓,在《医宗必读》中也分别对《内经》及相关医理、方书、脉理、本草药性、病机、医案等方面展开论述。上述两位医家的著作主要针对医学初学者,这些入门书在一定意义上反映出明清时代苏太松地区医生训练内容上的系统和规范。此后,乾隆初年编修的《医宗金鉴》通行全国。此书继承了前人从医理、方书、脉理、运气等方面所构筑的知识体系,结合临床医学的新发展,进而分化出伤寒、杂病、妇科、幼科、痘疹、外科、眼科、刺灸、整骨等门类来整理当时的医学成果,作为医学教科书,显示出医生训练内容上日益专门化,传统时代的医学分科也趋于定型(24)。进而言之,医学分科也涉及医生阶层的内部差异。外科医生、产婆等地位很可能要低于内科医生,这会在一定程度上影响医生训练和相关领域医学的发展。此外,在苏松太地区显然也还存在着专科医生和全科医生的分别。专科方面著名的如郑氏妇科、裴氏儿科、闵氏伤科、尤氏针灸等(25),全科医生著名的如薛己、李中梓、叶桂等人,这一医生类别当时人可能称之为“专医和名医”(26)。可以说,医学分科与医生训练以及地域社会间的关系相当复杂,还有待深入研究。

不过,明清时期医学知识体系虽然不断完善,并且对医生训练产生了规范作用,但是在当时的社会环境下,医学知识在医生训练中仍然持续着简易化、实用化的倾向,在医生训练的内容中临床经验的获取往往超越了医学理论的学习。例如,清代许豫和的《怡堂散记·医家必读全经始知治法》说:“医家始读岐黄书,识其病之所生,不能通悟治法,以全书古奥,难于记诵,多有所弃而读后世浅近之书者,至滑伯仁、张介宾、汪讱庵诸公,节取诸经,裁成类纂,虽为医门捷径,而日复一日,渐失全经。”(27)许氏所提到的滑伯仁(寿)、张介宾(景岳)、汪讱庵(昂)是明清时代江南地区医学普及化的重要人物,这些医家为了便于后学对已有医学知识进行了调整简化,结果导致《内经》等医理在临床治疗中常常被忽视,这一现象,无疑是由医学本身的实践(临床)性所决定的,医生训练的内容首先要反映这一点。具体到苏松太地区,李中梓、喻嘉言、张璐等名医的著作影响更大,而且后人还常将李中梓的《医宗必读》作为入门书与汤头歌并提(28),前文已有涉及,不再赘述。

不难发现,这些主流医家的著作虽然只是当时习医者的入门教科书,却在很大程度上塑造了习医者的医学素质。而且,从临床出发,甚至一般医家对金元四家医学的理解也往往局限于遵守他们的治疗法则和用药,如寒凉、温补等,而不去追溯其理论渊源,因而颇多拘泥。清初,喻嘉言在《寓意草》中对此批判说:“迩来习医者众,医学愈荒,遂成一议病不议病之世界,其夭枉不可胜悼。或以为杀运使然,不知天道岂好杀恶生耶?每见仕宦家,诊毕即令定方,以示慎重,初不伦病从何起,药以何应,致庸师以模棱迎合之术,妄为拟议。迨药之不效,诿于无药……《灵枢》《素问》《甲乙》《难经》无方之书,全不考究,而后来一切有方之书,奉为灵宝。如朱丹溪一家之言,其《脉因症治》一书,先论脉,次因,次症,后乃论治,其书即不行,而心法一书,群方错杂,则共宗之”(29)。很明显,虽然主流医家一直不断强调系统医学训练的重要性,但是,在许多情况下,医生训练内容的完整和规范在临床实用的前提下遭到了破坏,并且直接影响到医疗的水平。这样,具体到医疗实践中,医生训练内容的差异往往很大。儒医多强调以经为主,博览群书,如明代盛寅在《医经秘旨》中“医不三世辨”说,“著书立言为后进模范,初不闻其父子相传也,是知医在读书,而不在于三世明矣”(30);世医和铃医等则往往以个人或家庭医术经验为主,从近人的习医回忆可见其冰山一角。如郑启仲在《谈谈中医师承教育》一文说,他的启蒙老师以《医宗金鉴》起家,要求其只需熟记相关篇章即可(31)。大体而言,上述两种方式各有利弊,前者较长于医理,后者利于临床,而且比较而言,后者的训练周期会较短。此外,外科、产科等地位较低的医生可能较偏重验方等诊疗经验而在医理修养方面较为欠缺,这可以在明清时期一些医生的回忆录和医话的序跋中发现上述现象(32)。事实上,由于医生来源、医疗理念、城乡医疗需求等方面的诸多差异,医生训练的内容和临床间的复杂关系,可以表现为医生对方书、医经、医案在诊疗运用中的不同态度以及在具体医疗中的处方艺术:遵守经方、采用时方还是独出心裁(33)。

对临床效果的追求,使得方书(尤其是验方、单方)等大行其道,甚至形成了独立的治疗体系,其中的代表便是铃医,这可以从赵学敏的《串雅内外编》窥其一斑。《串雅内编·绪论》说:“负笈行医,周游四方,俗呼为走方。其术肇于扁鹊,华佗继之。故其所传诸法与国医少异:治外以针刺蒸灸胜;治内以顶、串、禁、截胜。取其速验,不计万全也。”又“走医有三字诀:一曰贱,药物不取贵也;二曰验,以下咽即能去病也;三曰便,山林僻邑仓卒即有。能守三字之要者,便是此中之杰出者矣。走医有四验,以坚信流俗:一取牙;二点痣;三去翳;四捉虫。四者皆凭药力。手法有四要:用针要知补泻;推拿要识虚实;揉拉在缓而不痛;钳取在速而不乱。志欲敖,礼欲恭,语药上行者曰顶,下行者曰串,故顶药多吐,串药多泻。顶、串而外,则曰截。截,绝也,使其病截然而止。按此即古汗、吐、下三法也。然有顶中之串,串中之顶,妙用如神,则又不可以常格论也。”(34)不难发现,铃医在临床实践中形成了有别于主流医学的观念和治疗方式。因而,铃医的医术传承也很有特点,在临床上也颇具效果,“医学渊源古帝,其书满家。经方脉论,各有专门。彪炳后先,几于充栋。独走方铃医自为一科。习是技者,师师口授,效法相承……方则多本古人,又不能尽通古人之意,故自古无专书,人亦以卖艺者流薄之。其徒众辄挟此訾食江湖,秘其主使方剂,互为标揭。而乡僻城市随遇疗治亦往往奇验,比之世为名医吝骄自大之辈似又胜之”(35)。可以说,铃医的存在是对主流医学家过于强调医理的医学观念的一种反动。

最后,需要特别指出的是,由于医生执业资格制度和管理的缺失,而方书和医案等临床经验性著作的大量刊行使得医生训练的门槛大为降低,不经系统医学训练而行医的人员很多,当时世人多有批评,如徐大椿《医学源流论》中《考试医学论》一文说:“后世医者大概皆读书不就,商贾无资不得已而为衣食之计。或偶涉猎肆中,剿袭医书,或托名近地时医名下。”(36)无疑,医学的临床实用性在明清时代日益强化,这因为临床治疗毕竟是一切医学的根基,日益发展的地域医疗市场更关注的也是医术疗效,而明清医生训练的内容就不得不以其为核心。

结合前述,笔者认为,在日常医疗生活中,医生训练的内容,尤其是医理知识的重要性常常要低于临床经验的积累,甚至许多习医者没有受到严格的知识训练就开始行医。可以说,由于医理和临床间的相互关系,使得医生训练的内容简易化、实用化和多样化。

三、医生训练的方式及其历史变迁

既然医生训练的内容取决于临床实用的要求,医生训练方式的探讨显得更为重要,可以说,正是以其为核心的社会关系培育了明清苏松太地区的数量庞大的医生群体。据前述研究成果,笔者即按家传、师传、自学类型展开论述,以揭开当时苏松太地区的医生训练情况(37)。

1.家传:梁其姿先生归纳出医生训练中存在着家传,不过她将家传限定为家族内传,而且只作了理论概括,缺乏具体分析,笔者通过检阅苏松太地区的府县志,认为家传存在着世医的家族内传、世医兼师传、世医兼自学(38)等多个类别。

(1)世医的家族内传。笔者认为此类情况可包括祖父子等直系传承、宗族内部成员间以及姻亲关系的传承。这类传承苏松太地区皆有,也很多,笔者据民国《吴县志》、同治《上海志》、民国《太仓州志》等举例如下:

[苏州吴县](明代)倪维德,“祖父皆以医显,维德幼嗜学,已乃业医”;张兆元,“世业幼科,论阴阳五行生克之理,变通精粹”,“(崇祯时)荐任太医院吏目,子尧时、孙禹功,世其业”。

(清代)郑钦谕,“先代习带下医,子孙世其业”,“钦谕兼精诸科,所治无不效”;郑鉴,“钦谕五世孙,父开山,亦精医,鉴孤苦能承家学,精女科,乾隆丙子吴中大疫,知府赵酉设局施药,延名医疗治,鉴与焉,活人甚夥,由是知名”。

[松江上海](明代)何侃,“(宋代)青龙镇人,由儒士选授严州淳安县主薄,归隐于医,何氏以医名自侃始”;何銮,“侃四世孙也,世传善医,精太素脉”,“从曾孙如曾亦善察脉”(笔者按:何氏世医传承直到当今)。陈常,“世业儒,尝传外氏邵艾庵医术,遂名于时,永乐十四年遣使下西洋以医士从”,“子经字宗理,世其业”。秦君美,“精武技,得少林内堂真传”,“君美尤善伤科,以少林传业”,“子孙传其业,至今称秦氏伤科云”。

(清代)李用粹,“父赞化,字与参,宁波人,工医”,“用粹绍其术,尝著《证治汇补》等书”,“子揆、孙春山俱世其业,又邦俊者,用粹从兄弟也,字彦章,亦业医”,“(邦俊)孙楷,字献葵传其业,楷子廷璧,字环英,切脉极审慎,乾隆间大疫,治多效”。[太仓州镇洋县](明代)周祯,“字子祺,子砥,字履道,世业医。洪武初,荐授州判不就,就巡检任,四十余年惟以药石济人。砥子康、康子颐、颐子深皆能传其业”。陶浩,“诸生,为许堪馆甥(即赘婿),因传得其业,能数起奇疾,远近闻其名”;许堪,“少从王履游,通儒书,深造医理”。

(清代)王梦翔,“精医,能起伤寒急症,世传其业”。

大体上,世医家族内部传承能够传三代以上的不多,仍以父子、祖父子的两、三代为多,究其原因,邱仲麟认为这可能与医官制度衰落有关,也与科举制下的职业以儒为尊的观念相关,不少医家的子弟转而成为生员或从事书画等儒业(39)。

(2)世医兼师传。该类型中世医的传承不限于血缘关系,还有师徒关系,甚至其中的师徒关系更为重要。笔者认为,该类型与医派传承,也可能与明清时代社会化程度提高以及科举社会下师生特殊的伦理关系有关(40)。举例如下(41):

[苏州吴县](明代)王宾,“博览经史百家,工绘事”,“尤精医术”;王敏,“宾之从孙也,少孤贫,从韩有、盛寅(见明史,王宾的弟子)学,医名日起”。

(清代)叶桂,“祖时,父朝采,字阳生,皆精医”,“父在时曾授以医学,父亡,从学于父之门人朱某(笔者按:清代笔记中记载叶桂从学多师而成为名医,当不止朱某一人)”

[松江上海](清代)王恒荣,“祖好施药,父善针”,“(恒荣)遇异人授以针法,治病无不效”。

[太仓州镇洋县](明代)许堪,“少从王履游,通儒书,深造医理”;陶浩,“诸生,为许堪馆甥(即赘婿),因传得其业,能数起奇疾,远近闻其名”。

(3)世医兼自学。这一类型指世医中兼有自学以及受到儒学文化影响较大(如著述较多、喜好书画等)的情形。该类型有助于考察医儒关系、医学普及化对世医的影响。这样的例子不是太多(42):

[苏州吴县](明代)沈绎,“父伯新,有医名,绎亦精医术”,“(绎)任肃府良医,敦志

节,善琴工诗”;子以潜,“少孤能自刻,宣德初征入为医士”,“工诗好琴,有集行世”。[松江上海](清代)李延昰,“大理评事中立子,(李)中梓从子也。少学医,中梓撰方书,延昰补撰《药品化义》、《医学口诀》、《脉诀汇辨》、《痘疹全书》,四部刊行之”,“为道士,以医自给,与朱检讨彝尊善,所著及藏书二千五百卷畀焉”。

[太仓州镇洋县](明代)许堪,“少从王履游,通儒书,深造医理”;陶浩,“诸生,为许堪馆甥(即赘婿),因传得其业,能数起奇疾,远近闻其名”。

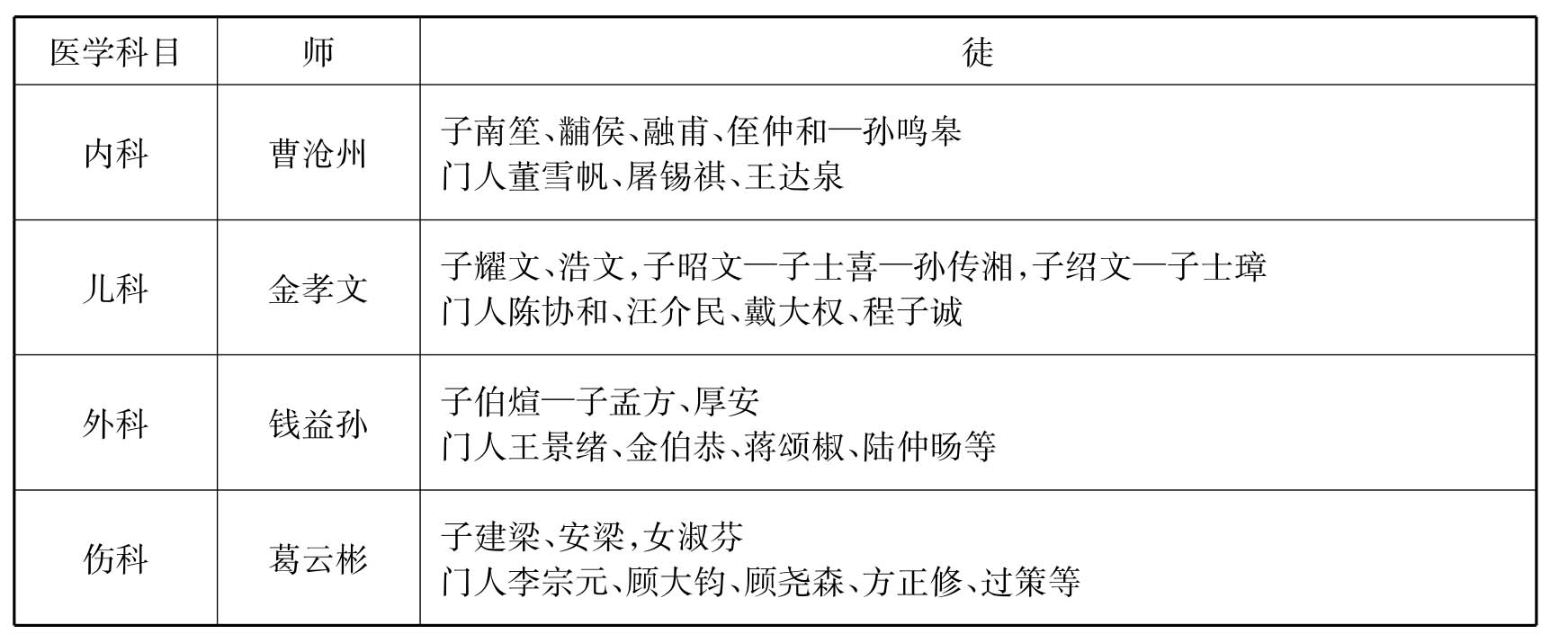

概言之,世医在明清两代(尤其是明代)苏松太医生群体中有着重要影响,且所占比例较大,见表1:

表1

史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》

从上表也不难看出,世医本身虽然相当复杂,由明代到清代世医比例却在明显下降,而通过师传、自学等非家传方式成为医生的相应人数大为增加,笔者认为这与医疗资源的社会化(起其实地方化)有很大关系。由宋元到明清时代医疗资源逐渐从国家转移到民间,国家医药机构(惠民药局等)和医官制度的式微都可以说明这一点。

2.师传:这一模式可以打破世医对医学资源一定意义上的垄断,有利于医疗的社会化和地域间传播。由于上文中我们已经探讨了世医中的师传行为,下面我们只探讨学派性的师承和师友型及其他类型的师承现象(43),见下例(44):

[苏州吴县](明代)刘毓,“少孤,鞠于外氏徐家。徐故居药为业,遣学于盛寅。寅出王宾、韩凝两家,本丹溪、主滋养,不以攻击取效。毓故得其源委”,“同时有李懋,字思勉,与刘毓同受学于盛寅,得其传,成化间亦征为御医”。

(清代)马俶,“字元仪,吴人,为云间李中梓、沈郎仲入室弟子,集其师说为《沈氏病机汇论》十八卷,著《印机草》一卷,俶在康熙时医名籍甚,从游者甚众,朱绅、盛笏、项锦宣、吕永则、俞士荣、江承启,其最著者也”。

[松江上海](明代)卢金,“为婴医,沈虚明(惠)弟子,与华亭王一鹏齐名”。

(清代)张以恺,“聪敏善记诵,学医于施不矜,颇用李杲法”,“著《医方论解》、《林蒨医案》,尤好奕,辑有名家棋谱;子兆杰,字季英,尝愈邑令,孙思庭,母病得名”。

[太仓州镇洋县](明代)许堪,“少从王履游,通儒书,深造医理”。

不难看出,明初和清初医派的兴盛,在该地区表现为丹溪学派、士材学派以及晚明沈惠和王一鹏开创的云间儿科等。无疑,师传这一医生训练模式推进了以金元四大家为代表的主流医学,而在地域医疗中形成的士材学派等则标志着苏松地区依靠师传方式形成了独立的地方医学,此后江南地区温病学派的出现应当是以此为基础的。

3.自学:这一类指具有一定文化知识(很多还具备秀才的科举资格),主要通过自学医学著作而掌握医疗技术的人。因为这些人大多具有儒学文化修养,通常被时人称为儒医。具体而言,在训练方式上有儒医、自学兼师传、因病贫习医等情况。

(1)儒医。主要指具有儒学等一定文化素养而自学成医的人,该类记载较多,仅举数例(45):

[苏州吴县](明代)林文友,“早岁留意医学,心存利济,晚得摄生之术”,“子以义,授御医”;施梦旸,“补吴庠生,屡试不售,遂习岐黄,洞悉秘奥,得注籍医院”。

(清代)周扬俊,“屡试不售,遂揣摩岐黄术十余年而后成”;雷大升,“初业儒,乾隆元年举博鸿不就,隐于医”,“善琴工诗”。

[松江上海](明代)徐延赏,“好养生言,因精岐黄术”,“授太医院御医”;曹扬廷,“幼习经史,改业医,有神解”。

(清代)程宗伊,“泛滥古今医书,以意参之,得神解,遇沉疴投剂立验”[太仓州镇洋县](清代)林岳,“时称医岳,读岐黄书自谓有得”;张礼,“监生,少读书,后弃举业习医”。

(2)自学兼师传及家传。本类型以自学成医而后进行师承、家传教育的为多。例见下(46):

[苏州吴县](清代)薛景福,“日与弟子讲贯经史百家,兼及医理”,“子承基字公望,传其业,著伤寒百症歌”。

[松江上海](明代)乔镇,“邑庠生,以医名”,“镇以下世为名医,其族有名节者,字西墅,节子鼎,字中立,皆征为太医院供奉”;秦昌遇,“治儿科有神效,已而遍通方脉,不由师授,妙悟入微”,“从孙之桢亦精于医,撰述甚富”。

(清代)李中梓,“本诸生,有文名,因善病遂自究医理,辑张刘李朱四大家所著书,补偏救弊,荟其精华”,“其诊脉要诀口授门人董宏度”;程宗伊,“泛滥古今医书,以意参之,得神解”,“李枝源,其徒也”,“子珩、从子丕杰,恩贡生,皆继其业”。

(3)其他情况。主要是因病或因家庭贫困等原因而自学习医,仅举数例(47):

[苏州吴县]陆遇春,“习举子业,以病尫废,乃学医”;王贯,“幼读书,家贫不遂,厥志乃攻医”。

周祖礼,“少读书,因母病痿,遂究心医术,母病以全”;郭佩兰,“以怯弱抱疴有年,遂留心方脉”。

[松江上海]秦昌遇,“少善病,因学医,治儿科,有神效”。

周官,“幼习举子业,丧父食贫乃业医,诸方书无不洞晓”;朱书,“附贡生,幼多病,研阅方书,洞知奥窔,遂以医名”。

[太仓州镇洋县]周巽,“好读书,家富,少多疾,遍请名医治之,遂精其术”。

总之,在较为全面地分析了医生训练方式的各种类型后,我们自然会权衡它们之间的地位轻重,尤其是在日常医疗生活中的作用大小,虽然要做出准确判断是十分困难的。笔者发现从明代到清代,师传和自学这两种方式发挥着越来越大的作用。见表2:

表2

史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》

需要说明的是,自学成为医生训练的方式之一得益于明清时代社会化传播的发展,苏松太地区日益发展的文化出版业和喜好著述的传统深刻影响到了该地区医疗知识的传播,其书籍刊刻超越了浙江、福建等地区,形成了一定的辐射网络(48);同时,在形式上,既有专业性的医籍,也有包含医学知识的普及型日用书籍,这很容易影响到医生训练和民众的医学知识积累(49)。

此外,中医史研究者认为儒医、世医往往代表着一个地域的医学,从史实而言,明清苏松太地区的名医也多出身其中。不过,民俗史研究发现,在城乡行医的医生中,往往以医人(自学出身的医生)为最多,其次才是儒医等(50)。值得注意的是,大量存在的巫医、江湖游医等也对医疗生活影响不小,这一点需要另文撰述。然而,从这似乎相当混乱的医疗生活中不难看出,医生训练和日常医疗生活相互间存有着多样的互动。

小 结

大体上说,明清医生训练的获得无外乎家传、师承和社会化传播(主要是自学)两大模式,那么两者间存在着什么样的关系,医学如何与社会相联结就成为很突出的问题。苏松太地区的研究可以给予我们一些可贵的启示:家传、师承和社会化的传播是相互渗透、彼此交叉的,然而又不难发现,相较于社会化传播,家传和师承是联结医学和社会的纽带,是医学训练的主要载体,我们将对此进行详细探讨。

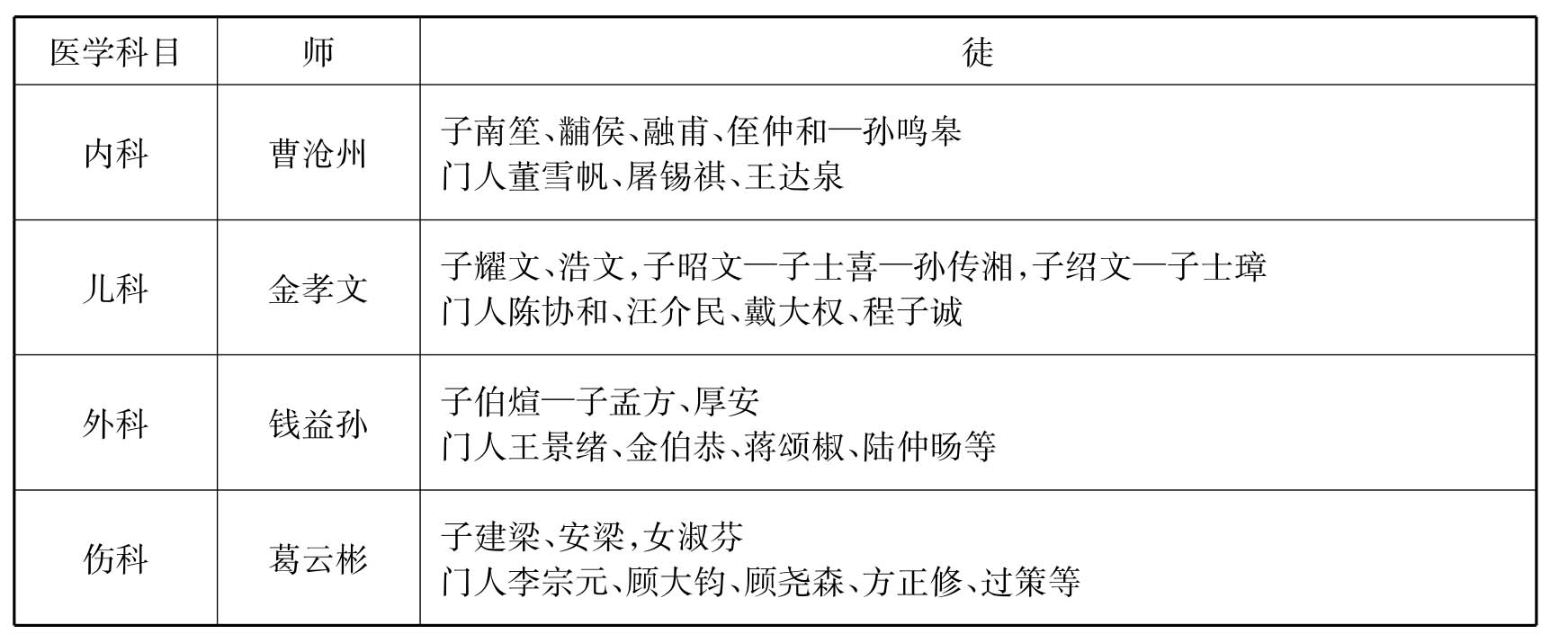

首先,家传、师承一般而言都具有一定的垄断性,只是后者相比前者具有一定的开放性。不过,从前文很容易发现两者间似乎是没有界限的,家传而兼有师承,师承而又出现家传的现象相当常见,而且这种家传师承相融合的方式很可能成为苏松太地区医生训练的主要模式。我们再举苏州的一些近世中医师承为例。见表3:

表3

史料来源:转引自华润龄《吴门医派》,苏州大学出版社2004年版,第151—153页

另外,我们还可以上海的程宗伊为例,从下表可以看出其传承脉络为:程宗伊—子珩、从子丕杰

门人李枝源—子调梅、舒亭(51)

其次,家传、师承对促进地域间医学传播也发挥了相当作用。方志中常见的现象是,家传世医往往由于迁居而带来医学传播,如上海李用粹,由宁波迁至上海。至于师承方面,从前文可以发现,上海的李中梓授徒马俶,而马俶是苏州人并且门人众多,李、马二人是士材学派的核心人物,从中可见苏州、松江两地有着医学上的交流。类似于他们的例子并不少。我们再举松江一例:

秦昌遇(上海人)—从孙秦之桢

门人金铭(金山人)—孙金学谦

门人徐磐(金山人)(52)

不难发现,明末清初的名医秦昌遇的医术至少也影响到松江全府范围。

从医派的角度来看,家传和师承某种意义上就反映了医派的传承。前文中提到的士材学派可以印证这一点。李中梓的医术传人既有家传性质的从子李延昰,也有师承性质的沈郎仲、马俶等人,而且这也使士材学派影响广及苏、松等地,成为其地域医学的代表(53)。如果从更大范围来看,家传、师承也是自元代朱震亨以来江南医学流派的主要传承模式。朱震亨师承源自金元四大家之一的刘完素,他门人众多,遍及其家乡浙江金华,也达到了江苏苏州等地。他在苏州的弟子主要有王履、王宾、赵良仁、楼英等,王履、王宾等人则通过家传、师传等方式进一步传播了丹溪医学,朱氏再传弟子中著名的有苏州世医盛寅等(54)。家传、师承也有传承上的断裂问题,不少家传的世医是隔代传承的甚至消亡了,而师承则可能会转变为家传或者扩大为医派,从而使师承本身变得宽泛。此外,社会化的传播,尤其是自学成医等现象的出现也会冲击家传、师承的固有形式,使其发生一定变化。譬如不少世医都会加入医籍刊行的行列,这包括临床性的医案、方术等著作,而这又在客观上促进医学的进一步社会化。

明清时代社会化传播力量的不断加强,还可以从方志中医生训练方式不明的人数比例看出来,下表4:

表4

史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》

不过,这些人大多又会在下一步的医学传承中转变为家传或者师承。那么,表面上似乎处于两极的家传、师承和社会化传播,实际上是相辅相成,互为补充的。可以说,家传、师承是在缺乏有效的国家公共医学教育机构的近世社会之下,医学传承和医生训练的中枢,推动了医学的积累与传承。而社会化传播则是明清时代社会发展需求的产物,借助于家传、师承等载体,一定程度上满足了社会的医疗需求。总之,近世的医生训练处于一种训练模式多元的医疗背景之下,这也必然带来似乎颇为混乱的社会医疗景象。然而,相比于当代社会公共教育机构之下的医疗教育,我们很难说这一训练机制缺乏效率和竞争力,近年来高校中医教育中“师带徒”模式的回归和复兴可以在一定意义上说明其优势。

An Initial Study of Doctor-training of Chiang-Nan region in the Ming and Qing Dynasties

Wang Taokai

(College of History,Nankai University)

Abstract:The study of the correlations between medical treatment,society and culture in the view of doctor's community can push forward people's understanding of Chinese medicine in traditional China.Doctor-training,part of medicine system,has great influence in doctor's community.Moreover,doctor-training includes courses of doctor-training,the patterns of doctor-training,and the heritage of Chinese medicine.Thus,the case of doctor-training in Chiang-Nan region in the Ming and Qing Dynasties is valuable.In a word,the flourishing Chiang-Nan society is the foundation of rich means of doctor-training in Chiang-Nan region.

Keywords:the Ming and Qing Dynasties,Chiang-Nan region,Doctor-training

作者简介:王涛锴,南开大学中国社会史研究中心、历史学院2007级博士生。

【注释】

(1)余新忠:《关注生命——海峡两岸兴起疾病医疗社会史研究》,《中国社会经济史研究》2001年第3期;《从社会到生命——中国疾病、医疗史探索的过去、现实与可能》,《历史研究》2003年第4期;余新忠:《清代江南的瘟疫与社会:一项医疗社会史的研究》,北京:中国人民大学出版社2003年版。

(2)关于江南社会生活的研究状况,当前的研究很多,专著可参阅陈宝良《明代社会生活史》(中国社会科学出版社2004年版),陈宝良,王熹著《中国风俗通史·明代卷》(上海文艺出版社2005版),林永匡、袁立泽著《中国风俗通史·清代卷》(上海文艺出版社2001年11月版),熊月之编《明清以来江南社会与文化论集》(上海社会科学院出版社2004版)等等;研究状况可参考:陈长刚《明清江南社会经济史研究述评》(《中国史研究动态》1999年7期)。极有启发性的是,王家范《明清江南研究的期待与检讨》(《学术月刊》2006年6期)等和费侠莉的医疗史著作《繁盛之阴》(江苏人民出版社2006年版)也强调了明代社会背景与医疗的关系。关于民众的文化素质:参见李伯重《八股之外:明清江南的教育及其对经济的影响》(《清史研究》2004年第1期)等论文。

(3)梁其姿的系列论文:《宋元明的地方医疗资源初探》,《社会历史评论》第3卷,商务印书馆2001年版;《明代社会中的医药》,《法国汉学》第6辑,清华大学出版社2002年版;《明清中国的医学入门与普及化》,《法国汉学》第8辑,北京:中华书局2003年版;Qrganized Medicine in Ming-Qing China:State and Private Medical Institutions in the Lower Yang Zi Region,late imperial China,Vol.8.No.1;另外,嘉定县方志记载明清县级医官由土人担任,没有俸禄,也可证明基层医官被剥离了国家权力体系;《利玛窦中国札记》也记载了中国医疗考试制度的疏松;明清以来中央对医疗书籍的刊刻也大大减少,不及宋元时代。

(4)梁其姿:《施善与教化》,石家庄:河北教育出版社2001年版;[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,商务印书馆2005年版。

(5)参阅邱仲麟的两篇论文《明代世医与府州县医学》,《汉学研究》(2004年)第22卷第2期,《绵绵瓜瓞——关于明代江苏世医的初步考察》,《中国史学》第13卷;谢娟《明代的医人与社会——以江南世医为中心的医疗社会史研究》,范金民编《江南社会经济研究明清卷》,中国农业出版社2006年版。

(6)唐廷猷:《中国药业史》,北京:中国医药科技出版社2003年版,第99页、第117—118页。该书是药业史的拓荒之作,对明清药业的发展作了简要总结。

(7)参阅白馥兰前揭著《技术与性别》第七章注释。

(8)明清时代的书籍刊刻参阅《江苏图书印刷史》,相关论述转引自张倩如前揭著《江苏古代教育生态》;方志亦载吴人喜著述。

(9)印刷出版业对医学的影响,海外学者如赵元玲、费侠莉、白馥兰等多有论述,可参阅其著作。医籍、日用书与医学教育的关系可参阅梁其姿《明清中国的医学入门与普及化》,《法国汉学》第8辑;张哲嘉,研讨会论文《传统社会民间通俗医学教育初探》。

(10)关于士人职业问题,陈宝良研究了明代生员的择业,其中之一便是从医,见其著作《明代儒学生员与地方社会》,中国社会科学出版社2005年版。

(11)参考邱国珍《中国民俗通志·医药志》第三章《民间医生与民间医疗设施》,济南:山东教育出版社2005年版,第145—158页。由于古代巫医问题颇为复杂,笔者本文不予探讨。

(12)今人对医学教育的认识多是从教育制度、教育方式等方面理解,又多从国家的层面来把握,主要是指政府管理下学校为主体的医学课程教育。不过,由于古代医学教育,尤其是明清时代医学发展是在地方社会实现的,这一现代含义显然难以适用。因此,我们从个体和实践层面来理解当时的医学教育,明清时代苏松太地区的医生主要是个体通过求学和练习而掌握医疗技术;在这一过程中,国家并没有一定的制度规范以及行政引导,可以称之为医生训练。

(13)参阅邱仲麟《儒医、世医与庸医》,编入《明人文集与明代研究学术研讨会会议论文》2000年4月;陈元朋硕士论文;祝平一论文《宋明之际的医史与“儒医”》,史语所集刊第77本,第3分。

(14)见《清稗类钞》第9册《艺术类》,北京:中华书局1986年版,第4134—4135页,第4173页。

(15)参阅华润龄著《吴中医派》。另外,张孝芳《吴门医派的渊源及拓展》一文说,“苏州历代有名望的医生多达1400余人,其中任医官、御医者100余人。在吴中名医中又以儒医、世医为多”。参见《江苏中医药》,2003年版,第24卷第4期。

(16)参见前揭祝平一论文。

(17)参见白馥兰《技术与性别》第238—239页关于“医学知识与意识形态”的论述,“正统医师”得以确立。

(18)民国《吴县志·艺术》,南京:江苏古籍出版社1991年版。

(19)参阅梁其姿前揭相关论文,她从医籍文献中深入考察了医生训练的内容;中医史界通常也多持与梁氏类似的看法。

(20)参考范行准《中国医学史略》第九章的相关论述;吴以义:《溪河溯源:医学知识在刘完素、朱震亨门人之间的传递》,《新史学》第3卷第4期。

(21)(明)刘纯:《刘纯医学全书·医经小学》,明清名医全书大成,北京:中国中医药出版社1999年版,第6页。

(22)(清)《裴子言医》卷二,《中国历代名医医话大观》,太原:山西科学技术出版社,2002版第191页。

(23)(清)徐大椿:《徐灵胎医学全书·难经经释》,明清名医全书大成,北京:中国中医药出版社1999年版,第48页。

(24)(清)吴谦等编《御纂医宗金鉴》,北京:人民卫生出版社1998年版,第13页。现代中医学者通常认为它是清代中后期流行全国的医学教科书。

(25)见华润龄著《吴门医派》“吴中名医”部分,苏州:苏州大学出版社2004年版,第50—102页。

(26)参阅《折肱漫录》(明浙江嘉兴黄承昊著)陆序,太原:山西科学技术出版社2004年版。

(27)见《怡堂散记》第254页及相关篇目等,收入前揭书《中国历代名医医话大观》。

(28)《脉诀》、《药性赋》往往被单独列出,时常成为讥讽庸医素质一般的依据。

(29)(清)喻昌:《喻嘉言医学全书·寓意草》,明清名医全书大成,北京:中国中医药出版社1999年版,第375页。

(30)见《医经秘旨》第23页,收入前揭书《中国历代名医医话大观》。

(31)参见《中国中医药报·科教周刊》2005年7月1日第6版。

(32)参阅《中国历代名医医话大观》中的《裴子言医》等书,太原:山西科技出版社2002年版。

(33)这个问题颇为复杂,涉及中医临床医学的方剂学,需另文专论。

(34)(清)赵学敏等:《串雅全书》,北京:中国中医药出版社1998年版,第10—11页。

(35)许增:《串雅全书·重校刊串雅内编小引》,第3页,余同上。

(36)参见《明清名医全书集成(徐灵胎医学全书)》中《医学源流论》第156页。另前揭梁其姿先生《明清中国的医学入门与普及化》中对此也有所论。

(37)上述训练类型影响及医生的类别,林永匡等著《中国风俗通史》(清代卷)中说,民间医生有世医、儒医、医人(自学成医者)三种,与本文论点大体一致,不过作者并未注明其分类的史料依据。需要指出的是,笔者主要引用地方志等文献所记载的医生,大多属于所谓名医,史料来源存在局限性。

(38)邱仲麟在其文《绵绵瓜瓞——关于明代江苏世医的初步考察》中也指出,民间医生训练的三个管道(师徒相传、家族内传及自学)有时也并非是各自独立的,而可能是彼此联结的。

(39)参见邱仲麟前揭论文。

(40)参阅吴以义《溪河溯源:医学知识在刘完素、朱震亨门人之间的传递》,《新史学》第3卷第4期;张哲嘉《明清江南的医学集团》,《明清以来江南社会与文化论集》,上海:上海社会科学出版社2004年5月版。

(41)史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》。

(42)参见吴以义、张哲嘉前揭论文。

(43)参见吴以义、张哲嘉前揭论文。

(44)史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》。

(45)史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》。

(46)史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》。

(47)史料来源:民国《吴县志·卷六一·艺术传》,同治《上海志·卷二二·艺术》,民国《太仓州志·卷二二·人物六》。

(48)明清时代的书籍刊刻参阅《江苏图书印刷史》,相关论述转引自张倩如前揭著《江苏古代教育生态》;方志亦载吴人喜著述。

(49)印刷出版业对医学的影响,海外学者如赵元玲、费侠莉、白馥兰等多有论述,可参阅其著作。医籍、日用书与医学教育的关系可参阅梁其姿《明清中国的医学入门与普及化》,《法国汉学》第8辑;张哲嘉,研讨会论文《传统社会民间通俗医学教育初探》。

(50)见林永匡、袁立泽著《中国风俗通史·清代卷》,上海:上海文艺出版社2001年版,第260—261页。

(51)《同治上海志》,《中国方志丛书》,台北成文出版社有限公司1974年版,李枝源,“监生精医理,博览诸家书,以为无出仲景范围者,治伤寒应手辄效,所著见《艺文》,子调梅、舒亭皆能世其业”。

(52)同治《上海志》,《中国方志丛书》,台北:台北成文出版社有限公司1974年版。

(53)职延广:《李中梓先生及其传人与著作初考》,《中国中医基础医学杂志》2000年第6卷第2期。

(54)参见前文所选史料以及吴以义的论文《溪河溯源》,《新史学》第3卷第4期。