元代华北的书院:蒙汉文化关系

[美]万安玲

[摘要]元代重建了许多南宋时期的书院,延续了南宋书院与道学传播互相融合的趋势,元朝政府维持书院与鼓励道学是为了统一北方、南方,减少汉人抵抗蒙古统治。有学者提出元代书院“官学化”,本文则从“断裂与连续”的角度继续探讨该问题,认为元代北方和南方的文化是统一的,汉族文化的传承是连续的,而不是断裂的。

[关键词]书院;蒙汉关系;官学化;道学

大蒙古帝国征服中原以后,许多宋代建立的书院是被大蒙古帝国重修的。有的建于宋代的书院也是被汉族地方精英家族重建的,或是被汉族士人重建的。大蒙古帝国重建书院的目的与汉族士人家族建立书院的目的当然不一样。无论如何,双方互相提供在文化方面的适应。双方也重建了许多新的书院,延续南宋书院的发展趋势(1)。南宋书院延长与道学传播互相融合,后来忽必烈汗及其继承者提倡儒教思想,提拔儒家学士,也与建立、重建书院有关系。大蒙古帝国维持书院与鼓励道学都是为了统一北方跟南方,减少汉族士人抵抗蒙古统治。大都路的太极书院建立在嘉熙四年(1240),表明了元朝政府推进南宋时代的道学以及儒家姚枢跟许衡两人对忽必烈汗的影响(2)。南宋灭亡、蒙古统治稳定后,元朝为了鼓励书院教育的发展,建设和重建了很多书院。

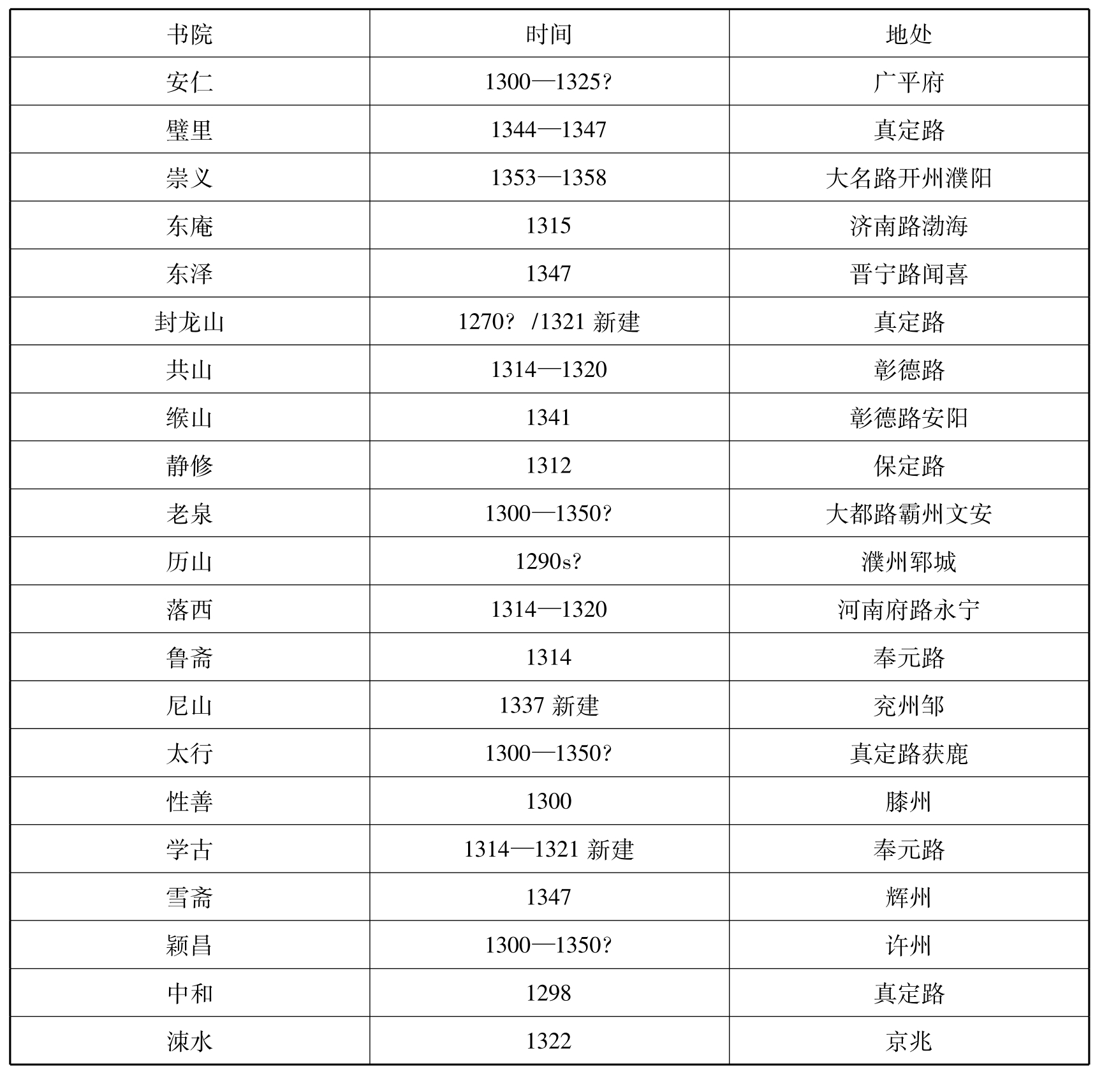

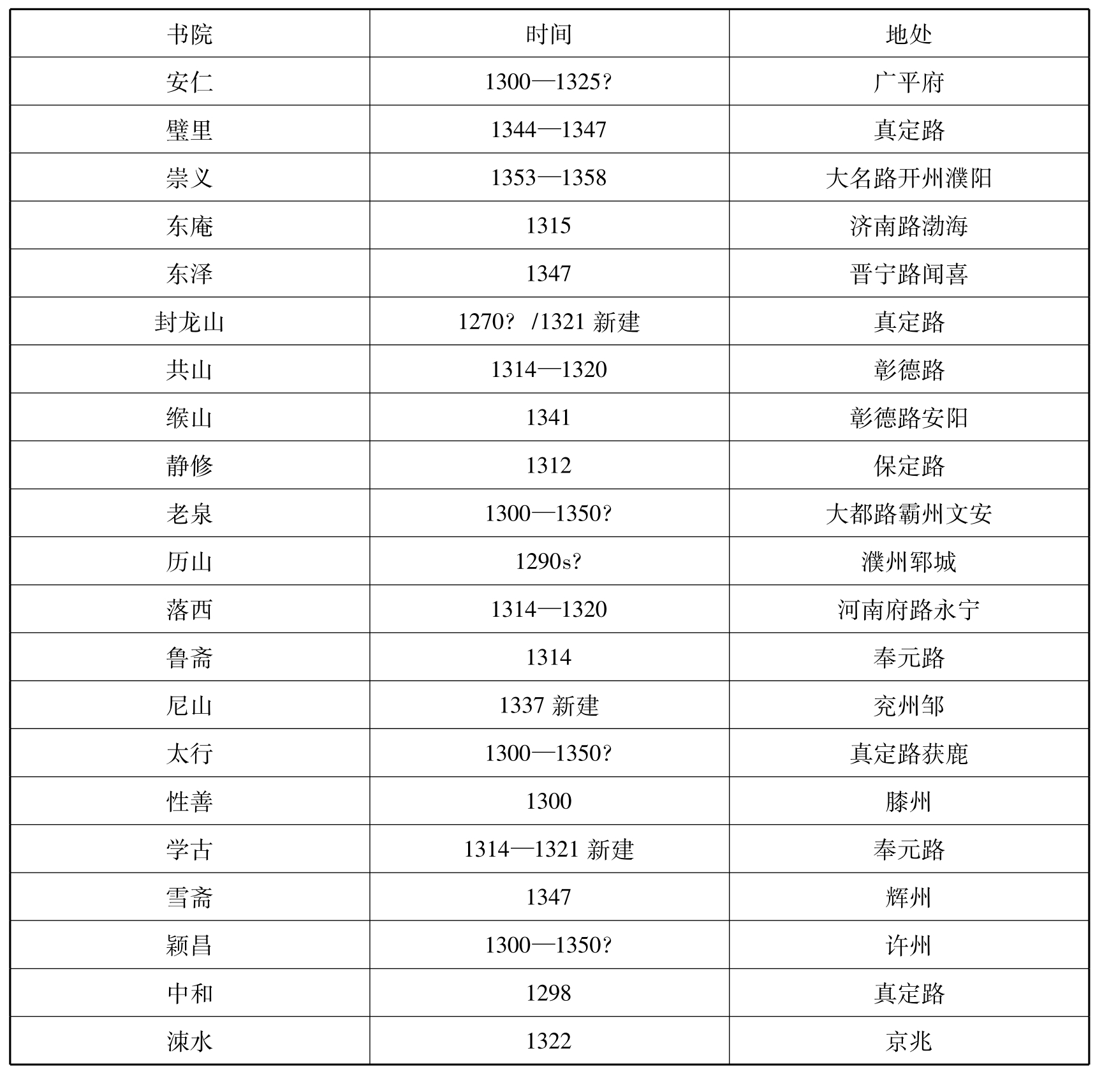

徐梓《元代书院研究》以“官学化”为题,说明元代书院在许多方面——例如机关,经营等方面,是官学,很像州学、府学、县学。最近的邓洪波《中国书院史》提纲中也提出了元代书院有这个特点。但是“官学化”是什么?在北方书院“官学化”具体详细的情况如何呢?本文引用了20所书院的资料进行分析研究,试图阐明北方书院的“官学化”。从本次研讨会议的论题出发,本文试图说明元代北方和南方的文化是统一的,汉族文化的传承是连续的,而不是断裂的。

一、华北的书院:传播儒教文化

按照程钜夫写的《谕立鲁斋书院》,雍古族人赵世延(1260—1336)为仿效南宋的书院常常在家乡尊敬先贤的传统,请求在奉元路建立鲁斋书院以尊敬许衡(3)。至正五年(1345)许有任(1287—1364)记述鲁斋书院的建立,谈到程钜夫延祐二年(1315)著文纪念鲁斋书院的建立(4)。按着程钜夫的记文,赵世延指导扩大王氏居宅以建立书院。这位王氏就是吉林副总管王廷瑞。王氏家族的行为受到了官府的表彰(5)。赵世延建设鲁斋书院,得到了前太子家令薛处敬以及前御史张崇、推官李益匠、府同知韩祐等人的支持,陕西行省又为书院分配田地,设立官师职位,制订学校规则,最后授予匾额。他的弟子除了献祭孔子、孟子、许衡以外,还对两位奉元路的学者献祭。张养好(1270—1329)《奉元路鲁斋书院三先生祠记》说明:“宋横渠先生张公(载)及我潜斋杨元复先生皆奉元家而鲁斋虽非其乡以尝主善安西路学遂于书院中合祠三先生于一室。”张养浩又揭示:“以奉元故为皇太后分地启赐经籍如千卷学田七十亩。”(6)鲁斋书院是元政府推进儒教——特别是道学——政策的有意义的基础。程钜夫、许有任、张养浩都记述了这个书院的历史,并描述了元代后期政府继续执行这样的政策。

奉元路还有学古书院,“学古”的意义就是儒家思想提倡“学习古代”。咸宁县隐士萧斞(1241—1318)记述了学古书院(7)。虽然在大德年间(1297—1307)大蒙古帝国任命他为陕西儒学教授,他拒绝接受,也不接受包括子祭酒在内的其他职位。虽然他不接受大蒙古帝国的职位,但在延祐年间关于学古书院的文章中,提到了儒教对蒙古统治者的影响,比如“教尚儒术”。萧斞所写指出,忽必烈任命儒家学者为官员,尊敬许衡,大蒙古帝国还承认鲁斋书院(8)。看到沔阳、平水和渭上已经有书院,三原县的平民李子敬请求同乡捐赠五万钱以创建图书馆,建馆后,命名“学古”。按照萧斞的记述,“部使者上之朝,报下旌其门”,表示官方的承认。

忽必烈的顾问儒家姚枢13世纪40年代居住在辉州的时候,为尊敬道学的六位学士,建祠并出版他们写的书。元贞二年(1296)姚枢的儿子把父亲的棺木从大都域迁移到辉州。到了至正七年(1347)纪念姚枢的雪斋书院建立,姚枢的曾孙请求许有任撰文记载。许有任强调姚枢把道学传到北方,以利中国南北的统一。许批评金国统治北方:“金源氏之有中土,虽一科举出士,宗愿名尚儒治,不过场屋文字,而道之大者盖莫如也。天相斯文,新安朱夫子出性理之学,遂集大成,宇宙破裂南北不通。中原学者不知所谓四书。”(9)许又解释为何建立雪斋书院:“圣朝以鲁斋许文正公从祀孔庙覃怀又立书院。先生首倡道学,辉州讲道之地,宜立书院设山长以淑诸人,庙堂韪之。”(10)

虽然建于元末,尼山书院与孔子庙都建在同一个地方,纪念孔子的书院象征大蒙古帝国继续和保护儒教。尼山位于曲阜东南60里,跟孔子的母亲有关。为了解释尼山书院的情况,虞集记载了当地的历史风俗:

……临水岩有曰坤灵之洞,洞中有圣人像。与颜母之山对其北则防山。圣人合葬其父母处。今书院在其中。前有智源之溪。后有中和之壑。往昔尼山之神而祠之曰毓圣侯。其左有夫子之宫焉。故宋庆历癸未,孔子四十六代孙袭文宣公知兖州仙源县宗愿作新宫。有庙,有夫子之殿,有夫子之位。有讲堂,有学舍,有祭田。自是历宋金至于今,盖三百余年矣。宫不知以何年废。我国家奄有中夏,崇尚孔子之道。岁月浸入,典礼斯备。至顺三年岁壬申,五十四代袭封衍圣公思晦孔林庙管句简实理言:请复尼山祠庙,置官师奉祠。因荐[彭]璠可用事,闻中书送礼部议。奎章大学士康里夔时为尚书,力言其事当行,议上。至元二年丙子,中书左丞王公懋德率同列执政者白丞相置尼山书院,以璠为山长。(11)

虞集继续说明彭璠捐献自己的钱以准备书院的礼具,书院建成后,“告山之神”。尼山书院包括大成殿、夫子宫及毓圣侯祠。由此可见,尼山书院不但是纪念孔子的学宫,也具有适应民间宗教风俗的功能。虞集又谈到尼山当地的风水有灵,有特性质,能诞生圣人:“呜呼!古初开物,天作兹山。太和氤氲,元期融结,流形降神,笃生大圣。”(12)

根据危素《尼山大成殿四公配享记》记载,至正十四年(1354)(13)达鲁华赤马合麻又增加颜子、曾子、子思、孟子在殿中配享。危素也提到延祐三年(1316)赵世延断言南方的孔子庙祭祀跟北方的不一样,这个情形不能忍受,因此,建议升高曾子。仁宗皇帝允许,所以南北祭祀统一。尼山书院的祭祀显示了这种发展情况。

二、儒教隐士与北方的书院

保定的静修书院纪念隐士刘因(1249—1293)。静修书院建于皇庆元年(1312),即恢复科举制度的时候。几年以后,至正十五年(1355)左右,虽然静修书院纪念不愿任职于朝廷的隐士,元朝高官危素还是著文纪念这个书院:

既[刘因]没之七年,新安县三台乡作专祠以祀之,并立孔子庙与明伦堂,诸生斋室。皇庆元年间,朝廷赐额,曰静修书院,静修者先生之别号也。盖三台皆有隐君子曰南溪老人梁至刚,与先生友善间往造焉。辄旬月之留,至刚之子泰及刘英、李蒙、王果、李真,从先生游。英早岁为吏,一旦幡然折节为学。故先生始……至元五年县达鲁华赤不华袅,山长王朝佐始构两庑,绘从祀像。然距今五十余年,未有试书院之颖末,俾后世传焉者非阙典欤。至正十五年冬乡贡进士东平杜禹来为山长慨然以事为己任,某于县尹中山刘得亨创建神门,画泰等四人像以侑食。郡达鲁华赤锁住公闻之曰:“吾守令之责也。”首出廪禄,命满城县达鲁华赤海寿取碑材于西山。已而吏民闻风幕义欣然来助。他日公使吏来属素为之记。

呜呼!去古既远世之风俗,赖以不坠者不在乎!世之君子者乎,先生生大河之北,当国家混一之初,锐然有志承圣贤之绝学。(14)

为了让后人了解刘因跟刘英的贡献,并以他们为榜样,危素刻石记载。非汉人官员也支持纪念隐士刘因的静修书院,显示蒙古政权适应汉族文化的战略。

安阳缑山书院纪念隐士杜瑛(1204—1273)。因其祖先是霸州人,金朝季杜瑛在霸州的缑氏山读书,后人称他为缑山先生(15)。金朝战败后,杜瑛迁居彰德路的安阳,像对刘因一样,忽比烈授予杜瑛教育官的职位,但是他谢绝了。拒绝官职,杜瑛从教于汾江流域。缑山书院山长马熙请求许有任记载书院的创建。按照许写的记文,尽管谢绝教育官的职位,杜瑛死了以后还是获赠翰林学士。然后,河南部使者申请建立纪念杜瑛的缑山书院,朝廷给予允许。缑山书院于1353年建成。杜瑛的孙子杜秉彝跟县知朱彦亨合作创建纪念他祖先的缑山书院(16)。危素的铭文注重于杜瑛的教学,不强调他谢绝职位。建立书院对元政府的教育需要与对杜瑛子孙的声望都有利益。

三、尊敬北宋苏氏:利用文学传统

虽然建立时间不清楚,霸州的老泉书院纪念北宋苏洵。许有任《霸州创建老泉书院疏》说道苏洵在霸州做官(17)。因湖广儒学提举李元镇的家乡在霸州,愿意建设老泉书院以献祭苏洵和他的儿子苏轼与苏辙,提供两顷田以供养献祭。老泉书院纪念北宋文学家苏氏反映了蒙古政权利用北宋文化声望以显示元朝统一南北,传播中国文化。

许州的颖昌书院纪念苏辙。因苏跟宰相蔡京发生冲突,退隐颖昌。按照郑元祐的《颖昌书院记》记载,创建书院应该是为了纪念苏辙。在碑文中郑说明建立书院的原因,又用许州的书院数量与河南的许洛及江南作比较:

国家右文崇儒,路府州县莫不有学,犹以为未也。所在有书院,即其地之贤者而祀之。江南归职,方书院之建几十倍于昔。若中州先哲之所过化,礼乐刑政夫岂东南所可企及。然由文庙设科取士,考于各省士额多寡,河南许洛为天下中,然河南士额视江浙裁什之六,则夫两地。学校盛怀概可见已……今声名文物乃独盛于东南。(18)

郑元祐称赞建立颖昌书院对改善河南书院状况的贡献,又强调奉献苏辙是合适的:

许昌冯梦周……以为颖昌秦汉以来,以武以文以功以德以知名海内,布在方册者概以多矣,然皆莫若苏右丞万里出蜀,用其所学以相其君,及其老也,归休乎颍上,自号曰颍滨老人。于是,梦周清于其长兄尚书公及许下乡曲之老,咸以为宜。乃捐衣布之赢,卜地于许下之某乡某原,营构结筑……事已毕,梦周言之官,官言之宪省,宪言之中书。中书,礼部皆允其所清,由是颖昌书院遂表诸于北方。

郑元祐描写冯梦周努力工作以收集经籍,建立书院的图书馆:

梦周昔为温州路经历,尝梓锓六(经)诸图诸书。及为平江路推官,得《庸》、《学》、《语》、《孟》善本并小学书。梦周更为高经下注,其为书版凡若干卷,悉以归之书院,而不以私于其家。其平日捐金以购买之书籍,自六经传注子史别集,以至稗官杂说,其为凡若干万卷,亦悉归之书院。师生有欲借之书,则具姓名列书目而以时谨其出内……(19)

郑元祐“许洛之士不让乎大江以南”来结束全文(20)。郑元祐的碑文显示几方面的意义。第一,从文化的角度来说,南北竞争是明显的。郑强调北方也有教育文化,跟南方处于平等的地位。第二,颖昌书院以纪念苏辙显示元朝维持北宋文学传统。第三,郑把冯梦周描写为当地一位慈善的、爱好书籍的对家乡的文化教育事业有贡献的人士。

四、北方书院与政治上的延续

至治三年(1323)蒙古官员特穆尔布哈,在北宋史学家官员司马光(1019—1086)的出生地,建立纪念司马光的涑水书院。特穆尔布哈鼓励乡人建设涑水书院以提升地域文化,祭祀司马光(21)。在粹德堂献祭司马光像。王纬《涑水书院碑记》描写书院建成后,欢迎“贫而无赀来学及四方宦游者”来学习。当地汉人与非汉人合作,显示大蒙古帝国也继承北宋的政治传统。这里,因为司马光是史学家,所以也包括对历史思想传统的继承。

至顺四年(1333)左右赵筼翁在晋宁路闻喜县建立了董泽书院。他是南宋丞相赵鼎(1085—1147)的六世孙子(22)。赵鼎因反抗秦桧求和政策而离职。南宋失败后,赵鼎的许多孙子迁居南方,但是有些还在北方的家乡。至顺二年(1331)赵筼翁得到国子博士,请求在闻喜县学祭祀他的祖先赵鼎(23)。按照虞集(1333)记载,“董泽之族人闻之,来走京师见筼翁。谒告,与之归。将作书院于其乡,以淑其民。”(24)虞集编辑碑文,翰林学士张昇(1261—1341)撰写碑文,佥太常礼仪院事李侃作篆额(25)。碑文结尾处,记载日期与赵筼翁树立石碑,又记录七世孙子赵凝,从孙赵采、赵礼、赵中等。元朝政府为什么尊敬南宋最有名的爱国者,包括虞集在内的元朝高官维持董泽书院?反抗金国依蒙古人的看法可能不算是反抗蒙古征服。虽然赵鼎跟道学家没有关系,在他的碑记中虞集强调道学传播“斯文”。董泽书院的情况显示,到了元统元年(1333)蒙古统治者与汉人在文化方面互相适应,连南宋爱国者的孙子也能任职朝廷,并提倡尊祖。

真定路的封龙山书院纪念金朝进士李治(1192—1270)。忽比烈任命李治为翰林院学士。李治退休后,返回家乡封龙山,买田,创建学校(26)。当地人请求李治重建北宋前丞相李昉在封龙山的书房,以让学生再来读书(27),因此李治恢复并扩建李昉的书房。李治、诗人元好问、张德辉三人同为“封龙山三老”。袁桷《封龙山书院记》提示李治的学生包括有名的真定人史天泽和他的儿子(28)。皇庆二年(1313)李治曾孙李慎言任职翰林院,元仁宗恳求儒家学士任职大蒙古帝国,有一位朝官提出因为李治曾任职翰林院,应该善待他的后代。不久,李慎言被任命为监察御史。此时书院已经毁坏,因此于至治元年(1321)李慎言请求政府重建封龙山书院。

从纪念司马光的涑水书院、纪念赵鼎的董泽书院,到纪念李治的封龙山书院,都显示元朝跟北宋、南宋的文化有很深的关系,并传播汉族文化。董泽书院与封龙山书院的重建,赵鼎的后代以及李治的后代参与书院的建立和恢复,并获朝廷的重视也证明了这一点。

五、家族书院的“官学化”

有些家族首先捐赠家财以创建书院,并获得政府的赞同和支持,然后家族书院采用普遍的书院模式。危素记载真定路获鹿的太行书院的先贤祠建于14世纪中叶(29)。高氏妻子也捐赠嫁妆以维持书院:“国子伴读高健作太行书院……其先君子惧其亵也,欲作庙以祀,未果而死,既终丧。健之母房发所畜粟帛以构书院。”(30)

危素也记录在祠里面立像和受献祭的先贤:晋代官员贾纬、他的宋代曾孙佐普仆射贾昌朝(998—1065)、金代太常丞蔡珪、诗人元好问、元代御使张德辉(1195—1274)、江南行省参知政事贾居真(1218—1280)、翰林学士丞旨正思廉。危素提出虽然元好问居住在太原,但在获鹿买房子,女儿跟获鹿人结婚,所以和当地有亲密的关系(31)。很可能北宋贾昌朝是贾居真的祖先。正思廉大概是非汉人的名字,但是找不到有关他的资料。虽然太行书院是高氏家族建立的,但到了危素记载书院的时候,书院的官学化在先贤祠献祭的人显而易见:包括当地晋代高官,宋元时代出生进士,高官的贾氏,与金诗人元好问,虽然元好问的诗表达悲哀的感情,但是他的文学声望好像比他对蒙古征服金国的反抗更受重视。除了这个情形以外,张德辉与贾居真都是元好问的赞助人。

真定人苏天爵(1294—1352)于14世纪中叶记载赵氏壁里书院,说明办书院能带来入仕的前程:

新勒永寿乡壁里书院者,赵氏兄弟作之以诲来学者也。初,赵氏仅有中人之产,其父孝弟力田地,兼通阴阳五行之说,母亦贤明,延师以教其子。久之,乡邻从学者众,学舍至不能容,始损家赀修建书院。(32)

虽然赵家只拥有“中等”数量的财产——像杜洲书院的陆家和朴山书院的严家——赵家也出资建造书院。壁里书院拥有50柱的规模,赵家还在邻乡购田地300亩以供养学者(33)。这里,作为儒家社会中母亲应遵循的典范,在家庭教育中,母亲起着关键作用。壁里书院于至正八年(1347)建成时,监察御使杨俊民(与苏同是真定人)认可它是书院。当地官员豁免了赵家的劳役(34)。报告朝廷后要求任命书院管理人。苏天爵在记文末尾告诉我们,兄长赵恕在辽宁开元路任教授,弟弟赵愿是一名隐士(35)。

大哥获得教职,是政府对这个家庭有助于当地教育的一种承认。显而易见,免除劳役,被任命为教育行政官员,是兴办书院的家庭能获得的利益。苏天爵在记文中也阐述,这些家庭办教育对于国家的重要性:

盖善风教而淑人心,明礼义以厚乡党,莫大于斯……苟非读书好义之家,则亦孰知以是为重乎!呜呼,世有田地畴连阡,岁收万钟,终岁不损一钱,宁肯兴学作士以化其乡里哉!(36)

苏天爵还把有些富人的吝啬与赵家对教育的热诚作了对比。他指出,在边远地区,特别是边境地带办教育的特殊价值。赵恕被任命为辽宁开元路教授,表明朝廷意在通过教育来转变当地习俗。苏天爵指出,像赵氏母亲这样教育儿子的角色,是母亲或妻子涉及创建书院比较罕见的例子。

真定路的中和书院首先是长庐高伯川的家塾。王旭于至顺元年(1300)入讲师座位,记录中和书院与书院里面的中和堂(37)。按照碑文,王旭的赞助人高伯川捐赠部分家族财产以发展书院:

又感燕山窦禹钧之事。叹而言曰:“兴书院养寒士,此盛德事也。北方三百余年已来,继窦氏之躅者,何其缪缪耶。余陋虽规模不及彼,而窃有希贤之志焉。”(38)

因此高伯川买田以创建书院。南台侍御史赵文昌题写碑文,获官方的承认。王旭注重高伯川的慈善,虽然学费不够支出,但书院还是建成了。王旭强调高伯川捐助当地教育:

因对诸生而叹曰:“夫天道否泰盛衰如循环无不复者,草创以来,国家以伐宋为事,未暇文治。今圣人在上,天下一家。书籍生于中国,学校遍于四方,斯文其将复兴乎!且书院一事盛于南国,而北方未之有。今高伯川营此,盖将以为北方倡,而因以上迎乎!”(39)

在《中和堂记》中,王旭除了强调中和书院对北方文化发展的作用外,还明显表述了他的道学思想:

学者之事,莫先于治性情而修礼乐。夫性者,理之所会,而情者,性之所发也。会而无所偏,则性之体立矣。发而无所戾,则情之用行矣。性情体用所以为天下之大本,达道者,其中和之谓欤?(40)

兴办家族书院,并不局限于汉人家庭。历山书院的(中书省、濮州、郓城)情况说明,甚至蒙古人家庭为了延续家学传统,保持家庭成员学者和精英的地位,也采用了兴办书院的战略。出生于蒙古尊贵伯牙吾(Baya'ud)氏族的千奴(Cino'a),大约于至元二十七年(1290)建立了历山书院(41)。他的祖父忽都思(Qutugsi),于宝祐三年(1255)灭亡金国的战役中被杀。他父亲和尚(Qosan)南宋灭亡后当官(42)。千奴的元史传中写道:“退居濮上,筑先圣宴居祠堂于历下,筑聚书万卷,延名师教其乡里子弟。”(43)根据程钜夫的记载,千奴办学不仅给当地人教育机会,还对当地予以帮助——书院有医生为学生和当地居民治病、学生在课余时间练习射箭和军事技术,所以书院具有实用和慈善的功能(44)。程钜夫在碑文中提到这个蒙古家族的三代人,他们通过兴办书院支持当地教育,做法与江南精英家族完全一样。除了讲授传统的学问,书院提供医疗帮助和训练射箭,显然很强调实践性。

开州濮阳县崇义书院也不是汉人建立的。像历山书院的千奴,唐兀氏崇喜为了完成祖父的心愿,于至正十三年(1353)在郓城建成了一座庙堂(45)。三年后,捐赠粟五百石与藁万束。至正十八年(1358)中书礼部指导大名路赐名“崇义书院”,再赐旌来宣布唐兀氏的贡献。旌上写有“义士劝齐民”。在此50年以前,崇喜的祖父做了家塾;泰定二年(1325)左右,崇喜的父亲捐献钱与粟,买田来扩大家塾。到崇喜的时候,按照张以宁记载,濮阳县知传闻崇喜新建庙堂,受到命令赐额。张以宁强调唐兀氏三代继续维持书院以及家族对政府的贡献:“输家以助国费,不忘禄忠。”

六、书院的多样性:义学、镇学、图书馆

虞集记载山东西边的膝州性善书院分配田地(46)。先是州知在(1300)建立义学,捐赠了自己的薪金和膝州士人捐赠5000钱以创建书院与支付教师费用。次年在礼教乡给与书院三顷官田。延祐元年(1314),大蒙古帝国即将恢复科举制度,监察御使任居敬,因为“昔膝文公常闻性善之说于孟子,”请求命名义学为“性山”(47)。朝廷准许后,任命山长和学官。在延祐二年(1315),州知在前州治地点新建性山书院。当时书院包括祀孟子的庙堂、讲堂,与宿舍。书院又获得使相乡户绝地两顷15亩,如市乡18亩,还有礼教乡5顷,一共有10顷,30余亩田。县簿明安答儿跟山长膝昂霄记录学田边界以防侵占。最后,虞集谈到在书院读书的人跟在学田耕作的人有什么关系:

盖古之人,其幼无不学者,及其长也,受田而耕,而后秀者入于学,以学乎修己治人之道。耕者食人,而不以为劳;学者食于人,不以为泰;诚以学者有益于人之国家也。(48)

在图书馆书目的序言中记录彰德路汲县苏门山所谓“共山书院”(49)。收集书的人就是延祐二年(1315)任命的参议中书省张氏。次年柳贯在京都访问张氏,看见书目。柳贯描写张氏搜集书籍,张氏找到要买的书后用自己的薪金购买,30年的时间才搜集完成。因为没有说明在汲县苏门山有学校,在这样的情形下,很可能用“书院”这个名称表示藏书馆的意思。

在大德四年(1300)总管司千户镇抚耿澜在广平府安仁镇建立书院(50)。按照王公孺记载,耿澜首先聚集居民以建立安仁镇。不久,住在安仁镇的人多达100多户,户主与长老达120人。王说明每月一日和十五日户主与长老聚集讨论文学、哲学的问题,不久,决定捐钱以建立夫子庙堂。树立夫子像,创建讲堂与宿舍,任命教师。国子教授林县张文请求王公孺记录。王公孺叙述从唐代起的庙学历史,来阐明耿澜的成就:“至唐,始令天下建立庙学,通祀孔子,至于乡镇,则未闻也。今诸君乃能以义起祀,可谓吻合古制矣。”

七、统一文化传统:西洛书院

元政府恢复科举制度的时候,于延祐元年(1314)在中原最神圣的地方洛江建立西洛书院(51)。西洛书院地址离洛阳很近,洛阳是道学家程氏兄弟出生的地方。起先,西洛书院的房基就坐落于当地人薛友谅所建的义学(或是义塾)。薛友谅要履行先父薛玄的计划。

程钜夫纪念西洛书院,写到著名的金国诗人元好问和儒家姚枢等在书院讲授(52)。按照程钜夫的记载,薛玄死了以后,薛友谅遵循先父的意志,“割岁入之奇,仿书院之制,爰建义塾”(53),任命教师,聚集学生。然后买前司马氏的独乐园土地以扩大书院,建立奉献五贤堂“以祀亿洛诸儒”(54)。吸收司马光的独乐园,充实书院里面的祠物,体现了对北宋文化遗产的继承。直到延祐元年(1314)义塾才被承认为西洛书院。“西洛”表示这个地方跟道学的渊源有关系,又具有亿洛江“神圣山水”的意义。当时任命山长,为了显示官方承认西洛书院翰林学士刘赓书写匾额(55)。

庆元府望族袁氏的袁桷也对西洛书院有记录。他任职于翰林院与集贤院,他对当时恢复科举制度有相当影响。袁桷的记文写到薛氏维持教化,还叙述当地另外一位北宋人士,以及当地山水的历史传统特性:

河南薛公尊先君子之命,义学于永宁矣。龙头山有故迹。苍崖崭然。宋元祐天台罗适政之大刻其上曰:洛书锡禹之地。正之安定胡先生[瑗]门人。善水利……安地志永宁并长水县。长水东邻洛川,记传云洛书所出。今龙头山新立禹祠,而薛公仰止。亦近得清于朝为书院。遂更其名曰西洛。且俾夫后人知禹洛书之诚。(56)

北宋首都开封府知罗适熟知水利(57),退休后,回到东南故里,但开封人在他死了以后,在他的家乡也纪念他(58)。罗适在水利方面跟禹王有关系;他研究《易经》,所以对洛书数字的宇宙观有了解。袁桷注重罗适与禹王,程钜夫相反的没有谈到罗适,只是提及禹王。程钜夫强调北方传播道学的学士,薛氏对这个过程有贡献。由此,西洛书院的历史,从古代的传说到最近的情形,显示文化方面的延续。北宋政治文化跟南宋道学在这个地方融合,西洛书院显示元朝提倡对中国疆域与文化的统一。

结 论

本文描写元代书院延续南宋书院纪念先贤的活动的同时使书院比南宋时更官学化。像南宋书院一样,元代书院也多为纪念乡土学士。有些学士享有很高的声望,有些仅在家乡有名。元代书院纪念的对象有其特点。一方面,虽然元代书院像南宋书院一样,奉献跟道学有关的学士,但是元代书院的纪念对象就是到北方传播道学的学士,例如雪斋书院的姚枢、鲁斋书院的许衡。像南宋书院一样,元代书院也纪念隐士,例如静修书院的刘因、缑山书院的杜瑛。无论如何,在元代的历史情况下,纪念隐士也有其特点。在中国历史上,隐士常有不愿任职的意思。因为元代是蒙古征服者所建立的朝代,纪念隐士可能表示反抗蒙古人的意思。从文学与政治上的看法来说,纪念苏氏的老川书院和颖昌书院,或是纪念司马光的涑水书院、纪念赵鼎的董泽书院、纪念李治的封龙山书院,都延续宋代的文学传统和政治传统。另一方面,家族书院纪念家祖,有祖庙的性质,还有义塾的性质。有些元代家族书院不是汉人建立的,显示在蒙古统治下,连少数民族也模仿汉人家族建立书院这样的趋势。还有各式各样的书院,例如义塾样的性善书院,像图书馆性质的共山书院,跟建镇有关的安仁书院。最后,西洛书院代表了许多元代书院的特性:传播宋代道学,延续北方文化历史,统一中国南北方。无论元代书院有什么特殊性,像南宋的书院一样也实行“官学化”,但在制度方面,元代的官学化比南宋时更规范。在元代的特殊情况下,蒙古统治者维持与承认多样性的书院,以便统治教化以及稳定汉人社会。

Northern Academies during the Yuan Dynasty:Cultural Relations between Mongols and Han Chinese

Linda Walton

(Department of History,Portland State University)

Abstract:Many academies formerly established in the Song were restored by the Mongol government.Some academies were also restored by local elite families or by individual scholars.Of course,the goals of the Mongol government and Han local elites in restoring these academies were different.However,both mutually participated in a process of cultural accommodation.Many new academies were also established after the Mongol conquest,continuing a trend from the Southern Song.The expansion of academies in the Southern Song and the spread of Daoxue were interrelated,and the promotion of Daoxue by the Yuan court was also an important factor in the founding and restoration of academies throughout the country.Both the support of academies and the promotion of Daoxue by the Yuan government can be seen as strategies to unify the north and south and to reduce resistance to Mongol rule.In his book,Studies on Yuan Academies,Xu Zi focused on“officialization”as a main theme,explaining that in many circumstances-administration,financing-Yuan academies were like prefectural and county schools.More recently,in A History of Academies in China(2006),Deng Hongbo also promoted this characteristic of Yuan academies.In the specific case of northern academies in the Yuan,what does“officialization”mean?Making use of records on25 academies,this paper seeks to answer that question.It also sheds light on the integration of the north and south in terms of intellectual culture reflected in Mongol-Han interactions at northern academies,emphasizing continuities between Song and Yuan.

Keywords:Academies,Mongol-Han relations,Officialization,Daoxue

作者简介:万安玲,女,美国波特兰州立大学历史系教授。

【注释】

(1)见Linda Walton,Academies and Society in Southern Sung China,University of Hawaii Press,1999.

(2)郝经:《太极书院记》,《郝文忠公陵川集》(1738/1828)26.13a—14a。

(3)程钜夫:《雪楼集》,《四库全书》电子版,1.3a—b。

(4)许有任:《鲁斋书院记》,《圭塘小藁》,《四库全书》电子版,6.10b—13a;程钜夫:《鲁斋书院记》,《雪楼集》,13.25b—28a.许有任婚姻赵世延的女儿。

(5)程钜夫:《雪楼集》,《四库全书》电子版,13.28a。

(6)张养浩《归田类稿》(四库全书电子版)5.1b.

(7)萧斞《学古书院记》《勤斋集》1.14b—16a.

(8)同上,1.15b—16a.

(9)许有任:《圭塘小藁》,四库全书电子版,6.4a—b.

(10)同上,6.9b.

(11)虞集:《道园学古录》,台湾华文1911年版,29.5b—6b.

(12)同上,29.7.

(13)危素:《说学斋稿》,四库全书电子版,2.36a—38a.

(14)危素:《危太朴云林续集》,吳兴刘氏嘉业堂刊本,1913年版,5.12b—13b.

(15)许有任:《缑山书院记》,《至正集》,1911刊本,8.34b—36a;元人I.563—4.

(16)王德毅等编:《元人传记资料索引》,北京:中华书局,1987年版,I.569(杜);I.320(朱).

(17)许有任:《至正集》,四库全书电子版,70.11b—13a.

(18)郑元祐:《侨吴集》,元代珍本文集汇刊,“中央图书馆”编刊1970年版,9.10b—11a.

(19)郑元祐:《侨吴集》,元代珍本文集汇刊,“中央图书馆”编刊1970年版,9.10b—12a.

(20)同上,9.12b.

(21)《河南通志》43,(康喜年间刊本),陈谷嘉邓洪波主编:《中国书院史资料》上册第384页。

(22)虞集:《董泽书院记》《道园学古录》(台湾华文书局1911刊本)4.6a—7b.

(23)《宋元学案补遗》,44.124a.

(24)同④,4.7a.

(25)《山右石刻丛编》34,光绪刊本;《道园类稿》24,明初翻印1341—68刻本。

(26)袁桷:《清容居士集》(四部备要版)18.4b—5a.

(27)姚从吾:《元初封龙山三老之一李治与关于他的若干问题》,《宋史研究集》,台北:台湾书店1958年版,第8页。

(28)同①,18.4b.

(29)危素:《太行书院先贤祠记》,《说学斋稿》,四库全书电子版,2.33a—34b.

(30)同上,2.33b.

(31)同上,2.33b—34a.

(32)苏天爵:《新乐县璧里书院记》《滋溪文稿》(北京:中华书局,1997)2.33.

(33)同上,2.33.

(34)同上,2.33.

(35)同上,2.34.

(36)同上,2.33—34.

(37)王旭:《中和书院记》,《兰轩集》,四库全书珍本版,12.8a—9b;《中和堂记》《兰轩集》,四库全书电子版,12.11a—12a.

(38)同上,12.8b.

(39)王旭:《中和书院记》,《兰轩集》,四库全书珍本版,12.9a.

(40)同上,12.11a—b.

(41)程钜夫:《历山书院记》,《程雪楼集》,台北:“中央图书馆”元代珍本文集汇刊,1970年,12.13b—14b.

(42)元人IV.2580,2559.

(43)脱脱等:《元史》,中华书局,134.3259.

(44)同③,12.14a.

(45)张以宁:《崇义书院记》,四川《开州志》1881刊本,8。

(46)虞集:《道园学古录》,台湾华文书局1912年版,4.13b—15a.

(47)同上,4.14a.

(48)同上,4.14b.

(49)柳贯:《共山书院藏书目录序》《待制文集》(四部丛刊)16.1a—2b.

(50)(河北)《重修广平府志》;《中国书院史资料》,第373—374页。

(51)袁桷:《清容居士集》(四部备要版),18.3a—3b;程锯夫:《楚国文贤公雪楼程先生文集》(四库全书版)22.1a—2b.

(52)程钜夫:《历山书院记》,《程雪楼集》,台北:“中央图书馆”元代珍本文集汇刊,1970年,22.1a。

(53)同上。

(54)同上。

(55)同上,22.1。

(56)袁桷18.3a.

(57)昌彼得等编:《宋人传记资料索引》,台北:鼎文书局1974—1976年版,V.4273。

(58)叶适:《叶适集》,台北:河图洛书1974年版,11.192—103。