-

1.1科举、人际关系网络与家族兴衰:以宋代明州为例

-

1.2中晚唐江南氏族兴起与道观、道士

-

1.3元代华北的书院:蒙汉文化关系

-

1.4明清陕西城隍考

-

1.5变革时代·近畿地域·特殊群体

-

1.6清代告示与乡村社会秩序的建构

-

1.7近代北京社会的“铺保”初探

-

1.8晚明北京居民的节日生活与城市空间的发展

-

1.9盛清吴中士人生活的写照

-

1.10择医与择病——明清医病间的权力、责任与信任

-

1.11何以成医:明清时代苏松太地区的医生训练和社会

-

1.12天津广仁堂医疗机构初探

-

1.13中西医知识冲突下的近代中医医院

-

1.14近世浙西的环境与水利

-

1.15清代后期钱塘江海塘大修经费筹集问题研究

-

1.16康熙帝和徽商的遭遇

-

1.17屏盗之迹、拯民之恫:明清苏州地区的巡检司

-

1.18在流放地:论清代流放人犯的管理

-

1.19盐之魅:秘密会社、革命与国家

-

1.20民间社会之文化重建

-

1.21近代中国视野中的“民主”释义

-

1.22从韦伯一直到勃兰特

-

1.23关于对话的对话

-

1.24中国社会史学会第十二届年会综述

-

1.25水与健康的变奏曲

-

1.26井上裕正著《清代アヘン政策史の研究》

-

1.27长时段的宗族史研究

-

1.28海外贸易制度史的创新力作

-

1.29系统的学科建构浓郁的江南特色

-

1.30《中国社会历史评论》第六至十卷目录

-

1.31编后语

科举、人际关系网络与家族兴衰:以宋代明州为例

科举、人际关系网络与家族兴衰:以宋代明州为例(1)

(台湾)柳立言

[摘要]本文研究科举及人际关系网络对精英家族兴衰的作用。研究科举时,必须探讨家族是如何中举的,这要从科举制度的重要环节切入,包括考试内容、解额、解试、省试和殿试、特奏名、举业与考试和家学与文衡之臣。对不同形态和性质的家族来说,同是中举,作用便会不同,例如有时是从“被统治”阶级上升为“统治”阶级,有时是从精英阶级的“下层”上升至“中、上层”,这是不同性质和程度的流动。研究人际关系网络时,必须探讨它是如何形成的,更要留意,家族成员不是全都笼罩在一张网里,而是分属不同的好几张网,这些网有时并无交集,并不是牵一发而动全身;而且,即使在同一张网里,也有内围、中段和边缘的区别,不会是所得利益一体均沾。此外,这些网在不同的场合也有不同的功效,例如中举,连到考官的网就可能功效大于连到知州的网了。

[关键词]科举;人际关系网络;精英家族;社会流动;研究方法

前 言

每个朝代的家族史研究都有其特别关注的问题,由于史料的限制,宋代的研究限于中上层家族,又以士大夫居多。与唐代长期盘踞政坛享受世爵世禄的世家大族对照,宋代家族史的特定问题自然是:一、宋代的家族是否出现一个新的形态?二、家族如何兴起、维持和衰落?三、家族对宋代的重要领域,如政治、经济、法律、社会、军事、宗教及文化等有何影响?

对第一个和第三个问题,已有专文论述(2),本文只针对第二个问题中的科举进士和人际关系网络两个因素,探讨目前尚在流行的一些研究方法和理念,指出它们可商榷的地方。本文以宋代明州的家族为例,因为它们是有最多人研究的,遍及最重要的楼氏、汪氏、史氏、高氏和袁氏五个家族(附录一)。假如我们能够提出新的研究方向和方法,将来的成果必能一新耳目。

为节省篇幅,昔日的知识已变为今日的常识的,以及引用附录一各篇论著时,就不一一加注了。

一、进士对家族的兴衰有何意义

众所周知,何炳棣先生主张科举引发社会流动,使寒户有机会成为名门,但以郝若贝(Robert Hartwell)和韩明士(Robert Hymes)师徒为代表的宾州大学(University of Pennsylvania)学人则主张,不少士人在中举之前就来自精英家庭,不是中举之后才成为精英,故中举不是那么重要,更重要的是家族的互助和人际关系网络(3)。究竟进士的重要性何在?

一位学人用四句话概括目前对士人家族盛衰的研究发现:“经济是基础,科举是关键,联姻很重要,关系不可少。”(4)读者未免疑惑,这四个条件难道不是大部分士人家族都拥有的一般条件吗,为什么拥有同样的条件,甲家盛而乙家衰?一个立即的答案,就是甲所拥有的条件比乙的好,例如甲的朋友比乙的朋友有钱有势,甲的太太比乙的太太有才又有财。接下来的问题,自然是甲凭什么条件娶得那么好的太太?答案也许是甲本身就有才又有财,所以娶得一个门当户对的太太,亦即甲本身的成就带来了好的婚姻,不是好的婚姻带来了甲的成就。这个发现可以挑战宾州大学学人的上述主张,因为我们发现,士人在联姻之前就是精英,不是联姻之后才是精英,故婚姻对家族的盛衰也不是那么重要。这当然是泛论,要深入研究,学人必须在列举一般条件之余,找出某个家族的特殊条件,才能说明这个家族为何能够胜过其他家族。事实上,只要我们注意到一般条件之中的异常情况(例如大部分士人家族都有能力从事举业是一般条件,某个家族登科的人数特别多则是异常情况),并尝试加以解释,就可发现某些特殊条件。下面先谈进士和仕进。

简单地说,宋代的科举包含贡举、制科、武举和童子试等。最重要的是贡举,贡举几乎成了科举的代名词,它主要分为两个科目(进士科、诸科)和三级考试(地方解试、中央省试即尚书省礼部试、御前殿试)。只有通过省试或殿试考中进士科的,才得泛称为“及第进士”。进士一共五甲,分为三个等级:最高等(徽宗时是第一甲和二甲)是“进士及第”,又称“进士甲科”,前三名就是状元、榜眼和探花;第二等(三甲和四甲)是“进士出身”,又称“进士乙科”;第三等(五甲)是“同进士出身”,又称“进士丙科”。学人时常将泛称五甲的“及第进士”与专称最高甲的“进士及第”混为一谈,说“某人进士及第”,读者却不知道某人究竟是第一甲还是第五甲,故本文不用“及第进士”而跟随《登科录》用“某人进士登科”和“某人是登科进士”来泛称这五甲的进士。必须注意,史料尤其是褒美不遗余力的墓志所提到的“进士”,不一定指登科进士,而可能是“未”登科进士:一种是指尚未通过解试的同里进士、业进士和举进士等,相当于肄业生,必须得到乡里贤达或长官的推荐,才能参加解试;一种是指通过解试的解进士、乡进士、州进士、路进士、漕进士和乡贡进士等,俗称贡士或举人,虽享有免除个人丁役丁税等若干优待,但并无功名可言,他们若不能通过省试,便要从解试重新再考,通过三次以上则可跳过解试直接参加省试,谓之免解进士;另一种是指参加省试的南省(尚书省)进士、到省进士和贡院进士等,也就是省试的考生,要考过了才有机会登科(5)。假如将各种称谓的进士混为一谈,就会影响我们对登科进士重要性的评估。家族跟登科进士缔婚与跟同里进士缔婚是很不相同的。本文只谈登科进士,简称登第、登科或进士,它的重要性对个人、家庭和家族是不完全相同的。但为免斤斤计较之讥和水清则无鱼之惧,以下就稍为混作一谈好了。

(一)如何评估进士的相对重要性

进士本身的重要性是不必怀疑的,单看数字便可知道(6):

两宋320年间约有97921人登科,其中有74240位是进士,平均一年只有232人,而当时社会平均人口有8000多万,其社会地位之崇高,不言而喻。这232位进士中,较乐观的估算,未婚的只有21.5%大抵50人(7),他们在婚姻市场之奇货可居,亦不言可知,难怪世家大族要在榜下抢婿,也难怪富商要及早把女儿嫁给穷才子,因为穷才子一旦登科,就不见得会挑上商人之女了。进士入仕之后,合家便成官户,从“被统治阶级”(ruled class)一跃而为“统治阶级”(ruling class),并享有各种特权。例如经济上免役减税,而且泽及子孙;法律上,一般罪名不得拘提,不必亲自出庭,有罪亦可减赎。要从政,进士不但是最有力的敲门砖,而且在权力的金字塔上,许多重要的职位,例如被视为天子侍从和耳目的翰林学士和给舍台谏等,几乎都是进士的禁脔,而高职带来高薪和诸多恩荫,子弟皆得官位。此外,家族的转型(质变)亦靠进士,本来是土豪甚至劣绅,登科后便变为衣冠大户,缓和或至少遮掩了土豪劣绅的成分。不过,即使有心转型,也不一定能立即见效,例如以扮演人头户起家的青州麻氏,成为官户后还杀人灭口。德兴张氏入宋后的第二代里,五位儿子就出了两位进士,第三代有三位特奏名进士,家族却在神宗时被朝廷勒令析居,张邦炜说这“证实朝廷并非一味提倡‘义门’”,不过这句话有两个疑问:第一,张氏是否义门?第二,析居与义门是否有关?黄宽重说,张氏第二代的两位进士的哥哥张潜“急公好义的豪杰行为,被乡里推为长者,因此乡里之间,凡有斗殴、诉讼的情形,多决于张潜,他的意见超越官府赏罚,已然成为地方上举足轻重的仲裁者”,以致墓志说“一时豪杰皆拜其家如子姓”(8)。这就迹近土豪甚至江湖老大了,也许官府乐见民事纠纷能够私下和解,但斗殴等刑事案件由张潜来解决,实在太侵越国家的司法权了,这是必须区分清的。此外,张氏虽仍聚居,但已异财,并非义门,他们被勒令分散居住,应是形迹未脱豪强所致,纵使家里已有五位进士,也无法庇护。

从阶级、身份、地位、婚姻、出仕到家族转型,都是有形和合法的好处,至于无形(如朝中有人好办事)和游走法律边缘的好处,如例卷(有些即所谓陋规)和公使钱的使用,更难细数。简单地说,进士可带来社会、政治、经济和法律上的种种特权或资源,何其宝贵,故学人所要辩论的,不是进士重要不重要,而是有多重要,即所谓相对重要性为何?

这个问题的答案实在十分复杂,完全要依赖个案研究,不能举一反三。例如一位未婚的进士,被高门大族选为女婿,照顾有加,从此扶摇直上,泽及家族,那进士登科就十分重要。一位已婚的进士,依制度从低层官吏做起,才能有限,又缺乏奥援,无法取得名公大卿的推荐信,升迁总落在别人后面,却又奉公守法,主要的收入就是正薪。族人以其为官,诸多需索,以一份不算丰厚的官俸照顾家人和族人,乃沦为贫宦,老死他乡,甚至要同僚合资济助才能归葬。对他来说,登科出仕一方面是荣誉,另一方面也是负担,它的重要性就万万不如那位未婚进士了。无论如何,进士的相对重要性至少受下面三个因素的影响:

1.研究者对“兴起”、“社会地位”和“没落”的界定

黄宽重在研究楼氏家族时提出:“大多数家族的兴起,还是经由科举考试取得入仕资格,拥有社会地位而起家的。”假如我们在“兴起”、“科举”、“入仕”、“社会地位”,和“起家”五者之间画上等号,那科举自然最重要,而且,一旦这样界定,自然会衍生出“宋代是一个竞争性强、开放性高的社会”的推论,但这是科举制度本身的效应,是不待研究家族便可知道的。

然而,正如前面宾夕法尼亚大学学人所质疑的,楼家在产生第一位进士楼郁之前,是否没有社会地位、没有入仕,还没有成为精英家庭?恐怕都不是。第一,楼家“世以财雄于乡里”。第二,楼家资助佛庙的兴建和雕印《法华经》一百部赠送各寺,信徒看到耸立的殿堂和经书,自然感受到楼家的身份和地位。第三,根据宗谱,楼家在唐代虽然没有进士(唐代平均一年只有三四十位进士),但已经出仕,至五代曾任县令。根据楼钥的自述,楼郁的祖父楼皓在真宗时纳资得官,就在家乡奉化县当上录事,故楼家称得上官户,至少是形势户,包伟民亦说这是“开始了楼氏从地方富族向官宦世家的转化”。第四,楼郁勤于治学,在登科之前,就得地方人士推荐,先后在奉化县学和州学任教,并从乡间移居州城,得到“城南先生”的称号。结合这四点来看,楼氏的仕宦身份和社会地位,早在楼郁登科之前就建立了。

那么,进士对楼家有何重要性?是否如宾大学人所说的,不过是锦上添花,抑或是更上一层楼?正如上述,中举入仕之后,楼家的官户地位得以确立,享受各种特权,而且,也许是最重要的,是符合了新王朝取士任官的新标准,有一种“正名”或“验明正身”的作用,使家族从“非正途”(买官属杂流入仕)的“无出身人”或“杂出身人”,转化为“正途”(贡举)出身的仕宦家族,而且在贡举的三级考试中,通过最高级(进士登科)的标准,不但是实力的证明,而且成为“有出身人”,在迁转的路上,是跟无出身人判若两途的,例如有时在官阶上加“左”字(如左朝奉大夫),以别于无出身的“右”字。文献提到的“进士起家”和“起进士”等,往往就是指以登科进士的资格踏入仕途,有别于其他的资格,代表一种自豪和与别人不同。

不过,楼郁的仕途并不顺遂,初调外县主簿,不久摄理录事参军,因司法案件获罪离职回到家乡,再到州学任教。其不少学生日后成为达官贵人,学人视之为楼氏的人脉。不难看出,能够让楼郁提早退休,不靠官俸维生,并继续培养人脉的,应是财富和学术,而不是只有一年半载的入仕经历。事实上,这些正牌官户可能贫富悬殊,如是温良恭俭让的,有时还会受到有钱有势但非正途出身的杂牌官户或形势户的欺凌,甚至家破人亡。

总之,科举入仕不能保证起家顺遂,但它绝对是一种国家认证,是“统治阶级暨正途最高出身之官户”,这应是进士登科的最大意义,它既表达社会流动所注重的由某一“阶级/身份”转变为另一“阶级/身份”(如从被统治阶级变为统治阶级,从商人身份变为士人身份),也表达在某一阶级里的“地位”转变(如在统治阶级里从杂牌官户上升为正牌官户,在商人阶级里从白顶商人变为红顶商人),这是我们研究社会流动时所应掌握的基本概念,绝不是郝若贝等人那种笼统的说法,认为中举不过是正式承认精英们在地方上早已获得的地位。不是的,还有“阶级∕身份”的转变,和在同一阶级之中“地位”的提升。

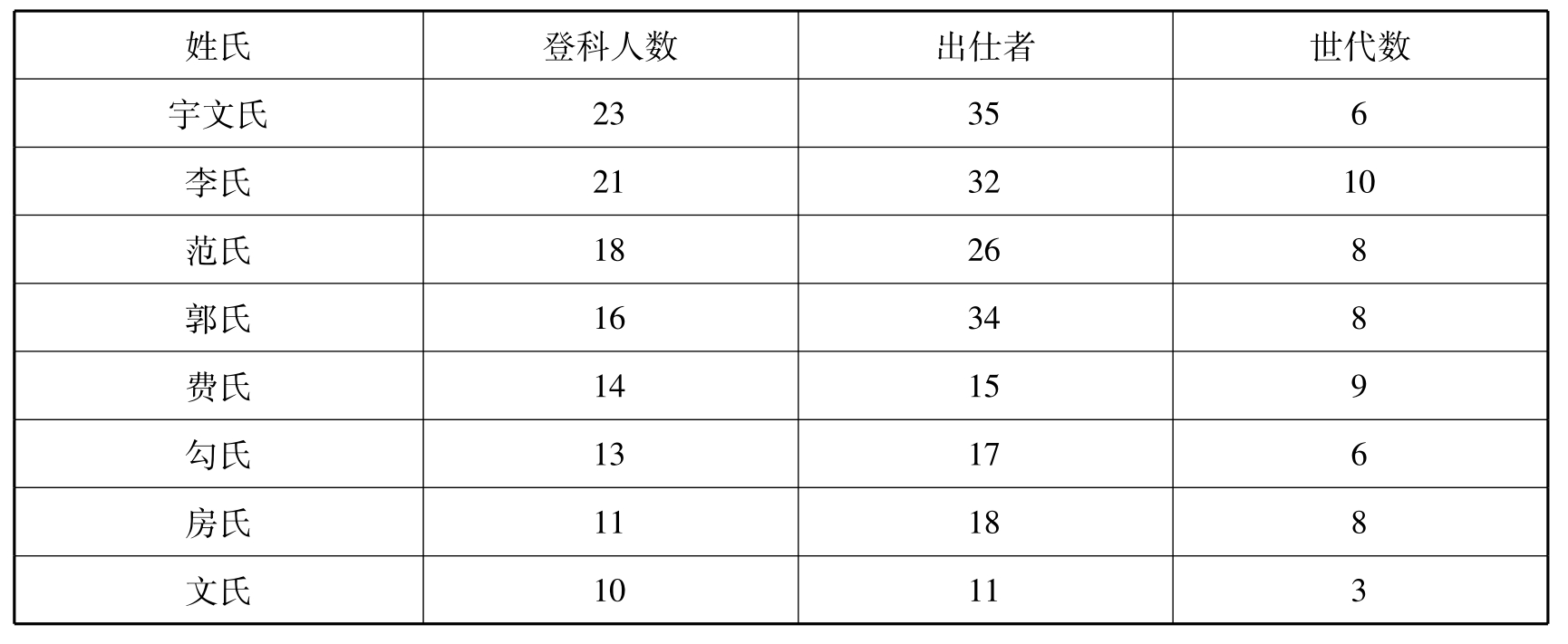

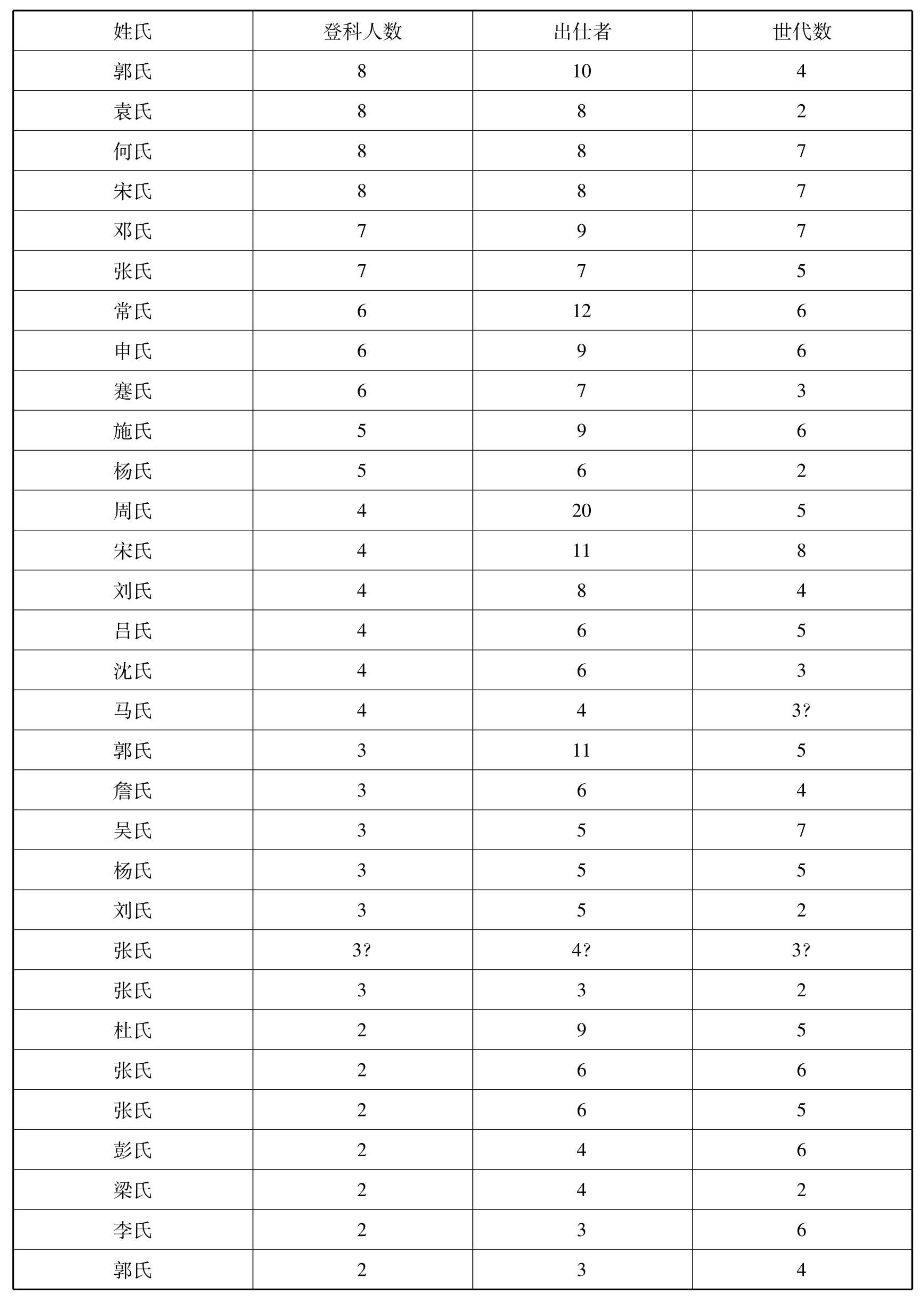

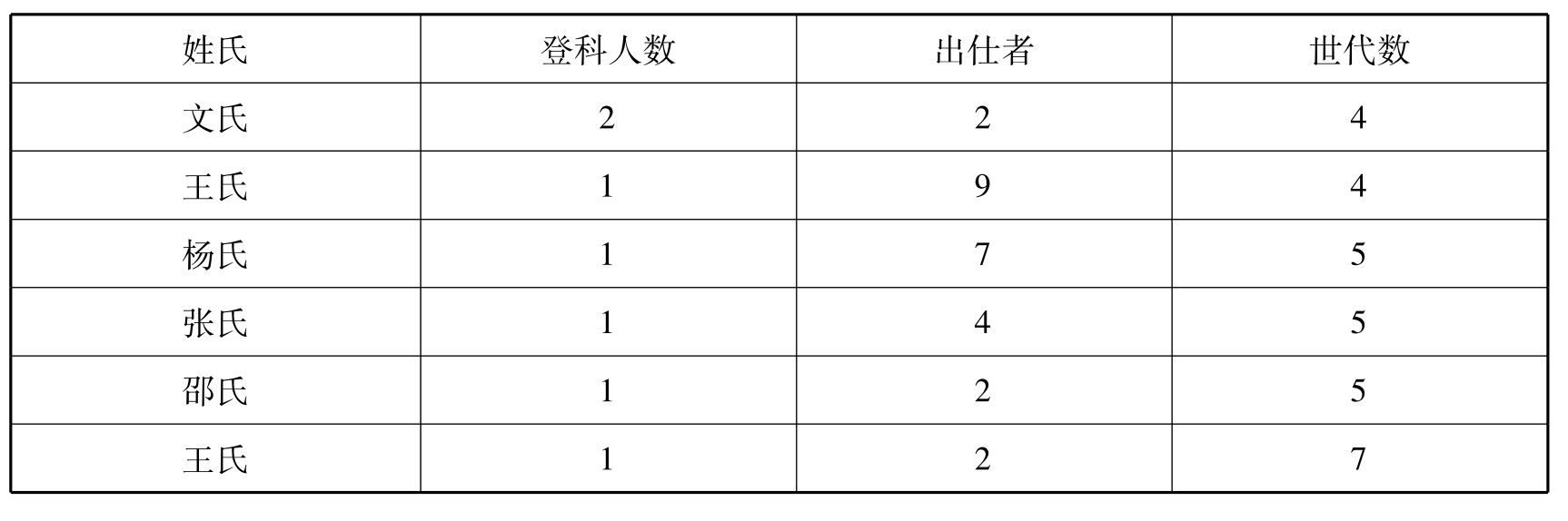

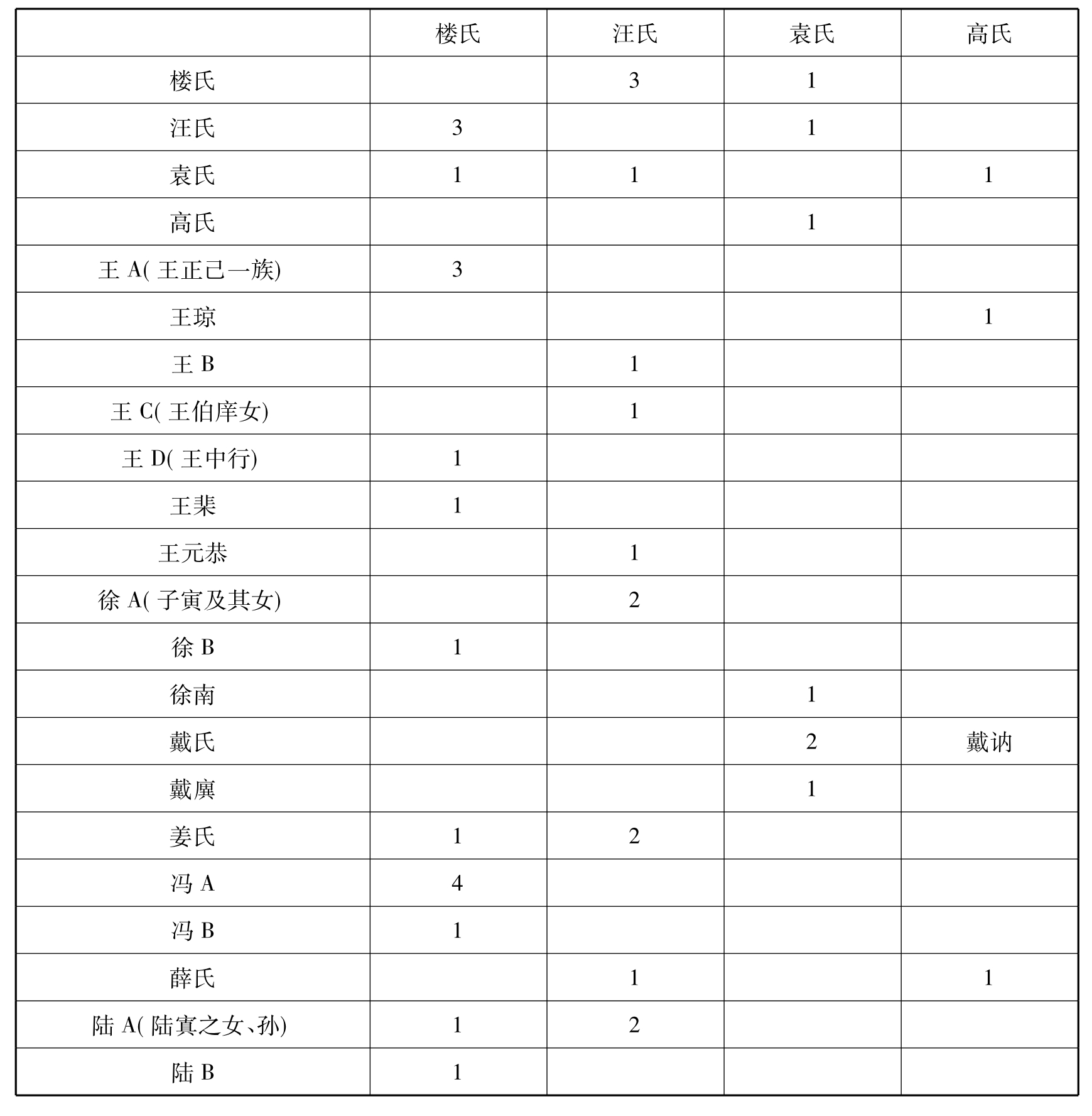

“没落”的标准又是什么?既然以进士作为起家的标准,逻辑上似乎也应以进士之有无作为没落之标准。黄宽重认为,汪氏家族经汪思温以太学上舍中第起家之后,到其子大猷的子孙二代,在仕途与家族发展上,显然趋于没落,因为他们甚少登科,官位也不高。然而,也许宋人没有这样严格。我们都知道,要在竞争激烈的科举考试里连番登科,几率是不高的,要祖孙三代都有高官,几率就更低,以此作为没落的标准,似乎脱离宋代之现实。在宋代开始编纂而在元代完成的《成都氏族谱》,把45个唐宋士大夫家族列入,视之为名族根据的标准,在“起家”上跟黄宽重一致,即进士出身,但在“没落”上,似稍有差异。从附录二可见:(1)要成为氏族,出仕是必要条件,亦即成为官户。(2)出仕的途径不拘,不一定是登科,故有登科一次而有多人出仕的,但必须强调,至少要登科一次,才能上榜,表明是正途出身,然后开始计算出仕人数。(3)只有登科一次的氏族有五家,其世代从七至四代不等,由此可知,暂时没有登科,不妨碍他们仍被视为氏族。这个氏族谱包括成都一府六县,底稿大约在南宋庆元四至六年间(1197—1199)编成,出自当地人之手,很可能要收入地方志,难免有吹捧地方成就甚至家族虚构仕历之嫌,但不至于跟当代的标准相去太远。它尚有不少疑问,很值得进一步研究(9)。此外,将绍兴十八年(1148)的《同年小录》和宝祐四年(1256)的《登科录》平均计算,略少于一半的新科进士来自官户家庭,祖先三代中有人是品官,尽管有些品位并不算高,但学人仍视之为旧的精英家庭,不视之为已经没落和中举再兴,不计入社会流动,否则宋代的社会流动就会大幅度增加了(10)。学人认为德兴张家第五代张焘的两个儿子“既无法因科举入仕,全凭前人遗荫,所历官位不高,事迹不显,显然家道是没落了”。但张焘位至执政,封鄱阳郡开国公,是一等一的官户,各种特权泽及子孙数代毫无问题,而子孙“缔婚的对象也都属名门望族之后”,包括孝宗之兄的孙子和宰相陈康伯的孙子(11),难道这些皇族近亲和名门大家会跟没落之家缔婚吗?北宋中期,宗正司言:“宗室女舅姑、夫族未立仪制,皆当创法”,乃下诏:“婿家有二世食禄,即许娶宗室女”;后来严了一些,“应婚嫁者,委主婚宗室择三代有任州县官或殿直以上者,列姓名、家世、州里、岁数奏上,宗正司验实召保……听期而行”(12)。可见一个家庭(不是家族)有二至三世出任八九品官员便不算寒酸了,我们不必采用比皇室更严格的标准。

综合上述,假如单独以进士作为评估盛衰的标准,那么进士起家之后,如三代(中举者—子—孙)都能够保持官户的身份,亦即学人不算入社会流动的精英家庭,就不算太没落了,如三代都有官职,甚至可称为“世家”,可以跟皇族通婚了(13)。也许要到丧失了“官户”的身份后,亦即学人算入社会流动的庶民家庭,就可称为没落吧。这应该比较接近宋人的标准,用社会流动的话来说,是从“统治阶级”的官户,变回“被统治阶级”的民户,就谓之没落了。

2.家族的等级与竞争

陶晋生和王善军先后指出起家的途径有多种,除了进士之外,还有军功、吏人出职、纳粟入官和远远超过科举入仕的门荫补官等,基本上是以民户上升为官户作为起家的标准(14)。这标准固然相当客观,高级的武人家族还频频与高级的文臣家族缔婚,甚至被誉为拥有文化和德行的“儒将”(15),但它们毕竟是少数。非科举出身的,即使起了家,似乎总是矮人一等,例如自真宗以后,不是进士就几乎不可能进入掌管军机的枢密院了,而三衙的最高将领,看到宰相还要行礼。时人认为,官吏之出身主要有五:“国家有三岁进士之外,由特科进者多昏耄,﹝荫﹞补进者多骄佚,由杂进者多舞文,由鬻爵进者多贪污”(16)。其实进士何尝不昏耄、骄佚、舞文和贪污,而且进士爬上高位的机会大于其他出身的人,而职位愈高为害就愈大,故五种官吏的主要差别其实只是出身,几乎注定了身份和地位的高低贵贱。我们也相信,《成都氏族谱》里的45个家族,是有等级之别的。王明清的《挥麈录》和徐度的《却扫编》告诉我们,宋代的家族是有排名的,一个最重要的标准,是继世柄政(即职位的高低和任职的频繁)和出仕者众,这都得是进士(17)。所以,起家成为官户之后,要挤入上层仕宦家族,非要考取进士,否则恐怕永远停留在中下层,这也是若干上层家族成员在得到荫补的官位和官职后,仍要参加科举考取进士的原因。学人也指出,上层家族的婚姻仍然讲究门户和身份,要成为它们的女婿,若非门当户对,就非进士不可,举人和买来的官是不够资格的(详后文)。

既有排名就有竞争,而进士已凌驾于唐代的族望,成为最重要的竞争资本。假如我们相信墓志,许多宋代士人家族的来源,都是汉唐名族。苏轼也说,在唐五代时,“﹝眉州﹞大家显人,以门族相上,推次甲乙,皆有定品,谓之江乡。非此族也,虽贵且富,不通婚姻”。但这种排他性的族望婚,到宋代中期已无法维持了(18)。同样,根据韩琦自述,鄢陵崔氏本唐代世家大族,“与卢、李、郑数家相为婚姻,他族不得预。夫人〔琦妻〕曾祖母、祖母,犹皆卢、李二姓,故世高其门风”。但入宋之后,崔家不但参加科举,也跟新兴士人家庭缔婚了,否则不会轮到韩琦(19)。事实上,宋代士人家族多是登科显达之后才攀附唐代世家大族的族望,是登科擦亮了族望,但族望不能使登科者升官发财,这是唐宋大不同之处。

不但下层家族要靠进士上升为中上层家族,即使在下层家族之间,也靠进士来竞争高低。大家都没有科名,科名就较不重要,别人有了,大家只有急起直追。家族之间也会弱肉强食,进士无疑是一道有用的护身符,楼氏失去了这道护身符,连昼锦义庄都一度被一个富户夺去,这是认为科举不是那么重要的学人所应考虑的。

3.家族的性质、类型和发展方向

一个以从政为志业,打算登上权力尖峰的家族,除极少数情况外(如皇亲国戚),进士登科是最基本和最重要的条件,而进入仕途之后,政绩、婚姻和人脉也十分重要,最好兼备财富。一个只要求拥有官户身份的家族,中举和买官可能同样重要,例如一个商人家族取得科名,变为官户,实际没有放弃从商,甚至志不在仕,那么评估它的盛衰时,恐怕要算财富,不能算科名,那可能仅是作为一道护身符而已。一个走学术和教育路线的家族,婚姻和财富就不一定最重要,而藏书、教学、学友、学生十分重要,当然最好有科名,尤其是走学官路线的话(如太学博士、国子监祭酒)。那些只志在举业的,藏书其实不大重要,几本考试用书就够了,很多西方学人不晓得什么是科举培训班(或补习班),一直以为从事举业是多了不起的事业,以至高估了考生的家庭实力,泛称之为精英,并推而论之,认为中举不过是精英社会里的茶杯风波,没有什么流动可言,这当然是以偏概全的。对一个武将家族来说,科举(包括武举)就几乎不重要,如赫赫有名的四川吴氏家族,几乎没有进士,对他们来说,重要的是讨伐的机会,才能立功升官。但对文人来说,国难当头,要投笔从戎,未尝不可以借着考中武举来证明自己的能力,这也许是明州在南宋时出了20名武进士(楼氏有一位)的原因。我们都知道,学而优则仕是一种理想,但不是人人都能适应官场宦海的钩心斗角和行政事务的繁琐庸俗。从官箴的研究可知,即使是仕宦世家,如权倾一时的东莱吕氏,也有后人视仕进为畏途的,甚至有人说:“官不必高,但愿衣冠不绝而常为士类”(20)。一个官僚家族转型为学术家族,以前或可用官位之高低来衡量其盛衰,现在便要改用学术名望或教育成就了。即使用官位,也应该用跟学术(如翰林、馆阁)和教育(如太学、国子监、州县学)有关的官位,不应再用宰执等职位,纵使这个家族曾有人担任过宰执。简单地说,衡量不同性质(士、农、工、商、军、宗室、外戚等)和不同类型(如士人家族中有官僚型和学术型)的家族的盛衰,应有不同的标准,例如人口的多寡、财富的增减、名望的起落、姻亲和朋友地位的高低、进士的多寡、学生的增减、著作的多少和官位的大小等。很多宋代士人家族是官僚、地主和商人的混合,更要用不同的标准才能得其全貌,即使采取单一标准(如上述的进士),亦最好说明根据是什么,以便展开讨论。学人一直批评郝若贝和韩明士等对“精英”的界定太宽(21),以致连民户变为官户都不算社会流动,但若是界定太严,例如只以进士之有无作为没落的标准,不管这个家庭是否仍在享受荫补,那社会流动自会大增,但恐怕是以现代人的标准来取代宋代人的标准了。

(二)如何评估家族在科举竞争中是否占有优势

进士既然重要,学人就去数算一个家族出了多少位进士,多的就视为盛,少的就视为衰。这恐怕只能算是研究的过程,不是研究的结果。我们难道不追问,为何一个家族能够产生那么多的进士吗?他们是否集中在某一房支?他们是如何考中的,真的是母教良好,子弟拼命读书或特别聪明?还是有其他的因素?这家族的进士何以增加,何以减少,个中原因又跟“家族”有何关系?这也是以“家族”为单位来研究社会流动所必须面对的难题:假如家族中举的表现跟一般庶民差不多,那的确是科举引发社会流动,但如此一来,家族就没有什么优势可言,我们为何要以家族为研究单位?假如家族中举的表现远远超越庶民,表示家族的确拥有优势,那自然应以家族作为研究单位,但如此一来,又怎会是“宋代是一个竞争性强、开放性高的社会”呢?正如上述,在两份新科进士名单里,非官户出身的进士占一半强,表面看来跟另一半官户出身的进士平分秋色,但前者占非官户人口(平均约八千万)的比例是多少?后者占官户人口(平均不到40万)的比例是多少?很明显这是不符合比例的,反映士人家庭等官户在科举竞争中占有相当的优势。我们承认宋代科举制度有一定程度的公平和公正,但不能将之神奇化,刘子健先生很早就指出考场的八大弊端,John W.Chaffee(贾志扬)的名著《棘闱》亦有一章特别名为《公正性的破坏—南宋的科举》(22)。无论如何,研究家族在科场的表现可以挑战宋代科举是十分公正和公平的定见或成见。

根据贾志扬的统计,在科举竞赛中,明州的士人家族似乎表现非常优异(23),这引起两个问题:(1)按照比例,进士名额是否被士人家族占去多数?或者说,士人家族是否有异乎寻常的录取率?(2)进士名额是否被士人家族中的某些家族占去多数?或者说,某些士人家族(如楼氏)是否有异乎寻常的录取率?由于史料不完整,我们是不可能用数字来回答的,但未尝不可以从科举制度的各个环节切入,探讨家族是否和如何占有优势,亦即他们取得进士的蹊径。

必须先行声明:第一,下文只能提出问题而不能提供答案,因为目前的研究对士人家族的科场优势几乎全无着墨,虽再三捧读,仍找不到多少数据。第二,下文只是探讨士人家族如何占有优势,绝不是说“只有”士人家族占有优势。有些富裕的庶民家族也占有某些优势,谁占有的优势较多,谁胜出的机会就增加。第三,也不是所有的士人家族都能够占有下文所指出的各种优势,甚至一个家族之中也不是所有房支都能占有同样的优势,这也许就是甲家能够胜过乙家的原因。第四,下文所探讨的教育优势,限于科举制度“之内”的教育机构,例如占有省试名额的太学,而不是泛论教育,因为大家都知道,士人家族的教育条件大都胜于一般庶民,但那是跟科举制度无关的,在研究方法上必须分别清楚,正如一位工读生的读书时间不如非工读生,但不能说他们参加的考试本身不公平。第五,虽然是常识,仍不能不提醒读者,科举的主要任务是“取士”(挑选人才)而非“养士”(培养人才),更非故意制造社会流动或机会平等,而是充满各种利益的冲突和弱肉强食,这正是研究“家族与科举”所应着力之处。任何一种制度,只要有考试存在,就必然有竞争,下文讨论的,就是在号称公正和公平的科举考试及与其紧扣的教育机构里,士人家族如何互相竞争和跟一般庶民竞争,从中透露它们是否和如何占有优势。

1.考试内容

很简要地说,在王安石变法之前,贡举从解试至殿试,都分为两大科目,士子择一来考:一是进士科,主要是考诗、赋、论和策,又以诗、赋为重;二是诸科,如《九经》、《五经》、《三史》、《三礼》和《三传》等,主要考帖经和墨义。尽管两大科目的录取名额差不多,人数势均力敌,通过省试和殿试后都是赐本科及第、出身和同出身,以至墓志可以含混其词(如泛称“及第”),让学人跌入圈套,但由于诸科主要是考记诵,一直为人所轻,故早有“焚香礼进士,嗔目待明经”之说。无论如何,明州家族士人两科都考,他们中举的机会均受两科的变化所影响,前后共有三次。

第一次变化是在仁宗嘉祐二年(1057),翰林学士欧阳修利用担任省试主考官的大好机会,大量录取为文平淡造理的考生,排斥怪僻的太学体,结果被落第士子送上祭文,但也掀起了古文运动。这次变化主要影响进士科,不过尚算是文体的改革,不算内容的限制,但还是造就了一向喜好古文的四川士人如苏轼兄弟,也形成了以进士为基础的“欧门”集团,后来一度由苏轼主盟(24)。最重要的,是随着古文的风行,以古文撰写的策和论逐渐超越诗和赋,成为决定名次高低的重要标准。范仲淹推行“庆历改制”,打算先考策论然后考诗赋,并没有成功,反映这两种考试内容背后利益的冲突。第二次是王安石变法,彻底改变了诸科和进士科的内容,既要取消诸科,又要废除进士科的诗赋,在省试以经义定去留(可视为对诸科只重记诵的改革),在殿试以策问定甲次(可视为对进士科只重诗赋的改革)。策问对有仕宦背景的家族子弟非常有利,因为他们平日耳濡目染,熟悉时务,自然胜过只有书本知识的庶人子弟。当时就有人留意到“近岁﹝熙宁中﹞宰执子弟多占科名……或疑糊名之法稍疏,非也。廷试策问朝廷近事,远方士人未能知,宰执子弟素熟议论,所以辄中尔”(25)。而神宗为了“一道德以同风俗”,采用王安石的新学《三经新义》和《字说》为考试范本,经义唯王安石的解释为是,这就是限制考试的内容了,后来连王安石自己都慨叹“本欲变学究为秀才,不谓变秀才为学究”,变成了千篇一律。对不喜欢王学的士子来说,实在不知如何适从,尤其是绍圣新旧党争时,元祐学术受到焚书毁版之厄,前后长达二十余年,“今之程文,出入诸史或误用东坡公一句,即谓之不纯正,有司虽爱其文而弃不敢取”(26)。程颐之洛学不久亦遭禁止。定于一尊的王学推行既久,蔚成学风,即使是旧党重新执政,也无法扭转,故王学一直风行至南宋高宗时期(27),只是绍兴十五年(1145)确定恢复以诗赋取士(诗赋进士),与经义(经义进士)两科并行,而诗赋科逐渐后来居上,王学乃渐衰。此后进入百家争鸣,期间有孝宗朝的“道学之禁”和宁宗朝的“庆元党禁”,程朱之学受到短期的打击,但门人弟子众多,位居要津者亦不少,真德秀特别推崇朱熹和张栻,认为“二先生之书,旁贯群言,博综世务……至于文章之妙,浑然天成,亦非近世作者所能仿佛……以之应举,直余事矣”(28)。就是劝告举子,无论是文体还是内容,都要学习朱熹和张栻。第三次的改变就是程朱之学继王氏新学之后被奉为学术正统,成为科举的标准答案,陆学等退居下风。

三次科举内容的变化,对只求功名不问是非的士人来说,也许可以随波逐流,但对有学派归属和家学渊源的士人家族,如分别被称为洛学和陆学传人的高家和袁家来说,究竟有何影响,有无减少了他们登科的人数?士人家族究竟如何对应这三次变化?他们有没有参与推动,还是加以反对?也许这三次变化对某些士人家族来说是打击,令他们处于劣势而非优势。研究者必须列一个大事年表,一边是科举内容的变化,一边是家族的中举,才能看到两者有何关系。

2.解额

《宝庆四明志》在楼家第一位进士楼郁的名字下注明“贯开封”(29),这是怎么一回事?一个可能的答案,就是这位本贯明州奉化的州县学老师游学到了首都开封,想了点办法取得户籍,就地应试。他为何这样做?

宋代各府州军有不同的解额(地方解送至京师参加省试的考生名额),有些地方的考生少而解额多,录取的机会就增加,外地的考生就想办法至该地应试,假如用了非法的手段,便谓之冒贯。根据程民生的统计,从太宗中期至理宗末年,明州841位正奏名进士中(不算20位武进士),疑似冒贯的共有48人,冒开封府的占了26人,主要原因是开封府的解额特别多,有关科举的消息最灵通(如考官可能是谁,他们喜好什么文风),和在特殊情况和条件下,政府允许外地人应试(30)。开封居,大不易,尤其是通过购买田产屋舍来取得户籍的,非有一定的财力不可,这就是富户的优势。

除了开封府外,国子监辖下的太学和国子学的解额也最令人垂涎。尽管已经平民化,要进入太学等中央和地方的官立学校并不容易,张潜“好贤乐士,宾至如归……是以知识姻旧遍四方,俱一时名士大夫,子孙官学有所托焉”(31)。说得很坦白是靠一时名士大夫的帮忙在官学就读,这不但要有财,更要跟士大夫有交情,自然是士人家族略胜于一般商人富户的优势。

从庆历四年(1044)建立至熙宁元年(1068),太学的学生名额只有200名,有办法的就购买由国子监颁发的学生证明文件“监牒”来冒充生员应试。元丰二年(1079)后,由于朝廷已经打算以学校养士和取士来取代科举的单一取士,太学的学生名额增加至2400人,外地士子可以通过每年四次的补试入学,取得国子监解试的机会,而解额也逐渐增加至500名,几乎是五名学生录取一人了,取代了一直占最大优势的开封府解额(32)。可以想见,进入太学的竞争是何等激烈?

事实上,蔡京大力推行的太学三舍法是以“乡举里选”为起点,与范仲淹的兴学并无两样,跟北宋初年解试考生拿着公卷拜会乡里名公大吏有异曲同工之妙,不无依靠家庭背景和社会关系。后来他把三舍法推行至地方州学,时人便讥其“利贵不利贱,利少不利老,利富不利贫”(33),对拥有各种人际关系的士人家族是十分有利的。明州士人家族进入太学的子弟并不少,例如高硕和高闶五兄弟,及淳熙四先生(舒璘、沈焕、杨简、袁燮),后者且有同一位老师(陆九龄),并先后中举。当然,进入太学不一定是为了解额和入仕,而可能是为了更好的教育环境,我们要追问的是,他们是如何进入的。

要言之,即使我们不能一一找出家族子弟到外地应试(含转运司漕试)或进入官学的背景,但也应该尽可能指出他们的数量,让读者知道他们登科的方法是与众不同的,同时更应指出到外地应试和进入官学需要什么条件,让读者知道家族子弟享有的优势。最让我们好奇的是,家族子弟如何适应考试制度和教育制度的改变。例如太学三舍法推行后,与科举并行(34),他们是继续参加科举以入仕,还是采取配合的态度进入太学三舍以入仕,又如何在新的制度里找到利己之处,是很值得研究的。科举和教育的改革固然有一定的理想,但也牵涉庞大的利害关系,士人家族必然卷入,这是我们应探究的。

3.解试

在地方解试、中央省试和御前殿试的三级考试中,最重要的当然是省试,但不表示它最难考中。省试平均十人取一人,南宋153年共有45640位进士,每年298人,省试三年一次,每次考生约7000人,每年2333人,故是八人取一人。反观地方解试,从十取一至百取一不等,平均数十取一,竞争激烈多了,南宋的明州正是如此(35),那么士人家族子弟如何胜出?

在庆历元年(1041)以前,参加解试进士科的考生跟唐代一样,怀着得意的作品拜见地方名公大吏,希望得到奥援,谓之公卷,这对有着各种人际关系的士人家族当然有利。我们不妨比较家族子弟在公卷废除之前和之后的中举情况。

掌握考生命运的主要是考官,笼统来说,他们的主要工作是出题、改卷、监考和确定名次等。他们主要是幕职州县官、学官、寄居和待阙官员等;原则上,假如考生有他们的五服亲,他们就要回避。当然,知州是高高在上,据说可以临时否决主考官的题目,另行出题(36)。考官的偏好直接影响考生,例如徽州的解试一度不考取书经和诗经,治诗经的方氏乃向礼部反应,终于替诗经争取到一个解额,结果方氏一家两代之中,兄弟子侄三人先后中选:“徽郡贡擢诗经,自庆元元年乙卯始,由先君﹝方回之父﹞有请于礼部也;而先君首中是选,故徽之言诗学者,自歙邑方氏始。先君旣入学登名,嘉定九年丙子,先叔父先贡元琛复中是选,至宝祐三年再见乙卯,而先兄百三贡元崈又中是选。是经是选,前乙卯以方氏创之,后乙卯造物者仍以畀之方氏”(37)。究竟是人为还是天造就见仁见智了,这也再次反映,考试的范围和内容影响士人家族(尤其是专治某经的家族)的权益,而这些家族比一般士人更有能力向政府争取他们的权益。

解试跟省试最大的不同,当然就是本地官员考取本地士子了。这让我们立即想到担任州县学官的楼郁和知州楼异,及家族里退休和待阙的官员,也想到他们跟考官平日的往来酬酢,但偶然也有敌对的时候,例如秦桧之弟曾担任明州知州,与洛学士人不相得。李弘祺曾说:“发解虽由州郡主持,但解额分配则以县为单位。每县额数有限,因此很容易受地方巨贾大姓所影响,这是可以想象的事。因此可以这么说,宋代的考试制度至少在地方上很容易受地方势力的影响”(38)。这是很值得追究的。

太学的课试和解试亦操于学官,“凡试而中上舍者,非以势得,即以利进。孤寒才实者,例被黜落”,以至御史上疏,请“不令直讲判监为开封国学试官”(39)。这些学官不乏家族中人,如袁燮、高闶、高文虎。石田肇就指出,高闶替太学设计的考试,是元丰、元祐和绍圣的混合体,可说是三方都讨好,难怪会被批评为依违其间,加上本人好讲尊王攘夷的春秋学,最后被弹劾曾经逢迎蔡京(主绍圣)和赵鼎(主元祐)而去职。高文虎一再担任国子监学官,“久司学校,专困遏天下士,凡言性命道德者皆绌焉”(40),是否有学派利害或家族利益的考虑,尚待追究。无论如何,从高闶和高文虎的例子可知,政治动向和个人学术倾向都会影响教育的方向和内容,转而影响士子入学、受教和通过解试的权益(41)。陈晓兰正确指出:“研究宋代地方科举,往往重视乡试,甚至将乡试等同于发解试,而国子监试、漕试等其他地方发解试的方式与作用则很少提及。四明地区科举状况则表明,国子监试与漕试作为发解试,对南宋四明士子来说,其重要性不亚于乡试”(42)。

4.省试和殿试

如前所述,古文运动成功的最重要因素,是欧阳修在嘉祐二年(1057)凭着省试主考官的身份,大量录取为文平淡造理的考生,而排斥怪僻的太学体。这种其实不算公正的情况在南宋仍然发生,根据田浩(Hoyt Tillman)的研究,道学吸引士子的一个原因,就是吕祖谦等人担任省试的考官时,让很多道学子弟登科。“当大环境敌视道学时,吕祖谦致力保护他所谓的‘吾道’与‘吾党’,并且在1172年出任进士科主考时,他和尤袤录取大批重要的道学家,是宋朝历史上最多道学家登科的进士考试。”(43)用今天的话来说,就是读对书(道学),上对补习班(吕氏书院)和押对宝(补习班名师变为主考官)。

御前殿试影响考生的排名,排名影响入仕的先后和职位的优劣,同样受考官左右。杨寄林研究挑选进士前三名(状元、榜眼、探花)的12种异常现象,其中六项与考官有关:主考官心存偏爱、主考官考场暗示、主考官政见不同、主考官褊狭抑贤、主考官明哲保身、主考官粉饰太平(44)。吴越钱家在北宋连中制科,考官中就有他们的好友和姻家。

担任省试和殿试考官的(如权知贡举、权同知贡举、试卷点检官和参详官),大都是翰林学士、知制诰、馆阁官员、殿院官员和学官(如国子司业)等所谓清要官和文学侍从,他们跟家族有何关系?冈元司在十年前发表的《南宋期科举の试官をめぐる地域性——浙东出身者の位置づけを中心に——》可说是目前最重要的创作,指出1462位考官里,1355位可确知出身地,其中62.9%来自两浙东路(370位占25.3%,明州占45位,其中楼氏所在的鄞县占39位)、福建路(286位)和两浙西路(264位)。这些地方的考官数量与该地的进士数量刚成正比,这让我们相信,进士(含省元、状元)的产生,不一定跟地方经济有关(如福建的农业并不富庶,两浙东西路的户数亦不如江南东西路),而是跟考官密切相关。他特别考察明州和温州籍的考官和考生之间的关系,发现不乏姻亲和同一学派,加上同一地域(温州和明州士人一向关系密切)的关系,考官可能发挥着“不合比例的影响力”,考生得到“不合比例的报酬”(45),这是我们分析士人家族举业为何成功时所必须指出来的。当然,在同样的情况下,也有甲家族成功而乙家族失败的例子,这是我们在冈氏的基础上,更应深入探讨的问题。为何上述三路的士大夫竟能占去62.9%的考官,似乎郝若贝没有留意,我们有必要加以考证。

我们很早就知道历届省试的主考官是谁,现在又可利用李之亮的《宋代京朝官通考》知道大部分的清要官和文学侍从,理应探讨他们与明州家族有什么关系了。事实上,学人研究的楼、高、袁、汪和史氏,就不断有人担任考官,冈元司共列出了14位,还不包括太学的考官。我们应尽量列举出来,这不是说他们一定有不公不正的行为,但至少应让读者知道考官与考生家人是否朋友、敌人、族人、乡人、师生还是姻亲,以及家族中举人数最多的时候,是不是刚好有这些人出任考官。

5.特奏名

明州家族有一定比例的“特奏名”进士透露了什么讯息?上文提到进士代表“正途的最高出身”,事实上进士分为“正奏名”和“特奏名”。简单地说,前者就是连过三关的正牌进士,后者是过了解试而屡次过不了省试或殿试,却年过半百,就由各州申报,经礼部核准后“特奏”,让他们不必再经过前两关,而直接参加殿试的附试,通过了(南宋是三取一)就通称之为特奏名,不通过的也赐予一定的出身或官衔。由于考生都年纪一大把了,故又称“老榜”,最有名的挖苦笑话,是一位70余岁的考生在试卷上写“臣老矣,不能为文也,伏愿陛下万岁万万岁”。登科后他们大都领一分不厚的干薪,即使出仕,也大多是诸州助教,极难升迁,但毕竟是进士出身,可免差役,在乡里也称得上贤达了(46)。由此可知,能获得特奏名的,都是屡试场屋二十五年以上,相信大部分考生家庭都有一定的经济能力。学人指出,袁燮的叔父袁方“早年以教书为生,‘敝庐才蔽风雨,薄田不足于食,婚嫁频仍,生理日窄’,晚年以特奏名而补官”。我认为只有“晚年”两字比较可信。他有一位富妻,父子只管举业,有一位儿子在他之前已中了正奏名。正如包伟民所说,这些士大夫口中的穷,是相对性的,绝不是一般人所谓的穷。据学人统计,两宋特奏名几乎占了进士总数的45%,约有四万人,单从此点,就可知道科举多少属于有产阶级的玩意,他们大都资本丰厚,从少到老都与寒士竞争不休,直到屈身于特奏名才退出考场,让出解额。

6.举业与考试

有学人很理想地以为参加科举考试“必须具备高水平的古学知识”,因而推论明州的“地域学术和科举已经一体化,思想活动与应试学问和谐共存,这是庆元府登第者数递增模式形成的一个重要的地域社会背景”(47)。这是误将“学问”与“考试”混为一谈。陈淳就说:“今世所谓科举之学与圣贤之学何如?曰:似学而非学也!同是经也,同是子史也,而为科举者读之,徒猎涉皮肤以为缀缉时文之用,而未尝及其中之蕴止……穷日夜旁搜博览吟哦记臆,惟铺排骈俪无根之是习,而未尝有一言及理义之实。”(48)研究科举参考书的学人早就指出,科举考的是程文,即遵照礼部贡院定下的文体程序所写出来的文章,平日所受的训练,一般称之为“举业”。即使有再大的学问,考卷不合程序,也终身不第;反之,只要熟读参考书(俗称黄册子),即使不知董仲舒为何代人,亦有机会中举。朱熹本人很有学问,也屡次批评吕祖谦不应花时间编纂科举参考书和训练学生应举,但等到儿子朱塾屡试不中,也只有送到吕祖谦的书院受训。南宋书院发达,固然有一定的理想,但亦不能不考虑学生必须中举入仕才能施展抱负的现实问题(49)。明州士人家族亦有人编写参考书,如师承吕祖谦的楼昉编有《崇古文诀》(又名《迂斋古文标注》),袁毂有《韵类》,高似孙有《文苑英华钞》,汪洙有举业书等。有些作者还以过来人的身份传授考试技艺,据说“台、越两地的举人每年以数十名之多成队过来向他〔楼昉〕学习”(50)。至于有无不传外族(甚至其他房支)的科举用书和训练方法,尚待考究。

无论如何,我们应指出明州士人家族会兼营科举补习班,不但有利族人中举,更吸引族外士人,结下师生之缘,是不错的投资事业。它们对明州的举业有何影响,对家族、学派或乡里的利益是否有利,跟晚宋浮华浇薄的文风与士风有何关系,尚待考究。旧的士人家族是否在某种程度上垄断教育资源,是否引发新兴士人家族的不满,要在城南文化圈之外借着建立新的书院、新的先贤祠和新的学风来开发新地盘,亦待考究。官学与私学的消长是不是这个情况的反映,亦待考究。总之,凡有资源之处就有竞争,教育和举业并无例外,特别是牵涉有利可图的学田。这些题目一直乏人研究,实在令人不解。

7.家学与文衡之臣

上文屡次提到翰林学士等文学侍从之臣,他们跟科举的关系至少有三:第一,他们是最主要的出题者,他们的好尚很可能成为试题,士子到京城游学的一个目的,就是探风听气。第二,他们是最主要的阅卷者,决定考生的命运。第三,历次科举改革,朝廷莫不交由他们商定,既左右科举的动向,也掌握最新的消息。此外,我们都知道,若能得到皇帝的垂青,家庭或家族就发达了,能够接近皇帝的职位,就包括这些文学侍从之臣,例如翰林学士是天子顾问,与闻朝政,时称“内相”,很有机会成为宰执等“外相”。要成为翰林学士,非有过人的才识不可,不是一般进士能够胜任的。明州士人家族就出了不少清要之官和文学侍从之臣,如有名的“一舅二甥三学士”,指汪大猷和两位外孙陈居仁和楼钥都是翰林学士,巧的是陈居仁和楼钥都曾在汪家寄居,得到汪家的照料。他们有何条件先后担任翰林学士?

包伟民认为楼氏成功的三个条件之一是“世代业儒的家族传统以及不可缺的政治机缘”(其余两个是财富和人脉),其实世代业儒是一般条件,因为很多士大夫都是经过父祖几代从事举业才登科的,这也是郝若贝师徒等人用来挑战社会流动的证据,即这个家庭在登科之前已有能力从事举业和得到地方人士的推荐参加解试,早就是精英家庭了。但是,对楼氏来说,在这个一般条件之中,却有点与众不同。士人读书大都为了应举,楼氏也不例外,但除了举业之外,楼氏也做学问,借用祝尚书的论文题目,是“‘举子事业’与‘君子事业’”并重(51),后者就是楼氏拥有的特殊条件,也是成为文学侍从之臣的重要条件。楼氏得以鼎盛,关键人物是楼钥,而楼钥就是利用家里肯做学问的家风,从州学教授、国子司业、权中书舍人、给事中兼实录院同修撰、直学士院、翰林学士、侍讲,终而参大政。再看他是如何推荐“姓氏偶同”的楼昉的:“记闻该洽……文有制诰之体,宜居馆阁养才之地,使之涵养成就”。前两句就是超越一般进士的条件。回首看吴越钱氏(钱惟演一族)和六世词科只一家的华阳王氏(王珪一族)在北宋所走的一条重要仕途,亦是清要之路。士人家族是如何相继出任文学侍从之臣的,是否构成某种程度的垄断,对家族中举有无关系,都要进一步探究。我个人再次呼吁,应从重要职官入手,找出家族发达的轨迹,因为在职官的名单里数家族的人头,应比在家族的人头里数职官来得全面,也容易看出问题。

奇怪的是,科举和仕宦既是那么重要,但研究者或是惧怕“你在写传记不像研究社会史”之讪,乃愈来愈少描述家族成员的政绩,好像一个家族只要靠婚姻、朋友和业余的社会活动就可以兴盛了。事实上,从好的政绩可看到家族成功的另一要素是“能力才干”,甚至是最重要的要素,而数代为官注意“吏能”的家族子弟,自较初出茅庐的进士占有优势,这也是研究士大夫家庭所应注意的。从坏的仕绩,尤其是做了坏事不受处罚,可看到家族的神通广大,例如得到姻亲朋友的包庇,这难道不也是人际关系的另一种表现吗?

无论如何,在研究进士对家族的重要性时,学人应将进士分门别类,指出究竟是正奏名还是特奏名?考中的究竟是进士科还是诸科,是诗赋进士还是经义进士?所利用的解额究竟是国子监的、开封府的还是明州的?中举时谁是考官,跟家族有无关系?进入官学时谁是学官,跟家族有无关系?这样才能正确评估明州士人家族在科场的真正表现及其对家族发展的影响。

据说超过五百万字,由龚延明和傅璇琮合撰的《宋登科考记》现已出版,先列出科举的大事记,然后列出四万多位进士的小传,这大抵可让我们看到科举改制与中举的一些关系。假如包含官学发展的大事记,更可让我们看到家族进入官学与中举的一些关系了。

二、由族人、姻亲、社会关系所构成的人际关系网络

宾大学人认为家族互助和人际网络对家族的兴衰十分重要,而家族可上溯至南宋金华何氏的何炳棣先生以身说法,指出一门四房的互助及其限度,一方面可看到传统伦理观念的影响(“我自幼秉承父教,深深明了什么是我分内之事”),另一方面可看到这些互助多属个人行为,能力实在是有限的、“边缘”的。两宋以降,族对族人向上流动的功能是绝对不会大到海姆斯(Robert Hymes)未明言,而几乎相信“一人得道,鸡犬升天”的程度的(52)。究竟由族人、姻亲、及社会关系所构成的人际关系网络有多大的作用?

(一)如何评估婚姻的作用

1.婚姻的形成

除了特殊的婚姻如收赘、收继和再婚之外,中国传统婚姻的形成有几个主要模式,包括世代为婚、门当户对、封闭与开放和贫富(才财)相济等,明州士族也不例外。以下先指出它们的主要内容,再介绍一些质疑:

(1)世代为婚(含以此为目的的中表婚和指腹为婚等)

士人家族有若干世婚,主要是楼氏(附录三)。如楼异的前后两妻是冯氏姐妹,因为“终不忍舍冯氏而卜他姓”。楼异次子的妻子也是冯氏,因异“为其子纳妇,必缘亲党,毋为势利所汩。宜人﹝ 妻﹞乃伯舅之女,先夫人〔

妻﹞乃伯舅之女,先夫人〔 母〕之侄也”。世婚的好处,不但加强双方的长久关系,而且当一方的家道中落时,仍可借着新婚得到雪中送炭,减少下降的速度。必须辨明的是,世婚是限于两个“家庭”之间,还是广及两个“家族”之间?也就是说,某个房支的婚姻关系,有没有延伸到其他房支?世婚何时中止,原因为何?有些家族似乎没有世婚,原因为何?

母〕之侄也”。世婚的好处,不但加强双方的长久关系,而且当一方的家道中落时,仍可借着新婚得到雪中送炭,减少下降的速度。必须辨明的是,世婚是限于两个“家庭”之间,还是广及两个“家族”之间?也就是说,某个房支的婚姻关系,有没有延伸到其他房支?世婚何时中止,原因为何?有些家族似乎没有世婚,原因为何?

(2)门当户对

以宋代的价值观念,士人家族择偶自以“门当户对”为主流。我们只要仔细分析这概念,便可发现不少研究成果都是这四个字的自然衍伸。

门当户对包含“身份”和“地位”两部分的相若。身份是指士、农、工、商、军和贵族等,即士与士缔婚、商与商缔婚等。地位是指在某种身份里,有着等级的高低,例如同属政府官员,等级有高有低,高的跟高的缔婚,低的跟低的缔婚等。

虽不如唐代世家大族的封闭,宋代士人家族仍有着一定程度的排他性,一般谓之阶级观念。士人的各种活动都在这个讲究身份和地位的小社会进行,包括教育、社交、交友、缔婚、结党、信仰、学术、艺文、投资、工作等,其实是很狭窄的,假如这个小社会又处于一个小地区,加起来没有几个士人家族,那就更加狭窄。既然如此,不必研究都猜得到,士人家族的教育圈、社交圈、朋友圈、同僚圈、婚姻圈、信仰圈、学术圈、政治圈等,都会部分重叠。假如不弄清楚时间点(例如何时结的婚),我们既可以说教育圈影响了朋友圈的形成,朋友圈影响了婚姻圈的形成,婚姻圈影响了学术圈的形成,亦可以将次序重新排列,说教育圈影响了学术圈的形成,学术圈影响了朋友圈的形成,朋友圈影响了婚姻圈的形成,如此类推。假如采取这种既循环又连环的论证方法,结果不是模棱两可,就是说了等于白说。

家族缔婚时是否严格地讲求门当户对,通常跟它的地位成一定正比,因此产生了各种变化。家族的地位愈高,就愈讲究门当户对,地位较低,则较不讲究。就身份而言,如官户选择官户或准官户(如新科进士)通婚,但下层的官户(含五服以外的皇族)或士人家族,就可能与身份不同的人通婚,乃出现了官户与民户通婚、文士跟武人通婚和士人与商人通婚等。就地位而言,如上层官户选择与上、中层官户通婚,但下层官户可能不大计较,乃产生正牌官户与杂牌官户通婚、贫穷的官户与富有的形势民户通婚,甚至官户与吏户通婚等。较特别的,是“士农工商军”的排列,在宋代变为“士、农、商、工、军”,商人与地主的地位不相上下,而且也追求文化,影响了士人择偶的优先次序。

我们也要留意门当户对但没有产生婚姻关系的情况,亦即教育圈、社交圈、朋友圈、同僚圈等各个圈子不重叠的部分。在每一个大圈子里,例如学术圈,事实上还有若干小圈子,它们有些与政治圈搭上,又跟这个大圈内的某些小圈产生婚姻关系。这就回到上文提出的问题,究竟婚姻圈与哪些圈(如学术圈)较为兼容,与哪些(如政治圈)较为排斥?

(3)封闭与开放∕缩小与扩大

这是研究唐代婚姻不能避免的题目,但如前所述,最迟至北宋中期,唐代的门第婚已被彻底打破,那么宋代的婚姻是否没有封闭性了?也许我们应将重点放在婚姻圈的扩大或缩小,而且应辨别它缩小的原因,究竟是来自客观的因素还是来自人为(故意的如唐代的世族)的因素。

人为的因素有很多,例如前述的世婚和门当户对,后遗症是择偶的范围受到限制,也许促成了几个士人家族的不断通婚;尤其在士人社会不算很大的地方,择偶的选择性更受限制,造成婚姻圈与交游圈、学术圈、教育圈、政治圈的大幅度重叠。此外,家族被名列党籍,失去政治前途,或拒绝与不同政治立场的士人通婚,或故意的“婚姻本地化”等,都会造成婚姻圈的缩小。客观的因素也不少,例如地理环境阻隔了家族跟外界的接触,政权的分立让家族“地方化”(如五代十国时,但战乱迁徙却让家族有全新的婚姻圈,这就很难说是扩大了)和经济条件让家族局促一隅等。在正常的情况下,婚姻圈的扩大或缩小似有一定的规律可循,主要是跟家族成员的落脚点(如游学和游宦)、交游圈和事业圈等的扩大和缩小成正比。最明显的是中举之后,走出家乡,至各地任官,婚姻圈也从家乡扩展至各地(包括中央)了。我们几乎可从这人的科举生涯找出他的姻亲范围,最先是举业的同学,然后是通过解试后的鹿鸣宴友、一起发解上京的解友、到京师后结保参加省试的省友、登科的同年、出仕的同僚、文人活动(如书画雅集、古文运动)的同好、宗教活动(如士人与僧人合办的白莲社)的同道……这些都是产生婚姻的小圈子和机缘,并因此形成了各种婚姻形态,例如亲上加亲、同年变亲家、同好变亲家、同僚变亲家等。

(4)贫富(才财)相济

富家女与穷才子的结合一直是小说和戏曲的主题,表示财与才的结合是一种理想的婚姻。明州士人家族不乏富妻,袁氏尤其多。根据墓志,她们总是在适当的时机出现,无怨无尤地变卖嫁妆,挽救只知读书快要破产的夫家。这固然令我们肃然起敬,反省今日斯文扫地,此调难弹,但也要探究富有的妻家为何愿意把女儿下嫁给穷才子。理由很多,如成全子女、以财换名、世代通好和长线投资等,有些已是常识,毋庸再表,有些仍有研究价值,如张彬村对陪门财的分析,即以“物质财”(经济资源)交换“地位财”(门户名望)(53),似乎由唐代一直延续至宋代,也引起了是否北宋择偶重“财”而南宋重“名”的争议,亦即读书人身价在两宋的涨与跌。跟“家族”相关的问题,自然是妻家看中的,究竟是女婿的“家”还是“族”的名望,牵涉我们所讨论的“家”与“族”的关系,这是唐宋的大不同:宋代的妻家把女儿嫁给甲,有无把握从甲的“族人”而非“家人”获得好处?宾大学人认为,评估中举不能只看直系家庭,还要看旁系家庭和姻亲,甚至要看有社会关系的师生等,假如评估婚姻也要看男方家的旁系家庭和已有的姻亲等,那么任何择偶条件都不是那么特别和重要了,因为纵使女方家跟男方家贫富悬殊,仍可能跟男方家的某族人某朋友某姻亲某师生是条件相若的,例如都是精英家庭,既是精英跟精英联姻,那么婚姻对社会流动又有何重要性呢?

对上述四种婚姻模式提出质疑的有几种说法:一是各种模式互相排斥,二是婚姻不问阀阅,三是南宋士人婚姻地方化,四是择偶时北宋较重财富和地方上的名声地位而南宋较重进士等。试分辨如下:

“各种模式互相排斥”是学界通病,其实不足深怪,主要是指研究者为了强调某一发现的重要性,乃贬低了另一发现的重要性。研究者可能发现某一种婚姻在某一个家族之内较为频繁,如学术型家族喜与同好缔婚(其实就是门当户对婚),乃认为影响家族缔婚的因素是文化多于利益。固然,某一种婚姻频繁出现,确可反映该家族的部分特性(如喜好学术),但并不表示这家族就没有财婚。因为有些学术型家族是大地主,相当富有,甚至营商,有些是学者兼名宦,学官两栖,婚姻的性质就很难划清界线了。总之,各种婚姻模式绝不是互相排斥或独沽一味的,财婚、利益婚、世婚、门当户对婚是可以同时并存的,除非学人能统计该家族的全部婚姻,确切指出哪一种婚姻最多,哪一种婚姻是没有的。

“婚姻不问阀阅”挑战门当户对。但是,对不是阀阅之家来说,这句话没有多大意义,因为它们根本没有资格讲究阀阅。对阀阅之家来说,学人已指出,不问阀阅的婚姻仅属特例,说这句话的王旦家族似乎只有一次不问阀阅,择偶的主流仍是族人劝告王旦时所说的“愿于大家着姓为相宜”,亦即门当户对;而且,在不问阀阅的同时,仍问对方是否进士或是否具有一定的政治潜力(如政绩或状元)(54)。当然,当家族的地位下降,择偶的标准就可能会降低。尽管有史氏这样的阀阅之家,目前的四明家族研究没有针对这问题。

“南宋士人婚姻地方化”的说法挑战婚姻圈扩大和缩小的规律。伊原弘很早就发现北宋高官的婚姻是全国性而南宋呈现地方性,但可能觉得这是出于史料的限制,没有大加发挥。郝若贝和韩明士却用来加强南宋士人“地方化”(以地方而非以中央为发展重点)的说法,强调北宋和南宋是中国历史上的一大转折。我个人认为,单就史学方法而言,这个新说要成立是十分困难的,首先要知道这家族的全部婚姻,才能指出本地婚是否多数。假如共有20桩婚姻,我们只查出6桩,则任何推论都会大打折扣。其次要知道这些婚姻的背景,例如是否出于有意的安排(如同时有外地婚和本地婚的选择而选后者),还是出于客观的限制(如世代为婚和交游圈不出本地范围),才能指出本地婚的意义究竟是自然的“地方性”,还是主动的“地方化”。这实在是学术界的一种怪现象,一个几乎不可能证明而且违反宋代常理的新说,竟然引起多年的讨论。要反证却容易多了。第一,只要指出一家之中,本地婚和外地婚同时存在,且后者占一定的比例,便可证明本地婚并未成为主流;第二,只要指出一家之中,本地婚在北宋和南宋同时存在,便可证明北宋和南宋并未出现转折。包括万安玲的楼氏研究,已有若干论著指出这两点了(55),其他明州家族的婚姻是否有地方化,尚待说明。

“北宋择偶重地位财富而南宋重进士”的说法由万安玲提出,大意是说:“证据不能显示家族联姻跟进士地位有一个清楚的模式。唯一的通则是:在北宋晚期的东南地区,当家族的进士增加时,它们也开始有意识地互相联姻了……到了南宋,在中国东南地区的精英社会里,进士成为衡量地位的重要标准。这是跟北宋不同的一个转折,北宋看来重视财富和世代相承的地方名位多于科名”(56)。但正如上述,宋代平均一年只有232位新进士,其中又只有50位未婚,故万安玲的发现,恐怕是“进士供不应求”大于“进士、财富、名位任君选择”的问题,亦即不能与进士本人或进士之家人联姻,只有退求跟财富和名位之士或家联姻。两宋择偶应皆以进士为重,不可能有什么转折的,问题是能否到手而已。

不过,进士或官户身价之下降及其竞争对手身价之上升,也是值得注意的。这是很复杂但未被充分研究的问题,只能言其大概。我们都听过吏强官弱或官无封建而吏有封建的说法,反映进士出身的地方长官时常受制于没有科名的吏员,甚至受尽欺凌,后者是谁?很多是上户的子弟、捐纳起家者或恩荫出身者,他们能够在地方政府长期担任吏职,主要是因为宋代的吏役制度使应役或募役者变为半官半民的形势户。王安石变法,在全国推行“大政府”以执行新政,以厚禄和募役扶植吏员,助长了吏有封建。南宋的资源被战争大量消耗,地方上不得不推行“小政府”,很多地方事务都靠有财有势的民户合作,助长了后者的威势。在一件学田官司里,十余名有产之民竟敢联手抢夺南宋开国大将韩世忠后人对官田的租佃权,反映这些富民敢以法律为后盾(因法律规定品官之家不得承佃),挑战大官户的权势,结果竟是两者都不得佃(57)。总之,南宋是一个地方势力竞起的时代,官弱吏强,新的取代旧的,杂牌官户欺负正牌官户,不一而足,故财富、地方名位与进士鼎足而立,也未尝不可能。时至今日,博士和教授更是明日黄花了。

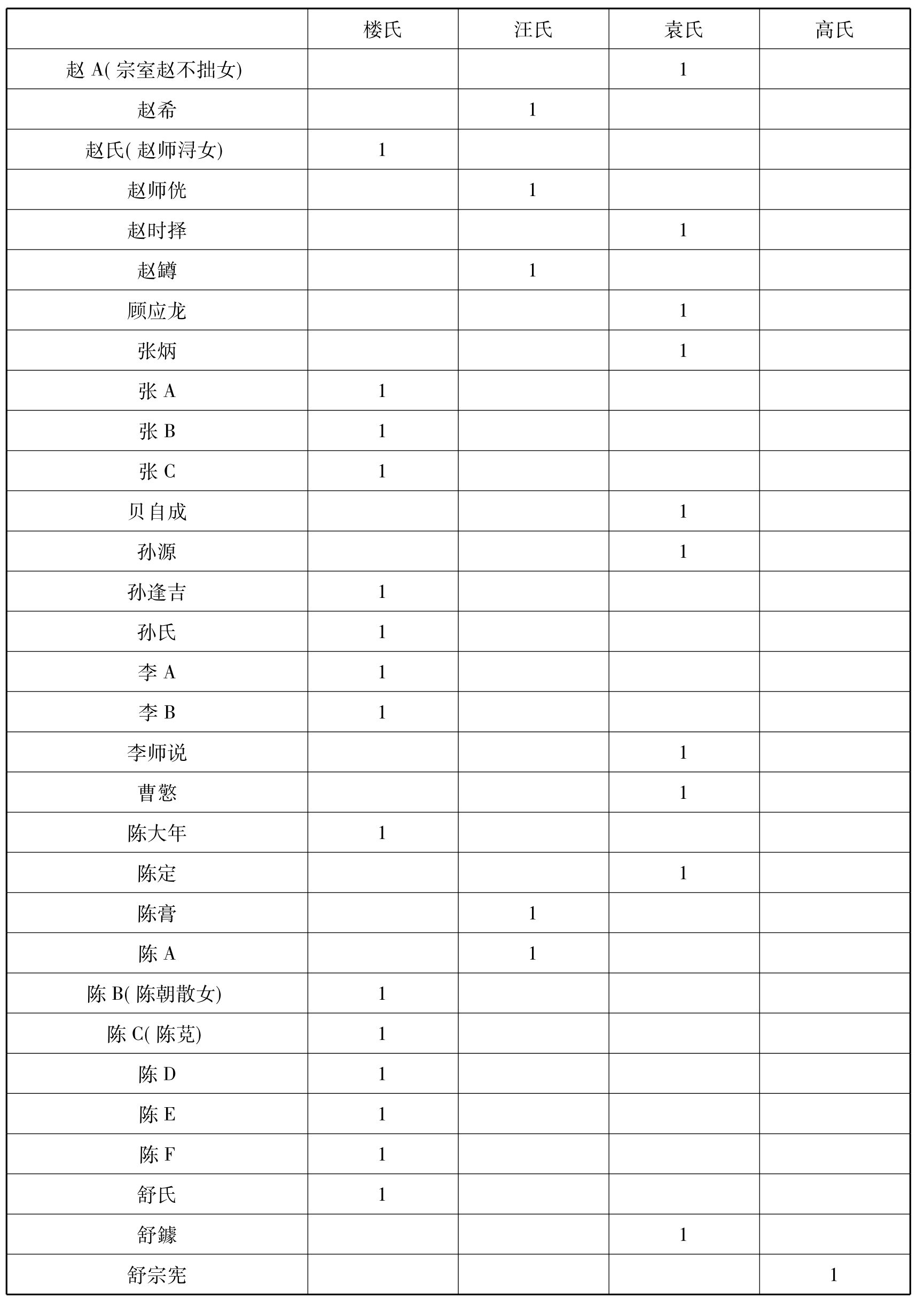

2.婚姻的作用

包伟民认为广泛的社会联系是楼家成功的三大因素之一,但只用了几行字介绍楼氏的婚姻,其重要性似乎是不证自明的。其实,跟进士一样,应该探究的不是婚姻重不重要,而是应该探究婚姻有多重要,或是对家族的发展有多大影响。万安玲认为姻亲比族人更重要,但较实在的例证,不过是两宋之交,楼璩一家至妻家避难,住了一段时间。此外,她秉承其师郝若贝,把间接的婚姻关系也编入人际关系网络,故甲家跟乙家缔婚,乙家跟丙家缔婚,甲家与丙家竟成一家亲。我们佩服她的耐性,把直接和间接的亲家好像骨牌一样罗列出来,但目前尚未看到骨牌效应。从附录三来看,这些家族的婚姻相当分散,交接的并不多,令人怀疑是否真的织成一张婚姻网。接棒的是黄宽重,也认为“从楼氏家族对外发展看来,婚姻关系对其家族的影响最大”,他也排出大同小异的骨牌阵,但效应亦同上。黄氏还认为:“婚姻关系亦是凝聚学术流派的一股重要力量。如陆学诸弟子就由同学缔结婚姻,进而建立学派的传承,使四明成为发扬陆学的中心。”但正如上述,学术圈与婚姻圈有部分重叠是常有之事,要论证婚姻对学派传承的作用,恐怕要先分别“大弟子”和“一般弟子”,假如好几代的学派继承人之间都有婚姻关系,那才谓之特殊。要找到一个成员之间没有姻亲关系的学术团体或学术型家族,恐怕还真不容易,但要反证婚姻对学派没有多大作用却不困难,例如北宋庆历五先生是杨适、杜醇、楼郁、王致、王说等大都有直接或间接的婚姻关系,但到了南宋,甬上四先生是杨简、袁燮、舒璘、沈焕,不见了楼氏和二王,五个家族沦亡了三个。总之,万氏和黄氏的贡献,是联手清理了楼家的姻亲,后来者将两氏勾画的婚姻图合并,加上新发现的宗谱,应能掌握楼家的婚姻网了。

要分析这张婚姻网和评估直接婚姻对家族的重要性,应分三大项:妻子“本人”对夫家和夫族的作用、妻子的“家庭”(妻家)对夫家和夫族的作用和妻子的“家族”(妻族)对夫家和夫族的作用,应尽量避免混为一谈:

(1)妻子“本人”对夫家和夫族的作用

传统对妻子的要求,可分家内和家外。家内就是传宗接代、侍奉公婆、节俭持家、旺夫益子、教育子孙和更难能可贵地将嫁妆全部或部分捐献给夫家。而特殊的情况,是做官的丈夫会跟知书识礼的妻子讨论公务,包括司法案件,这当然是外务了,但应跟河东狮吼一样,恐属少数情况。在帘后偷听丈夫跟客人交谈,判断客人可否深交,应更属少数。她们有些却会大方地参与交谈,李清照还会跟客人摸上四圈,或一起赏玩金石(58)。家外就是照顾夫族,当然也要问候本家父母(只有极少数的夫家如浦江郑氏不喜欢妻子跟娘家来往,包括归宁),甚至在本家有困难时,利用嫁妆和夫家的资源伸出援手。法律规定,出嫁女在某些情况下仍可分得本家财产,寡妇也可以携带嫁妆归宗,她们绝对不是泼出去的水。假如丈夫忙于举业,或因各种原因不能持家,妻子便要负责家庭经济,外务就更多。程民生的《宋代地域文化》发现南方女性活跃外向,不但街市叫卖,而且公堂呛白,绝对是巾帼不让须眉,甚至是男主内女主外,故他用“非礼法性”来形容。事实上,唐宋法律规定,父死母在,子孙仍不得别籍异财,就注定了妇女要管财理财。宋代女性较男性长寿,故有不少寡妇,若子女未成年,她就要担起财产管理权,例如田产经营、招佃收租、房屋抵押、缴纳赋税,无一不是外务;若子女已成年,这些事情可由子女来做,但仍要经她认可,现存的宋代田土契约,有两三张就由母亲首押,否则交易无效。纵使是宰相买卖土地,有一万个不高兴也得请寡母同意和画押,否则就可能被政敌攻击,言官弹劾。无论妇女参与外务的程度是深是浅,法律上没有“女无外事”这议题,直到元代才正式限制妇女打官司。宋代墓志反映出妇女的贡献很多都是分内事,她们不做这些,还做什么,值得一再研究吗?

目前的研究,大抵受限于史料,几乎一面倒地赞扬妻子的贡献,包括利用嫁妆帮助夫家、教育子女、照顾公婆和夫家的族人等,一再重复上述贤妻良母的固定形象。其实,在墓志里,这些贡献是相当普通和普遍的,即使是衰落之家的妻子,也未尝没有这样努力过,可见这些努力跟夫家的盛衰没有一定的关系。这倒是指出了一个有趣的问题,就是士人娶媳的标准是否唐宋不同。假如唐代较重视妇容妇德,宋代是否较重视妇才?宋代丈人看中的,有时是女婿个人的操守或能力,不一定计较女婿的家庭背景,那么士人家庭选择媳妇时,是否也会重视媳妇本人的操守或能力,多于媳妇的家庭背景?司马光指出,有些士人娶妻,重视女方的背景多于女方本人,结果娶了恶妻,不但弄得家不和,还闹分家。所以,宋人如何在妻子的“个人才能”及“家庭背景”之间做出取舍?重视妻才,也许正是宋代女子教育发达和才女辈出的一个原因。

(2)妻子“家庭”(妻家)对夫家和夫族的作用

传统婚姻的重要目的是合二姓之好,是为了增进两家的关系,互为奥援,故通婚之后,两家互惠,甚至成通家之好,妻家如是官高禄厚,还会荫及女婿及其亲人。自己的族人不能挑选,女婿却可以千挑万选,故丈人照顾女婿似乎是理所当然的,女婿因此飞黄腾达的例子也不是没有,例如范仲淹前妻之父李昌言是仕宦世家。时人甚至批评,“近世士大夫有舍其父祖,而惟外氏之尊,凭借其名声权势而致位贵显者”(59)。爱屋及乌,妻家照顾夫家是可以理解的,如楼璩一家到妻子汪氏之家避难。接下来的问题,是汪氏有没有照顾楼璩的兄弟和其他族人,亦即妻家是否帮助夫族,这跟帮忙夫家是很不同的。答案应是没有,至少学人没有指出来。也许婚姻的作用跟亲等的远近成一定正比,也跟双方的能力成一定正比,有时即使有心,也会无力;而且,在不同的场合,作用也大大不同,例如让夫家避难并不困难,让夫家在仕途上扶摇直上则困难得多,除非是陶晋生所研究的“新门阀”,才比较有能力,故戴仁柱曾评论说:“也许地方望族所创造的婚姻网和他们所跋﹝爬﹞上的文官制度阶梯是两回不关联的事情—偶然会重复,但是平常以不同的速度和不同的方向来发展”(60)。这应是大部分士人家族的情况,不是人人都能达到郝若贝“一人得道,鸡犬皆升”的理想的。此外,也有寡妻本人或联合娘家谋夺非亲生儿子的宗祧和财产继承权的,以致宋代很早就准许非亲生子控告母亲夺嗣和夺产(61),可见不能忽略妻子对夫家的负面作用。

(3)妻子“家族”(妻族)对夫家和夫族的作用

这是指妻子本人和家庭“之外”的共祖族人对夫家和夫族有何作用,但目前看不出来。

3.小结

简单总结我们在研究婚姻对家族的作用时所应注意的事项:

(1)应尽量找出缔婚的时间和背景,这是十分重要的:第一,可辨明先后关系,究竟是有了地位才有此桩姻缘,还是有了姻缘才产生这个地位。第二,有助于评估姻亲的作用,例如楼异围湖为田,残民自肥,学人指出有一位王正己写了《废湖辩》替楼异辩护,此人是谁?是楼异的女婿,但学人没有指出来,是否辩护时还未成婚,尚待查明,否则岂非浪费了对婚姻关系的研究吗?第三,有助于评估婚姻作用的反复和消长。两宋历次党禁都连累姻亲,有些学人就认为婚姻关系不足恃,这当然是事后孔明,因为一遇到政争,几乎什么都不足恃(包括宰相的权位),那就什么都不必研究了。然而,我们的确应该把家族婚姻的大事年表跟宋代的大事年表合在一起分析,才能看出在党禁之前缔结的婚姻跟之后缔结的婚姻有何不同。目前看到的婚姻,无一不是大吉大利,似乎完全不受外在环境如“庆元党禁”等的影响,实在令人奇怪。

(2)应辨明究竟是妻子、妻家,还是妻族的作用。

(3)应辨明这些作用是一般性的还是特殊性的。假如只是一般性的,如教育子女照料公婆,那恐怕无法说服读者,为何有着同样行为的媳妇,这个家族得以兴盛而另一个家族却走下坡。如有可能,亦应指出负面作用。

(4)应辨明究竟是夫家还是夫族受到影响。

(5)应辨明受影响的是何等事,不宜将小事(如收容有难的夫家)和大事(如安排女婿出任高官)混为一谈。如有可能,亦应指出负面影响。

(6)评估时要尽量平衡,不要为了强调妻家的重要性而愈发贬低夫族,否则以“家族”作为研究的出发点就完全崩盘,要让位给姻亲了。万安玲说:“在中国社会里,以共祖亲属关系作为研究的焦点是误导的……在日常的实际事务里,家及其姻亲更应是注意的焦点。”我虽赞同她对楼氏的大胆评估:“除了共祖这一点认知不能分割外,能分的都分了”,但正如上述,分家分产是合法和普遍的,不能因此说家族已非家族,而要看分家之后,各房支之间有何组织性和非组织性的互助互惠,如有的话(尤其是有组织性的互助),家族仍是研究的焦点。

(二)如何评估人际关系网络对社会流动及家族的作用

众所周知,柯睿格(E.A Kracke Jr.)主张,中举者若父、祖和曾祖三代都是庶民,这次中举便谓之向上的社会流动,而郝若贝用“家族∕延伸性家庭”(extended family)来反驳,认为“以个别或核心家庭作为分析的单位是错误的the individual or nuclear family is the wrong unit of analysis”(62),因为中举者的叔伯或堂兄弟或从兄弟或再从兄弟,或妻子的父叔伯或兄弟或堂兄弟之中,有可能是仕宦、富人、文化人,加上师生、同门、举主等,总之就是精英,中举者既不无精英背景,本人就不算新血,不完全是向上流动。简言之,延伸性家庭加上泛精英的定义,构成了一张偌大无比的精英人际关系网络,可说是“一表三千里”还要加上“相交满天下”,故李弘祺(Thomas Lee)曾半开玩笑地说,这根本不可能找到不是精英的中举者(63)。

尽管质疑不断,郝若贝和韩明士等人的关系延伸说影响西方学界甚大,日本宋代史研究会也在1998年出版了一本《宋代社会のネットワ—ク》(宋代社会之网络),宾大博士克拉克至今仍说:“婚姻联合各个家庭,并通过延伸,联合它们更大的族群……这个模式不限于﹝木兰﹞陂內各族群的本地婚姻,并且延伸至陂外所产生的关系,一直到达京城”(64)。我们不能否认这种接驳关系,但不知道它的作用有多大。学人似乎陷入两难,一方面觉得柯睿格的方法有些不足,另一方面亦觉得郝若贝的方法相当冒险。我个人认为,要利用人际关系网络来评估社会流动或对家族的作用,必须克服重重困难。

1.必须弄清楚中举者的家庭和家族形态

假如中举者的家庭是三代同堂的形态,即祖父或祖母在世,父亲辈未曾分家,继续同居共财,那么叔伯堂兄弟等人对中举者可能有不少帮助,而中举所带来的各种好处也自然泽及这些同居共财的家庭成员。可能是出于光宗耀祖的考虑,宝祐四年《登科录》的编者列出六百多位进士的祖父母和父母的存殁情况,研究者只要找出祖父或母(有时是曾祖父或母)存世,亦即三代同堂的例子,便可大胆推算(假设进士的父亲不是独子和确未分家等),究竟有多少进士是跟叔伯堂兄弟们同一户籍,关系可能较为密切的了(65)。当然,这只能反映中举当时的家庭状况,不能完全反映整个举业过程中的家庭状况,亦即中举时父亲叔伯已别籍异财,但之前还是同居共财,叔伯曾帮助侄儿应举。要厘清后者,恐怕仍是要研究这个家族的发展史了。

假如中举者的家族属于聚居家族的形态,即父亲和叔伯已经分家,各有独立的户籍和私财,但仍聚居和有着某种程度的家族活动或组织,那中举者得到叔伯堂兄弟们的直接帮助(如教学)或间接支持(如以族产资助教育和应举)也不无可能,他对他们有所回馈也不无可能。

假如中举者的家族仅是共祖属群的形态,即父亲和叔伯已分家,各有独立的户籍和私财,而且几乎没有什么家族活动或组织,那中举者得到叔伯堂兄弟们的帮助就不能视为理所当然,而要小心评估了。

楼氏义庄创建者楼的五房子孙是一个很好的例子。五房分家之后,次子楼镗一房在其寡妻的领导下,子孙四代同堂,同居共财,关系密切,其间所出的进士,背后自有同居父执辈的力量。他们家境富足,举业大抵不假外求,故很难说他们的中举跟其他四房有何关系。然而,五房虽然分家,却仍有一个义庄是五房共产,需要联合经营。所以,楼镗一房跟其他四房确有互动,但不是举业上的互动,而是经营义庄上的互动,我们能否将两种不同的互动混为一谈?

2.必须分别亲等及厘清每一亲等内的各种身份和地位

即使我们不用直系家庭而用人际关系网络来评估中举对家庭和家族的影响,即某人某家或某族跟中举者不必有直系家庭成员的关系而只需要跟他有人际关系,也必须把家和族一层一层地剖析,一层一层地评估,不能笼统了事。有一位三代皆平民的士人中举了,这次中举对他的家庭和家族有何意义?根据上文对进士重要性的分析,我们的答案必须分成几个层次:

第一,对中举者的家庭来说,中举入仕代表从民户变为官户,从被统治阶级变为统治阶级,享有各种如减税免役的特权。假如它原来是商人家庭,中举更代表其家庭身份和性质的同时改变。

第二,对中举者的家族——延伸性家庭来说,就比较复杂,有多个可能性:一、新中举入仕的家庭是该族的第一个官户家庭,重要性就如上。二、该族已有官户,新中举家庭不过增加了该族的官户数目。三、在该族的众多官户里,新中举家庭是第一个正途出身的正牌官户,其余都是非正途出身的杂牌官户,这就提升了家族在官户里的地位。四、即使该族已有正牌官户,但新中举家庭的地位最高,如第一甲及第,也是提高了家族在官户的地位。五、在该族的众多官户里,新中举家庭不算什么。当然,还有更多的可能性,我们必须先弄清楚,才能评估这次中举有没有使家庭和家族“身份”(被统治阶级变为统治阶级)和“地位”(同是官户,由低层变为中高)向上提升。

所以,要确定这次中举的意义,就必须像剥洋葱一样,把中举者的家族按照亲等或五服,一等一等地剥开摊开,在每一亲等之中,又要详列当时有多少官户及其地位,这样,读者才能一目了然,知道这次中举在不同的亲等里有多大的意义,例如在第一等亲里,他是第一个官户,在第五等亲里,他是三个官户中地位最高的官户,但在第十等亲里,他是五个官户中地位最低的,如此类推。

从另一个角度来看,排好亲等后,也可观察到不同亲等的人对这次中举有何帮助。假如帮忙者大都是二等亲以内的,我们就必须承认,这是家人而非族人在发挥作用;假如帮忙者超过四五等亲,那就真的是族人在发挥作用了。

听说哈佛大学、北京大学和台湾“中研院”历史语言研究所合作的CBDB计划(中国历代人物传记数据库China Biographical Database,http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k16229)已将人物附上五服和社会关系,故不难将家族按五服排列,看到中举对不同的服亲有何意义,统计时只要加上每一服之内的身份和地位便可。

3.厘清中举者跟族人有何互动

假如中举者跟他的族人只有血缘关系而无互动,则很难说这次中举是受惠于家族,或将有惠于家族了。一个耳熟能详的例子是苏洵,他18岁时试进士不中,放弃功名,但一位富人愿意把女儿嫁给他。婚后,苏洵仍是不务正业,直到27岁才醒悟,愿意重拾举业,富妻乃变卖嫁妆,让他各处游学,自己主持家业,教养苏轼苏辙兄弟。结果,苏洵两试不第,而苏轼兄弟同上欧阳修之榜,又同中制科,名满天下。大家都好奇,为什么富人会看上苏洵,其中一个重要的原因,可能是他的二兄苏涣在仁宗天圣二年中举,本家成为官户。依照郝若贝的泛精英定义,苏轼兄弟便不算新精英,他们中举也不算社会流动,但是否如此?

我们必须承认,苏涣中举可能替苏洵带来一件好的婚事,但苏氏三父子的举业可跟苏涣一点关系都没有,因为兄弟早就分家,苏涣中举后出仕各方,留在家乡的日子少之又少,跟苏轼兄弟大抵没见过几次面。苏洵制作《苏氏族谱》和在高祖墓坟附近树立族谱亭,就是感叹族人太松散了,甚至“岁时蜡社不能相与尽其欢欣爱洽,稍远者至不相往来”(66)。学人难道要反驳说,苏洵竟不承认他的延伸性家庭对他的帮助吗?当然,我们可以找出族人互助互惠的例子,但不互助不互惠的例子也不少。很多时候,中举之前族人冷漠,中举之后才开始热络,人际关系或网络是中举之后才产生的,不一定可以联结到中举之前。我们不妨利用七个切入点来评估族人的互动或家族的内部关系:“分家分产”、“家族传统”、“族谱”、“族祭”、“有组织性的互助互动”、“非组织性的互助互动”和“分化分裂的诱因”(67)。尤其要注意,以“家族”为出发点研究人际关系网络,便要紧扣“家族”二字,否则变了研究一大堆非族人的人际关系网络(如族人甲的朋友乙的朋友丙,乙与丙非族人),反是失去了以“家族”为单位的意义,变成研究“个人”的人际关系网络了。

(三)要找出让“关系”发生“作用”的催化剂

人际关系或网络的效应,不是甲→乙→丙→丁的“直接”传递,而是甲—&—乙—&—丙—&—丁的“间接”传递,其中的&是“让人际关系产生作用的催化剂”。意思是说,血缘、朋友、妻族、同年、同僚、同行、同学、师生这些“关系”不一定能自动产生如互助互惠的“作用”,而需要一些催化剂,才能促使“关系”产生“作用”。这些催化剂有很多种,包括上述的传统理念(“我自幼秉承父教,深深明了什么是我分内之事”)、家族意识、乡里认同、政治观念、教育理想、利益考虑和十分重要的能力问题等。较近密的关系,如父子兄弟夫妻翁婿,需要的催化剂可能较少;较疏远的关系,如再从兄弟表兄弟外甥媳,需要的催化剂可能较多。在不同的场合,需要的催化剂也不一样。例如是否一起作奸犯科,利益考虑就可能大于乡里认同了。当然,需要的催化作用愈多,作用也可能愈弱了。如下图所示,乙跟丁的关系是依靠三次催化(三个&)才发生作用的,效应就大大不如丙之与丁了:

总之,我们不但要找出乙跟丁的“关系”,还要找出让这“关系”在某一事件上发生“作用”的催化剂;如在史料看不出来,那除非是异常重要的事件,非有一个答案不可,否则就不必牵强附会了,因为即使不知道乙和丁有何互动,大抵也不会影响我们对宋代历史的了解。

(四)分辨族人同属一张网还是分属不同的几张网

过去的研究通常是找出婚姻和交往(或交恶)的例子后,针对其中较特别的例子,例如门不当户不对或政治性浓厚的婚姻,来探讨它们对家族的实际作用。现在的研究,则是找出婚姻和交往的例子后,将它们视为一张关系网,可以自动产生各种作用,而且这些作用犹如连锁反应,无远弗届,几乎不必探讨这些作用是直接还是间接,是大还是小,总之就是对网内人士均有作用,可说是另一个版本的“一人得道,鸡犬升天”。可想而知,这张可以不断联机的人际关系网络,里面既有朋友也有敌人,既有有利的因素也有不利的因素,当学人要解释家族的兴起和合作时,就指出有利的因素而不提不利的因素,当要解释家族的没落和冲突时,就指出不利的因素而不提有利的因素。读者不免怀疑,这个东西究竟是人际关系网络,还是魔术师的百宝箱?高氏家族被学人称为“洛学遗绪”,它与其他家族的合作和冲突可提供一个实例,用来测试人际关系网络研究方法的漏洞。

黄宽重指出:“最能显示人际关系与社会网络的意义,莫过于四明地区诗会及乡曲义庄的成立与运作,而高氏族人则借由参与其活动,一方面拓展人际关系,一方面奠定社会地位。”这里有两项活动:地区诗会和乡曲义庄。

参与地区诗会的是高闶,他是高家第一位进士,又是“二程”洛学的传人,本来是家族之光,但当他参加诗会时,已有臭名。刚获进士,高闶就得到维护洛学的宰相赵鼎垂青,大力提拔,但不久赵鼎被秦桧排挤,最后被逼绝食而死。在此期间,高闶投靠秦桧,出任“师儒之首”的国子司业,被洛学前辈批评为“阿谀柄臣,希合风旨……人皆谓阁下平生志行扫地尽矣”。不久高闶得罪秦桧,被逼退休。回到家乡,他仍写信给秦桧博取同情,希望复出,“庶几禄及后人”,故朱熹批评他苟合取媚,始终如一。但是,他虽不齿于洛学,却见容于四明诗会,为什么?有人认为是因为他跟四明士人家族有着姻亲关系和从上一辈就开始培植的人脉:“高闶是在其岳父的基础上,进一步开展在四明地区的人际关系网络……加上借着与当地如汪氏、楼氏、戴氏等著名家族的密切往来,不仅有利于扩展高氏的人际关系网络,同时借着这些教育文化活动的推动,对凝聚四明士人的地方意识、形塑具典范性的社会文化,有很大贡献。”也就是说,人际关系包容了个人不良的政治行为,或者说,个人不良的政治行为没有撕破人际关系网络。

参加乡曲义庄的是高闶的侄儿高文善,他受楼钥委派,与袁燮的弟弟袁槱共同负责庄务,“是四明乡曲义庄发展最好的时期。高氏族人得以在地方公益活动中扮演积极性的角色,一方面是以积极任事的态度,获得肯定,另一方面也是高氏家族在四明地区丰沛人脉与良好关系的展现”。换言之,除了才干,仍是人际关系让高文善得以插足庄务和发挥才能。

然而,包容高闶与成就高文善的人际关系终于不再包容了。学人说,高文善的亲兄“高文虎与当地士族关系也不错,高文善也参与了四明乡曲义庄的经营工作,这些活动既培养乡谊,也对提升家族在地方上的地位有所帮助。不过到高文虎与高似孙父子攀附权贵的情况更为明显,他们迎合韩侂冑,是推动‘庆元党禁’的要角,而四明道学之士正是卷入这场政治冲突的主要势力之一,因此得罪士林引起士人的讥评,遂使高氏与四明士族的人际关系日益疏远”。又说:“高氏与他们的关系不仅疏远,甚至是对立。”也就是说,良好的人际关系不再包容个人不良的政治行为,或者说,个人不良的政治行为撕破了人际关系网络。

读者不免困惑。首先,参加义庄事务的是高文善,参加韩侂冑党争的是高文虎和高似孙父子,后者的坏账为何要算在前者头上,令高家跟其他家族疏远甚至对立,这是否就是人际关系网络的连锁效应,即这个网结出了问题,其他网结也被波及?其次,高文虎父子的情况其实跟其叔高闶差不多,例如文虎步高闶后尘,先后出任国子祭酒和太学博士,担任台州通判时,提供内幕消息给朱熹,让朱弹劾知州唐仲友,后来却投靠朱的敌人韩侂冑。为何同样的人际关系,过去能够包容高闶,现在却不能包容高文虎?学人目前的推论,似乎是看到家族合作就归功于人际关系网络生效,看到家族冲突就归咎于人际关系网络失灵,却忘记了这是同一张人际关系网络。究竟人际关系网络在何种情况下生效或失灵?难道是学人要它生效就生效,要它失灵就失灵?

我们把人际关系插入乡曲义庄的大事年表,便可看出问题何在:

绍熙元年(1190),乡曲义庄成立。庆元元年(1195)、庆元四年(1198),高文虎父子积极参与庆元党争,楼钥和袁燮被列入伪学逆党。庆元六年(1200),义庄创办人之一汪大猷去世,高文善开始积极参与义庄事务。嘉泰二年(1202),党禁渐弛。嘉定元年(1208),韩侂冑被杀后,高文虎父子相继被贬。

明显可见,高文虎父子在庆元元年(1195)和庆元四年(1198)的政治行为,并没有在人际关系网络上产生连锁效应,并没有影响楼氏与袁氏跟高文善在庆元六年(1200)的合作,否则党禁的受害人楼钥不会找高文善管理义庄,袁燮之弟袁槱也不会跟高文善合作成为共同管理人。我们可以自圆其说,谓“庆元党禁”削弱了四明家族的人际关系,但这削弱了的人际关系并没有影响乡曲义庄的家族合作,而仍在发挥它的组合功能。当然,这是抽象不具体的说法,要深入探讨,必须考虑四个问题:第一,地区诗会跟乡曲义庄是性质很不相同的两种活动,前者是社交,后者是公益,我们能否将两者背后的人际关系混为一谈?人际关系是有不同的性质的,有些人是甲的诤友,有些是甲的谀友,我们能否因两者是甲的共同朋友,便说诤友和谀友彼此是朋友?第二,家族的合作或冲突有时不能完全用人际关系来解释,这样反而掩盖了其他的因素,亦即上述的催化剂。第三,探讨人际关系网络必须分别内、中、外等层次,也不见得是牵一发而动全身。严格来说,无论是在一个家族之内,还是在几个家族之间,即使是同一性质的人际关系如朋友关系,也不是只有结成一张网,而是结成许多张网。例如高闶属于甲网、高文虎父子属乙网、高文善属丙网,它们有重叠之处,也有不重叠之处,即使是亲兄弟如高文虎与高文善,有时也分属不同的网,在某张网发生的正面或负面作用,不一定传给其他的网。高文虎父子似乎从未出现在乡曲义庄这张网,他们的政治行为就可能不大影响这张网了。第四,还是要分别家庭和家族,高文虎的作为影响了他的“一家”跟四明家族的关系,但不能说影响了他和弟弟文善所构成的“一族”跟四明家族的关系;同理,高文善的“一家”跟四明家族保持合作关系,不等于他和文虎所构成的“一族”跟四明家族保持合作关系。延伸性关系也有不能发挥作用的地方。

我们不妨将这件个案用来测试CBDB的效力,假如它在乡曲义庄这次家族合作事件里没有算入高文虎父子的人际关系,那就是有效的运算;假如算入了,那表示我们要在CBDB加入更多的统计因素了。

结 论

目前对宋代四明家族盛衰的研究,只有一个局部的轮廓,很多地方并不清楚。学人似乎已陷入循环论证,先用财富、科举、仕进、婚姻和人脉等条件去界定家族的成功与否,然后到家族的历史里找寻田产数量、进士人数、官位高低、姻亲是谁、朋友是谁,最后用这些数字和人际关系来证明它们的确是家族成功的要素。但是,家族不能生活在真空里,必然产生各种活动和各种关系,其中哪些是正常甚至日常的活动和关系,哪些才是所谓“策略性”的安排?在家族拥有的竞争条件里,哪些是一般性的,哪些是特殊性的?

要研究家族,就必须先厘清一些基本的问题,例如研究的对象究竟是家还是家族,它的内部关系为何,和它具备哪些家族组织等。我们必须先意识到这些问题的重要性,才能到史料发掘答案,否则只会视而不见。当评估家族组织是否对家族的发展产生一定的作用时,应尽可能寻求较为客观的标准,例如义庄,应追究所有者是谁、管理者是谁、受惠者是谁、所受之惠为何、它支持和没有支持哪些共同活动等。我们不能看到“义庄”两字就无限上纲。有位学人甚至怀疑有些族谱的真正目的是捏造籍贯以便至解额较多的地方参加乡试,所论或有以偏概全,但我们应佩服他从不疑处起疑的精神(68)。

当评估某些因素是否对家族的发展产生一定的作用时,应追究其因果关系。例如中举人数众多被认为是家族兴盛的因,但这个因是如何产生的?研究者在数算某家族取得“多少”进士后,更要追究它是“如何”取得这些进士,亦即取得的“过程”。追究时不是毫无规范,而是应到科举制度里寻找线索,如考察在考试内容、解额、解试、省试、殿试、特奏名、太学、科举进修班和出任考官这些重要的环节里,该家族是否处于优势或劣势。这些都是科举制度的基本项目,而且都有丰富的二手数据可供参考。要言之,既以“家族”为单位,就必须指出,相对于庶族,士大夫家族如何利用它们的优势来增加中举的机会?这绝不是“母教良好”、“经济条件优越”和“教育条件优厚”等说法所能充分解释的。

此外,当评估某些因素是否对家族的发展产生一定的作用时,也应具体而非笼统。例如评估人际关系网络的功能时,必须知道家族成员不是全都笼罩在一张网里,而是分属不同的好几张网,这些网有时并无交集,并不是牵一发而动全身,例如这张网的婚姻关系并不影响到另一张网,而且,即使在同一张网里,也有内围、中段和边缘的区别,不会是所得利益一体均沾。此外,这些网在不同的场合也有不同的功效,例如中举,连到考官的网就可能功效大于连到知州的网了。任何士大夫都有人际关系网络,而任何网络都有正面和负面的作用,要正确评估人际关系网络的功能,非要从实例入手,一节一节地追寻下去,不能悬空来谈,否则无法超越“一表三千里”和“相交遍天下”的层次。

有谓历史研究无常法,但无常法跟无方法是两回事。本文最大的目的,不是回答科举和人际关系网络对明州士人家族有何重要等问题,而是引起研究方法的讨论。

附录一 宋代四明家族研究书目

福泽与九郎:《宋代乡曲(乡人)义田庄小考》,《史学研究》第62期,1956年,第41—51页。

伊原弘:《宋代明州における官户の婚姻关系》,《中央大学大学院研究年报》1972年第1期,第157—168页。

福田立子:《宋代义庄小考——明州楼氏を中心として》,《史艸》1972年第13期,第79—115页。

Walton,Linda A.:“Kinship,Marriage,and Status in Song China:A Study of the Lou Lineage of Ningbo,c.1050-1250”,Journal of Asian History,18(1984),pp.35-77.中文摘要见1985胡志宏。

胡志宏(摘要)、沃尔顿(Walton,Linda著):《宋代的亲属关系、婚姻和人的身份:对宁波楼氏的研究》,《中国史研究动态》1985年第9期,第29—30页。

石田肇:《南宋明州の高氏一族について——高闶、高文虎、高似孙のこと》,宋代史研究会编:《宋代の社会と宗教》,东京:汲古书院1985年版,第225—256页。

Davis,Richard L.:Court and Family in Sung China960-1279:Bureaucratic Success and Kinship Fortunes for the Shih of Ming-chou.Durham:Duke University Press,1986.

Davis,Richard L.:“Political Success and the Growth of Descent Groups:The Shih of Ming-chou,”in Ebrey,Patricia and James L.Watson eds.Kinship Organization in Late Imperial China,Berkeley and Los Angeles,CA.:University of California Press,1986,pp.62-94.

黄宽重:《宋代四明袁氏家族研究》,台湾“中研院”历史语言研究所出版品编辑委员会编:《中国近世社会文化史论文集》台湾“中硏院”历史语言硏究所1992年,第105—131页。收入氏著《宋代的家族与社会》,名为《发明本心:袁氏家族与陆学衣钵》。

Walton,Linda A.:“Charitable Estates as an Aspect of Statecraft in Southern Sung China”,in Hymes,Robert P.and Conrad Schirokauer eds.Ordering the World:Approaches to State and Society in Sung Dynasty China,Berkeley and Los Angeles,CA.:University of California Press,1993,pp.255-279.

Davis,Richard L.:“The Shi Tombs at Dongqian Lake”,Journal of Sung-Yuan Studies,26(1996),pp.201-216.

包伟民:《宋代明州楼氏家族研究》,《大陆杂志》1997年第5期,第31—39页。

黄宽重:《宋代四明楼氏家族的兴衰历程》,台湾大学历史学系编:《史学:传承与变迁学术研讨会论文集》,台湾大学历史系,1998年,第237—261页。

梁庚尧:《家族合作、社会声望与地方公益:宋元四明乡曲义田的源起与演变》,台湾“中研院”历史语言研究所出版品编辑委员会编:《中国近世家族与社会学术研讨会论文集》,台湾“中央硏究院”历史语言硏究所,1998年,第213—237页。收入黄宽重、刘增贵主编:《家族与社会》(台湾学者中国史研究论丛8);北京:中国大百科全书出版社2005年版。

李家豪:《没落或再生:论元代四明地区的士人与家族》,台湾大学历史学研究所硕士论文,1998。

黄宽重:《宋代四明士族人际关系网络与社会文化活动——以楼氏家族为中心的观察》,《“中研院”历史语言研究所集刊》70.3(1999),第627—669页。收入黄宽重、刘增贵主编:《家族与社会》(台湾学者中国史研究论丛8);北京:中国大百科全书出版社2005年版,又收入氏著《宋代的家族与社会》,名为《千丝万缕:楼氏家族的婚姻圈与乡曲义庄的推动》。

黄宽重:《人际关系网络、社会文化活动与领袖地位的建立——以宋代四明汪氏家族为中心的观察》,《台大历史学报》24(1999),第225—256页;亦见于台湾大学历史学系主编:《转变与定型:宋代社会文化史学术研讨会论文集》,台湾大学历史系,2000年,第325—352页。收入氏著《宋代的家族与社会》,名为《真率之集:士林砥柱的汪氏家族与乡里文化的塑造》。

黄敏枝:《南宋四明史氏家族与佛教的关系》,收入漆侠主编:《宋史研究论文集》,保定:河北大学出版社2002年版,第546—575页。

黄宽重:《家族兴衰与社会网络:以宋代的四明高氏家族为例》,《东吴历史学报》2004年第11期,第215—242页。收入氏著《宋代的家族与社会》,名为《洛学遗绪:高氏家族的学术与政治抉择》。

蔡罕著,冈元司译:《宋代四明史氏墓葬遗跡について》,收入井上徹、远藤隆俊编:《宋—明宗族の研究》,东京:汲古书院2005年版,第245—270页。

黄宽重:《科举社会下家族的发展与转变——以宋代为中心的观察》,《唐研究》2005年第十一辑,第337—353页。

周扬波:《南宋四明地区耆老会概述》,《宁波大学学报》2006年第5期,第66—70页。

黄宽重:《宋代的家族与社会》,台北:东大书局2006年版。

杨古城、龚国荣:《南宋石雕》,宁波:宁波出版社2006年版。

Walton,Linda A.著,士居智典译:《宗教、社会および日中の文化关连——南宋明州(宁波)における仏教と地域社会》,《东アジア海域交流史现地调查研究》2006年第1期,第24—40页。

俞信芳:《鄞县楼氏研究中若干难点试释——读〈宋代明州楼氏家族研究〉、〈鄞县楼氏宗谱〉札记》,《天一阁文丛》2007年第5期,第163—180页。原刊《鄞州文史》2007年第3期。

冈元司:《宋代明州史师仲墓志调查》,《广岛东洋史学报》2008年第13期,第94—98页。

黄宽重:《政治、地域与家族—宋元时期四明士族的衰替》,《新史学》2009年第2期,第1—41页。

附录二 成都氏族谱所载45个家族之仕宦

续表

续表

附录三 明州四大家族婚姻对象一览

续表

续表

续表

注:1.女婿直接写名字。

2.方格内数字代表双方有几个姻亲。

The Civil Examinations,Personal Networks and Family Fortunes in the Ming Prefecture of Song China

Liu Liyan

(The Institute of History and Philology of Academia Sinica,Taiwan)

Abstract:This essay studies the effects of civil exams and personal networks on the rise and fall of elite families.

Regarding the civil exams,we should ask how the families succeeded.This ought to be answered by examining how they maneuvered in some junctures of the exam system,e.g.the content of the exams,local quotas,local exams,central and palace exams,special honors,preparatory classes,and becoming examiners.We should also note that the families were different in forms and nature,and thus the effects:sometimes the families were brought up from the ruled to the ruling class,and sometimes from the lower to the middle or upper ranks within the elite class;these are different kinds and degrees of mobility.

Regarding the personal networks,we should ask how they were formed.We should also note that not all family members belonged to the same network.Instead they belonged to different networks that sometimes did not overlap.Changes in one network might not affect another network.Even in the same network,there were gradations in relations that prevented the participants from receiving the same benefits.Needless to say,different networks had different effects.As to exam success,for example,the network connecting to an examiner might be more effective than the network connecting to a prefect.

Keywords:Civil Examinations,Personal Networks,Elite Families,Social Mobility,Research Methodology

作者简介:柳立言,台湾“中研院”历史语言研究所研究员。

【注释】

(1)本文是2008年12月8日在台湾“中研院”历史语言研究所讲论会上的报告,先后得到洪金富和邢义田等先生提出意见和鼓励,谨此致谢。常建华先生曾邀请我参加“宋以后宗族形态的演进与社会变迁会议”,不克赴会,谨以此文略表歉意。

(2)柳立言,《宋代明州士人家族的形态》,《历史语言研究所集刊》81(2010),待刊,及《士人家族与地方主义》,《历史研究》2009年第6期。

(3)Robert M.Hartwell(郝若贝),“Demographic,Political and Social Transformations of China,750-1550”,Harvard Journal of Asiatic Studies,42.2(1982),pp.365-442.Robert Hymes(韩明士),Statesmen and Gentlemen:The Elite of Fuchou,Chiang-hsi in Northern and Southern Sung(Cambridge;New York:Cambridge University Press,1986),还有下文引用的Linda Walton(万安玲)和Hugh Clark(克拉克)等。

(4)张邦炜:《黄宽重〈宋代的家族与社会〉读后》,《历史研究》2007年第2期。

(5)丁鼎:《科举称谓“进士”的历史考察》,《烟台大学学报》1994年第3期。龚延明:《宋代登第进士之鉴别》,《文史》第41期,1996年。

(6)张希清:《南宋贡举登科人数考》,《古籍整理与研究》1990年第5期,第129—146页;《北宋贡举登科人数考》,《国学研究》1994年第2期,第393—426页。何忠礼的数字是:正奏名进士42390人,诸科15054人,特奏名33742人,合计91186人,《两宋登科人数考索》,载杭州大学历史系宋史研究室编:《宋史研究集刊》2,杭州:杭州大学,1988年,第163—201页。

(7)John W.Chaffee(贾志扬),Status,Family and Locale:An Analysis of Examination List from Sung China,论集刊行会编:《刘子健博士颂寿纪念宋史研究论集》,京都同朋社1989年版,第341—356页。

(8)张邦炜:《黄宽重〈宋代的家族与社会〉读后》,《历史研究》2007年第2期,第170—179页。黄宽重:《乡望与仕望——厚经营的张氏家族》,收入氏著《宋代的家族与社会》,台北:东大书局2006年版,第207、211页。

(9)此图表摘录自森田宪司,《〈成都氏族谱〉小考》,《东洋史研究》第36卷第3期,1978年,第101—127页。

(10)E.A.Kracke,Jr.Family vs.Merit in Chinese Civil Service Examinations under the Empire,Harvard Journal of Asiatic Studies,10.2(1947),pp.103-123.利用地方志进士数据证实此说的是周藤吉之《宋代官僚大土地所有》(东京:日本评论社,1950年)。后来贾志扬稍加修订,见John W.Chaffee,“Status,Family and Locale:An Analysis of Examination List from Sung China”。

(11)黄宽重:《乡望与仕望——厚经营的张氏家族》,第220—221页。

(12)脱脱:《宋史》卷一一五,北京:中华书局,1977年版,第2739页。

(13)张端义说:“本朝大儒皆出于世家”。接着所举例子,几乎只是两代为官而已。《贵耳集》上,第9—10页。王善军即以三代出仕为世家,见其《宋代世家初探》,《文史》1999年第3期,收入氏著,《宋代宗族和宗族制度研究》,石家庄:河北教育出版社2000年版。

(14)陶晋生:《北宋士族——家族·婚姻·生活》,台北:“中研院”历史语言研究所,2001年,第10—22页;王善军:《宋代世家大族:个案与综合之研究》,四川大学博士后学位论文,2003年,第102—111页。

(15)如真定曹氏,见王善军:《宋代世家大族》,第50—67页。王先生指出曹琮与曹利用的是连襟而非连姻,更正了《宋史》卷二五八曹琮小传所谓“与曹利用连姻”和我的错误,特此致谢。

(16)魏了翁:《鹤山先生大全文集》(四部丛刊初编)卷一〇三,第842页。

(17)王善军:《宋代世家初探》。

(18)苏轼:《眉州远景楼记》,《苏轼文集》,北京:中华书局1986年版,第352页;详见马斗成:《宋代眉山苏氏家族研究》北京:中国社会科学出版社,2005年版,第182—193页。

(19)陶晋生:《北宋士族》,第255页。

(20)费兖著,傅毓钤:《梁溪漫志》,太原:山西人民出版社,1986年,卷9,第112—113页。

(21)Thomas H.C.Lee(李弘祺),Book Review—Statesmen and Gentlemen:The Elite of Fu-chou,Chiang-hsi in Northern and Southern Sung”,Journal of the American Oriental Society,109.3(1989),pp.494-497.Joseph P.McDermott(周绍明),“Statesmen and Gentlemen:The Elite of Fu-chou,Chiang-hsi,in Northern and Southern Sung by Robert P.Hymes”,Harvard Journal of Asiatic Studies,51.1(1991),pp.333-357.包伟民:《精英们“地方化”了吗?》,《唐研究》第11卷2005年,第653—670页。周鑫:《韩明士:〈官宦与绅士:两宋江西抚州的精英〉》,《中国社会历史评论》2006年第7期,第411—420页。

(22)刘子健:《宋代考场弊端——兼论士风问题》,收入氏著《两宋史研究汇编》,台北:联经出版公司1987年版,第229—247页。原刊《庆祝李济先生七十岁论文集》,1965年。John W.Chaffee(贾志扬),The Thorny Gates of Learning in Sung China:A Social History of Examinations,Cambridge,New York:Cambridge University Press,1985),pp.95-115.中文译本名曰《宋代科举》台北:1995年。

(23)参见John W.Chaffee,The Thorny Gates of Learning in Sung China:A Social History of Examinations,pp.142-156.

(24)王水照:《嘉祐二年贡举事件的文学史意义》,《王水照自选集》,上海:上海教育出版社2000年版,第198—243页。

(25)朱彧:《萍州可谈》(文渊阁四库全书)卷一,第18页。

(26)王庭珪:《卢溪文集》(文渊阁四库全书)卷四七,第2页。详见林岩《北宋科举考试与文学》,上海:上海古籍出版社2006年版,第230—257页。

(27)李华瑞:《王安石变法研究史》,北京:人民出版社2004年版,第6—29页;刘成国:《荆公新学研究》,上海:上海古籍出版社,2006年版,第156—171页。

(28)真德秀:《劝学文》,《西山先生真文忠公文集》(四部丛刊初编)卷四〇,第603—604页。

(29)罗浚:《宝庆四明志》(宋元地方志丛书)卷一〇,第5197页。

(30)程民生:《论宋代科举户籍制》,《文史哲》2002年第6期。

(31)万如石:《通直郎张潜行状》,陈柏泉编:《江西出土墓志选编》,南昌:江西教育出版社1991年版,第87页。详见黄宽重《乡望与仕望——厚经营的张氏家族》,第211页。

(32)林岩:《北宋科举考试与文学》,第42—44、50—54页。

(33)马端临:《文献通考》(国学基本丛书)卷三一,第296页。参考祖慧《两宋“上舍释竭”考述》,《文史》2007年第4期。

(34)据最近的研究,科举取士与太学三舍法取士是同时并行的,至少省试和殿试并没有停止。见林岩《北宋科举考试与文学》,第221—228页;祖慧《两宋“上舍释竭”考述》。

(35)John W.Chaffee,The Thorny Gates of Learning in Sung China:A Social History of Examinations,pp.153-156.

(36)荒木敏一:《宋代科举制度研究》,京都:东洋史研究会,1969年,第18—48页。

(37)方回:《桐江集》(续修四库全书)卷八,第50—51页。吕午:《左史家传》,《左史谏草》(文渊阁四库全书),第1页。详见朱开宇《科举社会、地域秩序与宗族发展——宋明间的徽州,1100—1644》,台湾大学出版委员会,2004年,第89—90页。《诗经》与科举之关系,见陈晓兰《南宋四明地区教育和学术研究》,南京:凤凰出版社2008年版,第222—266页。

(38)李弘祺:《宋代的举人》,国际宋史研讨会秘书处编:《国际宋史研讨会论文集》(台北:“中国文化大学”史学研究所、史学系,1988年版,第309页。

(39)魏泰:《东轩笔录》卷六,北京:中华书局,1983年版,第71页。

(40)脱脱:《宋史》卷三九四,第12033页。与学生的对立,见叶绍翁,《四朝闻见录》戊集,中华书局1989年版,第192—195页。

(41)宋代教育难脱政治和学派的利益纷争,有兴趣研究者,可从三本旧书入手:王建秋的《宋代太学与太学生》,台北:中国学术著作奖助委员会,1965年版;刘伯骥:《宋代政教史》下册,台湾中华书局,1971年版;袁征:《宋代教育》,广州:广东高等教育出版社,1991年版。

(42)陈晓兰:《南宋四明地区教育和学术研究》,第29—34页。

(43)田浩(Hoyt C.Tillman):《朱熹的思维世界》,台北:允晨文化公司2008年版,第452页。Hoyt C.Tillman,Confucian Discourse and Chu Hsi's Ascendancy,University of Hawaii Press,1992.他说:“Literati by the hundreds flocked to Lü Tsuch'ien's academy,especially after he served as chief examiner for the1172 examination and passed a large number of Taohsüeh men.”(p.252)

(44)杨寄林:《试论两宋进士前三名遴选中的异常现象》,《史学月刊》2003年第9期。

(45)冈元司:《南宋期科举の试官をめぐる地域性——浙东出身者の位置づけを中心に——》,宋代史研究会编:《宋代社会のネットワーク》,东京:汲古书院1998年版,第233—273页。王善军也举出一些因为姻亲是考官而高中的例子,见《宋代世家大族》,第21、44—45页。

(46)张希清:《论宋代科举中的特奏名》,邓广铭、漆侠等主编:《宋史研究论文集》,石家庄:河北教育出版社1987年版,第77—93页;《南宋贡举登科人数考》及《北宋贡举登科人数考》;穆朝庆:《论宋代的“恩科”制度》,《中州学刊》1991年第5期,第113—128页。

(47)近藤一成:《宋代科举社会的形成:以明州庆元府为例》,《厦门大学学报》2005年第6期。

(48)陈淳:《北溪大全集》(文渊阁四库全书)卷一五,第12—13页。

(49)梁庚尧:《宋元书院与科举》,中国史学会编,《第一回中国史学国际会议研究报告集:中国の历史世界——统合のシステムと多元的发展》,东京:东京都立大学出版会2002年版,第649—689页。

(50)近藤一成:《宋代科举社会的形成:以明州庆元府为例》。楼昉的论策之学,详见陈晓兰《南宋四明地区教育和学术研究》。

(51)祝尚书:《“举子事业”与“君子事业”——论宋代科举考试与文学发展的关系》,《厦门大学学报》2004年第4期。

(52)何炳棣:《家世与父教》,氏著:《读史阅世六十年》,台北:允晨文化公司2004年版,第1—29页。

(53)张彬村:《唐代的陪门财》,《燕京学报》新14(2003),第19—40页。

(54)陶晋生:《北宋几个家族间的婚姻关系》,“中研院”第二届国际汉学会议论文集编辑委员会编:《中研院第二届国际汉学会议论文集》,台湾“中研院”,1989年,第933—943页。详见氏著《北宋士族》,第101—135页;王善军:《宋代世家大族》,第14—17页。

(55)Linda A.Walton(万安玲),“Kinship,Marriage,and Status in Song China:A Study of the Lou Lineage of Ningbo,c.1050-1250,”Journal of Asian History,18(1984),pp.35-77,in particular pp.62-64.陈家秀:《宋代眉州士大夫的婚姻关系》,第二届宋史学术研讨会秘书处编,《第二届宋史学术研讨会论文集》,台湾中国文化大学史学研究所史学系,1996年,第96—125页。Beverly Bossler,Powerful Relations:Kinship,Status,and the State in Sung China(960—1279),Cambridge,MA:Harvard University Press,1998,pp.78-94.简杏如:《宋代莆田方氏家族的婚姻》,《台大历史学报》24(1999),第257—286页。何晋勋:《宋代鄱阳湖周边士族的居、葬地与婚姻网络》,《台大历史学报》1999年第24期,第287—328页,这是目前最翔实的一篇。陶晋生:《北宋士族》,第101—135页。Hugh R.Clark(克拉克),Portrait of a Community:Society,Culture,and the Structures of Kinship in the Mulan River Valley(Fujian)from the Late Tang through the Song,Hong Kong:The Chinese University Press,2007,pp.123-167.包伟民:《精英们“地方化”了吗?》,第660—661页也论及明州士人家族的婚姻不乏外地婚。

(56)Linda A.Walton(万安玲),“Kinship,Marriage,and Status in Song China:A Study of the Lou Lineage of Ningbo,c.1050-1250,”p.68:“the evidence does not indicate a clear pattern of intermarriage with regard to jinshi status.The only generalization that can be made is that during the late Northern Sung,as members of lineages from the Southeast began to take jinshi degrees in increasing numbers,they also began to establish marriage ties with each other in a conscious fashion....and by the Southern Sung,jinshi degrees had become a significant measure of status in the local elite society of southeastern China.This represented a shift from the Northern Sung,when wealth and hereditary local status appeared to be more significant than examination degrees.”笔者所以大段引用,是因为她虽然也是郝若贝的学生,但说法跟韩明士几乎相反,韩以为北宋重官位而南宋重财富和地方名望等。

(57)李如钧:《官学打官司:南宋州县学田诉讼程序之探讨》,《传承与创新:九至十四世纪中国史青年学者研讨会》,台北:“中研院”历史语言研究所2008年,第125—139页。

(58)宋代女性的外事,详见邓小南《“内外”之际与“秩序”格局:宋代妇女》,杜芳琴、王政主编:《中国历史中的妇女与性别》,天津:天津人民出版社2004年版,第254—304页。这是一篇极能发人深省的论文。

(59)张元幹:《宣政间名贤题》,《芦川归来集》(文渊阁四库全书)卷十,第23页,详见王善军《宋代世家大族》,第30、141—144页。

(60)戴仁柱:《评论:黄宽重〈科举、经济与家族兴替:以宋代德兴张氏家族为例〉》,《第二届宋史学术研讨会论文集》,第146页。

(61)柳立言:《子女可否告母?——传统“不因人而异其法”的观念在宋代的局部实现》,《台大法学论丛》30.6(2001),第29—93页。

(62)Robert M.Hartwell(郝若贝),Demographic,Political and Social Transformations of China,750—1550,p.417.

(63)Lee,Thomas H.C.(李弘祺),Book Review.

(64)Hugh Clark(克拉克),Portrait of a Community,p.305:“marriage united families—and by extension their larger kin groups...,a pattern that is not restricted to the local marriages between valley kin groups but extends as well to the links formed beyond the valley and right up to the capital.”

(65)John W.Chaffee(贾志扬),Status,Family and Locale:An Analysis of Examination List from Sung China”。他指出科举进士大抵在26至30岁间大都失去父亲,在40至50岁之间失去双亲,本人则在50至60岁之间死去,儿子约26至30岁。中崅敏亦有统计,以《宝祐登科录》为例,祖及父俱在者只有十人,父母俱在者131人,父或母不在者133人,父母俱亡者208人,见中崅敏《宋进士登科题名录と同年小录》,《汲古》26(1994),第33—46页;27(1995),第58—61页。

(66)祭祖似乎是苏氏族人唯一的共同活动了,后来也没有切实举行。详见马斗成《宋代眉山苏氏家族研究》,第228—244页。

(67)详见柳立言《宋代明州家族之形态》,又参考赵华富《从徽州宗族数据看宗族的基本特征》,氏著《徽州宗族研究》,合肥:安徽大学出版社2004年版,第600—614页。

(68)近藤一成:《宋代の修谱と国政—青木报告によせて》,井上徹、远藤隆俊编:《宋一明宗族の研究》,东京:汲古书院2005年版,第299—312页。参见程民生《论宋代科举户籍制》,可知族谱与科举冒贯无多大关系,甚至是用来核对是否冒贯的证据。