病闲杂记

序

《病闲杂记》系大哥今夏在会宁养病期间写成的一个小集子。那时大约四五天,他便会写出一篇,压在枕下,我吃晚饭前便抽出来看。不过其时我正全力应付高考,精力不敢稍有偏移,也就很难形成系统的想法了。今日一总细细看过,思绪也能归拢了。

这是一篇独特的心境记录。独特就独特在自开篇至终伴有一股浓浓的雨味,越把玩凉意越浓。是的,只有如大哥走着这般曲折的路,方有他这些浸着风雨味的文字。这部集子也体现出大哥在思想认识上新的发展。这些认识,需我多行几段路,方可体味得个中滋味。

最后,我衷心祈望这部集子永远没有它的续集!

王拙

1993年8月25日

闲居杂记

在患病住院时,我翻读了巴金的《随想录》五集。那些短则千字,长则五六千字的随感、杂谈,使我很生感慨。内容姑且不提,单就写作精神,八十有余的高龄老人,时有疾病住院治疗,且应酬繁多,尚能日写数百字,孜孜不息,终成精品,便自叹之。我今患病在身,但年尚轻,倘亦能日成百字,虽孤陋寡闻,聊以醒己自娱耳。

昨日写信给北京的一位学友,很生出一些怀旧之情。我所读的北京广播学院,有工科、文科、艺术类和外语系等,如同精致玲珑的校园,“麻雀虽小,五脏俱全”。我读新闻系,于是四年后到了兰州的一个新闻管理单位担任科员,以至于现在的医药费有了着落。想到这点,也就看满天浮云,无所挂虑了。读郁达夫《还乡记》言:经济与爱情是不两立的。郁前辈脚踩五元钱,就再羞于抬头望一戴白色运动软帽的女中学生。我想说的是,经济与事业、理想、幻想,亦是不两立的。我这番生病,一则医生耽误,二则是公费治疗,医生手头就很大方。前后一万多元,要我个人负担,怕真要见腚了。这样想着,大学时的一点抱负就所剩无几了。“我只能咬着冷冷的牙,报以两声长啸”。在校园里,在宿舍里,几杯啤酒落肚,我亦同大家引吭高歌,却从未体会到长啸的滋味,如今真正地“才下眉头,却上心头”。

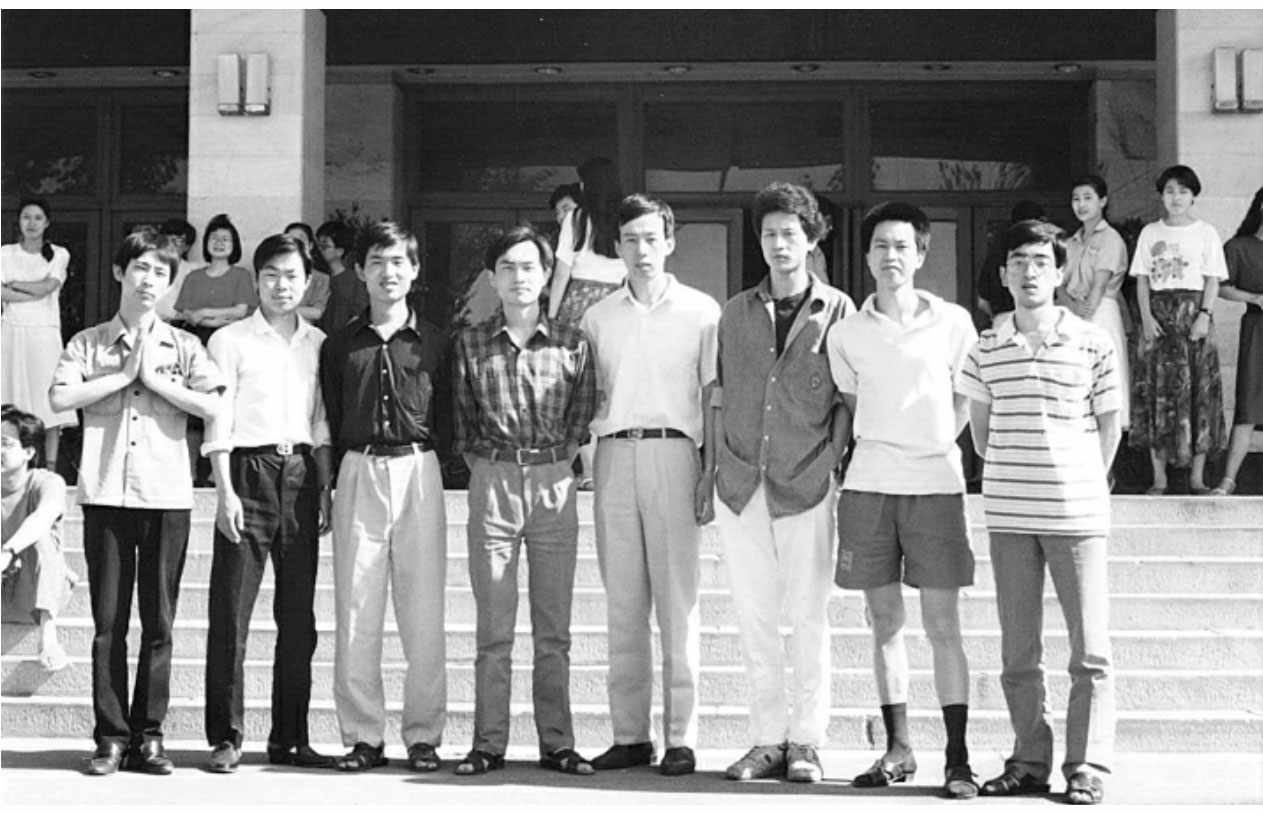

大学毕业时,214寝室室友与班主任刘庆东(右4)合影

没有了抱负,便忆起另外一些事。我昨天写信去的这位仁兄,是我同宿舍的。这位仁兄很看重锻炼。他刚到学院第一天早晨,天蒙蒙亮就奔下楼去操场跑步。刚下楼就绊了一下,摔了个彻底,但这并未打击他锻炼的热心。他的身体也不显结实,如我一般单薄,到校不久他就感冒了一次,十分吓人。也许正因如此,他更注重锻炼。他的特长是长跑,据他讲小时他老爹每天早早地揪他起来一起晨跑。这位仁兄还很爱踢足球。足球是广播学院的第一大球。一年一度的“广院杯”男子足球联赛和“月光杯”女子足球联赛是以系为单位的,火药味很浓。新闻系以前是大系,蝉联几届冠军,很风光。到我们八七级,还是衰败了。仁兄自然承担不了中兴之责。但一有空,特别是下午上完课距离吃晚饭只有半个多小时,大多数同学就无心去操场弄一身臭汗,他却总是换了背心裤头招呼人去踢球。应者寥寥,乃曰:“踢球又不是请客吃饭,不去算逑了!”颠颠地抱球奔出宿舍门去。昨日写信,引用了他说的那句“算逑了”的口头禅。此刻默想,黯然神伤。时过境迁,昔日校园依旧,不见伙伴神采;旧时话语尚记,已是天涯海角。

关于令人神往的口头禅,还有这样几句:“故乡一千里,广院只四年。一声你大爷,双泪落君前。”这几句,是关于同舍的又一位仁兄的记忆了,以后再说。

1993年6月22日,养病会宁家中

人生舞台

这人生譬若舞台,人便只有两大类了:观众与演员。看似简单,却有许多细处。观众看戏久了,便会有一些耐不住性儿,粉墨登场,成了演员;演戏演得久了,总有一些退至幕后,耐下了性儿,又坐到观众席上,看别人手舞足蹈。细分就又很多:政治家如同导演,指手画脚,发号施令,以规划为己任。还有这编剧,就比做哲学家、科学家如何?他们从人文和自然两大方面着手,构想着剧情,推动着戏剧的发展。历史学家好似场记,记录下来供导演剪辑节目时参阅。

说到具体意义上的表演,我记得的,事实上也就是这样两次:1983年夏天,我考入靖远师范学校学习。一年级的上半学期,学校举行大型的舞蹈表演比赛。每个班级,都要排练一个节目。那天全班集合到了礼堂,挑选6男6女。班上女生只有10人,没有太多的挑选余地。我能入选那6位男生之列,只是身高符合老师的要求,以和女生相称。我们排练的节目是《春天在哪里》,那是适合于幼儿园大班或小学一、二年级学生来跳的一种活泼可爱的舞蹈。我们很认真地练习。我记得在宿舍里,我们几个还互相演练。那次好像得了个二等奖,奖状就贴在教室黑板的上方。上课时我很少注意它,也很难联想到这一文艺事件里曾有过我的身影。四年后,我莽里莽撞地跨进北京广播学院的校门。新学期的元旦之夜,班上联欢,我和同寝室的包军昊代表我们214宿舍演了一出双簧。这是老包演出前一个小时临时导演的。我那时穿的羽绒服袖子从肩膀处是用拉链连接的,可以取下来。老包在我的身后用他的两手套了我的袖子做动作,我就发声或做出相应的表情。毕竟是同学娱乐,不拘一格,大伙很笑了一阵。主持人杨继红还发给我们俩一个印有校名的钥匙链作为最精彩节目的纪念。这是我的第二次“演出”。这两次在舞台上,我都很尽心,也很愉快,而且没有演“砸”。特别是像后一次那样,根本没有表演的意思,只是在同大家一起取笑、逗乐。这样的舞台经历真的很好。

1993年6月24日至26日,病闲会宁

大学新年联欢

早岁

因了生病的缘故,睡眠不是很好。因为近一年时间的病闲,对眼前及未来的事就很少挂念,每浮于脑海的,总归是以前的经历。回忆是衰老的表现。这次的生病,在我很有沧桑之感,心神交瘁,心里很老了一些。夜里熄了灯,不能马上入睡,思想就四下奔涌起来。

大概是四五岁时,一段时间里母亲带着姐姐去新疆访亲去了,做民办教师的父亲就每天带了我到大队办的小学校。我们的生产大队叫北坪大队,但大队部不在北坪村而在张湾村。那时候的村叫生产小队,北坪大队共有6个生产小队。这六个小队的孩子都在张湾小学读书。从我家住的官湾村绕过一道山梁,走二三里的路,就到了小学校。小学的校长姓冯,有个年龄与我同岁的女孩。父亲找出一个篮球来,上课后,空寂的操场上,我们俩就抱着硕大的皮球玩。

这个女孩名叫“淑名”。确切地讲,我至今不知道她的名字应该是哪两个字,但这个读音却深嵌在我脑海。那是因为众多孩子在我耳畔反复喊叫的结果。我们小时候,男孩和女孩是授受不亲的。两个无知小孩子在一起玩的结果,是那位叫淑名”的女孩被一些爱起哄的孩子封”为我的媳妇。于是在我上到三年级以后渐渐明白事理时,他们仍当着我的面喊:“淑名,淑名。”这使我感到莫名的耻辱,似乎比骂娘还令人难以接受。在孩子们的规则里,这里面包含了好色、隐私、羞丑等等含义,是一种人格的伤害。淑名”这两个字,事实上已脱离了这个女孩子本身,成了“政敌”对付我的“紧箍咒”。甚至在语文课上讲到“书名号”时,就会有人窃窃地笑,我便抬不起头来。这种窘境直至小学毕业我随父亲到县城读初中才摆脱。“淑名”本人,似乎没有我的这番感受。她的性子小时很泼辣,好像也有人试着在她面前喊我的名字,被她追打怒骂后不敢再有所犯。我们两家大人之间的关系很好。我上师范时的一个暑假里,她来我家帮着拔麦子,我仍是决计不能相跟着她一起去地里的。她在我家里待了好几天,我未曾与她讲过一句话。我有时去她所在的张湾村,母亲让我去她家传言代话,我都会皱眉沉脸地推辞掉。这段往事,我没有跟父母谈起过,他们一定没有察觉到这一层秘密。唉,我们真是粗放作物。何况,小男、小女,几同小猫、小狗,那般心思,谁人知道个究竟?也懒得揣摩。

我这样的一段经历和感觉,别人也有相似的吗?“淑名”应当早做他人妻了,我的家乡人们结婚是很早的。

1993年6月28日,会宁

病闲杂记

炙热的正午,这黄土高原上小县城里时有轻风吹起阵阵干热的尘土,路上行人皆面灰。从兰州出院后到这县城的家中休养,已是一个月差五天的光景。我大概只上过两次街,都是为去寄信的缘故。父亲总是劝我出去走走,我终不能施行。七年前,我同样为疾病所累,蛰居家中时,每每于清晨或黄昏漫步于孤寂的田野渠畔或登上了东边的山,望了那小小的城镇,嗟叹自己的不幸。一番折腾,从京城的大学毕了业。但终究为病痛所累,延误了我诸般热切的打算。因此羞于再到那渠畔山头,面对曾经栽倒的地方。真是前后八个年头,却是一般光景。呜呼。

至于不能走出去的原因,还得加上一条:我总觉自己是局外人。不知局外人与果戈理的“多余人”有无相似之处。我总不能在心灵里与周围广大的众生融为一体,相濡以沫,近似于那无聊的看客。于是光阴似水般流逝,卷携走了我蜃楼梦幻,徒留夜郎情怀。空对一弯残月,嗟叹不已。我倘能实际地去实行力所能及的计划,应该有小成功。我该订个心底的五年计划,但愿五年后我再提笔时,不至于老调重弹。那样,恐我自家也腻味自家了。

订计划的事在我上中学时常常实行,效果不佳,聊胜于无。在大学时同寝室的一位,在七位室友中排行第二的,是个瘦长的高个子。依然每每订了详尽的作息计划,贴于上铺的木板床底下,使他仰头即见。但他仰头时多半沉睡。拟晨6:30起床,总归推迟乃至到了中午吃饭时分施行。老二在大学潇洒走一回。他有着天然的卷发,面目俊秀,为闺中青睐之情种。入学三个多月便是元旦晚会。晚会前夕,老二接一香笺,其中颇多羡慕之词,谓他有费翔之风。时费小生正风靡大陆。伊(写信者)每于操场边望老二之风采,情不能禁。最后写道,若老二在元旦晚会上歌一曲《请跟我来》,伊便会显身于他的面前。老二纵有情心尚无情胆。关键是他难以推测出伊为何人,恐届时非情之所属之人,反而难堪。犹豫再三,将香笺展示于众兄弟面前(罪过,罪过)。众人纷纷出谋划策,苦心孤诣排出可疑对象。推断再三,仍难断定。决议:届时老二仍需唱他的《请跟我来》,管她是谁。东风吹,战鼓擂,当今世界谁怕谁?一次见面,岂能终生相伴?晚会气氛正酣,我们便吆喝老二献歌。一定是我们喜形于色,迫不及待地点唱《请跟我来》这首歌的缘故,淑女芳心猜疑,始终没有迈步“陷阱”。到了毕业前夕,此事无奈被列为本寝室几大“悬案”之一。老二亦不无遗憾。

老二棋牌皆精。初学麻将,出牌极慢,被叱曰“面瓜”(北京话笨蛋意)。未及三日,几位教他牌法的“师父”皆被他叱为“面瓜”。那位写信的姑娘,我不会再知道她是谁了,可你为何要迟疑呢?你现在觉得上次的迟疑或者是对的?历史没有如果,人生亦无如果。如果我五年后再言如果,“面瓜”不如。

1993年7月2日

有时孤独

有时孤独

忧愁潮头般拍打心堤

万千头绪涌来退去

伤感

总归能留住

有时孤独

泪水在心底暗流

怎敢在黑夜闭上双目

凄凉的风

啸叫着几乎将这颗飘摇的心携走

有时孤独

想着捂了耳朵

阻住邻壁孩童的欢叫

有时孤独

摘了树上那青涩的果儿

细品慢嚼

1993年7月8日晨起,莫名孤独旧病复发

少 女

且说当年

执红牙象板

歌晓风残月

不比如今

用短裙迷惑了城市的眼睛

我在乡间的茅屋

竟还吟出这样的诗行

你端碗凉水进来

嵌在汗脏脸面的亮眸

一下将我的思路噎住

你的父亲

将长长的烟管在鞋帮上磕打

“明年十八……明年出嫁”

黏滞的语句随了浓重的白烟柱

从鼻孔喷出

随意地挥挥手

赶飞了进屋觅食的几只灰雀

我再不敢久留

为了闪避那对明亮眸子

只好匆匆溜走

1993年7月8日孤独后的惶恐,病闲者的神经过敏症

给 你

给你

这颗心

因着一见你

它拼命地想蹦出胸膛

给你

这颗心

要是不见你

它又搅动我寸寸柔肠

给你

这颗心

将我的生命托付了去

不收一点抵当

给你

这颗心

你做的梦儿

能和我一样

给你

你能收取?

1993年7月9日16∶25,胡谄几句,心要给了,人还能活吗?唉,我这般年纪,不该写这些。不该。

来 信

前几日忽然收到刘家泉的信,夜里我就很难入睡,思绪翻滚得厉害。

记不太清楚,似乎是大学二年级,班上来了一个圆圆脸、胖乎乎的学生听课,这便是刘家泉。他高考未中,顶了县广播站的名额进修学习。他是江苏溧水人,原来有个名字叫刘水根,于是也有同学喊他水根的。家泉与我们的关系很融洽,虽然他不是一直跟着我们上课,他有他自己的课表。他是想着考研究生来改变自己的处境的,最终还是没有考取。假期他多半联系些活儿去干,像给拍电视的剧组跑腿之类。我们毕业后,他来信说他谋到了一份在学校管理公寓的差。这次来信,他说终于在中国石油电视协会落了脚,名片上印的是“发展研究部副主任”字样。信上他写道:没有八七新闻(我们班)的同学,就没有他闯荡京城这么多年的信心。我们给予他的我们并没意识到,他这么一说,我体会到自尊心对一个人来说真很重要。

拨动我心弦的,不是家泉的在京落脚,我的同班同学留京工作的有十多个。家泉的成功,实在是令我触动。每个人的成功,从表象看差别是再大不过的。比如说一个人的成为总统,与另一个人的成为科长可能有相似的成功感;而一个人成功地发明了一件科技物品,与另一个人成功地去牌桌上做了个“双大和”时的兴奋之情也能大抵相当等等。换个说法,每个人看待成功是不一样的。家泉在那样的境地里,没有任何经济上的支柱,游荡几年,终于谋个差事,他应该有成功感。我所羡的,也在于此。

1993年7月9日,会宁

雨天偶忆

连着两天,淅淅沥沥地落雨,直如秋季一般,使人出不得门去。母亲说:我担心的是两件事。一是边上那间柴房会不会塌掉,再就是刚买来的苦豆子(香料)恐怕要霉了。我听了,便说了个书上看来的事儿:一位老婆婆有两个儿子,大儿晒盐,小儿卖伞。天晴时,老人发愁小儿的伞卖不出去,天雨时她又担心大儿的盐没法晒。如此愁苦,人也老得快些。有人便与她说,天晴时,只想大儿的盐肯定晒得好,下雨了就只想着小儿的生意红火。老婆婆如此照办,竟然成天地乐乐呵呵,身子骨儿也就硬朗多了。听后父亲接言说,这就是说人要乐观地去看待问题。这样的下雨,在我童年的记忆,多半是很快活的。

我的小时,关于下雨天,有好几首歌谣。曰:下雨天,睡觉天。下雨时,不出去劳作。为农活而辛苦多日的人们,在凉快的雨天时美美地睡上大半天,实为惬意之举。又曰:下雨天,打牌天。我们农村的孩童,自然不会打麻将牌的,最热衷的是用扑克牌打升级,又叫打对家。两人一组一级一级地往上打,乐此不疲。在我们幼时贫乏的文化生活里,这是锻炼合作、机智、竞争的最好方式。平日里,只要是会跑动了的孩童,都会承担一些家务活。唯有雨天,一律放假。方能三五地聚在了一起,任凭屋外风吹雨打,此间只闻打牌声。除升级外,还有一种扑克的玩法,记忆很深。这种玩法叫“交朋友”,六个人玩。起完牌后开始叫牌。根据手里的牌你可以叫红心50,他可以竞叫草花60。如此竞叫,无人再争,最后一人便作为主打的一方。以100分为满分,你叫了方块70,若对方抓了30分即平,超过30分即胜。主叫人要选择他的两个盟友。如说大、小王,那分别拿大、小王的二人就是他的同盟者,暗中合作。有时打了半天,还猜不出哪三个人是一组的。当然,有时是两个人对四个人的,就是说一个人同时拿了大、小王。这种打法,我现在觉得叫牌的方法类似于桥牌的打法,只是简单多了。这种打法是一位年龄较大的堂兄传授给我们的。同时附加了处罚的条件,赢方要在输方的额头上弹“磕儿”,即拇指与食指配合弹在额上,很是疼痛。大抵是年龄大点儿的哈哈笑着在年龄小点的额上弹出青紫的印儿,年龄小点的龇牙咧嘴暗吸冷气后又急急忙忙地争着玩下一盘。因为人多牌少,通常只有一副扑克来玩。

下雨天的歌谣,还有“下雨天,留客天”的说法。下了雨,有客人来,品茶闲谈,如今想来是很闲适的事儿。我幼时不喜谈,得空就静静地读小说。特别是有本难得的小说读就快乐似神仙。

往事不堪回首。现在多半的日子,听满院子里沙沙的雨声,心中便升腾起莫名的激情。淅沥的雨天,我总要感慨万千。有时怕这脆弱的心承受不了太多的怨叹,主动地躲进房去。真的,我说不好这一种心情,似乎雨天与我,暗暗映衬着一种入世态度。总不能深入,但却情意无穷,犹如细雨绵绵。

1993年7月24日14:28~15:23,会宁

吃

“吃吃吃吃……”父亲挥动着手盛情地说着。“吃吃吃吃……”小弟低头忙声附和。只是那声音的节奏与父亲的话如此搭配,使人听出异样的感觉。果然,小弟的脸上禁不住露出揶揄的笑。父亲也察觉出了,笑着承认:立宏在笑话我说“吃”了。

每逢家中来人,不分老幼贫富,父亲必招呼吃饭,或者吃馍,夏天便是吃瓜了。父亲的殷勤与那接连不断、盛情难却的“吃”字,给我们很深刻的印象。“陇中苦甲天下”,会宁的贫苦毋庸讳言。我的幼时在乡下度过,老幼见面的问候语便是“吃了没有”,如同“Good mooning”或“How are you”一般。“民以食为天”,足见人们对“吃”的关注。父亲土生土长,诸般艰辛自然知晓。及至工作到了县城,生活已安定充裕,仍不忘频频挥手,连声说“吃”,习惯使然?听说国外朋友上街打牙祭,也是各掏各钱,叫做AA制。这在我们简直想都不曾想的,谈何实行?再说,父亲的让吃也是符合来客之需求。来客不分亲疏男女老幼,虽则多兼有别种事由,吃顿饭也在安排之中。因为这大抵可从来客的时间安排上看出,恰巧地赶上饭口,也就恭敬不如从命了。共进午饭或晚饭虽说顺理成章,只是给母亲出了不小的难题,临时地考虑饭食的数量与质量的变化。

不过最近这段时间,我觉得已有所改变。县城居住的人很少留下吃饭了。就是乡间来的,有些也是去街上吃过饭后再来。不可否认的是,生活好一点了,观念也就跟着变动。父亲说“吃”,也只是礼节性地招呼一下而已。

1993年8月2日,会宁

闲 说

读了夏丏尊《平屋杂记》之“长闲”文,所引《陶书》句“勤靡余劳心有常闲”与吾心有戚戚焉。我之幼时,便知“四体不勤,五谷不分”乃恶事也。这话是针对孔老先生说的,属阶级的高度。如今想来,孔二先生为了他的一些想法以及糊口的缘由,“急急如丧家之犬”,算不得闲人或懒人。至于他能否识得五谷,也没什么可挑剔的。术业有专攻”,只识五谷不识礼义,亦非全人。

扪心自问,我不完全属“四体不勤,五谷不分”类。自小喜读书,自然懒得去劳作,甚而有蹲茅厕内读书逾半小时之多时。至于今,为文弱书生。五谷类,虽识不多,食为天之训却牢记心中。每于训导弟时曰:一个人想象在无一丝半点的依靠,譬如金钱、职业、亲戚朋友等等,尚有足够勇气生活下去,是为成熟之人。眼前的我,为恶疾所困,难能劳作,坐吃五谷,心中常有“四体不勤,五谷不分”之疚。古人云:三十而立。自己眼睁睁离三十不远,未立先仆,惭愧二字都羞于启齿了。无奈只有勉励自己能不时地写点东西,倘能为后人留下一点点一个普通人的心迹,博得些许共鸣,不亦乐乎?况且文字之劳,绞尽脑汁比之拔麦锄草,个中辛苦并无逊色。每日写两三百字,心情就开朗许多。静静地休息,不看书,不写字,反而心事纷纭,天翻地覆,夜不成寐,苦煞人也。适度的紧张有益健康,也为着能多写点看得过眼的文字,我也要“勤靡余劳”。

1993年8月7日,会宁

鸡毛蒜皮

板桥先生云:聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难。放一著,退一步,当下心安,非图后来福报也。大学时,同舍有人于壁上贴板桥先生“难得糊涂”笔墨印迹。众人嬉笑,每每于一些事上,同声叹息:糊涂不起来呀!其实糊涂不起来的,也多为鸡毛蒜皮之事。

鸡毛蒜皮,每于提及,大抵人皆带不屑之神情。然吾等凡夫俗子、芸芸众生总归时时牵挂、夜不寐者也就是些鸡毛蒜皮之事。大学时同寝室的七位学子,来自七个省份,各自习性失之千里。那个十平方米的空间里,四年内飞扬着何其多的鸡毛蒜皮。及至分手道珍重,我的心中充满了惆怅,依恋。如今时时提笔,总要点及。心中不免这样咏叹:哦,鸡毛蒜皮,你真是个奇迹。我用心中的歌,把你感激。啊,我亲爱的同学,你们可有和我一样的心意?鸡毛蒜皮,谱写着生活进行曲。

生活中不要那些鸡毛蒜皮行吗?大红公鸡仰脖长鸣,华冠艳羽,如果光了身子,实在让人不敢恭维。应该说,在人类不能光着身子漫游之时,鸡们的裸体也不会太受欢迎。蒜皮则是一种包装,一种遮掩。生活亦然,时时处处尽皆锋芒辛辣,就太使人生畏了。看来生活中还是有鸡毛蒜皮的好。即使你认为不好,也不能不正视它。

1993年8月10日,会宁

惊 喜

人生中大快事之一者,为惊喜耳。

古往今来,中举一事,于个人真是天大的喜事。范进中举,欣喜成狂。这个故事被用来说明科举制度所造成的不幸。但对经历过高考的大多数人而言,深为理解。大凡想做点什么,又无别的路径,便一门心思放在这考学上。倘成功了,个中欢欣难以言喻。此时喜不自禁,虽有狂癫之举,也在情理之中。失败是成功之母,成功也能推动成功。成功了,姑且狂喜一番。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。能狂喜者,心灵永远年轻。

惊喜者,是因着意想不到的喜悦,愈意想不到,愈惊且喜。1987年的7月,参加完高考,自觉考得不是十分顺手,所以并未真正轻松,很是忐忑。在填报志愿时,因为一心想上北京高校的新闻系,就斗胆填报了在甘肃只招两名的北京广播学院新闻系。当时并不存一分的幻想。8月16日的下午,有人敲门。少顷,大弟手挥一信封大呼:北京广播学院!我当时的心情难以描述,手握通知喜欲狂。一个健步奔进堂房,报与父亲知晓,全然不顾当时还有几位客人正与父亲谈话,非狂为何?这一惊喜为我的读书生涯画上了一个自感最为圆满的句号,以后的路我总会借此而行。

今年7月,小弟又参加高考,我苦心焦虑,唯恐出漏,恨不能代他作答。小弟的高考,于家庭言,与我的高考已大不相同。我之考中,如雪中送炭;小弟得中,为锦上添花。但我素来看重小弟,一心想着他去高等学府深造。如果不中,固然他仍可成才,但总觉是一大憾事。孰料考毕估分,因为保守谨慎的缘故,只估了403~409分。估完分我俩相视无语,神情黯然。次日小弟与同学重估了一次为415分,大家都情绪低沉,报志愿时也就草率,想着只要能走个学校就行。好在父亲考虑全面,又重新订正了一下所报院校。过后,小弟又悄悄告我他的作文答得有点跑题,此事无异于晴天霹雳,我们真正绝望了。我那几天心情极坏,总想着发脾气。因为觉得没有希望,也没给去登分数的人说小弟的考号。7月26日下午,教委的李明隔着我家院子的墙喊小弟的名字。他先说:立宏,这次没有考上。我便走出门去,问考了多少分,因为这已在意料之中。谁知他又接着说:考上了,424分。小弟、母亲、大弟和我连声诘问:不对吧?真的吗?谁打来的电话?抄错分了吧?问得李明不知该怎么回答才好。这真正令人惊大于喜了,因为这个分数已上了本科线。如果作文答好了,还可相信,如今……这怎么可能呢?大家的确惊喜了一下。母亲夜不成寐,第二天找草珊瑚含片服用了。后来分数通知来了。再后来,也就是昨天,小弟拿到了西北师范大学的录取通知书,他被录到了外语系的英语专业。我们只是高兴了一下。

1993年8月13日,会宁

谈点生活

铺开稿纸,时有发呆之时,不知写些什么。提笔苦涩之故,无非是缺乏生活。自己每于痛伤之后,极力忘却,并不忆及那细微的痕迹。忘却,是我目前唯一可做的事。多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。已经立秋时分,今日又淅沥地下了一天雨,清冷不堪。在屋檐下的水泥台阶上踱来踱去,返身入屋,铺纸提笔,该说些什么呢?

去年十月最末的一天,我住进了陆军总院17病区二楼的一间三人病房。我是5床。及至12月10号我转院,先后一起住的有6个人。一位是天水物资局已退休的司机老刘师傅。他不怎么讲话,脾气很犟。刘师傅一天也闲不住,老到外面去转悠。起初入院,我还比较精神,跟着他一起在湖畔散步,后来就不再出去了。刘师傅不识字,儿子给他买了个小半导体听豫剧,因为他老家是河南的。一次,我问他这辈子开车可出过人命,他淡淡一笑:司机一辈子怎么会不出点事?于是讲了他的一次经历:

一次,他开着卡车在陇南山区的公路上走,半途有人拦车,要他捎带着赶段路。那人身上背着一捆绳子,一看就是附近的山民。他拒绝了,因为那段路很不好走,并且单位有严格的规定,不许带人。他开着车继续往前走,一直到了单位也没发觉什么。次日就有两名公安人员找到他,说他的车碾死了一位山民。这时他才看到车后斗里扔着一捆绳子。直到现在他也不十分清楚那位山民是怎么死的。可能是他发动车后他就爬上了车斗,后来在往下跳时不慎被车碾了。这件事与他没有什么麻烦,他的单位出了一些钱。“那些山民很朴实,没有说什么话。死者的妻子也来了,还很年轻,不知生活该怎么过。”刘师傅低着声音说完了,我们便沉默。我们都是患病的人,对这些生死的事不能不敏感。

过几天,刘师傅转到别的科去了,他的床上住进一位小战士。他是武都人,在青海的一个炮兵营服役。他的性格还是一个大孩子,病也轻,白天出去逛,晚上便在楼道看电视。他喜欢下象棋,可下得不好。一个星期天,他去五泉山的天桥上看有人摆的江湖排局。他试了一下,输掉五十元。又看了一会儿,觉得有了把握,不辞辛苦赶回又取五十元去下,结果还是输了。摆棋局的旁边有好几个人是早就串通好的,就哄他入套。他给人的感觉,不是很沉稳,有点油气。但也有好的方面,别人有困难他会热心地去帮,很自然。另位四个人都住4床,更替比较快,没有什么特别印象。只有省出版社的一位退休老编辑,是肺癌。因化疗人已骨瘦如柴,全靠坚强的意志撑着。稍微缓过一点气,他就问“亚洲杯”足球赛的情况怎样。他的身体太差,要不我们还可谈谈。当然,我那时的情况也不好,不可能多谈话。我在总院住了40天,并未交熟识的病友。主要是不能谈话,没能互相了解。与护士、大夫也不很熟悉。只有一位护师,对我比较关心。她能喊我的名字而不是喊床号跟我说话,使我很感动。当然我不会认得她,她们都戴着口罩。不过我会记住她美丽的双眼,因为感激。

写了这些,我得搁笔了。我也拿不准这是否就是生活。我们或许就因为不能确认生活是怎么样的,所以才兴致勃勃地或者不由自主地往前走,去找生活。

1993年8月16日,会宁

注:六年前的今日,我接到大学录取通知书,其喜且狂的景象犹如眼前。然我所书的这些文字,很具沧桑。你还企盼生活该是什么样的呢?

后 记

我在兰州住院的后期,略感体力有增。读了巴金的《随想录》,即筹谋返家休养时一定坚持每天写点东西,不论好坏。这两个月时间,虽不能每天都写,拉拉杂杂,凑成十一篇,另有三首诗,合成一集。不敢示人,自己品味尚可。不几日我就要回兰州上班,此集名《病闲杂记》,恰是一段情景记录。有了开端,就好发展,自当勉力而为。集中文字粗糙不通,草率而成。也无精力润色,只当留此存照吧。

王韧

1993年8月21日,会宁云深斋