中西方经典戏剧中的审美差异——以法律的视角

王 怿

【内容提要】

当代西方马克思主义哲学中的法律观念,和其文艺理论一样,是西方法哲学思想的重要流派之一,它的研究注重以人为本,注重对人性的研究和解放。本文以中国和西方的若干经典戏剧为例,通过对戏剧所反映和表现出的不同法律观念和法律文化进行比较,以法律的视角,分析和阐述其中存在的审美差异。

【关键字】

戏剧 审美 法律视角

一、引子:杀死所有的律师[1]

1.马克思主义文艺观从历史唯物主义出发,用社会结构理论将文艺定位为一种社会意识形态,认为文艺是人们掌握世界的一种方式。作为人类审美实践的产物,文学艺术的内容与形式总是同人及其所身处的复杂、多态的世界相联系,因此,文艺掌握世界的方式也就迥异于其他如政治、宗教等意识形态掌握世界的方式。

文学艺术是一种特殊的社会意识形态,是人类社会这个多层次结构中的一个层次,它同社会经济基础,同竖立在经济基础之上的上层建筑,同上层建筑中意识形态的各种形式,都有着密切的、错综复杂的联系。因此,马克思主义文艺观认为,应当用“美学的”和“历史的”观点来对待人类的文艺现象,对文艺现象的观察、分析、研究、评论,不能离开特定的时代和一定的历史条件,而必须考虑到文艺与整个社会发展、整个时代环境、历史文化传统的联系,从这种联系中去考察文艺的发展、演变。

2.在人类的审美实践中,审美差异是普遍存在的,可以说,在美学判断中不存在解决分歧的“客观程序”,关于这一点,西方马克思主义学派的代表人物哈贝马斯也承认,尽管能够以很高的理性标准来要求美学批评,但美学批评却不可能产生出一致的意见。因此,中西方在文艺审美上存在差异,其缘由不言而喻。

3.文艺与法律,是由经济基础所决定的上层建筑中的不同意识形态范畴,人类历史上最早的戏剧活动和最早的审判活动,都起源于宗教仪式。从某种意义上,法律能够极好地象征人类在某些情绪中感受到的任意、强制和不公平的状态——即“生活”,从而提供一系列丰富的象征素材供文学艺术家们使用。[2]当前,产生于美国的法律与文学运动,是作为法律经济学的对立面,试图用文学的“想象”来对抗经济学的“分析”,从而打破法律经济学长期以来“孤独求败”的地位。根据其观点,法律与文学可以在四个意义上实现交融与契合:一是作为文学的法律,二是文学中的法律,三是有关文学的法律,四是通过文学的法律。[3]本文题中所指“以法律的视角”,特指前两种意义上的法律,也就是作为文学的法律和文学中的法律。因此,本文选取了中西方历史上的几个经典戏剧案例,以法律的视角,分析其中存在的审美差异,希望能够丰富马克思主义文艺观的研究内容。

除此之外,改善当前文艺作品中对法律的误读,是本文的另一个初衷。误读之一,认为法律是抽象的、武断的条文——法律不仅仅是条文,更重要的是法治的精神和理念,这种误读产生的原因是法律的精神同其文字、目标和具体适用之间往往会出现割裂造成的;误读之二,法律尤其是法律人在文艺作品中的令人厌恶的形象,例如中国古代文艺作品称律师为“刀笔吏”、“讼棍”,莎士比亚也在其代表作中提到“第一件事就是处死所有的律师”。

二、从复仇与正义说起

在人类历史上,复仇在任何一个社会都普遍且长期存在。尽管今天复仇已经被许多国家的法律禁止,但是以复仇为题材或主题的故事依然屡见不鲜。在西方社会,复仇是一些伟大的里程碑作品中的主题——从古希腊的《安提戈涅》、《阿伽门农》到莎士比亚的《哈姆雷特》,乃至近现代的许多经典文艺作品都反映或涉猎了复仇主题。在中国,伍员鞭尸、卧薪尝胆、荆轲刺秦、赵氏孤儿等,其主线仍然是复仇。

复仇在文学作品中得到如此广泛、持久的表现,其中必定有其深厚的人性基础和复杂的社会根源。事实上,法律也同样起源于复仇[4]。法律植根于复仇这一理念,甚至在今天的一些法律原则和司法程序中仍留有印记,例如类似于校正正义和罪罚相适应这些贯穿法律始终的原则正是复仇情感的体现。人类历史上层出不穷的对复仇的文学描述可以让我们了解关于复仇的知识,对复仇文学进行法律分析又可以让我们知道与复仇相关的法律和正义的问题。中西方的历史人文和社会背景的不同,也决定了在各自的经典文艺作品中关于复仇的不同叙事姿态。

1.《赵氏孤儿》:残酷的忠义

元杂剧的繁盛期,是整个中国戏剧史的黄金时代。《赵氏孤儿》就是其中的一部著名复仇戏剧,作者是大都人纪君祥。故事大致如下:

春秋时期晋灵公手下文武重臣争权夺利,武将屠岸贾眼见文官赵盾势力日大,深恐对自己不利,于是先发制人,设计陷害赵盾,“将赵盾三百口满门良贱,诛尽杀绝”。赵盾儿子赵朔虽是驸马也不能幸免,所幸公主已有身孕,生下男丁。屠岸贾知道那孤儿是惹祸的根苗,决意“削草除根”。一干义士连环设计,赵盾门人程婴冒死收留孤儿,毅然舍弃亲子,让屠岸贾误以为程婴之子就是孤儿。除掉程婴之子,屠岸贾以为后患终除,大喜之下将真的孤儿收为义子。二十年后,赵氏孤儿长大成人,程婴痛陈往事,赵氏孤儿发动兵变,同样杀了屠岸贾全家,恢复了赵氏家族原先的社会地位。[5]

《赵氏孤儿》早在18世纪就被介绍到西方,是中国最早被介绍到西方的戏剧名著,也是西方人所了解的少数几部中国古代经典剧作之一,西方的一些艺术家还对该剧进行过不同程度的改编和搬演。由于融入了不同的民族精神和审美观念,在改编和搬演的过程中还引发过些许争议——程婴用自己儿子的性命换回孤儿性命的做法是否正确?做了屠岸贾二十年义子的孤儿是否应该如此决绝地为家族复仇?

伏尔泰写于1755年的一出题为《中国孤儿》的剧作,以成吉思汗时代为背景,基本情节如下:成吉思汗早年游历燕京,结识了一位美丽少女名叫叶端美,但是,叶端美的父母见成吉思汗是少数民族,不让女儿与他来往,并很快把叶端美嫁给了大臣尚德。五年后,成吉思汗席卷中原,震撼宋廷,宋皇无奈,只得把自己的婴儿托付给尚德抚养。这件事不久败露,成吉思汗逼索婴儿,尚德决定交出自己的婴儿来代替朝廷的遗孤。然而尚德的妻子叶端美坚决反对,她认为,天底下应该人人平等,皇帝的婴儿和百姓的婴儿价值相等,为什么要以一个婴儿的死亡去换取另一个婴儿的生存?于是她决定去找成吉思汗评理,成吉思汗见到了五年前的心上人,又惊又喜,宣称如果叶端美肯嫁给他,两个婴儿都可以保全。尚德本着忠于宋廷的精神,劝妻子答应这个条件,但叶端美却劝丈夫与自己一起自杀,让成吉思汗看到夫妻俩紧紧拥抱着的尸体。成吉思汗终于被感动,停止了暴虐,成了一个贤明的君主。在伏尔泰的叙事维度里,原作《赵氏孤儿》中的关键情节——换孤遭到了坚决的否定,《中国孤儿》用欧洲启蒙主义者的平等观念,批判了《赵氏孤儿》所体现出的中国传统封建社会的忠义精神,相比之下,这种忠义精神是残酷、冷静和实际的。[6]

无独有偶,歌德也曾写过一个题为《埃尔泊诺》的戏剧作品,模仿了《赵氏孤儿》的最后一部分情节,即在《赵氏孤儿》中,孤儿长大,了解了全部真相,毫不犹豫地杀死了抚养自己多年的“义父”屠岸贾。《埃尔泊诺》则描写了一个弟弟杀死了哥哥,并把哥哥的儿子抢来当作自己的儿子抚养,这个孩子长大后同样知道了真相,准备为生父报仇。写到这里,歌德搁笔了,因此,《埃尔泊诺》也是一部未完的剧作。在中国观众看来,赵氏孤儿举起复仇之剑,杀死“义父”屠岸贾是理所应当的。但是,歌德却不忍心写出这样的结局,也许在他看来,当这个成长了的孩子举起刀的时候,应该是不会不假思索的。[7]

在中国的戏剧舞台上,《赵氏孤儿》还有其他相似的翻版,例如“双枪陆文龙”的故事。故事的开端是《潞安州》,宋金交战,金兀术率军攻打潞安州,守将陆登见守城无望,便自刎身死,并立尸不倒,金兀术钦佩有加,收养了陆登的遗孤陆文龙。接下来便是王佐《断臂说书》,道出真相,陆文龙一声“哎呀爹娘呀!身背冤仇十六年。生在世上无颜面,认贼作父辱祖先。地上拾起龙泉剑,我杀了仇人同归阴间!”便毅然归宋。可见,无论是报家仇的赵氏孤儿,还是雪国恨的陆文龙,残酷的忠义,都是他们身后不变的真理。

2.《哈姆雷特》:犹豫的背后

古希腊以来西方最伟大的复仇文学作品是《哈姆雷特》,在莎士比亚的剧作中,篇幅最长、世人讨论最多的也是这部《哈姆雷特》。剧本最初围绕爱情与乱伦这两个主题展开,后来鬼魂的出现指认现任国王是凶手,于是哈姆雷特开始装疯以进行复仇。剧中的复仇进展缓慢,平静的宫廷生活下流淌着复杂纠结的心理暗流。

面对复仇,哈姆雷特为何一再犹豫拖延?这个问题直到19世纪才开始有人提出,并认真探讨。19世纪的评论家认为哈姆雷特天性纤细敏锐,过度思虑,渐渐失去了下决心的力量。20世纪的评论家则追随弗洛伊德的脚步,相信哈姆雷特具有俄狄浦斯情结,所以才无法对继父下手报仇,因为对方完成了他自己心中隐秘的弑父娶母的愿望。现在,也有评论家认为,诠释《哈姆雷特》时,所犯的最大错误就是把主角当成因为考虑太多、迟迟无法下定决心的人,哈姆雷特的犹豫,并不是因为他想得太多,而是他想得太彻底了——他希望透过思考和事实得到真相。[8]

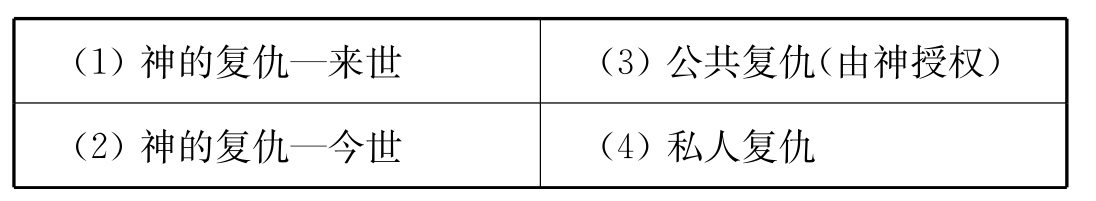

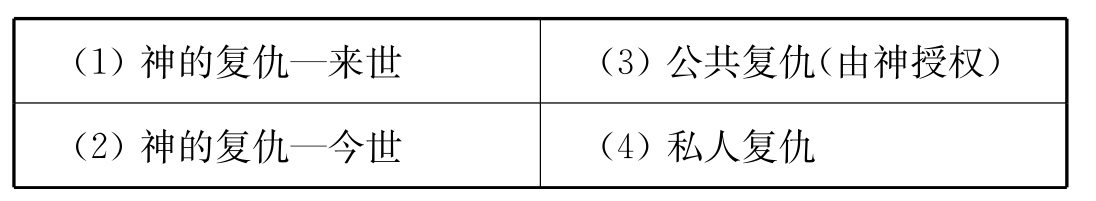

《哈姆雷特》反映了基督教传统的西方社会对复仇道德的一种矛盾认识,即每个复仇行为都是新罪恶,其本身也需要受到惩罚。如果复仇者不死,那么观众就会总想知道由谁来杀死这个复仇者。在全剧的戏剧结构和隐含的价值观中,《哈姆雷特》以完美的艺术手段描绘了私人复仇作为实现权利和维持公共秩序的方法所具有的消极一面,但同时我们也无法释怀地感受到,哈姆雷特别无选择,只有努力地为父亲复仇。这也是莎士比亚的社会对复仇问题所持的矛盾观点,即在那个时代,人们解决复仇问题的传统方法通常可以被区分为以下几种形式:[9]

其中,神的复仇是“上帝的惩罚”;公共复仇是上帝授权在政治领域的代理人,即政治社会的统治者,代表上帝实施惩罚,也就是与私人复仇相对立的国家的司法体系。但是,对于司法体系无法解决的个案,例如哈姆雷特面临的问题,就是私人复仇的领域了。

莎士比亚的作品表现了对复仇的多种态度,《哈姆雷特》仅仅处于中间地带。位于两端的,一端是对复仇采取支持态度的《李尔王》、《麦克白》等;另一端则是彻底摒弃了复仇的《罗密欧与朱丽叶》、《威尼斯商人》等,其中《罗密欧与朱丽叶》用爱情埋葬仇恨,《威尼斯商人》则选择了法律和智慧。

三、“礼”与“法”的较量

关于治理社会的方式,一般认为,西方社会就是法治社会,西方人在观念上是喜欢法治的,甚至还有人认为,在漫长的中国传统政治文化中,法治从来没有出现过。这种说法并不完全正确,因为西方的历史上也有过人治的痕迹,例如柏拉图就是人治理念的极力倡导者;反之,中国的历史传统也从来没有缺失过法律,也产生过“法家”这样的宣扬法治的学术派别。

但是,我们的确应当承认,中国的法律传统在很大程度上渗透着“礼”的精神,在中国古代,法从属于礼,其精神、特点均由礼决定,礼是法的最终依据;法是贯彻君主意志的手段,是以镇压为目的的统治工具,差不多只是“刑”的同义语。由此,就形成了中国传统政治体制中法制系统的不健全和个人权利的极度脆弱,中国古代最著名的悲剧《窦娥冤》中所说的“衙门自古向南开,就中无个不冤哉”的局面是值得探究的例证之一。

1.《窦娥冤》:悲剧是如何形成的

窦娥三岁母亡,七岁时父亲将她卖给蔡家做童养媳,长大成亲后两年丈夫身亡。无赖张驴儿父子逼迫窦娥婆媳同他父子成亲。窦娥坚决不从。张驴儿本想毒死蔡婆婆,不料毒死了自己的父亲。张驴儿恶人先告状,到官府衙门状告窦娥。窦娥挺住了刑讯,但为了保护蔡婆婆,还是委屈地承认是自己毒死了张驴儿之父,被判死刑。面对死亡,窦娥发下三桩誓愿:

“要一领净席,等我窦娥站立;又要丈二白练,挂在旗枪上,若是我窦娥委实冤枉,刀过处头落,一腔热血休半点儿沾在地下,都飞在白练上者。

……如今是三伏天道,若窦娥委实冤枉,身死之后,天将三尺瑞雪,遮盖了窦娥尸首。

……我窦娥死的委实冤枉,从今以后,着这楚州亢旱三年。”[10]

此后,这三桩誓愿竟一一实现。两年后,做了大官的窦娥之父窦天章巡视楚地,窦娥冤魂告状,冤案得以昭雪。

《窦娥冤》是一个典型的审判造成的悲剧。从法律的角度,该剧提出了一个深刻的问题:在科学技术和专业技术都不发达的社会,案件裁判者能够通过并依据什么来获得基本正确的判断?[11]

也就是说,除了案件的当事人和目击者,包括裁判者在内的其他人都是没有经历过案件发生的人,他们的立场也就是“陌生人的立场”。因此,在审理案件时,传统社会的裁判者通常可能的做法和手段是:一是根据常识判断谁最有可能从犯罪中获利,因此,张驴儿在公堂上提出的证据和理由就显得更为有力,一般说来,儿子毒死亲生父亲的可能性相对较小;二是借助审判对嫌疑人造成心理压力,考察其语言、行动、神态是否异常,例如传统审判制度中的“五声听狱”[12];三是运用一些技巧,依据自己的洞察力作出判断;四是在有足够怀疑的前提下,运用刑讯来获取口供。

《窦娥冤》提出的问题至少可以描绘出中国传统法制文化中的一些特点:一是“厌讼”的特点,由于各方面条件的制约,诉讼的成本和收益之间发生失衡,因此一旦出现纠纷,人们常常不寻求诉讼,而是更可能通过其他组织或个人,以“私了”的方式来解决纠纷。二是有罪推定,在认定犯罪事实之前,一律事先假定被告有罪,或者只要被告提不出或是不能提出强有力的、证明自己无罪的证据,就会被认定为有罪;反之,则是无罪推定。有罪推定和无罪推定这两种截然相反的举证责任原则,正是法制现代化的标志之一。三是审判中程序正义的缺失,如刑讯逼供、司法权依附于行政权等,按照现代法学家的观点,公正的程序有时还不能得出正义的结论,那么,不公正的程序,距离正义就更加遥不可及了。

最终,窦娥的三桩誓愿一一实现,通过鬼魂告状实现了平反昭雪,这是窦娥在遭遇冤屈走投无路的情况下,作者赋予了其借助超自然的力量并运用自然证据向社会证明自己无罪的能力。从这个意义上说,《窦娥冤》摆脱了中国传统悲剧人物凄凄惨惨的愁苦形象,对人类能否摆脱悲剧宿命作出了一定的思考。

2.《安提戈涅》:为了神圣的法上“法”

安提戈涅是古希腊戏剧家索福克勒斯笔下的一位以勇敢著称的女性形象,与同样身为女性的窦娥相比,安提戈涅要幸运得多,虽然失去了亲人,但她的诉求最终得到了实现。

同样是著名悲剧的《安提戈涅》,生动地描写了西方传统社会中人们所尊崇的自然法义务和世俗法义务之间难以调和的冲突。故事是这样的:

安提戈涅的兄弟普雷尼克因为违反国家的法律而被国王克里奥判处死刑并执行,同时,国王还宣布了一项法律,规定任何人不得为普雷尼克举行葬礼。但是,安提戈涅却勇敢地向国王的法令发出挑战,按照希腊宗教所规定的仪式,埋葬了她的兄弟。国王将安提戈涅抓起来,对她的违法行为进行审判,安提戈涅说:“我应该服从国家的法律,但是更应该服从高于国家法律的宗教法律。”按照希腊宗教的精神,兄弟姐妹之间的爱是永恒不变的,其中的任何一个离开人世,其他人都要按照宗教仪式举行庄严的葬礼。安提戈涅称,自己宁愿受到国法的处置,也要将兄弟完好埋葬,这是她出于良心的要求。

西方人认为,法治社会的真正含义是“国家制定的法律得到大家的普遍遵守,而大家遵守的法律又是制定得良好的法律”[13],他们还认为,在国家制定的“世俗法”之上,还有一个超验的行为规范——“自然法”,作为“世俗法”的制定依据而存在。在西方法律文化史中,人们对这两种法律秩序的冲突所给予的思考已经源远流长。

一方面,西方人总是认为,此岸的世界远不如彼岸的世界那样完好,在彼岸中,全知全能的神或上帝会把世界安排得既公平又有序。然而在此岸中,由于人的种种缺陷,造成了人世间以及人世间的法律存在着这样或那样的不完善。所以,人要完善自己,要实现社会公正,就必须以彼岸的法则为最终标准来规范自己的行为,甚至对世俗法律进行评判。这种在世俗法律之上还有更高的法则——即自然法存在的观念,在西方的法律文化历史中极为盛行,例如贯穿西方法律文化史并影响深远的自然法学派。他们认为,一旦“世俗法”和“自然法”发生了冲突,人们更有义务去服从后者,因为只有这样,才能防止世俗社会的统治者利用法律造成专权专制。

另一方面,也有一些西方人认为,国家制定的法律明确清楚,便于操作、好把握,而那些所谓的超验的自然法则往往很抽象,甚至不知所云,所以应该以国家制定的法律作为规范人们行为的最终的明确的标准,例如分析实证法学派的观点。

不管这两种观点孰优孰劣,同时也暂时撇开窦娥和安提戈涅的最终命运以及谁更幸运这一话题不谈,至少有一点非常关键,就是相比之下,安提戈涅的行为更具有选择的意义。任何人都无法摆脱命运的安排,但是如果可以对自己的行为作出选择,从而选择自己认为是更好的法律秩序,这当然是一种幸运。

四、法律的缺陷和人的智慧

如前所述,人类治理社会的方式主要有两种,法治和人治,而法治是现代社会的共同抉择。但是,人类对于法治的最终选择并不表明法律没有缺陷,也不表明法律完全可以取代人的智慧的灵活性。虽然法律本身具有稳定性和明确性等优点,但事物的两面性决定了优点的反面恰恰就是缺点:正因为它具有稳定性,不能朝令夕改,所以遇到特殊情况也无法随机应变;正因为它具有明确性,不能模棱两可,所以遇到未曾遇见过的情形,就难以灵活处置。相反,人的智慧就可以随机应变,灵活决断。其实,法律的缺陷是法律本身固有和无法消除的,人类对法治的选择,并不在于法律的优点就一定能够胜过人的智慧,或许仅仅在于觉得法治比人治更为可靠和便利,因为,历史常常说明,人的自觉自律往往是不恒常的。[14]

在中西方的经典戏剧中,也有过很多关于人的智慧弥补法律缺陷的成功描写。以包公为典型人物之一的元代公案戏,以及经典莎剧《威尼斯商人》,就是其中很好的例子。

1.“包龙图打坐在开封府”

从元杂剧开始,在中国的戏剧舞台上,以“法治”为题材的戏剧演出日益增多,形成了元代独具特色的“公案戏”。大约是从那时起,包公成为中国戏剧领域的一个重要角色,几乎伴随着中国戏剧发展的整个历程。包公又名包拯,在元杂剧里多被称为包待制,而在民间流传的戏剧故事里又被称为包龙图。在中国民众的视野里,包公是“清官”的代名词,他具备了一个清官所应当具有的全部优秀品质,后代大众将清官称为“青天大老爷”,也是由此得来。在戏剧中被“神化”了的包公,正是民众们希望通过戏剧这种特殊的娱乐形式,在想象中重塑公平与正义的理想社会秩序。

中国民众历来具有“清官情结”。暂且不论清官的“清”字的含义是什么?一个清官对于理想社会秩序的构建所起的作用究竟有多大?社会的司法制度在多大程度上可以依赖清官?至少有一点可以明确,官员的品质对于公正审判特别是严格执法非常重要。任何一个好的审判都需要裁判者具备两方面的能力:一是清正廉洁、公正不阿的道德素质,二是超人的智慧和洞察力。[15]下面以包公为例进行分析:

在《陈州粜米》、《鲁斋郎》、《生金阁》等元杂剧作品里,表现了包公作为一个廉洁清官的道德力量。在这几出剧目里,包公遇到的都是权贵和平民之间的法律纠纷。例如《陈州粜米》,刘衙内的儿子刘得中和女婿杨金吾,利用赈灾放粮的机会大肆贪污,并用皇上赐给的紫金锤打死平民;《鲁斋郎》写了与该剧同名的恶少,先后强行霸占平民和下属的美貌妻室;《生金阁》里的庞衙内竟把包公看做是和他们一样的官吏进行拉拢腐蚀。这些权贵们之所以如此为非作歹,正是由于他们的特殊身份使然。而包公在其中所表现出的廉洁清正、铁面无私、不为权势和金钱左右的清官形象,恰恰是他成为普通民众对社会公正的心理寄托的原因之一。

除了具备清正廉洁的道德素质,包公还具有非同寻常的决狱断案的能力,例如《灰阑记》、《合同文字》、《蝴蝶梦》、《还牢末》、《神奴儿》等剧,反映了包公的断案和侦缉才能,他以超人的智慧,解决了许多其他官吏难以解决的疑难案件。反之,同样作为官吏,《窦娥冤》中的桃杌以及《十五贯》中的过于执就显得过于平庸,虽然他们并没有表现出严格意义上的道德缺失,只是有一些普通人的弱点;虽然做出了错误的判决,但却并非有意制造冤案,而且错误与贪污腐败无关,主要是因为证据缺乏、审判能力不足以及过于自信造成的。可见,要成为包公式的“清官”,仅仅具有廉洁的品质是远远不够的。

明清年间的包公戏更是得到了充实和发展。《高文举珍珠记》、《秦香莲》分别涉及当朝宰相和“第一家庭”的婚姻问题;《打龙袍》中,包公甚至连不守法度的皇帝本人也敢于惩罚,把公正和特权之间的冲突发挥到极致;《赤桑镇》让包公在国法和私情之间艰难抉择,最终惩处了自己的侄儿包勉,为了表达歉疚之心,包公对嫂子唱出了“劝嫂娘休流泪你免悲伤,养老送终弟承担,百年之后,弟就是你戴孝的儿郎”。

包公的故事说明,在中国古代社会,由于受到历史传统、制度安排和科学技术等原因的制约,普通民众对社会正义的诉求得不到充分满足,只能退而期待“清官”的出现,或是在想象中期待“清官”的出现。于是,通过戏剧,包公成为“普通民众心目中的法律化身,成为司法理想的民间化身,同时折射出平民阶层对官员的道德期待”[16]。

2.鲍细娅的智慧

鲍细娅是《威尼斯商人》这部戏剧中的女性灵魂人物,在剧中,莎士比亚设计了很多有趣的情节,其中鲍细娅用智慧使犹太人夏洛克就范是最引人注目的。

贵族巴萨尼奥需要钱才能以适当的方式追求富家女鲍细娅,他的朋友安东尼奥既富有又大方,但是他当时所有的资产都用于海上货物买卖,为了使朋友能够幸福地结婚,安东尼奥向犹太人夏洛克借了高利贷三千元。那个时代,契约是绝对自由的,所以双方有一个残酷的约定,即如果安东尼奥到时不能还款,就要付出割一磅肉的代价。谁知安东尼奥的货船迟迟不能赶到,高利贷无法按期偿还。安东尼奥自知违约,便向夏洛克表示歉意,巴萨尼奥当时已和鲍细娅顺利结婚,他也提出加倍支付利息,但是都被夏洛克拒绝了。夏洛克仇视安东尼奥,不肯放弃这个杀死安东尼奥的绝好机会,他甚至把这个契约称为“快乐的约定”。

鲍细娅得知一切后,便假扮律师来到法庭上,在关键时刻,她指出,契约中说的只是割一磅肉,不包括血,如果夏洛克在执行契约的时候让安东尼奥流一滴血的话,根据威尼斯的法律,夏洛克的财产就要充公;而且,在割肉的时候,既不能多一点也不能少一点,否则同样要受到法律的制裁。

从法律的层面讲,《威尼斯商人》这部戏剧的某些情节设计是荒谬的,例如鲍细娅冒名顶替的技术细节。还有关于“割一磅肉”的契约条款,在16世纪任何文明国度的法律体系中,都不会执行这样的处罚约定,事实上,在16世纪末的英国,衡平法院已经开始通过“衡平赎回权”的运用,让一些债务人不必承担契约中所规定的处罚条款,即便是金钱性质的处罚条款。[17]

在这段戏剧中,莎士比亚描述了威尼斯商人公道和智慧的品格,同时也体现了西方法律文化中的一个理念——法律不仅仅是“目的”,更是手段、是工具,法律的目的性是要实现公平和正义的理想结果,而它的工具性又要求人们在实现其目的性的过程中运用智慧、讲究方法。柏拉图很早就说过,作为一名法官,不仅要有渊博的知识和丰富的阅历,更要有善恶的判断力及在法律之中惩恶扬善的智慧。由此可见,不仅仅是在法度缺失的社会环境中人们才会对“包公们”的品行和智慧抱有期待,即便是在以法治为传统的西方社会,同样也由于法律制度本身与生俱来的缺陷,而使人的智慧成为弥补法律缺陷的有效途径。

【注释】

[1]莎士比亚语。

[2][美]理查德·A·波斯纳:《法律与文学》,李国庆译,中国政法大学出版社,2002年版,第27页。

[3]苏力:《法律与文学——以中国传统戏剧为材料》,三联书店,2006年版,第9页。

[4]Oliver Wendell Holmes,Jr.,The Common,1881,pp.2 25.

[5][明]臧晋叔编:《元曲选》第4卷,《赵氏孤儿大报仇》,中华书局,1958年版,第1476—1498页。

[6]余秋雨:《中国戏剧史》,上海教育出版社,2006年版,第124页。

[7]余秋雨:《中国戏剧史》,上海教育出版社,2006年版,第126页。

[8][英]查尔斯·兰姆:《阅读莎士比亚——永不谢幕的悲喜剧》,萧乾译,百花文艺出版社,2004年版,第279页。

[9][美]理查德·A·波斯纳:《法律与文学》,李国庆译,中国政法大学出版社,2002年版,第105页。

[10][明]臧晋叔编:《元曲选》第4卷,《感天动地窦娥冤》,中华书局,1958年版,第1510页。

[11]苏力:《法律与文学——以中国传统戏剧为材料》,三联书店,2006年版,第126页。

[12]“以五声听狱讼,求民情:一曰辞听,二曰色听,三曰气听,四曰耳听,五曰目听。”(《周礼·秋官·司寇》)

[13]亚里士多德语。

[14]刘星:《西窗法语》,法律出版社,2003年版,第6页。

[15]苏力:《法律与文学——以中国传统戏剧为材料》,三联书店,2006年版,第193页。

[16]傅谨:《老戏的前世今生》,人民文学出版社,2007年版,第155页。

[17][美]理查德·A·波斯纳:《法律与文学》,李国庆译,中国政法大学出版社,2002年版,第140—141页。