-

1.1总 序

-

1.2序

-

1.3第一章 金元词断限

-

1.3.1第一节 对传统断限方法的比较和评析

-

1.3.1.1一、依政治态度而定

-

1.3.1.2二、依作家年齿而定

-

1.3.1.3三、依时间断限而定

-

1.3.1.4四、以朝代为中心,从宽收录

-

1.3.2第二节 断限的基本原则和标准

-

1.3.2.1一、以创作为主导

-

1.3.2.2二、依事迹而推定

-

1.3.2.3三、原心迹为辅助

-

1.3.2.4四、取两存以兼顾

-

1.3.3第三节 金元时期跨朝代词人的重新界定

-

1.3.3.1一、金元之际的词人

-

1.3.3.2二、宋元之际的词人

-

1.3.3.3三、元明之际的词人

-

1.4第二章 金元词的演进轨迹

-

1.4.1第一节 关于金元词的分期

-

1.4.1.1一、通行的几种分期方法

-

1.4.1.2二、金元词分期的基本原则

-

1.4.2第二节 金元词的演进轨迹

-

1.4.2.1一、借才异代期(1127—1150)

-

1.4.2.2二、气象鼎盛期(1151—1232)

-

1.4.2.3三、遗民悲歌期(1233—1300)

-

1.4.2.4四、延续传承期(1301—1350)

-

1.4.2.5五、曲终奏雅期(1351—1368)

-

1.5第三章 金词的历史定位

-

1.5.1第一节 作为北宋词的继承者和发扬者的金词

-

1.5.1.1一、由宋入金的词人开启了金代百年词运

-

1.5.1.2二、对苏轼词风的景仰和承继成为金词的主流

-

1.5.2第二节 与南宋词互为坐标与参照系的金词

-

1.5.2.1一、金词与南宋词互为参照系的基础就是其共时性和同源性

-

1.5.2.2二、金词的存在使十二三世纪的词坛更为丰富多彩

-

1.5.2.3三、以金词为参照系,有助于对南宋词作出正确的评价

-

1.5.3第三节 通过金遗民而成为元代词坛奠基者的金词

-

1.5.3.1一、金遗民群体心态的两重性

-

1.5.3.2二、金遗民词的群体特征

-

1.5.3.3三、金遗民对元代词坛的奠基作用

-

1.6第四章 “词衰于元”辨

-

1.6.1第一节 “词衰于元”辨

-

1.6.1.1一、忽略了词体衰落的历史过程

-

1.6.1.2二、以朝代割裂文体发展的自然规律

-

1.6.1.3三、价值评判中的不公平因素

-

1.6.2第二节 对宋元词坛流衍的重认识

-

1.6.2.1一、姜张词派在元代得以完成

-

1.6.2.2二、咏物寄托的极致在元代方始出现

-

1.6.2.3三、宋代不少词派在元代都有其延续与馀波

-

1.6.3第三节 元词的文化环境及历史定位

-

1.7第五章 金元少数民族词人及域外交往词

-

1.7.1第一节 金代整体性的汉化趋势

-

1.7.1.1一、政治体系的汉化

-

1.7.1.2二、人材选拔制度的汉化

-

1.7.1.3三、文化心理及习俗的汉化

-

1.7.2第二节 蒙元统治的汉化倾向及其阶段性

-

1.7.3第三节 女真族词人

-

1.7.3.1一、豪迈雄鸷的完颜亮词

-

1.7.3.2二、俊逸萧散的完颜词

-

1.7.3.3三、金元其他女真族词人

-

1.7.4第四节 契丹族词人

-

1.7.4.1一、耶律履

-

1.7.4.2二、耶律楚材

-

1.7.4.3三、耶律铸

-

1.7.5第五节 畏兀族词人

-

1.7.5.1一、廉希宪

-

1.7.5.2二、薛昂夫

-

1.7.5.3三、贯云石

-

1.7.5.4四、偰玉立

-

1.7.6第六节 回族词人的杰出代表萨都剌

-

1.7.7第七节 “东方一人”的高丽作家李齐贤

-

1.7.8第八节 金元词中所体现的对外关系与域外交往活动

-

1.7.8.1一、日本

-

1.7.8.2二、安南

-

1.7.8.3三、高丽

-

1.8第六章 金元全真道教词

-

1.8.1第一节 金元时期的全真教

-

1.8.2第二节 全真教旨与道教词兴盛的关系

-

1.8.2.1一、全真道的文人化倾向

-

1.8.2.2二、全真宫观教育的发达促进了以诗词传道的风气

-

1.8.2.3三、全真脱略形迹注重内丹的教旨与词体特征的契合

-

1.8.3第三节 道教词的词史价值

-

1.8.3.1一、创制新调

-

1.8.3.2二、更改调名

-

1.8.3.3三、词调中尚有和声遗法

-

1.8.3.4四、调式与词韵的变异

-

1.8.4第四节 全真道教词人论略

-

1.8.4.1一、王喆:全真道教词的始祖

-

1.8.4.2二、马钰:谨守师风的典范

-

1.8.4.3三、丘处机:道教词的文人化

-

1.8.4.4四、全真五子词

-

1.8.4.5五、金元其他道教词人

-

1.9第七章 词与诗曲的文体互动

-

1.9.1第一节 词与诗的互动关系

-

1.9.1.1一、创作方式的诗化

-

1.9.1.2二、文化功能的萎缩

-

1.9.1.3三、缘情向言志转化

-

1.9.2第二节 曲乐兴盛与词乐的衰落

-

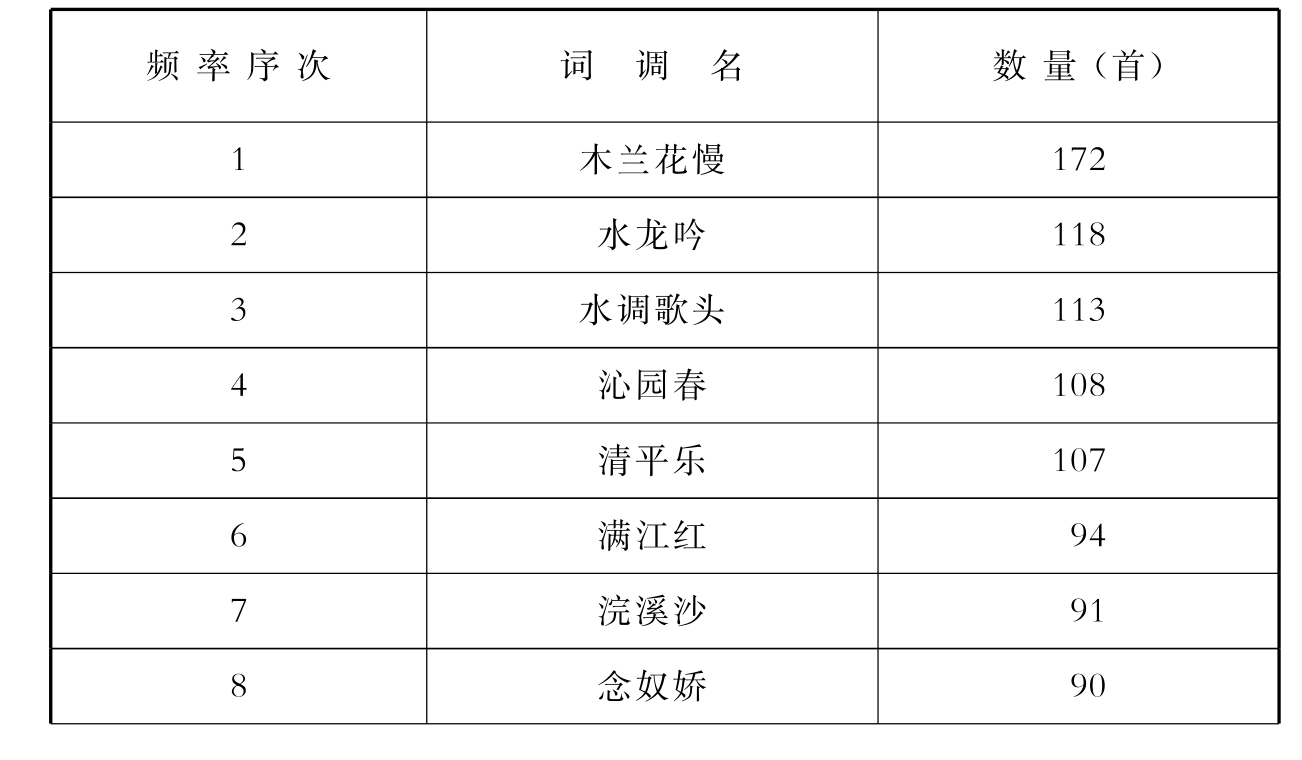

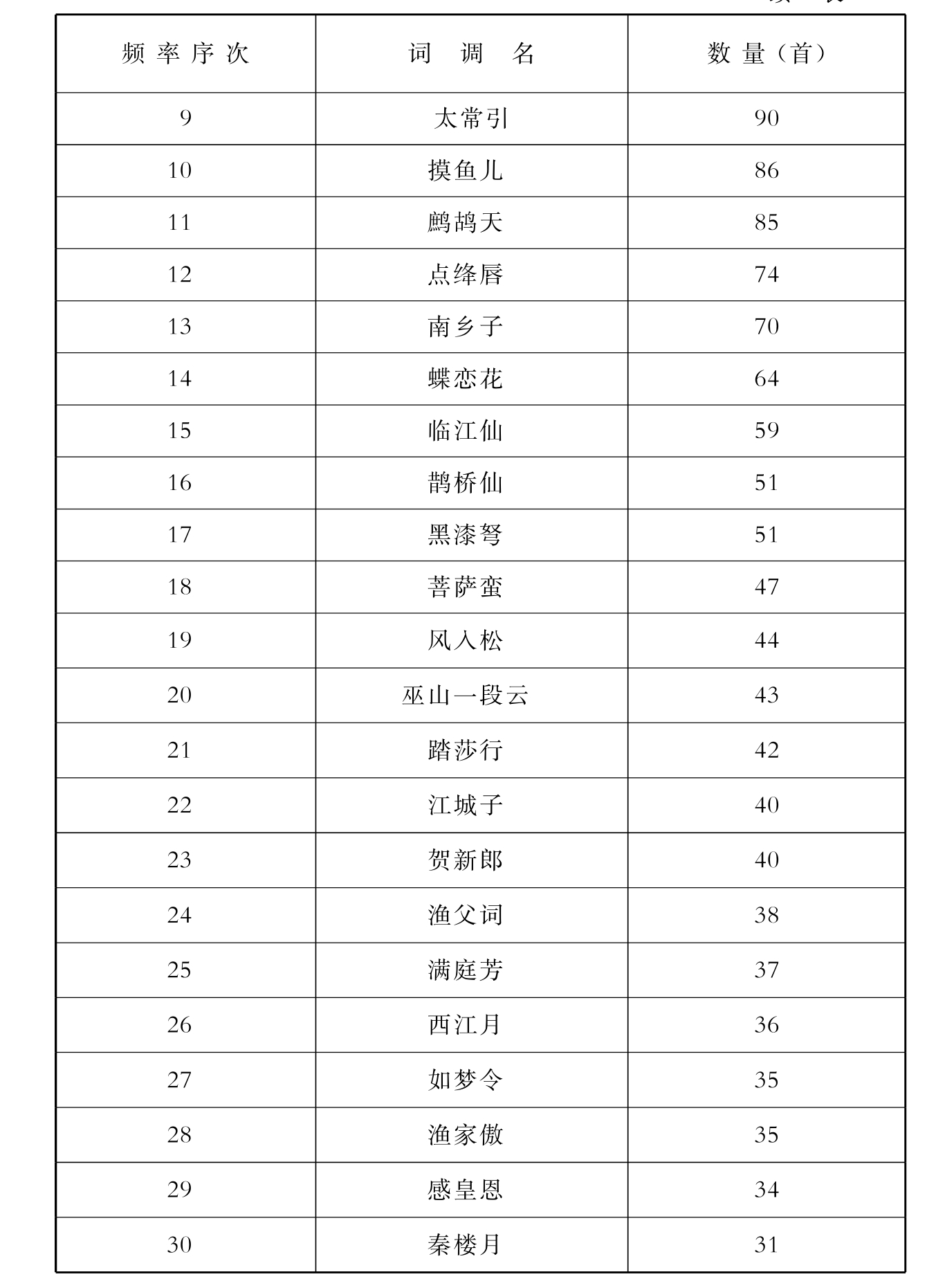

1.9.2.1一、词调之贫乏

-

1.9.2.2二、歌法之失坠

-

1.9.3第三节 词入于曲

-

1.9.3.1一、词调入曲

-

1.9.3.2二、词境入曲

-

1.9.3.3三、词事入曲

-

1.9.4第四节 词的曲化

-

1.9.4.1一、内容的曲化

-

1.9.4.2二、语言的曲化

-

1.9.4.3三、风格的曲化

-

1.9.5第五节 词曲同工与词曲异调

-

1.9.5.1一、词曲同工

-

1.9.5.2二、词曲异调

-

1.10第八章 金元词人群体

-

1.10.1第一节 金初宋儒词人群

-

1.10.1.1一、“国朝第一手”的吴激词

-

1.10.1.2二、开一代风气的蔡松年词

-

1.10.1.3三、其他金初“宋儒”词人

-

1.10.2第二节 金元之际东平词人群

-

1.10.3第三节 金元之际真定词人群

-

1.10.4第四节 宋元之际以庐陵为中心的江西词人群

-

1.10.5第五节 宋元之际杭越词人群

-

1.10.6第六节 绵亘一代的大都词人群

-

1.10.6.1一、开国之初的新风范

-

1.10.6.2二、南北词风的融汇

-

1.10.6.3三、南风薰兮

-

1.10.7第七节 元代中后期的浙西苏南词人群

-

1.10.7.1一、雅士风流的体现

-

1.10.7.2二、时艰世危之折射

-

1.11第九章 金元词论

-

1.11.1第一节 金元词论的文献来源

-

1.11.1.1一、金元词论的四种表现形式

-

1.11.1.2二、元人文集散见词论考述

-

1.11.2第二节 金元词论中新的词学理念

-

1.11.2.1一、“诗有史,词亦有史”

-

1.11.2.2二、对于宋词的深刻反思

-

1.11.2.3三、贯通南北词坛的视野

-

1.12附录一 金遗民词人文化心理阐释

-

1.13附录二 《名儒草堂诗馀》与江西遗民词人群

-

1.14附录三 元词衰落的音乐背景

-

1.15附录四 元代歌伎与元词

-

1.16附录五 “元代词宗”张翥生平著述考

-

1.17附录六 金元词集简表

-

1.18主要参考书目

-

1.19后 记

-

1.20再版后记

1

金元词通论