附记:怀念陈天白老师

戴凤举

柯敬兄在本书的序言里,批评本人“有时也犯点惰性”。对此,我想解释几句。

我确有“犯懒”的毛病,但是,在与老师有关的事情上,是从来不敢偷懒的。我不敢为本书作序的真实原因是:我认为,中国的文人自古以来“耻言经商”、“耻言赚钱”,因此,学者、文人的著作,应当由学者、文人作序;商人作序,未免有伤大雅。正因为如此,我才苦苦求他。

然而,在本书即将付梓之际,又有几位同学劝我:“在甘泉高中的学生中,您与先生交往最多,时间最久,总该为先生写点什么吧!”写什么呢?我考虑了很久。要写,只能拾遗补阙:记下我与先生的交往。

事情要从五十年前说起。

1959年,中共江苏省委鉴于全省党政机关缺少文字干部,指示江苏省干部文化学校兼办一所“扬州甘泉高级中学”,学制三年,教学以语文为主,毕业后输送到全省党政机关当“红色秀才”。是年夏天,省委组织部通知各县保送3至5名政治条件好、学业优秀的初中毕业生入学,全省计300人。我是其中的幸运儿之一。

入学后,我们上的第一节语文课是《为学》。这是一篇出色的说理文,其文字在古文里不算艰深。但我当时根本不懂“之乎者也”,课前看讲义,头就有点发麻。上课铃响了,教室里走进一位中等身材的老师,大约三十五六岁,样子很儒雅。自我介绍之后,就给我们剖析文章,逐字、逐句、逐段地讲解。他讲课极其投入,绘声绘色,声音抑扬顿挫,我们不知不觉地被他带入了课文的意境之中。

他就是甘泉高中语文教研组组长陈天白老师,不仅讲课生动,而且学识渊博,善于引经据典,并能深入浅出,听他的课完全是一种享受。后来,我们在江苏的文艺月刊《雨花》上看到过他的散文,在《江苏教育》上看到过他关于语文教学的论文,于是对他仰慕而又折服。

他对学生爱之深而责之严。上完第一课,就要求我们像“小和尚念经”似的,在两天内把《为学》背得滚瓜烂熟。他说:“提高文字表达能力,最有效的方法是多读多写,特别要熟读和背诵古文名篇;懂了再背,固然很好;少数地方不懂,可以问,但不要等,在背诵的过程中能逐步嚼出味道。”

接着,又要求我们写一篇读了《为学》以后的感想。几天以后,我打开发还的作文本,看到有很多地方用红笔改过,不但纠正了错别字和语法上的错误,连不规范的简化字也不放过,比如:我把“伟大”写成“ 大”,他在“

大”,他在“ ”上打了“×”,在旁边写了“(偉)伟”。

”上打了“×”,在旁边写了“(偉)伟”。

这样一天天过去,几个月之后,我发现:我的错别字在减少,语法也趋于通顺。再以后,有的作文居然在比赛中获奖,甚至在校刊《青春》上发表。毫无疑问,所发表的都是经过陈老师精心修改的。我提供的是泥巴,他把泥巴捏成了人。

我至今仍记得:他曾用郑板桥的“删繁就简三秋树,领异标新二月花”,来说明文章不在长短,关键要有新意,不人云亦云。他说:用“花”来比喻美女的,第一个人是天才,第二个人是庸才,第三个人是蠢才。他还说:写文章,切忌“虎头蛇尾”,要“虎头、龙腰、豹尾”。

我后来总结:我身上并没有多少文学细胞,因为我一生中并未写出过很好的文章。然而,常人的细胞总是多种多样的,所不同的是,有的能被激活,有的始终沉睡。当时,陈老师把我身上的文学细胞全部激活了,使我对“写作”产生了浓厚的兴趣。毕业前夕,我居然不自惭形秽,把当新闻记者作为自己的职业梦想。

我们的高中三年,正是国家“三分天灾,七分人祸”的困难时期,这不可能不影响我们的人生轨迹。当时,校园内书声朗朗,我们沐浴着党的雨露和阳光。而社会上,由于“大跃进”、“反右倾”所引起的破坏性后果,1959年至1961年,全国有两千多万人死于饥饿;由营养不良而滋生的浮肿病大面积蔓延;毛主席亲眼看到自己的孩子也在挨饿,宣布自己“从1961年1月1日起,不吃猪肉和一切荤菜”。在这样的背景下,1962年6月4日,中共江苏省委组织部、江苏省教育厅发出“关于停办扬州甘泉高级中学的通知”,其中规定:采取考大学、服兵役、参加集体所有制工作、顶替少数来自农村的小学教师等办法,解决300名毕业生的出路问题。这个决定,无疑使陈老师非常伤心。他三年苦心经营,却未能达到预期的目的。但在当时,人们讲的是“政治觉悟”,对上面的决定,行动上要自觉紧跟,在思想深处也不容有任何怀疑。

为辅导我们考大学,陈老师费尽心血。精神上鼓励,学业上辅导,忙得不可开交。

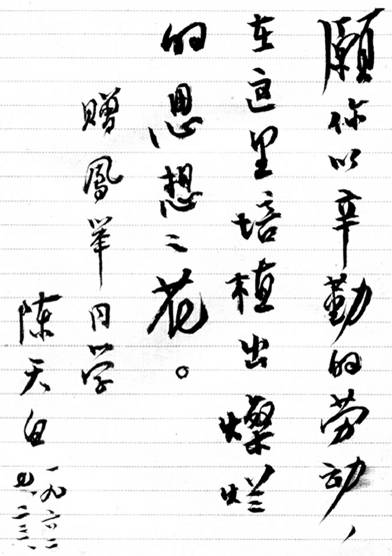

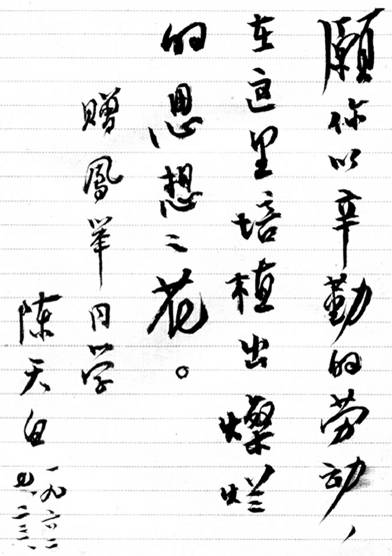

我在扬州参加完高考,即回兴化老家等待消息。离校前,陈老师送给我一本精致的笔记本,大概是希望我坚持写作。他在首页用毛笔写了“愿你以辛勤的劳动,在这里培植出灿烂的思想之花”。他还送我一本当时流行的小说《勇往直前》,写的是暨南大学的校园生活,书里有生动的爱情故事。我读后对大学生活充满了向往。

陈天白先生手迹

等待高考消息的焦急程度是可想而知的。对我而言,不录取只能当农民,或者当民办教师。这两种生活,比起《勇往直前》里写的,都不可相提并论。

我不时收到陈老师的回信。8月下旬,他在信中说:“和你的心情一样,我们这儿等得也很心焦。重点院校的录取通知,本月15~20日发出,我校仅录取4人。一般院校的通知,大约在月底前陆续发出,看情况,也不会取得很多。现在要作不录取的思想准备了。这也不必自怨自艾,自己是作了最大努力的,委实是文科取的人太少。准备明年再考,也很好;即使不走升学的路,一边工作一边学习,一样可以有所成就。”

我知道他是在尽力安慰我。

9月初,我到离家八里路的竹泓镇,看望初中的同班同学强万年,他是在兴化参加高考的,也未收到通知。午饭后,他把我带到一家测字摊前,测字先生要我们各捡一字。我捡了一个,打开是个“最”字;他捡了一个,打开是个“宫”字。测字先生说:“最”的上面是“日”,下面是“取”,指日可取;“宫”是宝盖头,宝被盖在宫里,今年恐怕出不去。事有凑巧,几天后,我收到中央财政金融学院的录取通知,强万年在第二年考取了南京林学院。本来,我们只是开个玩笑,没想到被他猜中了。

考到北京了,我仍然离不开陈老师的指导。其中最让他操心的,是关于我的“专业思想”问题。

上世纪的五六十年代,整个社会重政治,轻经济;重精神,轻物质。在文科里,文学、哲学、新闻等专业是受人称羡的“阳春白雪”;而财政、金融、商业之类,是高材生不屑一顾的“下里巴人”。我进校不久,一位文友曾在信中责问我:“你怎么会读财经呢?你怎么能读财经呢?!”我无言以对,只是自叹时运不济。

转折关头,陈老师的见解与众不同。他希望我热爱自己的专业:“培养兴趣,强迫自己喜欢原来所不喜欢的东西。”

1962年10月4日,他来信说:“得知你已初步定下心来读现在的专业,这很好。我知道,这要经历艰苦的思想斗争。我自己最近便有类似的体验。”

接着,他给我现身说法:“我以前给工农干部补习文化,教的书过于浅近,因此兴趣不高。后来教高中部同学,兴趣便浓厚得多。甘泉高中停办后,我转回原处,自然又碰到老问题。好在这几年觉悟有了提高,比较容易发觉思想上的错误:我没有摆对党的需要和个人兴趣的位置,较多地从个人利益出发了。思想斗争是激烈的,但斗争胜利了,不用说是很愉快的。”

1963年2月17日,陈老师来信,希望我摆脱“既来之,则安之”的被动状态,努力做到“既来之,则乐之”,他说:“只有感到乐在其中,甚至乐此不疲,才能有所成就”;他还说:“爱之深而望之切,希望我们互相鼓舞,共同前进,自然更希望你青出于蓝,后来居上!”

我至今引以为憾的是:我终其一生,除了在地位、权力、待遇方面曾经相对“居上”以外,在人品学问上,从来没有“青出于蓝”。

我更为遗憾的是:老师对我的专业思想问题,虽曾谆谆教诲,甚至言传身教、现身说法,我经过努力,也曾从表面上解决过,然而在灵魂深处,并未真正解决——虽然我当时并不自觉。

1986年以前,在我们的书信往来中,我不断向他报喜。我告诉他,我大学毕业分配到江西,只在银行当了一年多会计,就被县委宣传部看中,后又调到团省委宣传部任副部长;再以后,我主持筹办了《江西青年报》,兼任主编。我实现了高中毕业时的职业梦想,如鱼得水,感谢陈老师给我打下的文学基础!

1986年以后,我们议论的中心,又回到二十多年前的“专业思想”上来。其时,我在国家审计署任金融审计司司长,这是在党的工作重点转移到经济建设上来之后,我自愿作出的一项选择。我当时以为:党的工作重点转移了,自己也应当跟着转移。然而在新的岗位上,我总是找不到感觉,经常怀念原来岗位而“怅然若失”,就像瞿秋白在《多余的话》里说的:“一只羸弱的马,拖着几千斤重的辎重车,走上了险峻的山坡,一步步地往上爬,要往后退是不可能,要再往前走是实在不能胜任了。”我告诉陈老师:我当审计司司长却不会查账,有人背后议论:“他是搞政治的,不懂业务。”我深受刺激,经常陷入自卑。于是我请教老师:我放弃得心应手的岗位,走上现在的路,这是不是“历史的误会”?

陈老师宽慰我:“历史,可能有‘误会’,但没有‘如果’,不必为走过的路懊悔。你的年龄、地位、责任,决定了你不可能再回到原来的路上,而一个人又不能同时在几条路上前进,因此必须努力适应。”

接着他又给我打气:“懂与不懂是相对的,你一到审计署就当司长,没有从审计员干起,查账的技能技巧当然不如别人。然而,政治和政策水平,组织和领导能力,哲学基础和文字功底等等,这是干哪一行都用得上的,别人未必都比你强。马克思的《资本论》,从衣服、鞋子、小麦写起,难道他当过裁缝、鞋匠和农夫吗?辛亥革命时,毛泽东当过半年兵,应当会开枪。但在所有的传记和文艺作品中,只知他指挥过重大战役,从没见他开过枪。我们不能与伟人相比,然而,尺有所短、寸有所长,这是千古不移的道理。”

他还说:“当然,作为一个在金融领域要努力有所作为的干部,也不必把自己的兴趣和发展的空间限得太小。人的造诣可以是多方面的,这样的例子不胜枚举。所以,你在努力做好本职工作的同时,不妨保持广泛的兴趣,努力在其他方面,譬如哲学、文学和历史方面有所作为。”——这一次,他“与时俱进”,不再叫我“乐此不疲”了。

此后的几年,我是努力按陈老师指出的“一业为主,多种经营”的路子去走的,活得比较洒脱,只是谈不上“作为”而已。

1997年仲秋,陈老师应我的邀请,到北京小住了几天。其时,他74岁,我55岁,已是知名的保险商人。师生相见,其乐融融,天南海北,无话不谈。偶尔谈到当年闹腾过的“专业思想”问题,已无沉重之感,只是一笑了之,因为我早知“天命”,不再做“文学家”的美梦了。陈老师有时不太放心,曾悄悄问我:“你干保险,还有人说你不懂业务吗?”我说:“不懂业务,是虚敲旁击之文,全怪我少不更事。当年,有人在我办公桌上发现过哲学和历史书,感到惊奇,故有此议。1990年,我调到浙江省保险公司当总经理,不懂业务,我自己倒是常说,但是没有任何人相信,对此,我也感到惊奇。”答完,我跟老师开了个玩笑:“这几年,我的工作既顺手,也顺心,只是您当年要我背诵的《琵琶行》,里面有一句‘商人重利轻别离’,对我有点刺激。”陈老师忙说:“诗词里的话,不必认真,‘重利’的,未必都‘轻别离’;‘重利轻别离’的,未必都是商人……”

陈老师此行,兴致极高,曾于霜降前一日游香山,观红叶;也曾到北京的西直门、东直门、阜成门等地访古寻踪,抒发了“不见城墙更没门,徒留名号付儿孙;欣余北大门楼在,差慰胸中一缕魂”的感慨。离京前,我送他一方洮砚;我爱人周崇瑷怕他路上着凉,送了一件羊毛衫。这件事本来不值一提,未曾想到,他对这点心意极为珍惜。回到扬州后,写了一首“洮砚曲”给我,内有“出入手搀扶,来去亲迎送;下榻专家楼,瓜果多清供;早忧寒气来,伉俪轻裘奉”等句。更加没有想到的是,在陈老师仙逝后,他的爱女陈卫东写信告我:“耳濡目染,感到您和我慈父的师生情谊十分深厚,以至于他在弥留之际多次念叨您的名字。遗憾的是当您来到他病榻前时,他已不能再看您一眼。这里不妨顺便将一件事告诉您:我慈父在病重前不久,似乎有不祥的预感,要我将您送给他的羊毛衫从箱中找出,却没有穿。我问他:‘既然不准备穿,为何要我找了出来?’他却什么也没有说。正因为如此,在他仙逝后,我便将这件羊毛衫连同其他衣物一并烧给了他,让您爱他的一颗心伴他而去,一起进入永恒。”

读至此,我忍不住掉下泪来……

光阴似箭,恩师仙逝四周年了。四年来,我经常想起在我人生的各个阶段,他给予我的帮助。为表示悼念,我和柯敬兄以及他的爱女陈卫东等,把他的诗文整理出版,使他的亲人、学生和诸多的生前好友,见其文,如见其人。

最后,感谢书法家肖丽女士在百忙中为本书题写书名。

2009年9月8日