-

1.1序

-

1.2第一编 中期封建社会的序幕

-

1.2.1第一章 秦族的渊源、建国及其历史形势

-

1.2.1.1第一节 秦族的渊源与秦代封建专制主义国家的创立

-

1.2.1.2第二节 秦代中国境内各种族的活动

-

1.2.1.3第三节 秦代的世界形势

-

1.2.2第二章 秦代社会经济的构造及其转向

-

1.2.2.1第一节 土地所有的关系之改变与农业

-

1.2.2.2第二节 生产技术之综合与手工业

-

1.2.2.3第三节 经济制度之划一与商业

-

1.2.3第三章 秦朝政权的性质、组织、发展及其灭亡

-

1.2.3.1第一节 秦朝政权的性质及其组织

-

1.2.3.2第二节 秦代社会关系的变化

-

1.2.3.3第三节 秦朝政权的发展

-

1.2.3.4第四节 陈胜、吴广领导的农民大暴动与秦朝的灭亡

-

1.2.4第四章 秦代的意识形态及其变化

-

1.2.4.1第一节 焚书坑儒与文化思想在血与火之前的大审判

-

1.2.4.2第二节 文字的统一与艺术的大综合

-

1.2.4.3第三节 神的世界之变动与宗教的新发展

-

1.3第二编 中期封建社会的确立与展开

-

1.3.1第五章 西汉王朝的建立及其历史形势

-

1.3.1.1第一节 楚汉之争与西汉王朝的建立

-

1.3.1.2第二节 汉族的形成与国内其他各种族的活动

-

1.3.1.3第三节 西汉时期世界的新形势

-

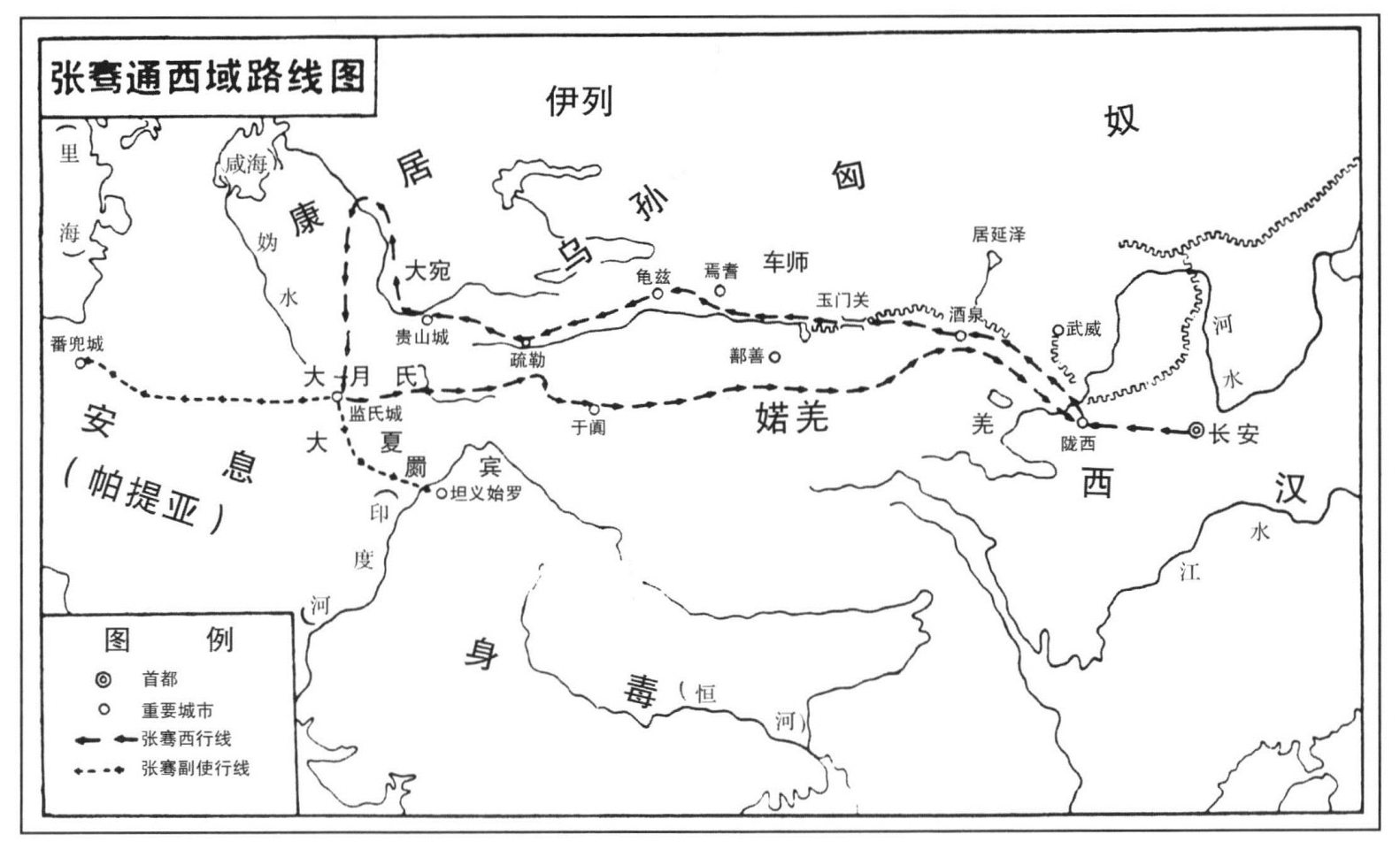

1.3.1.4第四节 西汉与中亚商路的开通

-

1.3.2第六章 西汉的社会经济构造

-

1.3.2.1第一节 西汉的农业

-

1.3.2.1.1一、土地再分配、农民复员与农村秩序的恢复

-

1.3.2.1.2二、技术提高与农业生产性的向上

-

1.3.2.1.3三、土地兼并与农民离开土地的过程

-

1.3.2.1.4四、赋税、徭役与农民的赤贫化

-

1.3.2.2第二节 西汉的手工业

-

1.3.2.2.1一、盐铁业国营及其发展

-

1.3.2.2.2二、铸铜及其他金属工业

-

1.3.2.2.3三、纺织及与之有关的服物工业

-

1.3.2.2.4四、漆器、砖瓦、造船及其他手工业

-

1.3.2.3第三节 西汉的商业都市与国际贸易

-

1.3.2.3.1一、商业发展之一般的倾向

-

1.3.2.3.2二、都市的分布、内容及其行政管理

-

1.3.2.3.3三、大商人的出现及其活动

-

1.3.2.3.4四、货币的铸造与种类

-

1.3.2.3.5五、周边和国际贸易的发展

-

1.3.3第七章 西汉政权的性质、组织、发展及其崩溃

-

1.3.3.1第一节 西汉政权的性质及其组织

-

1.3.3.1.1一、西汉政权的性质与汉初的“贱商政策”

-

1.3.3.1.2二、西汉的政治组织与诸侯王的封建

-

1.3.3.1.3三、西汉的奴婢与奴隶制度

-

1.3.3.2第二节 西汉政权的发展

-

1.3.3.2.1一、地方割据与中央集权的斗争——从吕后称制、文景削藩到七国叛变

-

1.3.3.2.2二、中央集权政治的形成与疆域的奠定

-

1.3.3.3第三节 西汉政权的崩溃

-

1.3.3.3.1一、西汉政权的腐化与王莽改制

-

1.3.3.3.2二、绿林、赤眉大暴动与西汉的灭亡

-

1.3.4第八章 东汉王朝的继起及其历史形势

-

1.3.4.1第一节 新市、平林与东汉王朝的建立

-

1.3.4.2第二节 东汉时国内各种族的活动及世界的形势

-

1.3.4.3第三节 东汉与边疆各族及邻国的关系

-

1.3.5第九章 东汉的社会经济构造

-

1.3.5.1第一节 土地分配与农业生产的向上

-

1.3.5.2第二节 土地兼并、赋税、徭役与农民的赤贫化

-

1.3.5.3第三节 手工业发展与科学的发明

-

1.3.5.4第四节 商业、都市、钱币与国际贸易的再展开

-

1.3.6第十章 东汉政权的性质、组织、发展及其崩溃

-

1.3.6.1第一节 东汉政权的性质及其组织

-

1.3.6.2第二节 东汉政权的巩固及其在边疆地区统治的加强

-

1.3.6.3第三节 边疆各族的叛变与东汉统治的动摇

-

1.3.6.4第四节 外戚、宦官、党锢之祸与东汉政权的腐烂

-

1.3.6.5第五节 黄巾大暴动与东汉王朝的灭亡

-

1.3.7第十一章 两汉时代的意识诸形态

-

1.3.7.1第一节 崇儒术黜百家与文化思想的再审判

-

1.3.7.2第二节 儒家哲学的发展

-

1.3.7.2.1一、经今古文派之争与儒家哲学之分派

-

1.3.7.2.2二、谶纬的出现与儒家哲学的玄学化

-

1.3.7.2.3三、王充著《论衡》与儒家哲学的被反击

-

1.3.7.3第三节 两汉的科学——农艺、水利、天文、历算、医药、地理与历史学

-

1.3.7.4第四节 两汉的文学——辞赋、歌谣、五言古诗与古乐府歌曲

-

1.3.7.5第五节 两汉的艺术

-

1.3.7.5.1一、从史籍中所见之汉代的绘画

-

1.3.7.5.2二、从汉代石刻画像上所见之汉代的浮雕及其他雕刻

-

1.3.7.5.3三、汉代的音乐和歌舞

-

1.3.7.6第六节 两汉的宗教

-

1.3.7.6.1一、多神教的发展

-

1.3.7.6.2二、佛教的最初传入

-

1.3.7.6.3三、道教的起源

1

秦汉史

传言,举二苣火燔一积薪。”此其例也。

传言,举二苣火燔一积薪。”此其例也。

羊,可疗毒。又有食药鹿。鹿麑有胎者,其肠中有粪,亦疗毒疾。又有五角羊。”

羊,可疗毒。又有食药鹿。鹿麑有胎者,其肠中有粪,亦疗毒疾。又有五角羊。”