-

1.1绘画之美

-

1.1.1扉页

-

1.1.2导语

-

1.1.3黄公望的快雪时晴

-

1.1.3.1春雪的吟唱:九峰雪霁图轴

-

1.1.3.2雪中的“快”意:快雪时晴图卷

-

1.1.3.3生命的意兴:剡溪访戴图轴

-

1.1.4吴镇的渔父情结

-

1.1.4.1大钓者不钓:洞庭渔隐图轴

-

1.1.4.2无家者的歌:芦花寒雁图轴

-

1.1.4.3与群鸥往来 烟云上下:秋江渔隐图轴

-

1.1.5倪瓒的林亭远岫

-

1.1.5.1乾坤一草亭:容膝斋图轴

-

1.1.5.2永恒的寂寞:渔庄秋霁图轴

-

1.1.5.3一枝留得后人看:竹枝图卷

-

1.1.5.4五株烟树空陂上:云林春霁图轴

-

1.1.6沈周的落花风雨

-

1.1.6.1落花风雨又伤春:落花图卷

-

1.1.6.2江畔的温情:京江送别图卷

-

1.1.6.3静中窥出端倪:夜坐图轴

-

1.1.6.4心与物游:耕息轩图

-

1.1.7文徵明的一榻松风

-

1.1.7.1自我的发现:中庭步月图轴

-

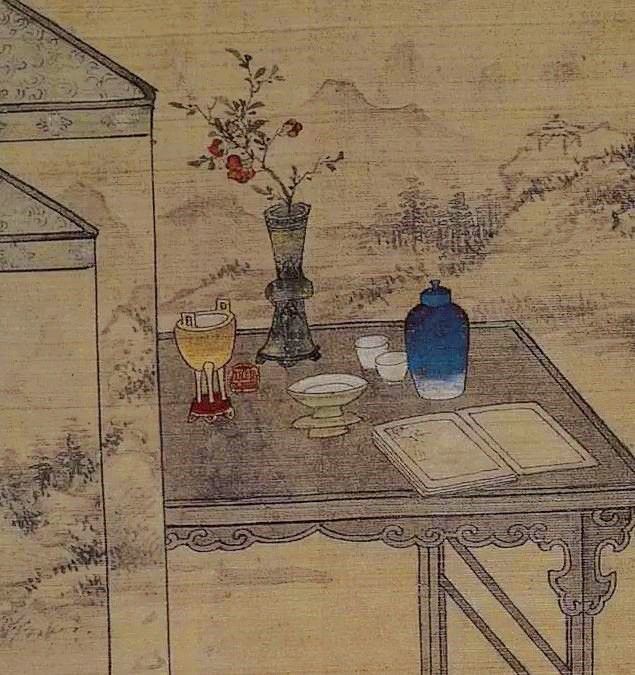

1.1.7.2寓意于物:真赏斋图

-

1.1.7.3老木苍藤古藓香:古木寒泉图轴

-

1.1.8唐寅的红叶题诗

-

1.1.8.1不逐炎凉:秋风纨扇图轴

-

1.1.8.2槛外长江空自流:落霞孤鹜图轴

-

1.1.8.3有情总被无情误:红叶题诗图轴

-

1.1.8.4梦入清净地:桐阴清梦图轴

-

1.1.9陈道复的云间偷活

-

1.1.9.1一身清僻米家风:云山图卷

-

1.1.9.2波面出仙妆:商尊白莲图轴

-

1.1.9.3静听玄蝉起夕阳:枯荷知了图

-

1.1.10徐渭的独啸晚风

-

1.1.10.1雪中芭蕉绿:蕉石牡丹图轴

-

1.1.10.2徐渭的自画像:葡萄图轴

-

1.1.11陈洪绶的蕉林酌酒

-

1.1.11.1高古幽淡说人生:蕉林酌酒图轴

-

1.1.11.2作万古吟啸:吟梅图轴

-

1.1.11.3人人有个灵山塔:婴戏图轴

-

1.1.11.4人自怜花人谁怜:拈花图轴

-

1.1.12董其昌的泉光云影

-

1.1.12.1山色有无中:秋山高士图

-

1.1.12.2一片清光:泉光云影图轴

-

1.1.13龚贤的清凉世界

-

1.1.13.1无上清凉世界:村居图页

-

1.1.13.2荒乱中的娉婷:荒柳图

-

1.1.13.3生命的不在场:老树荒亭图

-

1.1.14八大山人的独鸟盘空

-

1.1.14.1佛祖拈花 迦叶微笑:水仙图页

-

1.1.14.2无言的对话:巨石小花图

-

1.1.14.3一只慈柔的小鸡:鸡雏图

-

1.1.14.4独坐大雄峰:孤鸟图轴

-

1.1.15吴历的静深秋晓

-

1.1.15.1浑厚华滋气独全:湖山秋晓图卷

-

1.1.15.2静水深流:静深秋晓图轴

-

1.1.16恽寿平的夜月梨花

-

1.1.16.1乡关之恋:古木寒鸦图

-

1.1.16.2朱栏白雪夜香浮:九兰图卷

-

1.1.17石涛的狂壑晴岚

-

1.1.17.1宝剑出匣:搜尽奇峰打草稿图卷

-

1.1.17.2心静手闲中的躁动:泛舟图

-

1.1.17.3纤细中作舒卷派:古木垂阴图轴

-

1.1.18金农的江路野梅

-

1.1.18.1吾生如寄欲何归:寄人篱下图

-

1.1.18.2白了人头是此声:短墙芭蕉图

-

1.1.18.3耻向春风开好花:古梅图

-

1.1.18.4风来四面卧当中:荷风四面图

-

1.2艺术之美

-

1.2.1扉页

-

1.2.2情怀

-

1.2.2.1一根金色的芦苇

-

1.2.2.2花间一壶酒

-

1.2.2.3木樨花开了

-

1.2.2.4钟起寒山寺

-

1.2.2.5万壑松风

-

1.2.2.6山静自有日月长

-

1.2.2.7那个雪溪中的夜晚

-

1.2.2.8到台上玩月

-

1.2.2.9一期一会

-

1.2.2.10气韵不可学

-

1.2.2.11呕血十斗,不如啮雪一团

-

1.2.2.12万古长空,一朝风月

-

1.2.3趣味

-

1.2.3.1月影上芭蕉

-

1.2.3.2美丽的无秩序

-

1.2.3.3假山是假的山吗?

-

1.2.3.4苍古中的韶秀

-

1.2.3.5枯槁之美

-

1.2.3.6红叶不扫待知音

-

1.2.3.7让世界活泼

-

1.2.3.8不可一日无此君

-

1.2.3.9更持红烛赏残花

-

1.2.3.10真水无香

-

1.2.4法则

-

1.2.4.1一朵开在篱墙边的小花

-

1.2.4.2笔尖寒树瘦

-

1.2.4.3老树枯藤古藓香

-

1.2.4.4假山与枯山水

-

1.2.4.5缺月挂疏桐

-

1.2.4.6苔痕梦影

-

1.2.4.7到园中听香去

-

1.2.4.8月到风来

-

1.2.4.9空则灵气往来

-

1.2.4.10无色而具五色之绚烂

-

1.2.4.11小园自有好风情

-

1.2.4.12赏石中的包浆

-

1.2.4.13雾敛寒江

-

1.2.4.14匪夷所思的美

-

1.2.5结语

-

1.3生活之美

-

1.3.1扉页

-

1.3.2导语 为华夏生活立“美之心”

-

1.3.3天时之美

-

1.3.4地缘之美

-

1.3.5人貌之美

-

1.3.6饮茶之美

-

1.3.7长物之美

-

1.3.8栖居之美

-

1.3.9游览之美

-

1.3.10文人之美

-

1.3.11人格之美

-

1.3.12结语 走向文明中国的“生活美学”

-

1.3.13后记 以情为本的“生活美育”

-

1.4自然之美

-

1.4.1扉页

-

1.4.2导语 从“美自然”到“自然美”

-

1.4.3中国最美的地方在哪里?

-

1.4.4以何种标准评判自然美?

-

1.4.5鉴赏自然具有三种范式

-

1.4.6从自然皆动到动中审美

-

1.4.7到底成为风景还是环境?

-

1.4.8原天地之美的自然美学

-

1.4.9人貌而天虚与自然人化

-

1.4.10重塑人“与天地参”的关系

-

1.4.11自然人文化的本土传统

-

1.4.12行、望、游、居的美化

-

1.4.13大自然中的一切皆美吗?

-

1.4.14如何看待自然存在的丑?

-

1.4.15西方荒野模式何以衰落?

-

1.4.16环境伦理与美学的联姻

-

1.4.17树文明孕育的人化内涵

-

1.4.18回归人与自然亲缘关联

-

1.4.19大地艺术拥有道家特质

-

1.4.20自然之美持续无声进化

-

1.4.21人类与生态中心皆不取

-

1.4.22结语 “自然美学”答问录

-

1.4.23后记 融入生活的环境美学

1

名家美育课