-

1.1目录

-

1.2序言

-

1.3第一部分 饥荒

-

1.3.11. 马铃薯晚疫病(1586—1883年)

-

1.4第二部分 瘟疫

-

1.4.11. 沼泽热(疟疾)(公元前2700—公元1902年)

-

1.4.22. 黑呕(黄热病)(1793—1953年)

-

1.4.33. 监狱热(斑疹伤寒)(1489—1958年)

-

1.4.44. 黑死病(鼠疫)(541—1922年)

-

1.5第三部分 战争

-

1.5.11. 战争中的化学合成品(公元前423—公元1920年)

-

1.5.22. 齐克隆(1917—1947年)

-

1.5.33. 滴滴涕(1939—1950年)

-

1.5.44. I. G.法本公司(1916—1959年)

-

1.6第四部分 生态

-

1.6.11. 杀虫剂抗性(1945—1962年)

-

1.6.22. 《寂静的春天》(1962—1964年)

-

1.6.33. 惊叹与谦卑(1962年后)

-

1.7后记

-

1.8致谢

4

黑死病(鼠疫)

(541—1922年)

全城都惊慌失措,那些没有死的人,都被潮水所击,这城的呼喊声就升到天上。

——《旧约·圣经·撒母耳记5:11—12》

黑暗时代的帷幕由鼠蚤与黑老鼠共同揭开。它们联手传播了迄今为止最具破坏性的疾病——淋巴腺鼠疫。“疫病”(Plague)一词来源于拉丁语“plaga”,意为“打击”“击打”“受伤”或“不幸”。鼠疫,也称黑死病,首先暴发在公元6世纪的罗马帝国,掀翻了罗马最后一位伟大皇帝查士丁尼的统治。几乎在同时,它也导致了波斯帝国的瓦解。

公元541—542年,查士丁尼瘟疫在欧洲和中东地区造成2500万至1亿人死亡。穆罕默德军队发现此前无法打败的罗马军队和波斯军队突然变得不堪一击。罗马帝国从此衰败,到中世纪,沦为单一民族的国家,欧洲文明也呈螺旋式下降。人文主义之父、意大利早期文学巨匠弗朗西斯科·彼特拉克将从罗马帝国灭亡(第一次瘟疫流行期)一直到他本人所处的14世纪中叶(第二次瘟疫流行期或称“黑死病时期”)这一时期称为“黑暗时期”或“黑暗时代”。

尽管公元6世纪的查士丁尼瘟疫将欧洲推入了“黑暗时代”,但14世纪的“黑死病时期”却与文艺复兴携手同来。彼特拉克对罗马帝国的文化推崇备至,认为帝国灭亡后的历史不值一提,并以一言蔽之:“除了称颂罗马,历史还会包括其他内容吗?”然而,就在彼特拉克的有生之年里,灾难再次降临,瘟疫肆虐,而他也将此事记录下来,留给子孙后代。

1347—1352年的瘟疫,1334年左右开始席卷亚洲各国。1347年底,藏在商人和士兵身上的跳蚤,从中亚出发,沿着丝绸之路,将瘟疫带到了拜占庭首都君士坦丁堡。君士坦丁堡的一位著名学者写道:“无论男女老少,不分高低贵贱,瘟疫面前,均不能幸免。仅仅一两日,有些人家已经灭门绝户。邻居、家人或者亲戚,人人自身难保。”

位于克里米亚东海岸的卡法,是重要的贸易城市,易守难攻。1344年,控制卡法的热那亚商人和一支军队再次爆发战争,瘟疫在战争中暴发。

部分热那亚人感染了瘟疫,乘船逃离卡法,前往西西里岛、撒丁岛、科西嘉和热那亚的港口,瘟疫由此迅速蔓延。热那亚人加布里·埃尔·德·穆西斯无意中传播了瘟疫,他对此深感歉疚。“经过长途航行,我们终于回到了热那亚和威尼斯,”他写道,“然而,我们中的幸存者寥寥无几,生存率不到1%。我们仿佛被邪恶的灵魂裹挟着走进了家门,亲朋好友和邻居从四面八方赶来探望。他们用拥抱和亲吻安抚我们,殊不知,我们这些携带着死亡毒镖的人,说话之时,毒气便伴随着语言从口中喷出。当他们返回自己家时,很快便殃及整个家族。”死亡人数与日俱增,社会已无力招架,“无论是伟人、贵人还是小人,都被扔进同一个坟墓,因为死者不分贵贱”。

1348—1350年,瘟疫从君士坦丁堡开始,以迅雷不及掩耳之势横扫了中东和欧洲。当地的老鼠急不可耐地爬上货车,爬上装满纺织品和食物的货船。1349年,在叙利亚的阿勒颇,一位感染了瘟疫的编年史家临终前写道:“瘟疫在蚕食我们。它用脓疱摧毁了人类,孜孜不倦地搜寻每个家庭。只要有一人吐血,全家都必死无疑。不过两三个晚上,整个家庭都将入土。”佛罗伦萨的一位作家描述说,在乱葬坑中,尸体和泥土仿佛“奶酪千层面”一般,一层叠一层地埋葬。到1352年,欧洲将近一半人口死亡,至少需要一个半世纪才能恢复到原有的人口。欧洲原有的社会规范完全崩溃,新的社会秩序逐渐形成。

这场灾难的范围之广,连研究者也觉得瞠目结舌。彼特拉克写道:“即便是亲眼所见,我们也不敢相信,总认为这是一场噩梦;可是,我们的确是清醒地睁大眼睛目睹着这一切,我们深知自己哀叹的这一切都是绝对真实的存在。在这个被葬礼的火把彻夜照亮的城市里,我们如何能在虚空之中找到长久渴望的安全?啊,幸福的下一代啊,他们无从体会这些痛苦,只会把我们的叙述当作一个寓言!”

欧洲人处理瘟疫的方式加速了病原体的传播。“鞭挞者行动”大行其道:人们用鞭子抽打自己,认为只有如此赎罪才能平息上帝的怒火。这些受虐狂们还走街串巷发展信徒,瘟疫随之四处扩散。瘟疫医生们头戴内装芳香草药的鸟嘴面具,防止吸入毒气;脸上架着红色眼镜,用来驱除邪恶;身上裹着蜡制的长外套以免沾上病人的体液。他们挨家挨户地诊疗,却也将跳蚤顺路带到各家各户。还有许多人信奉享乐主义,认为世界末日近在眼前,完全不在意健康习惯,也不遵从社会规范。一位研究者写道:“对这些人而言,活着的日子似乎屈指可数,于是选择自暴自弃,对自己的财产甚至生命都毫不在意。”人们将每一天都当作最后一天来欢庆,放弃了耕种与放牧,于是,饥饿导致了营养不良,免疫力愈发下降。父母与孩子之间的联系也日益疏松瓦解。有人曾这样描述当时司空见惯的现象:“父母将孩子丢到了脑后,拒绝抚养和照顾。”

正如一位学者所言,人们普遍认为瘟疫起源于“邪恶的人,他们是魔鬼之子,使用各种毒液与毒药,以歪门邪道腐蚀了食物”。基督徒包括鞭挞者,指控犹太人向井水中投毒引发了瘟疫,于是他们将犹太人活活烧死,为莫须有的罪责实施报复;同时他们还摧毁了大约100个犹太人聚居地。这样的暴行主要发生在德国,欧洲其他各地也未能幸免。一些审问者声称,犹太人的毒药来自蛇怪——一种能将人变成石头的神话生物。

德国当时著名的科学家康拉德·冯·迈肯伯格认为,犹太人不该受到如此责难:“在我看来,瘟疫导致世界各地的人口大面积死亡,关于其根源,以上这些论断,无论由谁提出,都没有完全和充分的理据。我的理由如下——众所周知,在希伯来人曾经居住过的大部分地区,也曾发生瘟疫,大批希伯来人因此死亡。这些希伯来人的后人,既然渴望在这片土地上繁衍生息,就不可能满怀恶意地毁灭自己,毁灭与自己拥有同样信念的人。此外,在许多地方,即使已将犹太人赶尽杀绝,如今依然成为了死神的首选之地。留下来的居民,在瘟疫强大的攻势下,只能束手就擒。”因此,尽管教皇克莱门特六世依然“痛恨犹太人的背信弃义”,但仍同意颁布保护令。

关于瘟疫的缘由,除了犹太人在井中投毒,其他各种猜测也都不一而足。许多人把责任归咎于上帝的愤怒。鞭笞者在布道时援引上帝的话:“几年来,诸多苦难接踵而至——地震、饥荒、高烧、蝗灾、鼠患、虫灾、天花、霜冻、雷电以及各种动荡。我将这一切降临于你,只因你没有守我的圣日。”

尽管人们普遍认为上帝是为了回应人类的众多罪恶而释放了瘟疫,但依然难以理解上帝的时间安排。彼特拉克写道:“我不否认,哪怕惩罚更重,我们都是罪有应得。但是,我们的先人也应该同样受罚,我们的后代也不例外——我只祈祷他们不会遭此不幸。因此,公正的法官们,为什么让复仇的怒火在我们这个时代燃烧得如此猛烈?为什么此前恶贯满盈的时代却没有得到惩罚与教训?人人都犯了同样的罪,却只有我们承受着鞭笞。”与眼前的惩罚相比,彼特拉克认为,诺亚时代所见的上帝的愤怒不过“是一种乐趣,一个玩笑,一种休息的方式”。

许多人认为瘟疫源自上帝的愤怒,也有一些人从星象中寻找缘由。巴黎大学医学院在瘟疫期间发表了一篇著名的科学论文,指出:“瘟疫的首要根源来自于遥远的天际,即天体的格局。在公元1345年,3月20日正午刚过一小时,水瓶座三颗位置较高的行星发生交会。当时,木星又热又湿,吸收着地球上包裹了邪恶的蒸气,而火星又热又干,将正在上升的蒸气引燃,因此整个大气层中充斥着闪电、火花以及有害的蒸气和火焰。”

法国阿维尼翁的一位教廷音乐家,同许多人一样,将黑死病归因于大气因素,并引用了圣经中的意象进行描绘:“第一天下雨,落下青蛙、蛇、蜥蜴、蝎子和许多有毒的野兽。第二天打雷,有闪电和大冰雹落在地上,将地上的人,无论老少,几乎都杀掉。到了第三天,火和臭气熏天的烟一起从空中落下,吞噬了残余的人和牲畜,烧毁了这些地方的所有城镇和城堡。”如此惨烈的毁灭景象是“瘟疫区随风南下的臭气”感染所致,而它吞噬一切的气势也激发了夸张的想象,例如,曾有人报道,希腊的“男人、女人和所有活物都变成了大理石雕像”。

注重逻辑的学者试图寻找一种基于现实与自然的解释。一位著名的神职人员认为,地震使有毒气体逸入大气中。这一假设有其合理性,因为瘟疫暴发时,欧洲部分地区有地震同时发生。巴黎大学医学院同意地震是原因之一,并认为季节变迁和流星坠落也对其产生影响。其他学者则更加接近事实真相,将其归因为有毒物质在人与人之间的传播。教皇克莱门特六世显然同意这一说法,因为他已迅速逃离了瘟疫蔓延的阿维尼翁。

一些研究者敏锐地注意到黑死病和老鼠之间的联系,甚至对灭鼠活动进行记录。1348年,一位感染此病的学者在去世前写道:“无数的害虫随雨水落下,有些害虫有八只手掌那么大,通体黑色,长着尾巴,有的活着,有的死了。它们散发着恶臭,使得眼前的景象更加恐怖。与其搏斗的人沾染了毒液,纷纷死去。”

还有些研究者注意到感染与病人个人物品的处理方式也有密切关系。一位学者在谈到黑死病时这样写道:“黑死病不仅会感染那些与病人有过交谈或接触的健康人,使之生病甚至在恐惧中死亡,还可能感染任何接触过受害者衣物的人。”

医疗机构建议采取多种预防措施,如饮用上好的葡萄酒并焚烧芳香的植物,同时还需忌口,例如,“不可食用七鳃鳗等黏性鱼类和凶猛鱼类,如海豚、鲨鱼、金枪鱼等”。易感人群包括“有不良生活习惯者,如过量运动、纵欲以及过度沐浴;羸弱、消瘦、心悸者;婴儿、妇女、年轻人以及那些身体肥胖、面色红润的人”。此外,必须避免对死亡的想象和恐惧,因为“这样做会带来巨大影响,甚至会改变婴儿在母亲子宫里的形状和体型”。悲伤被认为是瘟疫的成因之一,尽管其影响力因人而异:“它对知识分子的打击最大,对智力低下者以及懒惰者的损害最小。”还有医生采用放血法,记录显示,在下弦月出现的时间里,中间几天进行放血最为有效,但前提是,此时月亮不可与双子座、狮子座、处女座等同现。

对病因的无知不可避免地导致了防治的失败。佛罗伦萨瘟疫最为严重时,有位著名的意大利学者指出了这一点:“对于这样的疾病,医生束手无策,所有的医学努力似乎都是无益的,毫无用处。或许这种疾病本来就无可救药,也或许参与治疗的人(虽然医务人员的数量迅速增加,但由于加入者大多没有接受医学训练,合格人员不多)不知病因,根本提不出有效的治疗方案。”另一位研究者描述了当时的医疗窘境:“世界各地的医生,无论是通过自然哲学、医学还是占星术,都找不到立竿见影的治疗方法。为了赚钱,有些人登门分发自己配置的药物,而病人的死亡不过证明了他们的方法有多么无稽与虚假。”锡耶纳(意大利中部城市)的一位编年史家总结,“吃药越多,送命越快”。彼特拉克指出,由于人们“弄不清瘟疫的原因和根源,不得不承受许多无端的压力,因为无论是无知还是瘟疫本身,都不及胡言乱语和高谈阔论更为可憎。他们自称无所不知,但实际上一无所知。”

不计其数的人死于瘟疫,放眼望去,哀鸿遍野。彼特拉克哀叹:“我们的挚友现在何处?当人类濒临灭绝,当预言中的世界末日即将来临,我们要去何方,又与何人结为新友呢?承认吧——我们茕茕孑立,形影相吊。”

许多怪诞行为也由此产生,例如舞蹈狂躁症。舞蹈者摔倒在地,令旁观者上前践踏,以此治疗。相关历史文献中应该记录过圣维图斯舞蹈症,一种淋巴腺鼠疫的神经症状。

这种怪诞行为在艺术作品中也不乏展示,例如《死亡之舞》。而在画家笔下,死神被绘成一个棋手,展示其散布瘟疫时的肆意妄为。有钱人中开始流行一种令人毛骨悚然的时尚——死前设计自己的坟墓,而使用的意象常常令人作呕,其中最有代表性的设计是:坟墓中放置着死者的石质雕像,虫子从胳膊和腿中钻出来,青蛙蹲坐在眼睛、嘴唇和生殖器上。

瘟疫也渗透在各种各样的文学作品中,其中最令人心碎的悲剧莫过于莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。劳伦斯修士致信罗密欧告知计策,但为了防止瘟疫蔓延,信使被关押,罗密欧没有收到信件;结果,在卡布利特家的墓地,罗密欧喝下毒药,死在朱丽叶身旁。

1352年后,瘟疫逐渐消退。此后又在部分地区时有暴发,累计多达100多次。在欧洲各地,几乎每一代人都会经历一次,如此反复直至18世纪末。那时,人类的生活方式发生了巨大变化:排水系统广泛修建,粮仓和马厩同住宅分开建设。人类生活方式的这些变化更有利于褐鼠的繁殖,因此褐鼠的数量逐渐超过黑鼠,并最终取代了黑鼠。与黑鼠相比,褐鼠更喜欢居住在下水道而不是住宅中,与人类的接触减少,鼠疫的风险也因此降低。但非洲和亚洲依然是黑鼠的领地,瘟疫也就继续肆虐。

鼠疫耶尔森菌

鼠疫耶尔森菌

(1894年)

有个人似乎已进入康复期,手里拿着食物,正兴高采烈地舔着嘴唇,突然向后栽倒,几分钟后便死去了。另一人几天没有发烧,似乎已经康复,在阳台上走动时,却突然倒下死去。

——詹姆斯·康德黎医生,1894年

销声匿迹了一段时间后,鼠疫于1894年袭击中国香港。鼠疫感染率因社会阶层不同、经济状况不同而发生变化。一位外科医生指出:“在这儿的不同种族中,易感人群由高到低顺序如下——中国人、日本人、印度人(来自印度)、马来人、犹太人、帕西人和英国人。”据这位医生报告,在欧洲医生的照顾下,病人的存活率是20%;如接受中国医生的治疗,存活率为3%。10万中国居民逃离了这个城市,大多数人前往广州,而当时广州的100万人口中有10万人死亡。最终,一位记者写道:“繁忙、拥挤的街道只是香港从前的‘骨架’,如今,一切都在哀伤中沉寂下来。”

所幸的是,此次鼠疫暴发时,人类在知识与技术能力上都已足以应对这种疫情。当时在港的苏格兰医生詹姆斯·阿尔弗雷德·劳森,年轻有为,二十八岁时即执掌香港殖民政府公立医院,并于1894年5月8日诊断了首例鼠疫病患。

劳森注意到中国香港某人口稠密的社区暴发了鼠疫,情况危急。他向香港洁净局提出了一系列公共卫生措施建议:挨家挨户搜查鼠疫患者,对感染屋宇进行消毒清洁,迅速转移死者,在特定医院隔离病患。大批医院随即建立,包括欧洲医生为欧洲病人设的“医疗船”以及中国医生为中国病人开办的陆地医院。此外,为了收治蜂拥而至的鼠疫病人,当局还新建了医疗点。由于床、毯子和蚊帐等物资严重缺乏,便根据种族进行限量供应:床垫分配给印度和日本的病人,中国病人则不可领取。

劳森在士兵的陪同下,挨家挨户地寻找鼠疫病患。这并非难事。劳森写道:“一块浸透了污秽物的脏垫子湿漉漉的,上面躺着四个人。一人已死亡,舌头又黑又凸出。第二个人肌肉抽搐,陷入半昏迷状态,奄奄一息。在检查他的腋下及腹股沟淋巴结时,我们发现了大量的腺体。还有一个十岁左右的女孩,躺在污垢中至少已有两三天。第四个人已呈疯癫状态。”不久后,卫生队每天都能遇到100个新病例。鼠疫患者大多意识不清,少数仍有意识的人则“祈祷死亡”“躺在地上殴打自己以求速死”。香港某地区鼠疫肆虐,当局无可奈何,只好驱逐居民,砌墙封闭街道。

医生们注意到,鼠疫并非通过人与人直接传染而传播,而是与污秽物有关。护理病人的护士没有生病,而部分清理死者房屋积灰的士兵却生病了。许多视察人员也没有感染鼠疫,因为他们同样没有直接接触污秽。这些结果与中国人的看法是一致的,即鼠疫毒素来源于地下,升上地面后首先感染最接近地面的生命体;因此,中国人观察到鼠疫依次发生在老鼠、家禽、山羊、绵羊、奶牛、水牛和人的身上。“人类的头部离地面距离最远,因而最后一个被感染。”这一“污秽引发瘟疫”的假说也引起了欧洲医生的共鸣。《英国医学杂志》评论道:“‘藏污纳秽’一词,不仅具有修辞意义,事实上,也很接近真相。”医生们推测,一旦酷暑到来,蛰伏在垃圾堆里的细菌就会趁机复活。

科学家们竞相来港寻找致病细菌。日本政府派遣了一支研究团队,由北里柴三郎与其竞争对手青山胤通率领。二人在日本完成医学学业后,都曾在柏林师从科赫。北里是享誉世界的细菌学家,1887年,他成功分离出破伤风的芽孢杆菌;1892年,他被德国政府授予教授称号,成为首个获此殊荣的外国人。1894年6月12日,日本科学家抵达香港。三天后,亚历山大·耶尔森也来到香港。他由法国殖民部长派遣,在科赫的竞争对手巴斯德的建议与资助下,从法属印度支那(包括老挝、柬埔寨和越南)出发,独自一人前来开展研究。

耶尔森出生于瑞士,师从巴斯德,后来加入法国籍,成为法国殖民地医疗队成员。他还曾在科赫手下受过短训。在巴黎时,他为一名狂犬病患者进行尸检,手术刀切开脊髓时不慎划破了手指。巴斯德让助手埃米尔·鲁克斯给耶尔森接种刚刚研发出来的狂犬病疫苗。耶尔森、巴斯德和鲁克斯之间的友谊由此开始。

1888年,耶尔森因发现白喉毒素而闻名遐迩。这是人类首次发现细菌产生毒素。北里与他的一位德国同事随后证实,动物注射毒素后会产生“抗毒素”。这些抗毒素后来被称为抗体。鲁克斯利用北里的这一发现,在马的身上进行试验,研制出白喉抗毒素,并用这种抗毒素治疗感染白喉的儿童,进而发明了血清疗法。

受苏格兰探险家大卫·利文斯通的鼓舞,耶尔森随后远征法属印度。为了保护法国殖民者,他潜心研究疟疾和天花等地方病的发病情况。他是首位深入越南中部高地的欧洲人,也是当地山民见到的第一个欧洲人。在探险期间,他曾经感染了严重的疟疾和痢疾。

尽管耶尔森为法国赢得了不少荣誉,但在抵港时他却不及北里有影响力。在寻找人类历史上最危险细菌的征途中,北里和耶尔森一路竞争,而这种较量其实是科赫与巴斯德当年竞争的延续。

北里提前三天到港,在时间上获得了领先优势。他还得到劳森的首肯,随时可以接触到鼠疫患者。6月14日,北里在青山对一名鼠疫受害者进行尸检时发现了一种芽孢杆菌。尸检风险极高,青山和一名助手感染了鼠疫,因此在与北里的竞赛中败下阵来。所幸的是,青山最终幸免于难。

北里发现,芽孢杆菌存在于血液、肺、肝脏、脾脏和腹股沟肿大的淋巴结(淋巴结炎是淋巴腺鼠疫的特征)中。由于该病人已经死亡11小时,北里无法确定他所发现的芽孢杆菌是否为致病菌。他给一只老鼠喂食了病人的一片脾脏使其感染,又将其他各种组织喂给老鼠、豚鼠、兔子和鸽子。老鼠在两天内全部死亡,体内发现同样的芽孢杆菌。豚鼠和兔子也在不久后死亡,体内含有疑似芽孢杆菌。随后,他在其他鼠疫病患身上同样发现了芽孢杆菌,这些细菌分布在他们的肺泡、脾脏、肺、肝、血液、大脑和肠道中。

劳森确信北里发现了致病菌。6月15日,就在北里首次发现芽孢杆菌的第二天,也就是耶尔森抵港的当天,劳森将这一发现的细节以电报形式发给了《柳叶刀》杂志。一周后,《柳叶刀》宣布北里“成功发现了鼠疫杆菌”。

劳森把所有瘟疫患者的尸体都留给了北里,耶尔森的研究因此受阻。劳森禁止耶尔森进入鼠疫停尸房,或许是由于英法两国间存在着殖民竞争,或许是考虑到威望(北里远比耶尔森出名),或许是出于谨慎(他确信北里已经发现了致病菌),也或许是因为妒嫉耶尔森的科学成就。劳森想亲自调查鼠疫的起因,并曾用兔子和豚鼠做过一些实验,但由于公职在身,他没有足够的时间进行有意义的研究。“我们的时间,”他写道,“完全被与瘟疫治疗有关的实际工作所占据——都是些不为人知的事情,几乎没有时间从纯粹的科学角度去探究这个问题。”

在一次验尸过程中,耶尔森与北里相遇。二人都会说德语,但耶尔森的德语说得并不熟练,因此二人的交谈并不热络。耶尔森惊讶地发现,尽管日本科学家仔细检查了血液和内脏器官,但他们并没有注意到淋巴结炎症。他决定接近尸体检查淋巴结,但苦于没有门路,直到他的向导——一位意大利传教士推荐了一种非正统的方法。在他到港五天后,即6月20日,耶尔森贿赂了处理尸体的英国水手,成功接近尸体。耶尔森在日记中写道:“轻轻松松给他们几美元,再承诺每看一具尸体就给一笔不菲的小费,效果立竿见影。”

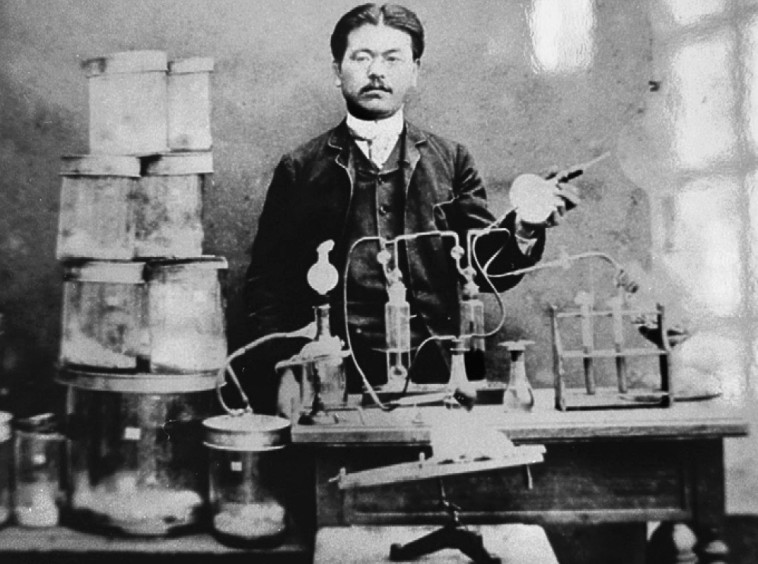

图2.4.1 1889年,在科赫研究所的北里柴三郎

科赫去世时,北里在研究所建了一座神殿。每年他在那里工作时,遇到科赫逝世的周年纪念日,他都会举行神道仪式,纪念科赫逝去的灵魂

一具尸体躺在棺材中的石灰里,耶尔森切取了尸体上的一个肿块,冲向实验室——前后不到一分钟。起初,耶尔森的实验室非常简陋,只是一个敞开的门廊,后来改为一个草棚。通过显微镜观察样本,他看到了“真正的微生物”。耶尔森在他的实验记录中写道:“毫无疑问,这就是导致瘟疫的微生物。”他将其命名为“巴氏鼠疫杆菌”(Pasteu-rella pestis,pestis在拉丁语中意为“祸根”或“烦扰”),以此纪念他的导师巴斯德。

耶尔森从尸体肿大的淋巴结中提取出这种微生物,将其注射到老鼠和豚鼠体内。第二天这些啮齿动物全部死亡,并呈现淋巴结炎的典型症状,耶尔森在其淋巴结中发现了相同的微生物,同时,他还在香港的死老鼠体内发现这种微生物。凭借这一力证,他成功申领了鼠疫患者的尸体。

但是,英国的《柳叶刀》杂志对耶尔森的发现不屑一顾。根据劳森提供的医学证据,《柳叶刀》于8月4日发表社论,重申了北里的发现,并警告读者:“可能会有某些学者热衷于发现某种芽孢杆菌,因而有必要提醒专业人士不要盲目接受与此有关的任何申明。”《柳叶刀》的另一篇社论称,耶尔森“发现了另一种芽孢杆菌,并声称这是该病的根本原因;而其他学者同样渴望有所建树,因此众说纷纭。正如一位记者所说,‘目前,鼠疫杆菌的种类简直比意大利的浓荫之城瓦隆布罗萨的树叶还要多’。在这些争先恐后的学者中,很难确定是谁最先发现了瘟疫的起因,谁有资格名垂千古(如果确有其人的话);但是,正如我们此前所说,北里教授的名字就是科学研究中‘精确缜密’的代名词,任何对他工作的质疑,都可能无功而返。”

就在8月末,《柳叶刀》和《英国医学杂志》发表了北里和劳森提供的“北里病原体”照片。不同寻常的是,芽孢杆菌呈现出多种形态。《英国医学杂志》还报道了耶尔森发现的一种芽孢杆菌,以及它在大鼠、小鼠和豚鼠身上引起的快速死亡,无论是通过接种还是用鼠疫患者的组织进行喂养。《柳叶刀》认定耶尔森的结论错误,因为“北里教授向来是准确可靠的研究者,如果不能确保观察及实验的精准性,他绝不会贸然发表文章”。

事实上,北里的确仓促行事了。入港后仅两天,他就发现了这种芽孢杆菌,而耶尔森在六天后也有所发现。毫无疑问,他感到了竞争的压力,同时,劳森也希望他能赶在耶尔森之前争得荣誉。双重重压下,他背弃了自己一贯的科学而严谨的态度。北里的细菌培养物受到了污染,导致英国医学期刊上的芽孢杆菌的多样形态。最初,北里无法确定他的芽孢杆菌染色是革兰氏阳性还是革兰氏阴性(这是细菌学的标准鉴定法),发表出来的结果自相矛盾。随后,他又确定这种芽孢杆菌染色是革兰氏阳性。这种混乱的工作受到了北里的同事兼竞争对手青山的批评。

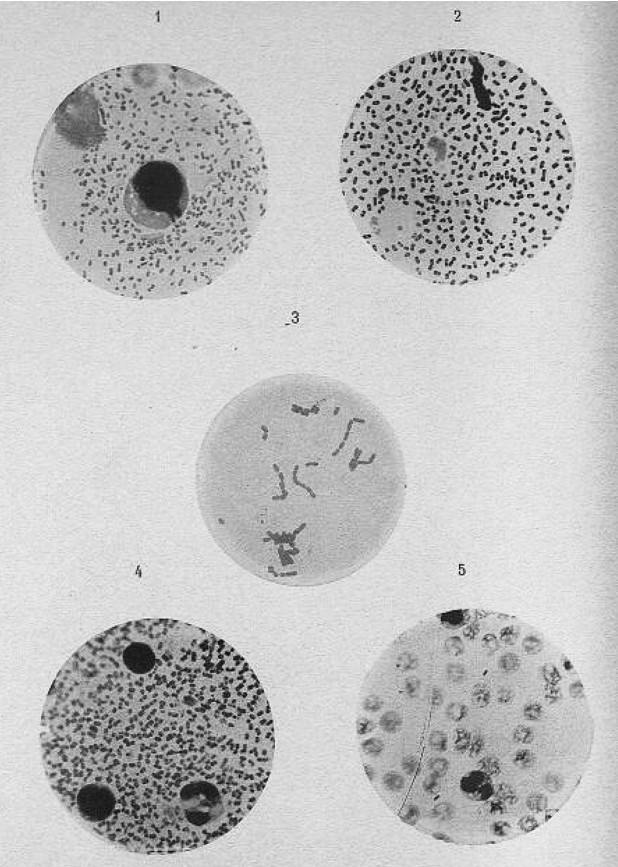

图2.4.2 耶尔森的显微图像:1. 鼠疫患者的淋巴结;2. 鼠疫感染的死鼠淋巴结;3. 肉汤中的鼠疫细菌培养;4. 接种鼠疫的小鼠淋巴结;5. 鼠疫患者死后五分钟内采集的血液,照片中有两种细菌存在

然而,耶尔森确定芽孢杆菌无法用革兰氏染色法染色(芽孢杆菌是革兰氏阴性)。其实,这两位研究者发现的是不同种类的细菌,但世界各地的报道仍称其为“北里-耶尔森杆菌”。几十年来,尽管北里和耶尔森都被当作鼠疫致病菌的发现者而广受尊重(劳森却无此殊荣),但这一荣誉最终归于耶尔森一人。1970年,即耶尔森去世27年后,这种病原体改名为鼠疫耶尔森氏菌。

直到1935年去世,劳森一直坚信发现鼠疫病原体的是北里而不是耶尔森。然而,北里在调查1899年日本神户暴发的另一次疫情后,便不再坚持自己原先的观点。他写道:“我在神户为鼠疫病人做检查。每一个病例都使我认识到一个事实,那就是致病菌确实是耶尔森杆菌。”日本海军首席医疗官对事态的转变深为感慨。“现在,发现鼠疫杆菌的荣誉只属于耶尔森一人了。”他写道,“我们非常遗憾,像北里这样杰出的细菌学家,竟然在寻找微生物的过程中犯下了如此匪夷所思的错误。”然而,若干年后,北里在20世纪20年代重申鼠疫杆菌是由日本科学家(可能指的是他本人)发现的。

同其他许多传染病一样,有些人试图自己接种鼠疫以获得免疫力。最早进行尝试的似乎是埃及的一位英国陆军医生。1802年,他将腹股沟一块淋巴囊肿中的物质注射进自己的胳膊。最终,他死于鼠疫。

香港暴发的鼠疫带来一种更富成效的预防方法。耶尔森在香港发现鼠疫杆菌后,立即邮寄了一个样本到巴黎的巴斯德研究所。他将活的鼠疫培养菌置于一个密封的玻璃管中,再放入另一个玻璃管,最后用一截竹筒包裹。幸运的是,这个包裹到达了目的地。鲁克斯培养了样本并从中制出了抗鼠疫血清。1896年,耶尔森在中国尝试了这一崭新的治疗方案,取得了一些成功。

1897年,耶尔森被调到法属印度,在越南芽庄建立了巴斯德研究所,又成立了河内医学院并亲自管理。耶尔森还建了一个农场,种植巴西橡胶树;又在自家屋顶上造了一个圆顶,内置一架望远镜;1915年他再建一个新农场,种植金鸡纳树,用于生产治疗疟疾的奎宁。他认为,这最后一件事对确保法国在一战期间的奎宁供应至关重要。1940年,第二次世界大战即将拉开帷幕,耶尔森前往巴黎,并赶在德国入侵前乘坐最后一班飞机离开。三年后他在芽庄去世,葬于芽庄的苏伊道湖,耶尔森在芽庄生活了半个世纪,当地人称他为“南先生”,也就是“五先生”,因为他是一名法军上校,制服上有五道条纹。这样,就不必再用外国名字称呼他。

鼠蚤

鼠蚤

(1897—1922年)

那天是1898年6月2日,自瘟疫出现以来始终折磨着人类的秘密终于被我揭开。那一刻,内心的感受真是难以言喻。

——保罗-路易斯·西蒙德,1898年

虽然耶尔森确定了病原体,并明确其对老鼠和人类具有传染性,但病原体究竟如何感染宿主依然不得而知。他曾怀疑老鼠是主要的传染渠道,也曾假设病原体暴露后会感染土壤,进而传播瘟疫。而北里则推测芽孢杆菌的传染途径可能是呼吸传染、伤口接触或者肠道感染,他也怀疑苍蝇之类的昆虫或者老鼠也可能传播疾病。出人意料的是,耶尔森和北里都没有考虑鼠蚤,而1894年他们在香港开展工作时,科学界的重大发现——确定疟疾与黄热病的昆虫媒介——即将发生。

一位外科医生詹姆斯·康德黎注意到老鼠大量死亡——距离真相仅有一步之遥——他却没能将疾病与老鼠身上的跳蚤联系在一起。“老鼠离开了下水道和排水沟中的巢穴,”康德黎写道,“从洞里逃出来,钻进人类住所。它们似乎毫不在意人类的存在,晕头转向地奔跑,后腿一阵阵奇怪地抽搐,最后往往死在卧室的地板上,但更多时候死在地板下面,那里传来的腐烂气味就是证明。”还有中国人注意到,鼠疫暴发的两三周前,老鼠死亡的数量异常之多,这被视为“厄运即将到来的征兆”。

在广州,仅仅一个季度,官员们就组织人手收集并埋葬了22000只死鼠,其中的15000只来自香港的一条街道。详察后发现这些老鼠携带鼠疫杆菌,康德黎还指出老鼠的身体症状和行为表现与人类患者相似。在接种实验中,鼠疫杆菌从人类传给老鼠和其他啮齿动物,这也表明其中存在着某种重要关联。“因此,老鼠的感染是不能轻易忽略的,”康德黎写道,“但必须将其纳入影响疾病传播的条件加以考虑。即使我们能够确信老鼠受到感染,它们很可能与人类一样是被感染者,也有可能是人类瘟疫的实际携带者。”

1897年,绪方正规以书面形式第一次提出鼠疫由鼠蚤传播的假说,他写道:“人们应该注意跳蚤之类的昆虫。老鼠死后尸体变冷时,它们会离开宿主,将瘟病毒直接传给人类。”绪方正规收集了鼠疫死鼠身上的跳蚤,将它们压碎并注射到两只老鼠体内,其中一只感染了鼠疫并死亡。绪方认为跳蚤是鼠疫众多感染途径之一。

法国内科医生保罗-路易斯·西蒙德独立开展实验,证明了鼠蚤的关键作用。西蒙德在其职业巅峰期进入鼠疫研究领域。1882至1886年,在法属圭亚那管理一家麻风病院期间,他感染了黄热病并幸存下来。在东亚地区工作数年后,他于1895年进入巴黎巴斯德研究所,研究与疟疾相似的原生动物寄生虫。他在这些寄生虫体内发现了雄性元素,这是疟疾自然史研究的重要一步。帕特里克·曼森向身在印度的罗纳德·罗斯寄去了西蒙德描述寄生虫生殖特征的论文;遗憾的是,罗斯未能意识到这一发现的意义。

1897年,西蒙德接替耶尔森在印度孟走马上任,研究新型抗鼠疫血清的效果。当时,印度人反对使用抗鼠疫血清,甚至以暴力对抗。有鉴于此,印度当局甚至禁止罗斯继续对疟疾患者进行研究,这也是罗斯遭遇的又一次挫折。同年年底,由于工作强度过大,西蒙德感染了疟疾。

第二年四月,西蒙德被派往巴基斯坦的卡拉奇调查鼠疫疫情。正如耶尔森在香港的遭遇,西蒙德也被英国当局禁止进入鼠疫医院,他在卡拉奇的研究因此受阻。与耶尔森和康德黎一样,西蒙德同样在疫区发现了死鼠。在一所房子里,他找到了75只死鼠。西蒙德在笔记中记录了一个重要现象:“一天,在一家羊毛厂,上早班的员工注意到地板上躺着许多死老鼠,20名工人奉命进行清理。随后三天内,他们中有10人患上了鼠疫,而其他员工无一人生病。”他又走访了一个村庄,同样有老鼠大量死亡,有先见之明的村民认为瘟疫即将来临,立即逃到一个偏远的聚居地。“两周后,”西蒙德写道,“一对母女获准返回村里取衣服。她们在房间的地面上发现了几只死老鼠,于是抓住老鼠的尾巴,把它们扔到街上,然后回到聚居地。两天后,两人都患上了鼠疫。”

“我们必须假设,”西蒙德写道,“在死鼠和人类之间必定有一个传播中介,而这个媒介可能是跳蚤。”西蒙德仔细观察了老鼠,他注意到健康的老鼠会清理自己,身上很少有跳蚤,而病鼠身上则有跳蚤大量滋生。当老鼠死亡时,跳蚤就离开冰冷的尸体,寻找其他老鼠或人类,这意味着在老鼠死亡后立即进行处理是极其危险的。此外,西蒙德还注意到一些鼠疫患者的皮肤上出现小水泡,其中含有鼠疫杆菌,他认为这是跳蚤叮咬的地方。

西蒙德的鼠蚤假说遭到了其他调查人员的质疑。导师拉韦朗不仅支持罗斯看似疯狂的“蚊子传播疟疾”的假说,也始终给予西蒙德源源不断的鼓励。西蒙德检查了感染鼠疫的老鼠身上的跳蚤,在它们的消化道中发现了大量的鼠疫杆菌,与此相反,健康老鼠身上的跳蚤则不含鼠疫杆菌。现在他只需证明致病菌从一只老鼠传染到另一只老鼠的过程中,跳蚤所起的作用。

西蒙德设计了一个简单的实验来验证这一假说。在实验的第一阶段,他在鼠疫病人的家里捉到了一只病老鼠,皮毛上有几只跳蚤正在蹦跳。他带着病鼠回到在卡拉奇的雷诺兹酒店临时搭建的实验室,把老鼠放进一个有网盖的大玻璃罐里。西蒙德想在老鼠身上放置更多的跳蚤。“我抓住了一只潜入酒店的猫,”他写道,“向这只慷慨大方的猫借了一些跳蚤。”他把这些跳蚤放入关着老鼠的罐子里。“24小时后,”他写道,“实验中的老鼠卷成一个小球,毛发直立着,看起来非常痛苦。”

在实验的第二阶段,西蒙德把一只健康的老鼠关在一个铁丝网笼子里,悬挂在玻璃罐里,病老鼠就在罐子的底部。两只老鼠彼此无法接触,但老鼠身上的跳蚤跳起来就能够到健康的老鼠。于是,鼠疫在两只老鼠之间得以传播(在此之前西蒙德就发现鼠蚤可以跳到10厘米左右的高度)。那只病鼠在罐子底部一动不动,第二天早上就死了。它的血液和器官中充满了耶尔森杆菌。悬挂着的老鼠在六天后也死于鼠疫,血液和器官也同样含有大量的耶尔森杆菌。

西蒙德重复这一实验,所得结果完全一致。此外,西蒙德把病鼠和健康鼠关在同一个罐子里,但没有跳蚤,健康鼠不会感染鼠疫。西蒙德的实验也是昆虫传播细菌性疾病的首次实验演示。

其他科学家拒绝接受西蒙德的研究结果,称它毫无价值,部分原因是他们无法重复这一实验结果。研究人员通常不记录他们在实验中使用的鼠蚤种类,这可能会导致实验结果不一致。然而,1903年,在西蒙德发表这一重要研究五年后,马赛的调查人员进行了验证性实验。1906年,一个研究印度鼠疫的英国调查委员会通过精准操作,使用老鼠、豚鼠和猴子完成了一系列实验,证实了西蒙德的发现。

英国调查委员会发现,在没有鼠蚤的情况下,受感染动物和健康动物之间的密切接触(包括接触鼠疫溃疡、尿液和粪便中的脓液)不会传播鼠疫;受感染的母亲在给后代哺乳时也不会传播鼠疫;空气更不会传播鼠疫。然而,如果有鼠蚤存在,鼠疫的传播力度就会与跳蚤的数量成正比。无论动物是否与受感染的土壤接触,都会发生这种情况。直接将豚鼠放到鼠疫患者的家中时,它们会吸引鼠蚤并感染鼠疫。委员会尝试先用高氯酸汞溶液或燃烧硫黄的烟雾来消灭鼠疫家庭中的跳蚤,再释放豚鼠,但跳蚤无法被彻底清除。他们发现,受感染老鼠的血液中每毫升含有多达1亿个鼠疫杆菌,这使得吸食血液的鼠蚤不可避免地吸收大量的鼠疫杆菌。总而言之,英国调查委员会的研究结果最终促使科学界接受了鼠蚤传播鼠疫的假说。

与此同时,也有其他研究人员声称提出了鼠蚤假说,抢夺了西蒙德的荣誉。1905年,《印度医学公报》发表了“英国-印度委员会”的W.格兰·李斯顿的论文,阐述鼠蚤是鼠疫传播的媒介,其语言与西蒙德如出一辙。第二年,《印度医学公报》称李斯顿的鼠蚤理论是划时代的发现。

西蒙德的发现解释了针对鼠疫的隔离为何是无效的。“隔离”一词来自意大利语quaranto giorni,意为“四十天”。在这段时间内,船舶必须先自我隔离,然后才获准靠岸卸货,乘客和船员才能下船。1347至1352年的瘟疫时期,许多港口城市都实行隔离措施,禁止携带病人的船只入境;如果船上的人在隔离期间生病了,也禁止入境。然而,鼠疫依然侵袭了这些城市,因为老鼠能够从停泊船只的缆绳上蹦跳下来,或者经过短距离游泳登岸。

西蒙德继续自己的鼠疫研究,在越南西贡开展了为期三年的疫苗接种项目,随后去巴西从事黄热病研究长达五年。在巴西,他和他的团队证实了里德委员会的研究结果,即黄热病的病原体是埃及伊蚊传播的病毒。随后西蒙德在法国的马提尼克岛仿效戈加斯,推行灭蚊计划,以消灭岛上的黄热病。

西蒙德假设老鼠在抓挠被跳蚤咬伤的伤口时,揉进了含有鼠疫杆菌的跳蚤粪便,从而感染了腺鼠疫。他还推测,感染可能是由跳蚤留下的被感染的血滴引起的。

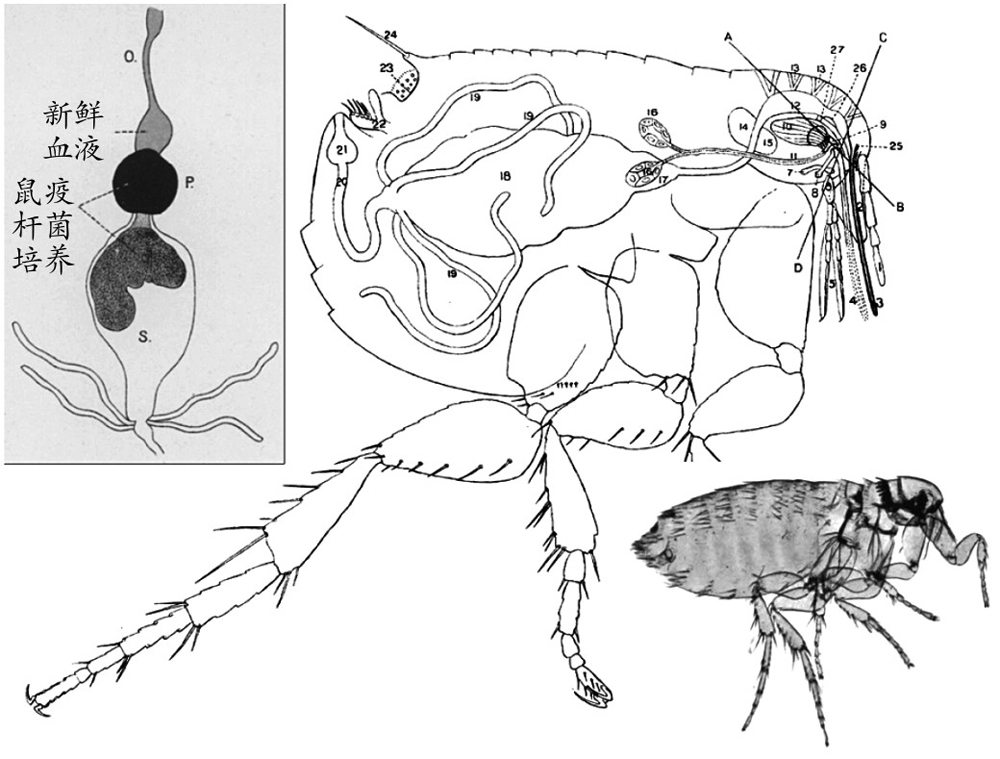

1914年,昆虫学家亚瑟·巴科和英国李斯特研究所所长查尔斯·詹姆斯·马丁发现,跳蚤粪便通常不是罪魁祸首。起先,邀请巴科加入鼠疫研究项目显得匪夷所思:他只是一名普通文员,没有接受过正规的科学培训,也从未研究过跳蚤。然而,巴科对昆虫学兴趣浓厚,思维敏锐,很快就发现了跳蚤的详细生活史。这一成就使他成功跻身李斯特研究所的昆虫学家之列。

巴科和马丁注意到跳蚤的粪便很快就会干燥,几乎不含鼠疫杆菌。当受感染的跳蚤一天不进食,它们在啃咬老鼠时就不会排便,但仍将鼠疫杆菌传给了老鼠。研究人员发现,鼠疫杆菌在跳蚤的胃和腺胃(类似于一个胃囊)中繁殖,开始进行“一次完美的瘟疫细菌培养”。这种细菌与跳蚤最后吸食且刚刚凝结的血液一起阻断了食物的供应,迫使跳蚤不断寻求营养。“跳蚤处于饥饿状态中,”巴科和马丁记录,“它坚持不懈地努力满足食欲,但只成功地扩张了食道。”一只跳蚤可以携带超过100万个细菌。每当这种贪婪的跳蚤咬到宿主时,无论是老鼠还是人类,充满鼠疫杆菌的新鲜血液便会回流到伤口,必将引发腺鼠疫。在受感染的宿主体内,鼠疫杆菌的密度可以达到每毫升血液10亿个。

这种细菌还可能引发肺鼠疫,通过呼吸道液体在人与人之间直接传播,通常会导致死亡。极少数情况下,疾病通过人蚤叮咬在人与人之间传播,从而引发败血型鼠疫,一般人认为患者会在感染后数小时内死亡。

鼠疫耶尔森菌极可能引起大规模暴发的流行病。这种细菌在鼠蚤粪便中可存活5周。有些种类的鼠蚤在没有食物的情况下仍可存活4个月以上,在理想的条件下,即使没有宿主,也可以存活将近两年。鼠疫耶尔森菌可由80多种跳蚤传播,感染200多种哺乳动物——这都将成为瘟疫的“蓄水池”。在查士丁尼瘟疫和黑死病时期的墓地遗址对古人的DNA进行分析证实:这两次大规模的流行病都是由鼠疫耶尔森菌引起的,19世纪90年代的第三次世界性鼠疫大流行也出于同一原因。

当时,现代交通工具的发展加速了瘟疫的蔓延,造成1500万人死亡。在世纪之交,这种流行病从亚洲蔓延到世界各地,袭击了有人类居住的所有大陆——非洲、欧洲、澳大利亚以及北美洲和南美洲。在某些地方,人们指控流行病来自科学家的实验室,事实上,由于研究人员疏忽,维也纳的确发生过此类事件。1898年,耶尔森也面临着这一指控,因为鼠疫暴发点就在他的实验室附近。印度疫情最为严重,1898—1918年,有1250万人死亡。英国曾试图将疫情控制在印度次大陆(包括印度、巴基斯坦和孟加拉国在内的南亚地区),但由于四处频发的骚乱和暴力事件作罢。

农业的发展为携带鼠疫的老鼠和其他啮齿动物提供了现成的食物。在查士丁尼和彼得拉克时代,鼠疫暴发是因为鼠蚤将疾病从“瘟疫蓄水池”——野生啮齿类动物(如草鼠、沙鼠和土拨鼠)传播给靠近人类生活区域的黑鼠。感染的跳蚤由黑鼠携带,或附着于成捆的旱獭皮毛,随着经商者沿贸易路线进入欧洲。

发现跳蚤传播鼠疫后,巴科任职于1914年塞拉利昂黄热病委员会,成就显著。一年后,他开始重点研究防虱措施。一战期间,战壕热肆虐,这些措施能有效保证士兵的健康。他在真实的野外条件下测试了自己的防虱措施,并与同事一起演示了虱子在战壕热传播中的作用。1920年,巴科无意中感染了战壕热,他利用这一机会,用公共浴室里收集来的虱子吸食自己的血液。他持续高烧,而这些虱子感染的正是他和同事此前观察到的细菌。他坚持让实验中发生感染的虱子叮咬自己长达数月之久。1922年,他加入远征队,前往开罗研究虱子在斑疹伤寒传播中的作用,最终他因伤寒感染不幸去世,成为又一位以身殉职的研究者。

图2.4.3 鼠蚤解剖:鼠蚤左侧小图为提供鼠疫杆菌培养并被血凝块阻塞的跳蚤的腺胃(P),S代表胃,O代表食道;右侧小图为1914年印度鼠疫调查期间以化学方法保存并拍摄的普通雌性鼠蚤:具带角叶蚤

1898年,西蒙德利用老鼠进行实验,推断杀虫剂能有效对抗鼠疫。“鼠疫的传播方式,”他写道,“包括人与鼠之间的细菌传播以及鼠与鼠之间、人与人之间、鼠与人之间和人与鼠之间的寄生虫传播。因此,预防措施应该针对这三种因素——老鼠、人和寄生虫。”

这三种因素中的两种可以采用除害药剂来解决——灭鼠剂消灭老鼠,杀虫剂消灭鼠蚤。为了防止鼠疫的远距离传播,西蒙德建议用亚硫酸熏蒸船只,以清除老鼠及跳蚤。当时还流行一种针对人类自身的清洁措施,但收效甚微。最终国际社会形成共识——消除船舶和飞机上的老鼠。

1906年英国调查委员会进行了验证性实验后,西蒙德关于鼠蚤传播鼠疫的实验过程才得到了广泛接受,但西蒙德已在印度政府中找到了不少认同者。1898年6月,他的老鼠实验刚结束,印度政府便立即发起了“一场声势浩大的老鼠毒杀行动”。卫生队用苯酚(石炭酸)淹没下水道,在房屋周围撒上石炭酸粉末,并在老鼠的常见路线上撒上硫黄。此外,用以灭鼠的药剂还包括砷、磷、碳酸钡、樟脑、石灰氯化物、海葱提取物以及士的宁。

士的宁是生产商从马钱子属树木的种子中提取的灭鼠药。几个世纪以来,人们一直使用士的宁来消灭动物,但直到1818年,才由法国化学家皮埃尔-约瑟夫·佩尔蒂埃和约瑟夫·布莱梅·卡旺图从一种马钱子属植物中提取出了士的宁化合物。两年后,佩尔蒂埃和卡旺图又完成了奎宁提取,并从金鸡纳树皮中提取出金鸡宁,实现了历史性突破。

在印度,仅对180所房屋进行消毒“就使用了13500立方码的石炭酸,生石灰一车又一车地拉来,加水产生蒸汽;液体消毒剂用燃烧弹发射,喷洒在房屋周围。房屋整个被浸透,若干天后,仍有液体在楼层间渗漏,修缮房屋的人不得不使用雨伞”。

然而,所有努力都收效甚微,因为无法处理下水道及地下各个角落和裂缝中的老鼠,但至少降低了公众的恐慌情绪。“大街上全是次氯酸钙和石炭酸的水坑,”一位观察家写道,“在某些地区,这种强烈的气味掩盖了人们的痛苦,遮蔽了死鱼般的腐臭气息,公众的胃部刺激得到了缓解,使人精神振奋。通常,当局更喜欢气味强烈的消毒剂,因为它们能激发公众的信心。那些躲在角落里的人,闻着类似药店的味道,虽然呛得半死,却真诚地相信原本会吞噬自己的成千上万的细菌已经死在自己的脚下,他们由衷盛赞当局举措得力。”

印度还采取了更多的有创意的方法,例如用血液中的有毒病原体给老鼠接种,然后将其释放到鼠群出没的地区(尽管病原体也可能传染给人),或者在家里养猫和猫头鹰来捕杀老鼠。然而,灭鼠的同时没有使用杀虫剂消灭跳蚤,导致跳蚤在离开死鼠后,直接选择活人为新的宿主。

科学家以及普通民众都注意到,对于鼠疫的抵抗力与充当杀虫剂的物品之间存在某种关联。1903年,印度孟买的一位油库经理发现,操作并经常接触石油的工人不会感染鼠疫,而一些没有接触过石油的工人则死于鼠疫。同样,1797年英国驻埃及领事馆报告说,虽然鼠疫的死亡率很高,但油田的工作人员却无人死亡。类似的事件也很常见,比如一位英国驻印度的观察员报告说:“当地人还说,那些接触石油的人不易受感染,我认为这个说法很可信,因为他们只会注意那些显而易见的事情。”同样,住在商店里的烟草商人似乎也躲过了感染。

1914年印度鼠疫流行期间,巴科针对各种蒸气杀虫剂的效果进行了广泛的实验。被测试的杀虫剂包括赖氨酸、片状萘、福尔马林、苯、石蜡油、碎樟脑、氨和苯酚。这些化合物中,几乎每一种都在正常范围内使用,只有苯酚演化出悲剧。

苯酚最早是在1834年从煤焦油中提取出来的,被称为karbolsäure(德语,即煤油酸),也称石炭酸。它在19世纪末20世纪初成为一种重要的杀虫剂。可悲的是,纳粹利用它的杀伤力,在大屠杀期间通过注射苯酚杀死了数千名集中营囚犯。

第一次世界大战中,农药和武器之间首次出现大规模化学交叉。现代化学与工业生产技术的融合拉动了高端化学武器的军备竞赛,也促进了天然杀虫剂向人工合成物的转变。一些新合成的农药成为威力巨大的化学武器,化学武器在设计方面的创新也可轻易转化为新型杀虫剂和害虫防治方法。战争对武器的需求也为害虫的防治提供了新的机遇,因此,在一战的西线战场,双方化学家的地位都直线上升。