-

1.1说明

-

1.2治学经验谈一

-

1.2.1扫除迷障 培育根本——我为什么要写一组治学经验谈

-

1.2.2【附录一】 关于论文选题和治学方法——周勋初先生报告会记录

-

1.2.3【附录二】 博学与专精的历史考察——在浙江大学东方论坛讲座上的报告

-

1.3治学经验谈二

-

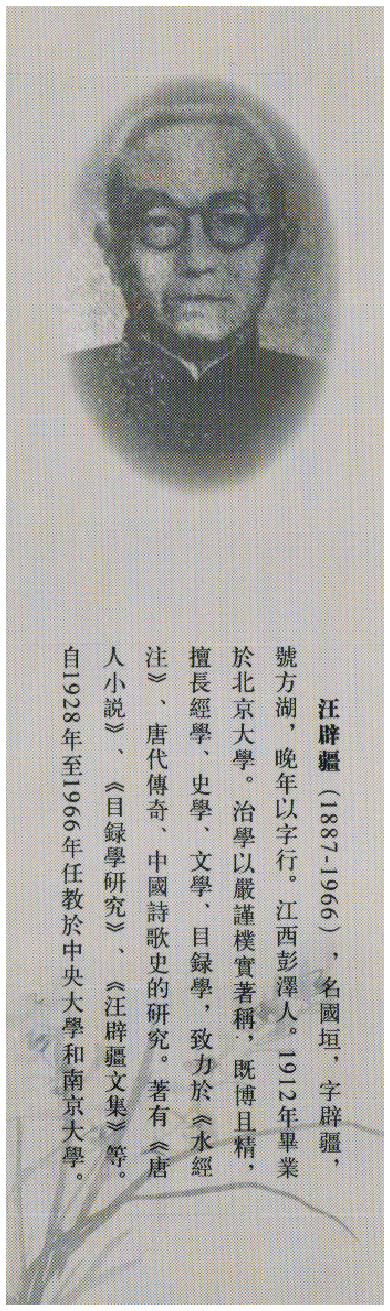

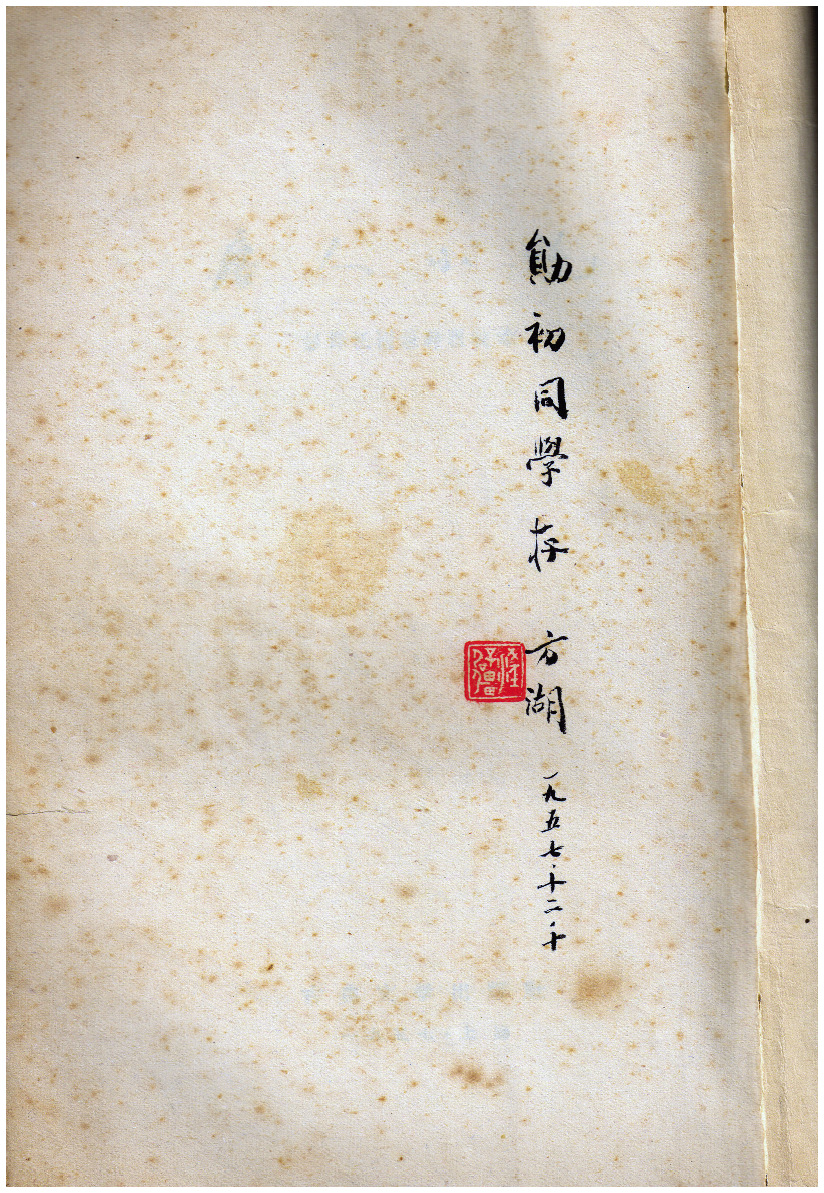

1.3.1授业问难 教学相长——一位师门熏陶下的摸索者

-

1.3.2【附录】 师门问学成追忆

-

1.4治学经验谈三

-

1.4.1综合研究 锐意开拓——《九歌》、李白研究中的青春意气

-

1.4.2【附录一】 楚辞研究的传承与发展

-

1.4.3【附录二】 古代文学的综合研究——以《九歌》和李白为研究中心(讲演介绍)

-

1.5治学经验谈四

-

1.5.1乘势发展 及时总结——漫谈机遇问题

-

1.5.2【附录一】 写作《高適年谱》的机缘与甘苦

-

1.5.3【附录二】 《唐语林校证》惨淡经营始末

-

1.6治学经验谈五

-

1.6.1长期积累 一朝奏功——我为什么能看上《文选集注》《册府元龟》这两本冷门书

-

1.6.2【附录】 为推荐古籍整理精品致全国古籍整理出版规划领导小组有关负责同志的一封信

-

1.7治学经验谈六

-

1.7.1自出手眼 力排干扰——由编选《李白研究》所想到的

-

1.8治学经验谈七

-

1.8.1体例创新 附件完善——营造古籍整理精品的一些尝试

-

1.8.2【附录】 唐宋两朝历史人物轶事汇编的编纂

-

1.9治学经验谈八

-

1.9.1寻根究柢 务实求真——《文心雕龙》研究感言

-

1.9.2【附录】 《魏晋南北朝文学论丛》后叙

-

1.10治学经验谈九

-

1.10.1以文会友 多闻博识——参加学术会议的好处

-

1.11治学经验谈十

-

1.11.1触类旁通 深入发掘——如何做到读书得间

-

1.12治学经验谈十一

-

1.12.1滚动前进 集束效应——怎样让读者不断加深印象

-

1.12.2【附录】 疯狂的年代,理性的思考——《韩非子校注》编写始末

-

1.13治学经验谈十二

-

1.13.1选龙二学 百年沉浮——从教学工作之一角看世运变迁

-

1.14治学经验谈十三

-

1.14.1孤掌难鸣 得道多助——感谢学术旅途中的一些同道

-

1.15治学经验谈十四

-

1.15.1东南学术 浴火重生——学术史研究之一端

-

1.15.2【附录】 《当代学术研究思辨》增订本后记

-

1.16治学经验谈十五

-

1.16.1文献为本 结果开花——我在古籍整理领域内的一些活动

-

1.16.2【附录一】 《唐诗大辞典》的策划和突击

-

1.16.3【附录二】 浮光掠影——追记南京唐代文学国际研讨会

-

1.17治学经验谈十六

-

1.17.1教学终身 甘苦备尝——教育生涯中的若干突出事例

-

1.17.2【附录】 八咏歌

-

1.18治学经验谈十七

-

1.18.1人生体验 学术归趋——个人经历在学术观点上的印痕

-

1.18.2【附录一】 多次与死神擦肩而过

-

1.18.3【附录二】 《中国文学批评小史》写作中的点滴心得

-

1.19治学经验谈十八

-

1.19.1才学兼识 成败在勤——正确对待才性问题

-

1.20治学经验谈十九

-

1.20.1新手登场 老成结局——两种研究能力的发挥与协调

-

1.20.2【附录】 根之茂者其实遂

-

1.21治学经验谈二十

-

1.21.1时来运转 圆满收场——长寿之乐

-

1.21.2【附录】 贯通历代 弥纶群言——周勋初先生学术研究述评

-

1.22赘 言

-

1.22.1【附录】 风雨过后见彩虹——我退休后的家庭生活

1

9787550636750-1-1-艰辛与欢乐相随:周勋初治学经验谈

授业问难 教学相长

授业问难 教学相长